KAJIAN PANJANG JALAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH

TUGAS AKHIR

040404077

INDRA HUSEIN LUBIS

DOSEN PEMBIMBING

NIP.

Ir. Jeluddin Daud, M.Eng

BIDANG STUDI TRANSPORTASI

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2010

2010

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian

sarjana pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini

berjudul “Kajian Panjang Jalan di Kabupaten Mandailing Natal dan

Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Wilayah”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai

kesulitan, untuk itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Jeluddin Daud, M.Eng, selaku pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan

dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan, selaku Ketua Departemen Teknik

Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Ir. Teruna Jaya, Msc, selaku Sekertari Departemen Teknik Sipil,

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

selama penulis berkuliah di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara.

5. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan dan mendidik tanpa lelah serta

penuh tulus ikhlas dalam memberikan semangat dan doa kepada penulis

sehingga penulis dapat melewati semua kesulitan dalam penyelesaian

6. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat, serta adik-adik

seperkuliahan yang telah banyak memberikan dorongan serta bantuan.

Saya menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna karena

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan referensi yang saya miliki.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan pada masa

mendatang.

Akhir kata, semoga Allah memberikan manfaat dan melimpahkan berkah

atas Tugas Akhir ini sehingga dapat berarti bagi ilmu pengetahuan dan

teknologi, khususnya pada bidang Teknik Sipil.

Medan, Agustus 2010

Indra Husein Lubis

ABSTRAK

Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Perkembangan pembangunan kabupaten Mandailing Natal selama ± 11 tahun setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan sampai kondisi sekarang mulai dapat dilihat kemajuan dari kecamatan-kecamatan yang berada di kabupaten tersebut. Penelitian ini membahas pengaruh panjang jalan terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, parameter pengembangan wilayah yang dipakai adalah berdasarkan tipologi desa dengan melihat peningkatan status desa terhadap panjang jalan dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

Tipologi desa adalah merupakan salah satu indikator perkembangan wilayah di suatu kabupaten. Dengan adanya tipologi desa pada tiap kecamatan, kita bisa mendeskripsikan seberapa jauh keberhasilan suatu kabupaten dalam mengelola desa-desa pada tiap kecamatannya.

Berdasarkan analisis Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah bekerja sama dengan Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan dan Center for Urban and Regional Development Curds Medan (April 2009), Di Indonesia, sistem klasifikasi dan tipologi desa didasarkan atas pendekatan ekosistem.

Pendekatan ini, dapat diidentifikasikan adanya sepuluh faktor yang menentukan tingkat perkembangan sebuah desa, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor penduduk (D–Density).

b. Faktor alam (N–Nature).

c. Faktor orbitrasi desa (U–Urban centre).

d. Faktor mata pencarian (E–Earning).

e. Faktor pendapatan desa (Y–Yield/Output).

f. Faktor adat istiadat (C–Custom).

g. Faktor kelembagaan (L).

h. Faktor pendidikan (E–Education).

i. Fakor gotong royong (Gr).

j. Faktor prasarana desa (P)

untuk tiap variabel (tanpa pembobotan) terhadap tipologi desa diperoleh koefisien regresi sebesar 0.473 yang menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel sedang. Rasio tipe permukaan jalan hanya berpengaruh sebesar 22.4% terhadap tipologi desa.

DAFTAR ISI

I.8 Sistematika Penulisan ………. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Umum dan Latar Belakang ……… 9

II.2 Sistem Transportasi ……….……….. 10

II.2.1 Perencanaan Sistem Transportasi ……… 16

II.3 Jaringan Transportasi ………. 17

II.3.1 Jaringan Jalan ……….. 19

II.3.1.1 Sejarah ………. 19

II.3.1.2 Klasifikasi Jaringan Jalan ……… 20

II.4 Fungsi Jalan Berkaitan dengan Pembangunan ………..

II.4.1 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi ………

25

II.5 Teori Lokasi dan Pusat Pertumbuhan ………

27

II.6 Pengertian, Karakteristik, dan Tipologi Desa ………

28

II.6.1 Pengertian dan Karakteristik Desa ……… 28

II.6.1.1 Unsur-unsur Desa ……… 29

II.6.1.2 Pengertian Masyarakat Desa dan Karakte-ristiknya……… 30

II.6.1.3 Kehidupan Sosial Masyakat Pedesaan ……… 31

II.6.1.4 Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedesaaan 31

II.6.1.5 Kehidupan Budaya Masyarakat Pedesaan …… 32

II.6.2 Tipologi desa ………... 33

II.7 Pengantar Statistika………. 37

II.7.1 Pengertian Istilah Statistik ……….. 37

II.7.2 Peranan Statistik …… ……… 38

II.7.3 Data ………. ……… 39

II.7.4 Pengujian Hipotesis ………. 41

II.8 Kerangka Pemikiran ……….. 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1 Pemilihan Metode Penelitian ………... 45

III.2 Prosedur Pengumpulan Data ………..…... 45

III.3 Proses Pengolahan dan Analisis Data ………... 47

III.3.1 Analisis Regresi ……….. 48

III.3.2 Analisis Korelasi ……… 48

III.4 Definisi Operasional ………. 52

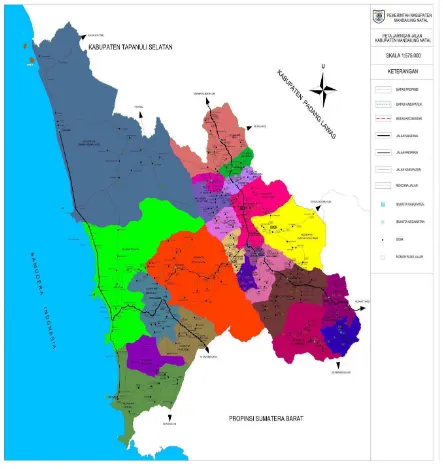

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………. 53

IV.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal ………… 53

IV.1.2 Kondisi Geografi dan Topografi ………. 55

IV.1.3 Keadaan Iklim dan Curah Hujan ……… 58

IV.1.4 Keadaan Hidrologi ……….... 59

IV.1.5 Gambaran Umum Demografi ……… ……….... 60

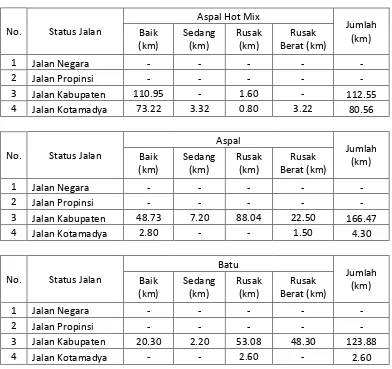

IV.1.6 Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi ………... 61

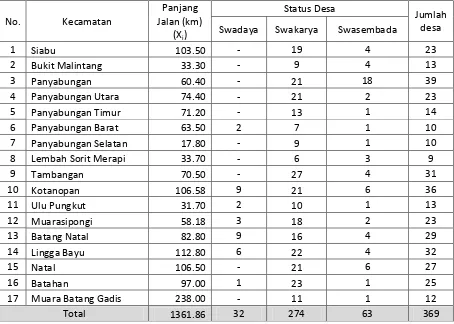

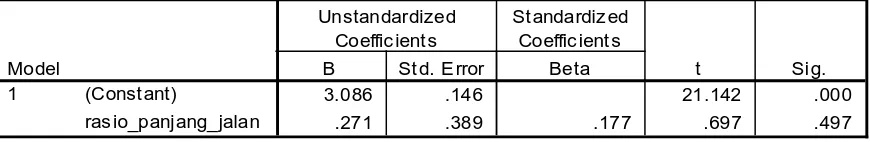

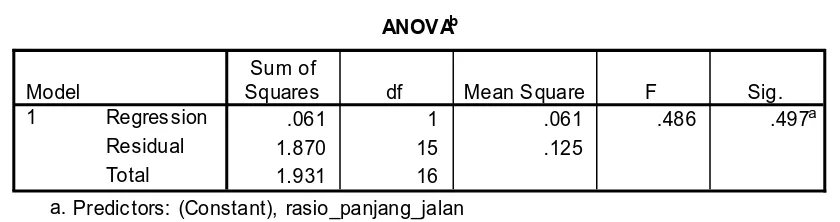

IV.2 Hubungan Rasio Panjang Jalan dan Rasio Tipe Permukaan Jalan terhadap Tipologi Desa ………. 63

IV.2.1 Pengaruh Rasio Panjang Jalan dan Rasio Tipe Permukaan Jalan terhadap Tipologi Desa Tahun 2003... 64

IV.2.1.1 Pengaruh Rasio Panjang Jalan terhadap Tipologi Desa Tahun 2003………. 66

IV.2.1.2 Pengaruh Rasio Tipe Permukaan Jalan terhadap Tipologi Desa Tahun 2003 ……… 72

IV.2.1.3 Pengaruh Rasio Tipe Permukaan Jalan terhadap Tipologi Desa Tahun 2003 untuk Tiap Variabel………..… 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.1 Kesimpulan ……… 87

V.2 Saran ……… 90

DAFTAR PUSTAKA ……… 91

DAFTAR TABEL

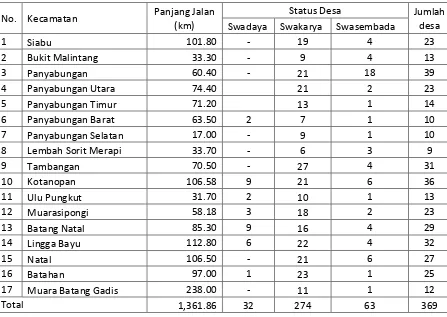

Tabel III.1 Data Panjang Jalan dan Tipologi Desa Kabupaten Mandailing

Natal Tahun 2003 ……….. 46

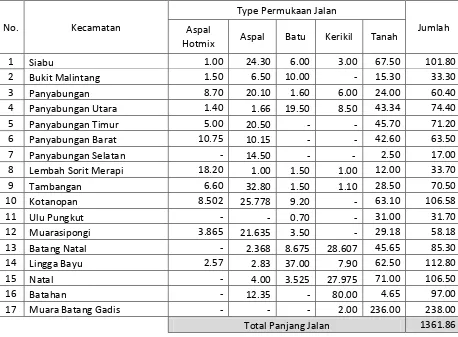

Tabel III.2 Data Panjang Jalan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2003

Berdasarkan Tipe Permukaan Jalan ……… 47

Tabel III.3 Interpretasi dari Nilai r ……….... 49

Tabel IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan ………. 57

Tabel IV.2 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan 38

Tabel IV.3 Data Panjang Jalan dan Kategori Desa Kabupaten Mandailing

Natal Tahun 2003 ……… 64

Tabel IV.4 Pembobotan Tipologi Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2003 ……… 65

Tabel IV.5 Pengaruh Rasio Panjang Jalan Terhadap Tipologi Desa Tahun

2003 ……… 66

Tabel IV.6 Rasio Panjang Jalan dan Tipologi Desa Kabupaten Mandailing

Natal Tahun 2003 ………... 67

Tabel IV. 7 Model Summary Rasio Panjang Jalan dengan Tipologi Desa .. 68

Tabel IV.8 Koefisien Korelasi Rasio Panjang Jalan dengan Tipologi Desa..68

Tabel IV.9 Anova Rasio Panjang Jalan dengan Tipologi Desa ………….. 69

Tabel IV.10 Pengaruh Rasio Tipe Permukaan Jalan Terhadap Tipologi Desa

Tahun 2003 ……….. 72

Tabel IV.11 Pembobotan Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Mandailing Natal

Tahun 2003 ………. 74

Tabel IV.12 Rasio Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2003 ………. 75

Tabel IV.13 Rasio Tipe Permukaan Jalan dan Tipologi Desa Kabupaten

Mandailing Natal Tahun 2003 ……… 76

Tabel IV.14 Model Summary Rasio Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi

Desa ……… 77

Tabel IV.15 Koefisien Korelasi Rasio Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi

Tabel IV.16 Anova Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi Desa ……… 78

Tabel IV. 17 Rasio Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2003 untuk Tiap Variabel Bebas ……….. 81

Tabel IV.18 Model Summary Rasio Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi

Desa untuk Tiap Variabel Bebas ……….. 82

Tabel IV.19 Koefisien Korelasi Rasio Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi

Desa untuk Tiap Variabel Bebas ………. 83

Tabel IV. 20 Anova Rasio Tipe Permukaan Jalan dengan Tipologi Desa untuk

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran ……….. 44

ABSTRAK

Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Perkembangan pembangunan kabupaten Mandailing Natal selama ± 11 tahun setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan sampai kondisi sekarang mulai dapat dilihat kemajuan dari kecamatan-kecamatan yang berada di kabupaten tersebut. Penelitian ini membahas pengaruh panjang jalan terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, parameter pengembangan wilayah yang dipakai adalah berdasarkan tipologi desa dengan melihat peningkatan status desa terhadap panjang jalan dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

Tipologi desa adalah merupakan salah satu indikator perkembangan wilayah di suatu kabupaten. Dengan adanya tipologi desa pada tiap kecamatan, kita bisa mendeskripsikan seberapa jauh keberhasilan suatu kabupaten dalam mengelola desa-desa pada tiap kecamatannya.

Berdasarkan analisis Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah bekerja sama dengan Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan dan Center for Urban and Regional Development Curds Medan (April 2009), Di Indonesia, sistem klasifikasi dan tipologi desa didasarkan atas pendekatan ekosistem.

Pendekatan ini, dapat diidentifikasikan adanya sepuluh faktor yang menentukan tingkat perkembangan sebuah desa, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor penduduk (D–Density).

b. Faktor alam (N–Nature).

c. Faktor orbitrasi desa (U–Urban centre).

d. Faktor mata pencarian (E–Earning).

e. Faktor pendapatan desa (Y–Yield/Output).

f. Faktor adat istiadat (C–Custom).

g. Faktor kelembagaan (L).

h. Faktor pendidikan (E–Education).

i. Fakor gotong royong (Gr).

j. Faktor prasarana desa (P)

untuk tiap variabel (tanpa pembobotan) terhadap tipologi desa diperoleh koefisien regresi sebesar 0.473 yang menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel sedang. Rasio tipe permukaan jalan hanya berpengaruh sebesar 22.4% terhadap tipologi desa.

BAB I

PENDAHULUAN I.1 Umum

Transportasi adalah suatu jaringan yang secara fisik menghubungkan suatu

ruang dengan ruang kegiatan lainnya, sebagai suatu kegiatan memindahkan atau

mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Lebih

lanjut didefinisikan bahwa transportasi adalah suatu perpindahan barang atau

penumpang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yang membuat barang atau

penumpang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dilokasi yang baru. Dari

definisi ini terdapat tiga komponen transportasi, yaitu :

1. Prasarana transportasi, seperti jalan raya, jalan kereta api, terminal bus,

bandar udara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

2. Kendaraan yang mengunakan prasarana tersebut, dan

3. Sistem organisasi yang menjamin kendaraan dan prasarana tersebut

digunakan secara baik dan benar.

Jalan raya sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai

peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta

lingkungan. Jalan dikembangkan dengan pendekatan pengembangan wilayah agar

tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk

dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan

keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan

Jalan raya adalah salah satu prasarana yang akan mempercepat

pertumbuhan dan pengembangan suatu daerah serta akan membuka hubungan

sosial, ekonomi dan budaya antar daerah. Sebagai prasarana perhubungan pada

hakekatnya jalan merupakan unsur penting dalam mewujudkan sasaran

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas

nasional yang sehat dan dinamis.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang

prasarana jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam

mewujudkan perkembangan kehidupan bangsa. Maka jalan darat ini sangat

dibutuhkan oleh masyarakat di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pembangunan merupakan usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan

mutu hidup yang dalam pelaksanaanya akan selalu menggunakan dan mengelola

sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya buatan (Sugeng

Martopo, 1997). Salah satu tujuan pokok dari pembangunan itu adalah

pembangunan wilayah-wilayah yang ada didalamnya terutama dalam keserasian

perkembangan atau laju pertumbuhan antar wilayah dalam daerah tersebut. Faktor

pendorong perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan ketersediaan sarana

dan prasarana wilayah khususnya sarana dan fasilitas sosial ekonomi. Sarana dan

fasilitas ekonomi seringkali merupakan faktor dominan yang berperan dalam

memajukan wilayah.

Pengembangan wilayah mengandung arti luas, tetapi pada prinsipnya

merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat

Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan.

Di sisi sosial ekonomi, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan

kesejahteraan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat

produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik. Di sisi lain,

secara ekologis pengembangan wilayah juga bertujuan untuk menjaga

keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap

lingkungan.

Telah banyak didefenisi tentang pengembangan wilayah, seperti salah satu

yang didefenisikan oleh Prod’homme (1985), bahwa pengembangan wilayah

merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan

memperhitungkan sumberdaya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan

suatu wilayah.

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa dalam pengembangan wilayah

dibutuhkan suatu program yang menyeluruh dan terpadu. Hal ini dapat berupa

berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat

setempat. Dalam mengembangkan wilayah terdapat dua pendekatan yang

dilakukan, yakni pendekatan sektoral atau fungsional (yang dilaksanakan melalui

departemen atau instansi sektoral), misalnya pembangunan jalan oleh Dinas

Pekerjaan Umum, pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan, rumah

sakit oleh Dinas Kesehatan.

I.2 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan.

Perkembangan pembangunan kabupaten Mandailing Natal selama ± 11

tahun setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan sampai kondisi

sekarang mulai dapat dilihat kemajuan dari kecamatan-kecamatan yang berada di

kabupaten tersebut. Kemajuan tersebut erat kaitannya dengan pembangunan

sarana dan prasarana transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Mandailing Natal.

Salah satu prasarana yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing

Natal adalah prasarana transportasi, termasuk didalamnya adalah jalan. Dengan

adanya infrastruktur jalan tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap

perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat pengguna (masyarakat

sekitar) baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitan

dengan pembangunan perdesaan, pemerintah daerah pada umumnya cenderung

masih belum memberikan perhatian yang besar. Sebaliknya, mereka lebih

mengutamakan dan memfokuskan kepada pembangunan fisik di perkotaan.

I.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan dalam penelitian ini maka ruang lingkup dan

pembatasan masalah dibatasi oleh hal-hal berikut:

1. Penelitian ini membahas pengaruh panjang jalan terhadap pengembangan

wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, parameter

pengembangan wilayah yang dipakai adalah berdasarkan tipologi desa

2. Data yang digunakan dalam studi adalah data panjang jalan, dan data klas

desa yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan

Energi dan Badan Pusat Statistika Kabupaten Mandailing Natal.

I.4 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah panjang jalan

berpengaruh terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hubungan dan pengaruh (regresi dan korelasi) antara rasio

panjang jalan dengan tipologi desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2003.

2. Mengetahui hubungan dan pengaruh (regresi dan korelasi) antara rasio tipe

permukaan jalan dengan tipologi desa di Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2003.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini :

1. Mengetahui seberapa besar dampak pembangunan prasarana transportasi

terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal yang

berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

investasi, perkembagan kehidupan sosial – budaya maupun lingkungan.

Disisi lain, jalan juga membentuk struktur ruang wilayah maupun

perkotaan sehingga keberadaannya sangat menentukan arah

berkembangnya wilayah maupun perkotaan mendatang. Dengan demikian

pemerintah dapat lebih intensif merumuskan kebijakan-kebijakan yang

2. Menambah wawasan mengenai kegiatan Pembangunan Prasarana

Transportasi berdasarkan dari parameter-parameter yang ada.

I.6 Metodologi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, sebagai pencapaian tujuan dalam tugas

akhir. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode:

a. Studi Literatur

Studi literatur dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori yang

berhubungan dengan studi ini. Dari teori-teori ini nantinya dikembangkan

kerangka-kerangka teoritis dan konsepsional yang berhubungan dengan studi

ini. Dan dari studi literatur ini pula dilakukan teknik dan cara melakukan studi

penelitian.

b. Pemilihan Metode Penelitian

Pada penelitian tugas akhir ini, peneliti memilih penelitian metode

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat

gambaran mengenai situasi atau kejadian (Nazir, 1985). Pada umumnya

metode deskriptif hanya mengandalkan data yang ditemukan di lapangan,

namun demikian peneliti dapat juga melakukan analisa terhadap

hubungan-hubungan variabel (Bachtiar, 1997)

c. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder berupa

status desa dan panjang jalan pada tiap kecamatan di Kabupaten

Mandailing Natal pada tahun 2003 beserta tipe permukaannya diperoleh

melalui dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum Sub Dinas Bina Marga

d. Proses Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode

ilmiah. Dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan berguna dalam

memecahkan masalah penelitian, sekaligus menjawab hipotesis dan

mencapai tujuan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi dan korelasi yang berguna untuk mencari hubungan

dan pengaruh antara dua variabel yang diteliti. Data sekunder yang telah

diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi

13.0

I.7 Hipotesa

Dari proposal tugas akhir ini dapat dibuat hipotesa sebagai berikut:

1. Rasio panjang jalan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di

Kabupaten Mandailing Natal.

2. Rasio panjang jalan tidak berpengaruh terhadap perkembangan wilayah

di Kabupaten Mandailing Natal.

3. Rasio tipe permukaan jalan berpengaruh terhadap perkembangan

wilayah di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Rasio tipe permukaan jalan berpengaruh terhadap perkembangan

wilayah di Kabupaten Mandailing Natal.

I.8 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang

dianggap perlu. Metode dan prosedur pelaksanaanya secara garis besar adalah

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang : Umum, Latar Belakang Masalah, Ruang

Lingkup dan Pembatasan Masalah, Maksud dan Tujuan, Keaslian Penelitian,

Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Hipotesa dan Sistematika Penulisan.

BAB II. STUDI PUSTAKA

Bab ini meliputi pengambilan teori-teori serta rumus-rumus dari beberapa

sumber bacaan yang mendukung analisis permasalahan yang berkaitan dengan

tugas akhir ini.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang langkah-langkah kerja yang akan

dilakukan dengan cara memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Tabulasi data

2. Kompilasi data

3. Analisa data

4. Menentukan hubungan variable.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan logis berdasarkan analisis data, temuan dan

bukti yang disajikan sebelumnya, yang menjadi dasar untuk menyusun suatu saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Umum dan Latar Belakang

Tingkat perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh letak daerah tersebut

terhadap pusat-pusat fasilitas dan hasil karya manusia (ekonomi, sosial budaya,

dan prasarana). Faktor yang mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan suatu

daerah ialah :

1. Faktor lokasi/letak daerah terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan

perhubungan (lancar atau tidak lancar).

2. Hasil karya manusia (ekonomi, sosial budaya dan prasarana).

Defenisi arah perkembangan suatu daerah adalah adanya hubungan antara faktor

lokasi suatu daerah terhadap suatu pusat. Sedangkan defenisi tingkat

perkembangan ialah suatu respon dari daerah tersebut terhadap pusat yang lain.

Misalnya pola perkembangan dari daerah agraris menjadi daerah industri/agraris

dan seterusnya. Faktor –faktor diatas akan menentukan perubahan bentuk

(modifikasi) suatu daerah, dengan demikian akan didapat suatu tipe daerah yang

sebenarnya disebut tipe pokok. Dalam tipe pokok tersebut telah mengandung

pengertian faktor dasar (endogen) dan faktor perkembangan (development

potential) yang merupakan potensi khusus daerah (eksogen) seperti: pusat-pusat

kota, jalan perhubungan, pelabuhan utama dan pusat-pusat industri.

Infrastruktur fisik, terutama jaringan transportasi, memiliki keterkaitan

yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap

inftastruktur sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu

perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak

mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan sebagai jaringan transportasi yang paling

dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas memegang peranan pening

dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus

kompatibel dengan potensi sumberdaya dimana penentuan jaringan jalan dan

prioritas pengembangan akan menjadi penentu efektivitas pembangunan prasarana

jalan dari segi dampak terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

II.2. Sistem Transportasi

Sistem transportasi memiliki satu kesatuan definisi yang terdiri atas: sistem,

yakni bentuk keterikatan dan keterkaitan antara satu variable dengan variable lain

dalam tatanan yang terstruktur, serta transportasi, yakni kegiatan pemindahan

penumpan dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dari dua pengertian di atas,

pengertian sistem transportasi dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan dan

keterikatan yang integral antara berbagai variable dalam suatu kegiatan

pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Maksud

adanya sistem transportasi adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan

pergerakan penumpang dan barang yang bertujuan untuk memberikan

Dalam sistem transportasi terdapat 2 (dua) aspek yang sangat penting,

yakni:

1. Aspek sarana, berhubungan dengan jenis atau piranti yang

digunakan dalam hal pergerakan manusia dan barang, seperti mobil,

kapal, kereta api (KA) dan pesawat terbang. Aspek ini juga sering

disebut dengan moda atau jenis angkutan.

2. Aspek prasarana, berhubungan dengan wadah atau alat lain yang

digunakan untuk mendukung sarana, seperti jalan raya, jalan rel,

dermaga, terminal, bandara, dan stasiun kereta api.

Transportasi merupakan bagian integral dari suatu fungsi masyarakat yang sangat

erat kaitannya dengan gaya hidup, keterjangkauan dari lokasi kegiatan produktif,

dan selingan serta barang-barang dan pelayanan yang tersedia untuk dikonsumsi

(Morlok, 2005). Sistem transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan

cabang-cabang ilmu lain. Beberapa hubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Ekonomi; sistem transportasi berhubungan dengan proses dan analisis

perhitungan manfaat dan biaya (cost and benefit) yang timbul akibat

adanya sistem pengangkutan.

b) Planologi; transportasi memungkinkan penduduk berubah dari makhluk

yang hidup secara nomad menjadi penghuni pemukiman permanen dan

akan menciptakan suatu peradaban. Sistem transportasi berhubungan erat

dengan pertumbuhan suatu daerah, fasilitas umum, pusat-pusat kegiatan,

daerah industri dan pariwisata. Dalam perencanaan dan pengembangan

c) Sosial-Politik; dari segi sosial sistem transportasi berkaitan dengan

konektivitas antar daerah (misalnya daerah terisolir), serta pemerataan

pembangunan. Dari segi politik, sistem transportasi berkaitan erat dengan

wawasan nusantara dan sistem Hankamnas (pertahanan dan keamanan

nasional).

d) Lingkungan; sistem transportasi selalu identik dan bersinggungan dengan

aspek lingkungan, seperti polusi udara dan suara. Polusi udara sebagian

besar disebabkan oleh kendaraan yang merupakan bagian dari sistem

transportasi.

e) Hukum; sistem transportasi berkaitan erat dengan hukum dan

perundang-undangan sebagai aspek legal dalam hal pengaturan teknis seluruh sistem

transportasi. Misalnya UU No.22/2009 tentang Lalulintas dan Angkutan

Jalan.

f) Budaya; sistem transportasi dapat mempermudah pengembangan budaya,

serta dapat memberikan andil dalam hal aglomerasi pluralism budaya yang

berdampak positif dalam hal kesatuan berbangsa dan bernegara.

g) Geografi; dalam hal kependudukan, sistem transportasi berkaitan erat

dengan kebutuhan sarana transportasi pada lingkup area dengan tingkat

kependudukan yang tinggi. Dalam hal topografi, sistem transportasi

berhubungan dengan kondisi daerah (pegunungan, dataran). Dalam hal

iklim, dapat berkaitan dengan curah hujan, banjir, dan struktur konstruksi

jalan. Jenis dermaga dan kapal yang digunakan juga berhubungan erat

Transportasi juga sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan

seperti :

1. Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok

2. Pertukaran untuk penyampaian informasi

3. Perjalanan untuk bersantai

4. Perluasan jangkauan perjalanan sosial

5. Pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja

6. Bantuan dalam memperluas kota atau memencarkan penduduk menjadi

kelompok yang lebih kecil (Warpani, 1990).

Transportasi bukan suatu tujuan akhir (ends), melainkan timbul akibat

adanya permintaan (derived demand), yaitu permintaan akan pergerakan orang

atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, pusat kegiatan ke pusat kegiatan lain.

Permintaan pergerakan tersebut ditunjang dan dipengaruhi oleh fasilitas dan

layanan transportasi. Secara keseluruhan transportasi sebagai suatu sistem terdiri

dari sistem/sub sistem kegiatan, jaringan, dan pergerakan (Kusbianto, 2005).

Sistem transportasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan adalah penduduk dengan kegiatannya (demand system).

Makin tinggi kuantitas dari kualitas penduduk dengan kegiatannya, makin

tinggi pula kegiatan yang dihasilkannya, baik dari segi jumlah (Volume).

Frekuensi, jarak, moda, maupun tingkat pemusatan temporal dan atau

b. Sistem Jaringan

Sistem jaringan adalah jaringan infrastruktur dan pelayanan transportsi

yang menunjang pergerakan penduduk dengan kegiatannya (supply

system). Makin tinggi kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur serta

pelayanan transportasi, makin tinggi pula kuantitas dan kualitas

pergerakan yang dihasilkan (Kusbiantoro, 2005).

c. Sistem Pergerakan

Sistem pergerakan adalah pergerakan orang atau barang berdasarkan

besaran (volume), tujuan, lokasi asal tujuan, waktu perjalanan, jarak/lama

perjalanan, kecepatan, frekuensi, mlda, dan sebagainya. Semakin tinggi

kuantitas dan kualitas sistem pergerakan, makin tinggi pula dampak yang

ditimbulkan terhadap terhadap sistem kegiatan dan sistem jaringan

(Kusbiantoro, 2005). Sistem pergerakan ini timbul akibat adanya interaksi

antara sistem kegiatan dan sistem jaringan, sehingga menghasilkan

pergerakan orang dan barang dalam bentuk pergerakan orang dan

pergerakan kendaraan.

d. Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan terdiri atas: (1) aspek legal, yakni

kesiapan/kesesuaian UU, PP, Kebijakan, RTRW, insentif disinsensitif,

dan lain sebagainuya, (2) aspek organisasi, yakni kesiapan organisasi

pemerintahan/dunia usaha/masyarakat, kejelasan pembagian tugas,

koordinasi antar organisasi, dan sebagainya, (3) aspek SDM, yakni

kesiapan SDM (operator, user, non-user, regulator, dan sebagainya)

pergerakan yang aman, nyaman, murah, handal, dan sesuai dengan

lingkungan (Tamin, 2000).

Sistem transportasi dapat berperan secara pasif yaitu melayani dinamika

permintaan sistem kegiatan dan berperan secara aktif yaitu mengarahkan secara

positif atau negative perkembangan sistem kegiatan (Kusbiantoro, 2005).

Objek dasar kajian perencanaan transportasi adalah pergerakan manusia atau

barang yang pasti melibatkan banyak moda transportasi. Pemilihan moda

transportasi oleh pengguna adalah waktu perjalanan, biaya, kenyamanan,

keselamatan, tingkat kepopuleran suatu moda, maksud perjalanan dan kelaziman

menggunakan suatu moda. Perilaku pelaku perjalanan dalam memilih moda

angkutan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya: karakteristik pelaku

perjalanan (the characteristic of trip maker), karakteristik perjalanan (the

characteristic of trip) dan karakteristik sistem transportasi (the characteristic of

transportation system).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan moda angkutan dapat dibagi

tiga faktor yaitu:

1. Karakteristik pelaku perjalanan, meliputi: pemilihan kendaraan,

pendapatan dan tingkat sosial.

2. Karakteristik perjalanan, meliputi: tujuan, waktu dan jarak.

3. Karakteristik fasilitas transportasi, yaitu:

- secara kuantitatif, meliputi waktu tunggu, waktu yang diperlukan

untuk mengakses pada moda transportasi lainnya, tarif dan

ketersediaan tempat parkir.

II.2.1 Perencanaan Sistem Transportasi

Langkah-langkah dasar dalam proses sistem perencanaan biasanya adalah

sebagai berikut:

1. Definisi masalah

2. Kebutuhan untuk penyelesaian masalah

3. Penentuan Alternatif-alternatif

4. Evaluasi alternatif-alternatif

5. Pemilihan alternatif

Proses perencanaan sistem transportasi harus melalui langkah-langkah yang

harus diulang kembali untuk mendapatkan hasil akhir yang memuaskan.

Tiga karakteristik utama maslah teknik dan perencanaan sistem transportasi

yang membuat sistem tersebut cukup sukar direncanakan yaitu:

a) Daerah yang direncanakan yang menyangkut ribuan ataupun jutaan

perjalanan penduduk dalam jumlah angkutan yang berbeda-beda.

b) Dengan tersedianya baragam cara dalam teknologi transportasi dan

beragam cara operasi ataupun harga, terdapat banyak cara untuk

mengubah sistem transportasi di daerah tersebut.

c) Tujuan yang hendak dicapai dengan peningkatan sistem trasnportasi

seringkali sukar didefinisikan dengan angka, dan dengan sendirinya tidak

hanya menyangkut soal waktu perjalanan seseorang (Lang dan Wohl,

II.3. Jaringan Transportasi

Menurut Morlok (2005) jaringan ialah suatu konsep matematis yang dapat

digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif sistem transportasi dan sistem

lain yang mempunyai karakteristik ruang.

Jaringan transportasi secara teknis terdiri atas :

1. Simpul (node), yang berupa terminal, stasiun KA, Bandara, Pelabuhan

2. Ruas (link), yang berupa jalan raya, jalan rel, rute angkutan udara, alur

kepulauan Indonesia (ALKI).

Jaringan transportasi yang dominan berupa jaringan transportasi jalan. Jalan

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting

terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan.

Jalan dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah agar tercapai

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan

memperkukuh kesatuan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka

mewujudkan sasaran pembangunan nasional (UU No.38 tahun 2004 tentang

jalan). Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu

dipersiapkan suatu jaringan transportasi jalan yang handal yang terdiri dari ruas

dan simpul.

Menurut Stapleton dan Richards (1982) dalam Liklikwatil (2004), kaitan

antara transportasi, mobilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah :

• Kebutuhan dasar dapat diperoleh melalui pengembangan mobilitas dan

transportasi, sebagai akses yang baik menuju tempat pelayanan dan

perekonomian dalam masyarakat, yang secara umum memperbaiki posisi

komunitas tersebut terhadap dunia luarnya.

• Penanganan jaringan jalan memerlukan proses penentuan prioritas

penenganan, karena besarnya biaya penanganan yang ada.

• Kebutuhan transport tidak selalu dapat teridentifikasi.

• Diperlukan upaya penyelarasan penanganan jaringan jalan dan kebutuhan

transportasi.

Jadi prioritas penanganan jaringan jalan sangat berkaitan dengan kebutuhan

transportasi karena memerlukan biaya penanganan yang besar.

Penentuan prioritas penanganan jalan didasarkan pada perbandingan antara

kebutuhan dan ketersediaan jaringan jalannya. Penentuan prioritas jaringan

didasarkan pada jumlah total produk yang dipasarkan dan prioritas ruas

didasarkan pada indeks volume pergerakan lalu lintas untuk pemasaran

perkapasitas jalan dengan mempertimbangkan jalur jalan, rasio lebar jalan

eksisting dengan lebar jalan rencana, dan status fungsi jalannya

Kebutuhan transportasi dapat diperkirakan dari permintaan atas jasa

transportasi. Menurut Morlok (2005) permintaan atas jasa transportasi merupakan

cerminan kebutuhan akan transport dari pemakai sistem tersebut, baik untuk

angkutan manusia maupun angkutan barang.

Permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari :

(1) kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya

untuk melakukan kegiatan, dan

(2) permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia ditempat yang

II.3.1. Jaringan Jalan

II.3.1.1 Sejarah

Jalan raya dipercayai telah ada sejak peradaban manusia ada, karena awal

pergerakan manusia melalui berjalan berjalan kaki menyusuri jalan setapak ,

kemudian dengan bantuan hewan sebagai alat transportasi seperti kuda, kereta

kuda, hingga era mesin. Pada awal digunakannya hewan maka jalan dibuat

rata. Jalan yang diperkeras pertama kali dibuat pada tahun 3500 SM di

Mesopotamia. Pada jaman Romawi, struktur perkerasan jalan mulai

berkembang pesat dengan adanya konstruksi perkerasan yang terdiri dari

beberapa lapis perkerasan. Era berikutnya adalah era struktur perkerasan

macadam, yang diperkenalkan oleh John Louden Mac Adam (1756-1836) dari

Scotlandia, yakni perkerasa yang terdiri dari batu pecah atau batu kali,

sedangkan pori-pori di atasnya ditutup dengan batu yang lebih halus

ukurannya. Lapisan atas macadam ini juga telah diberi lapisan aus kedap air

dengan menggunakan aspal sebagai pengikat, serta ditaburi pasir kasar. Pada

tahun 1716-1796 seorang Prancis bernama Pierre Marie Jerome Tresaquet

mengembangkan sistem lapisan batu pecah yang dilengkapi sistem drainase,

dengan kemiringan melintang dan telah menggunakan pondasi batu. John

Telford (1757-1834) dari Skotlandia mengembangkan perkerasan yang terdiri

dari batu pecah berukuran 15/20 hingga 25/30 yang disusun tegak, yang

ditutup dengan batu-batu kecil untuk menutup pori-pori dan meratakan

permukaannya. Struktur ini dikenal dengan nama sistem Telford.

Sejarah struktur jalan raya di Indonesia sangat erat hubungannya dengan

terkenal adalah pembangunan jalan pos oleh Daendels yang dibangun dari

Anyer (Banten) hingga Banyuwangi (Jawa Timur) pada akhir abad 18 dengan

sistem kerja paksa. Cabang-cabang jalan pos ini dikenal dengan masa ‘tanam

paksa’ untuk memperlancar pengangkutan hasil tanaman. Di era setelah

kemerdekaan, Indonesia mulai membangun jalan dengan klasifikasi yang lebih

baik pada awal tahun 1970. Jalan tol pertama adalah Jalan Tol Jagorawi yang

menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi sepanjang 35 km dan diresmikan pada

9 Maret 1978.

II.3.1.2 Klasifikasi Jaringan Jalan

Menurut Undang-undang RI No.38 Tahun 2004 tenteng jalan pada pasal 7

disebutkan bahwa sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer

dan sistem jaringan jalan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang

berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk

masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 pasal 8,

jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam:

a. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi malayani angkutan

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan

b. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan

rata-rata rendah.

Menurut pasal 9 Undang-Undang RI No.38 tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan

jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi:

a. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkkan antar ibokota provinsi, jalan

strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang pembinaannya oleh

Pemerintah Pusat.

b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis

provinsi.

c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer

yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang

mengubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan

pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta

menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan

dan/atau antarpemukiman yang berada di dalam kota.

Berdasarkan MTS (Muatan Sumbu Terberat), sistem jaringan jalan

diklasifikasikan atas:

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan lebar ≤ 2.50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST > 10 ton.

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan lebar ≤ 2.50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 10 ton.

c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan lebar ≤ 2.50 m dan panjang

≤ 18 m dan MST ≤ 8 ton.

d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan

e. Jalan kelas III C, yaitu jalan local yang dapat dilalui kendaraan bermotor

termasuk muatan dengan lebar ≤ 2.10 m dan panjang ≤ 9 m dan MST ≤ 8 ton.

f. Untuk jalan desa ialah jalan yang melayani angkutan pedesaan dan

wewenang pembinaannya oleh masyarakat serta mempunyai MST kurang

dari 6 ton belum dimasukkan dalam UU No. 13 Tahun 1980 maupun PP

No.43 Tahun 1993.

Sistem prasarana wilayah adalah jaringan yang menghubungkan satu pusat

kegiatan dengan pusat kegiatan lainnya (Tarigan, 2004). Sarana transportasi

adalah salah satu dari sekian macam alat penghubung yang dimaksudkan untuk

melawan jarak. Melawan jarak ditempuh dengan menyediakan sistem sarana dan

prasarana transportasi, yaitu alat untuk bergerak, menyediakan ruang untuk alat

angkut tersebut, dan tempat berhentinya, mengatur kegiatan transportasi,

menentukan tempat perhentian, lokasi untuk berproduksi dan mengkonsumsi,

serta merencanakan untuk perkembangan selanjutnya (Tamin, 2000). Selain itu

masih ada unsur cepat dan nyaman.

Analisa jarak dan kesempatan terdekat berkaitan dengan peran jalan dan

transportasi dalam proses pembangunan. Jalan sebagai prasarana transportasi

perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas

penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, atau dari wilayah pedesaan,

pedalaman (hinterland). Analisis ini perlu karena transportasi amat menentukan

kegiatan ekonomi, secara langsung dapat mempengaruhi biaya produksi, yang

selanjutnya akan berpengaruh terhadap harga pasar (Riyadi dan Bratakusumah,

Dalam kehidupan ekonomi, yang penting adalah produksi barang dan jasa,

penyaluran dan pertukaran barang tersebut, dan konsumsinya. Dalam

meningkatkan perkembangan kegiatan social dan ekonomi, prasarana

(infrastruktur) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan

dengan baik jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai

faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah

perkotaan dan pedesaan (Jyadinata, 1999).

Memindahkan barang dari (dari daerah surplus) ke pasar (atau ke daerah

minus) sehingga menjadi barang berguna dan memenuhi suatu kebutuhan

merupakan bagian penting kehidupan sosio ekonomi suatu daerah. Kelancaran

mbilitas barang sangat penting artinya sebagai kelanjutan dari suatu lini

pembuatan yang membentuk mata rantai terakhir seluruh proses produksi

(Warponi, 2002).

II.4. Fungsi Jalan Berkaitan dengan Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan

mutu hidup yang dalam pelaksanaanya akan selalu menggunakan dan mengelola

sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya buatan (Sugeng

Martopo, 1997). Salah satu tujuan pokok dari pembangunan itu adalah

pembangunan wilayah-wilayah yang ada didalamnya terutama dalam keserasian

perkembangan atau laju pertumbuhan antar wilayah dalam daerah tersebut. Faktor

dan prasarana wilayah khususnya sarana dan fasilitas sosial ekonomi. Sarana dan

fasilitas ekonomi seringkali merupakan faktor dominan yang berperan dalam

memajukan wilayah.

Menurut Cornwall (1983) dalam Liklikwatil (2004) secara garis besar

terdapat empat faktor penting yang harus didapatkan dari fungsi sebuah jalan agar

dapat mempengaruhi pembangunan, yaitu :

a. Jalan harus dapat memberikan akses menuju kawasan potensial

produksi.

b. Jalan harus dapat memberikan akses menuju pasar dimana produk dari

kawasan tersebut dapat dipasarkan.

c. Jalan harus dapat memberikan keuntungan terhadap harga produksi

dan harga transport.

d. Ukuran pasar harus mampu menyerap suplai barang baru tanpa

menyebabkan harga turun.

Pemasaran diartikan semacam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa

atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen (Murbyanto, 1994).

Menurut sudiyanto (2004), secara umum pemasaran dianggap sebagai proses

aliran barang yang terjadi dalam pasar. Dalam pemasaran ini barang mengalir dari

produsen sampai ke konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk

melalui proses penyimpanan. Peterson (dalm Sudiyono, 2004) mendefinisikan

pemasaran secara tradisional (Traditional Marketing) dan Modern (Modern

Marketing). Pemasaran secara tradisional merupakan aktifitas usaha yang

menunjukkan secara langsung aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

penetapan harga, dan distribusi barang atau jasa yang menimbulkan pertukaran

sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu atau organisasi.

II.4.1 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi

Arah pengembangan jaringan transportasi adalah pelayanan transportasi

antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan

(seamless services), tepat waktu (just in time services), dan dapat memberikan

pelayanan dari pintu ke pintu (door to door services) di dalam operasionalisasinya

perlu adanya kesesuaian (compability) antar sarana dan fasilitas yang ada pada

prasarana moda-moda transportasi yang terlibat, kesetaraan tingkat pelayanan

(level of service) sesuai dengan standar yang dibakukan, sinkronisasi dan

keterpaduan jadwal pelayanan, efektivitas dan efisiensi aktivitas alih moda yang

didukung dengan sistem tiketing dan dokumen angkutan serta teknologi informasi

yang memadai.

Perwujudan pelayanan jaringan transportasi antar moda juga harus di

integrasikan antar trayek atau rute-rute angkutan jalan, kereta api, sungai dan

danau, penyeberangan, laut dan udara, dengan memperhatikan keunggulan moda

berdasarkan kesesuaian teknologi dan karakteristik wilayah pelayanan.

Prinsip dasar penataan dan pembangunan jaringan transportasi adalah

sebagai berikut ini:

1. Fungsional, yakni jaringan yang dikelompokkan dalam berbagai

2. Struktural, yakni pada masing-masing tatanan dirumuskan susunan

yang saling terkait, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan

intensitasnya.

3. Keunggulan karakteristik moda dan keterpaduan, yakni dalam

menentukan peran masing-masing moda pada setiap tataran dilakukan

dengan memanfaatkan secara maksimal keunggulan masing-masing

moda, sedangkan kelemahannya dapat diantisipasi dengan cara

pemaduan antar moda.

4. Optimalisasi, yakni pilihan terhadap suatu tatanan dikaitkan dengan

faktor pembatas sumber daya dalam upaya pemanfaatan maksimal

dengan pengorbanan minimal, serta memberikan kontribusi maksimal

dalam upaya pelestarian lingkungan.

Indikator output pangembangan jaringan transportasi adalah meliputi:

keselamatan, aksesibilitas yang tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur,

lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib,

aman, rendah polusi dan efisien.

II.5 Teori Lokasi dan Pusat Pertumbuhan

Teori tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933)

dan dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang pada dasarnya menyatakan

bahwa pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan

perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah

sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan)

: (1) faktor lokasi ekonomi, (2) faktor ketersediaan sumberdaya, (3) kekuatan

aglomerasi, dan (4) faktor investasi pemerintah.

Menurut Mercado (2002) konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan pada

tahun 1949 oleh Fancois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai

“pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. Menurut

Rondinelli (1985) dan Unwin (1989) dalam Mercado (2002) bahwa teori pusat

pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di Negara

berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota.

Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar

bebas melengkapi kondisi terjadinya trickle down effect (dampak penetesan ke

bawah) dan menciptakan spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhan

ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Menurut Stohr (1981) dalam Mercado

(2002), konsep pusat pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik.

Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu

memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat

memberikan dampak yang luas (spread effect) dan dampak ganda (multiple effect)

pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim

dengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) dan industrialisasi (hanya

pada sector industri). Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan

pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial

ekonomi dan proses trickle down effect atau centre down dengan sendirinya akan

terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang

hinterland dan perdesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan

perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena trickle down

effect (dampak penetesan ke bawah) dan spread effect (dampak penyebaran) tidak

terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan

dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland. Selain itu respon pertumbuhan di

pusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi

kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

II.6. Pengertian, Karakteristik, dan Tipologi Desa

II.6.1. Pengertian dan Karakteristik Desa

Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal I, yang

dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah, desa adalah

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan

masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintah terendah, langsung

dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam

ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum

Menurut C.S. Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung

di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan SDA, dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

II.6.1.1 Unsur-unsur Desa

Dalam pembentukan sebuah desa terdapat tiga unsur pokok, yaitu:

a. Daerah/wilayah yang merupakan tempat tinggal dan tempat beraktivitas

berupa tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan

lingkungan geografis.

b. Penduduk, adalah terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, misalnya

jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk dan mata

pencaharian penduduk.

c. Tata kehidupan atau aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan

keadaan masyarakat, pola tata pergaulan dan adat istiadat setempat.

II.6.1.2 Pengertian Masyarakat Desa dan Karakteristiknya

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama

hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya

Sedangkan yang dimaksud dengan desa menurut Bintaro, desa merupakan

perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang

terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal

balik dengan daerah lain. Pendapat lainnya yaitu menurut Paul H. Landis, desa

adalah masyarakat yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan

karakteristiknya sebagai berikut:

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan

jiwa

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan

c. Cara berusaha (perekonomian) umumnya adalah agraris yang sangat

dipengaruhi alam seperti; iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan

pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

d. Diantara masyarakatnya mempunyai hubungan yang lebih mendalan

bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lain yang di luar

batas-batas wilayahnya.

e. Masyarakat tersebut sifatnya homogeny, seperti dalam hal mata

pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya.

f. Penduduk desa merupakan unit sosial dan unit kerja.

II.6.1.3 Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan

Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogeny

dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan.

Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang

sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan supaya kesatuan sosial (social unity)

tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan

jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial

pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat

masyarakat pedesaan itu timbul karena adanya kesamaan-kesamaan

kemasyarakatan, seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan

pengalaman.

II.6.1.4 Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogeny yang

berada di sector ekonomi primer, yaitu bertumpu pada bidang pertanian.

Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk

keperluan pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat. Jadi kegiatan

di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah untuk

memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Pada umumnya masyarakat pedesaan menganut sistem ekonomi

tradisional atau sistem ekonomi tertutup, cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan

ekonomi masyarakat terbatas untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan

bersama.

II.6.1.5 Kehidupan Budaya Masyarakat Pedesaan

Kebudayaan adalah cara hidup yang dibina oleh suatu masyarakat guna

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti untuk bertahan hidup,

adalah penjumlahan atau akumulasi semua obyek materi, pola organisasi

kemasyarakatan, tingkah laku, pengetahuan, kepercayaan dan lain-lain yang

dikembangkan dalam pergaulan hidup manusia.

Kebudayaan tidaklah diwariskan secara biologis. Setiap angkatan

mempelajari sendiri dan meneruskan pada generasi berikutnya dan ditambah

dengan apa yang dirubah atau dikembangkan selama masa hidupnya dengan

transmisi ini maka dimungkinkan adanya kelangsungan kebudayaan selama

beberapa generasi. Kebudayaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya itu

dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan:

a. Kebiasaan, yaitu cara yang sudah menetap dan umum untuk melakukan

sesuatu, dan sudah diakui oleh masyarakat.

b. Adat, yaitu cara tingkah laku dalam masyarakat yang diberi sanksi dan

dianggap sebagai cara yang tetap dan baik.

c. Upacara peribadatan, yaitu suatu rangkaian gerak dan perkataan yang

dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan para var simbolik perkataan

tertentu dan cara-cara yang mempunyai arti.

II.6.2 Tipologi Desa

Tipologi dari masyarakat desa dilihat dari kegiatan pokok yang ditekuni

masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu tipologi

desa bias dilihat dari segi pemukiman maupun dari tingkat perkembangan

masyarakat desa itu sendiri, dilihat dari segi mata pencaharian pokok yang

dikerjakan. Tipologi masyarakat desa terbagi dua yaitu desa pertanian dan desa

• Desa pertanian

Menurut Landis ada 4 tipe desa pertanian, yaitu Farm Village

Type, Nebulous Farm Village Type, Arranged Isolated Farm Type, Pure

Isolated Farm Type, Everett, M.Rogers dan Rabelj. Burge dalam bukunya

“Social change in Rural societies menambahkan tipe desa yaitu The

scaffered farmstead community and The Cluster Village.

• Desa Industri

Selain dilihat dari aspek mata pencaharian, tipologi desa juga dapat

dilihat dari perkembangan masyarakatnya, yaitu;

1) Desa Tradisional (Swadaya), yaitu desa yang masih terikat oleh

tradisi karena taraf pendidikannya relatif rendah, produksi

diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga, dan komunikasi ke

luar sangat terbatas.

Atau, desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir

seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan

cara mengadakan sendiri.

Ciri-ciri desa swadaya :

a) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.

b) Penduduknya jarang.

c) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.

d) Bersifat tertutup.

e) Masyarakat memegang teguh adat.

f) Teknologi masih rendah.

h) Hubungan antarmanusia sangat erat.

i) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya, yaitu desa yang sudah agak longgar adat

istiadatnya karena pengaruh luar, mengenal teknologi pertanian,

dan taraf pendidikan warganya relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan desa lainnya.

Atau, desa yang sudah bias memenuhi kebutuhannya sendiri,

kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya.

Ciri-ciri desa swakarya :

a) Adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan

pola pikir.

b) Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat.

c) Produktivitas mulai meningkat.

d) Sarana prasarana mulai meningkat.

e) Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara

berpikir.

3) Desa Swasembada, yaitu desa yang lebih maju daripada desa

swakarya dan tidak terikat lagi oleh adat-istiadat yang ketat.

Atau, desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua

potensi yang ada secara optimal,dengan ciri-ciri berikut :

a) Hubungan antarmanusia bersifat rasional.

b) Mata pencaharian homogen.

c) Teknologi dan pendidikan tinggi.

e) Terlepas dari adat.

f) Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Tipologi desa adalah teknik untuk mengenal desa-desa yang banyak

jumlahnya, sehingga konkrit permasalahannya.

Tingkat perkembangan desa ditentukan oleh :

• Imbangan daya unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri.

• Pengaruh unsur-unsur dari dalan desa itu sendiri

• Intensitas pengaruh unsure luar ditentukan oleh posisi desa tersebut

terhadap pusat-pusat unit wilayah yang lebih besar dan pusat-pusat

fasilitas.

Disamping dapat dilihat dari faktor-faktor diatas, maka tingkat

pertumbuhan desa dapat dilihat dari komposisi jenis jalan dan karakteristik

kegiatan ekonomi yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Komponen potensi desa berdasarkan perumusan diskusi penelitian desa di

Cibogo 1971 digolongkan sebagai berikut :

1. Alami: Lokasi, Luas Desa, Keadaan Tanah, Keadaan Air, keadaan

alam nabati dan hewani.

2. Manusia: Jumlah pendudk, Penyebarannya (Density), karakteristiknya

meliputi :(susunan umur, susunan kelamin (seks), adat istiadat dan

agama, organisasi masyarakatdan gotong royong).

3. Kegiatan Ekonomi: Agraris (Primer) yang meliputi : (pertanian,

perikanan, peternakan, pengumpulan hasil hutan), industri/kerajinan

4. Prasarana: Prasarana perhubungan dan komunikasi, prasarana

pengairan/produksi, prasarana pemasaran/pasar-pasar, kios-kios dan

lain-lain, prasarana pendidikan, kesehatan (social budaya).

Berdasarkan analisis Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah bekerja sama

dengan Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan dan Center for Urban and

Regional Development Curds Medan (April 2009), Di Indonesia, sistem

klasifikasi dan tipologi desa didasarkan atas pendekatan ekosistem. Pendekatan

ini, dapat diidentifikasikan adanya sepuluh faktor yang menentukan tingkat

perkembangan sebuah desa, yaitu sebagai berikut.

5. a. Faktor penduduk (D–Density).

6. b. Faktor alam (N–Nature).

7. c. Faktor orbitrasi desa (U–Urban centre).

8. d. Faktor mata pencarian (E–Earning).

9. e. Faktor pendapatan desa (Y–Yield/Output).

10.f. Faktor adat istiadat (C–Custom).

11.g. Faktor kelembagaan (L).

12.h. Faktor pendidikan (E–Education).

13.i. Fakor gotong royong (Gr).

14.j. Faktor prasarana desa (P).

Dalam penelitian Tugas Akhir ini kita menggunakan tipologi desa

berdasarkan perkembangan masyarakatnya, yaitu desa swadaya, desa swakarya

dan desa swasembada. Dalam pengolahan data selanjutnya perlu dianalisis secara

sistematik dari tiap factor atau komponen penyusun tipologi desa. Factor manusia

perlu suatu alat pengukur (parameter)yang akan dipakai dalam analisis

selanjutnya.

II.7 Pengantar Statistika

II.7.1 Pengertian Istilah Statistik

Statistik (statistic) berasal dari kata state yang artinya negara. Disebut

Negara karena sejak dahulu kala statistik hanya digunakan untuk

kepentingan-kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang

kehidupan dan penghidupan, sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya

disesuaikan dengan lingkup datanya.

Ada kalanya data yang dikumpulkan di lapangan disajikan dalam bentuk

tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci dan di bagian atas atau bawah

dari tabel atau diagram dituliskan judul yang sesuai dengan nama ruang lingkup

data yang diperoleh. Statistik yang fungsinya untuk menyajikan data tertentu

dalam bentuk tabel dan diagram ini termasuk statistik dalam arti sempit atau

statistik deskriptif.

Statistik deskriptif ialah susunan angka yang memberikan gambaran

tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram,

poligon frekuensi, ozaiv (ogive), ukuran penempatan (median, kuartil, desil, dan

persentil), ukuran gejala pusat (rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonic,

dan modus), simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi

linier. Sebaliknya, statistik dalam arti luas yaitu salah satu alat untuk

mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan dan membuat

luas ini meliputi penyajian data, yang berarti meliputi statistik dalam arti sempit.

Statistik dalam arti luas ini disebut juga dengan istilah statistika.

II.7.2 Peranan Statistik

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah ledakan data, kita tidak dapat

melepaskan diri dari data, baik data itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Kedua sifat data tersebut dapat dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atau gabungan dari keduanya. Dalam menghadapi data yang berserakan itu, aliran

kuantitatif yang berakar dari paham positivism memandang bahwa data dan

kebenaran itu sudah ada di sekitar kita. Kita ditantang untuk mengumpulkannya

melalui teknik pengumpulan data baik melalui pengamatan, wawancara, angket

maupun dokumentasi secara objektif. Setelah data itu terkumpul, maka

dilanjutkan dengan mengolah data tersebut dalam bentuk penyajian data. Dalam

hal ini statistik deskriptif sangat diperlukan karena peneliti akan dapat

mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Pada perkembangan selanjutnya,

mungkin peneliti ingin membedakan data berdasarkan rata-rata kelompokinya

atau ingin menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya atau ingin

meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya

peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari data yang telah dianalisisnya. Jadi,

statistika berperan sebagai alat untuk deskripsi, komparasi, korelasi, regresi, dan

komunikasi.

a. Deskripsi yaitu menggambarkan atau menerangkan data seperti mengukur