ANALISA ASAM LEMAK BEBAS (ALB) DARI CPO FRESH, CPO OUTSPEC, DAN CPO BLENDING DI PTPN III

PERDAGANGAN PKS SEI MANGKEI

TUGAS AKHIR

NIRMA PURBA 082409065

PROGRAM STUDI D3 KIMIA INDUSTRI DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISA ASAM LEMAK BEBAS (ALB) DARI CPO FRESH, CPO OUTSPEC, DAN CPO BLENDING DI PTPN III

PERDAGANGAN PKS SEI MANGKEI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya

NIRMA PURBA 082409065

PROGRAM STUDI D3 KIMIA INDUSTRI DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : ANALISA ASAM LEMAK BEBAS (ALB) DARI

CPO FRESH, CPO OUTSPEC, DAN

CPO BLENDING DI PTPN III PERDAGANGAN PKS SEI MANGKEI

Kategori : TUGAS AKHIR

Nama : NIRMA PURBA

Nomor Induk Mahasiswa : 082409065

Program Studi : D3 KIMIA INDUSTRI

Departemen : KIMIA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Disetujui di Medan, Juni 2011

Disetujui oleh

Program Studi D3 Kimia

Ketua, Dosen Pembimbing

(Dra. Emma Zaidar Nst., M.Si) (Sovia Lenny, S.Si., M.Si.) NIP : 195512181987012001 NIP : 197510182000032001

Departemen Kimia FMIPA USU Ketua,

(Dr. Rumondang Bulan, MS.)

PERNYATAAN

ANALISA ASAM LEMAK BEBAS (ALB) DARI CPOFRESH, CPO OUTSPEC, DAN CPO BLENDING DI PTPN III

PERDAGANGAN PKS SEI MANGKEI

TUGAS AKHIR

Saya mengakui bahwa tugas akhir ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Juni 2011

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Tugas Akhir ini berjudul “Analisa asam lemak bebas (ALB) dari CPO fresh, CPO outspec, dan CPO blending di PTPN III Perdagangan PKS Sei Mangkei ”. Karya ilmiah ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Jurusan Kimia Industri D3 Universitas Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak menemukan masalah, namun berkat bantuan dari semua pihak, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Purba dan Ibunda S. Br saragih yang sangat penulis sayangi dan yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil, serta dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Ibu Sovia Lenny, S.Si.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Bapak Dr. Sutarman, M.Sc. selaku Dekan FMIPA USU Medan.

4. Ibu Dr. Rumondang Bulan Nst.,MS selaku Ketua Departemen Kimia FMIPA USU.

5. Ibu Dra. Emma Zaidar Nst.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Kimia Industri FMIPA USU yang telah banyak membimbing dan membantu dalam kelancaran studi penulis.

6. Bapak/Ibu staf pengajar khususnya program studi Kimia Industri FMIPA USU yang telah banyak membimbing penulis selama perkuliahan.

7. Adik-adik penulis, Erikson Purba, Novita Purba, dan Ivana Roseva Purba yang sangat penulis sayangi dan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sampai selesainya penulisan karya ilmiah ini.

8. Abang Vierman Jaya yang selalu menjadi motivator bagi penulis dan tidak pernah berhenti memberikan pengetahuan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

9. Sahabat-sahabat penulis Hesti Dora, Benget, Mujur, Winda, dan Sarma yang menjadi sahabat penulis selama kuliah dan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 10.Anggota Korea Lovers, Kenny Siwon Ursula dan Erni Yonghwa Tamba,

yang selalu menjadi sahabat terbaik penulis dalam berbagi suka dan duka. 11.Rekan-rekan mahasiswa Kimia Industri ’08 dan Staf PTPN III Perdagangan. 12.Bapak/Ibu pegawai PTPN III Perdagangan PKS Sei Mangkei yang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan dalam materi dan cara penyajian penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Medan, Juni 2011

ABSTRAK

ANALYSIS FREE FATTY ACID (FFA) OF CPO FRESH, CPO OUTSPEC, AND CPO BLENDING

ABSTRACT

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan iii

Pernyataan iv

Penghargaan v

Abstrak vii

Abstrack viii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Permasalahan 3

1.3. Tujuan 3

1.4. Manfaat 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelapa Sawit 5

2.2. Fraksi-Fraksi Buah Kelapa Sawit 7

2.3. Minyak Dan Lemak 8

2.3.1. Sifat Minyak Dan Lemak 9

2.3.2. Sumber Minyak Dan Lemak 11

2.4. Minyak Kelapa Sawit (CPO) 13

2.4.1. Pengolahan Minyak Kelapa Sawit 14 2.4.2. Pemanfaatan Minyak Kelapa Sawit 17

2.5. Asam Lemak Bebas (ALB) 18

2.6. Penyebab Kerusakan Minyak 24

BAB 3 BAHAN DAN METODE

3.1. Metode Percobaan 29

3.1.1. Alat 29

3.1.2. Bahan 30

3.2. Prosedur Percobaan 30

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Percobaan 33

4.2. Perhitungan 35

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 40

5.2. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 41

DAFTAR TABEL

Halaman

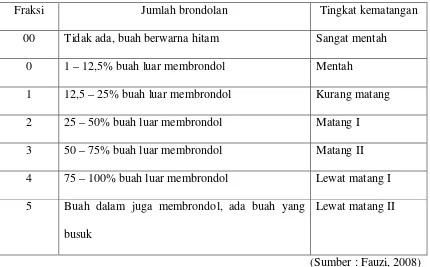

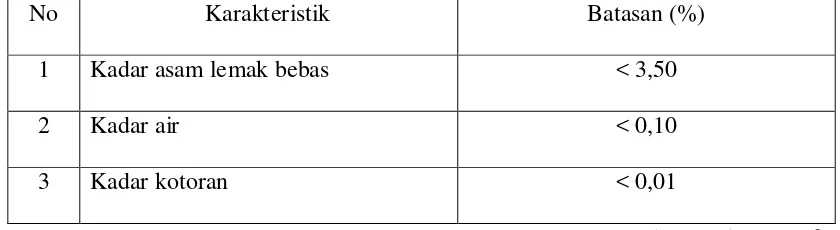

Tabel 2.1. Tingkat Fraksi Tandan Buah Segar (TBS) 8 Tabel 2.2. Standar Kualitas Minyak Kelapa Sawit 14

ABSTRAK

ANALYSIS FREE FATTY ACID (FFA) OF CPO FRESH, CPO OUTSPEC, AND CPO BLENDING

ABSTRACT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan, mutu minyak sawit (CPO) mempunyai arti yang

sangat penting. Adanya bahan-bahan yang tidak semestinya terikut dalam CPO akan

menurunkan mutu dan harga jualnya, maka perlu diupayakan agar kualitas CPO selalu

dapat dijaga. Salah satu standar mutu CPO yang harus diperhatikan adalah kadar asam

lemak bebasnya (Tim Penulis, 2000).

Asam lemak bebas (ALB) adalah suatu asam yang dibebaskan pada proses

hidrolisis lemak oleh enzim. Proses hidrolisis dikatalisis oleh enzim lipase yang juga

terdapat dalam buah, tetapi berada diluar sel yang mengandung minyak. Jika dinding

sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelukaan mekanik,

tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan

reaksi hidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan

asam lemak bebas (Mangoensoekarjo, 2003).

Pembentukan asam lemak bebas juga dapat terjadi oleh adanya

mikroorganisme pada keadaan lembab dan kotor. Oleh sebab itu, pada saat

pengolahan harus diperhatikan kondisi buah kelapa sawit yang akan diolah

menekan produksi asam lemak bebas didalam minyak sawit (CPO) yang dihasilkan

(Pahan, 2006).

Setelah proses pengolahan selesai, CPO yang dihasilkan setelah pengolahan

akan disimpan sementara didalam storage tank (tangki timbun). Kadar ALB pada CPO akan selalu bertambah seiring dengan adanya penyimpanan CPO tersebut

didalam tangki timbun sebelum dipasarkan. Oleh sebab itu, sebelum dipasarkan, harus

terlebih dahulu dilakukan analisa untuk mengetahui kadar ALB dalam minyak

sawit (Tim Penulis, 2000).

Kadar asam lemak bebas yang memenuhi standar mutu PKS adalah maksimal

3,5% dan untuk eksport (perdagangan) adalah maksimal 5%. Asam lemak bebas pada

CPO didalam storage tank tidak dapat dihilangkan, melainkan akan selalu bertambah

terlebih dalam waktu penyimpanan yang cukup lama. Jika kadar ALB pada CPO >

5%, maka CPO tersebut sudah dinyatakan outspec atau melewati batas standar mutu

dan tidak layak untuk dipasarkan. ALB pada CPO outspec tersebut hanya dapat

diturunkan dengan cara melakukan blending (pencampuran) dengan CPO yang

memiliki kadar ALB rendah (CPO fresh), sehingga CPO outspec tersebut tidak

Proses blending (pencampuran) CPO tersebut dilakukan dengan menggunakan

rumusan secara teoritis sehingga menghasilkan kadar ALB CPO blending secara

teoritis. Akan tetapi setelah dilakukan proses analisa, kadar ALB CPO blending secara

teoritis akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan kadar ALB CPO blending

secara analisa. Atas dasar inilah penulis ingin membuat karya ilmiah berjudul

“Analisa Asam Lemak Bebas (ALB) dari CPO Fresh, CPO Outspec, dan CPO

Blending di PTPN III Perdagangan PKS Sei Mangkei”.

1.2. Permasalahan

Menentukan persentase kadar asam lemak bebas (ALB) dari CPO fresh, CPO outspec,

dan CPO blending secara analisa, kemudian membandingkan hasil yang diperoleh

dengan persentase kadar asam lemak bebas secara teoritis.

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui kadar ALB dari CPO blending secara analisa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kadar

ALB dari CPO blending secara analisa dan secara teoritis.

3. Untuk mengetahui pengaruh suhu yang digunakan pada proses

1.4. Manfaat

Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Mengetahui prosedur yang tepat dalam pembuatan CPO blending sehingga

diperoleh kadar ALB yang memenuhi standar mutu.

2. Meningkatkan pencapaian sasaran mutu CPO yang terbaik dengan

mempelajari faktor-faktor yang dapat memperlambat kenaikan asam lemak

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelapa Sawit

Salah satu dari beberapa tanaman golongan palm yang dapat menghasilkan

minyak adalah kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit (Elaeis guinensis Jack) adalah tanaman berkeping satu yang termasuk dalam famili Palmae. Warna daging buahnya

ialah putih kuning ketika masih muda dan berwarna jingga setelah buah menjadi

matang (Ketaren, 2008).

Ada beberapa varietas tanaman kelapa sawit yang telah dikenal. Varietas itu

dapat dibedakan berdasarkan tebal tempurung dan daging buah atau berdasarkan

warna kulit buahnya. Berikut ini merupakan varietas dari kelapa sawit, yaitu :

1. Dura

Ciri-ciri: - tempurung tebal (2 - 8 mm).

- tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian luar tempurung.

- daging buah relatif tipis, yaitu 35 - 50% terhadap buah.

- kernel (daging biji) besar dengan kandungan minyak rendah.

- dalam persilangan, dipakai sebagai pohon induk betina.

2. Pisifera

Ciri-ciri: - ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir tidak ada.

- daging buah tebal, lebih tebal dari daging buah Dura.

- daging biji sangat tipis.

dipakai sebagai pohon induk jantan.

3. Tenera

Ciri-ciri: - hasil dari persilangan Dura dan Pisifera.

- tempurung tipis (0,5 - 4 mm).

- terdapat lingkaran serabut di sekeliling tempurung.

- daging buah sangat tebal (60 - 96% dari buah).

- tandan buah lebih banyak, tetapi ukurannya relatif lebih kecil).

4. Macro carya

Ciri-ciri: - tempurung tebal sekitar 5 mm.

- daging buah sangat tipis.

Perbedaan ketebalan daging buah kelapa sawit menyebabkan perbedaan

jumlah rendemen minyak kelapa sawit yang dikandungnya. Rendemen minyak paling

tinggi terdapat pada varietas tenera yaitu mencapai 22 - 24%, sedangkan pada varietas

dura hanya 16 – 18% (Fauzi, 2008).

2.2 Fraksi-Fraksi Buah Kelapa Sawit

Komposisi fraksi tandan yang biasanya ditentukan di pabrik sangat

dipengaruhi oleh perlakuan sejak awal panen. Faktor penting yang cukup berpengaruh

adalah kematangan buah dan tingkat kecepatan pengangkutan buah ke pabrik.

Penentuan saat panen sangat mempengaruhi kandungan asam lemak bebas (ALB)

minyak sawit yang dihasilkan (Fauzi,2008).

Penentuan kriteria matang panen sangat penting bagi mutu produk akhir

karena terkait dengan tingkat kematangan buah. Kandungan minyak maksimal dengan

Penentuan kriteria matang panen yang berbeda akan menghasilkan mutu buah yang

berbeda pula. Panen sebaiknya dilakukan pada saat buah berumur 15-17 minggu

karena selain sudah menurunnya kadar lemak, juga tidak terjadi peningkatan asam

lemak bebas (Seto, 2001).

Buah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit disebut tandan buah segar

(TBS) atau fresh fruit bunch (FFB). Apabila pemanenan buah dilakukan dalam

keadaan lewat matang, maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB dalam

persentase tinggi (lebih dari 5%). Sebaliknya jika pemanenan dilakukan dalam

keadaan buah belum matang, selain kadar ALB nya rendah, rendemen minyak yang

diperoleh juga rendah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada beberapa tingkatan atau fraksi dari TBS

yang dipanen. Fraksi-fraksi TBS tersebut sangat mempengaruhi mutu panen, termasuk

kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Berdasarkan fraksi TBS tersebut, derajat

kematangan yang baik adalah jika tandan-tandan yang dipanen berada pada fraksi 1,

Tabel 2.1 Tingkat Fraksi Tandan Buah Segar (TBS)

Fraksi Jumlah brondolan Tingkat kematangan

00 Tidak ada, buah berwarna hitam Sangat mentah

0 1 – 12,5% buah luar membrondol Mentah

1 12,5 – 25% buah luar membrondol Kurang matang

2 25 – 50% buah luar membrondol Matang I

3 50 – 75% buah luar membrondol Matang II

4 75 – 100% buah luar membrondol Lewat matang I

5 Buah dalam juga membrondol, ada buah yang

busuk

Lewat matang II

(Sumber : Fauzi, 2008)

2.3 Minyak Dan Lemak

Minyak dan lemak mempunyai struktur kimia umum yang sama. Dalam

penggunaan secara umum, kata “lemak” (fat) dipakai untuk menyebut trigliserida yang padat pada suhu udara biasa, sedangkan kata “minyak” (oil) dipakai untuk menyebut senyawa yang cair pada suhu tersebut.

Perbedaan antara lemak dan minyak disebabkan karena terdapatnya

asam-asam lemak yang berbeda. Lemak mengandung sejumlah besar asam-asam-asam-asam lemak

jenuh yang terdistribusi diantara trigliserida-trigliserida, sedangkan minyak memiliki

sejumlah besar asam lemak tidak jenuh. Adanya asam-asam lemak tidak jenuh akan

menyebabkan lebih rendahnya titik lincir (slip point) yaitu suhu dimana lemak atau

minyak mulai mencair.

Pada umumnya, lemak diperoleh dari bahan hewani, sedangkan minyak dari

non-trigliserida; khususnya senyawa kompleks asam lemak yang mengandung fosfat

yang dinamakan fosfolipida (Gaman, 1981).

Trigliserida dapat berbentuk cair atau padat, tergantung asam lemak yang

menyusunnya. Trigliserida akan berbentuk cair jika mengandung sejumlah besar asam

lemak tidak jenuh yang mempunyai titik cair rendah. Secara alamiah, asam lemak

jenuh yang mengandung atom karbon C1-C8 berbentuk cair, sedangkan jika lebih dari

C8 akan berbentuk padat.

Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati semipadat. Hal ini karena minyak

sawit mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh dengan atom karbon lebih

dari C8. Warna minyak ditentukan oleh adanya pigmen yang dikandung. Minyak

sawit berwarna kuning karena mengandung beta karoten yang merupakan bahan

vitamin A (Pahan, 2006).

2.3.1 Sifat Minyak Dan Lemak

1. Kelarutan

Lemak dan minyak tidak larut dalam air. Namun begitu, karena adanya suatu

substansi tertentu, yang dikenal sebagai agensia pengemulsi, dimungkinkan

terbentuknya campuran yang stabil antara lemak dan air. Campuran ini dinamakan

emulsi. Emulsi ini dapat berupa emulsi lemak dalam air; misalnya susu, atau air dalam

lemak; misalnya mentega. Lemak dan minyak larut dalam pelarut organik seperti

minyak tanah, eter, dan karbon tetraklorida. Pelarut-pelarut tipe ini dapat digunakan

2. Pengaruh panas

Jika lemak dipanaskan, akan terjadi perubahan-perubahan nyata pada tiga titik

suhu, yaitu :

a. Titik cair

Lemak mencair jika dipanaskan. Karena lemak adalah campuran trigliserida,

mereka mempunyai titik cair yang jelas tetapi akan mencair pada suatu rentangan

suhu. Suhu pada saat lemak terlihat mulai mencair disebut titik lincir. Kebanyakan

lemak mencair pada suhu antara 30°C dan 40°C. Titik cair untuk lemak adalah

dibawah suhu udara biasa.

b. Titik asap

Jika minyak atau lemak dipanaskan sampai suhu tertentu, maka akan mulai

mengalami dekomposisi, menghasilkan kabut berwarna biru atau menghasilkan asap

dengan bau karakteristik yang menusuk. Kebanyakan minyak dan lemak akan mulai

berasap pada suhu diatas 200°C. Umumnya minyak nabati mempunyai titik asap lebih

tinggi daripada minyak hewani. Dekomposisi trigliserida menghasilkan sejumlah kecil

gliserol dan asam lemak.

c. Titik nyala

Jika lemak dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, maka akan menyala.

Suhu ini dikenal sebagai titik nyala. Minyak yang terbakar jangan dimatikan dengan

air karena akan menyebarkan atau memperluas kebakaran. Matikan alat pemanas dan

oksigen dihentikan dengan menutup wadah minyak yang terbakar dengan tutup atau

3. Plastisasi

Substansi yang mempunyai sifat plastis akan berubah bentuknya jika ditekan,

dan tetap pada bentuk terakhirnya meskipun sudah tidak ditekan lagi dan tidak

kembali ke bentuk asalnya. Lemak bersifat plastis pada suhu tertentu, lunak, dan dapat

dioleskan. Plastisasi lemak disebabkan karena lemak merupakan campuran trigliserida

yang masing-masing mempunyai titik cair sendiri-sendiri. Ini berarti bahwa pada suatu

suhu, sebagian dari lemak akan cair dan sebagian lagi dalam bentuk kristal-kristal

padat. Lemak akan mengandung kristal-kristal kecil akibat proses pendinginan cepat

selama proses pengolahannya akan memberikan sifat lebih plastis (Gaman, 1981).

2.3.2 Sumber Minyak Dan Lemak

Minyak dan lemak yang dapat dimakan, dihasilkan oleh alam, yang dapat

bersumber dari bahan nabati dan hewani. Dalam tanaman atau hewan, minyak tersebut

berfungsi sebagai sumber cadangan energi. Minyak dan lemak dapat diklasifikasikan

berdasarkan sumbernya, sebagai berikut :

1. bersumber dari tanaman

a. Biji-bijian palawija : minyak jagung, biji kapas, kacang, wijen, kedelai, dan

bunga matahari.

b. Kulit buah tanaman tahunan : minyak zaitun dan kelapa sawit.

c. Biji-bijian dari tanaman tahunan : kelapa, cokelat, inti sawit, dan sebagainya.

2. bersumber dari hewani

a. Susu hewan peliharaan : lemak susu.

b. Daging hewan peliharaan : lemak sapi, lemak babi, dan sebagainya.

Adapun perbedaan antara lemak nabati dan hewani adalah :

1. lemak hewani mengandung kolesterol sedangkan lemak nabati mengandung

fitosterol.

2. lemak nabati lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga

umumnya berbentuk cair.

Lemak nabati yang berbentuk cair dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu :

1. drying oil : yang akan membentuk lapisan keras bila mengering di udara,

misalnya minyak yang dapat digunakan untuk cat dan pernis.

2. Semi drying oil : seperti minyak jagung, minyak biji kapas, dan minyak bunga

matahari.

3. Non drying oil : misalnya minyak kelapa dan minyak kacang tanah.

Lemak nabati yang berbentuk padat adalah minyak coklat dan bagian stearin dari

minyak kelapa sawit (Winarno, 1995).

2.4 Minyak Kelapa Sawit (CPO)

Bahan untuk mendapatkan minyak sawit dan minyak inti sawit adalah buah.

Buah yang baik berasal dari tandan buah yang sudah matang sempurna. Tandan buah

kelapa sawit yang telah dipanen sebaiknya tidak mengalami masa penyimpanan,

dengan kata lain, bahwa tandan buah setelah dipanen sebaiknya segera diolah. Lama

masa penyimpanan sebaiknya tidak lebih dari dua hari, sebab penyimpanan yang lebih

lama akan merusak minyak.

Penyimpanan dilakukan di lokasi penumpukan buah, dan pada penyimpanan

harus diperhatikan letak penumpukan tandan, sehingga tandan yang pertama disimpan

Warna minyak ditentukan oleh adanya pigmen yang masih tersisa setelah

proses pemucatan karena asam-asam lemak dan gliserida tidak berwarna. Warna

orange atau kuning disebabkan karena adanya pigmen karotene yang larut dalam minyak. Sedangkan bau dan flavor khas dalam minyak kelapa sawit ditimbulkan oleh

persenyawaan beta ionone.

Standar mutu merupakan hal yang terpenting untuk menentukan minyak

kelapa sawit yang bermutu baik. Mutu minyak kelapa sawit yang baik harus

mempunyai beberapa faktor yang menentukan standar mutunya, seperti kandungan

air, kandungan kotoran, maupun kandungan asam lemak bebasnya (Ketaren, 2008).

Tabel 2.2 Standar Kualitas Minyak Kelapa Sawit

No Karakteristik Batasan (%)

1 Kadar asam lemak bebas < 3,50

2 Kadar air < 0,10

3 Kadar kotoran < 0,01

(Sumber : Pahan, 2006)

2.4.1 Pengolahan Minyak Kelapa Sawit

Tindakan pencegahan yang harus diambil di kebun dan pabrik adalah

pengendalian atas kedua faktor mutu CPO, yaitu hidrolisis dan oksidasi.

Langkah-langkah yang harus diambil pada waktu pengolahan agar memperoleh produk CPO

dengan standar mutu yang baik adalah sebagai berikut :

1. Perebusan

Untuk mencegah oksidasi selama perebusan, udara perlu dikosongkan sama

(udara adalah penghantar panas yang jelek). Cara terbaik adalah cara triple peak (tiga

puncak). Buah yang sudah direbus mudah diserang mikroba dan dan cepat busuk.

Karena itu, bila tidak sempat diolah, sebaiknya tandan disimpan sebelum perebusan

(Mangoensoekarjo, 2003).

Tujuan dari perebusan adalah untuk menghentikan perkembangan asam lemak

bebas (ALB) yang terjadi akibat kegiatan enzim yang menghidrolisis minyak serta

untuk penyempurnaan dalam proses pengolahan inti sawit, dimana dengan proses

perebusan, kadar air dalam biji akan berkurang sehingga daya lekat inti terhadap

cangkangnya menjadi berkurang.

2. Pemipilan

Proses pemipilan terjadi akibat tromol berputar pada sumbu mendatar

membawa tandan buah segar ikut berputar sehingga membanting-banting tandan buah

segar tersebut dan menyebabkan brondolan lepas dari tandannya. Brondolan yang

keluar dari bagian bawah pemipil akan ditampung oleh sebuah screw conveyer untuk dikirim ke bagian digesting dan pressing.

3. Pencacahan dan Pengempaan

Brondolan yang telah terpipil dari stasiun pemipilan diangkut ke bagian

pencacahan (digester). Tujuan utama dari proses pencacahan yaitu mempersiapkan

daging buah untuk pengempaan (pressing) sehingga minyak dengan mudah dapat dipisahkan dari daging buah dengan kerugian yang sekecil-kecilnya.

Brondolan yang telah mengalami pencacahan dan keluar melalui bagian bawah

pencacahan sudah berupa bubur. Hasil pencacahan tersebut langsung masuk ke alat

Peremas dan kempa merupakan sumber besi karena keausan dari pisau-pisau

aduk. Sebaiknya memakai bahan stainless steel. Pemanasan dengan mantel uap menyebabkan pemanasan lanjut local dan mengurangi daya pucat dari minyak

sehingga lebih baik mamakai uap langsung karena pemanasannya lebih cepat

(Mangoensoekarjo, 2003).

Minyak kasar yang diperoleh dari hasil pengempaan perlu dibersihkan dari

kotoran, baik yang berupa padatan (solid), lumpur (sludge), maupun air. Oleh sebab itu harus dibawa ke stasiun pemurnian (Pahan, 2006).

4. Pemurnian/ Klarifikasi

Persinggungan yang terlalu lama dengan udara pada suhu tinggi harus dicegah

karena akan mengurangi daya pucat akibat oksidasi. ALB juga meningkat bila

klarifikasi terlalu lama.

Kadar air pada minyak masih terlalu tinggi sehingga harus dikurangi sampai

dibawah 0,1% untuk mencegah reaksi hidrolisis secara otokatalitik yang dapat

menyebabkan peningkatan kadar ALB. Untuk itulah minyak harus dikeringkan dan

pengeringan sebaiknya dilakukan dalam vakum.

Sebelum penimbunan, minyak harus didinginkan lebih dahulu sampai dibawah

suhu 50°C untuk mencegah terjadinya oksidasi pada waktu pemasukan minyak

kedalam tangki timbun. Selain itu, pabrik harus bersih karena pabrik yang kotor dapat

menaikkan ALB.

5. Penimbunan

Tangki penimbunan minyak dipakai sebagai penampungan atau penimbunan

minyak produksi dan pengukuran minyak produksi harian. Kerusakan minyak dapat

kotoran 0,01%. Pemanasan berulang-ulang agar dihindarkan dan suhu dijaga tidak

lebih dari 55°C. Persinggungan dengan udara sedapat mungkin agar dihindarkan.

Sebagai cairan minyak sawit harus disimpan dalam tangki-tangki timbun

berukuran antara 500-3000 ton. Selama penimbunan ini dapat terjadi perusakan mutu,

baik peningkatan kadar ALB maupun peningkatan oksidasi.

Persyaratan penimbunan CPO yang baik adalah :

1. kebersihan tangki dijaga, khususnya terhadap kotoran dan air.

2. membersihkan tangki dan memeriksa pipa-pipa uap pemanas, tutup tangki, alat-alat

pengukur dan lain-lain setiap ada kesempatan.

3. memelihara suhu sekitar 40°C.

4. pipa pemasukan minyak harus terbenam ujungnya dibawah permukaan minyak.

5. melapisi dinding tangki dengan dammar epoksi (hanya untuk minyak sawit bermutu

khusus tinggi) (Mangoensoekarjo, 2003).

2.4.2 Pemanfaatan Minyak Kelapa Sawit

Minyak kelapa sawit banyak memiliki manfaat bagi manusia, baik dalam

sektor pangan maupun nonpangan. Berikut merupakan beberapa kegunaan minyak

kelapa sawit yaitu :

1. Untuk industri pangan

Minyak kelapa sawit banyak digunakan sebagai minyak makan, margarin,

campuran pembuatan es krim, maupun sebagai bahan pembuatan lemak coklat

(kakao). Untuk digunakan sebagai minyak goreng, minyak kelapa sawit dinilai cukup

baik sifat-sifatnya antara lain amat stabil dan memperbaiki rasa bahan yang digoreng.

Tetapi warna minyak menjadi lebih cepat tua meskipun masih tetap dapat digunakan

Minyak kelapa sawit dapat pula digunakan untuk campuran pembuat es krim

maupun pengganti lemak kakao. Jika dikaitkan dengan kesehatan, maka minyak

kelapa sawit yang mengandung asam lemak jenuh kurang dari 50% tidak dapat

dikatakan lemak yang mengandung asam lemak jenuh tinggi. Kandungan asam

linoleat cukup baik sebagai sumber asam lemak essensial dan karena kandungan

tokoferolnya cukup besar, minyak kelapa sawit juga merupakan sumber vitamin E

yang potensial dan mempunyai stabilitas yang cukup baik.

2. Untuk industri nonpangan

Kandungan minor dalam minyak kelapa sawit berjumlah kurang lebih 1%,

antara lain terdiri dari karoten, tokoferol, sterol, alkohol, maupun fosfolipid.

Kandungan minor tersebut menjadikan minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai

bahan baku dalam industri farmasi. Oleokimia adalah bahan baku industri yang

diperoleh dari minyak nabati, termasuk diantaranya adalah minyak kelapa sawit dan

minyak inti sawit. Produk utama minyak yang digolongkan dalam oleokimia adalah

asam lemak, lemak alkohol, asam amino, dan gliserin (Fauzi, 2008).

2.5 Asam Lemak Bebas (ALB)

Asam lemak bebas (ALB) merupakan parameter awal yang menentukan

kerusakan CPO. Tandan buah segar (TBS) mengandung enzim lipolitik yang dapat

menghidrolisa trigliserida membentuk asam lemak bebas dan gliserol. Secara alami,

Reaksi hidrolisis trigliserida :

O

CH2 O C R CH2 OH

O O

CH O C R + 3 H2O CH OH + 3 R C OH

O

CH2 O C R CH2 OH

Trigliserida Gliserol Asam lemak

Trigliserida adalah senyawa kimia yang terdiri dari ikatan gliserol dengan 3

molekul asam lemak. Asam-asam lemak termasuk asam lemak esensial yang dapat

mencegah timbulnya gejala arteriosclerosis karena penyempitan pembuluh darah

akibat penumpukan kolesterol (Yazid, 2006).

Asam-asam lemak dapat berasal dari tipe yang sama maupun yang tidak sama.

Sifat trigliserida tergantung pada perbedaan asam-asam lemak yang bergabung untuk

membentuk trigliserida. Perbedaan asam-asam lemak ini tergantung pada panjang

rantai dan derajat kejenuhannya. Asam lemak yang memiliki rantai pendek memiliki

titik leleh yang lebih rendah dan lebih mudah larut dalam air.

Sebaliknya, semakin panjang rantai asam-asam lemak, akan menyebabkan titik

leleh yang lebih tinggi. Asam-asam yang tidak jenuh memiliki titik leleh yang lebih

rendah dibandingkan dengan asam-asam lemak jenuh yang memiliki panjang rantai

serupa. Dua jenis asam lemak yang paling dominan dalam minyak sawit adalah asam

palmitat, yang merupakan asam lemak jenuh, dan asam oleat yang merupakan asam

Minyak terdapat dalam vakuola sel dan enzim terdapat pada sitoplasma, yaitu

lapisan yang mengelilingi vakuola sel. Ketika tandan dilepaskan dari pohon maka

enzim akan mulai bereaksi menghasilkan asam lemak bebas, biasanya hanya dibawah

1%. Namun, ketika ada gesekan atau gerakan, misalnya transportasi, sitoplasma dapat

rusak sehingga enzim mengalami kontak dengan minyak.

Enzim ini dapat diinaktifkan dengan panas, yaitu proses sterilisasi pada suhu

55°C selama 90 menit di PKS. Proses ini diharapkan dapat menghambat kenaikan

ALB bukan memperbaiki ALB.

Pengaruh mikroba juga dapat mempercepat naiknya ALB. Bahkan, jika TBS

terkontaminasi mikroba, selain hidrolisa juga terjadi oksidasi trigliserida. Akibatnya,

asam lemak bebas minyak akan naik, berbau tengik dan menurunkan nilai

kejernihannya. Sterilisasi tidak dapat menghentikan oksidasi yang reaksinya relatif

cepat.

Agar memperoleh CPO dengan kadar asam lemak minimal, selain transportasi

yang cepat dan hati-hati, yang paling penting adalah lama waktu antara panen dengan

proses pengolahan. Jika digunakan siklus panen 7 hari, maka TBS harus diolah

sebelum 3 ½ hari, atau semakin cepat TBS diolah maka akan semakin baik.

Penanganan TBS ketika di PKS juga harus diperhatikan. Pengisian TBS ke

lori sterilisasi sangat menentukan kualitas CPO yang dihasilkan. Mengingat mikroba

juga berperan aktif dalam kenaikan ALB, maka diusahakan penanganan TBS dengan

higinitas dan sanitasi yang baik. Misalnya tidak meletakkan TBS di tempat yang kotor

atau terkontaminasi (Siahaan, 2008).

Pembentukan ALB terutama terjadi selama buah belum diolah. Walaupun

buah yang mentah akan menghasilkan minyak berkadar ALB yang rendah, namun

dipengaruhi oleh keaktifan enzim lipase untuk menghidrolisis asam lemak. Minyak

sawit yang bermutu baik adalah yang berkadar ALB rendah dan mempunyai daya

pemucatan yang tinggi.

Untuk memperoleh minyak sawit dengan daya pucat yang tinggi, oksidasi

harus ditekan serendah-rendahnya. Sedangkan pada penyimpanan, baik kadar ALB

maupun daya pemucatan tersebut hendaklah dapat dipertahankan cukup lama tanpa

banyak berubah.

Karena buah sawit sendiri mengandung zat-zat antioksidan, seperti tokoferol

dan sterol, minyak sawit kasar (CPO) akan lebih tahan terhadap oksidasi pada waktu

penyimpanan dibandingkan dengan minyak sawit yang telah dirafinasi (dimurnikan).

Namun karena oksidasi dapat dikatalisis oleh logam, terutama logam tembaga dan

besi, maka untuk menghasilkan minyak sawit dengan tingkat oksidasi rendah supaya

tahan lama disimpan, pada pengolahan dan penyimpanannya agar memakai logam

baja tahan karat (stainless steel) dan tidak memakai alat yang terbuat atau dilapisi

tembaga (Mangoensoekarjo, 2003).

Semakin banyak kandungan air dan tercapainya kondisi optimum reaktif enzim

maka semakin tinggi juga kandungan asam lemak bebas pada CPO. Untuk

menghindari kondisi ini, maka diperlukan penanganan TBS yang efisien, efektif dan

benar. Kadar air pada CPO merupakan penentu parameter standar lain.

Semakin banyak kandungan air pada CPO maka akan mempercepat hidrolisa

trigliserida, memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan mikroba dan

mempengaruhi densitas CPO, dan merangsang reaksi kontaminasi lain seperti logam.

Oleh karena itu, kadar air pada CPO harus diusahakan sesuai dengan standar

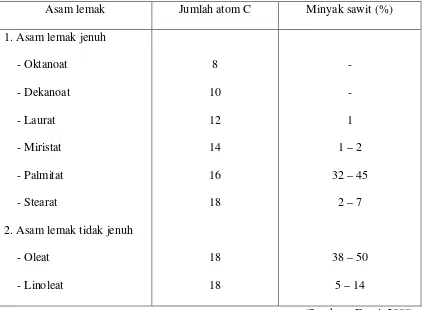

Tabel 2.3 Komposisi Asam Lemak Minyak Sawit

Asam lemak Jumlah atom C Minyak sawit (%)

1. Asam lemak jenuh

- Oktanoat - Dekanoat - Laurat - Miristat - Palmitat - Stearat

2. Asam lemak tidak jenuh

- Oleat - Linoleat 8 10 12 14 16 18 18 18 - - 1

1 – 2

32 – 45

2 – 7

38 – 50

5 – 14

(Sumber : Fauzi, 2008)

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi

dalam minyak sawit antara lain :

a. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat waktu.

b. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah.

c. Adanya mikroorganisme (jamur dan bakteri tertentu) yang dapat hidup pada suhu

dibawah 50°C.

d. Terjadinya reaksi oksidasi akibat kontak langsung antara minyak dan udara.

e. Penumpukan buah yang terlalu lama.

f. Proses hidrolisa selama pemrosesan di pabrik (Tim Penulis, 2000).

Asam lemak bebas (ALB) merupakan asam lemak dalam keadaan bebas dan

reaksi hidrolisis terhadap minyak yang akan menyebabkan ketengikan. Keberadaan

ALB menjadi indikator kualitas minyak, semakin tinggi kadar ALB maka mutu

minyak akan semakin rendah (Aji, 2010).

Hal-hal yang sering terjadi dan menyebabkan rusaknya kualitas minyak nabati.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan penyimpanan

produk minyak nabati. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan

minyak nabati, yaitu :

a. mencegah kerusakan kualitas akibat oksidasi

Langkah perusakan akibat oksidasi yaitu terbentuknya peroksida. Hal ini

dipercepat oleh adanya peningkatan temperatur, desakan oksigen, bertambahnya

kepekatan hasil oksidasi, dan katalisator logam oksidator. Sehubungan dengan

keadaan tersebut, sangat disarankan melakukan seluruh aktivitas dengan temperatur

serendah mungkin. Umumnya, minyak produksi didinginkan sampai temperatur

sekitar 50-70°C.

b. mencegah kontaminasi oleh air dan kotoran

Kontaminasi oleh air sering disebabkan karena kebocoran pipa uap pemanas

dalam tangki timbun. Kadar air yang tinggi dapat mengakibatkan kontaminasi oleh

hidrolisis. Kadar kotoran yang tinggi disebabkan oleh kurang bersihnya tangki timbun

atau kurang baiknya proses atau peralatan pengolahan.

c. mencegah kontaminasi oleh jasad renik dan hidrolisis

Jasad renik, terutama ragi, jamur, dan beberapa bakteri sering kali

menghasilkan enzim lipase. Proses hidrolisis biasa terjadi akibat aktivitas enzim

lipase. Untuk mengurangi kegiatan enzim, penimbunan produk dilakukan pada

2.6 Penyebab Kerusakan Minyak

Perubahan-perubahan kimia atau penguraian lemak dan minyak dapat

mempengaruhi bau dan rasa suatu bahan makanan, baik yang menguntungkan ataupun

tidak.

Pada umumnya, penguraian lemak dan minyak menghasilkan zat-zat yang

tidak dapat dimakan. Seperti misalnya, timbulnya peroksida yang disebabkan

terjadinya oksidasi dimana peroksida tersebut akan segera terurai menjadi aldehida

atau keton. Inilah yang menimbulkan rasa dan bau tidak enak. Karena oksidasi dapat

berlangsung secara otokatalitik, maka ini juga akan menentukan daya simpan minyak.

Kerusakan lemak dan minyak menurunkan nilai gizi serta menyebabkan

penyimpangan rasa dan bau pada lemak yang bersangkutan. Setiap jenis kerusakan

lemak pada pokoknya disebabkan oleh suatu perubahan kimia tertentu yang dipercepat

oleh faktor-faktor lain (Winarno, 1995).

Kerusakan yang terjadi pada minyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu :

1. Absorbsi bau dan kontaminasi

Salah satu kesulitan dalam penanganan dan penyimpanan bahan yang

mengandung minyak (lemak) yaitu usaha mencegah pencemaran bau dan kontaminasi

dari alat penampung. Hal ini terjadi karena minyak (lemak) dapat mengabsorbsi zat

menguap atau bereaksi dengan bahan lain.

Adanya absorbsi dan kontaminasi dari wadah ini menyebabkan perubahan

pada minyak, dimana akan menghasilkan bau tengik sehingga menurunkan kualitas

minyak. Proses absorbsi dan kontaminasi dari tempat penyimpanan dapat dihindari

Untuk penampungan dan penyimpanan minyak kelapa sawit, bisa dipakai

bahan dari stainless steel atau mild steel yang dilapisi dengan cat epoxy. Bahan yang

berasal dari seng tidak dianjurkan untuk tempat penyimpanan minyak sawit.

2. Aksi enzim

Biasanya, bahan yang mengandung minyak (lemak) mengandung enzim yang

dapat menghidrolisis. Jika organisme dalam keadaan hidup, enzim dalam keadaan

tidak aktif. Sedangkan jika organisme telah mati, maka koordinasi antarsel akan rusak

sehingga enzim akan bekerja dan merusak minyak.

Indikasi dari aktivitas enzim dapat diketahui dengan mengukur kenaikan

bilangan asam. Adanya aktivitas enzim akan menghidrolisis minyak sehingga

menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Kandungan asam lemak bebas yang

tinggi akan menghasilkan bau tengik dan rasa yang tidak enak.

Asam lemak bebas juga dapat menyebabkan warna gelap pada minyak (lemak)

dan proses pengkaratan logam. Untuk mengurangi aktivitas enzim ini, bisa diusahakan

dengan penyimpanan minyak pada kondisi panas, minimal 50°C.

3. Aksi mikroba

Kerusakan minyak oleh mikroba (jamur, ragi, dan bakteri) biasanya terjadi jika

masih terdapat dalam jaringan. Namun, minyak yang telah dimurnikan pun masih

mengandung mikroba yang berjumlah maksimum 10 organisme setiap gramnya.

Dalam hal ini, minyak dapat dikatakan steril. Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh

mikroba antara lain produksi asam lemak bebas, bau sabun, bau tengik, dan perubahan

warna minyak (Pahan, 2006).

Bahan pangan berlemak dengan kadar gula yang tinggi lebih mudah ditumbuhi

garam, asam, dan pada bahan berkadar air rendah. Bakteri juga dapat menyerang

bahan pangan. Namun, sebagian besar aktivitasnya terhambat dalam suasana asam,

media bertekanan osmotik rendah, dan suhu rendah (Ketaren, 2008).

4. Reaksi kimia

Selama ini, kerusakan minyak kelapa sawit hanya diutamakan disebabkan oleh

faktor absorbsi dan kontaminasi, sedangkan aksi enzim dan aksi mikroba kurang

diperhatikan dan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena faktor penyebab tersebut

pengaruhnya memang kecil terhadap produksi minyak kelapa sawit.

Ada 2 reaksi kimia yang berperan dalam proses ketengikan/ kerusakan minyak

tersebut, yaitu :

1. Oksidasi

Reaksi oksidasi minyak sawit akan menghasilkan senyawa aldehida dan keton.

Hal ini terjadi sebagai reaksi antara trigliserida tidak jenuh dan oksigen dari udara.

Molekul oksigen bergabung pada ikatan ganda molekul trigliserida dan dapat

terbentuk berbagai senyawa yang menimbulkan rasa tengik yang tidak sedap,

perubahan warna karena kerusakan pigmen warna, penurunan kandungan vitamin, dan

keracunan (Pahan, 2006).

Proses oksidasi dapat terjadi pada suhu kamar dan selama proses pengolahan

menggunakan suhu tinggi. Hasil oksidasi lemak dalam bahan pangan tidak hanya

mengakibatkan rasa dan bau tidak enak, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan

nilai gizi karena kerusakan vitamin (karoten dan tokoferol) dan asam lemak esensial

dalam lemak. Salah satu cara untuk menghambat reaksi oksidasi yaitu dengan

2. Hidrolisis

Dalam reaksi hidrolisis, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan

gliserol oleh enzim lipase. Asam lemak tersebut mudah menguap dan dan berbau tidak

enak. Enzim lipase berasal dari buah kelapa sawit itu sendiri dan juga dihasilkan oleh

mikroba. Peranan enzim dalam buah sebenarnya adalah membentuk minyak sawit,

bila tanaman kekurangan makanan maka akan terjadi reaksi hidrolisa dari lemak yang

tadinya dibentuk. Hal ini akan merusak minyak dengan timbulnya bau tengik. Untuk

mencegah terjadinya hidrolisis, kandungan air dalam minyak harus diusahakan

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1 Metode Percobaan

3.1.1 Alat

- Neraca analitik

- Erlenmeyer 250 ml

- Gelas ukur 50 ml

- Beaker glass 250 ml

- Automatic buret

- Pipet tetes

- Hot plate

- Spatula

- Penjepit tabung

3.1.2 Bahan

- CPO Fresh (ALB ≤ 3,5%) - CPO Outspec (ALB > 5,0% )

- Indikator Phenolphtalein

- N-heksan

- KOH 0,0931 N

3.2 Prosedur Percobaan

a. Penentuan kadar asam lemak bebas CPO fresh

1. CPO fresh sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam erlenmeyer, kemudian

ditambahkan 20 ml n-heksan dan 40 ml alkohol lalu dihomogenkan.

2. Setelah homogen, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, lalu

dititrasi dengan KOH 0,0931 N sampai terjadi perubahan warna menjadi

merah bata, kemudian dicatat volume KOH 0,0931 N yang terpakai.

3. Percobaan yang sama dilakukan sebanyak 3 kali.

4. Dihitung kadar asam lemak bebasnya.

b. Penentuan kadar asam lemak bebas CPO outspec

1. CPO outspec sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam erlenmeyer, kemudian

ditambahkan 20 ml n-heksan dan 40 ml alkohol lalu dihomogenkan.

2. Setelah homogen, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, lalu

dititrasi dengan KOH 0,0931 N sampai terjadi perubahan warna menjadi

merah bata, kemudian dicatat volume KOH 0,0931 N yang terpakai.

3. Percobaan yang sama dilakukan sebanyak 3 kali.

c. Pembuatan CPO blending (rasio yang digunakan = 30 : 70) dimana jumlah CPO

blending yang dibuat untuk proses analisa sebanyak 20 gram.

1. CPO fresh sebanyak 6 gram dimasukkan kedalam beaker glass.

2. CPO outspec sebanyak 14 gram dimasukkan ke dalam beaker glass yang

sama.

3. Campuran tersebut kemudian dipanaskan diatas hotplate pada suhu 50°C

selama ± 10 - 15 menit sambil diaduk agar CPO fresh dan CPO outspec

menjadi homogen lalu didinginkan.

d. Penentuan kadar asam lemak bebas CPO blending

1. CPO blending sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam erlenmeyer, kemudian

ditambahkan 20 ml n-heksan dan 40 ml alkohol lalu dihomogenkan.

2. Setelah homogen, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, lalu

dititrasi dengan KOH 0,0931 N sampai terjadi perubahan warna menjadi

merah bata, kemudian dicatat volume KOH 0,0931 N yang terpakai.

3. Percobaan yang sama dilakukan sebanyak 3 kali.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

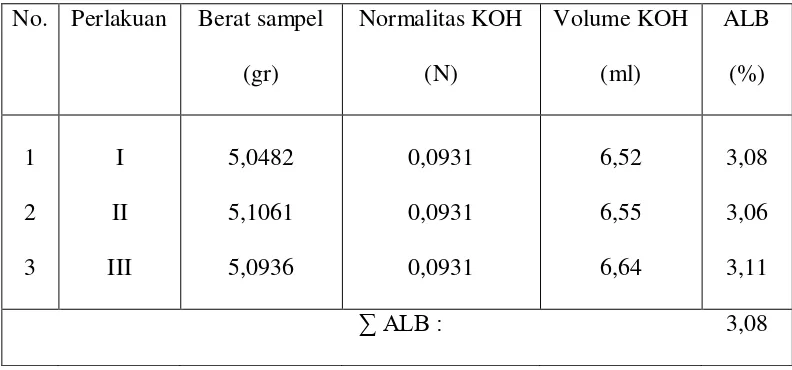

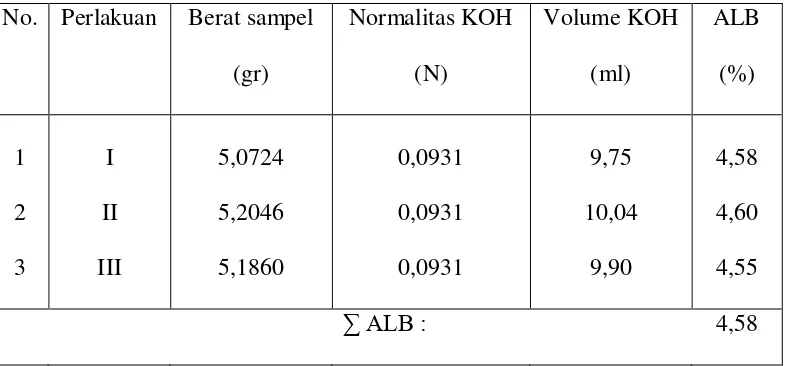

[image:43.595.107.503.290.475.2]4.1 Data Percobaan

Tabel 4.1 Data kadar ALB CPO fresh

No. Perlakuan Berat sampel

(gr) Normalitas KOH (N) Volume KOH (ml) ALB (%) 1 2 3 I II III 5,0482 5,1061 5,0936 0,0931 0,0931 0,0931 6,52 6,55 6,64 3,08 3,06 3,11

∑ ALB : 3,08 Tabel 4.2 Data kadar ALB CPO outspec

No. Perlakuan Berat sampel

(gr) Normalitas KOH (N) Volume KOH (ml) ALB (%) 1 2 3 I II III 5,1266 5,0481 5,1696 0,0931 0,0931 0,0931 11,01 10,78 11,17 5,12 5,09 5,15

[image:43.595.106.507.526.711.2]Tabel 4.3 Data kadar ALB CPO blending

No. Perlakuan Berat sampel

(gr)

Normalitas KOH

(N)

Volume KOH

(ml)

ALB

(%)

1

2

3

I

II

III

5,0724

5,2046

5,1860

0,0931

0,0931

0,0931

9,75

10,04

9,90

4,58

4,60

4,55

4.2 Perhitungan

− Persentase kadar ALB CPO fresh

= 3,08 %

− Persentase kadar ALB CPO outspec

− Persentase kadar ALB CPO blending secara teoritis (rasio blend = 30:70)

= 4,51 %

− Persentase kadar ALB CPO blending setelah analisa

4.3 Pembahasan

Kadar asam lemak bebas CPO yang memenuhi standar mutu adalah ≤ 3,5% dan merupakan CPO yang berada pada keadaan fresh. Tetapi CPO dengan kadar ALB

≤ 5% masih merupakan CPO yang bermutu baik dan merupakan CPO yang berada

pada keadaan sedang dan pada umumnya standar mutu CPO dalam

perdagangan/industri adalah maksimal 5%. Namun, jika kadar ALB pada CPO > 5%,

maka CPO tersebut sudah dinyatakan outspec atau melewati batas standar mutu dan

tidak layak untuk dipasarkan lagi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kadar asam lemak bebas pada CPO

meningkat, seperti kadar air dan kadar zat pengotor. Kedua faktor ini menyebabkan

aktifitas enzim lipase dan oksidase yang terdapat pada CPO meningkat. Terlebih lagi,

CPO diolah dengan peralatan yang tidak 100% bersih dimana menyebabkan

banyaknya zat pengotor pada CPO. Dan setelah diolah, CPO tidak selalu langsung

dipasarkan melainkan disimpan didalam tangki timbun (storage tank).

Namun, CPO outspec yang memiliki kadar asam lemak bebas > 5% tidak

mungkin dibuang begitu saja. Dan dilakukanlah proses blendingan CPO outspec

dengan CPO fresh.

Dalam melakukan proses blending, perlu diperhatikan rasio (perbandingan)

jumlah CPO outspec dan CPO fresh yang akan dicampurkan. Hal ini disebabkan

karena jika penggunaan CPO fresh secara berlebihan, akan membuat perusahaan

menjadi rugi. Sedangkan penggunaan CPO fresh yang terlalu sedikit atau tidak sesuai

akan menyebabkan kadar ALB dari CPO blending tetap outspec.

Pada percobaan yang telah dilakukan, kadar ALB pada CPO fresh yang

outspec maksimal adalah 5,5%. Sehingga berdasarkan data tersebut, dibuatlah

perbandingan rasio CPO fresh dan CPO outspec yang paling maksimal adalah rasio

30:70.

Dari data hasil analisa diatas, terlihat bahwa kadar ALB CPO blending secara

teoritis diperoleh 4,51% dan secara analisa diperoleh kadar ALB yang mengalami

sedikit kenaikan yaitu 4,58%. Adanya perbedaan pada hasil akhir ALB secara analisa

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Pada proses pemblendingan/pencampuran, perbandingan CPO outspec yang

digunakan lebih banyak daripada CPO fresh. Sehingga pada saat pencampuran,

ALB CPO outspec cenderung lebih mendominasi ALB CPO fresh dan

menyebabkan ALB analisa sedikit lebih besar daripada ALB teoritis.

2. Ketika melakukan pencampuran, harus dilakukan pada suhu 50°C di atas

hotplate dan diaduk agar CPO blending tersebut homogen. Kesalahan pada

proses pengadukan serta pengaturan suhu dapat menyebabkan kadar ALB CPO

blending yang dihasilkan akan lebih besar karena CPO blending tersebut tidak

homogen.

Jika suhu yang digunakan lebih besar dari 50°C, struktur CPO akan rusak.

Sedangkan jika lebih kecil, CPO fresh dan CPO outspec tidak akan homogen

dan justru mengarah pada hasil CPO blending yang tetap outspec.

3. Adanya human error berupa kesalahan ketika menganalisa kadar ALB CPO

Disamping beberapa faktor diatas, CPO outspec (ALB = 5,12%) yang sudah

melewati batas standar mutu tersebut dapat diturunkan kadar asam lemak bebasnya

dengan proses blendingan sehingga diperoleh CPO blending dengan standar mutu

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada proses blending, kadar asam lemak bebas (ALB) CPO outspec yang

digunakan adalah 5,12% dan kadar ALB CPO fresh yang digunakan adalah 3,08%.

Setelah dilakukan proses blending, maka diperoleh kadar ALB yang telah memenuhi

standar mutu minyak kelapa sawit, yaitu 4,58%.

5.2 Saran

1. Sebaiknya diperhatikan cara pengadukan CPO blending serta dijaga agar

DAFTAR PUSTAKA

Aji, S. 2010. “Pengaruh jam kedatangan buah terhadap kinerja PKS karang dapo”.

Jurnal Penelitian STIPAP 1(2): hal. 11.

Fauzi, Y. 2008. Kelapa Sawit Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Limbah Analis Usaha dan Pemasaran. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Gaman, M. 1981. Pengantar Ilmu Pangan, Nutrisi dan Mikrobiologi. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ketaren, S. 2008. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mangoensoekarjo, S. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pahan, I. 2006. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Cetakan Kedua. Jakarta: Penebar Swadaya.

Seto, S. 2001. Pangan dan Gizi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Siahaan, D. 2008. “Karakteristik CPO di indonesia”. Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit 16(1): hal. 30-32.

Tim Penulis, P.S. 2000. Kelapa Sawit Usaha Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran. Jakarta: Penebar Swadaya.

Winarno, F.G. 1995. Kimia Pangan dan Gizi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN A. ANGKA KERJA PENGOLAHAN MUTU MINYAK SAWIT DAN KERNEL SAWIT

No Uraian Satuan Norma

I LOSIS MINYAK : 1. Katekoppen (USB)

2. Kadar buah dalam janjangan kosong (USF) 3. Kadar minyak ZB air rebusan

4. Kadar minyak ZB janjangan kosong 5. Kadar minyak ZB dalam ampas press 6. Kadar minyak ZB dalam biji press

7. Kadar minyak ZB dalam air buangan decanter/ sludge separator.

MT. 3000 MT. 6000 MT. 8000

8. Kadar minyak ZB dalam solid Ex. Decanter

9. Kadar minyak ZB buangan fat fit

Total lossis minyak terhadap TBS :

% % % % % % % % % % % % % Max. 2 Max. 2 Max. 0,70 1,5 – 1,8 3,0 – 3,7 Max. 0,80 Max. 1,00

- - - 3,0 – 3,5

Max. 0,70

Max. 1,65

II LOSIS INTI :

1. Kadar inti pada tandan kosong 2. Kadar inti pada fibre cyclone 3. Kadar inti pada LTDS I/II

4. Kadar inti pada h. cyclone/ clay bath 5. Kadar inti pada wet sheel

Total lossis inti terhadap TBS :

% % % % % %

0,5 – 1,20 Max. 1,20 Max. 2,00 Max. 4,00 Max. 4,00

Max. 0,50

III PENILIKAN PABRIK A. RIPPLE MILL

1. Biji utuh 2. Biji pecah

3. Effisiensi Ripple Mill 4. Kadar kotoran wet kernel 5. Kadar kotoran dry kernel

B. KOMPOSISI CRUDE OIL

1. Kadar minyak 2. Kadar air 3. Kadar NOS

LAMPIRAN B. NORMA PABRIK KELAPA SAWIT

No Parameter Mutu Produksi

PKS Eksport

1 Asam lemak bebas (ALB) 3,50 5

2 Kadar air 0,15 0,15

3 Kadar kotoran 0,02 0,02

4 Nilai peroksida (peroxide value) 5,00 *

5 Nilai anisidin (aniside value) 6,00 *

6 Kandungan besi (iron content) 3,50 *

7 Kandungan tembaga (copper content)

0,05 *

8 DOBI 2,5 *

9 Bilangan iod 5,1 *

10 Titik cair 39 – 41 *