PENGARUH

PERTUMBUHA

PERSEMAIAN

DEPARTEMEN

INSTITUT PERTA

PENGARUH INTENSITAS NAUNGAN TERHADAP

PERTUMBUHAN BIBIT SAGU (Metroxylon

spp

PERSEMAIAN DENGAN SISTEM PERSEMAIAN RA

HESTI YULIANINGRUM

A24080110

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

NAUNGAN TERHADAP

spp.) DI

SEMAIAN RAKIT

Hesti Yulianingrum1, Sofyan Zaman2dan M.H.Bintoro2 1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB 2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB

Abstract

Sago seedling growth is influenced by environmental factors.

Environmental factors that influence include sunlight, humidity, air temperature,

and wind speed. Sunlight is a major effect on the growth of each organ. Sunlight

affecting the continuity of the process of photosynthesis. The process of

photosynthesis increases during the day and then fell in the afternoon. The

increase in light intensity will increase leaf temperature, evaporation to take

place more quickly. Excessive evaporation can be harmful to plants. Providing

shade is one way to reduce the light intensity.

Experiments on the provision of shade in the nursery rafts aiming to

determine the effect of the intensity of shading on the growth of sago seeds that

can be a solution if necessary or provide shade in nursery activities. Experiments

used Complete Randomized Block Design (RKLT). The treatment is divided into 4

standard, namely P1 = 0% shade, P2 = 25% shade, shade P3 = P4 = 50% and

75% shade. The treatment was repeated 6 times.

Shade treatment just take affects only the high shade seedlings at 2 leaf

length of the MSA and 1 in 10 MSA. The shade does not give effect to the number

of leaves, leaf length and width of the clipping, the width of the leaf and the

number and length of primary roots. Microclimate measurement results did not

differ between treatments. Seedbed used shade is not required of the rainy

season. The root of breath has a positive correlation to the percentage of living

RINGKASAN

HESTI YULIANINGRUM. Pengaruh Intensitas Naungan terhadap

Pertumbuhan Bibit Sagu (Metroxylon spp.) di Persemaian dengan Sistem Persemaian Rakit. (Di bawah bimbingan SOFYAN ZAMAN dan M. H.

BINTORO DJOEFRIE)

Pertumbuhan anakan sagu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh meliputi sinar matahari, kelembaban, suhu udara, dan kecepatan angin. Sinar matahari berpengaruh besar terhadap pertumbuhan setiap organ. Sinar matahari berpengaruh juga terhadap kelangsungan proses foto-sintesis. Proses fotosintesis meningkat pada siang hari dan kemudian turun pada sore hari. Peningkatan intensitas cahaya akan menaikkan suhu daun sehingga penguapan akan tejadi lebih cepat. Penguapan yang berlebihan dapat merugikan bagi tanaman. Pemberian naungan merupakan salah satu cara untuk mengurangi intensitas cahaya.

Percobaan pemberian naungan pada persemaian di rakit bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas naungan terhadap pertumbuhan bibit sagu sehing-ga dapat menjadi solusi naunsehing-gan diperlukan atau tidak dalam kegiatan persemai-an. Percobaan mengunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT). Perlakuan dibagi menjadi 4 taraf yaitu P1 = naungan 0 %, P2 = naungan 25 %, P3 = naungan 50 % dan P4 = naungan 75 %. Perlakuan diulang sebanyak 6 kali.

PENGARUH INTENSITAS NAUNGAN TERHADAP

PERTUMBUHAN BIBIT SAGU (Metroxylon spp.) DI

PERSEMAIAN DENGAN SISTEM PERSEMAIAN RAKIT

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Hesti Yulianingrum

A24080110

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

Judul

:

PENGARUH INTENSITAS NAUNGAN TERHADAP

PERTUMBUHAN BIBIT SAGU (Metroxylon

spp.) DI

PERSEMAIAN DENGAN SISTEM PERSEMAIAN

RAKIT

Nama

: HESTI YULIANINGRUM

NIM

: A24080110

Menyetujui,

Pembimbing 1

Ir. Sofyan Zaman, MP

NIP. 19680711 199403 1 001

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. H. M. H. Bintoro Djoefrie, M.Agr

NIP. 19480801 197403 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah pada tanggal 13 Juli 1990. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suyoto dan Ibu Sri Bowo.

Tahun 2002 penulis lulus dari SD 2 Panjang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP 3 KUDUS lulus pada tahun 2005. Tahun 2005 penulis masuk di SMA 1 BAE Kudus dan lulus pada tahun 2008.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Pe-ngaruh Intensitas Naungan terhadap Pertumbuhan Bibit Sagu (Metroxylon

spp.) di Persemaian dengan Sistem Persemaian Rakit sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ir. Sofyan Zaman, MP dan Prof. Dr. Ir. H. M. H. Bintoro Djoefrie, M.Agr selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Desta Wirnas, SP, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam pernyempurnaan skripsi ini.

3. Ayahanda Suyoto, Ibunda Sri Bowo, Kakak Fitriana Sari dan Noor Effendi, Nenek Suriyah dan Keponakan Kevin, serta segenap keluarga yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat.

4. Kepada tim Reserch and Development (R n D) PT National Sagu Prima yang memberikan saran dan bantuan selama kegiatan penelitian berlangsung.

5. Seluruh keluarga besar PT Sampoerna Agro dan PT National Sagu Prima dan Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri IPB atas bantuan yang telah diberikan selama kegiatan penelitian berlangsung.

6. Ika, Alma, Rahmat, Fendri dan Iqbal atas kerjasama dan bantuan selama kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi.

7. Sahabat kostan (Wulan, Fya, Dinda, Ratih, Jay, Mbak Julia, Kak Ulfa, Kak Wiwik serta kak Uchi), Sahabat Ulya, Tri, Nina, Sindra serta semua teman AGH 45 yang telah memberikan dukungan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi yang memerlukan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Botani Sagu ... 4

Syarat Tumbuh Sagu ... 5

Persemaian Sagu ... 6

Pengaruh Naungan ... 8

BAHAN DAN METODE ... 11

Waktu dan Tempat ... 11

Bahan dan Alat ... 11

Metode ... 11

Pelaksanaan ... 12

Pengamatan ... 13

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 15

Kondisi Umum ... 15

Hasil ... 17

Iklim Mikro ... 18

Presentase Hidup Bibit ... 19

Tinggi Bibit ... 20

Jumlah Daun ... 21

Panjang Anak Daun Pangkasan ... 22

Lebar Anak Daun Pangkasan ... 23

Panjang Anak Daun Baru ... 24

Lebar Anak Daun Baru ... 25

Panjang Akar Primer ... 27

Jumlah Akar Primer ... 28

Akar Nafas ... 29

Pembahasan ... 30

KESIMPULAN DAN SARAN ... 39

Kesimpulan ... 39

Saran ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1 Perlakuan Bibit Sagu Sebelum Ditanam pada Beberapa

Kelompok Masyarakat di Papua ... 7

2 Rekapitulasi hasil analisis ragam pengaruh intensitas naungan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit. ... 17

3 Data iklim mikro pada berbagai intensita naungan ... 18

4 Rata-rata presentase hidup bibit selama persemaian ... 19

5 Rata-rata pertambahan tinggi bibit ... 20

6 Rata-rata pertumbuhan jumlah daun ... 21

7 Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun pangkasan ... 22

8 Rata-rata pertumbuhan lebar anak daun pangkasan ... 23

9 Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun ke 1 ... 24

10 Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun ke 2 ... 25

11 Rata-rata pertumbuhan lebar anak daun ke 1 ... 26

12 Rata rata pertumbuhan lebar anak daun ke 2 ... 26

13 Rata-rata panjang akar primer ... 28

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1 Bahan-bahan yang Digunakan ... 12

2 Tahapan Persemaian Bibit ... 13

3 Akar Nafas yang Muncul ... 14

4 Kondisi Pertumbuhan Bibit selama Persemaian ... 15

5 Kerusakan akibat serangan Belalang ... 16

6 Presentase Hidup Bibit setiap Minggu ... 19

7 Tinggi Bibit Setiap Minggu ... 20

8 Pertumbuhan Jumlah Daun ... 21

9 Pertumbuhan Panjang Anak Daun Pangkasan ... 22

10 Pertumbuhan Lebar Anak Daun Pangkasan ... 23

11 Pertumbuhan panjang anak daun ke 1 ... 24

12 Pertumbuhan Panjang Anak Daun ke 2 ... 25

13 Pertumbuhan Lebar Anak Daun ke 1 ... 26

14 Pertumbuhan Lebar Anak Daun ke 2 ... 27

15 Panjang Akar Primer pada 13 MSP ... 27

16 Korelasi Antara Panjang Akar dengan Pertambahan Tinggi Bibit ... 28

17 Jumlah Akar Primer pada 13 MSP ... 29

18 Akar Nafas : a. Akar Nafas Sebelum Akar Primer Muncul, b. Akar Nafas Setelah Akar Primer Muncul... 29

19 Korelasi Antara Akar Nafas dengan Presentase Hidup Bibit ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1 Layout Percobaan ... 44

2 Data Curah Hujan Tahun 2011 PT. National Sago Prima .. 45

3 Pengaruh Naungan terhadap Presentase Hidup Bibit setelah di Transformasi ... 45

4 Analisis Sidik Ragam Presentase Hidup Bibit ... 46

5 Analisis Sidik Ragam Tinggi Bibit ... 47

6 Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun ... 48

7 Analisis Sidik Ragam Panjang Anak Daun Pangkasan ... 49

8 Analisis Sidik Ragam Lebar Anak Daun Pangkasan ... 50

9 Analisis Sidik Ragam Panjang Anak Daun ke 1 ... 51

10 Analisis Sidik Ragam Panjang Anak Daun ke 2 ... 51

11 Analisis Sidik Ragam Lebar Anak Daun ke 1 ... 52

12 Analisis Sidik Ragam Lebar Anak Daun ke 2 ... 52

13 Analisis Sidik Ragam Panjang Akar ... 53

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sagu (Metroxylon spp.) merupakan salah satu jenis tanaman penghasil karbohidrat. Sagu termasuk dalam famili Palmae. Pati sagu yang mengandung karbohidrat berasal dari batang sagu. Di Indonesia, sagu merupakan salah satu jenis makanan pokok selain nasi. Pemanfaatan sagu sebagai penghasil karbohidrat dapat dijumpai di daerah pantai Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Pulau Nias (Prosea, 1994).

Areal sagu di Indonesia diperkirakan terbesar di dunia yaitu sekitar 1,2 juta ha dan 90 % dari areal sagu di Indonesia tumbuh di Propinsi Papua dan Maluku (Flach, 1997). Bintoro (2008) menyatakan propinsi lain yang memiliki sagu yang agak luas yaitu Maluku, Maluku Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.

Tanaman sagu memiliki banyak manfaat. Selain sebagai sumber karbo-hidrat, tanaman sagu juga dapat digunakan sebagai bahan industri pangan, pakan dan bahan energi (alkohol). Bagian-bagian tanaman sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tangan, sebagai atap rumah, kayu bakar. Bintoro (2008) menambahkan tanaman sagu juga dapat berperan sebagai pengaman lingkungan karena dapat mengabsorbsi emisi gas CO2 yang diemisikan dari lahan rawa dan gambut ke udara. Pati sagu juga dapat digunakan untuk pembuatan plastik ramah lingkungan (biodegradable plastic) dan pembuatan bahan bakar terbaharukan (etanol) (Bintoro et al., 2010).

Tanaman sagu memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai alternatif bahan makanan pokok saat ini. Potensi produksi sagu di Indonesia dapat mencapai 5 juta ton pati kering per tahun, dengan produktivitas pati mencapai 25 ton pati kering/ha/tahun. Potensi produksi yang besar dapat dicapai dengan pe-ngelolaan tanaman sagu dengan baik (BPBPI, 2007). Berdasarkan potensi pro-duksi sagu yang tinggi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat penduduk Indonesia.

dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif lebih banyak digunakan karena lebih mudah mendapatkan calon bibit serta bibit me-miliki pertumbuhan yang sama dengan induknya.

Teknik persemaian bibit sagu dapat dilakukan dengan rakit, polibag dan kolam. Teknik persemaian yang digunakan berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit selama di persemaian. Menurut Wibisono (2011) persemaian menggunakan rakit memiliki tingkat kematian paling rendah dibandingkan pada persemaian de-ngan kolam dan polibag. Kondisi bibit yang lembab dan tersedia cukup air yang banyak diduga dapat meningkatkan kemampuan bibit untuk hidup. Selain itu, per-semaian rakit memiliki keunggulan lainnya yaitu dapat terhindar dari serangan ha-ma serta ketersediaan air yang cukup.

Pertumbuhan anakan sagu yang baik berpengaruh terhadap hasil bibit yang akan ditanam. Pertumbuhan anakan sagu di persemaian dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, serangan hama dan kondisi bibit. Kondisi bibit menjadi faktor utama dalam mempengaruhi daya hidup bibit. Bibit sagu yang sehat, cukup tua, banir cukup besar dan dari induk yang baik menjadi faktor bibit dengan daya hidup tinggi (Maulana, 2011).

Pertumbuhan anakan sagu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor ling-kungan yang berpengaruh meliputi sinar matahari, kelembaban, suhu udara, dan kecepatan angin. Sinar matahari berpengaruh besar terhadap pertumbuhan setiap organ. Sinar matahari berpengaruh juga terhadap kelangsungan proses foto-sintesis. Proses fotosintesis meningkat pada siang hari dan kemudian turun pada sore hari. Peningkatan intensitas cahaya akan menaikkan suhu daun sehingga penguapan akan tejadi lebih cepat. Penguapan yang berlebihan dapat merugikan bagi tanaman. Pemberian naungan merupakan salah satu cara untuk mengurangi intensitas cahaya. Persemaian sagu menggunakan naungan bertujuan untuk me-ngurangi penguapan yang berlebihan.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh naungan terhadap pertumbuhan bibit sagu. Mendapatkan intensitas naungan yang terbaik untuk pertumbuhan bibit sagu selama persemaian.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Sagu

Sagu (Metroxylon spp.) merupakan tumbuhan Palmae. Sagu termasuk tanaman monokotil. Sagu dari genus Metroxylon, secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman sagu yang berbunga atau berbuah dua kali (

Pleo-nanthic) dengan kandungan pati rendah dan tanaman sagu yang berbunga atau

berbuah sekali (Hepaxanthic) yang mempunyai nilai ekonomis penting, karena kandungan patinya lebih banyak (Bintoro et al., 2010). Selain pengelompokan berdasarkan bunga, Bintoro (2008) juga mengelompokkan sagu berdasarkan ada tidaknya duri. Sagu berduri terdiri atas sagu Tuni ( M. rumphii Mart), sagu Ihur

(M. sylvestre Mart), sagu Makanaru (M. longispinum Mart) dan sagu Duri Rotan

(M. microcanthumMart) serta jenis sagu yang tidak berduri yaitu sagu Molat (M.

sagu Rottb). Notohadiprawiro dan Louhenapessy (1993) menambahkan dengan pembagian sagu berasal dari bagian daerah. Bagian daerah barat Nusantara sagu lebih umum ditemukan M. sagu Rottb, sedangkan di bagian timur lebih banyak ditemukan M. rumphiiMart.

Sagu merupakan tumbuhan yang tumbuh secara liar. Jenis sagu yang di-budidayakan terdiri atas Metroxylon sp dan Arenga sp. Balitka telah meng-identifikasi sebanyak 37 aksesi sagu Metroxylon sp, yang berasal dari beberapa daerah potensi sagu di Indonesia yakni, daerah Papua 30 aksesi, Sulawesi Teng-gara 3 aksesi, Maluku 4 aksesi dan 1 jenis aksesi dari jenis Arenga microcarpa di Sulawesi Utara (Suryana, 2007).

anak daun. Beberapa anak daun panjangnya dapat mencapai 150 cm dengan lebar 10 cm.

Sagu merupakan tanaman tahunan. Penanaman sagu dilakukan sekali, te-tapi akan berproduksi secara berkelanjutan. Sagu dapat dipanen saat berumur 8 ta-hun (BPBPI, 2007). Suryana (2007) menambahkan bahwa tanaman sagu dalam pertumbuhan tanaman pokok akan tumbuh tunas sebagai tanaman pengganti.

Sagu dipanen pada batangnya yang akan menghasilkan pati sagu. Pati sagu berpotensi sebagai bahan pangan alternatif karena mengandung pati yang tinggi. Batang sagu ditebang saat menjelang berbunga, saat kandungan patinya tinggi. Pati sagu mengandung amilosa 27 % dan amilopektin 73 %. Kandungan kalori, protein, dan lemak pada sagu setara dengan tepung lainnya (BPBPI, 2007).

Syarat Tumbuh Sagu

Tanaman sagu merupakan tanaman asli Indonesia. Sagu diperkirakan berasal dari Maluku dan Papua. Sagu dapat tumbuh baik di daerah Filipina ba-gian Selatan (Utara) sampai Pulau Rote (Selatan) atau 100 LU - 100 LS dan di Kepulauan Pasifik (Barat) sampai India (Timur). Di kawasan tersebut hutan sagu ditemukan pada lahan-lahan dataran rendah sampai ketinggian 1000 m di atas per-mukaan laut (dpl), di sepanjang tepi sungai, di tepi danau ataupun di rawa-rawa dangkal (Bintoro, 2000). Bintoro (2008) menambahkan bahwa tanaman sagu dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian sampai 400 m dpl, lebih dari 400 m dpl pertumbuhannya lambat dan kadar patinya rendah. Ketinggian di atas 600 mdpl, tinggi tanaman sagu sekitar 6 m. Tegakan sagu secara alamiah ditemukan sampai 1000 mdpl.

jumlah pohon masak tebang per hektar sedikit. Pertumbuhan dan produksi cukup baik pada lahan dengan penggenangan berkala atau tidak tergenang (Notohadi-prawiro dan Louhenapessy, 1993). Sagu tumbuh baik pada lahan marjinal seperti gambut, rawa, payau atau lahan tergenang .(BPBPI, 2007).

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sagu. Faktor lingkungan yang berpengaruh antara lain curah hujan, suhu, dan kelembaban nisbi. Flach (1983) menyatakan suhu untuk pertumbuhan sagu berkisar 24-30 0C. dengan kelembaban minimal 60 % dan kelembaban optimum 90 %, intensitas cahaya minimum 900 J/cm2/ hari sampai sinar matahari penuh dan curah hujan berkisar dari 2000-4000 mm.

Persemaian Sagu

Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam di lapangan. Tujuan dari persemaian adalah memberi kondisi bibit sesuai keadaan di lapang. Proses adaptasi agar bibit dapat tumbuh dengan baik di persemaian.

Faktor yang mendukung kegiatan persemaian agar dapat berhasil yaitu bahan tanam, air, media tumbuh, dan pupuk. Bahan tanam merupakan faktor yang paling penting yang perlu diperhatikan. Pemilihan bahan tanam yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit. Syarat bahan tanam yang baik bagi suatu komoditas berbeda-beda tergantung dari komoditasnya.

Tanaman sagu dapat langsung ditanam di lapang atau disemai terlebih dahulu. Persemaian dilakukan agar bibit sagu dapat tumbuh adaptif di lapang. Persemaian sagu dapat menggunakan benih atau anakan sagu. Persemaian dilakukan hanya dalam satu tahap saja, berbeda dengan anggota palmae lainnya seperti kelapa sawit yang memerlukan dua kali persemaian.

biasanya disebut bibit. Menurut Bintoro et al., (2010), kriteria bibir yang sehat dan berkualitas adalah pohon induk pada rumpun yang bibitnya akan diambil telah mencapai usia dewasa atau telah dipanen, bibit masih segar ditandai dengan pelepah yang masih hijau, bibit mudah bergerak jika digoyang-goyangkan, bibit tersebut tidak menempel pada tanaman induk, bobot bibit antara 1,5 kg sampai dengan 5 kg, kondisi bibit sehat, memiliki akar yang banyak, tempat penyimpanan bahan makanan (banir) berwarna merah muda dan keras, dan diutamakan me-miliki perakaran berbentuk “L” karena meme-miliki cadangan makanan yang lebih baik dibandingkan bibit dengan bentuk banir yang lainnya.

Masyarakat Papua dalam melakukan pemilihan bibit berdasarkan kriteria tertentu menurut asal pengambilan dan tinggi tanaman. Bibit biasanya diambil dari tunas yang berasal dari pangkal batang (bukan dari tunas akar), tunas dari po-hon yang siap dipanen dan tunas yang letaknya di atas permukaan tanah. Masyarakat Papua juga menggunakan perlakuan khusus terhadap bibit yang di-tanam. Perlakuan yang diberikan berbeda-beda antar kelompok masyarakat (Tabel 1) (Kanro et al., 2003).

Tabel 1. Perlakuan bibit sagu sebelum ditanam pada beberapa kelompok masyarakat di Papua.

Perlakuan Kelompok Masyarakat

Teminabuan Inanwatan Wandamen

Penutupan luka Ditutup dengan lumpur dan lumut

Tidak dilakukan penutupan luka

Ditutup dengan lumpur dan lumut Akar serbibit Dipotong sebagian Tidak dipotong Dipotong sebagian

Daun Dikurangi hingga 1-2 helai Dikurangi hingga 1-3 helai Dikurangi hingga 1-3 helai Perendaman Diremdam di sungai selama 1-4

minggu

Tidak dilakukan perendaman

Direndam di sungai selama 2-4

minggu Sumber : Tokede dan Fere (1997).

presentase bibit yang tumbuh lebih dari 80 %. Menurut Papilaya (2009) anakan sagu dapat direndam secara langsung dalam air atau sungai kecil atau kolam yang mengalir. Bintoro et al., (2010) menambahkan bahwa bibit sebelum disemai ter-lebih dahulu direndam pada larutan fungisida biasanya digunakan Manzate 200, Dithane M-45 dengan konsentrasi 2 g/l selama 1-2 menit, kemudian bibit di-keringanginkan. Tujuan perendaman bibit untuk mematikan hama dan penyakit yang mungkin terbawa.

Menurut Listio (2007), bibit yang disemai pada musim hujan akan me-miliki daya hidup yang lebih baik dibandingkan bibit yang disemai pada musim kemarau, karena bibit yang ditanam pada musim kemarau rawan kekeringan dan mengeras sehingga sukar tumbuh.

Persemaian bibit sagu selama 3 bulan. Bibit sagu setelah berumur 3 bulan akan memiliki jumlah daun 2-3 helai dan perakaran yang baik sehingga bibit siap ditanam ke lapangan (Bintoro et al., 2010). Persemaian yang terlalu lama akan menyebabkan bibit menjadi besar (akar banyak, daun berkisar 4-6 daun) (Bintoro

et al., 2007).

Pengaruh Naungan

Cahaya adalah faktor lingkungan yang diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya yang digunakan adalah ca-haya tampak. Caca-haya tampak merupakan sumber energi yang digunakan tumbuh-an untuk melakuktumbuh-an fotosintesis, dtumbuh-an bagitumbuh-an spektrum energi radiasi. Spektrum cahaya merah lebih efisien, lalu disusul cahaya biru, sedangkan spektrum cahaya hijau paling tidak efisien dalam penyerapan cahaya oleh daun (Gardner et al., 1991).

menyatakan naungan dapat mengurangi enzim fotosintetik yang berfungsi sebagai katalisator dalam fiksasi CO2dan menurunkkan titik kompensasi.

Banyak spesies memerlukan naungan pada awal pertumbuhannya, walau-pun dengan bertambahnya umur naungan dapat dikurangi secara bertahap. Bebe-rapa spesies yang berbeda mungkin tidak memerlukan naungan dan yang lain mungkin memerlukan naungan mulai awal pertumbuhannya. Pengaturan naungan sangat penting untuk menghasilkan semai yang berkualitas. Naungan berhubung-an erat dengberhubung-an suhu dberhubung-an evaporasi. Pemberiberhubung-an naungberhubung-an dapat menurunkberhubung-an eva-porasi (Suhardi, 1995).

Naungan akan mempengaruhi iklim mikro di sekitar bibit. Iklim mikro yang sangat berpengaruh yaitu kelembaban udara, suhu udara dan cahaya mata-hari. Kelembaban udara mempengaruhi laju transpirasi. Peningkatan kelembaban udara di sekitar daun mengakibatkan penurunan tekanan uap di antara daun dan udara di sekitar sehingga mengakibatkan penurunan laju transpirasi. Suhu udara di sekitar tanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman terutama asimilasi dan respirasi. Bila suhu udara meningkat maka fotosintesis naik sampai optimum dan kemudian turun sampai maksimum. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap organ keseluruhan tubuh tumbuhan secara langsung. Kelembaban udara akan berubah dengan perubahan energi panas matahari dan suhu udara dapat mengakibatkan bibit mengering terlebih apabila disertai dengan angin. Angin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh ter-hadap evaporasi (Sudaryono, 2004).

Radiasi cahaya yang tinggi akan menyebabkan fotosintesis terjadi dalam kondisi yang tinggi sehingga menghasilkan asimilat yang tinggi. Radiasi matahari yang tinggi diikuti pula dengan suhu udara yang tinggi. Suhu udara yang tinggi dapat menyebabkan respirasi terjadi dengan laju yang tinggi. Respirasi terjadi dengan merombak hasil asimilat. Asimilat yang digunakan untuk respirasi tinggi menyebabkan asimilat yang ditransportasikan ke bagian tanaman rendah, sehing-ga pertumbuhan tanaman menjadi rendah. Naunsehing-gan dapat mempensehing-garuhi per-tumbuhan tinggi dan diameter batang. Hani (2009) menambahkan pada bibit

Khaya antotheca naungan 40 % memberikan pengaruh pertumbuhan tinggi dan

Asimilat yang digunakan untuk pertumbuhan yang kurang perlu diatasi agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Pengurangan laju respirasi dapat mengurangi jumlah asimilat yang digunakan. Respirasi dapat dikurangi dengan mengurangi suhu dan meningkatkan kelembaban udara di sekitar tanaman. Pe-ngurangan suhu dapat dilakukan dengan pemberian naungan sehingga asimilat dapat disimpan dalam jumlah yang besar. Gardner et al (1991) menyatakan ta-naman dalam kondisi ternaungi akan mengurangi kecepatan respirasi untuk menu-runkan kompensasi, peningkatan luas daun guna memperoleh permukaan yang lebih besar untuk melakukan absorbsi cahaya dan peningkatan kecepatan fotosin-tesis pada setiap unit energi cahaya .

Peningkatan luas daun merupakan kemampuan tanaman dalam mengatasi cekaman naungan. Peningkatan luas daun adalah upaya tanaman dalam meng-efisienkan penangkapan energi cahaya untuk fotosintesis secara normal pada kon-disi intensitas cahaya rendah (Djukri dan Purwoko, 2003).

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan percobaan dilaksanakan di Kebun sagu PT. National Sagu Prima, Selat Panjang, Propinsi Riau. Percobaan dilaksanakan selama 5 bulan mulai bulan Februari sampai Juni 2012.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit sagu yang mempunyai bobot 1.2-4 kg, berbentuk “L” dan Tapal Kuda, fungisida dengan bahan aktif Mancozeb 80 % konsentrasi 2 g/l, Insektisida dengan bahan aktif Fipronil 2ml/l, rakit dengan ukuran 2,5 m x 1 m dan paranet. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya, Thermo-Hidrometer Corona untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, meteran, parang, palu untuk pembuatan kerangka naungan.

Metode

Percobaan menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor yaitu naungan. Naungan yang digunakan yaitu paranet. Naungan ter-diri atas 4 taraf perlakuan yaitu kontrol, 25 %, 50 % dan 75 %. Setiap perlakuan diulang 6 kali sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan ter-diri atas satu rakit yang dapat memuat 74-100 bibit dan diambil 40 bibit sebagai bibit contoh. Total bibit yang digunakan sebanyak 2062 bibit, dengan jumlah bibit yang diamati 960 bibit.

Model percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Yij= µ +τi+βj+ εij

Keterangan :

Yij= Nilai pengamatan dari perlakuan naungan ke-i, ulangan ke-j.

τi = Pengaruh naungan ke-i

βj = Pengaruh kelompok ke-j

εij = Pengaruh galat percobaan perlakuan naungan ke-i, ulangan ke-j.

(Gomez dan Gomez., 1995).

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam. Jika hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata, maka akan dilakukan pengujian lanjutan menggunakan uji lanjut DMRT pada taraf 5 %. Pengujian dilakukan dengan asumsi pengaruh perlakuan dan pengaruh lingkungan bersifat aditif, galat per-cobaan memiliki ragam yang homogen, galat perper-cobaan saling bebas, dan galat menyebar normal.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu : 1. Persiapan Bahan dan Alat.

Gambar 1. Bahan-bahan yang Digunakan, a : bibit, b : rakit, c : paranet.

Berdasarkan Gambar 1 bibit sagu yang digunakan memiliki kriteria bebas dari hama dan penyakit, tempat penyimpanan cadangan makanan (banir) berwarna merah muda, berbentuk L dan Tapal kuda, dan memiliki bobot berkisar 1,2-4 kg. Rakit dibuat dari pelepah daun sagu yang sudah dibuang daunnya. Bahan lain yang disiapkan yaitu fungi-sida Mancozeb 80 % untuk mencegah bibit terserang penyakit, serta paranet yang digunakan sebagai naungan. Naungan yang diberikan kontrol (0 %), 25 %, 50 % dan 75 % yang di pasang pada tiang di sekitar rakit.

2. Persemaian

Gambar 2. Tahapan Persemaian Bibit, a : Pemangkasan Bibit, b : Perendaman Bibit dengan Larutan Fungisida, c: Penyusunan Bibit di Rakit.

Berdasarkan Gambar 2 bibit ditata sedemikian rupa di dalam rakit. Bibit yang akan disemai ter-lebih dahulu dipangkas daunnya dengan ketinggian 20-30 cm dari banir. Tujuan-nya agar evaporasi dapat ditekan dan mempercepat pemunculan tunas. Perendam-an menggunakan fungisida dengan konsentrasi 2 g/l selama 5-20 menit sebelum dimasukkan ke dalam rakit. Naungan di pasang pada tiang sebelah kanan dan kiri rakit untuk setiap perlakuan. Rakit yang sudah berisi bibit di turunkan ke kanal dan diberi tali untuk diikat dengan tiang paranet agar rakit tidak terbawa arus. Penyemaian dilakukan tidak di kanal utama.

3. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan meliputi memperbaiki letak bibit yang jatuh atau berubah posisi, membenarkan posisi rakit jika berubah, serta membersihkan ranting yang tersangkut pada rakit.

Pengamatan

Percobaan dilakukan selama 3 bulan dengan pengamatan setiap dua ming-gu sekali. Pengamatan pertama dimulai 2 mingming-gu setelah penyemaian (MSP). Peubah yang diamati yaitu :

1. Jumlah bibit hidup, dengan dihitung jumlah bibit yang hidup dari total bibit yang digunakan.

2. Tinggi bibit, diukur mulai dari banir sampai ujung daun teratas. 3. Jumlah daun, dihitung jumlah daun total yang sudah mekar.

4. Panjang anak daun, diukur dari pangkal daun hingga ujung daun pada daun teratas yang sudah mekar

5. Lebar anak daun, diukur pada daun yang juga digunakan untuk meng-hitung panjang daun.

6. Panjang akar, diukur berdasarkan panjang akar primer terpanjang yang tumbuh pada bibit.

7. Jumlah akar, diukur berdasarkan jumlah akar primer yang tumbuh.

8. Intersitas cahaya, pengukuran dilakukan di dalam dan luar naungan meng-gunakan Luxmeter. Data tersebut dimeng-gunakan untuk menghitung presentasi naungan efektif dengan rumus:

Presentase naungan = (1- ) %,

keterangan : I = intensitas cahaya di dalam naungan D = intensitas cahaya di luar naungan

9. Suhu dan kelembaban udara, dilakukan dengan mengukur suhu dan kelembaban di dalam naungan dan di luar naungan.

10. Umur muncul akar nafas, dengan mengamati waktu munculnya akar nafas (Gambar 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Bibit sagu selama persemaian menunjukkan pertumbuhan yang baik. Persemaian dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari sampai akhir Mei. Intensitas curah hujan pada bulan tersebut tinggi berkisar 78.4 mm – 289.5 mm. Suhu rata-rata pada pagi hari 28.6 0C, siang hari 32.9 0C dan pada sore hari 31.4 0

C, serta kelembaban rata-rata pada pagi hari 76.4 %, pada siang hari 55.7 % dan pada sore hari 63.7 %.

Pertumbuhan bibit melambat pada awal persemaian, namun kemudian meningkat pada saat bibit muncul daun. Kondisi pertumbuhan bibit yang me-lambat disebabkan bibit mengalami pengadaptasian terhadap lingkungan per-semaian. Kondisi adaptasi awal bibit di persemaian mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap presentase hidup bibit di persemaian. Kondisi pertumbuhan bibit dapat di lihat pada Gambar 4.

Gambar 4 : Kondisi Pertumbuhan Bibit selama Persemaian. Umur 3 bulan

Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan memperbaiki letak posisi bi-bit yang berubah, membersihkan lumut, memasang kayu penyangga pada rakit agar tidak tenggelam serta perlindungan dari hama. Kegiatan pemasangan kayu penyangga pada rakit dilakukan pada umur 1,5 bulan di persemaian. Kayu diletak-kan di bawah rakit. Tujuan pemberian penyangga agar rakit tidak tenggelam saat bibit sudah berdaun yang akan meningkatkan bobot bibit.

Hama yang menyerang dan mengganggu pertumbuhan bibit yaitu belalang

(Valanga sp.). Belalang memakan daun yang mekar sehingga banyak daun yang

rusak (Gambar 5). Kerusakan paling besar pada perlakuan naungan 75 % karena belalang lebih menyukai tempat yang teduh dibandingkan yang panas. Penyem-protan menggunakan insektisida Fipronildilakukan untuk mencegah serangan se-makin besar. Penyemprotan insektisida dilakukan pada saat tingkat serangan ter-tinggi yaitu pada umur 2 bulan. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, karena pada waktu pagi hari belalang belum memulai aktivitas sehingga lebih mem-berikan keberhasilan penyemprotan. Penyemprotan dilakukan merata untuk setiap rakit.

Pertumbuhan bibit pada akhir persemaian menunjukkan pertumbuhan yang baik, daun lebih cepat muncul, pertumbuhan tinggi bibit baik. Presentase hidup bibit berkisar 79 % - 81 %. Pertumbuhan bibit tidak seragam, karena masih terdapat beberapa bibit yang pertumbuhannya terhambat atau tidak ada per-tumbuhan dari awal persemaian. Perper-tumbuhan bibit yang kurang seragam diduga pengaruh genotip bibit.

Hasil

Pelakuan naungan hanya berpengaruh terhadap tinggi bibit pada 2 MSP. Naungan tidak memberi pengaruh terhadap jumlah daun, panjang dan lebar anak daun pangkasan, lebar anak daun 1, panjang dan lebar anak daun 2 serta jumlah dan panjang akar primer. Hasil pengukuran iklim mikro antar perlakuan tidak berbeda. Persemaian dilaksanakan pada musim penghujan, saat itu intensitas cahaya matahari rendah, sehingga diduga menjadi penyebab pengaruh naungan kurang terlihat. Rekapitulasi hasil analisis ragam dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil analisis ragam pengaruh intensitas naungan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit.

Peubah MSP P KK

Presentase Hidup Bibit

2 tn 2.874

4 tn 4.164

6 tn 4.477

8 tn 4.808

10 tn 5.323

12 tn 5.749

Tinggi bibit

0 tn 4.641

2 * 3.744

4 tn 4.672

6 tn 5.346

8 tn 6.308

10 tn 7.376

12 tn 8.891

Jumlah daun

4 tn 252.434

6 tn 78.997

8 tn 29.826

10 tn 25.655

12 tn 25.315

Panjang Anak Daun Pangkasan

4 tn 16.436

6 tn 35.327

8 tn 13.756

10 tn 16.659

12 tn 16.419

Lebar Anak Daun Pangkasan

4 tn 3.265

6 tn 9.811

8 tn 6.662

10 tn 8.889

Tabel 2. Lanjutan

Peubah MSP P KK

Panjang Anak Daun ke 1

6 tn 14.265

8 tn 30.732

10 * 41.094

12 tn 30.627

Lebar anak Daun ke 1

6 tn 2.375

8 tn 6.385

10 tn 6.252

12 tn 8.708

Panjang Anak Daun ke 2 10 tn 12.741

12 tn 35.386

Lebar Anak Daun ke 2 10 tn 1.461

12 tn 6.639

Jumlah Akar Primer 13 tn 16.744

Panjang Akar Primer 13 tn 12.548

Ket : Naungan (P), tidak berbeda nyata (tn), berbeda nyata (*), berbeda sangat nyata (**), koefisien keragaman (kk). Transformasi presentase hidup menggunakan Arcsin √x,

jumlah daun, panjang dan lebar daun pangkasan, lebar daaun ke 1, serta panjang dan lebar daun ke 2 menggunakan (√x+0,5).

Iklim Mikro

Iklim mikro merupakan kondisi lingkungan di sekitar persemaian. Peng-amatan iklim mikro dilakukan setiap 2 minggu sekali. Perlakuan naungan mem-berikan intensitas cahaya yang berbeda-beda antar perlakuan.

Tabel 3. Data iklim mikro pada berbagai intensita naungan.

Perlakuan Naungan

Suhu Air (0C)

Suhu udara (0C)

Kelembaban (%)

Intensitas Cahaya (J/cm2/hari)

Intensitas Naungan efektif (%) 0 % 29.0 32.8 66.6 1242.19 0 25 % 29.2 29.7 67.1 788.94 30.66 50 % 29.0 29.6 68.9 615.17 46.07 75 % 28.8 29.4 69.1 319.79 70.61

me-ningkatnya intensitas naungan yang diberikan. Tingkat naungan 50 % - 75 % memberikan intensitas cahaya berkisar 319.794 joule/cm2/hari - 615.173 joule-/cm2/hari (Tabel 3). Pengukuran intensitas cahaya berguna untuk melihat efek-tivitas naungan di lapangan. Pengamatan iklim mikro juga dilaksanakan pada suhu udara, suhu air dan kelembaban. Suhu air tidak berbeda antar perlakuan, nilainya berkisar 28.8 0C sampai 29.2 0C.

Presentase Hidup Bibit

Presentase hidup bibit didapat dengan mengamati jumlah bibit yang hidup mulai 2 hingga 12 MSP. Presentase hidup bibit setiap minggunya mengalami penurunan (Gambar 6). Pemberian perlakuan naungan selama persemaian tidak berpengaruh nyata terhadap presentase hidup bibit (Tabel 2). Rata-rata presentase hidup bibit pada akhir pengamatan berkisar 79.793 % sampai 81.935 % (Tabel 4).

Tabel 4. Rata-rata presentase hidup bibit selama persemaian.

Perlakuan Naungan

MSP

0 2 4 6 8 10 12

...%...

0 % 100 92.748 87.017 86.272 84.750 82.245 80.673

25 % 100 93.497 87.638 87.032 84.952 83.170 81.935

50 % 100 92.598 84.818 83.897 82.958 81.275 79.793

75 % 100 94.713 88.728 88.107 86.148 83.770 80.977

Gambar 6. Presentase Hidup Bibit setiap Minggu. 75

85 95 105

0 2 4 6 8 10 12

Tinggi Bibit

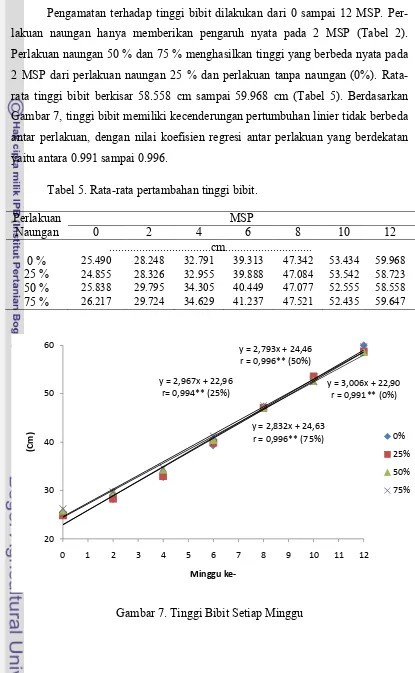

[image:31.595.102.517.105.778.2]Pengamatan terhadap tinggi bibit dilakukan dari 0 sampai 12 MSP. Per-lakuan naungan hanya memberikan pengaruh nyata pada 2 MSP (Tabel 2). Perlakuan naungan 50 % dan 75 % menghasilkan tinggi yang berbeda nyata pada 2 MSP dari perlakuan naungan 25 % dan perlakuan tanpa naungan (0%). Rata-rata tinggi bibit berkisar 58.558 cm sampai 59.968 cm (Tabel 5). Berdasarkan Gambar 7, tinggi bibit memiliki kecenderungan pertumbuhan linier tidak berbeda antar perlakuan, dengan nilai koefisien regresi antar perlakuan yang berdekatan yaitu antara 0.991 sampai 0.996.

Tabel 5. Rata-rata pertambahan tinggi bibit.

Perlakuan Naungan

MSP

0 2 4 6 8 10 12

...cm...

0 % 25.490 28.248 32.791 39.313 47.342 53.434 59.968

25 % 24.855 28.326 32.955 39.888 47.084 53.542 58.723

50 % 25.838 29.795 34.305 40.449 47.077 52.555 58.558

75 % 26.217 29.724 34.629 41.237 47.521 52.435 59.647

Gambar 7. Tinggi Bibit Setiap Minggu

y = 3,006x + 22,90 r = 0,991** (0%) y = 2,967x + 22,96

r= 0,994** (25%)

y = 2,793x + 24,46 r = 0,996** (50%)

y = 2,832x + 24,63 r = 0,996** (75%)

20 30 40 50 60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(C

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

Jumlah Daun

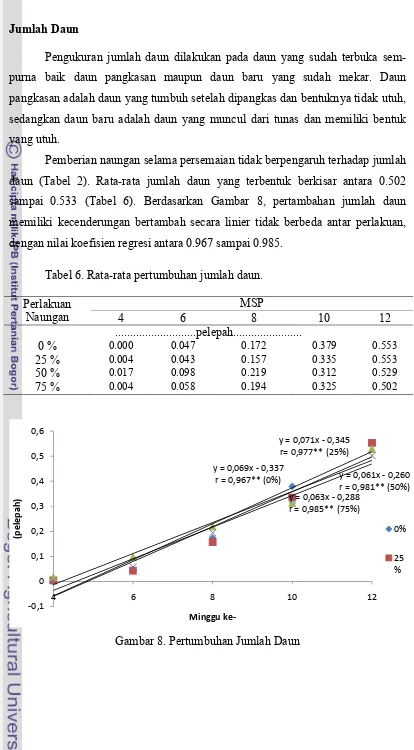

Pengukuran jumlah daun dilakukan pada daun yang sudah terbuka sem-purna baik daun pangkasan maupun daun baru yang sudah mekar. Daun pangkasan adalah daun yang tumbuh setelah dipangkas dan bentuknya tidak utuh, sedangkan daun baru adalah daun yang muncul dari tunas dan memiliki bentuk yang utuh.

[image:32.595.104.518.63.813.2]Pemberian naungan selama persemaian tidak berpengaruh terhadap jumlah daun (Tabel 2). Rata-rata jumlah daun yang terbentuk berkisar antara 0.502 sampai 0.533 (Tabel 6). Berdasarkan Gambar 8, pertambahan jumlah daun memiliki kecenderungan bertambah secara linier tidak berbeda antar perlakuan, dengan nilai koefisien regresi antara 0.967 sampai 0.985.

Tabel 6. Rata-rata pertumbuhan jumlah daun.

Perlakuan Naungan

MSP

4 6 8 10 12

...pelepah...

0 % 0.000 0.047 0.172 0.379 0.553

25 % 0.004 0.043 0.157 0.335 0.553

50 % 0.017 0.098 0.219 0.312 0.529

75 % 0.004 0.058 0.194 0.325 0.502

Gambar 8. Pertumbuhan Jumlah Daun

y = 0,071x - 0,345 r= 0,977** (25%)

y = 0,069x - 0,337

r = 0,967** (0%) y = 0,061x - 0,260 r = 0,981** (50%) y = 0,063x - 0,288

r = 0,985** (75%)

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

4 6 8 10 12

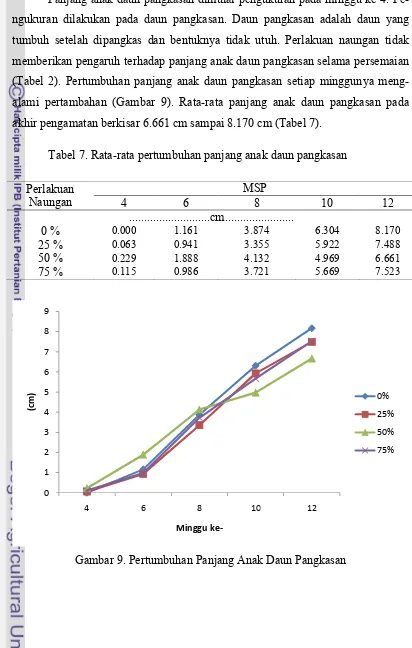

Panjang Anak Daun Pangkasan

Panjang anak daun pangkasan dimulai pengukuran pada minggu ke 4. Pe-ngukuran dilakukan pada daun pangkasan. Daun pangkasan adalah daun yang tumbuh setelah dipangkas dan bentuknya tidak utuh. Perlakuan naungan tidak memberikan pengaruh terhadap panjang anak daun pangkasan selama persemaian (Tabel 2). Pertumbuhan panjang anak daun pangkasan setiap minggunya meng-alami pertambahan (Gambar 9). Rata-rata panjang anak daun pangkasan pada akhir pengamatan berkisar 6.661 cm sampai 8.170 cm (Tabel 7).

Tabel 7. Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun pangkasan

Perlakuan Naungan

MSP

[image:33.595.101.513.121.769.2]4 6 8 10 12

...cm...

0 % 0.000 1.161 3.874 6.304 8.170

25 % 0.063 0.941 3.355 5.922 7.488

50 % 0.229 1.888 4.132 4.969 6.661

75 % 0.115 0.986 3.721 5.669 7.523

Gambar 9. Pertumbuhan Panjang Anak Daun Pangkasan 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 10 12

(c

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

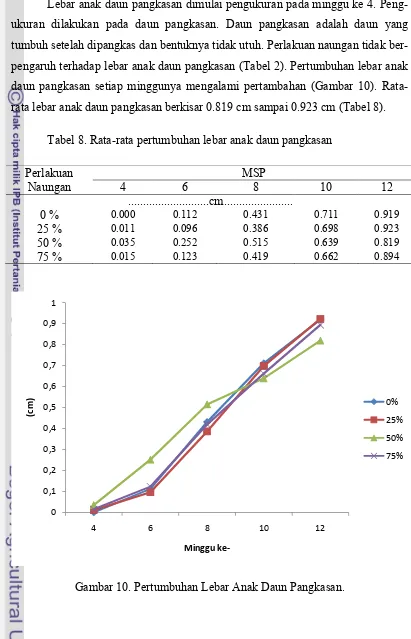

Lebar Anak Daun Pangkasan

Lebar anak daun pangkasan dimulai pengukuran pada minggu ke 4. Peng-ukuran dilakukan pada daun pangkasan. Daun pangkasan adalah daun yang tumbuh setelah dipangkas dan bentuknya tidak utuh. Perlakuan naungan tidak ber-pengaruh terhadap lebar anak daun pangkasan (Tabel 2). Pertumbuhan lebar anak daun pangkasan setiap minggunya mengalami pertambahan (Gambar 10). Rata-rata lebar anak daun pangkasan berkisar 0.819 cm sampai 0.923 cm (Tabel 8).

Tabel 8. Rata-rata pertumbuhan lebar anak daun pangkasan

Perlakuan Naungan

MSP

[image:34.595.102.513.116.755.2]4 6 8 10 12

...cm...

0 % 0.000 0.112 0.431 0.711 0.919

25 % 0.011 0.096 0.386 0.698 0.923

50 % 0.035 0.252 0.515 0.639 0.819

75 % 0.015 0.123 0.419 0.662 0.894

Gambar 10. Pertumbuhan Lebar Anak Daun Pangkasan. 0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

4 6 8 10 12

(c

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

Panjang Anak Daun Baru

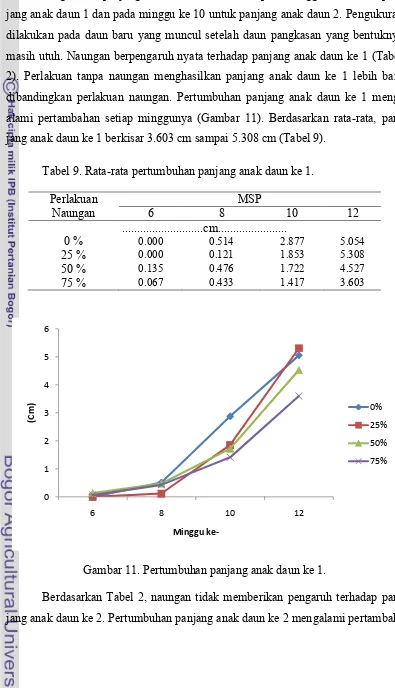

Pengukuran panjang anak daun baru dimulai pada minggu ke 6 untuk pan-jang anak daun 1 dan pada minggu ke 10 untuk panpan-jang anak daun 2. Pengukuran dilakukan pada daun baru yang muncul setelah daun pangkasan yang bentuknya masih utuh. Naungan berpengaruh nyata terhadap panjang anak daun ke 1 (Tabel 2). Perlakuan tanpa naungan menghasilkan panjang anak daun ke 1 lebih baik dibandingkan perlakuan naungan. Pertumbuhan panjang anak daun ke 1 meng-alami pertambahan setiap minggunya (Gambar 11). Berdasarkan rata-rata, pan-jang anak daun ke 1 berkisar 3.603 cm sampai 5.308 cm (Tabel 9).

Tabel 9. Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun ke 1.

Perlakuan Naungan

MSP

[image:35.595.107.502.126.814.2]6 8 10 12

...cm...

0 % 0.000 0.514 2.877 5.054

25 % 0.000 0.121 1.853 5.308

50 % 0.135 0.476 1.722 4.527

75 % 0.067 0.433 1.417 3.603

Gambar 11. Pertumbuhan panjang anak daun ke 1.

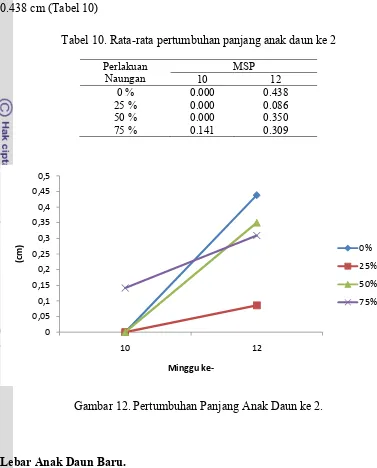

Berdasarkan Tabel 2, naungan tidak memberikan pengaruh terhadap pan-jang anak daun ke 2. Pertumbuhan panpan-jang anak daun ke 2 mengalami

pertambah-0 1 2 3 4 5 6

6 8 10 12

(C

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

an setiap minggunya (Gambar 12). Panjang anak daun 2 berkisar 0.086 cm sampai 0.438 cm (Tabel 10)

Tabel 10. Rata-rata pertumbuhan panjang anak daun ke 2

Perlakuan Naungan

MSP 10 12 0 % 0.000 0.438 25 % 0.000 0.086 50 % 0.000 0.350 75 % 0.141 0.309

Gambar 12. Pertumbuhan Panjang Anak Daun ke 2.

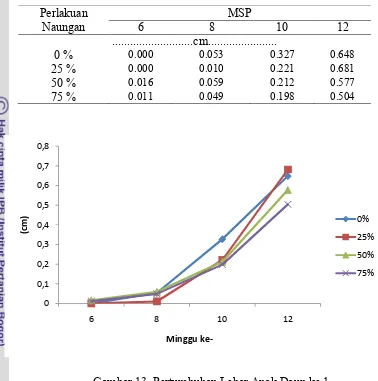

Lebar Anak Daun Baru.

Lebar anak daun baru dimulai pengukuran pada minggu ke 6 untuk lebar anak daun 1 dan pada minggu ke 10 untuk lebar anak daun 2. Pengukuran tersebut dilakukan pada daun baru yang muncul setelah daun pangkasan yang bentuknya utuh. Perlakuan naungan tidak memberikan pengaruh terhadap lebar anak daun baru (daun ke 1 dan 2) selama persemaian (Tabel 2). Pertumbuhan lebar anak daun ke 1 setiap minggunya mengalami pertambahan (Gambarr 13). Rata-rata lebar anak daun 1 berkisar 0.504 cm sampai 0.681 cm (Tabel 11).

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

10 12

(c

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

Tabel 11. Rata-rata pertumbuhan lebar anak daun ke 1

Perlakuan Naungan

MSP

[image:37.595.117.495.107.488.2]6 8 10 12

...cm...

0 % 0.000 0.053 0.327 0.648

25 % 0.000 0.010 0.221 0.681

50 % 0.016 0.059 0.212 0.577

75 % 0.011 0.049 0.198 0.504

Gambar 13. Pertumbuhan Lebar Anak Daun ke 1.

Pertumbuhan lebar anak daun ke 2 setiap minggunya mengalami per-tambahan (Gambar 14). Rata-rata lebar anak daun 2 berkisar 0.504 cm sampai 0.681 cm (Tabel 12).

Tabel 12. Rata rata pertumbuhan lebar anak daun ke 2

Perlakuan Naungan

MSP

10 12

0 % 0.000 0.045

25 % 0.000 0.006

50 % 0.000 0.044

75 % 0.012 0.029

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

6 8 10 12

(c

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

Gambar 14. Pertumbuhan Lebar Anak Daun ke 2.

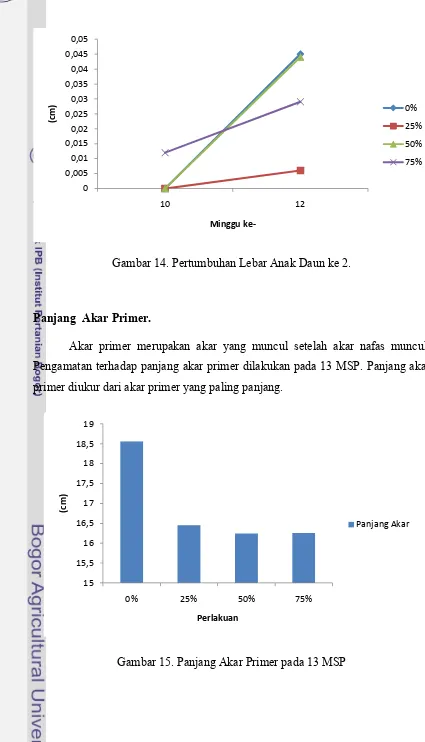

Panjang Akar Primer.

[image:38.595.80.505.57.799.2]Akar primer merupakan akar yang muncul setelah akar nafas muncul. Pengamatan terhadap panjang akar primer dilakukan pada 13 MSP. Panjang akar primer diukur dari akar primer yang paling panjang.

Gambar 15. Panjang Akar Primer pada 13 MSP 0

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05

10 12

(c

m

)

Minggu

ke-0%

25%

50%

75%

15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

0% 25% 50% 75%

(c

m

)

Perlakuan

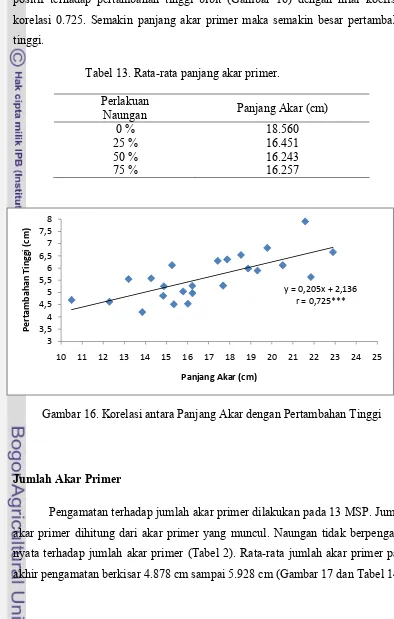

Naungan tidak berpengaruh nyata terhadap panjang akar primer (Tabel 2). Rata-rata panjang akar primer pada akhir pengamatan berkisar 16,257 cm sampai 18.560 cm (Gambar 15 dan Tabel 13). Panjang akar primer memiliki korelasi positif terhadap pertambahan tinggi bibit (Gambar 16) dengan nilai koefisien korelasi 0.725. Semakin panjang akar primer maka semakin besar pertambahan tinggi.

Tabel 13. Rata-rata panjang akar primer.

Perlakuan

Naungan Panjang Akar (cm)

0 % 18.560

25 % 16.451

50 % 16.243

75 % 16.257

Gambar 16. Korelasi antara Panjang Akar dengan Pertambahan Tinggi

Jumlah Akar Primer

Pengamatan terhadap jumlah akar primer dilakukan pada 13 MSP. Jumlah akar primer dihitung dari akar primer yang muncul. Naungan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar primer (Tabel 2). Rata-rata jumlah akar primer pada akhir pengamatan berkisar 4.878 cm sampai 5.928 cm (Gambar 17 dan Tabel 14).

y = 0,205x + 2,136 r = 0,725***

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

P e rt am b ah an T in g g i (c m )

Tabel 14. Rata-rata jumlah akar primer.

Perlakuan

Naungan Jumlah Akar

0 % 5.928

25 % 5.901

50 % 5.171

75 % 4.878

Gambar 17. Jumlah Akar Primer pada 13 MSP

Akar Nafas

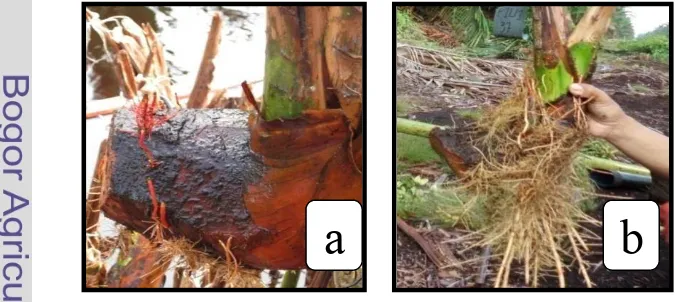

Akar nafas muncul sebelum akar primer muncul. Akar nafas mulai muncul pada umur 4 MSP. Akar nafas pada awal kemunculan berwarna merah lalu berubah menjadi warna coklat setelah akar primer keluar (Gambar 18).

Gambar 18. Akar Nafas : a. Akar Nafas Sebelum Akar Primer Muncul, b. Akar Nafas Setelah Akar Primer Muncul.

0 1 2 3 4 5 6 7

0% 25% 50% 75%

(ak

ar

v

p

ri

m

e

r)

Perlakuan

jumlah akar

Akar nafas merupakan suatu mekanisme adaptasi yang dilakukan bibit untuk dapat menyerap oksigen. Keberadaan akar nafas memiliki korelasi yang positif terhadap presentase hidup bibit (Gambar 19) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.688. Keberadaan akar nafas pada bibit merupakan pertanda adanya kehidupan. Semakin banyak akar nafas yang muncul maka bibit yang hidup juga akan semakin banyak.

Gambar 19 . Korelasi Antara Akar Nafas dengan Presentase Hidup Bibit.

Pembahasan

Intensitas hujan meningkat pada bulan Maret dan April dan mulai turun pada bulan Mei. Kondisi tersebut memberi pengaruh pada percobaan. Curah hujan yang tinggi selama percobaan menyebabkan intensitas cahaya rendah sehingga pe-ngaruh pemberian naungan selama percobaan kurang terlihat. Hasil penelitian Bo-tanri et al., (2011) menyatakan curah hujan memiliki korelasi negatif terhadap suhu mikro, intensitas cahaya lokal dan intensitas cahaya mikro. Hal ini menun-jukkan apabila curah hujan bertambah maka intensitas cahaya mikro dan suhu mikro akan menurun.

Pemberian perlakuan naungan merupakan salah satu upaya untuk mem-berikan kondisi tumbuh yang sesuai kebutuhan bibit. Sagu tumbuh berumpun di lapangan. Pertumbuhan sagu yang berumpun menciptakan kondisi naungan secara alamiah terhadap anakan sagu yang tumbuh. Anakan sagu tersebut yang gunakan sebagai bahan tanam persemaian di rakit. Perlakuan naungan yang di-berikan terdiri atas 4 taraf intensitas yaitu 0 %, 25 %, 50 %, dan 75 %. Efektivitas

y = 0,433x + 54,85 r = 0,688

60 70 80 90 100

50 60 70 80 90 100

P re se n tas e H id u p B ib it ( % )

pemberian naungan selama percobaan di lapang intensitasnya sudah mendekati dengan nilai intensitas perlakuan naungan yang diberikan (Tabel 3).

Pemberian naungan yang berbeda intensitas akan mempengaruhi intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban udara serta suhu air lingkungan bibit, sehingga intensitas cahaya yang diterima berbeda dan mempengaruhi ketersediaan energi cahaya yang dibutuhkan untuk diubah menjadi energi panas dan energi kimia. Intensitas cahaya antar perlakuan berbeda tetapi menghasilkan pertumbuhan bibit yang tidak berbeda, diduga intensitas cahaya antara 319 J/cm2/hari – 1242 J/cm2/hari masih dalam kisaran intensias cahaya yang dibutuhkan untuk pertum-buhan bibit. Menurut Flach (1983) intensitas cahaya yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh optimum sebesar 900 joule/cm2/hari. Berdasarkan nilai intensitas cahaya tersebut perlakuan tanpa naungan 25 % memberikan nilai intensitas ca-haya mendekati optimum yang dibutuhkan bibit untuk tumbuh. Menurut Rostia-wati dan Supriyanto (1996) intensitas cahaya 75 % (naungan 25 %) akan meng-hasilkan cadangan kerbohidrat lebih banyak dibandingkan intensitas cahaya 0 % (naungan 100 %), intensitas cahaya 25 % (naungan 75 %) dan intensitas cahaya 50 % (naungan 50 %). Cadangan karbohidrat yang tinggi dihasilkan dari proses fotosintesis pada kondisi intensitas cahaya optimum.

kelembaban yang tidak berbeda antar perlakuan naungan memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap pertumbuhan bibit sagu.

Perlakuan naungan yang diberikan mempengaruhi kondisi lingkungan mikro di tempat persemaian. Pengukuran suhu dan kelembaban menunjukkan nilai yang tidak berbeda antar perlakuan, sedangkan nilai intensitas cahaya yang diterima oleh bibit menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Hasil pengukuran iklim mikro tersebut yang berbeda diduga disebabkan pemberian naungan berupa naungan terbuka yaitu naungan hanya dipasang pada bagian atap saja, bagian kanan dan kiri tidak tertutup. Penggunaan naungan terbuka tersebut memungkin-kan terdapat sirkulasi angin yang dapat menyebabmemungkin-kan terjadi sirkulasi suhu dan kelembaban antar perlakuan, sehingga menghasilkan suhu dan kelembaban yang tidak berbeda antar perlakuan. Nilai intensitas cahaya yang berbeda antar per-lakuan diduga karena sinar matahari jatuh ke bawah dan tidak dipengaruhi oleh sirkulasi angin. Energi panas bergerak sesuai dengan arah pergerakan angin, se-hingga berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban.

Perlakuan naungan tidak memberikan pengaruh nyata pada awal per-semaian sampai akhir percobaan terhadap presentase hidup bibit (Tabel 2). Hasil penelitian Wahid (1987) menunjukkan pengaruh naungan pada persemaian sagu baru terlihat pada umur 105 HST atau umur 3.5 bulan di persemaian. Naungan yang tidak berpengaruh diduga karena selama percobaan berlangsung (bulan Februari - Mei 2012) curah hujan tinggi karena masuk pada musim penghujan. Kondisi curah hujan menyebabkan penguapan air yang rendah dan persentase awan tinggi. Listio (2007) menyatakan bibit yang disemai pada musim hujan akan memiliki daya hidup yang lebih baik dibandingkan bibit yang disemai pada musim kemarau. Hal ini disebabkan pucuk tidak mengalami kekeringan akibat su-hu yang terlalu panas sehingga naungan tidak berpengaruh pada musim peng-hujan.

meng-hasilkan presentase hidup yang hampir sama. Menurut Maulana (2011) kondisi bibit menjadi faktor utama dalam mempengaruhi daya hidup bibit. Bibit sagu yang sehat, cukup tua, banir cukup besar dan dari induk yang baik menjadi faktor bibit dengan daya hidup tinggi.

Perlakuan naungan 75 % memberikan presentase hidup yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa pemberian naungan pada awal persemaian. Pemberian naungan membantu bibit untuk mengurangi transpirasi dan beradaptasi pada awal persemaian. Menurut Jong (1995), sebagian besar kematian bibit terjadi pada bulan pertama terutama pada daerah tanpa naungan, kondisi tersebut merupakan periode kritis ketika bibit membutuhkan perlindungan dari penguapan yang berlebihan dan penyakit sebelum akar terbentuk.

Pertumbuhan vegetatif tanaman meliputi batang, daun dan akar. Menurut Gardner et al., (1991) sepanjang masa pertumbuhan vegetatif, akar, daun, dan batang merupakan daerah-daerah pemanfaatan yang kompetitif dalam hal hasil asimilasi. Penginvestasian hasil asimilasi ke perkembangan luas daun yang lebih besar berakibat penyerapan cahaya yang lebih besar pula. Namun, daun juga membutuhkan air dan nutrien, sehingga investasi dalam pertumbuhan akar juga diperlukan.

Naungan pada minggu 4 sampai pada minggu 12 tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi bibit. Hasil tersebut sesuai dengan pe-nelitian Wahid (1987) perlakuan naungan tidak berpengaruh terhadap perkem-bangan pucuk tanaman (tinggi bibit). Tinggi bibit tumbuhan secara linier antar perlakuan (Gambar 7). Pertumbuhan bibit linier dengan nilai koefisien berkisar 0.991 sampai 0.996. Naungan tidak memberi pengaruh diduga karena tinggi bibit diukur berdasarkan pada tinggi pucuk daun tertinggi. Pucuk daun tertinggi dapat berasal dari pucuk daun pangkasan atau daun ke 1. Pada minggu 4 sampai minggu 12 perpanjangan pucuk tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal tersebut diduga karena perpanjangan masing-masing daun akan mencapai batas mak-simum, tingkat pertambahannya berangsur-angsur berkurang dan akhirnya akan tetap. Beberapa tanaman mengalami pertumbuhan tetap ketika daun sudah mekar sempurna dan pada kondisi rachis daun terpotong pada saat pemangkasan se-hingga pertumbuhan tinggi berhenti. Pertumbuhan tinggi yang berhenti sese-hingga perkembangan selanjutnya akan beralih pada pucuk selanjutnya. Selain itu, me-nurut Wahid (1987) rata-rata tinggi pucuk daun pertama, pucuk kedua dan ketiga mengalami kecenderungan penurunan pada pucuk daun kedua dan ketiga. Peng-ukuran tinggi yang berdasarkan tinggi pucuk tertinggi baik itu berasal dari daun pangkasan maupun daun 1, sehingga apabila tinggi bibit tertinggi pada daun pang-kasan, kondisi daun pangkasan akan mengalami penurunan pertambahan tinggi, tinggi pucuk daun selanjutnya akan lebih rendah sehingga menghasilkan tinggi tanaman yang tidak berbeda

diterima bibit dari setiap perlakuan masih dalam kisaran kebutuhan intensitas cahaya untuk pertumbuhan bibit. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi me-nyebabkan penguapan rendah sehingga pengaruh naungan kurang terlihat.

Naungan tidak memberi pengaruh terhadap panjang anak daun pangkasan , lebar anak daun pangkasan , lebar anak daun serta panjang ke 1dan lebar anak daun ke 2 (Tabel 2). Panjang dan lebar setiap minggunya mengalami peningkatan dan berhenti petumbuhannya setelah mencapai maksimum. Perlakuan tanpa naungan (0%) memberikan nilai rataan panjang dan lebar anak daun pangkasan lebar anak daun 1, serta panjang dan lebar anak daun 2 lebih baik meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan naungan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa cahaya matahari dibutuhkan bibit untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan daun.

Naungan tidak berpengaruh pada awal kemunculan panjang anak daun ke 1, naungan hanya memberi pengaruh nyata pada 10 MSP. Pada minggu tersebut curah hujan menurun, penguapan tinggi sehingga naungan memberi pengaruh yang nyata (Lampiran 2). Pada 6 MSP dan 8 MSP naungan tidak memberikan berpengaruh terhadap panjang anak daun ke 1 diduga pada 6 MSP panjang daun 1 belum semua muncul sehingga masih berupa petiol, sedangkan pada 8 MSP semua panjang anak daun sudah mekar tetapi masih tahap awal pemekaran se-hingga belum memperlihatkan respon. Pada 10 MSP perlakuan tanpa naungan (0%) menghasilkan panjang anak daun ke 1 lebih baik. Bibit di bawah naungan dengan intensitas tinggi mengalami persaingan dalam mendapatkan cahaya. Selain itu, kerapatan populasi dalam setiap rakit yang berbeda-beda memberi pengaruh dalam penerimaan cahaya matahari. Kerapatan populasi yang tinggi dalam rakit pada bibit pada kondisi ternaungi dapat menyebabkan daun yang tumbuh dibagian bawah menerima sedikit cahaya matahari sehingga panjang anak daun ke 1 lebih pendek. Menurut Gardner et al., (1991) menyatakan daun daun sebelah bawah suatu tanaman umumnya mempunyai luas daun yang lebih kecil dan tipis.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa persemaian membutuhkan naungan untuk mencegah perubahan suhu air (Wibisono, 2011), persemaian tersebut dilaksanakan pada musim kemarau. Namun hasil penelitian menunjukkan tidak berbeda nyata dengan bibit tanpa naungan karena persemaian dilaksanakan pada musim penghujan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut persemaian bibit sagu tidak perlu menggunakan naungan untuk setiap musim, hanya musim kemarau yang membutuhkan naungan. Kondisi tersebut lebih menguntungkan persemaian karena akan lebih menghemat biaya.

Akar memiliki fungsi sebagai penyerap dan penyimpan cadangan makan-an. Penyerapan air dan mineral terjadi melalui ujung dan bulu akar (Gardner et al., 1991). Naungan tidak berpengaruh terhadap jumlah dan panjang akar primer (Tabel 2). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Wahid (1987) bahwa naungan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar dipengaruhi oleh besar anakan. Anakan yang semakin besar memiliki perkembangan akar yang lebih baik. Anakan yang digunakan dalam percobaan seragam sehingga memiliki pertumbuhan akar yang sama. Pertumbuhan akar yang sama serta tinggi bibit yang sama menggambarkan pembagian hasil fotosintat untuk perkembangan akar dan pucuk sama. Akar primer memiliki rambut-rambut akar yang halus yang berfungsi untuk menyerap air dan hara.

naungan dilakukan tepat

stress sedangkan jika terlambat dapat menghambat pertumbuhan. Berdasarkan rata

akar) didapatkan pada kondisi cahaya matahari penuh atau naungan 25 %, akan te tapi tidak berbeda nyata

dan naungan 75 %. Cahaya sanakan proses fotosintesis. fotosintat yang dapat digunakan nghasilkan kondisi lingkungan dengan kondisi tanpa naungan. kan laju difusi zat cair

air naik, sehingga kegiatan

[image:48.595.106.521.322.735.2]turun. Kondisi persemaian bibit pada umur

Gambar 20. Kondisi Bibit Umur 3 Bulan pada Berbagai Perlakuan Perlakuan Naungan 50 %

Perlakuan Naungan 0 %

dilakukan tepat waktu, jika terlalu cepat akan menyebabkan stress sedangkan jika terlambat dapat menghambat pertumbuhan.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan vegetatif tanaman (tinggi,

akar) didapatkan pada kondisi cahaya matahari penuh atau naungan 25 %, akan te berbeda nyata dengan pertumbuhan vegetatif bibit pada

75 %. Cahaya matahari penuh dibutuhkan tanaman fotosintesis. Fotosintesis yang berlangsung tinggi dapat digunakan untuk pertumbuhan bibit. Kondisi kondisi lingkungan suhu udara yang lebih rendah

a naungan. Menurut Sudaryono (2004) suhu udara zat cair dalam tanaman, apabila suhu udara turun maka sehingga kegiatan fotosintesis turun, demikian pula penguapan turun. Kondisi persemaian bibit pada umur 3 bulan dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Kondisi Bibit Umur 3 Bulan pada Berbagai Perlakuan Perlakuan Naungan 50 % Perlakuan Naungan 75 %

Perlakuan Naungan 0 % Perlakuan Naungan 25 %

menyebabkan tanaman

tanaman (tinggi, daun dan akar) didapatkan pada kondisi cahaya matahari penuh atau naungan 25 %, akan

te-bibit pada naungan 50 % tanaman untuk

melak-tinggi menghasilkan Kondisi ternaungi

me-rendah dibandingkan suhu udara menentu-turun maka viskositas pula penguapan airnya 3 bulan dapat dilihat pada Gambar 20.

Akar nafas merupakan akar yang muncul yang berguna untuk mengambil oksigen yang diperlukan oleh bibit. Akar nafas muncul sebelum akar primer muncul. Akar nafas mulai muncul pada umur 4 MSP. Awal kemunculan akar nafas berwarna merah lalu berubah menjadi warna coklat setelah akar primer keluar (Gambar 18). Kemunculan akar nafas merupakan salah satu tanda bahwa di dalam bibit terdapat kehidupan. Akar nafas merupakan suatu mekanisme adaptasi yang dilakukan bibit untuk dapat menyerap oksigen.

Keberadaan akar nafas yang banyak akan meningkatkan kemampuan hi-dup bibit. Semakin banyak akar nafas yang muncul maka bibit yang hihi-dup juga akan semakin banyak (Gambar 19). Akar nafas merupakan suatu adaptasi bibit untuk dapat tumbuh. Akar nafas berfungsi untuk menyerap oksigen yang berguna untuk respirasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelakuan naungan hanya berpengaruh terhadap tinggi bibit pada 2 MSP dan panjang anak daun 1 pada 10 MSP. Naungan tidak memberi pengaruh ter-hadap jumlah daun, panjang dan lebar anak daun pangkasan, lebar anak daun 1, Panjang dan lebar anak daun 2 serta jumlah dan panjang akar primer. Hasil peng-ukuran iklim mikro antar perlakuan tidak berbeda. Persemaian menggunakan naungan tidak diperlukan pada musim hujan. Akar nafas memiliki korelasi positif terhadap presentase hidup bibit.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI). 2007. Tanaman sagu sebagai sumber energi alternatif. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 29(4) : 3-4.

Bintoro, M.H. 2000. Country Report of Indonesia Sago Situation in Indonesia. Proceding of sago 2000. IPB Press. hal 27-28.

Bintoro, M.H, N. Mashud., H. Novarianto. 2007. Status teknologi sagu

(Metroxylon sagu). Prosiding Lokakarya Pengembangan Sagu Di

Indonesia, Batam 25-26 Juli 2007.

Bintoro, M.H. 2008. Bercocok Tanam Sagu. IPB Press. Bogor. 71 hal.

Bintoro, M.H, M.Y.J Purwanto., S. Amarilis. 2010. Sagu di Lahan Gambut. IPB Press. Bogor. 169 hal

Botanri, S., D. Setiadi., E. Guhardja., I. Qayim., dan L.B. Prasetyo. 2011. Studi ekologi tumbuhan sagu (Metroxylon spp) dalam komunitas alami di pulau Seram, Maluku. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 8 (3) : 135-145.

Cruzz, P. 1997. Effect of shade on the growth and mineral nutrition of C4 perennial grass undel field condition. Plant and Soil 188:227-237.

Djukri, dan B.S. Purwoko. 2003. Pengaruh naungan paranet terhadap sifat toleransi tanaman talas (Colocasia esculenta (L.) Schott). Jurnal Ilmu Pertanian 10 (2) : 17-25.

Flach, M. 1977. Yield Potential of the Sago Palm and its Realization. In K.Tan (ed.) Sago-76. Papers of The First International Sago Symposium. Kucing, July 5-7. Kemajuan Kanji Sdn. Bhd. Petaling, Kuala Lumpur Malaysia: 157-177.

Flach, M. 1983. The Sago Palm : Domestication, Eksploration and Product. FAO. Plant Production and Protection Paper.FAO.Rome.85p.

Flach, M. 1997. Sago Palm, Metroxylon sagu Rottb. Promoting the conservation and use underutilized and neglected crops.13. IPGRI. Rome. 76p.

Gomez, K.A dan A.A. Gomez. 1995. Prosedur Statistika Untuk Penelitian Pertanian (diterjemahkan dari : Statistical Prosedures for Agricultural Research, penerjemah : Endang Sjamsuddin dan Yustika S Baharsjah). Jakarta. Universitas Indonesia press. 698 hal.

.

Hani, A. 2009. Pengaruh media tanam dan empat intensitas naungan pada pertumbuhan bibit khaya antotecha. Jurnal Tekno Hutan Tanaman 2 (3): 99-105

Haryanto, B dan P. Pangloli. 1992. Potensi dan Pemanfaatan Sagu. Kanisius. Yogyakarta.140 hal.

Jong, F.S. 1995. Research for the development of sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) cultivation in Sarawak, Malaysia. Thesis. Wageningen University. Belanda. 135p.

Kanro, M.Z., A. Rouw., A. Widjono., Syamsuddin., Amisnaipa., Atekan. 2003. Tanaman sagu dan pemanfaatnnya di Propinsi Papua. Jurnal Litbang Pertanian 22(3) : 116-124.

Listio, D. 2007. Pengelolaan Perkebunan Sagu (Metroxylon spp.) Aspek Persemaian di PT National Timber And Forest Product Unit HTI Murni Sagu, Selat Panjang, Riau. Skripsi. Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian-IPB. Bogor.

Maulana, A. 2011. Pengelolaan Perkebunan Sagu (Metroxylonspp) di Pt. National Sagu Prima, Selat Panjang, Riau : Seleksi Bibit Sagu Berdasarkan Jenis, Tinggi Pohon Induk dan Bobot Bibit Sagu terhadap Pertumbuhan Bibit Sagu di Persemaian. Skripsi. Departemen Agronomi dan Hortikultura. Fakultas Pertanian-IPB. Bogor.

Notohadiprawiro, T. dan J.E. Louhenapessy. 1993. Potensi sagu dalam penganekaragaman bahan pangan pokok ditinjau dari persyaratan lahan. Prosiding Symposium Sagu Nasional, Ambon 12-13 Oktober 1992.

Papilaya, E.C. 2009. Sagu untuk Pendidikan Anak Negeri. IPB Press. Bogor. 106 hal.

Prosea. 1994. Sagu (Metroxylon sagu Rottb.). Yayasan Prosea Indonesia. Bogor 5:68-70

Rostiwati, T dan Supriyanto. 1996. Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Pola Sebaran dan Bentuk Kristal Pati Pada Jaringan Daun Anakan Sagu

(Metroxylon Sagu Rottb.) Asal Maluku Utara. Prosiding Simposium

Schuiling, D.L and M. Flach. 1985. Guidelines for The Cultivation of Sago Palm. Dep. of Crop Sci.Agr. Univ Wageningen. Netherlands. 34p.

Sitaniapessy, P.M. 1996. Sagu : Suatu Tinjauan Ekologi. Prosiding Simposium Nasional Sagu III : “Potensi Sagu dalam Usaha Pengembangan Agribisnis di Wilayah Lahan Basah”, 27-28 Februari 1996, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kerjasama Universitas Riau, Pemerintah Daerah Tk. I Riau dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Riau. hal 57-69.

Sudaryono. 2004. Pengaruh naungan terhadap perubahan iklim mikro pada budidaya tanaman tembakau rakyat. J. Tek- Lingkungan 5(1) : 56-60.

Suhardi. 1995. Effect of shading, miycorrhiza inoculated and organic matter on the growt of hopea gregaria seedling. Buletin Fakultas Kehutanan UGM 28 : 1-13

Sunarko. 2009. Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan. Agromedia Pustaka. Jakarta. 178 hal

Suryana, A. 2007. Arah dan Pengembangan Sagu di Indonesia. Prosiding Lokakarya Pengembangan sagu di Indonesia, Batam 25-26 Juli 2007.

Tokede, M.J. dan V.E. Fere. 1997. Tinjauan teknologi budidaya sagu masyarakat asli Papua. Jurnal Hipere II: 1-10.

Wahid, A.S. 1987. Pengaruh Besar Anakan, Naungan, dan Penyimpanan terhadap Keberhasilan Bibit Sagu (Metroxylon sagu Rottb,). Thesis. Fakultas Pascasarjana. IPB. Bogor.