ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN NELAYAN

KABUPATEN ADMINISTRASI

KEPULAUAN SERIBU

R. LUKI KARUNIA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

vi

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN NELAYAN

KABUPATEN ADMINISTRASI

KEPULAUAN SERIBU

R. LUKI KARUNIA

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Analisis Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nama : R. Luki Karunia

NIM : C 526010104

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Daniel R. Monintja, M.Sc Anggota

Dr. Ir. Anny Ratnawati, MS. Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

x

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2006 ini adalah Analisis Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Ir. John Haluan,M.Sc, Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja, dan Ibu Dr.Ir. Anny Ratnawati, MS selaku pembimbing.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. H. M. Djoko Ramadhan selaku Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada periode penulisan disertasi ini dan Ibu Ir. Liliek Litasari, M.Si. selaku Kepala Suku Dinas Perikanan dan Kelautan beserta staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, para sahabat serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah membantu selama pengumpulan data serta mendukung penyelesaian naskah disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Pada akhirnya, penghargaan dan ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda, ibunda terkasih, serta seluruh keluarga. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2009

iv

RINGKASAN

R.LUKI KARUNIA. Analisis Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh JOHN HALUAN, DANIEL R. MONINTJA, dan ANNY RATNAWATI.

Pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2006, meningkat sebesar 123,89 persen. Sementara itu, apabila ditinjau per kecamatan dapat digambarkan bahwa pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 96,55 persen dan 142,41 persen jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di kedua kecamatan tersebut pada tahun 2006. Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera pada tahun 2007 terdapat 782 keluarga miskin (pra sejahtera) di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu mencakup sekitar 15,1 persen dari jumlah seluruh keluarga yang terdapat di wilayah tersebut. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di wilayah DKI Jakarta yang rata-rata di bawah 5 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kepulauan seribu.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu model kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan kepulauan seribu. Model tersebut kemudian dilakukan pengujian dan menganalisis signifikansi dari masing-masing variabel. Analisis kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap diawali dengan analisis potensi ekonomi. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan kebijakan peningkatan kesejahteraan akan dipengaruhi oleh ada tidaknya potensi ekonomi di wilayah tersebut. Potensi ini akan coba di potret dengan melihat PDRB, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi yang dilanjutkan dengan melihat sektor unggulan yang ada dengan menggunakan analisis location Quotient dan analisis shift share. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi ekonomi sektor perikanan selama ini, karena pada dasarnya kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan sangat didukung terlebih dahulu dengan potensinya sendiri. Hasil analisis menunjukkan sektor perikanan mampu memanfaatkan keuntungan lokasional sehingga memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan sektor sejenis di kabupaten/kota lain. Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai location quotient positif dan juga differential shift

positif. Nilai positif ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (locational advantage position). Tetapi kondisi sektor ini tidak tumbuh dengan baik, ini ditandai dengan nilai proportional shift negatif, yang berarti bahwa sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan daerah lain.

v

nelayan di Kepulauan Seribu secara kuantitatif menunjukkan bahwa aspek penguatan kelembagaan (x1) memiliki pengaruh yang paling besar yaitu 0.398 diikuti oleh kewirausahaan (x3) sebesar 0.359, dan pemberdayaan sumberdaya manusia nelayan (x3) sebesar 0.239. Pada aspek kelembagaan kelembagaan keuangan mikro (LKM) merupakan kelembagaan yang paling penting menurut para nelayan dengan nilai koefisien 0.659.

Setelah mendapatkan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatakan kesejahteraan dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT guna mencari alternatif kebijakan yang paling mungkin diterapkan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dimulai dari aspek kelembagaan. Beberapa hal tersebut (i) perlunya kelembagaan program dan sinkronisasi dengan kebijakan PEMDA serta penyediaan prosedur dan mekanisme pemberian bantuan yang jelas, (ii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kelembagaan dan penerima bantuan program pemberdayaan, (iii) pengembangan jaringan kemitraan dengan kalangan perbankan, (iv) peningkatan akses masyarakat dengan lembaga keuangan dengan cara penyederhanaan prosedur dan mekanisme peminjaman guna memotong mata rantai dengan tengkulak, (v) pengembangan jaringan kemitraan antar kelembagaan lokal guna pengembangan usaha. Pada aspek kewirausahaan beberapa kebijakan yang dihasilkan : (i) perlunya upaya perbaikan lingkungan untuk meningkatkan kepercayaan industri dan perbankan terhadap usaha perikanan dalam membangun kemitraan (ii) pengembangan wisarausaha yang handal dan berbasis keunggulan lokal, (iii) meningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan alternatif wirausaha, (iv) peningkatan akses modal melalui skim yang terjangkau, (v) segmentasi permodalan berdasarkan usaha yang dikembangkan, (vi) regulasi dan kemudahan perijinan usaha kecil menangah dan koperasi. Aspek yang terakhir adalah pemberdayaan menghasilkan (i) Peningkatan SDM melalui ketrampilan disertai dengan permodalan, (ii) memperbanyak program pemberdayaan melalui pranata sosial yang ada, (iii) penggalian potensi yang berorientasi pada keunggulan kompetitif produk hasil perikanan, (iv) pemberdayaan nelayan melalui kemitraan dengan industri dan perbankan., (v) pengembangan nelayan menjadi nelayan dengan skala lebih besar.

Pemerintah perlu segera mengkaji kembali berbagai regulasi/kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan selama ini. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki spesifikasi wilayah kepulauan, lebih tepat jika program dan kegiatan pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dengan cara penguatan kelembagaan yang ada. Pemerintah daerah hendaknya segera mengkaji kembali seluruh kebijakan pembangunan secara spesifik, komprehensif, dan integratif.

vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Demak pada tanggal 1 Juni 1971 sebagai anak kedua dari pasangan Rahardjo Kusumo dan Sri Redjeki. Pendidikan tingkat sarjana ditempuh di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana, lulus tahun 1994 yang kemudian diteruskan pada Universitas Indonesia guna mendapatkan gelar profesi Akuntan. Pada tahun 1996, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti studi pada bidang Economics Development with a concentration in Development Planning Studies di University of Hiroshima dan menamatkannya pada tahun 1999. Pada tahun 2001, melanjutkan ke program doktor pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), pada sub-program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (PPKP), Program Studi Teknologi Kelautan (TKL), Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP).

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Fasilitas kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4

2 Indeks komposit ketertinggalan desa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ……….. 5

3 Indeks komposit ketertinggalan Kelurahan pada Wilayah DKI…. 5 4 Perkembangan jumlah RT miskin Kab. Adm. Kepulauan Seribu 5

5 Perbandingan jumlah dan prosentase penduduk miskin ………… 6

6 Tahapan keluarga sejahtera propinsi DKI Jakarta ……… 7

7 Perbandingan situasi antara nelayan tradisional dan modern …… 18

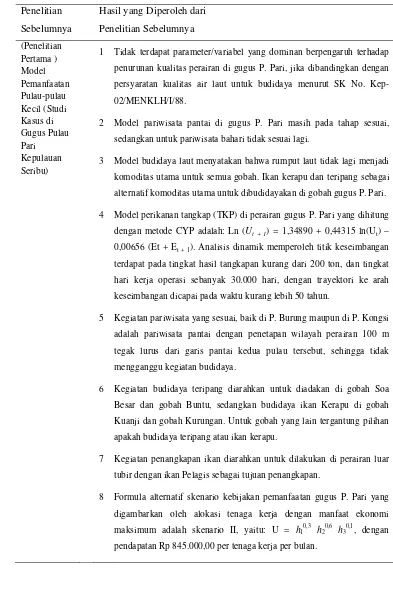

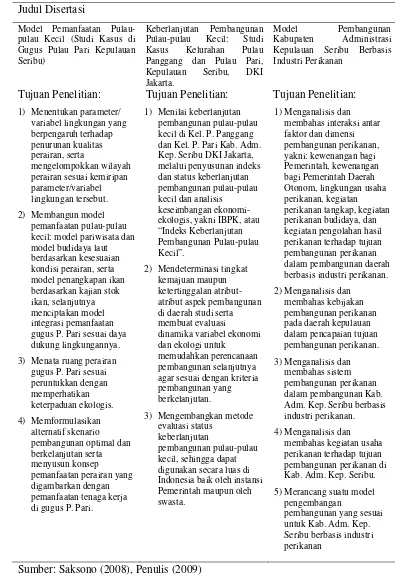

8 Hasil analisis penelitian sebelumnya ……… 78

9 Komparasi tujuan penelitian dan penelitian sebelumnya... 83

10 Jumlah pulau menurut kelurahan ... 85

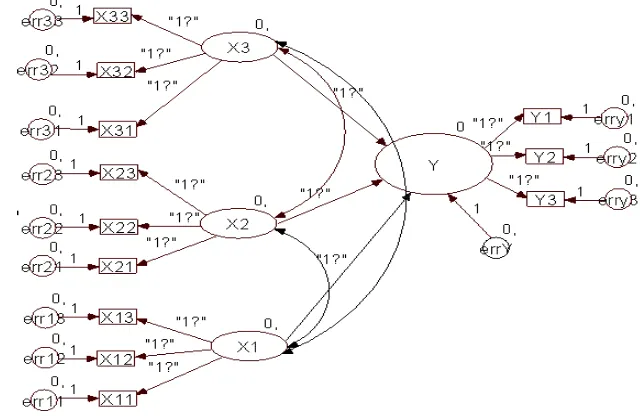

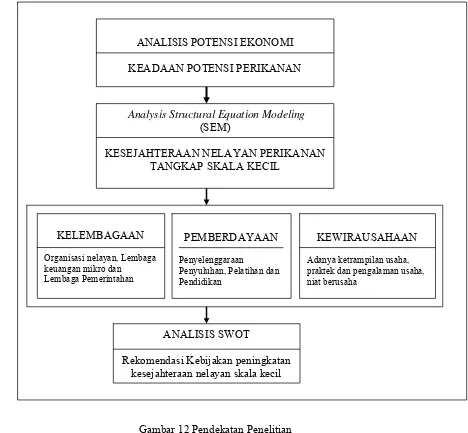

11 Jenis dan makna faktor/konstruk dalam path diagram.... 99

12 Goodness of fit index... 105

13a Rasio jenis kelamin menurut kecamatan tahun 2006-2007 …….. 110

13b Kepadatan penduduk tahun 2006-2007 ……….. 111

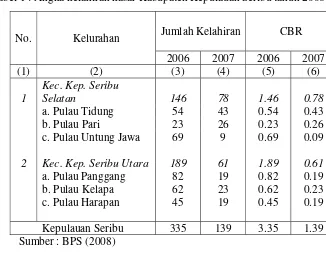

14 Angka kelahiran kasar tahun 2006-2007 ……….. 113

15 Tingkat partisipasi KB tahun 2007 ……….. 114

16 Angka kematian kasar tahun 2006-2007 ………. 115

17 Angka harapan hidup Propinsi DKI Jakarta tahun 2004-2006 116 18 Angka partisipasi murni tahun 2006-2007 ... 117

19 Rasio murid terhadap guru tahun 2004 dan tahun 2006 ……… 118

20 Keadaan ketenagakerjaan dan pengangguran di tahun 2007 120 21 Komposisi alat penangkapan ikan……… 121

22 Pengusahaan alat penangkapan ikan……… 122

23 Pemasaran hasil perikanan tangkap………. 123 24 Pemasaran hasil perikanan budidaya ……… 123

25 Perkembangan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi…………. 125

26 Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan ………. 126 27 Laju pertumbuhan PDRB Kepulauan Seribu sektor pertanian menurut subsektor ADHK Tahun 2000……….. 126 28 Rasio location quotient (LQ) periode 2002-2007 ……… 130

29 Persentase pangsa regional dengan migas periode 2002-2007 ….. 131

30 Persentase pangsa regional tanpa migas periode 2002-2007……. 133

31 Hasil perhitungan dengan metode shift share (rupiah)………… 135

32 Penilaian responden terhadap indikator kesejahteraan... 141

33 Penilaian responden terhadap penguatan kelembagaan... 142 34 Penilaian responden terhadap pemberdayaan sumberdaya

manusia ...

xv

Halaman 35 Penilaian responden terhadap kewirausahaan... 143 36 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Index untuk penguatan

kelembagaan……… 147 37 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Index untuk pemberdayaan

sumberdaya manusia nelayan……… 148 38 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Index untuk kewirausahaan 149 39 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Index untuk kesejahteraan

nelayan………

150 40 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Index untuk model peningkatan

kesejahteraan nelayan……… 152 41 Hubungan antarvariabel pada model akhir……… 153 42 Dekomposisi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

nelayan……….. 155 43 Korelasi antar faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan 155 44 Faktor pendorong dan penghambat penguatan kelembagaan….. 161 45 Matriks urgensi faktor internal penguatan kelembagaan……….. 162 46 Matriks urgensi faktor eksternal penguatan kelembagaan……….. 163 47 Matriks skoring faktor internal dan eksternal kelembagaan …….. 164 48 Matriks skor strategi SWOT penguatan kelembagaan………….. 165 49 Alternatif kebijakan penguatan kelembagaan……… 166 50 Faktor pendorong dan penghambat peningkatan

kewirausahaan…

168 51 Matriks urgensi faktor internal peningkatan kewirausahaan… 169 52 Matriks urgensi faktor eksternal peningkatan kewirausahaan… 169 53 Matriks skoring faktor internal dan eksternal kewirausahaan…. 170 54 Matriks skor strategi SWOT peningkatan kewirausahaan… 171 55 Alternatif kebijakan peningkatan kewirausahaan………. 172 56 Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan SDM……… 173 57 Matriks urgensi faktor internal pemberdayaan SDM……… 174 58 Matriks urgensi faktor eksternal pemberdayaan SDM…………. 174 59 Matriks skoring faktor internal dan eksternal pemberdayaan

SDM

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Diagram kerangka pikir peningkatan kesejahteraan nelayan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ... 15

2 Rantai nilai pengembangan kewirausahaan ... 40

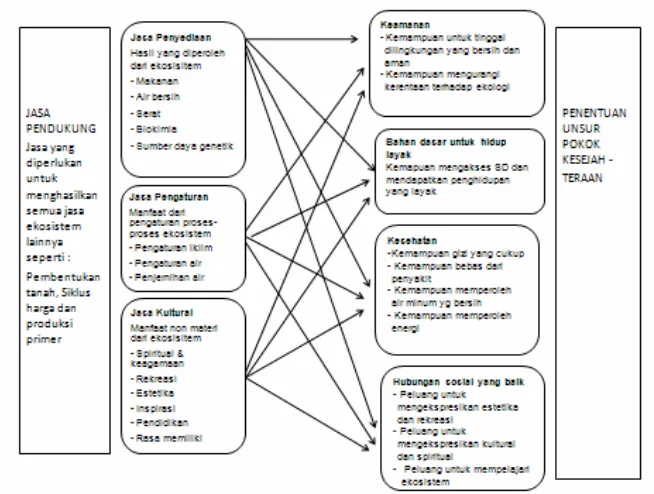

3 Gabungan jasa ekosistem……… 46

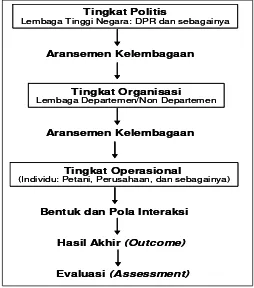

4 Sistem kebijakan publik... 62

5 Model hirarki kebijakan publik ... 63

6 Lokasi penelitian ……….. 86

7 Diagram jalur hubungan struktural antar variabel penelitian…… 98

8 Confirmatory factoranalysis tingkat kesejahteraan nelayan…… 100

9 Confirmatory factor analysis penguatan kelembagaan…………. 100

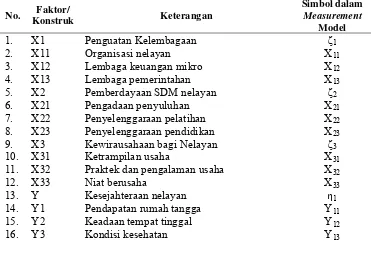

10 Confirmatory factor analysis pemberdayaan SDM Nelayan 101 11 Confirmatory factor analysis pengembangan kewirausahaan 101 12 Pendekatan Penelitian ………. 107

13 Strukur ekonomi dengan migas ……… 127

14 Struktur ekonomi tanpa migas ……….. 128

15 Peranan sektor pertanian menurut subsektor tahun 2006……… 128

16 Proporsi pangsa regional setiap sektor tanpa migas 2002-2007 132 17 Proporsi pangsa regional sektor pertanian tanpa migas………… 133

18 Konseptualisasi model peningkatan kesejahteraan nelayan……. 146

19 Confirmatory factor analysis penguatan kelembagaan…………. 147

20 Confirmatory factor analysis pemberdayaan SDM…………. 148

21 Confirmatory factor analysis kewirausahaan………..…………. 149

22 Confirmatory factor analysis kesejahteraan nelayan…………. 150

23 Confirmatory factor analysis model peningkatan kesejahteraan Nelayan………. 151

24 Kerangka pendekatan analisis kebijakan pembangunan perikanan 158 25 Zona kategori kebijakan pembangunan……….. 159

26 Penentuan prioritas kebijakan pembangunan………. 160

27 Kuadran penguatan kelembagaan………. 166

28 Kuadran peningkatan kewirausahaan………. 171

29 Kuadran pemberdayaan sumberdaya manusia……… 176

1

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan

(sustainable development) yang dilakukan secara berencana dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan sejak masa pembangunan.

Tujuan dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk mencapai perubahan-perubahan ke arah yang positif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hal tersebut merupakan fenomena yang tidak sederhana karena terjadi interaksi antara faktor alam, sosial, ekonomi dan politik. Daerah-daerah dengan sumber daya yang relatif sedikit, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya biasanya memiliki pertumbuhan ekomomi yang cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang kaya dan beragam.

Salah satu sumber ekonomi yang diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar dari krisis ekonomi dan menghantarkan menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur adalah sektor kelautan dan perikanan, seperti terlihat jelas selama masa krisis antara tahun 1997 sampai dengan 1999. Fakta menunjukkan selama krisis ada tiga permasalahan mendasar, yaitu (1) kurangnya sembilan bahan pokok dipasaran, (2) menurunnya kesempatan kerja yang mengakibatkan banyaknya proses PHK dan (3) menurunnya perolehan devisa. Ketiga permasalahan besar tersebut ternyata tidak terjadi pada sektor perikanan yang dibuktikan selama masa krisis ini, sektor perikanan masih menikmati pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan sektor perikanan sebenarnya merupakan sektor yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia.

2

adalah sebesar 6,18 juta ton per tahun, ikan demersal 1,78 juta ton per tahun, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, udang penaid 74 ribu ton, lobster 4,80 ribu ton dan cumi-cumi 28,25 ribu ton. Melihat potensi yang sedemikian besar dan peran yang masih dapat diandalkan pada masa-masa yang akan datang, sektor perikanan ini sudah selayaknya diperhatikan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khusunya sub sektor perikanan bertujuan diantaranya untuk: meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produk-produk perikanan yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, serta untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya. Tujuan tersebut dewasa ini diperluas cakupannya, sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan, tetapi juga untuk meningkatkan konstribusi Sub Sektor Perikanan Tangkap terhadap perekonomian nasional, utamanya guna membantu mengatasi krisis ekonomi, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa melalui ekspor, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Manggabarani 2005).

Oleh karena itu pembangunan perikanan tangkap Indonesia dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar seperti disebutkan diatas seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional Indonesia, terutama terhadap tiga komponen penting pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan penurunan tingkat kemiskinan.

3

Paham kesejahteraan (welfare) sejalan dengan terma keadilan (equality) seperti dijelaskan Amartya Sen (1995) terkait penting dengan mengapa keadilan merupakan poin penting dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan terhadap apayang dimaksud dalam peningkatan kesejahteraan ini. Dua pertanyaan ini memang berbeda tetapi sebenarnya dua hal tersebut terkait satu sama lainnnya. Sen menyatakan bahwa kritik atau evaluasi terhadap suatu ketidakadilan tidak dapat dilakukan apabila kita tidak mengetahui secara tepat tentang apa yang dimaksud dengan ketidakadilan itu. Kritik terhadap keadilan lebih menyangkut pertanyaan kedua, yaitu keadilan terhadap apa. Misalnya, apakah keadilan terhadap pendapatan (income), kekayaan (wealths), kesejahteraan (welfare), kesempatan (opportunities), kesuksesan (achievement), kebebasan (freedoms) dan atau terhadap hak-hak (rights).

Pendekatan umum yang dilakukan Sen (1995) dalam mengukur kesejahteraan adalah pengukuran atas jumlah orang miskin (poverty head count) dan secara agregat mengukur proporsi jumlah orang miskin terhadap total penduduk sebagai indeks kemiskinan (poverty indexs). Orang miskin itu sendiri dirumuskan sebagai mereka yang pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan (below poverty line), yang variasi ukurannya beraneka ragam tetapi orientasi pada dua variabel utama yaitu jumlah uang yang diperoleh atau asupan kalori perhari, artinya semakin besar jumlah penduduk miskin atau indeks kemiskinan semakin tidak sejahteran daerah itu. Pendekatan Sen yang menjadikan pengukuran atas jumlah orang miskin sebagi pengukuran kesejahteraan suatu daerah memberikan fakta bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu adalah suatu contoh daerah dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Padahal, wilayah ini memiliki potensi dan sumber daya alam laut yang cukup besar.

4

Melalui peningkatan status itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan Kepulauan Seribu dalam segala aspek, antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumberdaya alam, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sosial budaya.

Fakta di lapangan menunjukkan hingga enam tahun terbentuk, Kepulauan Seribu masih dihadapkan dengan berbagai keterbatasan sarana dan ketertinggalan pembangunan. Sampai saat ini, dilihat dari sisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu masih sangat rendah, diindikasikan dari 4.920 kepala keluarga masih terdapat 660 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 13,5 % (Soebagio 2005).

Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala yang mengakibatkan semua kelurahan di Kepulauan Seribu termasuk dalam kategori desa tertinggal. Beberapa contoh terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kepulauan Seribu, antara lain fasilitas kesehatan dan pendidikan. Tabel 1 dibawah tampak menggambarkan bahwa pada periode 1996-2000 fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kepulauan Seribu masih sangat sedikit.

Tabel 1. Fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan seribu tahun 1996-2000

Fasilitas Kesehatan Tahun

Rumah Sakit

Rumah

Bersalin Poliklinik BKIA Puskesmas Pos KB Posyandu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1996 - - 1 6 4 10 13

1997 - - 3 4 4 10 10

1998 - - - 4 3 13 6

2000 - - - 4 4 4 22

Sumber: Kota Jakarta Utara Dalam Angka 1996-2000, BPS

5

Tabel 2 Indeks komposit ketertinggalan desa di wilayah kepulauan seribu

Kode Kecamatan Kode Desa Indeks

Komposit *) (1) (2) (3) (4) (5)

020 Kep. Seribu Utara 002 Pulau Harapan 3.0526

010 Kep. Seribu Selatan 002 Pulau Pari 3.1053

010 Kep. Seribu Selatan 001 Pulau Tidung 3.2105 010 Kep. Seribu Selatan 003 Pulau Untung Jawa 3.2632

020 Kep. Seribu Utara 003 Pulau Kelapa 3.2632

020 Kep. Seribu Utara 001 Pulau Panggang 3.3158 Sumber: Publikasi Identifikasi dan Penentuan Desa Tertinggal 2002, BPS. Keterangan:

*) Besarnya angka indeks komposit tersebut masih berada di bawah indeks komposit desa/kelurahan lain di wilayah DKI Jakarta

Indeks ketertingalan desa/kelurahan untuk desa/kelurahan kepulauan Seribu sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan desa/kelurahan lain yang ada di wilayah DKI Jakarta (Tabel 3).

Tabel 3. Indeks komposit ketertinggalan kelurahan di wilayah DKI

Kode Kecamatan Kode Desa/kelurahan Indeks

Komposit *) (1) (2) (3) (4) (5)

010 Jagakarsa ( Selatan ) 003 Ciganjur 3.8947

030 Cipayung ( Timur ) 005 Setu 3.7895

020 Menteng ( Pusat ) 003 Cikini 3.8421

050 Tambora ( Barat ) 010 Roa Malaka 3.8421

010 Penjaringan ( Utara ) 001 Kamal Muara 3.7895

Sumber: Publikasi Identifikasi dan Penentuan Desa Tertinggal 2002, BPS. Keterangan:

*) Besarnya angka indeks komposit terendah beberapa kelurahan yang berada di wilayah DKI Jakarta

Pada Tabel 4 dibawah ini digambarkan jumlah rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin yang mengalami kenaikan pada tahun 2008.

Tabel 4 Perkembangan jumlah RT dan ART miskin kepulauan seribu

Tahun Peningkatan (%) NO Kecamatan 2004 2005

RT mis ART mis RT mis ART mis RT mis ART mis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kep.Seribu Selatan 185 761 386 1.462 108.65 92.12

2 Kep Seribu Utara 267 1.099 656 2.373 145.69 115.92

Total 452 1.860 1.042 3.835 130.53 106.18

6

Seluruh rumah tangga miskin yang berada di wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2007, yaitu meningkat sebesar 123,89 persen (Tabel 4).

Sementara itu, apabila ditinjau per kecamatan dapat digambarkan bahwa pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 96,55 persen dan 142,41 persen jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di kedua kecamatan tersebut pada tahun 2006. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu semakin banyak.

Tabel 5 Perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota

2005 2006 2005 2006

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Adm. Kepulauan Seribu 3.40 3.20 14.64 16.64 Kota Jakarta Selatan 64.00 76.30 3.36 3.74 Kota Jakarta Timur 71.20 85.10 2.85 3.55 Kota Jakarta Pusat 28.50 43.60 3.17 4.92 Kota Jakarta Barat 57.40 89.50 2.84 4.22 Kota Jakarta Utara 91.70 109.40 6.48 7.58

Prop. DKI Jakarta 316.20 407.10 3.61 4.57 Sumber ; BPS (2007)

Begitu pula apabila ditinjau dari segi penduduknya, menurut konsep kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

7

sebesar 2,00 persen hingga mencapai angka 16,23 persen dari seluruh jumlah penduduk miskin yang ada di DKI Jakarta (Tabel 5).

Angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu jauh diatas kota-kota lain yang ada di wilayah DKI Jakarta. Angka kemiskinan tersebut merupakan angka yang tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan antara lain karena tingkat kesejahteraan mereka yang semakin menurun.

Hal ini bisa dilihat pada Tabel 6 di bawah ini yang menggambarkan tahapan keluarga sejaktera di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2006.

Tabel 6. Tahapan keluarga sejahtera Propinsi DKI Jakarta tahun 2006

Kab/Kota PS % KS-1 % KS-2 % KS-3 % KS-3+ % Jlh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jakarta Selatan 205 0.06 52.293 15.9 92.234 28.2 133.314 40.7 49.570 15.1 327.616

Jakarta Timur 8.757 1.9 103.086 22.7 156.289 34.5 147.860 32.6 37.331 8.2 453.323

Jakarta Pusat 127 0.07 54.974 31.6 58.286 32.4 48.194 27.7 14.403 8.3 173.984

Jakarta Barat 1.208 0.4 71.006 21.4 115.462 34.7 108.093 32.5 36.554 11.0 332.323

Jakata Utara 11.825 4.2 54.153 19.4 100.003 35.9 87.929 31.6 24.616 8.8 278.526 Kep. Seribu 797 15.3 1.524 29.3 2.270 43.6 556 10.7 65 1.3 5.212

Sumber : BPS (2007)

Selain dengan pendekatan rumah tangga dan penduduk, untuk melihat kondisi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan jumlah keluarga. Menurut BKKBN, berdasarkan pendekatan keluarga tersebut terdapat beberapa tahapan keluarga sejahtera, yaitu keluarga pra sejahtera (miskin), keluarga sejahtera 1 (KS-1), keluarga sejahtera 2 (KS-2), keluarga sejahtera 3 (KS-3), dan keluarga sejahtera 3 plus (KS-3+).

8

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dikatakan cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Apabila ditinjau dari segi potensinya, dapat diketahui bahwa Kepulauan Seribu memiliki potensi wilayah yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dengan luas wilayah kurang lebih hampir 11 kali luas daratan Jakarta, yaitu luas daratan mencapai 897,71 Ha dan luas perairan Kepulauan Seribu mencapai 6.997,50 km2, kondisi ini merupakan salah satu potensi yang menguntungkan bagi daerah tersebut yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan daerah setempat apabila mampu dimanfaatkan dengan optimal. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masyarakat Kepulauan Seribu belum semaju yang dibayangkan bila dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta lainnya, sehingga hal ini menimbulkan adanya dugaan bahwa sumber daya yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk cermat dalam merumuskan dan menetapkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan sektor perikanan tangkap di Kepulauan Seribu. Kebijakan pemerintah dibidang perikanan tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah misalnya, bisa berakibat kontra produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan bila tidak dirumuskan dengan pertimbangan dan analisa yang komprehensif terhadap potensi, kebutuhan dan karakteristik sosial ekonomi.

9

dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kemiskinan, ternyata juga telah menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat pesisir khususnya nelayan. Rendahnya kapasitas masyarakat nelayan, dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Usaha nelayan biasanya bersifat individual, tradisional, dan biasanya hanya terpaku pada kegiatan penangkapan ikan saja, yaitu berupa ikan segar hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pasca-panen yang dapat menghasilkan nilai tambah justru dilakukan oleh pedagang dan pengolah ikan yang mengambil alih tugas-tugas peningkatan nilai tambah melalui perubahan bentuk produk (proses pengolahan), perubahan waktu penjualan (proses penyimpanan), dan perubahan tempat penjualan (proses transportasi). Akibatnya porsi nilai tambah yang didapatkan oleh nelayan relatif kecil.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, sebenarnya pemerintah telah banyak melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan. Berbagai kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan diduga belum mampu menjadi pembangkit kinerja pembangunan perikanan tangkap yang berada di wilayah Kepulauan Seribu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penelitian mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dan kaitannya dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya penting untuk dilakukan. Penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu”.

1.2 Perumusan Masalah

10

berbagai perbedaan kepentingan dalam praktek kenegaraan. Sen mengatakan bahwa perumusan suatu pilihan sosial kemasyarakatan (social atau public choice) seperti tujuan suatu negara, daerah atau komunitas dapat menjadi sangat abstrak dikarenakan banyaknya kepentingan dalam pembuatan suatu kebijakan. Seringkali rumusan suatu kebijakan menjadi tidak berarti (negative definition) atau gagal pada saat diimplementasikan. Hal ini mencerminkan kegagalan para perumus kebijakan ketika membuat suatu kebijakan.

Kesulitan merumuskan suatu pilihan atau tujuan suatu kebijakan dijelaskan oleh Kennneth Arrow (1950;1951) dalam teori kemustahilannya (impossibility theorem). Dalam pandangan Arrow, rasionalitas, konsistensi dan kebenaran tidak menjadi penting dalam suatu pilihan suatu kebijakan, tetapi kekuasaan lebih menjadi faktor yang paling dominan. Arrow menjelaskan dengan prinsip majority rule yaitu suatu pilihan atas suatu keputusan akan tetap disebut “benar” bila didukung suara mayoritas. Oleh karena itu faktor politik sangat berpengaruh dalam pembuatan suatu kebijakan. Rawls (1971) mendefinisikan kesejahteraan terkait dengan pemerataan pendapatan (equitable distribution of income). Menurut Rawls suatu ketidak adilan (inequality) atau mungkin lebih tepat disebut kesenjangan pendapatan (income gap) dapat dibenarkan sepanjang mereka yang paling miskin (the most poor people) dalam suatu masyarakat tetap memperoleh suatu jaminan sosial. Karena itu baginya kesejahteraan lebih diukur dari sejauh mana kebijakan yang dibuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dibuat.

Justifikasi penelitian ini secara praktek bertujuan menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.

11

kesejahteraan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang seharusnya mempunyai arah pembangunan yang jelas. Arah tersebut ditindaklanjuti melalui strategi peningkatan kesejahteraan dan dijabarkan melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan sebagai berikut : (1) modal usaha dan kewirausahaan, (2) pemberdayaan sumberdaya manusia, (3) prasarana, sarana dan sistem informasi, serta (4) penguatan kelembagaan.

Walaupun banyak variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kebijakan pembangunan perikanan tangkap dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam penelitian dibatasi dan diasumsikan dipengaruhi oleh tiga faktor utama sesuai dengan konsep kebijakan dari Departamen Kelautan dan Perikanan serta beberapa konsep secara teoritis , yaitu 1) penguatan kelembagaan, 2) pemberdayaan sumberdaya manusia, dan 3) kewirausahaan. Dari ketiga faktor yang diasumsikan mempengaruhi kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil tersebut, sampai saat ini belum diketahui secara pasti sejauhmana faktor-faktor tersebut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan tangkap skala kecil.

Mencermati rangkaian masalah tersebut, diperlukan model kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dapat menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut:

(1) Apakah faktor penguatan kelembagaan mempengaruhi kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, dan variabel apa yang paling berpengaruh serta apa yang diperlukan dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil?

(2) Apakah faktor pemberdayaan sumberdaya manusia mempengaruhi kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, dan variabel apa yang paling berpengaruh, serta apa yang diperlukan terhadap kebijakan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil? (3) Apakah faktor kewirausahaan mempengaruhi kesejahteraan nelayan

12 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah:

(1) Menganalisis dan membahas pengaruh faktor penguatan kelembagaan terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, dan variabel apa yang paling berpengaruh serta apa yang diperlukan dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil

(2) Menganalisis dan membahas pengaruh faktor pemberdayaan sumberdaya manusia terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, dan variabel apa yang paling berpengaruh, serta apa yang diperlukan terhadap kebijakan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil.

(3) Menganalisis dan membahas pengaruh faktor kewirausahaan terhadap kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, dan variabel apa yang paling berpengaruh, serta apa yang diperlukan dalam aspek kewirausahaan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil.

Tujuan operasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh (effects) dan interaksi dari berbagai komponen yang berinteraksi dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sehingga dapat diperoleh masukan bagi para perumus kebijakan, para implementor, dan evaluator kebijakan ketika mereka berencana untuk merumuskan strategi pengelolaan atau bahkan hendak mengkaji kembali kebijakan peningkatan kesejahteraan yang ada agar lebih bernilai strategis di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

13

(2) Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini menjadi bahan studi lanjutan bagi pengembangan model peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil. (3) Bagi masyarakat pesisir (nelayan), hasil penelitian ini sebagai informasi

tentang model yang paling sesuai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.

1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Campbell (2000) tentang mata pencaharian yang berkelanjutan (the sustainable livelihoods framework), setiap kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. Konsep tersebut mengemukakan bahwa untuk membangun mata pencaharian yang berkelanjutan perlu memperhatikan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat pesisir (nelayan), yaitu diantaranya (1) human assets, meliputi pengetahuan, kecakapan dan kemampuan; (2) natural assets, aset sumberdaya yang ada di sekitarnya; (3) social assets, dukungan yang didapat dari masyarakat sekitar dan keluarga; (4) physical assets, infrastruktur yang dapat dimanfaatkan, serta (5)

financial assests, modal yang dapat diperoleh untuk aktivitas usaha yang dijalankan

Berdasarkan konsep tersebut yang dihubungkan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil, serta asumsi bahwa keberhasilan kebijakan peningkatan kesejahteraan akan dipengaruhi oleh ada tidaknya potensi ekonomi di wilayah kepulauan seribu. Potensi ini akan coba di potret dengan melihat PDRB, pertumbuhan ekonomi dan Struktur ekonomi yang dilanjutkan dengan melihat sektor unggulan yang ada dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis shift share. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi ekonomi terutama sektor perikanan selama ini. Karena pada dasarnya kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan sangat didukung terlebih dahulu dengan potensinya sendiri.

14

pemberdayaan SDM, kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan, maka penelitian ini akan menelaah masing-masing faktor baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selain mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, dianalisis juga variabel-variabel yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Analisis selanjutnya adalah mengetahui hubungan dari masing-masing variabel apakah hubungan tersebut bersifat sinergis (saling memperkuat) atau antagonis (saling melemahkan). Untuk mengetahui keterkaitan variabel-variabel penting yang berpengaruh dan saling mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM), seperti yang dijelaskan oleh Ghozali dan Fuad (2005).

Berdasarkan hasil analisis SEM kemudian disusun strategi peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil melalui perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari serangkaian analisis tersebut diharapkan dapat diketahui sejauhmana perikanan tangkap di Kepulauan Seribu berada pada tingkat yang optimum dan sejauhmana faktor-faktor pembedayaan SDM, kewirausahaan dan kelembagaan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap skala kecil.

Setelah mendapatkan faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatakan kesejahteraan nelayan analisis dilanjutkan dengan menggunakan SWOT guna mencari alternatif kebijakan yang paling mungkin diterapkan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan Kepulauan Seribu.

15

Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan

Sektor Unggulan (Guna melihat peran

sektor Perikanan) Era OTDA:

33 Provinsi 480Kab/Kota

Model Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan skala kecil Permasalahan:

1. Sebagian besar desa/kelurahan termasuk desa tertinggal; 2. Tingginya jumlah rumah tangga

miskin dan penduduk miskin dari tahun ke tahun;

3. Rendahnya sumberdaya manusia nelayan

4. Produktivitas Ekonomi Kelautan Rendah;

5. Rendahnya jiwa kewirausahaan pada nelayan

Gambar 1 Diagram kerangka pikir peningkatan kesejahteraan nelayan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Peningkatan

Kesejahteraan Nelayan

Kab.Adm Kepulauan Seribu

(Kab. Baru)

PENGUATAN

16

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Nelayan Perikanan Tangkap Skala Kecil

Klasifikasi perikanan skala kecil atau besar, perikanan pantai atau lepas pantai, artisanal atau komersial hingga saat ini masih menjadi perdebatan mengingat dimensinya yang cukup luas. Sering kali pengelompokkannya berdasarkan atas ukuran kapal atau besarnya tenaga, tipe alat tangkap, dan jarak daerah penangkapan dari pantai (Smith 1983).

Menurut Charles (2001), skala usaha perikanan dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya berdasarkan ukuran kapal yang dioperasikan, berdasarkan daerah penangkapan yaitu jarak dari pantai ke lokasi penangkapan, dan berdasarkan tujuan produksinya. Pengelompokkan tersebut dilakukan melalui perbandingan perikanan skala kecil (small-scale fisheries) dengan perikanan skala besar (big-scale fisheries), walaupun diakuinya belum begitu jelas sehingga masih perlu dilihat dari berbagai aspek yang lebih spesifik. Lebih lanjut karakteristik perikanan skala kecil diungkapkan oleh Smith (1983), bahwa skala usaha perikanan dapat dilihat dengan cara membandingkan perikanan berdasarkan situasi technico-socio-economic nelayan dan membaginya ke dalam dua golongan besar yaitu nelayan industri dan tradisional. Perikanan tradisional menurut Smith (1983) diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.

2) Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan pendapatan keluarga adakalanya ditambah dari pendapatan lain dari kegiatan di luar penangkapan.

3) Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.

4) Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.

5) Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan. 6) Hasil tangkapan per unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai

17

7) Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual dilaut.

8) Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama keluarganya.

9) Komunitas nelayan tradisional seringkali terisolasi baik secara geografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. Penangkapan ikan didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya. Usaha perikanan selanjutnya didefinisikan sebagai semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan untuk tujuan komersil. Usaha perikanan mencakup aspek produksi, pengolahan/pasca panen dan pemasaran, sehingga terdapat rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem usaha perikanan.

18

Tabel 7 Perbandingan situasi sosioekonomi-teknis antara nelayan tradisional dengan nelayan industri.

Komersial Subsisten

Artisanal Katagori

Industrial Tradisional

1. Unit penangkapan Tepat, dengan divisi pekerjaan dan prospek jelas

Tepat, kecil, spesialisasi dengan pekerjaan yang tidak terbagi

Tenaga sendiri, atau keluarga, atau grup masyarakat

2. Kepemilikan Dikonsentrasikan pada beberapa pengusaha, kadang bukan nelayan

Biasanya dimiliki oleh nelayan yang berpengalaman, atau nelayan-nelayan gabungan Tersebar diantara partisipan-partisipan

3. Komitmen waktu Biasanya penuh waktu Seringkali merupakan pekerjaan sampingan

Kebanyakan paruh waktu

4. Kapal Bertenaga, dengan peralatan yang memadai

Kecil; dengan motor di dalam (atau motor tempel kecil di luar)

Tidak ada, atau berbentuk kano

5. Perlengkapan Buatan mesin, atau pemasangan lainnya

Sebagian atau seluruhnya

menggunakan material-material buatan mesin

Material-material buatan tangan, dipasang oleh pemilik

6. Sifat Pekerjaan Dengan bantuan mesin Bantuan mesin yang minim

Dioperasikan dengan tangan

7. Investasi Tinggi, dengan proporsi yang besar di luar nelayan

Rendah; penghasilan nelayan (seringkali diambil dari pembeli hasil tangkapan)

Sangat rendah sekali

8. Penangkapan (per

unitpenangkapan)

Besar Menengah atau rendah Rendah hingga sangat rendah

9. Produktivitas (per orang nelayan)

Tinggi Menengah atau rendah Rendah hingga sangat rendah

10. Pengaturan Hasil Tangkapan

Dijual ke pasar yang terorganisir

Penjualan untuk lokal yang tak terorganisir, sebagian dikonsumsi sendiri

Umumnya dikonsumsi oleh nelayan itu sendiri, keluarganya, dan kerabatnya; atau ditukar

11. Pengolahan Hasil Tangkapan

Diolah menjadi tepung ikan atau untuk bahan konsumsi bukan untuk manusia

Beberapa dikeringkan, diasap, diasinkan; untuk kebutuhan manusia

Kecil atau tidak ada sama sekali; semuanya untuk dikonsumsi

12. Keberadaan Ekonomi Nelayan

Seringkali kaya Golongan ke bawah Minimal

13. Kondisi Sosial Terpadu Kadang terpisah Masyarakat yang terisolasi

Keterangan: Kategori (1), (4)-(10) dan (13) dari Kesteven (1973). Ungkapan di dalam kurung adalah tambahan perubahan karakteristik menurut Kesteven.

19

Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia.

Dari sisi sumberdaya, wilayah pantai merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya alam paling kaya dan merupakan bagian paling produktif di antara seluruh perairan bahari. Bahkan menurut Mulyana (1999) wilayah pesisir atau pantai menghasilkan sebagian besar (80%) produksi perikanan dunia. Walaupun demikian masyarakatnya dalam kondisi miskin bahkan secara ekonomi dianggap kelompok dengan opportunity cost yang rendah. Pendapat lain diungkapkan oleh Subade dan Abdullah (1993), bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. Oleh karenanya hampir seluruh kegiatan di wilayah ini menarik dipelajari dan diteliti termasuk kegiatan perikanan yang sebagian besar dilakukan di wilayah ini.

Dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan badan legal seperti perbankan, nelayan tidak mudah memperoleh akses yang diharapkannya karena ada penilaian rendahnya opportunity cost tersebut. Opportunity cost nelayan adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau kegiatan ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain

opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan kegiatannya meskipun kegiatan tersebut tidak lagi menguntungkan dan tidak efisien. Ada lagi yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan sebagai mata pencahariannya, yaitu tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

20

terjadi dengan keadaannya tidak dianggap sebagai masalah bagi mereka. Karena itu meskipun menurut pandangan orang lain hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupannya.

Smith (1979), menyimpulkan bahwa kekakuan aset perikanan (fixity and rigidity of fishing assets) adalah alasan utama nelayan tetap terperangkap dalam kemiskinan, dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kapal dan alat penangkap ikan sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Oleh karena itu walaupun rendah produktivitasnya, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang mungkin tidak efisien secara ekonomis.

Perikanan tangkap skala kecil di Indonesia adalah kontributor terbesar terhadap produksi perikanan. Bahkan sekitar 85% tenaga yang bergerak di sektor penangkapan ikan masih merupakan nelayan tradisional dan sangat jauh tertinggal dari nelayan negara lain (Widiyanto et al., 2002). Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu titik strategis dari penyebab utama kemiskinan dan ketidakberdayaan nelayan adalah lemahnya kemampuan manajemen usaha. Hal ini juga terjadi karena rendahnya pendidikan dan penguasaan keterampilan bidang perikanan. Oleh karena itu pemberdayaan sumberdaya perikanan laut sudah semestinya dilakukan melalui pendekatan dengan nelayan, antara lain dengan melakukan pemberdayaan kepada kelompok nelayan kecil agar mereka dapat mengorganisasikan kegiatan usahanya.

2.2 Definisi Kemiskinan

21

ketenteramaman masyarakat; (5) menurunnya kepercayaan masayarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (lost generations).

Walaupun nelayan skala kecil menjadi kontributor terbesar dalam produksi perikanan tangkap, namun nelayan masih selalu diidentikkan dengan kemiskinan (Elfindri, 2002). Kemiskinan yang merupakan indikator ketidakberdayaan masyarakat nelayan disebabkan oleh tiga hal utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural dan kemiskinan kultural (Nikijuluw, 2001).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal diluar individu nelayan, yaitu struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau dilingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

22

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan kultural ini sulit diatasi terutama karena pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal maupun informal, yang sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural (Nikijuluw, 2001). Seperti yang dinyatakan Shari (1990) dan Mashuri (1993) bahwa penyebab utama kemiskinan nelayan yang dapat dikategorikan kultural adalah masa kerja yang terbatas dan tidak pasti, nilai produksi dibagi bersama terutama nelayan buruh. Selain itu, keluarga nelayan juga memiliki mutu modal manusia yang relatif rendah (Saedan, 1999).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (voicelessness), serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development).

23

Secara lebih mendalam, Adiwibowo (2000) membedakan paling sedikit ada 6 (enam) macam kemiskinan, yaitu : (1) kemiskinan subsisten (penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.), (2) kemiskinan perlindungan (lingkungan buruk: sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan, (3) kemiskinan pemahaman (kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan), (4) kemiskinan partisipasi (tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas), (5) kemiskinan identitas (terbatasnya pembauran, terfragmentasi antara kelompok sosial), (6) kemiskinan kebebasan (stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik tingkat pribadi maupun komunitas).

Secara teoritis kemiskinan dapat dipahami melalui akar permasalahannya yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya sumberdaya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, (2) kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena strutur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.Definisi lain mengenai kemiskinan adalah seperti yang disebutkan oleh KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan), yang mendefiniskan penduduk miskin ke dalam beberapa golongan, masing-masing:

1) Usia di atas 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak produktif (usia lanjut dan miskin). Program untuk kelompok ini bersifat pelayanan sosial.

2) Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi menganggur). Program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan merupakan fokus penanggulangan kemiskinan. 3) Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok yang belum

produktif. Program yang dilakukan yaitu penyiapan sosial.

24

ketergantungan dalam struktur masyarakat. Chambers (1983) yang diacu dalam Adiwibowo (2000) mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (deprivation trap).

Kemiskinan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan politik. Rumusan pengertian kemiskinan mencakup unsur-unsur: (1) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan perumahan air bersih, transportasi dan sanitasi); (2) kerentanan; (3) ketidakberdayaan; dan (4) ketidakmampuan untuk menyalurkan aspirasinya. Sedangkan dimensi kemiskinan mencakup empat hal pokok, yaitu: (1) kurangnya kesempatan (lack of opportunity); (2) rendahnya kemampuan (low of capabilities); (3) kurangnya jaminan (low-level of security); (4) dan ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment).

Kemiskinan dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, antara lain struktural, kultural, dan alamiah. Penyebab kemiskinan struktural adalah yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada dimasyarakat yang menghambat produktifitas dan mobilitas masyarakat. Adapun penyebab kulturalnya adalah berkaitan dengan adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi kesehatan dan gizi yang buruk, sedangkan faktor alamiah adalah faktor kondisi alam dan geografis, misalnya keterisolasian daerah.

Indikator kemiskinan yang selama ini lazim digunakan adalah garis kemiskinan (poverty line), yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang melampaui ukuran pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Garis kemiskinan adalah ukuran yang didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum yang mencakup konsumsi makanan dan non makanan.

Disamping pengertian kemiskinan secara universal, diperlukan pula pengertian kemískinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas setempat dan pemerintah daerah terkait. Dengan demikian kriteria kermiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya

25

material, walaupun disadari masih terdapat berbagai pandangan lain yang non-material. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh indikasi-indikasi masalah kemiskinan yang nampak pada dimensi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Fauzi (1992) mendeifinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau masyarakat tidak mampu mencapai kecukupan dalam hal kebutuhan dasar manusia, khususnya menyangkut kebutuhan fisik yakni pangan dan bukan pangan (pakaian, perumahan dan jasa). Secara anatomis, pada dasarnya kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah dapat timbul karena faktor alam yang tidak mendukung, misalnya sumberdaya yang langka atau tidak bisa lagi menjadi daya dukung kebutuhan manusia. Kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Birokrasi yang berbelit-belit dan sistem mekanisme pasar yang tidak sehat misalnya merupakan beberapa sebab kemiskinan struktural.

Menurut Rasdani (1993), kemiskinan struktural disebabkan oleh kurang modal, kurang pendidikan, tidak punya keahlian yang lebih produktif, tidak punya pendukung yang kuat dalam masyarakat dan tidak punya semangat untuk memperbaiki nasibnya. Selain itu, tidak punya kemampuan dari dalam untuk mengembangkan diri, posisinya lemah dan pasrah sehingga tercipta kebudayaan kemiskinan (culture of poverty).

Kusnadi (2002) menyatakan bahwa kemiskinan dan tekanan sosial ekonomi yang dihadapi nelayan berakar pada faktor kompleks yang saling terkait. Faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Faktor non-alamiah, berkaitan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial yang pasti, lemahnya penguasaan jaring pemasaran dan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini.

26

nilai konsumsi total 9 bahan pokok dalam setahun yang dinilai dengan harga setempat. Kebutuhan hidup minimum yang dipergunakan sebagai tolok ukur adalah 100 kg beras, 15 kg ikan asin, 6 kg gula pasir, 6 kg inyak goreng, 9 kg garam, 60 liter minyak tanah, 20 batang sabun, 4 meter tekstil kasar dan 2 meter batik kasar. Besarnya standar kebutuhan hidup minimum per kapita per tahun dijadikan sebagai garis batas kemiskinan. Tingkat kemiskinan tersebut dibagi dalam beberapa katagori sebagai berikut:

a) Tidak miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun lebih besar dari 200% dari nilai total 9 bahan pokok dalam setahun.

b) Hampir miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun antara 125-200% dari nilai total 9 bahan pokok dalam setahun.

c) Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun antara 75-125% dari nilai total 9 bahan pokok dalam setahun.

d) Miskin sekali, apabila pendapatan per kapita per tahun lebih kecil dari 75% dari nilai total 9 bahan pokok dalam setahun.

2.3 Definisi Kesejahteraan

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Menurut gunawan (2007) kebijakan khusus pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang harus mempunyai arah pembangunan yang jelas. Arah pembangunan tersebut harus ditindaklanjuti melalui strategi peningkatan kesejahteraan dan dijabarkan melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan guna menanggulangi kemiskinan yang terdiri dari beberapa hal.

27

Kedua, pemberdayaan sumberdaya manusia, yaitu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen dan organisasi aparat dan warga masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pelatihan,peyuluhan dan pemdampingan.

Ketiga, penguatan kelembagaan yaitu upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat agar proses alih informasi dan teknologi, penyaluran dana dan informasi, proses produksi dan distribusi dan pemasaran serta administrasi pembangunan terlembaga dengan baik sesuai dengan kondisi lokal.

Keempat, prasarana dan sarana serta sistem informasi yaitu mengembangkan prasarana dan sarana serta jaringan pemasaran sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan input produksi dan menjual produk kepasar lokal, regional dan nasional melalui kemitraan dengan dunia usaha dan penyedia jasa pendukung. Serta sistem informasi yaitu meningkat kemampuan pemantauan, pengendalian, dan pelapora berbasis sistem informasi manajemen dan sistem informasi geographis agar pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan secara tepat arah, tepat sasaran dan tepat tujuan.

2.3.1 Tingkat kesejahteraan

Kesejahteraan bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai prdoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap factor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Konsep tentang kesejahteraan juga berkaitan dengan konsep tentang kemiskinan. Menurut Sayogyo (1977), klasifikasi tingkat kesejahteraan (kemiskinan) didasarkan pada nilai pengeluaran perkapita pertahun yang diukur dengan nilai beras setempat, yaitu: (1) miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari setara 320 kg beras untuk pedesaan dan 480 untuk daerah kota, (2) miskin sekali, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari 240 kg beras untuk pedesaan dan 360 kg untuk daerah kota, (3) paling miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari setara 180 kg beras untuk pedesaan dan 270 beras untuk daerah kota.

28

makanan bergizi, sarana kesehatan serta keadaan sanitasi lingkungan yang tidak memadai.

Tinjauan tentang kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat melalui kondisi maupun fasilitas yang dimiliki suatu tempat tinggal. Perumahan (papan) adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting selain makanan (pangan) dan pakaian (sandang) dalam pencapaian kehidupan yang layak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pendidikan penduduk sering dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa dan indikator dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan dalam kehidupan dewasa ini sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Selain itu, faktor gizi juga merupakan indikator utama dalam komponen gizi dan konsumsi yang digunakan dalam menggambarkan taraf hidup masyarakat. Penyebab kekurangan gizi yang menggambarkan taraf hidup masyarakat yang lebih rendah lebih lanjut dikatakan bahwa tingkat ekonomi yang masih rendah menyebabkan masyarakat belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan.

Tinjauan atas tingkat kesejahteraan rakyat dapat pula dilihat melalui kondisi maupun fasilitas tempat tinggal yang dimiliki. Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang paling penting selain makanan dan pakaian untuk mencapai kehidupan yang layak. Rumah pada saat ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi sudah mencerminkan kehidupan rumah tangga/masyarakat.

29

Tingkat kesejahteraan sosial diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga yang didasarkan pada pola pengeluaran untuk pangan, barang dan jasa, rekreasi, bahan bakar dan perlengkapan rumah tangga. Pendekatan pengamatan dilakukan terhadap kondisi perumahan, kesehatan, pendidikan dan pola pengeluaran rumah tangga. Penilaian terhadap kondisi perumahan didasarkan pada jenis dinding rumah, jenis lantai, jenis atap serta status kepemilikan. Pendekatan untuk menilai kondisi kesehatan berdasarkan kondisi sanitasi perumahan serta kondisi perlengkapan air minum, air mandi, cuci dan kakus (BPS, 1991).

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1996) yang diacu dalam Primayuda (2002), yang disebut keluarga sejahtera adalah: (1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama; (2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarganya; dan (3) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, berkehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk, disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

30

Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1996) yang diacu dalam Primayuda (2002) adalah sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sejahtera (PS), yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara minimal serta kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap-1 (S-1), adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasrnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, Keluarga Berencana (KB), interaksi dalam keluarga, lingkungan, tempat tinggal serta kebutuhan transportasi.

3) Keluarga Sejahtera Tahap-2 (S-2), adalah keluarga yag telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi.

4) Keluarga Sejahtera Tahap-3 (S-3), adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, prsikologis dan pengembangannya akan tetapi belum dapat memberikan sumbangan untuk masyarakat, berperan secara aktif di masyarakat dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

5) Keluarga Sejahtera Tahap-3 plus (S-3+), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. 2.3.2 Pemberdayaan sumberdaya manusia

31

masyarakat sekitar proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama kecenderungan primer yang prosesnya sering disebut sebagai makna pemberdayaan. Kecenderungan ini menekankan pada proses pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (survival of the fittes). Kedua kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Sesungguhnya, di antara kedua kecenderungan tersebut adalah saling terkait, bahkan bisa saja agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranarka dan Vidhyandika , 1996).

Berdasarkan konsep tersebut, proses pemberdayaan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Merumuskan relasi kemitraan, 2) Mengartikulasikan tantangan-tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, 3) Mendifinisikan arah yang ditetapkan, 4) mengeksplorasi sistem-sistem sumber, 5) Menganalisis kapabilitas sumber, 6) Menyususn frame

pemecahan masalah, 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan, 8) Mengakui temuan-temuan, 9) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

32

Berkaitan dengan pemberdayan nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya adalah 1) Strategi Fasilitasi, yaitu mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah secara bersama-sama dengan kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian. 2) Strategi edukatif, yaitu strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan. 3) Strategi persuasive, yaitu strategi yang ditujukan untuk membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan. 4) Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang efektif membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopolis akses. Untuk terlaksananya strategi-strategi tersebut, program unggulan harus dibuat dan dilaksanakan secara terstrukur dan terencana dengan komitmen yang kuat.

33

yaitu : (1) Administrasi dan manajemen, (2). Badan usaha dan, (3). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (Community Based Management = CBM) adalah suatu strategi untuk mencapai pembangunan berpusat pada masyarakat, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah.

Pengelolaan dengan konsep CBM ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Pengelolaan dengan CBM ini memiliki resiko jika sumberdaya manusianya tidak siap. Namun demikian, dalam konsep pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam kenyataannya juga tidak sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan pemerintah dalam implementasinya. Masyarakat memiliki banyak kekurangan terutama dalam kualifikasi pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan, keuangan/permodalan dan sebagainya.

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat local sebagai dasar pengelolaannya. Pengembangan masyarakat dengan CBM dikaitkan dengan kepercayaan (religion). Oleh sebab itu pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang mengakomodir berbagai kepentingan (termasuk pemerintah) dalam pengelolaan sumberdaya alam yang disebut CO-Operative Management (CO- Management)

34

(3) berbasis kem