SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Oleh

Hardiyani Windari 1111013000084

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

KARYA MOCHTAR, LTJBIS SERTA IMPLIKA,ST}IYA TERIIADAP PEMBEI,AJARAN APRESIASI SASTRA DI

SEKOLAII MENENGAE ATAS (SMA)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tmbiyah dan Keguruan

untuk lvIerlen&hi Persyaratan Memperoleh Gelar Ssrlarn Peadidika$ (S,Pd.)

Oleh

Hardivani Wi*dari

I\rIM. 1111013000084

JURUS$I PENDIDIKAI\I BAIIASA DAI\I SASTRA INDOFTESIA

FAKULTAS ILMU TARBTYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIT IIIDAYATI]LL"A,II

JAKARTA

2015 Mengetahui,

Dosen Pemlfmhing

A

/l

/

,.4/'l\

/

[c,

1111013000084, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah pada

tanggal 12 Oktober 2075, di hadapan dewan penguji. Oleh karena itu, penulis

berhak memperoleh gelar Sarjana S-1 (S.Pd.) dalam bidang Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia.

Jakarta, l2 Oktober 2015

Panitia Ujian Munaqosah

Ketua Panitia (Ketua Jurusan/Prodi)

Makyun Subuki. M.Hum. NIP. 19800305 200901 I 015

Sekretaris (Sekretaris Jurusan/Prodi)

Dona Aii Karunia Putra. M.A.

NIP. 19840409 20110l 1 015

Penguji I

Novi Diah Haryanti. M.Hum.

NIP. 19841t26 20t503 2 007

Penguji II

Rosida Erowati, M.Hum.

NIP. 19771030 200801 2 009

Tanggal Tanda Tangan

l%-"

l\:v^i

0,,#'

e*l

qol( lto23/,o

us

rflnout

'. t. "'...'..

Saya yang bertanda tan

Nama

Tempat/Tgl.Lahir NIM

Jurusan / Prodi

Judul Skripsi

gan di bawah ini, Hardiyani Windari

Tangerang/O4 September I 993

I l l r013000084

Pendidikan Bahasa dan Sasta Indonesia

Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran

Apresiasi Sasta di SekolahMenengah Atas (SMA)

Dosen Pembimbing : Ahmad Bahtiar, M.Hum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri

dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pemyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis Serta Implikasinya terhadap Pembelajaran

Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas”. Jurusan Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Pembimbing: Ahmad Bahtiar, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang tergambar

dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis dengan melakukan

analisis objektif dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam analisis

novel Jalan Tak Ada Ujung adalah pendekatan objektif dengan tinjauan sosiologi

sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar bukan saja mengenai tempat, waktu dan keadaan sosial di dalam novel. Tetapi latar juga berkaitan dengan karakter tokoh di dalam cerita, latar berkaitan dengan waktu peristiwa dan dalan

novel Jalan Tak Ada Ujung memiliki latar sosial tentang keadaan ekonomi dan

juga kondisi politik. Ditinjau dengan sosiologi sastra terdapat relevansi dengan peristiwa di luar karya sastra yang merupakan refleksi dari peristiwa yang terjadi

pada masa novel Jalan Tak Ada Ujung dibuat. Melalui penelitian ini peserta didik

akan mengetahui bahwa dalam memahami sebuah novel, latar dapat menciptakan setiap kemunculan peristiwa yang terdapat pada cerita dalam novel. Penelitian tentang analisis latar dapat diimplikasikan dalam pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya memberikan pengetahuan lebih mendalam terhadap latar dalam materi analisis unsur intrinsik.

the road with no end by Mochtar Lubis as well as implications for Literary appreciation of Learning in Senior High School". The Department of Language and Indonesian Literature Education, Faculty of Tarbiya and Teacher Sciences. State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Mentor: Ahmad Bahtiar, M. Hum.

This study aims to describe the setting reflected in the novel A Road with

No End novel by Mochtar Lubis did an analysis of the objective and the implications for learning literature in school. The methods used in this research is descriptive, qualitative approach. While the approach used in the analysis of the

novel A Road with No End is an objective approach with literaty sociology study.

Based on the results of the research that has been done, it was found that the setting is not just about place, time and social circumstances in the novel. But also with regard to the character of the character in the story, the setting related to

time and events in the novel A Road with No End of social setting about economy

and also political conditions. Reviewed by sociology of literature there is relevance to the events outside of literary works that are a reflection of events

taking place during the novel A Road with No End is created. Through these

studies the learners will know in understanding a novel, the setting can create each occurrence of the events in the story in the novel. Research about analysis setting can be implied in a literary appreciation of learning in Senior High School in an effort to give more in-depth knowledge against the setting of the intrinsic elements of the analysis in the material.

Maha Kuasa akan segala sesuatu, pencipta segala yang dikehendaki-Nya dan

pemberi rahmat serta karunia, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Swt. limpahkan kepada

Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir

zaman.

Ide penulisan skripsi ini berawal dari mata kuliah “sejarah sastra” saat

membahas tentang novel Jalan Tak Ada Ujung yang digunakan penulis sebagai

tugas akhir semester, dari situlah penulis berusaha mendalami kembali dengan

menganalisis novel tersebut. Akhirnya dalam pencarian, penulis menemukan

bahasan tentang latar yang terdapat dalam novel. Proses penyusunan skripsi ini

menggunakan beberapa kajian. Kajian-kajian tersebut digunakan sebagai alat

untuk menganalisis novel Jalan Tak Ada Ujung dengan asumsi bahwa adanya

keterkaitan latar dengan unsur intrinsik lainnya dalam novel dan karya sastra tidak

lepas dari konteks sosialnya. Skripsi berjudul “Analisis Latar dalam Novel Jalan

Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas” ini merupakan tugas akhir yang

harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana.

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis tidak dapat terlepas dari bantuan,

bimbingan dan dukungan pribadi-pribadi yang senantiasa mendampingi dan

membimbing dalam proses penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir menempuh

Strata satu.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

3. Ahmad Bahtiar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan

bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan

senang hati membagi ilmu dan memberikan arahan kepada penulis selama

penyusunan skripsi.

5. Bapak Harno dan Ibu Sri Winda, orangtuaku tercinta, yang selalu menguatkan

hati dan pikiran ketika lemah dan lelah, yang tak hentinya memberikan kasih

sayang, perhatian, pengertian, motivasi, semangat, serta doa untuk setiap

langkah penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi. Terimakasih

yang tak terhingga untuk mereka.

6. Dhandi Laksono, Haris Tri Suseto dan Bayu Adji Ramadhan, adik-adikku

tersayang terima kasih atas waktu canda dan tawa ketika rasa penat

menghampiri.

7. Said Kurniawan, S.Kom., yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa

dan juga meluangkan waktunya untuk membantu penulis hingga

terselesaikannya skripsi ini.

8. Risma Nurpadilah dan Aprilia Dwi Permatasari, sahabat yang selalu

meluangkan waktu, teman berbagi keluh kesah terima kasih atas saran,

dukungan dan doa kalian.

9. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan Widiyowati Tria Rani Astuti, Rifqi

Faizah, Amanah Ari Rachmanita, Aminah Ratna Ningsih, Silviani Marlinda

dan Hadiyati Wulan Dani yang telah meluangkan waktu untuk saling

mendoakan dan saling membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Teman-teman mahasiswa Jurusan PBSI, khususnya kelas C angkatan 2011

kemudahan bagi kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi

penulis dan umumnya bagi pembaca, serta dapat memberikan sumbangsih bagi

khazanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, 04 September 2015

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT.. ... ii

KATA PENGANTAR.. ... iii

DAFTAR ISI.. ... vi

DAFTAR GAMBAR... ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Identitas Masalah…. ... 5

C. Pembatasan Masalah ... 6

D. Perumusan Masalah ... 6

E. Tujuan Penulisan ... 6

F. Manfaat Penelitian ... 7

G. Metode Penelitian... 8

1. Sumber Data/Objek Penelitian. ... 9

2. Teknik Pengumpulan Data. ... 9

3. Teknik Analisis Data. ... 9

BAB II KAJIAN TEORI A. Novel ... 11

1. Pengertian Novel ... 11

2. Jenis-jenis Novel. ... 12

3. Unsur-unsur Intrinsik Novel… ... 16

4. Unsur Ekstrinsik Novel. ... 24

5. Sosiologi Sastra. ... 25

C. Pemikiran Mochtar Lubis ... 32

D. Pembicaraan Beberapa Karya Mochtar Lubis... 35

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Sinopsis Novel Jalan Tak Ada Ujung. ... 38

B. Analisis Objektif Novel Jalan Tak Ada Ujung. ... 40

1. Tema.. ... 40

2. Alur... 41

3. Tokoh dan Penokohan ... 48

4. Latar ... 57

5. Sudut Pandang ... 71

6. Gaya Bahasa. ... 72

7. Amanat. ... 73

C. Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung ... 74

1. Hubungan dengan Tema... 74

2. Hubungan Penokohan ... 75

3. Hubungan Waktu Peristiwa ... 79

4. Hubungan dengan Kondisi Sosial Ekonomi... 81

5. Hubungan dengan Sosial Politik ... 83

D. Implikasi Terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah ... 85

BAB V PENUTUP A.Simpulan ... 89

B. Saran ... 90

Gambar 3 Alur Novel Detektif

Gambar 4 Alur Novel Sosial dan Novel Politik

Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Surat Pernyataan Uji Referensi

Lampiran 4 Daftar Uji Referensi

A. Latar Belakang

Sastra harus dipandang dalam hubungan yang tak terpisahkan

dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sejarah dan sosial

yang mempengaruhi pengarang.1Karya sastra merupakan suatu cerminan

atau gambaran keadaan yang terjadi di masyarakat. Seorang pengarang

membuat karya sastra karena ia menangkap keadaan di masyarakat.

Masyarakat dan kehidupannya ini dijadikan suatu sumber data untuk

penulisan karya sastra. Realita yang ada dalam masyarakat diangkat dan

diceritakan dalam sebuah karya sastra.

Proses penciptaan (produksi karya sastra) serta penyebaran dan

penggandaannya sastra melibatkan berbagai macam pihak. Pencipta karya

sastra, yakni pengarang, berdasarkan kreativitas, imajinasi, dan kerjanya

menuliskan atau menciptakan suatu karya. Bagi banyak orang, karya sastra

menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang kebenaran, tentang apa

yang baik dan buruk. Ada pesan yang sangat jelas disampaikan, ada pula

yang bersifat tersirat secara halus. Karya sastra juga dapat dipakai untuk

menggambarkan apa yang ditangkap sang pengarang tentang kehidupan di

sekitarnya. Sastra merupakan media komunikasi, yang melibatkan tiga

komponen, yakni pengarang sebagai pengirim pesan, karya sastra sebagai

pesan itu sendiri, dan penerima pesan yakni pembaca karya sastra maupun

pembaca yang tersirat dalam teks atau yang dibayangkan oleh

pengarangnya.

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara

langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud, misalnya

peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan,

bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain.

1

Robert Escarpit, Sosiologi Sastra, terj. Ida Sundari Husen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Latar menunjukkan pada tempat, yaitu lokasi di mana cerita itu

terjadi, waktu, kapan cerita itu terjadi dan lingkungan sosial-budaya,

keadaan kehidupan bermasyarakat tempat tokoh dan peristiwa terjadi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, latar terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu

tempat, waktu dan lingkungan sosial-budaya. Latar yang berisi tentang

sejarah Indonesia terdapat dalam kumpulan cerita pendek karya Idrus yang

berjudul Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma. Dalam kumpulan cerita

pendek tersebut terdapat 2 latar waktu yang berbeda masa, yaitu masa

masa penjajahan Jepang dan setelah kemerdekaan.

Salah satu novel yang menarik latarnya adalah novel Jalan Tak

Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang juga berisi tentang sejarah

Indonesia. Latar atau setting dalam novel tersebut menggambarkan

keadaan sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1946-1947 yang

mencakup latar fisik yaitu latar tempat dan waktu yang berlatarkan

pascakemerdekaan, juga terdapat di dalamnya yaitu latar sosial saat

terjadinya revolusi. Mochtar Lubis menangkap apa yang terjadi pada masa

itu. Ketika itu Indonesia yang sudah merdeka karena kedatangan sekutu

yang membuat Jepang menyerah. Kedatangan sekutu disambut dengan

sikap netral oleh pihak Indonesia, karena diketahui bahwa tugas sekutu

hanyalah untuk membebaskan tawanan perang serta melucuti pasukan

Jepang. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa dalam pasukan sekutu

terdapat serdadu Belanda dan aparat Netherland Indies Civil

Administration (NICA) yang terang-terangan bermaksud menegakkan

kembali pemerintah Hindia Belanda.2 Kedatangan sekutu yang diikuti

dengan Belanda atau NICA mempengaruhi kondisi sosial budaya,

ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Pasukan Belanda

bersenjata tank, dibantu oleh pasukan udara yang kuat, langsung

menyusup ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam dua minggu,

Belanda berhasil menguasai hampir semua kota besar dan kota-kota

penting di Jawa Barat dan Jawa Timur.3

2

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI.

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h.186

3

George McTurnan Kahin. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, terj. Tim Komunitas Bambu

Pada karya Mochtar Lubis yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung,

penulis mengkaji analisis latar (setting) dalam novel tersebut dengan

menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Dengan latar (setting) dalam novel

tersebut, Mochtar Lubis ingin menceritakan tentang apa yang terjadi di

Indonesia pada masa setelah proklamasi. Melalui karya sastra yang dibuat

dengan latar cerita tentang pascakemerdekaan bangsa Indonesia akan

memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca, tentang fakta yang

disampaikan melalui karya sastra.

Terkait analisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis

yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat tesis dan skripsi yang

menjadikan novel JTAU karya Mochtar Lubis sebagai objek penelitian.

Dengan judul “Pandangan Kemanusiaan Mochtar Lubis”, “Tinjauan Psikologis Tokoh”, dan “Patriotisme dalam Novel JTAU”.4 Terdapat jurnal

yang menganalisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis.

Jurnal tersebut menganalisa pola struktur cerita dari Jalan Tak Ada Ujung

karya Mochtar Lubis. Dari sisi struktur ceritanya, plot dari JTAU dan

kesatuan maknanya dihasilkan dengan menghubungkan bagian peristiwa,

orang dan latar belakang secara dekat. Makna kehidupan diinterpretasikan

Guru Isa sebagai ketakutan yang amat sangat dapat mengembangkan

makna lebih lanjut dan selanjutnya menghadirkan makna kehidupan

merusak pikiran.5

Sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia nyata,

maka pengajaran sastra harus dipandang sebagai sesuatu yang penting yang patut menduduki tempat yang selayaknya. Pengajaran sastra jika

dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat juga

memberikan sumbangan terhadap keberhasilan dalam proses belajar dan

mengajar. 6 Hal ini juga berhubungan dengan konsep Horace tentang

dulce dan utile, yakni bahwa sastra itu indah dan bermanfaat. Maka dalam hal ini, sastra dapat berguna untuk mengajarkan sesuatu, yaitu melalui

pendidikan sastra khususnya di mata pelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia di sekolah.

4Tesis, Agus R. Sarjono, “Citra Rumah dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung

Mochtar Lubis dan

Keluarga Gerilya Pramoedya Ananta Toer” Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia,

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 2002. Selanjutnya mengenai Judul Skripsi lainnya terdapat dalam BAB II pada penelitian relevan.

5

Charles Butar-butar, Analisis Struktur pada Novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar

Lubis, Indonesia Scientific Journal Database, 6, 2008, h.338

6

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah memilih atau

menentukan bahan pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu

siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh

kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, bahan pembelajaran

hanya ditulis secara garis besar dalam materi pokok. Dalam kompetensi

tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai

dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya.7 Tugas gurulah untuk

menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan pembelajaran

yang lengkap.

Selama ini guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di

Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung menggunakan teknik atau

metode pembelajaran secara teoretik dan monoton sehingga menimbulkan

kebosanan dan ketidaktertarikan siswa untuk belajar mata pelajaran ini.

Padahal dari pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia ini guru diharapkan

bisa lebih mengeksplorasikan cara pengajarannya untuk lebih

mengenalkan siswa kepada sejarah tentang Indonesia yang di ceritakan

melalui karya sastra. Oleh karena itu, siswa dituntut berpikir kritis dan

menggunakan imajinasinya dalam usaha menganalisis karya sastra dan

mengapresiasi sastra.

Selain hanya teori, siswa juga harus memiliki pengalaman sastra,

misalnya dengan membaca karya sastra atau membuat karya sastra.

Sebagai contoh, untuk memperoleh teori tentang unsur-unsur dalam novel

atau karya sastra lain, seorang guru harus memperkenalkan novel tersebut

dengan cara mengkaji dan mengapresiasinya. Dalam sastra dimanfaatkan

antara realitas sejarah dengan rekaan. Fungsinya adalah mempertegas

kebenaran dan ketepatan isi cerita seluruhnya dalam rangka membawa

message (pesan) teksnya.8 Dengan mengajak siswa untuk mengapresiasi karya sastra dapat juga memberikan pengetahuan baru bahwa peristiwa

7

Depdiknas, Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: Badan

Standar Nasional Pendidikan, 2006), h. 107.

8

yang terjadi dalam kehidupan nyata dapat pula tergambarkan melalui

karya sastra, dalam hal ini adalah novel.

Maka dari penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul penelitian “Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak

Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap

Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas”. Tinjauan

sosiologi sastra digunakan untuk mengkaitkan kondisi keadaan di luar

karya sastra dengan apa yang diceritakan dalam novel. Diharapkan dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi apresiasi sastra tidak hanya

memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam novel,

melainkan dapat juga mengkaitkan sejarah dengan cerita dalam novel

Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada

latar yang tergambarkan dalam cerita pada novel Jalan Tak Ada Ujung

karya Mochtar Lubis yang menggambarkan Indonesia di tahun 1946-1947

atau tepatnya saat Indonesia pascakemerdekaan.

1. Belum adanya analisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar

Lubis terkait latar fisik maupun latar sosial Indonesia

pascakemerdekaan.

2. Belum adanya analisis karya sastra mengenai perjuangan

pergerakan nasional bangsa Indonesia yang tergambarkan dalam

latar (setting) yang terdapat dalam novel Jalan Tak Ada Ujung

karya Mochtar Lubis.

3. Kurangnya metode yang dilakukan guru dalam materi

pembelajaran apresiasi sastra dalam pelajaran Bahasa Indonesia di

Sekolah Menengah Atas (SMA).

4. Kurangnya bahan pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah,

pembatasan masalah pada penelitian ini adalah, penulis mengkaji dan

memaparkan “Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya

Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan

masalah seperti telah diuraikan di atas maka diperlukan suatu perumusan

masalah dalam penelitian ini, adapun perumusan masalahnya sebagai

berikut:

1. Bagaimana latar yang tergambarkan dalam novel Jalan Tak Ada

Ujung karya Mochtar Lubis?

2. Bagaimana implikasi novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar

Lubisterhadap pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia di SMA?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar yang tergambarkan dalam novel Jalan Tak

Ada Ujung karya Mochtar Lubis.

2. Mendeskripsikan implikasi novel Jalan Tak Ada Ujung karya

Mochtar Lubis terhadap pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA.

F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis

a. Memberikan pengetahuan dalam mengkaji salah satu unsur

pembangun cerita novel yakni latar yang terdapat dalam novel

b. Memberikan pengetahuan tentang keadaan sosial dan politik zaman

pascakemerdekaan.

c. Memberikan pengetahuan mengenai hasil kajian tentang latar

dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di

Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Manfaat Praktis

a. Siswa SMA, dengan adanya pembelajaran karya sastra diharapkan

meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis sebuah karya

sastra yang berhubungan dengan keadaan sosial di luar karya sastra

tersebut.

b. Diharapkan penelitian ini juga berguna bagi para peneliti lain yang

ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.

c. Dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alternatif bahan

pembelajaran apresiasi sastra di sekolah/madrasah, untuk

meningkatkan kemampuan apresiasi siswa dalam pembelajaran

sastra. Terutama dalam mengapresiasi sebuah karya yang diangkat

berdasarkan sejarah yang terjadi di Indonesia dan dapat menambah

pengetahuan bagi siswa.

d. Dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kesusastraan

pascakemerdekaan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan deskripsi yaitu berupa

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.9

Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menggunakan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati.

Dalam hal ini objek yang diamati adalah novel Jalan Tak Ada Ujung karya

Mochtar Lubis dan implikasinya terhadap pembelajaran apresiasi sastra di

SMA.

Metode ini dimaksud untuk memberikan gambaran, analisis dan

penjabaran secara objektif agar dapat mengungkapkan hubungan antar

unsur-unsur cerita di dalam teks dan dapat menggambarkan sejarah

Indonesia yang terkandung di dalamnya. Metode ini digunakan untuk

menggambarkan hal-hal faktual yang terdapat dalam karya sastra sehingga

pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sejarah Indonesia

yang terkandung dalam latar pada novel Jalan Tak Ada Ujung karya

Mochtar Lubis.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis novel ini adalah

pendekatan objektif lalu juga ditinjau berdasarkan sosiologi sastra yang

penelitiannya dipusatkan kepada keterkaitan dengan yang terjadi di luar

karya sastra. Lalu jenis penelitian yang akan peneliti pergunakan adalah

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan

sosiologi sastra dengan menghubungkan cerita dalam novel Jalan Tak Ada

Ujung dengan keadaan sosial, yakni pergerakan perjuangan yang tergambar pada latar cerita dalam novel tersebut dan latar kejadian pada

cerita dalam novel, yaitu pada zaman pascakemerdekaan Indonesia

1946-1947.

9

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009) h.

1. Sumber Data/Objek Penelitian

a. Data Primer

Data penelitian ini bersumber pada novel Jalan Tak Ada

Ujung karya Mochtar Lubis diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan merupakan cetakan kelima pada 2002.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh

secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi masih berdasar

pada kategori konsep yang akan dibahas. Sumber data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari karya tulis

ilmiah, buku-buku, dan juga artikel dari koran.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah

untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh peneliti adalah dengan membaca teks sastra dalam

hal ini novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis kemudian

menyimak secara seksama untuk pada akhirnya peneliti melakukan

pencatatan. Langkah berikutnya penelitian kepustakaan berkenaan

dengan kajian latar (setting) dalam novel.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk

menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh

agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh peneliti,

tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian

itu.

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis berdasarkan pendekatan

sosiologi sastra untuk mengungkapkan pokok masalah yang diteliti

Metode penulisan yang dipakai adalah analisis teks dengan awal

penulisan dimulai mengenai pembahasan secara intrinsik tentang

cerita tersebut untuk melihat secara lebih jelas

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam cerita serta

pendukung-pendukung isi penceritaan berupa penokohan, alur, latar, tema dan

gaya bahasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai

unsur intrinsik lebih mendalam tentang latar dari cerita tersebut

dengan keadaan yang relevan berdasarkan latar dalam cerita pada

A. Novel

Dalam pembicaraan karya sastra rekaan atau imajinasi kita dapat

membaginya menjadi tiga bagian, yakni fiksi, puisi, dan drama. Orang

sering menggolongkan hasil-hasil sastra menjadi prosa dan puisi.

Termasuk prosa di dalamnya adalah novel, cerita pendek, dan esai.

1. Pengertian Novel

Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan pula

dari kata novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila

dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama,

dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian.1 Novel

merupakan suatu bentuk karya sastra. Novel atau prosa rekaan adalah

kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu, dengan

peranan, latar serta tahapan dalam rangkaian cerita tertentu yang

bertolak dari hasil imajinasi (dan kenyataan) sehingga menjalin suatu

cerita.2 Novel adalah suatu cerita yang fiktif dalam panjang yang

tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan,

yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak

kacau atau kusut.3

Pada hakikatnya sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan

kehidupan itu sendiri dan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial

dan fenomena sosial itu bersifat konkret yang terjadi di sekeliling kita

sehari-hari. Karya sastra adalah karya yang dimaksudkan oleh

pengarang sebagai karya sastra, berwujud karya sastra, dan diterima

1

Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 2011) h.167

2

Aminuddin dalam Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)

h. 125-126

3

oleh masyarakat sebagai karya sastra.4 Novel tidak melukiskan

kenyataan, tetapi menampilkan segala macam hubungan dan kaitan

yang kita kenal kembali, berdasarkan pengalaman kita sendiri

mengenai kenyataan. Itulah sebabnya mengapa teks novel sangat

cocok untuk melukiskan segi-segi yang khas dalam kenyataan.5

Novel adalah produk masyarakat. Novel berada di masyarakat

karena novel dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan

desakan-desakan emosional atau rasional dalam masyarakat.6 Dengan

melukiskan sebuah peristiwa yang jarang terjadi, maka teks sastra

dapat memperlihatkan masalah-masalah yang berlaku umum, atau

suatu aspek umum dari suatu kehidupan manusia umumnya.

Dapat dikatakan bahwa novel adalah salah satu bentuk karya sastra

yang mempunyai unsur-unsur intrinsik untuk membangun ceritanya. Novel bisa diangkat dari berbagai tema dari realita kehidupan yang

terjadi di masyarakat. Bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari

dengan penggarapan unsur-unsur intrinsik yang lengkap.

2. Jenis-jenis Novel

Menurut Mochtar Lubis, novel itu ada bermacam-macam, antara

lain:7

a. Novel Avontur

Dalam KBBI, avontur berarti petualangan. Novel avontur

adalah novel yang menjelaskan cerita dengan memusatkan pada

seorang lakon atau pemeran utama. Pengalaman pemeran utama

dinilai dari awal hingga akhir.

A B C--- Z

[image:25.595.114.514.255.757.2]* * * * * *

Gambar 1. Alur novel avontur

4

Wahyudi Siswanto. op.cit., h. 92.

5

Jan Van Luxemburg, dkk., Pengantar Ilmu Sastra, Terj. Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia,

1996) h.23

6

Wijaya Heru Santosa dan Sri Wahyuningtyas, Pengantar Apresiasi Prosa, (Surakarta: Yuma

Pustaka, 2010) h.47

7

Gambar di atas adalah gambar bentuk novel avontur, yang

dipusatkan pada seorang lakon atau hero utama. Pengalaman lakon

mulai pada titik A, dan melalui pengalam-pengalaman yang lain

(titik-titik B,C,D, dan seterusnya) hingga ke titik Z, yang

merupakan akhir cerita. Titik itu biasanya pada novel avontur

adalah heroine atau lakon wanita. Sering titik-titik B, C, D, dan

seterusnya itu merupakan rintangan-rintangan bagi lakon untuk

mencapai tujuan, yaitu Z. Novel Maryam karya Okky Madasari

termasuk dalam novel avontur.

b. Novel Psikologis

Novel psikologis berisi cerita mengutamakan pemeriksaan

seluruhnya dari pikiran-pikiran para pelakunya.

A B C D E

* * * * *

Gambar 2. Alur novel psikologis

Gambar di atas menunjukkan bentuk novel psikologis.

Perhatian tidak ditujukan pada avontur yang berturut-turut terjadi

(baik avontur lahir maupun rohani), tetapi lebih diutamakan

pemeriksaan seluruhnya dari semua pikiran-pikiran para pelaku,

yang dalam gambar ditunjukkan oleh A, B, C, D, E, dan

seterusnya. Novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis

termasuk dalam novel psikologis.

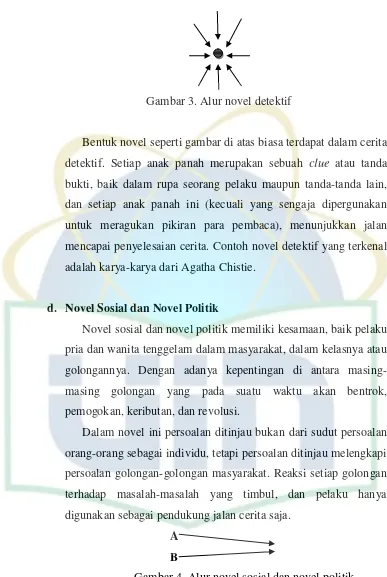

c. Novel Detektif

Dalam novel ini, mengungkapkan bagian-bagian cerita untuk

membongkar rahasia kejahatan dan bukti-bukti yang dijadikan

jalan untuk mencapai penyelesaian cerita. Dalam cerita

[image:26.595.123.513.125.639.2]Gambar 3. Alur novel detektif

Bentuk novel seperti gambar di atas biasa terdapat dalam cerita

detektif. Setiap anak panah merupakan sebuah clue atau tanda

bukti, baik dalam rupa seorang pelaku maupun tanda-tanda lain,

dan setiap anak panah ini (kecuali yang sengaja dipergunakan

untuk meragukan pikiran para pembaca), menunjukkan jalan

mencapai penyelesaian cerita. Contoh novel detektif yang terkenal

adalah karya-karya dari Agatha Chistie.

d. Novel Sosial dan Novel Politik

Novel sosial dan novel politik memiliki kesamaan, baik pelaku

pria dan wanita tenggelam dalam masyarakat, dalam kelasnya atau

golongannya. Dengan adanya kepentingan di antara

masing-masing golongan yang pada suatu waktu akan bentrok,

pemogokan, keributan, dan revolusi.

Dalam novel ini persoalan ditinjau bukan dari sudut persoalan

orang-orang sebagai individu, tetapi persoalan ditinjau melengkapi

persoalan golongan-golongan masyarakat. Reaksi setiap golongan

terhadap masalah-masalah yang timbul, dan pelaku hanya

digunakan sebagai pendukung jalan cerita saja.

[image:27.595.123.510.102.679.2]A B

Gambar 4. Alur novel sosial dan novel politik

Gambar di atas adalah gambar bentuk novel sosial. Kedua

garis A dan B merupakan tenaga atau kepentingan masing-masing

keributan, revolusi dan sebagainya. Novel Pulang karya Laila S. Chudori termasuk dalam novel sosial dan novel politik.

e. Novel Kolektif

Novel kolektif merupakan bentuk novel yang paling sukar dan

banyak seluk-beluknya.

Gambar 5. Alur novel kolektif

Dalam novel kolektif, individu sebagai pelaku tidak dipentingkan. Novel kolektif tidak terutama membawa “cerita”, tetapi lebih mengutamakan cerita masyarakat sebagai suatu

totalitas suatu keseluruhan. Novel seperti ini mencampuradukkan

pandangan antropologis dan sosiologis dengan cara mengarang

novel atau roman. Contohnya adalah novel Sang Pencerah karya

Akmal Nasery Basral.

3. Unsur-Unsur Intrinsik Novel

Novel yang utuh terdiri dari berbagai unsur pembentuknya.

Secara garis besar berbagai macam unsur tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur

ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering disebut para kritikus

dalam rangka mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra

pada umumnya.

Unsur instrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra

yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri.

Melalui unsur instrinsik dapat ditemukan informasi-informasi yang

membangun karya sastra tersebut.

a. Tokoh, Watak, dan Penokohan

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam

cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita.

Sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan.

Tokoh dalam karya rekaan selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah

laku atau watak-watak tertentu. Pemberian watak pada tokoh suatu

karya oleh sastrawan disebut perwatakan.8

Watak atau karakter menurut Stanton, dibagi menjadi dua

konteks. Konteks pertama, karakter merujuk kepada

individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter

merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan,

emosi, dan prinsip moral dari individu-individu.9

b. Tema

Brooks dalam Tarigan mengatakan bahwa tema adalah

pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai

kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau

membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra.10

Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Tema

berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan

karya rekaan yang diciptakannya. Tema merupakan kaitan

hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan prosa rekaan

pengarangnya.11 Tema merupakan gagasan pokok yang ingin

disampaikan pengarang dalam karya sastranya. Tema biasanya

8

Siswanto, Op. Cit. h. 142

9

Robert Stanton, Teori Fiksi, terj. Sugihastuti dan Rossi Abi Al Irsyad, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2007) h.33 10

Tarigan, op. cit., h.125

11

selalu berkaitan dengan pengalaman kehidupan sosial, cinta,

ideologi, religious dan sebagainya. Dengan demikian, tema adalah

bagian dari suatu cerita yang menggambarkan kondisi emosi dan

kejiwaan pengarang yang membentuk dasar gagasan utama sebuah

cerita.

c. Alur

Alur atau Plot merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu

cerita rekaan. Rangkaian peristiwa direka dan dijalin dengan

seksama membentuk alur yang menggerakan jalannya cerita

melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian. Plot atau alur

memiliki beberapa tahapan yaitu tahap pengenalan, tahap

pemunculan konflik, klimaks, peleraian dan tahap penyelesaian.12

1) Tahap Pengenalan

Tahap pengenalan adalah tahap peristiwa dalam suatu cerita

yang memperkenalkan tokoh atau latar cerita. Ciri yang

dikenalkan dari tokoh ini, misalnya nama, asal, fisik, dan

sifatnya.

2) Tahap Pemunculan Konflik

Tahap konflik adalah tikaian, ketegangan, pertentangan

antara dua kepentingan di dalam cerita rekaan. Pertentangan ini

dapat terjadi dalam diri satu tokoh, antara dua tokoh, antara

tokoh dan masyarakat atau lingkungannya, antara tokoh dan

alam, serta antara tokoh dan Tuhan.

3) Tahap Komplikasi

Bagian tengah alur atau cerita rekaan atau drama yang

mengembangkan tikaian. Dalam tahap ini konflik yang terjadi

semakin tajam karena berbagai sebab dan berbagai

kepentingan yang berbeda dari setiap tokoh.

12

4) Tahap Klimaks

Bagian alur cerita yang melukiskan puncak ketegangan,

terutama dipandang dari segi tanggapan emosional pembaca.

5) Tahap Peleraian

Pada tahap ini peristiwa-peristiwa yang terjadi

menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian.

6) Tahap Penyelesaian

Tahap akhir suatu cerita rekaan. Dalam tahap ini semua

masalah dapat diuraikan, kesalahpahaman dijelaskan.

d. Latar atau Setting

Latar yang dimaksud dalam karya sastra naratif adalah

tempat dan suasana lingkungan yang mewarnai peristiwa. Ke

dalamnya mencakup lokasi peristiwa dan sosial budaya

setempat. Perlu diperhatikan adalah hubungan latar dengan

peran tokoh.13 Tidak semua jenis latar cerita itu ada di dalam

cerita rekaan. Dalam cerita rekaan, mungkin saja yang

menonjol hanya latar waktu dan latar tempat. Pengambaran

latar ini ada yang secara terperinci atau ada pula yang tidak.

Hal itu semua, dilihat dari bagaimana sastrawan menciptakan

karya fiksinya.

Latar ini biasanya diwujudkan dengan menciptakan

kondisi-kondisi yang melengkapi cerita. Baik dalam dimensi waktu

maupun tempatnya, suatu latar bisa diciptakan dari tempat dan

waktu imajiner ataupun faktual. Hal yang paling menentukan

bagi keberhasilan suatu latar, selain deskripsinya, adalah

bagaimana novelis memadukan tokoh-tokohnya dengan latar di

mana mereka melakoni perannya.14

13

Atmazaki, Ilmu Sastra: Teori dan Terapan, (Padang: Angkasa Raya, 1990) h.62

14

Furqonul Aziez dan Abdul Hasim, Menganalisis Fiksi: Sebuah Pengantar, (Bogor: Ghalia

1) Hakikat Latar

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu,

menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu sejarah,

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa

yang diceritakan.15 Latar memberikan pijakan cerita secara

konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan

realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang

seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Pembaca dapat

merasakan dan menilai kebenaran, ketepatan, dan aktualisasi

latar yang diceritakan.

2) Penekanan Unsur Latar

Penekanan latar dapat mencakup ketiga unsur sekaligus atau

hanya satu-dua unsur saja. Unsur latar yang ditekankan akan

berpengaruh terhadap elemen fiksi yang lain, khususnya alur

dan tokoh. Jika elemen tempat mendapat penekanan dalam

sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat khas keadaan

geografis setempat yang mencirikannya, yang disebut sebagai

Landmark, yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain.16 Penekanan peranan waktu juga banyak ditemui dalam

berbagai karya fiksi di Indonesia. Elemen waktu biasanya

dikaitkan dengan peristiwa faktual, peristiwa sejarah, yang

dapat mempengaruhi pengembangan plot dan penokohan.

Peristiwa-peristiwa sejarah tertentu yang diangkat ke dalam

cerita fiksi memberikan landasan waktu secara konkret.17 Plot

dan tokoh cerita tinggal menyesuaikannya dan kadang-kadang

seolah-olah membuat tokoh menjadi tidak berdaya

menghadapinya sebab hal itu memang di luar jangkauan

pemikirannya.

15

Burhan Nurgiantoro. op. cit., h. 302

16Ibid,

h.310

17Ibid,

3) Latar dan Unsur Fiksi yang Lain

Sastra merupakan produk budaya yang menggambarkan

aktivitas sosial masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokohnya

dalam suatu Setting dan waktu tertentu.18

Latar dengan penokohan mempunyai hubungan yang erat

dan bersifat timbal balik. Bahkan, barangkali tidak berlebihan

jika dikatakan bahwa karakter seseorang akan dibentuk oleh

keadaan latarnya. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dan

tingkah laku tertentu yang ditunjukkan oleh seorang tokoh

mencerminkan dari mana dia berasal. Tokoh akan

mencerminkan latar.19 Penokohan dan pengaluran memang

tidak hanya ditentukan oleh latar, namun setidaknya peranan

latar harus diperhitungkan.

Latar dalam kaitannya dengan hubungan waktu, akan

berpengaruh terhadap cerita dan pemlotan, khususnya waktu

yang dikaitkan dengan unsur kesejarahan. Peristiwa-peristiwa

yang diceritakan dalam sebuah novel, jika ada hubungan

dengan peristiwa sejarah, harus tidak bertentangan dengan

kenyataan sejarah itu. Hal ini penting sebab pembaca akan

menjadi sangat kritis terhadap masalah yang demikian.20

4) Unsur Latar

Latar memiliki tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan

sosial yang masing-masing menawarkan permasalahan yang

berbeda, namun ketiganya saling berkaitan dan saling

mempengaruhi. Ketiga unsur pokok tersebut sebagai berikut:21

18

Heru Kurniawan, Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2012) h. 3

19

Nurgiantoro. op.cit., h.313

20Ibid,

h.315

21Ibid,

a) Latar Fisik

Latar fisik adalah tempat dalam wujud fisik yaitu

bangunan, daerah, dan sebagiannya. Latar fisik dibagi

menjadi dua bagian yaitu latar tempat dan latar waktu.

Karena latar tempat secara jelas menunjuk pada lokasi

tertentu, yang dapat dilihat dan dirasakan kehadirannya,

disebut sebagai latar fisik. Keadaan yang agak berbeda

adalah latar yang dihubungkan dengan waktu. Latar waktu

jelas tidak dapat dilihat, namun bekas kehadirannya dapat

dilihat pada tempat-tempat tertentu berdasarkan waktu

kesejarahannya.22

(1) Latar tempat. Dalam sebuah novel, latar menyarankan

kepada lokasi terjadinya peristiwa. Tempat yang

dipergunakan biasanya menggunakan nama-nama

tertentu, inisial tertentu, juga mungkin lokasi tertentu

tanpa nama jelas.

(2) Latar waktu. Berhubungan dengan “kapan” terjadinya

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Masalah “kapan”

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang

berkaitan dengan peristiwa sejarah. Latar waktu dapat

bermakna ganda: di satu pihak menyaran pada waktu

penceritaan, waktu penulisan cerita, dan di lain pihak

menunjuk pada waktu dan urutan waktu yang terjadi

dan dikisahkan dalam cerita.

b) Latar sosial. Unsur ini menyaran pada hal-hal yang

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat

di suatu tempat, berupa kebiasaan hidup, adat istiadat,

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan

bersikap, serta keadaan sosial lainnya seperti status sosial

tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah atau

atas.

22Ibid,

e. Sudut Pandang

Sudut pandang adalah tempat sastrawan memandang

ceritanya. Dari tempat itulah sastrawan bercerita tentang tokoh,

peristiwa, tempat, waktu dan gayanya sendiri.23

Sudut pandang memiliki tipe tersendiri sesuai dengan

tujuannya, tipe-tipe sudut pandang tersebut, yaitu:24

1) Orang Pertama-utama, yaitu sang karakter utama bercerita

dengan kata-katanya sendiri.

2) Orang Pertama-sampingan, adalah cerita dituturkan oleh

satu karakter bukan utama (sampingan)

3) Orang Ketiga-terbatas, yaitu dengan cara pengarang

mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai

orang ketiga tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat

dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter

saja.

4) Orang Ketiga-tidak terbatas, pengarang mengacu kepada

setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga

dengan begitu pengarang juga dapat membuat beberapa

karakter, seperti melihat mendengar atau berpikir.

f. Gaya Bahasa

Gaya bahasa adalah cara seorang pengarang menyampaikan

gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah

yang mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat

menyentuh emosi pembaca.25

23

Siswanto, op.cit., h.151

24

Stanton, op.cit., h.53-54

25

g. Amanat

Amanat adalah pesan atau nasihat merupakan kesan yang

ditangkap pembaca setelah membacanya.26 Saat

mengungkapkan masalah apa yang terjadi kehidupan dan

kemanusiaan lewat karya prosanya, pengarang berusaha

memahami secara dalam keseluruhan masalah itu secara

internal yang dihubungkannya dengan keberadaan suatu

individu maupun dalam hubungan antara individu dengan

kelompok masyarakatnya.

4. Unsur Ekstrinsik Novel

Unsur berikutnya dalam pembangun sebuah novel adalah unsur

ekstrinsik. Sebagai mana dikatakan Burhan, bahwa unsur ekstrinsik

merupakan sebuah unsur yang berada di luar bagian dari karya sastra

tetapi mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra.27 Seperti

latar belakang atau biografi pengarang dan situasi atau kondisi

sosial-budaya yang mempengaruhi.

Meskipun unsur ekstrinsik berada di luar karya sastra bukan berarti

tidak penting, karena unsur itulah yang sangat berpengaruh terhadap

totalitas cerita yang dihasilkan. Karya sastra memang pada umumnya

lebih peka terhadap persoalan sosial suatu masyarakat pada suatu masa

tertentu, sebab ada keleluasaan untuk menggunakan bahasa dan kata

untuk melukiskan, menguraikan, dan menafsirkan lewat adegan,

situasi, dan tokoh-tokoh yang bermacam ragam watak dan latar

belakangnya. 28 Unsur-unsur itu pulalah yang berpengaruh besar

terhadap cerita yang dihasilkan dan dengan adanya unsur ekstrinsik

maka dalam karya tersebut akan dapat terungkap cara pengarang dalam

menangkap situasi sosial yang terjadi pada zamannya. Dari pengertian

tersebut dapat dikatakan bahwa novel merupakan cerita rekaan yang

26

Ibid., h.62

27

Nurgiantoro, op.cit., h.23

28

menyajikan tentang aspek kehidupan manusia. Novel juga tidak hanya

dikatakan sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk dari

segi-segi kehidupan serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan

masyarakat. Dalam sebuah novel, si pengarang berusaha semaksimal

mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran

realita kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari unsur ekstrinsik dari

sebuah novel.

5. Sosiologi Sastra

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk

mengkaji novel yang akan diteliti, maka dari itu perlu dijelaskan

mengenai sosiologi sastra.

Terlebih dahulu akan dibahas pengertian dari sosiologi. Secara

etimologi kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosio/socius

(yang berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman, masyarakat) dan

logi/logos (bersabda, perkataan, perumpamaan). Jadi, sosiologi merupakan ilmu mengenai asal-usul dan pertumbuhan masyarakat atau

ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia dalam

masyarakat yang bersifat umum, rasional dan empiris.29

Sedangkan kata sastra berasal dari akar kata sas (Sansekerta) yang

berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi.

Akhiran tra yang berarti latar atau sasaran. Jadi, sastra merupakan

kumpulan atal untuk mengajar, atau dengan kata lain, sastra sebagai

buku petunjuk juga sebagai buku pengajaran yang baik.30

Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat

reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti yang ingin

melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Asumsi dasar

penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam

29

Nyoman Khuta Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

cet.II, h.1

kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi pemicu lahirnya

sastra baru. Karya sastra yang berhasil atau sukses yaitu yang mampu

merefleksikan zamannya.31

Terdapat tiga paradigma pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu

sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca.32

Pertama, sosiologi pengarang; inti dari analisis sosiologi pengarang ini adalah memaknai pengarang sebagai bagian dari masyarakat yang

telah menciptakan karya sastra. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

pengarangnya menjadi kunci utama dalam memahami relasi sosial

karya sastra dengan masyarakat, tempat pengarang bermasyarakat.

Kedua, sosiologi karya sastra; analisis sosiologi yang kedua ini berangkat dari karya sastra. Artinya, analisis terhadap aspek sosial

dalam karya sastra dilakukan dalam rangka untuk memahami dan

memaknai hubungan dengan keadaan sosial masyarakat di luarnya.

Ketiga, sosiologi pembaca; kajian terhadap sosiologi pembaca berarti mengkaji aspek nilai sosial yang mendasari pembaca dalam memaknai

karya sastra.

Sosiologi sastra adalah model penelitian interdisiplin yang

mengaitkan karya sastra dengan masyarakat. Maka, model penelitian

dilakukan dengan tiga macam,33 sebagai berikut:

1) Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung dalam

karya sastra itu sendiri kemudian menghubungkannya dengan

kenyataan yang pernah terjadi. Pada umumnya disebut sebagai

unsur ekstrinsik sastra, model hubungan yang terjadi disebut

refleksi.

2) Sama seperti di atas, tetapi dengan cara menemukan hubungan

antar struktur, bukan aspek-aspek tertentu, dengan model

hubungan yang bersifat dialektika.

31

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra. (Yogyakarta: CAPS. 2013), h.77

32

Kurniawan, op.cit., h. 11

33

Nyoman Khuta Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka

3) Menganalisis karya sastra dengan tujuan untuk memperoleh

informasi tertentu. Model analisis yang pada umumnya

menghasilkan penelitian karya sastra sebagai gejala kedua.

Pada prinsipnya, menurut Laurenson dan Swingewood dalam buku

Metodologi Penelitian Sastra, terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu: (1) penelitian yang memandang karya

sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi

situasi pada masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang

mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya, dan (3)

penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah

dan keadaan sosial budaya.34 Ketiga hal tersebut dapat berdiri

sendiri-sendiri dan atau diungkapkan sekaligus dalam suatu penelitian

sosiologi sastra. Hal ini tergantung kemampuan penelitibuntuk

menggunakan salah satu perspektif atau ketiga-tiganya sekaligus.

B. Penelitian Relevan

Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung pernah dilakukan

oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan judul skripsinya

“Pandangan Kemanusiaan Mochtar Lubis dalam Novel Jalan Tak Ada

Ujung: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra” oleh Raden Rosa Dewi mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma tahun 2007. Hasil dari penelitiannya adalah sebagai

berikut: (1) struktur tekstual (alur). Berdasarkan struktur lahir novel Jalan

Tak Ada Ujung memiliki 35 sekuen dan alur yang digunakan adalah maju.

(2) pandangan kemanusiaan Mochtar Lubis dalam novel Jalan Tak Ada

Ujung, meliputi nilai kemanusiaan utama dan nilai kemanusiaan pendukung. Nilai kemanusiaan utama yaitu nilai keberanian, yang meliputi

(a) nilai kemanusiaan Guru Isa menghadapi perjuangan, (b) nilai

keberanian Guru Isa menghadapi krisis ekonomi, (c) nilai keberanian Guru

Isa menghadapi impotensinya, dan (d) nilai keberanian Guru Isa

menghadapi perselingkuhan.

34

Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung juga pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul skripsinya

adalah “Tinjauan Psikologis Tokoh Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya

Mochtar Lubis dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra Di SMA”

yang ditulis Aditya Candra Jun Soekarno mahasiswa Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sanata Dharma tahun 2014. Kajian psikologi yang

menonjol dalam novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis adalah

aspek psikologi kepribadian tokoh dengan jumlah kutipan tujuh belas

kutipan, aspek psikologi tingkah laku tokoh dengan jumlah tiga kutipan,

dan aspek psikologi sifat tokoh dengan jumlah dua puluh kutipan.

Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung juga pernah diteliti

oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan judul skripsinya adalah “Patriotisme dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis” yang ditulis Asni Alimun mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas

Negeri Gorontalo tahun 2014. Hasil dari penelitiannya adalah tokoh Hazil

dan Rachmat yang berani melemparkan bom pada para tentara Belanda,

dan Tuan Hamidy sebagai juragan beras yang menyumbangkan truknya untuk kepentingan kemerdekaan. Para tokoh menggambarkan memiliki

sikap patriotisme. Sikap patriotisme yaitu rela berkorban, menempatkan

persatuan dan kesatuan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah.

Penelitian lain terkait novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar

Lubis juga pernah dilakukan pada Tesis yang ditulis oleh Agus R. Sarjono berjudul “Citra rumah dalam novel 'Jalan tak ada ujung' Mochtar Lubis

dan 'Keluarga Gerilya' Pramoedya Ananta Toer” Universitas Indonesia,

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, tahun 2002. Hasil penelitiannya yaitu,

Rumah dalam KG bukan rumah yang baik. Buruknya rumah KG

disebabkan oleh perilaku dan sosok kaum tua keluarga Gerilya, yakni

kopral Paidjan (sang ayah) dan Amilah (Sang Ibu). Meskipun demikian,

peluang untuk menjadikan rumah keluarga gerilya sebagai rumah yang baik dan membuat krasan masih terbuka di tangan kaum muda. Namun,

revolusi kemerdekaan membuat semua kaum muda keluarga gerilya

memilih untuk merelakan hancurnya rumah mereka demi rumah yang

lebih besar dan lebih mulia yakni nasion. Hal yang berbeda terjadi pada

Namun revolusi menebarkan ketakutan pada Guru Isa yang menyebabkan

isa mengalami impotensi. Impotensi guru Isa menjadikan rumah mereka

sekedar menjadi rumah tanpa rasa krasan. Situasi ini diperparah oleh

perselingkuhan Fatimah dengan Hazil, sahabat Guru Isa. buruk secara

moral, dan tidak memiliki idealisme, sementara kaum muda digambarkan

sebagai sosok yang penuh idealisme dan cita-cita.

Penelitian tentang latar (setting) pernah dilakukan oleh mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul skripsinya adalah “Analisis Latar (setting) dalam novel Larasati Karya Pramoedya Ananta Toer” yang ditulis Adianto mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Barat. Hasil penelitiannya yaitu: (1) latar tempat dalam novel

Larasati karya Pramoedya Ananta Toer bervariasi. Latar tempat yaitu di daerah Yogyakarta dan Jakarta yaitu di rumah, di kamar, di jalan, di rumah

sakit, di gedung, di pinggir jalan, di rumah orang Arab, dan lain-lain. (2)

latar waktu seperti pada waktu pagi hari, pada waktu sore hari, malam hari

yang menegangkan dan pada tahun-tahun tertentu yang dapat menonjolkan

suasana tertentu dalam novel, (3) Latar sosial yang ditampilkan di dalam

novel Larasati sangat berpengaruh pada kehidupan tokoh dalam novel.

Melihat penelitian sebelumnya terhadap novel Jalan Tak Ada

Ujung, penelitian tentang ”Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran

Apresiasi Sastra Indonesia di SMA” Penelitian ini mencari gambaran latar

yang terdapat dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis

selain itu mengkaitkan hasil penelitian tersebut dengan pembelajaran

sastra di sekolah. Implikasi tersebut berupa Rencana Pembelajaran Sastra

tentang Materi Intrinsik Novel. Bahan pembelajaran dilakukan melalui

BAB III

BIOGRAFI PENGARANG

A. Biografi Pengarang

Mochtar Lubis, pengarang ternama ini dilahirkan pada 7 Maret

1922 di Padang. Setelah tamat HIS Sungai Penuh, Mochtar Lubis sekolah

ekonomi di Kayutanam pimpinan M. Syafei, di Kayutanam diajarkan pula

untuk mengembangkan bakat melukis, mematung, bermusik dan

sebagainya. Sejak zaman Jepang ia telah aktif dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan Kantor Berita ‘Antara’, kemudian mendirikan dan

memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia

mendirikan majalah sastra Horison bersama kawan-kawannya. Pada waktu

pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9

tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966.

Selain sebagai wartawan, ia dikenal sebagai sastrawan. Mochtar

Lubis merupakan pengarang yang karya-karyanya harus dilihat dalam

hubungan dengan Angkatan 45. Cerita-cerita pendeknya dikumpulkan

dalam buku Si Jamal (1950) dan Perempuan (1956). Sedangkan novelnya

yang telah terbit: Tidak Ada Esok (1950), Jalan Tak Ada Ujung (1952)

yang mendapat hadiah sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan

Nasional (BMKN), Senja di Jakarta yang mula-mula terbit dalam bahasa

Inggris dengan judul Twilight in Jakarta (1963) dan terbit dalam bahasa

Melayu pada tahun 1964. Selain itu, romannya yang mendapat sambutan

luas dengan judul Harimau! Harimau! (Pustaka Jaya 1975) telah

mendapat hadiah dari Yayasan Buku Utama sebagai buku terbaik tahun

1975. Sedangkan Maut dan Cinta (Pustaka Jaya 1971) mendapat hadiah

Yayasan Jaya Raya.

Kadang-kadang ia pun menulis esai dengan nama samaran Savitri

dan juga menterjemahkan beberapa karya sastra asing seperti Tiga Cerita

mendapat hadiah atas laporannya tentang Perang Korea dan 1966

mendapat hadiah Magsaysay untuk karya-karya jurnalistiknya.1

Di zaman Jepang Mochtar Lubis bekerja sebagai anggota tim yang

memonitor siaran radio sekutu di luar negeri. Sebagai wartawan dia

berpindah dari Medan ke Jakarta. Dia memperoleh pengakuan sebagai

wartawan waktu menjabat sebagai ketua pengarang surat kabar bebas

Indonesia Raya, dia berani menentang konsepsi-konsepsi politik Soekarno dengan garang, hingga mengakibatkan dia ditahan di rumah dan dalam

penjara antara tahun 1957 hingga 1966. Sebelum ini, dia telah banyak

mengelilingi dunia, dan kisah-kisah kunjungannya yang bersifat

kewartawanan sebagian dikumpulkan dalam buku-buku tersendiri.

Buku-buku tersebut merupakaan bacaan yang baik. Hal ini bukan saja karena

fakta-fakta yang terkandung, tetapi juga karena penyampaiannya yang

menarik. Malah dalam karya-karya sastranya didapati bahwa

kewartawanan dalam dirinya itu tak pernah tidak ada.2

B. Penghargaan 1. Bidang Pers

Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004,

menganugerahkan bintang tanda jasa kepada tokoh pers Mochtar Lubis

(alm). Mochtar Lubis dinilai telah memberikan pengabdian luar biasa

kepada Negara. Tanda Bintang Mahaputera merupakan tanda jasa

tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Ia diberi penghargaan

tidak dinilai berdasarkan pengabdiannya kepada pemerintah, tetapi

kepada negara.3

1

Mochtar Lubis. Jalan Tak Ada Ujung. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.2003) h. 166-167

2

A. Teeuw. Sastra Baru Indonesia. Cet. 1 (Flores: Indonesia Nusa Indah, 1980) h.261

3 Harian Tempo

, “Mochtar Lubis Dianugerahi Bintang Mahaputera”, edisi Minggu, 15

2. Bidang Sastra

Mochtar Lubis terpilih sebagai sastrawan pertama penerima Hadiah Sastra “Chairil Anwar” yang baru pertama kali diselenggarakan. Hadiah ini merupakan penghargaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ),

bahkan sebagai pengakuan atas mutu karya-karyanya. Penyerahan

hadiah berlangsung dalam sebuah upacara yang dirancang khusus di

Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. 4

Menurut pihak DKJ, Mochtar Lubis terpilih sebagai orang pertama

penerima hadiah karena dua alasan. Alasan pertama adalah, totalitas

karya-karyanya telah sangat memperkaya khazanah sastra Indonesia.

Alasan kedua yaitu karya-karyanya secara khusus memuat realita

sosial, diwarnai dengan wawasan tentang manusia Indonesia dengan

berbagai dimensinya yang digambarkan cukup tajam dengan

penguasaan masalah hampir tanpa cacat.

Buku fiksinya Jalan Tak Ada Ujung meraih Hadiah Sastra BMKN,

disusul hadiah sama untuk Perempuan-Perempuan. Bukunya

Harimau-Harimau mendapat Hadiah Sastra Yayasan Buku Utama.

C. Pemikiran Mochtar Lubis 1. Kebebasan Kreatif

Sebagai sastrawan, Mochtar Lubis melihat bahwa sastra Indonesia

sebenarnya kaya dengan pengarang potensial. Yang kurang katanya

adalah iklim kreatif menyeluruh, artinya iklim sehat yang bisa

menggerakan seluruh masyarakat. Ia menganggap seniman cukup

kreatif dalam berbagai bidang penciptaan. Tapi, karya sastra katanya

terbelenggu oleh berbagai pembatasan baik dari dalam maupun luar.

Hambatan luar dalam itu bermuara pada suatu hal, yaitu ketakutan. “Penerbit ngeri menerbitkan dan mengedarkan karya-karya yang mengritik keadaan sosial politik atau kekuasaan, pengarang tidak

4Kompas

, “Hadiah Sastra Chairil Anwar untuk Sastrawan Mochtar Lubis”, edisi Sabtu, 15

berani menulisnya,” tuturnya. “Itu sebabnya tak ada kita baca karya fiksi yang menyoroti realita sosial semacam itu, yang bisa menciptakan

gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya kita.” Sastrawan dan

wartawan terkemuka yang juga melukis ini, mengatakan berbagai

hambatan itu bukan kesalahan 25 tahun or