KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN

ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH

DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:

KAJIAN EKOLINGUISTIK

DISERTASI

Oleh

NUZWATY

NIM: 108107016

Program Doktor (S3) Linguistik

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN

ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH

DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:

KAJIAN EKOLINGUISTIK

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara di

bawah pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A(K) untuk dipertahankan

dihadapan sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

Oleh

NUZWATY

NIM: 108107016

Program Doktor (S3) Linguistik

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Disertasi : KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK Nama Mahasiswa : Nuzwaty

Nomor Pokok : 108107016 Program Studi : Linguistik

Menyetujui Komisi Pembimbing

Promotor

(Prof. Dr. Aron Meko Mbete)

(Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP)

Ko-Promotor Ko-Promotor

(Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.)

Ketua Program Studi Dekan

(Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D) (Dr. Syahron Lubis, M.A.)

Diuji pada Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)

Tanggal: 16 Desember 2014

Panitia Penguji Disertasi

Pemimpin Sidang:

Prof Dr.dr.Syahril Pasaribu,DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A (K)

(Rekror USU)

Ketua

: Prof. Dr. Aron Meko Mbete, M.S.

UDAYANA Bali

Anggota : Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP.

USU Medan

PERNYATAAN

Judul DisertasiKETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:

KAJIAN EKOLINGUISTIK

Dengan ini penulis nyatakan bahwa disertasi ini disusun sebagai syarat

untuk memperoleh gelar Doktor Linguistik pada Program Studi Linguistik

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil

karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian

tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan disertasi ini, telah penulis

cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika

penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian

disertasi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam

bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik

yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Juli 2014

Penulis,

KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON

ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK

ABSTRAK

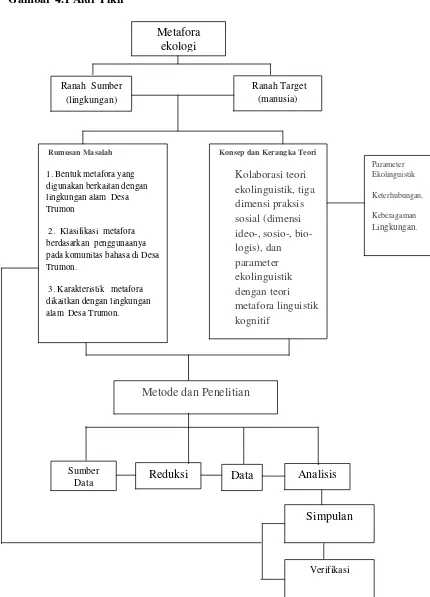

Penelitian ini merupakan kajian ekolinguistik yang difokuskan kepada metafora konseptual yang mengaitkannya dengan unsur ekologi berupa flora dan fauna dalam kognitif manusia yang direkam secara verbal. Penelitian ini dilakukan di Desa Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan mendeskripsikan keterkaitan metafora dengan lingkungan alam pada komunitas bahasa di Desa Trumon. Kedua, menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora. Ketiga menganalisis dan menemukan karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan alam Desa Trumon.

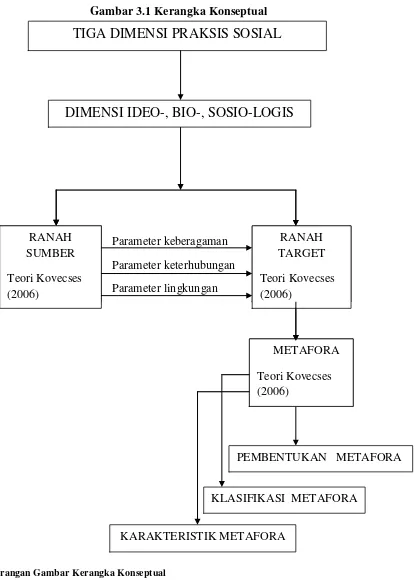

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi dari teori ekolinguistik dengan tiga dimensi sosial praksis, parameter ekolinguistik (keberagaman, keterhubungan, lingkungan), dan teori metafora konseptual kognitif linguistik.

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari delapan orang informan, berusia di atas lima puluh tahun dan sebagai penduduk tetap di wilayah tersebut dan mereka semuanya menikah dengan masyarakat lokal etnik Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metafora yang digunakan oleh masyarakat bahasa di Desa Trumon terbentuk dari sifat alamiah flora dan fauna yang ada di lingkungan alam sebagai ranah sumber dipetakan kepada manusia dan sifat atau perilaku manusia tersebut sebagai ranah target, keterhubungan antara ke dua ranah tersebut diproses di dalam kognitif penggunanya dan penggunaan metafora tersebut disepakati secara konvensional oleh anggota masyarakat bahasa tersebut.

Ditemukan pula bahwa pada umumnya metafora di Desa Trumon terbentuk dari ranah sumber berdasarkan pengalaman tubuh dan pengalaman inderawi pengguna bahasa tersebut. Karakteristik metafora yang digunakan di Desa Trumon merupakan metafora konseptual yang terbentuk secara konseptual alamiah dari unsur-unsur bahasa dan kognitif manusia melalui tiga dimensi sosial praksis (dimensi ideo-, sosio-, dan biologikal) dan dapat pula digambarkan dalam hubungan ontologi dan epistemik.

THE INTERRELATIONSHIP OF METAPHOR WITH NATURAL ENVIRONMENT ON THE LANGUAGE COMMUNITY OF ACEH IN

TRUMON, SOUTH ACEH: ECOLINGUITICS STUDY

ABSTRACT

This research is ecolinguistics study, focused on metaphors that related to ecological environment, such as flora and fauna which evolved in human’s cognitive. This research is conducted in Desa Trumon, South Aceh.

The research aims firstly at analyzing and describing the relationship of metaphors of Bahasa Aceh that used by the language community in Trumon with the environment. Secondly is at analyzing and describing the classification of metaphors, and thirdly is analyzing and finding the characteristic of metaphors related to the nature environment of Desa Trumon.The theory applied is a collaboration of cognitive conceptual metaphor theory with three dimension social praxis theory and theory of ecolinguistics parameters.

The method employed was qualitative approach and the data obtained was from eight informants who were born and live in Trumon. All of them are above fifties and they also married the locals.

The result of this research shows that the metaphorical frames are structured by forms of interaction of two models; a source and a target domain. Metaphors of Bahasa Aceh in Trumon constituted by the nature of flora and fauna that exist in local surroundings as the source domain, and human’s behavior or his manner stands as the target domain. The source domain imposed some structure on the target by virtue of mapping that characterizing the metaphors. The relationship of both was processed in thought of the language users, and also respected to the convention of the language community.

It is also found that in general, metaphor used in Trumon constructed by bodily experience of the language users. The characteristic of metaphors used in Trumon is conceptual metaphors that constructed by nature in relationship between language entity and human’s cognitive under three dimension of social praxis(ideo-, socio-, biological dimension) which can be drawn on ontology and epistemic relations.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Puji dan syukur penulis haturkan kepada

ALLAH Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya

yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan

sebagaimana yang diharapkan. Shalawat seiring salam penulis hadiahkan kepada

Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini

penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

banyak membantu dan turut berpartisipasi selama penulis mengikuti pendidikan

hingga penyelesaian disertasi ini.

Pertama-pertama penulis berterima kasih dan menyampaikan penghargaan

yang tulus kepada Prof. Dr. Aron Meko Mbete yang telah memperkenalkan

kajian ekolinguistik dan bersedia menjadi promotor, serta dengan penuh

keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga serta dukungan

semangat kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih yang sama penulis

sampaikan pula kepada promotor I, Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP dan

ko-promotor II Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A. yang telah membimbing, memberikan

saran-saran dan masukan dengan penuh akrab sehingga penulis merasa nyaman

ketika bimbingan.

Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor

Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc.

(CTM), Sp.A. (K) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu

Budaya, Dr. Syahron Lubis, M.A, yang berkenan menerima penulis mengikuti

perkuliahan pada Program Doktor Linguistik dan menggunakan fasilitas yang ada.

Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tidak ternilai penulis

sampaikan kepada Ketua Program Studi Linguistik, Prof. T. Silvana Sinar, M.A,

Ph.D yang sangat berperan demi keberhasilan penulis untuk menyelesaikan studi

dalam kapasitas beliau sebagai ketua Program Studi linguistik, dosen pengajar,

dan penguji, serta telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk

memperoleh beasiswa BBPS, selanjutnya dukungan semangat yang beliau berikan

kepada penulis untuk mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit,

Netherland, sehingga penulis dapat mengikuti program tersebut tahun 2012.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

Sekretaris Program Studi Linguistik, Dr. Nurlela, M. Hum, yang memberikan

dorongan dan selalu menanyakan perihal perkuliahan penulis.

Penulis ingin mengkhususkan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah

memberikan beasiswa BPPS di Sekolah Pasca Sarjana USU dan beasiswa

Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland kepada penulis.

Penghargaan yang sama penulis sampaikan pada mantan Koordinator Kopertis

Wilayah I, Prof. Dr. Zainuddin yang telah memberi rekomendasi kepada penulis

untuk mendapatkan BPPS. Penghargaan yang sama pula penulis sampaikan

kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Ir. M. Asaad, M.Si, yang

untuk melanjutkan studi ke Program Doktor Linguistik di USU. Demikian pula

ucapan terima kasih kepada Dekan FISIP UISU, Drs. Hadeli, M.Si yang telah

membebaskan penulis dari tugas-tugas akademik selama penulis mengikuti

perkuliahan di Program Doktor Linguistik USU. Ungkapan rasa terima kasih juga

penulis sampaikan kepada kepada mantan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Prof.

Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE yang telah memberikan rekomendasi kepada

penulis mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada para

penguji luar komisi, yatni Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S dari USU, Prof. Dr

Busmin Gurning, M.Pd. dari UNIMED, dan Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.

dari UNIMED yang telah memberikan saran dan masukan,

pertanyaan-pertanyaan, serta kometar-komentar yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian

penulisan disertasi ini.

Ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis

sampaikan pada semua staf pengajar di Program Studi Linguistik Linguistik,

Prof.T. Silvana Sinar, M.A. Ph.D, Prof. Amrin Saragih, M.A, Ph.D, Prof. Bahren

Umar Siregar, Ph.D, Prof. Dr. Aron Meko Mbete, MS, Prof. Dr. Robert Sibarani,

MS, Prof. Dr. Busmin Gurning, M.A, Prof. Dr. Paitoon M. Chaiyanara, Dr. Eddy

Setia, M.Ed. TESP, Dr. Bolaz Huzla, Dr. T. Syarfina, M.Hum, Dr. Dwi Widayati,

Dr. Irawati Kahar, M. Pd yang telah memperluas wawasan penulis tentang

linguistik. Penulis juga berterima kasih kepada staf administrasi Prodi Linguistik,

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada semua informan bapak

H. Muhammad Syamsuddin, bapak Marzuki Ibrahim, ibu Hj. Cut Siti Zubaidah

Junet, bapak H. Burhanuddin Yusuf, bapak Ahmad Badawi, ibu Hj. Cut Habibah

binti Jakfar, bapak Teuku U’baidillah bin Teuku Raja Sulaiman dan Bapak Teuku

Laksamana bin Teuku Pithahuddin, dan semua partisipan, yang tidak dapat

penulis sebutkan namanya satu persatu. Ucapan yang sama khususnya kepada

Bapak Muzakir Ali yang dengan kerelaan hati mendampingi penulis selama

penelitian di Desa Trumon. Ucapan yang sama penulis sampaikan juga kepada

kemanakan dr. Mutia Diana dan Muhammad Daniel, SH yang telah menyediakan

semua fasilitas dan akomodasi untuk penulis.

Ungkapan terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan persahabatan yang

terjalin selama ini penulis sampaikan kepada semua rekan-rekan mahasiswa S3

Prodi Linguistik, Faridah Yafitham, SS, M. Hum, khususnya angkatan tahun

2010, Putri Nasution SS, M.Hum, Drs Bahagia Tarigan, M.A, Elvi Syahrin SS,

M.Hum, Muhammad Ali Pawiro SS, M.A, H Purwanto Siwi, SS, M.A, Dra.

Roswani Siregar, M. Hum, Dr. Emmy Erwina, M.A, Rina Evianti, Rabiah Adawi

dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih pada Dr.

Aune Van Engelehouven yang telah banyak memberikan bimbingan selama

penulis mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland.

Ucapan yang sama disampaikan kepada Dr. R. Busser, Institute Manager Faculty

of Humanities Leiden Universiteit yang telah memberikan fasilitas di KITLV,

Martina Girsang dari Prodi Linguistik (S3) dan Emmi Rahmiwita Nasution dari

Prodi Hukum (S3) yang selalu bersama dan berbagi suka dan duka yang selalu

dikenang selama mengikuti program Sandwich-Like 2012 di Leiden Universiteit.

Penulis mengenang dan memberi penghargaan yang amat tinggi kepada

kedua orang tua penulis, Ayahanda almarhum H. Abdul Munir Nasution dan

Ibunda almarhumah Hj. Siti Khadijah, yang semasa hidup mereka, dengan

kemuliaan hati dan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan nasihat dan

mendoakan, serta memberikan dorongan semangat untuk kesuksesan penulis.

Pencapaian akademik penulis sesungguh adalah keberhasilan mereka. Ucapan dan

penghargaan yang sama, penulis sampaikan kepada kedua mertua penulis

almarhum H. Muhammad Yusuf dan almarhumah Hj. Siti Aminah, yang semasa

hidupnya selalu memberi nasihat-nasihat untuk keberhasilan penulis. Penulis

haturkan terima kasih kepada kakak dan adik-adik, kakak Drh. Hj. Idawati

Nasution, Msi, adik Muchrizal Nasution, Dra. Hj. Fitriani. MAP, Ir. Fahrum

Syahrial, Ir. Hj. Zulerwina, Ir. Yudi Assyuri. Ucapan yang sama kepada ipar-ipar,

Alm Drh. H. Samsuddin Ali, Nuriati, Ir. H. Ali Azhar, Ir. Cut Mariana. Drs. H.

Wira Indra Satya, M.Si, dr. Fitriani Lumongga Nasution, M. Kes dan seluruh

keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian demi keberhasilan

penulis.

Terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta, H. Amir Husin,

yang tetap menyemangati penulis agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini .

Pengertian dan motivasi, serta kasih sayang yang diberikan adalah sikap yang

Com. Health, Julya Mazaya, SE, MBA, dan si kembar Millatina Urfana, SE dan

Millatina Urfani, SE, yang sejak kecil sering belajar bersama orang tuanya,

dengan bangga penulis ucapkan terima kasih atas pemahaman dan dukungan

semangat yang diberikan kepada mamanya, serta menantu Nofri Alhadi, ST, MIT

dan Riky Armadi, ST yang tetap mendukung penulis diucapkan terima kasih.

Semoga ALLAH SWT memberi keberkahan umur dan hidup mereka.

Akhirnya, terima kasih kepada semua yang belum penulis sebutkan satu

persatu yang telah banyak membantu penulis, baik moril, materi, dan dukungan

doa. Pada kesempatan ini penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang

mungkin terjadi selama perkuliahan. Penulis berdoa semoga Allah SWT

memberikan yang terbaik untuk kita semua dan semoga hasil karya ini dapat

bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Amin ya Robbal alamin.

Medan, Desember 2014

Nuzwaty

DAFTAR ISI

2.1.2 Parameter Ekolinguistik ... 25

2.1.2.1 Parameter Keberagaman ... 26

2.1.2.2 Parameter Kesalingterhubungan ... 26

2.1.2.3 Parameter Lingkungan ... 29

2.1.3 Teori Dialektikal Sosial Praksis ... 32

2.2 Linguistik Kognitif ... 35

2.3.6 Metafora dan Metonimi ... 51

2.4 Semantik Leksikal ... 52

2.4.1 Makna dan Referensi ... 54

2.4.2 Denotasi dan Konotasi ... 55

BAB III TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL ... 66

4.2.3 Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Trumon ... 79

4.3 Data dan Sumber Data ... 81

4.3.1 Teknik Pengumpulan Data ... 83

4.4 Analisis Data ... 84

4.5 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian ... 86

BAB V PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN ... 89

5.1 Pengantar ... 89

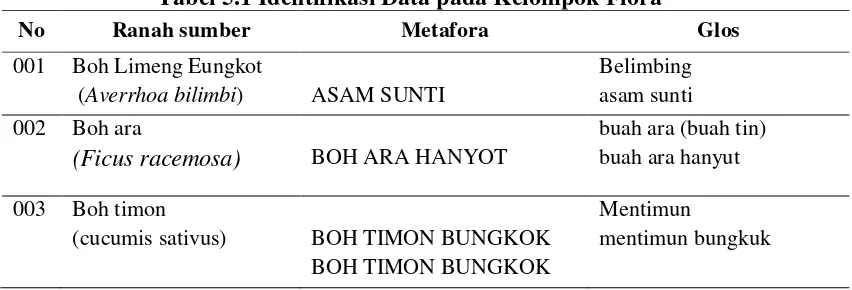

5.2 Kelompok Flora ... 93

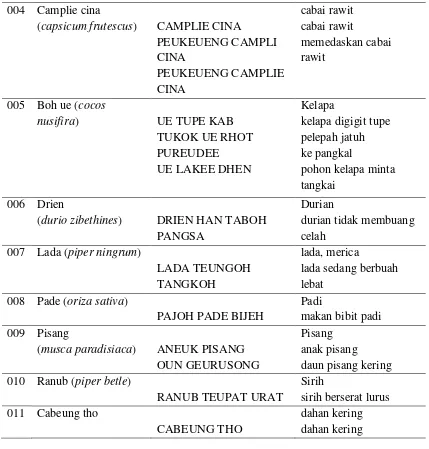

5.3 Kelompok Fauna ... 123

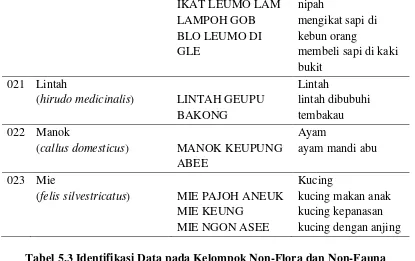

5.4 Kelompok Non-Flora dan Non-Fauna ... 165

BAB VI PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN ... 179

6.1 Pengantar ... 179

6.2 Pembentukan Metafora Berkaitan dengan Lingkungan Alam Desa Trumon ... 181

6.3 Klasifikasi Metafora Berdasarkan Penggunaannya pada Komunitas Bahasa di Desa Trumon ... 196

6.4 Karakteristik Metafora Dikaitkan dengan Lingkungan Alam Desa Trumon ... 203

6.4.1 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Flora ... 204

6.4.2 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Fauna ... 208

6.4.3 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Non-Flora dan Non- Fauna ... 213

BAB VII PENUTUP ... 217

7.1 Simpulan ... 217

7.2 Saran ... 221

DAFTAR PUSTAKA ... 223

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

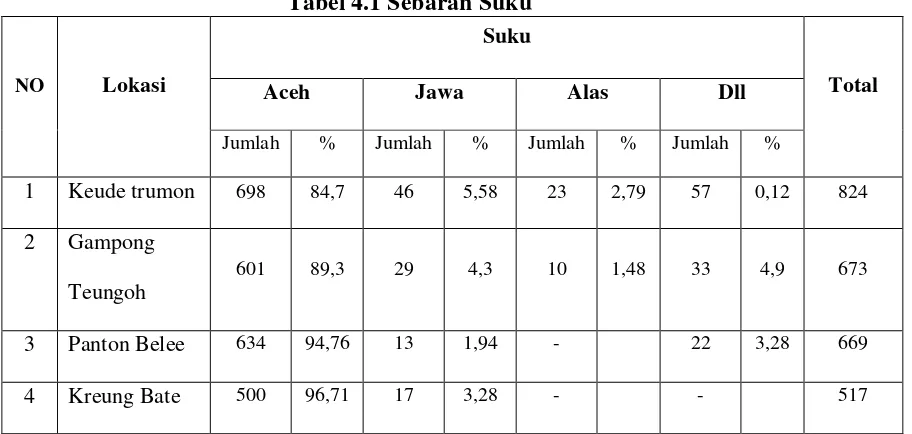

Tabel 4.1 Sebaran Suku ... 74

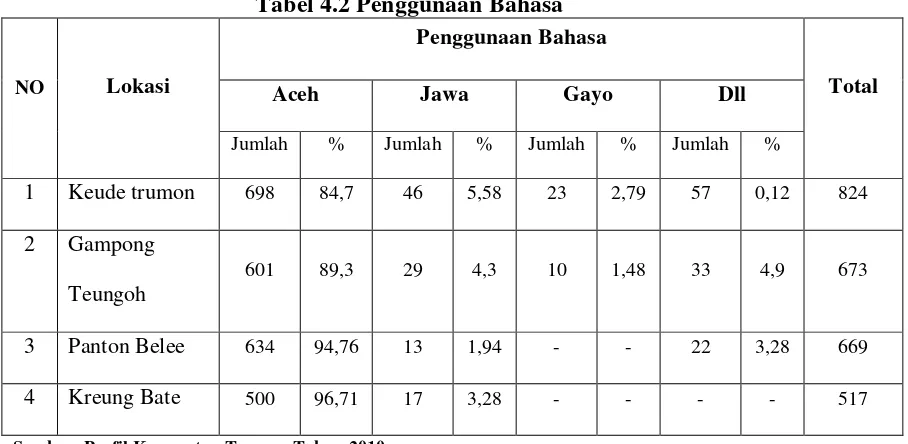

Tabel 4.2 Penggunaan Bahasa ... 75

Tabel 5.1 Identifikasi Data pada Kelompok Flora ... 89

Tabel 5.2 Identifikasi Data pada Kelompok Fauna ... 90

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON

ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian ekolinguistik yang difokuskan kepada metafora konseptual yang mengaitkannya dengan unsur ekologi berupa flora dan fauna dalam kognitif manusia yang direkam secara verbal. Penelitian ini dilakukan di Desa Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan mendeskripsikan keterkaitan metafora dengan lingkungan alam pada komunitas bahasa di Desa Trumon. Kedua, menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora. Ketiga menganalisis dan menemukan karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan alam Desa Trumon.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi dari teori ekolinguistik dengan tiga dimensi sosial praksis, parameter ekolinguistik (keberagaman, keterhubungan, lingkungan), dan teori metafora konseptual kognitif linguistik.

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari delapan orang informan, berusia di atas lima puluh tahun dan sebagai penduduk tetap di wilayah tersebut dan mereka semuanya menikah dengan masyarakat lokal etnik Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metafora yang digunakan oleh masyarakat bahasa di Desa Trumon terbentuk dari sifat alamiah flora dan fauna yang ada di lingkungan alam sebagai ranah sumber dipetakan kepada manusia dan sifat atau perilaku manusia tersebut sebagai ranah target, keterhubungan antara ke dua ranah tersebut diproses di dalam kognitif penggunanya dan penggunaan metafora tersebut disepakati secara konvensional oleh anggota masyarakat bahasa tersebut.

Ditemukan pula bahwa pada umumnya metafora di Desa Trumon terbentuk dari ranah sumber berdasarkan pengalaman tubuh dan pengalaman inderawi pengguna bahasa tersebut. Karakteristik metafora yang digunakan di Desa Trumon merupakan metafora konseptual yang terbentuk secara konseptual alamiah dari unsur-unsur bahasa dan kognitif manusia melalui tiga dimensi sosial praksis (dimensi ideo-, sosio-, dan biologikal) dan dapat pula digambarkan dalam hubungan ontologi dan epistemik.

THE INTERRELATIONSHIP OF METAPHOR WITH NATURAL ENVIRONMENT ON THE LANGUAGE COMMUNITY OF ACEH IN

TRUMON, SOUTH ACEH: ECOLINGUITICS STUDY

ABSTRACT

This research is ecolinguistics study, focused on metaphors that related to ecological environment, such as flora and fauna which evolved in human’s cognitive. This research is conducted in Desa Trumon, South Aceh.

The research aims firstly at analyzing and describing the relationship of metaphors of Bahasa Aceh that used by the language community in Trumon with the environment. Secondly is at analyzing and describing the classification of metaphors, and thirdly is analyzing and finding the characteristic of metaphors related to the nature environment of Desa Trumon.The theory applied is a collaboration of cognitive conceptual metaphor theory with three dimension social praxis theory and theory of ecolinguistics parameters.

The method employed was qualitative approach and the data obtained was from eight informants who were born and live in Trumon. All of them are above fifties and they also married the locals.

The result of this research shows that the metaphorical frames are structured by forms of interaction of two models; a source and a target domain. Metaphors of Bahasa Aceh in Trumon constituted by the nature of flora and fauna that exist in local surroundings as the source domain, and human’s behavior or his manner stands as the target domain. The source domain imposed some structure on the target by virtue of mapping that characterizing the metaphors. The relationship of both was processed in thought of the language users, and also respected to the convention of the language community.

It is also found that in general, metaphor used in Trumon constructed by bodily experience of the language users. The characteristic of metaphors used in Trumon is conceptual metaphors that constructed by nature in relationship between language entity and human’s cognitive under three dimension of social praxis(ideo-, socio-, biological dimension) which can be drawn on ontology and epistemic relations.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa, kebudayaan, dan lingkungan alam merupakan komponen atau

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sepanjang sejarah

kehidupan manusia. Berabad-abad yang lalu para filosof kuno seperti Plato

(427-347 SM), Cratylus dan lainnya pada awalnya memandang bahasa hanya sebagai

sarana komunikasi dalam mengungkapkan atau mentransfer ide-ide, inspirasi, dan

faham filsafati hasil perenungan mereka saja. Eksistensi bahasa yang pada

awalnya hanya dipahami sebagai media komunikasi, lambat laun berubah yang

selanjutnya menjadikan bahasa sebagai objek material kajian mereka dan

menempatkannya sebagai filsafat bahasa.

Mereka mulai mengkaji hubungan bahasa dan alam semesta seperti pada

penamaan-penamaan benda ataupun hewan sesuai dengan peniruan bunyi-bunyi

yang dihasilkan oleh alam seperti suara guntur, gemercik air dan suara binatang.

Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alam tersebut tertangkap oleh indera manusia,

kemudian diolah di dalam pikiran mereka, menghasilkan sederetan nama-nama

benda yang dirujuknya. Akhirnya, mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa

bahasa lahir dari alam, sehingga implementasi kajian bahasa dikaitkan dengan

ecoregion dan lingkungan alam tempat bahasa itu ada atau digunakan, yang

bermuara kepada munculnya beberapa terminologi seperti adanya terminologi

onomatophe, metafora, adanya part of speech, analogi versus anomaly, fisei dan

Bahwa bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat bahasa

itu digunakan, juga sudah dibicarakan oleh Sapir (1912), Fill dan Muhlhausler

(2001:14). Keterkaitan bahasa dan alam juga dapat dilihat dari ungkapan Laen

lhok laen buya, laen kreung laen eungkeut dapat mengandung atau

mengekspresikan banyak makna. Leksikon nama lhok ‘lubuk’ adalah kode lingual

yang merupakan satuan leksikon dasar. Sebelum menjadi unsur inti dalam

ungkapan tersebut, leksikon lhok secara leksikal memiliki makna denotasi

referensial eksternal yang merujuk entitas-entitas tertentu (lihat Cummings, 2007:

54; Verhaar, 2006: 389) dalam hal ini orang, benda, atau keadaan yang nyata.

Makna leksikal yang terkandung di balik leksikon nama ruang tertentu di sungai,

dalam hal ini lhok adalah ‘bagian sungai atau danau yang dalam’.

Pengetahuan dan pengalaman penutur bahasa Aceh tentang lingkungan

sungai yang dalam, selain yang dangkal, berbasiskan pengenalan, pengetahuan,

bahkan pengalaman komunitas tutur yang tentunya bermula dari keteraturan

interelasi dan interaksi dengan kondisi sungai yang dalam (lhok) dan atau yang

dangkal (kreung) itu, seperti juga dengan biota eungkeut ‘ikan’ dan buya ‘buaya’

ataupun entitas-entitas di lingkungan sosial. Berdasarkan kode-kode leksikal, dan

dengan cakupan makna denotasi, makna konotasi yang disepakati, daya cipta para

penuturnya memeroduksi ungkapan atau peribahasa tersebut. Hal yang sama

terjadi pula pada sejumlah leksikon krueng ‘sungai’ dalam laen krueng laen

eungkeut menjadi ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna bagi masyarakat

tuturnya dan terwaris dari generasi ke generasi. Pewarisan itu umumnya

Bagi komunitas penutur bahasa Aceh di Trumon, interelasi dan interaksi

yang terus menerus misalnya: dengan bue ‘kera’, dengan eungkeut ‘ikan’, dengan

abo ‘siput’, dengan glang ‘cacing tanah’ dengan boh timun ‘buah mentimun’, dan

tentunya dengan anekaragam hayati dan nonhayati yang ada di lingkungan hidup

mereka, memberikan ruang bagi mereka untuk mengonstruksi pengetahuan dan

memberi peluang untuk menciptakan ungkapan-ungkapan metaforis yang kaya

makna sosial budaya, sekaligus juga memperkaya bahasa dan budaya Aceh pula.

Dalam bahasa dan budaya lokal Nusantara, dalam hal ini bahasa dan budaya

Aceh, sesungguhnya tersimpan kekayaan dan modal sosial budaya bangsa.

Termasuk di dalamnya adalah kekayaan kearifan lokal yang tersimpan di balik

teks verbal berupa ungkapan-ungkapan metaforik, peribahasa, dan sebagainya ada

di pelbagai wilayah Nusantara (lihat Sibarani, 2012:133).

Ungkapan Laen lhok laen buya, laen kreung laen eungkeut ini, merupakan

bentuk metafora yang menjadikan lingkungan alam sebagai acuan. Maksud

metafora ini dapat diperluas lagi, seperti lain daerah lain bahasa dan lain budaya,

serta lain pula bentuk metaforanya. Sebagai contoh, ungkapan Bahasa Indonesia,

KALAU TIDAK ADA API TIDAK MUNGKIN ADA ASAP, menggambarkan

fenomena alam di mana secara alamiah asap sesungguhnya merupakan gejala

alam yang pada setiap kemunculannya pasti dimulai oleh adanya api sebagai

penyebab keberadaannya. Secara metaforis makna ungkapan itu mengekspresikan

suatu kejadian tidak akan terjadi tanpa penyebab. Jika komunitas bahasa Indonesia

menggunakan dua komponen yaitu asap dan api sebagai perujukan atau referen,

atau ekologi sebagai referen untuk ungkapan yang maknanya sama secara

metaforis yaitu, ‘sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada penyebabnya’. Ungkapan

tersebut adalah, MEUNG HANA ANGEN, PANE MUMEET ON KAYEE yang

secara literal atau harfiah bermakna, ‘jika tidak ada angin tidak mungkin daun

bergoyang’. Ungkapan LAEN LHOK LAEN BUYA, atau LAEN KRUENG

LAEN EUNGKEUT terlihat kesesuaiannya pada dua ungkapan KALAU TIDAK

ADA API TIDAK MUNGKIN ADA ASAP dan MEUNG HANA ANGEN,

PANE MUMEET ON KAYEE yang mengandung makna sama tetapi

menggunakan rujukan atau referen unsur ekologi berbeda disebabkan oleh

perbedaan ecoregion dan perbedaan komunitas penuturnya, sebagai cerminan

perbedaan tingkat kedalaman interelasi, interaksi, dan interdipensi dengan

unsur-unsur yang ada di lingkungan walau sebagai masyarakat bahasa yang sama.

Bentuk ungkapan bahasa Aceh seperti MEUNG HANA ANGEN, PANE

MUMEET ON KAYEE, banyak dijumpai dan digunakan dalam interaksi

keseharian masyarakat di Desa Trumon. Desa ini terletak di Aceh Selatan yang

berbatasan dengan Cagar Alam Gunung Leuser. Pada umumnya referen yang

digunakan sebagai acuan untuk sebuah ungkapan ataupun metafora di desa ini

sangat bergantung kepada lingkungan alam desa yang berkaitan dengan flora,

fauna, dan benda-benda yang terdapat di sekitar alam Desa Trumon. Bahasa yang

digunakan oleh masyarakat Trumon dalam interaksi keseharian mereka adalah

bahasa Aceh.

Bahasa Aceh merupakan satu di antara bahasa-bahasa daerah yang

bahasa Aceh, ada pula beberapa bahasa lain nya yang digunakan dalam interaksi

verbal seperti, bahasa Gayo yang merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Aceh

Tengah. Bahasa Alas merupakan bahasa daerah yang digunakan di Aceh

Tenggara. Bahasa Tamiang merupakan varian atau dialek dari bahasa Melayu

yang digunakan di Aceh Timur. Bahasa Aneuk Jamee digunakan di sebahagian

Aceh Selatan dan Aceh Barat. Jumlah penutur bahasa Aceh merupakan jumlah

terbesar, yaitu sekitar 70% dari jumlah keseluruhan penduduk NAD;

21.00wib).

Pada umumnya bahasa Aceh digunakan di semua ranah penggunaan

bahasa oleh masyarakat tutur bahasa tersebut, baik dalam situasi resmi maupun

tidak. Hal tersebut juga terjadi di beberapa desa di Aceh Selatan. Sesungguhnya

mayoritas masyarakat Aceh Selatan merupakan penutur bahasa Aneuk Jamee.

Namun di beberapa desa mereka masih menggunakan bahasa Aceh Seperti, di

Kuala Batee, Blang Pidie, Manggeng, Sawang, Tangan-Tangan , Meukek,

Trumon dan Bakongan. Di wilayah ini eksistensi bahasa Aceh masih terlihat dan

digunakan dalam semua situasi dan ranah penggunaan bahasa, seperti yang

diungkapkan oleh ketua Penilik Kebudayaan Aceh di Trumon yang bernama

Teuku U’baidillah bin Teuku Raja Sulaiman dan anggota Majelis Adat Aceh

bidang kebudayaan Aceh Selatan bapak Teuku Laksamana bin Teuku Pitahruddin.

Kedua informan ini masih keturunan raja Trumon (dapat dilihat pada lampiran

Dapat dikatakan masyarakat Desa Trumon masih sangat mencintai

lingkungan alamnya. Adalah kenyataan dan kebanggaan mereka karena masih

terawatnya kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan Cagar Alam Leuser yang

mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan hukum. Hutannya yang

masih rimba belantara menyimpan flora langka yang tumbuh secara liar. Fauna,

aneka satwa yang hidup liar juga terekam secara leksikal dalam bahasa Aceh

seperti rimueng ‘harimau’, gajah ‘gajah’, rusa ‘rusa’. Habitat liar ini tetap dijaga

kelangsungan hidupnya oleh pemerintah setempat. Semua ini dapat dijadikan

wisata ilmiah untuk kemajuan semua bidang ilmu pengetahuan. Paru-paru alam di

kawasan ini masih mampu bekerja dengan sempurna memelihara kesinambungan

kesehatan ekologi dan ekosistem.

Mencintai dan merawat lingkungan alam, serta hidup berdampingan

dengan alam menjadi bagian harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Trumon.

Hidup berdampingan dengan alam tidak bermakna bahwa masyarakat Trumon

hidup terisolasi dan tetap mempertahankan penggunaan alat-alat tradisional

dengan menolak segala bentuk peralatan elektronik. Pemanfaatan alat-alat

elektronik di Desa Trumon menggeser peralatan tradisional yang mengakibatkan

beberapa istilah dan kosa kata menjadi tidak umum lagi penggunaannya,

perlahan-lahan hilang dari khasanah bahasa itu. Bahasa akan mengalami perubahan ketika

ekologi yang menunjangnya berubah dapat dilihat dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Mbete (2009) pada bahasa Bali. Contoh yang digambarkan seperti

setapak dalam bahasa Bali yang sudah asing didengar, dan menjadi tidak umum

lagi penggunaannya dalam masyarakat tutur bahasa Bali.

Penggeseran penggunaan peralatan tradisional disebabkan oleh masuknya

alat-alat elektronik yang serba praktis, menjadikan beberapa kata dan istilah

menjadi asing karena sudah tidak digunakannya lagi peralatan tersebut di Desa

Trumon, sebagai contoh geunuku, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur

kelapa sudah berganti dengan mesin pengukur kelapa. Ketergusuran geunuku

akibat dari sudah tidak dipergunakan lagi, tidak berpengaruh pada penggunaan

metafora GEUNUKU HAN MATA TIMAH, yang berasal dari ranah sumber

geunuku. Metafora ini masih tetap digunakan dalam komunikasi keseharian

masyarakat Trumon. Contoh tuturan yang paling umum adalah:

Jino jih GEUNUKU HAN MATA TIMAH. sekarang org III tgl kukuran tanpa mata timah.

Secara harfiah tuturan ini bermakna: Sekarang dia kukuran kelapa tanpa

mata timah. Makna leksikal, jino ‘sekarang’, jih ‘dia’, geunuku ‘kukuran kelapa’,

han ‘tanpa’, mata timah (mata kukuran kelapa yang terbuat dari besi bergerigi).

Makna metaforis yang terkandung dalam tuturan tersebut dialamatkan kepada

seseorang yang pada saat menduduki jabatan dan berpangkat tinggi, orang

tersebut bersikap sombong, angkuh dan ditakuti oleh bawahannya, namun setelah

dia pensiun kesombongannya sirna dan didiskreditkan dalam pergaulan di

masyarakatnya.

Para orang tua di Trumon sering menyampaikan pesan-pesan nasihat dan

mengingatkan anak mereka agar tidak berperilaku angkuh dan sombong, ketika

yaitu alat yang digunakan untuk menggiling padi dan menumbuk tepung beras.

Jeungki sudah tidak ditemukan lagi di desa ini karena sudah digantikan dengan

mesin penggiling padi yang dalam bahasa lokal disebut kilang pade, akan tetapi

metafora JEUNGKI MUGEE, masih digunakan dalam interaksi sosial. Secara

harfiah jeungki muge bermakna alat penumbuk padi yang dimiliki oleh tengkulak.

Makna metaforis JEUNGKI MUGEE ditujukan kepada seseorang yang

mempunyai sifat tamak. Para orang tua di desa ini sering menasihati anaknya agar

tidak tamak dengan tuturan:

Hai neuk bek jadee JEUNGKI MUGEE beu, ‘wahai anakku jangan tamak ya’

Keunikan metafora seperti ini layak untuk dikaji dan dapat menjadi

pertimbangan dalam penelitian tentang bahasa dan fungsi referensial bahasa yang

berkorelasi dengan ekologi. Kajian ini difokuskan kepada penelusuran metafora

sebagai perangkat kebahasaan yang terkait dengan lingkungan alam Desa Trumon

(ecoregion). Judul disertasi yang dipilih adalah: “Keterkaitan Metafora dengan Lingkungan Alam pada Komunitas Bahasa Aceh di Desa Trumon Aceh Selatan: Kajian Ekolinguistik”.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ekolinguistik karena kajian

ekolinguistik memang berupaya menggeluti kajian bahasa yang secara teoritis

dipadukan dengan ekologi dan ekosistem. Lingkungan alam atau ekosistem

sekitar tempat masyarakat bermukim dapat memengaruhi cara berpikir dalam

mengungkapkan maksud tertentu seperti yang dinyatakan oleh Fill dan

Muhlhausler (2001:104). Metafora yang digunakan di Desa Trumon sangat

sebagaimana yang terdapat dalam kedua metafora yang telah disinggung

sebelumnya.

Penelitian ini tidak membicarakan tentang pola pemertahanan bahasa

yang terkait dengan bertahan, bergeser atau lenyapnya metafora bahasa tersebut,

sebagaimana penelitian-penelitian ekolinguistik yang pernah dilakukan oleh

beberapa pakar ekolinguistik seperti Nelde Peter (1979), Haugen (1970),

Mufwene (2004). Penelitian ini hanya mengaji keterhubungan metafora yang

menjadikan lingkungan alam sebagai ranah sumber atau unit dasar metafora

tersebut.

Penelitian ini diarahkan kepada bentuk metafora yang menjadikan

lingkungan alam yaitu flora, fauna serta mineral dan kehidupan manusia sebagai

referensi atau ranah sumber yang berada di dalam kognitif penutur bahasa tersebut

dipetasilangkan kepada manusia atau hewan sebagai tujuan atau ranah target.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rangsangan kepada peneliti linguistik

untuk mengarahkan fokus penelitian mereka ke bidang ekolinguistik, sebab

ekolinguistik memiliki lahan yang masih luas untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian bergayut kepada

hubungan linguistik dan ekologi dalam tataran bahasa yang bermuara kepada

metafora yang ada di Desa Trumon dalam semua aspek keberadaan dan

penggunaannya.

1. Bagaimanakah pembentukan metafora yang digunakan berkaitan

2. Bagaimanakah klasifikasi metafora berdasarkan penggunaannya pada

komunitas bahasa di Desa Trumon?

3. Bagaimanakah karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan

alam Desa Trumon?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendikripsikan keterkaitan lingkungan alam dalam

pembentukan metafora yang digunakan oleh komunitas bahasa di Desa

Trumon.

2. Menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora yang

digunakan oleh komunitas bahasa di Desa Trumon.

3. Menganalisis dan menemukan karakteristik metafora yang dikaitkan

dengan lingkungan alam Desa Trumon.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini perlu dan penting dilakukan atas dasar keilmuan untuk

menunjukkan bahwa teori ekolinguistik tidak hanya dapat diaplikasikan kepada

penelitian yang berkaitan dengan kebertahanan ataupun ketergerusan unsur-unsur

bahasa akibat pengaruh moderenisasi, etika antroposentris yang sangat bersifat

instrumentalis, dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan ekosistem.

Teori-teori tersebut tidak pula hanya dapat diterapkan dalam membahas isu

lingkungan berbentuk metafora ekosistem yang penah dilakukan oleh Haugen

referensi atau ranah sumber dipetasilangkan kepada alam itu sendiri seperti, green

houseeffect.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dirinci berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan kajian bahasa Aceh

yang bergayut dengan ekologi atau ekosistem berikutnya.

2. Diharapkan menjadi sumbangsih untuk kepustakaan kajian ekolinguistik.

3. Diharapkan dapat memberi informasi tentang kajian metafora selanjutnya.

4. Diharapkan menjadi bahan masukan untuk kajian yang relevan berikutnya.

5. Diharapkan dapat diteruskan oleh peneliti lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Trumon agar

tetap menggunakan bahasanya yang metaforik dan menyayanginya.

2. Diharapkan dapat memopulerkan kembali bentuk metafora bahasa lokal

yang usang berkaitan dengan pelestarian lingkungan agar lebih dimengerti,

dipahami dan diminati oleh masyarakat tutur khususnya generasi muda

penerus kesinambungan bahasa, budaya dan lingkungan.

3. Diharapkan dapat merangsang dan mendorong masyarakat tutur bahasa

Aceh di Desa Trumon, khususnya generasi muda untuk tetap menggali

kekayaan ungkapan-ungkapan metafora dan memahami makna-makna

kiasan penuntun hidup sebagai khazanah kearifan budaya lokal.

4. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kurikulum muatan lokal

5. Penggalian pemahaman dan pemberdayaan khazanah kebahasaan bahasa

dan budaya.

6. Diharapkan dapat memberikan fakta historis yang informatif bagi

pengembangan dan pemulihan pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan

dan pengembangan sumber daya kepariwisataan yang sekaligus akan

menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1.5 Definisi Istilah

Beberapa istilah ataupun terminologi yang digunakan dalam penelitian ini,

dibicarakan satu persatu berikut ini:

a. Ekolinguistik adalah kajian yang menyandingkan kajian linguistik

dengan ekologis. Kajian ini dapat pula didefinisikan sebagai

sebuah kajian interaksi antara bahasa-bahasa dan lingkungannya

atau lingkungan tempat keberadaan bahasa itu digunakan, periksa

Haugen (1972:323).

b. Parameter ekolinguistik menggambarkan dimensi keterkaitan

antara bahasa dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial

masyarakat atau masyarakat tutur, entitas yang biotik dan yang

abiotik, periksa Fill dan Muhlhausler (2001:1).

c. Parameter keterhubungan atau parameter kesalingterhubungan

(interrelationship) antara bahasa dengan kajian linguistiknya dan

lingkungan dengan kajian ekologi merupakan gambaran tentang

hubungan timbal balik antara makhluk di lingkungan alam tersebut

yang bernuansa isu lingkungan dikodekan ke dalam bahasa dalam

jangkauan yang luas. Lihat Fill dan Muhlhausler (2001:1).

d. Parameter keberagaman (diversity), keberagaman yang ada di

lingkungannya yaitu perbendaharan kosa kata sebuah bahasa

terpancar dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau

lingkungan budaya tempat bahasa itu berada dan digunakan.

Lingkungan fisik dimaksud merupakan lingkungan alam, geografi

yang menyangkut topografi seperti, iklim, biota, curah hujan,

sedangkan lingkungan sosial dan lingkungan budaya berkaitan

dengan hubungan antara pikiran dan aspek kehidupan masyarakat

tersebut seperti agama, etika, politik, seni dan lain sebagainya,

periksa Fill dan Muhlhausler (2001:2).

e. Parameter lingkungan (environment) adalah parameter yang

menjelaskan adanya hubungan antara ekologi dengan spesies

hewan atau fauna dan tanaman atau flora, serta seluruh kandungan

mineral yang berada di lingkungan ekologi tersebut, termasuk pula

ke dalamnya lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau

lingkungan budaya tempat sebuah bahasa berada dan digunakan.

f. Klasifikasi metafora; Metafora diklasifikasikan ke dalam beberapa

kategori, yaitu metafora berdasarkan tingkat konvensional,

metafora berdasarkan fungsi kognitif, atau berdasarkan

pengalaman tubuh dan panca-indera, berikutnya metafora

g. Dimensi ideologis (ideological dimension) yaitu hal yang berkaitan

dengan pikiran manusia dan pemahaman manusia tentang segala

sesuatu yang terekam dalam kognitif, mental, ideologi, dan sistem

psikis, periksa Lindo dan Jeppe (2000:10).

h. Dimensi sosiologis (sociological dimension) yaitu hal yang

berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk ke

dalamnya adalah rasa saling mengenal, saling menyayangi, saling

membenci, lihat Lindo dan Jeppe (2000:10).

i. Dimensi biologis (biological dimensional) yaitu sesuatu hal yang

berkaitan dengan kehidupan biota alam dan segala sesuatu yang

terdapat dalam alam, termasuk ke dalamnya lingkungan alam dan

hidup berdampingan dengan spesies lain yaitu flora, fauna dan

lainnya (ecoregion), periksa Lindo dan Jeppe (2000:10).

j. Ranah sumber (source domain) yaitu pola acuan atau rujukan

dalam pembentukan metafora, periksa Kovecses (2006:117).

k. Ranah target (target domain) yaitu sasaran yang menjadikannya

sebagai metafora, periksa Kovecses (2006: 117).

l. Pemetaan atau pemetaan silang ranah (cross domain mapping),

yaitu transformasi dari ranah sumber kepada ranah target

dalam pembentukan metafora, periksa Kovecses (2006:117).

m. Pengalaman tubuh (bodily experience) atau pengalaman inderawi

juga yang dialami melalui inderawi manusia, periksa Kovecses

(2006: 118).

n. Hubungan ontologis, merupakan interelasi yang melibatkan entitas

dalam dua ranah dan hubungan epistimik, melibatkan hubungan

pengetahuan tentang kedua entitas tersebut, periksa Kovecses

(2006:128).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Ekolinguistik

Kajian ekolinguistik yang pada awal kemunculannya dinamakan sebagai

kajian ekologi bahasa merupakan paradigma baru yang berkaitan dengan

hubungan ekologi dan linguistik yang diprakarsai oleh Einar Haugen pada tahun

1970. Kajian ini menyandingkan kajian bahasa dengan ekologi yang dapat

didefinisikan sebagai sebuah kajian atas interaksi antara bahasa-bahasa dengan

lingkungannya atau lingkungan tempat keberadaan bahasa itu digunakan, periksa

Haugen (1972:323).

Pada hakikatnya Haugen berupaya menggunakan analogi dari ekologi dan

lingkungan dalam menciptakan metafora berupa metafora ekosistem yang

ditujukan untuk menjelaskan hubungan dan interaksi bermacam-macam bentuk

bahasa yang ada di dunia. Dalam bentuk metafora tersebut Haugen membuat

perbandingan antara ekologi dengan spesies hewan atau fauna dan tanaman atau

flora, serta seluruh kandungan mineral yang berada di lingkungan ekologi

tersebut. Haugen juga menjelaskan hubungan kelompok komunitas pengguna

bahasa dan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan,

lihat Muhlhausler (1995) dalam Fill dan Muhlhausler (2001:1). Selanjutnya Fill

dan Muhlhausler (2001:2) menjelaskan bahwa Haugen berupaya menciptakan

suatu studi ekologi dan bahasa dalam hubungannya dengan kognitif manusia pada

Peneliti bahasa pada umumnya banyak membicarakan

permasalahan-permasalahan bahasa yang berkaitan dengan fonologi, kaidah-kaidah bahasa dan

leksikon. Jarang sekali pembicaraan yang mengarah kepada ekologi bahasa,

padahal menurut Haugen (1972: 325), penelitian ekologi bahasa atau ekolinguistik

dapat merambah luas dan bekerja sama dengan antropologi, sosiologi, psikologi

dan ilmu politik. Hal ini disebabkan kajian ekolinguistik sejatinya merupakan

kajian interaksi antara bahasa apa saja dengan lingkungannya.

Definisi lingkungan di sini mencakup pikiran seseorang yang merujuk

kepada dunia nyata tempat bahasa itu digunakan karena lingkungan alam dari

sebuah bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa tersebut. Selanjutnya Haugen

(1972: 326) menggambarkan bahwa bahasa sesungguhnya hanya ada di dalam

otak penggunanya dan hanya berfungsi menghubungkan penggunanya dengan

sesama dan kepada alam yaitu lingkungan sosial, lingkungan buatan dan

lingkungan alam.

Fill dan Muhlhausler (2001:57) berpendapat bahwa ekolinguistik

melibatkan teori-teori, metodologi, dan studi empiris bahasa, serta berkontribusi

dalam perspektif semua level linguistik yang berkaitan atau berhubungan dengan

ekologi. Jangkauan ekolinguistik luas karena kajian ini dapat menentukan

beberapa disiplin ilmu bahasa, seperti:

a. Menemukan teori bahasa yang tepat.

b. Studi tentang sistem bahasa dan teks.

c. Studi keuniversalan bahasa yang relevan dengan isu-isu lingkungan.

e. Mempelajari bahasa yang berkaitan dengan ekoliterasi (ecoliteracy),

seperti pengajaran pemahaman ekologi kepada anak-anak dan orang

dewasa.

Cabang linguistik ini banyak menggunakan metafora ekosistem untuk

menjelaskan hubungan dan interaksi bermacam-macam bentuk bahasa yang ada di

dunia. Dalam bentuk metafora tersebut Haugen membuat perbandingan hubungan

antara ekologi dengan spesies hewan atau fauna dan tanaman atau flora, serta

seluruh kandungan mineral yang berada di lingkungan ekologi tersebut. Haugen

juga menjelaskan hubungan kelompok masyarakat pengguna bahasa-bahasa

dengan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan.

Muhlhausler (1995) dalam Fill dan Muhlhausler (2001:1), selanjutnya

menjelaskan bahwa Haugen berupaya menciptakan suatu studi ekologi dan bahasa

dalam interelasi dan interdependensi dengan kognitif manusia pada komunitas

yang multilingual.

Peneliti-peneliti dari Universitas Bielefelde di Jerman saat ini mulai

mengarahkan penelitian mereka ke kajian ekolinguistik. Ide mentransfer

konsep-konsep, prinsip-prisip, dan metode-metode, ekologi dan biologi kepada bahasa

berkembang pesat. Pieter Finke (1983, 1993, 1996) mentransformasikan

konsep-konsep ekosistem ke dalam sistem bahasa dan sistem kultural, seperti yang

dijelaskan oleh Fill dan Muhlhausler (2001:44-45). Ilmuwan ini mengkritik

leksikon yang digunakan industri agrikultur untuk kepentingan bisnis dan

perdagangan. Kata-kata seperti production replace, growing, dan giving yang

menjadi makna metafora yaitu pembunuhan (killing) dan pelenyapan (taking

away) yang terjadi.

Ruang kajian ekolinguistik menurut Haugen seperti yang dilaporkan oleh

Mbete (2009:11-12) memiliki keterkaitan dengan sepuluh ruang kaji linguistik

lainnya. Dalam penelitian ekolinguistik sejumlah subdisiplin linguistik dapat

disandingkan dengan satu atau lebih dari sepuluh ruang kaji tersebut. Kesepuluh

ruang kaji tersebut adalah, Sosiolinguistik, Dialektologi, Linguistik Historis

Komparatif, Linguistik Demografi, Dialinguistik, Filologi, Glotopolitik,

Linguistik Preskriptif, Tipologi Bahasa, dan Etnolinguistik termasuk pula

Antropolinguistik, atau Linguistik Kultural.

2.1.1 Hubungan Bahasa dan Ekologi

Sapir dalam Fill dan Muhlhausler (2001:2), pada tahun 1912 menulis

tentang bahasa dan lingkungan yang beranggapan bahwa lingkungan fisik

dari sebuah bahasa terdiri atas karakter geografi sebagai topografi dari sebuah

negara, berhubungan dengan iklim, termasuk pula ke dalamnya flora dan

fauna, curah hujan, serta sumber daya alam yang merupakan sumber

kehidupan dan sumber ekonomi manusia yang terekam secara verbal.

Sehingga, menurutnya kosa kata yang terdapat dalam bahasa-bahasa itu akan

berbeda satu sama lain bergantung pada sosiokultural dan lingkungan

(ecoregion) tempat bahasa itu digunakan. Perbedaan ini hanya bersangkut

paut dengan unsur-unsur leksikal dan tidak berakibat kepada kaidah atau

Vokabulari dari sebuah bahasa tidak hanya bergantung atau

dipengaruhi oleh lingkungan fisik bahasa tersebut, akan tetapi lingkungan

sosial masyarakat penuturnya juga sangat berperan dalam pembentukan

vokabulari sebuah bahasa. Lingkungan sosial dimaksud terdiri atas kekuatan

masyarakat yang membentuk kehidupan dan pikiran setiap individu seperti

agama, kepercayaan, etika, dan pemahaman tentang politik.

Berdasarkan klasifikasi dari ke dua lingkungan ini kelengkapan

vokabulari bahasa dapat mengindikasikan pengetahuan, minat, pekerjaan

serta pandangan hidup penuturnya dan tempat bahasa atau masyarakat tutur

tersebut berada. Penutur bahasa yang hidup di pegunungan akan memiliki

khasanah vokabulari yang lebih banyak berkaitan dengan lembah, ciri tanah,

jenis burung, jenis tumbuhan, kehidupan lebah, dan kehidupan satwa liar

yang ada di lingkungan tertentu (ecoregion). Sebagai contoh suku Noocka

Indian yang secara ekonomis hidupnya sangat bergantung kepada kekayaan

hutan memiliki vokabulari kelautan yang sangat minim. Demikian pula

penutur bahasa yang bermukim di pesisir pantai memiliki lebih banyak

khasanah vokabulari yang berkaitan dengan lingkungan kelautan, seperti

yang terjadi pada suku Paiute, Arizona. Mereka lebih banyak mengenal dan

menciptakan nama-nama ikan, ganggang, bunga karang, pasir dan semua

kandungan laut.

Contoh lain dapat pula dilihat pada bahasa Aceh yang digunakan oleh

masyarakat tutur di Desa Trumon yang menjadikan beras sebagai makanan

yang lebih banyak berkaitan dengan pade ‘padi’dan bu ‘nasi’, sebagai

contoh, eumping pade ‘padi sangrai yang ditumbuk’, bu kulah, bu phet, bu

leukat, bu leumak, bu kanji, bu kuneng, dan bu leugok.

Selanjutnya, Sapir beranggapan bahwa bahasa yang diucapkan oleh

seseorang sangat bergantung kepada pikiran dan tingkah laku orang tersebut

yang terefleksi kepada bentuk vokabulari yang dituturkannya. Anggapan ini

dikenal dengan hipotesis Sapir–Whorf yang diperkenalkan oleh Whorf

dalam tulisannya tahun 1956.

Secara biologis, pada umumnya manusia memiliki kemampuan sama

dalam kapasitas mempelajari bahasanya. Seperti yang diutarakan oleh

Halliday (2001:21-22) bahwa kemampuan ini sama halnya dengan

kemampuan manusia tersebut pada saat belajar berjalan serta belajar berdiri.

Kesemuanya ini tidak bergantung kepada tingkat intelegensia sesorang.

Secara ekologis sesungguhnya manusia adalah makhluk ekologis yang unik,

karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda antara satu dengan

lainnya walaupun berada dalam pola lingkungan yang sama dan bahasa yang

sama pula.

Pengalaman yang sifatnya personal ini senantiasa berhubungan

dengan lingkungannya. Lingkungan ini pula yang membentuk kultur manusia

tersebut dan juga membentuk pola penggunaan bahasa seseorang yang

seterusnya terekam dalam kognitif orang tersebut. Pandangan ini sejalan

dengan pandangan Heine (1997:3) bahwa bahasa merupakan produk interaksi

seseorang menciptakan tuturannya dan membangun kemampuan

linguistiknya dapat langsung tergambar dari pengalaman yang diperoleh dari

pengetahuan dan pengalaman tentang lingkungan dan mengaplikasikan

pengalaman tersebut dalam komunikasi yang spesifik dengan sesama.

Rekaman pengalaman yang paling dekat dan paling lekat adalah

tentang dunia nyata sekitar, baik yang bersifat kultural maupun yang bersifat

alamiah. Oleh karena itu, fungsi awal imajineri adalah menggambarkan

lingkungan di sekitar dengan menggunakan bahasa karena bahasa didasari

imajinari yang ada di otak dan pengalaman manusia (Palmer 1996:3 ; lihat

Mbete, 2010:7).

Pakar ekolinguistik, Haugen (1972:326) menggambarkan lingkungan

alam sebuah bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa itu, dan bahasa

sesungguhnya hanya ada di dalam otak atau kognitif penuturnya yang hanya

berfungsi menghubungkan penutur dengan sesamanya, dan dengan alam

sekitar yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Makna lingkungan di

sini juga mencakup pikiran seseorang yang merujuk kepada dunia atau

wilayah tempat bahasa itu ada dan digunakan.

Lebih lanjut Haugen (1972:325) menyatakan bahwa hubungan bahasa

dengan ekologi pada dasarnya terjadi dalam dua bagian. Bagian pertama

adalah lingkungan psikologikal (psychological environment) yaitu pengaruh

lingkungan terhadap bahasa-bahasa dalam pikiran atau kognitif penutur

hubungan lingkungan dengan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut

sebagai media komunikasi mereka.

Bahasa layaknya species yang hidup di lingkungan alam yang dapat

hidup dan berkembangbiak, dapat berubah dan dapat pula lenyap atau mati.

Jika bahasa itu digunakan oleh bertambah banyak penuturnya maka bahasa

itu akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Namun jika jumlah

penuturnya sedikit dan dominasi terus berkurang, dikhawatirkan bahasa itu

akan bergeser, berubah, lenyap atau berevolusi.

Mufwene (2004:146) berpendapat bahwa ini semua dapat terjadi

disebabkan oleh evolusi bahasa. Pakar ekolinguistik ini membedakan dua

jenis evolusi bahasa. Pertama, evolusi progresif yaitu perubahan yang

menuju ke arah perubahan yang berkembang pesat seperti bahasa Inggris

Amerika yang digunakan masyarakat tutur di benua Amerika bahkan di

pelbagai belahan dunia dewasa ini. Kedua, evolusi yang beranalogikan

kepada evolusi teori Darwin yang menganggap evolusi terjadi melalui proses

seleksi alam. Subtipe dari teori Darwin di mana spesis suatu populasi berasal

dari atau muncul berbeda dari lainnya. Walaupun bahasa tidak termasuk ke

dalam spesies biologi namun rentang umur bahasa dan linguistik

berhubungan satu sama lain sebagaimana hubungan dalam rumpun biologi.

Evolusi bahasa terjadi melalui seleksi alam dapat disebabkan oleh eksploitasi

lingkungan alam dan bencana alam, serta perkembangan teknologi. Evolusi

ini dapat dilihat pula pada idiolek dari individu penutur yang berbeda antara

Hasil penelitian Lucy (1996) tentang bahasa Yucatec Maya seperti

yang diungkap oleh Kovecses (2006:323) menghasilkan satu temuan bahwa

keberadaan bentuk plural dalam bahasa Yucatec sifatnya opsional dan

kadangkala hanya diberlakukan kepada benda-benda hidup. Pola bahasa ini

berkaitan dengan pola pikir penutur jati yang hanya peka kepada jumlah

entitas yang hidup dan tidak kepada yang mati. Hal ini juga terimbas kepada

cara pandang mereka kepada lingkungan pedesaan dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat Yucatec.

Hasil penelitian Ashok Kelkar tentang bahasa Inggris suku Marathi

(1957), dibicarakan oleh Haugen (1972:335) bahwa bahasa Inggris yang

digunakan oleh suku Marathi sebagai media komunikasi tidak sama dengan

bahasa Inggris yang dituturkan oleh penutur asli. Masyarakat tutur di Marathi

tidak hanya mengadopsi sistem bunyi bahasa Marathi ke dalam bahasa

Inggris, lebih dari itu mereka juga mengaplikasikan sistem gramatikal bahasa

mereka sendiri ke dalam bahasa Inggris. Bentuk gramatikal tersebut sejatinya

tidak terdapat di dalam sistem bunyi dan kaidah bahasa Inggris, sehingga

amat sulit bagi penutur asli bahasa Inggris untuk mengerti dan memaknai isi

pembicaraan yang dituturkan oleh masyarakat tutur Inggris Marathi. Sistem

bunyi dan sistem gramatikal bahasa Inggris Marathi secara otomatis

menyesuaikan diri dengan sistem bunyi dan sistem gramatikal bahasa

Marathi, karena bahasa dan lingkungan tempat bahasa itu digunakan saling

2.1.2 Parameter Ekolinguistik

Untuk menggambarkan keterkaitan antara bahasa dan lingkungan

diperlukan adanya kajian interdisipliner yang menyandingkan kajian ekologi

dengan linguistik, seperti yang diungkap oleh Mbete (2011:1). Ekologi

merupakan ilmu yang menggeluti hubungan timbal balik antara

makhluk hidup dengan alam sekitarnya, termasuk pula menjelaskan

hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya yang tentu saja bergayut

dengan bahasa manusia itu.

Kajian interdisipliner yang awalnya diprakarsai oleh Einar Haugen

memadukan konsep ekologi dengan linguistik ini, pada awalnya mengkaji

metafora. Kajian ini menerapkan konsep dasar berupa parameter ekologi

bersatu padu dengan kajian linguistik kognitif, seperti yang dijelaskan oleh

Fill dan Muhlhausler (2001:1). Parameter ekologi dimaksud adalah

kesalingterhubungan (interrelationship), lingkungan (environment),

keberagaman (diversity), digunakan sebagaimana berlaku dalam analisis

wacana lingkungan, antropolinguistik pragmatik, semantik kognitif, dan

lainnya. Ketiga-tiga parameter ini akhirnya diaplikasikan ke dalam kajian

penelitian ekolinguistik. Ketiga-tiganya saling terkait erat dan saling

melengkapi. Ketiga-tiganya senantiasa diaplikasikan secara bersamaan dalam

penelitian ekolinguistik. Ketika kajian ekolinguistik membicarakan parameter

ekolinguistik pastilah ketiga terminologi, keberagaman (diversity),

kesalingterhubungan (interrelationship), dan lingkungan (environment),

2.1.2.1 Parameter Keberagaman (Diversity)

Fill dan Muhlhausler (2001:2) mengutarakan bahwa keberagaman

(diversity) perbendaharan kosa kata sebuah bahasa memancarkan

lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau lingkungan budaya tempat

bahasa itu berada dan digunakan. Lingkungan fisik dimaksud merupakan

lingkungan alam, geografi yang menyangkut topografi seperti, iklim, biota,

curah hujan, sedangkan lingkungan kebudayaan berkaitan dengan

hubungan antara pikiran dan aspek kehidupan masyarakat tersebut seperti

agama, etika, politik, seni, dan lain sebagainya. Kelengkapan kosa kata

bahasa itu bergantung pula kepada cara pandang, sikap, dan perilaku serta

pekerjaan (profesi) masyarakat tutur bahasa tersebut.

Keberagaman jenis species fauna, flora di satu lingkungan alam

paralel dengan keberagaman vokabulari bahasa di dalam lingkungan sosial

masyarakat tutur tersebut demikian pula sebaliknya. Keberagaman biota ini

memperkaya khasanah vokabulari bahasa tersebut. Keberagaman juga

dapat ditujukan atau berimplikasi kepada hubungan antara ranah sumber

dan ranah target dalam sebuah metafora. Kepada sebuah ranah target dapat

diaplikasikan beberapa ranah target, demikian pula sebaliknya sebuah ranah

target dapat berasal dari beberapa ranah sumber.

2.1.2.2 Parameter Kesalingterhubungan (Interrelationship)

Keberadaan spesies dan kondisi kehidupan mereka tidak dapat

dipandang sebagai dua bagian terpisah, tetapi sebagai satu bagian yang

dicirikan secara individual. Hubungan paralel ini tidak berarti bahwa

bahasa dan spesies biologi sama dalam semua hal. Satu hal mutlak yang

dapat membedakan keduanya adalah bahwa bahasa bukanlah organisme

hidup. Bahasa ditranformasikan dan diwariskan dari satu generasi ke

generasi berikutnya oleh penutur bahasa dan penggunaannya. Berbeda

dengan spesies biologi yang diturunkan melalui perkawinan.

Eksistensi sebuah bahasa sangat bergatung kepada jumlah

penuturnya. Penamaan dan pengklasikasian nama tumbuhan dan hewan

serta jenis batu-batuan bergantung kepada konvensi penuturnya. Istilah

konvensi di sini tidak dapat diartikan sebagaimana lazimnya istilah

konvensi yang digunakan dalam linguistik yaitu istilah yang mengacu

kepada hubungan arbitrer antara bentuk atau lambang linguistik dengan

makna yang dikandungnya. Istilah konvensi ini dialamatkan kepada tingkat

kesepakatan penggunaan bahasa dalam komunitas bahasa tesebut.

Parameter keterhubungan atau parameter kesalingterhubungan

antara linguistik dengan ekologi merupakan hubungan timbal balik antara

makhluk di lingkungan alam tersebut dengan ekologinya yang dapat

terpantul pada metafora ekologi yang bernuansa isu lingkungan, dikodekan

ke dalam bahasa dalam jangkauan yang luas. Konsep metafora seperti yang

digambarkan oleh Kovecses (2006:171), berisikan skema sumber yang

dalam hal ini menyangkut ranah yang bersifat fisik dikodekan secara

verbal kepada ranah yang bersifat abstrak seperti, pada metafora green

Metafora ekologi menurut Fill dan Muhlhausler (2001:104), banyak

bergantung kepada sosiokultural dan unsur kognitif masyarakat tutur

bahasa tersebut. Waktu, situasi, dan ranah penggunaan bahasa juga

memengaruhi bentuk metafora bahasa tersebut. Keterhubungan antara

unsur-unsur ini jelas tergambar seperti yang terjadi pada awal abad

kesembilan belas, kebutuhan akan air sebagai bahan pokok kehidupan,

secara eksklusif disejajarkan dengan uang yang memunculkan metafora

seperti central money supply, ‘central water supply’, dan metafora water is

money, sangat popular saat itu. Dalam praksisnya metafora Inggris water is

money atau metafora bahasa Indonesia, air itu uang juga jelas

menggambarkan betapa sumber air (mineral) dieksploitasi dan bernilai

ekonomis tinggi, di antaranya juga merusak dan menggerus lingkungan.

Parameter keterhubungan antara bahasa dengan ekologi di Desa

Trumon terlihat adanya metafora POK-POK DRIEN. Pok-pok adalah

batang bambu yang dipotong panjangnya sekitar satu meter (2-3 ruas)

kemudian bambu tersebut dibelah dua. Bagian pangkal bambu diikat

dengan tali agar tidak mudah lepas dan salah satu belahan dipasang tali.

Media ini digantungkan pada pohon durian atau buah-buahan lainnya yang

sedang berbuah. Bila tali ditarik akan mengeluarkan suara gaduh. Fungsi

dari benda tersebut untuk mengusir binatang yang akan memakan

buah-buahan. Dalam pemaknaannya secara metaforis pok-pok dialamatkan

kepada orang yang banyak cakap dan mengumbar janji. Seperti dalam

2.1.2.3 Parameter Lingkungan (Environment)

Manusia berinterelasi, berinteraksi, bahkan berinterdependensi

dengan pelbagai entitas yang ada di lingkungan tertentu (ecoregion),

memberi nama dalam bahasa lokalnya, memahami sifat-sifat dan karakter

yang dikodekan secara verbal, semata-mata demi tujuan dan

kepentingan-kepentingan manusia (antroposentrisme) dan juga karena manusia adalah

makhluk ekologis yang memang tidak dapat tidak membutuhkan segala

yang ada demi hidupnya secara biologis (biosentrisme), baik hewan,

tumbuhan, bebatuan, maupun udara dan keluasan pandangan secara ragawi

(kosmosentrisme).

Berbagai cara manusia memengaruhi lingkungannya, sebagaimana

yang pernah dibicarakan sebelumnya. Sikap masyarakat terhadap

lingkungan alam banyak didasari oleh pola kultural masyarakat tersebut.

Sebagai contoh pandangan suatu masyarakat terhadap daging binatang

seperti lembu, babi, ayam, itik kambing sebagai makanan manusia

berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Keberadaan binatang-binatang tersebut yang menyangkut dengan

perkembangbiakannya sangat diperhatikan oleh masyarakat yang ada dalam

lingkungan alam itu. Pada gilirannya sifat alamiah dari binatang itupun

menjadi bagian dari perhatian masyarakat dengan kata lain pengetahuan

lokal dan pengetahuan manusia tentang lingkungan alam telah berpengaruh

kepada pandangan hidup, kultur, bahasa dan kosmologi masyarakat yang

hewan dan tumbuhan secara nyata merupakan refleksi dari lingkungan

dengan keanekaragaman hayatinya tempat tinggal masyarakat tersebut.

Lingkungan alam dijadikan sebagai parameter membangun atau

memberi nama-nama tersebut dalam kurun waktu yang sangat panjang,

yang diturunkan secara berkesinambungan dari generasi sebelumnya ke

generasi berikutnya. Dari hasil penelitiannya Muhlhausler (2003:59)

mengemukakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pelabelan nama dapat

memakan waktu lebih kurang tiga ratus tahun lamanya untuk

menghubungkan sebuah bahasa dengan lingkungan biologis penuturnya.

Parameter lingkungan (environment) yang menjadi acuan pada

lingkungan alam di Desa Trumon dapat dilihat pada kehidupan siput yang

secara alamiah hidup dalam dua lingkungan alam yaitu lingkungan darat

dan lingkungan air. Dari kehidupan siput terbentuk sebuah metafora yaitu

ABO UDEP DUA PAT. Secara harfiah ungkapan ini mengandung makna

‘siput hidup pada dua tempat’, yaitu: abo ‘siput’, udep ‘hidup’, dua

‘dua’dan pat’ tempat’menjelaskan kehidupan siput yang dapat bertahan

hidup di dalam dua lingkungan alam yang benar-benar berbeda yaitu di

daratan dan di dalam air. Kehidupan siput seperti ini membentuk sebuah

metafora yang tertuju kepada sifat atau perilaku seseorang yang dapat

menyesuaikan diri di semua lingkungan sosial budaya dan semua kalangan

masyarakat.

Ketiga parameter ekologi yang diterapkan dalam kajian ekolingustik