KONSUMSI PANGAN DAN SERAT MAKANAN, SERTA STATUS

GIZI DAN STATUS KESEHATAN WANITA HAMIL DI KOTA

BOGOR

FITRIYANI

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ABSTRACT

FITRIYANI. Food and Dietary Fiber Consumption, and Nutritional Status and Health Status of Pregnant Women in Bogor City. Under Direction of SITI MADANIJAH.

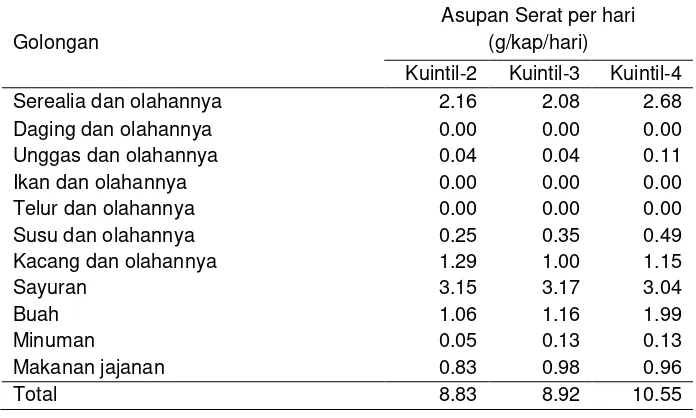

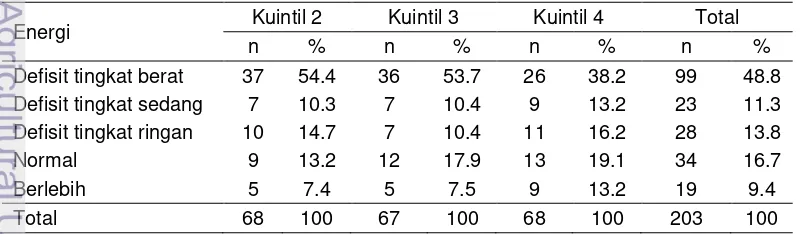

The objective of this study was to determine food and dietary fiber consumption, as well as nutritional status and health status of pregnant women in Bogor city. The design of this study was a cross-sectional, and used secondary data from the study "Study on Nutritional Status and Food Pattern of Pre Pregnant (at child-bearing age), Pregnant and Lactating Mothers" by SEAFAST Center, Bogor Agricultural University "on November 2010 until Februari 2011. The study location is taken from the six districts in the city of Bogor. Number of samples in this study were as many as 203 pregnant women. The study showed the total food consumption is not much different between sample in quintile-2 (2240.3 g), quintile-3 (2310.2 g), and quintile-4 (2496.3 g) per day. Mostly fiber intake less than the recommended amount (19-30 g), both in quintile-2 (8.83 g), quintile-3 (8.92 g), and quintile-4 (10.55 g) per day. Mostly nutritional status is normal, both in quintile-2 (80.9%), quintile-3 (79.1%), and quintile-4 (83.8%). The health status sample, slightly constipated, both in quintile-2 (19.1%), quintile-3 (23.9%), and quintile-4 (26.5%).

ABSTRAK

FITRIYANI. Konsumsi Pangan dan Serat Makanan, serta Status Gizi dan Status Kesehatan Wanita Hamil di Kota Bogor. Dibawah bimbingan SITI MADANIJAH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pangan dan serat makanan, serta status gizi dan status kesehatan wanita hamil di kota Bogor. Desain penelitian cross sectional study, menggunakan data sekunder dari penelitian “Study on Nutritional Status and Food Pattern of Pre Pregnant (at child-bearing age), Pregnant and Lactating Mothers” yang dilakukan SEAFAST Center, IPB” pada November 2010 sampai Februari 2011. Lokasi penelitian di enam kecamatan di kota Bogor. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 203 orang ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan total konsumsi pangan contoh kuintil-2 (2240.3 g), kuintil-3 (2310.2 g), dan kuintil-4 (2496.3 g) per hari. Asupan serat contoh sebagian besar kurang dari jumlah yang dianjurkan (19-30 g ) pada kuintil-2 (8.83 g), kuintil-3 (8.92 g), dan kuintil-4 (10.55 g) per hari. Status gizi contoh sebagian besar normal, pada kuintil-2 (80.9%), kuintil-3 (79.1%), dan kuintil-4 (83.8%). Status kesehatan contoh hanya sedikit yang mengalami konstipasi pada kuintil-2 (19.1%), kuintil-3 (23.9%), dan kuintil-4 (26.5%).

RINGKASAN

FITRIYANI. Konsumsi Pangan dan Serat Makanan, serta Status Gizi dan Status Kesehatan Wanita Hamil di Kota Bogor. Dibawah bimbingan SITI MADANIJAH.

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui konsumsi pangan dan serat makanan, serta status gizi dan status kesehatan wanita hamil di kota Bogor. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi keadaan sosial ekonomi keluarga, (2) Mengidentifikasi konsumsi pangan dan serat makanan, (3) Mengidentifikasi asupan energi, protein, dan serat makanan, (4) Mengidentifikasi status gizi dan status kesehatan, (5) Mengidentifikasi tingkat kecukupan energi, protein, dan serat makanan, (6) Menganalisis hubungan karakteristik contoh dan keluarga dengan konsumsi pangan serta serat makanan, (7) Menganalisis hubungan konsumsi pangan dengan status gizi, dan (8) Menganalisis hubungan konsumsi serat makanan dengan status kesehatan pada ibu hamil.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian “Study on Nutritional Status and Food Pattern of Pre Pregnant (at child-bearing age), Pregnant and Lactating Mothers” yang dilakukan SEAFAST Center, IPB” pada November 2010 sampai Februari 2011. Oleh karena itu, desain penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut (cross sectional study). Lokasi penelitian di enam kecamatan di kota Bogor dengan jumlah sampel sebanyak 203 orang ibu hamil pada usia 20-40 tahun. Contoh dikelompokkan berdasarkan kriteria kuintil, 68 orang di kuintil-2, 67 orang di kuintil-3, dan 68 orang di kuintil-4. Data yang diperoleh dalam bentuk Recall 2x 24 jam dan FFQ selama 1 minggu. Pengolahan, analisis dan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft office Excel dan SPSS 16.0 for Windows. Asupan serat diperoleh dengan cara mengkonversi jumlah pangan sumber serat kedalam daftar kandungan serat makanan dari USDA National Nutrient Database for Standard Reference tahun 2011.

yang sebagian besar dialami contoh adalah lelah, sering berseni, mual, dan influenza.

Berdasarkan analisis terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara pendidikan contoh dan pendidikan suami contoh dengan tingkat kecukupan energi dan protein, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) dengan tingkat kecukupan serat. Hubungan besar keluarga dan usia contoh tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) dengan tingkat kecukupan energi, protein, dan serat, kecuali usia contoh dengan tingkat kecukupan protein terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05). Hubungan pendidikan contoh dan pendidikan suami contoh tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan status gizi dan status kesehatan. Besar keluarga juga tidak berhubungan signifikan (p>0.05) dengan status gizi dan status kesehatan contoh. Usia contoh berhubungan signifikan (p<0.05) dengan status kesehatan, namun tidak berhubungan signifikan (p>0.05) dengan status gizi contoh. Tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05)antara tingkat kecukupan energi dan protein dengan status gizi contoh, begitu juga dengan tingkat kecukupan serat tidak berhubungan signifikan dengan status kesehatan yang berhubungan dengan kejadian konstipasi.

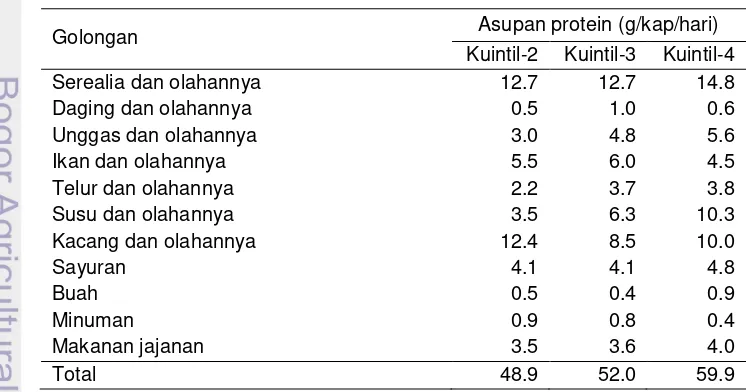

Berdasarkan analisis terdapat perbedaan nyata (p<0.05) antara asupan energi dan protein dengan sosial ekonomi. Artinya asupan energi dan protein dapat meningkat dengan semakin tingginya sosial ekonomi. Hampir seluruh golongan pangan berpengaruh (p<0.05) terhadap asupan serat makanan, kecuali minuman. Susu merupakan golongan pangan yang paling berpengaruh terhadap asupan serat makanan. Daging, ikan, telur dan olahannya merupakan pangan yang tidak mengandung serat makanan. Artinya semakin banyak mengonsumsi pangan sumber serat, maka semakin tinggi asupan serat makanan, sehingga kecukupan serat tercukupi.

KONSUMSI PANGAN DAN SERAT MAKANAN, SERTA STATUS

GIZI DAN STATUS KESEHATAN WANITA HAMIL DI KOTA

BOGOR

FITRIYANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada

Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

Judul : Konsumsi Pangan dan Serat Makanan, serta Status Gizi dan Status Kesehatan Wanita Hamil di Kota Bogor

Nama : Fitriyani

NIM : I14070113

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS NIP. 19491130 197603 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohim....

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsumsi Pangan dan Serat Makanan, serta Status Gizi dan Status Kesehatan Wanita Hamil di Kota Bogor”. skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana gizi

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Rimbawan selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan, serta saran yang sangat membangun untuk penyelesaian skripsi ini.

2. Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing, memberi arahan, masukan serta saran yang sangat membangun kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 3. Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS selaku dosen pemandu seminar dan dosen

penguji skripsi yang telah memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kedua orang tua, Papa dan Mama yang selalu sabar menunggu, Adik semata wayang serta keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan, dorongan, doa serta semangat kepada penulis.

5. Teman-teman seperantauan yang selalu memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis Sri Wahyuningsih, Niswatul Hasanah, Age Indah Pertiwi, Siti komariyah, Rafina, Nanda Danis Swara, Risma Junita, Sri Handayani, Lestari, Dwi Murni Mujayanti, dan yang tak sempat disebutkan satu persatu.

6. Teman-teman Luminaire (Gizi Masyarakat angkatan 44) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

7. Teman-teman Senior Resident, Aslimah, Miya, Wulan, Bayu, dan Majid terimaksih atas dukungannya.

pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Khususnya bagi penulis dan semua pihak pada umumnya.

Bogor, Maret 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau pada tanggal 7 Mei 1990 dari ayah bernama Mukmin S dan ibu Yusrikam. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan adik bernama Suhendri. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 1995 sampai dengan 2001 di SD Negeri 004 Benteng Hulu, Siak, Riau. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Siak, Riau dan lulus pada tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah umum di SMA Negeri 1 mempura, Riau, dan lulus pada tahun 2007.

Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2007 melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Departemen Gizi Masyarakat, dengan program studi Ilmu Gizi. Selama kuliah penulis pernah aktif pada kepanitiaan Masa Perkenalan Departemen (MPD) dan Masa Perkenalan Fakultas pada tahun 2009 sebagai Penanggung Jawab Kelompok (PJK), Seminar Gizi Nasional (Senzasional) 2010, dan lain-lain. Selain itu penulis juga aktif di Organisasi Daerah (OMDA) Ikatan Keluarga, Pelajar dan Mahasiswa Riau (IKPMR) Bogor, sebagai ketua Asrama Putri Riau Dang Merdu 2010, dan Senior Resident Asrama Putri TPB IPB 2010-2012.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... i

DAFTAR GAMBAR ... ii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... ... 3

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil ... 5

Konsumsi Pangan Ibu Hamil ... 9

Status Gizi dan Berat Badan Selama Kehamilan ... 11

Serat Makanan ... 14

Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga ... 19

KERANGKA PEMIKIRAN ... 21

METODE PENELITIAN ... 23

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian ... 23

Jumlah dan Cara Penarikan Contoh ... 23

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 23

Pengolahan dan Analisis Data ... 24

Definisi Operasional ... 28

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30

Karakteristik Individu ... 30

Karakteristik Keluarga ... 31

Kebiasaan Makan dan Frekuensi Konsumsi Pangan ... 33

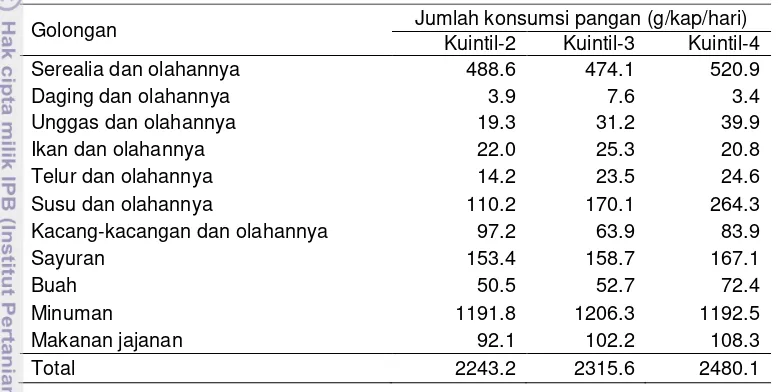

Konsumsi Pangan ... 35

Asupan Energi, Protein, dan Serat ... 36

Tingkat Kecukupan Energi, Protein, dan Serat ... 40

Status Gizi ... 43

Status Kesehatan ... 43

Hubungan antar Variabel ... 45

KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

Kesimpulan ... 48

i

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Penambahan energi untuk ibu hamil ... 6

Tabel 2 Rekomendasi kenaikan berat badan selama kehamilan ... 12

Tabel 3 Distribusi kenaikan berat badan rata-rata selama kehamilan ... 12

Tabel 4 Klasifikasi serat makanan ... 16

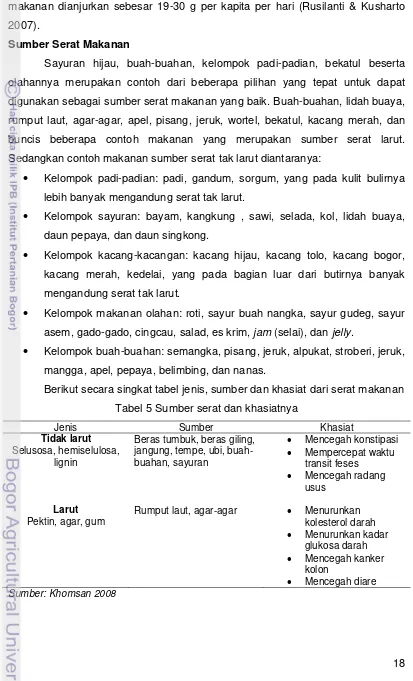

Tabel 5 Sumber serat dan khasiatnya ... 18

Tabel 6 Jenis dan cara pengumpulan data ... 24

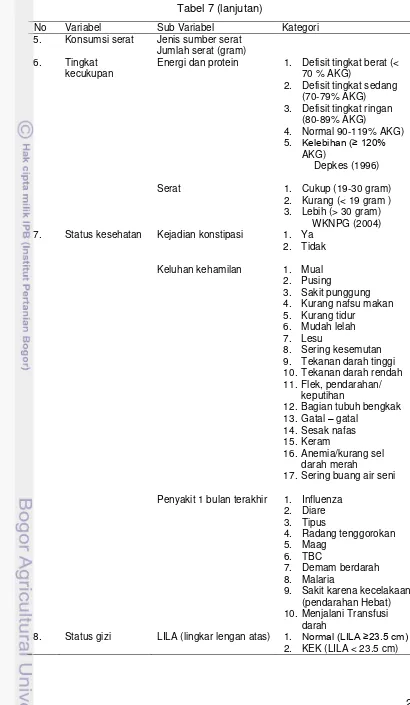

Tabel 7 Pengkategorian variabel penelitian ... 26

Tabel 8 Sebaran usia contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 30

Tabel 9 Sebaran pendidikan contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 31

Tabel 10 Sebaran besar keluarga contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 32

Tabel 11 Sebaran pendidikan suami contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 33

Tabel 12 Sebaran kebiasaan dan frekuensi konsumsi berbagai jenis pangan sumber serat contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 34

Tabel 13 Rata-rata jumlah konsumsi pangan berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 36

Tabel 14 Rata-rata asupan energi berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 37

Tabel 15 Rata-rata asupan protein berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 37

Tabel 16 Rata-rata asupan serat berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 39

Tabel 17 Sebaran tingkat kecukupan energi contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 40

Tabel 18 Sebaran tingkat kecukupan protein contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 41

Tabel 19 Sebaran tingkat kecukupan serat contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 42

Tabel 20 Sebaran status gizi contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 43

Tabel 21 Sebaran status kesehatan contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi ... 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Kerangka pemikiran mengenai konsumsi pangan dan serat makanan,

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehamilan merupakan sesuatu yang banyak diharapkan oleh setiap wanita. Mutu seorang anak ditentukan sejak awal kehamilan, salah satunya yaitu dari mutu makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Kehamilan menuntut ibu untuk mengonsumsi makanan lebih banyak dari pada sebelum hamil, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan janin. Konsumsi pangan yang baik, tidak hanya mempengaruhi mutu anak yang akan dilahirkan, tetapi juga mempengaruhi status ibu hamil. Konsumsi pangan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita hamil untuk keperluan janin dan status gizinya, harus mencukupi kebutuhan baik dari zat gizi maupun jumlah pangan yang dikonsumsi.

Selain memperhatikan konsumsi makanan, ibu juga harus memperhatikan kesehatan tubuh, kebersihan tubuh, serta bijak mengatasi gangguan-gangguan selama masa kehamilan. Salah satu gangguan yang sering dialami oleh wanita dalam masa kehamilan, yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan oleh ibu hamil terutama pada kehamilan bulan ketiga (sekitar 9-13 minggu) atau pada trimester II (Murkoff 2006). Konstipasi didefinisikan sebagai frekuensi defekasi kurang dari tiga kali per minggu. Namun, frekuensi feses sendiri bukan merupakan kriteria yang cukup digunakan, karena banyak pasien konstipasi menunjukkan frekuensi defekasi normal, tetapi menunjukkan keluhan subjektif mengenai feses keras, mengejan, rasa penuh bagian abdomen bawah dan rasa evakuasi tak lengkap (Harrison 1999). Frekuensi defekasi yang normal berkisar dari tiga kali perhari hingga satu kali setiap tiga kali sehari (Ganong 1999 dalam Jordan 2003).

2 besi, menurut Gibney (2008) efek samping yang lazim terjadi pada suplementasi zat besi adalah mual, konstipasi, tinja berwarna hitam, dan diare.

Menurut Wibisono & Dewi (2009), sembelit pada ibu hamil terjadi karena beberapa hal yaitu konsumsi serat kurang, asupan cairan kurang, penambahan konsumsi zat besi, peningkatan hormon progesteron yang memperlambat kontraksi saluran cerna akibatnya proses pencernaan di usus berjalan lambat dan sari makanan sulit diserap, rahim membesar dan menekan rektum dan kolom sehingga mengganggu ekskresi, dan kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Oleh karena itu, wanita hamil dituntut untuk menerapkan pola makan, pola minum, dan pola hidup yang baik. Salah satu penerapan pola makan untuk mengatasi konstipasi yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sumber serat.

Serat makanan tidak larut sangat penting peranannya dalam pencegahan disfungsi alat pencernaan seperti konstipasi (susah buang air besar), ambeien, kanker usus besar dan infeksi usus buntu. Adanya serat, membantu mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk dieksresikan keluar. Tanpa bantuan serat, feses dengan kandungan air yang rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran usus dan mengalami kesukaran melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar karena gerakan-gerakan peristaltik usus besar menjadi lebih lamban (Ide 2009).

Rata-rata konsumsi serat pangan penduduk Indonesia adalah 10.5 g per hari. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru memenuhi kebutuhan seratnya sekitar sepertiga dari kebutuhan ideal sebesar 30 g setiap hari (Astawan dan Kasih 2008). Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) Propinsi Jawa Barat (2007), hampir semua penduduk usia 10 tahun keatas kurang makan sayur dan buah terdapat merata disemua daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa, pentingnya mengonsumsi sayur dan buah yang merupakan sumber serat paling banyak, masih kurang disadari oleh penduduk Indonesia khususnya penduduk Jawa Barat.

3 dan perkembangan janin akan terganggu. Oleh sebab itu, pola konsumsi serat perlu diperhatikan, khususnya pada wanita hamil. Caranya dengan mengkonsumsi serat dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dari pada orang biasanya untuk membantu melancarkan proses pencernaan, dan mengurangi gangguan kehamilan akibat konstipasi.

Menurut Depkes (1995) dalam Hayati (2002) pola konsumsi pangan daerah Jawa Barat adalah konsumsi sumber karbohidrat kompleks rendah, konsumsi lauk pauk, sayuran dan buah sangat rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat konsumsi pangan dan serat makanan, serta status gizi dan status kesehatan wanita hamil dikota bogor.

Tujuan Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumsi pangan dan serat makanan, serta status gizi dan status kesehatan wanita hamil di kota Bogor.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi keadaan sosial ekonomi keluarga ibu hamil 2. Mengidentifikasi konsumsi pangan dan serat makanan ibu hamil 3. Mengidentifikasi asupan energi, protein, dan serat makanan ibu hamil 4. Mengidentifikasi status gizi dan status kesehatan ibu hamil

5. Mengidentifikasi tingkat kecukupan energi, protein, dan serat makanan ibu hamil

6. Menganalisis hubungan karakteristik contoh dan keluarga dengan konsumsi pangan serta serat makanan pada ibu hamil.

7. Menganalisis hubungan konsumsi pangan dengan status gizi pada ibu hamil.

8. Menganalisis hubungan konsumsi serat makanan dengan status kesehatan pada ibu hamil.

Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Terdapat hubungan antara sosial ekonomi keluarga dengan konsumsi pangan dan serat makanan pada ibu hamil.

4 Kegunaan Penelitian

5

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Menurut Rahmawati dan Salimar (2006), ibu hamil menjalani tiga tahap kehamilan yang disebut trimester. Trimester pertama terjadi pada 0-3 bulan kehamilan. Tubuh ibu sedang mengalami penyesuaian. Pada masa ini terjadi penyimpanan zat gizi sebanyak-banyaknya untuk cadangan dan persediaan pada trimester berikutnya. Pada masa ini biasanya nafsu makan ibu kurang, dan ibu merasa mual dan muntah-muntah. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan agar makan dalam porsi kecil tapi sering, makan makanan yang mudah dicerna, hindari makanan yang merangsang (pedas), makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak, sumber makanan yang banyak mengandung cairan dan karbohidrat (buah-buahan, biskuit, roti, dan lainnya), minum lebih banyak, termasuk satu gelas susu perhari (GAI 2003).

Memasuki trimester kedua (4-6 bulan kehamilan). Mulai terjadi pertumbuhan janin yang pesat. Tubuh memerlukan energi tambahan untuk menunjang pertumbuhan janin. Selain itu, mulai menyimpan lemak dan zat gizi lain sebagai cadangan untuk produksi ASI. Nafsu makan mulai membaik serta berat badan naik terus. Berat badan naik 12 kg selama kehamilan, dalam 20 minggu pertama terjadi kenaikan 3.5 kg. Selanjutnya, kecepatan pertambahan berat sekitar 0.5 kg per minggu (Rahmawati & Salimar 2006). Ibu harus meningkatkan pola makannya yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin dan mineral karena pertumbuhan janin yang pesat (GAI 2003).

Memasuki trimester ketiga (7-9 bulan kehamilan), pada saat ini pertumbuhan berpusat pada perkembangan otak janin yang sangat cepat. Ibu harus meningkatkan sumber gizinya, seperti protein dan mineral untuk pembentukan jaringan otot, kulit, rambut, dan kuku. Zat besi untuk menambah darah sehingga ibu hamil terhindar dari anemia (kurang darah). Kalsium untuk menguatkan tulang, sendi dan gigi bayi yang dilahirkan dan mengurangi gejala osteoporosis pada ibu (GAI 2003). Vitamin dan mineral sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin yang makin pesat dan pembentukan sel-sel otak. Kebutuhan energi janin diperoleh dari cadangan energi yang disimpan pada trimester sebelumnya (Rahmawati & Salimar 2006).

6 dampak besar terhadap makanan dan kebutuhan zat gizi ibu, karena selama kehamilan ibu harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan janin yang sangat pesat, serta dapat melahirkan dengan baik dan sempurna (DGKS FKM UI 2009). Kebutuhan zat gizi ibu hamil, dapat dilihat sebagai berikut:

Kebutuhan Energi

Selama hamil wanita memerlukan energi tambahan untuk berbagai hal seperti pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan lainnya (DGKS FKM UI 2009). Kebutuhan akan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Setelah itu, sepanjang trimester II dan III, kebutuhan akan terus meningkat sampai pada akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Sepanjang trimester III, energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Arisman 2004).

Banyaknya energi yang harus disiapkan hingga kehamilan berakhir sekitar 80.000 kkal (National Academy of Sciences, 1980), atau kira-kira 300 kkal tiap hari di atas kebutuhan wanita tidak hamil (Arisman 2004). Penambahan energi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Penambahan energi untuk ibu hamil

Sumber Trimester I Trimester II Trimester III

WHO 150 kkal 350 kkal 350 kkal

WKNPG 285 kkal 285 kkal 285 kkal

AKG 180 kkal 300 kkal 300 kkal

Sumber: Arisman (2004) dan DGKS FKM UI (2009)

Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein digunakan sebagai sumber energi (DGKS FKM UI 2009). Energi yang terdapat dalam protein diperkirakan sebanyak 5.180 kkal, dan lemak 36.337 kkal (Arisman 2004).

Kebutuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama, selain lemak. Selama kehamilan, dibutuhkan 60-75% karbohidrat dari total energi harian (Mulya 2011). Kebutuhan Lemak

7 yang mengandung lemak tak jenuh, seperti minyak yang berasal dari tumbuhan (minyak zaitun, minyak canola, dan lemak dalam kacang-kacangan) (Mulya 2011)

Kebutuhan Protein

Protein terdiri dari asam amino yang merupakan penyusun sel-sel manusia, hal ini sangat penting untuk janin yang sel-selnya terus menggandakan diri dengan cepat. Usahakan mengkonsumsi 60-75 g protein setiap hari (Murkoff 2006). Bahan pangan yang dijadikan sumber sebaiknya 2/3-nya merupakan bahan pangan yang bernilai biologi tinggi, seperti daging tak berlemak, ikan, telur, susu dan hasil olahannya. Protein yang berasal dari tumbuhan (nilai biologinya rendah) cukup 1/3 bagian (Arisman 2004).

Kebutuhan Vitamin.

Vitamin A. Vitamin ini dibutuhkan untuk pertumbuhan serta kesehatan sel dan jaringan seluruh tubuh ibu dan janin. Ibu hamil tidak perlu mengkonsumsi suplemen untuk mendapatkan vitamin A karena kebutuhan ini sudah bisa dipenuhi dari makanan yang dikonsumsinya. Bahkan, suplemen tidak dianjurkan karena kadar vitamin A pada beberapa suplemen jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dianjurkan. Jika berlebihan vitamin A dapat mengganggu kelahiran bayi nantinya (Soenardi 2011).

Vitamin D. Kekurangan vitamin D selama hamil berkaitan dengan gangguan metabolisme kalsium pada ibu dan janin. Kekurangan vitamin D sering dialami oleh wanita hamil yang bermukim di daerah yang hanya sedikit bersentuhan dengan sinar matahari sehingga sintesis vitamin D dikulit tidak terjadi. Untuk mengurangi resiko penyakit akibat kekurangan vitamin D maka dapat dilakukan pemberian 10 µg (400 IU) setiap hari (Arisman 2004).

Vitamin E. Ibu hamil memerlukan vitamin E sebanyak 14 UI, dan banyak terdapat pada minyak goreng, susu, telur, dan tomat. Fungsi utama dari vitamin E adalah untuk membantu pertumbuhan jaringan sel serta membantu pembentukan sel darah merah (Muaris 2002).

8 sebaiknya dimakan segar dan tidak dimasak, karena kontak dengan cahaya, panas, dan udara menghancurkan vitamin (Murkoff 2006).

Vitamin B1 (Thiamin). Fungsi thiamin adalah untuk mengubah karbohidrat menjadi energi yang digunakan oleh ibu hamil maupun janinnya. Selain itu, thiamin merupakan zat esensial bagi perkembangan otak janin, juga membantu sistem syaraf dan kerja jantung agar berjalan normal. Sumber thiamin yang utama adalah daging, biji-bijian atau kacang-kacangan (Muaris 2002).

Vitamin B2 (Riboflavin). Fungsi Riboflavin adalah untuk membantu produksi energi, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal, sistem pertahanan tubuh, kesehatan kulit, kesehatan rambut, kesehatan sel-sel darah, sistem saraf dan otak. Makanan sumber riboflavin dapat diperoleh dari daging dan produk susu (Mulya 2011).

Vitamin B3 (Niasin). Fungsi niasin adalah untuk membantu produksi energi, kesehatan kulit, kesehatan sel-sel darah, kesehatan sistem pencernaan, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal, kesehatan otak, kesehatan sistem saraf, dan produksi hormon. Makanan sumber niasin dapat diperoleh dari daging, ikan, dan biji-bijian (Mulya 2011).

Vitamin B6 (Piridoksin). Penting untuk pembuatan asam amino, yaitu zat yang menyusun protein di dalam tubuh. Jika kekurangan vitamin ini akan berpengaruh pada proses pertumbuhan janin, ada kemungkinan otaknya tidak berkembang secara optimal. Kebutuhannya berkisar 2.5 mg per hari yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi biji-bijian, jagung, hati, daging, dan susu (Muaris 2002).

Vitamin B12. Fungsi vitamin B12 adalah untuk membantu produksi energi,

metabolisme protein dan lemak, kesehatan saraf, kesehatan sel-sel darah, kesehatan kulit, dan kesehatan rambut, produksi material untuk gen, pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Makanan sumber vitamin B12

dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan produk susu (Mulya 2011).

9 Kebutuhan Mineral.

Iodine. Adalah salah satu mineral yang dibutuhkan ibu hamil. penambahan kebutuhan iodine pada masa kehamilan adalah 25 µg. Kekurangan iodine pada masa kehamilan akan mengakibatkan kretin (tubuh kerdil) yang ditunjukkan dengan adanya gangguan mental dan fisik menyerupai karakteristik anak yang mengalami down syndrome. Bahan makanan sumber iodine adalah garam dapur yang sudah difortifikasi (diperkaya) iodine, bahan makanan yang berasal dari laut, serta tumbuhan yang hidup dekat pantai (Ruslianti 2006).

Seng (Zn). Kebutuhan ibu hamil akan zinc (seng) meningkat 5 mg karena tingkat zinc yang rendah akan menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran tidak normal. Zinc berperan untuk meningkatkan sistem imun dan memperbaiki fungsi organ perasa, penglihatan, penciuman, dan pengecapan. Sumber zinc dapat diperoleh dari daging, hati, telur, ayam, seafood, susu, dan kacang-kacangan (Ruslianti 2006).

Kalsium. Janin yang sedang tumbuh memerlukan kalsium untuk perkembangan otot, jantung, syaraf, pembekuan darah, dan kegiatan enzim. Jika asupan kalsium kurang, untuk memenuhi kebutuhan maka diambil dari tulang-tulang ibu. Hal ini menyebabkan osteoporosis dikemudian hari (Murkoff 2006). Menurut Wiseman (2002) kebutuhan kalsium pada masa kehamilan sebesar 1200-1500 mg per hari.

Fosfor. Fungsi fosfor adalah untuk perkembangan otot dan sistem pernafasan. Sumber makanan yang mengandung fosfor dapat diperoleh dari garam fosfat yang digunakan dalam pengolahan makanan (Mulya 2011).

Zat besi. Menurut Wiseman (2002) kebutuhan zat besi selama kehamilan sebesar 900 mg, yaitu sekitar 3 mg zat besi setiap hari dari awal kehamilan. Karena sering kali sulit untuk memenuhi kebutuhan zat besi melalui makanan saja, maka dianjurkan sejak minggu ke-20, ibu hamil perlu mengkonsumsi tambahan 30-50 mg zat besi ferrous setiap hari. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari bahan tambahan ini, ibu hamil harus mengkonsumsi di antara waktu makan dengan sari buah yang kaya akan vitamin C atau dengan air. Jika hasil tes untuk anemia menunjukkan rendahnya cadangan zat besi, maka disarankan menambahkan zat besi sebesar 60-120 mg (Murkoff 2006).

Konsumsi Pangan Wanita Hamil

10 Susunan jenis pangan yang dikonsumsi berdasarkan kriteria tertentu dinamakan sebagai pola konsumsi pangan. Pengukuran terhadap konsumsi pangan dapat ditinjau dari segi jenis maupun jumlah pangan yang dikonsumsi (Hardinsyah & Martianto 1992). Menurut Jelliffe & Jelliffe (1989) dalam Furkon (2006), pengukuran terhadap konsumsi pangan, baik individu maupun masyarakat, sangat diperlukan bagi penilaian status gizi dan sebaga\ petunjuk atas gejala penyakit yang disebabkan oleh masalah konsumsi zat gizi.

Persyaratan kecukupan untuk mencapai keberlanjutan konsumsi pangan adalah adanya aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Aksesibilitas ini tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga (RANPG 2010). Banyak hal yang mempengaruhi konsumsi pangan individu baik di tingkat keluarga maupun daerah. Faktor ekonomi dan harga, serta faktor sosial budaya dan religi yang ada di suatu daerah sangat mempengaruhi konsumsi pangan penduduknya. Di tingkat rumah tangga, faktor kesehatan sangat berperan terhadap konsumsi pangan anggota keluarganya. Dalam keadaan sakit seseorang tidak dapat mengkonsumsi pangan yang sama dengan jika ia dalam keadaan sehat, hal ini disebabkan oleh adanya jenis-jenis makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi berkaitan dengan penyakitnya tersebut (Hardinsyah et al 2002).

Keadaan fisiologis seseorang juga sangat menentukan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsinya. Ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi, dan anak-anak memerlukan makanan dengan jumlah dan jenis yang lebih banyak, karena mereka memerlukan zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan janin yang dikandung dan bayi yang disusui (ibu hamil dan ibu menyusui), serta untuk pertumbuhan dan perkembangan (bayi dan anak-anak) (Hardinsyah et al 2002). Wanita hamil dan menyusui akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, jika mereka makan kurang dari tiga kali sehari (Suhardjo 2003).

11 asam folat, dan vitamin B lainnya), menyediakan berbagai mineral (banyak sayuran hijau menyediakan sejumlah besar kalsium dan beberapa mineral lain), fitokimia yang melawan penyakit, dan serat yang melawan sembelit (Murkoff 2006).

Selain itu, padi-padian ( biji gandum utuh, havermut, jagung, beras, dan sebagainya) dan legum (kacang polong, kacang-kacangan lain, dan kacang tanah) penuh dengan gizi, terutama vitamin B5 yang dibutuhkan oleh setiap tubuh

bayi. Sejumlah zat besi ditemukan dalam sebagian besar buah, sayuran, biji, dan daging (Murkoff 2006). Jenis makanan yang banyak mengandung asam folat antara lain ragi (1000 µg/100 g), hati (250 µg/100 g), brokoli, sayur berdaun hijau (bayam, asparagus dan kacang-kacangan, misalnya kacang kering, kacang kedelai 100 µg/100 g). Sumber lain adalah ikan, daging, jeruk, dan telur. (Arisman 2004).

Hati, telur, ikan (terutama tuna), kerang, daging, unggas, susu, dan keju merupakan pangan sumber vitamin B12. Sedangkan pangan sumber kalsium

dapat ditemukan pada susu dan hasil olahannya seperti whole milk, skimmed milk, yoghurt, keju, udang, sarang burung, sarden dalam kaleng, serta beberapa

bahan makanan nabati seperti sayuran warna hijau tua dan lain-lain (Arisman 2004).

Kebutuhan asam lemak esensial, linoleat dan asam alfa-linolenat, meningkat selama kehamilan. Asam lemak ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. asam linoleat ditemukan di minyak nabati seperti jagung, safflower, kedelai, biji kapas, dan minyak bunga matahari. Asam linoleat didapat dari makanan yang mengandung minyak nabati, seperti margarin, saus salad, kanola, biji rami, kedelai, kenari, dan minyak gandum permata (atau margarin dibuat dengan minyak ini. Sumber lainnya didapat pada kenari, dan produk kedelai. Sedangkan untuk makanan sumber magnesium ditemukan dalam sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji, dan gandum (Drummond dan Brefere 2007).

Status Gizi dan Berat Badan Selama Kehamilan

12 parah, morbiditas dapat mengakibatkan kematian (mortalitas). Sehingga status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

Faktor risiko yang mempengaruhi gizi wanita selama kehamilan mencakup diet yang tidak memadai, merokok, pengguna alkohol, pengguna obat-obatan terlarang, kehamilan diusia remaja, kehamilan diusia lebih dari 35 tahun, asupan energi yang tidak memadai, kehamilan dengan berat badan dibawah BMI 18.5 atau lebih tinggi dari BMI 25, mempunyai penyakit kronis seperti diabetes, atau tekanan darah tinggi, kemiskinan atau rawan pangan, dan kehamilan lebih dari satu (kembar, kembar tiga, dan lain-lain) (Drummond dan Brefere 2007). Pada trimester II-III (umur kehamilan 4-9 bulan), berat badan ibu hamil normalnya akan naik 9-12 kg selama kehamilan (sampai usia 9 bulan) (GAI 2003).

Tabel 2 Rekomendasi kenaikan berat badan selama kehamilan

Berat kehamilan Rekomendasi kenaikan berat

Berat badan kurang (BMI kurang dari 18.5) 12.5- 18 kg

Normal (BMI 18.5-24.9) 11.5-16 kg

Berat badan lebih (BMI 25-29.9) 7-11.5 kg

Obes (BMI lebih dari 30) Kurang dari 7 kg

Sumber: Drummond dan Brefere (2007)

Tabel di atas menunjukkan kenaikan berat badan optimal selama kehamilan. Wanita dengan berat badan kurang (BMI kurang dari 18.5) harus menambahkan berat badan sebelum kehamilan atau menaikkan berat badan lebih banyak selama kehamilan. Wanita dengan berat badan kurang memiliki kesempatan lebih tinggi memiliki bayi yang lahir prematur, berat lahir bayi rendah, dan kematian bayi dalam tahun pertama. Sedangkan wanita kelebihan berat badan, perlu menurunkan berat badan sebelum kehamilan karena mereka berisiko lebih besar mengalami masalah seperti diabetes dan hipertensi, yang keduanya dapat menimbulkan komplikasi bagi ibu dan bayi (Drummond dan Brefere 2007).

Tabel 3 Distribusi kenaikan berat badan rata-rata selama kehamilan

Distribusi berat Berat (gram)

Fetus 3300-3500

Plasenta 650

Kenaikan volume darah 1300

Kenaikan uterus dan payudara 1300

Cairan amniotik 800

Simpanan lemak dan retensi cairan 4200-6000

Total 11550-13550

13 Menurut Suririnah (2008), kenaikan berat badan setiap wanita hamil berbeda, tergantung dari tinggi badan dan berat badannya sebelum kehamilan, ukuran bayi dan plasenta, dan kualitas diet makan sebelum dan selama kehamilan. Berdasarkan dari perhitungan BMI (Body Mass Index), peningkatan berat badan selama kehamilan tergantung dari berat badan sebelum hamil. Perhitungan BMI menggunakan ukuran berat badan dan tinggi badan untuk memperkirakan jumlah total lemak dalam tubuh. BMI juga dapat untuk menilai adanya risiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya secara umum. Kenaikan berat badan ibu hamil dapat dipakai sebagai indeks untuk menentukan status gizi wanita hamil, karena terdapat kesamaan dalam jumlah kenaikan berat badan diwaktu hamil pada semua ibu hamil (Soetjiningsih 1995).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertambahan berat badan ibu hamil adalah sebagai berikut: (1) Berat badan ibu sebelum hamil. Pertambahan berat badan ibu hamil optimal kira-kira 20 % dari berat badan sebelum hamil; (2) Asupan zat gizi selama hamil. Semakin baik asupan zat gizi maka semakin baik pertambahan berat badan ibu hamil; (3) Penyakit-penyakit kronis yang diderita ibu hamil. Bila ibu hamil menderita penyakit kronis, seperti tuberclosis, cacingan dan lainnya, walaupun asupan zat gizi cukup baik pertambahan berat badan ibu hamil tidak seperti ibu hamil sehat; dan (4) Sirkulasi antara rahim dan ari-ari. Bila sirkulasi ini terganggu akan menyebabkan pertumbuhan janin terganggu, secara tidak langsung juga mempengaruhi pertambahan berat badan ibu hamil (Hakimi, 1990 dalam Mutiara 2003).

14 Serat Makanan

Definisi Serat Makanan

The American Association of Cereal Chemist (AACC) tahun 2001 telah

mendefinisikan serat sebagai bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat analog yang tahan (resisten) terhadap pencernaan dan penyerapan pada usus halus dengan fermentasi lengkap atau sebagian (parsial) pada usus besar. Serat makanan meliputi pati, polisakarida, oligosakarida, lignin, dan bagian tanaman lainnya. Serat ternyata memiliki keunggulan dalam menjaga kesehatan tubuh (IKAPI 2009).

Menurut Rusilanti & Kusharto (2007) istilah dietary fiber dipakai untuk membedakan serat makanan dengan serat kasar (crude fiber). Serat kasar (crude fiber) digunakan dalam analisis proksimat bahan pangan, yaitu dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia (asam sulfat dan natrium hidroksida). Serat yang berasal dari sayuran dan buah disebut dengan serat kasar (crude fuber). Sementara itu, dietary fiber adalah semua yang termasuk polisakarida dan yang tidak dapat dihidrolisis oleh kerja enzim-enzim pencernaan usus manusia. Serat ini tidak hanya terdapat pada sayuran dan buah, tetapi terdapat di dalam makanan lain, seperti beras, kentang, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dietary fiber atau serat dalam makanan biasanya beberapa kali lipat intake crude fiber, termasuk unavailable carbohydrate. Menurut Lubis (2009), penting untuk diketahui, bahwa serat makanan merupakan komponen yang hanya terdapat didalam tanaman, tidak terdapat pada hewan.

Serat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tak larut dalam air. Serat larut tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia tetapi larut dalam air panas, sedangkan serat tak larut tidak dapat dicerna dan juga tidak larut dalam air panas. Serat larut dan serat tak larut terkandung pada jenis makanan yang sama memiliki bentuk dan fungsi yang tidak dapat dipilih-pilih menjadi bagian-bagian tersendiri. Kedua serat ini memiliki bentuk menyatu dan saling terkait menjadi satu yang akan melakukan pekerjaan tertentu dan bekerja saling melengkapi sedemikian rupa antara satu dengan lain (Lubis 2009).

15 makanan tidak larut air akan menyebabkan feses menjadi keras dan diperlukan kontraksi otot yang besar untuk mendorong feses keluar (Herlinawati 2006). Hal ini dapat menyebabkan konstipasi atau keadaan sulit buang air besar. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka otot menjadi lelah dan lemah sehingga muncul penyakit diverticulosis (Khomsan 2008).

Jika serat dikonsumsi secara berlebihan, akan mengganggu pencernaan dan akan menguras zat gizi yang dikonsumsi. Jika terjadi dalam jangka waktu rutin dan lama, hal itu dapat berakibat terjadinya kekurangan gizi akut. Konsumsi serat berlebihan akan mengakibatkan serat menguras sejumlah zat gizi dalam makanan dan dikeluarkan sebagai feses sehingga zat gizi terbuang sia-sia. Makan serat secara berlebihan juga akan memperberat tekanan dalam usus dan berakibat tidak baik untuk kesehatan usus. Serat mempunyai kemampuan menyerap air yang cukup tinggi sehingga dapat mengikat zat gizi yang telah disederhanakan oleh enzim pencernaan, seperti asam lemak, gula sederhana (glukosa), asam amino yang larut dalam air, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi tersebut larut dan terikat pada serat dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses. Keadaan itu akan mengurangi ketersediaan zat gizi yang berakibat berkurangnya ketersediaan energi, protein, gula, vitamin, dan mineral (Khomsan 2008).

16 Klasifikasi serat makanan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Klasifikasi serat makanan

Tipe Komponen Efek Faali Sumber Utama

Tidak Larut

Non Karbohidrat Lignin Tidak jelas Semua tanaman

Karbihidrat Selulosa

Hemiselulosa

Massa tinja Semua tanaman

Waktu transit Sayuran dan gandum

Larut

Sumber: waspadji (1990) dalam Rusilanti dan Kusharto (2007)

Komponen serat makanan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap aktivitas enzim. Serat makanan memengaruhi aktivitas enzim-enzim protease. Namun, tidak semua enzim-enzim protease yang diproduksi oleh pankreas dapat dipengaruhi aktivitasnya oleh serat makanan. Penurunan aktivitas enzim-enzim tersebut diduga karena pengikatan oleh serat makanan. Perbedaan serat makanan asal buah dan sayuran adalah kemampuannya menyerap air. Serat buah dan sayur tersusun dalam bentuk matrik yang dapat menyerap air secara menakjubkan. Zat gizi yang diserap dalam matrik serat itu sebagian besar masih dapat diserap oleh usus karena umumnya serat buah dan sayur adalah jenis serat tidak larut. Serat yang larut akan membentuk gel jika dilarutkan dalam air. Serat itu akan mengikat zat gizi secara kuat sehingga tidak tersedia dan sulit diserap oleh usus, akhirnya dibuang dalam bentuk feses (Khomsan 2008).

Fungsi Serat Makanan

17 enterohepatik kolesterol (peredaran darah tidak langsung melalui hati menuju ke jantung).

Didalam usus besar, serat difermentasi oleh bakteri kolon dan akan menghasilkan asam lemak rantai pendek (short chain fatty acid). Asam lemak ini dapat menghambat mobilisasi lemak dan mengurangi glukoneogenesis sehingga berpengaruh pada pemakaian glukosa, sekresi insulin, dan pemakaian glukosa oleh sel hati. Serat juga berfungsi untuk mencegah kanker kolon. Serat makanan yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagian besar tidak dapat dihancurkan oleh enzim dan bakteri yang ada di dalam traktus digestivus (saluran pencernaan). Di dalam kolon, serat makanan ini akan menyerap air sehingga vlolume feses menjadi lebih besar dan akan merangsang saraf pada rectum. Rangsangan ini akan menimbulkan keinginan untuk defekasi

(mengeluarkan feses), feses yang mengandung serat akan lebih mudah dieliminir (dikeluarkan) (Rusilanti & Kusharto 2007).

Selain menyerap air, serat makanan juga menyerap asam empedu sehingga hanya sedikit asam empedu yang dapat merangsang mukosa kolorektal. Mekanisme serat seperti ini bisa mencegah terjadinya karsinoma kolorektal (kanker bagian usus besar kolon-rektum). Selain itu, serat makanan juga bisa mengurangi asupan energi. Diet rendah kalori yang disertai diet tinggi serat bermanfaat untuk mengatasi masalah kegemukan (obesitas) (Rusilanti & Kusharto 2007). Kegunaan lain dari serat makanan yaitu mampu melindungi kolon dari gangguan konstipasi, diare, divertikulum, wasir, dan kanker kolon. Selain itu serat makanan mencegah terjadinya gangguan metabolisme sehingga tubuh terhindar dari kegemukan dan kemungkinan serangan penyakit diabetes mellitus, jantung koroner, dan batu empedu (Sulistijani 2002).

Kebutuhan Serat Makanan

Saat ini, asupan serat dianjurkan lebih tinggi, mengingat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Badan Kesehatan Dunia sudah mengeluarkan Adequate Intake (AI) serat makanan yang bisa dijadikan acuan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan kesehatan organ tubuh lainnya. Nilai AI serat makanan bagi orang dewasa, sekarang ditetapkan sebesar 25-30 g per hari. Sebelumnya (pada tahun 1972), hanya ditetapkan sebesar 16-28 g per hari atau setara dengan 1-4% crude intake british diets.

18 diet RSCM (1982), angka kecukupan serat yang dianjurkan 25 g per 1.000 kkal. Berdasarkan hasil widyakarya nasional pangan dan gizi (2004), kecukupan serat makanan dianjurkan sebesar 19-30 g per kapita per hari (Rusilanti & Kusharto 2007).

Sumber Serat Makanan

Sayuran hijau, buah-buahan, kelompok padi-padian, bekatul beserta olahannya merupakan contoh dari beberapa pilihan yang tepat untuk dapat digunakan sebagai sumber serat makanan yang baik. Buah-buahan, lidah buaya, rumput laut, agar-agar, apel, pisang, jeruk, wortel, bekatul, kacang merah, dan buncis beberapa contoh makanan yang merupakan sumber serat larut. Sedangkan contoh makanan sumber serat tak larut diantaranya:

Kelompok padi-padian: padi, gandum, sorgum, yang pada kulit bulirnya

lebih banyak mengandung serat tak larut.

Kelompok sayuran: bayam, kangkung , sawi, selada, kol, lidah buaya,

daun pepaya, dan daun singkong.

Kelompok kacang-kacangan: kacang hijau, kacang tolo, kacang bogor, kacang merah, kedelai, yang pada bagian luar dari butirnya banyak mengandung serat tak larut.

Kelompok makanan olahan: roti, sayur buah nangka, sayur gudeg, sayur

asem, gado-gado, cingcau, salad, es krim, jam (selai), dan jelly.

Kelompok buah-buahan: semangka, pisang, jeruk, alpukat, stroberi, jeruk,

mangga, apel, pepaya, belimbing, dan nanas.

Berikut secara singkat tabel jenis, sumber dan khasiat dari serat makanan Tabel 5 Sumber serat dan khasiatnya

Jenis Sumber Khasiat

Rumput laut, agar-agar Menurunkan

19 Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga

Besar Keluarga

Data besar keluarga berdasarkan BKKBN 1998 dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu keluarga kecil yang terdiri dari kurang atau sama dengan empat orang, keluarga sedang dengan jumlah anggota keluarga sebanyak lima sampai enam orang, dan keluarga besar dengan jumlah anggota keluarga sebanyak lebih atau sama dengan tujuh orang. Besar keluarga didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama (Suhardjo 2003).

Banyaknya anggota keluarga akan mempengaruhi konsumsi pangan. Suhardjo (1989 a) dalam Mutiara (2003) mengatakan bahwa ada hubungan nyata antara besar keluarga dan kurang gizi pada masing-masing keluarga. Jumlah anggota keluarga yang semakin besar tanpa diimbangi dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga yang besar mungkin hanya cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang demikian tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar.

Pendidikan

Menurut Atmarita dan Fallah (2004) salah satu faktor yang menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang diperoleh adalah faktor pendidikan. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima pesan dan informasi gizi. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi. Menurut Khomsan (2002) ibu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih semangat untuk mencari dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam pengasuhan anaknya.

20 dengan jenis pangan yang tersedia dan kebiasaan makan sejak kecil sehingga kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi dengan baik.

Pendapatan Keluarga

Menurut Sumarwan (2003) Pendapatan adalah imbalan yang diperoleh seseorang karena pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang diterima pada umumnya dalam bentuk uang. Pendapatan keluarga biasanya diukur bukan hanya dari pendapatan seorang saja, tetapi berdasarkan pendapatan dari seluruh anggota keluarga yang bekerja. Menurut Khomsan et al (2003) tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan.

Menurut Suhardjo (1989) dalam Zai (2003) dengan meningkatnya pendapatan maka terjadi perubahan-perubahan dalam susunan makanan. Akan tetapi, pengeluaran uang yang lebih banyak untuk pangan tidak menjamin lebih beragamnya konsumsi pangan. Pendapatan keluarga yang rendah diduga membawa akibat pada pemberian makanan yang kurang banyak dan kurang bermutu akibat daya beli pangan untuk makanan menurun. Meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli.

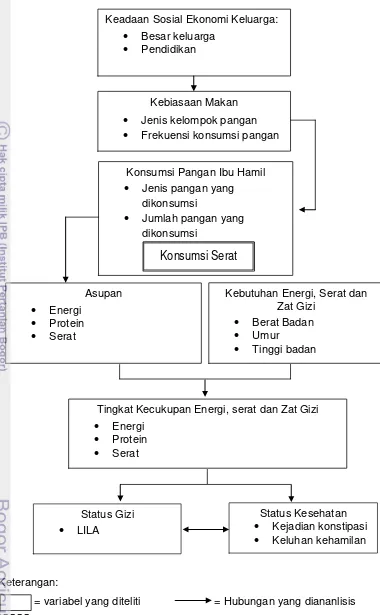

21 KERANGKA PEMIKIRAN

Keadaan sosial ekonomi keluarga, yang dalam penelitian ini meliputi, besar keluarga dan pendidikan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan ibu hamil. Besar keluarga terkait pendistribusian konsumsi pangan bagi setiap anggota keluarga, dan pendidikan terkait pengetahuan tehadap pangan yang dikonsumsi. Keadaan sosial ekonomi keluarga ini, dapat melihat kebiasaan makan ibu hamil yang seterusnya berkaitan dengan konsumsi makanan, asupan, dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi ibu hamil.

Kebiasaan makan dapat dilihat dari konsumsi pangan ibu hamil. Konsumsi pangan ibu hamil meliputi jumlah pagan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi pangan, dan jenis sumber pangan. Konsumsi serat dapat dilihat dari konsumsi pangan, serat merupakan zat non gizi yang penting untuk membantu mengatasi gangguan sembelit selama kehamilan. Kebutuhan serat pada ibu hamil, sedikit lebih banyak dari pada orang dalam kondisi fisiologi normal. Pada penelitian ini, yang dilihat dari konsumsi serat adalah jumlah serat yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi serat yaitu seberapa sering ibu hamil mengonsumsi makanan sumber serat, dan jenis sumber serat yang biasa atau sering dikonsumsi. Konsumsi serat dihubungkan dengan status kesehatan yang berkaitan dengan kejadian konstipasi kehamilan.

22

Keterangan:

= variabel yang diteliti = Hubungan yang diananlisis = variabel yang tidak diteliti = Hubungan yang tidak dianalisi

Gambar 1 Kerangka pemikiran mengenai konsumsi pangan dan serat makanan, serta status gizi dan status kesehatan wanita hamil

Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga: Frekuensi konsumsi pangan

23

METODE PENELITIAN

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian

Desain studi penelitian ini adalah cross sectional study. Menggunakan data sekunder dari penelitian yang berjudul “Study on Nutritional Status and Food Pattern of Pre Pregnant (at child-bearing age), Pregnant and Lactating

Mothers” yang dilakukan oleh “Southeast Asian Food & Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor” pada November 2010 sampai Februari 2011. Lokasi penelitian di kota Bogor diambil dari enam kecamatan yaitu Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, dan Tanah Sareal.

Jumlah dan Cara Penarikan Contoh

Pada penelitian ini menggunakan data dari contoh ibu hamil sebanyak 203 contoh. Penarikan contoh dipilih dari Posyandu setelah mendapatkan surat izin dari Puskesmas dari masing-masing lokasi di kota Bogor. Contoh dipilih melalui dua tahapan, tahapan pertama menggunakan kriteria inklusi dan tahapan kedua menggunakan kriteria kuintil (kuintil 2, 3, dan 4). Kriteria inklusi dari kelompok ibu hamil yaitu wanita hamil pada kehamilan trimester kedua (3-6 bulan kehamilan), dan berusia diantara 20-40 tahun. Sedangkan kriteria kuintil untuk kota Bogor dihitung berdasarkan tingkat sosial ekonomi dari data SUSENAS 2009.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

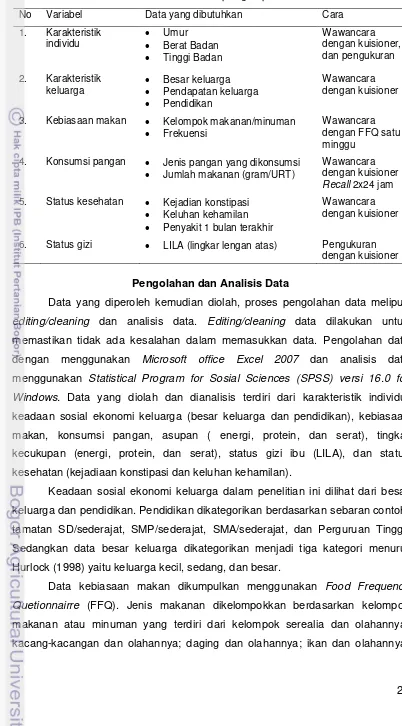

24 Tabel 6 Jenis dan cara pengumpulan data

No Variabel Data yang dibutuhkan Cara

3. Kebiasaan makan Kelompok makanan/minuman

Frekuensi

Jenis pangan yang dikonsumsi

Jumlah makanan (gram/URT)

Wawancara dengan kuisioner Recall 2x24 jam

5. Status kesehatan Kejadian konstipasi

Keluhan kehamilan

Penyakit 1 bulan terakhir

Wawancara dengan kuisioner

6. Status gizi LILA (lingkar lengan atas) Pengukuran

dengan kuisioner

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah, proses pengolahan data meliputi editing/cleaning dan analisis data. Editing/cleaning data dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam memasukkan data. Pengolahan data dengan menggunakan Microsoft office Excel 2007 dan analisis data menggunakan Statistical Program for Sosial Sciences (SPSS) versi 16.0 for Windows. Data yang diolah dan dianalisis terdiri dari karakteristik individu,

keadaan sosial ekonomi keluarga (besar keluarga dan pendidikan), kebiasaan makan, konsumsi pangan, asupan ( energi, protein, dan serat), tingkat kecukupan (energi, protein, dan serat), status gizi ibu (LILA), dan status kesehatan (kejadiaan konstipasi dan keluhan kehamilan).

Keadaan sosial ekonomi keluarga dalam penelitian ini dilihat dari besar keluarga dan pendidikan. Pendidikan dikategorikan berdasarkan sebaran contoh, tamatan SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan data besar keluarga dikategorikan menjadi tiga kategori menurut Hurlock (1998) yaitu keluarga kecil, sedang, dan besar.

Data kebiasaan makan dikumpulkan menggunakan Food Frequency Quetionnairre (FFQ). Jenis makanan dikelompokkan berdasarkan kelompok

25 telur, susu dan olahannya; minuman; suplemen/herbal; buah; sayur; dan makanan jajanan (gorengan, cikian, biskuit, coklat). Kemudian untuk mengetahui frekuensi konsumsi dikategorikan menjadi jarang dan sering menurut Kusumaningsih (2007).

Konsumsi pangan dikumpulkan menggunakan Recall 2x24 jam, dari hasil Recall dapat diketahui jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Data jenis dan jumlah makanan dalam gram atau URT diolah untuk mendapatkan asupan energi, protein, dan serat. Jumlah makanan dalam bentuk gram atau URT dikonversi menjadi energi dan protein dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). Sedangkan untuk mendapatkan asupan serat, jumlah pangan sumber serat dikonversi menggunakan daftar kandungan serat makanan dari USDA National Nutrient Database for Standard Reference tahun 2011. Rumus yang digunakan untuk menghitung asupan energi, protein, dan serat dari pangan yang dikonsumsi adalah sebagai berikut:

Kgij = {(Bj/100) x Gij x (BDDj/100)} Keterangan:

Kgij = Kandungan Energi, Protein, dan Serat dalam bahan makanan-j yang dikonsumsi (g)

Bj = Berat bahan makanan-j yang dikonsumsi (g)

Gij = Kandungan Energi, Protein, dan Serat dalam 100 gram BDD bahan makanan-j

BDD-j = Persen bahan makanan-j yang dapat dimakan (% BDD)

Tingkat kecukupan energi, protein, dan serat dapat diperoleh dengan membandingkan asupan dengan kecukupan. Kecukupan diperoleh dengan melihat Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan tahun 2004. Kemudian tingkat kecukupan energi dan protein dikategorikan berdasarkan Depkes (1996) yaitu defisit tingkat berat (<70%), defisit tingkat sedang (70-79%), defisit tingkat ringan (80-89%), normal (90-119%), dan lebih (≥120%). Sedangkan untuk menghitung tingkat kecukupan serat membandingkan antara asupan dengan kebutuhan serat menurut WKNPG 2004 yaitu cukup (19-30 g), kurang (<19 g) dan lebih (<30 g).

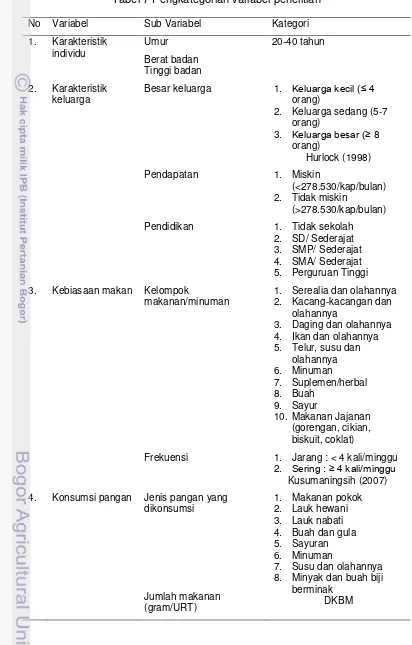

26 satu bulan terakhir. Lebih jelasnya, pengkategorian variabel penelitian yang telah disebutkan diatas dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7 Pengkategorian variabel penelitian

No Variabel Sub Variabel Kategori

1. Karakteristik

Pendidikan 1. Tidak sekolah

2. SD/ Sederajat 3. SMP/ Sederajat 4. SMA/ Sederajat 5. Perguruan Tinggi

3. Kebiasaan makan Kelompok

makanan/minuman

4. Konsumsi pangan Jenis pangan yang

27 Tabel 7 (lanjutan)

No Variabel Sub Variabel Kategori

5. Konsumsi serat Jenis sumber serat

Jumlah serat (gram)

6. Tingkat

kecukupan

Energi dan protein 1. Defisit tingkat berat (<

70 % AKG)

Keluhan kehamilan 1. Mual

2. Pusing

Penyakit 1 bulan terakhir 1. Influenza

2. Diare

8. Status gizi LILA (lingkar lengan atas) 1. Normal (LILA ≥23.5 cm)

28 Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Analisis statistik inferensia berupa analisis statistik non parametrik dengan menggunakan uji korelasi Spearman dan analisis statistik parametrik menggunakan uji korelasi Pearson. Uji Korelasi Spearman digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, sedangkan uji korelasi Pearson untuk melihat variabel hubungan, meliputi analisis hubungan antara

keadaan sosial ekonomi keluarga dengan konsumsi pangan serta serat makanan pada ibu hamil, analisis konsumsi pangan terhadap status gizi ibu hamil, dan analisis konsumsi serat terhadap status kesehatan. Analisis regresi linier, untuk melihat pengaruh makanan sumber serat terhadap asupan serat dan uji beda one-way ANOVA untuk melihat perbedaan antar kuintil.

Definisi Operasional

Pendidikan adalah pendidikan formal yang telah ditamatkan anggota keluarga. Besar keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal bersama atau

dan menjadi tanggungan dari kepala keluarga.

Kebiasaan makan adalah informasi perilaku makan makanan yang dikonsumsi secara berulang dan terus menerus dalam kondisi tertentu.

Kelompok makanan/minuman adalah pengelompokan makanan berdasarkan jenisnya

Frekuensi Konsumsi Pangan adalah banyaknya konsumsi pangan persatuan waktu tertentu (satu minggu).

Jenis pangan yang dikonsumsi adalah jenis pangan yang dikonsumsi berdasarkan golongan makanan di DKBM

Konsumsi pangan ibu hamil adalah semua jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi ibu selama kehamilan.

Jumlah makanan yang dikonsumsi banyaknya makanan yang dikonsumsi persatuan gram atau URT.

Konsumsi serat makanan adalah banyaknya serat makanan yang diperoleh dari konsumsi makanan sehari-hari yang dinyatakan dalam gram/kapita/hari.

Asupan energi, protein, dan serat adalah sejumlah energi, protein, dan serat yang diperoleh dari konsumsi pangan.

29 Status gizi ibu adalah keadaan kesehatan ibu yang ditentukan secara

antropometri dengan menggunakan LILA.

Status kesehatan ibu adalah keadaan kesehatan ibu yang ditentukan dengan melihat kejadian konstipasi dan gangguan kesehatan

Kebutuhan pangan adalah jumlah pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya

Penyakit yang diderita satu bulan terakhir adalah penyakit yang diderita ibu hamil satu bulan terakhir terhitung dari satu bulan sebelum pengambilan data.

Keluhan kehamilan adalah keluhan atau gangguan kehamilan selama kehamilan berlangsung.

Kejadian konstipasi adalah ada atau tidak adanya keluhan sembelit atau konstipasi

30

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Individu

Karakteristik individu meliputi usia, pendidikan, status gizi, dan status kesehatan ibu hamil. Sebaran contoh berdasarkan karakteristik individu dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Usia

Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun, dan kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun (Wiknjosastro 2006). Pada Tabel 8 disajikan sebaran contoh berdasarkan usia. Rata-rata usia contoh adalah 28.6 ± 5.7 tahun. Menurut Detiana (2010) usia ideal untuk hamil adalah antara 20-29 tahun. Pada penelitian ini, contoh yang hamil pada usia ideal (20-29 tahun) paling banyak terdapat pada kuintil-4 yaitu (70.6%), jika dibandingkan dengan kuintil-3 (56.7%) dan kuintil-2 (44.1%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi contoh yang hamil pada usia ideal lebih banyak pada keluarga dari tingkat sosial ekonomi tinggi.

Hamil di usia lebih dari 30 tahun akan membuat proses kehamilan menjadi rawan. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan seorang wanita semakin menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, kehamilan pada usia lebih dari 30 tahun memiliki kemungkinan mengalami kelahiran risiko tinggi seperti melahirkan bayi dengan kelainan mental (down syndrome) (Detiana 2010). Pada penelitian ini, contoh yang hamil pada usia rawan kehamilan (> 30 tahun) paling banyak terdapat pada 2 yaitu sebesar 55.9%, dibandingkan dengan kuintil-3 (4kuintil-3.kuintil-3%), dan kuintil-4 (29.4%). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi contoh yang hamil pada usia rawan banyak terdapat pada keluarga dari tingkat sosial ekonomi rendah. Berdasarkan analisis tidak terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata usia contoh dengan tingkat sosial ekonomi (p=0.086).

Tabel 8 Sebaran usia contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi

Usia (tahun)

Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Total

n % n % n % n %

20-29 30 44.1 38 56.7 48 70.6 116 57.1

30-40 38 55.9 29 43.3 20 29.4 87 42.9

31 Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap sikap dan praktik hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi (Atmarita dan Fallah 2004). Pada Tabel 9 disajikan sebaran contoh berdasarkan pendidikan contoh. Sebagian besar pendidikan contoh pada kuintil-2 adalah tamatan SD/sederajat sebesar 42.6%, sedangkan pada kuintil-3 dan kuintil-4, pendidikan tertinggi contoh adalah tamatan SMA/sederajat yaitu sebesar 41.8% dan 41.2%.

Tabel 9 Sebaran pendidikan contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi

Pendidikan Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Total

n % n % n % n %

SD/ Sederajat 29 42.6 16 23.9 14 20.6 59 29.1

SMP/Sederajat 26 38.2 17 25.4 22 32.4 65 32.0

SMA/Sederajat 12 17.6 28 41.8 28 41.2 68 33.5

Perguruan Tinggi 1 1.5 6 9.0 4 5.9 11 5.4

Total 68 100 67 100 68 100 203 100

Penelitian ini menunjukkan semakin besar tingkat sosial ekonomi semakin tinggi pendidikan contoh, dan sebaliknya. Artinya contoh dengan tingkat sosial ekonomi tinggi mampu untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Sedayu (2010), seorang ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih berkesempatan untuk mencari dan meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan analisis terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pendidikan contoh dengan tingkat sosial ekonomi (p=0.000).

Karakteristik Keluarga

Karakteristik keluarga, diantaranya meliputi besar keluarga dan pendidikan suami. Sebaran contoh berdasarkan karakteristik keluarga disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Besar Keluarga

32 Tabel 10 Sebaran besar keluarga contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi

Besar keluarga

Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Total

n % n % n % n %

Kecil 34 50.0 42 62.7 50 73.5 126 62.1

Sedang 28 41.2 24 35.8 15 22.1 67 33.0

Besar 6 8.8 1 1.5 3 4.4 10 4.9

Total 68 100 67 100 68 100 203 100

Keluarga dengan kategori kecil paling banyak terdapat pada kuintil-4 (73.5%) jika dibandingkan dengan kuintil-3 (62.7%), dan kuintil-2 (50%). Penelitian ini menunjukkan besar keluarga dengan jumlah anggota keluarga kecil, banyak terdapat pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi dan sebaliknya. Artinya keluarga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi mampu memperhitungkan kesejahteraan keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Besar keluarga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Menurut Yulita (2012) pemenuhan konsumsi pangan akan lebih mudah jika yang harus diberi makan jumlahnya sedikit. Lebih lanjut Gabriel (2008) menjelaskan bahwa besar keluarga juga mempengaruhi tingkat perhatian dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pendidikan Suami

Pendidikan formal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga berencana serta memahami kondisi istri yang sedang hamil. Dan dengan pendidikan yang tinggi pula, seorang suami dapat mengambil keputusan dengan tepat (Gerke 1990). Pengetahuan yang dimiliki suami tentang kehamilan, persalinan dan nifas akan sangat membantu menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Pengetahuan suami yang tinggi, akan memotivasi istri untuk periksa kehamilan dan lebih cepat untuk mengambil keputusan yang rasional yang tidak akan membahayakan bayi dan ibunya (Soemantri 2004).

33 Tabel 11 Sebaran pendidikan suami contoh berdasarkan tingkat sosial ekonomi

Pendidikan Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Total

n % n % n % n %

SD/ Sederajat 21 30.9 13 19.4 14 20.6 48 23.6

SMP/Sederajat 24 35.3 11 16.4 10 14.7 45 22.2

SMA/Sederajat 22 32.4 36 53.7 38 55.9 96 47.3

Perguruan Tinggi 1 1.5 7 10.4 6 8.8 14 6.9

Total 68 100 67 100 68 100 203 100

Penelitian ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi pendidikan suami contoh dan sebaliknya. Artinya suami contoh dengan tingkat sosial ekonomi tinggi mampu untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum, pendidikan suami paling banyak adalah tamatan SMA/sederajat. Berdasarkan analisis terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pendidikan suami contoh dengan tingkat sosial ekonomi (p=0.001).

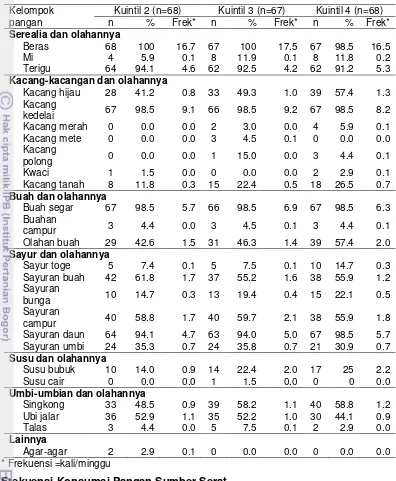

Kebiasaan Makan dan Frekuensi Konsumsi Pangan

Jenis Kelompok Pangan Sumber Serat

Jenis kelompok pangan yang menyumbang serat diantaranya adalah serealia dan olahannya, kacang-kacangan dan olahannya, buah dan olahannya, sayur dan olahannya, susu dan olahannya, umbi-umbian, dan lainnya. Sedangkan jenis kelompok pangan yang tidak menyumbang serat diantarannya ikan dan olahannya, telur dan olahannya, serta minuman (air putih dan beberapa jenis minuman berasa lainnya). Kelompok susu dan olahannya yang tidak mengandung serat yaitu dari sub kelompok susu kental manis.

34 Tabel 12 Sebaran kebiasaan dan frekuensi konsumsi berbagai jenis pangan