Penelitian sosiolinguistik ini memerlukan metodologi yang sesuai dengan karakteristik penelitian.Seperti kita ketahui bahwa kajian sosiolinguistik terbagi menjadi 2, yaitu mikrososiolinguistik dan makrososiolinguistik. Mikrososiolinguistik mengkaji masalah linguistik antar personal dan makrososiolinguistik mengkaji linguistik lebih luas, yaitu pada tingkat komunitas. Menurut Gunarwan dalam Mahsun (2011)analogi yang tepat tentang keduanya adalah dengan membandingkan dua karya Fasold: The Sociolinguistic of Language (1990) untuk mikrososiolinguitik dan The Sociolinguistic of Society

(1984) untuk makrososiolinguistik. Jadi dalam buku yang pertama, pembahasan berkisar mengenai bentuk dan struktur bahasa dalam kaitannya dengan komunikasi antar personal, sedangkan pada buku kedua pembahasan mengenai masyarakat dan hubungannya dengan bahasa. Pembahasan pada buku kedua lebih ke arah diglosik, kedwibahasaan, sikap bahasa, vitalitas bahasa, dan perencanaan bahasa.Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan peneliti termasuk dalam kelompok kajian makrososiolinguistik.

Menurut Halliday (1978), berdasarkan pemakaian bahasa, varietas bahasa dibedakan berdasarkan pamakaiannya dan berdasarkan pemakainya. Jika berdasarkan pemakaiannya, varietas bahasa dibagi menjadi 3, yaitu (1) bidang (field) yaitu berhubungan dengan apa bahasa itu dipakai, (2) cara (mode) yaitu media apa yang digunakan dalam berbahasa (lisan atau tulisan), dan (3) hubungan peran (tenor) yaitu hubungan peran para partisipan yang terlibat dalam peristiwa bahasa. Namun secara lebih luas, pemakaian bahasa dapat dimaknai sebagai penggunaan bahasa. Jika ditelaah penggunaan bahasa, yang akan menjadi obyek kajian utama adalah masyarakat tuturnya. Masyarakat tutur tidak pernah homogen karena di dalam masyarakat pasti terpolarisasi atas kelompok-kelompok sosial yang mempunyai profil berbahasa yang berbeda-beda antar kelompok, namun mempunyai kesamaan profil dalam tiap kelompoknya.Walaupun ada muncul kekhasan seseorang dalam berbahasa (idiolek), namun pembahasan dalam sosiolinguistik tidak mengkaji perilaku berbahasa perseorangan, namun perilaku bahasa dalam kelompok.Dan dalam pemakaian bahasa, jika dikaitkan dengan konsep performance dan competence, kajian sosiolingistik ini berhubungan dengan masalah performance atau parole dan bukan pada tataran competence atau

langue.

memfokuskan pada penggunaan suatu teori dalam memecahkan masalah atau penggunaan teori dalam pelaksanaan suatu program (Suprapto:2013). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori pengukuran vitalitas bahasa dan sikap bahasa untuk melakukan investigasi pada kriteria vitalitas bahasa dan sikap bahasa. Dan bila ditinjau dari metode penelitian (Gay, L.R: 1987), penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap status, sikap, pendapatkelompok/individu, perangkat kondisi dan prosedur, atau suatu sistem pemikiran atau peristiwa dalam rangka membuat deskripsi atau gambaran secara sistematik dan analitik yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah aktuil pada masa kini.

Fenomena kebahasaan pada kajian sosiolinguistik adalah memadukan antara kajian bahasa pada aspek linguistik dan aspek penuturnya. Pada penelitian ini kajian difokuskan pada aspek penggunaan bahasa oleh penutur, sehingga sebagian besar data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang dijaring melalui pengakuan diri (self-report) melalui kuesioner dan tes listening comprehension,

Tabel 3.1

Jadwal kegiatan Studi Pendahuluan Kunjungan Lokasi

NO TANGGAL KEGIATAN

1. 19 Juni Perijinan ke kantor Bupati 2. 20 Juni Focus Grup Discussion (FGD)

3. 21 Juni Mencari informasi wilayah dan kependudukan ke BPS

Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti memperbaiki perumusan masalah dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari penguji pada seminar kolokium, studi literatur, dan kunjungan ke lokasi. Dari studi literature diperoleh kesimpulan bahwa penelitian pada bahasa Devayan difokuskan pada penelitian vitalitas bahasa sesuai dengan amanah dari Unesco kepada para pemerhati bahasa dunia untuk ikut berpartisipasi dalam pemetaan, pendokumentasian, dan pelestarian bahasa etnis. Menurut Lewis (2015) dari SIL International mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan kepunahan bahasa bukan terletak pada rekonstruksi ataupun reklamasi pada bahasa itu namun lebih kepada kepedulian komunitas menggunakan bahasa tersebut.Dari kunjungan ke lokasi, peneliti mendapat gambaran tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta informasi untuk menyusun instrumen penelitian.

NO TANGGAL KEGIATAN

1.

25 Agustus Pilot Test Kuesioner di SMA Negeri 2 Sinabang (36 responden)

2.

26-27 Agustus Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Simeulue Timur.

3.

28 Agustus Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Teupah Selatan.

4.

29 Agustus Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Teupah Barat.

5.

30 Agustus Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Teupah Tengah.

6.

10 Agustus Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Simeulue Tengah.

7.

1 September Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Simeulue Cut.

8.

2 September Survey dan pelaksanaan tes di kecamatan Teluk Dalam.

9.

3 September Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Simeulue, dan mantan Kadis Pariwisata Simeulue

10

4 September Wawancara dengan pemerhati bahasa Devayan di Lasikin.

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis temuan, serta ditarik kesimpulan.

3.3Lokasi Penelitian

kabupaten. Seluruh ibukota kecamatan terletak di pantai karena di tengah pulau adalah pegunungan dan perbukitan.

Penelitian ini melibatkan variabel independen jenis kelamin, usia, dan jarak ke pusat kota, dalam hal ini Sinabang. Jadi Simuelue Timur dijadikan pusat dengan jarak 0 km, kemudian Teupah Selatan 46 km, Teupah Barat 24 km, Teupah Tengah 11 km, Simeulue Tengah 64 km, Simeulue Cut 68 km, dan Teluk Dalam 57 km. Dengan jarak yang cukup berjauhan peneliti melakukan penelitian selama 11 hari.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel penelitian didasarkan pada komposisi penduduk yang menjadi masyarakat tutur bahasa Devayan.Peneliti tidak mendapatkan informasi tepat jumlah penutur bahasa Devayan karena informasi yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Simeulue, bahasa tidak dimasukkan dalam variabel sensus.Jadi populasi masyarakat tutur diputuskan dengan komposisi jumlah penduduk di wilayah tutur tersebut.

3.4.1 Populasi Penelitian

perincian 138 desa dan 20.884 KK. Namun yang menjadi wilayah tutur bahasa Devayan hanya 7 kecamatan dengan perincian komposisi penduduk yang terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Komposisi Penduduk Wilayah Tutur

Kecamatan Desa KK Total

Teupah Selatan 19 2 142 8 983

Simeulue Timur 17 6 286 26 365

Teupah Barat 18 1 817 7 620

Teupah Tengah 12 1 445 6 063

Simeulue Tengah 16 1 592 6 679

Teluk Dalam 10 1 232 5 169

Simeulue Cut 8 745 3 126

TOTAL 100 15259 60005

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Mahsun (2011) dalam penelitian bahasa sampel yang besar tidak diperlukan dikarenakan perilaku perilaku linguistik itu cenderung lebih homogen dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain(Milroy 1987 dalam Mahsun 2011).Dalam beberapa penelitian sosiolinguistik yang pernah diterbitkan banyak yang menggunakan sampel dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Sebagai contoh Labov (1966) menggunakan 122 orang sampel untuk mewakili penduduk kota New York, kemudian Wolfram dalam Mahsun (2011) menggunakan 48 orang untuk mewakili populasi kota Detroit pada penelitian Bahasa Inggris Hitam. Namun yang paling penting adalah kelompok sosial yang dijadikan variabel terwakili di dalam sampel yang dijadikan sumber data. Dalam penelitian ini variabel jenis kelamin, kelompok usia, dan jarak dengan pusat kabupaten terwakili dalam sampel.

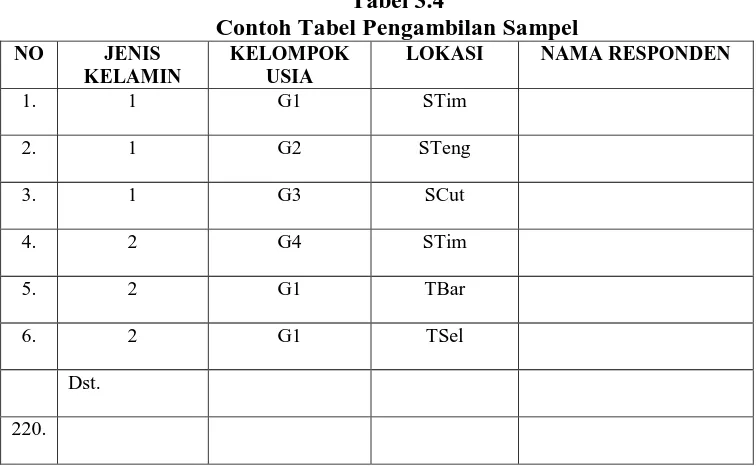

kelompok yaitu G1 (>50 tahun) G2 (21-50 tahun) G3 (13-20 tahun) G4 (6-12), dan kelompok jarak ke pusat kabupaten (lokasi) dalam 7 kelompok STim (Simeulue Timur) yang berjarak 0 km dianggap sebagai pusat kota, Tsel(Teupah Selatan) dengan jarak 46 km, TBar(Teupah Barat)24 km, Tteng(Teupah Tengah) berjarak 11 km, STeng (Simeulue Tengah)64 km,SCut (Simeulue Cut)68 km, dan TDal (Teluk Dalam)57km. Berdasarkan pengelompokan tersebut, jumlah penutur bahasa Devayan yang akan dijadikan responden penelitian adalah (2 jenis kelamin x 4 kelompok usia x 7 wilayah). Jumlah perkalian di atas di gandakan sebanyak 4 kali dengan pertimbangan bahwa berbagai variasi sosial yang lain dapat terwakili meskipun variasi sosial lain tersebut tidak disertakan dalam penelitian. Teknik penetapan sampel seperti ini telah dilakukan oleh Sugiyono (2007), Syarfina (2008), dan Marice (2010).Contoh tabel pengambilan sampel menggunakan cara sampel acak berstrata adalah sebagai berikut pada tabel 3.4 (l

Tabel 3.4

Contoh Tabel Pengambilan Sampel

NO JENIS

KELAMIN

KELOMPOK USIA

LOKASI NAMA RESPONDEN

1. 1 G1 STim

2. 1 G2 STeng

3. 1 G3 SCut

4. 2 G4 STim

5. 2 G1 TBar

6. 2 G1 TSel

Dst.

penduduk dengan perhitungan sebagai berikut:

Setelah angka dibulatkan dan jumlah tersebut di sesuaikan untuk penentuan komposisi laki-laki dan perempuan, kelompok usia, dan lokasi, sehingga menjadi 220 orang. Adapun komposisi jumlah sampel dapat dilihat di tabel 3.5.

memvalidasi data kemampuan bahasa melalui tes dan juga sebagai informan tetntang penggunaan bahasa dan sikap bahasa melalui wawancara terstruktur therhadap kelima informan tersebut.. 4 orang informan berasal dari kabupaten Simeulue, yaitu Drs. Azharudin Agur, Anggota DPRK Simeulue dan pemerhati budaya dan bahasa; Yenny Anita Hasana, S.Pd, M. Pd guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sinabang bertempat tinggal di Sinabang; Azruzam, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Teupah Tengah, berdomisili di Lasikin, Teupah Tengah;serta Drs. Chairil Anwar, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sinabang. Serta 1 orang Hendra Heriansyah, M.Pd, M.Tesol, dosen bahasa Inggris Universitas Syiah Kuala, berdomisili di Banda Aceh.sertaDrs. Chairil Anwar, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sinabang. Kelimanya adalah penutur asli bahasa Devayan.

Peneliti juga melibatkan teknisi dan transkriptor dalam penelitian ini, mengingat peneliti bukan penutur asli bahasa Devayan, yaitu Sdri.Deni Mustika asal Lasikin, kemudian Sdr. Gusti Hasruna, dan Sdri.Ratna Mulyani keduanya penduduk Sinabang.Teknisi membantu peneliti dalam perekaman dan juga kadang membantu menjadi penanya dalam tes bicara, ketika sedang beada di pedalaman dan kehabisan batere untuk menghidupkan rekaman.

3.5 Instrumen Penelitian

dengan G2 dan G3 sama dengan G4. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui pola penggunaan bahasa yang akan dipaparkan pada bab ini, dan juga lebih lanjut di hitung angka indeks penggunaan bahasa untuk mengukur vitalitas bahasa yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu bab VII. (2) Kuesioner mengetes Kemampuan Bahasa Penutur Bahasa Devayan. Kuesioner ini untuk mengetes kemampuan reseptif dan produktif , namun mengingat bahasa Devayan hanya berfungsi sebagai bahasa lisan, tes ini mengukur kemampuan dalam lingkup performance bukancompetence. Namun untuk pembahasan sikap bahasa dan kemampuan bahasa dipaparkan pada bab VI serata pembahasan mengenai level vitalitas bahasa akan dipaparkan pada bab VII.

Selain menggunakan kuesioner, penelitian ini juga mengaplikasikan wawancara terstrutur dan tak terstruktur, serta FGD, untuk menggali informasi untuk menjawab dan mendeskripsikan Bab IV, serta mendukung pada pembahasan temuan pada bab V sampai VII.

3.5.1 Kuesioner Penggunaan dan Sikap Bahasa. (KPBS)

3.5.1.1 Kuesioner Penggunaan Bahasa

Untuk mendapatkan data tentang pola penggunaan bahasa dirancang sebuah instrumen yang menggali informasi untuk mengetahui pada ranah mana yang mengalami kemajuan atau kemunduran.Jawaban terdiri dari 6 opsi, yaitu (a) selalu Berbahasa Indonesia, (b) Lebih banyak bahasa Indonesiai, (c) sama banyaknya BI dan BDev, (d) Lebih banyak bahasa Devayan, (e) selalu bahasa Devayan, (f) bahasa lainnya. Pensekoran jawaban yang diberikan oleh responden yaitu bila menjawab selalu Berbahasa Indonesia = 1, Lebih banyak bahasa Indonesia = 2, sama banyaknya BI dan BDev = 3, Lebih banyak bahasa Devayan = 4 , selalu bahasa Devayan (5), bahasa lainnya (6).Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kisi-kisi pada tabel 3.6berikut ini:

Tabel 3.6

Kisi-kisi Kuesioner KPSB

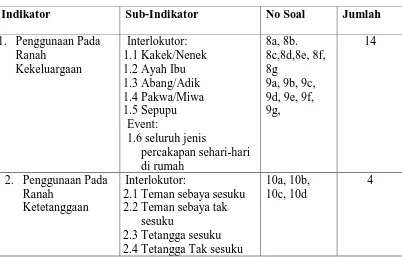

Indikator Sub-Indikator No Soal Jumlah

dalam pergaulan 3.7khusus untuk anak dan

Ranah Adat 6.1Peserta acara adat

3.5.1.2 Kuesioner Sikap Bahasa

terhadap keinginan dan masa depan bahasanya.

Kuesioner untuk mengukur sikap terhadap bahasanya berisikan 18 pernyataan yang terdiri dari 7 pernyataan positif (pertanyaan no 1,2,6,7,9,11,12,13) , 6 pertanyaan negatif (pertanyaan no 3, 4, 5, 8, 10, 12) , dan 5 pertanyaan sikap visioner, yaitu sikap menginginkan bahasa di masa yang akan datang (14, 15.16.17.18). Pensekoran jawaban yang dibetikan oleh responden yaitu bila menjawab sangat setuju (SS) = 1, Setuju (S) = 2, netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 4 , Sangat Tidak Setuju (STS) = (5)

Kuesioner untuk mengukur sikap bahasa terhadap penuturnya digunakan teknik Matched Guise.Teknik ini menggunakan rekaman suara untuk mengukur sikap bahasa terhadap penuturnya.Dalam pengukuran ini dibuat perekaman dalam 3 jenis bahasa yang diucapkan oleh 1 pembicara.Pembicara pada pengukuran ini hanya menggunakan 1 jenis saja yaitu pembicara laki-laki karena keterbatasan waktu dan fasilitas, disamping juga penelitian ini titik beratnya tidak hanya pada sikap bahasa.Untuk penelitian lain yang lebih intensif penggunaan metode ini untuk melihat sikap bahasa terhadap peuturnya dapat dilakukan dengan perekaman yang berdasarkan pada jenis kelamin, usia, dan dialek pembicara yang direkam.

Pembicara ke-1:

Isin Simeulue sereng disabui anak ulau karano laher da n diaklofo ek ulau.

Jama’i masarek, matu’a mangura, silafae silae dai lumangoe. Desa ma’i

indah nikelelengi samodra singa kayo nae alek lahik. Senang ami tantaren ek ulau, walopun sereng ami ni iyor linon. Tetap ami mancintoi Simeulue,

jama’i mampunyoi puisi semong warisan de nenkta. Puisi nasehat jika besang tsunami.

Pembicara ke-2:

Orang Simeulue sering disebut anak ulau karena lahir dan dibesarkan ek

ulao. Kami semua, matu’a mangura, silafae silae bisa lumangoe. Kampung

kami indah nikelilingi samudera yang kaya ikan dan lobster. Kami senang tinggal ek ulao, walaupun kami sering diayun gempa. Kami tetap mancintoi Simeulue, karena kami punya puisi smong warisan nenek moyang. Puisi nasehat jika besang tsunami.

Pembicara ke-3:

Orang Simeulue sering disebut anak pulau karena lahir dan dibesarkan di pulau. Kami semua, tua-muda, laki perempuanbisa berenang. Kampung kami indah dikelilingi samudera yang kata ikan dan lobster. Kami senang tinggal di pulau, walaupun kami sering diayun gempa. Kami tetap mencintai Simeulue, karena kami punya pusi smong warisan nenek moyang. Puisi nasehat bila datang tsunami.

Responden disini bertindak sebagai juri terhadap ke tiga jenis pembicaran di atas dengan menilai tingkat keramahan, kepercayaan diri, kemoderenan, berpangkat, berpendidikan, dan kemenarikan seseorang. Dan satu pertanyaan akhir untuk menguatkan penilaian yaitu dengan menyakanan gaya berbicara yang paling disukai diantara ketiga pembicara tersebut.

untuk ranah Transaksi, (7) IAdat indeks untuk ranah Adat. Untuk memberikan perbandingan pengukuran ditambah 3 variabel independen yaitu (8) Imedsos indeks untuk sosial media, dan (9)IRasa indeks untuk Perasaan. Setelah itu di cari indeks nilai indeks dengan rumus :

I =

� – � �� �� – � �

I = Indeks Xmin = Nilai Minimal

�

= Nilai rata-rata Xmax = Nilai Maksimal3.5.2 Kuesioner Kemampuan Bahasa Bahasa ( KKB)

Kisi-kisi Kuesioner KPSB

Indikator Sub-indikator Jumlah

1. Panggilan kekerabatan

2. Kakek (dari pihak ayah)

3. Kakek (dari pihak ibu)

4. Nenek (dari pihak ayah)

5. Nenek (dari pihak ibu)

Adik sedang mencuci piring

6. Speaking Menjawab secara Lisan cari cerita Lamborek

3

Pengisian soal langsung di kuesioner di kolom yang sudah disediakan (terlampir) dan untuk listening responden diminta mendengarkan rekaman dan mengisikan kemampuan responden dalam memahami pada pensekoran pemahaman dari sangat paham, paham, kurang paham, tidak paham, dan sangat tidak paham. Berikut adalah transkrip rekaman listening:

Tabel 3.8 Transkripsi Listening

NO. BAHASA DEVAYAN BAHASA INDONESIA

1. Curito soere curito lamborek, lamborek ere ata sebel, mot sebal.

Cerita ini cerita lamborek, lamborek ini orang besar, setan besar.

2. Jadi, aya berado ekulau semolol. Jadi dia berada di pulau simeulue.

3. 4. Eben sa’a akalne niabek sa’a neng

ijoknioyot, nioyot ijot ia aito oro.

Bagaimana caranya, dibawahnya ijuk diputarnya,

5. Orofalne ijok ia sampai daiya sampai daiya lentok mek ulau siumat ia.

ere delog sibao se’tay ne. yang paling tinggi.

7.

Niabek sa’a awak tauhan niabek sa’a

nihaok ek delog ia ek puncak delog

sibau ia, nila’otan ek iye sa’a ijok

singa nilaotan ia rencananemaidang ni elak mek ulau siumat.

Lalu dibawahnya batang jati dibawahnya diikat digunungtu dipuncak gunung sibau itu, diikatnya disitu ijuk yang diputarnya tadi rencananya mau ditariknya kepulau siumat. 8. Jadi berahat sa’a berahat nielak mek

ulau siumat ia nielak mero’iya. Jadi pas ditariknya kepulau siumat putus ijuk itu.

9.

Mahepong ijok ia,(mahepong niadeen ay endo)2x sahinggo ulau siumat ia ado manjadi hay nielak.

(putus dibuatnya lagi) 2x sehingga pulau siumat belum jadi lagi ditariknya.

10. Tetap manepong ijok ia, Niadeen hay balek.

Tetap putus ijuk tersebut, Dibuatnya kembali.

11.

Ia arao, jadi adoyan sa’a menjadi

nielak ia. Ngahae ia becito-cito niak kanan ai mek ulau semolol ere ulau siumat ia.

Karena jauh pulau simeulu dari pulau siumat tersebut. Jadi, belum ditariknya. Dia masih bercita-cita didekatkannya ke pulau simeulue ini pulau siumat tersebut.

12.

Jadi rojo soiye sa’a. Lamborek

iarayangkahanne anga atta senga riak

ulau semolol ere paleng ia rafa’ahen

edok akel peratoranne tot, peratoran ebles, leng mot, ada cocok ek sira.

Jadi raja tersebut, lamborek itu kalau orang simeulue ini paling membenci dia, karena peraturannya peraturan iblis, peraturan setan. Tidak cocok sama mereka. 13.

Jadi ang dan-dan sa’a ado radda manolong ek ise mangakkenari ulau siumat ra.

Jadi lama kemudian, mereka tidak mau membantu dia mendekatkan pulau siumat tersebut.

14.

Edok Lengda ado natuana guno Leng masyarakat ulau semolol ia diakkenan meria. Anerne pindaya tak mengelak ulau siumat iamek ulau

semolol ia. Ninau sa’a mek ulau

teupah

Karena kata mereka tidak berguna masyarakat pulau simeulue

didekatkan kemari. Akhirnya diapindah dari menarik pulau siumat tersebut.

15.

Lentok ek pulau teupah ya sa’a nga

endo sa’a riaya, mancibuna sia endo

aleklasenga.

Kemudian dia kepulau teupah. Sampai di pulau teupah tersebut ada pula disini dia bertamu dengan lasenga.

16.

Danau sa’a berantam alek lasenga

ya, mot sebbal ia samo-samo sia ebles

samo-samo sia mot sebbal.

Kemudian mereka bertengkar dengan lasenga tersebut, setan besar itu, mereka sama-sama iblis,

mereka sama-sama setan besar.

17.

Jadi sudane sa’a kalah ia lamborek ia

nitare tek ulau semolol ere, keluar ia meisek daerah daratan. Ngang matot

sa’a curito singa mauselak ulau

Selanjutnya untuk pengetesan discourse/Speaking sekaligus pada pengetesan kemampuan listening dengan 3 pertanyaan, yaitu:

1. Itayakah Lamborek Ede?

Siapakah lamborek itu?

2. Arayakah gera o curito nansiuk ia?

Apakah kamu suka cerita tadi?

3. Arayakah mengerti o curito singa diengelan nansiuk ia?

Apakah kamu memahami cerita tadi? 3.6 Prosedur Penjaringan Data

Pada peneltian ini terkumpul data dari 4 sumber, yaitu (1) FGD sebagai data kualitatif yang dilakukan pada kegiatan pra-penelitian, Kemudian (2) data penggunaan dan sikap bahasa melaui kuesioner yang dilakukan secara kuantitatif, dan (3) data hasil tes kemampuan bahasa yang juga diolah secara kuantitatif, dan (4) data kualitatif dari wawancara dan observasi. Berikut penjabaran kegiatan dalam pengolahan data yang dikumpulkan lewat 4 sumber di atas.

di luar kota. Pada kesempatan itu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian dengan menyerahkan surat ijin melakukan penelitian dari pihak Paska Sarjana, Universitas Sumatera Utara. Dan pada hari berikutnya diadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta sebagai berikut, wakil bupati, sekda, kabid kesra, kabid humas, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMP, Kepala sekolah SD, Ketua Majelis Adat. Penjaringan Data pada saat penelitian adalah menggunakan kuesioner. Ada 3 macam kuesioner seperti yang sudah dijelaskan pada sub.Bab 3.5 mengenai Instrumen Penelitian.

3.6.1 Penjaringan Data Pra-Penelitian

Ada 3 macam teknik penjaringan data yang dilakukan pada pra-penelitian ini, yaitu (1) wawancara tak terstruktur dengan masyarakat, (3) wawancara terstruktur dengan narasumber, dan (3) FGD.

3.6.1.1 Wawancara Semi Terstruktur

3.6.1.2 Wawancara Terstruktur

Wawancara jenis ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang membantu untuk mengidentifikasi beberapa area yang ingin di eksplor, tetapi juga memperbolehkan interviewer atau interviewee untuk memberikan ide atau respon yang lebih detail. Sebelum wawancara dilakukan, narasumber diberi informasi tentang apa yang akan digali secara detail dan memberikan jaminan tentang etika wawancara. Tujuan dilakukan wawancara jenis ini adalah untuk mencari pandangan, pengalaman, kepercayaan atau motivasi dari individu.

Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur di lakukan kepada beberapa narasumber yang terpercaya untuk mendapatkan data asal usul dan sejarah pembentukan kabupaten Simeulue, bahasa-bahasa di pulau Simeulue, kebudayaan Simeulue, dan juga mengenai wilayah tutur bahasa Devayan.

3.6.1.3 Focus Group Discussion (FGD)

Menurut Koentjoro (2005: 7), kegunaan FGD di samping sebagai alat pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-check terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan. Dalam penelitian ini FGD untuk memperoleh data kualitatif yang berguna untuk:

a) Memperoleh informasi tentang bahasa Devayan sebagai pengetahuan awal, dan juga eksistensinya saat ini dalam bentuk kualitatif.

b) Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai sikap dan perilaku kelompok penutur bahasa Devayan saat in

c) Menghasilkan ide-ide untuk menjadi acuan sebelum melakukan penelitian diantaranya pemilihan lokasi penelitian dan pandangan masyarakat saat ini terhadap potensi keberlangsungan bahasa ini ke generasi berikut, khususnya setalah 25 tahun dari waktu FGD. Peserta FGD terlampir.

3.6.2 Penjaringan Data Penelitian

3.7 Pengolahan Data

Hasil dari penjaringan data menggunakan kuesioner KPSB adalah penjaringan data kuantitatif untuk mendapatkan data mengenai :

a. Keberadaan etnis lain pada masyarakat tutur bahasa Devayan b. Bahasa apa yang dikuasai responden.

c. Informasi pemerolehan bahasa ibu. d. Pola penggunaan bahasa Devayan.

e. Sikap bahasa terhadap bahasanya dan penuturnya.

mean dari setiap penggunaan bahasa Devayan menurut ranah, kemudian dihitung nilai indeksnya. Untuk mengukur nilai indeks dari tiap-tiap variabel dilakukan dengan penghitungan rumus menggunakan data rata-rata yaitu rumus:

I = Indeks Xmin = Nilai Minimal

�

= Nilai rata-rata Xmax = Nilai MaksimalDan setelah diperoleh nilai indeks pada setiap variabel dan hubungkan dengan tabel tingkat vitalitas bahasa sebagai berikut:

Tabel 3.9

Kriteria Vitalitas Bahasa

NO Kriteria Vitalitas Bahasa (Grimes 2000)

Angka Indeks Jaring Laba-Laba

1. Terancam Sangat Kritis 0,00 – 0,20

2. Terancam 0,21 - 0,40

3. Mengalami kemunduran 0,41 - 0,60

4. Stabil, tetapi berpotensi mengalami kemunduran.

0,61 - 0,80

5. Aman 0,81 – 1,00

Kemudian nilai indeks tersebut dihubungkan dengan karakteristik responden, yaitu Jenis Kelamin, dalam hal ini responden Laki-laki dan Perempuan, usia, dan lokasi untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat indeks vitalitas bahasa diantara beberapa karakteristik tersebut.

Pengujian dilakukan dengan uji statistik menggunakan Chi-Square dan Uji

Cruscall Wallis. Tingkat perbedaan dapat dilihat jika P-Value pada ketiga I

=

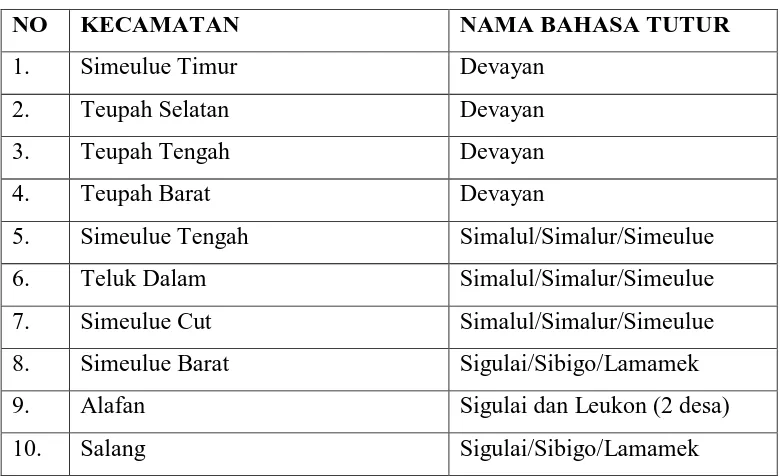

� –� �Diversitas atau keberagaman bahasa pada pulau ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat keberadaan pulau Simeulue yang relatif kecil di propinsi Aceh, masih memiliki setidaknya 2 bahasa asli yang sangat berbeda dengan bahasa daerah resmi di propinsi Aceh, tidak seperti Pulau Weh yang hanya mempunyai satu bahasa yang sama dengan bahasa mayoritas di propinsi Aceh daratan. Pendokumentasian bahasa-bahasa di pulau Simeulue pun belum terkoordinir dengan baik; terbukti adanya berbagai pendapat baik mengenai jumlah bahasa ataupun nama bahasa. Pusat Bahasa, dalam buku yang berjudul Inilah Bahasa-Bahasa Aceh (2008) menyatakan bahwa di Propinsi Aceh terdapat 7 bahasa, yaitu bahasa Aceh, Batak, Devayan, Gayo, Jawa, Minangkabau (Aneuk Jamee), dan Sigulai. Disebutkan bahwa bahasa Devayan dan bahasa Sigulai berada di wilayah pulau Simeulue. Namun pada penelitian sebelumnya oleh Wildan (2000:2) dinyatakan hanya ada 1 bahasa di pulau Simeulue yaitu bahasa Simeulue.

Pembagian wilayah Simeulue pada masa lalu, ketika masih tunduk pada kesultanan Aceh di Kuta Raja. Pemerintahan bersifat kerajaan yang terbagi menjadi 5 kerajaan, yaitu kerajaan Tapah, Kerajaan Simulul, Kerajaan Sigulai, Kerajaan Alang, dan Kerajaan Leukon.1Pembagian ini sangat menentukan peta penyebaran wilayah tutur bahasa asli di pulau Simeulue.Kerajaan Tapah yang pada wilayah sekarang meliputi daerah Teupah Selatan, Teupah Barata, Teupah Tengah, dan Simeulue Timur.Kerajaan Simulul yang meliputi daerah Simeulue

1

yang meliputi daerah Alafan pada masa kini.

Selama ini masyarakat Aceh hanya mengenal bahasa Simeulue, sementara Pusat Bahasa Propinsi Aceh menyebutkan sebagai bahasa Devayan. Dari wawancara yang dilakukan dengan pemuka adat, dalam hal ini Drs. Samsul Rizal, Ketua Majelis Adat Simelue, Bpk Azharuddin Agur, S.Pd, Anggota DPRD Simeulue, Bpk Chairil Anwar, S.Pd M.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sinabang, teruraikan bahwa Bahasa Simeulue dan Bahasa Devayan secara linguistik adalah bahasa yang sama, hanya berbeda dalam beberapa kosa kata dan irama pengucapannya. Uniknya penyebut bahasa Simeulue yang berdomisili di wilayah Simeulue Tengah tidak mengenal bahasa Devayan.Namun sebaliknyapenduduk yang berdomisili di Simeulue Timur mengatakan bahasa Simeulue adalah bahasa Devayan. Kedua wilayah ini berjarak tidak lebih dari 30 km namun jarang berkomunikasi satu dengan lainnya dikarenakan dibatasi bukit yang menghalangi transportasi sehingga penduduk yang akan menuju wilayah yang lain harus memutar mengikuti jalur pantai, sehingga berdasarkan jarak menjadilebih jauh.

NO KECAMATAN NAMA BAHASA TUTUR

1. Simeulue Timur Devayan

2. Teupah Selatan Devayan

3. Teupah Tengah Devayan

4. Teupah Barat Devayan

5. Simeulue Tengah Simalul/Simalur/Simeulue

6. Teluk Dalam Simalul/Simalur/Simeulue

7. Simeulue Cut Simalul/Simalur/Simeulue

8. Simeulue Barat Sigulai/Sibigo/Lamamek

9. Alafan Sigulai dan Leukon (2 desa)

10. Salang Sigulai/Sibigo/Lamamek

Sumber: wawancara dengan Azharuddin, S.Pd dan Ketua Mahkamah Adat Simeuleu, dan beberapa masyarakat yang tersebar di 10 kecamatan di pulau.

Balai Bahasa Banda Aceh (2008) pernah melakukan penelitian pada pengelompokan Variasi Bahasa di Pulau Simeulue dengan analisis geografi dialek, dengan 200 kata Swadesh, dengan 5 daerah pengamatan, yaitu Desa Langi di kecamatan Alafan untk bahasa Leukon, Desa Malasin di kecamatan Salang untuk bahasa Sigulai, desa Ujung Salang di kecamatan Salang untuk bahasa Salang, Desa Kampung Ai di kecamatan Simeulue Tengah untuk bahasa Devayan, dan Desa Lugu kecamatan Simeulue Timur juga untuk bahasa Devayan.

Kemudian antara Sigulai dan Devayan sebesar 67%.

4.1 Bahasa Devayan

Penelitian ini terfokus pada bahasa Devayan sebagai object penelitian utama dengan alasan bahwa sebagian besar pulau menggunakan bahasa Devayan. Namun perlu diperjelas bahwa yang dimaksud dengan bahasa Devayan pada penelitian ini adalah mencakup juga bahasa Simalur atau juga sebagian masyarakat menyebutnya bahasa Simulul atau Simeulue.Bahkan dalam keseharian sebagian penutur di Simeulue Timur menyebutnya sebagai bahasa Kampung.

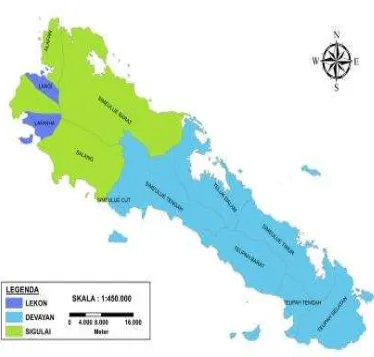

Seperti yang dapat diamati pada gambar 4.1 tentang peta bahasa di pulau Simeulue, sehingga penentuan cakupan wilayah penelitian meliputi kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Simeulue Tengah, Simeulue Cut, dan Teluk Dalam. Untuk 2 bahasa lainnya akan dilakukan pada penelitian selanjutnya.

Gambar 4.1 Peta Bahasa Di Pulau Simeulue

disimpulkan bahwa perbedaan secara fonologis dan leksikal tidak mencolok antara bahasa Devayan dan Simalur. Menurut Mahsun (2008:18) secara dialektologis perbedaan-perbedaan bahasa di dunia lebih banyak terdapat pada bidang fonologis dan leksikon dibandingkan pada bidang gramatik dan semantic. Pada tataran fonologi, variasi leksem memperlihatkan perbedaan kontras pada unsur-unsur linguistic dibandingkan pada tataran morfologi, sintaksis, dan semantik. Hanya saja pada tekanan pengucapan yang berbeda dan juga pada gaya berbahasa yang menunjukkan bahwa bahasa Devayan di Simeulue Tengah

menunjukkan adanya kelembutan dan kesantunan bahasa. Misal pada ungkapan, „ Oi ma oi” yang artinya mau kemana penutur dari daerah Simeulue Timur, akan di

ujarkan menjadi “ ……. Mak Nga” . Jadi perbedaannya adalah pada gaya bahasa

Simeulue Cut, Teluk Dalam.

No Simeulue Timur, Teupah Barat, Teupah Selatan,

5. Angkolan/Omban Angkolan Buang

6. Langkon/Sarewel/Peteng Sarewel Lempar

7. Rumpon Nepon Kangkung

leksikon kelompok penutur lainnya.

4.1.2 Sistem Fonologi Bahasa Devayan

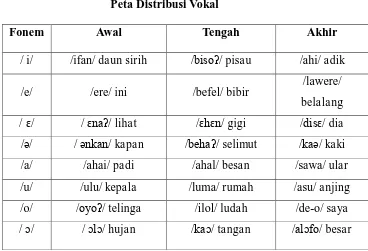

Bahasa Devayan menurut Faridan dkk (1981) mempunyai fonem-fonem yang terdiri dari :

a. 8 Vokal : i; e; ɛ; ə; a; u; o; ɔ

b. 19 Konsonan : /p/; /b/; /f/; /t/; /d/; /k/; /g/; /?/; /c/; /j/; /s/; /h/; /m/;

/n/; /ᶯ/; /l/; /r/; /w/; /y/ (menurut sumber tersebut tidak ada konsonan f, jadi peneliti tambahkan berdasarkan daftar Swadesh yang dikumpulkan)

c. 3 Vokal Rangkap (diftong): /au/;/ai/; / ɔi/.

Selanjutnya jika disusun peta Fonem vokal dari daftar vokal tersebut diperoleh daftar sebagai berikut:

Tabel 4.3 Peta Fonem Vokal

Depan Tengah Belakang

Tinggi I - u

Madya E ə o

Rendah ɛ a ɔ

Fonem Awal Tengah Akhir / i/ /ifan/ daun sirih /bisoʔ/ pisau /ahi/ adik

/e/ /ere/ ini /befel/ bibir /lawere/

belalang / ɛ/ / ɛnaʔ/ lihat /ɛhɛn/ gigi /disɛ/ dia

/ə/ / ənkan/ kapan /behaʔ/ selimut /kaə/ kaki

/a/ /ahai/ padi /ahal/ besan /sawa/ ular

/u/ /ulu/ kepala /luma/ rumah /asu/ anjing

/o/ /oyoʔ/ telinga /ilol/ ludah /de-o/ saya / ɔ/ / ɔlɔ/ hujan /kaɔ/ tangan /alɔfo/ besar

Selanjutnya adalah daftar konsonan yang disusun dalam tabel Peta fonem konsonan:

Tabel 4.5

Peta Fonem Konsonan Labio

Dental

Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal Hambatan tak

bersuara

p t c k

Hambatan bersuara

b d j g

Frikatif F s H

Nasal m n ᵑ

Lateral l

Trill r

Tabel 4.6

Peta Distribusi Konsonan

4.1.3 Morfologi Bahasa Devayan (Faridan: 1983)

morfologi di dalam Bahasa Devayan terbentuk dari morfem bebas dan terikat.Namun beberapa gejala seperti asimilasi, disimilasi, dan metatesis tidak dijumpai dalam bahasa Devayan.

4.1.3.1 Morfem Bebas

Morfem bebas dalam bahasa Devayan kebanyakan bersuku dua, namun ada juga beberapa yang bersuku satu, tiga, atau empat. Berikut contoh-contohnya:

/mot/ setan bersuku satu

/tek/ dari bersuku satu

/teen/ bukan bersuku dua

/dita/ kita bersuku dua

/afala/ merah bersuku tiga /malafek/ pergi bersuku tiga

/mansifalal/ kemarin bersuku empat /afisilan/ hamil bersuku empat

4.1.3.2Morfem Terikat

Morfem terikat dalam bahasa Devayan melekat pada morfem bebas sehingga terbentuk pembagian jenis pembentukan, yaitu:

a. Prefiks : ma-, ni-, mansi-, mamba, mangeba-b. Infiks : -um-

Jenis morfem terikat diatas masih dapat dibeda-bedakan lagi menurut fungsi pembentukannya.Ada yang berfungsi membentuk kata kerja, ada yang bertugas membentuk kata benda, dan ada pula yang dipakai untuk membentuk kata sifat.Selain yang dikemukakan di atas, dijumpai juga beberapa buah morfem terikat yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis morfem terikat, namun lebih tepat di kelompokkan ke dalam partikel, diantaranya morfem mong atau mang dan

iyah.

Selain jenis awalan dan akhiran yang dijelaskan di atas, dijumpai pula jenis awalan dan akhiran yang berasal dari kata ganti.Sebenarnya itu bukan bentuk awalan dan akhiran, melainkan kata ganti.

Contoh:

Kata ganti awalan akhiran

Deo saya u- -o

Dio kamu mu- -mo

Dise dia ni- -ne

Dita kita ta- - ta

Diama i kami mai- -mi

4.1.4 Sintaksis Bahasa Devayan (Faridan :1883)

S P O O S P

Disira mahawalli nai Nai ara hawalli

„Mereka mencari ikan’ „Ikan mereka cari’

S P O P O S

Dise manek bonnol Manek bonnol eise

„Dia memanjat kelapa’ „Memanjat Kelapa Dia’

S P O P S O

Deo mangan kaol Deo mangan kaol

„Saya makan pisang’ „Makan pisang saya’

S P K P S K

Plisi jago lentok atelufalal Bajago plisi lentok atelufalal „Polisi jaga sampai sore’ „Berjaga polisi sampei sore „

S P K K P S

Deo umenggek acolafi Ancolafi umenggek deo

„Mereka mencari ikan „Ikan mereka cari’

S P K K S P

Ita tumataeng ek ere Ek ere ita tumataeng

„Kita duduk disini’ „Disini kita duduk„

Frasa dalam bahasa Devayan terbagi dalam (1) Frasa benda, (2) Frasa kerja, (3) Frasa Sifat, (4) Frasa Bilangan, (5) Frasa Deapan, (6) Frasa Keterangan. Sementara Klausa hanya ada 3 jenis, yaitu : (1) Klausa Benda, (2) Klausa Sifat, dan (3) Klausa Keterangan.

4.2 Daftar Swadesh leksikal Bahasa Devayan, Sigulai, dan Leukon.

hari di pulau dengan melakukan wawancara terpisah dari 3 narasumber sesuai dengan bahasanya yaitu, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan diambil dari wawancara di lokasi Simeulue Timur, Bahasa Sigulai di Sibigo, dan Bahasa Leukon di Langi.

Tabel 4.7

Daftar kosa kata Devayan, Sigulai, dan Leukon.

NO SWADESH GLOSS DEVAYAN SIGULAI LEUKON

12 bird Burung manok-manok manu-manu manok-manok

13 bite Menggigit ma'la faungok mangungok

14 black Hitam Metem aite me’tam

15 blood Darah Dalah do dalah

16 blow Meniup Maiop manipu manup

18 breast Payudara totok anak dotok tok-tok

19 breath Bernafas maseng-aseng bernapas aleng-aleng 20 brother saudara laki ani silae imatua akhinasilahe

21 burn Membakar manotong manotong taaurap

22 child Anak Anak nono anak

24 clothing Pakaian Bahayan bakhayan e’nan

25 cloud Awan awan awan sawan

26 cold Dingin Narepeh oafu mare’pan

27 come Datang Besang lentok fasang

28 cook Memasak mangancaan manuge manungkal

29 count Menghitung mangetong mangetong mulotung

30 cut Memotong mangotoek mamauntong mafutung

31 dance Menari Manari menari bejoget

33 die Mati Matae mate matae

54 fight Berkelahi Betenju fabunu mosakbunuh

56 five Lima Limafo lima limafo

75 hear mendengar maenggel malongo Mangangal

76 heart hati Ate ede Mataniahal

77 heavy berat Aforat dbua Mafua

78 here disini Ekere fayakhae Maera

79 hit memukul mangentok mengentok Mufantok

engambil gabek dqu mangabak

92 know mengetahui mangilla mangila Mangenak

94 laugh tertawa Galak galak Galakmo

116 not tidak/bukan Teen iyak/tenga ba’en

117 old tua matu'a atua Matua

118 one satu Sao amba Sao

119 other yang lainnya singa bukane yolaenni Singalainne

120 person orang Ata nata Ata

128 river sungai Luan geloa Luan

129 road jalan Dalan dele Dalan

130 root akar Ollor lali Lali

131 rope tali Tali dali Tali

132 rotten busuk Aforok obou Fosok

133 rub menggosok manggosok manggosok Mangosok

134 salt garam Asila naiya Asila

135 sand pasir Balla nene Balla

136 say berkata mangahan mambestu Muahan

137 scratch menggaruk Mahaek makhalok Mahalok

138 sea laut Asen nahi Asen

144 shoot menembak manembak menembak Manembak

145 short pendek Afitek ota'a ma’tellu

146 sing menyanyi Belagu menyanyi Fulagu

147 sister saudara

perempuan

ahi sillafae nakhi iyalafe ahi sillafe

148 sit duduk mataeng dadauk Tauk

159 spit meludah mancilol mengei'lo Mangailol

163 stand berdiri Umidek umindo Umidek

164 star bintang Binton bintang Binter

165 stick tongkat Tungkek dangkok Tungkek

166 stone batu Batu batu Fatu

167 straight lurus Matolok laras Lurus

168 suck menghisap mangisok mengisak Mangisap

169 sun matahari mata balal mata ino Matanfalal

170 swell bengkak Afale aba'o Mafao

171 swim berenang malangoe lumatlangi Lumalange

172 tail ekor Iyok khi-khio Iyul

174 that itu Akedeo meneno Ngaede

183 throw melempar malangkor manggatok Malepar

pola penggunaan bahasa Devayan?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti melakukan investigasi dengan kuesioner kepada 220 responden yang tersebar di 7 kecamatan, dan juga wawancara mendalam dengan tiga orang nara sumber untuk mentriangulasi sumber data sehingga lebih dapat menjelaskan lebih akurat keadaan yang sebenarnya. Narasumber yang diwawancara adalah Drs. Syamsuir, Ketua Majelis Adat Simeulue; Drs. Azhari Agur, anggota DPRD Kabupaten Simeulue komisi pendidikan, yang juga pemerhati dan ahli bahasa; dan Drs. Chairil Anwar, M. Pd, Kepala SMAN 2 Sinabang, dan Drs. Arsin Rustam , mantan Kadis Pariwisata Simeulue.

Bab ini akan menginvestigasi (1) Suku-suku yang berada pada wilayah tutur bahasa Devayan, (2) Bahasa Ibu dan pemerolehannyanya, dan (3) Penggunaan Bahasa Devayan Lintas gender, generasi, dan lokasi.

5.1 Suku-suku Yang Eksis pada Wilayah Tutur Bahasa Devayan.

dikelompokkan sebagai satu suku, yaitu suku Simeulue.Sementara suku yang lainnya dikelompokkan sebagai suku-suku pendatang.

Selanjutnya pada pertanyaan, “ suku-suku pendatang apa sajakah yang ada di

lingkungan anda?“ , 100% responden dapat menjawab dengan cukup baik. Rata-rata

suku-suku pendatang yang terdata dari keseluruhan responden adalah, suku Aceh (29,5%) terdapat di semua kecamatan, Padang (26,9%), sama seperti suku Aceh bahwa terdapat di semua kecamatan wilayah tutur bahasa Devayan , Batak (16,4%) , terdapat di 4 kecamatan yaitu Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat dan Teupah Tengah; Melayu (19,66% ) ada di 6 kecamatan, Nias (3,3% ) hanya di Simeulue Timur menurut data dari responden, Jawa (17,9%) tersebar di semua kecamatan , dan China (6,1%) hanya di kecamatan Simeulue Timur.Penjaringan data dilakukan terpisah menurut kecamatan, dan prosentase terbesar kuantitas suku pendatang adalah di kecamatan Simeulue Timur.Berikut gambaran visual suku-suku pendatang yang ada di wilayah mereka, versi responden menurut data per kecamatan.Pada garis y, melambangkan jumlah responden yang menyebut suku-suku yang ada di wilayah tutur mereka.

kehidupan masyarakat di kecamatan Simeulue Timur, khususnya ibukota kecamatan, yaitu Sinabang, banyak dijumpai kelompok etnis tersebut yang sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Sinabang adalah tempat yang paling heterogen dibandingkan wilayah lain di pulau, bahkan bahasa yang berkembang di Sinabang adalah lebih dominan dipengaruhi oleh bahasa pendatang yang berdagang di daerah tersebut. Kebanyakan pendatang adalah dari daratan Aceh yang berseberangan langsung dengan pulau Simeulue, yaitu Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Selatan.Dan dari sejarah kabupaten Simeulue diketahui bahwa sebelum berdiri sebagai kabupaten sendiri, kabupaten ini dahulunya adalah bagian dari kabupaten Aceh Barat. Kecamatan Simeulue Timur, terletak di pantai utara di bagian timur di pulau, dengan Sinabang ibukotanya. Kecamatan ini terletak di sebuah teluk yang menghadap daratan Aceh, seperti dapat dilihat pada gambar 5.1.

Pendatang Aceh nampak mendominasi dengan prosentase 93,4 % atau 85 responden dihitung dari pendapat 91 responden mengaku didaerahnya ada suku Aceh, selanjutnya suku Padang dengan 91,2% (83 responden), disusul Melayu 42,8% (39 responden)), Jawa 34,1% (31 responden) , Batak 24,2% (22 responden), dan Nias 3,3% (3 responden). Jadi tidak mengherankan jika banyak penduduk kecamatan ini berkoloni menurut kelompok etnis nusantaranya sehingga mereka mempunyai wilayah tutur bahasa yang mereka bawa masing-masing.Pendatang Aceh yang banyak mendominasi wilayah kecamatan ini, sebagian besar bukan berbahasa Aceh, karena mereka banyak yang berasal dari Aceh Barat dan Aceh Selatan yang memang berbahasa ibu bahasa Jamee. Bahasa Jamee di kota Sibanang dudah mengalami pidginisasi sehingga menjadi bahasa pengantar sehari-hari dui wilayah ini. Bahasa Jamee adalah bahasa Minang yang dituturkan di provinsi Aceh bagian selatan yaitu di kecamatan Kluet Selatan, Kluet Utara, Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Tapak Tuan hingga Aceh Barat Daya. Sama halnya di Munang Kabau, setiap daerah mempunyai beberapa perbedaan dialek, irama, dan cara pengucapannya. Bahasa

Jamee dalam bahasa Aceh berarti “bahasa tamu” atau “bahasa pendatang”, jadi yang

kode antara bahasa Devayan dan bahasa Jamu, yang kecenderungannya banyak

yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten yaitu sekitar 46 km, namun dalam kenyataannya baru saja sekitar tahun 2001, dibangun jalan menuju ibukota kecamatan tersebut setelah dibukanya sebuah proyek kelapa Sawit. Dahulu hanya ada satu akses yaitu dari Suak Bulu ke Anak O dengan kondisi yang tak beraspal dan tidak terawat sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, sehingga untuk menjangkau daerah ini diperlukan waktu yang lama.Sehingga tidak mengherankan bahwa jumlah pendatang yang ada prosentasenya tidak banyak.Anatar kabupaten Simeulue Timur dan Teupah Selatan dibatasi oleh pegunungan yang membentang sehingga ketika dibangun jalan lingkar pulau, tidak bisa terhubung langsung dengan ibukota kabupaten tetapi harus memutar melalui Teupah Selatan, dari daerah Lasikin.Kecamatan ini terletak di ujung pulau yang terkesan agak terisolir karena akses ke lain pulau hanya ada satu yang memadai melalui Lasikin. Namun beberapa lahan di kecamatan ini mulai dibeli/disewa orang asing dijadikan lokasi tertutup untuk olah raga surfing bagi para pelancong luar negeri.

Dari 31 responden diperoleh data mengenai suku-suku pendatang yang eksis di kecamatan Teupah Selatan adalah Aceh 22,1% atau hanya 7 responden dari 31 responden keseluruhan menyatakan terdapat suku Aceh, Padang 16.12% (5 responden), Melayu 16.2% (5 responden) dan Jawa 9.6 % (3 responden).

Grafik 5.1 b

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Teupah Selatan

Selanjutnya pada grafik 5.1 c adalah deskripsi suku-suku pendatang di kecamatan Teupah Barat.Teupah Barat terdapat di sepanjang pantai bagian Selatan pulau yang menghadap ke Samudera India.Kecamatan ini adalah pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur.Daerah ini berbatasan dengan Simeulue Timur dan membentang terus sampai berbatasan dengan Teupah Tengah dan Teupah Selatan.Kecamatan ini berjarak sekitar 35 km dari Sinabang, dan akses menuju ibukota kabupaten lumayan bagus dengan aspal yang lumayan mulus dan

22.1 16.12

16.12 9.6

0 5 10 15 20 25

Aceh Padang Jawa Melayu

pemandangan pantai laut Selatan yang indah. Berikut pada gambar 5.3 dapat dilihat lokasi tepatnya:

Gambar 5.3 Peta Kecamatan Teupah Barat

Menurut responden yang berjumlah 26 orang, penelti mendapat informasi suku-suku yang eksis di kecamatan ini adalah Aceh 46,2% atau 12 orang responden yang mengaku ada suku Aceh di lingkungan mereka,Minang15.26% (4 orang) , Jawa26,9% (7 orang), dan Melayu 7,7% (2 orang), Batak 11.53% (3 orang).

Grafik 5.1 c

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Teupah Barat

46.2 15.26

31.8 7.7

11.53

0 10 20 30 40 50

Aceh Jawa Batak

Pada grafik 5.1 d adalah persepsi responden terhadap suku-suku yang terdapat di kecamatan Teupah Tengah.Daerah ini termasuk daerah yang cukup terbuka, karena daerah ini dilalui jalur lingkar pulau dari Sinabang yang menyusur pantai Selatan pulau.Di kecamatan ini juga terdapat lapangan udara yaitu di desa Lasikin.Di sekitar Lapangan udara banyak pendatang yang berkoloni menurut asalnya.

Gambar 5.4 Peta Kecamatan Teupah Tengah

Grafik5.1 d

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Teupah Tengah

Pada grafik 5.1 e adalah grafik mengenai suku-suku yang ada di kecamatan Simeulue Tengah.Kecamatan ini adalah kecamatan yang cukup besar setelah Simeulue Timur.Di kecamatan ini terdapat pelabuhan lama yang juga dipakai pada jaman penjajahan dan juga sebagai tempat pertama berlabuhnya pendatang awal ke pulau ini.

Gambar 5.5

Peta Kecamatan SimeulueTengah

76.19 38

19.26 9.5 9

0 20 40 60 80

Aceh Jawa Melayu

Dari observasi di ibukota kecamatan ini yaitu Kampung Ai, banyak pendatang yang ada di kecamatan ini, menurut pendapat dari 22 responden yaitu Aceh 19%, Minang 63,6% (14 responden)%, Cina 0.9% (2 responden), Jawa 31.8%(7 responden), Batak 22.72% (5 responden) , Melayu 9% (4 responden) .

Grafik 5.1 e

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Simeulue Tengah

Kecamatan Simeulue Cut adalah kecamatan yang berbatas dengan kecamatan Salang yang berbahasa tutur Leukon dan Sibigo, sehingga daerah ini banyak penduduk yang bercampur antara penutur Devayan dan Leukon atau Sibigo.Simeulue Cut adalah kecamatan terkecil sehingga sampel yang kita ambil juga hanya 11 dari 224 responden keseluruhan.

50

63.6 14.3

31.8 22.72 9

0 20 40 60 80

Aceh Minang Cina Jawa Batak Melayu

Gambar 5.6 Peta Kecamatan SimeulueCut

Suku-suku yang terdapat di kecamatan ini menurut persepsi responden yang berjumlah 11responden adalah Aceh 54.5% (6 responden) , Padang 18.18% (2 responden), Jawa 27.27% (3 responden). dan Melayu 27,3% (3 responden).

Grafik 5.1 f

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Simeulue Cut

Grafik 5.1 g adalah deskripsi suku-suku di Teluk Dalam. Kecamatan ini berbatasan dengan Simeulue Barat dab Simeulue Tengah, sehingga masyarakat tutur banyak berbaur antara bahasa Devayan dan bahasa Sigulai. Pada gambar 5.7 dapat

54.5 18.18

27.27 27.27

0 10 20 30 40 50 60

Aceh Padang Jawa Melayu

dilihat letak kecamatan Teluk Dalam yang memanjang di pantai bagian utara pulau menghadap ke daratan Aceh.

Gambar 5.7 Peta Kecamatan Teluk Dalam

Adapaun suku-suku yang eksis menurut persepsi responden yang berjummlah 19 orang adalah sebagai berikut. Suku aceh 44.78% (8 responden), suku Padang 11,1% (2 responden) , dan suku Jawa 16.66% (3 responden) , Batak 27.27% (5 responden).

Grafik 5.1 g

Prosentase Persepsi Responden Terhadap Keberadaan Suku-suku di Teluk Dalam

44.44 11.11

16.16

27.27

0 10 20 30 40 50

Aceh Padang Jawa Batak

5.2 Bahasa Ibu dan Pemerolehannya Pada Masyarakat Tutur Bahasa Devayan Verbal Repertoire pada 7 kecamatan yang diteliti, menunjukkan karakteristik masyarakat bahasa yang hampir seragam kecuali kecamatan Simeulue Timur. Dari kuesioner yang dibagikan setidaknya ada 6 bahasa yang dipakai oleh komunitas, baik kelompok besar maupun kecil, yaitu Bahasa Devayan, Bahasa Jamee/Jamu, Bahasa Indonesia, Bahasa Aceh, Bahasa Melayu, dan Bahasa Jawa. Namun dari kuesioner belum dapat disimpulkan secara tepat berapa persen komposisi penutur dari masing-masing bahasa yang ada masyarakata tutur ini.

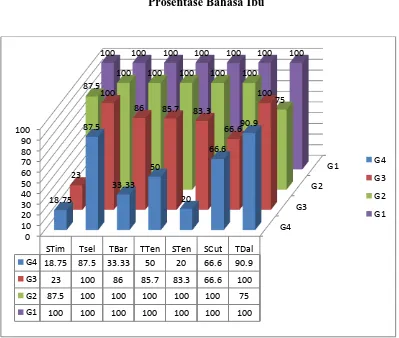

5.2.1 Prosentase Bahasa Devayan Sebagai Bahasa Ibu

tidak ada yang mencapai mencapai 100% mengaku berbahasa ibu Devayan. Teluk Dalam 90.9% atau 10 responden dari 11. Sementara G4 di Simeulue Timur hanya 18.75 % dari responden yang berbahasa ibu Devayan, kemudian 87,5% untuk Teupah Selatan, 33,33% untuk Teupah Barat, 50% persen utnuk Teupah Tengah, 20% untuk Simeulue Tengah, 66,6% untuk Simeulue Cut, G1 dan G2 menyatakan 100% penutur bahasa Devayan sejak mengenal bahasa, dan untuk G3 dan G4 66,6%.

Grafik 5.2

STim Tsel TBar TTen STen SCut TDal G4 18.75 87.5 33.33 50 20 66.6 90.9 100 100 100 100 100 100 100

5.2.2 Usia pemerolehan Bahasa Devayan

Pemerolehan bahasa Devayan oleh responden diperoleh data dari kuesioner untuk anak dan remaja serta kuesioner untuk Dewasa, pada pertanyaan B4, “sejak

kapan anda menguasai bahasa Devayan ?”. Jawaban menunjukkan 100% responden

dewasa (G1 dan G2) yang berjumlah 41 0rang (G1) , dengan rentang usia antara > 50 tahun ke atas, memilih option sejak pandai berbicara, sedangkan G2(21 – 50 tahun) yang berjumlah 62 orang, 60 orang atau 97% memilih pilihan sejak pandai berbicara.

8 % lainnya memilih sejak usia sekolah SD. Untuk anak remaja (G3) yang berjumlah 68 orang, 31 atau 49 % mengenal bahasa Devayan sejak pandai berbicara , 8 orang atau 12% sejak usia SD dan dan 2% sejak usia SMP, dan 12 orang atau 18%. Untuk responden anak-anak (G4) yang berjumlah 49 orang hanya 12 orang atau 24% yang mengaku mengenal bahasa Devayan sejak pandai berbicara,8 orang atau 16% mengaku mengenal ketika kelas 4/5/6 SD dan 29 orang lainnya atau 59% mengaku tidak bisa berbahasa Devayan.

Tabel 5.1 Pemerolehan Bahasa Devayan

No Generasi (N)

Pemerolehan Bahasa Devayan

Sejak Mengenal Bahasa Sejak SD Sejak SMP Tidak Bisa

1. G1 (41) 41 (100%)

2. G2 (62) 60 (97%) 2 (3%)

3. G3 (68) 41 (60%) 13 (19%) 2 (3%) 12 (18%)

5.3 Penggunaan Bahasa Devayan Lintas Gender, Generasi, dan Lokasi

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pola penggunaan bahasa Devayan pada masyarakat tuturnya, eksistensi bahasa ini pada beberapa domain pokok dalam penggunaannya pada beberapa karakteristik sosial responden, seperti gender, generasi, dan lokasi. Seperti sudah dipaparkan sebelumnya bahwa bahasa Devayan dituturkan pada 7 wilayah kecamatan, jadi gambaran penggunaan bahasa juga akan ditampilkan sesuai dengan wilayah tuturnya. Pembagian wilayah pengamatan menurut pembagian administratif kecamatan di dasarkan prediksi bahwa rentang kilometer jarak antara kecamatan dapat mewakili gambaran sebaran intensitas penggunaan bahasa.

Ada 2 jenis kuesioner yang di bagikan kepada responden yaitu: (1) Kuesioner (KPBS) dirancang untuk mendapatkan data mengenai pola penggunaan bahasa dan sikap bahasa, dan kuesioner jenis ini juga dibedakan butir pertanyaan untuk kelompok G1 sama dengan G2 dan G3 sama dengan G4.Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui pola penggunaan bahasa yang akan dipaparkan pada bab ini, dan juga lebih lanjut di hitung angka indeks penggunaan bahasa untuk mengukur vitalitas bahasa yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu bab VI. (2) Kuesioner (KKB) untuk mengetes Kemampuan Bahasa Penutur Bahasa Devayan. Kuesioner ini untuk mengetes kemampuan reseptif dan produktif , namun mengingat bahasa Devayan hanya berfungsi sebagai bahasa lisan, tes ini mengukur kemampuan dalam lingkup performance bukancompetence. Namun untuk pembahasan sikap bahasa dan kemampuan bahasa dipaparkan pada bab VI serata pembahasan mengenai level vitalitas bahasa akan dipaparkan pada bab VII.

5.3.1 Penggunaan Bahasa berdasarkan Lokasi.

Pola penggunaan bahasa jika dihubungkan dengan lokasi akan memberikan gambaran bahwa pola penggunaan disetiap lokasi mempunyai pola yang tidak seragam. Adapun lokasi dibagi menurut kecamatan dengan asumsi setiap kecamatan mempunyai jarak yang cukup signifikan untuk menggambarkan perbedaan pola penggunaan bahasa dengan jarak wilayah tutur terhadap ibukota kabupaten. Wilayah yang diamati adalah, kecamatan Simeulue Timur yang berjarak 0 km karena dianggap sebagai pusat ibukota, Teupah Selatan 46 km, Teupah Barat 24 km, Teupah Tengah 11 km, Simeulue Tengah 64 km, Simeulue Cut 68 km, dan Teluk Dalam 57 km.

Penjelasan pola penggunaan bahasa menurut lokasi akan dijelaskan pada tiap ranah yang diamati, yaitu 7 ranah utama, yaitu (1) Ranah Kekeluargaan, (2) Ranah Ketetanggaan, (3) Ranah Pendidikan, (4) Ranah Pemerintahan/Perkantoran, (5) Ranah Keagamaan, (6) Ranah Transaksi, (7) Ranah Adat. Serta ditambah 2 ranah yaitu (8) Ranah Media Sosial dan (9) Ranah Perasaan.

Tabel 5.2

Komposisi Responden Menurut Lokasi

5.3.1.1 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Kekeluargaan Menurut Lokasi Deskripsi pada ranah kekeluargaan adalah sangat penting, karena keluarga merupakan unit terakhir sebagai indikator kebertahanan sebuah bahasa. Pengamatan pola penggunaan bahasa meurut lokasi dalam bentuk prosentase untuk tiap lokasi disesuaikan dengan jumlah responden tiap lokasi. Interlokutor yang dilibatkan dalam butir pertanyaan kuesioner adalah, kakek, nenek, ayah, ibu, suami/istri, anak, abang/adik, Pak Wa/Miwa, dan sepupu.

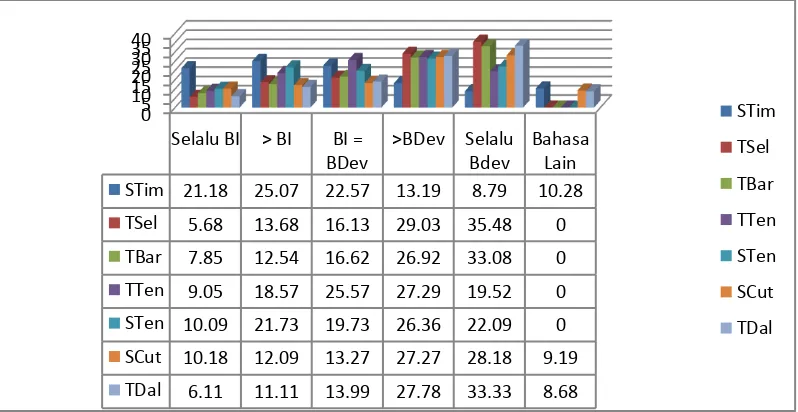

Untuk Simeulue Timur jumlah responden 91 orang, 21.18 % selalu berbahasa Indonesia dan 25.07% lebih banyak berbahasa Indonesia, dan 22,57% sama banyak antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Devayan. Hal ini memunjukkan adanya pergeseran bahasa Selebihnya menggunakan bahasa Devayan lebih dominan dan selalu berbahasa Devayan. Pengambilan sampel untuk Simeulue Timur di Sinabang dan Lanteng mewakili kota dan desa. Dari Grafik 5.3 dapat dilihat bahwa

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

ST 91 41.4 41.4 41.4

TS 31 14.1 14.1 55.5

TB 26 11.8 11.8 67.3

TT 21 9.5 9.5 76.8

ST 22 10.0 10.0 86.8

TD 18 8.2 8.2 95.0

SC 11 5.0 5.0 100.0

penggunaan bahasa Devayan lebih didominasi pada kabupaten Teupah Selatan, Teupah Barat dan Teluk Dalam. Selain Simeulue Timur, ke 6 kabupaten lainnya mempunyai tingkatan penggunaan yang relatif sama pada kriteria lebih banyak menggunakan bahasa Devayan. Pada option Bahasa Lainnya, nampak ada 3 kabupaten yang mempunyai keluarga yang sudah mengalami pergeseran bahasa yaitu Simeulue Timur dengan prosentase 10.28% atau 9 orang yang menurut pengakuannya menggunakan bahasa Jamu, dan dalam wawancara denga 3 dari mereka dikarenakan salah satu orang tua mereka berbahasa ibu Jamu. Bagitu juga dengan di kecamatan Teluk Dalam dan Simeulue Cut masing-masing 8.68% dan 9.19% menggunakan bahasa Sigulai karena salah seorang orang tua mereka menggunakan bahasa Sigulai.

Grafik 5.3

Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Keluarga berdasarkan Lokasi

0 STim 21.18 25.07 22.57 13.19 8.79 10.28 TSel 5.68 13.68 16.13 29.03 35.48 0 TBar 7.85 12.54 16.62 26.92 33.08 0 TTen 9.05 18.57 25.57 27.29 19.52 0 STen 10.09 21.73 19.73 26.36 22.09 0 SCut 10.18 12.09 13.27 27.27 28.18 9.19 TDal 6.11 11.11 13.99 27.78 33.33 8.68

5.3.1.2 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Ketetenggaan Menurut Lokasi

Interlokutor yang dikaitkan dalam komunikasi ranah ketetanggaan adalah teman sebaya/tetangga sesuku, teman sebaya/tetangga tak sesuku, Geuchik, dan tokoh adat. Untuk event yang dipilih adalah kegiatan rapat RT/RW,Gotong Royong, dan Pengumuman di Masjid.

Pola penggunaan bahasa pada ranah ketetanggaan menunjukkan bahwa pola pilihan bahasa masih relatif sama dengan pola penggunaan bahasa pada ranah keluarga, kecuali pada kecamatan Simeulue Timur. Terjadi tumpang tindih prosentase dikarenakan beberapa responden memilih lebih dari 2 bahasa, pada pilihan selalu berbahasa Indonesia, Lebih banyak baha sa Indonesia bersamaan denganbahasa lain. Prosentase bahasa lain yang digunakan dalam ranah ketetanggaan di Simeulue Timur banyak didominasi oleh Bahasa Jamu.

Grafik 5.4

Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Ketetanggaan berdasarkan Lokasi

5.3.1.3 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Kependidikan Menurut Lokasi Pada ranah kependidikan interlokutor yang dilibatkan, guru sesuku, guru tak sesuku, kepala sekolah, penjaga sekolah, untuk semua responden G1, G2, G3 dan G4. Khusus untuk G3 dan G4 ditambhakan 2 interlokutor yaitu teman sesuku, dan teman tak sesuku. Dan untuk event adalah bahasa pengantar di kelas, dan bahasa di luar kelas tapi masih dalam lingkungan sekolah.

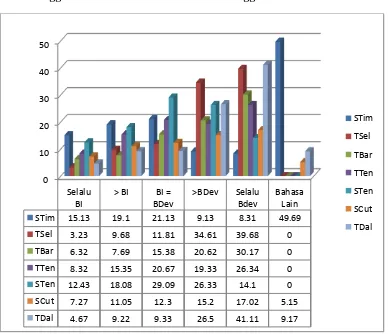

0 STim 15.13 19.1 21.13 9.13 8.31 49.69 TSel 3.23 9.68 11.81 34.61 39.68 0 TBar 6.32 7.69 15.38 20.62 30.17 0 TTen 8.32 15.35 20.67 19.33 26.34 0 STen 12.43 18.08 29.09 26.33 14.1 0 SCut 7.27 11.05 12.3 15.2 17.02 5.15 TDal 4.67 9.22 9.33 26.5 41.11 9.17

Dari grafik terlihat bahwa pada ranah ini kecenderungan penggunaan bahasa adalah penggunaan bahasa Indonesia mendominasi dalam percakapan setiap event dan juga percakapan dengan setiap interlokutor.Pada pilihan bahasa lain di kecamatan Simeulue Timur beberapa responden masih ada yang memilih 2 bahsa, sehingga untuk pilihan bahasa lain mencapai 7.69% atau ada 10 orang yang tetap menggunakan bahasa Jamu dilingkungan sekolah namun pada event di luar kelas.

Grafik 5.4

Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Pendidikan berdasarkan Lokasi

0

TBar 42.85 33.46 12.04 7.65 3.8 0

TTen 44.76 31.43 14.29 9.52 0 0

STen 45.46 31.82 22.73 4.59 0 0

SCut 35.4 32.4 17.6 13.61 0 0

TDal 33.33 27.78 11.12 5.56 5.56 0

5.3.1.4 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Pemerintahan Menurut Lokasi

Pola penggunaan bahasa pada ranah pemerintahan melibatkan interlokutor kolega sesuku, kolega tak sesuku, atasan sesuku, atasan tak sesuku, petugas kebersihan/satpam untuk responden yang bekerja di kantor. Event yang di libatkan, pengurusan KTP/SIM, kantor pos, rapat, dan puskesmas.

Prosentase bisa dilihat didalam tabel pada Grafik 5.5 . percakapan di perkantoran , termasuk rapat selalu menggunakan bahasa Indonesia. Pengalaman peneliti mengunjungi kantor bupati, ketika sedang melewati ruang-ruang hampir semua yang sedang berbicara terdengar menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek yang cukup fasih tidak mencirikan etnis tertentu. Begitu juga ketika meminta izin penelitian di kantor kecamatan hampir semua orang yang ada berbicara dengan bahasa Indonesia.

Grafik 5.5

Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Pemerintahan berdasarkan Lokasi

5.3.1.5 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Keagamaan Menurut Lokasi Penggunaan bahasa pada ranah keagamaan menurut lokasi melibatkan interlokutor teman mengaji sesuku, teman mengaji tak sesuku, guru mengaji,peng khotbah Jumat. Event yang terlibat adalah shalat jamaah dan peringatan keagamaan.

0

STim 68.11 30.77 18.1 10.1 0 16.48

TSel 32.58 27.74 16.45 13.23 10.2 0

TBar 36.15 31.54 22.31 20.3 2.3 0

TTen 52.38 19.05 19.05 9.02 6.4 0

STen 54.55 22.72 9.03 9.03 0 0

SCut 36.36 18.18 27.27 9.09 0 0

TDal 22.22 27.78 27.78 22.2 5.56 0

Dari data yang dijaring nampak pada grafik5.6 ada 4 kecamatan menunjukkan kuantitas relatif tinggi pada option BI=BDev yaitu Teupah Selatan, Teupah Tengah, Teupah Barat dan Teluk Dalam. Dari penelusuran kuesioner jawaban banyak di dapat bahwa khotbah jumat di masjid banyak menggunakan bahasa Indonesia, sementara ceramah pengajian BI-BDev.

Grafik 5.6

Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Keagamaan berdasarkan Lokasi

0 STim 59.12 29.79 8.12 8.79 2.2 4.4 TSel 12.8 16.12 32.8 25.8 31.08 0

TBar 3.85 30.77 57.69 7.69 2.3 0

TTen 23.81 16.67 50.67 9.52 6.07 0 STen 44.5 20.91 9.03 9.03 16.41 0 SCut 15.05 22.2 23.12 9.09 4.55 0 TDal 11.11 27.22 61.11 5.56 5.56 0

5.3.1.6 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Transaksi Menurut Lokasi

Ranah transaksi menurut lokasi dengan indikator place pada warung kopi, pasar ikan, pasar tradisional, supermarket, bengkel, dan toko. Hasil penjaringan data dipaparkan pada grafik 5.7.

5.7Grafik Penggunaan Bahasa Pada Ranah Transaksi berdasarkan Lokasi

0 STim 44.23 22.18 22.18 11.09 11.09 32.18 TSel 3.22 16.13 22.58 32.26 25.81 0 TBar 7.96 15.38 22.16 34.17 14.4 0 TTen 13.81 21.38 36.9 18.29 14.03 0 STen 18.18 36.36 22.72 18.18 18.18 0 SCut 18.18 18.18 36.36 36.36 9.09 0 TDal 11.11 22.22 22.22 36.67 22.22 11.11

Grafik di atas memperlihatkan bahwa persebaran pilihan bahasapada kecamatan Simeulue Timur dan Simeulue Tengah menunjukkan pemakaian bahasa Indonesia lebih tinggi pada ranah transakasi dibanding penggunaan bahasa Devayan. Sementara penggunaan bahasa Devayan banyak di dominasi di 5 kecamatan lainnya.Untuk kecamatan Simeulue Timur pada ranah ini juga ada alternatif penggunaan Bahasa Jamu.Dari data responden sebagai kroscheck ditemukan bahwa penggunaan bahasa Jamu hanya ada pada responden yang berdomisili di daerah sekitar Sinabang. Berikut petikan komunikasi yang didengar di sebuar toko yang melakukan campur kode antara lokutor remaja dan interlokutorpemilik toko pendatang dari Aceh Barat namun sudah lama berdomisili di Sinabang dan menggunakan bahasa Jamu untuk berkomunikasi. Sementara untuk responden kecamatan Simeulue Timur juga di ambil di desa Lanteng, pilihan bahasanya cenderung kepadaoption sama banyak antara bahasa Indonesia dan Bahasa Devayanserta lebih banyak bahasa Devayan dan selalu bahasa Devayan. Desa Lanteng masih termasuk pada kecamatan Simeulue Timur namun berkategori daerah pedesaan dan berbatasan dengan kecamatan Teluk Dalam.

Percakapan 1:

Pembeli : Ada Batre?

Penjual : Ado, ukuran barapo?

Pembeli :Yang ketek untuk Jam dinding.

Penjual : Ado iko ha.

Percakapan 2:

Pembeli : Araya singa mufele?

Penjual : Alek sabun

Pembeli : Araya sabun ne?

Penjual : Sabun rumek

Percakapan 3:

Pembeli : Atedai Mufeli?

Penjual : Mae a o mamele boraek

Pembeli : Golofe alek?

Penjual : Saarek

Pada percakapan ke-1 yang berlokasi di salah satu toko di Sinabang, percakapan mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Jamu. Jika berbicara dengan para pendatang, hampir seluruh penutur di semua wilayah akan segera alih kode kepada bahasa Indonesai, namun khusus di kota Sabang, bahasa Jamu sudah menjadi bahasa lingua franca dan nampak lebih prestise karena banyak dipakai para pegawai dan remaja-remaja di pusat kabupaten.

di Teluk Dalam yang mencampurkan bahasa Devayan dengan Bahasa Sigulai.Penjual berasal dari Simeulue Barat yang berbahasa Sigulai.Dari percakapan itu sangat menarik untuk diamati karena keduanya mempertahankan bahasa masing- masing dalam berkomunikasi.Atedai mufeliadalah penggalan kalimat dari bahasa Sigulai, yang artinya “apa mau beli?” Kemudian jawabannya adalah Mae a o mamele boraek“mau beli beras. Kalimat itu adalah murni bahasa Devayan.Kemudian Golofe alek?yang artinya “berapa bambu” adalah bahasa Sigulai, dan Saarek adalah bahasa

Devayan. Dalam percakapan ini alek mempunyai arti sama dengan saarek yaitu bambu (ukuran untuk beras). Sementara alek dalam bahasa Devayan artinya dengan.

5.3.1.7 Pola Penggunaan Bahasa Pada Ranah Adat Menurut Lokasi