VOLUME I

Prosiding

KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia

Padang 18

–

19 MEI 2016

GERAKAN SOSIAL

DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor:

Jendrius (Universitas Andalas)

Emy Susanti (Universitas Airlangga)

Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)

Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret)

Herlan (Universitas Tanjung Pura)

Azwar (Universitas Andalas)

e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03

978-602-99467-1-0 (jil. 1)

Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Diterbitkan Oleh:

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat

limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional

Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema Gerakan

Sosial dan Kebangkitan Bangsa

dan berlangsung dari tgl 18

–

19 Mei 2016 ini,

melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan

prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi

tersebut.

Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni

(BAB I

–

BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan

perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani,

gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri

dari 10 BAB (BAB VIII

–

BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih

beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda,

keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga

diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari

pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan

dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta

semua pihak yang telah ikut bertungkuslumus dalam membantu pelaksaan

Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak

mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya.

Padang, 18 Mei 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

VOLUME I

I. GERAKAN PEREMPUAN

1. Wahidah Rumondang Bulan

1

Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?

2. Kustini

31

Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim

Di Indonesia

3. Yunindyawati

39

Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi

Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga

4. Ida Ruwaida

58

Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan

5. Novita Saseria

71

Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat

6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari

99

Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk

Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara

7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika

113

Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan

8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono

126

Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa

9. Syafruddin

137

Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan

Di Suku Sasak Lombok

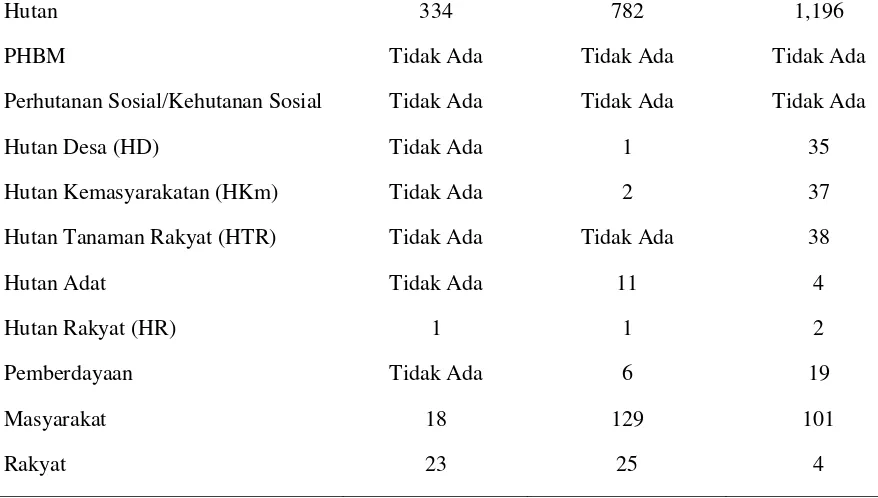

10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, JarotSantoso, Tri Sugiarto, Joko

Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati

………

152

Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang

Di Tengan Monetisasi Perdesaan.

11. Rizki Takriyanti

167

Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan

12. Shirley Goni

195

Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan

di Provinsi Sulawesi Utara

13. Selinaswati

202

Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak

Ranperda Diskriminatif: StudiKasus Gerakan FKWIS

Sumatera Barat tahun 2001

14.

Indraddin

……….………...………… …..

215

Kemiskinan

15.

Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati

………

231

Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten

Pandeglang, Provinsi Banten

II. GERAKAN AGRARIA

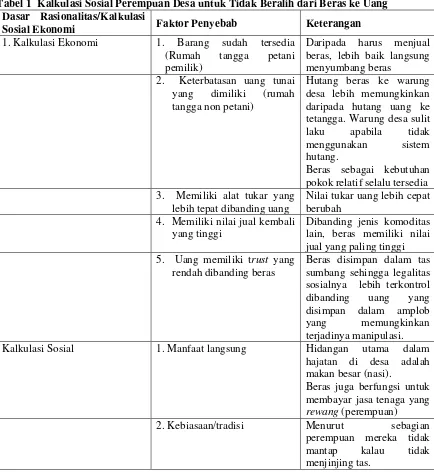

1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek 254

Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi:

Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII

di Ogan Ilir

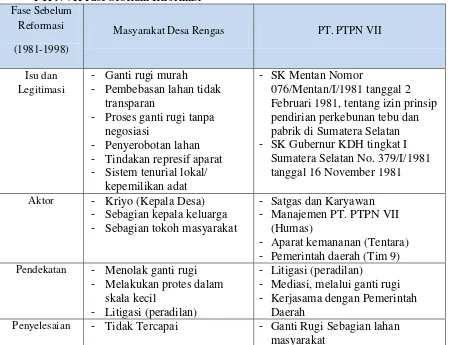

2. Ferdinal Asnim

266

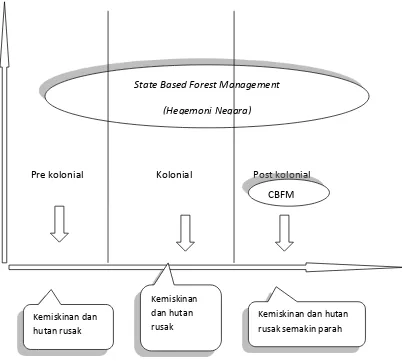

Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik

3. Herlan

280

Kerawanan Konflik Sosial Pembanginan Perkebunan Kelapa Sawit

di Kalimantan Barat

4. Siti Aminah

292

Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat

5. Amruddin

303

Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis

6. Sityi Maesarotul Qori’ah

313

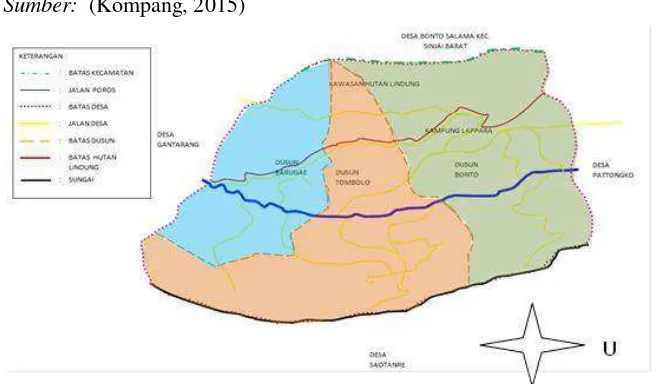

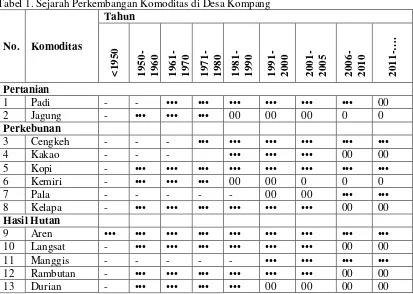

Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus

di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

7. Iskandar Dzulkarnain

329

Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura:

Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol

8.Caritas Woro Murdiati Runggandini

336

Renegosisasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma

dalam Pengelolaan Hutan.

9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor

...

356

Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi

Perlawanan Orang Akit di Riau

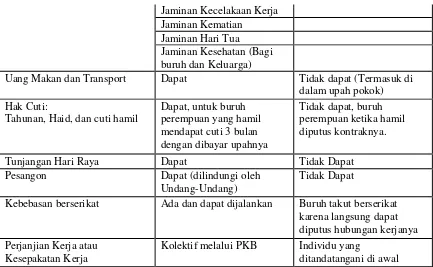

III. GERAKAN BURUH

1. Rio Tutri

...

372

Jerat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam

Melihat Gerakan Buruh

2. Anggreni Primawati

...

388

Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia

Di Malaysia

3. Sigit Rochadi

...

400

Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi

dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

4. Yoyok Hendarso

...

418

Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak,

Malaysia

Melawan Tembok Besi Tuan tanah: Sebuah Realitas Ketidakberdayaan

Buruh Tani Melawan Hegemoni Alat Panen di Sulawesi Selatan

6.

Ikhsan Muharma Putra

461

Gerakan Kelompok Miskin dan Marginal pada Konteks Pengurangan

Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

7.

Indhar Wahyu Wira Harjo, Yogi Eka Chalid Farobi

477

Konstelasi Media Massa Lokal dalam Gerakan Penolakan

Pembangunan Hotel Rayja

IV. GERAKAN LINGKUNGAN

1. Damsar, Indrayani

...

490

Pasar Loak: Gerakan Lingkungan Global

2. Victoria Sundari Handoko

... .

500

Komodifikai Desa Wisata: Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan

Desa Wisata di Bejiharjo, Gunung Kidul

3. Siti Zunariyah, Akhmad Ramdon

...

512

Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang

Berwawasan Lingkungan

4. Rachmad K. Dwi Susilo

...

528

Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Identitas Kolektif dalam Gerakan

Sosial untuk Konservasi Sumber Air

5. Irsadi Aristora

...

538

Melawan Asap Sebagai Hak Dasar Manusia

6. Tri Agus Susanto, Vieronica Varbi Sunundiati, Diana Dewi Sartika

.

555

Gerakan Masyarakat Pasang Surut Melestarikan Sungai: Analisis

Struktur, Kesempatan Politik, mobilisasi dan Perubahan Sosial

7. Bintarsih Sekarningrum, Yusar

...

568

Perilaku Komunitas dalam Gerakan Pungut Sampah (GPS)

di Kota Bandung

8. Lina Marina Rohman

...

577

Gerakan Rakyat Melawan Proses Pembangunan Waduk Jatigede di

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

9. Lutfi Amiruddin

...

600

Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel di Sekitar Sumber Mata Air

10.

Rusfadia Saktiyanti Jahya

...

611

Gerakan Lingkungan Penyadaran UKM Untuk Pembangunan

Berkelanjutan

11. Sulistyaningsih

...

621

Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar,

Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

12. Bernardus Wibowo Suliantoro

...

638

Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Hutan Berperspektif

Gender Berbasis Kearifan Lokal.

14. Miswanto

...

671

Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat

Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang

15. Akhmad Ramdon, Kusumaningdyah, Siti Zunariyah

...

685

Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas untuk Merawat Kembali

Kampung, Sungai dan Kota

16. Vieronica Varbi Sununiati

...

699

Diet Kantong Plastik di Kota Palembang

17. Yogi Suprayogi Sugandhi, Rini Susetyawati Soemarwoto, Mila

Mardotillah

...

717

Gerakan Sosial Melalui Rumah Sehat dan Imunisasi BCG sebagai

Langkah Menurunkan Kejadian TB di Padang

18. Evelin J.R. Kawung

729

Kaji Tindak Konsep Pembagian Kerja Antara Aparat dengan Masyarakat

dalam Program Berbasis Lingkungan ; Studi Kasus Kelurahan Malalayang

Satu Timur Kota Manado

V. GERAKAN PETANI DAN NELAYAN

1. Zaiyardam Zubir, Lindayanti, Fajri Rahman

...

740

Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani Riau

Masa Orde Baru dan Reformasi 1970 - 2010

2. Iwan Nurhadi

...

761

Habitus Petani dan Gagalnya Gerakan Sosial di Arena Perebutan

Ruang Hidup

3.

Suparman Abdullah ...

772

Diskontinyuitas Komunitas Nelayan: Kasus Lae-lae dan Kampung

Nelayan, Kel. Untia, Makasar

4. Desi Yunita, Wahju Gunawan

...

788

Perubahan Struktur Sosial dalam Masyarakat Petani Plasma Kelapa Sawit.

5. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisukmo, Herry

Pramono

...

810

Transformasi Sosial Komunitas Miskin di Kota Jakarta.

6.

Hartoyo

...

827

Perubahan Struktur Peluang Politik dan Strategi Adaptasi Gerakan Petani

7. Bob Alfiandi, Izar Ul-Haq

...

842

Gejala Involusi Gerakan Petani Organik: Kasus Pada Komunitas Petani

Alam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

8. Dewi Anggraini

860

Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan 300 KK Petani

VI. KELOMPOK MINORITAS DAN MARGINAL

1.Elizabeth Imma Indra Dewi Windajani, Victoria Sundari Handoko,

Gregorius Widiartana

...

881

Gerakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Melalui

2. Cici Darmayanti

898

LGBT

Identity Of Implimentation Islamic Shari’a In Aceh

3. Victoria Sundari Handoko

919

Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan

Desa Wisata Di Bejiharjo, Gunungkidul

4. Rinaldi

...

930

Representasi Gerakan LGBT dalam Media Massa: Analisis Wacana Kritis

terhadap Pemberitaan LGBT dalam Pemberitaan Media Online

5. Ilham Havifi

...

937

Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda

Dalam Berprilaku

6. R.A. Tachya Muhammad, M.Fadhil Nurdin, Budi Sutrisno

968

Gerakan Sosial LGBT di Indonesia: Sejarah dan Tahapannya

7. Fifin Triswanti, Bangun Sentosa D. Haryanto

...

982

Menguak Eksistensi Minoritas Hindu Di Antara Agama Mayoritas

Dalam Bingkai Tindakan Sosial Max Weber

8

.

Wahyu Pramono, Dwiyanti Hanandini

988

Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Mempertahankan

Eksistensinya Dalam Sistem Ekonomi Kota

9. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisuksmo,

Herry Pramono

1002

Transformasi Sosial Komunitas Miskin Kota Jakarta

VII. GERAKAN POLITIK

1. Wirdanengsih

...

1020

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Partisipasi

Politik Yang Cerdas

2.Sutrisno

...

1030

Relasi Kuasa Organisasi Sipil dengan Polisi Pasca 2000

3. Virtous Setyaka

...

1052

Relevansi Gerakan Sosial untuk Memperkuat Daya Saing Indonesia

Dalam Masyarakat ASEAN

4. Al Rafni, Suryanef

...

1071

Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif

5. Robertus Robet

...

1086

Anti Intelektualisme dan Terbenamnya Gerakan Sosial

BAB I

FENOMENA PENINGKATAN CERAI GUGAT = INDIKASI

KEBANGKITAN PEREMPUAN?

Wahidah Rumondang Bulan Komunikasi, FISIP, UPN “Veteran” Jakarta

wr.bulan@gmail.com

Abstrak

Peningkatan kasus cerai gugat di banyak daerah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (Badilag MA, 2014) menarik didalami mengingat dalam kasus perceraian, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang tersub-ordinasi (Gulardi dalam Ihromi, 1999; dan Nany Razak, 1980 dalam Fachrina, 2005). Apakah fenomena peningkatan kasus cerai gugat tersebut mengindikasikan kebangkitan perempuan? Dengan tujuan menemu-kenali alasan perempuan melakukan cerai gugat, dampak cerai gugat pada keluarga, serta respon struktur terhadap cerai gugat; studi kualitatif yang dilaksanakan pada April 2015 di Kota Padang ini juga mengelaborasi peran adat Minangkabau dalam cerai gugat karena budaya Minang dinilai menempatkan perempuan dalam posisi lebih berdaya. Hasil studi menunjukkan, meski perempuan melakukan cerai gugat, alasan tindakan lebih sebagai tindakan responsif ketimbang purposif, yaitu untuk memperjelas status pernikahan. Temuan lain, perempuan maupun laki-laki pada tiga pasangan muda yang diteliti cenderung lebih rasional baik karena faktor pendidikan maupun karena intervensi informasi dari media massa. Toleransi tiga pasangan tersebut terhadap kondisi yang tak diinginkan cenderung rendah yang mengindikasikan menurunnya ketahanan keluarga. Terkait peran adat, adat Minangkabau tidak menstimuli cerai gugat namun membantu perempuan mantap atas keputusannya melalui dukungan keluarga luas. Meskipun mulai memudar, peran keluarga luas dalam pernikahan tetap eksis dengan keterlibatan para pihak yang makin terbatas dan dengan kadar dukungan yang makin rendah (formal-normatif).

Keyword: cerai gugat, keluaga luas, ketahanan keluarga, tindakan responsif, tindakan

purposif.

Abstract

but the parties that involved more limited and the level of involvement getting lower (formality or normative orientation).

Keyword: divorced by women, indigenous of Minangkabau, extended family, family

resilience, purposive action, responsive action.

I. PENDAHULUAN

Ada yang menarik dari data yang dilansir Badan Pengadilan Agama (Badilag MA-RI) tahun 2010- 2014. Selain terjadi peningkatan angka perceraian, angka cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri diberbagai daerah di Indonesia juga mengalami tren naik, bahkan dengan jumlah angka melampaui cerai talak (gambar 1 dan 2).

Gambar 1: Data Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014

Gambar 2: Prosentase Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2014 Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014

81,535 85,779 91,800 111,456 113,850

169,673 191,013

212,595 250,360

268,381

2010 2011 2012 2013 2014

Perbandingan Cerai Talak & Cerai Gugat

Cerai Talak Cerai Gugat

Cerai Talak

30% Cerai Gugat 70%

Apa yang menjadi penyebab? Kementerian Agama selaku kementerian yang sebelumnya bertanggung-jawab menangani kasus-kasus perceraian melalui institusi strukturalnya (Kantor Urusan Agama atau KUA dan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau BP4), menduga hal itu karena perubahan kebijakan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No 3 Tahun 2006. Di dalam aturan tersebut penyelesaian perselisihan suami-isteri (proses perceraian) kini tidak lagi melibatkan KUA dan BP4, akan tetapi sepenuhnya ditangani Pengadilan Agama yang sudah tidak berada di bawah Kementerian Agama. Penyelesaian permasalahan “ala” pengadilan inilah yang ditengarai menyebabkan banyak kasus perselisihan rumah tangga berakhir dengan perceraian termasuk cerai gugat, dan yang memicu pelonjakan jumlah kasus perceraian.

Dugaan lain terkait dengan kesadaran gender perempuan yang makin baik, yang sejak lama disebut-sebut sebagai pemicu. Hal itu juga diungkap George Levinger dalam Rodliyah (2011), yang mengatakan bahwa perceraian dapat disebabkan karena adanya pandangan tentang etos persamaan derajat dan tuntutan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ia juga mengungkapkan bahwa pandangan perempuan yang makin luas dapat melahirkan berbagai alternatif pilihan bagi perempuan apabila bercerai.

Dalam konteks itu pula peningkatan independensi perempuan mengingat pendidikan serta kemampuan mereka memenuhi kebutuhan ekonomi yang makin baik, juga dianggap menjadi penyebab. Di Australia misalnya, peningkatan kesempatan perempuan mencapai kemandirian finansial terbukti menjadi faktor penentu terjadinya peningkatan perceraian yang diinisiasi perempuan, selain karena faktor peningkatan dana jaring pengaman sosial untuk keluarga rentan finansial (termasuk keluarga bercerai) dan melemahnya stigma sosial yang melekat pada perceraian (Qu & Soriano, 2004). Realitas serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana studi Rodliyah (2011) yang menunjukkan bahwa terjadi tren baru peningkatan perceraian di Indonesia. Jika sebelumnya perceraian banyak menimpa pasangan dengan pendidikan rendah, kini justru banyak terjadi pada pasangan dengan pendidikan tinggi dengan cerai gugat sebagai kasus terbanyak. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Maret, 2016) mengamini hal tersebut dengan mengatakan bahwa berdasarkan riset terkait dikementeriannya, masalah utama retaknya hubungan suami istri di Indonesia umumnya terjadi karena istri memiliki pendapatan sendiri.

Bagaimana dengan kondisi di Kota Padang tempat dimana studi dilakukan? Menarik menyimak catatan kecil Fathur Rizqi yang mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang selama sepuluh bulan mulai dari Mei 2011 hingga Maret 2012, semasa menjalani tugas sebagai calon hakim. Ia mendapati bahwa kebanyakan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan yang relatif muda, yaitu kurang dari 10 tahun, dengan rata-rata usia pasangan yang bercerai berkisar di bawah 45 tahun (untuk laki-laki) dan 40 tahun (untuk perempuan).

karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri ataupun pihak keluarga suami dan istri. Adanya campur tangan pihak keluarga yang berlebihan atau mendominasi, persoalan ketidak-jujuran antara suami dan istri dalam hal finansial (pemasukan maupun pengeluaran), buruknya komunikasi, perilaku yang buruk yang sudah dilakukan sejak sebelum menikah seperti berjudi, mabuk, suka main pukul, dan terjerat narkoba; menjadi penyebab lainnya mengapa perceraian banyak terjadi dalam kasus-kasus yang diikutinya.

Dalam konteks itulah studi ini dilakukan, yaitu mendalami alasan-alasan pihak istri mengenai mengapa mereka memutuskan melakukan cerai gugat, guna melihat apakah keputusan subjektif perempuan tersebut berkorelasi dengan isu-isu kesetaraan gender seperti yang telah dijelaskan. Selain itu, mengingat meski secara legal-formal diperbolehkan (agama maupun hukum positif) namun secara normatif perceraian terlebih lagi cerai gugat masih dinilai sebagai tindakan negatif (Fachrina, 2006); bagaimana fenomena cerai gugat dapat meningkat di Padang sementara masyarakat Minang dinilai masih kuat berpegang pada nilai-nilai transsendental. Yang tidak kalah penting, mengingat keberadaaan adat Minangkabau dengan budaya matrilineal yang khas (terutama bagi kehidupan perempuan), studi juga dilakukan untuk melihat bagaimana adat berperan dalam kasus cerai gugat yang terjadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Normatif Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan salah satu bentuk perceraian yang diakui di dalam Islam,

yang dikenal dengan istilah ‘khulu’,yaitu perceraian dengan tebusan atau imbalan dari istri kepada suami (QS-An-Nisa ayat 4, dan QS al-Baqarah ayat 229). Meski merupakan tindakan yang diperbolehkan, cerai gugat sebagaimana halnya cerai talak merupakan tindakan yang tidak dianjurkan (tindakan yang diperbolehkan tapi dibenci). Cerai gugat bahkan diidentifikasi lebih negatif, karena perempuan yang melakukannya dengan alasan tidak jelas terancam tidak akan mencium bau syurga (Hadist riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban). Sedangkan di dalam hukum positif cerai gugat diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 20), yang menyatakan bahwa tindakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Cerai gugat juga disebut di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

2.2 Tinjauan Teoretis Cerai Gugat

Merujuk Wong (1976), peningkatan fenomena cerai gugat secara teoretis sesungguhnya mengindikasikan terjadinya peningkatan keberanian perempuan mendobrak mitos yang ada. Mengapa? Karena sebagaimana diungkap Wong, ketika masih gadis, perempuan selalu menurut dan tergantung pada ayahnya. Ketika menikah, ia tergantung pada suaminya dan ketika menjadi janda sekalipun, ia tetap harus menurut dan tergantung pada anak laki-lakinya. Perempuan baru benar-benar bisa “berbicara” ketika ia menjadi mertua (Wong, 1976: 15).

lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggan terhadap ketahanan sebuah perkawinan, dan (5) karena kemandirian ekonomi pihak perempuan.

Sedangkan mengenai bagaimana tindakan cerai gugat dapat terjadi, hal itu dapat dipahami melalui Stage Theory (Gambar 3 ).

Gambar 3. Stage Theory (ABCD Theory), Levinger (1980).

Sebuah hubungan menurut teori tersebut berlangsung dalam sejumlah tahapan, yaitu A-B-C-D-E. Tahap paling kritis terjadi ketika hubungan mengalami kerusakan (Deterioration), yaitu ketika hubungan telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi ketidak-seimbangan antara cost dengan reward. Ketika hubungan telah lebih banyak menimbulkan kerugian, pada tahap itulah kemungkinan keinginan untuk mengakhiri hubungan (Ending), termasuk dalam konteks cerai gugat, dapat terjadi. Lebih detail hal itu dapat dilihat pada Model of Rational Choice in Divorce yang dikembangkan Levinger berdasarkan Rational Choice Theory, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Levinger's Model of Rational Choice in Divorce

Attractions - Magnets = rewards that stem from being married

Barriers () +/- Walls = punishments or losses you'd face if you divorced. You'd have to climb over these walls if you divorced.

Alternative Attractions Lures Away From Your Marriage = something attractive that you could obtain if you were unmarried.

Positive Social Status

Loss of positive status and gain of new negative-status stigma of being divorced

Liberated status with freedom to explore relationships with others

Wealth Accumulation

Division of wealth (at least by half)

Opportunity to be disentangled from family costs

Co-parenting

Co-parenting with ex-spouse -- never truly free from this role

Shared custody, alleviating some degree of burden of parenting

Sex

Much less availability and

Gambar 4. Model Levinger Mengenai Rational Choice dalam Perceraian.

(http://freesociologybooks.com/Sociology_Of_The_Family/12_Divorce_and_Separation. php)

Terkait itu perlu pula ditampilkan teori Coleman tentang Rational Choice (Ritzer, 2007), yang gagasan dasarnya mengungkapkan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (serta tindakannya) ditentukan oleh nilai atau pilihan/preferensinya (Coleman, 1990). Akan tetapi berbeda dengan Levinger yang cenderung melihat aktor bersikap kalkulatif atas hubungan yang terjalin, menurut Coleman tindakan aktor termasuk tindakan tidak rasional, karena menurut Coleman dalam

kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional. Ia mengatakan, “Asumsiku adalah

bahwa ramalan teoretis yang dibuat disini sebenarnya akan sama saja apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan atau menyimpang dari cara-cara yang telah diamati.” Merujuk Coleman maka tindakan cerai gugat dapat dipahami dengan mempelajari apa yang menjadi tujuan tindakan cerai gugat, yang sangat ditentukan oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan yang ditetapkan pelaku cerai gugat atas tindakan; bukan hanya karena aspek rasional namun juga karena aspek tidak rasional.

2.3 Studi Cerai Gugat

Terdapat sejumlah studi cerai gugat yang relevan untuk diulas. Pertama studi Fachrina (2006) bertajuk Pandangan Masyarakat mengenai Perceraian, Studi Kasus Cerai Gugat pada Masyarakat Perkotaan (termasuk Kota Padang), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memposisikan pihak istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi perceraian. Merujuk hasil studi tersebut penilaian masyarakat tentu akan menjadi lebih negatif terhadap cerai gugat, mengingat perceraian justru diinisiasi pihak wanita. Namun merujuk studi lanjutan yang dilakukan (2012), masyarakat ternyata cenderung mendua. Meski tidak setuju terhadap tindakan perceraian (termasuk cerai gugat), yaitu 73,3% tidak-setuju perceraian dan 80% menganggap perceraian harus dihindari, namun mereka bersikap ambigu jika perceraian terjadi pada teman/tetangga. Mayoritas bersikap biasa saja dan dapat menerima.

Studi kedua adalah studi Nunung Rodliyah (2011) tentang Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi, Studi Kasus di Kota Bandar Lampung. Dalam studi disertasi tersebut Rodhiyah menemukan bahwa kesadaran gender kaum wanita (muslim) telah menimbulkan fenomena baru, yaitu jika sebelumnya perceraian lebih banyak terjadi pada mereka dengan tingkat pendidikan rendah, pada kasus yang ditelitinya justru terjadi pada pasangan Muslim berpendidikan tinggi dengan kecenderungan cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Kesadaran gender dimaksud adalah kesadaran hukum dan hak-hak perempuan.

Health Support and Stress Buffer

Loss of health support and additional stress from divorce process

Different types of stressors and relief from pre-divorce stresses

Stay Married Formula

↑Attractions ↑Barriers ↓Lures

Divorce Formula

Studi lainnya adalah studi tentang Kasus Cerai Gugat Suami Isteri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok, Sleman, Jogjakarta Tahun 2007-2009; yang dilakukan oleh Sun Choirul Ummah. Menurut Sun terdapat faktor internal dan faktor eksternal penyebab cerai gugat. Untuk faktor internal diantaranya terkait dengan persepsi terhadap kesetaraan gender dari pihak istri, sedangkan untuk faktor eksternal diantaranya karena campur tangan pihak ketiga baik orang tua maupun kerabat dekat. Studi lainnya dilakukan Nunung Susfita, berjudul Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram, Studi Kasus di Peradilan Agama Kelas 1A Mataram Tahun 2004-2005. Berdasarkan hasil studi Susfita penyebab terbanyak cerai gugat karena faktor ekonomi (40%), diikuti faktor akhlak (25%) dan faktor KDRT (10%). Mengingat lokus studi hal ini dapat dipahami, meski kondisi serupa belum tentu terjadi di Kota Padang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus (tiga kasus cerai gugat), dengan observasi dan wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Sebagai catatan mengingat usia kritis perkawinan berada pada rentang usia pernikahan 1-5 tahun masa perkawinan, kasus yang dipilih adalah kasus dengan usia pernikahan 1-5 tahun dan telah bercerai maksimal 3 tahun terakhir dengan pertimbangan bahwa informan masih cukup baik mengingat proses perceraian yang terjadi dan bahwa proses perceraian pada rentang waktu tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Sebagai key informan adalah pihak istri selaku pelaku cerai gugat, serta informan lainnya yaitu suami sebagai pasangan yang dicerai gugat, atau unsur keluarga dekat yang mendampingi proses cerai gugat (suami tidak dijadikan key informan mengingat dalam kasus cerai gugat umumnya keberadaan suami sulit untuk diketahui atau jika diketahui sulit untuk diajak berkomunikasi), tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat struktural pengadilan agama, serta pejabat Kankemenag Kota Padang termasuk pejabat KUA/penghulu. Selain itu juga dihimpun data pendukung baik dari literatur, dokumen, dan laporan dari institusi terkait, maupun pemberitaan media massa. Selain di Kota Padang, studi Litbang Kemenang yang dilakukan pada April 2015 ini juga dilakukan di beberapa daerah lainnya, namun khusus untuk Kota Padang juga didalami peran adat dalam fenomena cerai gugat yang terjadi.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum.

Sebagaimana terjadi di hampir banyak daerah di seluruh Indonesia, terdapat trend peningkatan angka cerai gugat di Kota Padang dari tahun ke tahun (2008-2013), yaitu:

Tabel 1

Kasus Perceraian di Kota Padang Tahun 2008 – 2013

TAHUN JUMLAH

PERKARA

CERAI TALAK CERAI GUGAT

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase

2008 771 261 38 424 62

2009 728 246 35 462 65

2010 851 278 33 573 67

2012 1042 354 34 688 66

2013 1052 351 33 701 67

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klas I A Padang, tahun 2008-2012 (data diolah)

Mengenai apa yang menjadi penyebab, tak ditemukan data yang secara spesifik menyebut faktor terjadinya cerai gugat. Data yang tersedia hanya menyebut penyebab perceraian secara umum, yaitu tidak adanya keharmonisan dan tidak ada tanggung-jawab, sebagai penyebab utama mengingat selalu muncul dengan frekuensi tertinggi selama kurun waktu 2010-2014. Selain itu terdapat faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan cemburu serta krisis akhlak, poligami, dipenjara/dihukum, kekejaman jasmani cacat biologis, KDRT, dan penganiayaan yang muncul dengan frekuensi relatif rendah (tabel 2). Meski tidak terdapat data spesifik tentang penyebab cerai gugat, mengingat kasus cerai gugat cukup dominan terjadi, data tersebut dapat dijadikan sebagai informasi umum.

Tabel 2

Penyebab Perceraian di Kota Padang Tahun 2010-2014

No Penyebab Perceraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Poligami Tidak Sehat 2 4 5

2. Krisis Akhlak 8 31 35

3. Cemburu 2 22 68 16 18

4. Ekonomi 72 126 42 39

5. Tidak Ada Tanggung-jawab 143 328 468 243 169

6. Kawin Dibawah Umur 3

7. Dihukum/Dipenjara 2 1

8. Cacat BIologis 3

9. KDRT

10. Gangguan Pihak Ketiga 30 18 76 132 127 11. Tidak Ada Keharmonisan 301 322 304 548 693

12. Penganiayaan 2

13. Kekejaman Jasmani 2 31 18

Sumber: Pengadilan Agama Padang Tahun 2014 (data diolah).

4.2. Proses Mediasi.

Proses mediasi sendiri ditangani tiga hakim, yang sejak tahun 2013 juga melibatkan 2 orang dari unsur non hakim, yang diambil dari hakim senior yang sudah pensiun. Proses mediasi sebagaimana diungkap Ali Amar SH, MHI selaku hakim mediator dari unsur non hakim, diawali dengan disidangkannya perkara yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas ke hakim mediator. Mengingat banyaknya kasus, rata-rata hakim mediator menangani 20 perkara setiap bulannya. Karena hal itu proses mediasi (umumnya untuk kasus cerai talak) tidak terlalu efektif, meski beberapa kasus dapat mencegah terjadinya perceraian.

4.3. Peran Adat. 1

Dalam adat Minangkabau, terdapat satu institusi yaitu qodhi atau penghulu, yang dijabat oleh mereka yang dinilai memiliki kepahaman yang baik tentang hukum Islam yang kepemimpinannya berjenjang mulai ditingkat kaum hingga ditingkat Nagari. Qodhi secara umum berperan sebagai tempat kembali bagi suatu kaum umtuk mendapatkan pertimbangan hukum dan karena hal itu pula qodhi kaum dan Nagari dalam praktek sehari-hari kini difungsikan sebagai P3N atau pembantu penghulu.

Sebagaimana tergambar dalam falsafah Minang, rumah bakali, kampung batuo (rumah atau kaum pasti ada kepemimpinannya, begitu juga kampung atau Jorong pasti ada kepemimpinannya). Penyelesaian permasalahan dilakukan pertama-tama ditingkat kaum, jika tidak selesai baru dibawa ke tingkat jorong, dan jika tidak juga selesai di bawa Jorong, selanjutnya di bawa ke Nagari.

Dalam penanganan berbagai masalah tersebut qodhi memegang peranan penting, yaitu mengurusi masalah perkawinan atau kehidupan berkeluarga. Sebagai contoh jika seorang perempuan suaminya tidak pulang ke rumah paling lama tiga hari, maka pihak ninik-mamak akan mengusut untuk mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Perempuan yang suaminya tidak pulang akan ditanyai, begitu juga pihak sumando atau keluarga suami. Jika ditemukan masalah, kedua belah pihak akan menerima nasehat dari ninik-mamak agar masalah dapat diselesaikan, sehingga dengan cara ini masalah sejak awal sudah dapat dicarikan jalan keluarnya (tidak perlu berujung dengan perceraian). Jika masalah tidak dapat selesai ditingkat kaum (diistilahkan dengan ranji keturunan), masalah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ditingkat Jorong, dan dari jorong baru dibawa ke Nagari. Praktek ini kini sayangnya tidak lagi berjalan, bahkan ada kecenderungan untuk membawa masalah langsung ke Pengadilan Agama mengingat kebijakan yang ada, bahkan tanpa perlu menanyakan BP4 Nagari. Informan menduga hal ini ikut berkontribusi pada banyaknya pertikaian suami-istri yang berujung menjadi perceraian (cerai talak maupun cerai gugat), dengan kata lain menjadi salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya perceraian.

Terkait dengan keterlibatan ninik-mamak dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat Minang meyakini bahwa para ninik mamak (diistilahkan sebagai bundo kandung) fungsinya diibaratkan sebagai pemegang anak kunci rumah tangga, yaitu mereka yang memegang (perlu mengetahui, pen) segala seluk-beluk persoalan rumah-tangga yang terjadi pada para kemenakannya. Karena pertalian hubungan ini muncullah perasaan ado raso badunsanak, rasa batatanggo, rasa berkorong kampuang, yang memberi efek orang

tidak mudah mengajukan perceraian. “Saya akan bercerai dengan anaknya, padahal istri saya kemenakan bapak saya.” Rasa inilah yang diperhatikan di Minangkabau, yaitu bahwa

kalau bercerai hancurlah persaudaraan, mengingat segala macam ada sangkut-pautnya.

4.4. Uraian Kasus

1 Hasil wawancara dengan H. Aresno Dt. Andomo, S. Ag pada 18 April 2015, Ketua Lembaga

Dalam studi ini didalami tiga kasus cerai gugat, yaitu kasus EL-OS, IK-IB, dan Fat-Fik, yang masing-masing berkontribusi memberi gambaran spesifik mengenai fenomena yang dieksplore.

4.4.1. Kasus EL-OS: Dominasi Keluarga Suami atas Suami.

Masa Perkenalan hingga Pernikahan. EL merupakan perempuan terdidik yang menamatkan program diploma tiga (D3) pada tahun 2005 dan setelah bekerja melanjutkan pendidikannya (tahun 2010) hingga tamat S1. Lahir dan besar di Padang, adat Minang di dalam keluarga EL tidak lagi dipraktekkan mengingat keluarga ibunya lama merantau ke Medan. Meski sudah tidak melaksanakan adat Minang, mamak (paman EL yang tinggal di Pondok Gede) masih melaksanakan peran penting. Saat EL hendak memutuskan apakah akan menikah dengan OS atau tidak, peran mamak EL sangat dominan. Mamak EL satu-satunya anggota keluarga yang bertemu langsung dengan OS, yang dimungkinkan karena Mamak EL tinggal di Pondok Gede sementara OS di Bekasi, Mamak EL lah yang ditemui OS dan keluarga (Ibu OS dan kakak OS) untuk meminta agar EL bersedia menjadi istri OS. Tentang perkenalan EL dengan suami (OS), terjadi melalui perantaraan teman kampus EL yang meminta EL mencermati profil OS pada akun FB milik OS mengingat EL dan OS tinggal berjauhan. EL di Padang, sementara OS di Tambun, Bekasi. Setelah OS menghubungi EL lewat telpon sebagai tanda ketertarikannya, perkenalan dilanjutkan dengan menggunakan fasilitas chatting baik melalui FB maupun HP (video call). Karena keduanya merasa mantap, EL meminta OS berkunjung ke rumah mamak EL (kakak ibu EL) yang tinggal di Jakarta untuk berkenalan. OS datang ke rumah Mamak EL ditemani ibu dan kakak kandungnya (OS anak kedua dari dua bersaudara) serta suami kakaknya (kakak ipar OS).

Setelah mamak EL memberi respon positif terhadap OS dan kelaurga, EL mantap meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan. Menjelang hari raya pada Juni 2012 EL dan OS pun menikah. Sebagaimana tradisi Minang, prores diawali dengan silaturahim keluarga laki-laki ke rumah perempuan, sebagai pertanda persetujuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan dilanjutkan dengan kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki untuk meminang (manjapuik).

Tentang waktu pelaksanaan pernikahan, EL sebenarnya menginginkan agar pernikahan dilaksanakan di akhir tahun, yaitu dibarengkan dengan kakak pertama EL yang juga akan menikah. Alasan lain karena kuliah EL belum selesai. Akan tetapi karena OS dan keluarga (terutama kakak OS) tidak berkenan, EL dan keluarga mengalah. Bibit-bibit konflik berupa adanya intervensi kakak (keluarga OS) yang berlebihan sebenarnya mulai tampak, akan tetapi EL dan keluarga tidak menyadari. Tentang hal ini paman EL mengatakan,“Kalau saya liat, keluarganya sih bagus-bagus saja. Hubungan mereka bersaudara kelihatan akrab, baik sekali. Cuma kalau menurut saya penyebab masalah EL itu karena sangat baiknya hubungan mereka. Terlalu dekat. Karena ibunya hanya punya dua anak. Inilah yang menurut saya penyebabnya.”

Keributan mulai terbuka saat EL untuk sementara waktu tinggal bersama OS di rumah kakak OS; dan semakin menjadi-jadi saat EL kembali datang ke Jakarta beberapa bulan kemudian, segera setelah urusan kuliahnya benar-benar rampung dan ia sudah berhenti dari bekerja. Sumber utama konflik adalah keinginan EL untuk tinggal terpisah dari keluarga OS (tidak tinggal di rumah kakak OS), yang sebenarnya merupakan kesepakatan EL dan OS sebelum menikah. Selain itu EL merasa tidak nyaman mengingat EL dan OS bukan tinggal di rumah orang tua OS, akan tetapi di rumah kakak OS yang sudah berkeluarga dan mempunyai tiga anak. Hal lain karena OS sudah memiliki rumah sendiri meskipun kecil, serta karena EL dan OS sudah mencari kontrakan (dan membayar uang muka) sehingga EL tidak melihat ada alasan mengapa mereka harus bertahan tinggal di rumah kakak OS.

Keributan demi keributan terjadi. Bukan hanya dengan kakak OS, belakangan juga melibatkan ibu OS. Masalah pun berkembang dari ketidak-setujuan EL dan OS keluar dari rumah hingga perilaku sehari-hari EL yang selalu dinilai buruk. Menurut penuturan EL, kakak dan ibu OS memperlakukannya dengan tidak baik. Berbagai urusan rumah-tangga di serahkan pengerjaannya kepada EL sementara EL sedang hamil. OS yang awalnya membela EL belakangan tampak mendua bahkan akhirnya kerap membela kakak dan ibunya. Apapun yang dilakukan EL dinilai salah.

Konflik memuncak ketika EL dan OS akhirnya pindah ke rumah OS. Tapi hanya berlangsung tiga minggu, setelah itu EL diminta OS pulang ke Padang dengan alasan agar dapat melahirkan di Padang padahal sebelumnya OS meminta orangtua EL datang ke Jakarta untuk menemani EL melahirkan. Ketika EL sudah di Padang (sebelum melahirkan), ibu OS sempat datang ke Solok (ke rumah kerabatnya) bahkan tinggal cukup lama (hingga lebaran). Akan tetapi Ibu OS tidak mau mendatangi EL, bahkan meminta EL yang mendatangi Ibu OS di Solok. Mengikuti nasihat OS agar EL mendatangi ibunya, meski berat mengingat kehamilan EL sudah memasuki usia delapan bulan akhir, EL pergi ke Solok ditemani ayahnya. Sesampai di Solok EL tidak berhasil bertemu ibu OS karena ibu OS pergi entah kemana. Belakangan EL tahu bahwa ibu OS sengaja bersembunyi karena tidak ingin bertemu.

Ketika lebaran, EL dan keluarga datang mengunjungi keluarga OS di Solok dan ibu OS yang masih tinggal disana. Akan tetapi EL hanya menerima kemarahan, karena dinilai tidak tahu adat. EL hanya membawa kue-kue dan tidak membawa makanan lengkap sebagaimana kebiasaan di keluarga OS. Saat lebaran, OS juga datang ke Padang. Meski sempat bermalam di rumah orang tua EL, akan tetapi OS lebih banyak tinggal di Solok. Saat hari raya itu pula EL mendapat informasi dari kerabat OS di Solok bahwa orang-tua dan kakak OS serta OS sudah tidak menyukai EL dan akan menceraikan EL setelah EL melahirkan.

Ketika EL melahirkan, OS yang sudah kembali ke Jakarta datang ke Padang. Akan tetapi karena bangun kesiangan, ia ketinggalan pesawat dan terpaksa dipinjami uang untuk membeli tiket oleh orang tua EL agar dapat berangkat ke Padang karena mengeluh tidak mempunyai uang. OS yang hanya semalam tinggal di Padang kembali ke Jakarta karena harus bekerja, adapun kakak dan ibu OS tidak pernah mau melihat anak EL hingga kini. EL sudah mengikuti arahan OS untuk mengirim SMS kepada Ibu dan kakak OS untuk memberitahu bahwa ia sudah melahirkan. SMS EL tidak pernah dibalas. Satu-satunya SMS yang dikirim ibu OS berisi luapan kemarahan dan sumpah-serapah, diantaranya menyebut anak EL sebagai anak setan.

keluarga di Padang. EL dan keluarga menilai hal tersebut sebagai penghinaan. Mereka mendiamkan saja dan menunggu apakah OS akan mendatangi anak dan istrinya. Setelah itu praktis tidak ada kontak antara EL dengan OS, hingga EL melakukan gugatan cerai. Selama itu pula OS tidak pernah mengirim uang. elakangan tersiar kabar bahwa OS sudah menikah dan sudah pula memiliki anak.

Proses Gugatan Cerai. Proses gugatan cerai tidak berlangsung lama. Setelah EL menceritakan perihal masalah rumah-tangganya tak lama setelah OS menyatakan talak kepadanya melalui telpon, kedua orang tua dan mamak EL yang tinggal di Jakarta dapat menerima keinginan EL untuk menggungat cerai. Hal itu karena setelah OS menyatakan talak tidak lagi ada kabar berita dari OS dan mereka melihat EL memerlukan kejelasan status untuk masa depannya. Gugatan cerai dilakukan pada Mei 2014, sementara SK keluar pada Agustus 2014. Menurut penuturan pihak PA, keputusan dapat lebih cepat karena pihak laki-laki (OS) yang tinggal di Jakarta tidak pernah datang dalam persidangan meski surat undangan sudah dilayangkan dan dinyatakan sampai atau diterima oleh pihak yang bersangkutan. Selama proses gugatan cerai EL didampingi oleh ayahnya, sesekali ditemani sepupunya yang juga bertindak sebagai saksi dalam proses cerai gugat tersebut.

Paska Gugatan Cerai. Sejak kembali ke rumah orang tua untuk melahirkan hingga akhirnya suami mentalak lewat telepon dan EL mengajukan cerai gugat, EL tinggal di rumah orang tuanya bersama kakak perempuannya yang sudah menikah dan juga adik-adiknya. Peran pengasuhan karena hal itu ditangani bersama oleh orang tua dan kakak serta ipar dan adik-adik, yang menyayangi anak EL sebagaimana layaknya menyayangi anak dan kemenakan. Karena hal itu EL tidak terlalu menghadapi masalah terkait pengasuhan, mengingat adanya peran dari keluarga besar.

Problem yang agak berat dirasa EL terkait masalah ekonomi karena ia tidak bekerja dan tidak mempunyai tabungan saat ditelantarkan suaminya. Akan tetapi karena EL menilai kejelasan status pernikahan lebih penting dan ia yakin akan memperoleh pekerjaan mengingat ia sebelumnya sudah punya pengalaman kerja serta adanya dukungan penuh dari orang tua, kakak, adik serta kerabat termasuk mamaknya yang tinggal di Pondok Gede; EL mantap dengan keputusannya menggugat cerai. Tak lama setelah gugatan cerai dilakukan EL yang sudah mengirimkan sejumlah lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan akhirnya mendapat panggilan kerja. Ketika studi dilakukan, EL sedang melewati masa job-training dan optimis dapat terus bekerja di perusahaan tempatnya bekerja. Keberadaan keluarga besar dalam pengasuhan anak juga membantu EL berkonsentrasi penuh pada pekerjaan, karena ia dapat meninggalkan anak di rumah dengan tenang saat ia bekerja mengingat anak didampingi oleh orang-orang yang menyayanginya (nenek dan tantenya). Lingkungan sekitar begitu pula kerabat tidak seluruhnya tahu bahwa EL sudah bercerai bahkan ia yang melakukan gugatan cerai. “Biarlah mereka tahu sendiri. Saya tidak ingin ramai-ramai (membicarakannya, pen). Tidak ada gunanya…” Namun mereka yang tahu umumnya memahami posisi EL dan berempati padanya. Karenanya EL tidak mendapat perlakuan negatif dari sekitar atas tindakan cerai gugat yang dilakukannya. Menurut EL kalaupun orang-orang yang kini belum tahu bahwa dirinya sudah bercerai nantinya tahu, EL yakin mereka akan memahami jika diberi penjelasan.“Sekarang

masyarakat sudah pintar. Kalau diberitahu akan paham.”

4.4.2. Kasus IK dan IB: Campur Tangan Keluarga Perempuan atas Perempuan.

Masa Perkenalan hingga Pernikahan. IK (31 tahun) berpindidikan S1, usia dua tahun lebih tua dari IB, berasal dari keluarga berada. Ayahnya bekerja di Pemprov Sumatera Barat dan pernah menjabat sebagai kapala dinas. Ibunya pun orang yang berpendidikan, yaitu guru di sebuah SLTA, yang sengaja pensiun dini agar dapat mengurus anak dan cucunya. Secara ekonomi IK tergolong cukup mampu. Sejak sebelum menikah sudah bekerja, yaitu sebagai tenaga MLM pada sebuah produk herbal yang cukup ternama di Kota Padang.

Adapun IB, tingal dan lahir di Padang Panjang meski berasal dari Pariaman. Orang tua lama merantau ke Bukit Tinggi, sehingga kerap merasa lebih sebagai orang Bukit Tinggi ketimbang orang Pariaman. Sebagaimana halnya IK, IB berasal dari keluarga terpandang dan cukup mampu. Bapaknya mantan rektor di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat, sementara ibunya kini dekan di salah satu perguruan tinggi negeri. Lahir sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, IB yang menyukai seni sangat halus perasaannya. Ia mengenal IK sebagai teman satu kampus dan telah menjalin hubungan beberapa tahun selama mereka kuliah hingga akhirnya menikah.

Menikah dengan perayaan cukup mewah mengingat kedua orang tua pasangan suami istrri ini merupakan pejabat terpandang, IK dan IB yang setelah menikah tinggal di rumah ibunya semula merupakan pasangan yang cukup berbahagia. Masalah mulai muncul karena IK tidak puas dengan keuangan IB yang dinilainya tidak memadai. IB yang seniman menurut IK tidak bekerja maksimal, sehingga IB hanya bisa membawa pulang uang sedikit. IK menilai IB malas dan tidak bertanggung-jawab, namun dalam perspektif IB dan keluarga persoalan tidak seperti itu. Tentang tidak bekerja maksimal, IB yang bekerja dibidang seni memang memiliki dinamika pekerjaan berbeda dengan pegawai kebanyakan. Ia tidak beroleh uang setiap bulan secara rutin, akan tetapi tergantung pada pertunjukkan yang diselenggarakan. Semenetara itu IB menilai IK tidak dapat memahami keinginannya untuk berusaha, karena terlalu memilih-milih jenis pekerjaan. Ketika IB hendak membuka toko misalnya, IK keberatan karena menilai tidak layak dengan kondisi ekonomi dirinya dan keluarga.

Perbedaan pandang juga terjadi mengenai apa yang menjadi penyebab retaknya rumah-tangga IK dan IB. Jika menurut IK karena IB malas dan kurang berusaha, keluarga IB menilai persoalan karena IK kurang menghargai IB. IK dan IB yang tinggal di rumah orang-tua IK paska menikah menurut keluarga IB kerap memperlakukan IB dengan tidak baik. IB yang merupakan anak dari keluarga terpandang karenanya merasa terhina. Sebagai contoh ketika kakak iparnya pulang bekerja, IB diberi tugas membuka dan menutup pintu garasi. IB melalui lisan orang-tuanya menilai IB kurang mendapat pelayanan yang baik. Ia diperlakukan sebagai orang yang tinggal menumpang dan bukan sebagai suami (tidak ada keleluasaan mengambil lauk-pauk dan makan seolah dicatu). IK juga kerap bicara dengan suara keras sementara IB yang sangat halus dan perasa tidak pernah diperlakukan seperti itu di rumah orang tuanya. “Anak saya tidak dihargai dirumah isterinya. Kita harus menyadari bahwa perempuan memang di bawah laki-laki kalau di Minang ini… akan tetapi karena sekarang perempuan sudah merasa tinggi, laki-laki jadi kurang dihargai...”

selalu menampik pemberian IB karena merasa sudah cukup secara materi. IB menyimpan uang yang sedianya diberikan kepada IK untuk biaya pengasuhan anaknya, dengan rencana akan diberikannya kelak jika waktunya lebih kondusif.

Gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan pada Februari 2015 dan sudah mendapat SK putusan pada bulan Maret (kurang dari satu bulan). Sebagaimana diungkap ibu IB, putusan terlalu cepat bahkan mereka tidak tahu bahwa putusan sidang sudah dikeluarkan karena hanya sekali menerima panggilan sidang. Mereka masih menunggu-nunggu pemanggilan berikutnya, bahkan ibu IB menunggu kesempatan untuk dapat bersaksi, sementara putusan ternyata sudah keluar. Saat sidang pertama IB memang tidak datang karena khawatir kemarahannya terbuka di forum selain karena bekerja dan tinggal di luar kota. Namun ia tidak menduga bahwa itu menjadi panggilan sidang satu-satunya dalam proses cerai gugat tersebut dan keputusan segera keluar. Selama proses cerai gugat, IK ditemani ibu dan kakak laki-lakinya yang mendukung penuh keputusan IK dan yang sekaligus menjadi saksi selama proses persidangan.

Paska Cerai Gugat. IK yang tinggal bersama ibu dan kakaknya yang juga sudah menikah dan mempunyai anak, sebagaimana halnya EL, banyak terbantu dengan keberadaan keluarga luas (ibu dan kakaknya) terutama dalam peran pengasuhan. Untuk ekonomi IK juga banyak terbantu, selain ia juga mempunyai penghasilan tetap meski tidak banyak. Respon masyarakat sekitar tempat IK tinggal tidak terlalu terlihat mengingat IK tinggal di perumahan elit yang cenderung agak individualis. Selain itu keberadaan orang-tua IK yang merupakan tokoh menyebabkan IK tidak terlihat memiliki beban dengan keputusan cerai gugat yang dilakukan. Saat ditanya mengenai perasaan dirinya, IK menjawab bahwa ia kini merasa lega karena sudah resmi dapat berpisah dari IB. IK sama sekali tidak mengajukan tuntutan pembiayaan (nafkah) kepada IB paska bercerai, yang menurut penuturan IK dilakukan agar proses dapat berlangsung cepat sebagaimana diutarakan petugas PA. Karena hal itu dalam putusan cerai IB sama sekali tidak diwajibkan memberi nafkah kepada IK, meski IK ditetapkan mendapatkan hak pengasuhan.

4.4.3. Kasus FAT dan FIK:Isteri dengan Pendidikan Rendah dan Usia Relatif Muda

Proses Perkenalan hingga Pernikahan. Berbeda dengan EL dan IK yang berpendidikan tinggi (sarjana), Fat hanya taman SLTA, itu pun setelah ia bersekolah di enam sekolah, karena setiap tidak naik kelas pindah sekolah. Menikah pada usia 19 tahun, Fat secara emosional tidak stabil (meledak-ledak). Saat diwawancarai Fat nampak masih sangat geram terhadap mantan suaminya. Ketika nama FIK disebut, kemarahan Fat langsung terlihat.

Fat merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Keluarga Fat dapat dikatakan secara ekonomi kurang. Kakaknya sempat bekerja sebagai buruh di Jakarta, akan tetapi kini menanggur dan tinggal bersama orang tuanya di Lubuk Minturun, yang letaknya agak di pinggir Kota. Sedangkan orang tua Fat hanya buruh tani (ladang) dengan penghasilan terbatas. Fat kini bekerja pada home industri didepan rumah, yaitu membantu pengerjaan pengemasan penganan yang diproduksi home industri tersebut.

FIK berasal dari keluarga dengan status sosial rendah. Berasal dari keluarga besar dengan jumlah saudara hingga dua belas orang, bapak dan ibu Fik yang bekerja sebagai buruh tani (ladang) tidak mengecap pendidikan cukup. Bapak Fik yang sudah cukup berusia bahkan tidak dapat mengingat nama anaknya (apalagi urutan kelahiran anak-anaknya), bicara dengan tutur kata yang agak kasar dan dengan suara keras, yang sekaligs menunjukkan kemampuan intelektual dan status sosial ekonomi keluarga tersebut.

dan masih bekerja disana hingga kini.Perkenalan Fat dan Fik difasilitasi oleh kerabat Fik, yang kebetulan kenal baik dengan Fat. Perkenalan berlangsung setahun lebih, hingga kemudian keduanya memutuskan meneruskan ke jenjang pernikahan. Mereka menikah pada Februari 2011, dikaruniai satu anak yang lahir pada Juli 2012.

Setelah menikah, Fat dan Fik sebagaimana tradisi Minang, tinggal di rumah perempuan (Fat). Pernikahan mereka awalnya penuh kebahagiaan. Akan tetapi karena Fat suka membentak-bentak, berteriak, meraung-raung bahkan pernah berguling-guling dipelataran saat marah; keributan demi keributan tak terhindarkan. Persoalan kecil menjadi besar karena mendapat respon berlebihan dari Fat. Selain suka mengamuk, Fik mengeluhkan Fat yang kerap datang ke kantor Fik dan mengamuk disana dan membuat Fik malu. Adapun Fik menurut Fat berubah kasar setelah menikah karena terlibat perjudian. Konflik memuncak ketika Fik meninggalkan rumah Fat dan membawa semua barang-barangnya, sebagai pertanda bahwa ia sudah tidak ingin meneruskan pernikahannya dengan Fat. Fat yang tidak terima mendatangi Fik dan mengamuk di rumah Fik, meminta Fik kembali ke rumah. Fik tidak menggubris. Kondisi bertambah parah karena bapak Fat juga bereaksi keras, melabrak Fik sambil membawa parang.Fik tidak juga kembali hingga Fat melahirkan, bahkan hingga anaknya sudah bisa berjalan. Sesekali Fik ada memberi nafkah kepada Fat dan hal itu memicu kemarahan Fat dan mendorong Fat melabrak Fik ke kantor.

Proses Cerai Gugat. Karena Fik tidak kunjung kembali dan tidak memberi nafkah, Fat atas masukan keluarga dan teman menggugat cerai Fik. Gugatan cerai diajukan Fat pada bulan Mei 2013 dan keluar putusan pada Juni 2003. Sebagaimana halnya IK, putusan gugatan cerai Fat sangat cepat, yaitu hanya sebulan setelah diajukan.

Meski di dalam SK cerai disebutkan bahwa Fik dihukum untuk membayar nafkah setiap bulannya (sebesar lima ratus rupiah), nafkah tersebut tidak pernah diberikan kepada Fat paska putusan cerai gugat keluar hingga kini. Keluarga Fik memang pernah memberi uang saat anak Fat dan Fik berulang tahun, akan tetapi bersifat temporal. Fat dan keluarga pun tidak terlalu paham haknya, karena mereka tidak mengerti bahwa Fik diwajibkan memberi nafkah (di dalam SK disebutkan menghukum) untuk perawatan anak Fik dan Fat.

Paska Cerai Gugat. Paska cerai gugat Fat masih terlihat terguncang dan belum dapat menerima. Kemarahan masih jelas terlihat pada wajah Fat yang bereaksi negatif ketika nama Fik disebut atau ketika kasusnya ditanyakan kembali. Untuk pengasuhan Fat mengandalkan dukungan keluarga, namun karena keluarga bukanlah orang yang mengerti pendidikan anak, pengasuhan dilakukan seadanya tanpa pengetahuan yang memadai (oleh ibunya yang sudah agak sepuh atau kakaknya yang belum menikah dan kini menganggur). Fat terbantu dengan dukungan tugas pengasuhan dari keluarga besar, terlbeih lagi karena Fat yang belum dapat berdamai dengan masalah yang dihadapinya cenderung tidak fokus pada pengasuhan anaknya. Ia disibukkan dengan urusan dendamnya kepada mantan suaminya.Lingkungan sekitar tempat tinggal Fat yang masih bernuansakan pedesaan cenderung menilai perceraian sebagai aib. Karena itu respon negatif lingkungan masih kerap diterima Fat selain karena karakter Fat yang temperamental. Meski demikian Fat diuntungkan karena kini sudah mempunyai pekerjaan, sehingga perlahan-lahan dapat mengalihkan kemarahannya pada hal lain yang lebih produktif (bekerja).

4.5. Analisis Kasus

4.5.1.Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai Suami.

suami sudah tidak lagi ingin meneruskan pernikahan, baik karena ketidak-cocokan terhadap pribadi istri (Kasus Fat dan Fik serta IB dan IK) maupun sebagai akibat ikut campurnya orang tua dan keluarga dalam pernikahan (kasus EL-OS). Temuan ini berbeda dengan kebanyakan tstudi perceraian yang menempatkan faktor ekonomi selalu sebagai penyebab dominan, yang sekaligus menunjukkan bekerjanya faktor-faktor non-materi pada kasus-kasus tertentu.

Mengenai mengapa pihak istri menggugat cerai, hal itu bukan karena peningkatan kemampuan ekonomi perempuan (independensi perempuan) dan juga bukan karena kesadaran gender yang makin baik. Pada tiga kasus yang di dalami, bekerjanya perempuan bukan menjadi penyebab perceraian, akan tetapi perempuan bekerja justru untuk mempertahankan diri paska perceraian. Alasan cerai gugat lebih sebagai upaya perempuan memperjelas status atau keberadaannya dalam pernikahan, mengingat dengan kondisi status yang tidak jelas, perempuan berada pada kondisi yang lebih buruk dibandingkan jika ia melakukan cerai gugat (rational choice theory). Adanya dukungan dari keluarga besar dan penilaian masyarakat yang makin objektif teradap kasus perceraian, menyebabkan kalkulasi atas tindakan cerai gugat dinilai lebih menguntungkan, dibandingkan dengan kondisi tidak memiliki status yang jelas dalam pernikahan.

Mengenai adanya dukungan dari keluarga besar, hal itu sekaligus menunjukkan masih eksisnya keluarga besar di Padang, meski terbatas pada ibu, bapak, serta kakak dan adik, sementara peran ninik-mamak kalau pun ada tidak terlalu menonjol. Dukungan diberikan keluarga besar dengan tujuan untuk mengeluarkan perempuan dari penderitaan akibat pengabaian, yang secara konkrit disaksikan langsung oleh keluarga besar.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa suami tidak menceraikan istri jika memang sudah tidak lagi menginginkan dan membiarkan istri yang melakukan tindakan untuk bercerai? Alasan keengganan pihak suami untuk mengeluarkan uang guna mengurus perceraian serta tidak ingin repot, dapat diduga menjadi penyebab terjadinya pembiaran meski pihak suami sudah tidak lagi ingin meneruskan perkawinan. Pada sisi lain, hal ini menunjukkan semakin tidak bekerjanya kontrol sosial masyarakat, sehingga tindakan pengabaian (tidak melaksanakan peran, tidak memenuhi kewajiban) terhadap istri dan anak, dapat berlangsung lama tanpa ada respon apapun dari sekitar.

Dalam konteks masyarakat Minang, hal ini sekaligus menunjukkan sudah tidak bekerjanya (tidak hidupnya) pranata sosial masyarakat setempat yang bersumber dari adat istiadat dalam mencegah tindakan penyimpangan. Kontrol atas masyarakat melalui peran ninik-mamak sebelumnya dalam kurun waktu cukup lama efektif mencegah berbagai tindakan penyimpangan yang ada (hamil diluar nikah, berhubungan dengan bukan muhrim, perjudian, dan lain-lain), yang pada akhirnya sekaligus menjaga keutuhan keluarga dan kesucian lembaga pernikahan. Akan tetapi seiring dengan makin menurunnya peran ninik-mamak (terutama peran ekonomi) baik karena tantangan internal pada diri ninik-ninik-mamak yang harus berkonsentrasi memenuhi kebutuhan (termasuk kebutuhan ekonomi) diri dan keluarga sehingga peran membimbing (dan menafkahi) anak kemenakan menjadi terabaikan, ninik-mamak juga kehilangan saham untuk dapat melaksanakan peran yang lebih besar (pengawasan, penasihatan). Karenanya dalam banyak kasus ninik-mamak hanya menjadi stempel atas kebijakan yang diambil, dengan penguatan peran pada ayah bahkan pada individu itu sendiri (makin individualis).

tanah adat atau tanah pusaka dan belum masuk ke ranah pernikahan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat KAN baru dikembangkan ditingkat Nagari (Kecamatan), sementara ditingkat jorong bahkan desa serta kaum, yang sangat mungkin berperan mengurus masalah pernikahan (penanaman nilai-nilai tentang berkeluarga dan konsultasi pernikahan), belum lagi terlihat. Ditingkat Nagari KAN juga mulai difungsikan sebagai BP4 (disebut dengan BP4 Nagari), namun belum efektif untuk semua kecamatan.

Persoalan lain, mengapa pihak suami meninggalkan istri? Untuk kasus EL, faktor campur tangan keluarga suami (ibu dan kakak perempuan), terutama dalam urusan kebebasan pasangan suami istri tersebut untuk tinggal terpisah dari keluarga suami, menjadi faktor utama. Hubungan antar anggota keluarga yang terlalu kuat (antara ibu dan anak laki-lakinya serta antara kakak perempuan dengan adik laki-lakinya) menjadikan pihak ibu dari suami EL serta kakak kandung OS tidak dapat (kurang dapat berempati akan kebutuhan keluarga baru tersebut terutama kebutuhan pihak istri adiknya atau kebutuhan menantunya). Hal tersebut menjadi semakin buruk ketika suami-istri tinggal terpisah (istri kembali ke rumah orang tua) dan juga diperparah dengan ketidak-sabaran pihak suami untuk menunggu konflik mereda serta sikap pro-aktif pihak suami untuk menyelesaikan masalah. Kondisi menjadi makin sulit ketika dalam kondisi penuh konflik pihak suami justru memutuskan untuk menikah lagi. Pada tahap ini (pengabaian pihak suami terhadap istri dan anak yang dikandung serta keputusan suami menikah lagi sementara masalah belum selesai), memantapkan pihak istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Hal tersebut relatif mirip dengan kasus IK meski dengan bentuk agak berbeda. Jika konflik dalam rumah tangga EL dipicu oleh dominasi keluarga suami atas diri suami, pada kasus IK dominasi keluarga istri yang memunculkan sikap kurang penghargaan isteri terhadap suami yang tinggal di rumahnya yang menjadi penyebab. Meski rumah IK yang berasal dari keluarga cukup mampu memungkinkan pasangan suami istri tersebut tinggal di rumah keluarga istri, namun jika pihak istri kurang dapat menunjukkan penghargaan terhadap suami mengingat laki-laki Padang umumnya perlu diperlakukan khusus karena kuatnya budaya patriarki. Terlebih lagi karena suami IK datang dari keluarga terpandang dengan status sosial baik dan sekaligus pimpinan dari suatu kaum. Sikap yang tidak baik (kurang menghargai) bukan hanya akan melukai perasaan suami, akan tetapi sekaligus menimbulkan penolakan dari keluarga besar suami karena dinilai merendahkan keluarga besar. Karenanya kemampuan perempuan untuk melakukan penyesuaian perangainya terhadap kebiasaan yang hidup dimasyarakat, menjadi kebutuhan mutlak guna menjaga keutuhan rumah-tangganya. Perbedaan karakter antara suami dan istri pada kasus IK dan IB juga perlu dicermati, karena meskipun keduanya datang dari keluarga terpandang dan dengan status pendidikan yang sama tingginya, akan tetapi penyesuaian masing-masing pihak terhadap karakter personal pasangan, persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian. Hal ini sekaligus memunculkan pertanyaan, mengingat pada ketiga pernikahan yang kasusnya didalami, meski pernikahan diawali dengan perkenalan (berpacaran) bahkan pada kasus IK-IB berpacaran setahun lebih, ternyata tidak membantu masing-masing pihak untuk saling mengenal karakter pasangannya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa proses berpacaran yang kerap ditengarai sebagai tahapan saling mengenal, tidak selalu terjadi karena masing-masing pihak masih harus beradaptasi dengan agak sulit setelah menikah.

keluarga dalam menghadapi masalah, yang kerap dengan mudah menjadikan perceraian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Peningkatan angka perceraian diduga diantaranya terjadi karena hal ini, yaitu karena semakin rendahnya ketahanan keluarga, terutama pada keluarga dengan usia pernikahan lima tahun atau kurang. Hal ini juga membenarkan proposisi bahwa semakin lama pasangan menikah, semakin kecil

kemungkinan terjadi perceraian.

(http://freesociologybooks.com/sociology_Of_The_Family/12_Divorce_and_Separation. php).

Proses perceraian yang makin mudah (dan murah), juga dapat diduga menjadi faktor mengapa sebagian orang menjadikan perceraian sebagai pilihan solusi atas permasalahan yang dihadapi, tanpa mempertimbangkan ekses negatif yang mungkin menyertai (terhadap anak misalnya). Rendahnya pemahaman yang benar tentang keluarga karena tidak berfungsinya sistem pembinaan masyarakat mengenai keluarga baik melalui keluarga, sekolah, maupun komunitas (masyarakat), menyebabkan pernikahan atau kehidupan berkeluarga termasuk perceraian kini dimaknai dalam arti berbeda (tidak lagi seagai institusi sakral yang perlu dipertahankan).

4.5.2. Dampak Cerai Gugat pada Institusi Keluarga.

Pada kasus EL dan IK yang memiliki latar belakang pendidikan cukup baik (tamat S1) dan mempunyai kesanggupan untuk bekerja menafkahi diri sendiri dan anak meski dalam jumlah terbatas serta adanya dukungan keluarga pihak perempuan, dampak perceraian bagi EL dan IK meski pun meninggalkan kesedihan dan kemarahan akan tetapi tidak terlalu berdampak mengingat dampak ekonomi dapat diminimalisir. Terlebih lagi karena ketika mereka masih menikah pun suami dan keluarga tidak memberikan nafkah maksimal (istri masih terlibat dalam pembiayaan keuangan rumah-tangga). Pada kasus EL bahkan uang pesangon miliknya habis digunakan untuk keperluan rumah-tangga. Hal tersebut berbeda dengan kasus Fat yang berpendidikan SLTA dan tidak memiliki cukup ketrampilan serta kondisi keuangan yang terbatas. Selain itu lingkungan sosial FAT yang tinggal dipinggir kota (Lubuk Minturun), menyebabkan isu perceraian masih menjadi isu sensitif. Ketidak-sediaan FAT untuk diwawancarai (menjawab tapi hanya terbatas) dan ekspresi kemarahan FAT saat ditanyai, menjadi gambaran tentang hal tersebut. Begitu pula ekspresi kemarahan keluarga suami FAT atas kedatangan peneliti. Kurangnya pendidikan dan lingkungan sosial yang relatif agak tradisional, berpengaruh besar atas keberadaan keluarga pasangan tersebut.

Masyarakat Minang umumnya, termasuk mereka yang tinggal di Kota Padang, masih kuat menganut extended family (keluarga luas) dalam hal ini keluarga pihak istri. Segera setelah menikah peran keluarga istri langsung dapat dirasakan, diantaranya dengan keharusan pasangan yang baru menikah tinggal di rumah keluarga istri (umumnya mereka baru meninggalkan rumah keluarga istri setelah mempunyai rumah sendiri). Tradisi ini tampak jelas pada disain Istana Baso Pagaruyung yang menempatkan anak-anak mereka yang sudah menikah masuk ke dalam rumah pusako (yang disebut pula sebagai Rumah Bundo Kanduang, masing-masing mendapat satu kamar). Meski beberapa tradisi Minang sudah mulai memudar, kembalinya anak perempuan ke rumah keluarga (orang tuanya) masih kuat dipraktekkan di masyarakat Minang di Sumatera Barat, termasuk di Padang.