BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kanker

Kanker adalah gangguan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Proses yang dihasilkan disebut neoplasia, pertumbuhan sel yang baru disebut neoplasma. Sel yang mengalami neoplasia cenderung relatif tidak terkoordinasi dan otonom, tidak terkontrol oleh regulasi sel normal selama pertumbuhan dan pembelahan sel. Sehingga reproduksi sel menjadi tidak terkontrol oleh sinyal kontrol pertumbuhan sel normal. Sel yang mengalami neoplasia menjalani siklus sel yang lebih sering (Porth, 2015).

Pertumbuhan dan perbaikan sel normal terdiri dari dua komponen: proliferasi dan diferensiasi sel. Proliferasi, atau proses pembelahan sel ditentukan oleh tingkat proliferasi sel dan kematian oleh apoptosis. Pada Malignant neoplasma, akumulasi sel neoplastik tidak hanya menyebabkan proliferasi berlebihan dan tidak terkendali, tetapi juga menghambat proses apoptosis sel. Sel kanker pertumbuhannya sangat cepat, menyebar dan dapat masuk ke jaringan didekatnya dan dapat menyebar kebagian tubuh lain (Porth, 2015).

ekstraseluler dan pembuluh darah. Hal ini penting untuk pertumbuhan karena membawa suplai darah dan menunjang sel-sel parenkim tumor (Porth, 2015).

Gambar 2.1 Perbedaan Sel Kanker dan Sel Normal

(Sumber:

2.2 Kanker Serviks

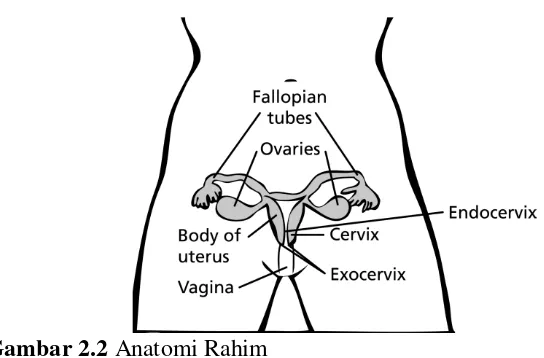

Gambar 2.2 Anatomi Rahim

(Sumber: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/prevention-and-early-detection/what-is-cervical-cancer.html )

Kanker ini dapat terjadi karena sel-sel permukaan tersebut mengalami penggandaan dan berubah sifat tidak seperti sel normal (Savitri, 2015).

2.2.1 Epidemiologi

Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering ke-2 yang sering terjadi pada perempuan di negara berkembang dengan perkiraan 445000 kasus baru tahun 2012 (84% dari kasus baru di seluruh dunia). Pada tahun 2012, diperkirakan tiap tahun 270.000 perempuan meninggal dunia akibat kanker serviks. Angka kejadian kanker serviks 85% dari kematian berada di negara-negara berkembang (WHO, 2016).

Di Indonesia kanker serviks menduduki urutan kedua dari 10 kanker terbanyak berdasarkan data dari Patologi Anatomi tahun 2010 dengan insidens sebesar 12,7%. Menurut perkiraan Departemen Kesehatan RI saat ini, jumlah wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90-100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40 ribu kasus kanker serviks (Kemenkes, 2015).

2.2.2 Patofisiologi

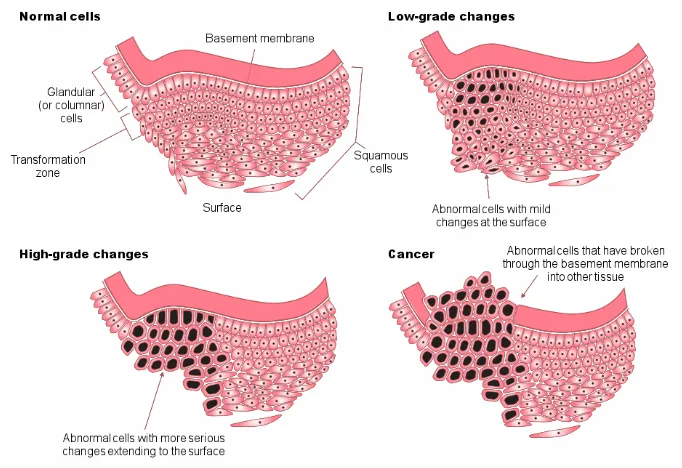

Kanker serviks adalah tumor ganas yang berasal dari sel epitel skuamosa. Kanker ini terjadi apabila sel-sel pada serviks berubah dan tumbuh tidak terkendali. Sel-sel ini bisa berubah dari normal menjadi prakanker dan kemudian menjadi kanker. Sebelum terjadinya kanker, akan didahului oleh keadaan yang disebut lesi prakanker atau Cervical Intraephiteal Neoplasia (CIN) (Savitri, 2015).

prakanker yang disebut sebagai Cervical Intraephiteal Neoplasia (CIN). Fase prakanker sering disebut dengan displasia merupakan perubahan premalignant (prakeganasan) dari sel-sel rahim. Ada tiga pola utama tahap prakanker, dimulai dengan infeksi pada sel serta berlanjut menjadi intraepithelia neoplasia dan pada akhirnya berubah menjadi sel kanker serviks (Savitri, 2015).

a. Cervical Intraepithelial Neoplasia I (CIN I), disebut juga Low Grade Squamous Intraepitheal Lessions (LSILs). Pada tahap ini sudah terjadi perubahan. Sel yang terinfeksi HPV onkogenik akan membuat partikel-partikela virus baru.

b. Cervical Intraepithelial Neoplasia II (CIN II), disebut juga High Grade Squamous Intraepitheal Lessions (HSILs). Pada tahap ini, sel-sel semakin menunjukkan gejala abnormal prakanker.

c. Cervical Intraepithelial Neoplasia III (CIN III), pada tahap ini, lapisan permukaan serviks atau leher rahim telah dipenuhi sel-sel abnormal menjadi carsinoma in situ (dini), yaitu keganasan yang masih terlokalisir dan belum menembus sel barier.

d. Kanker serviks, jika dibiarkan akan menyebar pada jaringan tubuh lain dan memasuki stadium IV (Savitri, 2015).

2.2.3 Etiologi

a. Melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun, sebelum usia 20 tahun organ reproduksi wanita belum memiliki tingkat kematangan yang sesuai. Usia yang paling optimal bagi wanita adalah usia 20-35 tahun. b. Bergonta-ganti pasangan seksual, terlalu sering bergonta-ganti pasangan

seksual dapat meningkatkan resiko terkena HPV. Hal ini dapat menyebabkan resiko terkena kanker serviks semakin meningkat, resiko seorang wanita terkena kanker serviks menjadi 10 kali lipat apabila ia memiliki enam partner seksual atau lebih.

c. Paritas yang tinggi, paritas atau kelahiran yang paling optimal adalah kelahiran sampai ketiga kali. Semakin banyak proses melahirkan maka semakin tinggi resiko terkena kanker serviks.

d. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang, penggunaan kontrasepsi lebih dari lima tahun akan meningkatkan resiko terkena kanker serviks sebesar 1,53 kali.

e. Merokok, kebiasaan merokok juga menyumbang pertumbuhan kanker serviks. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa lendir serviks pada wanita perokok mengandung nikotin dan zat-zat lain yang juga terkandung dalam rokok. Hal ini serviks kehilangan daya tahan secara optimal.

g. Usia, sebagian besar penderita kanker serviks adalah wanita berusia 40 tahun keatas. Sangat jarang ditemukan wanita berusia di bawah 35 tahun terkena kanker serviks. Hal ini dikarenakan virus HPV perlu 10-20 tahun untuk bertransformasi menjadi kanker serviks.

h. Defisiensi nutrisi, kekurangan nutrisi pada tubuh juga dapat menjadi faktor resiko yang nyata pada wanita untuk terkena kanker serviks. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa defisiensi asam folat juga dapat meningkatkan resiko dysplasia ringan atau sedang.

i. Infeksi klamidia, infeksi klamidia merupakan salah satu penyakit menular seksual (PMS) yang dapat menyerang organ reproduksi pria dan wanita. j. Lemahnya imunitas, jika seorang wanita terdiagnosis virus Human

immunodeficiecy virus (HIV) maka akan mudah sekali untuk terinfeksi virus HPV (Savitri, 2015).

2.2.4 Gejala dan Tanda Klinis Kanker Serviks

Gejala dan tanda klinis kanker serviks dapat berupa:

a. Perdarahan dari vagina setelah menopause atau setelah berhubungan seksual.

b. Rasa sakit selama berhubungan seksual. c. Keputihan yang tidak seperti biasa.

d. Perdarahan menstruasi yang lebih lama dan lebih sakit dari biasanya. e. Kelelahan yang berlebih.

f. Nyeri kaki atau bengkak pada kaki.

2.2.5 Diagnosis

Tes Pap smear pada saat ini merupakan alat skrining yang dapat diandalkan. Tes Pap smear direkomendasikan pada saat mulai melakukan aktivitas seksual atau setelah menikah. Setelah tiga kali pemeriksaan tes Pap smear tiap tahun, interval pemeriksaan dapat lebih lama (tiap 3 tahun sekali). Bagi kelompok perempuan yang beresiko tinggi (infeksi HPV, HIV kehidupan seksual yang beresiko) dianjurkan tes Pap smear setiap tahun pemastian diagnosis dilaksanakan dengan biopsi serviks (Kampono, 2011).

Gambar 2.3 Tahapan Perubahan Sel yang Normal

(Sumber: https://www.healthed.govt.nz/resource/prevention-cervical-cancer-guide-women-new-zealand)

Pemeriksaan radiologi berupa foto paru-paru, pielografi intravena atau CT-Scan merupakan pemeriksaan penunjang untuk melihat perluasan penyakit, serta menyingkirkan adanya obstruksi ureter. Pemeriksaan laboraturium klinik berupa pemeriksaan darah tep, tes fungsi ginjal, dan tes fungsi hati diperlukaan untuk mengevaluasi fungsi organ serta menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan (Kampono, 2011).

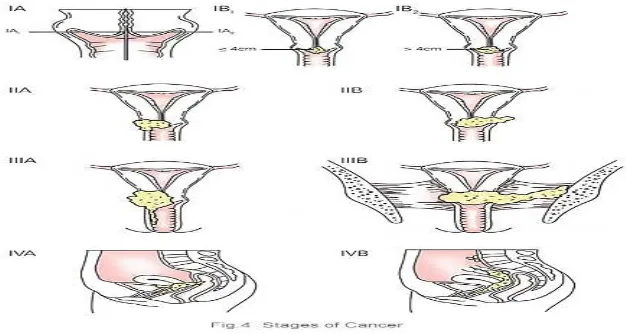

2.2.6 Stadium Kanker Serviks

Stadium kanker serviks ditentukan berdasarkan pada sejauh mana kanker menginvasi atau menyebar bagian tubuh lain. Kanker serviks memiliki empat stadium, semakin besar angka stadium, maka semakin akut kanker serviks yang diderita. Kanker serviks sendiri biasanya menyebar di area jaringan panggul atau kelenjar getah bening. Kanker serviks juga dapat menyebar pada bagian tubuh lain misalnya paru-paru, hati, atau tulang. Kanker yang menyebar pada organ tubuh lain itu memiliki sifat yang sama dengan kanker serviks. Mereka bukan dikategorikan kanker paru-paru atau kanker tulang (Savitri, 2015).

Gambar 2.4 Stadium Kanker Serviks

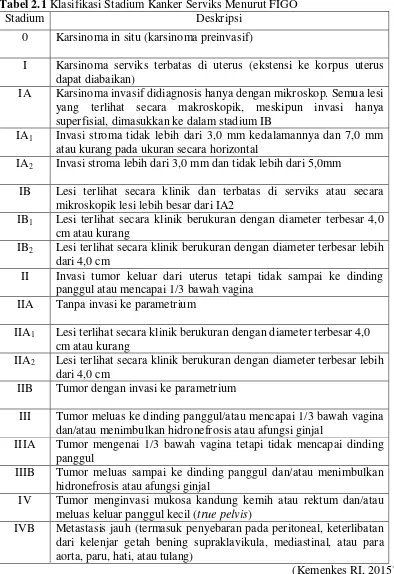

Klasifikasi Stadium menurut International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi Stadium Kanker Serviks Menurut FIGO

Stadium Deskripsi

0 Karsinoma in situ (karsinoma preinvasif)

I Karsinoma serviks terbatas di uterus (ekstensi ke korpus uterus dapat diabaikan)

IA Karsinoma invasif didiagnosis hanya dengan mikroskop. Semua lesi yang terlihat secara makroskopik, meskipun invasi hanya superfisial, dimasukkan ke dalam stadium IB

IA Invasi stroma tidak lebih dari 3,0 mm kedalamannya dan 7,0 mm atau kurang pada ukuran secara horizontal

1

IA2 Invasi stroma lebih dari 3,0 mm dan tidak lebih dari 5,0mm

IB Lesi terlihat secara klinik dan terbatas di serviks atau secara mikroskopik lesi lebih besar dari IA2

IB Lesi terlihat secara klinik berukuran dengan diameter terbesar 4,0 cm atau kurang

1

IB Lesi terlihat secara klinik berukuran dengan diameter terbesar lebih dari 4,0 cm

2

II Invasi tumor keluar dari uterus tetapi tidak sampai ke dinding panggul atau mencapai 1/3 bawah vagina

IIA Tanpa invasi ke parametrium

IIA Lesi terlihat secara klinik berukuran dengan diameter terbesar 4,0 cm atau kurang

1

IIA Lesi terlihat secara klinik berukuran dengan diameter terbesar lebih dari 4,0 cm

2

IIB Tumor dengan invasi ke parametrium

III Tumor meluas ke dinding panggul/atau mencapai 1/3 bawah vagina dan/atau menimbulkan hidronefrosis atau afungsi ginjal

IIIA Tumor mengenai 1/3 bawah vagina tetapi tidak mencapai dinding panggul

IIIB Tumor meluas sampai ke dinding panggul dan/atau menimbulkan hidronefrosis atau afungsi ginjal

IV Tumor menginvasi mukosa kandung kemih atau rektum dan/atau meluas keluar panggul kecil (true pelvis)

IVB Metastasis jauh (termasuk penyebaran pada peritoneal, keterlibatan dari kelenjar getah bening supraklavikula, mediastinal, atau para aorta, paru, hati, atau tulang)

2.2.7 Penatalaksanaan Kanker Serviks 2.2.7.1 Operasi

Operasi merupakan salah satu pengobatan yang paling efektif bagi kanker serviks, dengan catatan stadium kanker serviks pasien berada pada stadium awal. Dengan melakukan operasi, pasien bisa langsung sembuh dalam jangka waktu pendek. Metode operasi juga memiliki beberapa kekurangan, misalnya lingkup pengangkatan yang luas dan gangguan fungsi buang air kecil pasca operasi (Savitri, 2015).

Tindakan pembedahan dapat dilakukan pada kanker serviks sampai stadium IIA dan dengan hasil pengobatan selektif radiasi, akan tetapi mempunyai keunggulan dapat meninggalkan ovarium pada pasien usia pramenopause. Kanker serviks dengan diameter lebih dari 4 cm menurut beberapa peneliti lebih baik diobati dengan kemoradiasi daripada operasi. Histerektomi radikal mempunyai mortalitas kurang dari 1%. Morbiditas termasuk kejadian fistel (1% sampai 2%), kehilangan darah, atonia kandung kemih yang membutuhkan katerisasi intermitten, antikolinergik atau alfa antagonis (Kampono, 2011).

2.2.7.2 Radioterapi

tumor terhadap radiasi, efek samping yang timbul pengalaman dan radioterapis serta penderita yang kooperatif (Savitri, 2015).

Metode radioterapi harus disesuaikan dengan tujuannya yaitu pengobatan kuratif atau paliatif. Pengobatan kuratif berarti mematikan sel kanker serta sel yang telah menjalar ke sekitarnya atau metastasis ke kelenjar getah bening panggul, dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin kebutuhan jaringan sehat di sekitar. Radioterapi dengan dosis kuratif hanya akan diberikan pada penderita stadium I sampai IIIB. Apabila sel kanker sudah keluar kerongga panggul, maka radioterapi hanya bersifat paliatif yang diberikan secara selektif pada stadium IVA. Terapi penyinaran efektif untuk mengobati kanker invasif yang masih terbatas pada daerah panggul (Savitri, 2015).

2.2.7.3 Kemoterapi

Kemoterapi merupakan pengobatan menggunakan obat-obatan untuk mencapai kanker manapun dalam tubuh. Ketika kanker serviks telah menyebar le organ tubuh yang lain, kemungkinan kemoterapi menjadi pilihan utama. Kemoterapi merupakan metode pengobatan yang bersifat sistemik dengan menggunakan obat-obat sitotoksik/antikanker dalam terapi kanker. Kemoterapi bekerja membunuh dengan cepat sel-sel yang membelah. Sel ini termasuk sel kanker yang terus membelah dan membentuk sel baru serta sel sehat yang pembelahannya cepat seperti pada sel tulang, saluran pencernaan, sistem reproduksi dan folikel rambut (Savitri, 2015).

cisplatin. Jenis kemoterapi lainnya yang mempunyai aktivitas yang dimanfaatkan dalam terapi adalah ifosfamid dan paclitaxel (Kampono, 2011).

2.2.8 Prognosis

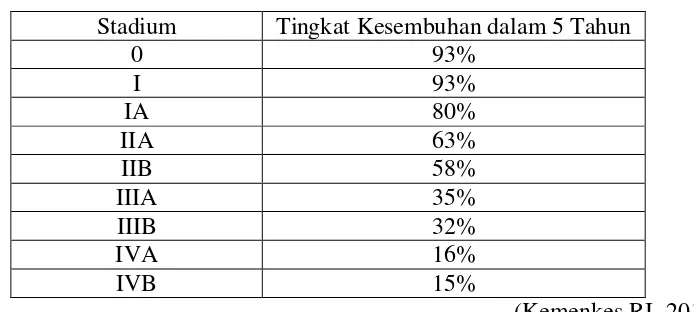

Angka survival rate (tingkat kesembuhan) kanker serviks adalah 5 tahun, berdasarkan AJCC tahun 2010 seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Angka Survival Rate Kanker Serviks

Stadium Tingkat Kesembuhan dalam 5 Tahun

0 93%

I 93%

IA 80%

IIA 63%

IIB 58%

IIIA 35%

IIIB 32%

IVA 16%

IVB 15%

(Kemenkes RI, 2015)

2.3 Drugs Related Problems 2.3.1 Definisi

Drug related problems adalah kejadian yang tidak diinginkan atau resiko yang dialami oleh pasien terkait terapi obat serta hal-hal lainnya yang dapat menghambat atau mengganggu tercapainya tujuan terapi yang diinginkan. Setiap masalah DRPs yang terjadi, keberhasilan terapi dapat terganggu dan tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perlu untuk menyelesaikan masalah DRPs agar tujuan terapi dapat tercapai (Cipolle, et al., 2004).

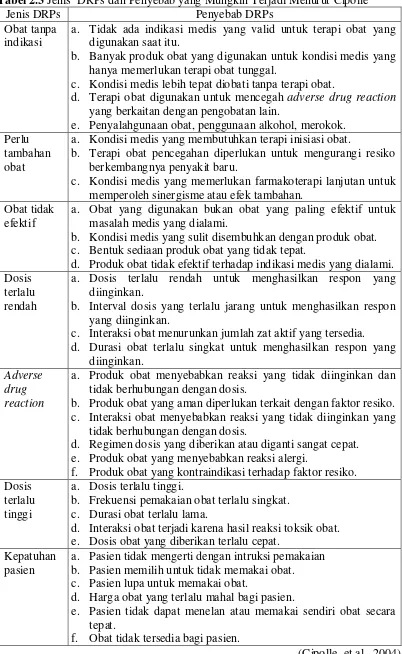

2.3.2 Klasifikasi

tahun 1990 oleh kelompok riset di Peters Institute of Pharmaceutical Care University Minnesota. Untuk memahami ketujuh kategori DRPs, perlu mengetahui kategori dasar dari DRPs. Kategori DRPs mendefinisikan serangkaian masalah yang mungkin disebabkan oleh obat/atau yang dapat diselesaikan dengan terapi obat. Oleh karena itu DRPs menggambarkan ruang lingkup tanggung jawab praktisi Pharmaceutical Care. Dua kategori pertama merupakan DRPs terkait dengan indikasi. Kategori ketiga dan keempat berhubungan dengan efektifitas. Kategori kelima dan keenam dari DRPs berhubungan dengan keselamatan. Kategori ketujuh berkaitan dengan kepatuhan pasien. Berikut ketujuh DRPs kategori Cipolle:

a. Pasien menerima terapi obat yang tidak diperlukan karena pasien tidak memiliki indikasi klinis pada saat itu.

b. Pasien membutuhkan terapi obat tambahan untuk mengobati atau mencegah berkembangnya penyakit baru pada pasien.

c. Pasien menerima produk obat yang tidak efektif untuk menghasilkan respon yang diinginkan

d. Pasien menerima dosis yang terlalu rendah untuk menghasilkan respon yang diinginkan.

e. Pasien menerima obat yang dapat menyebabkan adverse drug reaction. f. Pasien menerima dosis terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan efek

yang tidak diinginkan.

g. Pasien tidak patuh menggunakan terapi obat yang diterima.

Tabel 2.3 Jenis DRPs dan Penyebab yang Mungkin Terjadi Menurut Cipolle

Jenis DRPs Penyebab DRPs

Obat tanpa indikasi

a. Tidak ada indikasi medis yang valid untuk terapi obat yang digunakan saat itu.

b. Banyak produk obat yang digunakan untuk kondisi medis yang hanya memerlukan terapi obat tunggal.

c. Kondisi medis lebih tepat diobati tanpa terapi obat.

d. Terapi obat digunakan untuk mencegah adverse drug reaction yang berkaitan dengan pengobatan lain.

e. Penyalahgunaan obat, penggunaan alkohol, merokok. Perlu

tambahan obat

a. Kondisi medis yang membutuhkan terapi inisiasi obat.

b. Terapi obat pencegahan diperlukan untuk mengurangi resiko berkembangnya penyakit baru.

c. Kondisi medis yang memerlukan farmakoterapi lanjutan untuk memperoleh sinergisme atau efek tambahan.

Obat tidak efektif

a. Obat yang digunakan bukan obat yang paling efektif untuk masalah medis yang dialami.

b. Kondisi medis yang sulit disembuhkan dengan produk obat. c. Bentuk sediaan produk obat yang tidak tepat.

d. Produk obat tidak efektif terhadap indikasi medis yang dialami. Dosis

terlalu rendah

a. Dosis terlalu rendah untuk menghasilkan respon yang diinginkan.

b. Interval dosis yang terlalu jarang untuk menghasilkan respon yang diinginkan.

c. Interaksi obat menurunkan jumlah zat aktif yang tersedia. d. Durasi obat terlalu singkat untuk menghasilkan respon yang

diinginkan. Adverse

drug reaction

a. Produk obat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan dan tidak berhubungan dengan dosis.

b. Produk obat yang aman diperlukan terkait dengan faktor resiko. c. Interaksi obat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan yang

tidak berhubungan dengan dosis.

d. Regimen dosis yang diberikan atau diganti sangat cepat. e. Produk obat yang menyebabkan reaksi alergi.

f. Produk obat yang kontraindikasi terhadap faktor resiko. Dosis

terlalu tinggi

a. Dosis terlalu tinggi.

b. Frekuensi pemakaian obat terlalu singkat. c. Durasi obat terlalu lama.

d. Interaksi obat terjadi karena hasil reaksi toksik obat. e. Dosis obat yang diberikan terlalu cepat.

Kepatuhan pasien

a. Pasien tidak mengerti dengan intruksi pemakaian b. Pasien memilih untuk tidak memakai obat. c. Pasien lupa untuk memakai obat.

d. Harga obat yang terlalu mahal bagi pasien.

e. Pasien tidak dapat menelan atau memakai sendiri obat secara tepat.

f. Obat tidak tersedia bagi pasien.

Dalam publikasi Strand dan Hepler pada pelayanan farmasi, mereka juga mengenalkan beberapa kategori DRPs. Dalam pendekatan ini, masalah dan penyebab tidak dipisahkan. Menurut Strand, et al., (1990) klasifikasi DRPs dibagi menjadi 8 kategori:

Strand, et al., (1990) mengklasifikasikan DRPs menjadi 8 kategori besar: a. Pasien mempunyai kondisi medis yang membutuhkan terapi obat pasien tidak

mendapatkan obat untuk indikasi tersebut.

b. Pasien mempunyai kondisi medis dan menerima obat yang mempunyai indikasi medis valid.

c. Pasien mempunyai kondisi medis tetapi mendapatkan obat yang tidak aman, tidak paling efektif, dan kontraindikasi dengan pasien tersebut.

d. Pasien mempunyai kondisi medis dan mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut kurang.

e. Pasien mempunyai kondisi medis dan mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut lebih.

f. Pasien mempunyai kondisi medis akibat dari reaksi obat yang merugikan. g. Pasien mempunyai kondisi medis akibat interaksi obat- obat, obat – makanan,

obat – hasil laboratorium.

h. Pasien mempunyai kondisi medis tetapi tidak mendapatkan obat yang diresepkan.

kata lain, klasifikasi ini tampaknya fokus pada perilaku pasien. Klasifikasi DRPs menurut Konsesus Granada adalah:

a. Indikasi : Pasien tidak menggunakan obat-obat yang dibutuhkan, pasien menggunakan obat yang tidak dia butuhkan.

b. Efektifitas : Pasien menggunakan obat yang salah.

c. Obat : Pasien menggunakan dosis, interval, ataupun durasi lebih rendah dari yang dibutuhkan.

d. Keamanan : Pasien menggunakan dosis, interval, ataupun durasi berlebih dari yang dibutuhkan, pasien menggunakan obat yang dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan (Consesus Committee, 2002)

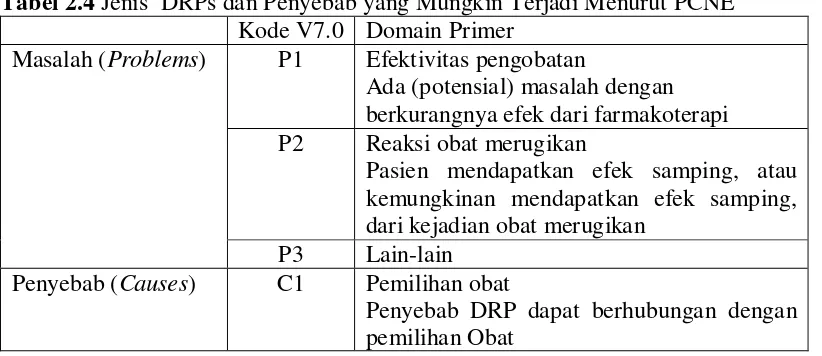

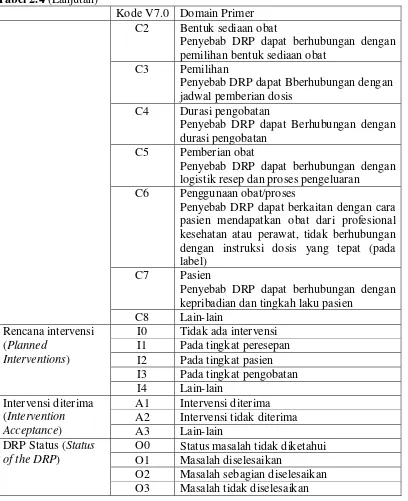

Klasifikasi PCNE asli diciptakan pada tahun 1999 oleh praktik farmasi konferensi kerja PCNE dalam upaya untuk mengembangkan sistem klasifikasi standar untuk masalah, penyebab, dan intervensi sebagai sistem klasifikasi PCNE. Drug related problems adalah suatu peristiwa atau keadaan melibatkan terapi obat yang benar-benar atau berpotensi mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan. Klasifikasi DRPs menurut Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) seperti pada Tabel 2.5:

Tabel 2.4 Jenis DRPs dan Penyebab yang Mungkin Terjadi Menurut PCNE Kode V7.0 Domain Primer

Masalah (Problems) P1 Efektivitas pengobatan

Ada (potensial) masalah dengan berkurangnya efek dari farmakoterapi P2 Reaksi obat merugikan

Pasien mendapatkan efek samping, atau kemungkinan mendapatkan efek samping, dari kejadian obat merugikan

P3 Lain-lain Penyebab (Causes) C1 Pemilihan obat

Tabel 2.4 (Lanjutan)

Kode V7.0 Domain Primer C2 Bentuk sediaan obat

Penyebab DRP dapat berhubungan dengan pemilihan bentuk sediaan obat

C3 Pemilihan

Penyebab DRP dapat Bberhubungan dengan jadwal pemberian dosis

C4 Durasi pengobatan

Penyebab DRP dapat Berhubungan dengan durasi pengobatan

C5 Pemberian obat

Penyebab DRP dapat berhubungan dengan logistik resep dan proses pengeluaran

C6 Penggunaan obat/proses

Penyebab DRP dapat berkaitan dengan cara pasien mendapatkan obat dari profesional kesehatan atau perawat, tidak berhubungan dengan instruksi dosis yang tepat (pada label)

C7 Pasien

Penyebab DRP dapat berhubungan dengan kepribadian dan tingkah laku pasien

C8 Lain-lain Rencana intervensi

(Planned Interventions)

I0 Tidak ada intervensi I1 Pada tingkat peresepan I2 Pada tingkat pasien I3 Pada tingkat pengobatan I4 Lain-lain

Intervensi diterima (Intervention Acceptance)

A1 Intervensi diterima A2 Intervensi tidak diterima A3 Lain-lain

DRP Status (Status of the DRP)

O0 Status masalah tidak diketahui O1 Masalah diselesaikan

O2 Masalah sebagian diselesaikan O3 Masalah tidak diselesaikan