ANALISIS MUSIKAL DAN TEKSTUAL DAMPENG PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU PESISIR DI KOTA SIBOLGA

SKRIPSI SARJANA O

L E H

NAMA: ANNA PURBA

NIM: 100707011

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

ANALISIS MUSIKAL DAN TEKSTUAL DAMPENG PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU PESISIR DI KOTA SIBOLGA

OLEH:

NAMA: ANNA PURBA

NIM: 100707011

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. Dra. Heristina Dewi, M.Pd. NIP 196512211991031001 NIP 196605271994032001

Skripsi ini diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya USU Medan, untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni

dalam bidang disiplin Etnomuskologi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH:

Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni dalam bidang disiplin

Etnomusikologi pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan

Pada Tanggal :

Hari :

Fakultas Ilmu Budaya USU, Dekan,

Dr. Syahron Lubis, M.A. NIP

Panitia Ujian: Tanda Tangan

1. Drs, Muhammad Takari, M.A., Ph.D 2. Dra. Heristina Dewi, M.Pd.

DISETUJUI OLEH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI KETUA,

ABSTRAKSI

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis dampeng yang disajikan pada upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga dengan dua fokus, yakni struktur melodi dan teks. Dampeng merupakan nyanyian Suku Pesisir yang berarti nasehat-nasehat yang ditujukan kepada sepasang pengantin dalam suatu upacara adat perkawinan. Dalam suatu upacara adat, nyanyian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap mangarak marapule dan mampelok tampek basanding. Nyanyian ini disajikan tanpa iringan musik (a capella) dan digolongkan ke dalam gaya responsorial (call and reponse). Para penyajinya merupakan sekelompok laki-laki yang terdiri dari 7-12 orang dengan dua bagian kelompok penyanyi yaitu penyanyi solo dan perespon nyanyian.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yaitu teori semiotik untuk menganalisis teks dan teori weighted scale untuk menganalisis melodi dampeng.

Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif. Untuk melaksanakan penelitian, penulis telah melakukan beberapa proses kerja, yaitu: studi kepustakaan, observasi, wawancara, perekaman atau dokumentasi kegiatan, transkripsi, dan analisis laboratorium. Penelitian ini berpusat pada pendapat para informan dalam konteks studi emik. Namun, penulis tetap melakukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kaidah ilmiah dalam konteks studi etik.

Melalui metode dan teknik tersebut di atas diperoleh dua hasil penelitian. (1) Teks dampeng merupakan teks yang dinyanyikan oleh penyaji dampeng dalam bahasa Pesisir secara spontan. Teks disajikan dalam bentuk pantun yang terdiri dari isi dan sampiran. Secara umum, isi teks adalah nasehat-nasehat yang diambil dari pengalaman dan proses kehidupan Suku Pesisir. Teks tersebut disampaikan kepada kedua pengantin. (2) Struktur melodi dampeng berbentuk stropik yakni melodi yang sama atau hampir sama menggunakan teks yang baru dan berbeda. Dengan demikian, dampeng dikategorikan sebagai musik stropik logogenik. Tangga nada dampeng digolongkan ke dalam heptatonik. Ritme dampeng

menggunakan meter 4.

Kata kunci: dampeng, teks, melodi, perkawinan, logogenik

ABSTRACT

In this thesis, dampeng has been analyzed in a traditional Pesisir marriage ceremony at Sibolga with two main points focused on melody and text structure. It is a folk song and defines as advices given to a married couple in traditional Pesisir marriage ceremony. There are two parts of ceremony which dampeng is performed namely mangarak marapule and mampelok tampek basanding. While performing, it is delivered by singing without any musical instrument (a capella) and classifying as responsorial style or call-and-response. The performer is a group of men consists of 7-12 with two part of singer groups. They are solo leader and group chorus.

The research of dampeng used two theories: semiotic in order to analyze the text of dampeng, and weighted scale to analyze the melody of dampeng. This research used qualitative method. For accomplishing it, some work processes have been executed. There are literature study, observation, interview, recording or documentation activities, transcription, and laboratory analysis. This research is concentrated to the informants opinions in emic study context. Nevertheless, I also support it by interpreting based on scientific principle in etic study context.

According to the methods and techniques mentioned before, 2 research results are able to harvest. (1) Text of dampeng is singing by dampeng singers in Pesisir language spontaneously. It is reserved with pantun form consist of isi

(content couplet) and sampiran (first two lines couplet). Generally, text contains advices given to a couple married. (2) Melody structure of dampeng is classified into strophic form that has the same melody or almost with new text or different text. Therefore, it is called as logogenic strophic. Its scale is classified into

heptatonic (seven-tone) scale with 2 kinds of intervals. Its rhythm is classified

into isometric with 4 equal units.

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasihNya yang begitu besar telah melimpahi kehidupan penulis. Setip detik dalam perjalanan hidup penulis disertai dan diberi sukacita penuh. Secara khusus dalam penyusunan skripsi ini, kekuatan dan penghiburan diberikanNya jauh melebihi permohonan penulis.

Skripsi ini berjudul “Analisis Musikal dan Tekstual Dampeng pada Upacara Adat Perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga.” Skripsi ini diajukan dalam melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni pada Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan tantangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Hal-hal tersebut berasal dari dalam dan luar diri penulis. Kejenuhan dan kelelahan senantiasa mendekat ke dalam diri penulis. Namun, energi baru selalu hadir melalui orang-orang di sekitar penulis.

dorongan selalu hadir saat penulis melakukan kelalaian dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang terkasih Mangisi Sitorus, kakak terkasih Agustina Purba dan Friska Purba, adik terkasih Maria Purba serta keponakan terkasih Theo Bagus Halomoan Sitorus. Terimakasih untuk doa, bantuan, motivasi, waktu, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun jarak memisahkan keberadaan kita, penulis dapat merasakan kehadiran kalian. Sehingga penulis mampu melalui rintangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sungguh bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan keluarga yang luar biasa untuk penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU Medan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dekanat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

ini. Terimakasih untuk perhatian, ilmu, dan kebaikan yang ibu berikan. Kiranya Tuhan senantiasi melindungi dan melimpahkan berkat untuk Ibu.

Begitu pula untuk Ibu Adry Wiyanni Ridwan, S.S., sebagai pegawai adminitrasi di Departemen Etnomusikologi FIB USU yang telah berkenan untuk membantu kelancaran administrasi kuliah dan mengingatkan semua urusan administratif penulis selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat seluruh staf pengajar Departemen Etnomusikologi USU yang telah banyak memberikan pemikiran dan wawasan baru kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Kepada seluruh dosen di Etnomusikologi, Bapak Prof. Mauly Purba, M.A.,Ph.D, Bapak Drs. Irwansyah Harahap, M.A., Ibu Drs. Rithaony Hutajulu, M.A., Bapak Drs. Fadlin, M.A., Bapak Drs. Bebas Sembiring, M.Si., Ibu Arifni Netrosa, SST,M.A., Ibu Dra. Frida Deliana, M.Si., Bapak Drs. Perikuten Tarigan, M.Si., Bapak Drs. Dermawan Purba, M.Si., dan Bapak Drs. Torang Naiborhu, M.Hum. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu yang telah membagikan ilmu dan pengalaman hidup Bapak/Ibu sekalian. Seluruh ilmu dan pengalaman hidup Bapak/Ibu sekalian menjadi pelajaran berharga untuk penulis.

pengalaman yang sungguh berharga telah penulis dapatkan atas kebaikan Bapak/Ibu sekalian. Penulis dapat mengenal Suku Pesisir lebih dekat atas pertolongan Bapak-bapak sekalian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Op. Agustina Purba dan Op. Gold Parotua Nainggolan. Doa dan harapan yang telah disampaikan kepada penulis menjadi penyemangat dan daya yang besar untuk penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada abang terkasih Jusuf M. Siburian, seluruh abang, kakak, dan teman-teman terkasih di PP (pemuda-pemudi) GKPI Padang Bulan Medan: Pebrina Siburian, Meskayani Tamba, Yolanda Simanjuntak, Triskin Simanungkalit, Eunike Agatha Pakpahan, Gabriela Pasaribu, Gohana Siagian, Wenny Sirait, Susan Sinaga, Olyver Hutagalung, Arswendo Sipahutar, Anry Hutagaol, Samuel Simanungkalit, Januardi Siregar, Benny Sihotang, dan Hebron Sitorus. Sukacita, dorongan dan perhatian telah diberikan kepada hari-hari penulis sejak memulai perkuliahan di Universitas Sumatera Utara. Betapa penulis bersyukur dapat berjumpa dan bersekutu bersama kalian. Atas anugerah Tuhan, kita telah menjalin kebersamaan dan kesatuan yang akan menjadi memori yang terindah dalam kehidupan penulis.

Kepada ayahanda penulis yang kedua Drs. K. Lumbantoruan, abang Hiras Lumbantoruan, kakak Clara Julieta Lumbantoruan, Adik Samuel Reynald Lumbantoruan, dan Rican Kardinal Lumbantoruan, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebaikan yang penulis terima selama ini. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkatNya dalam keluarga besar Lumbantoruan.

mendapatkan kelancaran dalam proses penelitian dalam skripsi ini. Kepada saudara-saudari penulis Etno 2010: Lido Hutagalung, Luhut Simarmata, Friska Simamora, Frita Pakpahan, Miduk Nadeak, Pretty Manurung, Yusuf Siregar, Rican Sianturi, Fernandes Simangunsong, Josua Siagian, Roman Hutagalung, Kezia Purba, Agus Tampubolon, Ruth Marbun, Shelly Pelawi, Ayu Matondang, Riska Prisila, Erni Banjarnahor, Meilinda Tarigan, Maharani Tarigan, Jenny Simangunsong, dan Benny Purba, terimakasih untuk masa-masa yang telah kita ciptakan di Etnomusikologi. Penulis sangat bersyukur dapat memiliki teman-teman yang luar biasa seperti kalian. Penulis berdoa semoga kita dapat berhasil dan berjumpa di lingkungan yang baru.

Kepada senior dan junior di Etnomusikologi stambuk 2006-2013, penulis mengucapkan terimakasih untuk hari-hari yang penuh tawa dan canda selama berada di Etnomusikologi. Penulis sangat kagum atas keharmonisan pluralisme yang tercipta.

Medan, Juli 2014

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR BAGAN ... xiii

DAFTAR DIAGRAM ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Pokok Masalah ... 11

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 11

1.3.1 Tujuan Penelitian ... 11

1.3.2 Manfaat Penelitian ... 11

1.4 Konsep dan Teori ... 12

1.4.1 Konsep ... 12

1.4.2 Teori ... 18

1.5 Metode Penelitian ... 22

1.5.1 Studi Pustaka ... 22

1.5.2 Penelitian Lapangan ... 23

1.5.2.1 Observasi ... 24

1.5.2.3 Perekaman atau Dokumentasi ... 26

1.5.3 Kerja Laboratorium ... 27

1.6 Lokasi Penelitian ... 27

BAB II SUKU PESISIR DI KOTA SIBOLGA ... 29

2.1 Gambaran Umum Suku Pesisir ... 29

2.1.1 Topografi ... 29

2.1.2 Luas Wilayah ... 31

2.1.3 Demografi ... 32

2.2 Unsur Kebudayaan Suku Pesisir ... 33

2.2.1 Adat-Istiadat ... 34

2.2.2 Sistem Kekerabatan ... 35

2.2.3 Sistem Religi ... 37

2.2.4 Bahasa ... 38

2.2.5 Kesenian ... 39

2.2.5.1 Alat Musik ... 40

2.2.5.2 Lagu ... 41

2.2.5.3 Tari ... 42

BAB III DESKRIPSI DAMPENG PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU PESISIR ... 45

3.1 Upacara Adat Perkawinan Suku Pesisir ... 45

3.2 Tahap-Tahap Upacara Adat Perkawinan Suku Pesisir ... 46

3.2.1 Risik-Risik ... 47

4.2 Analisis Semiotik Tekstual Dampeng ... 83

LAMPIRAN III TEKS PENYAJIAN DAMPENG MANGARAK ... xxiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Sibolga Berdasarkan Kecamatan ... 32

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin ... 32

Tabel 4.1 Contoh Kata yang Mempunyai Arti ... 85

Tabel 4.2 Contoh Silabel Tambahan ... 85

Tabel 5.1 Jumlah Nada dalam Dampeng ... 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ayah marapule mendapat giliran pertama melakukan

penaburan beras dan pemercikan air kepada marapule ... 54 Gambar 3.2 Kerabat dekat anak daro mendapat giliran pertama

melakukan penaburan beras dan pemercikan air dengan Gambar 3.5 Kerabat dekat memercikkan air dengan daun pandan

kepada anak daro dalam upacara tepung tawar ... 57 Gambar 3.6 Ayah anak daro memercikkan air dengan daun

pandan kepada anak daro ... 58 Gambar 3.7 Ibu marapule memercikkan air dengan daun pandan

kepada marapule ... 58 Gambar 3.8 Kerabat dekat memercikkan air dengan daun pandan

kepada marapule ... 59 Gambar 3.9 Proses upacara bakonde dibantu oleh dua induk inang ... 60 Gambar 3.10 Rambut bagian depan anak daro dipotong sedikit oleh ibu

kandung anak daro ... 60 Gambar 3.11 Upacara mandi limo dilakukan oleh bapak kandung

anak daro ... 61 Gambar 3.12 Persiapan upacara mangarak marapule menuju rumah

anak daro ... 62 Gambar 3.13 Suasana pengarakan marapule bersama rombongan ... 62 Gambar 3.14 Pertunjukan galombang XIIdilakukan antara pihak

keluarga marapule memulai keberangkatannya ... Gambar 3.20 Penyajian dampeng barande diiringi dengan tari rande ... 77 Gambar 3.21 Marapule melangkah menuju pelaminan anak daro

dengan diiringi dampeng basanding ... 78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Sistem Kekerabatan Patrilineal Suku Pesisir

DAFTAR DIAGRAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suku1 Pesisir merupakan salah satu suku yang secara administratif berada di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kota Sibolga, suku ini mendiami sebagian besar daerah pinggiran pantai dan sebagian kecil daerah pegunungan yang terdapat dalam empat bagian wilayah kecamatan. Daerah pinggiran pantai terdiri dari Kecamatan Sibolga Selatan dan Sibolga Kota. Sedangkan daerah pegunungan terdiri dari Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Sambas. Mereka berasal dari keturunan beberapa suku, seperti Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Angkola dan Melayu yang berinteraksi dan membentuk adat-istiadatnya sebagai identitas baru (Takari 2008:124).

Setiap suku di seluruh Nusantara mempunyai adat-istiadat yang berbeda satu dengan lain. Hal ini juga berlaku pada Suku Pesisir. Adat-istiadat tercipta melalui gabungan gagasan dan mengandung norma berupa aturan-aturan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dan perbuatan. Penciptaan tersebut berhubungan erat dengan norma-norma dalam agama Islam. Suku Pesisir Sibolga menyebutnya dengan istilah sumando.

1

Sumando memiliki beberapa pengertian dalam Suku Pesisir. Menurut Pasaribu, sumando adalah satu kesatuan ruang lingkup kebudayaan Suku Pesisir, meliputi adat-istiadat Pesisir, kesenian Pesisir, bahasa Pesisir, makanan Pesisir, dan lain-lain (dalam Sitompul 2013:3). Sumando juga dapat diartikan sebagai suatu pertambahan dan percampuran antara satu keluarga dengan keluarga lain diikat dengan pernikahan menurut agama Islam dan dikukuhkan dengan adat Pesisir (Radjoki 2012:29). Selain itu, sumando merupakan sebuah lembaga adat yang memberikan status pengakuan pada suatu perkawinan yang melaksanakannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.2 Dengan demikian,

sumando merupakan gabungan gagasan dan tindakan yang terwujud dalam

aktivitas.

Aktivitas-aktivitas tersebut dikategorikan sebagai upacara-upacara adat

sumando. Pelaksanaan upacara adat sumando merupakan “campuran” dari hukum

Islam, adat Minangkabau, dan Batak (Sitompul 2013:9). Hal ini menunjukkan bahwa setiap upacara adat sumando bersifat sakral dan penting. Upacara adat

sumando meliputi siklus kehidupan suatu individu, antara lain upacara adat

perkawinan, kehamilan (manuju bulan), turun tanah (turun karai), sunat Rasul

(khitanan), membangun atau menempati rumah baru, upa-upa sumangek,

penyambutan tamu, dan kematian atau pengebumian.

Upacara adat perkawinan Suku Pesisir melibatkan aspek adat dan agama. Upacara ini dapat dilihat di Kota Sibolga setiap minggunya. Umumnya, upacara adat perkawinan dan akad nikah dilaksanakan pada hari sabtu. Sedangkan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari Minggu. Penulis yang lahir di Kota Sibolga, sejak kecil telah melihat resepsi perkawinan Suku Pesisir secara jelas, tetapi

2

penulis belum mengetahui bagaimana proses upacara adat perkawinan Suku Pesisir dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya intensitas pemakaian suatu perkawinan Suku Pesisir dengan melaksanakan adat sumando.

Menurut adat sumando, upacara adat Perkawinan Suku Pesisir dibagi dalam dua jenis gala, yaitu gala IX dan gala XII. Gala merupakan gelar yang ditentukan dalam upacara adat perkawinan pengantin dan berkenaan dengan seluruh syarat perlengkapan upacara adat perkawinan. Gala lazimnya dibicarakan dan disepakati bersama oleh pihak pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kepala desa, dan pemuka adat dalam upacara adat mengantar uang (mangata

kepeng). Gala IX dipakai apabila kedua pihak pengantin menghias rumah

pengantin perempuan dengan 9 warna selendang dan menyembelih kambing. Sedangkan gala XII dipakai apabila kedua pihak pengantin menghias rumah pengantin perempuan dengan 12 warna selendang dan menyembelih lembu.

Selendang dan penyembelihan hewan memiliki makna dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir. Selendang bermakna untuk mempersatukan keberagaman masyarakat Pesisir yang berlatar belakang dari beberapa suku seperti, Batak Toba, Melayu, Mandailing, Angkola, dan Minangkabau yang dilambangkan oleh persatuan warna-warna yang terdapat dalam latar belakang suku-suku tersebut di atas. Sedangkan penyembelihan hewan bermakna menunjukkan status golongan dari masyarakat Suku Pesisir yang melangsungkan upacara adat perkawinan tersebut.

Pada tanggal 15 Maret 2014 lalu, penulis mendapat informasi tentang adanya pelaksanaan perkawinan Suku Pesisir dengan adat sumando melalui informan kunci. Penulis tertarik untuk mengenal dan mengetahui pelaksanaan

Suku Pesisir. Hal itu disebabkan oleh pelaksanaan upacara adat Perkawinan

sumando dengan gala IX atau XII turut melibatkan kesenian Pesisir.

Kesenian Pesisir dikenal dengan istilah kesenian sikambang. Kesenian

sikambang terdapat dalam tahap puncak pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Kesenian tersebut meliputi musik instrumental, musik vokal, dan tari. Musik instrumental disebut dengan alat musik yaitu permainan repertoar-repertoar ansambel sikambang. Musik vokal disebut dengan lagu meliputi lagu kapulo

pinang, lagu dampeng, lagu kapri, lagu duo, dan lagu sikambang. Sedangkan tari

meliputi tari saputangan, tari payung, tari selendang, tari barande, dan tari anak. Kesenian inidibawakan oleh para seniman-seniman yang berasal dari masyarakat Suku Pesisir. Secara umum, seniman kesenian sikambang berumur 40-50 tahun. Salah satu peranan kesenian sikambang tertuang dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir.

Pada suatu upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga pada tanggal 15 Maret 2014 yang lalu juga, penulis melihat sekelompok laki-laki yang merupakan seniman kesenian sikambang. Fakta yang penulis dapat yaitu mereka berasal dari 3 domisili daerah dan grup yang berbeda, yaitu grup Nyiur Melambai dari kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, grup Kesenian Sikambang Sepakat Bersama (KSSB) dari Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dan grup Rajo Janggi dari Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Dari wawancara itu, penulis ingin mengenal dan mengetahui tentang seniman sikambang Pesisir dari 3 domisili daerah.

kesenian sikambang Pesisir Kota Sibolga dipanggil secara khusus dalam suatu upacara adat perkawinan. Namun saat upacara adat tersebut, kedua grup lainnya dipanggil dan digabungkan karena jumlah seniman grup Rajo Janggi semakin berkurang dan kurangnya kemampuan dalam menyajikan kesenian sikambang

dengan jumlah penyaji yang terbatas.

Selain itu, menurut Bapak Syahriman Hutajulu, penyajian kesenian

sikambang juga telah sering ditiadakan atau tidak dilaksanakan secara

keseluruhan dalam suatu upacara adat perkawinan. Hal itu terjadi atas dasar permintaan dan kesepakatan bersama antara pihak keluarga pengantin laki-laki dan perempuan dengan pemuka adat dan kepala desa.

Kesenian sikambang baik nyanyian, musik iringan, tarian, maupun aspek sosial yang terdapat di dalam sumando menarik perhatian penulis. Dari wawancara itu, penulis ingin mengenal dan memahami lebih jauh lagi tentang

dampeng. Dampeng merupakan bagian kesenian sikambang dan bagian adat

perkawinan Suku Pesisir. Dampeng berperan penting dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir. Namun, pelaksanaan dampeng berintensitas rendah dalam setiap perhelatan upacara adat perkawinan.

Dampeng adalah nyanyian tanpa iringan instrumen (a capella). Menurut

adat sumando, dampeng dinyanyikan oleh sekelompok laki-laki. Penyaji dampeng

terdiri dari 7 sampai 12 orang. Penyaji tersebut merupakan seniman sikambang

yang dipanggil secara khusus untuk menyajikan dampeng. Namun kini, penyaji

dampeng dalam suatu upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga

tidak dibatasi jumlahnya. Hal ini didasarkan pada kemampuan ekonomi dan kesepakatan keluarga kedua pengantin dalam melaksanakan upacara adatnya.

Mereka biasanya terbagi dalam dua bagian kelompok yakni pemimpin

dampeng (solo leader) yang dilakukan secara bergantian dan yang lainnya

menjadi perespon nyanyian (group chorus). Dalam penyajiannya, dampeng

dibawakan dengan gaya responsorial (call and response). Selain itu, dampeng

merupakan nyanyian dengan bentuk melodi yang sama tetapi dengan teks nyanyian yang baru (strophic).

Teks dampeng berisikan nasihat-nasihat atau pengalaman-pengalaman yang diambil dari proses kehidupan Suku Pesisir. Teks tersebut dinyanyikan dalam bentuk pantun yang bersahut-sahutan. Isi teks dampeng disampaikan dan ditujukan kepada kedua pengantin, orang tua kedua pengantin, dan undangan yang hadir dalam upacara.

Dalam suatu upacara adat perkawinan, dampeng akan disajikan pada dua tahap, yaitu (1) tahap memberangkatkan pengantin laki-laki (marapule) dan pihak keluarga pengantin laki-laki untuk memulai acara mengarak pengantin laki-laki dari rumahnya menuju rumah pengantin perempuan (anak daro) dalam menjalani akad nikah (mangarak marapule) dan (2) mengantarkan pengantin laki-laki dari pelaminannya menuju pelaminan pengantin perempuan untuk menyandingkan kedua pengantin (mampelok tampek basanding).

Dalam tahap mangarak marapule, dampeng disajikan pada siang hari dan dibawakan pada dua bagian acara, yaitu (1) dampeng mangarak dinyanyikan pada saat pengantin laki-laki diberangkatkan menuju rumah pengantin perempuan, (2)

dampeng barande dinyanyikan pada saat tari rande ditampilkan di depan

pengantin laki-laki dan orangtua pengantin laki-laki sebelum menjalani acara akad nikah. Sedangkan dalam tahap mampelok tampek basanding, (3) dampeng

dalam acara malam kesenian sikambang.3 Dampeng merupakan bagian dari upacara adat perkawinan Suku Pesisir yang khusus disajikan apabila kedua pengantin menentukan dan memilih adat gala IX atau gala XII.

Berdasarkan penentuan gala, dampeng akan dibawakan sesuai dengan jumlah gala yang dimilikinya, yaitu gala IX atau gala XII. Apabila upacara adat perkawinan tersebut menggunakan gala IX, maka dampeng akan dibawakan sebanyak 9 kali dalam setiap tahap upacara. Demikian pula dengan gala XII,

dampeng akan dinyanyikan sebanyak 12 kali dalam setiap tahap upacara, baik

upacara mangarak marapule maupun upacara mampelok tampek basanding. Penyajian dampeng dalam tahap mangarak marapule memiliki satu aturan, yakni dampeng mangarak dan dampeng barande harus dibawakan dengan hitungan ganjil. Hal ini terlihat melalui penyajian dampeng mangarak dibawakan sebanyak 5 kali dan dampeng barande dibawakan sebanyak 7 kali. Selanjutnya, penyajian dampeng basanding dalam tahap mampelok tampek basanding

dibawakan sebanyak 12 kali.

Namun sekarang ini telah dijumpai suatu upacara adat perkawinan gala

XII yang menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, penyembelihan lembu digantikan dengan ayam dan pemasangan selendang berkurang jumlahnya dari 12 warna. Selain itu, penyajian dampeng telah dilaksanakan secara tidak menyeluruh dalam suatu upacara adat perkawinan. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam beberapa upacara perkawinan dampeng

hanya dibawakan dalam tahap mampelok tampek basanding atau tahap mangarak

marapule.

3

Pemahaman akan aspek-aspek tersebut akan memberikan suatu pemahaman makna-makna yang terkandung dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir. Makna-makna tersebut terpendam dalam masyarakatnya, adat-istiadatnya, senimannya, dan kebudayaan musikalnya. Melalui pemahaman itu, penulis akan melakukan penelitian yang dapat menjadi wawasan, pengayaan referensi, dan pengenalan tentang kebudayaan Suku Pesisir.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dampeng mencakup empat aspek yang menarik perhatian penulis, yakni (1) struktur melodi dampeng sebagai musik vokal Suku Pesisir; (2) makna teks dampeng yang disajikan untuk kedua pengantin pada upacara adat perkawinan Suku Pesisir Kota Sibolga; (3) proses penyajian dampeng dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga; dan (4) proses upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga.

Keempat hal ini sangat relevan untuk dikaji secara etnomusikologis sebagai bidang keilmuan yang penulis geluti selama empat tahun terakhir ini. Apa yang dimaksud etnomusikologi itu adalah seperti berikut ini:

Ethnomusicology is the study of music in its cultural context. Ethnomusicologists approach music as a social process in order to understand not only what music is but why it is: what music means to its practitioners and audiences, and how those meanings are conveyed.

Ethnomusicology is highly interdisciplinary. Individuals working field may have training in music, cultural, anthropology, folkore, performance studies, dance, cultural studies, gender studies, race or ethnic studies, area studies, or other fields in the humanities, and social sciences. Yet all ethnomusicologists share a coherent foundation in the following approaches and methods: (1) Taking a global approach to music (regardless of area of origin, style, or genre). (2) Understanding music as social practice (viewing music as a human activity that is shaped by its cultural context). (3) Engaging in ethnographic fieldwork (participating in and observing the music being studied, frequently gaining facility in another music tradition as a performer or theorist), and historical research.

study of music, and a range of more specialized classes (e.g., sacred music traditions, music and politics, disciplinary approaches, and methods). Ethnomusicologists also play a role in public culture. Partnering with the music communities that they study, ethnomusicologists may promote and document music traditions or participate in projects that involve cultural policy, conflict resolution, medicine, arts programming, or community music. Ethnomusicolo-gists may work with museums, cultural festivals, recording labels, and other institutions that promote the appreciation of the world’s musics. http://www.ethnomusicology.org/ ?page= whatisethnomusicology

Dari kutipan dalam situs web etnomusikologi.org tersebut, maka dapat dipahami bahwa etnomusikologi adalah studi musik dalam konteks budayanya. Etnomusikolog biasanya melakukan pendekatan musik sebagai proses sosial untuk memahami tidak hanya apa musik tapi mengapa: apa artinya praktik musik dan khalayak, dan bagaimana makna yang disampaikan musik tersebut.

Etnomusikologi sangat interdisipliner. Para ilmuwan yang bekerja di lapangan etnomusikologi ini mungkin saja berasal dari pelatihan musik, ilmuwan antropologi budaya, cerita rakyat, kajian pertunjukan, tari, studi budaya, studi gender, studi ras atau etnik, studi kawasan, atau bidang lainnya di bidang ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Namun, semua etnomusikolog berbagi landasan yang koheren dalam pendekatan dan metodenya, seperti berikut: 1) Mengambil pendekatan global untuk musik (terlepas dari daerah asal, gaya, atau genre). 2) Memahami musik sebagai praktik sosial (melihat musik sebagai aktivitas manusia yang dibentuk oleh konteks budaya). 3) Melakukan penelitian lapangan etnografi (berpartisipasi aktif dalam mengamati musik yang sedang dipelajari, mengkaji tradisi musik baik sebagai pemain atau ahli teori sekeligus), dan penelitian sejarah musik.

elemen kehidupan sosial. Sebagai pendidik, mereka mengajar kursus musik dunia, musik populer, studi budaya musik, dan berbagai kelas yang lebih khusus (misalnya, tradisi musik sakral, musik dan politik, mengajarkan pendekatan disiplin ilmu dan metode). Etnomusikolog juga berperan dalam budaya masyarakat. Bermitra dengan komunitas musik yang mereka pelajari, etnomusikolog dapat mempromosikan dan mendokumentasikan musik tradisi atau berpartisipasi dalam proyek-proyek yang melibatkan kebijakan budaya, penyelesaian konflik, pengobatan, pemrograman seni, atau komunitas musik. Etnomusikolog dapat bekerja pada museum, festival budaya, rekaman label, dan lembaga lain yang mempromosikan apresiasi musik dunia. Dengan demikian, kerja keilmuan yang penulis lakukan adalah sesuai dengan uraian mengenai apa itu etnomusikologi seperti tersebut di atas.

Melalui empat hal yang telah penulis tentukan dalam seni dampeng ini, maka akan dapat menjelaskan kepada kita tentang struktur melodi dan makna teks dampeng serta rangkaian upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga. Berdasarkan rumusan masalah dan beberapa alasan yang menarik perhatian penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis

dampeng dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga, sehingga

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, penulis menentukan dua pokok masalah untuk membatasi wilayah pembahasan. Adapun pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah struktur melodi dampeng yang disajikan dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga? 2. Apakah makna teks dampeng yang disajikan dalam upacara adat

perkawinan Suku Pesisir di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis menentukan tujuan dan memperoleh manfaat penelitian. Berikut ini, penulis menguraikan tujuan dan manfaat penelitian sesuai dengan latar belakang dan pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur melodi dampeng dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga.

2. Untuk mengetahui makna teks dampeng dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai modal awal bagi penulis untuk mengasah dan membekali kemampuan selaku mahasiswi Etnomusikologi, Universitas Sumatera Utara.

2. Sebagai dokumentasi kebudayaan Suku Pesisir Kota Sibolga dan secara khusus dapat memotivasi generasi muda Suku Pesisir Kota Sibolga.

3. Sebagai informasi dan catatan kebudayaan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sibolga.

4. Sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan informasi tentang kebudayaan Suku Pesisir di Perpustakaan Umum Kota Sibolga.

5. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan judul penelitian dengan dampeng.

1.4 Konsep dan Teori

Melalui konsep dan teori, penulis diarahkan dan difokuskan untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian dan memecahkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Selain itu, konsep dan teori juga berfungsi sebagai pedoman dan dasar untuk mencari dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

1.4.1 Konsep

asas-asas tertentu secara konsisten. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menggambarkan hubungan beberapa konsep yang berkaitan dengan tulisan ini melalui definisinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008:58), kajian atau analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berpedoman dengan definisi di atas, kata analisis dalam tulisan ini berarti hasil penguraian dan penelaahan objek penelitian. Melodi dan teks dampeng yang diperoleh sebagai inti penelitian diuraikan dan ditelaah untuk mendapat pengertian dan pemahaman tentang dampeng secara keseluruhan.

Musik dalam Oxford Universal Dictionary Third Edition

(Merriam1964:27) didefinisikan sebagai berikut: That one of the fine arts which is concerned with the combination of sounds with a view to beauty of form and the

expression of thought or feeling. Artinya secara harfiah adalah salah satu bagian

seni murni yang meliputi kombinasi bunyi-bunyian dengan suatu pandangan dalam memperindah bentuk dan ekspresi hasil pikiran atau perasaan.

Selain itu, musik diartikan American College Dictionary Text Edition

(Merriam 1964:27) sebagai: An art of sound in time which expresses ideas and emotions in significant forms through the elements of rhythm, melody, harmony,

and color. Definisinya secara harfiah yakni suatu seni bunyi dalam waktu yang

mengandung kombinasi bunyi-bunyian (ritme, melodi, harmoni, dan warna) dan berbagai ide serta emosi.

Dampeng pada upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga

dapat penulis nyatakan sebagai objek kajian Etnomusikologi, karena terbentuk dari bunyi-bunyian, emosi, struktur, dan bentuk dan diklasifikasikan sebagai nyanyian. Selain itu, dampeng juga mengandung elemen melodi, ritme, harmoni, dan tekstur. Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, tulisan ini membahas tentang struktur musik dampeng yang difokuskan pada melodi.

Melodi menurut Michael Pilhofer and Holly Day (2007:219)dalam buku

Music Theory for Dummies, adalah sebagai berikut: The melody is the part of the

song we can’t get out of our heads. The melody is the lead line of a song, the part

that the harmony is built around, and the part of the song that gives as much

glimpse into the emotion of a piece as the rhythm does. Artinya secara harfiah

yaitu melodi adalah bagian dari lagu di mana kita tidak dapat melepaskannya dari kepala kita. Melodi adalah garis awal dan akhir dari sebuah lagu, bagian yang membangun harmoni, dan bagian dari lagu yang memberikan banyak pengenalan ke dalam suatu emosi sebagaimana ritme juga.

Kebudayaan musik dunia mengandung unsur-unsur musikal secara murni. Unsur-unsur musikal tersebut meliputi nada, ritme, harmoni, tekstur, dan bentuk. Namun, unsur-unsur musikal terbentuk bersama berbagai unsur lainnya. Berbagai unsur lainnya memiliki peranan dan tujuan yang sama. Mereka terlibat dan mendukung unsur-unsur musikal.

pertunjukan kultural. Dengan demikian, bahasa menjadi sarana komunikasi lisan dalam setiap pertunjukan seni. Bahasa dalam pertunjukan seni sering disebut sebagai teks.

Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa

Indonesia edisi keempat 2008:1474). Dari definisi teks di atas, tekstual berarti hal

yang berikatan dengan suatu teks. Teks mengacu pada syair-syair dampeng yang disajikan dalam bentuk pantun. Dalam tulisan ini, penulis menganalisis makna teks yaitu berupa naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang dampeng.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008:1595), ada 3 pengertian upacara, yaitu (1) tanda-tanda kebesaran; (2) peralatan (menurut adat-istiadat); tingkah laku atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama; dan (3) perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Berdasarkan 3 pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upacara adalah perayaan yang diadakan sehubungan dengan peristiwa penting dan sakral yang terikat pada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama.

adalah aturan dan kebiasaan yang lazim dilakukan berdasarkan gabungan pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh suatu masyarakat.

Adat dalam Suku Pesisir disebut dengan istilah adat sumando. Adat

sumando Pesisir memiliki beberapa konsep pengertian. Sumando dapat diartikan

sebagai kebudayaan Pesisir meliputi keseluruhan aspeknya, baik adat istiadat, kesenian, bahasa, dan makanan. Sumando dapat mengacu pada panggilan untuk setiap pemuda yang menikah dengan pemudi Pesisir. Selain itu, sumando juga merupakan pertambahan dan percampuran antara satu keluarga dengan keluarga lain diikat dengan pernikahan menurut Agama Islam dan dikukuhkan dengan adat Pesisir. Dengan demikian, sumando adalah lembaga adat yang memberikan status pengakuan pada suatu upacara yang melaksanakannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Menurut Djojodigoeno (dalam Koentjaraningrat 2009:119), suku merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan. Sedangkan suku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008:58) adalah golongan orang-orang (keluarga) yg seturunan; suku sakat; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar; golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa, suku merupakan suatu masyarakat hidup berdampingan yang terdiri dari golongan kelompok yang seturunan, bangsa, dan kekerabatan serta mempunyai rasa identitas yang sama.

kebudayaan masyarakat Pesisir adalah merupakan melting pot (creole) antara keturunan beberapa kelompok etnik, seperti: Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Angkola, dan Melayu. Namun, secara mendalam seseorang dikenal dan diidentitaskan sebagai masyarakat pendukung Suku Pesisir apabila ia melakukan, melaksanakan dan mengikuti sumando Pesisir, yaitu: 1) adat Pesisir; 2) kesenian Pesisir; 3) bahasa Pesisir; dan 4) makanan Pesisir (Radjoki 2012:29).

Ada 6 tahap proses upacara adat perkawinan Suku Pesisir, yaitu (1)

risik-risik atau sirih tanyo; (2) marisik; (3) maminang; (4) manganta kepeng atau

batunangan; (5) mato karajo; dan (6) balik ari atau tapanggi (dalam Sitompul

2013:62).

Koentjaraningrat (1989:92) menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu tahap dalam siklus hidup manusia. Tahap-tahap yang ada di sepanjang hidup manusia seperti masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa tua, dan sebagainya. Perkawinan juga merupakan media budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat kesukuan perkawinan dianggap sebagai alat agar seorang mendapat status yang lebih diakui ditengah kelompoknya.

1.4.2 Teori

Teori merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Kerlinger (dalam Sugiono 2009:79), mengemukakan bahwa: Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a

systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with

purpose of explaining and predicting the phenomena.

Artinya secara harafiah, teori adalah sebuah rangkaian hubungan konsep, definisi, dan proposisi yang menunjukkan suatu urutan yang sistematis dari fenomena dengan menggambarkan hubungan antara banyak variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan fenomena tersebut. Dengan ini, penulis menggunakan teori untuk membahas dan menjawab pokok permasalahan.

Untuk mengetahui sistem upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga, penulis berpedoman pada sistem upacara keagamaan yang menjadi perhatian dari para ahli antropologi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009:296), yakni secara khusus mengandung empat aspek: (1) tempat upacara dilakukan; (2) saat-saat upacara dijalankan; (3) benda-benda dan alat upacara; dan (4) orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.

Setiap kebudayaan musik dunia memiliki sistem-sistem musik yang berbeda. Karena kebudayaan musik dunia dikerjakan dengan cara yang tidak sama oleh setiap pendukung kebudayaan (Nettl 1977:3). Sistem-sistem musik tersebut dapat berupa teori, penciptaan, pertunjukan, pendokumentasian, penggunaan, fungsi, pengajaran, estetika, kesejarahan, dan lain-lain.

menciptakan hasil kebudayaan musik yang berbeda dari setiap generasi. Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai hal yang menarik untuk diteliti dan harus diketahui tentang materi-materi lisan dan variasi ragam musik yang menggunakan istilah-istilah ideal dari suatu kebudayaan musik itu sendiri.

Tradisi lisan dalam pewarisan kebudayaan musik menciptakan berbagai ragam variasi musik dan materi-materi lisan. Dampeng merupakan bagian dari pewarisan musik vokal Suku Pesisir yang tercipta bersamaan dengan perubahan waktu dan lingkungan sebagai konsekuensi dari tradisi lisan. Selain itu, generasi pewaris dampeng juga menambahkan ragam baru melalui bakat musikalitas dan semangat yang menambah keindahan bunyi dampeng.

Suatu kebudayaan musik mengandung tiga level analisis, antara lain konseptualisasi tentang musik, perilaku yang berhubungan dengan musik, dan bunyi musik itu sendiri (Merriam 1964: 32). Dalam hal ini, peneliti memilih analisisi level ketiga yaitu bunyi musik itu sendiri. Merriam menyatakan bahwa bunyi mempunyai struktur dan merupakan sebuah sistem. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melakukan analisis struktur bunyi musik yaitu struktur melodi

dampeng dalam kebudayaan musik Suku Pesisir.

Selain itu, untuk mendukung teori weighted scale (bobot tangga nada) digunakan juga cara mendeskripsikan musik (description of musical

compositions) yang dikemukakan oleh Bruno Nettl. Hal-hal yang patut

diperhatikan dalam mendeskripsikan melodi dampeng, yaitu (1) tonalitas, (2) ritme, (3) bentuk, (4) tempo, dan (5) kontur melodi (1964:1450-1550).

Untuk membantu proses analisa struktur melodi dampeng, penulis menggunakan metode transkripsi. Transkripsi merupakan proses menotasikan bunyi yang didengar dan mengalihkan bunyi menjadi simbol visual. Dalam menyelesaikan transkripsi, penulis berpedoman pada notasi musik yang dikemukakan oleh Seeger (1967), yaitu notasi preskriptif dan deskriptif. Notasi preskriptif merupakan notasi yang dimaksudkan sebagai alat pembantu untuk penyaji supaya dapat menyajikan komposisi musik. Sedangkan notasi deskriptif adalah notasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan ciri-ciri dan detail-detail komposisi musik yang belum diketahui oleh pembaca.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menggunakan notasi deskriptif dalam pembahasan transkripsi melodi dampeng. Hal ini didasari oleh tujuan notasi deskriptif yang menyampaikan informasi tentang dampeng secara jelas dan mendetail, sehingga harapan komponis dampeng dapat diungkapkan.

Studi teks juga memberikan kesempatan dalam menemukan hubungan-hubungan antara aksen bahasa dan aksen musik sebagai reaksi musikal (Nettl 1977:9). Untuk menganalisa struktur teks dampeng, penulis berpedoman pada teori William P. Malm. Dalam buku terjemahan Music Culture of the Pasific, the

Near East, and Asia, ia menyatakan bahwa dalam musik vokal, hal sangat penting

diperhatikan adalah hubungan antara musik dengan teksnya. Apabila setiap nada dipakai untuk setiap silabel atau suku kata, gaya ini disebut silabis. Sebaliknya bila satu suku kata dinyanyikan dengan beberapa nada disebut melismatik.

Dalam mendalami makna-makna teks dalam dampeng, penulis menggunakan teori semiotik. Teori semiotik adalah sebuah teori mengenai lambang yang dikomunikasikan. Istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani,

semeion. Panuti Sudjiman dan van Zoest (dalam Bakar 2006:45-51) menyatakan

bahwa semiotika berarti tanda atau isyarat dalam satu sistem lambang yang lebih besar. Menurut Ferdinand de Saussure (perintis semiotika dan ahli bahasa), semiotik adalah the study of “the life of signs within society”.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Koetjaraningrat (2009:35), metode ilmiah dari suatu pengetahuan merupakan segala cara yang digunakan dalam ilmu tersebut, untuk mencapai suatu kesatuan. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis 2006:24). Jadi, metode penelitian adalah segala cara yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sistematis untuk mewujudkan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat mengumpulkan, mengkhususkan, dan menerangkan data dengan penguraian makna-makna.

1.5.1 Studi Pustaka

Koetnjaraningrat (2009:35) menyatakan bahwa studi pustaka bersifat penting karena membantu penulis untuk menemukan gejala-gejala dalam objek penelitian. Melalui studi pustaka, penulis sebagai peneliti awam diperkaya dengan informasi-informasi pendukung awal dalam berbagai sumber buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Dalam ilmu Etnomusikologi, ada dua sistem kerja dalam penelitian, yaitu

desk work (kerja laboratorium) dan field work (kerja lapangan). Studi kepustakaan

Studi kepustakaan juga membantu penulis dalam menemukan data-data yang berhubungan dengan kinerja dan pengembangan tulisan ini. Tahap awal yang penulis lakukan dalam studi kepustakaan adalah melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek pembahasan. Selanjutnya, penulis mencari dan mengumpulkan informasi dan referensi dari skripsi yang ada di Departemen Etnomusikologi. Penulis juga mempelajari bahan lain seperti buku dari Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pariwisata Kota Sibolga, dan artikel-artikel lainnya yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknologi internet, sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Dengan melakukan penelusuran data online di situs www.google.com dan website resmi Kota Sibolga, penulis mendapat banyak anjuran-anjuran situs lain seperti www.wikipedia.com, repository Universitas Sumatera Utara, blog-blog, dokumen PDF (portable data file), dan lain-lain. Semua informasi dan data yang didapat baik melalui skripsi, buku, artikel, dan internet membantu penulis untuk mempelajari dan membandingkannya untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

1.5.2 Penelitian Lapangan

berulang-ulang dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga untuk memperoleh data yang maksimal. Wawancara dilakukan dengan berinteraksi pada peserta upacara adat perkawinan Suku Pesisir. Secara khusus dilaksanakan dengan informan pangkal terutama kepada informan pokok atau kunci sebagai narasumber penulis. Perekaman atau dokumentasi dilakukan dengan sebaik-baiknya di mana penulis melakukan rekaman audio secara fokus untuk memperoleh data melodi dampeng dan rekaman audiovisual untuk memperoleh proses penyajian dampeng dalam upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga.

1.5.2.1Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Mardalis 2006:63). Metode observasi menggunakan kerja pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Burhan Bungin 2007:115).

Tahap awal kerja lapangan ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan, yaitu mengikuti dan melihat upacara adat perkawinan Suku Pesisir di Kota Sibolga yang melaksanakan adat sumando dan dampeng, melakukan pengamatan serta berbaur dengan peserta upacara, baik pengantin, orang tua pengantin, tamu dan undangan, serta penyaji dampeng. Hal itu dilakukan agar mendapat komunikasi yang baik dengan masyarakat dan peserta upacara adat yang lainnya demi mendapat informasi yang lebih baik.

1.5.2.2Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melengkapi dan menjelaskan data yang diperoleh melalui observasi.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti (Mardalis 2006:64).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan tentang dampeng dalam kehidupan Suku Pesisir.

Koentjaraningrat (1983:138-139) menyatakan pada umumnya ada beberapa macam wawancara yang dikenal oleh para peneliti.

Metode wawacara yang digunakan penulis adalah wawancara berstruktur, tak berstruktur, dan kombinasi keduanya. Pada awal penerapan wawancara, penulis telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan pokok. Namun, kenyataannya siklus wawancara itu berubah. Hal itu disebabkan oleh munculnya pertanyaan lain berdasarkan hasil saat wawancara berlangsung. Dalam wawancara yang berikutnya, penulis akan melakukan kolaborasi wawancara di mana akan dipersiapkan baik pertanyaan-pertanyaan terfokus kepada informan pokok dan garis-garis besar topik wawancara diluar daftar pertanyaan yang akan menggali informasi sedetail mungkin.

Dalam wawancara kali ini, penulis menetapkan 2 narasumber, yaitu Bapak Khairil Hasni Siregar dan Bapak Syahriman Irawady Hutajulu. Kedua narasumber tersebut adalah budayawan Suku Pesisir, sekaligus yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang kesenian yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kedua narasumber juga termasuk dalam penyaji dampeng dalam upacara-upacara adat perkawinan yang dilaksanakan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, penulis juga mewawancarai penyaji dampeng lainnya serta beberapa tokoh masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pengembangan tulisan ini.

1.5.2.3Perekaman atau Dokumentasi

audiovisual pada upacara adat perkawinan sumando saudara Dewi Astuti Bandar dengan Surya Dharma Kombih pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014.

1.5.3 Kerja Laboratorium

Dalam kerja laboratorium, penulis akan mengumpulkan seluruh data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan perekaman atau dokumentasi. Data wawancara dituliskan kembali untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, penulis seluruh data observasi, wawancara, dan perekaman diuraikan secara detail dan ditafsirkan dengan pendekatan emik dan etik.

Data audio yang menjadi objek penelitian penulis ditranksripsikan dengan cara didengar berulang kali dan dituliskan dalam bentuk notasi. Selanjutnya, seluruh data dibentuk dan dijadikan sebagai data secara detail sesuai dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi. Data yang dipergunakan dalam tulisan ini merupakan data-data yang diperlukan sesuai dengan kriteria disiplin ilmu Etnomusikologi.

1.6 Lokasi Penelitian

BAB II

SUKU PESISIR DI KOTA SIBOLGA

2.1Gambaran Umum Suku Pesisir

Bab ini akan mengenalkan Suku Pesisir melalui lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Di wilayah ini, dampeng masih didapati dalam suatu upacara adat perkawinan Suku Pesisir.

2.1.1 Topografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topografi merupakan kajian atau atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah (2008:1482). Kota Sibolga merupakan daerah yang terletak di wilayah Pesisir Pantai Barat Sumatera Utara. Menurut Sogiarto dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, pesisir itu adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut dimana ekosistem darat dan laut saling berinteraksi; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kabupaten Tapanuli Tengah di sebelah Timur, Selatan, dan Utara. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara geografis, wilayah Kota Sibolga terletak terletak antara 1º 42'-1º 46' Lintang Utara dan 98º 44' - 98º 48' Bujur Timur. Wilayah Kota Sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng, dan pegunungan di mana sebagian besar penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Bentuk Kota Sibolga memanjang dari Utara ke Selatan mengikuti garis pantai. Sebelah Timurnya terdiri dari gunung. Sedangkan sebelah Barat terdiri dari lautan. Lebar kota ini berjarak lebih kurang 500 meter dari garis pantai ke pegunungan sedangkan panjangnya adalah 8.520 km.

Keadaan alamnya relatif kurang beraturan. Kemiringan (lereng) lahan bervariasi antara 0-2 % sampai dengan 40%. Sebagian besar (69%) wilayah kota madya ini merupakan perairan dan pulau-pulau yang tersebar di Teluk Tapian Nauli. Sedangkan sisanya merupakan dataran bekas rawa di dataran pantai Sumatera yang ditimbun membujur dari Barat Laut ke Tenggara dengan ukuran 5,6 kali 0,5 km. Dataran ini merupakan tempat pemukiman penduduk.

Beberapa pulau yang tersebar di sekitar teluk Tapian Nauli yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kota Sibolga adalah pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan pulau Panjang. Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yang berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan terletak pada ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 0 - 150 meter.

hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah sekitar 798 mm. Sedangkan hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember selama 26 hari.4

2.1.2 Luas Wilayah

Kota Sibolga merupakan wilayah yang cukup sempit dengan cakupan wilayah daratan seluas 1077 ha. Cakupan wilayah ini terdiri dari 889,16 ha (82,5%) daratan, 187,84 ha (17,44%) daratan kepulauan. Sedangkan wilayah lautannya memiliki luas sekitar 2.171,6 ha.

Secara administratif daerah ini terdiri dari empat kecamatan. Berdasarkan data wilayah BPS Kota Sibolga tahun 2012, Kota Sibolga terdiri dari empat kecamatan dengan 17 kelurahan dan 68 lingkungan.

17 kelurahan dalam wilayah kecamatan Kota Sibolga, yakni:

1. Kecamatan Sibolga Utara, meliputi Kelurahan Sibolga Ilir, Kelurahan Angin Nauli, Kelurahan Hutabarangan, Kelurahan Hutatonga-tonga, dan Kelurahan Simaremare;

2. Kecamatan Sibolga Kota, meliputi Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Belakang, Kelurahan Pancuran Gerobak dan Kelurahan Kota Beringin; 3. Kecamatan Sibolga Sambas, meliputi Kelurahan Pancuran Kerambil,

Kelurahan Pancuran Pinang, Kelurahan Pancuran Bambu, dan Kelurahan Pancuran Dewa;

4. Kecamatan Sibolga Selatan, meliputi Kelurahan Aek Muara Pinang, Kelurahan Aek Habil, Kelurahan Aek Parombunan, dan Kelurahan Aek Manis.

Tabel 2.1

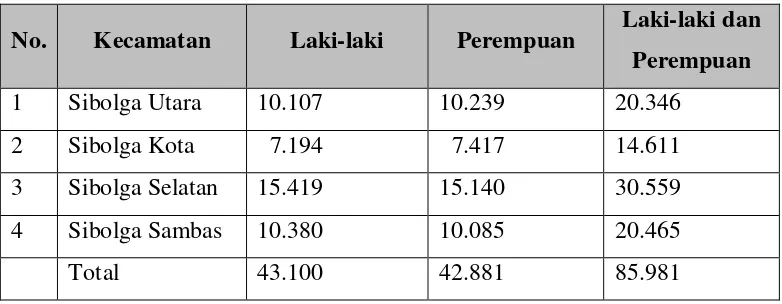

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Sibolga adalah sebanyak 85.981 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 43.100 jiwa laki-laki dan 42.881 jiwa perempuan.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Laki-laki dan

Perempuan

kecamatan ini dihuni oleh berbagai suku, antara lain Suku Melayu 2.382 jiwa, Karo 425 jiwa, Simalungun 295 jiwa, Toba 45.695 jiwa, Mandailing 4.612 jiwa, Pakpak 164 jiwa, Nias 6.293 jiwa, Jawa 5.283 jiwa, Minang 8.793 jiwa, Cina 3.496 jiwa, Aceh 2.613 jiwa, dan suku lainnya 1.690 jiwa. Total keseluruhan berjumlah 81.699 jiwa (Hasil Sensus Dinas Kependudukan Kota Sibolga Tahun 2000). Berikut ini digambarkan secara grafis jumlah penduduk di Kota Sibolga menurut Suku.

Diagram 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Suku

2.2Unsur Kebudayaan Suku Pesisir

2.2.1. Adat-istiadat

Menurut Soedarsono (dalam Pasaribu 2008:54), adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia, baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia dalam menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Dengan demikian, adat istiadat merupakan hasil ide dan tindakan manusia yang diarahkan menjadi kebiasaan dari masyarakat penghasil ide tersebut. Adat-istiadat Suku Pesisir dikenal dengan adat sumando. Adat

sumando secara umum berdasar kepada ajaran-ajaran Agama Islam. Konsepnya

tercermin dalam adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti bahwa adat sumando mendasarkan ide, pelaksanaan, dan penghayatannya pada ajaran-ajaran Islam (Sitompul 2013:3).

Menurut Panggabean (1995:193), adat sumando berasal dari Pulau Poncan yang diawali dengan perpindahan penduduk dari Poncan ke Sibolga dan kemudian berkembang ke seluruh daerah Tapanuli Tengah. Istilah Sumando berasal dari kata suman dalam bahasa Batak berarti serupa, atau terjemahan bebasnya

dipasuman-suman. Selanjutnya, kata suman berubah menjadi sumando artinya

hampir serupa tetapi tidak sama dengan adat yang ada pada Suku Minangkabau di Sumatera Barat. Pada mulanya, adat yang tertinggi berada pada Raja atau Kuria. Seterusnya, tingkat pelaksanaan adat berada pada empat lapisan, yaitu fakir miskin (dada), orang miskin (lamukku), orang kaya (ata), dan keturunan raja (bare).

dan sarak bersandi kitabullah, artinya adat berdampingan dengan kebiasaan atau perilaku dan perilaku berlandaskan kepada kitab Allah (Sitompul 2013:9).

Orang sumando merupakan sebutan yang sering dipanggil untuk Suku Pesisir. Mereka mempunyai motto, yaitu bulek ai dek dipambulu, bulek kato dek

mufakat, dek saiyo mangko sakato, dek sakato mangko sapakat (Sitompul

2013:9). Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: semua permasalahan pada akhirnya diputuskan lewat musyawarah dan dalam musyawarah itu akan disatukan pendapat dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik.

2.2.2. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada Suku Pesisir Kota Sibolga bersifat patrilineal. Patrilineal artinya garis keturunan diwariskan dari pihak ayah. Garis keturunan tersebut dapat dilihat dari marga yang dibawa oleh keturunannya, misalnya seorang laki-laki bermarga Bandar menikahi seorang perempuan bermarga Sitompul, maka anaknya laki-laki atau perempuan memiliki marga ayahnya yaitu Bandar. Skema di bawah ini menjelaskan tentang sistem patrilineal Suku pesisir.

Bagan 2.1:

Sistem Kekerabatan Patrilineal Suku Pesisir Kota Sibolga

♂ ♀

(R. Bandar) (S. Sitompul)

♀ ♂ ♂

Dalam adat Pesisir, marga yang diterima dari pihak laki-laki atau ayah tidak dipermasalahkan. Namun, marga tetap dipakai oleh seorang anak sebagai pemberian dari orang tua. Sistem patrilineal dalam adat Suku Pesisir merupakan sistem yang berbeda dari patrilineal lainnnya. Hal ini tercermin dari pembagian harta warisan. Menurut adat sumando, semua anak yang dilahirkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan dalam keluarga pesisir mendapatkan hak warisan yang sama rata.

Dalam adat Pesisir juga terdapat adat untuk memanggil atau menyebut orang-orang yang terdekat dan menjadi bagian keluarga. Sistem tersebut dikenal dan disebut Suku Pesisir dengan baso. Berikut ini, baso Suku Pesisir digambarkan oleh penulis dengan diagram sederhana.

Bagan 2.2

Sistem Baso Suku Pesisir Kota Sibolga

♂ ♀

1.R. Bandar 2. S. Sitompul

♂ + ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ 3. T. Bandar 4. A.Gorat 5. B.Siregar + 6. U. Bandar 7. W.Ritonga + 8. V.

Bandar

♀ + ♂ ♀ ♂

Keterangan:

Kakek dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 1 dengan angku.

Nenek dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 2 dengan uci.

Ayah dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 3 dengan aya.

Ibu dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 4 dengan umak.

Abang dipanggil 11 dan 12 terhadap 9 dengan ogek.

Kakak dipanggil 12 terhadap 11 dengan uning.

Abang ipar dipanggil 5 terhadap 3 dengan ta’ajo.

Kakak Ipar dipanggil 6 terhadap 4 dengan ta’uti.

Tante dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 6 dengan oncu.

Paman dipanggil 9, 10, 11, dan 12 terhadap 5 dengan pa’oncu.

3 dipanggil 9, 10, 11, dan 12 dengan pak tuo.

4 dipanggil 9, 10, 11, dan 12 dengan mak tuo.

2.2.3. Sistem Religi

Secara keseluruhan, masyarakat Suku Pesisir menganut Agama Islam. Seluruh aktivitas kehidupan mereka disesuaikan dengan adat yang didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam adat sumando yang berdasar pada ajaran-ajaran Agama Islam. Konsep tersebut tercermin dalam adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Hal itu diartikan dengan Suku Pesisir mendasarkan ide, pelaksanaan, dan penghayatan ajaran-ajaran Agama Islam dalam adat sumando.

disebut sebagai adat Pesisir. Selain itu, adat Pesisir yang bersendikan Hukum Islam juga berhubungan dengan pembagian harta warisan. Pada dasarnya, pembagian warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dalam Suku Pesisir mendapat bagian yang sama. Namun, jika anak laki-laki tidak menyetujui pembagian tersebut maka akan dikembalikan kepada Hukum Islam (faraid). Di mana, anak laki-laki mendapat dua bagian dari harta warisan. Sedangkan anak perempuan mendapat sebagian dari harta warisan, tetapi emas dan rumah diserahkan kepada perempuan. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila saudara laki-laki mengunjungi kampung halaman, maka mereka akan mendatangi saudara perempuannya.

2.2.4. Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi untuk Bahasa yang dipakai oleh Suku Pesisir di Kota Sibolga adalah bahasa Pesisir. Bahasa Pesisir merupakan bahasa yang hidup dalam masyarakat Pesisir Kota Sibolga dan dipakai untuk berkomunikasi. Selain diterapkan dalam percakapan sehari-hari, peranan bahasa Pesisir memiliki cakupan yang luas terhadap budaya Pesisir, di antaranya untuk sambutan (tamu, perkawinan, nasihat), sentilan atau ajaran moral (pribahasa), seni

(sikambang, pantun, sair), cerita rakyat (legenda), dan silsilah atau jenjang tutur

dalam keluarga (baso).5

Bahasa Pesisir digunakan secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan maksud dan tujuan sehingga tercapai rasa saling pengertian saat berkomunikasi. Menurut Radjoki Nainggolan, bahasa Pesisir merupakan perwujudan hubungan persaudaraan yang penuh keakraban dalam penyampaian