UNIVERSITAS INDONESIA

MUSEUM NEGERI PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI

INSTITUSI PENDIDIKAN INFORMAL PENDUKUNG

PEMBELAJARAN IPS TINGKAT SMP

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora

BUDI SUPRIYANTO

0706182103

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI

DEPOK

JULI 2009

UNIVERSITAS INDONESIA

MUSEUM NEGERI PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI

INSTITUSI PENDIDIKAN INFORMAL PENDUKUNG

PEMBELAJARAN IPS TINGKAT SMP

TESIS

BUDI SUPRIYANTO

0706182103

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI MAGISTER ARKEOLOGI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukam plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 16 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutif maupun yang dirujuk telah

saya nyatakan dengan benar.

Nama : Budi Supriyanto

NPM : 0706182103

Tanda Tangan :

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Budi Supriyanto

NPM : 0706182103

Program Studi : Magister Arkeologi

Judul : Museum Negeri Provinsi Lampung Sebagai Institusi Pendidikan Informal Pendukung Pembelajaran IPS Tingkat SMP

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Arkeologi pada Program Studi Magister Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Irmawati M. Johan ( ... ) Pembimbing : Prof. Dr. Norhadi Magetsari ( ... ) Ko. Pembimbing : Dr. Ali Akbar ( ... ) Penguji : Dr. Wiwin Djuwita Ramelan ( ... ) Penguji : Kresno Yulianto, M.Hum ( ... ) Panitera : Isman Pratama Nasution, M.Si. ( ... ) Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2009 Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A. NIP. 131882265

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Arkeologi Jurusan Arkeologi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

(1) Beasiswa Unggulan yang telah berkenan memberi beasiswa dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti perkuliahan pada Program Magister Arkeologi. (2) Prof. Dr. Noerhadi Magetsari selaku pembimbing yang selalu sabar

memberikan bimbingan kepada penulis dan menyediakan waktunya setiap hari Senin dan Rabu untuk berdiskusi bersama rekan-rekan yang lain.

(3) Dr. Ali Akbar selaku ko.pembimbing yang telah dengan cermat mengoreksi setiap kesalahan yang dibuat bab demi bab hasil penulisan tesis.

(4) Dr. Irmawati M. Johan yang semenjak saya mendaftarkan diri di Program Magister Arkeologi hingga selesainya tesis ini selalu memberi dorongan moril untuk selalu tepat waktu.

(5) Gubernur Provinsi Lampung yang telah memberi izin untuk tugas belajar, sehingga saya tidak dibebani lagi dengan pekerjaan rutin di kantor.

(6) Kepala Museum dan segenap unsur pimpinan di Museum Negeri Provinsi Lampung yang telah memberi dukungan moril kepada saya untuk mengikuti kuliah pada Program Magister Arkeologi UI.

(7) Orang tua dan mertua saya yang selalu mendoakan dan memberi nasihat yang tulus, sehingga mendorong semangat saya untuk tidak mudur dalam mengahadapi tugas-tugas yang sulit.

(8) Kepada Diana dan anak-anak tercinta Afaa dan Nauval yang menjadi energi dikala penulis merasa lelah dan jenuh terhadap perkuliahan yang tidak ringan.

selalu berbuat yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

(10) Kepada orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung dan tidak langsung selalu membantu kelancaran perkuliahan hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu museologi yang masih terus harus dikembangkan.

Depok, 16 Juli 2009,

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Supriyanto

NPM : 0706182103

Program Studi : Magister Arkeologi Departemen : Arkeologi

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Jenis Karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Museum Negeri Provinsi Lampung Sebagai Institusi Pendidikan Informal Pendukung Pembelajaran IPS Tingkat SMP

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir sata selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 16 Juli 2009

Yang Menyatakan,

Program Studi : Magister Arkeologi

Judul : Museum Negeri Provinsi Lampung Sebagai Institusi Pendidikan Informal Pendukung Pembelajaran IPS Tingkat SMP

Tesis ini membahas tentang eksibisi pameran tetap Museum Negeri Provinsi Lampung yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran IPS tingkat SMP. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa eksibisi Museum Negeri Provinsi Lampung saat ini belum dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang dapat mendukung pembelajaran IPS tingkat SMP, karena teori pendidikan yang diterapkan adalah teori pendidikan didaktik-ekspositori yang lebih cocok bagi orang dewasa yang terdidik. Eksebisi yang cocok bagi anak-anak adalah yang memungkinkan pengunjung untuk berpartisipasi terhadap eksibisi. Belakangan ini teori kunstruktivis dianggap sebagai teori yang tepat untuk museum karena memiliki karakteristik free choice learning.

Kata kunci :

Study Program : Archaeology Post Graduate Program

Title : Lampung Province Museum as Informal Education Which is Promote for Social Science Learning in Secondary School. The focus of this studi is about permanent exhibition within Lampung Province Museum as learning resources which is promote for Social Science learning in Secondary School. This research has descriptive characteristic with qualitative approach. The research identified that Lampung Province Museum until now not succeed as learning resources which is promote for Social Science learning in Secondary School, because museum used didactic-expository education theory which is appropriate only for adult and well educated visitors. Exhibition which appropriate for childrens should be enable for visitor to participate on exhibition. Therefore, the constructivist education theory reputed as appropriate theory for museum because its have free choice learning characteristic.

Key word :

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME... ii

HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS... iii

LEMBAR PENGESAHAN... iv

KATA PENGANTAR... v

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH... vii

ABSTRAK... viii

ABSTRACT... ix

DAFTAR ISI... x

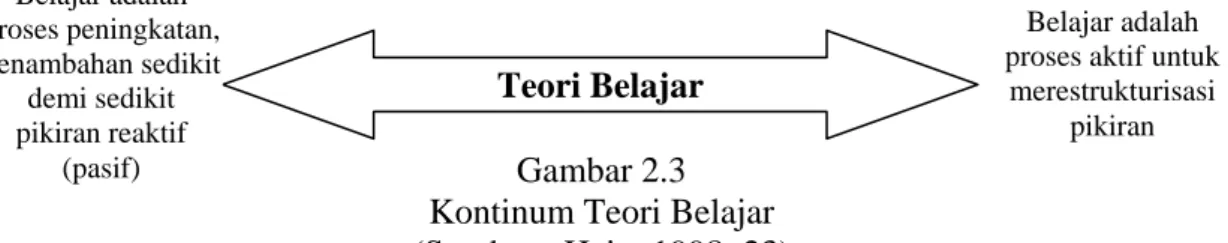

DAFTAR TABEL... xii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR FOTO... xv 1 PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah ... 7 1.3 Tujuan Penelitian ... 8 1.4 Manfaat Penelitian ... 8 1.5 Batasan Penelitian ... 8 1.6 Metode Penelitian ... 11 1.7 Sitematika Penulisan ... 14 2 TINJAUAN TEORETIS... 15

2.1.Jalur Pendidikan Formal dan Informal... 15

2.1.1.Pendidikan Formal Untuk Mata Pelajaran IPS Tingkat SMP ... 18

2.1.2 Pendidikan Informal di Museum... 29

2.2 Teori Pendidikan di Museum ... 32

2.2.1 Karakteristik Museum dalam Teori Pendidikan Didaktik Ekspositori ... 36

2.2.2 Karakteristik Museum dalam Teori Pendidikan Stimulus Respon ... 40

2.2.3 Karakteristik Museum dalam Teori Pendidikan Belajar Diskoveri ... 42

2.2.4 Karakteristik Museum dengan Teori Pendidikan Konstruktivis ... 46

2.2.5 Pedagogi di Museum... 47

2.2.6 Museum Sebagai Institusi Pembelajaran ... 49

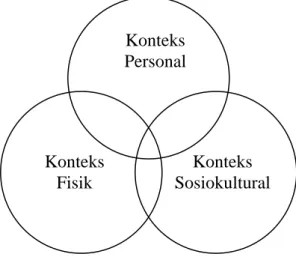

2.3 Model Belajar Kontekstual di Museum ... 51

2.3.1 Konteks Personal... 54

2.3.2 Konteks Sosiokultural ... 58

2.3.3 Konteks Fisik ... 60

3 GAMBARAN UMUM MUSEUM NEGERI

PROVINSI LAMPUNG “RUWA JURAI”... 66

3.1 Sejarah Singkat Museum... 66

3.2 Koleksi Museum ... 69

3.3 Pameran Museum... 73

3.3.1 Pemeran Tetap Museum... 73

3.3.1.1 Pameran Tetap Lantai Dasar ... 74

3.3.1.2 Pameran Tetap Lantai Satu ... 79

3.3.1.3 Penyajian di Luar Gedung Pameran Tetap... 80

3.3.2 Pameran Temporer ... 81

3.3.3 Pameran Keliling... 82

3.4 Kegiatan Edukatif Kultural ... 82

3.5 Sarana dan Prasarana... 85

3.5.1 Sarana Fisik... 86

3.5.2 Sarana Penunjang ... 86

3.5.3 Sarana Non Fisik ... 89

3.6 Pengunjung Museum... 91

4 MUSEUM NEGERI PROVINSI LAMPUNG INSTITUSI PENDIDIKAN INFORMAL PENDUKUNG PEMBELAJARAN IPS TINGKAT SMP... 93

4.1 Karakteristik Teori Pendidikan di Museum Negeri Provinsi Lampung.. 94

4.1.1 Fungsi Eksibisi dalam Pembelajaran ... 94

4.1.2 Penggunaan Komponen Didaktik dalam Pembelajaran... 98

4.1.3 Metode Penyajian Koleksi Museum ... 101

4.1.4 Susunan Subjek Program Edukasi ... 106

4.1.5 Tujuan Program Edukasi... 111

4.2 Museum Sebagai Sumber Belajar Pendukung Pembelajaran IPS Tingkat SMP ... 115

4.2.1 Landasan Teori Pendidikan Eksebisi dan Program Edukasi yang Cocok untuk Anak-Anak... 116

4.2.2 Model Belajar Kontekstual Sebagai Landasan Pengembangan Ruang Penemuan ... 122

4.2.2.1 Konteks Personal... 123

4.2.2.2 Konteks Sosiokultural ... 128

4.2.2.3 Konteks Fisik ... 129

4.3 Beberapa Alternatif Penyajian Objek dan Fenomana ... 133

4.4 Museum Sebagai Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional ... 139

4.4.1 Posisi Museum Sebagai Institusi Pendidikan Informal... 139

4.4.2 Museum Sebagai Perangkat Sistem Pendidikan Nasional. ... 141

4.4.2.1 Penguatan Kelembagaan Museum Secara Internal. ... 143

5 PENUTUP... 147

5.1 Simpulan ... 147

5.2 Saran... 151

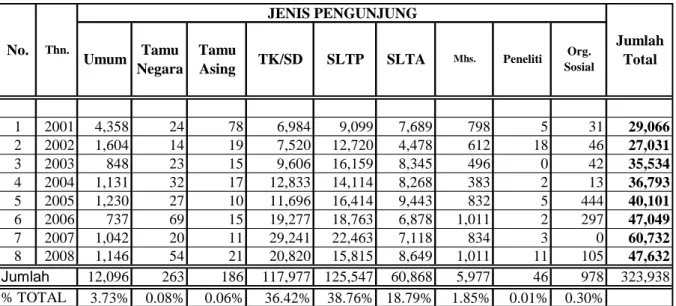

Gambar 1.1 Konsep Kunci Museologi 6 Gambar 2.1 Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 25

Gambar 2.2 Kontinum Teori Pengetahuan 34

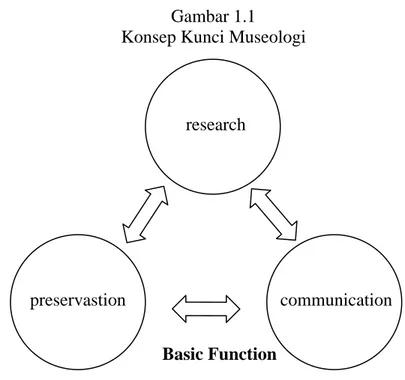

Gambar 2.3 Kontinum Teori Belajar 36

Gambar 2.4 Teori Pendidikan 36

Gambar 2.5 Model Belajar Kontektual 55

Foto 1 Penyajian koleksi flora dan fauna 74

Foto 2 Panel persebaran flora dan fauna 74

Foto 3 Panel flora dan fauna serta koleksi batuan dari kompleks Gunung

Anak Krakatau 75

Foto 4 Maket Gunung Anak Krakatau 75

Foto 5 Koleksi kebudayaan paleolitik 75

Foto 6 Koleksi kebudayaan neolitik 75

Foto 7 Panel persebaran manusia prasejarah 76

Foto 8 Panel Penemu fosil manusia prasejarah 76

Foto 9 Panel dan koleksi penyebaran agama Hindu 76

Foto 10 Panel dan koleksi penyebaran agama Buddha 76

Foto 11 Koleksi Arkeologi Masa Islam 77

Foto 12 Koleksi Filologika 78

Foto 13 Paner Perjuangan Radin Inten II 78

Foto 14 Panel Arsitektur Kolonial 78

Foto 15 Koleksi peralatan mengumpulkan Hasil Hutan 80

Foto 16 Koleksi Kain Tenun Tapis 80

Foto 17 Rumah Pesagi 81

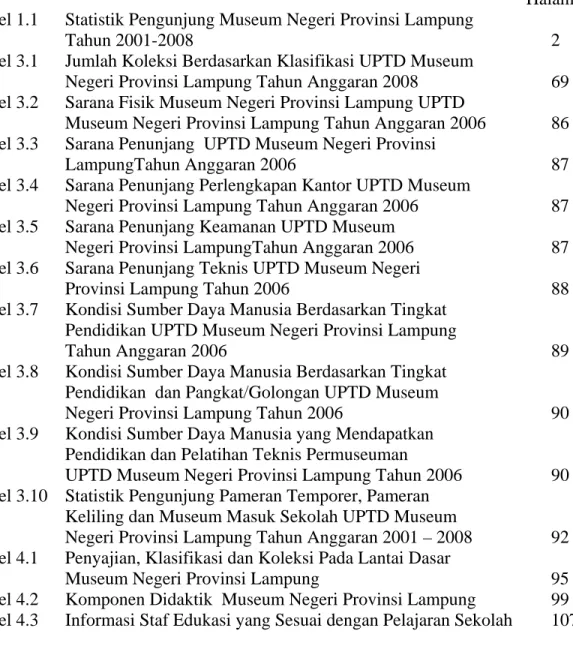

Halaman Tabel 1.1 Statistik Pengunjung Museum Negeri Provinsi Lampung

Tahun 2001-2008 2

Tabel 3.1 Jumlah Koleksi Berdasarkan Klasifikasi UPTD Museum

Negeri Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 69 Tabel 3.2 Sarana Fisik Museum Negeri Provinsi Lampung UPTD

Museum Negeri Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 86 Tabel 3.3 Sarana Penunjang UPTD Museum Negeri Provinsi

LampungTahun Anggaran 2006 87

Tabel 3.4 Sarana Penunjang Perlengkapan Kantor UPTD Museum

Negeri Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 87 Tabel 3.5 Sarana Penunjang Keamanan UPTD Museum

Negeri Provinsi LampungTahun Anggaran 2006 87 Tabel 3.6 Sarana Penunjang Teknis UPTD Museum Negeri

Provinsi Lampung Tahun 2006 88

Tabel 3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

Tahun Anggaran 2006 89

Tabel 3.8 Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan UPTD Museum

Negeri Provinsi Lampung Tahun 2006 90

Tabel 3.9 Kondisi Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permuseuman

UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Tahun 2006 90 Tabel 3.10 Statistik Pengunjung Pameran Temporer, Pameran

Keliling dan Museum Masuk Sekolah UPTD Museum

Negeri Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 – 2008 92 Tabel 4.1 Penyajian, Klasifikasi dan Koleksi Pada Lantai Dasar

Museum Negeri Provinsi Lampung 95

Tabel 4.2 Komponen Didaktik Museum Negeri Provinsi Lampung 99 Tabel 4.3 Informasi Staf Edukasi yang Sesuai dengan Pelajaran Sekolah 107

1.1 Latarbelakang

Perhatian terhadap museum belakangan ini semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya orang atau lembaga yang ingin mendirikan museum. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, banyak Pemerintah Kabupaten Kota yang berkeinginan mendirikan museum di daerahnya masing-masing. Berdasarkan data Departemen Kebudayaan Pariwisata, museum di Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 269. Namun di balik animo yang menggebu-gebu itu, yang harus mendapat pemikiran serius adalah bagaimana museum dapat bermanfaat bagi publiknya, karena museum didirikan bukan untuk memuaskan kepentingan kelompok tertentu, tetapi didirikan untuk dimanfaatkan oleh publik.

Berdasarkan International Council of Museum (ICOM) museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan, didirikan untuk melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, memamerkan bukti-bukti bendawi manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan (Definition Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946-2007), 1974 Section II Definition Article 3). Dalam definisi ini jelas bahwa keberadaan museum adalah untuk melayani masyarakat. Secara spesifik dinyatakan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan oleh museum bertujuan studi, pendidikan dan kesenangan. Ini artinya pendidikan menjadi salah satu fokus utama dari pelayanan museum.

Menurut Van Mensch (1992) dalam melaksanakan tanggungjawab di bidang pendidikan, museum memiliki tanggungjawab etis untuk mengaplikasikan koleksi dan sumber daya lain yang dimilikinya untuk pengembangan pengetahuan publiknya. Kaidah umum yang harus diupayakan adalah membuat museum dan koleksinya dapat diakses - secara fisik, emosional dan intelektual – oleh sebanyak mungkin publiknya.

Hooper-Greenhill (1996: 140) berpandangan bahwa dalam karakternya yang fundamental di bidang pendidikan, maka museum harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Untuk memenuhi tanggungjawabnya itu, museum harus meningkatkan perannya sebagai sumber pembelajaran yang dapat digunakan oleh seluruh komponen masyarakat atau kelompok-kelompok khusus yang harus dilayaninya (Edson dan Dean.1996: 192).

Museum Negeri Provinsi Lampung sebagai museum umum yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung juga mempunyai tanggungjawab di bidang pendidikan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai museum negeri provinsi, maka sumber daya museum yang harus dikelolanya adalah yang bersifat regional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa UPTD museum negeri melaksanakan pengumpulan, perawatan dan penyajian serta penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda bernilai budaya yang bersifat regional.

Tabel 1.1 Statistik Pengunjung

UPTD Museum Negeri Propinisi Lampung Tahun Anggaran 2001 – 2008 1 2001 4,358 24 78 6,984 9,099 7,689 798 5 31 29,066 2 2002 1,604 14 19 7,520 12,720 4,478 612 18 46 27,031 3 2003 848 23 15 9,606 16,159 8,345 496 0 42 35,534 4 2004 1,131 32 17 12,833 14,114 8,268 383 2 13 36,793 5 2005 1,230 27 10 11,696 16,414 9,443 832 5 444 40,101 6 2006 737 69 15 19,277 18,763 6,878 1,011 2 297 47,049 7 2007 1,042 20 11 29,241 22,463 7,118 834 3 0 60,732 8 2008 1,146 54 21 20,820 15,815 8,649 1,011 11 105 47,632 Jumlah 12,096 263 186 117,977 125,547 60,868 5,977 46 978 323,938 3.73% 0.08% 0.06% 36.42% 38.76% 18.79% 1.85% 0.01% 0.30% Peneliti Org. Sosial % TOTAL TK/SD SLTP SLTA Mhs. No. Thn. JENIS PENGUNJUNG Jumlah Total Umum Tamu Negara Tamu Asing

Berdasarkan tabel 1.1 tampak bahwa kalangan pelajar merupakan kelompok yang paling banyak memanfaatkan museum. Jumlah pengunjung pelajar dari tahun 2001 hingga tahun 2008 merupakan pengunjung dengan jumlah terbesar. Bila digabungkan jumlah kunjungan pada tingkat SD hingga SMA, dari tahun 2001 hingga 2008, persentasenya mencapai 93,97% atau sama dengan 304.392 orang. Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka jumlah pengunjung SLTP merupakan pengunjung terbanyak, jumlahnya mencapai 38,76% atau sama dengan 125.547 orang.

Fenomena pengunjung dari kalangan pelajar yang jumlahnya signifikan secara kuantitatif memperlihatkan bahwa Museum Negeri Provinsi Lampung menjadi salah satu target utama sekolah untuk melaksanakan kegiatan di luar lingkungan sekolah atau saat melakukan karya wisata. Jumlah ini sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dari pihak museum. Potensi yang dimiliki museum berupa koleksi dan sumber daya lainnya seharusnya dapat dijadikan referensi oleh pelajar untuk memperkuat dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dari proses pembelajaran di sekolah. Namun bentuk dari pengetahuan dan pengalaman tersebut tentu akan berbeda dengan yang didapatkan dari sekolah. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa bentuk pelayanan museum bertujuan untuk studi, pendidikan dan kesenangan. Jadi museum adalah tempat yang paling ideal sebagai wadah kegiatan “edutainment”

(education = pendidikan sekaligus entertainment= hiburan) (Daud Aris

Tanudirjo, 2007: 16). Pendidikan seperti ini semestinya yang menjadi ciri dari museum.

Sebagai institusi pendidikan informal Museum Negeri Provinsi Lampung sebenarnya telah berupaya memenuhi perannya itu melalui program edukasi dan eksibisi. Pada program edukasi hal ini tampak dari program bimbingan keliling museum yang pelayanannya lebih banyak diberikan kepada pengunjung dari kelompok sekolah, demikian juga dengan program lomba, bimbingan karya tulis dan museum masuk sekolah yang kegiatannya memang hanya untuk kalangan pendidikan.

Dalam konteks eksibisi Museum Negeri Provinsi Lampung menggunakan konsep yang telah dilaksanakanya sejak museum berdiri, yaitu pola yang

ditentukan oleh Direktorat Permuseuman. Eksibisi yang disajikan adalah yang didasarkan pada klasifikasi koleksi. Bentuk dari klasifikasi tersebut didasarkan pada kreteria disiplin ilmu. Klasifikasi koleksi tersebut adalah biologika, geologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika dan heraldika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologika. Tujuan klasifikasi tersebut agar koleksi museum dapat dijadikan sebagai objek studi dan pendidikan (Suyati, 2000: 28).

Museum Negeri Provinsi Lampung meskipun telah menyajikan koleksi berdasarkan disiplin ilmu, namun eksibisinya belum dapat menarik perhatian pelajar. Berdasarkan pengamatan tampak bahwa hampir semua koleksi museum disajikan di balik kotak kaca. Hanya koleksi keramik berukuran besar yang disajikan secara terbuka, tetapi tetap terdapat larangan untuk menyentuh koleksi. Ini artinya eksibisi yang disajikan oleh Museum Negeri Propinsi Lampung bersifat statis. Bagi anak-anak eksibisi yang disajikan dengan statis tidaklah menarik. Anak-anak lebih memiliki kapabilitas untuk memahami atau menguasai bahasa melalui benda, anak-anak akan merasa putus asa ketika dihadapkan dengan pemeran yang statis, tidak dipahami dimana koleksi yang disajikan tidak dapat dimainkan, disentuh atau dieksplorasi (Baxi et.al., 1973: 75). Bagi anak-anak eksibisi yang statis membuat mereka cepat bosan. Sementara itu, orang dewasa, khususnya yang terdidik, sangat tergantung pada informasi yang dapat mereka jumpai di label sebagai sumber data yang mereka anggap lebih penting daripada objeknya sendiri (Baxi, et.al., 1973: 75).

Masalah problematis lainnya yang dihadapi museum adalah masih mendominasinya pemikiran bahwa yang menjadi penentu eksibisi di museum adalah kurator. Peran mereka yang dominan itu disebabkan karena museum belum dapat membuka diri terhadap kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagian besar museum negeri propinsi dalam menjalankan misi pendidikan justru tidak memberikan apa-apa kepada khalayak pengunjungnya. Informasi yang disampaikan menjadi tidak berarti, bukan karena informasi itu tidak bermakna, tetapi karena informasi yang disampaikan bukan untuk target yang dimaksud. Museum sering dengan sepihak menentukan sendiri pengunjung imajiner yang dianggap mewakili pengunjung yang sebenarnya. Akan tetapi penentuannya

sering mengalami bias, karena kurator yang menentukan materi pameran dan program edukasi tidak menggunakan ukuran yang sebenarnya harus diperhatikan. Kurator dan edukator menggunakan ukuran dirinya sebagai pengunjung imajiner yang akan berkunjung ke museum. Rohmeder menyatakan, bahwa museum-museum seringkali menampilkan suatu gambaran yang palsu dan terlalu positif mengenai masa lampau (Schouten, 1992: 4).

Kondisi di atas terjadi karena museum belum mengaktualisasi konsep kunci dalam museologi. Menurut Magetsari (2008: 13) konsep kunci itu adalah preservasi, penelitian dan komunikasi. Konsep preservasi berkaitan dengan tugas-tugas museum dalam pengelolaan koleksi yang di dalamnya termasuk memelihara fisik maupun administrasi koleksi, dan masalah manajemen koleksi yang terdiri dari pengumpulan, pendokumentasian, konservasi dan restorasi koleksi (Magetsari, 2008: 13). Sementara konsep penelitian berkaitan dengan penelitian terhadap warisan budaya dan berkaitan dengan subject matter discipline. Konsep ini menjadi tugas baru dari kurator, karena dalam pandangan museologi kurator tidak lagi menjadi pengelola koleksi, tetapi menjadi peneliti yang melakukan interpretasi terhadap koleksi yang akan disajikan kepada pengunjung. Selanjutnya komunikasi mencakup kegiatan penyebaran hasil penelitian berupa knowledge dan pengalaman dalam bentuk pameran, program-program pendidikan, events, dan publikasi (Magetsari, 2008: 13). Dalam konsep komunikasi, penyajian objek hasil interpretasi disampaikan menjadi pesan yang dapat merangsang pengunjung untuk melihatnya. Artefak dan display dapat menjadi relevan dengan pengalaman dan identitas pengunjung melalui interpretasi (Magetsari, 2008: 14). Metode interpretasi yang baik akan dapat menarik perhatian dan minat pengunjung, karena objek yang dipamerkan dikaitkan dengan kerangka pikir dan pengalaman masyarakatnya. Ketiga konsep ini dalam penerapannya bekerja dalam kesinambungan yang tidak saling terlepas (lihat gambar 1.1).

Gambar 1.1 Konsep Kunci Museologi

research

preservastion communication

Basic Function

(Sumber : van Mensch, dalam Magetsari, 2008: 13)

Museum dalam menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan harus melakukan interpretasi terhadap koleksinya, karena proses ini membuat objek yang disajikan dalam eksibisi menjadi lebih bermakna bagi pengunjung. Dengan kata lain, objek yang disajikan tidak lagi menjadi benda asing berasal dari kebudayaan yang tidak pernah dijumpai lagi.

Dalam konteks pembelajaran terhadap pendidikan formal yang dilakukan di sekolah, museum juga dapat menempatkan dirinya sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang dapat mendukung terwujudnya kompetensi sesuai dengan standar minimal yang ditentukan oleh perundang-undangan. Namun sepanjang sejarah bendirinya museum-museum di Indonesia belum pernah ada upaya secara strategis menempatkan museum sebagai institusi pendidikan informal yang dapat mendukung pendidikan formal dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengkajian ulang terhadap teori pendidikan yang diterapkan oleh museum. Secara garis besar teori pendidikan yang diterapkan museum memperlihatkan karakteristik museum dalam memandang potensi yang dimiliki oleh dirinya. Teori pendidikan tersebut, oleh Hein (1998: 25) diilustrasikan

dengan bentuk ortagonal dimana masing-masing teori berada pada masing-masing kuadran. Pada kuadran kiri atas terdapat teori pendidikan didaktik eskpositori, pada kuadran kiri bawah terdapat teori stimulus-respon, pada kuadran kanan atas terdapat teori pendidikan diskoveri dan pada kanan bawah terdapat teori pendidikan konstruktivis (Hein, 1998: 25). Masing-masing teori tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, pemilihan teori pendidikan harus dilandasi oleh peran yang akan dipilih museum untuk memenuhi kebutuhan publiknya. Perkembangan terakhir yang terjadi, teori konstruktivis menjadi acuan yang dianggap lebih memadai bagi museum dalam menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan (Hein, 1998: 35). Hal ini disebabkan karena teori ini memiliki postulat yang sejalan dengan konsep free choice learning yang menjadi konsep belajar di museum. Postulat pertama menyatakan bahwa setiap orang selalu aktif menentukan hal-hal yang dianggap oleh dirinya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman (Hein, 1998: 34). Kemudian postulat kedua menyatakan bahwa kesimpulan yang diambil tidak divalidasi dengan standar kebenaran eksternal, tetapi oleh pembelajar itu sendiri (Hein, 1998: 34). Dengan konsep belajar seperti ini, museum dapat menjadi tempat yang ideal untuk belajar berbagai pengetahuan. Museum yang menerapkan teori pendidikan ini memberi kesempatan kepada pembelajar untuk berinteraksi langsung dengan objek dan fenomena yang disajikan oleh museum. Ini artinya bila museum memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan informal yang mendukung proses pembelajaran pendidikan formal, maka pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dapat menjadikan museum sebagai sarana belajar yang dapat memperkuat dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajar yang didapatkan dari sekolah.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berupaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Museum Negeri Provinsi Lampung sebagai institusi pendidikan informal dalam mendukung proses pembelajaran mata pelajaran IPS di tingkat SMP. Oleh karena itu, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi teori pendidikan yang diterapkan Museum Negeri Provinsi Lampung saat ini dan konsekuensi dari pemilihan teori pendidikan tersebut. 2. Menentukan teori pendidikan yang ideal diterapkan Museum Negeri Provinsi

Lampung untuk dapat menjadi pendukung proses pembelajaran IPS di tingkat SMP

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Memberi penjelasan pada pengelola Museum Negeri Provinsi Lampung bahwa eksibisi yang sekarang disajikan tidak cocok untuk dijadikan sumber belajar bagi pembelajaran IPS di tingkat SMP.

2. Memberi masukan kepada pengelola Museum Negeri Provinsi Lampung perlu diterapkan teori pendidikan konstruktivis untuk menjadikan museum sebagai sumber belajar yang ideal bagi pembelajaran IPS di tingkat SMP.

3. Memberi masukkan pada pemerintah daerah agar dapat membuat peraturan dan kebijakan yang terintegrasi antara museum dan sekolah sehingga museum dapat dijadikan sebagai laboratorium pembelajaran IPS di tingkat SMP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menyumbangkan pemikiran tentang berbagai landasan teoretis yang dapat dijadikan penentu arah kebijakan eksibisi museum sebagai institusi pendidikan informal.

2. Memberi masukan kepada pengelola Museum Negeri Provinsi Lampung perlunya alternatif eksibisi sebagai penerapan free choice learning yang memungkinkan pelajar untuk belajar aktif di museum.

3. Mendorong kemungkinan dibuatkannya aturan main oleh pemerintah agar sekolah dapat menjadikan museum sebagai laboratorium IPS di tingkat SMP.

1.5 Batasan Penelitian

Pembahasan yang berkaitan dengan peran museum sebagai institusi pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran IPS di tingkat SMP belum

pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulisan tesis ini dapat menjadi langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan tentang museum sebagai sumber belajar. Sebagai penelitian awal yang akan diungkap dalam pembahasan tesis ini adalah hambatan yang dihadapi Museum Negeri Provinsi Lampung dalam memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan informal yang mampu mendukung proses pembelajaran IPS di tingkat SMP, berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran di museum dan desain eksibisi interaktif yang cocok mendukung pembelajaran IPS tingkat SMP. Teori dan konsep dalam pembahasan penting untuk dijabarkan mengingat hal ini merupakan hal baru yang perlu diperkenalkan dan dipahami oleh museolog dan praktisi museum.

Batasan yang perlu menjadi perhatian dalam tesis ini adalah pada pemilihan materi mata pelajaran IPS tingkat SMP. Perlu digaris bawahi bahwa mata pelajaran IPS di tingkat SMP merupakan mata pelajaran yang mempunyai hubungan dengan konsepsi ilmiah dari klasifikasi koleksi yang digunakan museum. Unsur materi pelajaran IPS di tingkat SMP berkaitan dengan ilmu sejarah, geografi, antropologi dan ekonomi mempunyai padanannya dalam klasifikasi koleksi Museum Negeri Provinsi Lampung. Dengan demikian, materi mata pelajaran IPS di tingkat SMP dapat menggunakan koleksi museum sebagai referensi untuk memperkuat dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan pelajar di sekolah.

Selanjutnya batasan yang perlu ditentukan adalah jenjang pendidikan SMP. Pemilihan jenjang pendidikan SMP mempunyai kaitan langsung dengan materi mata pelajaran IPS, karena di SMA mata pelajaran IPS sudah dipecah dalam mata pelajaran yang lebih khusus seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi dan ekonomi. Di samping itu, materi pembelajaran IPS di SMA tidak diajarkan sampai kelas XII, hanya pelajar yang memilih pengkhususan IPS saja yang melanjutkan belajar IPS. Sementara jenjang pendidikan yang lebih rendah seperti SD mempelajari IPS hanya pada tataran konsep yang sederhana, sehingga pembelajaran IPS di tingakat SD pun menjadi terlalu sempit untuk diambil sebagai konsep pembelajaran. Dengan demikian tingkat pendidikan SMP merupakan jenjang pendidikan yang ideal untuk dikaji.

Di samping itu, mengingat museum adalah lembaga yang terbuka untuk umum, maka yang menjadi audiensnya adalah seluruh komponen masyarakat. Akan tetapi, sebagai batasan yang menjadi objek peneltitian adalah kelompok pengunjung pelajar SMP. Penentuan pilihan pada kelompok ini didasarkan pada jumlah pengunjung Museum Negeri Provinsi Lampung. Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pengunjung untuk tingkat SMP dari tahun 2001 hingga 2008 merupakan pengunjung dengan jumlah persentase tertinggi, yaitu 38, 76%.

Eksibisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pameran tetap Museum Negeri Provinsi Lampung. Pameran tetap adalah pameran yang diselenggarakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun (Direktorat Permuseuman, Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1998: 22). Jadi penyajian koleksi dan informasi di pameran kurun waktunya cukup panjang. Selain itu, jenis koleksi yang dipamerkan pada pameran tetap adalah seluruh jenis koleksi yang dimiliki oleh museum. Berbeda dengan pameran temporer yang sifatnya sementara, jangka waktunya pendek dan materi yang dipamerkan tematis.

Lokasi penelitian adalah Museum Negeri Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan H.Z.A Pagar Alam No. 64 Bandar Lampung. Bila dilihat berdasarkan statusnya, maka Museum Negeri Provinsi Lampung adalah museum pemerintah yang menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Museum Lampung memiliki karakteristik organisasi dan pengelolaan yang hampir sama dengan museum negeri provinsi lainnya. Di samping itu, bila dilihat dari standar jumlah koleksi dan fasilitas yang dimilikinya, Museum Negeri Provinsi Lampung memiliki kesamaan dengan sebagian besar museum negeri provinsi di Indonesia. Hanya saja bila dibandingkan dengan museum negeri provinsi yang ada di Jawa terdapat perbedaan karena museum negeri provinsi di Jawa memiliki jumlah koleksi yang lebih banyak dan fasilitas yang lebih baik daripada museum negeri di provinsi lain. Dengan demikian, kondisi Museum Negeri Provinsi Lampung dapat dianggap mewakili kondisi sebagian besar kondisi museum negeri provinsi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Museologi merupakan kajian atau studi tentang museum (Magetsari, 2008: 5). Kajian tersebut dilakukan dengan melakukan studi terhadap sejarah dan latar belakang museum, pada peran museum di masyarakat, menjadi sistem yang spesifik bagi penelitian, konservasi, edukasi dan organisasi, hubungan museum dengan lingkungan fisik, dan klasifikasi terhadap berbagai macam museum. (Burcaw, 1983: 12). Dalam melakukan kajiannya museologi menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang bersifat empirsi dan bersifat filosofis (Magetsari, 2009: 2). Pendekatan empiris dalam penerapan teori ditujukan untuk dapat mengenali pola hubungan yang terjadi antara fenomena yang berbeda dalam realitas dengan cara mendeskripsikannya (van Mench, 1995: 134). Menurut Magetsari (2009: 2-3) dalam konteks permuseuman tujuannya adalah memahami koleksi, yang dalam pendekatan ini diperlakukan sebagai realitas yang terdiri atas fenomena yang berbeda-beda, yang kemudian diletakkan dalam konteks historis maupun sosial budaya. Dengan demikian maka kegunaan teori di sini bersifat heuristik.

Pendekatan yang kedua menekankan pendapat bahwa museum harus lebih berperan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya museum lebih memusatkan perhatian pada pengembangan masyarakat dan bukan berorientasi pada aspek kognitif (Magetsari, 2009: 3).

Museologi menerapkan kedua pendekatan ini, sehingga yang pertama menjadi landasan teori bagi semua kegiatannya (heuristik) dan yang kedua berorientasi pada program yang berorientasi pada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas penelitian tesis ini berada pada posisi pertama, yaitu penelitian museologi dengan pendekatan empiris. Fenomena yang diteliti dalam tesis ini adalah fenomena eksibisi yang dapat mendukung pembelajaran IPS di tingkat SMP. Dalam konteks ini koleksi dan informasi yang menjadi komponen dari eksibisi menjadi objek dari penelitian. Sebagai objek penelitian koleksi dan informasi dijadikan sebagai realitas yang dipandang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang mendukung pembelajaran IPS di tingkat SMP. Ini artinya koleksi dan informasi diletakkan dalam konteks sosial budaya sehingga dapat dipahami bahwa

koleksi dan informasi yang dimiliki museum mempunyai peran penting untuk memperkuat dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan pelajar dari sekolah.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa penelitian museologi ini akan banyak meminjam konsep-konsep yang ada di dalam teori pendidikan, pedagogi dan teori belajar. Konsep-konsep tersebut diadopsi untuk dapat menjelaskan fenomena penyajian koleksi dan informasi dalam eksebisi dan proses belajar yang terjadi di museum.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang masuk ke dalam ranah pendekatan empiris, maka sifat dari penelitian yang tepat untuk tesis ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk memaparkan situasi atau peristiwa tertentu (Rakhmat, 1984: 24). Situasi atau peristiwa yang dimaksud menyangkut semua aktivitas, objek, proses dan manusia (Basuki, 2006: 110). Dalam konteks permasalahan, penelitian ini akan mendeskripsi koleksi dan informasi yang menjadi komponen dari eksibisi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran IPS tingkat SMP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan yang diteliti (Basuki, 2006: 78). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pembahasan akan dilakukan pada ide atau gagasan yang berkaitan dengan eksibisi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran IPS tingkat SMP.

Untuk mendapatkan hasil analisis yang memadai, maka penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan literatur dan pengamatan. Pengumpulan literatur dilakukan untuk menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam pengumpulan data atau dalam menganalisa data yang pernah dipergunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu (Nazir, 1988: 111). Teori dan metode yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah teori pendidikan dan metode belajar di museum. Di samping itu, peneliti juga mengumpulkan data internal Museum Negeri Provinsi Lampung

berupa data pengunjung, laporan tahunan, laporan studi pengembangan sarana fisik dan non fisik Museum, dan data literatur lainnya. Data yang berkaitan dengan eksibisi dikumpulkan melalui pengamatan. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian (Sevilla, 1993: 198). Dalam melakukan pengamatan terdapat beberapa tipe yang dapat dipilih, yaitu pengamatan yang tidak berstruktur dan pengamatan yang berstruktur (Sevilla, 1993: 198). Tipe pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan tidak berstruktur. Tipe pengamatan ini dipilih karena dianggap lebih fleksibel dan terbuka. Situasi terbuka, adalah pengamat melihat kejadian secara langsung pada tujuan (Sevilla, 1993: 198). Untuk itu, semua komponen eksebisi seperti koleksi dan informasi pendukung yang ada dalam pameran tetap Museum Negeri Provinsi Lampung direkam pada saat pengamatan berlangsung. Perekaman data dilakukan dengan menggunakan kamera digital.

2. Tahap pengolahan data dilakukan terhadap literatur dan hasil pengamatan. Literatur yang terdiri dari teori pendidikan di museum dijadikan sebagai kerangka pembahasan literatur data internal Museum Negeri Provinsi Lampung dan data hasil pengamatan. Kerangka pembahasan tersebut digunakan untuk menguji kebijakan eksibisi dan program edukasi sehingga dapat ditentukan teori pendidikan di museum yang digunakan oleh Museum Negeri Provinsi Lampung.

3. Tahap penyimpulan data dilakukan sebagai tahap akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan kesesuaian antara kebijakan eksibisi yang telah diambil Museum Negeri Provinsi Lampung saat ini dengan fungsinya sebagai sumber belajar yang dapat mendukung pembelajaran IPS tingkat SMP. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif peneliti selanjutnya menyampaikan teori pendidikan yang kebijakan eksibisinya dapat diaplikasikan sebagai sumber belajar yang mendukung pembelajaran IPS tingkat SMP. Teori belajar kontekstual juga diapalikasikan untuk mengembangkan desain eksibisi yang dapat mendukung proses pembelajaran IPS tingkat SMP. Dari seluruh uraian yang ada pada tahap ini diharapkan dapat ditentukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sehingga

Museum Negeri Provinsi Lampung dapat dijadikan sebagai institusi pendidikan informal yang dapat mendukung pembelajaran IPS tingkat SMP.

1.7Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut: Bab 1 sebagai pendahuluan menjelaskan tentang latarbelakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas tentang tinjauan teoretis yang meliputi: jalur pendidikan formal dan informal, model belajar kontekstual di museum dan museum untuk anak sebagai institusi pendidikan.

Bab 3 membahas tentang gambaran umum Museum Negeri Provinsi Lampung yang meliputi: sejarah singkat museum, koleksi museum, pameran museum, kegiatan edukatif kultural, sarana dan prasarana serta pengunjung museum.

Bab 4 membahas tentang Museum Negeri Provinsi Lampung sebagai institusi pendidikan informal pendukung pembelajaran IPS tingkat SMP yang meliputi: karakteristik teori pendidikan di Museum Negeri Provinsi Lampung, museum, museum sebagai sumber belajar pendukung pembelajaran IPS tingkat SMP, beberapa konsep penyajian objek dan fenomena pada Museum Negeri Provinsi Lampung, museum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional

Tesis ini diakhiri oleh Bab 5 yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan menguraikan hasil dari penelitian ini dan saran menguraikan posisi museum sebagai istitusi pendidikan informal.

2.1 Jalur Pendidikan Formal dan Informal

Istilah jalur pendidikan dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional mengatur jalur pendidikan sebagai wahana yang dapat dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dipergunakan dalam proses pendidikan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pada tesis ini yang akan dibahas hanya pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan informal akan membahas tentang institusi museum. Namun ketika pembahasan museum dikaitkan sebagai pendukung pendidikan formal, maka pembahasan tentang pendidikan formal dibutuhkan untuk mendapatkan sinkronisasi yang diajarkan di sekolah dan yang dapat dipelajari di museum. Untuk itu pembahasan tentang jalur pendidikan formal akan juga membahas mata pelajaran IPS tingkat SMP yang nantinya dijadikan sebagai rujukan menentukan eksibisi.

Masing-masing jalur pendidikan mempunyai cara yang berbeda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun perbedaan yang menonjol adalah pada terstruktur atau tidaknya proses pendidikan yang dijalankan. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hein (1998: 7) menyatakan sekolah merupakan bentuk dari pendidikan formal; sekolah memberi pelajaran secara spesifik, memiliki kurikulun sesuai jenjang, dan sekolah umumnya memiliki aturan tentang kehadiran, waktu belajar di kelas, teman sekelas, dan mempunyai syarat tertentu untuk berhasil. Falk dan Dierking (2002:

10) menyatakan bahwa, pendidikan formal merupakan tempat dimana profesional membantu memandu mengembangkan keterampilan dasar dan membantu memperkenalkan pengetahuan pada bidang-bidang baru.

Hal yang paling esensial dalam pendidikan formal adalah digunakannya kurikulum sebagai dasar menjalankan kegiatan pendidikan. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (13) dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Suparman, 2007: 1). PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lima pilar belajar ini harus menjadi pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pendidikan informal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (13) adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Konsep ini tidak memberi batasan yang jelas, karena belum memperlihatkan secara eksplisit karakteristik pendidikan informal. Screvan (dalam Suzuki, 2005: 31) mendefinisikan belajar informal sebagai non-linier, dilakukan sendiri, secara sukarela dan bersifat eksploratif. Dengan sifatnya yang eskploratif maka hasil belajar secara informal akan berbeda dengan belajar secara formal. Pada proses belajar secara informal hasil yang didapatkan dari kegiatan belajar mungkin merupakan sesuatu yang memang telah direncanakan

sebelumnya atau mungkin sesuai dengan yang diharapkan, tetapi bukan merupakan suatu kewajiban (Hooper-Greenhill, 2007: 26). Hal ini terjadi karena belajar secara informal tidak selalu dievaluasi atau dinilai berdasarkan ketentuan standar seperti tingkatan kelas, dan belajar dapat terjadi tanpa direncanakan (Suzuki, 2005: 31).

Falk dan Dierking menggunakan istilah free-choice learning untuk menggambarkan belajar informal (Suzuki, 2005: 30). Menurut Falk dan Dierking (2002: 9) free-choice learning sebagai tipe belajar yang diarahkan sendiri, dilakukan secara sukarela, dan didorong berdasarkan kebutuhan dan ketertarikan individu. Dengan demikian, proses belajar yang terjadi karena seseorang memilihnya bukan karena dia harus memperlajarinya. Aspek motivasi menjadi penting untuk mendorong agar orang mau belajar atas dasar pilihannya sendiri.

Karakteristik penting lainnya yang ada dalam pendidikan informal adalah belajar dapat terjadi melalui pengalaman hands-on, aktivitas eksperimental, dan pendidikan informal merupakan perangkat belajar personal yang dapat memperkuat pemahaman terhadap konsep ilmu pengetahuan (Suzuki, 2005: 32-33). Dalam praktiknya salah satu institusi pendidikan informal yang memperlihatkan bentuk belajar melalui pengalaman adalah museum.

Museum sebagai institusi pendidikan secara fundamental mempunyai peran dalam mengumpulkan objek dan merawatnya dalam suatu lingkungan intelektual yang spesifik menjadikan dirinya sebagai gudang pengetahuan sebagaimana dia menjadi tempat menyimpan objek (Cannon-Brookes dalam Hooper-Greenhill, 1992: 4). Museum dengan eksibisinya yang interaktif – seperti di museum untuk anak – menyajikan objeknya dalam konteks lingkungan yang sangat dikenal pengunjungnya, sehingga memungkinkan pengunjung untuk meneliti sesuatu yang biasa dengan cara baru (Caulton, 1998: 19). Oleh karena itu, museum memiliki potensi besar untuk membuat pengunjung belajar melalui pengalaman personalnya pada objek yang menarik, sain dan teknologi, melalui masa lalu, masa sekarang dan masa datang dan pameran yang memungkinkan partisipasi dan fokus pada perhatian pengunjungnya (Suzuki, 2005: 33). Dengan potensi yang dimilikinya itu museum dapat mengembangkan kreativitas,

memberikan pencerahan dan memungkinkan belajar lebih mendalam dapat dilakukan lebih baik (Hooper-Greenhill, 2007: 23).

Sebagai institusi pendidikan informal museum memberikan kebebasan kepada pengunjung untuk memilih mana yang akan menjadi pusat perhatiannya. Sama sekali tidak ada paksaan bagi pengunjung untuk menyaksikan koleksi yang mana terlebih dahulu. Setelah berkunjung pun museum tidak akan melakukan tes untuk menguji seberapa banyak informasi yang telah diketahui oleh pengunjung.

2.1.1Pendidikan Formal untuk Mata Pelajaran IPS Tingkat SMP

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam jalur formal digunakan kurikulum. Untuk pembelajaran IPS di tingkat SMP kurikulumnya dilaksanakan berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada PP. No. 19 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (7) standar kompetensi IPS termasuk dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS untuk tingkat satuan pendidikan SMP/MTs adalah:

1. Mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan;

2. Memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian manusia;

3. Membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan;

4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di geosfer dan dampaknya terhadap kehidupan;

5. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan sejak pra-aksara, Hindu Budha, sampai masa kolonial Eropa;

6. Mengidentifikasikan upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan;

7. Memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Mendeskripsikan perubahan sosial-budaya dan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan, serta mengidentifikasi berbagai penyakit sosial sebagai akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat, dan upaya pencegahannya;

9. Mengidentifikasi region-region di permukaan bumi berkenaan dengan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudera, keterkaitan unsur-unsur geografi dan penduduk, serta ciri-ciri negara maju dan berkembang;

10. Mendeskripsikan perkembangan lembaga internasional, kerja sama internasional dan peran Indonesia dalam kerja sama dan perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia;

11. Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya;

12. Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan IPS pada tingkat satuan pendidikan SMP, maka masing-masing satuan pendidikan membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran IPS. KTSP mata pelajaran IPS akan dijabarkan oleh guru IPS dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan pedoman inilah pembelajaran IPS diajarkan di sekolah.

Berikut ini adalah uraian standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran IPS pada tingkat satuan pendidikan SMP pada setiap jenjang kelas 1. kelas VII Semester 1 :

A. Standar Kompetensi mata pelajaran :

1) Memahami lingkungan kehidupan manusia. 2) Memahami kehidupan sosial manusia.

3) Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan. B. Kompetensi dasar berdasarkan disiplin ilmu:

Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan.

b. Disiplin Ilmu Sejarah:

Mendeskripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia. c. Disiplin ilmu Sosiologi:

1) Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial.

2) Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian.

3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. 4) Menguraikan proses interaksi sosial.

d. Disiplin Ilmu Ekonomi:

1) Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhan.

2) Mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

2. Kelas VII semester 2: A. Standar Kompetensi:

a. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya.

b. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa kolonial Eropa.

c. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat. B. Kompetensi dasar berdasarkan disiplin ilmu:

a. Disiplin ilmu Geografi:

1) Menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan.

2) Membuat sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi.

3) Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk.

4) Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan.

1) Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha, serta peninggalan-peninggalannya.

2) Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya.

3) Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa.

c. Disiplin Ilmu Ekonomi dan Geografi :

Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. d. Disiplin Ilmu Ekonomi :

1) Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa.

2) Mendeskripsikan peran badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi.

3) Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

3. Kelas VIII semester 1 A. Standar Kompetensi:

a. Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

b. Memahami proses kebangkitan nasional. c. Memahami masalah penyimpangan sosial.

d. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. B. Kompetensi berdasarkan disiplin ilmu:

a. Disiplin ilmu Geografi:

1) Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk.

2) Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya.

3) Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan.

4) Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan.

b. Disiplin ilmu sejarah :

1) Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah. 2) Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas

Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. c. Disiplin ilmu Sosiologi :

1) Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/AIDS, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

2) Mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

d. Disiplin ilmu ekonomi:

1) Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

2) Mendeskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara.

3) Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Kelas VIII semester 2: A. Standar Kompetensi:

a. Memahami usaha persiapan kemerdekaan. b. Memahami pranata dan penyimpangan sosial. c. Memahami kegiatan perekonomian Indonesia. B. Kompetensi dasar berdasarkan disiplin ilmu:

a. Disiplin ilmu Sejarah:

1) Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Disiplin ilmu Sosiologi:

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial.

2) Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat. 3) Mendeskripsikan pengendalian dan penyimpangan sosial. c. Disiplin ilmu Ekonomi:

1) Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumberdaya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya.

2) Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.

3) Mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional.

4) Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar.

5. Kelas IX semester 1: A. Standar Kompetensi:

a. Memahami kondisi perkembangan negara di dunia. b. Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan c. Memahami perubahan sosial budaya.

B. Kompetensi dasar berdasarkan disiplin ilmu: a. Disiplin ilmu Sosiologi:

1) Mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. 2) Mendeskripsikan perubahan sosial budaya pada masyarakat.

3) Menguraikan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan.

b. Disiplin ilmu Sejarah:

1) Mendeskripsikan Perang Dunia II (termasuk pendudukan Jepang) serta pengaruhnya terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

2) Mengidentifikasi usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

3) Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan.

1) Memahami lembaga keuangan dan perdagangan internasional 2) Mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan.

3) Mendeskripsikan perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

6. Kelas IX semester 2: A. Standar Kompetensi

a. Memahami hubungan manusia dengan bumi.

b. Memahami usaha mempertahankan Republik Indonesia. B. Kompetensi dasar berdasarkan disiplin ilmu

a. Disiplin ilmu Geografi:

1) Menginterpretasi peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi. 2) Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk

di kawasan Asia Tenggara.

3) Mendeskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudera.

b. Disiplin ilmu Sejarah:

1) Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. 2) Mendeskripsikan peristiwa tragedi nasional peristiwa Madiun/PKI,

DI/TII, G 30 S PKI dan konflik-konflik internal lainnya.

3) Menjelaskan berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi. c. Disiplin ilmu Politik:

1) Memahami perubahan pemerintahan dan kerja sama internasional. 2) Menguraikan perkembangan lembaga-lembaga internasional dan

peran Indonesia dalam kerja sama internasional. d. Disiplin ilmu Sosiologi

Menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global.

e. Disiplin ilmu Ekonomi.

1. Mendeskripsikan kerja sama antar negara di bidang ekonomi.

2. Mengidentifikasi dampak kerja sama antar negara terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pembelajaran IPS membutuhkan konfigurasi teori, konsep, dan prinsip disiplin ilmu sosial yang menjadi induk dari IPS (Sumaatmadja, 1980: 10). Teori, konsep dan prinsip yang dipakai dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat satuan pendidikan SMP/MTs antara lain berasal dari bidang ilmu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya (Balitbang Diknas Pusat Kurikulum, n.d). Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS diperlukan integrasi berbagai cabang ilmu sosial tersebut. Hasil integrasi kemudian dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang pernah terjadi atau sedang berlangsung saat ini, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional sesuai dengan jenjang tingkatan satuan pendidikannya. Gambar 2.1 Sejarah Geografi Sosiologi Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Politik Ekonomi Psikologi Sosial Filsafat Antropologi

Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial Sumber : Depdiknas BP3N Pusat Kurikulum

Pendekatan yang digunakan untuk membahas realitas dan fenomena sosial itu adalah pendekatan multidimensional, atau jika ditinjau secara akademis harus multisidisipliner ataupun interdisipliner (Sumaatmadja, 1980: 8). Ini artinya, realitas dan fenomena sosial tidak dipandang secara terpisah dari masing-masing cabang ilmu sosial, tetapi secara terpadu. Pengajaran IPS merupakan upaya menerapkan teori, konsep dan prinsip ilmu sosial untuk menelaah pengalaman, peristiwa, gejala dan masalah sosial yang secara nyata terjadi di masyarakat (Sumaatmadja, 1980: 21). Dengan demikian, pengajaran IPS adalah untuk melatih keterampilan peserta didik baik secara fisik maupun dalam cara berpikirnya untuk mengkaji dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah sosial yang dihadapinya.

Keterampilan lain yang juga diharapkan dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPS adalah pengembangkan potensi kepekaan peserta didik terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, dan memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan ketimpangan yang terjadi.

Strategi pembelajaran IPS terpadu menekankan pada pembinaan konsep dan pengembangan generalisasi, mengajarkan keterampilan, nilai dan sikap, mengembangkan kemampuan inkuiri dan berpikir (Sumaatmadja, 1980: 80-81). Dalam pembinaan konsep yang diajarkan adalah aspek konotatif dari suatu konsep sampai membentuk abstraksi pada diri anak didik. Pembinaan konsep berlangsung mulai dari keadaan yang konkrit yang secara berangsur mengarah pada pengertian abstrak (Sumaatmadja, 1980: 82). Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan ini guru IPS harus melakukan usaha dengan menggunakan berbagai metode dan media. Ini artinya pendekatan pembelajaran IPS harus menggunakan multi metode dan multimedia dalam pembelajaran.

Pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik (motor-skill), keterampilan intelektual (intellectual-skill) dan keterampilan sosial

(social-skill) (Sumaatmadja, 1980: 85). Proses belajar-mengajar dalam

pengajaran IPS yang menggali kenyataan hidup dengan menggunakan berbagai media pengajaran merupakan sarana yang baik untuk melatih keterampilan motorik anak didik (Sumaatmadja, 1980: 85). Metode yang dapat dilakukan di sekolah dalam mengembangkan keterampilan motorik adalah melalui pengumpulan artikel, gambar atau potret.

Dalam mengembangkan keterampilan intelektual, pembelajaran IPS diharapkan dapat menyajikan banyak gejala, peristiwa dan masalah sosial yang dapat dibahas bersama untuk mempertajam daya-pikir, daya-nalar, daya-tanggap dan daya-kritis anak didik terhadap gejala-gejala kehidupan (Sumaatmadja, 1980: 86). Metode yang umum dilakukan di sekolah adalah melalui diskusi, yaitu membahas bersama fenomena yang terjadi di masyarakat. Keterampilan intelektual memiliki abstraksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan keterampilan motorik, karena di samping membutuhkan daya nalar juga dibutuhkan kepekaan terhadap fenomena yang dipelajari.

Sementara yang berkaitan dengan keterampilan sosial adalah yang erat hungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Keterampilan sosial itu, antara lain keterampilan untuk hidup dan bekerja bersama-sama dengan orang lain, keterampilan mengambil giliran pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat, keterampilan menghormati dan menghargai orang lain, keterampilan terhadap kepekaan akan kehidupan bermasyarakat, keterampilan mengarahkan dan menguasai diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, keterampilan mengajukan gagasan dan pandangan terhadap pengalaman orang lain, dan lain-lain sebagainya (Sumaatmadja, 1980: 86-87). Bila peserta didik dapat menguasai keterampilan ini dengan baik, maka peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, menjalin hubungan yang positif dengan anggota masyarakat lainya, dan berperan serta dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Agar pengembangan keterampilan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, maka perlu pengembangan pembelajaran yang efektif. Menurut Mulyasa, pembelajaran yang efektif lebih menekankan pada interelasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh peserta didik (etos) (Mulyasa, 2005: 149). Untuk itu, dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah pengembangan kemampuan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk selalu aktif, bukan sekedar mengembangkan kemampuan menghafal atau kemampuan menguasai teori, konsep atau prinsip-prinsip suatu ilmu tertentu saja. Merangsang peserta didik untuk belajar aktif, berarti juga mengembangkan kemampuan anak untuk dapat menerapkan materi pelajaran yang diajarkan kepadanya.

Hal yang terpenting dalam pengembangan belajar efektif adalah pemanfaatan semua sumber belajar secara maksimal. Sumber belajar secara sederhana dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2005; 48). Informasi, pengetahuan pengalaman dan keterampilan tidak hanya dapat di ambil dari buku pelajaran sekolah saja, tetapi bisa menggunakan sumber-sumber lain, seperti aktivitas di laboratorium atau ketika melakukan perjalanan karya wisata. Informasi yang didapatkan dari sumber-sumber lain

selain dari buku dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik.

Sumber belajar yang dimanfaatkan guru itu dapat berupa media pembelajaran yang membuat proses belajar dan mengajar menjadi menyenangkan bagi siswa. Menurut Sudiman (2005, 17 – 18) manfaat yang dapat dipetik dari penggunan media pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka);

2. Mengatasi kerterbatasan ruang, waktu dan panca indra, seperti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, dan foto maupun secara verbal;

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk : a. menimbulkan kegairahan belajar; b. memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan; c. memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya.

4. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latarbelakang lingkungan guru dan siswa juga berbeda. Masalah ini hanya dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam: a. memberikan perangsang yang sama; b. mempersamakan pengalaman; c. menimbulkan persepsi yang sama.

Di samping media pembelajaran yang dapat dibawa di kelas. Pengalaman belajar siswa adakalanya membutuhkan pengalaman lapangan. Karakteristik pengalaman lapangan biasanya adalah berbagai kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang teori, konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam materi, namun tidak memungkinkan untuk dihadirkan di kelas, seperti objek yang ada di museum. Apabila kita mau menggunakan museum sebagai sumber belajar tidak mungkin guru dapat menghadirkan museum ke kelas, oleh

karena itu yang terbaik adalah mengatur waktu untuk dapat berkunjung ke museum.

2.1.2 Pendidikan Informal di Museum

Di seluruh dunia bidang pendidikan memang merupakan tugas utama bagi sekolah. Namun dengan diperluasnya konsep pendidikan, maka peran institusi informal untuk ikut menyebarluaskan pengetahuan pada abad ke 21 juga mendapat perhatian (Hooper-Greenhill, 1996: 140). Oleh karena itu, museum sebagai institusi yang melakukan preservasi, studi dan komunikasi mempunyai peran penting di dalam pendidikan. Museum dipandang sebagai salah satu tipe institusi di antara beberapa institusi yang dapat memberikan pendidikan secara masal (Hein, 1998: 4). Oleh karena itu, pendidikan menjadi peran utama bagi museum. Eksistensi museum di masyarakat menjadi sangat tergantung pada keberhasilannya untuk menjalankan perannya di bidang pendidikan.

Sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab untuk pengembangan pengetahuan publiknya, maka konsep pendidikan seharusnya menjadi hal yang penting bagi museum. George G. Goode sebagaimana dikutif oleh Tanudirjo (2007: 16) pernah menyatakan :

Hendaknya museum menjadi rumah yang memelihara pikiran-pikiran yang hidup (“a nursery of living thoughts”) daripada sekedar kuburan barang rongsokan (“a cemetary of bric-a-brac”). Hanya dengan cara demikian museum dapat menjadi tempat belajar dan pencerahan bagi manusia, sekaligus menjadi tempat yang menyenangkan. Bahkan, jika perlu museum harus bekerja bersama-sama dengan perpustakaan dan laboratorium, menjadi bagian dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah dan universitas.

Sebagai institusi pendidikan, museum dapat menjadi agen yang membantu masyarakat menjadi lebih baik. Pameran museum dapat berfungsi mendukung berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat misalnya yang berkaitan dengan kesehatan, tentang pemanfaatan teknologi atau perlunya menjaga lingkungan hidup. Eksibisi yang dapat menumbuhkan kesadaran seperti itu dapat menjadikan museum sebagai tempat belajar dan pencerahan yang