PERAN AGROINDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN

WILAYAH PROVINSI LAMPUNG:

ANALISIS KETERKAITAN ANTARSEKTOR DAN

AGLOMERASI INDUSTRI

DISERTASI

MUHAMMAD IRFAN AFFANDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala penyataan dalam

disertasi saya yang berjudul :

“PERAN AGROINDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG: ANALISIS KETERKAITAN ANTARSEKTOR

DAN AGLOMERASI INDUSTRI”

merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan

Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi

ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di

perguruan tinggi lain. Seluruh sumber data dan informasi yang digunakan telah

dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Februari 2009

Muhammad Irfan Affandi NRP. A161020051

MUHAMMAD IRFAN AFFANDI. The Roles of Agroindustry in the Regional Economy of Lampung Province: Analysis of Intersectoral Linkages and Agglomeration of Industries. (D.S. PRIYARSONO as Chairman, MANGARA TAMBUNAN and BONAR M. SINAGA as Members of Advisory Committee).

The objectives of this study are to analyze intersectoral linkages among agroindustry in the regional economy of Lampung Province, to identify the existence of spatial concentration and agglomeration of agroindustry, to analyze agglomeration economies in the agroindustrial sectors, and to analyze some policies that are potentially improve the roles of agroindustry in the regional economy.

This study used data of provincial Input-Output Table of 2000 and 2005 aggregated into 26 sectors (12 agroindustrial sectors and 14 non agroindustrial sectors) and results of Medium and Large Industrial Survey 1998-2005. In addition, it used indices to measure the size of agglomeration. It utilized also Cobb-Douglas production function to measure the agglomeration economies. Some policy simulations were analyzed to identify the effects of changes of final demand on sectoral outputs, income, and labor.

The results show that in terms of linkages and multipliers of sectoral output, income, and labor, agroindustrial sectors have the biggest roles in the regional economy. The sectors also boost the other sectors’ growth. They have strong backward as well as forward linkages that are greater than those of other sectors.

Most agroindustrial sectors are concentrated in one or few districts/municipalities. These concentrations significantly effect the production outputs. Most economies of localization and urbanization exist in the agroindustrial sectors.

The combined policies of increasing government expenditure, investment, and export that are proportionally allocated to all of the agglomerated agroindustrial sectors result in the greatest positive change of sectoral output, households’ income, and labors absorption. The impact of economic policy on the agglomerated agroindustrial sectors are greater than that of similar policy that are applied to non agglomerated agroindustrial sectors.

MUHAMMAD IRFAN AFFANDI. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Wilayah Provinsi Lampung: Analisis Keterkaitan Antarsektor dan Aglomerasi Industri. (D.S. PRIYARSONO sebagai Ketua, MANGARA TAMBUNAN dan BONAR M. SINAGA sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi potensial untuk

pengembangan agroindustri di luar Jawa. Berdasarkan Tabel Input-Output

Provinsi Lampung Tahun 2005, peringkat terbesar dalam kontribusi output

sektoral adalah sektor agroindustri. Sektor agroindustri menyumbang sekitar 28%

output daerah atau senilai Rp 22 156 435 juta, memiliki kontribusi sekitar 12%

dari total PDRB Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2001-2004,dan

menyerap sekitar 77% tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha industri dalam

kurun waktu tahun 2000-2005. Berdasarkan kontribusi output dan penyerapan

tenaga kerja, agroindustri berperan sebagai leading sector sehingga pengembangan agroindustri di Provinsi Lampung memiliki arti yang sangat

strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektor agroindustri

dalam perekonomian wilayah, mengidentifikasi terjadinya konsentrasi spasial dan

aglomerasi pada sektor agroindustri, menganalisis penghematan aglomerasi sektor

agroindustri, dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi yang berpotensi

meningkatkan peran agroindustri dalam perekonomian wilayah.

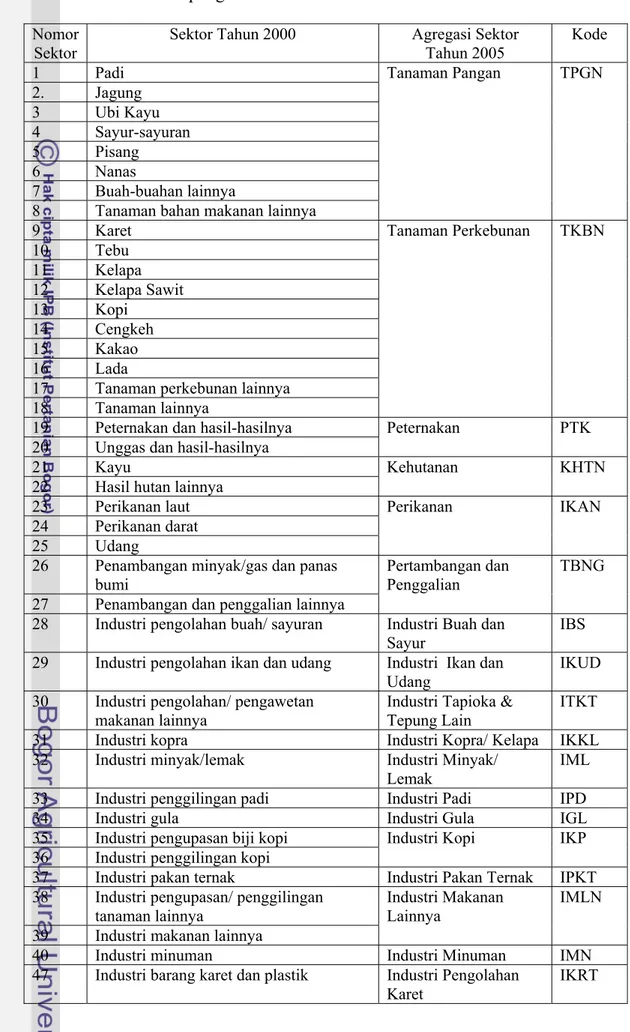

Analisis data menggunakan Tabel Input-Output Provinsi Lampung Tahun

2000 dan 2005 yang diagregasi ke dalam 26 sektor (12 sektor agroindustri dan 14

sektor non agroindustri) dan hasil Survei Industri Sedang dan Besar Tahun 1988-

2005. Selain itu, analisis data menggunakan indeks-indeks untuk mengetahui

kekuatan aglomerasi dan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas untuk

mengetahui besarnya agglomeration economies. Simulasi kebijakan di sektor agroindustri dilanjutkan untuk mengetahui dampak perubahan permintaan akhir

terhadap output sektoral, pendapatan dan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari nilai keterkaitan dan

pengganda output sektoral, pendapatan dan tenaga kerja sektor agroindustri

belakang dan ke depan lebih besar dibandingkan sektor non agroindustri.

Sebagian besar agroindustri berkonsentrasi pada satu atau beberapa

kabupaten/kota yang berdekatan. Ada pengaruh nyata dari subsektor-subsektor

agroindustri yang beraglomerasi terhadap output produksi. Penghematan akibat

lokalisasi (localization economies) dan penghematan akibat urbanisasi (urbanization economies) pada setiap subsektor agroindustri sebagian besar memberikan pengaruh positif terhadap output produksi.

Kebijakan ekonomi sektor agroindustri di Provinsi Lampung yang

mempunyai dampak paling besar terhadap perubahan output sektoral, pendapatan

rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja adalah kebijakan gabungan

peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor yang dialokasikan

pada semua sektor agroindustri yang beraglomerasi secara proporsional. Dampak

kebijakan ekonomi terhadap sektor-sektor agroindustri yang beraglomerasi lebih

besar daripada dampak kebijakan ekonomi sektor-sektor agroindustri yang tidak

beraglomerasi.

Pengembangan agroindustri disarankan untuk memperhatikan konsentrasi

dan spesialisasi industri, daya dorong yang menyebabkan terjadinya aglomerasi,

dan promosi pengembangan ekonomi daerah melalui aglomerasi industri.

Pengembangan agroindustri yang beraglomerasi hendaknya didukung oleh

kebijaksanaan fiskal guna pengembangan produktivitas dan pembangunan

infrastruktur (penataan ruang kawasan industri, sarana transportasi, pengendalian

pencemaran dan lainnya). Infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan

ekspor adalah sarana transportasi, komunikasi dan pelabuhan ekspor yang

memadai bagi transportasi komoditas agroindustri.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis keterkaitan antar

industri antar wilayah dengan membangun Tabel Input-Output Interregional antar

kabupaten/kota atau antar provinsi, dan penelitian tentang aglomerasi dengan

model simultan yang menggambarkan hubungan antar produksi industri yang

beraglomerasi, pendapatan regional, pengeluaran pemerintah, investasi dan

ekspor.

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2009

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a.Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisankarya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

WILAYAH PROVINSI LAMPUNG:

ANALISIS KETERKAITAN ANTARSEKTOR DAN

AGLOMERASI INDUSTRI

Oleh:

MUHAMMAD

IRFAN

AFFANDI

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : Dr. Muhammad Firdaus, M.Si

WILAYAH PROVINSI LAMPUNG: ANALISIS KETERKAITAN ANTARSEKTOR DAN

AGLOMERASI

INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Muhammad Irfan Affandi

Nomor Pokok : A161020051

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. D.S. Priyarsono, MS Ketua

Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Anggota Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah,

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi yang berjudul "Peran Agroindustri

dalam Perekonomian Wilayah Provinsi Lampung: Analisis Keterkaitan

Antarsektor dan Aglomerasi Industri" dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu

Ekonomi Pertanian (EPN), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis secara tulus mengucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. D.S.

Priyarsono, MS, Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc., dan Prof. Dr. Ir. Bonar

M. Sinaga, MA. selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing, yang telah

memberikan arahan dan bimbingan terutama mengenai pemodelan, pengolahan

data, penyajian dan konsistensi dalam penyusunan disertasi, serta dorongan

semangat untuk mempercepat penyelesaian studi. Terima kasih pula kepada

Dr. Muhammad Firdaus, M.Si. selaku Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup, serta

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. dan Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec. selaku

Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka atas saran dan masukan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu

Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta para

Dosen di lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, khususnya

pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, atas arahan, bimbingan dan ilmu

yang diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan

kepada Rektor Universitas Lampung, Dekan Fakultas Pertanian dan Ketua

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang

telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Doktor di

Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Pendidikan Tinggi

Depdiknas, melalui BPPS, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk

mengikuti Program Doktor di IPB, serta Lembaga Penelitian Universitas

Lampung dan Yayasan Dana Mandiri yang telah memberikan bantuan fasilitasi

kolega dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas

Lampung, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Terutama untuk kedua orang tuaku Bapak M. Hasyim (almarhum) dan Ibu

Hj. Akmaliyah, kedua mertuaku Bapak Abd Rachman (almarhum) dan Ibu Hj.

Subaidijah, serta kakak-kakak dan adik-adik atas perhatian dan dorongan

semangat. Rasa terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada istri tercinta

Dr. Ir. Sussi Astuti, M.Si, ananda Muhammad Riza Darmawan, Safira Nuril Izzah,

dan Muhammad Rafi Naufal, yang telah setia dan sabar mendampingi dengan

penuh pengertian dan pengorbanan selama penulis mengikuti program doktor ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Amin.

Bogor, Februari 2009

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 24 Juli 1964 sebagai anak

kelima dari pasangan M. Hasyim dan Hj. Akmaliyah. Pendidikan sarjana

ditempuh di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas

Brawijaya Malang, lulus pada tahun 1987. Pada tahun 1991, penulis melanjutkan

studi di Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

(PWD) Program Pascasarjana IPB dan menyelesaikannya pada tahun 1994. Pada

tahun 2002, dengan beasiswa BPPS Departemen Pendidikan Nasional, penulis

mendapat kesempatan melanjutkan studi program Doktor pada Program Studi

Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana IPB.

Sejak tahun 1989 penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial

Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung sampai sekarang.

Penulis pernah menjadi Sekretaris Pusat Pengembangan Wilayah LPM

Universitas Lampung Tahun 1998-2003 dan Ketua Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2001-2002, serta aktif dalam

kegiatan perencanaan tata ruang wilayah. Sebagian hasil penelitian disertasi

penulis diseminarkan pada :

1. Seminar The IRSA 1st International Institute di ITB Bandung

The Impacts of Agro Industry Development on The Regional Economic Growth And Employment In Province of Lampung

2. Seminar Internasional IRSA 2008 di Univertsitas Sriwijaya Palembang

Improving Regional Economic Development Through Promoting Agglomeration Economies: The Case of Agroindustry in Lampung, Sumatra

Dua artikel jurnal dari sebagian disertasi yang sudah diterbitkan yaitu :

1. Peranan Agroindustri Dalam Perekonomian Provinsi Lampung: Analisis

dengan Pendekatan Tabel Input-Output

Jurnal Media Ekonomi Universitas Trisakti Volume 13 Nomor 2 Agustus

2007.

2. Aglomerasi dan Pengembangan Klaster Industri Guna Meningkatkan Daya

Saing Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara Tahun XIII No.2 Juli Tahun

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ………... iv

DAFTAR GAMBAR ……….…… vi

DAFTAR LAMPIRAN ………... vii

I. PENDAHULUAN ………... 1

1.1. Latar Belakang ……….. 1

1.2. Perumusan Masalah ……….. 3

1.3. Tujuan Penelitian ………... 7

1.4. Kegunaan Penelitian ………... 8

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan ………... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ……… 11

2.1. Aglomerasi ………... 11

2.2. Keterkaitan Antarsektor ………...……….. 19

2.3. Agroindustri, Peran dan Kebijakan ……….. 23

2.4. Klaster Industri dan Kebijakan Pengembangannya ……… 26

2.5. Geografi dan Lokasi Industri ……….. 30

2.6. Teori Lokasi, Kutub Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah ... 33

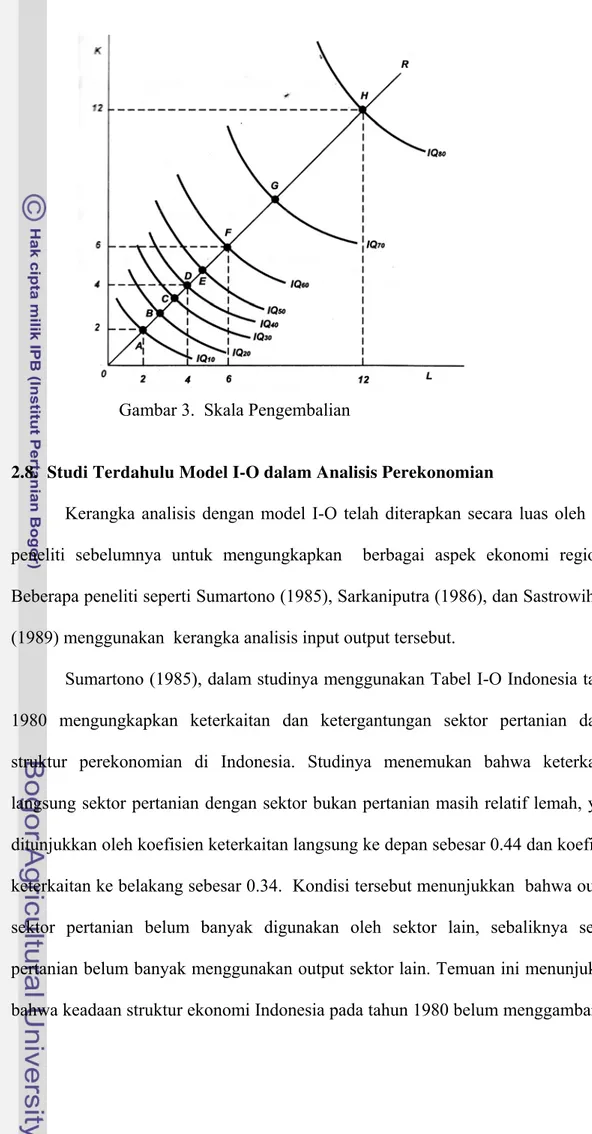

2.7. Skala Pengembalian ……….………...… 38

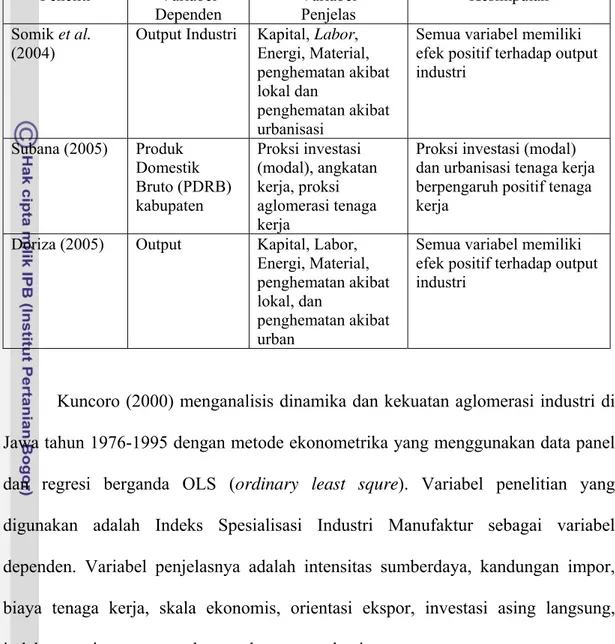

2.8. Tinjauan Studi Terdahulu Model I-O dalam Analisis Perekonomian 40 2.9. Tinjauan Studi Terdahulu Aglomerasi Industri …...………... 41

III. KERANGKA TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 46 3.1. Kerangka Teori ………... 46

3.1.1. Tabel Input-Output, Perekonomian dan Industri …………... 46

3.1.2. Konsentrasi Spasial dan Kekuatan Aglomerasi ………….…. 55

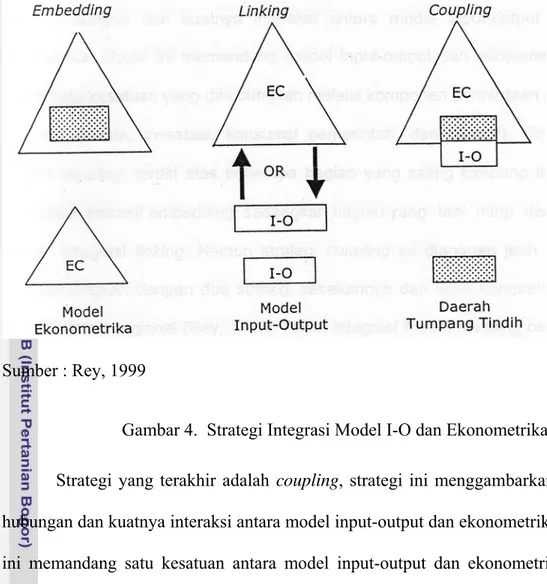

3.1.3. Keterkaitan Model Input-Output dan Ekonometrika ………… 63

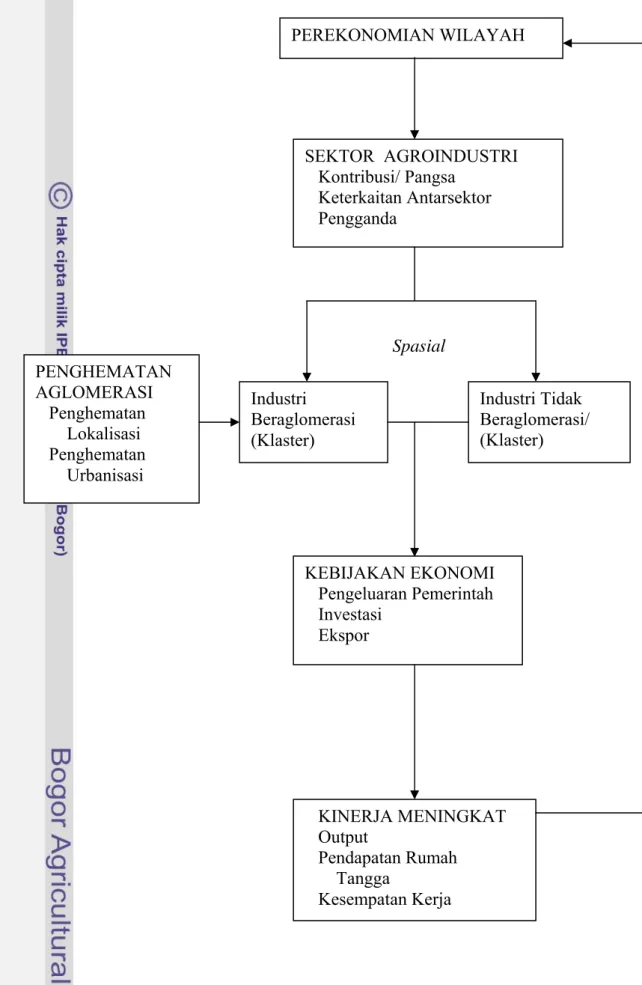

3.2. Kerangka Pemikiran ………... 65

3.2.1. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Wilayah Lampung 65 3.2.2. Konsentrasi Spasial, Klaster dan Kekuatan Aglomerasi ……. 66

ii

3.2.4. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap

Perekonomian Wilayah ……… 68

3.3. Hipotesis ………. 71

IV. METODE PENELITIAN ……….……. 72

4.1. Lokasi Penelitian ……….. 72

4.2. Jenis, Sumber dan Pengolahan Data ……….. 72

4.3. Analisis Input-Output ………. 73

4.4. Analisis Konsentrasi Spasial dan Kekuatan Aglomerasi …………... 77

4.5. Analisis Penghematan Aglomerasi ……… 81

4.6. Konstruksi Keterkaitan Input-Output Ekonometrika ………. 83

4.7. Analisis Simulasi ……….... 85

V. KETERKAITAN AGROINDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH PROPINSI LAMPUNG ……….……. 90

5.1. Kontribusi Agroindustri dalam Perekonomian di Provinsi Lampung 90 5.1.1. Struktur Output ……….……..….. 90

5.1.2. Struktur Nilai Tambah Bruto ……… 91

5.2. Keterkaitan Antarsektor Agroindustri dengan Sektor Ekonomi Lainnya ……….……….. 92

5.2.1. Keterkaitan Antarsektor ke Belakang ………...….……. 92

5.2.2. Keterkaitan Antarsektor ke Depan ……….………. 95

5.2.3. Kombinasi Keterkaitan Antarsektor ……….….. 99

5.2.4. Penelusuran Keterkaitan ke Depan dan ke Belakang ….….... 101

5.3. Pengganda Sektor Agroindustri ………..…………... 103

5.3.1. Pengganda Output ………..……... 103

5.3.2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga ……….. 107

5.3.3. Pengganda Tenaga Kerja ………...………... 109

VI. KONSENTRASI SPASIAL DAN PENGHEMATAN AGLOMERASI AGROINDUSTRI ………. 114

6.1. Konsentrasi Spasial ………...……… 114

6.2. Kekuatan Aglomerasi ……… ... 118

6.3. Sumber-sumber Aglomerasi ………….……… 125

iii

Provinsi Lampung ……… 129

6.4.1. Hasil Pengujian Statistik Model ……… 129

6.4.2. Produktivitas Agroindustri di Provinsi Lampung …………. 131

6.4.3. Penghematan Akibat Aglomerasi Agoindustri ………. 133

VII. DAMPAK KEBIJAKAN DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG ……….….. 144

7.1. Output Sektoral ……… 144

7.2. Pendapatan Rumah Tangga ……….. 150

7.3. Kesempatan Kerja ………. 154

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN ……….….. 159

8.1. Kesimpulan ……….………... 159

8.2. Impikasi Kebijakan ……….………... 161

8.3. Saran Penelitian Lanjutan ……….…….……….. 162

DAFTAR PUSTAKA ………...……….………... 164

iv

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Implikasi Aglomerasi Berkat Skala dan Keanekaragaman …...….… 15

2. Contoh Penelitian Aglomerasi yang Menggunakan Ekonometrika/OLS 42

3. Contoh Penelitian Aglomerasi yang Menggunakan Tabel Input-Output 44

4. Contoh Penelitian Aglomerasi yang Menggunakan Indeks …………. 45

5. Model dasar Tabel Input-Output ……….………… 48

6. Nama dan Kode Sektor berdasarkan Agregasi Sektor Tabel Input-Output

Provinsi Lampung ……….……….……. 75

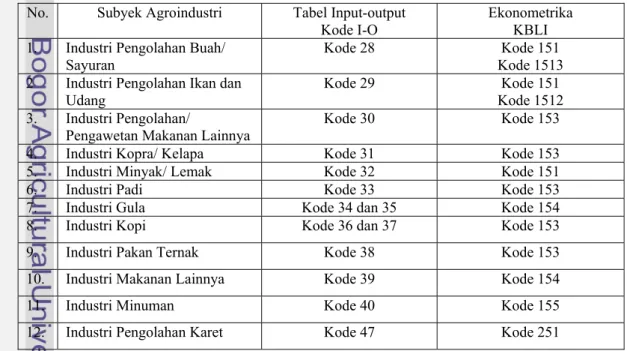

7. Klasifikasi Subyek Agroindustri berdasarkan Tabel I-O dan KBLI …… 84

8. Output Sektor Agroindustri di Provinsi Lampung Tahun 2000 dan

Tahun 2005 ……….………...…….……… 91

9. Keterkaitan ke Belakang Agroindustri dengan Sektor Lain di Provinsi

Lampung Tahun 2000 dan Tahun 2005 ………...…….………. 94

10. Keterkaitan ke depan Agroindustri dengan Sektor Lain di Provinsi

Lampung Tahun 2000 dan Tahun 2005 ………...…….………. 96

11. Kombinasi Keterkaitan Antarsektor Ekonomi di Provinsi Lampung

Tahun 2005 ………...……...…….……….. 99

12. Penelusuran Keterkaitan ke Belakang Sektor Agroindustri Provinsi

Lampung Tahun 2005 …...….…….. 102

13. Penelusuran Keterkaitan ke Depan Sektor Agroindustri Provinsi

Lampung Tahun 2005 ...….…...….... 103

14. Pengganda Output Sektor Agroindustri di Provinsi Lampung Tahun

2000 dan Tahun 2005 ……….…...…….……… 105

15. Pengganda Pendapatan Tahun 2000 dan Tahun 2005 ………... 108

16. Pengganda Tenaga Kerja Sektor Agroindustri ………...………... 110

v

18. Indeks Gini Lokasional Sektor Agroindustri di Provinsi Lampung …. 115

19. Indeks Spesialisasi Krugman (KSpec) Sektor Agroindustri di Provinsi

Lampung ……….………....………... 116

20. Indeks Ellison-Glaeser (γEG) Sektor Agroindustri Provinsi Lampung 118

21. Penetapan Klaster Agroindustri di Provinsi Lampung ……...……….. 124

22. Sumber-sumber Aglomerasi Sektor Agroindustri di Provinsi

Lampung ……….……….…… 126

23. Koefisien Produksi pada Agroindustri di Provinsi Lampung ... 132

24. Koefisien Akibat Aglomerasi pada Agroindustri di Provinsi Lampung 134

25. Dampak Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Output Sektoral Tahun 2005 ……….…… 146

26. Dampak Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Output Sektoral Tahun 2005 ……….…… 151

27. Dampak Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri Provinsi Lampung terhadap Pendapatan Rumah Tangga Sektoral

Tahun 2005 ……….……….……….……... 152

28. Dampak Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri Provinsi Lampung terhadap Pendapatan Rumah Tangga Sektoral

Tahun 2005 ……….……….……….……. 155

29. Dampak Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Kesempatan Kerja Sektoral Tahun 2005 156

30. Dampak Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri

vi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Perkembangan Pemikiran tentang Aglomerasi …….……....….….……. 12

2. Pertumbuhan Jalur Seimbang dan Tidak Seimbang …....…….…….…... 22

3. Skala Pengembalian ………….………….…...……...… 40

4. Strategi Model Integrasi I-O dan Ekonometrika …….…...….……....… 64

5. Kerangka Pemikiran Penelitian ……….……….…….……....…... 70

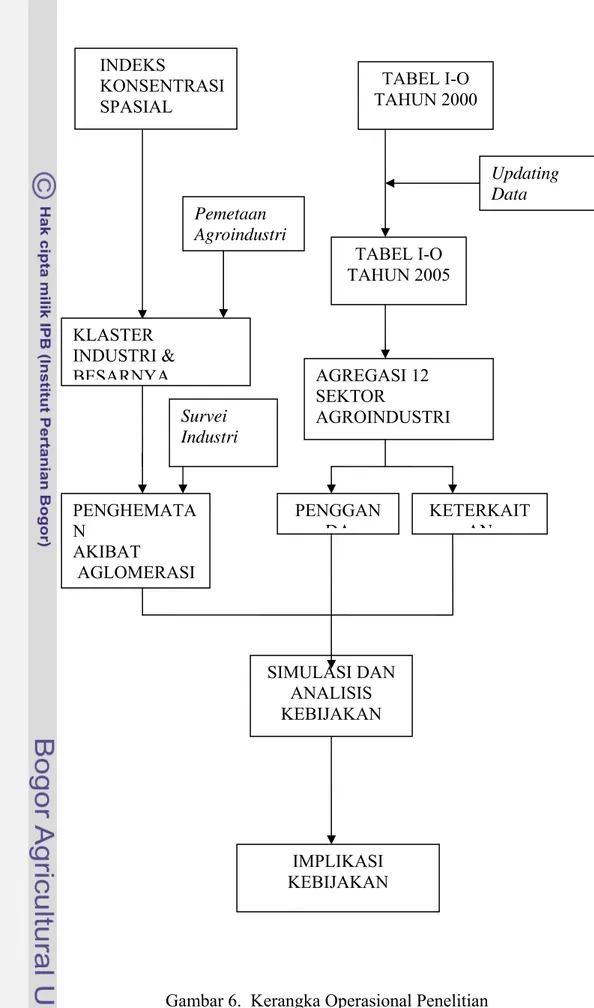

6. Kerangka Operasional Penelitian ……….……….…..……....….. 87

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Tabel Input-Output Provinsi Lampung Tahun 2000 ……….……….… 171

2. Tabel Input-Output Provinsi Lampung Tahun 2005 ……….……….… 176

3. Kontribusi Output Sektor Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000

dan 2005 …...…….……….………….……….………….... 182

4. Lokasi Pengembangan Klaster Industri Agro …...…….… 183

5. Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB Propinsi Lampung Atas

Dasar Harga yang Berlaku …...…….……….………….……….….... 184

6. Perkembangan Ekspor Industri di Provinsi Lampung Tahun 2001-2005 185

7. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung Tahun

2000-2005 ……….……….………….……….…………....…….….... 186

8. Peta Penyebaran Industri Provinsi Lampung….…………... 187

9. Metode Pembaharuan Data …….……….……….…………. 188

10. Keterkaitan ke Belakang Sektor Agroindustri dengan Sektor Lain

di Provinsi Lampung Tahun 2000 dan 2005 ….…………....……... 191

11. Keterkaitan ke Depan Sektor Agroindustri dengan Sektor Lain

di Provinsi Lampung Tahun 2000 dan 2005 ….…………....……... 192

12. Pangsa Keterkaitan ke Belakang Sektor Agroindustri di Provinsi

Lampung Tahun 2005 ……….………….……….…………....…….… 193

13. Pangsa Keterkaitan ke Depan Sektor Agroindustri di Provinsi

Lampung Tahun 2005 ……….………….……….…………....…….… 194

14. Daya Sebar dan Derajat Kepekaan Sektor Ekonomi di Provinsi

Lampung Tahun 2005 ….……….……….……….…... 196

15. Pengganda Output Sektor Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2000

dan 2005 ……….………….……….…………....…….…….………… 197

16. Pengganda Pendapatan Sektor Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun

2000 dan 2005 ….……….……….……….…………... 198

17. Pengganda Kesempatan Kerja Sektor Ekonomi di Provinsi Lampung

viii

18. Rekapitulasi Peringkat Keterkaitan dan Pengganda Sektor Ekonomi

Tahun 2000 ….……….……….……….…………... 200

19. Rekapitulasi Peringkat Keterkaitan dan Pengganda Sektor Ekonomi

Tahun 2005 ….……….……….……….…………... 201

20. PDRB Sektor Agroindustri Provinsi Lampung Tahun 2000 (jutaan

rupiah) ……….……….………….……….…………....…….…... 202

21. PDRB Sektor Agroindustri Provinsi Lampung Tahun 2005 (jutaan

rupiah) ……….……….………….……….…………....…….…... 203

22. Nilai LQ Sektor Agroindustri Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2000 ……….……….………….……….…………....…….…... 204

23. Nilai LQ Sektor Agroindustri Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2005 ……….……….………….……….…………....…….….... 205

24. Peta Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan Provinsi Lampung... 206

25. Direktori Industri Sedang dan Besar Provinsi Lampung Tahun 2005 207

26. Tingkat Pendidikan Pekerja Sektor Agroindustri di Provinsi Lampung

Tahun 1997 ….……….……….……….…………... 215

27. Hasil Estimasi Model dan Statistik t Tabel .……….………….... 216

28. Alternatif Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Output Sektoral Tahun 2005 .…………. 221

29. Alternatif Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Pendapatan Rumah Tangga Tahun 2005 223

30. Alternatif Kebijakan Ekonomi Tunggal di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Kesempatan Kerja Tahun 2005 .………. 225

31. Alternatif Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri

Provinsi Lampung terhadap Output Sektoral Tahun 2005 .…………. 227

32. Alternatif Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri Provinsi Lampung terhadap Pendapatan Rumah Tangga Sektoral

Tahun 2005 ……….……….……….…………... 229

33. Alternatif Kebijakan Ekonomi Gabungan di Sektor Agroindustri

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009

di Sektor Industri Manufaktur, Pemerintah Pusat memprioritaskan pengembangan

agroindustri. Prioritas tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

wilayah, khususnya di luar Jawa. Rencana tersebut beralasan karena agroindustri

merupakan subsektor industri yang selama ini memberikan kontribusi besar dalam

penyerapan tenaga kerja dan ekspor non migas. Pengembangan agroindustri pada

dasarnya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan

pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1998. Krisis

ekonomi yang diawali oleh turunnya nilai rupiah terhadap US dollar menyebabkan

semakin mahalnya harga barang-barang impor. Hal ini pada gilirannya

menyebabkan semakin meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung oleh

produsen dalam negeri, yang banyak menggantungkan produksi melalui

ketersediaan bahan baku impor. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut

menyebabkan output menjadi berkurang sehingga mengakibatkan penurunan produk

domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada tahun tersebut mengalami kontraksi sekitar -13.1%, yang mengakibatkan

banyak sektor ekonomi terpuruk, terutama industri dan konstruksi.

Menurut Departemen Perindustrian (2005), perekonomian Indonesia mulai

mengarah pada pemulihan krisis ekonomi yang tercermin dari membaiknya kondisi

ekonomi makro dengan indikator terkendalinya inflasi, stabilnya nilai tukar terhadap

nilai mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat, rendahnya suku bunga bank

perbaikan kinerja, baik dalam hal pertumbuhan, kontribusi, maupun peranannya.

Meskipun ada perbaikan yang cukup berarti, harus diakui bahwa peran sektor

industri dalam ekonomi nasional, serta sektor riil lainnya masih lebih rendah

dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Herjanto (2003) menyebutkan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi pada

pertengahan tahun 1997, perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai

produksi, nilai investasi dan nilai ekspor agroindustri menunjukkan peningkatan

yang cukup menggembirakan. Dari jumlah unit usaha, pada tahun 1995 tercatat

sebanyak 2 068 unit usaha sedangkan pada tahun 1997 telah mencapai 2 416 unit

usaha atau naik rata-rata 8.41% pertahun. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami

peningkatan, apabila pada tahun 1995 sebesar 817 466 orang, pada tahun 1997 telah

mencapai 971 896 orang. Perkembangan ekspor juga menunjukkan peningkatan

yang tajam. Pada tahun 1995 nilai ekspor tercatat sebesar US$ 1.65 milyar, pada

tahun 1997 telah mencapai US$ 2.39 milyar atau mengalami pertumbuhan rata-rata

20.5% pertahun.

Saat awal krisis ekonomi pada tahun 1997, agroindustri masih bertahan. Hal

ini ditunjukkan dengan tingkat utilitas rata-rata sekitar 75.3%. Setelah krisis

melanda Indonesia, terjadi penurunan tingkat utilitas menjadi sekitar 6.9% pada

tahun 1998. Nilai ekspor juga mengalami penurunan, di mana pada tahun 1997 nilai

ekspor mencapai US$ 2.39 milyar sedangkan tahun 1998 menjadi US$ 1.96 milyar

(turun -17.8%). Meskipun demikian, kontribusi sektor agroindustri terhadap

perekonomian masih tetap tinggi. Pada tahun 1998, saat pertumbuhan ekonomi

negatif, sektor agroindustri menyumbang Rp 39.87 trilyun pada PDB ekonomi atau

sebesar 17.56% dari kontribusi sektor industri pengolahan non-migas.

Pada tahun 2000 sumbangan sektor agroindustri terhadap PDB ekonomi

menengah besar) berjumlah 2 190 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 27

trilyun. Nilai produksi mencapai Rp 39.1 trilyun dan total ekspor mencapai US$ 3

milyar. Sedangkan untuk skala kecil menengah berjumlah lebih dari 545 000 unit

usaha dengan nilai produksi mencapai Rp 12.5 trilyun dan nilai investasi sebesar Rp

2.97 trilyun, serta total ekspor sebesar US$ 112.5 juta.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi potensial untuk

pengembangan agroindustri di luar Jawa. Besarnya potensi tersebut dapat dilihat dari

kontribusi agroindustri terhadap output sektoral dalam perekonomian wilayah

Lampung. Berdasarkan Lampiran 1, 2 dan 3 yang merupakan data Tabel

Input-Output Provinsi Lampung Tahun 2000 dan 2005, peringkat terbesar dalam

kontribusi output sektoral adalah sektor-sektor dalam kelompok agroindustri.

Sektor-sektor agroindustri tersebut menyumbang sekitar 28% output daerah, dimana

persentase ini lebih besar dibandingkan sektor pertanian.

Jika dibandingkan dengan sektor produksi primer (perkebunan, padi,

perikanan, peternakan dan kehutanan), perolehan output dan nilai tambah pada

sektor agroindustri tersebut sangat besar. Sektor agroindustri memberikan

sumbangan sekitar 50% terhadap ekspor non migas Provinsi Lampung selama tahun

2001-2005 (lihat Lampiran 6 dan 7). Pada tahun 2001 nilai ekspor industri hasil

pertanian mencapai US $ 245 812.64 ribu. Nilai ekspor komoditas ini terus bergerak

naik hingga mencapai US $ 586 216.46 ribu pada tahun 2005.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan dalam pembangunan industri manufaktur diarahkan untuk

menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi

perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional

pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri

manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional.

Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan, upaya pemanfaatan

seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri harus

dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, daya saing yang berkelanjutan tersebut

terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber

daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik,

dan lebih mudah diperoleh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan

pasar.

Menurut Pandjaitan (2000), dalam rangka untuk meningkatkan daya saing

industri, diperlukan pengelompokan industri yang saling berhubungan secara

intensif, dan merupakan aglomerasi perusahaan-perusahaan yang membentuk

kemitraan. Pentingnya perhatian tentang aglomerasi, berkait dengan sejumlah

argumen bahwa aglomerasi muncul karena pelaku ekonomi berupaya mendapatkan

penghematan aglomerasi baik karena lokasi perusahaan (localization economies),

maupun urbanisasi (urbanization economies) (Kuncoro, 2000). Hal ini sejalan

dengan pemikiran O’Sullivan (2000) bahwa kedua macam penghematan ekonomi

tersebut merupakan konsentrasi ekonomi secara spasial. Kedua macam

penghematan ini, yang sering disebut agglomeration economies, secara implisit

memperlihatkan hubungan antara industrialisasi dan urbanisasi dalam proses

pembangunan. Penghematan akibat lokalisasi terjadi apabila biaya produksi

perusahaan pada suatu industri menurun ketika produksi total dari industri tersebut

meningkat. Dengan berlokasi di dekat perusahaan lain dalam industri yang sama,

suatu perusahaan dapat menikmati beberapa manfaat. Tiga tipe agglomeration

economies (O’Sullivan, 2000; Capello, 2007). Fujita et al. (1999) menyatakan terjadinya aglomerasi didasari oleh pentingnya hasil yang meningkat akibat skala

ekonomi, biaya transportasi, serta keterkaitan ke belakang dan ke depan yang besar.

Penghematan lokalisasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang

memiliki aktifitas dan berhubungan satu sama lain, telah memunculkan fenomena

klaster industri, atau sering disebut industrial clusters atau industrial districts.

Klaster industri pada dasarnya merupakan kelompok aktivitas produksi yang amat

terkonsentrasi secara spasial dan biasanya berspesialisasi pada hanya satu atau dua

industri. Menurut Markusen (1996), aglomerasi industri merupakan kumpulan

klaster-klaster industri.

Keterkaitan aglomerasi industri dengan kebijaksanaan industri nasional

adalah kebijakan persebaran lokasi industri melalui penguatan klaster industri.

Kebijakan klaster industri secara formal tercantum dalam Undang-undang No. 25

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), dinyatakan bahwa

dalam rangka konsolidasi pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier,

termasuk persebaran pembangunan sektor-sektor tersebut dapat ditempuh melalui

klaster industri. Klaster industri merupakan bentukan organisasi yang paling sesuai

guna menjawab tantangan globalisasi. Kebijakan ini dilanjutkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 yang berkaitan

dengan sektor industri (Bappenas, 2005).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009, disebutkan

bahwa peningkatan daya saing industri manufaktur dilakukan melalui penguatan

klaster. Klaster-klaster tersebut tersebut adalah (1) industri makanan dan minuman,

(2) industri pengolahan hasil laut, (3) industri tekstil dan produk tekstil, (4) industri

bambu), (7) industri karet dan barang karet, (8) industri pulp dan kertas, (9) industri

mesin listrik dan peralatan listrik, serta (10) industri petrokimia. Kriteria penentuan

klaster adalah berdasarkan peranan industri terhadap (1) penyerapan tenaga kerja,

(2) pemenuhan kebutuhan dasar dalam negeri, (3) pengolahan hasil pertanian dan

sumberdaya alam, (4) potensi pengembangan ekspor, serta (5) terkait dengan

industri masa depan.

Menurut Departemen Perindustrian (2005), industri masa depan adalah

industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, didasarkan pada besarnya

potensi sumberdaya alam, kemampuan atau daya kreasi dan ketrampilan, serta

profesionalisme sumberdaya manusia. Industri masa depan sebagai industri yang

pengembangannya diprioritaskan pada masa yang akan datang, meliputi: (1) industri

berbasis agro, (2) industri alat angkut, serta (3) industri teknologi informasi dan

peralatan telekomunikasi (telematika). Pengembangan industri berbasis agro

(agroindustri) dilakukan melalui pendekatan klaster. Lokasi pengembangan klaster

agroindustri dapat dilihat pada Lampiran 4.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi potensial untuk

pengembangan agroindustri di luar Jawa dan lokasi utama klaster agroindustri.

Berdasarkan Lampiran 5 diketahui bahwa agroindustri di Provinsi Lampung

memiliki kontribusi yang besar dalam PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Dari

lampiran tersebut terlihat bahwa agroindustri menyumbang sekitar 12% dari total

PDRB Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2000-2004 dan menyerap

sekitar 75% dari tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha industri dalam kurun

waktu tahun 2000-2005. Berdasarkan kontribusi output dan penyerapan tenaga

kerja, agroindustri berperan sebagai leading sector sehingga pengembangan

agroindustri di Provinsi Lampung memiliki arti yang sangat strategis. Salah satu

keterkaitan antara pertanian dan industri yang tangguh. Dengan demikian, penelitian

keterkaitan antarsektor agroindustri di Provinsi Lampung diperlukan untuk melihat

peran agroindustri sebagai leading sector menuju tercapainya transformasi struktural

dari pertanian ke industri.

Aglomerasi agroindustri di Provinsi Lampung terjadi karena posisi Provinsi

Lampung dekat dengan kawasan Jabotabek sebagai daerah pemasaran, dan dekat

dengan sumber bahan baku (lihat Lampiran 8). Oleh karena itu, diperlukan

penelitian tentang aglomerasi industri dan peranannya dalam perekonomian Provinsi

Lampung. Analisis peranan agroindustri dalam perekonomian wilayah dilakukan

agar target agroindustri dalam meningkatkan output, pendapatan dan penyerapan

tenaga kerja wilayah memberikan kontribusi yang besar.

Dari latar belakang dan gambaran kondisi agroindustri di Provinsi Lampung,

maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterkaitan antarsektor agroindustri terhadap sektor-sektor lain

dalam perekonomian wilayah?

2. Apakah terjadi konsentrasi spasial dan aglomerasi pada sektor-sektor

agroindustri di Provinsi Lampung?

3. Apakah aglomerasi menimbulkan penghematan (agglomeration economies)

dalam produksi sektor agroindustri?

4. Kebijakan ekonomi apakah yang berpotensi meningkatkan peran sektor

agroindustri dalam perekonomian wilayah?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara lebih spesifik, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis keterkaitan sektor agroindustri dalam perekonomian wilayah.

2. Mengidentifikasi terjadinya konsentrasi spasial dan aglomerasi pada sektor

3. Menganalisis penghematan aglomerasi (agglomeration economies) dalam sektor

agroindustri.

4. Menganalisis dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri dalam

perekonomian wilayah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

pengambilan keputusan guna mengoptimalkan peranan agroindustri dalam

perekonomian Provinsi Lampung melalui pendekatan aglomerasi, keterkaitan

dan kontribusi agroindustri dalam output, pendapatan, dan tenaga kerja.

2. Memperkaya khasanah pengetahuan tentang ekonomi pembangunan, ekonomi

pertanian, geografi ekonomi, ekonomi regional, ekonomi publik, dan

perencanaan wilayah.

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Penelitian ini mengkaji dampak eksternalitas aglomerasi dan peran

agroindustri dalam perekonomian wilayah Provinsi Lampung dengan ruang lingkup

dan keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut: (1) pengkajian struktur ekonomi

wilayah, (2) pembaharuan data (updating) Tabel Input-Output Tahun 2000 ke

Tahun 2005, (3) pengkajian keterkaitan ke belakang dan ke depan, serta dampak

pengganda agroindustri, (4) pengkajian besarnya konsentrasi spasial dan

kekuatan aglomerasi, (5) pengkajian faktor-faktor penentu penyebab tumbuhnya

penghematan akibat aglomerasi agroindustri (agglomeration economies), (6)

2. Lingkup wilayah penelitian dibatasi pada tingkat makro wilayah Provinsi

Lampung dan tidak menganalisis keterkaitan antar wilayah (inter region). Salah

satu alat analisis data yang dipergunakan adalah Model Input-Ouput (I-O)

sehingga berlaku asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam model tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut adalah : (1) keseluruhan kegiatan ekonomi dibagi habis

menurut klasifikasi tertentu ke dalam sektor dan institusi, (2) jumlah penerimaan

dan jumlah pengeluaran dari masing-masing sektor/institusi berimbang (adanya

prinsip keseimbangan umum), dan (3) distribusi koefisien antar sektor/berlaku

konstan.

3. Asumsi yang digunakan dalam analisis input-output yaitu: (1) keseragaman

(homogeneity), yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output

tunggal dengan struktur input tunggal dan tidak ada substitusi otomatis terhadap

input dari output sektor yang berbeda-beda, (2) kesebandingan (proportionality),

yang menyatakan hubungan antara input dan output di dalam tiap sektor

merupakan fungsi liniar, yaitu jumlah tiap jenis input yang diserap oleh sektor

tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output dari

sektor-sektor tersebut, (3) penjumlahan (additivity), yang berarti bahwa efek

total dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan efek masing-masing

kegiatan, dan (4) ekses kapasitas atau kapasitas sumberdaya berlebih. Artinya

sisi penawaran selalu dapat merespon perubahan sisi permintaan dan penawaran

tidak pernah menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Konsekuensinya

harga-harga tidak pernah berubah atau harga tetap (fixed price) dan bersifat

eksogen.

4. Tidak membangun Tabel Input-Output Interregional antar kabupaten/kota

5. Analisis pengaruh penghematan akibat aglomerasi (agglomeration economies)

agroindustri dibatasi pada maanfaatnya bagi produksi atau output industri besar

dan sedang karena berhubungan dengan konfigurasi spasial dan keterbatasan

data.

6. Analisis konsentrasi spasial dan kekuatan aglomerasi sektor agroindustri dibatasi

pada unit spasial kabupaten atau kabupaten yang berdekatan (co-location).

7. Analisis knowledge spillovers dibatasi pada tingkat pendidikan pekerja,

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aglomerasi

Montgomery (1988) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial

dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang

berdekatan (economies of proximity), yang diasosasikan dengan klaster spasial dari

perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Markusen (1996) menyatakan bahwa

aglomerasi merupakan suatu lokasi yang "tidak mudah berubah" akibat adanya

penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya

berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukan akibat

kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Aglomerasi merupakan

kumpulan klaster-klaster industri. Namun suatu klaster, atau superklaster di Brazil,

atau bahkan kumpulan klaster tidak dapat diidentikkan dengan suatu kota.

Nama-nama populer seperti Silicon Valley di AS atau Sinos Valley di Brazil menunjukkan

bentuk-bentuk geografis yang berbeda. Negara Bagian Minnesota juga merupakan

aglomerasi industri dari masing-masing bagian wilayah yang berspesialisasi yaitu

Twin Cities untuk industri jasa, Southeast Minnesota untuk industri mesin,

Southwest Minnesota untuk industri peralatan pertanian, Northwest Minnesota

untuk industri pengolahan hasil pertanian, dan Northeast Minnesota untukindustri

hasil hutan dan rekreasi(Munnich, 2005).

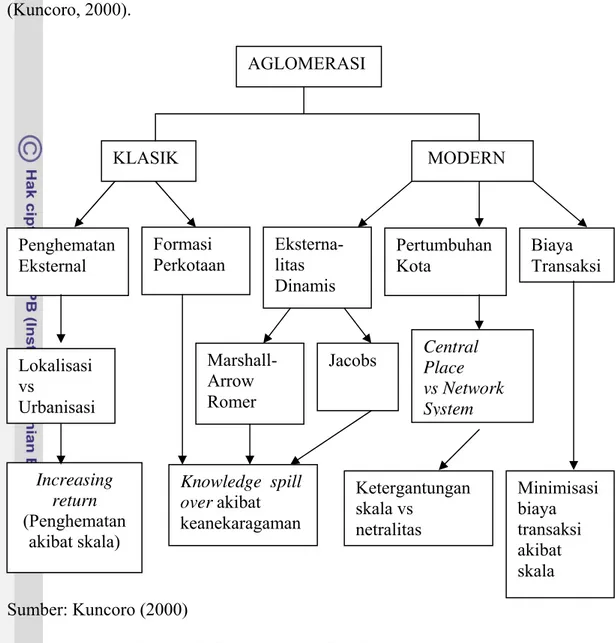

Perkembangan konsep dan pemikiran tentang aglomerasi dapat dirangkum

dalam Gambar 1. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa setiap studi atau teori

mengenai aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik atau moderen.

Ditinjau dari perspektif klasik, aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan

diasosiasikan dengan konsep "penghematan akibat aglomerasi" (economies of

meletakkan dasar-dasar model mikro mengenai eksternalitas akibat skala ekonomis

(Kuncoro, 2000).

Sumber: Kuncoro (2000)

Gambar 1. Perkembangan Pemikiran tentang Aglomerasi

Jalur pemikiran tersebut dikembangkan dengan berbagai studi empiris yang

mencoba menganalisis dan mengestimasi besarnya skala ekonomis. Sementara itu,

para ahli ekonomi regional mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi

aglomerasi secara spasial. Hal ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya literatur

mengenai formasi kota.

Menurut Hoover (1985), penghematan aglomerasi adalah penghematan yang

terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi secara spasial. Penghematan

tersebut dapat terjadi dalam industri yang sama atau beberapa industri yang berbeda. KLASIK Penghematan Eksternal Formasi Perkotaan Eksterna-litas Dinamis Pertumbuhan Kota Biaya Transaksi Lokalisasi vs Urbanisasi Marshall- Arrow Romer

Jacobs Central Place

vs Network System Increasing return (Penghematan akibat skala)

Hoover (1985) menyatakan bahwa ada 2 macam penghematan akibat aglomerasi,

yaitu penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi

terjadi karena konsentrasi spasial dalam industri yang sama, meliputi penghematan

transfer yang terjadi pada keseluruhan perusahaan dalam industri dan saling terkait

satu sama lain. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi perusahaan pada

suatu industri ketika produksi total dari industri tersebut meningkat (economies of

scale). Penghematan urbanisasi terjadi apabila industri-industri pada suatu wilayah terasosiasi dan terakumulasi dalam berbagai tingkatan aktivitas ekonomi secara

keseluruhan. Penghematan urbanisasi mendorong terciptanya pendukung dari

aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan keuntungan secara kumulatif

bagi seluruh industri.

Berdasarkan Pemikiran Hoover tentang localization economies dan

urbanization economies, Glaeser et al. (1992) mengklasifikasikan dua macam

knowledge spillovers, yaitu intraindustry spillovers dan interindustry spillovers.

Intraindustry spillovers adalah knowledge spillovers yang terjadi pada suatu industri

yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Romer. Sedangkan interindustry

spillovers, yang dikembangkan oleh Jacob, merupakan knowledge spillovers yang terjadi antar industri yang berkaitan dalam suatu lokasi.

Jacob (1969) mengembangkan pemikiran Hoover tentang penghematan

urbanisasi. Jacob menyatakan bahwa terjadi ekternalitas positif antar industri berupa

interindustry spillovers yang biasa disebut sebagai Jacobs externalities sebagai dampak terkonsentrasinya dan terasosiasinya industri-industri pada suatu wilayah.

Henderson (1994) melengkapi pemikiran Jacob dan menyatakan bahwa penelitian

dan pengembangan (R&D) berpengaruh positif terhadap Jacobs externalities.

Perspektif moderen menunjukkan beberapa kritik terhadap teori Klasik

Pertama, teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (dynamic externalities).

Kedua, mahzab pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma berbasis biaya transaksi.

Dalam kaitannya dengan aglomerasi, sebagian besar ekonom mendefinisikan

kota sebagai hasil dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Quigley (1998)

mengidentifikasi empat macam pemikiran studi aglomerasi dan yang diidentifikasi

menjadi empat periode evolusi pemikiran. Periode pertama, yaitu beberapa

dasawarsa setelah Perang Dunia I, fokus analisis adalah pada faktor-faktor yang

mempengaruhi lokasi perusahaan dan rumah tangga dalam suatu kota. Pada periode

kedua, yang dimulai pada pertengahan dasawarsa 1960-an, kebanyakan studi

mencoba menjelaskan daya tarik lokasi kawasan perkotaan. Periode ketiga muncul

dari analisis yang intensif mengenai kota-kota utama di AS dan memperkenalkan

konsep eksternalitas, yang muncul akibat skala ekonomis.

Menurut Quigley (1998), saat ini kita berada dalam pertengahan periode

keempat dalam mencoba memahami perekonomian kota. Pada periode ini, kota

digunakan untuk menganalisis hakikat dan sebab-sebab pertumbuhan ekonomi.

Kebanyakan analisis aglomerasi secara implisit mengasumsikan bahwa formasi dan

perkembangan kota dapat dipahami bila mekanisme konsentrasi produksi secara

spasial telah dimengerti dengan benar.

Kuncoro (2000) menyatakan bahwa aglomerasi tidak selalu memunculkan

suatu kota. Perbedaan antara aglomerasi dan kota terutama terletak pada perbedaan

antara kesederhanaan (simplicity) dan kompleksitas. Teori klasik mengenai

aglomerasi berargumen bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi

berupaya mendapatkan penghematan akibat aglomerasi (agglomeration economies),

baik karena penghematan akibat lokasi maupun penghematan akibat urbanisasi,

dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini

antar perusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang

berbeda, ataupun antar individu, perusahaan dan rumah tangga. Di lain pihak, kota

adalah suatu daerah keanekagaman yang menawarkan manfaat kedekatan lokasi

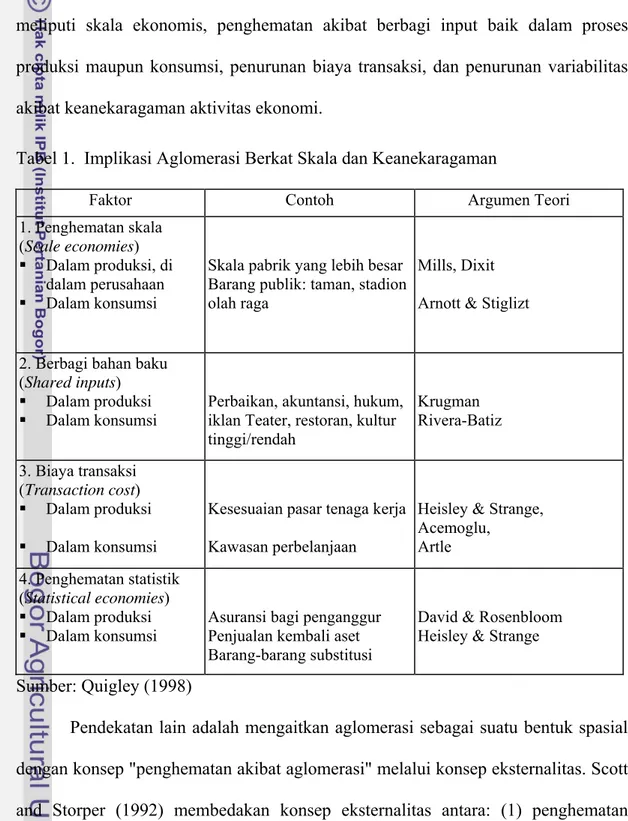

konsumen maupun produsen. Beberapa faktor kunci yang memiliki implikasi

terhadap skala dan keberagaman kota disajikan pada Tabel 1. Faktor-faktor ini

meliputi skala ekonomis, penghematan akibat berbagi input baik dalam proses

produksi maupun konsumsi, penurunan biaya transaksi, dan penurunan variabilitas

akibat keanekaragaman aktivitas ekonomi.

Tabel 1. Implikasi Aglomerasi Berkat Skala dan Keanekaragaman

Faktor Contoh Argumen Teori

1. Penghematan skala

(Scale economies)

Dalam produksi, di dalam perusahaan Dalam konsumsi

Skala pabrik yang lebih besar Barang publik: taman, stadion olah raga

Mills, Dixit

Arnott & Stiglizt

2. Berbagi bahan baku

(Shared inputs)

Dalam produksi Dalam konsumsi

Perbaikan, akuntansi, hukum, iklan Teater, restoran, kultur tinggi/rendah

Krugman Rivera-Batiz

3. Biaya transaksi

(Transaction cost)

Dalam produksi

Dalam konsumsi

Kesesuaian pasar tenaga kerja

Kawasan perbelanjaan

Heisley & Strange, Acemoglu,

Artle

4. Penghematan statistik (Statistical economies) Dalam produksi Dalam konsumsi

Asuransi bagi penganggur Penjualan kembali aset Barang-barang substitusi

David & Rosenbloom Heisley & Strange

Sumber: Quigley (1998)

Pendekatan lain adalah mengaitkan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial

dengan konsep "penghematan akibat aglomerasi" melalui konsep eksternalitas. Scott

and Storper (1992) membedakan konsep eksternalitas antara: (1) penghematan

penghematan akibat skala dan cakupan (economies of scale dan economies of

scope).

Penghematan internal adalah suatu pengurangan biaya secara internal di

dalam suatu perusahaan atau pabrik. Seberapa jauh pengurangan biaya dapat dicapai

pada suatu perusahaan tergantung apakah efisiensi dapat ditingkatkan atau

dipertahankan. Beberapa faktor yang berperan dalam pengurangan biaya secara

internal meliputi: pembagian kerja (spesialisasi), digantinya tenaga manusia dengan

mesin, melakukan subkontrak beberapa aktivitas proses produksi kepada perusahaan

lain, dan menjaga titik optimal operasi yang meminimalkan biaya.

Penghematan eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi akibat

aktivitas di luar lingkup perusahaan atau pabrik. Sebagaimana halnya suatu

perusahaan dapat mencapai penghematan biaya secara internal dengan memperluas

produksi atau meningkatkan efisiensi, suatu atau beberapa industri dapat meraih

penghematan eksternal dengan beraglomerasi secara spasial. Penghematan biaya

terjadi akibat perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama bersaing satu sama

lain dalam memperoleh pasar atau konsumen. Penghematan juga terjadi karena

adanya tenaga terampil dan bahan baku pada daerah tersebut yang menopang

jalannya usaha perusahaan. Manfaat aglomerasi industri diperkuat oleh sarana dan

prasarana seperti pendidikan, air, transportasi, dan hiburan, yang memungkinkan

adanya penghematan biaya.

Penghematan akibat skala muncul karena perusahaan menambah produksi

dengan cara memperbesar pabrik (skala). Penghematan biaya terjadi dengan

meningkatkan skala pabrik sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan. Ini

berbeda dengan penghematan akibat cakupan yang terjadi karena sejumlah aktivitas

atau sub-unit usaha secara internal maupun eksternal dapat dilakukan pada saat yang

penghematan skala ekonomis dan cakupan secara khusus berkaitan dengan proses

aglomerasi. Penghematan akibat aglomerasi merupakan fungsi dari sejumlah

barang-barang konsumsi, variabilitas input antara, dan angkatan kerja (Kuncoro, 2000).

Dewasa ini teori-teori klasik yang dianggap standar ditantang dan

disempurnakan oleh tiga jalur paradigma: (1) teori-teori baru mengenai eksternalitas

dinamis yang menekankan peranan transfer informasi dan inovasi, (2) paradigma

pertumbuhan perkotaan, dan (3) paradigma yang berbasis biaya transaksi.

Teori-teori baru mengenai eskternalitas dinamis percaya bahwa akumulasi

informasi pada suatu lokasi tertentu akan meningkatkan produktivitas dan

kesempatan kerja. Pendekatan ini menjelaskan secara simultan bagaimana kota-kota

terbentuk dan mengapa mereka tumbuh. Berbeda dengan eksternalitas statis,

Menurut Henderson et al. (1995) eksternalitas dinamis menekankan pada pentingnya

transfer pengetahuan (knowledge spillovers) antar perusahaan dalam suatu industri,

yang diperoleh lewat komunikasi yang terus berlangsung antar perusahaan lokal

dalam industri yang sama. Porter (1990) membuat argumen yang serupa bahwa

pertumbuhan didorong oleh transfer pengetahuan pada industri yang berspesialisasi

pada produk tertentu dan terkonsentrasi secara spasial.

Pertumbuhan kota-kota ternyata meliputi berbagai faktor yang lebih

kompleks daripada sekedar penghematan akibat aglomerasi. Teori skala kota yang

optimal (theories of optimum city size), yang dikaji ulang oleh Fujita and Thisse

(2002) menggambarkan ekuilibrium konfigurasi spasial dari aktivitas ekonomi

sebagai hasil yang menarik antara kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan

sentripetal (centripetal forces), yang ditunjukkan oleh penghematan aglomerasi,

adalah semua kekuatan menarik aktifitas ekonomi ke daerah perkotaan. Kekuatan

Ronald Coase (Pemenang Hadiah Nobel dalam llmu Ekonomi tahun 1991)

merupakan ekonom yang mengembangkan analisis biaya transaksi (ABT). Menurut

Coase (1992), untuk melakukan suatu transaksi pasar diperlukan identifikasi dengan

siapa seseorang bertransaksi, menginformasikan kepada masyarakat bahwa

seseorang ingin berurusan beserta persyaratannya, melakukan negosiasi hingga

penawaran, menulis kontrak, melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk

meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak telah diikuti, dan seterusnya. Biaya

transaksi tidak hanya mempengaruhi penyusunan kontrak tetapi juga mempengaruhi

barang dan jasa yang diproduksi. Adanya biaya transaksi akan mendorong

munculnya perusahaan.

Sumber-sumber aglomerasi ekonomi terdiri dari spillovers (rembesan)

informasi, input lokal tidak diperdagangkan, dan sumber tenaga kerja lokal terlatih

(Mccann, 2001; Capello, 2007). Jika beberapa perusahaan pada industri yang sama

terkumpul pada lokasi yang sama, ini berimplikasi bahwa pemilik perusahaan relatif

mudah dalam mengakses tenaga kerja dari perusahaan lokal lainnya. Tenaga kerja

yang berkumpul pada lokasi yang sama memudahkan rembesan (spillovers)

informasi melalui kontak langsung atau tidak langsung (Cohen, 2005). Pada situasi

di mana beberapa perusahaan ada di lokasi yang sama, ada kemungkinan terdapat

input lokal tidak diperdagangkan seperti infrastruktur tersebut, dengan cara yang

lebih efisien dibandingkan jika perusahaan terdispersi/menyebar. Konsentrasi

spasial menurunkan biaya transaksi informasi. Konsentrasi spasial meningkatkan

kemungkinan informasi yang tepat akan ditransmisikan, dan ketersediaan tenaga

kerja terlatih pada lokasi tersebut relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja yang

2.2. Keterkaitan Antarsektor

Debat ahli ekonomi mengenai pertumbuhan seimbang (balanced growth)

dan tidak seimbang (unbalanced growth) telah memberikan sumbangan bagi studi

kuantitatif pola-pola pembangunan. Pendukung pertumbuhan seimbang seperti

Nurkse (1953) atau Rosenstein-Rodan (1963) mengargumentasikan bahwa negara

harus membanguan berbagai industri secara simultan jika ingin mencapai

pertumbuhan berkelanjutan. Tipe pembangunan ini sering disebut sebagai

pertumbuhan seimbang pada sisi permintaan, karena pembangunan industri

ditentukan oleh permintaan atau pola pengeluaran dari konsumen dan investor.

Pertumbuhan seimbang pada sisi penawaran menunjukkan kebutuhan untuk

membangun beberapa industri secara bersamaan untuk mencegah kemacetan

penawaran.

Salah satu masalah terkait dengan argumen pertumbuhan seimbang

berkaitan dengan nasehat suatu negara miskin dengan sedikit atau tanpa industri

disarankan untuk membangun beberapa industri secara bersamaan atau terus

mengalami stagnasi. Program ini terkadang disebut sebagai big push atau critical

minimum effort. Saran tersebut tidak mendorong negara miskin yang memiliki beban sumberdaya manajerial dan finansial yang membatasinya untuk mendirikan

beberapa pabrik baru.

Dalam pembahasan mengenai pola pembangunan industri, ditunjukkan

bahwa sedikit bukti yang menunjukkan bahwa semua negara mengikuti pola

tertentu. Beberapa negara memberikan penekanan pada satu industri tertentu,

sedangkan negara lain terkonsentrasi pada set industri yang berbeda. Pendukung

pola pertumbuhan tidak seimbang (unbalanced growth), khususnya Hirschman

pola pembangunan industrial yang berbeda. Suatu negara dapat mengkonsentrasikan

energinya hanya pada beberapa sektor pada tahap awal pembangunannya.

Menurut Perkins (2001), pertumbuhan tidak seimbang yang diusulkan oleh

Hirschman, tidak berisi cara melepaskan diri dari dilema pertumbuhan seimbang.

Hirschman membangun ide pertumbuhan tidak seimbang tertuju bagaimana

seharusnya pembangunan berjalan. Konsep sentral dari teori Hirschman (1958)

adalah keterkaitan. Industri dikaitkan dengan industri lain dengan cara-cara yang

dapat diperhitungkan dalam memutuskan suatu strategi pembangunan. Industri

dengan backward linkages menggunakan input dari industri lain. Keterkaitan ke

depan terjadi dalam industri yang memproduksi barang yang menjadi input industri

lain.

Keterkaitan ke depan dan ke belakang menghasilkan tekanan yang

mengawali penciptaan industri baru yang pada gilirannya menciptakan tekanan

tambahan dan seterusnya. Tekanan ini dapat berbentuk peluang profit baru bagi

pengusaha swasta atau tekanan yang dibangun melalui proses politik agar

pemerintah mengambil kebijakan. Investor swasta misalnya memutuskan

membangun pabrik tanpa memberikan fasilitas perumahan bagi pekerjanya.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun infrastruktur dan jalan.

Perkins (2001) menyatakan bahwa meskipun di permukaan pola

pembangunan seimbang dan tidak seimbang nampak tidak konsisten satu sama lain,

namun dapat dipandang sebagai sisi yang berlawanan dari koin yang sama. Tidak

ada pola tunggal dalam industrialisasi yang harus diikuti semua negara. Di sisi lain,

analisis kuantitatif menunjukkan bahwa beberapa pola sangat mirip antar kelompok

negara. Meskipun negara dengan jumlah perdagangan luar negeri yang besar dapat

mengandalkan industri yang diinginkannya dan selanjutnya terfokus pada industri

tersebut di seluruh tahap pembangunan negara tersebut.

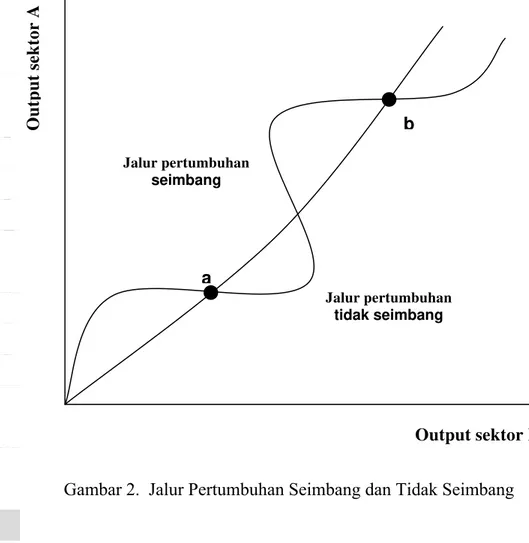

Konsep keterkaitan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan yang kaku akan

menghasilkan tekanan yang memaksa suatu negara kembali ke jalur pertumbuhan

seimbang. Jadi, tujuan mendesaknya adalah derajat keseimbangan dalam program

pembangunan. Tetapi perencana memiliki pilihan antara berusaha menjaga

keseimbangan melalui proses pembangunan atau terlebih dulu menciptakan

ketidakseimbangan dengan pemahaman bahwa tekanan keterkaitan akan

memaksanya kembali ke keseimbangan. Pilihan-pilihan tersebut adalah mengikuti

jalur pertumbuhan seimbang yang ditunjukkan oleh garis lurus atau pertumbuhan

tidak seimbang diperlihatkan ditunjukkan oeh garis kurva, yang dilustrasikan pada

Gambar 2.

Saling ketergantungan antar sektor dapat dirumuskan dalam tiga jenis efek

keterkaitan, yaitu: (1) efek keterkaitan antar industri (interindustry linkage effect),

mengukur efek peningkatan satu unit permintaan akhir (final demand) terhadap

tingkat produksi dalam setiap sektor, (2) efek keterkaitan ketenagakerjaan

(employment linkage effect), mengukur penggunaan total tenaga kerja dalam satu sektor sebagai akibat perubahan satu unit permintaan akhir, dan (3) efek keterkaitan

penciptaan pendapatan (income generation linkage effect) mengukur efek perubahan

salah satu variabel eksogen dalam permintaan akhir terhadap peningkatan

pendapatan (Chenery and Clark, 1959).

Peningkatan satu unit permintaan akhir pada variabel eksogen dapat

meningkatkan produksi dalam setiap sektor melalui efek keterkaitan antar industri

dan tingkat penyerapan tenaga kerja melalui efek keterkaitan ketenagakerjaan.

Peningkatan output dan ketenagakerjaan timbul dari keterkaitan ini, juga

pendapatan mendorong peningkatan permintaan barang-barang konsumsi,

menginduksi lebih banyak output dan kesempatan kerja.

Gambar 2. Jalur Pertumbuhan Seimbang dan Tidak Seimbang

Menurut Meier (1995), dua mekanisme yang bekerja dalam sektor aktivitas

produksi secara langsung adalah pertama, penyediaan input yang menghasilkan

permintaan atau backward linkage effects, yaitu setiap aktivitas ekonomi non primer

akan mempengaruhi upaya untuk mensuplai melalui produksi domestik input yang

diperlukan oleh aktivitas tersebut. Kedua, pemanfaatan output atau forward linkage

effects, yaitu setiap aktivitas yang menurut sifatnya tidak menjadi barang akhir, akan mempengaruhi usaha untuk memanfaatkan output sebagai input pada aktivitas baru.

Pengembangan agroindustri di satu pihak meningkatkan permintaan input

antara (intermediate input) seperti bahan baku tanaman pangan, tanaman

perkebunan, perikanan dan lain-lain yang dipasok oleh sektor pertanian. Hal ini

Output sektor B

Out

p

ut sektor A

Jalur pertumbuhan

tidak seimbang

Jalur pertumbuhan

seimbang

a

disebut keterkaitan ke belakang (backward linkage). Di pihak lain, sektor

agroindustri meningkatkan penawaran output untuk sektor-sektor lain seperti

perdagangan dan industri lainnya, di samping ada yang digunakan sendiri oleh

agroindustri. Hal ini disebut keterkaitan ke depan (forward linkage). Jadi, kedua

aspek ini yang dikenal sebagai efek keterkaitan antar industri (interindustry linkage

effect), yang mengarah ke belakang dan ke depan.

Selain itu, pengembangan sektor agroindustri akan meningkatkan penyediaan

kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya meningkatkan

permintaan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan sektor lain. Keinginan

untuk mengkonsumsi barang-bararig tersebut merupakan dorongan untuk

meningkatkan produktivitas dan akhirnya meningkatkan tabungan di sektor

agroindustri. Hubungan ini dikenal sebagai efek keterkaitan ketenagakerjaan

(employment linkage effect) dari efek keterkaitan penciptaan pendapatan (income

generation linkage effect).

2.3. Agroindustri, Peran dan Kebijakan

Istilah agroindustri tidak dapat dipisahkan dari istilah agribisnis. Keduanya

memang menyangkut unsur yang sama, yaitu agro, tetapi memiliki ruang lingkup

yang berbeda. Berikut beberapa kutipan yang dapat membedakan keduanya.

Davis dan Golberg dari Harvard University, yang dikenal sebagai pencetus

istilah agribisnis, mendefinisikan agribisnis sebagai jumlah total dari semua operasi

yang terlibat dalam manufaktur dan distribusi suplai usahatani; aktivasi produksi

pada usahatani; dan penyimpanan atau pengolahan dan distribusi komoditas

usahatani dan barang-barang dagangan yang dihasilkannya (Herjanto, 2003).

Sedangkan, Downey and Erickson (1987) dalam memberikan pengertian tentang

yang memberikan input untuk sektor usahatani, menghasilkan produk usahatani, dan/atau

pemrosesan, transport, pembiayaan, penanganan atau pemasaran produk usahatani.

Austin (1992) memberikan definisi agroindustri sebagai suatu usaha yang

mengolah bahan-bahan yang berasal dari tanaman dan hewan. Pengolahannya

mencakup transformasi dan preservasi melalui perubahan secara fisik dan kimiawi,

penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Karakteristik pengolahan dan derajat

transformasi dapat sangat beragam, mulai dari pembersihan, grading dan

pengemasan, pemasakan, pencampuran dan perubahan kimiawi yang menciptakan

makanan sayur-sayuran yang berserat.

Hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri dalam agribisnis

menurut Sinaga (1998) adalah agribisnis mencakup seluruh kegiatan di sektor

pertanian dan sebagian dari sektor industri. Subsektor industri tersebut menghasilkan

sarana produksi pertanian dan mengolah hasil-hasil pertanian dan dikenal sebagai

agroindustri.

Dari beberapa definisi di atas jelas bahwa agroindustri mempunyai ruang

lingkup yang lebih kecil dibandingkan agribisnis. Agroindustri terbatas pada

kegiatan pengolahan produk yang berbasiskan pertanian, sedangkan agribisnis

mencakup semua kegiatan sejak menyediakan input, membudidayakan, mengolah,

menyediakan dana, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk berbasiskan

pertanian.

Agroindustri dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu agroindustri hulu

(upstream agrobusiness) yaitu subsektor industri yang menghasilkan sarana

produksi pertanian, dan agroindustri hilir (downstream agrobusiness) yaitu

subsektor industri yang mengolah hasil-hasil pertanian (Sinaga, 1998).

Dalam konsep pembangunan ekonomi, suatu sektor disebut sebagai sektor

sebagai berikut: (1) memiliki pangsa yang besar dalam perekonomian secara

keseluruhan, (2) memiliki pertumbuhan dan nilai tambah yang relatif tinggi, serta (3)

memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages)

yang cukup besar. Kondisi tersebut umumnya dicirikan oleh tingginya elastisitas

harga untuk permintaan dan penawaran, elastisitas pendapatan untuk permintaan

yang relatif besar, multiplier pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif besar,

kemampuan menyerap bahan baku dan kemampuan memberikan sumbangan input

yang besar, serta memiliki keterkaitan erat dengan sektor ekonomi lain yang juga

memiliki pangsa yang relatif besar dalam struktur ekonomi. Berdasarkan pemikiran

di atas dan menelaah kondisi yang terjadi di Indonesia, Saragih (1992) melihat

bahwa agroindustri dapat berperan sebagai sektor yang memimpin.

Dengan menggunakan pendekatan input-output, Saragih (1996) melakukan

kajian peran sektor agroindustri dalam perekonomian Indonesia. Selama periode

1971-1995, pangsa agroindustri terhadap ekspor industri nonmigas mengalami

pertumbuhan, demikian pula pangsa terhadap impor juga mengalami peningkatan.