KONFLIK UMAT BERAGAMA

DAN BUDAYA LOKAL

Oleh:

PRAKATA

Adanya pluralitas agama dan suku serta semakin tingginya mobilitas horizontal bangsa Indonesia telah menimbulkan kontak-kontak sosial-budaya secara lebih cepat dan meluas, termasuk kontak antarumat beragana. Akibat terjadinya kontak atau interaksi antarumat beragama tersebut kemudian dapat terjadi konflik ketika satu di antara kedua kelompok menganggap kelompok lain merugikannya, baik identitas maupun dalam mengakses berbagai kebutuhannya. Persoalan-persoalan pada level sosia-budaya antarkelompok agama ditambah dengan persoalan politik sering melahirkan konflik antarumat beragama. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan dalam penyelesaian konflik antarumat beragama. Buku ini lebih focus kepada upaya pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama dengan mengaitkannya dengan budaya lokal yang secara aktual telah menjadi modal sosial dalam proses konflik, dan yang secara potensial dapat dijadikan sebagai modal sosial. Buku ini pada awalnya merupakan laporan hasil penelitian yang saya lakukan di lima daerah yaitu Tasikmalaya (Jawa Barat), Surakarta (Jawa Tengah), Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pasuruan (Jawa Timur), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun dalam Program Penelitian Hibah Bersaing XIII yang dibiayai oleh Ditbinlitabnas-Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.

Sepanjang pelacakan penulis, buku yang mengkaji mengenai konflik , khususnya konflik

antarumat bergama di Indonesia, belum menyentuh dua hal sekaligus yaitu: belum mengaitkannya

dengan budaya lokal sebagai modal sosial yang harus dikembangkan pada masa-masa yang akan

datang, dan belum menguraikan dalam sebuah kesatuan mengenai usaha-usaha sebelum

terjadinya konflik (pengendalian) dan sesudah terjadinya konflik (penyelesaian), termasuk

faktor-faktor yang masih potensial menjadi masalah dalam relasi umat beragama. Buku ini sedikit

banyak untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, buku ini juga menyajikan beberapa (lima)

kasus konflik antarumat beragama yang berbeda dari segi budaya masyarakat berkonflik (Sunda,

Jawa, Padhalungan, Sasak), dan pemicunya, judul bab II-VI sekaligus menunjukkan faktor pemicu

konflik pada setiap daerah.

Buku ini dapat menjadi bahan pengayaan bagi mahasiswa, khususnya yang mengambil

mata kuliah sosiologi (agama) serta agama dan budaya lokal strata satu. Juga dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerhati masalah sosial-budaya, pegiat dan pengambil kebijakan terkait dengan kerukunan umat beragama pada level pusat maupun di daerah.

dikemukakan (a) gambaran umum wilayah, (b) profil konflik yang mencakup potensi sebelum terjadinya konflik dan kasus konfliknya, dan (c) budaya masing-masing. Juga mengenai (d) usaha-usaha pengendalian dan penyelesaian konflik yang sudah dilakukan di masing-masing daerah, serta (e) model pengendalian dan penyelesaian konfliknya. Deskripsi mengenai aspek-aspek bahasan tersebut dikemukakan dalam Bab II sampai Bab VI. Artinya, setelah membaca Bab II-VI tersebut pembaca diharapkan memperoleh pemahaman mengenai kelima hal tersebut. Setelah itu, di Bab VII, dibahas berdasarkan unsur-unsur yang dikaji dengan membandingkan pada setiap lokasi (daerah) yaitu: mengenai geografis dan setting sosial, potensi konflik, karakteristik konflik, upaya pengendalian potensi konflik, upaya penyelesaian konflik, budaya lokal, model pengendalian potensi konflik berbasis budaya lokal, serta model penyelesaian konflik berbasis budaya lokal. Sementara Bab I menyajikan latar belakang kajian, tujuan, kerangka konseptual dan metode. Harapannya agar pembaca memahami pentingnya kajian mengenai konflik di Indonesia, dan arah kajian dalam buku ini. Buku ini ditutup dengan pemberian simpulan dan rekomendasi.

Dalam kaitan dengan penelitian tersebut, maka melalui buku ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Pertama, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan dana sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik Kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3-UMY) yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin penelitian dan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian, khususnya yang berasal dari DP3M Direjen Dikti. Ketiga, peneliti, saudara Arif Efendi, mas Isnaeni, ibu Dyna, dan Nukman. Keempat, tentu saya juga tidak akan melupakan jasa informan besar, ‘guru’ dan konsultan setia di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Mereka telah memberikan banyak informasi dan penjelasan tentang persoalan budaya masyarakatnya serta pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama, memberikan kritik terhadap kesimpulan sementara. Mereka bagi saya telah menjadi semacam ensiklopedi hidup ketika dan pasca penelitian dilakukan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMA JUDUL i

HALAMAN KATA PENGANTAR……… ii

HALAMAN DAFTAR ISI…….……….. iv

BAB I : MENELISIK PERSOALAN KONFLIK A. Urgensi Kajian ... 1

B. Kerangka Konseptual..………. 3

C. Metode ...……….. 17

BAB II : KULONPROGO: KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN ………. 21

BAB III : SOLO: PELECEHAN AGAMA DALAM ARENA SUMBU PENDEK……… 68

BAB IV : MATARAM: 171 DAN UNGKAPAN SOLIDARITAS... 109

BAB V : PASURUAN: IMBAS PERTIKAIAN ELIT POLITIK………… 147

BAB VI : TASIKMALAYA: IMBAS PENEGAKAN SYARIAH DI AKAR RUMPUT... 183

BAB VII : BUDAYA LOKAL DAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA A. Geografis dan Setting Sosial ... 220

B. Potensi Konflik ………..…………. 221

C. Karakteristik Konflik ...………… 222

D. Upaya Pengendalian Potensi Konflik...………. 226

E. Upaya Penyelesaian Konflik ...……… 228

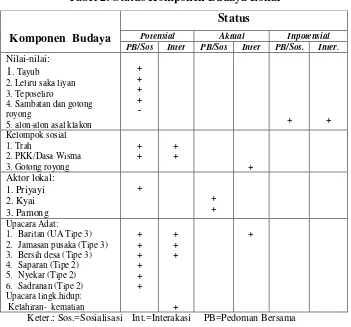

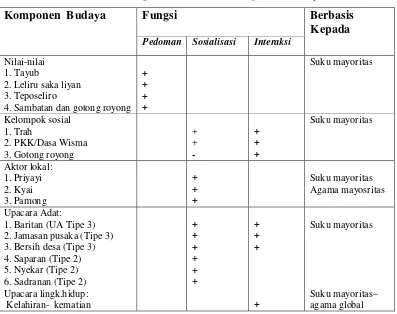

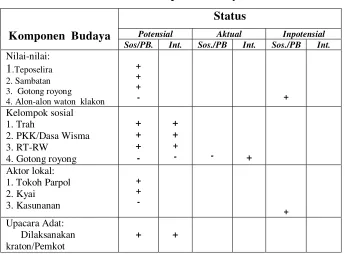

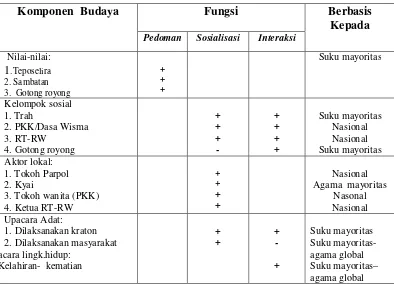

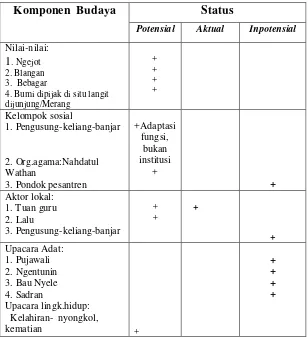

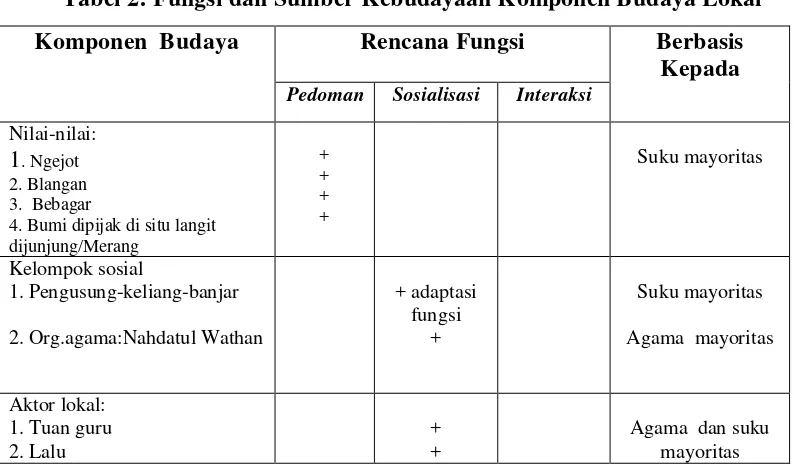

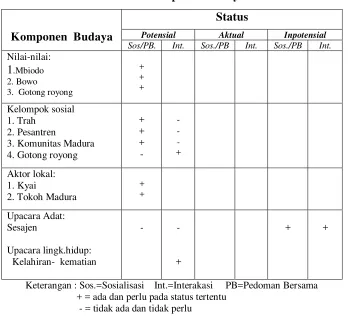

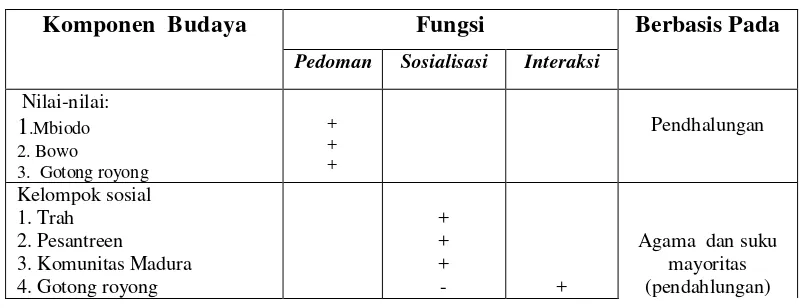

F. Budaya Lokal ...………. 229

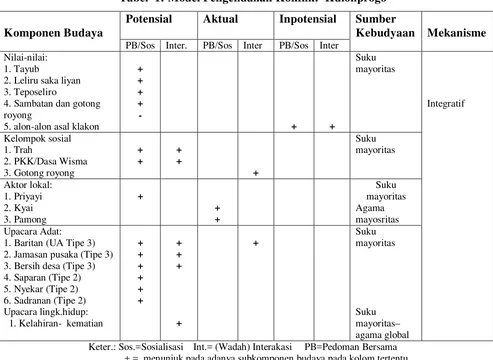

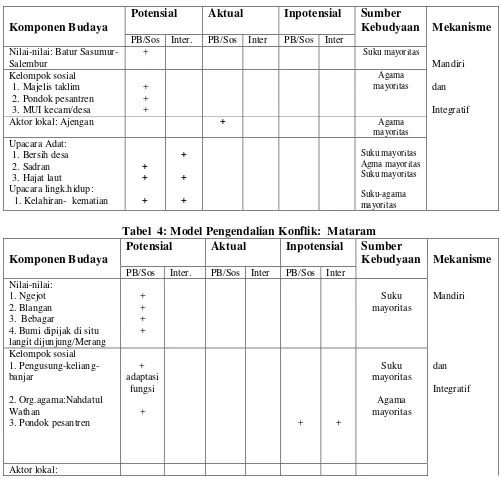

G. Model Pengendalian Potensi Konflik Berbasis Budaya Lokal.. 236

H. Model Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal…. 240

BAB VIII : CATATAN PENUTUP A. Kesimpulan……… 247

B. Saran-saran………. 253

HALAMAN DAFTAR PUSTAKA………. 257 GLOSSARIUM ...

BAB I

MENELISIK PERSOALAN KONFLIK

A. Urgensi Kajian

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, konflik yang berkembang sebenarnya dapat dipilah ke dalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antarkomunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggap mengamcam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.

Pada era reformasi konflik horizontal mernjadi hal yang sangat menggejala di Indonesia. Kompas (20 Desember 2000) misalnya berdasarkan polling yang dilakukan pada hampir 1500 responden mencatat bahwa ada 3 jenis konflik horizontal yang mencemaskan yaitu konflik antarumat beragama mencapai 73%, antarsuku mencapai 81%, dan konflik antarwilayah sebesar 90%. Akhir-akhir inipun kita masih banyak mendengar-melihat konflik horizontal itu terjadi. Apapun jenis konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antarumat beragama sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan aspek-aspek lain, seperti persoalan politik atau kebijakan pemerintah, kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah.

Maraknya konflik antarumat beragama tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstribusi penguasa Orde Baru. Sebab melalui politik SARA-nya penguasa telah menekan semua perbedaan yang berbau kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan. Semuanya dimasukkan dalam bingkai kesatuan, dan stabilitas politik dan keamanan demi pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini menjadikan konflik, baik laten maupun manifes, harus ditekan dan celakanya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Pendekatan tersebut dari luar nampak berhasil, di mana kerukunan hidup beragama terlihat ‘ayem-tentrem.’

nasional. Tanpa mengabaikan terhadap keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dari proyek kerukunan tersebut, seperti dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah AntarUmat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturrahmi, namun harus diakui proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara top-down, elitis, parsial dan adhoc serta belum ada dialog yang genuine, jujur dan ikhlas (Azra, 1999: 62). Hal ini menyebabkan potensi dan budaya lokal, serta umat pada tingkatan bawah menjadi tersubordinasi dan tidak kreatif dalam mengendalikan konflik yang ada, karena mereka terbiasa menjadi obyek dalam setiap proses proyek kerukunan.

Akibatnya masih sering muncul kasus konflik antarumat beragama di berbagai daerah yang menjadi ganjalan kerukunan seperti di Bali, Situbondo, Pasuruan, Yogyakarta, Solo, Bandung, Tasikmalaya, Ambon dan lainnya. Konflik yang memakan banyak korban harta maupun jiwa itu ada yang dapat relatif ditemukan penyelesaiannya, namun ada yang sampai sekarang masih menggantung dan berlangsung. Konflik yang terjadi itu telah merusak pertemanan, hubungan antarmanusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu yang panjang untuk memulihkan trauma dan sakit hati. Jika proses pemulihan tidak dilakukan dengan serius, tidak mustahil masalah kerukunan di Indonesia pada tahun-tahun mendatang hanya sebuah nama (Suseno dalam BASIS no. 03-04, Maret-April 1999).

Untuk itu kajian yang berusaha menggali bagaimana umat beragama mengendalikan dan menyelesaikan konflik antarmereka penting dilakukan. Kajian seperti ini dapat dijadikan bahan dalam menumbuhkembangkan keberdayaan dan ketahanan umat beragama dalam mengelola potensi konfliknya sendiri. Hal ini seiring dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya kesadaran akan makna pentingnya keragaman dan budaya lokal dalam bingkai kesatuan budaya nasional. Budaya lokal tidak harus dilihat sebagai ancaman, namun dijadikan sebagai potensi yang harus ditumbuhkembangkan, khususanya dalam kerangka pengendalian potensi dan penyelesaian konflik antarumat beragama.

deduktif, artinya sebuah model yang hanya didasarkan atas penelitian yang lebih bersifat teoritik atau pemikiran. Sementara setiap komunitas-lokal yang berkonflik memiliki karakteristik konfliknya sendiri yang relatif berbeda dengan komunitas-lokal lainnya. Kajian ini berusaha menutupi kelemahan tersebut, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan yang lebih komprehensif dan integral bagi institusi pengendali dan penyelesai konflik antarumat beragama Indonesia, tanpa mengabaikan budaya lokal yang ada.

Kajian tentang konflik dan penyelesaiannya perlu memperhatikan kemungkinan adanya potensi konflik pascakonflik atau potensi konflik lanjutan, baik yang berupa potensi lama sebelum konflik awal maupun potensi baru pascapenyelesaian konflik. Hal ini penting karena pelacakan adanya potensi konflik lanjutan ini berkaitan dengan upaya pengendalian potensi konflik yang ada supaya tidak terulang menjadi konflik. Dengan demikian upaya pengendalian potensi konflik juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelesaian konflik. Dalam upaya mengkaji pengendalian potensi konflik, kajian ini bukan hanya memfokuskan kepada sesudah terjadinya penyelesaian konflik, namun juga sebelum terjadinya konflik, hal ini karena konflik terjadi justru karena antarkelompok tidak dapat mengendalikan potensi konflik yang ada di antara mereka.

Kajian ini difokuskan kepada beberapa isu: (1) karakteristik konflik antarumat beragama yang sudah terjadi dan kemungkinannya pada masa akan datang, (2) memerikan (mendeskripsi) upaya pengendalian potensi konflik (PPK) dan penyelesaian konflik (PK) antarumat beragama, dan (3) memerikan budaya lokal yang secara aktual dan potensial (dapat) dijadikan media dalam pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama

B. Kerangka Konseptual 1. Persoalan Konflik

Surat Korintus, 4: 6; 7:17). Berdasarkan adanya perbedaan prinsip (keyakinan dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati antarumat beragama, salah satu pilihan yang perlu dikembangkan adalah prinsip agree in disagreement dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Azra (1999: 29-42) menyebutnya dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada pengakuan kebenaran agama oleh masing-masing umat beragama, namun pada saat yang sama umat beragama harus bersikap terbuka dan menghargai umat beragama lain.

Secara praksis, guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan internumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Konsep ini harus diakui banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah AntarUmat Beragama di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan dalam setiap tahapan yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip agree in disagreement; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Pada awal era reformasi, perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama tersebut sempat (akan) dituangkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Draft RUU tersebut pada saat itu (2003) akan diajukan Departemen Agama kepada Presiden. Isinya banyak merangkum aspek-aspek dari kebijakan yang dilakukan Orde Baru yang sampai sekarang masih berlaku yaitu pengaturan penyiaran agama, bantuan asing keagamaan, peringatan hari besar keagamaan, pendirian tempat ibadah umum, penguburan janazah, perkawinan beda agama, penodaaan/penghinanan dan penyalahgunaan agama. Kemudian ditambah aspek yang dianggap menjadi sumber konflik antarumat beragama yaitu pelaksanaan pendidikan agama (sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional), dan pengangkatan anak beda agama.

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan memberikan kritik. Azra (1999: 62), misalnya menganggap proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara top-down, elitis, parsial dan adhoc serta belum ada dialog yang genuine, jujur dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunanan tersebut misalnya kasus Situbondo dan Pasuruan di Pripinsi Jawa Timur; Ambon, dan Maluku Utara; Poso di Sulawesi; Pekalongan dan Solo di Jawa Tengah; Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasikmalaya dan Bandung di Jawa Barat; dan di Propinsi Bali; Jakarta; dan Kupang (Sarwono, 2000; Retnowati, 2000; International Coalition for Religious Freedom, 2001; Tim Peneliti UMY- UAD-UAJY-USD, 2003)

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik . Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Saifuddin, 1986: 7).

Secara umum menurut teori ‘conflict episode’ proses konflik mulai dari awal hingga akhir dapat terdiri dari lima episode (Pondy dalam Miall et.al, 2002) yaitu: (1) laten conflict, tahap munculnya faktor-faktor dalam situasi yang dapat menjadi kekuatan potensial munculnya kasus konflik; (2) perceived conflict, tahap ketika salah satu pihak memandang pihak lain menghambat atau mengancam kepentingannya; (3) felt conflict, tahap ketika salah satu atau kedua belah pihak merasakan dan mengenali keberadaan konflik, bukan sekedar pandangan atau anggapan; (4) manifest conflict, tahap ketika kedua belah pihak melakukan konflik terbuka yang mengundang reaksi pihak lain; (5) aftermath conflict, tahap sesudah konflik diatasi, namun masih terdapat sisa-sisa konflik sehingga menjadi potensi konflik lanjutan.

Konflik Sebagai Tindakan Sosial dan Budaya Lokal: Dalam perspektif Weberian, seperti dikemukakan Talcott Parsons (dalam Hamilton, editor, 1990: 74) setiap tindakan sosial dipengaruhi oleh sistem budaya (norma, nilai-nilai), motivasi, tujuan dari tiap pelaku sosial, dan situasi sosial. Sebagai tindakan sosial, konflik antarumat beragama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai aspek tersebut. Artinya dalam memahami karakteristik konflik antarumat beragama harus dilihat juga dari norma-norma, motivasi , dan tujuan para pihak yang berkonflik.

Motivasi tindakan (baca berkonflik di antara umat beragama) adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang. Setiap tindakan manusia tergantung kepada kuat lemahnya motivasi pelaku. Dalam melakukan tindakan berkonfliknya pelaku sudah mempunyai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman dalam waktu dan keadaan tertentu, misalnya norma-norma yang menjadi anutan kelompoknya (kalau konflik kolektivistik). Norma-norma yang menjadi anutan anggota kelompok dalam berkonflik tersebut dapat berasal dari budaya yang dimilikinya seperti tradisi suku, agama, dan varian keagamaan (abangan-santri). Pelaku juga bertindak sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya, dan situasi yang mengitarinya.

mencakup kasus konflik (konflik yang sudah terjadi) dan potensialitas konflik (Mudzhar, 1998: 129). Dengan demikian konflik dilihat dari bentuk penampakannya dapat dipilah ke dalam potensi konflik dan kasus konflik. Potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya kasus konflik, sedangkan kasus konflik (selanjutnya disebut dengan ‘konflik’) merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul ke permukaan dalam bentuk pernyataan atau tindakan nyata pihak-pihak yang berkonflik.

Potensi konflik antarumat beragama, terutama yang berasal dari nilai-nilai keagamaan masih terus menjadi persoalan. Pada hakikatnya semua sumber dan faktor munculnya konflik merupakan bentuk dari potensi konflik. Sumber dan faktor tersebut meningkat menjadi konflik karena ketidakmampuan satu dan atau kedua belah pihak dalam mengendalikannya. Dengan kata lain, sumber dan potensi tersebut tetap akan menjadi potensi konflik jika tidak ada suatu individu atau kelompok yang bergerak secara aktif atau radikal serta adanya pengendalian yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada dalam masyarakat tersebut.

Pendekatan, Teori dan Sumber Awal Konflik: Jika dilihat dari dampaknya jenis konflik dapat dibagi ke dalam konflik yang konstruktif dam destruktif, hal ini tergantung kepada pendekatan dalam melihat konflik. Ada dua pendekatan dalam melihat konflik yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Pendekatan pertama menganggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap bagian saling terkait dan befungsi, sehingga berkembang keseimbangan (Nasikun, 1995; Ritzer, 1985). Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan suatu sistem menentang fungsi-fuingsi lainnya. Selain itu pendekatan ini beranggapan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi berdasarkan konsensus dari anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyakaratan dalam segala pranata, jika terjadi konflik harus segera diselesaikan melalui cara penyelesaian sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Jadi keseimbangan akan terus dicapai jika dalam masyarakat berkembang interaksi sosial yang didasarkan atas standard penilaian umum dalam bentuk norma-norma sosial.

Pendekatan konflik sebaliknya, di antaranya menyatakan bahwa hakikat dari masyarakat adalah perubahan, dan di dalamnya terdapat konflik-konflik yang disumbangkan tiap unsur, masyarakat terintegrasi hanya karena adanya dominasi kelompok tertentu yang bersifat memaksa.

278). Perbedaan keduanya dapat dilihat dari unsur penyebab konflik, hubungan isu dan pelaku, kondisi yang mengitari konflik, dan sikap pelaku. Konflik individualistik melihat penyebab konflik sebagai instrumen bukan ekspresif, sering memisahkan isu dengan pelaku konflik, konflik muncul ketika pengharapan individu terhadap prilaku yang pantas dilanggar, pelaku bersikap konfrontatif secara langsung. Sebaliknya konflik kolektivistik melihat penyebab konflik lebih sebagai ekspresif, tidak memisahkan antara isu dengan pelaku yang berkonflik, konflik muncul ketika norma kelompok dari pelaku dilanggar, cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya tidak langsung terhadap konflik, artinya anggota kelompok berkeinginan kuat membentuk kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung.

Dilihat dari pandangan mengenai pihak yang berkonflik dan sumber awal konflik ada 3 pendekatan yaitu pendekatan makro, mikro, dan konvergensi (Abdel Salam, 2004). Pendekatan makro melihat sumber awal atau akar konflik berasal dari adanya persaingan antarkelompok dalam mengejar kekuasaan dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik antarkelompok pada tataran kesadaran. Pendekatan mikro atau behaviour memandang sumber awal konflik dari adanya persaingan antarindividu dalam pemenuhan kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar manusia yang agresif. Sementara pendekatan kovergensi menjelaskan bahwa sumber konflik merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu dan kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya bersifat pribadi, namun karena setiap individu memiliki identitas kelompok tertentu dan ditambah dengan hal-hal tertentu menjadi konflik antarkelompok.

komunikasi antar budaya yang berbeda; (6) teori ’transformasi konflik’ berasumsi konflik disebabkan persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul, baik dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Faktor-faktor Penyebab (Potensi ) Konflik: Sebagai fakta sosial, konflik – termasuk potensi konflik antarumat beragama-- dapat berasal dari level budaya dan sosial.1

Level budaya: Pada level ini faktor penyebab adanya potensi konflik dan terjadinya konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotif atau persepsi sosial. Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, dan karenanya sering melahirkan klaim kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah lama berkembang doktrin eksklusivitas agama: ‘agama sayalah yang paling benar, agama lain sesat dan menyesatkan’ (Rahman, 2000). Semua berakar dari berkembangnya religiosentrisme antarumat beragama.

Religiosentrisme merupakan penganalogian terhadap konsep etnosentrisme. Bedanya kalau dalam etnosentrisme nilai-nilai kesukuan yang menjadi acuan, sedangkan dalam religiosentrisme nilai-nilai keagamaan, termasuk varian atau subbudaya-agama, yang menjadi acuannya dalam menilai kebudayaan-agama atau subbudaya-agama lain. Dengan demikian resligiosentrisme adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan agama lain berdasarkan standar kebudayaan (paham) agamanya sendiri, sehingga muncul persepsi/stereotif terhadap penganut (paham) agama lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah sikap yang memadang kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan sukunya sendiri, sehingga muncul stereotif negatif terhadap suku lain (Hariyono, 1994: 98, 102). Porter dan Samovar yang dikutip Bennett (dalam Mulyana dan Rakhmat, 1990: 80-81) menyatakan etnosentrisme merupakan kecenderungan memandang atau menilai

1

(kebudayaan) orang lain dengan menggunakan nilai dan kebiasaan sukunya sendiri sebagai kriteria.

Seperti halnya pada etnosentrisme, maka untuk mengetahui kecenderungan religiosentrisme juga dapat dilihat dari (a) persepsi sosial, dan (b) jarak sosial. Kedua hal ini dapat dijadikan tolok-ukur adanya potensi konflik antarumat beragama. Jika persepsi dan jarak sosial antarumat beragama masih bersifat negatif dan renggang, maka dapat disimpulkan bahwa potensi konfliknya masih besar di antara keduanya.

Furchid (1982: 288) memberi pengertian persepsi sosial sebagai persepsi terhadap obyek-obyek, hubungan dan peristiwa sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, persepsi sosial antara orang yang berbeda agama-suku dapat dipilah ke dalam dua jenis yaitu (a) persepsi sosial terhadap situasi hubungan antar pelaku, dan (b) persepsi antar pelaku. Dalam persepsi terhadap situasi hubungan sosial, antar pelaku sama-sama memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kualitas hubungan (seperti akrab-tidak akrab), dan frequensinya (kuantitas) menurut penilaian masing-masing (jarang, cukup, sering). Selain itu tiap pelaku memberikan penafsiran (batasan atau alasan) terhadap kualitas dan kuantitas hubungan antar mereka. Dalam persepsi antar pelaku, tiap pihak memberi tanggapan atau penilaian terhadap ciri-ciri yang dianggap khas pada pihak yang lain, sifatnya bisa positif , nergatif, ganda, dan netral. Positif jika adanya penilaian 'kebaikan' atau keuntungan yang diperoleh pihak lain. Negatip jika ada ungkapan 'kejelekan' dan kerugian. Ganda jika ada ungkapan kebaikan dan sekaligus ungkapan kejelekan. Netral jika ada ungkapan yang tidak memberikan cap positip-negatip. Untuk lebih melengkapi data tentang persepsi sosial dapat dilihat pula dari konsep jarak sosial antar orang yang berbeda agama. Untuk ini akan digunakan skala Bogardus. Melalui konsep ini akan diketahui seberapa jauh jarak sosial antara dirinya dengan orang lain. Hal ini dapat diketahui dari tingkat kesesuaian dan kesetujuan seseorang terhadap orang lain dalam beberapa hal yaitu (a) cocok tidaknya pihak lain sebagai anggota keluarga, (b) untuk dinikahi, (c) makan bersama, (d) sebagai teman, (e) sebagai tetangga (diadopsi dari skala Bogardus yang diterapkan Schweizer, kecuali nomor b dari penulis).

semua agama. Sayangnya keunikan kebudayaan dan keberagaman tersebut justru dimatikan oleh upaya penyeragaman nasionalisme kebangsaan dan sistem ritual keagamaan dari berbagai agama.

Di sisi lain, karena dalam pemahaman agama dipengaruhi oleh budaya dan konteks lokal maka akan melahirkan sikap dan perilaku yang berbeda, dan selanjutnya tingkat religiusitas yang berbeda akan berbeda pula tingkat sosial keagamaannya, orang yang lebih agamis dapat menjadi lebih eksklusif dan yang lebih sosial menjadi lebih inklusif ( Sarwono, 2000).

Level sosial: Konflik, termasuk potensi konflik antarumat beragama, dapat bersumber dari hasil interaksi antar umat beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, ekonomi, dan upacara lingkaran hidup. Aspek-aspek yang ada dalam sistem perundangan dan draft RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana diungkap di atas, lebih menyorot kemungkinan penyebab konflik antarumat beragama selama ini. Hal ini juga ditopang oleh penelitian yang dilakukan banyak peneliti. Nashir (1993) misalnya menemukan konflik umat Islam dengan Katolik dan Kristen karena pembangunan gereja (Katolik) di tengah-tengah lingkungan muslim dan penggunaan rumah sebagai tempat ibadah umat Kristen. Sementara Sutopo (1993) dan Ismail (1993). juga menemukan hal yang sama yaitu konflik antarumat beragama yang disebabkan pembangunan tempat ibadah. Penyebab konflik yang lain yang bersumber dari pranata keagamaan ialah berasal dari penyiaran agama melalui cara pemberian materi (Widigdo, 1992). Retnowati (2000) yang melakukan penelitian di Situbondo mencatat faktor penyiaran agama dan tempat ibadah sebagai faktor konflik antarumat beragama.

Pranata pendidikan agama juga menjadi penyebab konflik antarumat beragama khususnya antara umat Islam dengan Katolik dan Kristen (Tim Peneliti UMY, UAD, UAJY, USD, 2003). Konflik terjadi karena masing-masing pihak merasakan adanya kerugian yang dialami, pihak Kristiani (terutama yayasan penyelenggara pendidikannya) menganggap kebijakan pemerintah tentang adanya hak bagi siswa memperoleh pendidikan agama sesuai agamanya ( SKB 2 Menteri dan 3 Menteri)2 sebagai intervensi pemerintah

2

kepada sekolah swasta, sehingga kebebasan dan otonomi untuk mengatur sekolahnya terganggu. Sementara kalangan muslim menganggap orang Kristen dan Katolik telah menjadikan sekolah sebagai wadah kristenisasi terhadap siswa muslim karena mengajarkan pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama siswa.

2. Pengendalian Potensi dan Penyelesaian Konflik

Pengendalian Potensi Konflik: Supaya potensi konflik tidak menjadi kasus konflik dibutuhkan pengendalian. Sebenarnya pengendalian potensi konflik dapat dilakukan baik sebelum terjadinya kasus konflik maupun setelah penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses konflik-integrasi dalam masyarakat senantiasa silih berganti. Selain itu, karena sering terjadi penyelesaian konflik justru menyisakan potensi konflik lanjutan karena dalam prosesnya dianggap kurang memuaskan salah satu atau kedua belah pihak (Fetherston dalam Miall et.al, 2002: 91-92).

Pengertian: Pengendalian sosial adalah proses mengajak atau memaksa anggota masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku dengan tujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Soekanto, 1982: 199). Kemudian kalau dikaitkan dengan istilah ‘potensi konflik’ menjadi ‘pengendalian potensi konflik sosial’ atau disingkat menjadi ‘pengendalian potensi konflik’ berarti proses mengajak atau memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, dan menjaga supaya potensi konflik yang ada tidak menjadi kasus konflik, sehingga stabilitas dan integrasi dalam masyarakat dapat dipertahankan terus.

Tujuan: Dari pengertian tersebut, pengendalian potensi konflik memiliki dua tujuan yaitu (1) supaya potensi konflik tidak menjadi kasus konflik, dan (2) untuk menumbuhkan dan keberlangsungan integrasi dalam kehidupan masyarakat.

dengan masyarakat Jawa dan supaya aktif dalam lembaga pembauran yang dibentuk oleh pemerintah secara top-down.

Cara pengendalian potensi konflik untuk tujuan kedua (menumbuhkan integrasi antarumat beragama), umat beragama dapat mengembangkan nilai-nilai yang disepakati sebagai instrumen agar potensi konflik tidak tumbuh dan integrasi berkembang. Di antara nilai-nilai yang perlu dikembangkan misalnya tradisi yang berkembang di masyarakat seperti gotong-royong, tolong-menolong, merealisasikan filosofi-lokal, dan pemaknaan simbol-simbol lokal yang menjadi simbol pemersatu umat beragama. Pada masyarakat Sunda misalnya ada ‘ugeran’ (pepatah) ‘akur jeng batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, terus batur salembur’, Artinya, hidup rukun dengan suami-isteri, dalam keluarga, tetangga, dam teman satu kampung atau masyarakat (Nashir, 1993). Sementara dalam masyarakat Jawa mengenal tradisi rewang, tetulung, juga ‘trah’ yang berfungsi sebagai kelompok sosial pemersatu karena tanpa membedakan agama anggotanya (Ismail, 2002). Isyanti (dalam Jarahnitra, 1999/2000: 119-144) juga menemukan bahwa kelompok sosial ‘trah’ dan asosiasi berdasarkan kesukuan dapat berfungsi sebagai pemersatu dari suku yang berbeda agama, juga berfungsi sebagai pengendali sosial dari orang yang beda agama terutama pada asosiasi kesukuan Sumatera (62,50%), dan Sulawesi (16,70%). Selain itu perlu dikembangkan juga pemanfaatan aktor lokal sesuai dengan tradisi yang ada untuk mengembangkan integrasi, misalnya dalam masyarakat Madura mengenal pepatah, ‘buppa’ babu’ guruh ratoh’ , maksudnya orang harus menghormati dan patuh secara berurutan kepada ‘bapak-ibu, guru-kyai, dan pemerintah’. Sementara Salamun dkk (dalam Jarahnitra, 1993/1994: 137-193) juga menemukan bahwa masyarakat Sarang Meduro Rembang dalam mengendalikan konflik yang berasal dari adanya ‘bank tithil’ menjadikan pejabat pemerintah dan kyai sebagai aktor lokal yang berfungsi sebagai pengendali, mereka berperan melakukan sosialisasi tentang kelemahan dari bank tersebut.

mengembangkan adanya rasa satu kebudayaan nasional, kesadaran akan adanya kesatuan budaya tradisional. Sementara Geertz (1985: 3-4) menemukan bahwa varian abangan sangat memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat moderen yaitu adanya toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Hal yang sama terjadi dalam kasus perkawinan beda agama, pranata perkawinan telah menjadi intitusi mediasi integrasi antarumat beragama. Hal ini karena adanya pandangan keagamaan yang bersifat sinkretik dari masyarakat Jawa, nilai-nilai abangan, dan pandangan yang bernuansa sekularistik yaitu memposisikan agama sebagai hal yang bersifat pribadi (Ismail, 2002). Karena itu untuk pengendalian potensi, dan penyelesaian konflik, dapat juga dikembangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama.

Koentjaraningrat (1985: 207-8) mengemukakan lima cara (model) pengendalian (potensi) konflik sosial, khususnya dalam kaitannya dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi, yaitu: (a) Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan adat-istiadat; (b) Memberi ganjaran kepada anggota masyarakat yang taat kepada adat-istiadat, (c) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat-istiadat, (d) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dengan ancaman dan kekerasan, (e) Menciptakan sistem hukum yaitu sistem tata tertib dengan sangsi yang tegas bagi para pelanggar.

Pendapat Koentjaraningrat ini dapat juga diaplikasikan dalam kaitannya dengan model pengendalian potensi konflik, baik untuk tujuan pertrama maupun kedua, untuk itu rumusannya sebagai berikut: (a) Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan makna penting menjaga potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik, bahkan jika mungkin menghilangkannya, (b) Memberi ganjaran kepada anggota masyarakat yang patuh dalam menjaga potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik, (c) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang berusaha menjadikan potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik, (d) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menjadikan potensi konflik supaya tidak menjadi kasus konflik dengan ancaman dan kekerasan, (e) Menciptakan sistem hukum yaitu sistem tata tertib dengan sangsi yang tegas bagi para pelanggar

Secara garis besar ada dua pendekatan dalam penyelesaian konflik yaitu (1) pendekatan Marxis yang menghendaki penyelesaian dengan cara revolusi, juga dapat berupa gerakan penentangan, dan (2) pendekatan fungsionalisme yang bersifat persuasif dan lebih mementingkan peran mediator yang berfungsi sebagi penengah di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Adam Curle (dalam Miall et.al, 2002: 81-82) mengidentifikasi empat unsur dalam proses mediasi yaitu: (1) mediator membangun dan meningkatkan komunikasi, (2) menyediakan informasi untuk dan antara pihak-pihak yang berkonflik, (3) menjadi teman pihak yang berkonflik, dan (4) mendorong pihak-pihak yang berkonflik agar aktif dalam negoisasi kerja sama.

Bentuk penyelesaian konflik, termasuk konflik antarumat beragama, beragam yaitu (a) integrasi atau kolaborasi, (b) kompromi, (c) dominasi atau kompetisi, (d) akomodasi (obliging), (e) menghindar (avoiding) (Rahim dalam Gudykunst, Yun Kim, 1997: 282). ’Integrasi’ atau ’kolaborasi’ merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara bersama-sama di antara pihak yang berkonflik dengan pendekatan menang-menang (win-win approach). Kepentingan kedua belah pihak diperhatikan, ketidaksesuaian dibahas secara dirinci. Model ini sangat berguna ketika kepentingan kedua belah pihak sama-sama penting dan sulit dikompromikan. Dalam bentuk ’kompromi’, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk berbagi sumber yang terbatas, kedua belah pihak setuju damai, namun persetujuan itu bukan pilihan pertama tiap pihak. Dalam bentuk ’kompetisi’ cenderung bersifat menang-kalah, pihak yang kuat akan menang dan mendominasi. Model ini berguna terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, juga ketika masa kritis yang menghendaki keputusan cepat harus diambil. Dalam bentuk ’akomodasi’ satu pihak berlapang dada menampung kebutuhan pihak lain dan mengorbankan kepentingannya sendiri, sedangkan bentuk ’menghindari’ (avoiding) berarti salah satu dan atau kedua belah pihak menghindar dari situasi konflik.

3. Budaya Lokal

Kata budaya lokal atau kebudayaan lokal sering mengandung banyak tafsir, seiring dengan terjadinya perbedaan mengenai batasan ’kebudayaan’ itu sendiri. C. Kluckhohn dan A.L Kroeber (1952) memaknai kebudayaan sebagai seperangkat pola perilaku dan bertingkah laku secara eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang membentuk sesuatu yang khas dari kelompok manusia, termasuk manifestasinya dalam benda-benda materi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Koentjarangingrat (1984) mengemukakan tripatri dari kebudayaan yaitu perangkat ide atau nilai-nilai, perangkat aktivitas atau perilaku, dan hasil aktivitas. Jika dikaitkan dengan kebudayaan lokal berarti setiap ide (nilai-nilai, norma-norma, gagasan), aktivitas, dan hasil aktivitas dari kelompok manusia di suatu tempat atau daerah. Perangkat nilai-nilai atau sistem nilai-nilai dari suatu kelompok masyarakat lokal tidak dapat diketahui karena ia berada dan berupa peta kognitif pendukung kebudayaan. Ia hanya dapat diketahui dalam wujud pepatah atau ugeran atau bentuk aktivitas manusia atau hasil dari aktivitas dalam benda-benda budaya. Nilai-nilai lokal ini atau disebut juga dengan kearifan lokal terdapat di setiap suku yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun antarmanusia atau antarkelompok. Misalnya di Maluku ada ‘pela gandong’ sebagai nilai lokal yang mengajarkan agar masyarakat hidup berdampingan dan bertoleransi antaragama dan suku. Dalam kaitannya ini nilai-nilai budaya lokal tidak hanya berarti berorientasi kepada nilai-nilai warisan nenek moyang masa lalu yang cenderung dianggap ‘kuno’, tapi juga dapat berupa nilai-nilai yang sedang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Yang terpenting nilai-nilai itu dijadikan rujukan dan kesepakatan bersama dari anggota masyarakat setempat.

organisasi ada orang yang dijadikan panutan dan anggota. Di setiap budaya hal ini berbeda-beda.

Begitu juga upaya pemenuhan kebutuhan spiritual-emosional, baik dalam hubungannya dengan sesuatu yang dianggap transenden atau bukan, melahirkan berbagai upacara. Dari segi kepentingannya upacara atau ritus dapat dibagi ke dalam 2 tipe yaitu upacara yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kepentingan kelompok atau umum, misalnya untuk menjaga kelompok dari bencana, upacara yang berkaitan dengan kesuburan tanah dan panen. Tipe upacara yang lain yaitu upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia atau disebut dengan upacara lingkaran hidup seperti kehamilan, kelahiran, pubertas, perkawinan, dan kematian. Di antara upacara tersebut dalam suatu budaya dapat menjadi pemersatu antarkelompok seperti slametan, sambatan, sinoman, tahlilan, dibaan, bersih desa.

Fungsi Budaya Lokal: Setiap budaya lokal mempunyai fungsi, setidaknya ada 4 fungsi (Suyanto, dalam Kompas 26 Desember 2001) yaitu sebagai: wadah cross-cutting, acuan moral bersama, kontrol sosial, dan sebagai garansi dan asuransi sosial. Pertama, budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang seperti status social, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai upacara slametan yang terus berkembang di tengah deru modernisasi. Kedua, budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Ketiga, budaya ini juga memiliki fungsi sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat . Misalnya tradisi bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih dosa setiap anggota masyarakat. Keempat, budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, sinoman dan sambatan misalnya memiliki nilai sosial-ekonomis bagi anggotanya.

C. Metode

dan observasi), juga menggunakan angket yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif (survei), termasuk juga dalam teknis analisis data statistik.

Sebagaimana layaknya studi kasus, fokus kajian yaitu konflik antarumat beragama dijadikan sebagai bounded system yang berdiri sendiri sekaligus merupakan bagian dari yang lain (Abdullah, 2003: 23). Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan digunakan model holistik maksudnya penelitian yang berusaha mencari uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan konflik antarumat beragama. Setiap gejala, kasus atau konsep diperlakukan sebagai aspe-aspek yang satu dengan yang lain saling terkait. Adapun tipenya berupa studi kasus instrinsik, namun tidak menutup penggunaan tipe studi kasus instrumental karena bertujuan untuk menghasilkan temuan tentang model pengendalian dan penyelesaian konflik.

Kajian ini didasarkan hasil penelitian di lokasi dengan kriteria: (1) kabupaten /kota yang pernah terjadi kasus konflik antarumat beragama dalam pranata sosial yang berbeda (pendidikan, sosial, penyiaran agama, politik); (2) Konflik antarumat beragama berada dalam masyarakat dengan suku yang berbeda. Hal ini dengan asumsi bahwa suku dari subyek yang berkonflik berbeda, dan/atau adanya nilai-nilai kesukuan yang berpengaruh dalam pengendalian dan penyelesaian konflik. Berdasarkan kriteria tersebut, maka lokasi daerahnya ditetapkan sebagai berikut: Propinsi Jawa Barat dengan latar belakang masyarakat Sunda yaitu Kabupaten Tasikmalaya (Islam dan Kristiani), Propinsi Jawa Tengah dan DIY dengan latar belakang masyarakat Jawa yaitu Kota Surakarta (Islam-Protestan), dan Kabupaten Kulonprogo (Islam dan Protestan); Propinsi Jawa Timur dengan latar masyarakat Jawa-Madura yaitu Pasuruan (Islam dan Kristiani); dan Mataram (Islam dan Kristiani). Karakteristik persebaran konflik di kelima daerah tersebut agak berbeda yaitu: (1) lokasi konflik yang tersebar hampir di seluruh kota seperti di Mataram dan Surakarta; (2) konflik terjadi di sebuah lokasi terbatas seperti di Tasikmalaya dan Pasuruan; (3) konflik yang menyebar se-propinsi tapi yang diambil di lokasi yang intensitas konfliknya tinggi seperti di Kulonprogo

antarumat beragama yang pernah terjadi di daerahnya. Pimpinan Wadah Musyawarah AntarUmat Beragama yang memahami seluk-beluk tentang konflik antarumat beragama yang pernah terjadi. Individu dari umat beragama yang pernah terlibat konflik. Tokoh masyarakat di luar kelompok umat beragama yang berkonflik yang memahami seluk-beluk tentang konflik, antarumat beragama yang pernah terjadi di daerahnya. Perkembangan pemilihan informan berikutnya digunakan teknik snowball. Responden di setiap daerah dalam penelitian ini adalah anggota kelompok umat beragama yang pernah terlibat konflik di lima kota/kabupaten. Penentuan responden digunakan teknik quota random sampling. Artinya anggota kelompok tiap umat beragama yang dijadikan responden sudah ditentukan jumlahnya, dan disesuaikan dengan banyak sedikitnya jumlah anggota kelompok dari tiap umat beragama yang pernah berkonflik.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, angket, dan documenter. Wawancara mendalam berfungsi dalam dua hal yaitu (1) wawancara mendalam mandiri, misalnya tentang proses konflik; dan pandangan pejabat pembina kerukunan, wadah musyawarah antarumat beragama, dan tokoh masyarakat tentang konflik antarumat beragama di daerahnya, (2) sebagai pelengkap atau tindak-lanjut dari observasi, dan atau angket. Observasi dilakukan antara lain untuk mengetahui peta persebaran lokasi konflik, potensi konflik lanjutan Jenis observasi digunakan antara observasi biasa dan observasi partisipan-pasif. Angket digunakan khusus untuk mengungkap data tentang potensi konflik, khususnya yang berasal dari level budaya yaitu persepsi dan jarak sosial antar umat beragama yang diperoleh dari responden (pimpinan dan anggota kelompok umat beragama yang berkonflik). Sebagaimana disebutkan di atas dari keseluruhan lokasi hanya di Mataram yang tidak dapat terlaksana. Adapun dokumenter untuk memperoleh data histories yaitu data monografi di kecamatan dan di Badan Pusat Statistik maupun data persoalan konflik. Teknik pengumpul data tersebut didukung oleh instrumen. Pada hakikatnya peneliti sendiri merupakan instrumen terpenting, sebab seperti halnya prinsip yang berlaku dalam penelitian kualitatif, sebaik apapun rancangan penelitian dan teknik pengumpul data tanpa didukung oleh peneliti yang baik, maka teknik dan rancangan tersebut tidak akan memiliki makna. Selain itu ditambah dengan instrumen penunjang seperti alat rekam, catatan saku, dan catatan lapangan (fieldnote).

melalui pengolahan data akan dianalisis secara induksi-analistik. Tujuannya untuk menemukan simpul-simpul sementara. Kemudian dikembangkan pertanyaan atau hipotesis baru, lalu mengadakan penelitian lagi untuk memperoleh jawaban dan perluasan data dan seterusnya sampai ‘jenuh’ (teknik triangulasi). Kedua, analisis setelah di lapangan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), dan analisis perbandingan tetap (constant comparative analysis) dan bersifat holistik. Kedua jenis analisis tersebut diterapkan secara berurutan, mulai dari mengkategori dan menemukan konsep atau budaya lokal yang terkait dengan tujuan penelitian, kemudian menghubungkan antar konsep atau kategori, sehingga ditemukan karakterisitk konflik dan model pengendalian dan penyelesaian konflik berbasis budaya lokal secara utuh. Data yang terkumpul dipilah ke dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Khusus data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana berupa distribusi frequensi-persentatif. Penafsiran data digunakan teknik interpterasi teoritis (theoritical interpretations). Artinya peneliti tidak membatasi satu teori dalam memahami data, namun menggunakan beberapa teori sebagai pembanding. Karena itu teori dalam hal ini bukan untuk menjelaskan dan menilai seluruh data, namun sekedar pembanding dan berfungsi sebagai pengarah analisis. Untuk itu data yang ada didialogkan dengan teori.

BAB II KULONPROGO:

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Geografis, Penduduk dan Setting Sosial

Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten dari tiga kabupaten dan satu kota yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun bukan menjadi pusat ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Kulonrpogo pernah mempunyai makna penting dalam perkembangan Kesultanan Mataram Yogyakarta. Wilayah ini menjadi kekuasaan Pakualaman, dan karenanya sampai sekarang makam para keluarga Pakualaman diletakkan di daerah ini, sedangkan makam keluarga Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta di Imogiri Bantul.

Wilayah yang dikenal sebagai bukit Menoreh ini selain memiliki pantai di belahan selatan juga memiliki perbukitan di belahan utara. Wilayah yang ada di belahan utara antara lain Samigaluh, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah Purworejo Jawa Tengah bagian utara-timur, dan memiliki enam desa di antaranya Desa Pagerharjo. Sebagai daerah rural, Samigaluh masih memiliki lahan pertanian yang luas. Karena itu kabanyakan penduduknya masih bergantung kepada sektor pertanian (46,46%) dan peternakan (38,20%). Selebihnya bekerja sebagai PNS/TNI (4,90%), sebagai buruh (4,14%), padagang dan pengusaha.

Jumlah penduduk pada tahun 2004 menurut Monografi Kecamatan berjumlah 30.740 jiwa, laki-laki (50,52%) sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuannya (49,48%), dan semuanya terdiri dari dari warga negara Indonesia. Sebagian besar penduduk beragama Islam (77,06%), sedangkan umat Kristiani cukup banyak juga yaitu 22,93%, dengan rincian Protestan sebesar 11,48% dan Katolik mencapai 11,46%. Hampir 14% umat Kristiani tersebut terdapat di Desa Pagerharjo. Umat Hindu hanya ada 0,01%. Jumlah tempat ibadah masing-masing agama sudah sangat memadai. Masjid (105 unit) jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam, rata-rata menampung 225 orang/masjid. Sementara untuk gereja Kristiani (22 unit) rata-rata-rata-rata menampung 319 orang/gereja. Gereja Kristen ( 8 unit) rata-rtaa menampung 440 orang/gereja, dan gereja serta kapel Katolik (14 unit) rata-rata menampung 251 orang/gereja.

sebesar 11,81%. Yang mengenyam pendidikan tinggi sebesar 3,65%. Di antara penduduk masih ada yang buta huruf, dan tidak tamat SD sebesar 11,24%., dan yang belum sekolah mencapai 16,73%. Lembaga pendidikan sekolah yang ada mulai dari TK sampai SLTA. Dari sekitar 35 SD/sederajat 7 di antaranya Islam, dan 2 SD miliki Katolik dan Protestan. Di tingkat SLTP/sederajat ada 5 unit, 2 di antaranya swasta Islam dan 1 Katolik. Untuk SLTA/sederajat hanya ada negeri 2 unit dan 1 SMK Bopkri (Protestan). Dari 2 unit SLTANegeri tersebut jenisnya SMA dan 1 SMK jarak jauh yang merupakan dampak dari konflik yang berkembang antara muslim dan Kristen.

B. Karakteristik Potensi Konflik

Kasus konflik yang dijadikan fokus di Kabupaten Kulonprogo adalah konflik yang bersumber dari pranata pendidikan. Kasus konflik di daerah ini merupakan bagian dari konflik antarumat beragama, khususnya antara umat Islam dan Kristiani (Katolik dan Protestan) yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat ‘Propinsi DIY’). Dari empat kabupaten dan satu kota yang ada di propinsi ini terjadi konflik antarumat Islam dan Kristiani dengan intensitas yang beragam. Kabupaten Kulonrpogo, khususnya di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh termasuk daerah yang tingkatan konfliknya relative tinggi.

Konflik fokus dalam penelitian ini adalah konflik yang bersumber dari pranata pendidikan formal yaitu akibat munculnya Surat Keputusan Bersama Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama, biasa disebut dengan ‘SKB 2 Menteri’.1 Pada intinya SKB ini berisi ‘siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan demikian konflik fokus dalam kasus ini berkisar dari tahun 2000 sampai 2001. Pembatasan waktu ini penting dilakukan untuk menjelaskan konfigurasi potensi konflik, baik prakonflik maupun pascakonflik fokus.

1

Potensi Konflik Prakonflik: Jauh sebelum konflik yang bersumber dari pranata pendidikan tersebut (selanjutny disebut konflik pendidikan) sebenarnya sudah ada benih-benih konflik yang sangat potensial memicu konflik fokus. Potensi-potensi konflik tersebut antara lain:

1. Persepsi atau prasangka antarumat beragama

Potensi konflik prakonflik fokus sudah berkembang di kalangan umat beragama, terutama di kalangan umat Islam. Secara umum prasangka itu berkisar pada apa yang biasa disebut oleh umat Islam sebagai ‘proses kristenisasi’ dalam semua lini, khususnya di bidang pendidikan formal. Umat Islam melihat kristenisasi sudah berlangsung lama, di antaranya melalui berbagai kegiatan yang dilakukan umat Kristiani., misalnya misi Kristiani memberikan kebutuhan sehari-hari kepada umat Islam yang lemah secara ekonomi dan keislamannya. Prasangka kelompok (stereortip) seperti ini terlihat juga dari hasil angket. Ketika ditanyakan kepada umat Islam apa yang menjadi ciri khas umat Kristani, sebagian besar (62,5%) jawaban responden muslim menyatakan bahwa umat Kristen sebagai missionaris, suka membagi materi kepada orang Islam untuk kepentingan membujuk agar masuk Kristen. Yang lain (25%) menyatakan umat Kristen fanatik dalam arti terlalu mementingkan agamanya sendiri, sehingga kurang bertoleransi, dan sekitar 12,5% menyatakan umat Krsietn tidak taat.

Sementara dari kalangan responden Kristiani kebanyakan (35,71%) menyatakan umat Islam sebagai orang yang terlalu fanatik, sehingga tidak toleran terhadap umat Kristen. Selebihnya menyatakan umat Islam hanya mau benarnya/menangnya sendiri dan mudah tersinggung atau curiga (28,57%), dan tidak taat (28,57%), sebagian kecil (7,14%) menyatakan umat Islam suka membagi materi kepada umat Kristiani.

yang negatif. Sementara persepsi orang Kristiani kepada muslim antara yang bersifat netral dan positif sama-sama banyaknya (masing-masing 40%), sedangkan yang bersifat negatif sama dengan yang terdapat pada responden muslim yaitu 20%. Jarak sosial umat Kristiani terhadap muslim sebagian besar (60%) termasuk cukup, sedangkan yang lainya masing-masing 20% termasuk kategori positif dan negatif. Dengan demikian religiosentrisme umat Kristiani terhadap muslim adalah separuhnya (50%) termasuk cukup positif, 30% bersifat positif, dan 20% bersifat negatif.

Prasangka dari kedua komunitas agama tersebut, nampaknya didasarkan atas pengalaman di lapangan atau sesuai dengan kenyataan (persepsi-obyektif), bukan sekedar sesuatu yang ada di pikiran mereka (persepsi-subyektif). Sumber potensi konflik yang berasal dari umat Kritsiani lebih banyak karena penyiaran agama, sedangkan yang berasal dari umat Islam lebih banyak dari sikap dan pergaulan sehari-hari. Prasangka dari masing-masing kelompok agama tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya konflik pendidikan formal, ketika muncul SKB 2 Menteri. Di satu pihak umat Islam menganggap SKB tersebut sebagai keputusan yang tepat karena sekolah Kristiani selama ini memang telah menjadi lembaga Kristenisasi, sedangkan dari pihak Kristiani menganggap SKB tersebut sebagai bagian dari proses islamisasi.

2. Penggunaan simbol-simbol keagamaan

Di Kulonprogo, khususnya di Samigaluh, umat Islam menyatakan umat Kristiani sering menggunakan ‘simbol-simbol’ keislaman sebagai sarana misi kepada umat Islam seperti penggunaan tahlilan untuk upacara keagamaan Kristiani, dan shalawatan yang diadopsi oleh umat Kristiani untuk kepentingan missi yaitu sebagai salah satu cara mendekati umat Islam.

Potensi Konflik Pascakonflik: Dalam kasus Kulonprogo istilah pascakonflik tidak begitu tepat karena konflik yang ada sebenarnya masih terus berlangsung sampai sekarang, hanya memang mengalami peredaan . Karena itu dapat dikatakan konflik yang ada reda (sementara) secara alamiah tersebut menjadi potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali, baik karena faktor yang sejenis maupun karena faktor pemicu yang lain. Dengan demikian potensi ini terus berkembang karena beberapa hal:

Ketika ditanyakan kepada umat Islam apa yang menjadi ciri khas umat Kristani, sebagian besar (62,5%) jawaban responden muslim menyatakan bahwa umat Kristen sebagai misionaris, suka membagi materi kepada orang Islam untuk kepentingan membujuk agar masuk Kristen. Yang lain (25%) menyatakan umat Kristiani fanatik dalam arti terlalu mementingkan agamanya sendiri, sehingga kurang bertoleransi, dan sekitar 12,5% menyatakan umat Kristen tidak taat. Sementara dari kalangan responden Kristiani kebanyakan (35,71%) menyatakan umat Islam sebagai orang yang terlalu fanatik, sehingga tidak toleran terhadap umat Kristen. Selebihnya menyatakan umat Islam hanya mau benarnya/menangnya sendiri dan mudah tersinggung atau curiga (28,57%), dan tidak taat (28,57%), sebagian kecil (7,14%) menyatakan umat Islam suka membagi materi kepada umat Kristiani.

Adapun persepsi sosial dan jarak sosial antara muslim dan umat Kristiani dapat dilihat pada jawaban responden dari kedua kelompok tersebut. Persepsi sosial responden muslim kepada umat Kristiani walaupun mayoritas bersifat netral (80%), namun masih banyak yang bersifat negatif (20%). Jarak sosial muslim terhadap orang Kristiani menunjukkan 80% jarak sosial yang sedang, dan 20% jarak sosial tinggi (negatif). Dengan demikian jika variabel persepsi dan jarak sosial digabung dapat disimpulkan bahwa religiosentrisme muslim terhadap orang Kristiani mayoritas (80%) termasuk kategori cukup tinggi, dan cukup banyak (20%) yang negatif. Sementara persepsi orang Kristiani kepada muslim antara yang bersifat netral dan positif sama-sama banyaknya (masing-masing 40%), sedangkan yang bersifat negatif sama-sama dengan yang terdapat pada responden muslim yaitu 20%. Jarak sosial umat Kristiani terhadap muslim sebagian besar (60%) termasuk cukup, sedangkan yang lainya masing-masing 20% termasuk kategori positif dan negatif. Dengan demikian religiosentrisme umat Kristiani terhadap muslim adalah separuhnya (50%) termasuk cukup positif, 30% bersifat positif, dan 20% bersifat negatif.

kelompok umat Islam pendukung SKB 2 dan 3 Menteri dianggap tidak bersikap netral dalam proses konflik yang berlangsung.

Ketiga, penyiaran agama Kristen yang dianggap sebagai bagian dari Kristenisasi oleh muslim. Seorang informan muslim, Bsk, 50 tahun, menyatakan upaya tersebut antara lain penggunaan istilah ‘shalawatan’ sebagai kegiatan keruhanian Kristen. Juga aktivitas Kristen di desa-desa yang masuk Kecamatan Samigaluh seperti selebaran berbahasa Arab yang berisi ayat-ayat Injil yang disebarkan kepada keluarga muslim.

C. Konfigurasi Konflik

1. Surat Keputusan Bersama 2 Menteri sebagai Sumber Konflik

Latar Belakang: Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY sebenarnya telah muncul setahun sebelum SKB 2 menteri yang ditetapkan tanggal 8 Oktober 1999 maupun SKB 3 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2001. Pada waktu itu telah lahir Surat Edaran Bersama Kepala Kanwil Depdiknas dan Kepala Kanwil Depag, tanggal 15 Juni 1998 yang berisi ‘Pedoman Pendidikan Agama Pada Sekolah Swasta yang Berciri Khas Agama di DIY.’

Landasan hukum yang melatarbelakangi lahirnya SKB adalah UUD 1945, pasal 29, ayat 2 yang isinya: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Alasan yuridis formal lainnya adalah dengan mengacu pada kata pertama dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional 1998 yakni demi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. Tujuan tersebut jelas tak dapat terlaksana jika siswa tidak dapat memperdalam dan menerima pendidikan agama sesuai dengan agamanya, hal ini terutama siswa yang ada di sekolah swasta yang berciri khas agama. Hal tersebut -- jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional-- menjadi tidak sejalan, sebab undang-undang tersebut menyatakan siswa berhak mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Akan tetapi karena siswa maupun orang tuanya banyak yang belum tahu tentang fungsi dan isi undang-undang tersebut, mereka tidak menyampaikan pendapat atau tuntutannya kepada lembaga penyelenggara pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propindi DIY, dengan cara mengundang para kepala sekolah serta ketua yayasan untuk melakukan dialog masalah pelaksanaan SKB. Isu pokoknya bahwa salah satu aspek reformasi bidang hukum dalam sektor pendidikan adalah masalah pendidikan agama, yang menjadi hak siswa untuk mendapatkannya sesuai dengan agama yang dianutnya.

Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat. Pihak Kanwil Departemen Agama DIY telah menyampaikan tentang pelaksanaan SKB 2 Menteri maupun 3 Menteri ini melalui rapat koordinasi bidang penerangan agama untuk menitipkan kepada penyuluh agama agar masyarakat tahu bahwa anak-anak mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Sosialisasi Kanwil Departemen Agama Kabupaten dilakukan oleh Kakandep, Kepala Bidang sampai ke cabang-cabang maupun ranting. Hal ini juga dilakukan di Kabupaten Kulonprogo. Pada tingkat masyarakat, sosialisasi antara lain dilakukan oleh Forum Ukhuwah Islamiyah DIY yang menyebarkan surat edaran tentang hal ini.

Sementara upaya melaksanakan SKB 2 Menteri dan 3 Menteri di Kabupaten Kulon Progo antara lain dilakukan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Pertama, Depag memberikan surat tugas pada guru pendidikan agama Islam untuk mengajar di sekolah Kristiani. Para guru tersebut diambil dari guru agama Islam yang mengajar di sekolah negeri terdekat dengan sekolah Kristiani. Mereka pun berstatus sebagai pengawas dan korektor pendidikan agama Islam di sekolah swasta yang berciri khusus (tahun 2000/2001). Kedua, Depag menetapkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dan buku-buku yang digunakan untuk mengajar agama Islam di sekolah Kristiani sama dengan kurikulum dan buku yang diberikan pada siswa-siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Bersamaan dengan itu Depdikbud Kulon Progo (1)menerima kehadiran 2 orang yang membawa surat tugas (Nomor: 23/BAKTI/2000) untuk melakukan tugas reportase pelaksanaan EBTA pendidikan agama tahun ajaran 1999/2000 di sekolah-sekolah swasta berciri khas keagamaan di wilayah Kulon Progo. (2) pada tanggal 7 Juni 2000 mengirimkan surat ke Diknas DIY yang isinya: ada 6 sekolah yayasan penyelenggara pendidikan Kristiani di Kulon Progo yang tidak melaksanakan EBTA agama sesuai yang dianut siswa yaitu SMK Bopkri Wates, SMU Bopkri Wates, SMK Bopkri Sentolo, SMK Bopkri Samigaluh, SMU Sanjaya Nanggulan dan SMK Marsudi Luhur Wates. Hanya ada satu sekolah/yayasan Kristiani yang melaksanakan yaitu SMK Maranatha Temon.

2. Pandangan dan Alasan

Munculnya SKB telah melahirkan konflik di antara umat Islam dan Kristiani, terutama konflik ide berupa pandangan masing-masing pihak.

Pertama, pandangan yang berasal dari instansi pemerintah maupun Yayasan Penyelenggara Pendidikan Islam (YPPI) yang menyambut baik terhadap isi atau materi SKB. Menurut mereka, bila dilihat dari isi atau materi SKB sudah memadai, adil dan proporsional sebab di dalam SKB itu telah mengatur agar setiap siswa mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Walaupun dari keseluruhan isi maupun materi SKB tersebut dianggap tidak mempunyai daya yang benar-benar bisa dipatuhi oleh sekolah, sebab dalam SKB belum diatur mekanisme sangsi bagi sekolah yang tidak melaksnakan aturan tersebut.

1) Membantu siswa agar tidak mengalami kekaburan atau kebingungan dalam memahami imannya. Pelajaran agama itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan agama semata melainkan sebagai proses pendidikan iman siswa. Itu sebabnya pendidikan agama perlu ditangani oleh guru yang mempunyai latarbelakang keagamaan yang sama dengan siswanya;

2) Menyadarkan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Kristiani untuk tidak lagi mewajibkan orang tua membuat surat pernyataan: bersedia membiarkan anaknya mempelajari agama sesuai dengan agama yang dianut sekolah/yayasan

3) Sekarang ini, masyarakat sudah cukup kritis untuk mempersoalkan hal tersebut, maka jika tidak ada keterbukaan dari pihak sekolah/yayasan, kemungkinan peminat yang akan masuk ke sekolah tersebut dapat menjadi berkurang. Dengan adanya perkembangan sekolah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah dan kelompok Islam yang lain, maka sekarang ini masyarakat pun mempunyai alternatif lain untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang sesuai dengan agama yang ia anut.

Kedua, pandangan pengelola Yayasan Penyelenggara Pendidikan Kristiani (YPPK) yang merasa keberatan dengan munculnya SKB 2 dan 3 Menteri tersebut. Mereka melihat kebijakan tersebut lebih bersifat politis, karena pemerintah melihat kekhawatiran dari masyarakat (kalangan Islam) itu dalam konteks Kristenisasi. Yayasan Kristiani mensinyalir adanya kekhawatiran yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu bahwa sekolah yang dikelola oleh yayasan Kristiani menjadi ajang penyiaran agama yang dapat mengakibatkan siswa melakukan perpindahan agama.

Sikap kontra muncul dari pihak YPP Kristiani dengan alasan:

kebebasan tidak ada. Mereka menafsirkasn hal ini dari pasal 14 ayat 5 PP 28 th. 1990 maupun Pasal 17 angka 2 PP 29 th. 1990 tentang Pedoman Pendidikan Agama pada sekolah swasta yang berciri khas agama di DIY, yang menyatakan bahwa sekolah swasta yang mempunyai ciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khas sekolah tersebut dan menyerahkan pendidikan agama kepada Pemerintah dan orang-tua masing-masing.

2) SKB 2 Menteri ini tidak sesuai dengan prinsip pendidikan di sekolah tersebut yaitu prinsip kebebasan bagi siswa untuk memilih dan menentukan sendiri, sehingga mendidik anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab.

3) Setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah Kristiani sejak awal sudah mengetahui bila anaknya akan mendapatkan pelajaran agama yang berbeda dengan yang dianutnya. Berarti mereka itu memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan tersebut.

4) Pendidikan itu pada prinsipnya terbuka untuk umum (terbuka terhadap suku, agama, ras dan golongan apa saja) yang secara akademis bermutu dan memperhatikan pembentukan kepribadian manusia seutuhnya

3. Proses dan Dampak Konflik

Pandangan umum dan upaya pelaksanaan SKB tersebut pada tingkat sekolah di Kulonprogo berlangsung dengan dinamika yang lebih keras. YPPK menolak memberikan pendidikan Islam terhadap siswa muslim yang bersekolah di sekolah Kristiani, satu di antaranya di sebuah sekolah Kristen di Samigaluh. Penolakan ini mendapat reaksi bukan hanya dari pihak pemerintah, namun juga dari umat Islam. Adapun prosesnya sebagai berikut: