Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien Substitusi natrium 3 fls nacl 0,9 % 14 gtt/i √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Inj. Ranitidin 50 mg iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Humulin R 6-6-6 iu 1/2 hac sc √ √ √

Inj. Ketorolac 30 mg/8 jam iv √

Asam mefenamat 500 mg √

Metformin 2x50 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √

Amlodipin 1x5 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Paracetamol 3x500 mg √

Captopril 3x12,5 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Humulin R 10-10-10 iu 1/2 hac sc --> 20-20-20 iu 1/2 hac sc

Inj. Furosemid 1 amp/6 jam --> 2 amp/6 jam iv

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Aminofliud 1fls/h √

11 L 51 IVFD NaCl 0,9 % 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √

IVDF RL 20 gtt/i √ √ √ √ √ √

inj. Ceftriaxon 1gr/12 jam iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ Drip metronidazol 500 mg/8 jam iv √ √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

clindamisin 4x300 mg √ √

dripciprofloksasin 400 mg/24 jam √ √

16 P 83 IVFD NaCl 0,9% 10 gtt/i iv √ √ √ √ √ V √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dulcolax supp √

Retaphyl 2x1/2 tab √ √ √ √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Dulcolax supp √

18 P 64 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fenitoin 3x100 mg √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam iv √

Inj. Levemir 10 iu (pkl.22.00 wib) --> 12 iu sc

Loperamid 2 tab awal lanjut 1 tab/x menceret

√ √

Sucralfat syrp 3xc1 √

Seroguel XR 200 1x1 (mlm) √ √ √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Dulcolax supp 1x1 √

21 P 46 IVFD D 10% 10 gtt/i √ √ √

Novorapid 6-6-6 iu 1/2 hac sc --> 16-16-16 iu 5'ac sc

Substitusi meylon 8 fls dalam 100 cc nacl 0,9% 10gtt/i

√ √

Substitusi albumin √

22 L 44 IVFD NaCl 0,9% 10gtt/i iv √ √ √ √ √ √ √

Inj. Ceftriakson 1 gr/12 jam iv √ √ √ √ √ Drip metronidazol 500 mg/ 8 jam iv √ √

Drip ciprofloxacin 200 mg/12 jam √

Humulin R 6-6-6- iu 1/2 hac sc √ √ √ √ √ √ Inj. Ketorolac 1 amp/ 8 jam iv √ √

Inj. Ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √

Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam √

GG (gliceril guaiakolat) 3x100 mg √ √

KRS 1x600 mg √ √

Paracetamol 3x500 mg √

Captopril 2x25 mg √ √

Amlodipin 1x5 mg √ √

Clindamisin 3x600 mg √ √ √ √ √

Inerson krim 2xsehari √

23 L 65 IVFD nacl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √ Dextrosa 40% 2 fls (50 ml) √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Spironolakton 1x25 mg √ √

Captopril 3x6,25 mg √ √ √

Aspilet 1x80 mg √ √ √

Simvastatin 1x20 mg √ √ √ √

Substitusi meylon 8 fls dalam 200 cc nacl 0,9% 20 gtt/i Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam iv √ Inj.ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √ √ Inj.dexamethason 1 gr/8 jam iv √ √ Novorapid 16-16-16 iu 1/2 hac sc √ √ √

Levemir 12 iu sc √ √ √

Codein 2x10 mg √ √ √

Antasida syr 3x C II √ √ √

Captopril 2x12,5 mg √

Valsartan 1x80 mg √ √ √

Furosemid 1x20 mg √

Domperidon 3x10 mg √ √

Metilprednisolon 3x4 mg √

Retaphyl SR 2x1 √

Aspilet 1x80 mg √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Substitusi albumin 20% 1fls √ 27 L 52 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √

Inj. Ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √ √ √ Inj. Metoclopramid 10 mg/ 8 jam iv √ √ √ √

Methylcobalamin 3x1 √ √

Metformin 2x500 mg √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Substitusi natrium √

30 P 59 IVFD NaCl 0,9% 500cc + 5 fls KCL 10

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Spironolacton 1x100 mg √ √ √ √ √ √

Vitamin B complex 3x1 √ √ √ √ √ √

Paracetamol 3x500 mg √ √

Sistenol 3x1 √

Novorapid 6-6-6 iu --> 10-10-10 iu ½ hac sc Novorapid 6-6-6 iu --> 10-10-10 iu ½ hac

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Substitusi meylon √

36 P 61 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Nebulasi ventolin 1xtab/jam √

37 L 45 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Inj.ceftriaxon 2 gr/24 jam √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

nacl 0,9% 30 gtt/i

Novorapid 6-6-6 iu 1/2 hac sc √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lantus 10 iu (mlm) sc √

Inj. Metoclpramid 1 amp/ 8 jam iv √

Cloxacilin 4x4 tab (ada pada pasien) Pantoprazole 1x1 tab (ada pada pasien) Motilium 1x1 tab (ada pada pasien) Unasyn sultamycilin 2x1 tab (ada pada pasien)

MST (most contius tablet) 2x10 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Substitusi albumin 1 fls/h √ √

38 L 68 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Paracetamol 3x1000 mg √ √

Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien

Keterangan : JK : Jenis Kelamin

P : Perempuan L :Laki-Laki

Amlodipin 1x10 mg √ √ √

Captopril 2x25 mg √ √ √

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

No Assessment

Kategori DRPs

Penyebab Solusi

Indikasi Hipertensi stage 2 Konstipasi

3 DM tipe 2 - - - - -

Congestive Heart Failure (CHF)

4 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD

230 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabetik.

Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi. Diabetes Neuropati (Diabetes

Gastropati)

Interaksi obat Mekanisme:

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

atau 6 jam setelah pemberian sukralfat.

Interaksi obat Mekanisme: tidak diketahui

Efek: efektifitas insulin menurun (kondisi: KGDp/KGD2jpp: 136/ 267 mg/dL menjadi 191/ 274 mg/dL )

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Congestive Heart Failure (CHF)

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati kadar serum kalium dan furosemid menurunkan kadar serum kalium) Efek: menyebabkan hipotensi dan penuunan detak jantung (kondisi: TD: 140/80 mmHg menjadi 80/60 mmHg dan HR: 80x/i menjadi 60x/i.

Mengatur dosis obat yang diberikan, mengatur waktu pemberian obat atau butuh pemeriksaan tekanan darah lebih sering.

Congestive Heart Failure (CHF) Dispepsia

10 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD

358 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabetik.

Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi. Hepatomegali

Efusi pleura

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Ulkus Diabetikum

Pneumonia Anemia

12 DM Tipe 2 - - - - -

Ulkus Diabetikum Anemia

Trombositosis reaktif

13 DM tipe 2 - - - - -

Congestive Heart Failure (CHF) Cholelistitis

Hepatomegali

14 DM tipe 2 - - - - -

Chronic Kidney Disease (CKD) / Diabetes Nefropati

Anemia

15 DM tipe 2 - Paracetamol - Pasien tidak mengalami

demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.

Paracetamol diberikan seperlunya.

Abses anemia Asites hiponatremia hipoalbuminaria

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Hipertensi Stage 2

penumonia sindrom geriatri

17 DM tipe 2 - - - - -

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati

Abses Mammae Anemia

18 DM tipe 2 Antidiabetik

(Insulin)

Pasien memiliki KGD 69 mg/dL tetapi diberi antidiabetik sehinggan KGD menjadi 55 mg/dL.

Apabila KGD pasien di bawah normal, tidak perlu diberikan antidiabetik.

Ulkus Diabetikum Anemia

Hiponatremia hipokalemia

19 DM tipe 2 - - - - -

Post PSMBA (Post Perdarahan Saluran Makan atas)

Anemia

Trombositopenia Sirosis Hepatis

20 DM tipe 2 - - - - -

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 hiponatremia

hipokalemia

21 DM tipe 2 - Paracetamol - Pasien tidak mengalami

demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.

Paracetamol diberikan seperlunya.

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati

Post hipoglikemia Anemia

Pneumonia

22 DM tipe 2 - - - - -

Ulkuss Diabetikum Hipertensi Stage 2 Hipokalemia Hiponatremia

23 DM tipe 2 - - - - -

Post hipoglikemia Anemia

24 DM tipe 2 - - - - -

Congestif Heart Failure (CHF) Asidosis Metabolik

Gangguan Elektrolit

25 DM tipe 2 - - - - -

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

26 Dm tipe 2 - - - - -

Hipertensi stage 2 Ulkus diabetikum

27 DM tipe 2 - - - - -

Diabetik Neuropati Dispepsia

28 DM tipe 2 - - - - -

Pneumonia

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati

Hipoalbimin Hiponatremia Leukositosis

29 DM Tipe 2 - - - - -

Ulkus Diabetikum Hipertensi Stage 1 Anemia

Hiponatremia

30 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGDp/

2jpp: 175 mg/dL / 297 mg/dL, HbA1c: 10,1% tetapi tidak diberi antidiabetik.

Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.

Hipertensi - - Kaptopril dan

Insulin

Interaksi obat. Mekanisme: farmakodinamika

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

(kaptopril meningkatkan efek insulin)

Efek: hipoglikemia (kondisi: KGD: 138 mg/dL menjadi 30 mg/dL)

hipoglikemia dan pengaturan dosis obat serta mengatur waktu pemberian obat agar tidak terjadi interaksi.

Cholelistisis Hipokalemia

31 DM tipe 2 - - Furosemida

dan Insulin

Interaksi obat Mekanisme: tidak diketahui

Efek: efektifitas insulin menurun. (kondisi: KGDp/KGD2jpp: 122/ 221 mg/dL menjadi 135/ 271 mg/dL )

Monitoring KGD secara rutin dan bila KGD meningkat dengan dosis penggunaan insulin yang biasanya maka dosis insulin ditingkatkan.

Sirosis hati

Post PSMBA (Post Perdarahan Saluran Makan Atas)

32 DM tipe 2 - - Metilprednisol

on dan Amlodipin

Interaksi obat Mekanisme:

farmakokinetika pada fase metabolisme

Efek: metilprednisolon menurunkan efektivitas amlodipin.

Penyesuaian dosis atau mengatur waktu

pemeberian obat agar tidak terjadi interaksi.

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

33 DM tipe 2 - - - - -

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati

Dispepsia Hiponatremia

34 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD

sewaktu 281.90 mg/dL dan KGDp/2jpp: 209/ 420 mg/dl tetapi tidak diberi antidiabetik.

Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.

Kolangitis Metronidasol

dan

paracetamol

Interaksi obat Mekanisme:

farmakokinetika pada fase metabolisme

Efek: metronidasole meningkatkan efek paracetamol

Penyesuaian dosis atau mengatur waktu pemberian.

Obstructive Jaundice Anemia

35 DM tipe 2 - - - - -

Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati

Hipertensi stage 2

Congestive Heart failure (CHF) Dislipidemia

Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1

36 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD

sewaktu 280.50 mg/dL dan 353 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabeteik.

Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.

Congestive Heart Failure (CHF) Pneumonia

37 DM tipe 2 - - - - -

Hipoalbuminaria Hipanatremia

38 DM tipe 2 - - - - -

Ulkus Diabetikum Hipertensi stage 2

39 DM tipe 2 - - - - -

Selulitis

Hipertensi Stage 1

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

MENILAI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS Responden no :

PETUNJUK : Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih satu jawaban yang anda anggap benar sesuai dengan kondisi yang anda rasakan

1. Secara umum: apakah akan anda katakan bahwa kesehatan anda adalah: A. Sangat baik

B. Baik sekali C. Baik D. Sedang E. Kurang

2. Dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, bagaimana rata-rata kesehatan anda secara umum sekarang ini?

A. Sekarang jauh lebih baik dibanding setahun yang lalu. B. Sekarang agak lebih baik dibanding setahun yang lalu. C. Kira-kira sama dengan keadaan setahun yang lalu.

D. Sekarang agak lebih parah dibandingkan setahun yang lalu. E. Jauh lebih parah dibanding setahun yang lalu.

Katagori berikut ini adalah tentang aktifitas yang mungkin anda kerjakan selama hari-hari tertentu. Apakah kesehatan anda membatasi aktifitas-aktifitas ini? Jika ya, seberapa jauh?

NO Aktivitas Anda

Sangat

3. Aktivitas berat seperti lari, mengangkat benda berat, olahraga berat

4 Aktivitas sedang seperti memindahkan meja, menekan penghisap debu, bowling, main golf 5 Mengangkat atau membawa nampan makanan 6 Naik tangga pada banyak anak tangga 7 Naik tangga pada satu anak tangga 8 Melipat atau menekuk anggota tubuh atau

membungkuk

9 Jalan kaki lebih dari 1km 10 Jalan kaki banyak blok rumah 11 Jalan kaki satu blok rumah 12 Mandi atau memakai baju sendiri

Selama 4 minggu terakhir apakah anda mengalami masalah kerja atau aktivitas sehari-hari akibat kesehatan fisik anda ?

No Pertanyaan Ya Tidak

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

14 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki

15 Ada keterbatasan dalam mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain ? 16 Mengalami kesulitan melakukan pekerjaan atau kegiatan lain

(misalnya, membutuhkan tenaga ekstra)

Selama 4 minggu terakhir, apakah anda mengalami masalah dengan pekerjaan anda atau dengan aktifitas anda sehari- hari sebagai dampak dari masalah emosional anda (seperti perasaan tertekan atau rasa cemas)?

No Pertanyaan Ya Tidak

17 Mengurangi jumlah waktu yang anda pergunakan dalam pekerjaan atau dalam aktifitas lainnya.

18 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki

19 Tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain secermat biasanya.

20. Dalam 4 minggu terakhir, sejauh mana masalah kesehatan fisik atau emosional mengganggu aktivitas sosial anda yang normal dengan keluarga, teman-teman, tetangga atau kelompok?

A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang

D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu

21. Dalam 4 minggu terakhir, seberapa jauh nyeri tubuh yang anda rasakan? A. Tidak ada

B. sangat ringan C. Ringan D. sedang E. parah F. sangat parah

22. Dalam 4 minggu terakhir seberapa nyeri badan anda menghambat kerja normal anda termasuk kerja dirumah atau diluar rumah?

A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang

D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang bagaimana anda merasa dan bagaimana segala sesuatunya berkaitan dengan anda selama empat minggu terakhir. Untuk setiap pertanyaan, berikan sebuah jawaban yang paling dekat dengan cara anda merasakannya. Seberapa sering selama empat minggu terakhir.

No Pertanyaan Setiap

saat

Sering Agak sering

Jarang Sangat jarang

Tidak pernah 23 Apakah anda merasa semangat anda

penuh?

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

25 Apakah anda pernah merasakan sangat terpuruk sehingga tidak ada orang yang dapat menghibur?

26 Apakah anda merasa tenang dan damai?

27 Apakah anda mempunyai tenaga yang banyak?

28 Apakah anda merasa tertekan atau menyendiri?

29 Apakah anda merasa letih?

30 Apakah anda merasa menjadi orang yang berbahagia?

31 Apakah anda merasa lelah?

32. dalam 4 minggu terakhir, seberapa lama masalah kesehatan fisik atau emosional menghambat aktivitas sosial anda seperti mengunjungi teman, sanak saudara dan senagainya?

A. Setiap saat B. Hampir setiap saat C. Kadang-kadang D. Sekali-sekali E. Tidak pernah

Seberapa jauh BENAR atau SALAH menurut anda pernyataan dibawah ini :

No Pertanyaan Benar

33 Kelihatannya saya sedikit lebih mudah sakit dibandingkan dengan orang lain

34 Saya sama sehatnya seperti orang yang saya kenal

35 Saya berharap kesehatan saya menjadi buruk

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

MENILAI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS Responden no :

PETUNJUK : Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih satu jawaban yang anda anggap benar sesuai dengan kondisi yang anda rasakan

1. Secara umum: apakah akan anda katakan bahwa kesehatan anda adalah: A. Sangat baik

B. Baik sekali C. Baik D. Sedang E. Kurang

2. Dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, bagaimana rata-rata kesehatan anda secara umum sekarang ini?

A. Sekarang jauh lebih baik dibanding setahun yang lalu. B. Sekarang agak lebih baik dibanding setahun yang lalu. C. Kira-kira sama dengan keadaan setahun yang lalu.

D. Sekarang agak lebih parah dibandingkan setahun yang lalu. E. Jauh lebih parah dibanding setahun yang lalu.

Katagori berikut ini adalah tentang aktifitas yang mungkin anda kerjakan selama hari-hari tertentu. Apakah kesehatan anda membatasi aktifitas-aktifitas ini? Jika ya, seberapa jauh?

NO Aktivitas Anda

Sangat

3. Aktivitas berat seperti lari, mengangkat benda berat, olahraga berat

4 Aktivitas sedang seperti memindahkan meja, menekan penghisap debu, bowling, main golf 5 Mengangkat atau membawa nampan makanan 6 Naik tangga pada banyak anak tangga 7 Naik tangga pada satu anak tangga 8 Melipat atau menekuk anggota tubuh atau

membungkuk

9 Jalan kaki lebih dari 1km 10 Jalan kaki banyak blok rumah 11 Jalan kaki satu blok rumah 12 Mandi atau memakai baju sendiri

Selama 4 minggu terakhir apakah anda mengalami masalah kerja atau aktivitas sehari-hari akibat kesehatan fisik anda ?

No Pertanyaan Ya Tidak

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

14 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki

15 Ada keterbatasan dalam mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain ? 16 Mengalami kesulitan melakukan pekerjaan atau kegiatan lain

(misalnya, membutuhkan tenaga ekstra)

Selama 4 minggu terakhir, apakah anda mengalami masalah dengan pekerjaan anda atau dengan aktifitas anda sehari- hari sebagai dampak dari masalah emosional anda (seperti perasaan tertekan atau rasa cemas)?

No Pertanyaan Ya Tidak

17 Mengurangi jumlah waktu yang anda pergunakan dalam pekerjaan atau dalam aktifitas lainnya.

18 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki

19 Tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain secermat biasanya.

20. Dalam 4 minggu terakhir, sejauh mana masalah kesehatan fisik atau emosional mengganggu aktivitas sosial anda yang normal dengan keluarga, teman-teman, tetangga atau kelompok?

A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang

D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu

21. Dalam 4 minggu terakhir, seberapa jauh nyeri tubuh yang anda rasakan? A. Tidak ada

B. sangat ringan C. Ringan D. sedang E. parah F. sangat parah

22. Dalam 4 minggu terakhir seberapa nyeri badan anda menghambat kerja normal anda termasuk kerja dirumah atau diluar rumah?

A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang

D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang bagaimana anda merasa dan bagaimana segala sesuatunya berkaitan dengan anda selama empat minggu terakhir. Untuk setiap pertanyaan, berikan sebuah jawaban yang paling dekat dengan cara anda merasakannya. Seberapa sering selama empat minggu terakhir.

No Pertanyaan Setiap

saat

Sering Agak sering

Jarang Sangat jarang

Tidak pernah 23 Apakah anda merasa semangat anda

penuh?

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

25 Apakah anda pernah merasakan sangat terpuruk sehingga tidak ada orang yang dapat menghibur?

26 Apakah anda merasa tenang dan damai?

27 Apakah anda mempunyai tenaga yang banyak?

28 Apakah anda merasa tertekan atau menyendiri?

29 Apakah anda merasa letih?

30 Apakah anda merasa menjadi orang yang berbahagia?

31 Apakah anda merasa lelah?

32. dalam 4 minggu terakhir, seberapa lama masalah kesehatan fisik atau emosional menghambat aktivitas sosial anda seperti mengunjungi teman, sanak saudara dan senagainya?

A. Setiap saat B. Hampir setiap saat C. Kadang-kadang D. Sekali-sekali E. Tidak pernah

Seberapa jauh BENAR atau SALAH menurut anda pernyataan dibawah ini :

No Pertanyaan Benar

33 Kelihatannya saya sedikit lebih mudah sakit dibandingkan dengan orang lain

34 Saya sama sehatnya seperti orang yang saya kenal

35 Saya berharap kesehatan saya menjadi buruk

Lampiran 4.Hasil Analisis Hubungan antara DRPs dengan Kualitas Hidup Pasien

DM tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUP H. Adam Malik Periode Bulan Agustus sampai Desember 2014

Keterangan: berdasarkan hasil analisi crosstabulasi antara kualitas hidup dan DRPs diperoleh:

a. Pasien yang mengalami DRPs adalah 13 orang dengan 7 orang memiliki kualitas hidup buruk dan 6 orang memiliki kualitas hidup baik. Pasien yang tidak mengalami DRPs adalah 26 orang dengan 19 orang memiliki kualitas hidup buruk dan 7 orang memiliki kualitas hidup baik.

b. Pasien yang memiliki kualitas hidup buruk adalah 26 orang dengan 7 orang yang mengalami DRPs dan 19 orang yang tidak mengalami DRPs. Pasien yang memiliki kualitas hidup baik adalah 13 orang dengan 6 orang yang mengalami DRPs dan 7 orang yang tidak mengalami DRPs.

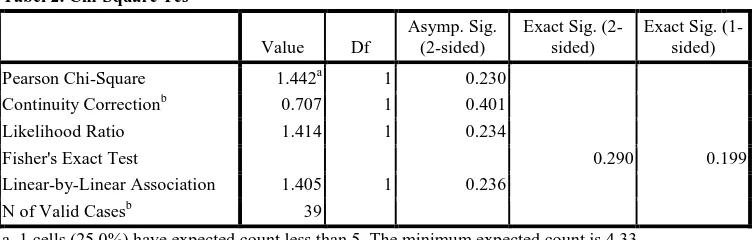

Tabel 2. Chi-Square Tes

Value Df

Continuity Correctionb 0.707 1 0.401

Likelihood Ratio 1.414 1 0.234

Fisher's Exact Test 0.290 0.199

Linear-by-Linear Association 1.405 1 0.236

N of Valid Casesb 39

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,33. b. Computed only for a 2x2 Table.

Keterangan: Berdasarkan uji Chi-Square terdapat 1 cell memiliki frekuensi harapan kecil dari 5, sehingga nilai yang diambil adalah Fisher’s Exact Test dengan nilai p = 0,290 yang maknanya adalah menerima Ho yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara DRPs dengan Kualitas Hidup pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik.

Tabel 1. Crosstabulasi antara kualitas hidup dan DRPs

Count kualitas_hidup

Total buruk Baik

DRPs DRPs(+) 7 6 13

DRPs(-) 19 7 26

Lampiran 5. Formulir Persetujuan Penelitian

FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN (Informed Consent)

Saya yang bernama Maria Reunita / 101501151 adalah mahasiswa S1 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan proses belajar mengajar pada program S1 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Drug Related Problems (DRPs) terjadi pada pasien diabetes melitus dan bagaimana hubungannya dengan kualitas hidup pasien. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan apa adanya. Jika bapak/ibu bersedia, silahkan menandatangani persetujuan ini sebagai bukti kesukarelaan bapak/ibu. Identitas pribadi sebagai partisipan akan dirahasiakan dan semua informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Bapak/Ibu berhak untuk ikut atau tidak ikut berpartisipan tanpa ada sanksi dan konsekuensi buruk dikemudian hari. Jika ada hal yang kurang dipahami bapak/ibu dapat bertanya langsung kepada peneliti.

Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2014

Peneliti Partisipan

Lampiran 6.Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian di RSUP H. Adam

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di RSUP

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M., Ernalia, Y., dan Rosdiana, D. (2014). Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. JOM.Vol.1 No.2.

American Diabetes Association. (2014).Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus.Diabetes Care. Vol 337. Suppl 1.

American Diabetes Association. (2015).Standar of medical care in diabetes 2015.Diabetes Care.Vol 38. Suppl 1.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan RI. (2013). Riset

Kesehatan Dasar. Halaman89, 97. Diakses dari

tangal 7 Mei 2014.

Baxter, K. (2010). Stocley’s Drug Interactions. Edisi VIII. London: Pharmaceutical press. Halaman 1-9, 485, 487.

Brunton, L.L., dan Parker, K.L. (2008). Goodman and Gilman’s of Pharmacology

and Therapeutics. Edisi XI. New York: McGraw-Hill. Halaman

1050-1055.

Dewi, M. (2007). Resistensi Insulin Terkait Obesitas: Mekanisme Endokrin dan Intrinsik Sel. Jurnal Gizi dan Pangan. 2(2). Halaman 52.

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Departement Kesehatan RI. (2005).

Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Melitus. Jakarta:

Departemen Kesehatan RI. Halaman 24.

Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzkey, G.R., Wells. B.G., dan Posey, L.M. (2008). Pharmacotherapy A Pathophysiologic Aproach. Edisi VII.New York: The McGraw- Hill Companies.Halaman 139, 154, 158-162, 615, 1215,1217, 1219-1226.

Drug.com. (2015).Diakses dari tanggal 15 Februari 2015.

Finkel, R., Clark, M.A., dan Cubeddu, L.X. (2009). Pharmakologi Ulasan

Bergambar. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Halaman 343, 347.

Gitawati, R. (2008). Interaksi Obat dan Implikasinya.Media Litbang Kesehatan. Vol. XVIII No. 4. Diakses dari 2015.

Gunawan, G.S. (2009). Farmakologi dan Terapi. Edisi V. Cetak Ulang. Jakarta:Balai Penerbit FK UI. Halaman 233,238.

Guyton, A.C. (1992). Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit.Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC. Halaman 699, 707.

Hansten, P.D. (1973). Drug Interactions. Edisi II. Philadelphia:Lea and Febiger. Halaman 81.

International Diabetes Federation. (2013). IDF Diabetes Atlas. Edisi VI. Halaman: 30,31,32. Diakses dari http: tanggal 20 Mei 2014.

Irawan, D. (2010). Prevelensi dan faktor resiko kejadian DM tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisa Data Sekunder Riskesdas 2007). Tesis. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI. Halaman 22-23.

Jalal, F., Liputo, N.I., Susanti, N., dan Oenzil, F. (2010). Hubungan Lingkar Pinggang dengan Kadar Gula Darah, Trigliserida dan Tekanan Darah pada Etnis Minang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.Diakses dar Jelantik, I.M.G., dan Hayati, E. (2014). Hubungan Faktor Risiko Umur, Jenis

Kelamin, Kegemukan, dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Mataram. Media Bina Ilmiah39. 8(1). Halaman 40.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Diabetes Penyebab Kematian

no.6 di Dunia: Kemenkes Tawarkan Solusi Cerdik Melalui Pospidu.

Diakses dari

Khardori, R. (2015). Type 2 Diabetes Mellitus. Diakses dari http://emedicine. medscape.com/article/117853-overview pada tanggal 14 Maret 2015. Khardori, R. (2015). Type 1 Diabetes Mellitus. Diakses dari http://emedicine.

medscape.com/article/117739-overview pada tanggal 14 Maret 2015. Medscape. (2015). Diakses dari

http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker pada tanggal 15 Februari 2015.

Ndraha, S.(2014). Diabetes Melitus Tipe 2 da Tatalaksana Terkini.

MedicinusVol.27No.2. Halaman 9.

Ningtyas, D.W. (2013). Analisis Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Diakses dari Februari 2016.

RAND Health. (2012). Medical Outcome Study: 36-item Short From Survey

Instrumen.Diakses dari Http;//www.rand.org/health/survey/_tools/

moos/mos-core 36item_survey.htmlpada tanggal 7 Mei 2014.

RAND 36-Item Short Form Health Survey (SF-36)1.0 Questionnaire Items. Orthodoc.aaos.org/DrAlshaikh/SF 36.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

Rubenstein, D., Wayne, D., dan Bradley, J. (2003). Kedokteran Klinis. Edisi VI. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 187-188.

Rumpuin, C.B. (2013). Analisis Drug Related Problem (DRP) Pada Penderita Rawat Inap dengan Diagnosa DM tipe 2 dengan Stroke Iskemik Dirumah sakit “X” Sidoarjo. Calptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas

Surabaya. 2(2): 6.

Soegondo, S., Soewondo,P., dan Subekti, I. (1995). Penatalaksanaan Diabetes

Melitus Terpadu. Jakarta: Balai Penerbit FK UI. Halaman 127.

Solli, O., Stavem, K., and Kristiansen, I. (2010). Health-Related Quality of Life in Diabetes: The Associations of Complications with EQ-5D Scores. Health

and Quality of Life Outcomes. Diakses dari

Strand, L.M., Morley, P.C., Cipolle, R.J., Ramsey, R., dan Lamsam, G.D. (1990).

Drug-Related Problems: Their Structure and Function. DCIP The Annals

of Pharmacotherapy. 24(11). Halaman 1093-1097.

Sumantri, A. (2011). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. Halaman 79, 239, 240, 243.

Tatro, D.S. (2003). A to Z Drug Facts. San Francisco: Facts and Comparisons. Tjay,T.H., dan Rahardja, K. (2007). Obat-Obat Penting. Edisi VI.Cetakan

Pertama. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Halaman555, 748-740.

Trisnawati, S.K., dan Setyorogo, S. (2013). Faktor Resiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cengkareng JakartaBarat Tahun 2012. Jurnal Ilmiah Kesehatan. 5(1).

Utami, D.T., Darwin, K., dan Agrina. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus dengan Ulkus Diabetikum.JOM PSI. Vol. 1 No.2.

Walker,R., dan Whitlesea,C. (2012).Clinical Pharmacy and Therapeutics. Edisi V. London: Elsevier. Halaman688, 704.

WHO. (1997). WHOQOL Measuring Quality of Life. Diakses dari 2014.

WHO Department of Noncommunicable Disease Surveillance Geneva. (1999).

Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO ConsultationPart 1: Diagnosis

andClassification of Diabetes Mellitus. Diakses dari

10

Juni 2014.

WHO. (2001). Health Research Methodology A Guide for Training in Research

Methods. Edisi II. Manila: World Health Organization. Halaman 26, 34.

WHO. (2010). Global Status Report On Noncommunicable Disease. page: 1, 9. Diakses dari pada tanggal 20 Mei 2014.

Yusra, A. (2010). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta. Tesis Ilmu Keperawatan FKM UI. Halaman 95.

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan melalui survey deskriptif, dengan pendekatan

prospektif dan menggunakan rancangan cross sectional, yaitu penelitian non

eksperimental dalam rangka mempelajari korelasi antara DRPs dengan kualitas

hidup pada waktu tertentu (WHO, 2001).

3.2 Populasi dan Sampel 3.2.1 Populasi

Populasi target penelitian ini adalah pasien DM di instalasi rawat inap

rindu A1 dan A2 RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember

2014, yakni terdapat 68 pasien DM tipe 2.

Kriteria inklusi yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah:

1. Pasien DM tipe 2 yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam

Malik yang mendapatkan terapi antidiabetik.

2. Pasien yang bisa kooperatif dan mampu memberikan informasi.

3. Bersedia menjadi responden dan bisa baca, tulis.

Kriteria eksklusi merupakan keadaan yang menyebabkan sampel tidak

dapat diikutsertakan. Adapun yang menjadi kriteria eksklusi adalah:

1. Pasien DM tipe 2 yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam

Malik yang tidak mendapatkan terapi antidiabetik.

2. Data pasien tidak lengkap (yang tidak memuat informasi dasar yang

dibutuhkan dalam penelitian)

4. Tidak Bersedia menjadi responden dan tidak bisa baca, tulis.

Populasi target yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan sebagai populasi

studi. Dalam hal ini diperoleh 39 pasien.

3.2.2 Sampel

Populasi target dalam penelitian ini adalah 68 pasien, namun berdasarkan

kenyataan jumlah pasien yang memenuhi kriteria inklusi (populasi studi) adalah

39 pasien, sehingga seluruh populasi studi dijadikan sebagai sampel studi.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instalasi rawat inap terpadu A1 dan A2 RSUP

H. Adam Malik pada bulan Agustus sampai Desember 2014.

3.4Analisis

3.4.1 Analisis Karakteristik Pasien

Pengambilan data dilakukan dengan mengakses rekam medik pasien DM

yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik. Adapun data yang

diakses adalah karakteristik pasien, catatan perkembangan terintegrasi, tabel

rekaman pemberian obat tepat waktu, hasil laboratorium kadar gula darah dan

kuesioner.

3.4.2 AnalisisDrug Related Problems

Defenisi dan Kriteria DRPs menurut Strand, et al., (1990) sebagai berikut:

a. Drug Related Problems adalah kejadian yang tidak diinginkan pasienterkait

terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome

b. Indikasi tanpa obat adalah pasien mempunyai kondisi penyakit yang

membutuhkan terapi obat tetapi pasien tidak mendapatkan obat untuk indikasi

tersebut.

c. Obat tanpa indikasi adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan menerima

obat yang tidak mempunyai indikasi medis yang valid.

d. Obat salah adalah pasien mendapatkan obat yang tidak aman, tidak paling

efektif dan kontraindikasi dengan kondisi pasien tersebut.

e. Dosis obat kurang adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan

mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut kurang.

f. Dosis obat berlebih adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan

mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut lebih.

g. Reaksi obat merugikan adalah pasien mempunyai kondisi penyakit akibat

reaksi obat yang merugikan.

h. Interaksi obat adalah pasien mempunyai kondisi penyakit akibat interaksi

obat-obat, obat-makanan dan obat-hasil laboratorium.

i. Kepatuhan adalah pasien mempunyai kondisi penyakit tetapi tidak

mendapatkan obat yang diresepkan.

Namun karena keterbatasan data, DRPs yang dianalisis dalam penelitian

ini hanya terbatas dalam 3 kategori:

a. Obat tanpa indikasi.

b. Indikasi tanpa obat.

c. Interaksi obat.

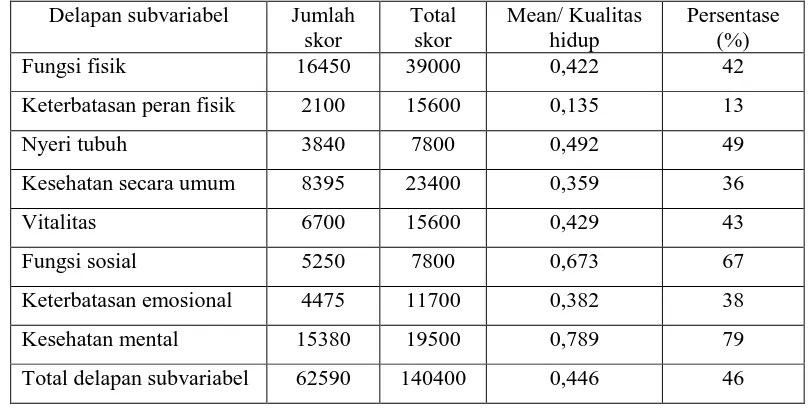

3.4.3 Analisis Kualitas Hidup

Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life

(WHOQOL) adalah persepsi individu terhadap posisinya, dan berhubungan

dengan tujuan, harapan, standar dan minat. Definisi ini merupakan konsep yang

sangat luas, menggabungkan kesehatan fisik seseorang, status psikologis, tingkat

kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan personal dan hubungannya dengan

lingkungan (WHO, 1997).

Kategori kualitas hidup pasien DM yang diaplikasikan dalam penelitian ini

adalah menurut kuesioner SF-36.

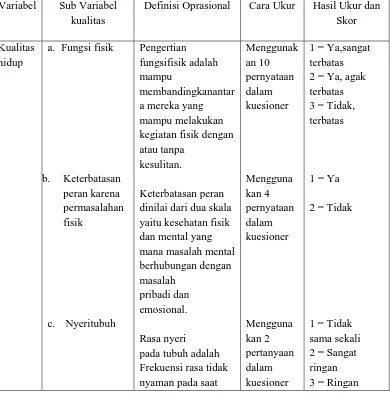

Tabel 3.1 Kategori kualitas hidup menurut kuesioner SF-36 Variabel Sub Variabel

kualitas

Definisi Oprasional Cara Ukur Hasil Ukur dan Skor kegiatan fisik dengan atau tanpa

kesulitan.

Keterbatasan peran dinilai dari dua skala yaitu kesehatan fisik dan mental yang mana masalah mental berhubungan dengan masalah

pribadi dan emosional.

d. Persepsi

aktivitas normal atau saat sakit

Persepsi

kesehatan secara umum pada awalnya berhubungan dengan status kesehatan seseorang selama periode satu tahun.

Vitalitas (energi/ kelelahan) merupakan daya tahan tubuh seseorang dalam

Mengguna

1=Benar sekali 2=Hampir semua benar 3=Tidak tahu 4=Hampir semuanya salah 5=Salah sekali

f. Fungsi sosial

melakukan aktivitas sehari- hari.

Fungsi sosial

merupakan penilaian efek kesehatan terkait pada kegiatan sosial.

Keterbatasan peran karena

masalah emosional dapat muncul karena adanya masalah dikerjaan atau aktivitas sehari-hari yang mengakibatkan masalah emosional. 6=Tidak pernah

3.5 Instrumen Pengukuran Kualitas Hidup 3.5.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner

instalasi rawat inap terpadu A1 dan A2 RSUP H. Adam Malik. Untuk kuesioner

jumlah skor yang telah ditentukan yaitu (0-100), dibagi menjadi 8 subvariabel

yang didalamnya ada 36 pertanyaan yang dilihat dari pengalaman responden

selama 4 minggu terakhir meliputi:

1. Fungsi fisik ada 10 pertanyaan pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan

12.

2. Keterbatasan peran fisik ada 4 pertanyaan pada nomor 13, 14, 15 dan 16.

3. Nyeri tubuh ada 2 pertanyaan pada nomor 21 dan 22.

4. Kesehatan secara umum ada 6 pertanyaan pada nomor 1, 2, 33, 34, 35 dan

36.

5. Vitalitas ada 4 pertanyaan pada nomor 23, 27, 29 dan 31.

6. Fungsi sosial ada 2 pertanyaan pada nomor 20 dan 32.

7. Keterbatasan emosional ada 3 pertanyaan pada nomor 17, 18 dan 19.

8. Kesehatan mental ada 5 pertanyaan pada nomor 24, 25, 26, 28 dan 30.

Untuk mengidentifikasi kualitas hidup pasien DM maka jumlah nilai

mentah tiap-tiap pertanyaan diubah ke transformed score. Nilai mentah adalah

nilai asli yang didapat dari penjumlahan pilihan responden di kuesioner.

Sedangkan transformed score merupakan nilai dari rentang 0-100 yang diadopsi

dari SF-36 Quetionnaire healty survey (Rand Health, 2012).

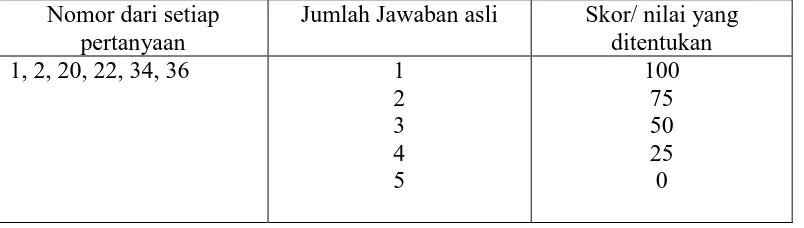

Tabel 3.2 Skor dari tiap-tiap pertanyaan

Nomor dari setiap pertanyaan

Jumlah Jawaban asli Skor/ nilai yang ditentukan

1, 2, 20, 22, 34, 36 1

2 3 4 5

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Untuk menentukan kriteria penilaian kuesioner kualitas hidup digunakan

rumus pendekatan dengan skala Gutman.

Kriteria penilaian = skor tertinggi – interval Jumlah skor tertinggi = 100 (100%)

Jumlah skor terendah = 0 (0%)

Range = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% Kategori = 2 (baik dan buruk)

Interval = range : kategori = 100% : 2 = 50%

Kriteria penilaian = 100% – 50% = 50%

Maka: Kualitas hidup kategori baik : mean ≥ 50%

3.5.2 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data melalui

beberapa tahap. Pertama mengecek kelengkapan identitas dan data responden

serta memastikan bahwa semua jawaban telah diisi. Dilanjutkan dengan analisis

univariat dan bivariat.

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan

karakteristik setiap variabel penelitian (Sumantri, 2011). Analisis univariat pada

penelitian ini untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi. Setelah dilakukan

analisis univariat hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap

variabel dan dapat dilanjutkan analisis bivariat (Sumantri, 2011). Analisis ini

menggunakan uji statistik Chi-square (X2 ) dengan derajat kepercayaan α = 0,05

untuk menguji hubungan dua variabel yang nominal bernilai positif dengan

bantuan komputerisasi. Keputusan Chi Square adalah apabila ditemukan nilai

signifikan kurang dari 0,05 maka hubungan diantara keduanya adalah signifikan

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima, dan

dapat di interpretasikan sebagai terdapatnya hubungan DRPs dengan kualitas

hidup pasien DM, sebaliknya apabila ditemukan nilai signifikan lebih dari atau

sama dengan 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan menerima hipotesis

nol (Ho), hal ini dapat di interpretasikan sebagai tidak terdapatnya hubungan

3.6 Bagan Alur Penelitian

Adapun alur pelaksanaan penelitian adalah seperti pada Gambar 3.1.

Gamba 3.1 Flowchart Pelaksanaan Penelitian

Rekam Medik

Mengisi Kuesioner

Mengajukan Kuesioner SF-36

Menilai

Hasil

Kuesioner

Pemilihan Data Berdasarkan Kriteria Inklusi

Identifikasi DRPs Pengambilan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di instalasi rawat inap RSUP

H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014 diperoleh 68

pasien DM tipe 2 sebagai populasi target. Diantara 68 pasien tersebut sebanyak 39

orang yang memenuhi syarat sebagai subjek. Data yang diperoleh dari rekam

medik pasien dan kuesioner yang diberikan kepada pasien. Berdasarkan penelitian

ini pasien perempuan sebanyak 27 orang dan pasien laki-laki sebanyak 12 orang.

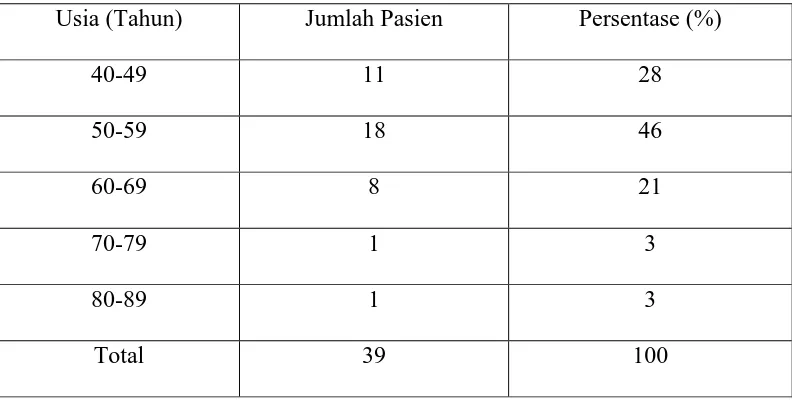

Kelompok pasien DM berdasarkan usia ada pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelompok pasien DM berdasarkan usia

Usia (Tahun) Jumlah Pasien Persentase (%)

40-49 11 28

50-59 18 46

60-69 8 21

70-79 1 3

80-89 1 3

Total 39 100

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pasien yang berusia 40-49

tahun sebanyak 11 pasien dengan persentase 28%, pasien yang berusia 50-59

tahun sebanyak 18 pasien dengan persentase 46%, pasien yang berusia 60-69

tahun sebanyak 8 pasien dengan persentase 21%, pasien yang berusia 70-79

tahun sebanyak 1 pasien dengan persentase 3%, dan pasien yang berusia 80-89

tertinggi berada pada kelompok usia 50-59 tahun dan jumlah prevalensi tertingi

kedua berada pada kelompok usia 40-49 tahun. Data ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Zahara (2013) yang menemukan prevalensi tertinggi DM

berada pada kelompok usia 50-59 tahun.

International Diabetes Federation (2013)menyatakan secara global jumlah

terbesar orang yang menderita DM tipe 2 ada pada kelompok usia 40-59 tahun.

Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PARKENI) batas umur yang

berisiko terhadap DM tipe 2 di indonesia adalah 45 tahun keatas.Demikian juga

halnyapadapenelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Setyorogo (2013)

ditemukan peningkatan kejadian DM berada pada kelompok usia > 45 tahun.

Peningkatan risiko DM meningkat seiring dengan bertambahnya usia khususnya

pada usia lebih dari 40 tahun, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut mulai

terjadi peningkatan intoleransi glukosa dan adanya proses penuaan. Adanya

proses penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel β pankreas dalam

memproduksi insulin. Selain itu pada individu yang berusia lebih tua terdapat

penurunan aktivitas mitokondria di sel- sel otot sebesar 35%,hal ini berhubungan

dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan memicu terjadinya

resistensi insulin (Trisnawati dan Setyorogo, 2013; Irawan, 2010).

Berdasarkan kelompok jenis kelamin kejadian DM tipe 2 pada perempuan

lebih tinggi dari pada laki- laki. Data ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Irawan (2010), dimana persentase DMpada perempuan lebih tinggi dari pada

laki- laki. Dalam hal ini perempuanlebih berisiko mengidap DM karena secara

fisik perempuan memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih

membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses

hormonal sehingga wanita berisiko menderita DM tipe 2 (Irawan, 2010).

Dari hasil penelilitian yang dilakukanJelantik dan Haryati (2014) juga

menunjukkan penyakit DM sebagian besar ditemui pada perempuan dibandingkan

laki–laki. Hal ini disebabkan karena pada perempuan memiliki LDL atau

kolesterol jahat tingkat trigliserida yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki–

laki dan juga terdapat perbedaan dalam melakukan semua aktivitas dan gaya

hidup sehari–hari, dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor risiko

terjadinya penyakit diabetes mellitus. Jumlah lemak pada laki–laki dewasa rata–

rata berkisar antara 15–20% dari berat badan total dan pada perempuan sekitar

20–25%. Jadi peningkatan kadar lipid (lemak darah) pada perempuan lebih tinggi

dibandingkan pada laki-laki, sehingga faktor risiko terjadinya DM pada

perempuan 3-7 kali lebih tinggi dibandingkan pada laki–laki yaitu 2-3 kali

(Soeharto, 2003 dalam Jelantik dan Haryati, 2014).

Peningkatan asam lemak bebas meningkatkan pula distribusi asam lemak

di hati. Hal tersebut meningkatkan proses glukoneogenesis, menghambat ambilan

serta penggunaan glukosa di otot. Akumulasi trigliserida di hati dan di otot akan

mengakibatkan resistensi insulin. Selain itu jaringan lemak ternyata menghasilkan

beberapa sitokin dan hormon yang menghambat kerja insulin (Jalal, dkk., 2010;

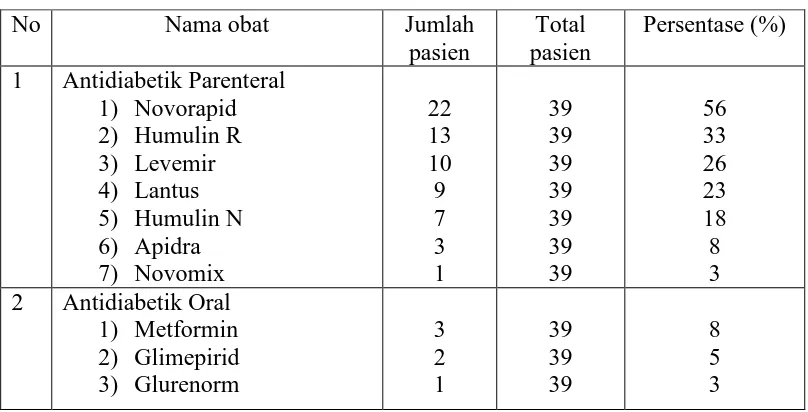

4.1 Penggunaan Obat Antidiabetik

Frekuensi penggunaan obat antidiabetik pada pasien DM tipe 2 di instalasi

rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014

dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Frekuensi penggunaan obat antidiabetik pada pasien DM tipe 2 di

instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malikperiode bulan Agustus sampai Desember 2014

No Nama obat Jumlah

pasien

Total pasien

Persentase (%)

1 Antidiabetik Parenteral 1) Novorapid 2 Antidiabetik Oral

1) Metformin

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui penggunaan obat antidiabetik,

yakni penggunaan antidiabetik parenteral lebih banyak dari pada antidiabetik oral.

Data ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rumpuin (2013) yang menemukan

terapi dengan obat antidiabetik untuk DM tipe 2 pada pasien rawat inap di rumah

sakit yang paling banyak digunakan adalah injeksi insulin.

Pada Tabel 4.2 diketahui antidiabetik parenteral yang paling sering

digunakan adalah novorapid. Novorapid merupakan insulin aspart yang memiliki

kerja cepat, yakni awal kerja 15 sampai 30 menit, puncak kerja 1 sampai 2 jam

dan lama kerjanya 5-6 jam (Dipiro, et al., 2008).

Alasan pengguaan antidiabetik parenteraldikarenakan terapi antidiabetik

terapi insulin sebelumnya. Selain itu pasien jugamemiliki kondisi yang

membutuhkan terapi insulin seperti infeksi berat, tindakan pembedahan, gangguan

fungsi ginjal.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ditjen Bina Farmasi dan Alkes

(2005) insulin diindikasikan untuk penderita DM tipe 2 tertentu, kemungkinan

juga membutuhkan terapi insulin apabila terapi lain yang diberikan tidak dapat

mengendalikan kadar glukosa darah, keadaan stres berat, seperti pada infeksi

berat, tindakan pembedahan, infark miokard akut atau stroke, Ketoasidosis

diabetik, sindroma hiperglikemia, Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat.

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui juga antidiabetik oral yang paling sering

digunakan adalah metformin. Metformin merupakan obat antidiabetes oral

golongan biguanid. Biguanid paling sering diresepkan untuk pasien yang

hiperglikemia disebabkan sindrom resistensi insulin. Metformin berguna dalam

pencegahan diabetes tipe 2 yaitu terjadinya infeksi baru diabetes tipe 2 pada paruh

baya, penderita obesitas dengan gangguan toleransi glukosa dan hiperglikemia.

Golongan biguanid ini mempunyai efek menurunkan kadar gula darah yang

meningkat pada penderita DM, tetapi tidak meningkatkan sekresi insulin.

Penurunan kadar gula darah ini disebabkan oleh peningkatan asupan glukosa ke

otot, penurunan glukoneogenesis dan penghambatan absorbsi glukosa disaluran

cerna. Metformin meningkatkan sensitivitas insulin dihati dan jaringan

periferal(otot). Mekanisme pasti bagaimana metformin dapat meningkatkan

sensitivitas insulin masih diteliti. Efeknya ialah turunnya kadar gula darah dan

penurunan berat badan, karena bersifat menekan nafsu makan (Dipiro, et al.,

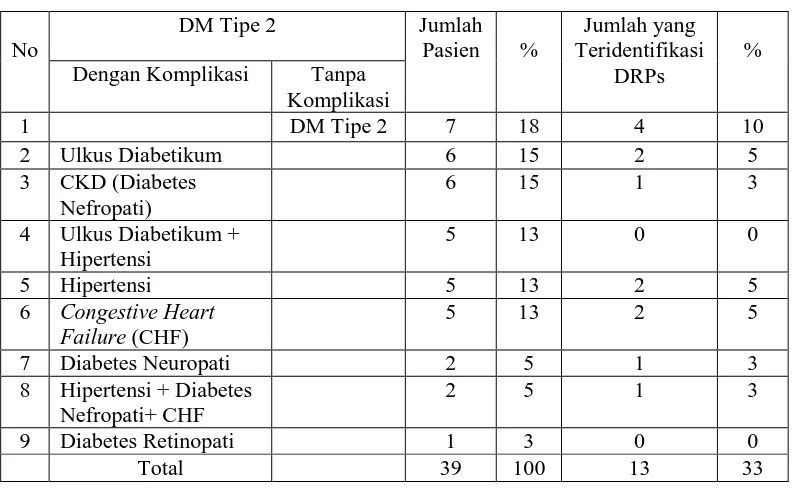

Pada penelitian ini diperoleh pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa

komplikasi yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3Kategori pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa komplikasi yang diperoleh

dalam penelitian ini yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014

No Dengan Komplikasi Tanpa

Komplikasi

6 Congestive Heart Failure (CHF)

5 13 2 5

7 Diabetes Neuropati 2 5 1 3

8 Hipertensi + Diabetes Nefropati+ CHF

2 5 1 3

9 Diabetes Retinopati 1 3 0 0

Total 39 100 13 33

4.2 Identifikasi Drug Related Problems

Hasil identifikasi masing-masing DRPs dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 DRPs pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam

Malik pada bulan Agustus sampai Desember 2014

No Kategori DRPs

Keterangan:DRPs (+): terjadiDRPs

DRPs (-) : tidak terjadi DRPs

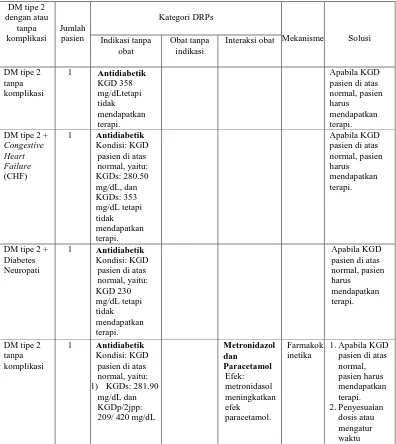

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui kategori DRPs yang terjadi pada pasien

DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik adalah indikasi tanpa

obat terjadi pada 5 pasien (13%), obat tanpa indikasi terjadi pada 3 pasien (8%)

pasien yang mengalami 2 kategori DRPs, sehingga jumlah seluruh pasien yang

mengalami DRPs adalah 13 pasien (33%) dari 39 pasien.

Gambaran DRPs yang terjadi pada pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa

komplikasi yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode

bulan Agustus sampai Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Gambaran Kejadian DRPs pada pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa

komplikasi di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014

DM tipe 2

Mekanisme Solusi Indikasi tanpa

1 Antidiabetik

KGD 358 pasien di atas normal, pasien

1 Antidiabetik

Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien

1 Antidiabetik

Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien

1 Antidiabetik

DM tipe 2 + Hipertensi

1 Antidiabetik

Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien gejala - gejala hipoglikemia dan pengaturan dosis obat serta mengatur waktu

1 Paracetamol

Kondisi:

1 Antidiabetik

(insulin) pasien di bawah normal, tidak

1 Paracetamol

DM tipe 2 + Ulkus Diabetikum

1 Siprofloksasin

dan Sukralfat rutin dan bila KGD meningkat

Keterangan = KGD: Kadar gula darah TD: tekanan darah KGDs: kadar gula darah sewaktu HR: Heart rate KGD2jpp: kadar gula darah 2 jam post prandial

KGDp: kadar gula darah puasa

4.2.1 Indikasi tanpa obat

Kejadian tidak mendapatkan terapi obat sesuai indikasi pada pasien DM

tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai

Desember 2014 terjadi pada 5 pasien yaitu pada keadaan pasien yang menderita

Menurut American Diabetes Association (ADA) kriteria diagnosis DM

adalah HbA1C:≥6,5 mg/dL, KGDp ≥126 mg/dL, dan KGD 2jpp ≥200 mg/dL

sementara target KGD adalah KGDp80-130 mg/dL dan KGD 2jpp ≤ 180 mg/dL.

Menurut Soegondo (1995) kriteria pengendalian DM adalah KGDp baik: 80-109

mg/dL, sedang: 110-125 mg/dL, buruk: > 126 mg/dL; KGD 2jpp baik: 110-114

mg/dL, sedang:145-175 mg/dL, buruk: ≥ 180 mg/dL, dan berdasarkanclinical

pathway RSUP H. Adam Malik KGDp yang diharapkan adalah 80-120 mg/dL dan

KGD 2jpp adalah < 200 mg/dL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KGD, pasien memiliki KGDp dan KGD

2jpp diatas normal tetapi tidak mendapatkan terapi. Dengan demikian apabila

KGD pasien di atas normal pasien harus mendapatkan terapi.

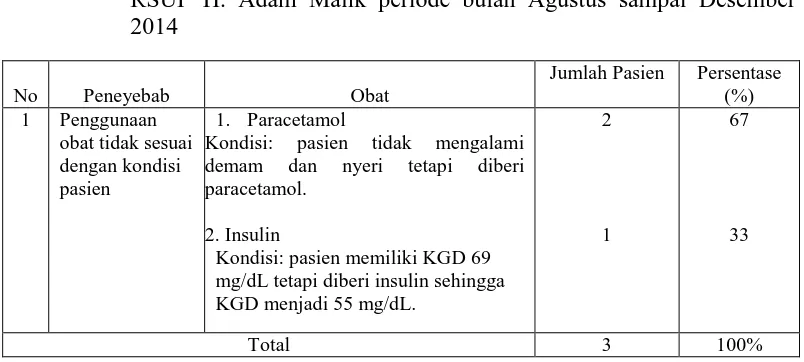

4.2.2 Obat tanpa indikasi

Drug related problems kategori obat tanpa indikasi pada pasien DM tipe 2

di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai

Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Obat tanpa indikasi pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014

No Peneyebab Obat

Jumlah Pasien Persentase (%) 1 Penggunaan

obat tidak sesuai dengan kondisi pasien

1. Paracetamol

Kondisi: pasien tidak mengalami demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.

2. Insulin

Kondisi: pasien memiliki KGD 69 mg/dL tetapi diberi insulin sehingga KGD menjadi 55 mg/dL.

2

1

67

33

Total 3 100%

Berdasarkan Tabel 4.6dapat diketahui mendapatkan terapi obat yang tidak

sampai Desember 2014, yakni mendapatkan terapi paracetamol terjadi pada 2

pasien (67%)dan insulinterjadi pada 1 pasien (33%).

Pada penelitian ini ditemukan pasien mendapatkan terapi paracetamol

tetapi pasien tidak mengalami demam maupun nyeri. Paracetamol merupakan obat

bebas yang banyak digunakan sebagai analgesik-antipiretik, walaupun demikian

pengguanaan paracetamol dapat memberikan efek hepatotoksisitas, sehingga

sebaiknya paracetamol diberikan seperlunya saja(Gunawan, 2007).

Pada penelitian ini ditemukan jugapasien yang memiliki KGD dibawah

normal yakni 69 mg/dl tetapi mendapatkan terapi insulin sehingga terjadi

hipoglikemia (KGD: 55 mg/dl), sementara menurut ADA target KGD adalah

KGDp 80-130 mg/dL dan KGD 2jpp ≤ 180 mg/dL dan berdasarkan clinical

pathway RSUP H. Adam Malik target KGDp: 70–120 mg/dL dan KGD 2jpp ≤

200 mg/dL. Dengan demikian ketika KGDdi bawah normal pasien tidak

perludiberi insulin.

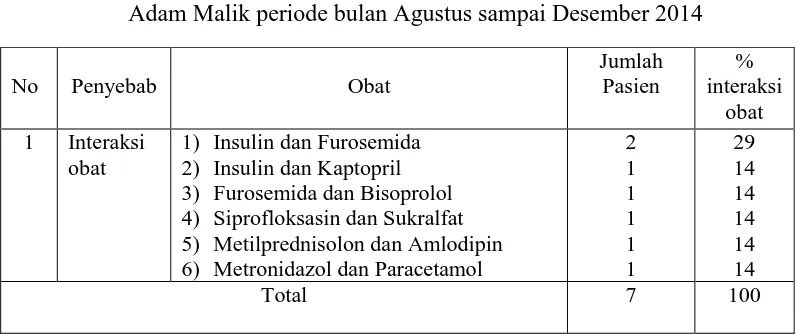

4.2.3 Interaksi Obat

Drug related problems kategori interaksi obat yang terjadi pada pasien

DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus

Tabel 4.7 Interaksi obat pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014

No Penyebab Obat

1) Insulin dan Furosemida 2) Insulin dan Kaptopril 3) Furosemida dan Bisoprolol 4) Siprofloksasin dan Sukralfat 5) Metilprednisolon dan Amlodipin 6) Metronidazol dan Paracetamol

2

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui interaksi obat terjadi pada 7 pasien dari

penelitian yang dilakukan periode bulan Agustus sampai Desember 2014 dan

dapat diketahui interaksi obat yang terjadi adalah interaksi antara insulin dan

furosemida yakni pada 2 pasien (29%), interaksi antara insulin dan kaptopril

terjadi pada 1 pasien (14%), interaksi antara furosemidadan bisoprolol terjadi

pada 1 pasien (14%), interaksi antara siprofloksasin dan sukralfat pada 1 pasien

(14%), interaksi antara metilprednisolon dan amlodipin pada 1 pasien (14%) dan

interaksi antara metronidazol dan paracetamol pada 1 pasien (14%).

Mekanisme interaksi obat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu interaksi

farmasetik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Interaksi

farmasetik terjadi di luar tubuh (sebelum obat diberikan) antara obat yang tidak

dapat dicampur (inkompatibel). Interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat

mempengaruhi absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (ADME) dari obat

lainnya. Sedangkan interaksi farmakodinamik terjadi antara obat yang memiliki

efek farmakologis, antagonis atau efek samping yang hampir sama(Baxter, 2008;

Tingkat keparahan interaksi sangat penting dalam menilai risiko vs

manfaat terapi alternatif. Dengan penyesuaian dosis yang tepat atau modifikasi

jadwal penggunaan obat, efek negatif dari kebanyakan interaksi dapat dihindari.

Tiga tingkat keparahan didefinisikan sebagai:

a. Minor, efek yang terjadi tidak signifikan mempengaruhi hasil terapi.

Pengobatan tambahan biasanya tidak diperlukan. Meminimalkan resiko: menilai

risiko dan mempertimbangkan obat alternatif, mengambil langkah-langkah untuk

mengindari risiko interaksi dan/atau membentuk rencana pemantauan.

b. Moderate, efek yang terjadi cukup signifikan secara klinis, dapat menyebabkan

penurunan status klinis pasien. Pengobatan tambahan, rawat inap, atau

diperpanjang dirawat di rumah sakit mungkin diperlukan. Biasanya menghindari

kombinasi atau menggunakan hanya dalam keadaan khusus.

c. Mayor, efek yang terjadi sangat signifikan secara klinis, terdapat probabilitas

yang tinggi, berpotensi mengancam jiwa atau dapat menyebabkan kerusakan

permanen. Risiko interaksi melebihi manfaat. Hindari kombinasi. (Drug.com,

2015).

1. Insulindan Furosemida

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan 1 Insulin dan Furosemida Tidak diketahui Moderate

Pada penelitian ini, dapat diketahui interaksi obat antara insulin dan

furosemida terjadi pada 2 pasien (29%). Interaksi antara insulin dan furosemida

dapat menurunkan efektivitas insulin. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan KGD

pasien pada saat penggunaan furosemida bersamaan dengan insulin tidak terjadi

Furosemida merupakan salah satu obat golongan diuretik loop yang biasa

digunakan untuk gangguan kardiovaskular, seperti hipertensi dan udem. Diuretik

digunakan sebagai terapi lini kedua pada hipertensi dengan penyakit DM yang

dikombinasikan dengan Angiotensin Converting Enziminhibitor (ACE inhibitor)

atau Angiotensin II Reseptor Blocker (ARB). Selain itu, furosemida sering

digunakan untuk udem yang sering terjadi pada pasien ginjal ataupun hipertensi.

Hal ini dikarenakan obat ini bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran

cairan didalam tubuh melalui urin. Pengeluaran cairan meningkat disebabkan

karena penghambatan reabropsi Na dan air di ginjal (Dipiro, et al., 2008).

Mekanisme interaksi antara insulin dan furosemida belum diketahui secara

pasti, namun literatur menyatakan efek samping dari diuretik loop adalah

hiperglikemia. Hiperglikemia terjadi karena diuretik dapat menyebabkan toleransi

glukosa. Hal inilah yang mungkin menyebabkan interaksi antara furosemida

dengan insulin sehingga perlu dilakukan monitoring kadar glukosa dalam darah

secara rutin dan bila kadar glukosa darah meningkat dengan dosis penggunaan

insulin yang biasanya, maka peningkatan dosis insulin diperlukan (Baxter, 2008;

Hansten, 1973; Drug.com, 2015).

2. Insulin dan Kaptopril

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan 1 Insulin dan Kaptopril Farmakodinamika Moderate

Kaptopril adalah obat golongan angiotensin converting

enziminhibitor(ACE inhibitor)yang merupakan obat pilihan pertama dalam

pengobatan hipertensi pada pasien DM dikarenakan efektivitas ACE inhibitor

yang dapat melindungi ginjal dengan dilatasi arteriol eferen sehingga akan

perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II, angiotensin II merupakan

vasokonstriktor poten yang juga merangsang sekresi aldosteron. ACE inhibitor

juga memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat-zat yang

menyebabkan vasodilatasi, termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin.

Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah dari ACE

inhibitor, selain itu ACE inhibitor juga memiliki efek terhadap penurunan kadar

gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin (Dipiro, et al., 2008).

Penggunaan kaptopril bersama dengan insulin dapat terjadi interaksi yang

bersifat sinergis sehingga berpotensi menyababkan hipoglikemia. Pada penelitian

ini interaksi antara insulin dan kaptopril terjadi pada 1 pasien (14%), hal ini

terlihat dari hasil pemeriksaan KGD pasien yang menunjukkkan terjadinya

hipoglikemia, yakni KGDp awal 138 mg/dLmenjadi 30 mg/dL. Dengan demikian,

dalam hal ini perlu monitoring kadar gula darah pasien serta memperhatikan

gejala2 hipoglikemia (seperti: pusing, mengantuk, mual, lapar, tremor, gelisah,

lemah, detak jantung cepat) dan pengaturan dosis obat yang diberikan serta

mengatur waktu pemberian obat agar tidak terjadi interaksi obat (Baxter, 2008;

Dipiro, et al., 2008; Drug.com, 2015).

3. Furosemidadan Bisoprolol

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan

1 Furosemida dan Bisoprolol Farmakodinamika Moderate

Bisoprolol merupakan obat golongan β-bloker kardioselektif yang

menghambat reseptor β-1 pada jantung dan ginjal. Perangsangan reseptor β-1

menaikkan denyut jantung, kontraktilitas, dan pelepasan renin. Bisoprolol dapat

menurunkan denyut jantung, kontraksi dan menurunkan pelepasan renin.Renin

dalam lintasan metabolisme sistem RAA (Renin-Angiotensin-Aldosteron) yang

mengendalikan tekanan darah dan kadar air dalam tubuh. (Dipiro, et al., 2008).

Furosemidamerupakan obat golongan diuretik loop yang diindikasikan

untuk mengobati udem dan hipertensi. Hal ini dikarenakan furosemida bekerja

dengan cara meningkatkan pengeluaran cairan didalam tubuh melalui

urin.Interaksi yang terjadi antara furosemida dan bisoprolol adalah bisoprolol

meningkatkan kadar serum kalium dan furosemida menurunkan kadar serum

kalium yang dapat menyebabkan hipotensi dan memperlambat detak jantung.

Pada penenitian ini ditemukan interaksi antara furosemida dan bisoprolol terjadi

pada 1 pasien (14%), hal ini dapat dilihat dari hasil pemerikasaan tekanan darah

(TD) dan Heart rate (HR) yang menunjukkan terjadinya hipotensi yakni TD dari

140/80 mmHg menjadi 80/60 mmHg dan penurunan HR dari 80x/i menjadi 60x/i.

Dengan demikian, dalam hal ini perlu pengaturan dosis obat yang diberikan,

mengatur waktu pemberian obat atau butuh pemeriksaan tekanan darah lebih

sering (Drug.com, 2015; Dipiro, et al., 2008).

4. Siprofloksasin dan Sukralfat

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan

1 Siprofloksasin dan Sukralfat Farmakokinetika pada fase absorbsi

Moderate

Siprofloksasin adalah antibiotik golongan fluorokuinolon yang

mempunyai spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram negatif maupun gram

positif. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat dua tipe enzim II

topoisomerase yaitu DNA Gyrase dan topoisomerase IV. Enzim topoisomerase II

berfungsi menimbulkan relaksasi pada DNA yang mengalami positive

replikasi DNA. Topoisomerase IV berfungsi dalam pemisahan DNA baru yang

terbentuk setelah proses replikasi DNA bakteri selesai. Antibakteri ini digunakan

untuk pengobatan infeksi saluran kemih (ISK), saluran cerna, saluran nafas,

tulang dan sendi, kulit dan jaringan lunak, penyakit yang ditularkan melalui

hubungan seksual (uretritis dan servisitis gonorea) (Gunawan, 2009).

Sukralfat merupakan salah satu obat gastrointestinal. Dalam hal ini

sukralfat dapat membentuk kompleks protein pada permukaan tukak yang

melindunginya terhadap HCl, pepsin dan empedu. Kompleks ini dapat bertahan

kurang lebih 6 jam di sekitar tukak, selain itu juga dapat menetralkan asam,

menahan kerja pepsin dan mengadsorpsi asam empedu. Penggunaan sukralfat

bersamaan dengan siprofloksasin dapat mengurangi penyerapan siprofloksasin di

saluran cerna sehingga akan mengurangi efektivitasnya. Pada penelitian ini

interaksi antara sukralfat dan siprofloksasin terjadi pada 1 pasien (14%). Dengan

demikian untuk menghindari terjadinya interaksi, siprofloksasin harus diberikan 2

jam sebelum atau 6 jam setelah pemberian sukralfat (Dipiro, et al., 2008;

Drug.com, 2015; Medscape, 2015; Tatro, 2003).

5. Metilprednisolon dan Amlodipin

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan

1 Metilprednisolon dan Amlodipin Farmakokinetika fase metabolisme

Moderate

Pada penelitian ini interaksi antara metilprenisolon dan amlodipin terjadi

pada 1 pasien (14%). Metilprednisolon adalah kortikosteroid yang berkerja

dengan menekan pembentukan, pelepasan dan aktivitas mediator peradangan

termasuk prostaglandin, kinins, histamin, enzim liposomal dan sistem

antihipertensi golongan penghambat kanal kalsium. Kalsium merupakan elemen

bagi pembentukan tulang dan fungsi otot kerangka dan otot polos jantung/dinding

ateriole, untuk kontraksi semua otot diperlukan ion kalsium intrasel bebas. Kadar

ion kalsium diluar sel beberapa ribu kali lebih besar daripada di dalam sel. Pada

keadaan tertentu, misalnya akibat rangsangan akan terjadi depolarisasi membran

sel, yang menjadi permeabel bagi ion kalsium sehingga banyak ion kalsium yang

melintasi membran dan masuk kedalam sel. Dalam hal ini, pada kadar kalsium

intrasel tertentu sel mulai berkontraksi, otot jantung dan arteriole menciut

(konstriksi). Amlodipin akan menghambat pemasukan ion kalsium ekstrasel ke

dalam sel dan dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan

kontraksi myocard serta dinding pembuluh darah.Obat ini dimetabolisme di hati

oleh CYP3A4. Penggunaan metilprednisolon bersamaan dengan amlodipin akan

menurunkan efek amlodipin dengan mempengaruhi metabolisme CYP3A4.Dalam

hal ini metilprednisolon menginduksi isoenzim ini sehingga menurunkan efek

amlodipin. Dengan demikan perlu penyesuaian dosis, pemantauan atau mengatur

waktu pemberian sehingga tidak terjadi interaksi (Dipiro, et al., 2008; Drug.com,

2015; Medscape, 2015; Tjay, 2007).

6. Metronidazol dan Paracetamol

No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat

Keparahan 1 Metronidazol dan Paracetamol Farmakokinetika fase

metabolisme

Minor

Pada penelitian ini interaksi antara metronidazol dan paracetamol terjadi

pada 1 pasien (14%). Metronidazol adalah antibiotika yang bekerja dengan

memasuki sel bakteri atau protozoa dan mengganggu sintesis DNA dan