IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

MELAYANI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MEDAN

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana(S1) Pada Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik

Oleh :

NINGSIH GUSTIN TELAUMBANUA NIM : 140903102

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Sang Pemilik Hidup dan Kehidupan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Kurikulum Sarjana Strata-1 (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementrian Agama Kota Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari telah menerima banyak bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Seiring dengan rasa syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-sebarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si.

2. Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Tunggul Sihombing, MA.

3. Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, sekaligus merupakan dosen pembimbing dari penulis yang selalu memotivasi yaitu Ibu Dra.

Asima Yanty Siahaan, MA, Ph. D.

4. Seluruh jajaran dosen atau staf pengajar Program Studi Ilmu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

5. Kepada Kementrian Agama Kota Medan, bapak Safrial Alam yang sudah membantu penulis selama penelitian.

6. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung, mendoakan dan menghibur dimasa sulit dan bahagia. Terimakasih sudah menemani di awal perjalanan skripsi ini saat sempro kalian ada bersamaku di Medan.

Cepat sembuh ya papa, harus bisa ikut wisudaku ya. Mama juga harus kuat dan sehat terus. Tuhan Memberkati kalian berdua.

7. Kepada saudara-saudari tersayang yang di nias dan jakarta yang mendukung baik material maupun rohani. Terimakasih buat kepercayaan kalian untuk mengijinkan adek bungsu kalian ini ke negri orang, dan buat semua motivasinya.

8. Kepada teman-teman geng cewek amoy, claudya, indah, niasty dan vannie, bidadari cantik di mandolin 37. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik. See you on top girls.

9. Kepada teman-teman Blessing Comunnity, propetic BC dan Penari BC yang memperkenalkan dan mengajari aku nilai-nilai rohani.

10. Buat saudara pemuridan, pembina kece kak helen, murid kece Irma Hura dan Putri Zai , cucu pemridan gua terbaik Lina Harefa dan saudara pemuridan. Terimakasih sudah mengajari aku artinya penerimaan.

11. Buat sahabat yang di Nias, Opy dan Kak Wita yang selalu menunggu aku pulang.

12. Buat Keluarga gadong di terompet 33, kak wiwik, kak helen, beti, ukir,

sri, wiwin. Erni dan budi yang sudah susah bareng karna banjir selama skripsianku, dan suka ribut, nyanyi sana sini. Buat adek suwanti juga yang suka korea (sarangheo), buat bang soni, elvin, hasrat, bang soli, bang elvis, vince dan semua yang suka habisin air listrik kami. Makasih sudah menjadi keluarga buatku.

13. Buat rekan PT.Faomakhoda yang terbaik, Teo Telaumbanua S.H dan Supriadi S.Sos yang suka cerita, plus adek Lince yang nyambung.

14. Buat sahabat terbaik di kampus, Jemsyi (Jesika, efani, m.nengsih, sulu, indah, yustari) yang selalu semangati dan nanya kapan sidang, uda acc?

Semangat kalian ya gengss. Juga ester dan tongam yang suka berantem, afriani, aisyah, delfi, defira rekan rekan pejuang skripsi.

15. Para sahabat dan seluruh teman seperjuangan departemen Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu . Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna baik namun Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, dan bagi pegembangan keilmuan.

Medan, Agustus 2018 Penulis

Ningsih G.Telaumbanua

ABSTRAK

Banyaknya praktik korupsi dan maladministrasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pelayanan publik. Sehingga pemerintah semakin giat memunculkan berbagai peraturan yang baru dalam tubuh birokrasi salah satunya dengan meluncurkan Grand Desain reformasi birokrasi nasional melalui Prepres no. 81 tahun 2010 agar upaya reformasi birokrasi dapat lebih terarah dan berkesinambungan. Pelaksanaan Grand Desain ini diikuti oleh seluruh kementrian yang berada dibawah pengelolaan tim nasional reformasi birokrasi. Capaian strategis yang hendak diraih adalah penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Brokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementrian Agama Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan implementasi kebijakan oleh Randall B. Rippley dan Grace Franklin yang mengemukakan keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh variabel kepatuhan kelompok sasaran, kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan dan terwujudnya dampak yang diinginkan dari implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kantor Kementrian Agama Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik namun masih dalam tahap penyesuaian sehingga terdapat berbagai kesulitan dalam mengimplementasikan program yang sudah ditetapkan dalam Peraturan MenPAN-RB No.52 Tahun 2014. Pelatihan kepada tim kerja zona integritas masih kurang sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam melaksanakan dan mengisi lembar dokumen pembangunan zona integritas, masih terdapatnya faktor yang diluar kendali implementor seperti adanya gratifikasi dari masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

ABSTRACT

The many practices of corruption and maladministration in Indonesia encourage the government to realize good governance in public services. So that the government is increasingly active in creating new regulations in the body of the bureaucracy, one of which is by launching the Grand Design reform of the national bureaucracy through Presidential Regulation no. 81 of 2010 so that bureaucracy reform efforts can be more directed and sustainable. The Grand Design was followed by all ministries under the management of the national bureaucratic reform team. The strategic achievements that will be achieved are the implementation of a country that is free of corruption, capacity building and accountability, as well as strengthening its orientation towards improving public services. In order to accelerate the achievement of these results, the Minister of Administrative Reform and Indonesian Bureaucratic Reform issued Regulation Ministerial-PAN and RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Construction of Integrity Zones Towards Corruption-Free Areas and Clean Bureaucracy Areas and Serving in Government Institutions. This study aims to find out how the implementation of the Integrity Zone Development towards Corruption Free Areas (WBK) and the Clean Bureaucracy Region Serve in the Ministry of Religion Office in Medan City.

The research method used is descriptive research method with qualitative approach. Data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected supported by interviews with the theoretical approach of policy implementation success by Randall B. Rippley and Grace Franklin who suggested the success of a policy influenced by the target group's compliance variable, the smoothness of the routine and the absence of the problem and realizing the desired impact of policy implementation.

From the results of the study, it can be seen that the implementation of the construction of integrity zones towards WBK and WBBM in the Ministry of Religion Office of Medan City has been carried out well but is still in the adjustment stage so that there are various difficulties in implementing the programs set out in Ministerial-PAN and RB No. 52 of 2014 . Training for the integrity zone work team is still lacking, giving rise to different interpretations in carrying out and filling out the integrity zone development document, there are still factors beyond the implementor's control such as the existence of gratification from the community.

Keywords: Implementation, Integrity Zone, Corruption Free Area and Clean Bureaucracy Serve Area.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR... iv

DAFTAR BAGAN... v

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Fokus Penelitian ... 9

1.3 Rumusan Masalah... 9

1.4 Tujuan Penelitian... 9

1.5 Manfaat Penelitian... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Implementasi Kebijakan... 11

2.1.1 Model Implementasi Kebijakan Randall B. Rippley dan Grace Franklin...12

2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)... 14

2.3 Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani... 23

2.4 Reformasi Birokrasi... 26

2.5 Defenisi Konsep... 29

2.6 Hipotesis Kerja... 30

BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Bentuk Penelitian... 31

3.2 Lokasi Penelitian... 32

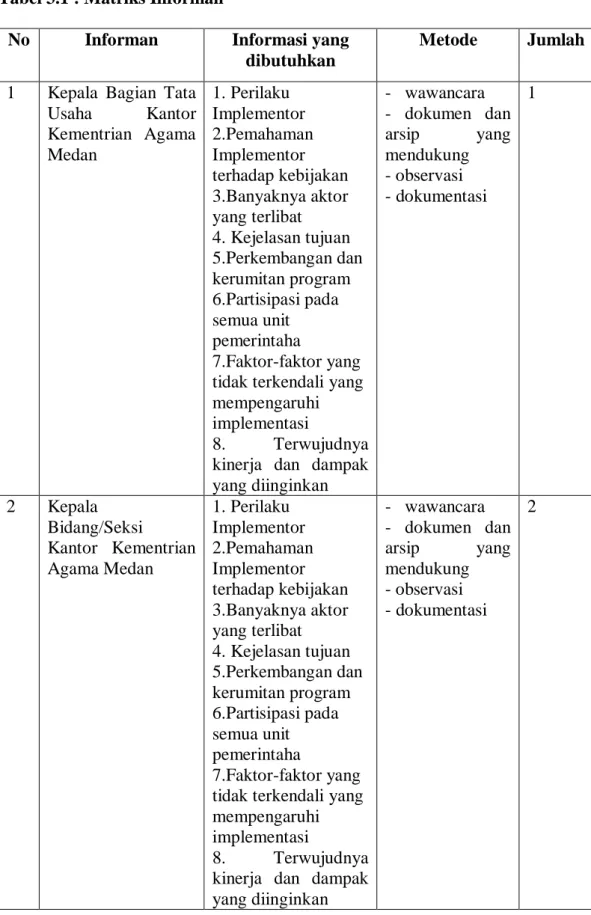

3.3 Informan Penelitian... 32

3.4 Teknik Pengumpulan Data... 34

3.5 Teknik Analisis Data... 36

3.6 Validitas Data... 37

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian... 39

4.2 Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kementrian Agama Kota Medan... 42

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Implementor ... 43

4.2.1.1 Pemahaman Implementor...43

4.2.1.2 Perilaku Implementor... 49

4.2.2 Kelancaran Rutinitas dan Tiadanya Persoalan... 51

4.2.2.1 Banyaknya Aktor yang terlibat... 51

4.2.2.2 Kejelasan Tujuan... 56

4.2.2.3 Perkembangan dan Kerumitan Program... 58

4.2.2.4 Partisipasi pada semua unit pemerintahan... 80

4.2.2.5 Faktor yang tidak terkendali yang Terkait dengan implementasi... 83

4.2.3 Terwujudnya dampak yang diinginkan... 86

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 89

5.2 Saran... 92 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengaduan Maladministrasi yang

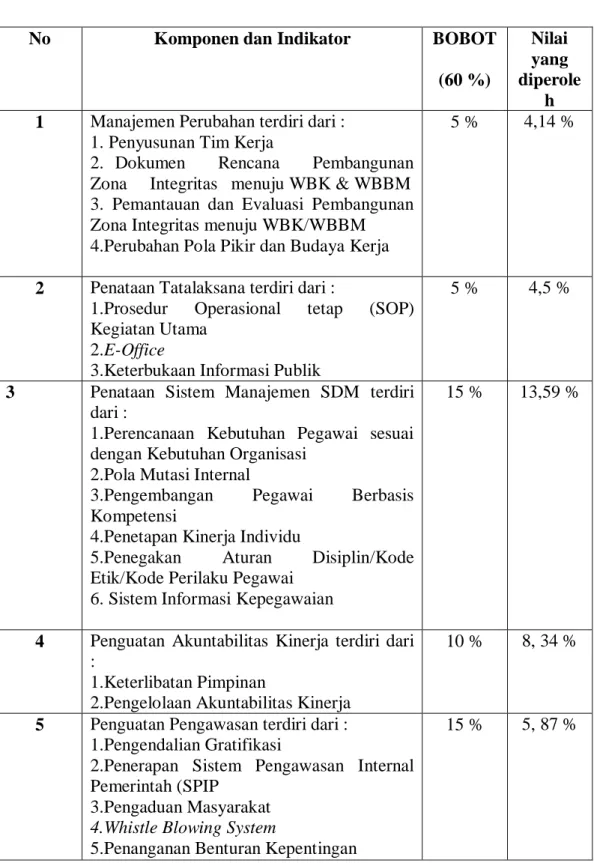

Diterima Ombudsman RI Selama 2016... 3 Tabel 3.1 Matriks Informan... 33 Tabel 4.1 Bobot Penilaian Komponen Pengungkit Pembangunan ZI

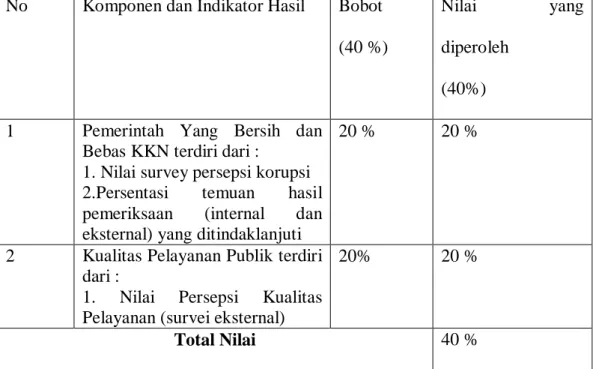

dan Nilai yang diperoleh Kementrian Agama Kota Medan... 75 Tabel 4.2 Bobot Penilaian Komponen Hasil dan Nilai yang

diperoleh Kementrian Agama Kota Medan... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1.1 Komponen Pembangun ZI... 47

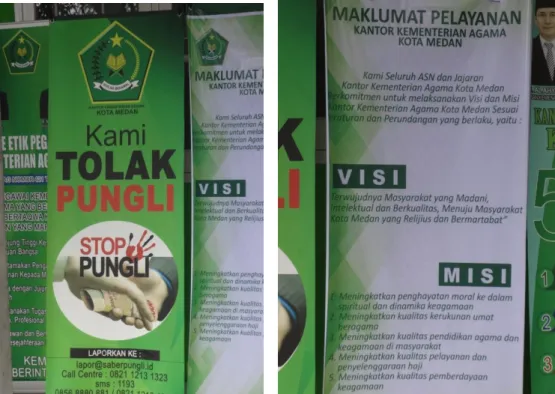

Gambar 4.3.1.3.1 Bentuk Sosialisasi Zona Integritas di Kemenag Medan... 61

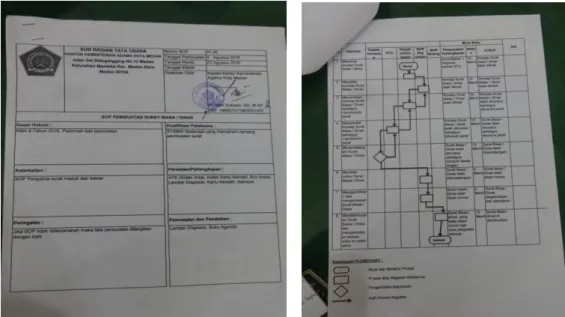

Gambar 4.3.1.3.3 SOP pelayanan bagian Tata Usaha... 65

Gambar 4.3.1.3.4 Layanan Pengaduan Masyarakat...70

Gambar 4.3.1.4 Aplikasi PMPZI... 73

Gambar 4. 3.1.4 Nilai Budaya Kerja Kementrian Agama RI... 82

DAFTAR BAGAN

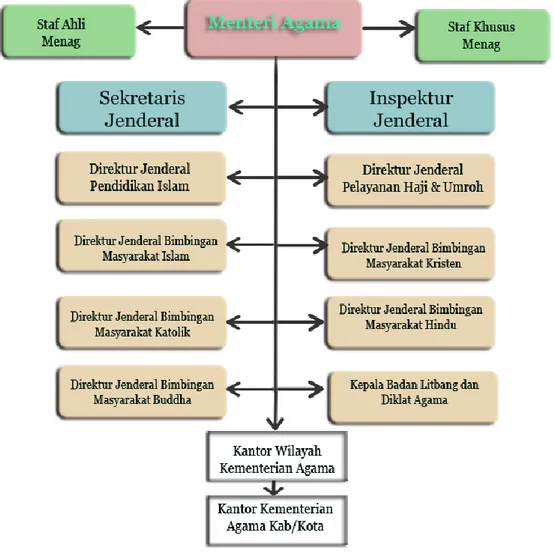

Bagan 4.1 Struktur organisasi Kementrian Agama RI

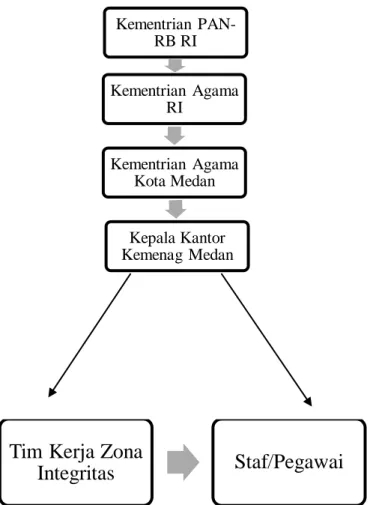

ke Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota... 40 Bagan 4.3.1.1 Aktor Pembangunan Zona Integritas... 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara disebut baik jika negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi negara atau pemerintah untuk melayani warga negaranya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi : asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, efektifitas ( UU RI Pasal 1 No.25 tahun 2009).

Pelayanan publik dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas pelayanan yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka etika merupakan satu dasar yang sangat penting untuk dipahami oleh birokrat ketika berhadapan

dengan masyarakat. Etika harus dimiliki oleh seluruh pejabat negara yang bersumber dari diri individu masing-masing dengan bermodalkan tahu, mau dan mampu. Etika yang telah tertanam pada pejabat publik sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat.

Kebiasaan ini lantas disebarluaskan, disosialisasikan, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akhirnya ajaran tersebut terinstitusionalisasi (Kumorotomo:2011)

Kurangnya nilai etika yang dimiliki oleh pejabat publik dapat menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik contohnya ialah timbulnya praktek korupsi pada institusi pemerintah. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia dewasa ini, mulai dari pasca reformasi tahun 1998 hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera diatasi. Indonesia tetap negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia.

Korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard 2001:29). Berdasarkan data dari Indonesia Coruption Watch (ICW) kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Di tahun 2016 lalu, terdapat 482 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.101orang dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,5 triliun. Sedangkan di tahun

2017 , terdapat 576 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.298 dengan kerugian negara sebesar Rp. 6,5 triliun. Korupsi di tahun 2017 meningkat, penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang (Nasional.tempo.co, Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun,diakses : 09 maret 2018 pukul 23.00).

Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan juga semakin merajalela. Ombudsman Republik Indonesia banyak menerima laporan mengenai masalah terrsebut. Ombudsman RI menerima 10.158 aduan selama 2016 periode 1 Januari 2016 - 8 Januari 2017 yang paling banyak diadukan adalah soal pelayanan birokrasi di sejumlah pemerintah daerah. Berikut ini data pengaduan yang diterima Ombudsman RI selama 2016 :

Tabel 1.1

Data Pengaduan Maladministrasi yang Diterima Ombudsman RI Selama 2016

No Aspek Jumlah

1 Badan pertanahan nasional 693

2 BUMN/BUMD 715

3 Dewan Perwakilan Rakyat 25

4 Instansi Pemerintah/ Kementrian 685

5 Kejaksaan 143

6 Kepolisian 1833

7 Komisi Negara/Lembaga Non struktural 93

8 Lain-lain 542

9 Lembaga Pemerintah Non-Kementrian 46

10 Lembaga Pendidikan Negri 295

11 Lembaga Peradilan 428

12 Pemerintah Daerah 4117

13 Perbankan 181

14 Perguruan Tinggi 113

15 Rumah Sakit Pemerintah 210

16 Tentara Nasional Indonesia 39

(Sumber : News.detik.com, 10 Ribuan Aduan Warga ke Ombudsman di 2016 Terbanyak soal Pemda, diakses 09 Maret 2018).

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia khususnya dalam birokrasi masih sangat tinggi. Korupsi menyebabkan pelayaan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kini tidak lagi menjadi prioritas utama. Korupsi pada penyelenggaraan pemerintah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi kini dianggap sebagai perilaku yang telah membudaya dan mendarah daging.

Banyaknya praktik korupsi tersebut mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan yang baru dalam tubuh birokrasi salah satunya dengan meluncurkan Grand Desain reformasi birokrasi nasional melalui Prepres no. 81 tahun 2010 agar upaya reformasi birokrasi dapat lebih terarah dan berkesinambungan. Pelaksanaan Grand Desain ini diikuti oleh seluruh kementrian yang berada dibawah pengelolaan tim nasional reformasi birokrasi dengan

pelibatan berbagai elemen terkait tata koordinasi wakil presiden seperti kementrian pendayagunaan aparatur negara dan refomasi birokrasi selaku pembina, BPKP selaku tim penjamin mutu serta kementrian keuangan selaku pengampu urusan keuangan dan remunerasi berbasis kinerja. Capaian strategis yang hendak diraih adalah penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan ini merupakan pengganti peraturan Menteri PAN dan RB No.60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

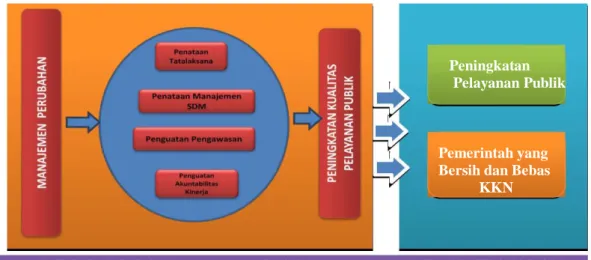

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(Menuju WBBM)adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Setelah dikeluarkan Peraturan Mentri PAN-RB tersebut sudah ada 377 instansi pemerintah yang melakukan pencanangan Zona Integritas, yakni 64 kementerian/lembaga, 24 provinsi dan 289 kabupaten/kota dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Sebagai gambaran di tahun 2012 ada 84 instansi pemerintah yang mencanangkan ZI, tahun 2013 120 instansi, tahun 2014 bertambah 74 instansi dan tahun 2016 bertambah lagi 16 instansi. Namun instansi pemerintah yang sudah mencanangkan ZI tidak serta merta melakukan pembangunan unit kerja WBK/WBBM. Hingga saat ini tercatat baru 74 instansi yang melakukannya, yakni 37 K/L, 10 provinsi dan 27 kabupaten/kota. Masing- masing instansi dimaksud mengusulkan lebih dari satu unit kerja, sehingga jumlah unit kerja yang diusulkan meliputi 341 unit (news.liputan6.com, Cegah pungli, ini strategi Kemenpan – RB, diakses pada 13 maret 2018 pukul 23: 33 wib ).

Salah satu instansi yang sudah menerapkan Zona Integritas adalah Kementrian Agama. Kementrian Agama dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Agama telah mencanangkan bahwa instansinya siap membangun Zona Integritas pada tanggal 18 Desember 2012 dengan tujuan dari pencanangan tersebut agar prediksi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementrian Agama. Penerapan

Zona Integritas di lingkungan Kementrian Agama di mulai dari pusat hingga ke Kabupaten dan Kota.

Kementrian Agama Medan dahulu disebut departemen agama namun mengalami perubahan penyebutan nama instansi. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010, tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Perubahan ini peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2010 oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali. Perubahan tersebut menimbang pelaksanaan Peraturan Presiden no 47/2009 tentang pembentukan dan organisasi kementrian negara, mengubah semua bentuk departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator menjadi kementrian agama (antaranews.com, pemerintah ubah departemen jadi kementrian,diakses pada 14 maret 2018 pukul 00.30 wib).

Kementrian Agama Medan menjadi salah satu pilot projek dari Zona Integritas ini. Hal ini ditandai dengan adanya spanduk di bagian depan dan samping kantor Kementrian Agama Medan yang berisi “Selamat Datang Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”. Juga di pintu sebelah kanan kantor ada spanduk yang bertuliskan “Korupsi Adalah Perbuatan Dosa Mari Kita Siap Untuk Tidak Korupsi” sementara itu tepat di depan kantor ada yang bertuliskan “Kami Bangga Tidak Korupsi”. Kementrian Agama Medan sudah mencanangkan program ini sejak 16 Februari 2015 lalu

(Sumut.kemenag.go.id, Kasubbag TU Medan: Aparatur Yang Tidak Bisa Bekerjasama Keluar Dari Zona WBK-WBBM, di akses pada 3 Maret 2018).

Kementrian Agama Medan hampir 2 tahun menjadi pilot proyek dari Zona Integritas ini, akan tetapi masih banyak ditemui masalah maladministrasi di tempat ini, seperti adanya penyalahgunaan wewenang seperti pungli dan intimidasi atau ancaman yang dilakukan oknum oknum Kementrian Agama terhadap guru dari Taman Kanak-kanak Al Qur’an (TKQ) dan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) di Kota Medan. Seluruh penyelenggara TPQ dan TKQ se kota medan diwajibkan untuk mengikuti wisuda berbiaya Rp. 75.000 per santri. Jika tidak ada yang mau ikut, maka izin operasional penyelenggara TKQ dan TPQ akan dicabut dan guru-guru tidak akan mendapat insentif dari Pemko Medan (berita.com, Ada Pungli Pemuda Ka’bah Demo Kantor Kementrian Agama Medan, diakses pada 9 Maret 2018 pukul 23.00 wib).

Disamping itu terdapat beberapa kasus yang sudah diketahui oleh Ombusdman RI Perwakilan Sumut seperti bertalian dengan penerbitan surat tugas bagi guru sekolah yang berkaitan dengan pemindahan tenaga pengawas yang tidak dibubuhi tanggal, dan tidak berkekuatan hukum. Juga menemukan tindakan pungutan liar, salah satunya berkaitan dengan pengurusan sertifikasi guru dan pencairan sertifikasi (tribunnews.com,Ombudsman temukan pungli di kementrian agama Medan, diakses pada 9 Maret 2018 pukul 23.00 wib).

Melihat masalah tersebut diatas maka penting untuk kita ketahui bagaimana pelaksanaan zona integritas tersebut di lingkungan Kementrian Agama Medan. Maka penulis tertarik untuk memberi judul penelitian ini “ Implementasi

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementrian Agama Medan.

1.2 Fokus penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan batasan arahan suatu penelitian. Fokus penelitian diperlukan karena memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, sehingga dengan batasan ini peneliti lebih berfokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kementrian Agama Kota Medan terkait dengan pemahaman dan perilaku implementor, kelancaran dan kerumitan pelaksanaan peraturan, serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanakan pembangunan Zona Integritas tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementrian Agama Medan? ”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementrian Agama Medan

1.5 Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis

1) Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai implementasi wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintahan.

2) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemerintah atau instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab,2008:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian- kejadian dan kegiatan - kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.Menurut Dunn (2003) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Tangkilisan,2003) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Rippley dan Franklin (dalam Dunn,2003) juga berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi tersebut merujuk pada tujuan tujuan program dan hasil hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

2.1.1 Model Implementasi Kebijakan Randall B. Rippley dan Grace Franklin

Dalam mengkaji suatu proses pelaksanaan kebijakan atau program maka dapat dilakukan berbagai model pendekatan kebijakan. Dalam penelitian Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Kementrian Agama Medan peneliti memakai model implementasi kebijakan Rippley dan Franklin.

Pandangan Ripley dan Franklin (dalam Parsons,2005 dan Alfatih,2010) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan- aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 indikator dalam pendekatan kepatuhan:

a. Perilaku Implementor

b. Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan 2. Kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan

Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program Ripley dan Franklin menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini. Seperti yang terdapat dalam buku Policy Implementation and Bureaucracy antara lain :

a. Banyaknya Aktor yang Terlibat(The Profusion of Actors)

Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu program yang dijalankan oleh pemerintah, maka semakin banyak aktor yang terlibat. Pelaksana kebijakan harus

memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

b. Kejelasan Tujuan(The Multiplicity and Vagueness of Goals)

Kejelasan dan konsistensi tujuan dapat dipahami sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

c. Perkembangan dan Kerumitan Program(The Proliferation and Complexity of Government Programs)

Kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan aturan program yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasikan.

d. Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan(The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels)

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut.

e. Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi(The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation)

Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis (yang telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

3. Terwujudnya dampak yang diinginkan

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Haedar, Jurnal Administrasi Publik:Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010). Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran, banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisispasi pada semua unit pemerintahan, faktor-faktor yang tidak terkendali yang terkait dengan implementasi, dan terwujudnya dampak yang

diinginkan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan Rippley dan Franklin karena variabel yang ditawarkan oleh kedua ahli tersebut bisa melihat masalah lebih dalam dan menjawab permasalahan penulis dalam Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kementrian Agama Kota Medan.

2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari pembaharuan tata pemerintahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti terdapat kualitas pelayanan publik yang semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat sejalan dengan pengertian good governance menurut World Bank dan OECD adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (dalam Serdamayanti,2003). Selain itu good governance juga dapat menciptakan segala urusan publik yang efektif seperti menurut Robert Charlick (dalam Santosa,2008) mengatakan bahwa good governance adalah pengelolaan semacam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Sejalan dengan pemikiran itu Sumarto juga memberikan makna good governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik (Sumarto,2003).

Dengan banyaknya perspektif yang berbeda dari dalam menjelaskan konsep good governance maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai good governance ini.

Namun secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance menurut Dwiyanto(2008) antara lain : Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor lembaga non- pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam paktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai tersebut seperti efesiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai penting.

Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada kepentingan publik.

Terdapat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik seperti disampaikan oleh Santosa (2008) diantaranya :

1. Partisipasi Masyarakat (Participation), setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat ini bermaksud menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. Transparansi (Tranparency), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat dipahami dan dapat dimonitor. Jadi semua tindakan pemerintah harus terbuka dan mudah diakses.

4. Daya Tanggap (Responsiveness), setiap lembaga-lembaga pemerintahan harus melayani setiap pihak dengan tanggap yang berkepentingan demi terciptanya good governance.

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation), berperran sebagai penengah atau perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur

6. Kesetaraan (equity), seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas dan Efisiensi (effectiveness and efficiency), segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar- benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat.

8. Akuntabilitas (accountability), para pembuat keputusan dalam pemerintahan atau para pejabat, sektor swasta, dan masyarakat madani bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang telah memberinya wewenang dalam mengurus mereka. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Visi Strategi (Strategic Vision),pandangan strategis ke depan dalam menghadapi berbagai masalah. Pemimpin dan pejabat publik harus mampu melihat ke masa yang akan datang dalam pengembangan manusia yang luas dan sejalan dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid memungkinkan adanya pembagian peran antara pemerintah dengan lembaga non-pemerintah serta partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien serta terwujudnya partisipasi, transparansi, penegakan hukum, daya tanggap dan akuntabilitas publik. Akan tetapi ada perspektif lain yang berbeda dari seorang ahli Gabriel Lele yang berargumen bahwa perwujudan good governance membutuhkan tipikal kapasitas tertentu seperti akuntabilitas, transparansi dan lain-lain akan tetapi

terdapat kapasitas yang selama ini cenderung diabaikan atau hanya mendapatkan perhatian minor yaitu kapasitas etika. Lebih lanjut Gabriel menjelaskan bahwa etika merupakan roh penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan urusan publik.

Karena good governance pada hakekatnya bergerak pada level proses sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbaiki potret sektor publik, maka peningkatan kapasitas etika pegawai negeri sipil harus mendapatkan perhatian serius(dalam Kumorotomo & Ambar,2010:25-27). Tidak berbeda jauh dari pendapat ahli tersebut Serdamayanti juga mengatakan agar kepemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan dan berjalan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, good governance yang efektif menuntut adanya

‘alignment”(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi(Serdamayanti,2003). Dari pengertian ini, seorang pejabat publik atau birokrat harus memilki etika dan integritas atau komitmen dalam melaksanakan pelayananannya sehingga terhindar dari KKN.

Secara lebih konkrit Kartasasmita (l996: 26-7) menjelaskan masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan (concern) yang sangat besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya; tetapi masyarakat banyak.

Disamping itu birokrasi bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang birokrat bekerja untuk negara dan berarti juga untuk rakyat menurut Lewis dan Catron

“public service is a public trust”artinya peranan pemerintah dalam pelayanan masyarakat merupakan peranan kepercayaan masyarakat(dalam Muhammad,2016). Jadi wajar jika rakyat mengharap adanya jaminan bahwa para

birokrat yang dibiayai oleh negara harus mengabdi kepada kepentingan umum menurut standar etika yang selaras dengan kedudukannya.

Etika Birokrasi menurut Haryatmoko (2011:3) adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik. Selain itu Darwin (dalam Sinambela,2010) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi.

Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi, yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip dasar dalam etika administrasi publik yaitu apa yang baik dan buruk bukan benar dan salah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan publik. Seperti disampaikan Kartasasmita (dalam Rohman, dkk:

2010: 25-27) ada dua pendekatan dalam etika pelayanan publik yaitu : a) Pendekatan Teleologi

Pendekatan teleologi dalam etika berdasarkan apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik. Pendekatan ini memiliki acuan utama yaitu nilai kemanfaatan yang diperoleh. Penilaian baik dan buruk didasarkan atas konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik pendekatan teleologis misalnya mengukur pencapaian sasaran kebijakan publik, seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan.

b) Pendekatan Deontologi

Pendekatan ini lebih mendasarkan pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan, karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pendekatan ini lebih melihat moral masing-masing individu, pelayanan publik akan beretika jika diisi oleh orang-orang yang mau dan mampu menegakkan prinsip-prinsip moral. Mewujudkan pendekatan ini dalam manajemen pelayanan publik tidaklah mudah. Namun, jika sudah melembaga dalam pejabat publik dan masyarakat, maka birokrasi akan dapat menjadi teladan.

Dari kedua pendekatan tersebut maka seorang birokrat atau pejabat publik harus memiliki nilai-nilai atau kode etik dalam melaksanakan tugasnya, berkaitan dengan nilai-nilai terebut Waldo dalam “The Enterprise of Public Administration”, menyatakan bahwa petugas Negara memiliki kewajiban- kewajiban etis. Oleh karena itu, setiap petugas administrasi pemerintahan wajib memahami asas-asas etis yang bersumber pada berbagai kewajiban moral, kemudian membina diri sehingga sungguh-sungguh menghayati asas-asas etis itu dalam melaksanakan tugasnya. Waldo mengemukakan berbagai asas etis (Sukidin, 2011: 26-29) yang pokok dalam administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban (responsibility)

Asas etis ini menyangkut hasrat petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi- fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan, dan dengan cara paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban.

Pertanggungjawabannya itu tertuju kepada rakyat umumnya, instansi pemerintahnya, maupun pihak atasan langsung.Kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab atau

keinginan untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain atau pun kebiasaan mengajukan dalih “hanya melaksanakan perintah” (just following orders), harus dihilangkan dari diri setiap aparatur pemerintah. Dengan demikian setiap petugas administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggung jawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Ia tidak boleh terjebak pada alasan bahwa ia hanya menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

2. Pengabdian (dedication)

Pengabdian merupakan suatu keinginan untuk menjalankan tugas- tugas pekerjaan dengan semua tenaga (pikiran atau mental dan fisik), seluruh semangat kegairahan, dan sepenuh perhatian tanpa pamrih apa-apa yang bersifat pribadi, misalnya ingin cepat naik pangkat atau diberi tanda jasa. Setiap petugas dalam administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dan terus menerus menunjukkan keterlibatan diri (involvement of selself) dan penuh antusiasme. Kecenderungan bekerja setengah hati atau asal jadi, tidak boleh ada dalam diri setiap petugas yang baik.

Pengabdian itu terarah pada jabatannya, keahliannya, dan bidang profesinya.

3. Kesetiaan (loyality)

Kesetiaan merupakan suatu kebajikan moral, yaitu sebagai kesadaran seseorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi Negara, peraturan perundang-undangan, badan/instansi, tugas/jabatan, maupun atasan demi tercapainya cita- cita bersama yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pekerjaan dengan ukuran rangkap, pertimbangan untung-rugi, atau bahkan dengan kebiasaan sabotase, tidak dikenal dalam setiap petugas yang baik.

Kalau seorang petugas tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan sepenuh kemampuan, tidak bersedia terikat patuh pada badan/instansinya, atau tidak merasa cocok dengan kebijakan pihak pimpinannya, maka tindakan etis adalah mengundurkan diri dari jabatannya.

4. Kepekaan (sensitivity)

Asas etis ini mencerminkan kemauan dari kemampuan seseorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya. Sikap tidak peduli asalkan tugas rutin sudah selesai atau tidak mau susah payah melakukan pembaharuan harus disingkirkan dari setiap petugas administrasi pemerintahan yang baik.

5. Persamaan (equality)

Salah satu kebajikan pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi kepada seluruh rakyat dan melayani

kepentingan umum ialah perlakuan adil. Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak.

Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan pengabdian harus diberikan oleh setiap petugas kepada publik tanpa memandang hubungan kerabat, ikatan politik, asal-usul keturunan, atau kedudukan sosial. Perbedaan perlakuan secara semena-mena atau berdasarkan kepentingan pribadi, tidak boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan yang adil.

6. Kepantasan (equity)

Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis, tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Demikian pula, sesuatu faktor khusus atau situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil.

Dengan demikian terhadap suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu, perlu diberikan perlakuan yang sama. Tetapi terhadap suatu golongan lain dan berdasarkan kondisi khusus yang berlainan, mungkin perlu ada perlakuan yang tidak sama. Untuk itu, asas yang harus diindahkan ialah kepantasan yang juga merupakan salah satu makna keadilan. Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, maka sangat dibutuhkan komitmen atau integritas dari seorang pejabat publik. Integritas berasal dari bahasa Latin yang sama seperti halnya kata integer dan secara historis telah dipahami mengandung arti yang sama, yakni arti utuh : orang yang berintegritas, seperti sebuah angka yang utuh, adalah sebuah pribadi yang utuh, seorang pribadi yang entah bagaimana tak terpecah-pecah (Carter,1999). Lebih lanjut Carter menyederhanakan kata integritas dengan istilah yang membutuhkan tiga langkah yaitu : Pertama, membedakan apa yang benar dan apa yang salah artinya menangkap gagasan integritas sebagai sesuatu yang menuntut derajat perenungan moral seseorang. Kedua, melaksanakan apa yang telah anda kaji, bahkan bila menderita dan rugi sendiri artinya hal ini membawa masuk cita-cita seseorang

untuk memiliki integritas sebagai orang yang teguh. Ketiga, mengatakan secara terbuka bahwa seseorang sedang melaksanakan seseuatu berdasarkan pemahamannya mengenai apa yang salah dan apa yang benar artinya bahwa seseorang yang memiliki integritas tidak malu melakukan hal yang benar (Carter,1999). Dari pendapat tersebut integritas diartikan sebagai seseorang yang memiliki nilai yang kokoh dan tidak mampu digoyahkan oleh hal apapun dalam melakukan suatu kebenaran.

Sementara itu Haryatmoko juga memberikan istilah “integritas” biasanya dikontraskan dengan “korupsi” dimana korupsi dipahami sebagai ancaman yang membusukkan masyarakat melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan.

Menurut Haryatmoko, Integritas publik adalah kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat(Haryatmoko,2011). Kemudian Fleishman (dalam Haryatmoko,2011) melihat integritas sebagai kejujuran dan kesungguhan untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehinggga mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangka pelayanan publik. Dari defenisi tersebut diatas Haryatmoko menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor dan cara mengukur integritas publik antara lain:

1. Visi, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai atau standar etika, artinya jujur sepenuh hati menjalankan pelayanan publik.

2. Bersikap adil dan responsif terhadap kebutuhan publik.

3. Kompeten untuk menepati janji dan kewajiban terhadap tanggunjawab jabatannya demi kepentingan publik karena menghormati hak-hak warga negara

Dengan demikian integritas publik merupakan komitmen atau nilai yang harus dimiliki seeorang dalam melakukan sesuatu yang benar tanpa ragu

melakukannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mencegah pejabat publik dari bentuk pelanggaran terhadap integritas publik yang meliputi KKN.

2.3 Pelayanan Publik Yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas –fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya (Ahmad Ainur Rohman,2010:3). Pelayanan publik menurut Wastiono (2003 : 43) adalah suatu pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyararakat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik yang bebas korupsi dan bersih melayani sama halnya dengan pelayanan publik yang bebas dari KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Com-rumpere” yang artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, ketidakjujuran. Unsur korupsi merujuk kepada penggelapan sumber daya negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang secara umum disebut manipulasi. Kemudian, unsur kolusi merujuk kepada fenomena seorang pejabat pemerintah atau tokoh politik dan pelaku bisnis swasta melakukan kerjasama terselubung dengan memanfaatkan

sumber daya publik untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok mereka. Unsur nepotisme adalah usaha-usaha yang disengaja oleh seorang pejabat dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatannya untuk menguntungkan posisi, pangkat, karir diri sendiri, famili dan kawan dekatnya. Akan tetapi dari ketiga unsur penyalahgunaan kekuasaan tersebut maka korupsi adalah masalah yang paling berat dalam pelayanan publik (Dwiyanto,2005).

Salah satu bagian dari perwujudan pelayanan yang bebas korupsi dan bersih melayani yang diatur dalam Peraturan MENPAN-RB No.52 tahun 2014 adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan menurut Stanton (dalam M.Saleh,2010:99) adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat intangible, yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lainnya. Goetsch dan Davis (dalam Hardiyansyah ,2011:36) menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Dengan demikian kualitas pelayanan publik adalah totalitas dari kemampuan pihak penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan akan produk (barang atau jasa) maupun layanan administrasi kepada pelanggan/masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan kenyataan yang diterima oleh

pelanggan/ masyarakat. Menurut Zeithaml (1990) kualitas pelayanan tercemin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Kondisional, yakni yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama. golongan, status sosial dan lain lain

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Sinambela (2010) menjelaskan secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat maka untuk mewujudkan hal tersebut maka kualitas pelayanan yang mencerminan kualitas yang disampaikan dalam poin poin diatas. Dimana transpransi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting yang harus ada dalam pelayanan publik. Lebih lanjut Zeithaml (dalam M.Saleh,2010:103) mengungkapkan adapun faktor – faktor yang terkait dengan kualitas pelayanan antara lain :

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya.

2. Responsiviness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.

4. Accesibility, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para contact personel seperti operator telepon dll.

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.

8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu- raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan finansial dan kerahasiaan.

9. Understanding, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan.

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, atau penampilan dari personil.

Abidin (2010) mengatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer. Faktor – faktor reliability, responsiveness, competence,, accesibility, communication, credibility,security, understanding, dan tangibles menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.

2.4 Reformasi Birokrasi

Lembaga pemerintah seperti yang ada di Indonesia, umumnya memiliki hierarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci dan pejabat karir yang menjadi karakteristik birokrasi Weberian dan karena itu lembaga pemerintah sering disebut Birokrasi Pemerintah. Birokrasi dalam bahasa ingris, bureaucracy, berasal dari kata bureau berarti meja dan cratein berarti kekuasaan dalam kata lain berarti kekuasaan pada orang-orang yang di belakang meja. Birokrasi dalam administrasi publik memiliki sejumlah makna, diantaranya menurut Hill yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh suatu

biro yang biasanya disebut officialism, sedangkan menurut Albrow yaitu badan eksekutif pemerintah dan keseluruhan pejabat publik baik itu pejabat tingkat tinggi maupun pejabat tingkat rendah (dalam Agus Dwiyanto 2015 :10).

Peter M Blau (1987) mengatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang dirancang secara resmi yang dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi administratif. Dengan kata lain, mereka dicirikan oleh prosedur yang diresmikan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha kolektif dari banyak individu dan subkelompok, yang umumnya memiliki keahlian di dalam pelaksanaan tujuan-tujuan organisasional. Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu institusi atau badan yang bertugas untuk melakukan kegiatan administratif untuk melayani kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, maka pemerintah melakukan banyak perubahan yang akhirnya dapat disebut sebagai reformasi birokrasi. Menurut Caiden dalam Zauhar (2007: 6), mengatakan bahwa reformasi administrasi (birokrasi) sebagai “the artificial inducement of administrative transformation against resistance”, dimana dapat diartikan bahwa reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi. Sementara itu menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2007:6), reformasi administrasi adalah perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:72), mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif New Public Management juga menjelaskan bahwa proses reformasi birokrasi harus diarahkan pada enam dimensi kunci diantaranya :

a) Pertama, menyangkut produktivity yaitu bagaimana pemerintah menghasilkan lebih banyak hasil dengan biaya yang lebih sedikit;

b) Kedua, marketization, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan insentif bergaya pasar agar melenyapkan patologi birokrasi;

c) Ketiga, service orientation yaitu bagaimana pemerintah dapat berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih baik agar program- programnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga masyarakat;

d) Keempat, decentralization yaitu bagaimana pemerintah membuat program yang responsif dan efektif dengan memindahkan program ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, atau memindahkan tanggungjawab instansi pemerintah ke para manajer lapangan yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat, atau memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan adaptasi terhadap kebutuhan warga masyarakat;

e) Kelima, policy yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kapasitas kebijakan; dan

f) Keenam, performance accountability yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kemampuannya untuk memenuhi janjinya. (Jurnal AP Vol 20,2016)

Sementara itu dalam paradigma New Public Service(NPS) reformasi birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standard yang ada, dan menghargai masyarakat (Puspawati,2016). Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi, dengan harapan terciptanya suatu perubahan yang baik dalam tubuh birokrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu usaha atau upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya suatu proses administrasi yang baik.

2. 5 Defenisi Konsep

Konsep dapat diartikan penggambaran secara abstrak suatu keadaan, individu atau kelompok yang menjadi objek kajian ilmu sosial. Untuk mempermudah pemahaman di dalam meneliti objek tersebut, perlu dilakukan pendefenisian konsep (Sofyan Effendi, dkk 2012).

Agar mendapatkan pembahasan yang jelas dari setiap konsep yang akan diteliti, maka konsep-konsep yang digunakan peneliti antara lain:

a. Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dimana implementasi salah satu variabel dari keberhasilan suatu kebijakan dan memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan publik. Perspektif keberhasilan implementasi dari Rippley dan Franklin yang mencakup tingkat kepatuhan implementor, kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, terwujudnya dampak yang diinginkan menjadi variabel analisis dalam penelitian ini.

b. Zona Integritas merupakan penilaian yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah instansi pemerintah yang memiliki kualitas pelayanan publik yang bebas KKN dan akuntabel melalui manajemen perubahan, penataan tatalaksana,

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

2.6 Hipotesis Kerja

Hipotesis (Sugiyono, 2016: 134-135) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang akan diuji.

Adapun penulis merumuskan hipotesis kerja dalam penelitian ini, yaitu implementasi pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang terkait dengan kepatuhan implementor, kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, serta terwujudnya dampak yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata- kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan dari pembagunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani di Kementrian Kota Medan, dilihat dari 2 pendekatan dari teori Rippley dan Franklin yaitu tingkat kepatuhan (terdiri dari perilaku implementor dan pemahaman implementor terhadap kebijakan) dan kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan (terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisipasi pada semua unit pemerintahan, faktor-faktor yang