SKRIPSI

OLEH :

TISHA LAZUANA NIM. 101000131

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

TISHA LAZUANA NIM. 101000131

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PENDERITA

THALASEMIA YANG DIRAWAT INAP DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2011- APRIL 2014

Nama Mahasiswa : Tisha Lazuana

Nomor Induk Mahasiswa : 101000131

Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan : Epidemiologi

Tanggal Lulus : 27 Oktober 2014

Disahkan Oleh Komisi Pembimbing :

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

drh. Rasmaliah, M.Kes Drs. Jemadi, M.Kes

NIP. 19590818 198503 2 002 NIP. 19640404 199203 1 005

Medan, Oktober 2014 Fakultas Kesehatan Masyarakat

i

menyebutkan 250 juta penduduk dunia (4,5%) membawa genetik Thalasemia. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang beresiko tinggi untuk penyakit Thalasemia. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menunjukkan prevalensi nasional Thalasemia di Indonesia adalah 0,1%. Di Sumatera Utara khususnya di Medan, prevalensi Thalasemia Alfa adalah 3.35% dan Thalasemia Beta adalah 4.07%.

Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan desain case series. Populasi penelitian adalah semua data penderita Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011-April 2014 sebanyak 113 kasus, dengan besar sampel sama dengan populasi yaitu 113 kasus.

Dari hasil penelitian, proporsi karakteristik penderita Thalasemia tertinggi adalah laki-laki kelompok umur ≤15 tahun (47,8%), suku Jawa (46%), agama Islam (88,5%), tidak sekolah/tidak tamat SD (63,7%), berasal dari luar kota Medan (74,3%), keluhan utama pucat (88,5%), jenis Thalasemia Beta (91,2%), komplikasi jantung dan liver disease (66,7%), lama menderita rata-rata 8 tahun, transfusi darah (74,3%), lama rawatan rata-rata 3 hari, pulang dengan berobat jalan (87,6%).

Diharapkan kepada masyarakat terutama yang mempunyai anak dengan keluhan pucat dan perut membesar serta mempunyai keluarga yang menderita Thalasemia hendaknya sedini mungkin memeriksakan diri ke rumah sakit. Diharapkan kepada penderita Thalasemia untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan melakukan konseling genetik sebelum menikah. Kepada pihak RSUP H. Adam Malik disarankan untuk lebih melengkapi pencatatan variabel penderita Thalasemia.

ii

there are 250 million (4,5%) people carry the genetics. Indonesia is one of countries which is in highly risk state of Thalassemia. Based on Riskesdas in 2007, the prevalence of Thalassemia in Indonesia was 0,1%. To be specific, in North Sumatera,

the prevalence of Thalassemia α was 3,35% and 4,07% for Thalassemia Beta.

The research is a descriptive by using case series design The population of this research were 113 cases of Thalasemia data which registered in RSUP H. Adam Malik Medan since 2011 until April 2014.

This research showed that highest proportion of Thalasemia’s patient characteristics are male by group age≤15 years old (47,8%), Javanese (46%), Islam (88,5%), elementary school undergraduated (63,7%), come from outside of Medan (74,3%), pale as a major symptomp (88,5%), Thalasemia Beta (91,2%), heart and liver complication (66,7%), average of long suffering 8 years, had blood transfusion (74,3%), average of medication 3 days and medication without hospitalized (87,6%).

Appealed to the community who find these kind of symptom such as pale face, bigger abdoment and genetically patented by Thalasemia, please meet your kids to the doctor at nearby hospital as soon as possible. Routine check up and having a general genetic premaried counseling are suggested to ones who suffered Thalasemia.

iii

Nama : Tisha Lazuana

Tempat/ Tanggal Lahir : Lhokseumawe/9 Januari 1993

JenisKelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Anak ke : 1 (Satu)

Alamat Rumah : Jl. Kasuari, Komplek Kasuari Residence no. 3, Medan sunggal, Medan

Riwayat Pendidikan

iv

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Karakteristik Penderita Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Surya Utama, M.S. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu drh. Rasmaliah, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Departemen Epidemiologi FKM USU atas bimbingan, saran, dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Drs. Jemadi, M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang juga atas bimbingan, saran, dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

v

6. Seluruh dosen FKM USU yang telah banyak member ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh pegawai FKM USU yang telah banyak membantu terutama ibu Ratna selaku pegawai Departemen Epidemiologi.

7. Kepala Direktur RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memberikan izin kepada penulis beserta staf Litbang dan Diklit yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

8. Orangtua tercinta ayahanda Lazuardi Yusuf dan ibunda Nurhayati Aziz atas doa yang selalu mengalir, nasihat yang terselip semangat serta kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

9. Adik-adik tersayang Dea Virtha Lazuana, Detasha Lazuana, Alif Lazuanda, mami Azizah serta tak lupa kepada keluarga besar atas doa, perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman peminatan Epidemiologi 2010 Epiderwomen yang telah banyak memberikan motivasi dan berbagi ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

vi Lapangan di Salapian.

13. Abang-abang senior FKM USU Fauzi Ariyansyah SKM, Dipo Satriyo SKM, Dikri Abdilanov, SKM, Iqbal Octari Purba, SKM M.Kes, Budi Santoso Sitepu SKM, M.Kes, Yusdarli Hasibuan, SKM, Ikhsan Ibrahim, SKM, Sasmar Aurivan Harya, SKM, Putra Apriadi Siregar, SKM, Pendi Nasution, SKM dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih banyak untuk semua motivasi dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Penulis menerima kritik dan saran dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Medan, Oktober 2014 Penulis

vii

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR... xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.3.1. Tujuan Umum ... 4

1.3.2. Tujuan Khusus ... 4

1.4. Manfaat Penelitian ... 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Defenisi Thalasemia... 6

2.2. Klasifikasi Thalasemia... 7

2.2.1. Thalasemia Alfa ... 7

2.2.2. Thalasemia Beta... 7

2.3. Patogenesis Thalasemia ... 9

2.3.1. Thalasemia Alfa ... 9

2.3.2. Thalasemia Beta... 10

2.4. Gambaran Klinis Thalasemia... 11

2.5. Komplikasi Thalasemia ... 12

2.6. Epidemiologi Thalasemia ... 13

2.6.1. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia BerdasarkanOrang.... 13

2.6.2. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia Berdasarkan Tempat 14 2.6.3. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia Berdasarkan Waktu .. 14

2.6.4. Determinan Thalasemia ... 15

2.7. Pencegahan Thalasemia ... 17

2.7.1. Pencegahan Primer ... 17

2.7.2. Pencegahan Sekunder ... 17

2.7.3. Pencegahan Tersier ... 21

2.8. Kerangka Konsep... 22

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sifat Penelitian ... 23

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 23

viii

3.3.2. Sampel ... 23

3.4. Metode Pengumpulan Data... 24

3.5. Teknik Analisis Data... 24

3.6. Defenisi Operasional... 24

BAB 4 HASIL PENELITIAN 4.1. Lokasi Penelitian... 28

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... 28

4.1.2. Visi dan Misi RSUP H. Adam Malik Medan ... 28

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi RSUP H. Adam Malik Medan ... 29

4.1.4. Pelayanan Medis... 30

4.1.5. Pelayanan Penunjang Medis... 31

4.1.6. Penunjang Umum ... 31

4.1.7. Tenaga Kerja RSUP H. Adam Malik Medan ... 32

4.2. Deskriptif ... 32

4.2.1. Sosiodemografi... 32

4.2.2. Keadaan Medis Penderita ... 35

4.2.3. Status Rawatan Penderita ... 37

4.3. Analisis Statistik ... 40

4.3.1. Umur Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 40

4.3.2. Jenis Kelamin Berdasarkan Jenis Thalasemia... 40

4.3.3. Keluhan Utama Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 41

4.3.4. Jenis Komplikasi Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 42

4.3.5. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 43

4.3.6. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Jenis Thalasemia... 44

4.3.7. Keadaan Sewaktu Pulang Berdasarkan Jenis Thalasemia.... 44

BAB 5 PEMBAHASAN 5.1.Deskriptif ... 46

5.1.1. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sosiodemografi ... 46

5.1.2. Keadaan Medis Penderita ... 52

5.1.3. Status Rawatan Penderita... 56

5.2. Analisa Statistik ... 61

5.2.1. Umur Berdasarkan Jenis Thalasemia... 61

5.2.2. Jenis Kelamin Berdasarkan Jenis Thalasemia... 62

5.2.3. Keluhan Utama Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 63

5.2.4. Komplikasi Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 64

5.2.5. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Jenis Thalasemia ... 65

5.2.6. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Jenis Thalasemia... 66

ix DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Master Data

Lampiran 2 Hasil Analisis Data

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKM USU

x

Medan...32 Tabel 4.2 Distribusi Proporsi Umur dan Jenis Kelamin Penderita

Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011 - April 2014...33 Tabel 4.3 Distribusi Proporsi Sosiodemografi Penderita Thalasemia

yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011-April 2014 ...34 Tabel 4.4 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Keluhan Utama yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011 - April 2014...35 Tabel 4.5 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis

Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011 - April 2014...36 Tabel 4.6 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis

Komplikasi yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011 - April 2014...36 Tabel 4.7 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Penatalaksanaan Medis yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam

Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...37 Tabel 4.8 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Lama

Rawatan Rata-rata yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam

Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...38 Tabel 4.9 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Sumber Biaya yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011 - April 2014...38 Tabel 4.10 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Keadaan Sewaktu Pulang yang Dirawat Inap di RSUP H.

Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...39 Tabel 4.11 Distribusi Proporsi Umur Penderita Thalasemia Berdasarkan

Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam

xi

Tabel 4.13 Distribusi Proporsi Keluhan Utama Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H.

Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...41 Tabel 4.14 Distribusi Proporsi Jenis Komplikasi Penderita Thalasemia

Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H.

Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...42 Tabel 4.15 Distribusi Proporsi Penatalaksanaan Medis Penderita

Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap

di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...43 Tabel 4.16 Distribusi Proporsi Lama Rawatan Rata-rata Penderita

Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap

di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 ...44 Tabel 4.17 Distribusi Proporsi Keadaan Sewaktu Pulang Penderita

Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap

xii

Umur dan Jenis Kelamin di RSUP H. Adam Malik Medan

Tahun 2011–April 2014 ...46 Gambar 5.2 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Suku di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011–April

2014 ...48 Gambar 5.3 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Agama di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –

April 2014...49 Gambar 5.4 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Pendidikan di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011

–April 2014...50 Gambar 5.5 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Daerah Asal di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011

–April 2014...51 Gambar 5.6 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Keluhan Utama di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011–April 2014...52 Gambar 5.7 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Jenis Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011–April 2014...54 Gambar 5.8 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Jenis Komplikasi di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011–April 2014...55 Gambar 5.9 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Penatalaksanaan Medis di RSUP H. Adam Malik Medan

Tahun 2011–April 2014 ...56 Gambar 5.10 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Sumber Biaya di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011–April 2014...58 Gambar 5.11 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan

Keadaan Sewaktu Pulang di RSUP H. Adam Malik Medan

xiii

Gambar 5.13 Diagram Bar Proporsi Jenis Kelamin Berdasarkan Jenis Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011

–April 2014...62 Gambar 5.14 Diagram Bar Proporsi Keluhan Utama Berdasarkan Jenis

Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011

–April 2014...63 Gambar 5.15 Diagram Bar Proporsi Jenis Komplikasi Berdasarkan

Jenis Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun

2011–April 2014...64 Gambar 5.17 Diagram Bar Proporsi Penatalaksanaan Medis

Berdasarkan Jenis Thalasemia di RSUP H. Adam Malik

Medan Tahun 2011–April 2014 ...65 Gambar 5.18 Diagram Bar Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Jenis

Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011

–April 2014...66 Gambar 5.19 Diagram Bar Proporsi Jenis Thalasemia Berdasarkan

Keadaan Sewaktu Pulang di RSUP H. Adam Malik Medan

1 1.1. Latar Belakang

Thalasemia pertama kali ditemukan di sekitar Laut Tengah oleh seorang dokter di Detroit USA yang bernama Thomas B. Cooley pada tahun 1925. Ia menjumpai anak-anak yang menderita anemia dengan pembesaran limpa setelah berusia 1 tahun. Selanjutnya, anemia ini dinamakan anemia splenic atau eritroblastosis atau anemia mediteranean atau anemia Cooley sesuai dengan nama penemunya.

Thalasemia adalah penyakit keturunan terbanyak di dunia. Data WHO menyebutkan 250 juta penduduk dunia (4,5%) membawa genetik Thalasemia. Presentasi klinis Thalasemia di seluruh dunia mencapai 15 juta orang. Fakta ini mendukung Thalasemia sebagai salah satu penyakit turunan yang terbanyak.1

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2006 sekitar 7% penduduk dunia diduga carrier Thalasemia, dan sekitar 300.000-500.000 bayi lahir dengan kelainan ini setiap tahunnya. Thalasemia tidak hanya ditemukan di sekitar Laut Tengah, tetapi juga di Asia Tenggara yang sering disebut sabuk Thalasemia (WHO, 2006).2

Arabia yaitu antara 1-15%. Sedangkan prevalensi carrier Thalasemia β di Asia berkisar antara 1-15% dengan perincian di Singapura 4%, Hong Kong 2,8%, Sri Lanka 2,2%, dan India 3-17%.4

Penelitian di Thailand pada tahun 2007 menyatakan bahwa Thalasemia mempunyai prevalensi yang tinggi di Asia sehingga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan sosioekonomi. Di Indonesia prevalensi sebagai pembawa Thalasemia α sebanyak 6-16% dan Thalasemia β sebanyak 3-10%.5

Thalasemia International Federation (TIF) juga memperkirakan 1.5% populasi global, yaitu sekitar 80-90 juta orang, membawa Thalasemia β dengan insidens 60.000 kelahiran setiap tahun, terutama di negara-negara berkembang. Laporan TIF juga menunjukkan bahwa hanya 200.000 pasien penderita Thalasemia mayor yang masih bertahan hidup.6

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang beresiko tinggi untuk penyakit Thalasemia. Yayasan Thalasemia Indonesia menyebutkan bahwa setidaknya 100.000 anak lahir di dunia dengan Thalasemia α. Di Indonesia sendiri, tidak kurang dari 1.000 anak kecil menderita penyakit ini. Penderita Thalasemia β jumlahnya mencapai sekitar 200.000 orang. Angka kejadian carrier Thalasemia β di Indonesia sekitar 3-5%, bahkan di beberapa daerah mencapai 10%. 2.500 bayi baru lahir diperkirakan akan mengidap Thalasemia setiap tahunnya.7

Indonesia adalah 0,1%.8 Terdapat 6 provinsi yang menunjukkan prevalensi Thalasemia lebih tinggi daripada prevalensi nasional. Beberapa dari 6 provinsi itu antara lain adalah Aceh dengan prevalensi 13,4%, Jakarta dengan prevalensi 12,3%, Sumatera Selatan dengan prevalensi 5,4%, Sumatera Utara dengan prevalensi 3,71%, Gorontalo dengan prevalensi 3,1%, dan Kepulauan Riau dengan prevalensi 3%.9

Menurut penelitian Ganie (2005), Sumatera Utara khususnya di Medan, prevalensi Thalasemia α adalah 3.35% sedangkan bagi Thalasemia β adalah 4.07%. Skrining donor darah yang dilakukan di Medan juga menunjukkan prevalensi Thalasemia lebih dari 5%.1

Data yang diperoleh dari rekam medik di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2004-2005 ditemukan penderita Thalasemia rawat inap sebanyak 35 orang, pada tahun 2006-2008 sebanyak 120 orang, pada tahun 2009-2010 sebanyak 160 orang.10

Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan diketahui bahwa jumlah penderita Thalasemia pada tahun 2011 - April 2014 berjumlah 113 orang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik penderita Thalasemia yang dirawat inap di RSUP. H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014.

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui karakteristik penderita Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan sosiodemografi (umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, dan daerah asal)

b. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan keluhan utama.

c. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia.

d. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis komplikasi.

e. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan riwayat keluarga.

f. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan penatalaksanaan medis.

g. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan lama rawatan rata-rata.

i. Mengetahui distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

j. Mengetahui distribusi proporsi umur berdasarkan jenis Thalasemia.

k. Mengetahui distribusi proporsi jenis kelamin berdasarkan jenis Thalasemia. l. Mengetahui distribusi proporsi keluhan utama berdasarkan jenis Thalasemia. m. Mengetahui distribusi proporsi jenis komplikasi berdasarkan jenis

Thalasemia.

n. Mengetahui distribusi proporsi penatalaksanaan medis berdasarkan jenis Thalasemia.

o. Mengetahui distribusi proporsi lama rawatan rata-rata berdasarkan jenis Thalasemia.

p. Mengetahui distribusi proporsi jenis Thalasemia dengan keadaan sewaktu pulang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai Thalasemia. b. Sebagai bahan informasi bagi populasi yang beresiko ataupun carrier

Thalasemia agar dapat melakukan pencegahan.

c. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan Thalasemia di RSUP H. Adam Malik.

6 2.1. Defenisi Thalasemia

Thalasemia adalah suatu penyakit keturunan yang diakibatkan oleh kegagalan pembentukan salah satu dari empat rantai asam amino yang membentuk hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merah mudah rusak atau berumur pendek kurang dari 120 hari dan terjadilah anemia.7

Hemoglobin adalah suatu zat di dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut zat asam dari paru-paru ke seluruh tubuh, juga memberi warna merah pada eritrosit. Hemoglobin manusia terdiri dari persenyawaan hem dan globin. Hem terdiri dari zat besi (Fe) dan globin adalah suatu protein yang terdiri dari rantai polipeptida. Hemoglobin pada manusia normal terdiri dari 2 rantai alfa (α) dan 2 rantai beta (β).6 Penderita Thalasemia tidak mampu memproduksi salah satu dari protein tersebut dalam jumlah yang cukup, sehingga sel darah merahnya tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya hemoglobin tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, penderita Thalasemia mengalami anemia sepanjang hidupnya.9

mengalami anemia dikarenakan penghancuran hemoglobin dan membuat penderita harus menjalani transfusi darah seumur hidup setiap bulan sekali.1

Thalasemia diwariskan oleh orang tua yang carrierkepada anaknya. Apabila salah satu dari orang tua memiliki gen pembawa sifat Thalasemia maka kemungkinan anaknya 50% sehat dan 50% carrier Thalasemia. Apabila kedua orang tua memiliki gen pembawa sifat Thalasemia maka kemungkinan anaknya 25% sehat, 25% menderita Thalasemia mayor dan 50%carrierThalasemia.9

2.2. Klasifikasi Thalasemia

Secara molekuler, Thalasemia dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Thalasemia alfa dan Thalasemia beta sesuai dengan kelainan berkurangnya produksi rantai-polipeptida.11

2.2.1. Thalasemia Alfa12

Thalasemia ini disebabkan oleh mutasi salah satu atau seluruh globin rantai alfa yang ada. Thalasemia alfa terdiri dari:

a.Silent Carrier State

Gangguan pada 1 rantai globin alfa. Keadaan ini tidak timbul gejala sama sekali atau sedikit kelainan berupa sel darah merah yang tampak lebih pucat.

b. Thalasemia Alfa Trait

c. Hemoglobin HDisease

Gangguan pada 3 rantai globin alfa. Penderita dapat bervariasi mulai tidak ada gejala sama sekali, hingga anemia yang berat yang disertai dengan perbesaran limpa (splinomegali).

d. Thalasemia Alfa Mayor

Gangguan pada 4 rantai globin alfa. Thalasemia tipe ini merupakan kondisi yang paling berbahaya pada Thalasemia tipe alfa. Kondisi ini tidak terdapat rantai globin yang dibentuk sehingga tidak ada HbA atau HbF yang diproduksi. Janin yang menderita alfa Thalasemia mayor pada awal kehamilan akan mengalami anemia, membengkak karena kelebihan cairan, perbesaran hati dan limpa. Janin ini biasanya mengalami keguguran atau meninggal tidak lama setelah dilahirkan.

2.2.2. Thalasemia Beta

Thalasemia beta terjadi jika terdapat mutasi pada satu atau dua rantai globin beta yang ada. Thalasemia beta terdiri dari:

a. Thalasemia Beta Trait (Minor)

Thalasemia jenis ini memiliki satu gen normal dan satu gen yang bermutasi. Penderita mengalami anemia ringan yang ditandai dengan sel darah merah yang mengecil (mikrositer).

b. Thalasemia Intermedia

c. Thalasemia Mayor (Cooley’s Anemia)

Kondisi ini kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak dapat memproduksi rantai beta globin. Gejala muncul pada bayi ketika berumur 3 bulan berupa anemia yang berat. Penderita Thalasemia mayor tidak dapat membentuk hemoglobin yang cukup sehingga hampir tidak ada oksigen yang dapat disalurkan ke seluruh tubuh, yang lama kelamaan akan menyebabkan kekurangan O2, gagal jantung kongestif, maupun kematian. Penderita Thalasemia mayor memerlukan transfusi darah yang rutin dan perawatan medis demi kelangsungan hidupnya.13

2.3. Patogenesis Thalasemia 2.3.1. Thalasemia Alfa

Alfa globin adalah sebuah komponen dari protein yang lebih besar yang disebut hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke sel dan jaringan di seluruh tubuh. Hemoglobin terdiri dari 4 komponen alfa globin dan 2 komponen beta globin.

HBA1 (Hemoglobin, α-1) adalah gen yang memberikan instruksi untuk membuat protein yang disebut alfa globin. Protein ini juga diproduksi dari gen yang hampir identik yang disebut HBA2 (Hemoglobin, α-2). Kedua gen alfa globin terletak dalam sebuah kromosom 16 yang dikenal sebagai lokus alfa globin.

Sedangkan mutasi yang terjadi pada 3 gen α akan menyebabkan penderita mengalami anemia berat, yang disebut juga Hemoglobin H Disease. Mutasi yang terjadi pada 4 gen α akan berakibat fatal pada bayi karena alfa globin tidak dihasilkan sama sekali.14 2.3.2. Thalasemia Beta

Beta Globin adalah sebuah komponen dari protein yang lebih besar yang disebut hemoglobin, yang terletak di dalam sel darah merah. Gen HBB (Hemoglobin Beta) yang memberikan instruksi untuk membuat protein yang disebut beta globin. Lebih dari 250 mutasi pada gen HBB telah ditemukan menyebabkan Thalasemia beta. Tanpa beta globin, hemoglobin tidak dapat terbentuk dan akan mengganggu perkembangan sel-sel darah merah. Kekurangan sel darah merah akan menghambat oksigen yang akan dibawa dan membuat tubuh kekurangan oksigen.

Pada manusia normal terdapat 2 copy gen beta globin yang terdapat pada kromosom 11. Dan mutasi yang terjadi pada gen beta globin akan menyebabkan Thalasemia. Jika seseorang hanya memiliki 1 gen beta globin yang normal dan 1 gen beta globin sudah termutasi, maka orang tersebutcarrierThalasemia (trait).15

2.4. Gambaran Klinis Thalasemia16

Tanda dan gejala dari penyakit Thalasemia disebabkan oleh kekurangan oksigen di dalam aliran darah. Hal ini terjadi karena tubuh tidak cukup membuat sel-sel darah merah dan hemoglobin.

membuat penderita merasa lelah dan hal ini sering disalahartikan menjadi anemia kekurangan zat besi.

Penderita beta Thalasemia intermedia dapat mengalami anemia ringan sampai dengan sedang. Selain itu juga dapat diikuti dengan masalah kesehatan lainnya, seperti:

a. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak

b. Masalah tulang, Thalasemia dapat menyebabkan sumsum tulang tidak berkembang. Hal ini menyebabkan luas tulang melebihi normal dan tulang menjadi rapuh.

c. Pembesaran limpa.

Penderita hemoglobin H disease dapat mengalami anemia dengan tingkat yang berat. Tanda dan gejala akan muncul dalam 2 tahun pertama kehidupannya. Penderita akan mengalami anemia berat dan masalah kesehatan serius lainnya, seperti:

a. Pucat dan lesu

b. Nafsu makan menurun c. Urin lebih pekat

d. Pertumbuhan dan perkembangan terhambat e. Kulit berwarna kekuningan

f. Pembesaran hati dan limpa

Gambar 2.1 Bentuk wajah penderita Thalasemia (www.thalasemia.net) 2.5. Komplikasi Thalasemia4

a. Jantung dan Liver Disease

Transfusi darah adalah perawatan standar untuk penderita Thalasemia. Transfusi darah meningkatkan kandungan zat besi dalam darah sehingga dapat merusak organ dan jaringan, terutama jantung dan hati. Penyakit jantung yang disebabkan oleh kelebihan zat besi akan menyebabkan kematian pada penderita Thalasemia. Penyakit jantung komplikasi ini termasuk gagal jantung, aritmis denyut jantung, dan juga serangan jantung.

b. Infeksi

c. Osteoporosis

Banyak penderita Thalasemia yang memiliki masalah tulang, salah satunya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu kondisi dimana tulang menjadi sangat rapuh dan mudah patah.

2.6. Epidemiologi Thalasemia

2.6.1. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia Berdasarkan Orang

Dalam penelitiannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Humris-Pleyte menemukan bahwa dari 192 kasus Thalasemia sebanyak 59,4% kasus sudah dapat ditegakkan diagnosanya sebelum anak berusia 1 tahun, 33,3% kasus ditegakkan diagnosanya saat anak berusia 1-2 tahun dan 7,3% kasus ditegakkan diagnosanya pada saat anak berusia 2-4 tahun.17

Berdasarkan data penderita Thalasemia yang berobat di Pusat Thalasemia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dari tahun 1993 sampai dengan 2007 terdapat 1.267 kasus, yaitu 499 kasus (39,38%) berusia 0-5 tahun, 394 kasus (31,1%) berusia 6-10 tahun, 224 kasus (17,68%) berusia 11-15 tahun, 104 kasus (8,04%) berusia 16-20 tahun, dan 46 kasus (3,63%) berusia > 20 tahun.18

2.6.2. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia Berdasarkan Tempat

Thalasemia ditemukan pertama kali di Mediterania, tetapi saat ini Thalasemia ditemukan hampir di seluruh dunia. Thalasemia diidentifikasi di Eropa Selatan, dari Portugal ke Spanyol, Italia dan Yunani, serta beberapa kasus di Eropa tengah dan Uni Soviet. Thalasemia juga ditemukan di beberapa negara bagian Asia, seperti Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Cina Selatan.

Perpindahan penduduk dan pernikahan antar suku bangsa menjadikan Thalasemia menyebar luas di seluruh belahan dunia, termasuk di Eropa Utara, dimana Thalasemia yang sebelumnya tidak ditemukan hingga menjadi masalah kesehatan serius bagi penduduknya.5

Carrier Thalasemia juga ditemukan di seluruh dunia. Thalasemia alfa ditemukan dalam jumlah besar di Asia tenggara, seperti Thailand, Indonesia, Laos, Vietnam, Singapura, Filiphina, Kamboja, dan Malaysia. Carrier Thalasemia juga banyak ditemukan di China, India, Afrika, Mediterania, Yunani, dan Italia.20

Thalasemia beta merupakan jenis Thalasemia yang paling banyak ditemukan di dunia. Thalasemia beta sangat sering terjadi di Mediterania dan beberapa bagian di Timur Tengah, India, Pakistan, dan Asia Tenggara, dengan frekuensi antara 2-30%.11 2.6.3. Distribusi dan Frekuensi Thalasemia Berdasarkan Waktu

Menurut penelitian Weatherall tahun 2001, prevalensi carrier Thalasemia α adalah 10-20% di Afrika, 40% di Timur Tengah dan India, dan mencapai 80% di Papua Nugini Utara dan beberapa populasi di timur laut India.3 Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2006 sekitar 7% penduduk dunia diduga carrierThalasemia, dan sekitar 300.000-500.000 bayi lahir dengan kelainan ini setiap tahunnya.2

Kasus-kasus serupa juga banyak dilaporkan dari berbagai rumah sakit di Indonesia, diantaranya Manurung pada tahun 1978 dari bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan telah melaporkan 13 kasus. Selain itu, Sumantri, Untario, dan Sunarto pada tahun yang sama dari bagian Ilmu Kesehatan Anak Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Airlangga, dan Universitas Gajah Mada juga melaporkan adanya kasus Thalasemia. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menunjukkan prevalensi nasional Thalasemia di Indonesia adalah 0,1%.1

2.6.4. Determinan Thalasemia a. Genetik

mengalami kelainan berasal dari kedua orang tua yang masing-masing carrier Thalasemia.

Pada proses pembuahan, anak hanya mendapat sebelah gen globin dari ibunya dan sebelah lagi dari ayahnya. Bila kedua orang tuanya masing-masing carrier Thalasemia, maka pada setiap pembuahan akan terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, anak mendapatkan gen globin yang berubah (gen Thalasemia) dari ayah dan ibunya, sehingga anak akan menderita Thalasemia. Sedangkan bila anak hanya mendapat sebelah gen Thalasemia dari ibu atau ayahnya, maka anak akan menjadi carrier Thalasemia. Kemungkinan lainnya adalah anak mendapatkan gen globin normal dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak menderita Thalasemia ataupun membawa sifat Thalasemia.21

b. Umur

Thalasemia mayor terjadi bila kedua orang tua carrierThalasemia. Anak-anak dengan Thalasemia mayor tampak normal saat lahir, tetapi akan mengalami anemia pada usia 3 –18 bulan. Penderita memerlukan transfusi darah secara berkala seumur hidupnya. Apabila penderita Thalasemia mayor tidak dirawat, maka hidup mereka biasanya hanya bertahan antara 1–8 tahun.

2.7. Pencegahan Thalasemia 2.7.1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah mencegah seseorang agar tidak menderita Thalasemia ataupun menjadi carrier Thalasemia. Pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah konseling genetik pranikah. Konseling ini ditujukan kepada pasangan pranikah terutama pada populasi yang beresiko tinggi agar mereka memeriksakan diri apakah mereka carrier Thalasemia atau tidak. Konseling ini juga ditujukan kepada mereka yang memiliki kerabat penderita Thalasemia.

Tujuan utama konseling pranikah ini adalah mencegah terjadinya pernikahan antar carrier Thalasemia karena berpeluang 50% untuk mendapat keturunan carrier Thalasemia, 25% Thalasemia mayor, dan 25% bebas Thalasemia.23

2.7.2. Pencegahan Sekunder a. Diagnosis

a.1. Anamnesis14

Penderita pertama datang dengan keluhan anemia/pucat, tidak nafsu makan, gangguan tumbuh kembang dan perut membesar karena pembesaran hati dan limpa. Umumnya, keluhan ini muncul pada usia 6 bulan.

a.2. Pemeriksaan fisik14

a.3. Pemeriksaan Laboratorium24 a.3.1. Thalasemia Alfa Trait

Pasien dengan 2 gen globin alfa akan mengalami anemia ringan, dengan nilai hematokrit antara 28% sampai dengan 40%. Kadar volume eritrosit rata-rata (MCV) rendah, yaitu antara 60-75 fL. Apusan darah tepi menunjukkan abnormalitas ringan, meliputi mikrosit, hipokromi, kadang terdapat sel target, dan akantosit (sel dengan tonjolan membulat yang berjarak tidak teratur).

Angka retikulosit dan parameter besi dalam batas normal. Elektroforesis hemoglobin menunjukkan tidak adanya peningkatan pada hemoglobin A2 atau

hemoglobin F dan tidak didapatkan hemoglobin H disease. Alfa Thalasemia trait seringkali didiagnosis pada pasien dengan anemia ringan, mikrositosis nyata, dan tidak terdapat peningkatan hemoglobin A2atau hemoglobin F.

a.3.2. Hemoglobin HDisease

Pada pasien ini terdapat anemia hemolitik dengan derajat bervariasi, dengan kadar hematokrit 28% sampai 32%. Kadar MCV rendah, yaitu 60-70 fL. Apusan darah tepi menunjukkan abnormalitas dengan hipokromi, mikrositosis, sel target dan poikilositosis. Angka retikulosit meningkat. Elektroforesis hemoglobin menunjukkan adanya hemoglobin yang bermigrasi cepat (hemoglobin H) dalam jumlah 10-40% dari hemoglobin. Apusan darah tepi dapat diperjelas dengan cat khusus untuk menunjukkan adanya hemoglobin H.

a.3.3. Thalasemia Beta Minor

55-75 fL, dan angka eritrosit bisa normal atau meningkat. Apusan darah tepi menunjukkan abnormalitas ringan dengan hipokromi, mikrositosis, dan sel target. Berbeda dengan Thalasemia alfa, pada Thalasemia beta minor bisa terdapat basofil stippling. Angka retikulosit bisa normal atau sedikit meningkat. Elektroforesis hemoglobin menunjukkan peningkatan hemoglobin A2 berkisar antara 4-8% dan

terkadang terjadi peningkatan hemoglobin F antara 1-5%. a.3.4. Thalasemia Beta Mayor

Thalasemia beta mayor menyebabkan anemia berat dan tanpa transfusi, hematokrit dapat turun sampai dibawah 10%. Apusan darah tepi menunjukkan abnormalitas, poikilositosis berat, hipokromi, mikositosis, sel target, basofil stippling dan eritrosit berinti. Hemoglobin A sangat sedikit bahkan tidak ditemukan. Hemoglobin A2 ditemukan dalam jumlah yang sangat bervariasi, dan hemoglobin

utama yang dapat ditemukan adalah hemoglobin F. b. Skrining

c. Medikamentosa14

Pemberian iron chelating agent (desferoxamine) diberikan setelah kadar feritin serum sudah mencapai 1000mg/l atau saturasi transferin lebih dari 50%, atau sekitar 10 – 20 kali transfusi darah. Desferoxamine, dosis 25 – 50 mg/kg berat badan/hari subkutan melalui pompa infus dalam waktu 8 – 12 jam dengan minimal selama 5 hari berturut-turut setiap selesai transfusi darah.

c.1. Vitamin C 100 - 250 mg/hari selama pemberian khelasi besi, untuk meningkatkan efek khelasi besi.

c.2. Asam folat 2–5 mg/hari untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. c.3. Vitamin E 200 – 400 IU setiap hari sebagai antioksidan dapat

memperpanjang umur sel darah merah.14 d. Splenektomi

Splenektomi perlu dilakukan untuk mengurangi kebutuhan darah. Splenektomi harus ditunda sampai pasien berusia > 6 tahun karena tingginya resiko infeksi yang berbahaya pasca splenektomi. Splenektomi dilakukan dengan indikasi:

d.1. Limpa yang terlalu besar, sehingga membatasi gerak penderita akan menimbulkan peningkatan tekanan intra abdominal dan memungkinkan terjadinya ruptur.

e. Transfusi Darah

Pengobatan paling umum pada penderita Thalasemia adalah transfusi komponen sel darah merah. Transfusi bertujuan untuk menyuplai sel darah merah sehat bagi penderita. Transfusi darah yang teratur perlu dilakukan untuk mempertahankan hemoglobin penderita diatas 10 g/dL setiap saat. Hal ini biasanya membutuhkan 2– 3 unit tiap 4–6 minggu.21Keadaan ini akan mengurangi kegiatan hemopoesis yang berlebihan di dalam sum-sum tulang dan juga mengurangi absorbsi Fe di traktus digestivus, serta dapat mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan penderita.14

2.7.3. Pencegahan Tersier

2.8. Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka kerangka konsep dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

KARAKTERISTIK PENDERITA THALASEMIA

1. Sosiodemografi Umur

Jenis Kelamin Suku

Agama Pendidikan Daerah Asal

2. Riwayat Penyakit Keluarga 3. Keluhan Utama

23 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain case series.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan dengan alasan ketersediaan data serta kesediaan pihak RSUP H. Adam Malik Medan untuk memberikan izin penelitian mengenai karakteristik penderita Thalasemia tahun 2011 -April 2014.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan Januari - Oktober 2014. 3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua data penderita Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 yang berjumlah 113 orang. 3.3.2. Sampel

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kartu status penderita Thalasemia yang bersumber dari bagian rekam medis RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014 kemudian dilakukan pencatatan sesuai variabel yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Data univariat dianalisis secara deskriptif dan data bivariat dianalisis dengan Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel distribusi frekuensi, diagram bar, dan diagram pie.

3.6. Defenisi Operasional

3.6.1. Penderita Thalasemia adalah seseorang yang dinyatakan sakit/menderita Thalasemia berdasarkan diagnosa dokter sesuai yang tercatat di kartu status. 3.6.2. Umur adalah usia penderita sesuai yang tercatat di kartu status dan

dikategorikan menjadi: 1. < 15 tahun 2. > 15 tahun

3.6.3. Jenis kelamin adalah ciri khas (organ reproduksi) yang dimiliki oleh setiap individu penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

3.6.4. Suku/etnik adalah ras yang melekat pada diri penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Batak

3.6.5. Agama adalah kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi: 1. Islam

2. Kristen Protestan 3. Katolik

4. Hindu

5. Budha

3.6.6. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi: 1. Tidak sekolah/tidak tamat SD

2. Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SMA/Sederajat 5. Tamat Akademi/PT

3.6.7. Daerah asal adalah tempat dimana penderita tinggal dan menetap sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Dalam Kota Medan 2. Luar Kota Medan

3.6.8. Riwayat penyakit keluarga adalah anggota keluarga yang menderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Ayah

2. Ibu

3.6.9. Keluhan utama adalah beberapa keluhan yang dialami penderita berdasarkan anamnesa dokter sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Pucat

2. Gangguan nafsu makan 3. Gangguan tumbuh kembang 4. Perut membesar

3.6.10. Jenis Thalasemia adalah jenis Thalasemia yang diderita oleh penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi: 1. Thalasemia alfa

2. Thalasemia beta

3. Thalasemia nonspesifik

3.6.11. Komplikasi adalah ada atau tidaknya komplikasi yang terjadi pada penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Ada

2. Tidak Ada

3.6.12. Jenis komplikasi adalah komplikasi yang terjadi pada penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

1. Jantung dan Liver disease 2. Infeksi

3. Osteoporosis

3.6.13. Penatalaksanaan medis adalah pengobatan yang diperoleh oleh penderita Thalasemia sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi: 1. Medikamentosa

2. Transfusi darah

3.6.14. Lama rawatan rata-rata adalah rata-rata lamanya penderita Thalasemia di rawat inap, dihitung dari tanggal mulai dirawat sampai dengan keluar sesuai yang tercatat di kartu status dan selanjutnya ditentukan lama rawatan rata-rata. 3.6.15. Sumber pembiayaan adalah sumber biaya yang dikeluarkan penderita sesuai

dengan yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi: 1. Biaya sendiri

2. Bukan biaya sendir (Askes, Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lain)

3.6.16. Keadaan sewaktu pulang adalah keadaan dan kondisi terakhir penderita sewaktu keluar dari rumah sakit sesuai yang tercatat di kartu status dan dikategorikan menjadi:

28 4.1. Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintahan Pusat yang secara teknis berada di bawah Direktoral Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI dan merupakan rumah sakit tipe A berdasarkan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VII/1990. Rumah sakit ini juga merupakan pusat rujukan kesehatan untuk wilayah pembangunan A yang meliputi provinsi Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Riau. Lokasinya terletak di Jalan Bunga Lau No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2. Visi dan Misi RSUP H. Adam Malik Medan

a. Visi

Visi RSUP H. Adam Malik Medan adalah “Menjadi Pusat Rujukan

Pelayanan Kesehatan Pendidikan dan Penelitian yang Mandiri dan Unggul di

Sumatera tahun 2015”

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut RSUP H. Adam Malik Medan memliki misi yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan yang paripurna, bermutu, dan terjangkau 2. Melaksankan pendidikan, pelatihan, serta penelitian kesehatan yang

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan mandiri

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi RSUP H. Adam Malik Medan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 244/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP H. Adam Malik Medan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas RSUP H. Adam Malik Medan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan medis

2. Pelayanan dan asuhan keperawatan 3. Penunjang medis dan non medis 4. Pengelolaan sumber daya manusia

5. Pendidikan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan

6. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya 7. Penelitian dan pengembangan

8. Pelayanan rujukan

4.1.4. Pelayanan Medis

Rumah sakit ini telah dilengkapi berbagai prasarana yang terdiri dari instalasi rawat jalan, rawat gawat darurat, rawat inap terpadu A/B, perawatan intensif, spesialis, dan penunjang pelayanan medis.

4.1.5. Pelayanan Penunjang Medis

Rumah sakit ini memiliki pelayanan penunjang medis seperti laboratorium klinik, laboratorium anatomi, laboratorium mikrobiologi, farmasi dan pusat radiologi. Pusat radiologi terdiri dari:

1. Radio diagnostik : Radiologi Konvensional, Radiologi Intervensional, USG (Ultra Sonografi) 3D/4D, CT-Scan Spiral, Mamografi, dan Panografi.

2. Radio Therapi : Brachyteraphy (Penyinaran Internal) dan Linac (Penyinaran Eksternal)

4.1.6. Penunjang Umum

4.1.7. Tenaga Kerja RSUP H. Adam Malik Medan

Jumlah tenaga kerja di RSUP H. Adam Malik Medan adalah sebanyak 1474 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Tenaga Kesehatan di RSUP H. Adam Malik Medan

Jenis Ketenagaan f %

Medis 203 13,78

Keperawatan 649 44,03

Non Keperawatan 340 23,06

Non Medis 282 19,13

Jumlah 1.474 100

4.2. Deskriptif

Analisa ini digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu karakteristik sosiodemografi (umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, daerah asal), riwayat penyakit keluarga, keluhan utama, jenis Thalasemia, jenis komplikasi, lama menderita, penatalaksanaan medis, lama rawatan rata-rata, sumber biaya, dan keadaan sewaktu pulang.

4.2.1. Sosiodemografi

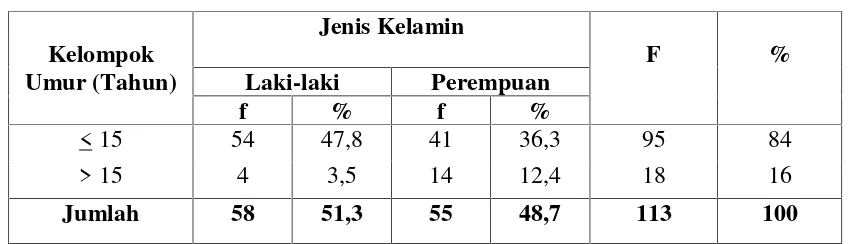

Tabel 4.2 Distribusi Proporsi Umur dan Jenis Kelamin Penderita Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 -April 2014

Kelompok Umur (Tahun)

Jenis Kelamin

F %

Laki-laki Perempuan

f % f %

< 15 54 47,8 41 36,3 95 84

> 15 4 3,5 14 12,4 18 16

Jumlah 58 51,3 55 48,7 113 100

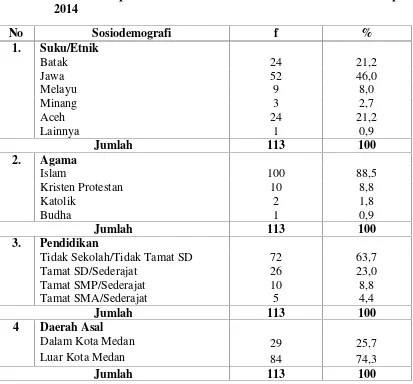

Tabel 4.3 Distribusi Proporsi Sosiodemografi Penderita Thalasemia yang

Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 72 63,7

Tamat SD/Sederajat 26 23,0

Tamat SMP/Sederajat 10 8,8

Tamat SMA/Sederajat 5 4,4

Jumlah 113 100

4 Daerah Asal

Dalam Kota Medan 29 25,7

Luar Kota Medan 84 74,3

Jumlah 113 100

4.2.2. Keadaan Medis Penderita

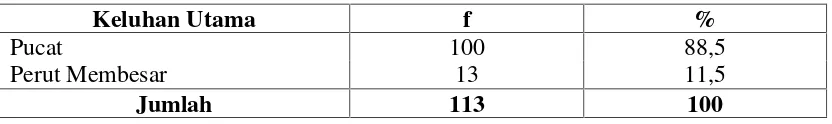

a. Distribusi Proporsi Berdasarkan Keluhan Utama

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan keluhan utama yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Keluhan Utama yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Keluhan Utama f %

Pucat 100 88,5

Perut Membesar 13 11,5

Jumlah 113 100

b. Distribusi Proporsi Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia f %

Thalasemia Beta 103 91,2

Thalasemia Nonspesifik 10 8,8

Jumlah 113 100

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia tertinggi adalah Thalasemia beta sebanyak 103 orang (91,2%).

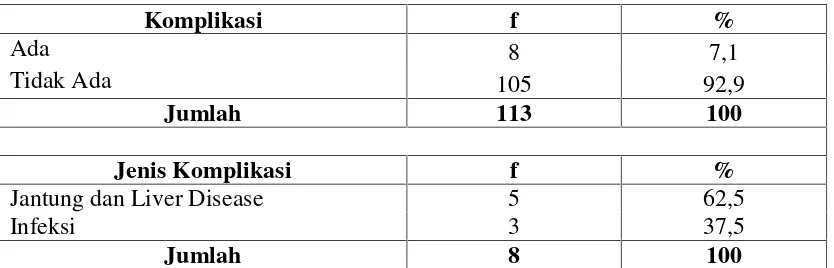

c. Distribusi Proporsi Berdasarkan Jenis Komplikasi

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis komplikasi yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Komplikasi yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Komplikasi f %

Ada 8 7,1

Tidak Ada 105 92,9

Jumlah 113 100

Jenis Komplikasi f %

Jantung dan Liver Disease 5 62,5

Infeksi 3 37,5

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita Thalasemia yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 105 orang (92,9%) dan yang mengalami komplikasi sebanyak 8 orang (7,1%) dengan jenis komplikasi jantung dan liver disease sebanyak 5 orang dan infeksi sebanyak 3 orang.

d. Distribusi Proporsi Berdasarkan Riwayat Keluarga

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan riwayat keluarga tidak dapat disajikan karena pencatatan tentang riwayat keluarga tidak lengkap.

4.2.3. Status Rawatan Penderita

a. Distribusi Proporsi Berdasarkan Penatalaksanaan Medis

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan penatalaksanaan medis yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Penatalaksanaan Medis yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Penatalaksanaan Medis f %

Medikamentosa 7 6,2

Transfusi Darah 84 74,3

Medikamentosa + Transfusi Darah 22 19,5

Jumlah 113 100

b. Distribusi Proporsi Berdasarkan Lama rawatan

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan lama rawatan rata-rata yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Lama Rawatan Rata-rata yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Lama Rawatan Rata-rata

Mean = 3,38

Standar Deviasi (SD) = 2,74

95% Confidence Interval = 3,07-3,69

Nilai Maksimum = 13

Nilai Minimum = 1

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa lama rawatan rata-rata adalah 3,38 hari (3 hari) dengan Standard Deviasi (SD) 2,74. Lama rawatan paling singkat adalah 1 hari dan paling lama adalah 13 hari. Dari Confidence Interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini lama rawatan rata-rata penderita Thalasemia adalah 3,07-3,69 hari.

c. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sumber Biaya

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan sumber biaya yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Sumber Biaya yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Sumber Biaya f %

Biaya Sendiri 6 5,3

Bukan Biaya Sendiri 107 94,7

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita Thalasemia berdasarkan sumber biaya tertinggi adalah bukan biaya sendiri sebanyak 107 orang (94,7%).

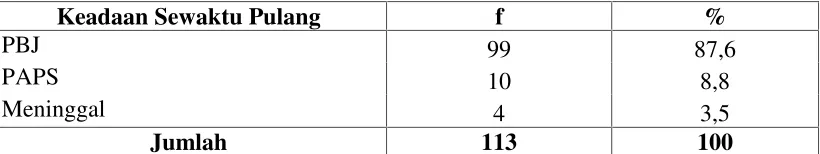

d. Distribusi Proporsi Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan keadaan sewaktu pulang yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10 Distribusi Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Keadaan Sewaktu Pulang f %

PBJ 99 87,6

PAPS 10 8,8

Meninggal 4 3,5

Jumlah 113 100

4.3. Analisa Statistik

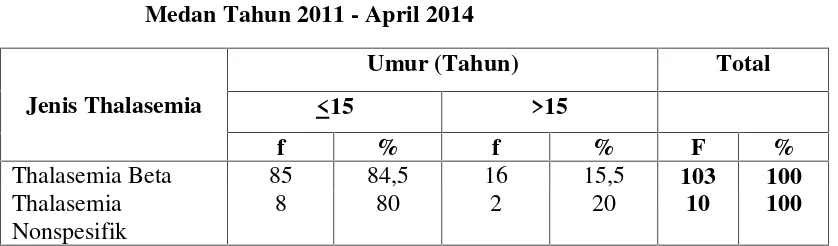

4.3.1. Umur Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi umur penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Distribusi Proporsi Umur Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia

Umur (Tahun) Total

<15 >15

f % f % F %

Thalasemia Beta 85 84,5 16 15,5 103 100

Thalasemia Nonspesifik

8 80 2 20 10 100

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa dari 103 orang penderita Thalasemia dengan jenis Thalasemia Beta terdapat 85 orang (84,5%) berumur < 15 tahun dan 16 orang (15,5%) berumur > 15 tahun. Dari 10 orang penderita Thalasemia dengan jenis Thalasemia Nonspesifik terdapat 8 orang (80%) berumur < 15 tahun dan 2 orang (20%) berumur > 15 tahun.

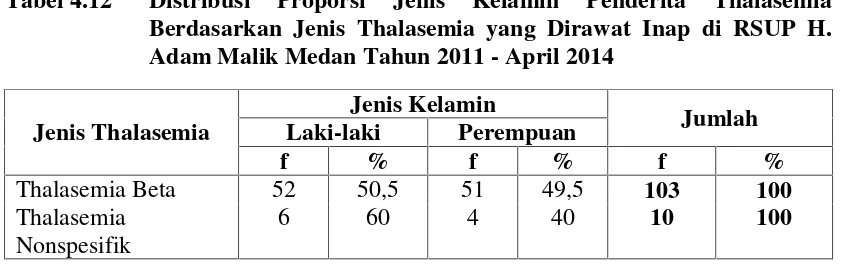

4.3.2. Jenis Kelamin Berdasarkan Jenis Thalasemia

Tabel 4.12 Distribusi Proporsi Jenis Kelamin Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia

Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

f % f % f %

Thalasemia Beta 52 50,5 51 49,5 103 100

Thalasemia Nonspesifik

6 60 4 40 10 100

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa dari 103 orang penderita Thalasemia dengan jenis Thalasemia Beta terdapat 52 orang (50,5%) laki-laki dan 51 orang (49,5%) perempuan, sedangkan dari 10 orang penderita Thalasemia Nonspesifik terdapat 6 orang (60%) laki-laki dan 4 orang (4%) perempuan.

4.3.3. Keluhan Utama Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi keluhan utama penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Distribusi Proporsi Keluhan Utama Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia

Keluhan Utama

Jumlah

Pucat Perut Membesar

f % f % F %

Thalasemia Beta 91 88,3 12 11,7 103 100

Thalasemia

Nonspesifik 9 90 1 10 10 100

utama berupa perut membesar, sedangkan dari 10 orang penderita Thalasemia Nonspesifik terdapat 9 orang (90%) mengalami keluhan utama berupa pucat dan 1 orang (10%) mengalami keluhan utama berupa perut membesar.

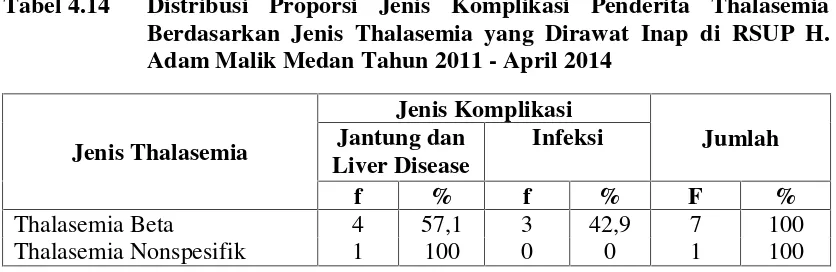

4.3.4. Jenis Komplikasi Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi jenis komplikasi penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14 Distribusi Proporsi Jenis Komplikasi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia

Jenis Komplikasi

Jumlah Jantung dan

Liver Disease

Infeksi

f % f % F %

Thalasemia Beta 4 57,1 3 42,9 7 100

Thalasemia Nonspesifik 1 100 0 0 1 100

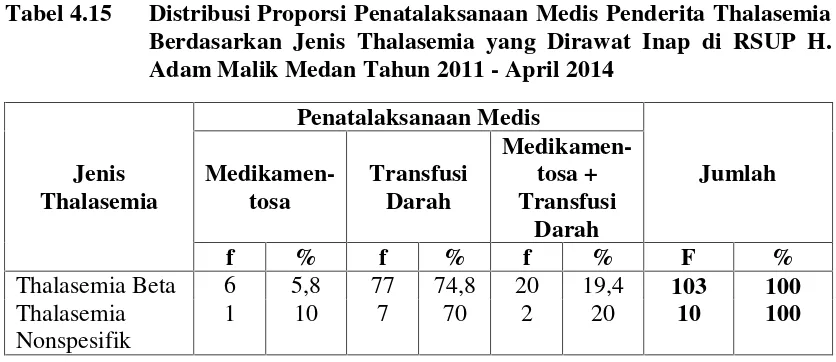

4.3.5. Penatalaksanaan Medis Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi penatalaksanaan medis penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 – April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15 Distribusi Proporsi Penatalaksanaan Medis Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis

Thalasemia Beta 6 5,8 77 74,8 20 19,4 103 100

Thalasemia Nonspesifik

1 10 7 70 2 20 10 100

4.3.6. Lama Rawatan Rata-rata Berdasarkan Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi lama rawatan rata-rata penderita Thalasemia berdasarkan jenis Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 – April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16 Distribusi Proporsi Lama Rawatan Rata-rata Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

Jenis Thalasemia Lama Rawatan Rata-rata

f Mean SD

Thalasemia Beta 103 3,37 1,66

Thalasemia Nonspesifik 10 3,5 1,71

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa lama rawatan rata-rata pada penderita Thalasemia Beta adalah 3,37 hari (3 hari) dengan SD 1,66 dan penderita Thalasemia Nonspesifik 3,5 hari (3 hari) dengan SD 1,71.

4.3.7. Jenis Thalasemia Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang

Distribusi proporsi jenis Thalasemia berdasarkan keadaan sewaktu pulang penderita Thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –April 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17 Distribusi Proporsi Jenis Thalasemia Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang Penderita Thalasemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 - April 2014

46 5.1. Deskriptif

5.1.1. Distribusi Proporsi Berdasarkan Sosiodemografi a. Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan umur dan jenis kelamin yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.1 Diagram Bar Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –

April 2014

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penderita Thalasemia tertinggi berada pada kelompok umur <15 tahun sebesar 47,8% pada laki-laki dan sebesar 36,3% pada perempuan.

Penderita Thalasemia lebih banyak ditemukan pada umur 11-15 tahun disebabkan gejala klinis Thalasemia dapat diperiksa pada umur 2 tahun, tetapi penderita baru datang berobat pada umur 4-6 tahun karena semakin pucat sehingga mengakibatkan penderita memerlukan transfusi darah secara berkala seumur hidupnya. Apabila penderita Thalasemia tidak dirawat, maka hidup mereka biasanya hanya mampu bertahan 1-8 tahun.18

b. Suku

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan suku yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.2 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Suku di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011–April 2014

Berdasarkan Gambar 5.2 di atas dapat dilihat bahwa penderita Thalasemia tertinggi adalah suku jawa sebanyak 46%. Hal ini sesuai dengan penelitian Peony S. (2004) di RSCM Jakarta dengan desain cross sectional, penderita Thalasemia terbanyak adalah pada suku Jawa.19 Selain itu juga sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan di RSUP H. Adam Malik oleh Syarifurnama Dewi tahun 2006-2008 yang melaporkan penderita Thalasemia terbanyak adalah suku Jawa.27

46.0%

21.2% 21.2%

8.0% 2.7% 0.9%

Jawa

Batak

Aceh

Melayu

Minang

c. Agama

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan agama yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.3 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Agama di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011–April 2014

Berdasarkan Gambar 5.3 di atas dapat dilihat bahwa penderita Thalasemia tertinggi adalah beragama Islam sebanyak 88,5%. Hal ini sesuai dengan penelitian Peony S. (2004) di RSCM Jakarta penderita Thalasemia terbanyak adalah agama Islam.19 Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan di RSUP H. Adam Malik oleh Syarifurnama Dewi tahun 2006-2008.27

88,5% 8,8%

1,8% 0,9%

Islam

Kristen Protestan

Katolik

d. Pendidikan

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan pendidikan yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.4 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Pendidikan di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 – April 2014

Berdasarkan Gambar 5.4 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penderita Thalasemia tertinggi adalah tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 63,7%. Tingginya proporsi penderita yang tidak sekolah/tidak tamat SD disebabkan karena penderita Thalasemia sebagian masih berumur dibawah 5 tahun. Selain itu juga keadaan penderita Thalasemia yang tidak memungkinkan untuk bersekolah sehingga menyebabkan rendahnya pendidikan penderita Thalasemia.

63,7% 23,0%

8,8% 4,4

Tidak Tamat SD

Tamat SD

Tamat SMP

e. Daerah Asal

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan daerah asal yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.5 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Daerah Asal di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011–April 2014 Berdasarkan Gambar 5.5 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penderita yang berasal dari luar kota Medan lebih tinggi yaitu sebesar 74,3%, sedangkan yang berasal dari kota Medan sebesar 25,7%.

Hal ini disebabkan karena RSUP H. Adam Malik merupakan rumah sakit rujukan dari proponsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat sehingga memungkinkan penderita Thalasemia yang berobat di rumah sakit ini lebih banyak berasal dari luar kota Medan.

25,7%

74,3%

Dalam Kota Medan

5.1.2. Distribusi Proporsi Berdasarkan Keadaan Medis Penderita

a. Keluhan Utama

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan keluhan utama yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.6 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Keluhan Utama di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 –

April 2014

Berdasarkan Gambar 5.6 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penderita yang mengalami pucat lebih tinggi yaitu sebesar 88,5%, sedangkan yang mengalami perut membesar sebesar 11,5%.

Hemoglobin terdiri dari dua protein yang berbeda jenis yaitu alfa dan beta. Jika tubuh tidak cukup memproduksi dua jenis protein ini, maka hemoglobin menjadi tidak matang sehingga tidak dapat mengangkut dan mendistribusikan oksigen yang

88,5% 11,5%

Pucat

cukup ke seluruh tubuh. Eritrosit yang beredar di pembuluh darah menjadi mudah rusak dan pecah sehingga mengakibatkan penderita pucat.12

Perut membesar disebabkan oleh pembengkakan limpa dan hati. Limpa berfungsi membersihkan sel darah yang rusak. Pada penderita Thalasemia, sel darah merah yang rusak sangat berlebihan sehingga kerja limpa dan hati sangat berat, akibatnya limpa dan hati membengkak.21

b. Jenis Thalasemia

Distribusi proporsi penderita Thalasemia berdasarkan jenis thalasemia yang dirawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011 - April 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.7 Diagram Pie Proporsi Penderita Thalasemia Berdasarkan Jenis Thalasemia di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 – April 2014

Berdasarkan Gambar 5.7 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penderita Thalasemia Beta lebih tinggi yaitu sebesar 91,2% dan penderita Thalasemia nonspesifik sebesar 8,8%. Berdasarkan laporan lembaga eijkman, Thalasemia Beta lebih sering ditemukan di Indonesia daripada jenis Thalasemia lainnya.21 Thalasemia Beta masuk ke Indonesia melalui migrasi penduduk dan percampuran penduduk yang mulanya berasal dari Cina Selatan yang disebut Protomelayu. Sedangkan Thalasemia Alfa banyak ditemukan Timur Tengah dan Afrika. Hal ini juga sesuai dengan

91.2% 8.8%

Thalasemia Beta