KEPENTINGAN JEPANG MEMBANGUN

PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI 2011

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Muhammad Darmawan Ardiansyah

1112113000007

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2017

ABSTRAK

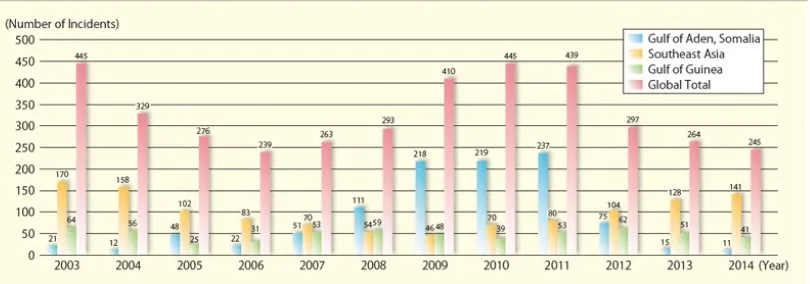

Skripsi ini membahas tentang kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada 2011. Aksi pembajakan kapal yang terjadi di sekitar perairan Somalia dan Teluk Aden yang mencapai puncaknya pada 2008 menjadi latar belakang penting bagi pembangunan pangkalan tersebut. Disaat pembajakan kapal di sekitar perairan Somalia dan Teluk Aden mulai menunjukkan penurunan, terjadi peningkatan pembajakan kapal di sekitar Selat Malaka pada 2014. Akan tetapi, Jepang tidak membangun pangkalan militer di sekitar perairan tersebut seperti yang dilakukannya di Djibouti. Dipilihnya Djibouti sebagai lokasi pembangunan pangkalan militer pertamanya secara tidak langsung memperlihatkan bahwa wilayah perairan ini sangat penting bagi Jepang. Penelitian ini bermaksud untuk memahami lebih jelas mengenai tujuan dan hal-hal apa saja yang mendorong Jepang untuk membangun pangkalan militer di Dijibouti. Adapun skripsi ini akan berfokus pada kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan jawaban yang tepat dari analisa yang telah dilakukan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai skripsi ini. Sedangkan kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Neorealisme dan konsep kepentingan nasional yang digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian, sehingga didapat jawaban yang tepat. Dalam konsep kepentingan nasional menurut Neorealisme, self-help menjadi upaya yang sangat penting bagi sebuah negara untuk tetap survive

Jepang membangun pangkalan militernya di Djibouti di tengah krisis global melanda dan terjadinya peningkatan intensitas pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden.

Kata kunci: Jepang, Djibouti, survival, self-help, relative

A. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin………...

B. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca 11 September…... 24

32

BAB III PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER JEPANG DI

DJIBOUTI

A. Kondisi Geopolitik di Djibouti………

B. Aksi Pembajakan Kapal di Teluk Aden……...………...

C. Pembangunan Pangkalan Militer Jepang di Djibouti Pada

2011……….

1. Insiden Pembajakan Kapal Jepang oleh Perompak

Somalia……….

2. Respon Jepang Terhadap Pembajakan Kapal di Teluk

Aden……….

3. Respon Cina Terhadap Aksi Pembajakan Kapal di Teluk

Aden………...

BAB IV KEPENTINGAN JEPANG MEMBANGUN

PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI

A. Kepentingan Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di

Perairan Teluk Aden………... 64

B. Kerjasama Ekonomi: Kunci Peningkatan Relative Power Jepang……….

C. Upaya Balancing Jepang Terhadap Cina di Asia Timur…… 70

82

BAB V PENUTUP

Kesimpulan ... 89

DAFTAR TABEL

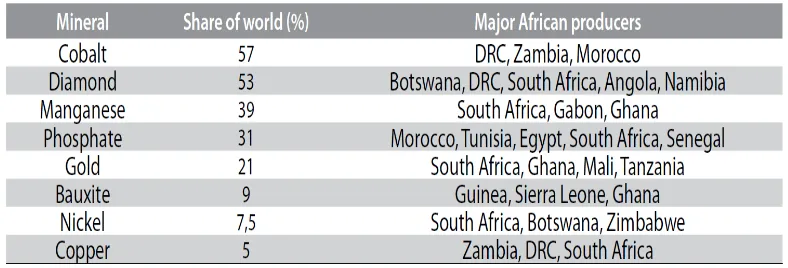

Tabel IV.B.1 Komoditas Utama Mineral di Afrika………..

Pada 2015……….. 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.A.1 Letak Djibouti Berdasarkan Jalur Perdagangan Minyak

Gambar III.B.2 Peta Aksi Pembajakan Kapal Oleh Perompak Somalia……...

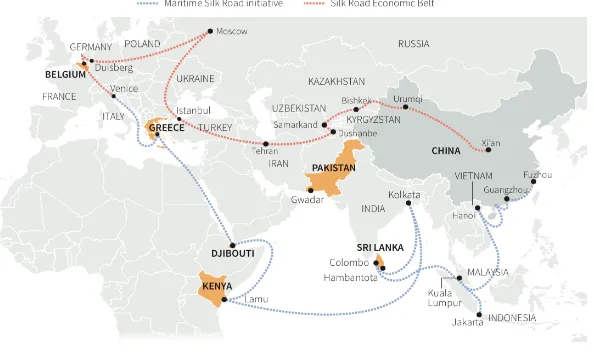

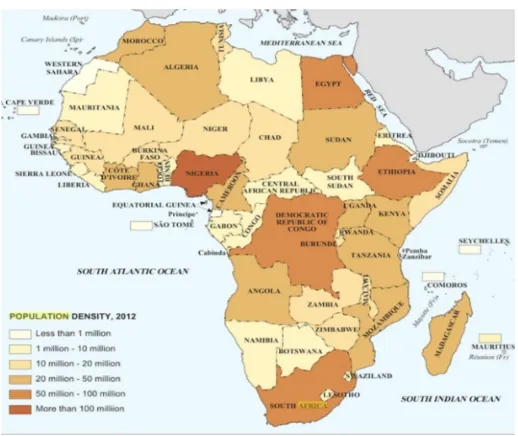

Gambar III.C.3.3 Peta Jalur Maritime Silk Road Cina……….. Gambar IV.B.4 Peta Persebaran Sumber Daya Alam di Afrika………...

Gambar IV.B.5 Peta Kepadatan Populasi Penduduk di Afrika………. 44

59

75

80

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.B.2.2 Data Pembajakan Kapal di Teluk Aden dan Perairan

DAFTAR SINGKATAN

ABE African Business Education

CGPCS Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia

CTF 151 Combined Task Force 151

DCOC Djibouti Code of Conduct

DK PBB Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

EUNAVFOR European Union Naval Force

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GDP Gross Domestic Product

IMF International Monetary Fund

IRTC Internationally Recommended Transit Corridor

NATO North Atlantic Treaty Organization

ODA Official Development Assistance

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PKO Peacekeeping Operation

SDF Self-Defense Force

SHADE Shared Awareness and Deconfliction Mechanism

SLOC Sea Lines of Communication

TICAD Tokyo International Conference on African Development

TNG Somalia Transitional Federal Government of Somalia

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

WMD Weapon of Mass Destruction

WTO World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi ini menganalisis kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di

Djibouti pada 2011. Tingginya angka pembajakan kapal di perairan Somalia dan

Teluk Aden telah menjadi perhatian serius berbagai negara, terutama Jepang. Demi

merespon hal tersebut, pada 2009 pemerintah Jepang mengirimkan kapal perangnya

ke perairan Somalia dan Teluk Aden untuk memberantas perompakan kapal di bawah

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keseriusan Jepang dalam memberantas

perompak ditunjukkan dengan pembangunan pangkalan militer di Djibouti pada

2011. Akan tetapi, Jepang tidak melakukan hal serupa di perairan Asia Tenggara.

Padahal tingkat aksi pembajakan kapal di perairan ini juga tinggi. Selain itu,

pembangunan pangkalan militer ini merupakan pembangunan pangkalan militer

Jepang yang pertama setelah kekalahannya pada Perang Dunia II.

Di bawah kepemimpinan Konoe Fumimora, Jepang menerapkan kebijakan

luar negeri berdasarkan konsep diplomasi Hakko Ichiu periode 1937-1939.12

Kebijakan inilah yang melatar belakangi Jepang melakukan ekspansi kekuasaan di

wilayah Asia. Sampai pada akhirnya kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi sasaran

target bom atom yang dilancarkan oleh Amerika Serikat.3 Serangan itu memberikan

kekalahan telak yang menyebabkan Jepang harus menyerah kepada sekutu. Sejak

kekalahan tersebut, Jepang mulai merubah haluan kebijakan luar negerinya.

1 Marcus Willensky, “Japanese Fascism Revisited.” Stanford Journal of East Asian Affairs. Vol. 5, No. 1, (April, 2005): 69.

2 Hakko Ichiu adalah konsep diplomasi yang digunakan sebagai pijakan Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya pada masa PD II. Inti dari ide tersebut yaitu membentuk perdamaian dunia di bawah naungan Jepang. Hal inilah yang dijadikan Jepang sebagai justifikasi invasinya ke negara-negara Asia. Sumber: Marcus Willensky, “Japanese Fascism Revisited.”

Berdasarkan Postdam Declaration yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa:

Jepang diizinkan untuk mempertahankan industri yang menopang perekonomiannya dan diberi keleluasaan membayar ganti rugi perang dalam bentuk lain, lantas bukan berarti hal ini memungkinkan Jepang mempersenjatai diri lagi. Demi tujuan tersebut, akses terhadap bahan baku industri diizinkan. Pada akhirnya, Jepang juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia.4

Maka dari itu, kebijakan luar negeri Jepang paska PD II lebih diprioritaskan dalam

sektor pembangunan ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut dicetuskanlah Yoshida Doctrine oleh Shigeru Yoshida.5 Poin utama dari doktrin ini menyatakan bahwa ekonomi menjadi

konsentrasi utama dari politik luar negeri Jepang untuk membangun kembali

negaranya yang luluh lantak akibat perang. Sehingga dalam setiap perumusan

kebijakan luar negeri pemerintahan Yoshida, doktrin ini menjadi acuan utama demi

mencapai kepentingannya dalam politik internasional.6

4 Government of Japan, “Postdam Declaration,” National Diet Library, 26 Juli 1945, [dokumen resmi on-line]; tersedia di http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.

5 David M. Potter, Evolution of Japan’s Postwar Foreign Policy, dalam Laura Rubio Diaz Leal, ed., China y Japon: Modernizacion Economica, Cambios Politicos y Posicionamiento Mundial (Mexico City: Editorial Castillo, 2008), 6.

Colombo Plan menjadi proyek awal dari penerapan Yoshida Doctrine dalam kebijakan luar negeri Jepang.7 Menurut Huang, dengan terjalinnya kerjasama antara

Jepang dan negara-negara tersebut (berkembang), dapat meningkatkan citra positif

Jepang di mata internasional.8 Yang menyebabkan kepercayaan dunia internasional

terhadap Jepang semakin meningkat.

Selain berfokus pada pembangunan sektor ekonomi, Jepang juga berusaha

untuk memperbaiki citranya yang buruk pasca PD II.9 Hal ini diwujudkan dengan

bergabungnya Jepang menjadi anggota PBB pada 18 Desember 1956 di masa

pemerintahan Ichiro Hatoyama.10 Bergabungnya Jepang dalam PBB menunjukkan

bahwa Jepang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga perdamaian dan

keamanan internasional.

Berakhirnya era Perang Dingin memberikan kesempatan bagi Jepang untuk

meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional. Di bawah pemerintahan

Toshiki Kaifu, Jepang ingin menjadi pihak yang mengambil peran penting dalam

menjaga stabilitas dan keamanan khususnya di Asia.11

7 MOFA Japan, “History of Official Development Assistance,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.

8 Meibo Huang, Policies and Practices of China’s Foreign Aid: A Comparison with Japan, dalam Japan’s Development Assistance: Foreign Aind and the Post-2015 Agenda (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 139.

9 Bruce Stronach, Beyond The Rising Sun: Nationalism in Contemporary Japan (London: Praeger, 1995), 2.

10 MOFA Japan, “An Argument For Japan’s Becoming Permanent Member,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq5.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.

Hal di atas diwujudkan dengan dibuatnya sebuah rancangan undang-undang

yang bernama UN Peace Cooperation Bill yang diajukan ke parlemen pada Oktober 1990.12 Poin utama dari Rancangan Undang-Undang ini adalah agar pasukan Jepang

dapat ikut berkontribusi dalam peacekeeping operation yang dilakukan oleh PBB.13

Akan tetapi, parlemen Jepang menolak untuk menyetujui undang-undang tersebut, hal

ini diakibatkan adanya penolakan publik terhadap keterlibatan pasukan Jepang dalam

konflik internasional.14

Maka, dicetuskanlah kembali RUU yang bernama International Peace Cooperation Bill pada September 1991.15 Akan tetapi, RUU ini tidak langsung

disahkan oleh parlemen. Sampai pada akhirnya RUU ini disetujui pada 9 Juni 1992

dan disahkan pada 15 juni 1992 dengan nama InternationalPeace Cooperation Act di bawah pemerintahan Miyazawa Kiichi.16 Landasan hukum inilah yang menjadi awal

dari lahirnya landasan-landasan hukum lain terkait misi internasional yang dilakukan

oleh Self-Defense Force.

Salah satu landasan hukum penting yang menjadi dasar keterlibatan pasukan

Self-Defense Force dalam misi internasional adalah Law on Punishment of and

12 Inoguchi Takashi & Purnendra Jain, Japanese Foreign Policy Today, (New York: Palgrave, 2000), 127.

13 Christopher W. Hughes, Japan’s Security Agenda: Military, Economic, and Enviromental Dimensions, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2004), 160.

14 Namzariga Adamy, Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 6.

15 Namzariga Adamy, Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin.

Measures against Acts of Piracy.17 Landasan hukum ini dibuat berdasarkan resolusi

Dewan Keamanan PBB nomor 1816.18 Tujuannya adalah untuk menanggulangi aksi

pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia dan Teluk Aden.19

Tingginya angka pembajakan di perairan Somalia dan Teluk Aden membuat

negara-negara di dunia, termasuk Jepang sangat antusias dalam menumpas aksi

kriminal tersebut.20 Untuk pertama kalinya, pada 2007, kapal tanker Jepang yang

berbendera Panama dibajak di perairan ini. Total sejak 2007 sampai dengan Maret

2011 telah terjadi 10 kali pembajakan terhadap kapal Jepang.21

Berdasarkan Law on Punishment of and Measures against Acts of Piracy Jepang mengirimkan dua kapal perangnya yang membawa 400 personil pada 13

Maret 2009 untuk melakukan misi anti pembajakan di wilayah perairan teluk Aden

sekitar Somalia.22 Hal ini didukung oleh survei yang menunjukkan bahwa 60%

masyarakat Jepang mendukung kebijakan tersebut.23 Aksi ini juga didukung oleh

17 MOFA Japan, “Japan’s Actions Against Piracy Off the Coast of Somalia,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/ja_somalia_1210.html; Internet; diunduh pada 8 Agustus 2016.

18 Jade Lindley, Somali Piracy: A Criminological Perspective (New York: Routledge, 2016), 95.

19 Jennifer G. Cooke, “Piracy in the Gulf of Aden,” 2 Oktober 2008 [berita on-line]; tersedia di

https://www.csis.org/analysis/piracy-gulf-aden; Internet; diunduh pada 8 Agustus 2016.

20 Statista Analyst, “Number of Actual & Attempted Piracy Attacks in Somalia,” [artikel on-line]; tersedia di http://www.statista.com/statistics/250867/number-of-actual-and-attempted-piracy-attacks-in-somalia/; Internet; diunduh pada 5 Agustus 2016.

21 John Knott, “Piracy Off Somalia: An overview of catch and release, counter measures, trends, ransoms, hostages, rescues, recent developments appraised, and proposals for the future,” [berita on-line]; tersedia di http://www.hfw.com/Piracy-off-Somalia; Internet; diunduh pada 4 November 2015.

22 MOD Japan, “Dispatch of MSDF Vessels to Water off the Coast of Somalia,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mod.go.jp/e/jdf/no13/policy.html; Internet; diunduh pada 6 Agustus 2016.

http://www.japantimes.co.jp/news/2009/03/15/national/mission-backed-by-60-but-29-shun-Japanese Shipowners Association, Japan Seamen’s Union, serta beberapa Non Governmental Organization Jepang yaitu, Nippon Foundation dan Ocean Policy Research Foundation.24 Hal ini menunjukkan bahwa dinamika dalam negeri

mendukung penuh aksi Jepang dalam pemberantasan perompak di teluk Aden.

Dua tahun berikutnya, tepatnya 1 Juni 2011 Jepang secara resmi

mengoperasikan pangkalan militernya yang terletak di Djibouti. Dana sebesar 4,7

miliar yen atau $59 miliar dianggarkan untuk pembangunan fasilitas militer tersebut.

Pembangunan ini ditujukan untuk mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh

pasukan militer Jepang dalam melakukan aksi pemberantasan pembajakan kapal di

sekitar perairan teluk Aden dan Somalia.25

Operasi pemberantasan aksi pembajakan kapal yang dilakukan oleh Jepang di

perairan Somalia dan Teluk Aden memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Adapun

hukum-hukum tersebut diantaranya adalah Japan’s Basic Act on Ocean Policy yang disahkan pada April 2007. Terdapat dua pasal penting yang berkaitan dengan isu ini

yaitu, pasal 20 yang memuat tentang keamanan transportasi di lautan dan pasal 21

yang berisikan kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan

kapal-kapal Jepang di lautan.26

sdf-poll/; Internet; diunduh pada 6 Agustus 2016.

24 Harry N. Scheiber & Jin-Hyun Paik, Regions, Institutions, and Law of the Sea: Studies in Ocean Governance (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 260.

25 MOD Japan, “Japanese Facility for Counter – piracy Mission in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di http://www.mod.go.jp/e/jdf/no22/topics.html#article02; Internet; diunduh pada 5 agustus 2016.

Kemudian dasar hukum yang ada dalam Basic Plan on Ocean Policy yang disusun pada 2008. Dalam penyusunan dasar hukum tersebut, pemerintah Jepang

secara tegas menyatakan bahwa perlu diambil tindakan untuk menekan aksi

pembajakan kapal dengan pembuatan kerangka hukum yang sesuai dengan hukum

internasional.27

Selanjutnya pasal 82 yang termuat dalam Self-Defense Force Law, yang menjadi dasar legitimasi Jepang untuk mengirimkan pasukannya memberantas

pembajakan kapal di teluk Aden.28 Kemudian diperkuat oleh Law on Punishment of

and Measures against Acts of Piracy yang disahkan pada 19 Juni 2009. Hal ini memungkinkan pasukan Jepang untuk bertindak lebih efektif dalam melakukan

operasi pembajakan kapal.29

Diresmikannya pangkalan militer pertama Jepang di Djibouti pada 2011 ini

sangat menarik sekali untuk dikaji. Pertama, terjadinya peningkatan pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden mendorong Jepang untuk membangun

pangkalan militer di perairan tersebut. Akan tetapi, Jepang tidak melakukan hal yang

serupa di perairan Asia Tenggara dan Selat Malaka. Padahal, perairan ini merupakan

wilayah yang paling rawan terjadinya aksi pembajakan kapal daripada perairan

27 Harry N. Scheiber & Jin-Hyun Paik, Regions, Institutions, and Law of the Sea: Studies in Ocean Governance, 261.

28 Yoneyuki Sugita, Japan Viewed from Interdisciplinary Perspectives: History and Prospects (Maryland: Lexington Books, 2015), 182.

Somalia dan Teluk Aden.30 Kedua, pembangunan pangkalan militer ini merupakan

pembangunan pangkalan militer Jepang yang pertama setelah kekalahannya pada

Perang Dunia II.31 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepentingan di balik

pembangunan pangkalan militer tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, penulis mengajukan pertanyaan

penelitian untuk dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

Apa kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada

2011?

C. Tujuan dan Manfaat

Skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1) Mengetahui kepentingan Jepang dalam membangun pangkalan militer di

Djibouti, baik itu kepentingan ekonomi dan militer. Dalam hal ini mencoba

untuk memahami arah kebijakan pertahanan Jepang.

2) Mengetahui pengaruh aksi pembajakan kapal oleh perompak Somalia

terhadap stabilitas perekonomian Jepang.

30 Al Jazeera, “The Pirates of Southeast Asia,” [berita on-line]; tersedia di

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/pirates-southeast-asia-151206061744642.html; Internet; diunduh pada 29 Januari 2017.

31 Alex Martin, “First Overseas Military Base Since WWII to Open in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di

3) Menganalisis dampak pembangunan pangkalan militer Jepang di Djibouti

terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

Berdasarkan tujuan di atas, penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat

menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang memiliki ketertarikan

dan minat tinggi terhadap isu ekonomi dan militer Jepang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai perkembangan kebijakan pertahanan Jepang dan aksi pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden telah banyak sekali dipublikasikan, diantaranya:

Tesis yang ditulis oleh Mark C. Jackson yang berjudul “Rising Sun Over Africa: Japan’s New Frontier for Military Normalization.”

Secara garis besar tesis ini menjelaskan tentang hubungan Jepang dengan Afrika, terutama hubungan dalam aspek keamanan melalui

Tokyo International Conference on African Development (TICAD) dan peacekeeping operation. Jepang melihat bahwa Afrika dapat menjadi alternatif bagi Jepang untuk meningkatkan statusnya dalam sistem internasional, dari negara yang pasifis menjadi negara yang normal.32

Evolusi kebijakan pertahanan Jepang dan peningkatan aktivitas internasional oleh Japan Self-Defense Force menunjukkan bahwa adanya usaha Jepang meredefinisi kembali posisinya dalam sistem internasional. Kebutuhan Jepang terhadap sumber daya alam dari Afrika secara tidak langsung mendorong Jepang untuk meningkatkan kepentingan yang lain, yakni politik dan keamanan. Kepentingan tersebut digunakan untuk mengurangi pembatasan mengenai peran dan memberikan legitimasi bagi JSDF untuk terlibat aktif dalam misi internasional yang dilakukan oleh PBB.33

Persamaan yang dimiliki oleh tesis dan skripsi ini terletak pada pembahasan tentang kebijakan Jepang dalam merespon fenomena pembajakan kapal di perairan Somalia. Walaupun memiliki topik bahasan yang sama, akan tetapi tesis dan skripsi ini memiliki perbedaan yang signifikan pada jawaban penelitian. Jawaban penelitian yang ada di tesis ini berfokus pada kepentingan Jepang menjadikan Afrika sebagai alternatif dalam meningkatkan posisi pasukan militernya di sistem internasional. Sedangkan, dalam skripsi ini penulis berfokus pada kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada 2011.

Yang kedua, yaitu sebuah working paper yang ditulis pada 2015 oleh Wilhelm Vosse dari Cardiff University yang berjudul, “An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s

Contribution to the CGPCS.” Artikel ini menjelaskan tentang partisipasi Jepang dalam misi anti pembajakan kapal yang terjadi di sekitar perairan teluk Aden dan Somalia pada 2009 melalui Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS).34

Menurut Vosse, kontribusi Jepang terhadap CGPCS diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial yang sangat besar.35 Walaupun

Jepang berkontribusi besar terhadap CGPCS, akan tetapi Jepang belum mendapatkan posisi yang strategis di working group

tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan legalitas hukum-hukum Jepang mengenai misi anti pembajakan kapal yang masih menjadi perdebatan di internal CGPCS itu sendiri.36

Persamaan antara artikel dan skripsi ini terdapat pada pembahasan mengenai kontribusi Jepang terhadap CGPCS yang dibentuk pada 2009, untuk mendukung misi anti pembajakan kapal di perairan teluk Aden dan Somalia. Artikel ini sangat menekankan

34 Wilhelm Vosse, An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s Contribution to the CGPCS, Working Paper, (Cardiff: Cardiff University, 2015), 1.

35 Wilhelm Vosse, An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s Contribution to the CGPCS, 16.

pada kontribusi Jepang terhadap CGPCS agar lebih fleksibel dan efisien dalam berkoordinasi serta bertukar informasi. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada relevansi pembangunan fasilitas militer Jepang di Djibouti dengan misi anti pembajakan kapal di perairan tersebut.

Tulisan ketiga, yakni sebuah skripsi yang ditulis oleh Endar Aminata dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul, “Kebijakan Pemerintah Jepang Mengirimkan Kapal Perang Dalam Memberantas Perompak

Ke Teluk Aden Somalia Tahun 2009.” Endar menjelaskan tentang langkah strategis Jepang untuk terlibat dalam memberantas perompak di teluk Aden. Hal ini merupakan peristiwa yang sangat besar, di mana sebelumnya Jepang tidak pernah terlibat aksi militer pasca kekalahannya di Perang Dunia II.37

Endar melihat bahwa Jepang mulai berani untuk mengambil kebijakan pertahanannya sendiri tanpa bayang-bayang Amerika Serikat.38 Selain itu, Endar menekankan bahwa kebijakan Jepang

mengirimkan pasukan SDF ke teluk Aden tidak melanggar konstitusi

37 Endar Aminata, Kebijakan Pemerintah Jepang Mengirimkan Kapal Perang Dalam Memberantas Perompak Ke Teluk Aden Somalia Tahun 2009, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 6.

1947. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk melakukan operasi kriminal, bukan operasi militer. Di mana operasi ini sangat diperlukan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Jepang.39

Perbedaan utama dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus pembahasan yang lebih menekankan pada motif utama dibalik kepentingan Jepang membangun pangkalan militer Jepang di Djibouti. Persamaannya terletak pada pembahasan isu kejahatan transnasional berupa pembajakan kapal di teluk Aden. Dapat dikatakan juga skripsi ini ingin melanjutkan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Endar, di mana telah terjadi eskalasi dalam isu tersebut. Yang di awal Jepang hanya mengirimkan dua kapal perangnya ke teluk Aden sampai membangun pangkalan militer di Djibouti.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep yang terdapat dalam ilmu hubungan internasional. Konsep-konsep yang akan penulis gunakan, yaitu:

E.1 Neorealisme

Dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics, Kenneth Waltz menjelaskan bahwa keadaan sistem internasional yang anarki mendorong negara-negara untuk bersiap menghadapi segala situasi, karena sifat alami negara adalah berperang dan hal itu dapat terjadi sewaktu-waktu.40 Self-help adalah prinsip yang

paling penting dalam sistem internasional yang anarki. Berdasarkan prinsip tersebut maka setiap negara akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan security-nya.41

Menurut pandangannya, balance of power adalah kondisi yang paling ideal untuk mempertahankan sistem internasional yang anarki. Waltz menjelaskan bahwa balance of power dapat terjadi karena negara-negara dalam sistem internasional yang anarki berusaha untuk survive. Maka dari itu, upaya negara untuk tetap

survive dalam sistem internasional ditujukan demi terciptanya

balance of power. Terdapat dua jenis bentuk dalam balance of power bagi suatu negara yaitu, internal balancing dengan cara meningkatkan kekuatan militer dan kebijakan pertahanan, serta

external balancing dengan cara memperkuat aliansi dengan negara lain.42

40 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), 88-102.

Dalam karyanya lain yang berjudul The Origins of War in Neorealist Theory,43 Waltz menjelaskan bahwa terdapat dua faktor

penting dalam sistem anarki yang menyebabkan kompetisi atau konflik. Kedua faktor tersebut yakni: kondisi negara yang berada dalam situasi yang anarki mendorong negara untuk mengamankan negaranya dan adanya ancaman atau potensi ancaman yang mengancam keamanan negaranya. Berdasarkan dua hal di atas, negara akan mengidentifikasi ancaman-ancaman tersebut dan mengunakan power-nya untuk menangkal ancaman-ancaman itu. Hal ini dikarenakan setiap negara akan melakukan berbagai usaha untuk mengamankan negaranya.

Terjadinya eskalasi kebijakan pertahanan Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Jepang sedang melakukan upaya self-help untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional yang anarki. Kedinamisan Jepang dalam meningkatkan kebijakan pertahanannya menunjukkan bahwa keputusan Jepang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sistem internasional yang anarki.

E.2 National Interest

Kepentingan nasional menjadi salah satu konsep penting yang seringkali

digunakan untuk menganalisis sebab dari perilaku yang ditunjukkan oleh sebuah

negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional

berdasarkan pandangan kaum neo-realis. Tentunya konsep kepentingan nasional yang

dikemukakan oleh kaum neo-realis sangat berbeda dengan kaum realis.

Kenneth Waltz sebagai tokoh utama neo realis berpendapat bahwa,

kepentingan nasional merupakan produk yang dihasilkan oleh struktur sistem

internasional, yang memberikan sinyal otomatis kepada negara untuk merespon

peristiwa yang ditimbulkan olehnya. Tidak seperti asumsi Morgenthau yang

menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah ide-ide yang digunakan sebagai

acuan pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negerinya.44

Pada dasarnya, negara berupaya untuk mengamankan kelangsungan hidup

mereka dengan kapabilitas yang dimiliki dalam merespon sistem internasional.

Dalam proses tersebut, negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi sistem

internasional, tetapi tidak dapat mengontrolnya. Selama negara berada dalam situasi

self-help, survival menjadi hal terpenting yang harus diperjuangkan negara dalam sistem yang anarki. Karena survival menjadi syarat mutlak bagi suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.45

44 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 43.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat poin-poin penting yang harus

diperhatikan, yaitu:46

1. Negara memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi sistem, tetapi tidak

dapat mengontrolnya.

2. Survival menjadi kepentingan nasional paling primer yang harus didahulukan oleh negara sebelum kepentingan yang lainnya.

3. Kemampuan negara untuk mencapai keamanan (security) ditentukan oleh relative power daripada absolute power.

Negara dapat dikatakan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional jika

keamanan menjadi prioritas utama kebijakannya. Pada dasarnya, setiap negara

memiliki kebijakannya masing-masing, maka dari itu setiap negara akan

memperhitungkan segala tindakannya dalam merespon sistem yang anarki agar

negara tersebut tidak terjebak dalam situasi yang membahayakan.47

Dalam pandangan Waltz, memaksimalkan relative power menjadi cara terbaik bagi sebuah negara untuk mempertahankan upaya survival mereka dalam sistem internasional yang anarkis. Karena kepentingan yang lain akan mudah di dapat jika

kebutuhan dasar negara dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial

telah tercapai.48

46 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 44-45.

47 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 45.

Terjadinya eskalasi kebijakan luar negeri Jepang terhadap fenomena

pembajakan kapal di Somalia patut menjadi perhatian. Pembangunan pangkalan

militer pertama Jepang di Djibouti sejak kekalahannya pada PD II merupakan hal

bersejarah bagi kebijakan luar negeri Jepang. Keberanian Jepang untuk mengambil

keputusan tersebut tentunya dilandasi oleh motif yang kuat. Dalam hal ini konsep

kepentingan nasional digunakan sebagai alat analisis untuk melihat kepentingan

Jepang dalam membangun pangkalan militer tersebut.

E.3 Balance of Power

Dalam menganalisis penelitian ini penulis mencoba mengkaji permasalahan

dengan konsep “balance of power” yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Dalam teori ini, Walt menunjukkan bahwa negara melakukan upaya balancing maupun bandwagoning untuk merespon ancaman dari negara lain. Yang pada akhirnya diperlukan beberapa kriteria atau situasi dimana suatu negara mempertimbangkan

negara lain sebagai ancaman.49

Jika suatu negara merasakan besarnya kekuatan melalui kapabilitas suatu

negara secara kuantitatif, misalnya suatu negara yang dianggap sebagai ancaman

adalah negara yang memiliki populasi penduduk yang besar, kekuatan ekonomi yang

stabil, ataupun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Selain itu, kedekatan

jarak geografis suatu negara juga bisa menjadi indikator adanya sumber ancaman

terhadap negara lain dalam satu wilayah berdekatan.50

Sehingga negara menganggap ancaman terbesarnya adalah negara yang

berdekatan secara geografis dengan negaranya.51 Kemudian Walt memberikan empat

kriteria sumber ancaman yang dapat dilihat dari suatu negara yang menentukan

kebijakan balancing atau bandwagoning suatu negara, yaitu:

i) Aggregate Power: Negara yang memiliki sekumpulan kekuatan seperti kekuatan ekonomi dan perdagangan, kemajuan teknologi dan industri,

kepadatan populasi, dan kekuatan militer, adalah negara yang sebagian

besar menunjukkan ancaman terhadap negara lainnya dengan

menggunakan kapabilitas tersebut.52

ii) Proximate Power: Dimana wilayah atau jarak jauh dan dekatnya suatu negara dengan negara lain ternyata mampu menentukan ancaman. Negara

lain yang berjarak lebih dekat dengan suatu negara memiliki potensi yang

lebih besar untuk memberikan ancaman dibandingkan mereka yang

berjarak lebih jauh dari negara tersebut.53

iii) Offensive Power: Berkaitan dengan kriteria atau sumber ancaman dilihat dari aggregate power, secara lebih spesifik Walt menunjukkan bahwa

50 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”

51 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”

52 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”

negara yang memiliki kapabilitas tools atau perangkat yang bersifat ofensif seperti angkatan militer dan perlengkapan persenjataan, akan

memiliki kemungkinan untuk memicu ketegangan antar negara maupun

aliansi.54

iv) Offensive Intentions: Offensive power yang dimiliki negara akan menimbulkan hasrat suatu negara untuk menyerang negara lain. Seperti

yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa kekuatan atau

kapabilitas perangkat ofensif adalah modal untuk memberikan ancaman.

Oleh karena itu, hasilnya adalah sikap negara menjadi lebih agresif dan

mengesampingkan international order.

Meningkatnya intensitas ketegangan di Asia Timur, terutama di Laut Cina

Selatan menjadi perhatian serius bagi Jepang. Agresifitas Cina dalam mengklaim

kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur memberikan ancaman

nyata bagi negara-negara di sekitarnya, salah satunya Jepang. Dengan keterbatasan

kebijakan pertahanan yang dimilikinya, akan menyulitkan Jepang untuk menghadapi

kapabilitas militer Cina yang semakin meningkat.

Maka dari itu, Jepang harus mengambil langkah yang tepat dalam kebijakan

luar negerinya, agar bisa mengimbangi kekuatan Cina di Asia Timur. Berdasarkan

konsep Balance of Power, skripsi ini akan menganalisis mengenai keterkaitan

peningkatan kapabilitas militer Cina terhadap kebijakan luar negeri Jepang

membangun pangkalan militer di Djibouti.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode ini karena lebih sederhana dan praktis untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan tentang terjadinya sebuah fenomena yang disusun berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini diawali dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi fenomena tersebut. Penelitian ini berfokus pada satu topik yang melihat asal usul terjadinya sesuatu.55

Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Data-data yang digunakan antara lain berasal dari buku-buku, artikel, jurnal akademis, berita, dan internet yang sebagian besar berasal dari situs-situs internet yang memiliki otoritas dalam mempublikasikan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan adalah bagian penelitian yang menjadi dasar utama

dilakukannya penelitian ini. Bagian ini terdiri dari pernyataan masalah, pertanyaan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kebijakan Pertahanan Jepang

Bab ini menjelaskan tentang sejarah kebijakan pertahanan Jepang pasca

perang dingin dan pasca terjadinya peristiwa 11 September sampai saat ini. Bab ini

diawali dengan pembahasan mengenai kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang

Dingin. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kebijakan pertahanan Jepang

pasca terjadinya peristiwa 9 September. Peningkatan kebijakan ini ditandai dengan

dibentuknya National Defence Programme Guidelines (NDPG) pada 2004 yang berisi poin penting mengenai keterlibatan SDF dalam menjaga stabilitas

internasional.

BAB III Pembangunan Pangkalan Militer Jepang di Djibouti

Pada bab ini akan di bahas mengenai kondisi geopolitik di sekitar Djibouti.

Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

tumbuhnya pengaruh eksternal di negara tersebut. Meningkatnya pembajakan kapal

di teluk Aden dan Somalia menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Jepang

dalam hal ini ditunjukkan dengan pembangunan pangkalan militer pada 2011 di

Djibouti.

BAB IV Kepentingan Jepang Membangun Pangkalan Militer di Djibouti

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai motif Jepang membangun pangkalan

militer di Djibouti menggunakan teori kepentingan nasional menurut pandangan

kaum neo realisme. Kepentingan utama Jepang terkait pembangunan pangkalan

militernya di Djibouti adalah sebagai upaya survival terhadap ancaman perompak Somalia. Adapun dalam hal ini kepentingan Jepang terhadap keamanan perairan ini

dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu ekonomi dan keamanan. Dalam aspek

ekonomi, Jepang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perairan ini

karena sebagian besar perdagangan Jepang didistribusikan melalui transportasi laut.

Keputusan Jepang untuk memperpanjang operasional pangkalan militernya di

Djibouti secara tidak langsung menunjukkan bahwa, ada upaya dari Jepang untuk

meningkatkan relative power-nya. Di mana relative power ini akan sangat berguna bagi Jepang untuk melakukan upaya balancing terhadap Cina di kawasan Asia Timur.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari tiap bab sampai

dengan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga didapat

BAB II

KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG

Berakhirnya Perang Dingin dijadikan penulis sebagai pengawal untuk

memahami transformasi kebijakan pertahanan Jepang, di mana peristiwa tersebut

merupakan awal perubahan yang signifikan dari kebijakan pertahanan Jepang dalam

dibuatnya konsep ini adalah untuk meningkatkan peran Jepang yang lebih aktif dalam

isu-isu internasional.56

Dalam sisi keamanan, konsep ini digunakan Jepang untuk dapat berkontribusi

dalam UN Peacekeeping Operation mengatasi berbagai permasalahan keamanan demi menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.57 Berdasarkan hal di

atas, pertama, bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin. Kedua, akan dijelaskan kebijakan pertahanan Jepang pasca peristiwa 9 September. Dimana terjadi peningkatan yang signifikan dalam kebijakan

pertahanan Jepang, yang ditandai oleh pembentukan National Defence Programme Guidelines (NDPG) pada 2004.

A. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin

Seperti yang telah dijelaskan di atas, berakhirnya perang dingin membawa

perubahan yang sangat besar terhadap arah kebijakan pertahanan Jepang. Konsep

kokusai koken (contribution to the international community) menjadi panduan penting dalam pembentukan kebijakan pertahanan Jepang. Di mana konsep ini tidak

hanya terbatas dalam isu ekonomi saja, tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan

keamanan dan stabilitas perdamaian dunia.58

56 Takehiko Ochiai, “Beyond TICAD Diplomacy: Japan’s African Policy and African Initiatives In Conflict Response.”

57 Louis G. Perez, Japan at War: An Encyclopedia (California: ABC-CLIO, 2013), 371.

58 In Sung Jang, “How the Japanese Understand International Responsibility and Contribution: Its Historical Nature as Featured in the International System,” [artikel on-line]; tersedia di

Masifnya perkembangan isu keamanan pasca perang dingin mendorong

pemerintah Jepang untuk meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional. Di

bawah pemerintahan Toshiki Kaifu, Jepang ingin menjadi pihak independen yang

mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Asia.59

Hal ini tercermin dalam pidatonya di Singapura yang menyatakan bahwa,

“Jepang akan mengambil peran politik untuk memberikan kontribusi bagi stabilitas wilayah Asia, khususnya Indochina, dan Jepang bersumpah tidak akan lagi menjadi kekuatan militer.”60 Implementasi dari pidato tersebut yakni keikutsertaan Jepang

dalam misi yang dilakukan PBB untuk menyelesaikan konflik internasional,

khususnya di wilayah Asia.

Perang teluk pada 1990-1991 menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk terlibat

dalam isu keamanan internasional khususnya di Asia.61 Kontribusi Jepang dalam

penyelesaian konflik di wilayah tersebut lebih bersifat bantuan logistik dan bantuan

finansial untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat perang.62 Total

dana bantuan yang dikeluarkan Jepang dalam konflik tersebut sebesar 13 miliar dolar

AS.63

59 Keiko Hirata, “Reaction and Action: Analyzing Japan’s Relations With The Socialist Republic Of Vietnam,” dalam Regionalism and Japan: The Bases of Trust and Leadership, Routledge, New York, 2001, hal. 113.

60 Keiko Hirata, “Reaction and Action: Analyzing Japan’s Relations With The Socialist Republic Of Vietnam,” hal. 114.

61 “Current Issues Surrounding UN PKO & Japanese Perspective,”

http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/issues.html. Diakses pada tanggal 31 Juli 2016, pukul 17:45.

62 “Japan’s Response To The Gulf Crisis,”

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm. Diakses pada tanggal 31 Juli 2016, pukul 17:58.

Untuk melegitimasi tindakannya, pemerintahan Toshiki Kaifu membuat

sebuah rancangan undang-undang yang bernama UN Peace Cooperation Bill. RUU ini diajukan ke parlemen pada Oktober 1990.64 Akan tetapi, parlemen Jepang menolak

untuk menyetujui undang-undang tersebut, hal ini diakibatkan adanya penolakan

publik terhadap keterlibatan pasukan Jepang dalam konflik internasional.65

Selain itu, sebagian besar publik Jepang pada masa Toshiki Kaifu merasa

pengiriman tersebut telah melanggar konstitusi.66 Dalam Peace Constitution 1947,

secara jelas menyatakan bahwa, “Dengan hati yang tulus didasarkan pada keadilan dan ketertiban bagi perdamaian internasional, rakyat Jepang selamanya menolak perang dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai hak kedaulatan bangsa dalam menyelesaikan konflik internasional. Untuk memenuhi tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, demikian pula potensi perang lainnya, tidak akan dipelihara. Hak beligerensi negara tidak akan diakui.67

Walaupun intensitas penolakan terhadap keterlibatan pasukan SDF dalam misi

internasional masih cukup tinggi. Pemerintahan Toshiki Kaifu tetap berusaha untuk

membuat sebuah landasan hukum agar pasukan SDF memiliki legitimasi dalam setiap

hal. 62.

64 Inoguchi Takashi & Purnendra Jain, “Japanese Foreign Policy Today,” Palgrave, New York, 2000, hal. 127.

65 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin,” Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004, hal. 6.

66 Japan’s Response To The Gulf Crisis.

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm. Diakses pada tanggal 1 agustus 2016, pukul 10:30.

67 “The Constitution of Japan”,

misi yang akan dijalankannya. Maka, dicetuskanlah kembali RUU yang bernama

International Peace Cooperation Bill pada September 1991.68

Akan tetapi, RUU ini tidak langsung disahkan oleh parlemen. Sampai

akhirnya RUU ini disetujui pada 9 juni 1992 dan disahkan pada 15 juni 1992 dengan

nama International Peace Cooperation Act di bawah pemerintahan Miyazawa Kiichi.69 Tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan

peran Jepang dalam menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian dunia, melalui

peacekeeping operation di bawah naungan PBB.70

Prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang tersebut adalah (1)

kesepakatan gencatan senjata di antara kedua belah pihak terjadi, (2) Kedua pihak

setuju akan adanya operasi penjaga perdamaian yang dilakukan oleh Jepang di bawah

naungan PBB, (3) Pasukan perdamaian harus menjaga netralitas di antara pihak yang

berkonflik, (4) Jika prinsip-prinsip di atas tidak terpenuhi, pemerintah Jepang dapat

menarik pasukan perdamaiannya, dan (5) penggunaan senjata diperbolehkan dalam

batas seminimal mungkin untuk melindungi nyawa pasukan.71

68 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin,” Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004, hal. 6.

69 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin.”

70 Patrick M. Cronin & Michael J. Green, Redefining the US-Japan Alliance: Tokyo’s National Defense Program, (Washington: National Defense University Press, 1994), 37.

Adapun dalam pelaksanaannya, peacekeeping operation yang dilakukan Jepang dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu: peacekeeping missions, humanitarian relief operations, election monitoring activities, dan in-kind contributions.72 Sejak

diberlakukannya PKO Act oleh Jepang pada Agustus 1992,73 terlihat bahwa Jepang

memiliki keinginan besar untuk ikut terlibat dalam mendukung stabilitas keamanan

sistem internasional.

Pengiriman pasukan Self-Defense Force ke Kamboja di bawah naungan United Nations Transitional Authorities in Cambodia (UNTAC) menjadi misi pertama pasukan Jepang di bawah undang-undang hukum tersebut.74 Peristiwa ini

merupakan peristiwa yang bersejarah dalam kebijakan pertahanan Jepang. Karena

untuk pertama kalinya di bawah legitimasi hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan, Jepang mengirimkan pasukannya di bawah naungan PBB

untuk menjaga stabilitas keamanan internasional.

Setelah pengesahan PKO Act, pada 1995 pemerintah Jepang melakukan revisi terhadap National Defence Program Outline (NDPO) yang dibuat pada 1976.75 Revisi

tersebut menghasilkan dua poin penting, pertama yaitu perluasan peran pasukan SDF

72 MOFA Japan, “Japan’s Contribution Based on the International Peace Cooperation Act,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000684.html; Internet; diunduh pada 17 Oktober 2016.

73 MOFA Japan, “Outline of Japan’s International Peace Coopeation,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html; Internet; diunduh pada 17 Oktober 2016.

74 Peter J. Woolley, Japan’s Navy: Politics and Paradox 1971-2000, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2000), 124.

dalam kerjasama keamanan multilateral, seperti bantuan bencana dan peacekeeping operation yang diinisiasi oleh PBB. Kedua, menyusun kembali hal-hal yang menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan Jepang dan menekankan pentingnya aliansi

antara Jepang dan AS sebagai inti dari strategi keamanan Jepang.76

Sebagai tindak lanjut dari strategi keamanan Jepang yang menjadikan aliansi

Jepang dan AS sebagai intinya. Pada April 1996, Jepang dan AS secara resmi

menandatangani ‘US-Japan Joint Declaration on Security – Alliance for the 21st

Century’.77 Perjanjian ini dilakukan untuk menegaskan kembali US-Japan Security

Treaty yang ditandatangani pada 1960. Fokus utama dari perjanjian tersebut adalah

menjadi panduan bagi koordinasi kebijakan pertahanan antara Jepang dan AS untuk

saling mendukung dalam menghadapi ancaman regional maupun internasional pasca

Perang Dingin.78

Revisi NDPO pada 1995 dan ditandatanganinya Joint Declaration antara AS dan Jepang pada 1996 tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting yang

menimbulkan gejolak militer di kawasan Asia Timur. Adapun peristiwa penting yang

melatarbelakangi Jepang meningkatkan kebijakan pertahanannya yakni, keputusan

Korea Utara untuk menarik diri dari perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT) pada

76 Bhubhindar Singh, Japan’s Security Identity: From a Peace-State to an International State.

77 Bhubhindar Singh, Japan’s Security Identity: From a Peace-State to an International State, 119.

12 Maret 1993, sehingga memungkinkannya untuk meneruskan program nuklirnya

tanpa pengawasan dari International Atomic Energy Agency (IAEA).79

Selain itu, Korea Utara juga melakukan uji coba misil Rodong pada 1991

yang berakhir dengan kegagalan. Pada 1993, Korea Utara kembali mengulangi uji

coba misil Rodong jarak menengah dan sukses.80 Kesuksesan tersebut menarik minat

Iran, di mana minat tersebut ditunjukkan dengan pemesanan 150 misil Rodong pasca

kunjungan militer Korea Utara ke Iran pada Maret 1993.81

Peristiwa lain yakni peningkatan kapabilitas militer China secara signifikan

yang dimulai pada 1990. Di mana peningkatan kapabilitas ini meliputi kemampuan

maritim, misil anti kapal, rudal balistik jarak pendek dan menengah, rudal jelajah,

kapal selam siluman, dan kemampuan cyber serta teknologi ruang angkasa.82

Selanjutnya uji coba nuklir yang dilakukan oleh China dari 1992 sampai dengan 1995

yang mengakibatkan diberhentikannya bantuan ODA dari Jepang ke China.83

Kemudian serangkaian uji coba misil dan latihan militer yang dilakukan oleh

China dari 1995 sampai dengan 1996.84 Adapun uji coba misil dan latihan militer

yang dilakukan oleh China merupakan aksi intimidasi China terhadap Taiwan agar 79 D. Ellsworth Blanc, North Korea, Pariah?, (New York: Nova Science Publishers, Inc., 2001), 29.

80 Andrew T. H. Tan, The Global Arms Trade: A Handbook, (New York: Routledge, 2014), 97.

81 Andrew T. H. Tan, The Global Arms Trade: A Handbook.

82 T. V. Paul, Accomodating Rising Powers: Past, Present, and Future, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 49.

83 James Reilly, Strong Society, Smart State: The Rise of Public Opinion in China’s Japan Policy, (New York: Columbia University Press, 2012), 85

Taiwan kembali lagi menjadi bagian dari Republik Rakyat China.85 Selanjutnya pada

31 Agustus 1998, Korea Utara kembali melakukan uji coba misil Taepo Dong-1 yang

memiliki jarak tempuh sejauh 1.500-2.000 kilometer. Di mana dalam uji coba ini,

misil tersebut melintas tepat di atas wilayah Jepang.86

Kemampuan misil Korea Utara yang berhasil melintas di atas wilayah Jepang

tentunya memberikan ancaman yang sangat nyata bagi keamanan kedepannya. Maka

dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pada 1999 pemerintah Jepang dan AS

menandatangani sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini berisi tentang kerjasama

penelitian dan pengembangan sistem Theater Missile Defense (TMD) yang ditujukan untuk menangkal ancaman serangan rudal yang masuk ke wilayah Jepang.87

Dapat dilihat bahwa kebijakan peningkatan pertahanan Jepang pasca Perang

Dingin merupakan bentuk respon dari terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang

mengancam eksistensi Jepang di regional Asia Timur. Bentuk respon ini dapat

dianggap sebagai langkah Jepang untuk meningkatkan keamanan negaranya agar

tetap bisa survive dalam sistem internasional yang anarki.

B. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Peristiwa 11 September

85 Suisheng Zhao, Across the Taiwan Strait: Mainland China, Taiwan and the 1995-1996 Crisis, (New York: Routledge, 1999), 153.

86 Anthony H. Cordseman, Strategic Threats and National Missile Defenses: Defending the U.S. Homeland, (Connecticut: Praeger, 2002), 133.

Aksi terorisme yang dilakukan terhadap gedung World Trade Center dan gedung Pentagon di Amerika Serikat menjadi awal dari perubahan kebijakan

pertahanan AS.88 ‘War on Terror’ menjadi kebijakan keamanan yang populer pasca

serangan tersebut, di mana AS menyerukan kepada dunia internasional untuk

bekerjasama dalam memberantas aksi terorisme.89

Sebagai sekutu utama AS di Asia, Jepang langsung merespon hal tersebut

dengan membuat undang-undang baru untuk meligitimasi tindakan-tindakan Jepang

dalam memberantas aksi terorisme. Undang-undang baru yang berhasil dibuat oleh

Jepang antara lain, Anti-Terrorism Special Measure Law 2001, Law on Armed Contingency in Japan 2003, dan Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq 2003.

Anti-Terrorism Special Measure Law merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Jepang pada 2001 sebagai bentuk respon terhadap kebijakan ‘War on Terror’ AS.90 Undang-undang ini dibuat oleh Jepang dalam rangka untuk memberikan

kontribusi terhadap operasi Counter Terrorism yang dilakukan oleh AS pasca serangan 11 September.91

88 International Business Publications, United States Defense Policy Handbook: Strategic Information, Policies, Contacts, (Washington DC: International Business Pubilcations, 2008), 117.

89 International Business Publications, United States Defense Policy Handbook: Strategic Information, Policies, Contacts, 130.

90 Rohan Gunaratna & Stefanie Kam, Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific, (London: Imperial College Press, 2016), 521.

Poin penting yang terdapat dalam undang-undang ini adalah pasukan Jepang

yang dikirimkan untuk membantu AS dalam melakukan operasi Counter Terrorism hanya digunakan untuk mendukung pasukan AS secara logistik seperti, tansportasi,

perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, komunikasi, layanan kesehatan, dan lain-lain.92

Alasan Jepang hanya menggunakan pasukannya dalam membantu urusan logistik

tidak terlepas dari interpretasi Jepang terhadap konstitusi perdamaian pasal 9 yang

melarang Jepang untuk terlibat dalam operasi pertempuran.93

Yang kedua, Law on Armed Contingency in Japan yang disahkan oleh pemerintah Jepang pada 2003. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk

melindungi dan mempertahankan teritori Jepang dari serangan bersenjata yang dapat

terjadi sewaktu-waktu.94 Inti dari undang-undang ini adalah memberikan landasan

hukum dan legitimasi bagi pasukan Jepang dalam merespon ancaman bersenjata yang

mengancam kedaulatan Jepang.95

Kemudian Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq yang disahkan oleh parlemen Jepang pada 2003. Undang-undang ini dibuat berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1483

yang menyerukan negara-negara anggotanya untuk membantu upaya rekonstruksi

92 James Beckman, Comparative Legal Approaches to Homeland Security and Anti-Terrorism, (New York: Routledge, 2016), 144.

93 James Beckman, Comparative Legal Approaches to Homeland Security and Anti-Terrorism.

perang di Irak.96 Berdasarkan undang-undang di atas pemerintah Jepang mengirimkan

600 pasukannya ke Irak untuk membantu melakukan upaya rekonstruksi pasca perang

di Irak.97

Terdapat dua alasan penting yang mendorong Jepang untuk mengirimkan

pasukan militernya ke Irak. Menurut mantan Direktur Jenderal Japan Defense Agency, Shigeru Ishiba, alasan pertama yaitu pengiriman pasukan ini ditujukan untuk membawa stabilitas keamanan di kawasan, karena Jepang sangat bergantung pada

kelancaran impor minyak dari kawasan tersebut. Kedua, keputusan Jepang mengirimkan pasukannya ke Irak sebagai langkah untuk memperkuat aliansinya

dengan AS.98

Pada 2004, NDPO 1995 secara resmi direvisi oleh pemerintah Jepang dan

berubah menjadi National Defence Program Guidelines yang akan diberlakukan pada 2005. Alasan utama disahkannya kebijakan di atas adalah untuk melindungi

perdamaian, kemerdekaan, dan integritas territorial Jepang dari potensi-potensi

ancaman.99 Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menetapkan dua tujuan penting

yaitu untuk mencegah segala ancaman mencapai pantai jepang, menangkisnya dan

96 Nigel R. Thalakada, Unipolarity and the Evolution of America’s Cold War Alliances, (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 72.

97 Nigel R. Thalakada, Unipolarity and the Evolution of America’s Cold War Alliances.

98 Arpitha Mathur, “Japan’s Changin Role in the US-Japan Security Alliance,”

Strategic Analysis, Vol. 28 No. 4, 2004, 509.

99 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive,

meminimalisir kerusakan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan perdamaian internasional untuk mengurangi potensi ancaman terhadap Jepang.100

Selain dua tujuan di atas, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan

kerjasama antara Jepang dan AS dalam Cooperation on Ballistic Missile Defense, Equipment and Technology Exchange.101 Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan

lisensi terhadap Jepang dalam memproduksi rudal Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dan keikutsertaannya dalam mengembangkan Standard Missile-3 Interceptor.102 Peningkatan kerjasama dalam produksi dan pengembangan rudal untuk

mengantisipasi serangan terhadap Jepang merupakan respon atas terjadinya krisis

nuklir Korea Utara kedua yang terjadi pada 2002-2003.103

Disahkannya NDPG sebagai panduan kebijakan keamanan juga memberikan

dampak yang signifikan terhadap beberapa transformasi dalam tubuh pertahanan

Jepang. Yang pertama yaitu melakukan restrukturasi dalam tubuh militer Jepang, di mana Ground, Marine, dan Air Self-Defense Force berada di bawah satu komando yakni Joint Staff Council.104 Kedua, yakni reformasi Japan Defence Agency menjadi

100 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive.

101 Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008, (New York: Oxford University Press, 2008), 411. 102 Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008.

103 Ramon Pacheco Pardo, North Korea-US Relations Under Kim Jong Il: The Quest for Normalization? (New York: Routledge, 2014), 48.

104 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive,

Ministry of Defence pada 15 Desember 2006, yang disahkan oleh parlemen Jepang pada 9 Januari 2007.105

Transformasi dalam struktur Self-Defense Force dan perubahan status Japan Defence Agency menjadi Ministry of Defence menunjukkan bahwa Jepang telah meningkatkan dan memperkuat kemampuannya dalam merespon situasi keamanan

global. Kedua, Jepang secara proaktif mendukung perdamaian dan stabilitas internasional dengan inisiatifnya sendiri.106 Dapat disimpulkan bahwa terjadinya

peningkatan kebijakan pertahanan Jepang merupakan langkah dalam merespon

gejolak stabilitas keamanan global. Walaupun secara konstitusi, kebijakan pertahanan

Jepang dibatasi, akan tetapi, pemerintah Jepang tetap melakukan interpretasi hukum

agar kebijakan pertahanannya sesuai dengan kondisi internasional saat ini.

BAB III

PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER JEPANG DI

DJIBOUTI

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai profil negara Djibouti. Profil

tersebut akan lebih difokuskan pada letak geografis Djibouti. Di mana negara ini

memiliki letak yang strategis secara geopolitik dilihat dari sisi ekonomi dan

keamanan. Kestrategisan letak Djibouti mendorong negara-negara yang

105 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive.

berkepentingan terhadap perairan Teluk Aden dan Terusan Suez seperti Jepang untuk

membangun relasi yang kuat dengan negara tersebut. Pembangunan fasilitas militer

Jepang di Djibouti menjadi bukti kuat bahwa Jepang memiliki interest yang besar terhadap perairan tersebut.

A. Kondisi Geopolitik di Djibouti

Republic of Djibouti merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Timur yang sering disebut sebagai Horn of Africa. Negara ini berbatasan dengan Eritrea di sebelah utara, Ethiopia di sebelah barat dan selatan, Somalia di sebelah tenggara,

serta Laut Merah dan Teluk Aden di sebelah timur. Negara ini hanya memiliki luas

wilayah sebesar 23.200 km², sehingga membuatnya menjadi negara terkecil di Afrika

Timur dengan total populasi sebesar 793.000 jiwa (2005).107

Dalam sisi ekonomi, Djibouti mengandalkan sektor jasa sebagai sektor

penting untuk mendukung perekonomiannya. Pelabuhan merupakan sektor jasa

penting yang diandalkan oleh Djibouti, karena pendapatan negara sebagian besar

didapatkan melalui sektor tersebut. Pelabuhan-pelabuhan ini digunakan sebagai

tempat transit barang-barang yang akan masuk ke Afrika dan pemberhentian

sementara kapal-kapal barang.108

Alasan utama diprioritaskannya sektor jasa sebagai pendapatan utama negara

adalah karena Djibouti tidak memiliki sektor unggulan lainnya dalam bidang 107 International Business Publications, Djibouti Foreign Policy & Government Guide (Washington: International Business Publications, 2010), 8.

ekonomi. Curah hujan yang rendah, minimnya sumber daya alam, sedikitnya industri

yang beroperasi di negara tersebut, serta sebagian besar makanan didapatkan dari

hasil impor cukup menjadi bukti bahwa Djibouti tidak memiliki sektor unggulan

selain jasa dalam bidang ekonomi.109

Peristiwa penting yang mendorong pemerintah Djibouti untuk

memprioritaskan sektor jasa sebagai sektor unggulan negara adalah perang

Ethiopia-Eritrea pada 1998-2000. Perang ini menjadi pemicu utama dibalik transformasi

kebijakan ekonomi Djibouti. Hilangnya kendali atas pelabuhan Massawa dan Assab

mendorong Ethiopia untuk mengalihkan jalur perdagangannya melalui Djibouti.110

Hal ini menyebabkan aktivitas ekspor-impor yang ada di pelabuhan Djibouti

didominasi oleh Ethiopia dengan presentase sebesar 70%.111

Maka dari itu, pemerintah Djibouti lebih memfokuskan sektor jasa sebagai

sektor unggulan pendapatan negara. Adapun letak strategis Djibouti dapat dilihat dari

gambar berikut ini:

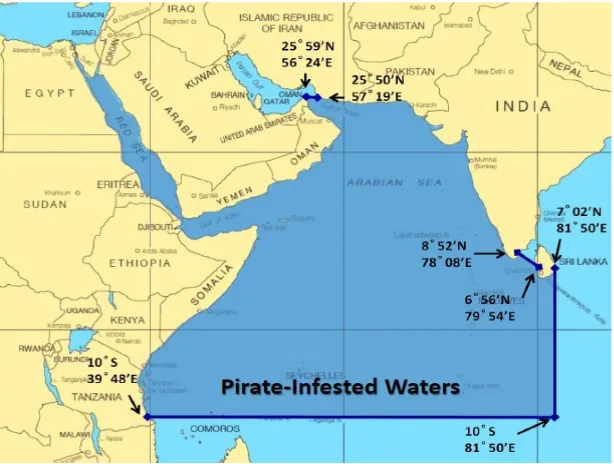

Gambar III.A.1 Letak Djibouti Berdasarkan Jalur Perdagangan Minyak Dunia

109 CIA, The World Factbook 2014-15 (Washington: Central Intelligence Agency, 2014), 217.

110 Katharine Murison, Africa South of the Sahara 2003 (London: Europe Publications, 2003), 392.

Sumber: Murielle Delaporte, “Forward-Based Forces in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di

http://defence.frontline.online/article/2015/2/104-Forward-Based-Forces-in-Djibouti; Internet; diunduh pada 27 Oktober 2016.

Peta di atas menunjukkan bahwa Djibouti terletak di wilayah yang sangat

strategis. Karena negara ini memiliki akses langsung terhadap selat Bab El-Mandab.

Perlu diketahui bahwa Bab El-Mandab merupakan selat penting yang

menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Mediterania melalui Laut Merah dan

Terusan Suez.112

Bab El-Mandab menjadi pintu penting bagi dunia pelayaran untuk melakukan

transportasi barang, khususnya minyak. Di mana pada 2006, setiap harinya 3,3 juta

barel minyak diekspor melewati wilayah ini.113 Hampir tiga perempat minyak mentah

dipindahkan dari Timur Tengah ke Eropa melalui pipa yang terbentang di sepanjang

Terusan Suez sampai Laut Mediterania dengan panjang pipa mencapai 320

kilometer.114

112 Bert Chapman, Geopolitics: A Guide to the Issues (California: Praeger, 2011), 78.

113 Bert Chapman, Geopolitics: A Guide to the Issues.

Selain itu, teluk Aden merupakan rute jalur utama perdagangan antara Eropa,

Timur Tengah, dan Asia dengan perkiraan 16.000 kapal melewati wilayah ini setiap

tahunnya. teluk Aden melayani 12% dari total perdagangan global dan 30% dari total

pengiriman minyak mentah dunia.115 Berdasarkan hal di atas walaupun secara

territorial Djibouti memiliki wilayah yang kecil, tapi letaknya yang strategis

memberikan keuntungan yang besar bagi kepentingan geopolitik di kawasan.

Perubahan kebijakan strategi keamanan AS pasca 11 September menjadi

peristiwa penting bagi peningkatan pengaruh eksternal yang ada di Djibouti.

Pembangunan pangkalan militer AS yang bernama Camp Lemonnier di Djibouti pada 2002 menjadi bukti nyata peningkatan tersebut. Pangkalan ini dibuat untuk

mengakomodasi pasukan AS dan sekutu yang tergabung dalam Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA), yang bertujuan untuk membendung pengaruh dan menghancurkan jaringan terorisme di kawasan itu.116

Sebelum AS membangun pangkalan militer di Djibouti, pada masa Perang

Dingin Prancis telah lebih dulu membangun pangkalan militer di negara tersebut.

Prancis dan AS menggunakan pangkalan ini untuk membendung pengaruh

komunisme Uni Soviet di sekitar teluk Aden agar tidak menyebar ke negara-negara di

2011): 90.

115 Brian J. Hesse, Somalia: State Collapse, Terrorism, and Piracy (New York: Routledge, 2011), 82.