13 BAB-II

KAJIAN-PUSTAKA-DAN KERANGKA-BERPIKIR

A. Kajian-Pustaka

1. Anak-Berkebutuhan-Khusus

a. Pengertian-Anak-Berkebutuhan-Khusus

Ada beberapa istilah digunakan untuk menyebutkan kekhususan yang dimiliki oleh anak. Istilah tersebut diantaranya: Anak Berkelainan, Anak-Berkebutuhan-Khusus, Anak-Luar-Biasa, -Anak Penyandang-Cacat, -dan istilah Penyandang Disabilitas. Anak Berkebutuhan Khusus adalah salah satu istilah yang tak jarang dipakai untuk menggambarkan kebutuhan khusus pada anak. Istilah-Anak- Berkebutuhan-Khusus dipandang sebagai istilah-yang memiliki sudut- pandang-lebih-luas-dan-positif-terhadap-anak-didik-atau anak yang memiliki-kebutuhan-yang-beragam- (Santoso, 2012).

Anak-Berkebutuhan-Khusus bisa dimaknai-sebagai anak yang karena-kondisi-fisik, -mental, -sosial, -dan/atau-memiliki-kecerdasan atau-bakat-istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran (Wardani, dkk, 2013). -Kebutuhan-khusus yang dimaksudkan dimaknai sebagai kebutuhan khas setiap anak terkait dengan kondisi fisik, emosional, -mental, -sosial, -dan/atau kecerdasan atau bakat istimewa yang dimilikinya. Tanpa-dipenuhinya-kebutuhan-khusus- tersebut, kemampuan yang-dimiliki anak tidak-akan-berkembang- maksimal. Efendi (2009) menggunakan istilah-anak berkelainan untuk menyebut Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkelainan dikelompokkan berdasarkan aspek fisik, aspek mental, dan aspek sosial.

Menurut Lynch dalam Marthan (2007) Anak-Berkebutuhan Khusus-adalah-semua-anak-yang-mengalami-gangguan-fisik, -mental, atau-emosi-atau-kombinasi-dari gangguan-gangguan tersebut sehingga

mereka membutuhkan pendidikan secara khusus dengan guru dan sistem/lembaga kursus baik-secara permanen-maupun-temporal.

Istilah lain Anak-Berkebutuhan-Khusus-ditujukan-pada segolongan-anak-yang mempunyai kelaina- atau-perbedaan-dari-anak rata-rata-normal-dalam-segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri tersebut (Iswari, 2007). Hal tersebut mengakibatkan mereka-mengalami kendala untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, seorang guru wajib mengetahui perbedaan-tersebut-sehingga-guru-mampu memberikan program pembelajaran khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus-yang diadaptasi sesuai kekhususannya.

Menurut Kirk, dkk (2009) Anak-Berkebutuhan-Khusus-adalah anak-yang berbeda dari-rata-rata anak-pada-umumnya, perbedaan tersebut baik terdapat dalam-karakteristik-mental, kemampuan- sensorik, kemampuan komunikasi, perkembangan perilaku dan emosional, dan/atau karakteristik fisik.

Dari pendapat para pakar yang telah dijabarkan, diambil kesimpulan-bahwa-Anak-Berkebutuhan-Khususmerupakan anak yang mengalami-kendala atau hambatan dalam-aspek-fisik, -mental, atau sosial yang-membutuhkan-layanan pendidikan khusus dalam pembelajaran untuk meminimalisir hambatan yang dialami anak dan untuk mengoptimalkan perkembangan-anak.

b. Klasifikasi-Anak-Berkebutuhan-Khusus

Anak-Berkebutuhan-Khusus-sangatlah beragam, oleh sebab itu perlu diklasifikasikan berdasarkan hambatan dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak agar memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Menurut Effendi (2009), Anak Berkebutuhan Khusus dikategorikan kedalam 3-aspek, yaitu (1) aspek fisik; (2) aspek mental; (3) dan atau aspek sosial. Kelainan-dalam-aspek-fisik-meliputi-kelainan-indra penglihatan- (tunanetra), -kelainan-indra-pendengaran- (tunarungu),

kelainan-kemampuan-bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh- (tunadaksa). Kelainan-dalam-aspek-mental-meliputi-anak-yang memiliki kemampuan mental lebih (supernormal) yang dikenal sebagai anak unggul atau berbakat, dan anak yang memiliki kemampuan mental-sangat-rendah (subnormal) yang dikenal sebagai anak tunagrahita. Kelainan-dalam-aspek-sosial-adalah-anak-yang-memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya, -anak-yang-termasuk-dalam kategori-ini-adalah-tunalaras.

Menurut Haenudin (2013), Anak-Berkebutuhan-Khusus-dapat diklasifikasikan ke dalam-dua jenis, yaitu: (1) Anak Berkebutuhan Khusus bersifat menetap atau permanen; dan (2) Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat sementara atau temporer. Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat menetap atau permanen meliputi: (1)tunanetra;

(2)tunarungu; (3)tunagrahita; (4)tunagrahita; (5) tunalaras; (6)kesulitan belajar, (7)anak ADHD, (8)autism, (9)cerdas istimewa atau bakat istimewa. Sedangkan, -Anak-Berkebutuhan-Khusus-yang-bersifat sementara-atau temporer yaitu anak-anak-yang-mengalami-kondisi- tertentu yang mengakibatkan mereka-memerlukan-layanan-pendidikan secara-khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: (1)tunanetra; (2)tunarungu; (3)tunawicara; (4)tunagrahita;

(5)tunadaksa; (6)tunalaras; (7)berkesulitan belajar; (8)lamban belajar;

(9)autis; (10)memiliki gangguan motorik; (11)menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan (12)memiliki kelainan lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut akan dijabarkan pengertian dari beberapa ketunaan yang banyak ditemui terutama di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi:

1) Tunanetra-

Tunanetra-yaitu istilah-yang dipakai untuk menyebut seorang yang mengalami permasalahan dalam penglihatan. Istilah lain untuk menggambarkan keadaan tersebut dengan kata buta atau kurang lihat (low vision). Menurut Hidayat & Suwandi (2013) anak tunanetra bukan-semata-anak-yang-tidak-mampu melihat (buta), tetapi juga mereka yang terbatas penglihatannya sedemikian..rupa, sehingga-walaupun-telah-dibantu-dengan-kaca mata-mereka-tetap-tidak-mampu-mengikuti pendidikan dengan menggunakan-fasilitas umum yang dipakai-oleh-anak awas.

Menurut Choiri dan Yusuf (2009), “Anak-dengan-gangguan penglihatan- (tunanetra) -adalah-anak-yang-mengalami-gangguan daya-penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan-khusus-dalam pendidikaan-maupun-kehidupannya”.

Menurut Rahardja-dalam-Haenudin (2013) seorang dikatakan buta apabila mempergunakan peraban dan pendengarannya sebagai saluran utama dalam belajar. Sedangkan dikatakan low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan menurut Desiningrum (2016), tunanetra- adalah-individu-yang-indera penglihatannya tidak berfungsi (blind/low vision) sebagai-saluran-penerima-informasi-dalam kegiatan-sehari-hari-seperti-orang-awas.

Berdasarkan beberapa pendapat-pakar yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa tunanetra merupakan seorang yang mengalami kendala atau permasalahan penglihatan baik itu sebagian ataupun secara menyeluruh atau total yang dalam kehidupannya membutuhkan layanan pendidikan khusus.

2) Tunarungu

Tunarungu-berasal-dari dua kata, yaitu “tuna” dan “rungu".

Tuna-artinya-kurang dan-Rungu yang artinya-mendengar,

sehingga tunarungu bisa disebutkan sebagai seseorang yang mengalami kekurangan dalam mendengar. Menurut-Haenudin (2013), tunarungu-merupakan sebuah istilah yang digunakan secara umum untuk menggambarkan seseorang yang-mengalami- kehilangan-atau-kekurangan-kemampuan-mendengar, -sehingga mengalami-gangguan-dalam-kehidupan-sehari-hari. -Tunarungu yaitu individu yang memiliki hambatan perkembangan dalam indra pendengaran (Geniofam, 2010). Sedangkan menurut Winarsih (2007), tunarungu-adalah-seseorang-yang mengalami kekurangaan atau-kehilangan-kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks terutama pada kemampuan-berbahasa-sebagai alat komunikasi-yang-sangat-penting.

Pakar-yang-lain mengatakan bahwa anak-tunarungu merupakan-anak-yang-kehilangan-seluruh atau sebagian dari pendengarannya sehingga mengalami masalah komunikasi, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah diberikan bantuan dengan-alat-bantu-dengar portabel mereka sebenarnya membutuhkan layanan kurikulum khusus (Choiri & Yusuf, 2009).

Menurut Somantri (2007) menjelaskan tunarungu sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indra pendengaran.

Dari-pendapat-para -pakar, dapat-disimpulkan-bahwa tunarungu-merupakan individu yang-mengalami-hambatan pendengaran-baik-sebagian-ataupun seluruhnya yang dikarenakan tidak berfungsinya alat pendengaran sehingga berdampak dalam

kehidupannya terutama dalam hal komunikasi yang mana membutuhkan layanan kurikulum khusus.

3) Tunagrahita-

Tunagrahita-merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Menurut-Apriyanto- (2012), tunagrahita adalah seseorang yang secara signifikan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Anak tunagrahita sebagai anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangan daya fikir serta kepribadian, sehingga ia tidak mampu hidup dengan kekuatanya sendiri dalam masyarakat meskipun dengan cara sederhana (Munzayanah, 2000). Menurut Kemis & Rosnawati (2013) mengungkapkan bahwa anak tunagrahita adalah individu dengan fungsi intelektualnya yang lamban, yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan tes inteligensi baku, kekurangan dalam perilaku adaptif dan terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun.

Pendapat lain menyebutkan bahwa anak tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental-intelektual di bawah rata-rata anak pada umumnya, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik (Garnida, 2015). Pengertian tunagrahita berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh AAMD (American association of mental deficiency) menyebutkan bahwa keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan terjadi pada masa pekembangan (Somantri, 2007).

Dari pendapat para pakar, disimpulkan disimpulkan bahwa tunagrahita adalah seorang yang mengalami kendala dalam

kemampuan intelektualnya, dimana mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata individu pada umumnya (IQ 70 ke bawah), yang mana menyebabkan mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang rendah.

4) Tunadaksa

Tunadaksa merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang yang mempunyai hambatan fisik.

Tunadaksa berasal dari kata “tuna” yang berarti kurang dan

“daksa” berarti tubuh, sehingga tunadaksa dapat dikatakan seseorang yang mengalami kekurangan dalam tubuh atau fisiknya.

Tunadaksa sering disebut juga dengan istilah cacat tubuh.

Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi (Karyana & Widiati, 2013).

Menurut Mumpuniarti (2001) tunadaksa yakni kelainan yang terjadi bukan pada indera tetapi kelainan yang terjadi pada anggota tubuh sehingga orang tersebut memerlukan layanan, peralatan, serta program latihan yang spesifik. Walaupun mempunyai keterbatasan fisik, anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan seperti anak reguler pada umumnya. Sedangkan menurut, Somantri (2007) menjelaskan pengertian tunadaksa yakni suatu keadaan rusak atau terganggu akibat gangguan yang terjadi pada sistem alat gerak (tulang, otot dan sendi) yang menyebabkan kelainan fungsi.

Pendapat lain mengatakan bahwa tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi,

persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi sehingga mereka memerlukna layanan informasi secara khusus (Azis, 2015).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami hambatan ataupun kelainan yang menetap pada alat gerak yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi dan sistem persarafan, yang menyebabkan gangguan pada alat gerak sehingga membutuhkan pelayanan khusus.

5) Tunalaras

Tunalaras disebut juga dengan istilah gangguan perilaku.

Menurut Meimulyani dan Caryato (2013), “Istilah tunalaras berasal dari kata tuna dan laras. Tuna berarti kurang, laras berarti sesuai. Sehingga anak tunalaras anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Somantri (2007) menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pratiwi dan Murtiningsih (2013) mendefinisikan anak tunalaras sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian, sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Kosasih (2012), tunalaras ialah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku, yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tunalaras merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

6) Kesulitan Belajar

Istilah lain untuk menyebut kesulitan belajar adalah learning disabilities. Menurut Subini (2012) kesulitan belajar adalah berbagai bentuk kesulitan yang nyata dalam bentuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar dan menghitung. Menurut Desiningrum (2016), individu berkesulitan belajar khusus yaitu individu yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika.

Menurut Djamarah (2011) menyebutkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Sedangkan, menurut Koswara (2013) kesulitan belajar sering diidentikkan dengan ketidakmampuan belajar, prestasi rendah, tidak dapat mengikuti pembelajaran yang berdampak pada ketertinggalan dalam pembelajaran di sekolah.

Kesulitan belajar akademik meliputi kesulitan membaca, menulis dan berhitung atau matematika.

Dari pendapat pakar yang dijabarkan, disimpulkan bahwa kesulitan belajar spesifik merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mengikuti tugas-tugas akademik terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung yang dapat disebabkan karena adanya ancaman atau gangguan dalam belajar.

7) Lamban Belajar

Lamban belajar sering disebut dengan istilah slow learner.

Menurut Burt (dalam Reddy, Ramar, & Kusuma, 2008) menjelaskan bahwa istilah backward atau slow learners diberikan untuk anak yang tidak dapat mengerjakan tugas yang seharusnya dapat dikerjakan oleh anak seusianya. Anak lamban belajar mengalami kegagalan dalam belajar dibandingkan mayoritas siswa lain, mereka mengalami kegagalan dalam lingkungan

akademik (Griffin, 2005). Mumpuniarti (2007) mengidentifikasi anak lamban belajar sebagai anak yang mempunyai IQ diantara 70 sampai 89. Kemampuan siswa lamban belajar (slow learner) dalam memahami simbol dan abstrak seperti bahasa, angka dan konsep-konsep sangat terbatas dan kemampuan memahami situasi atau kondisi disekitarnya berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak seusianya (Reddy, Ramar, & Kusuma, 2008).

Siswa lamban belajar merupakan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit dibawah rata-rata siswa normal pada salah satu atau seluruh area akademik dan mempunyai skor test IQ antara 70 sampai 90 (Triani & Amir, 2013). Anak lamban belajar mempunyai potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70-90) (Desiningrum, 2016).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamban belajar atau slow learner merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang mana memiliki IQ antara 70 -90 sehingga berpengaruh terhadap kemampuan akademiknya.

8) Autisme

Autisme merupakan kata yang dipakai untuk menyebut seorang yang mengalami permasalahan dalam interaksi sosial.

Autisme berasal dari kata “autos” yang berarti diri sendiri.

Autisme sering disebut juga dengan istilah Autism Spectrum Disorders (ASD). Menurut Koswara (2013) autis merupakan gangguan perkembangan seperti gangguan persepsi, linguistik, kognitif, komunikasi (dari gangguan komunikasi ringan sampai yang berat), seperti hidup dalam dunianya sendiri, ditandai dengan tidak kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan lingkungannya. Autisme merupakan suatu gangguan

perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi dan psikomotorik anak (Safaria, 2005).

Pendapat lain mengatakan bahwa autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat komplek/berat dalam kehidupan yang panjang, yang meliputi gangguan pada aspek perilaku, interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, serta gangguan emosi dan persepsi sensori bahkan pada aspek motoriknya (Yuwono, 2012). Anak penyandang autis mempunyai berbagai masalah yang mengganggu dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang interaksi sosial, komunikasi, pola bermain, gangguan sensoris, perilaku, dan emosi (Suryana, 2004).

Berdasarkan para pakar tersebut, disimpulkan bahwa autisme adalah sebuah gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh dapat mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotorik sehingga penderitanya dapat mengalami kesulitan dalam hal interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.

9) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Istilah Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) digunakan untuk menggambarkan seseorang yang kurang mampu untuk memperhatikan disertai dengan hiperaktif. Menurut Baihaqi dan Sugiarman (2006) ADHD adalah kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka.

Gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) merupakan gangguan perilaku yang ditandai oleh aktivitas motorik berlebih dan ketidakmampuan untuk memfokuskan perhatian (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Dalam DSM – IV (APA, 2013) menggambarkan ADHD sebagai gangguan yang dapat dideteksi sebelum anak usia tujuh tahun, namun dalam

prakteknya banyak orang yang tidak mendiagnosis hal ini sampai usianya bertambah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan perkembangan yang mana ditandai dengan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsive yang mana gejalanya dapat diketahui sebelum usia 7 tahun.

10) Gifted and Talented

Istilah Gifted and Talented digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata- rata (gifted), dan memiliki keunggulan pada bidang tertentu (talented). Menurut Tirtonegoro (2006), gifted adalah suatu terminologi bagi individu yang mempunyai IQ atau tingkat kecerdasaan lebih. Disamping itu mempunyai bakat istimewa yang menonjol dalam bidangnya. Seseorang dikatakan gifted talented apabila mempunyai tiga hal yaitu: (1) Intelegensi yang tinggi di atas rata-rata; (2) Kreativitas yang tinggi di atas rata-rata;

dan (3) Komitmen pada tugas yang tinggi (Idrus, 2013).

Sedangkan menurut Desiningrum (2016), gifted and talented merupakan individu yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa yaitu individu yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (task commitment) diatas individu seusianya (individu normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Dari penjelasan pakar, disimpulkan bahwa gifted and talented merupakan individu yang memiliki kecerdasan ataupun intelegensi di atas rata-rata dan memiliki keunggulan di bidang tertentu yang mana untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya membutuhkan pelayanan pendidikan khusus.

c. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan klasifikasinya, Anak Berkebutuhan Khusus memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus secara individual berbeda-beda (Riyadi, Misyanto, & Usop, 2017). Berikut karakteristik dari masing-masing Anak Berkebutuhan Khusus:

1) Tunanetra

Menurut Haenudin (2013), karakteristik anak tunanetra dapat dilihat dari 4 karakteristik utama, yaitu (a) segi kognitif; (b) segi akademik; (c) segi sosial emosional; dan (d)segi perilaku perilaku.

Menurut Rudiyati (2002), karakteristik anak tunanetra diantaranya: (a) rasa curiga terhadap orang lain; (b) perasaan mudah tersinggung; (c) verbalisme; (d) perasaan rendah diri; (e) adatan; (f) suka berfantasi; (g) berpikir kritis; dan (h) pemberani.

2) Tunarungu

Menurut Haenudin (2013), karakteristik anak tunarungu bisa dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu: (a) segi intelegensi; (b) segi bahasa dan bicara; serta (c) segi emosi dan sosial.

Menurut Suparno (2001), karakteristik anak tunarungu dalam segi bahasa dan bicara antara lain: (a) Miskin kosa kata; (b) Mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak; (c). Kurang menguasai irama dan gaya bahasa; (d) Sulit memahami kalimat- kalimat yang kompleks atau kaliamat-kalimat yang panjang serta bentuk kiasan

3) Tunagrahita

Menurut Haenudin (2013), secara umum karakteristik anak tunagrahita meliputi: (a) karakteristik belajar; dan (b) karakteristik sosial dan perilaku.

Menurut Mumpuniarti (2007), karakteristik anak tunagrahita dapat dilihat dari segi fisik, psikis dan sosial.

Karakteristik fisik yang terlihat dapat berupa adanya kelambatan dalam kemampuan sensomotorik. Karakteristik segi psikis yaitu berupa sukar berpikir abstrak, mudah dipengaruhi, kurang mampu mengendalikan perasaan, kurang memiliki kemampuan analisa, asosiasi lemah dan kepribadian kurang harmonis. Sedangkan karakteristik sosial anak tunagrahita bisa bergaul, menyesuaikan dilingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, melainkan ada yang bisa mandiri dalam masyarakat, bisa melakukan pekerjaan sederhana dan melakukan secara penuh sebagai orang dewasa.

4) Tunadaksa

Menurut Aziz (2015) karakteristik ketunadaksaan diantaranya yaitu: (a) Karakteristik kognitif; (b) Karakteristik intelegensi; (c) Karakteristik kepribadian; (d) Karakteristik fisik;

(e) Karakteristik bahasa dan bicara; (d)

Pendapat Nurhastuti (2019), karakteristik anak tunadaksa diantaranya yaitu: (a) Mengalami hambatan dari segi fisik; (b) Mengalami hambatan dalam faktor motoric; (c) Memiliki rasa kurang percaya diri; (d) keadaan yang lemah dibidang fisik; (e) Hambatan dalam faktor sensorik; (f) Hambatan dalam faktor kognisi; (g) Hambatan dalam mempersepsi; (h) Hambatan dalam segi emosi dan sosial; (i) Kurang mampu mengembangkan konsep diri.

5) Tunalaras

Menurut Haenudin (2013), secara umum karakteristik anak tunalaras meliputi: (a) Karakteristik belajar; (b) Karakteristik sosial; dan (c) Karakteristik Bahasa/Komunikasi.

Menurut Ibrahim (2005) menyebutkan karakteristik tunalaras dapat dilihat dari segi: (a) Intelegensia dan Prestasi Akademis; dan (b) Persepsi dan Keterampilan Motorik. Anak

tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan (IQ) yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Dari segi presepsi dan keterampilan motorik, anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani.

6) Kesulitan Belajar

Menurut Anton Sukarno (2004) mengemukakan karakteristik kesulitan belajar sebagai berikut: (a) Gangguan perhatian adalah hiperaktif, pengalihan perhatian. (b) Kegagalan untuk mengembangkan dan memobilisasi strategi untuk belajar, mengorganisasi belajar, kerangka belajar aktif, dan fungsi-fungsi metakognitif. (c) Lemah dalam kemampuan gerak antara koordinasi gerakan halus dan kasar, kegagalan umum dan canggung, persoalan-persoalan spasial. (d) Permasalahan- permasalahan persepsi antara lain: perbedaan stimulus, pendengaran, penglihatan, closure dan cequensi pendengaran dan penglihatan. (e) Kesulitan bahasa lisan antara lain: pendengaran, berbicara, daftar kata, kemampuan linguistik. (f) Kesulitan membaca antara lain: pengkodean, keterampilan dasar membaca, membaca komprehensif. (g) Kesulitan menulis antara lain:

mengeja, tulisan tangan, mengarang, (h) Kesulitan matematika antara lain: pemikiran kuantitatif, berhitung, waktu, ruang, dan menghitung fakta, (i) Tingkah laku sosial yang tidak pantas antara lain: persepsi sosial, tingkah laku emosi, penegakan saling hubungan.

7) Lamban Belajar (slow learner)

Menurut Bala dan Rao (2014) karakteristik slow learner dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu kognitif, bahasa, auditori-perseptual, visual-motor dan sosial-emosial. Menurut Reddy, Ramar, & Kusuma (2008), terdapat empat karakteristik anak lamban belajar, diantaranya yaitu keterbatasan kapasitas kognitif, memori atau daya ingat rendah, gangguan dan kurang konsentrasi, dan ketidakmampuan mengungkapkan ide.

8) Autisme

Menurut Hadist (2006) terdapat enam karakteristik anak autisme berdasarkan jenis masalah serta gangguan yang dialaminya, diantaranya yaitu: (a) Masalah dibidang Komunikasi;

(b) Masalah dibidang interaksi sosial; (c) Masalah dibidang kemampuan Sensoris; (d) Masalah dibidang pola bermain; (e) Masalah perilaku meliputi dari segi perilaku; (f) Masalah emosi meliputi dari segi emosi.

9) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Karakteristik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) menurut DSM-IV (dalam Baihaqi & Sugiarman, 2006) diantaranya yaitu: (a) Kurang perhatian; dan (b) Hiperaktivitas impulsivitas.

10) Gifted and Talented

Menurut Idrus (2013), karakteristik anak gifted and talented antara lain: (a) Kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi, biasannya ditunjukkan dengan perolehan tesintelegensi yang sangat tinggi, misal IQ diatas 130. Bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang- bidang tersebut; (b) Kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru; (c) Kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk mengarahkan

dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok; (d) Prestasi-prestasi yang istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, pendekatan terhadap tugas; (e) Standar performa yang tinggi (kadangkala terlalu perfeksionis); (f) Konsep diri yang positif, khususnya dalam kaitan dengan usaha – usaha akademis; dan (g) Perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata meskipun beberapa anak berbakat yang ekstrim mungkin mengalami kesulitan karena mereka sangat berbeda dari teman-teman sebayanya.

2. Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Pedidikan Inklusif

Inklusif adalah sebuah kata yang dipergunakan untuk menggambarkan penyatuan Anak Berkebutuhan Khusus dengan anak- anak reguler atau anak reguler di lingkungan yang sama yaitu di sekolah inklusif. Konsep pendidikan inklusif ini merujuk kepada kesadaran akan keberagaman siswa, dimana siswa menerima kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Menurut Hallahan, Kauffman, & Pullen (2009) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah regular sepanjang hari. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa Anak

Berkebutuhan Khusus dapat bersekolah di tempat yang sama.

Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan semua anak agar dapat belajar bersama-sama di satuan pendidikan umum (Amka, 2018). Pendidikan inklusi merupakan layanan yang menempatkan anak berkelainan berat, ringan, maupun sedang di satu kelas (Tarmansyah, 2007).

Menurut Ilahi (2016) pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dalam setting pendidikan inklusif, sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Hildegun Olsen dalam Tarmansyah, 2007)

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang menyatukan Anak Berkebutuhan Khusus dengan anak reguler di sekolah umum tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai kebutuhannya.

b. Tujuan Pendidikan Inklusif

Secara umum pendidikan inklusif diselenggarakan untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Perpem No. 70 tahun 2009). Hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif dan menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi seluruh siswa.

Menurut Budiyanto (2007), tujuan pendidikan inklusif dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum pendidikan iklusif yaitu memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak, khususnya anak- anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan, tujuan khusus pendidikan inklusif yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta didik, meningkatkan pemberdayaan nilai- nilai budaya lokal dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan peran tiga komponen (oarangtua, masyarakat, dan pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendapat Salim & Yusuf (2009), tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah: (1) Memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada semua anak (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif untuk pada intinya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan yang sama dan setara di lingkungan yang umum.

c. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif

Mewujudkan terselenggaranya pendidikan inklusif yang dapat mengakomodasi semua anak harus berpegang teguh pada prinsip- prinsip pendidikan inklusif.

Menurut Budiyanto (2007) prisip-prinsip pendidikan inklusi diantaranya: (1) Setiap orang berhak memperoleh layanan pendidikan

pada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya; (2) Setiap orang memiliki potensi, bakat, dan irama perkembangan masing-masing yang harus diberikan layanan secara tepat. (3) Pendekatan pembelajaran bersifat fleksibel, kooperatif dan berdayaguna. (4) Dalam pembelajaran lembaga pendidikan berkolaborasi dengan professional lain yang terkait. (5) Sekolah responsive terhadap kebutuhan khusus semua anak sesuai dengan tingkat kesiapan SDM serta sarana dan prasarananya. (6) Sekolah berkewajiban mengembangkan potensi anak secara optimal.

(7) Kurikulum berbasis kompetensi yang adaptif dan fleksibel. (8) Penekanan pada pemerataan dan peningkatan kualitas. (9) Penekanan pada etos keberhasilan untuk menggantikan sindrom kegagalan. (10) Penekanan pada pendekatan pembelajaran yang lebih humanis, demokratis, kooperatif dan kolaboratif serta disiplin bagi semua anak.

Sedangkan menurut Mudjito, Harizal, dan Elfindri (2012), menyebutkan bahwa pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis, yaitu sebagai berikut: (1) Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama; (2) Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar. (3) Tidak ada satu alasan-pun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki bukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya.

d. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tentunya berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah khusus. Pendidikan inklusif harus mencakup apa yang dibutuhkan oleh anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Pendapat Ilahi (2016), karakteristik pendidikan inklusif memiliki aspek-aspek atau karakteristik khusus yang membedakan dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

(1) Kurikulum yang fleksibel

Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif lebih menekankan pada bagaimana memberikan perhatian penuh

terhadap kebutuhan peserta didik, perlu adanya penyesuaian kurikulum berkaitan dengan waktu penguasaan terhadap sejumlah materi pelajaran. Fleksibilitas kurikulum harus menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan pada peserta didik yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik demi menunjang karier dan masa depanya. Misalnya dengan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan keterampilan dan potensi peserta didik yang belum berkembang.

(2) Pendekatan pembelajaran yang fleksibel

Dalam kelas inklusif terdapat peserta didik yang beragam salah satunya dalam hal kemampuan memahami materi pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif seorang pendidik harus mampu menggunakan pendekatan yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa menyulitkan peserta didik dengan berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kemampuannya.

(3) Sistem evaluasi yang fleksibel

Penilaian dalam pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Pendidik harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal lainya.

(4) Pembelajaran yang ramah

Pembelajaran yang ramah sangat diperlukan demi mendorong kelancaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Para peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dan motivasi yang mampu mendorong mereka untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karenanya, komponen utama yang diperlukan adalah adanya lingkungan yang ramah.

e. Faktor Pendukung Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif akan terlaksana dengan baik apabila antara satu faktor dengan faktor lain saling mendukung.

Menurut Tarsidi (2008), faktor pendukung keberhasilan pendidikan inklusif diantaranya:

(1) Sikap dan Keyakinan yang Positif:

(a) Guru reguler yakin bahwa Anak Berkebutuhan Khusus dapat berhasil.

(b) Kepala sekolah merasa bertanggung jawab atas hasil belajar Anak Berkebutuhan Khusus.

(c) Seluruh staf dan siswa sekolah yang bersangkutan telah dipersiapkan untuk menerima kehadiran Anak Berkebutuhan Khusus.

(d) Orang tua Anak Berkebutuhan Khusus terinformasi dan mendukung tercapainya tujuan program sekolah.

(e) Guru Pendamping Khusus memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan guru reguler di kelas

(2) Akses ke Kurikulum dan Lingkungan:

(a) Tersedia program keterampilan kompensatoris (misalnya:

Braille, O&M).

(b) Tersedia peralatan khusus dan teknologi asistif untuk memungkinkan Anak Berkebutuhan Khusus mengakses semua kegiatan kurikuler (misalnya: buku Braille, screen reader).

(c) Lingkungan fisik sekolah diadaptasikan agar lebih aksesibel bagi Anak Berkebutuhan Khusus (misalnya: ramp, tanda-tanda taktual).

3. Layanan Aksesibilitas Akademik a. Pengertian Aksesibilitas

Istilah aksesibilitas atau accessibility merupakan suatu istilah yang dipakai untuk mendiskripsikan sesuatu yang mudah

diakses atau dicapai. Menurut Poothullil, dkk (2013) aksesibilitas merupakan suatu efektivitas, efisien, dan kepuasan terhadap suatu produk (layanan, perangkat, dan lingkungan) bisa dipakai atau diakses oleh seluruh orang termasuk individu yang mempunyai kecacatan.

Aksesibilitas adalah salah satu hak untuk penyandang disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus. Aksesibilitas tidak hanya dapat diterapkan dalam pembangunan, melainkan dapat juga diterapkan dalam pembelajaran. Aksesibilitas didefinisikan dan diterapkan dalam beberapa bidang ilmu serta cara yang berbeda sehingga menghasilkan pengertian yang berbeda untuk setiap bidang ilmu (Geurs dan Wee, 2004).

Pada Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dan disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Sehingga Anak Berkebutuhan Khusus yang termasuk bagian dari penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk medapatkan aksesibilitas, baik aksesibilitas banguan gedung ataupun yang lainnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

Pendapat lain mengatakan bahwa aksesibilitas mengacu pada kemudahan mencapai barang, layanan, aktivitas dan tujuan

yang dapat diakses oleh seluruh orang (Litman, 2017).

Aksesibilitas yang baik diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya mengakses jalan raya, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri dan rekreasi baik aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum (Kartono, 2001). Hal tersebut mengisaratkan bahwa aksesibilitas tidak hanya terikat dalam satu bindang saja, tetapi juga dapat digunakan untuk banyak bidang.

Berdasarkan penjelasan para pakar, disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu desain universal yang dapat memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama termasuk penyandang disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus baik dalam bidang arsitkektur maupun bidang pendidikan.

b. Macam-macam Aksesibilitas

Menurut Demartoto (2005), aksesibilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Aksesibilitas fisik yaitu berupa guilding blok bagi difabel netra, tangga ramp, hand rail (pegangan tangan), lift, rambu-rambu lalu lintas, dan tanda-tanda signage.

2) Aksesibilitas non fisik yaitu berupa pendidikan dan ketenagakerjaan. Semua difabel memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan.

Sejalan dengan ASB (2009) aksesibilitas dibedakan menjadi dua, yaitu:

3) Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik merupakan suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan (ASB, 2009). Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada

bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Aksesibilitas fisik menyediakan fasilitas untuk membuat kehidupan senormal mungkin bagi semua orang dan bebas dari hambatan sosial dan fisik (Hasanzada, 2002). Aksesibilitas fisik merupakan faktor yang amat penting untuk menunjang kemandirian para penyandang cacat agar mereka dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat luas (Tarsidi, 2008).

4) Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas bukan hanya bersifat fisik, seperti lingkungan yang bebas hambatan dan transportasi yang mudah, tetapi juga memiliki aspek non fisik (pelayanan dan informasi) seperti sikap atau penerimaan (Roebyantho, 2006).

Aksesibilitas non fisik merupakan suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem (ASB, 2009).

Aksesibilitas non fisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis aksesibilitas, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

c. Layanan Aksesibilitas Akademik

Istilah Aksesibilitas sering digunakan dalam bidang arsitektur. Aksesibilitas dalam bidang arsitektur tergolong dalam jenis aksesibilitas fisik. Aksesibilitas ini diartikan sebagai kemudahan suatu lokasi meliputi kemudahan biaya, waktu dan usaha dalam melakukan perpindahan (Magribi, 2016). Namun demikian, aksesibilitas tidak hanya terbatas dipakai pada bidang arsitektur saja, melainkan juga dapat digunakan dalam

pembelajaran yang mana disebut dengan aksesibilitas akademik.

Aksesibilitas ini termasuk ke dalam aksesibilitas non-fisik.

Layanan aksesibilitas akademik diartikan sebagai suatu kemudahan seseorang (peserta didik) untuk memperoleh akses dalam bidang akademik. Layanan aksesibilitas akademik dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip Universal Design for Learning (UDL). Dalam penerapan desain universal perlu diperhatikan tahapan agar dapat terlaksana dengan baik. Terdapat 3 tahap dalam penerapan desain universal, yaitu tahap advokasi, akomodasi, dan aksesibilitas (Schwanke, Smith & Edyburn, 2001).

Dengan mengikuti kerangka kerja tahapan ini, diharapkan guru dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran terutama pada sekolah inklusi untuk memenuhi layanan aksesibilitas akademik bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

4. Universal Design For Learning

a. Konsep Universal Design for Learning

Universal Design for Learning (UDL) adalah sebuah konsep pendidikan atau pendekatan untuk merancang metode pembelajaran, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan prosedur evaluasi dalam upaya untuk membantu individu dengan perbedaan besar dalam kemampuan mereka untuk melihat, mendengar, berbicara, bergerak, membaca, menulis, memahami bahasa, hadir, mengatuur, terlibat, dan mengingat (Orkwis, 2003).

Selanjutnya, dijelaskan oleh Israel, Ribuffo, & Smith (2014) bahwa Universal Design for Learning (UDL) adalah perencanaan pembelajaran dan kerangka penyampaian yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses bermakna dan mengurangi hambatan belajar bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam.

Friend dan Bursuck (2015) berpendapat bahwa desain universal dalam proses pembelajaran adalah merancang materi,

metode, dan asesmen pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa difabel serta meminimalkan akomodasi. Contohnya ketersediaan alternatif media cetak seperti gambar, video, dan teks digital dapat memberikan akses terhadap muatan pelajaran yang siap pakai bagi peserta didik difabel maupun non difabel. Menurut Rao &

Meo (2016), penerapan Universal Design for Learning dapat diterapkan pada empat komponen pelajaran, yaitu tujuan, penilaian, metode, dan bahan yang erat kaitannya dengan keterampilan dan konsep dilambangkan dalam standar akademik.

Dalam CAST (2011), tujuan kurikulum Universal Design for Learning bukan hanya untuk membantu siswa menguasai bagian tertentu dari pengetahuan atau seperangkat keterampilan tertentu, tetapi untuk membantu mereka menguasai pembelajaran itu sendiri, untuk menjadi pembelajar yang ahli. Karakteristik dari pembelajar yang ahli diantaranya: a) strategis, terampil dan terarah; b) berpengetahuan, dan c) memiliki tujuan dan termotivasi untuk belajar lebih banyak. Merancang kurikulum menggunakan Universal Design for Learning memungkinkan guru untuk menghapus hambatan potensial yang dapat mencegah peserta didik dari memenuhi tujuan ini.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Universal Design for Learning adalah sebuah kerangka atau konsep yang digunakan untuk merancang pembelajaran bermakna yang dapat mengatassi hambatan belajar bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam di kelas inklusi.

b. Prinsip-prinsip Universal Design for Learning

Prinsip-prinsip Universal Design for Learning yang diterapkan dalam pendidikan diantaranya (Conn-Powers, et al, 2006):

1) Equitable curriculum

Pengajaran menggunakan kurikulum tunggal yang dapat diakses oleh siswa dengan kemampuan yang sangat beragam; kurikulum

tidak memisahkan siswa. Kurikulum dirancang untuk melibatkan semua siswa.

2) Flexible curriculum

Kurikulum dirancang untuk disajikan secara fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kemampuan dan preferensi individu;

hal ini juga mempertimbangkan hambatan fisik dan sensorik- motorik, seperti preferensi dan kecepatan belajar yang bervariasi.

3) Simple and intuitive instruction

Instruksinya mudah, disediakan dalam mode yang paling mudah diakses oleh siswa; bahasa, tingkat pembelajaran, dan kompleksitas presentasi dapat disesuaikan; kemajuan siswa dipantau secara berkelanjutan untuk mengatur ulang tujuan dan metode instruksional sesuai kebutuhan.

4) Multiple means of presentation

Kurikulum menyediakan banyak sarana presentasi untuk mengajar siswa dengan cara yang paling efektif menjangkau mereka, terlepas dari kemampuan sensorik, tingkat pengertian atau perhatian; Presentasi dapat diubah untuk memenuhi pola pengenalan siswa secara individu.

5) Success-oriented curriculum

Guru mendorong keterlibatan dengan kurikulum dengan menghilangkan hambatan yang tidak perlu untuk keterlibatan;

guru menyediakan lingkungan belajar yang mendukung melalui bantuan berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip desain kurikulum yang efektif sesuai kebutuhan: misalnya, mengajar ide besar, priming pengetahuan latar belakang, instruksi perancah, dan sebagainya.

6) Appropriate level of student effort

Keseluruhan lingkungan ruang kelas menyediakan kemudahan akses ke materi kurikuler, mempromosikan kenyamanan, mengatasi motivasi, dan mendorong keterlibatan siswa dengan

mengakomodasi berbagai cara respon siswa; penilaian sedang berlangsung, mengukur kinerja; instruksi dapat berubah berdasarkan hasil penilaian.

7) Appropriate environment for learning

Lingkungan kelas dan organisasi materi kurikuler memungkinkan adanya variasi dalam akses fisik dan kognitif oleh siswa serta variasi dalam metode pengajaran; lingkungan kelas memungkinkan untuk pengelompokan siswa yang bervariasi; dan ruang kelas mendorong pembelajaran.

Menurut CAST (2011) kerangka kerja Universal Design for Learning diselenggarakan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu:

1) Menyediakan beberapa cara representasi,

Peserta didik berbeda dalam cara memahami informasi yang diberikan kepada mereka. Misalnya, mereka yang memiliki hambatan sensorik (misalnya, tunanetra atau tunarungu);

ketidakmampuan belajar (misalnya, disleksia); bahasa atau perbedaan budaya, dan sebagainya mungkin memerlukan cara pendekatan yang berbeda. Menyediakan pilihan representasi sangat penting karena dapat memungkinkan sisa untuk membuat koneksi dan keterkaitan konsep.

2) Menyediakan beberapa cara tindakan dan ekspresi,

Peserta didik berbeda dalam cara menerima pembelajaran lingkungan dan mengekspresikan apa yang mereka ketahui.

Misalnya, individu dengan gangguan motorik yang signifikan (misalnya, cerebral palsy), mereka yang berjuang dengan kemampuan strategis dan organisasi (gangguan fungsi eksekutif), mereka yang memiliki hambatan bahasa, dan sebagainya mendekati tugas belajar yang sangat berbeda. Beberapa mungkin dapat mengekspresikan diri dengan baik dalam teks tertulis tetapi tidak dalam berbicara, dan sebaliknya. Tindakan dan ekspresi

membutuhkan kesepakatan strategi, praktik, dan organisasi yang mana didalamnya terdapat peserta didik yang berbeda.

3) Menyediakan beberapa cara keterlibatan.

Keterlibatan merupakan elemen penting untuk belajar, dan peserta didik sangat berbeda dalam cara-cara dimana mereka dapat terlibat atau termotivasi untuk belajar. Ada berbagai sumber yang dapat mempengaruhi variasi individu dalam keterlibatan termasuk neurologi, budaya, relevansi pribadi, subjektivitas, dan pengetahuan latar belakang, dan faktor lain.

Dari penjabaran tersebut, prinsip-prinsip utama Universal Design for Learning meliputi prinsip representasi, prinsip tindakan dan ekspresi, dan prinsip keterlibatan.

c. Universal Design for Learning di Sekolah Inklusi

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif menekankan pada adanya kesempatan pendidikan yang setara kepada seluruh anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif berimplikasi terhadap kompetensi guru di sekolah inklusi untuk dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik di kelas inklusi.

Layanan aksesibilitas akademik di sekolah inklusi terkadang kurang diperhatikan, padahal hal tersebut dapat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Salah satu solusi untuk meningkatkan layanan akademik yaitu dengan menerapkan prinsip Universal Design for Learning. Penerapan Universal Design for Learning memberikan harapan yang besar terhadap terwujudnya layanan aksesibilitas akademik Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusi. Dalam penerapan Universal Design for Learning memperhatikan kerangka tahapan-tahapan yang meliputi advokasi, akomodasi, dan aksesibilitas (Schwanke, Smith & Edyburn, 2001).

1) Tahap Advokasi

Tahap advokasi merupakan tahapan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dan memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Tahap advokasi dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi secara persuasif dalam upaya membangun kesadaran bagi semua, baik guru maupun peserta didik mengenai konsep keberagaman.

2) Tahap Akomodasi

Tahap akomodasi merupakan tahap pemberian dukungan terhadap individu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Pada konteks pembelajaran, tahap akomodasi ini di implementasikan dengan melakukan adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian di kelas inklusif.

3) Tahap Aksesibilitas

Tahap aksesibilitas merupakan tahapan dimana tercapainya lingkungan yang telah direkayasa, dimana dukungan dan akomodasi yang telah diberikan dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik sehingga kebutuhan belajarnya sudah terpenuhi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Universal Design for Learning di sekolah inklusi dalam rangka mewujudkan layanan aksesibilitas akademik Anak Berkebutuhan Khusus dapat dicapai dengan menerapkan kerangka tahapan Universal Design for Learning yang meliputi tahap advokasi, tahap akomodasi, dan tahap aksesibilitas.

5. Buku Panduan

a. Pengertian Buku Panduan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Buku adalah

bahan yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang dijilid dan diberi cover, yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran yang disusun secara sistematis oleh pengarangnya (Prastowo, 2015). Buku memegang peranan penting dalam kehidupan. Buku dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Buku juga merupakan sumber belajar. Buku yang digunakan sebagai sumber belajar merupakan buku yang berisi teks tertulis yang didalamnya terdapat ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomer 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan disebutkan bahwa buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Pengertian panduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu petunjuk. Sehingga buku panduan diartikan sebagai buku petunjuk atau acuan dalam melakukan sesuatu. Buku panduan merupakan buku yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan informasi dan petunjuk dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, yang dimaksud dengan buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 Pasal 5 ayat (5) yang dimaksud buku panduan guru yaitu buku yang memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku panduan adalah buku yang digunakan sebagai acuan yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Buku panduan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman oleh guru dalam melaksanakan proses pengajaran, pada

penelitian ini yang dimaksud adalah pengajaran dalam memberikan layanan aksesibilitas akademik untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar inklusi.

b. Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan Buku Panduan

Buku panduan memiliki fungsi, tujuan dan kegunaan. Menurut Prastowo (2011) fungsi, tujuan, dan kegunaan buku panduan diantaranya adalah:

1) Fungsi Buku Panduan

Buku panduan dapat berfungsi sebagai bahan referensi atau rujukan bagi pendidik, sebagai bahan evaluasi, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum, dan sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik.

2) Tujuan Buku Panduan

Buku panduan bertujuan untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik.

3) Kegunaan Buku Panduan

Kegunaan buku panduan yaitu untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum, dapat menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pembelajaran, dan memberi pengetahuan bagi pendidik.

c. Kelayakan Buku Panduan

Buku panduan yang baik harus mencangkup kriteria kelayakan menurut aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan layak atau tidaknya buku panduan ini didasarkan pada instrumen penilaian buku teks menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 43 ayat (5) disebutkan bahwa kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Menurut Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP) dalam menentukan kelayakan buku teks dapat mencangkup empat aspek, yaitu aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Dari keempat aspek kelayakan ini nantinya dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang lebih detail sehingga dapat diterapkan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu buku panduan sebagai buku standar. Berikut penjabaran dari empat aspek penilaian buku teks beserta indikatornya.

1) Aspek kelayakan isi

Aspek kelayakan isi ini diuraikan menjadi 12 indikator sebagai berikut: a) Kelengkapan materi; b) Keluasan materi; c) Kedalaman materi; d) Keakuratan konsep dan definisi; e) Keakuratan fakta dan data; f) Keakuratan contoh dan kasus; g) Keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi; h) Keakuratan istilah:

i) Gambar, diagram dan ilustrasi dalam kehidupan sehari- hari; j) Menggunakan contoh kasus yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari; k) Mendorong rasa ingin tahu; dan l) Menciptakan kemampuan bertanya.

2) Aspek kebahasaan

Aspek kebahasaan ini diuraikan menjadi 10 indikator yaitu sebagai berikut: a) Ketepatan struktur kalimat sesuai dengan EYD; b) Keefektifan kalimat; c) Kebakuan istilah; d) Kata yang digunakan tidak ambigu; e) Informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik dan lazim dalam komunikasi tulis Bahasa Indonesia; f) Pemahaman terhadap pesan atau informasi; g) Ketepatan tata Bahasa; h) Ketepatan ejaan: i) Konsistensi penggunaan istilah; dan j) Konsistensi penggunaan simbol atau ikon.

3) Aspek Penyajian

Aspek penyajian diuraikan menjadi 6 indikator, yaitu sebagai berikut: a) Keruntutan konsep; b) Konsistensi sistematika sajian;

c) Pengantar; d) Daftar Pustaka; e) Keruntutan antar alinea; dan f) Keutuhan makna dalam alinea.

4) Aspek Kegrafikan

Aspek kegrafikan diuraikan menjadi 12 indikator, yaitu sebagai berikut: a) Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO; b) Kesesuaian ukuran dengan materi isi buku; c) Penampilan unsur tata letak pada sampul muka, belakang dan punggung secara harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten.; d) Warna unsur tata letak harmonis yang memperjelas fungsi; e) Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca; f) Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi huruf; g) Ilustrasi sampul:

menggambarkan isi/materi dan mengungkapkan karakter obyek;

bentuk, warna, ukuran, proporsi obyek sesuai realita; h) Konsistensi tata letak: i) Tata letak mempercepat halaman; j) Tipografi isi buku sederhana : tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf; penggunaan variasi huruf; lebar susunan normal;

spasi antar huruf normal; k) Tipografi isi buku memudahkan pemahaman: jenjang judul-judul jelas, konsisten dan proporsional; tanda pemotongan kata; dan l) Ilustrasi isi : mampu mengungkap makna/arti dari obyek; bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan; kreatif dan dinamis.

Sedangkan menurut Prastowo (2015) menyatakan standar penilaian dirumuskan dengan melihat tiga aspek yaitu sebagai berikut:

1) Standar materi meliputi: kelengkapan materi, keakuratan materi, kegiatan yang mendukung materi, kemukhtakhiran materi, upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa, pengorganisasian materi mengikuti sistematika keilmuan, materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir, materi merangsang siswa untuk melakukan inquiry dan penggunaan notasi, simbol, dan satuan.

2) Standar penyajian meliputi: organisasi penyajian umum, organisasi penyajian perbab, penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan, melibatkan siswa secara aktif.

mengembangkan proses pembentukan pengetahuan, tampilan umum, variasi dalam cara penyampaian informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, anatomi buku pelajaran, memperhatikan kode etik dan hak cipta, memperhatikan kesetaraan gender dan kepedulian terhadap lingkungan.

3) Standar bahasa meliputi: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peristilahan mematuhi ejaan yang disempurnakan, kejelasan bahasa yang digunakan, kesesuaian bahasa, kemudahan untuk dibaca.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria buku panduan yang berkualitas meliputi empat aspek kelayakan yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Kriteria ini digunakan oleh peneliti sebagai dasar agar hasil pengembangan produk buku panduan tidak menyimpang dari standar yang telah ditentukan oleh BSNP.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015), penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya keberagaman karakteristik peserta didik dalam kelas yang inklusif sehingga dalam penelitian mengulas tentang pengertian, prinsip, dan penerapan Universal Design for Learning (UDL).

Penelitian ini mengemukakan bahwa prinsip Universal Design for Learning memberi keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum, menyesuaikan cara penyampaian pembelajaran, dan menilai siswa dengan cara yang memungkinkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wardah (2019), penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu yang berkembang di masyarakat mengenai

kemampuan Guru Pembimbing Khusus dalam memberikan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang notabenenya bukanlah dari lulusan Sarjana Pendidikan Luar Biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam perencanaan program kekhususan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, selain itu pelayanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus tidak dapat berjalan dengan efektif dikarenakan minimnya pengetahuan guru pembimbing khusus non-PLB tentang Anak Berkebutuhan Khusus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati, Karyanto, & Rindarjono, (2016), tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengetahui bagaimana pengaruh kondisi internal individual siswa terhadap motivasi siswa melanjutkan sekolah serta pengaruh aksesibilitas siswa SMP Negeri 3 kradenan terhadap motivasi siswa melanjutkan sekolah. Dalam peenelitian ini terdapat beberapa permasalahan terkait aksesibilitas, prestasi akademik siswa, dan siswa melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya disebutkan bahwa kemampuan akademik siswa merupakan fondasi dasar atau sebagai kemampuan awal siswa untuk belajar atau memperoleh ilmu ditingkat selanjutnya. Apabila prestasi akademik siswa tidak mencukupi kriteria maka siswa akan kesulitan untuk menyerap ilmu ditingkat pendidikan selanjutnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Persada dan Efendi (2018), penelitian ini mendiskripsikan tentang sejauh mana sekolah inklusif melaksanakan layanan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang pendidkan inklusif yang masih minim dan belum adanya Guru Pendamping Khusus merupakan contoh dari belum maksimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif.

5. Penelitian Juwita (2009), penelitian studi kasus yang dilakukan di sekolah inklusi kota Surakarta terkait implementasi program pendidikan inklusif menunjukkan hasil adanya kendala-kendala implementasi pendidikan inklusif di kota Surakarta diantaranya kurang maksimalnya implementasi

layanan bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, guru-guru mengeluhkan merasa terbebani mengajar Anak Berkebutuhan Khusus, Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum menguasai materi, dan kurang memadainya fasilitas, khususnya buku-buku koleksi perpustakaan agar menambah ilmu tentang pendidikan anak luar biasa.

6. Penelitian oleh Woodcock dan Wolfson (2019) menunjukkan temuan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Inklusi di Kanada ditemukan banyak masalah utama seputar keberhasilan inklusi tidak hanya terletak pada tingkat guru kelas dalam hal sikap dan penerapan praktis strategi inklusif di kelas, tetapi juga terletak di sekolah iklim dan budaya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nishan (2018) menyebutkan bahwa tantangan guru regular dalam menerapkan pendidikan inklusif di Sekolah Maldives yaitu adanya kekurangan sumber daya, ukuran kelas terlalu besar, kurangnya waktu, kurangnya guru yang terlatih, dan kurangnya pengetahuan guru.

8. Penelitian Manrique dkk (2019) menyebutkan Guru Sekolah Dasar di Brazil dan Portugal tidak memanfaatkan bahan pendukung yang dapat dimanfaatkan guru di kelas regular dikarenakan keberadaan materi ini tidak diketahui dan tidak adanya pelatihan guru tentang cara penggunaannya.

9. Penelitian Burgstahler & Moore (2009) “Making Student Services Welcoming and Accessible Through Accommodations and Universal Design” dalam penelitian ini membahas bahwa layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas kurang mengakomodasi kebutuhan bagi penyandang disabilitas tersebut.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2017) menunjukkan bahwa sekolah sudah mendapat izin serta pembinaan dalam rangka pelaksanaan program inklusif namun belum ada pelatihan khusus yang tersebar merata, pada evaluasi produk hasilnya yaitu prestasi akademik dan non akademik Anak Berkebutuhan Khusus rata-rata.

11. Penelitian oleh Bock, Borders, & Probst (2016) menunjukkan bahwa banyak siswa dengan Autism Spectrum Disorders (ASD) memiliki kemampuan untuk memperoleh keterampilan sosial dan akademik di kelas inklusif.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Devries, Vob, & Gebhardt (2018) menunjukkan bahwa konsep diri akademik dan inklusi emosional lebih rendah untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Fage, et.al. (2019) menyebutkan bahwa pengaturan ruang kelas merupakan hal yang utama bagi siswa Autism Spectrum Disorders (ASD), karena hal tersebut berpengaruh terhadap pengaturan emosi anak ASD.

14. Sharma (2017) menyebutkan bahwa hal yang menghambat pendidikan inklusif diantaranya yaitu pemahaman yang terbatas tentang konsep, disabilitas, dan sikap negatif terhadap penyandang disabilitas

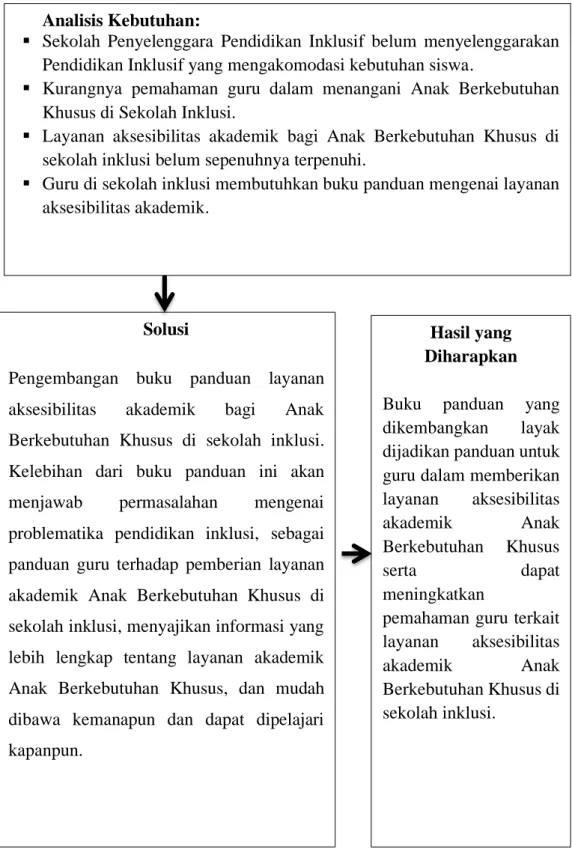

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Berdasarkan skema tersebut, kerangka berpikir pada penelitian ini berawal dari permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah inklusi kota Surakarta.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum menyelenggarakan pendidikan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan siswa, kurangnya pemahaman guru dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusi, serta layanan aksesibilitas akademik untuk Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusi belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebelumnya, peneliti melakukan pengukuran terlebih dahulu mengenai sejauh mana pengimplementasian layanan aksesibilitas akademik Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusi kota Surakarta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan model pengembangan buku panduan layanan