HUBUNGAN FAKTOR SOSIODEMOGRAFI IBU DENGAN DEHIDRASI DAN GANGGUAN ELEKTROLIT PADA BALITA

PENDERITA DIARE DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN PADA TAHUN 2017 - 2018

SKRIPSI

Oleh :

PASCA NADIA FITRI 160100049

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

HUBUNGAN FAKTOR SOSIODEMOGRAFI IBU DENGAN DEHIDRASI DAN GANGGUAN ELEKTROLIT PADA BALITA

PENDERITA DIARE DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN PADA TAHUN 2017 - 2018

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

PASCA NADIA FITRI 160100049

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Hubungan Faktor Sosiodemografi Ibu dengan Dehidrasi dan Gangguan Elektrolit pada Balita Penderita Diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada Tahun 2017 – 2018

Nama Mahasiswa : Pasca Nadia Fitri

NIM : 160100049

Program Studi : Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Komisi Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Hubungan Faktor Sosiodemografi Ibu dengan Dehidrasi dan Gangguan Elektrolit pada Balita Penderita Diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada Tahun 2017-2018” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S (K), yang banyak memberikan dukungan secara psikologi selama proses penyusunan skripsi.

2. Dosen Pembimbing, Dr. dr. Rina Amalia Caromina Saragih, M.Ked (Ped), Sp.A, yang banyak memberikan arahan, masukan, ilmu, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sedemikian rupa.

3. Ketua Penguji, Dr. dr. Oke Rina Ramayani, Sp.A(K) dan Anggota Penguji, dr. Mustafa Mahmud Amin, M.Ked(KJ), MSe, Sp.KJ(K), untuk setiap kritik dan saran yang membangun selama proses pembuatan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik, dr. Zulham, M.Biomed, PhD, yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan 7 semester.

5. Ibunda Dra. Hj. Nur Asmah Harahap, M.Ag, selaku orang tua penulis yang senantiasa menjadi penyemangat dengan memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan dan semangat.

6. Ayahanda Alm. Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag, selaku orang tua penulis yang menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. H. Abdul Maas Harahap selaku kakek kandung penulis yang memberikan banyak dukungan dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini.

8. Yazid Pasca Muhajir, S.T, Zahra Nabila dan Selvi Nadira selaku saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan dari mulai awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh pihak RSUP H. Adam Malik Medan yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman sejawat dan seperjuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Tasya Epifania Sembiring, Bulan Visia Rosa, Sonyalita Gultom, dan Rahmadani Siregar yang telah memberikan motivasi, semangat, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi konten maupun cara penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan Negara terutama dalam bidang pendidikan terkhususnya ilmu kedokteran.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Pengesahan ... i

Kata Pengantar ... ii

Daftar Isi ... iv

Daftar Gambar... vi

Daftar Tabel ... vii

Daftar Lampiran ... viii

Daftar Singkatan ... ix

Abstrak ... x

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1 Tujuan Umum ... 3

1.3.2 Tujuan Khusus ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

1.4.1 Bidang Penelitian... 3

1.4.2 Bidang Masyarakat ... 4

1.4.3 Bidang Kesehatan ... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Diare ... 5

2.1.1 Definisi ... 5

2.1.2 Epidemiologi... 5

2.1.3 Etiologi ... 5

2.1.4 Faktor Risiko ... 6

2.1.5 Klasifikasi ... 7

2.1.6 Patofisiologi ... 8

2.1.7 Manifestasi Klinis ... 10

2.1.8 Diagnosis ... 11

2.1.8.1 Anamnesis... 11

2.1.8.2 Pemeriksaan Fisik ... 12

2.1.8.3 Pemeriksaan Penunjang ... 12

2.1.9 Tatalaksana ... 13

2.1.10 Komplikasi ... 17

2.2 Dehidrasi ... 17

2.2.1 Definisi ... 17

2.2.2 Derajat Dehidrasi ... 18

2.2.3 Tatalaksana ... 20

2.2.3.1 Tatalaksana Tanpa Dehidrasi ... 20

2.2.3.2 Tatalaksana Dehidrasi Sedang/Ringan ... 22

2.2.3.3 Tatalaksana Dehidrasi Berat ... 25

2.3 Gangguan Elektrolit ... 27

2.3.1 Gangguan Keseimbangan Natrium ... 27

2.3.1.1 Hiponatremia ... 27

2.3.1.2 Hipernatremia ... 28

2.3.2 Gangguan Keseimbangan Kalium ... 28

2.3.2.1 Hipokalemia ... 29

2.3.2.2 Hiperkalemia ... 29

2.4 Faktor Sosiodemografi Ibu ... 29

2.4.1 Tingkat Pendidikan Ibu ... 30

2.4.2 Status Bekerja Ibu ... 31

2.4.3 Usia Ibu ... 31

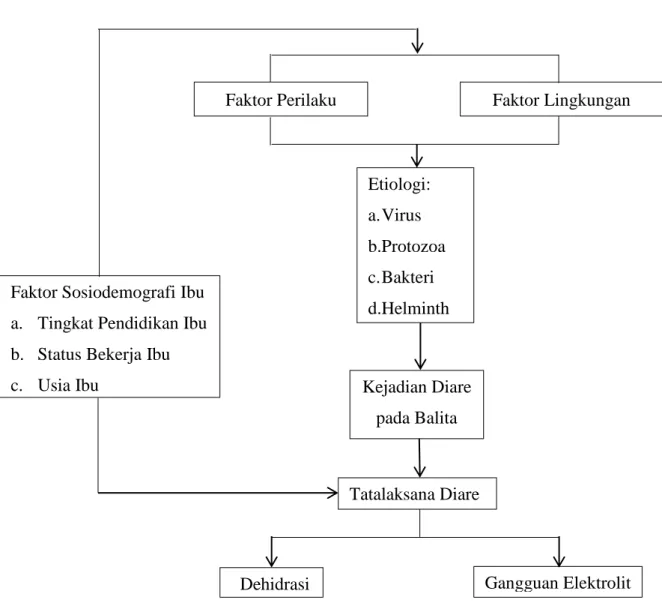

2.5 Kerangka Teori ... 32

2.6 Kerangka Konsep ... 33

2.7 Hipotesis ... 33

BAB III. METODE PENELITIAN ... 34

3.1 Rancangan Penelitian ... 34

3.2 Lokasi Penelitian ... 34

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 34

3.3.1 Populasi ... 34

3.3.2 Sampel ……. ... 34

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 36

3.5 Definisi Operasional ... 36

3.6 Analisis Data ... 38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 39

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 39

4.2 Karakteristik Responden ... 39

4.3 Hubungan Sosiodemografi Ibu dengan Dehidrasi ... 40

4.4 Hubungan Sosiodemografi Ibu dengan Gangguan Elektrolit ... 43

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 45

5.1 Kesimpulan... ... 45

5.2 Saran ... ... 45

DAFTAR PUSTAKA ... 47

LAMPIRAN... ... 50

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1 Patofisiologi diare ... 9

2.2 Rencana terapi A, penanganan di rumah... 21

2.3 Rencana terapi B, penanganan dehidrasi sedang/ringan dengan oralit ... 24

2.4 Rencana terapi C, penanganan dehidrasi berat dengan cepat ... 26

2.5 Kerangka teori ... 32

2.6 Kerangka konsep ... 33

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1 Skor penilaian klinis dehidrasi ... 14

2.2 Derajat dehidrasi berdasarkan persentase kehilangan air dari berat badan... 18

2.3 Derajat dehidrasi berdasarkan skor WHO... 18

2.4 Gejala klinis dehidrasi ... 19

2.5 Diare berdasarkan derajat dehidrasi ... 20

2.6 Pemberian cairan intravena pada dehidrasi sedang/ringan ... 23

2.7 Pemberian cairan intravena bagi anak dengan dehidrasi berat ... 25

4.1 Karakteristik responden ... 39

4.2 Hasil analisis hubungan sosiodemografi ibu dengan dehidrasi pada balita diare ... 40

4.3 Hasil analisis multivariat status dehidrasi pada balita diare... 42

4.4 Hasil analisis hubungan sosiodemografi ibu dengan gangguan elektrolit pada balita diare ... 43

4.5 Hasil analisis multivariat status elektrolit pada balita diare ... 44

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

A Biodata Penulis ... 50

B Pernyataan Orisinalitas... 52

C Ethical Clearance Penelitian ... 53

D Surat Izin Penelitian ... 54

E Output Perangkat Lunak Statistik ... 55

F Data Induk Penelitian ... 66

DAFTAR SINGKATAN

ADH : Antidiuretik Hormone

AQP2 : Aquaporin-2

BAB : Buang Air Besar

BB : Berat Badan

BJ : Berat Jenis

CFR : Case Fatality Rate

Depkes RI : Departemen Kesehatan Republik Indonesia EAggEC : Enteroaggregative Escherichia coli

EHEC : Enterohemorrhagic Escherichia coli EIEC : Enteroinvasive Escherichia coli

EKG : Elektrokardiogram

EPEC : Enteropathogenic Escherichia coli ETEC : Enterotoxigenic Escherichia coli IDAI : Ikatan Dokter Anak Indonesia

IR : Insiden Rate

IWL : Insisible Water Loss

Kemenkes RI : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

KLB : Kejadian Luar Biasa

MCK : Mandi Cuci Kakus

pH : Potensial Hidrogen

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar

SIADH : Syndrome of Inappropriate ADH secretion

WHO : World Health Organisation

ABSTRAK

Latar Belakang. Diare merupakan penyebab kematian terbanyak pada balita di Indonesia. Diare yang berkepanjangan menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi. Dehidrasi berlanjut menjadi gangguan elektrolit yang menjadi komplikasi tersering dan paling berbahaya. Hal ini menjadi penyebab utama kematian diare akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui feses.

Dengan demikian, dehidrasi balita memerlukan penanganan yang tepat. Dalam hal ini, peran ibu sangat penting dalam upaya pengobatan dan perawatan balita. Bentuk tindakan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, status bekerja, dan usia ibu. Tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor sosiodemografi ibu dengan dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita diare di RSUP H. Adam Malik Medan. Metode. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 74 balita yang merupakan subjek dari RSUP H. Adam Malik Medan pada Januari 2017 – Desember 2018 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan data adalah consecutive sampling. Hasil. Angka kejadian pasien balita dengan diagnosis diare di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2017-2018 didapatkan sebanyak 74 kasus. Prevalensi pendidikan ibu terhadap balita diare dengan dehidrasi terbanyak ditemukan pada pendidikan ibu >9 tahun (62,2%), berdasarkan status bekerja ibu dehidrasi terbanyak ditemukan pada ibu yang bekerja (70,3%).

Didapati adanya hubungan antara pendidikan ibu (p=0,036) dan status bekerja ibu (p=0,034) terhadap dehidrasi, Tidak adanya hubungan antara pendidikan ibu (p=0,086) dengan elektrolit dan adanya hubungan antara status bekerja ibu (p=0,029) dengan elektrolit balita diare. Usia balita menjadi faktor yang paling dominan terhadap dehidrasi dan tingkat pendidikan ibu yang berpengaruh signifikan terhadap elektrolit. Kesimpulan. Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status bekerja ibu terhadap dehidrasi, ada hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap status elektrolit, dan tidak ada hubungan status bekerja ibu terhadap status elektrolit balita diare.

Kata kunci :dehidrasi, gangguan elektrolit , faktor sosiodemografi ibu, balita, diare.

ABSTRACT

Background. Diarrhea is the most cause of death in toddlers in Indonesia. Prolonged diarrhea causes her sufferers to dehydrate. Dehydration continues to be an electrolyte disorder that becomes the most dangerous and most dangerous complication. This became the main cause of diarrhea death due to fluid loss and electrolyte through the feces. Thus, toddler dehydration requires proper handling. In this case, the role of the mother is critical in the treatment efforts of toddlers. The form of the act is influenced by education, working status, and mother age.

Objectives. This study was conducted to find out the relationship of maternal socio demographic factors to dehydration and electrolyte disorder in diarrhea toddlers at H. Adam Malik Medan RSUP in January 2017-Decembeer 2018 which meets the criteria of inclusion and exclusion. Data retrieval technique is consecutive sampling. Results. The incidence rate of toddlers patients with diarrhea diagnosis at H. Adam Malik Medan RSUP of 2017-2018 was obtained as much as 74 cases. The prevalence of maternal education to diarrhea toddlers with the most dehydration is found in maternal education of >9 years (62,2%), based on the most dehydrated mother working status found in working mothers (70,3%). There is a connection between maternal education (p=0,036) and maternal working status (p=0,034) to dehydration, the absence of a relationship between maternal education (p=0,086) to electrolytes and the relationship between maternal working status (p=0,029) with a diarrhea toddler electrolyte. The age of toddlers became the most dominant factor to dehydration and the level of maternal education that had a significant effect on electrolytes. Conclusion. There is a connection between maternal education level and maternal working status against dehydration, there is a maternal education level relationship to electrolyte status, and there is no maternal working status relationship to the electrolyte status of diarrhea toddlers.

Keywords: dehydration, electrolyte disorder, maternal sociodemographic factor, toddlers, diarrhea.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diare merupakan penyakit kedua yang menjadi penyebab utama kematian pada anak usia di bawah 5 tahun (WHO, 2018). Setiap tahunnya, diperkirakan terdapat 1,7 milyar kasus diare yang terjadi di dunia dan menyebabkan kematian pada 760.000 anak, terutama usia di bawah lima tahun (WHO, 2013). Diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang. Tujuh belas persen kematian anak di dunia disebabkan oleh diare dan sebagian besar kejadian tersebut terjadi di negara berkembang (Subagyo and Santoso, 2012).

Diare di Indonesia sendiri merupakan penyebab kematian terbanyak pada balita dengan persentase 25,2%. Prevalensi diare pada kelompok usia 1 hingga 4 tahun di Indonesia sebanyak 16,7% dan merupakan prevalensi terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya (Kemenkes RI, 2011). Pada tahun 2013, Insiden diare di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 3,5% pada seluruh usia dengan insiden tertinggi pada kelompok usia balita sebesar 6,7% (Riskesdas, 2013). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Medan, periode Januari hingga Juli 2016 mencatat sebesar 15.128 warga menderita diare dari jumlah penduduk sebesar 2.210.624 jiwa (Dinkes kota Medan, 2016).

Meskipun dengan persentase yang sedikit menurun, kejadian diare khususnya pada balita masih terbilang tinggi dan perlu diwaspadai karena merupakan penyakit yang berpotensi mengalami kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia. Pada tahun 2017, terjadi 21 kali KLB diare yang tersebar di kabupaten/kota, masing- masing terjadi 2 kali KLB dengan angka kematian (CFR) mencapai 1,97%

sehingga dapat dikatakan sudah melebihi target CFR yang diharapkan yaitu <1%

(Kemenkes RI, 2018).

Pada balita yang mengalami diare berkepanjangan akan menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi. Sebagian besar dehidrasi terjadi akibat keterlambatan dalam penanganan medis (Depkes, 2009). Dehidrasi berlanjut

menjadi gangguan elektrolit yang merupakan komplikasi tersering dan paling berbahaya. Hal ini menjadi penyebab utama kematian pada diare akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui feses (Widoyono, 2011). Pengukuran kadar elektrolit serum harus dilakukan saat anak mengalami dehidrasi berat atau sedang yang menunjukkan tanda gangguan elektrolit, seperti kejang, perut kembung, atau kelemahan otot (Canavan and Arant, 2009). Berbagai jenis gangguan elektrolit yang terjadi, seperti abnormalitas kadar natrium (Na), kalium (K), magnesium (Mg), klorida (Cl) dan kalsium (Ca) dalam serum, berhubungan dengan peningkatan laju mortalitas anak dengan diare (Ahmad et al., 2016).

Dehidrasi yang dialami balita memerlukan penanganan yang tepat mengingat bahaya yang dapat berujung pada kematian. Penderita ditangani dengan pemberian rehidrasi dan penggantian elektrolit yang hilang sesuai dengan derajat keparahan dehidrasi (Christy, 2014). Peran ibu sangat penting dalam upaya pengobatan dan perawatan balita yang menderita diare. Bentuk tindakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, dapat berupa pendidikan, status bekerja, dan usia ibu (Notoatmodjo, 2010). Pendidikan seseorang yang tinggi memudahkan orang tersebut dalam penerimaan informasi (Utami and Luthfiana, 2016). Menurut penelitian, ibu yang tidak bekerja akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk merawat anak-anaknya dan mencari lebih banyak informasi mengenai kesehatan anak (Novrianda et al. 2014). Kemudian, bertambahnya usia ibu dapat menjadikan pengalaman dalam melakukan tindakan penanganan diare pada balita (Pati, 2013). Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai hubungan faktor sosiodemografi ibu dengan dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan dehidrasi pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018?

2. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018?

3. Bagaimana hubungan antara status bekerja ibu dengan dehidrasi pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018?

4. Bagaimana hubungan antara status bekerja ibu dengan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018?

1.3 TUJUAN PENELITIAN 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara faktor sosiodemografi ibu dengan dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan dehidrasi pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018.

2. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018.

3. Mengetahui hubungan antara status bekerja ibu dengan dehidrasi pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018.

4. Mengetahui hubungan antara status bekerja ibu dengan gangguan elektrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2017-2018.

1.4 MANFAAT PENELITIAN 1.4.1 Bidang Penelitian

Sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor sosiodemografi ibu dengan dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita penderita diare dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pencegahan dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita yang menderita diare.

1.4.2 Bidang Masyarakat

Sebagai sumber informasi terutama bagi orang tua untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan gangguan elektrolit pada balita penderita diare.

1.4.3 Bidang Kesehatan

Memberikan informasi tentang faktor sosiodemografi ibu yang mana saja yang memengaruhi dehidrasi dan gangguan elekrolit pada balita penderita diare di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DIARE 2.1.1 Definisi

Diare adalah buang air besar (BAB) dengan konsistensi feses lebih cair dengan frekuensi >3 kali sehari (Riskesdas, 2019). Dapat pula dengan frekuensi BAB yang lebih sering dari biasanya (WHO, 2018). Feses dapat disertai dengan darah, mucus, lemak, dan partikel makanan yang tidak tercerna (Kemenkes RI, 2011). Berat feses lebih banyak dari biasanya yaitu lebih dari 200 gram atau 200 ml/24 jam (Longo and Fauci, 2014).

2.1.2 Epidemiologi

Ada hampir 1,7 miliar kasus diare anak-anak setiap tahun yang akan membunuh sekitar 525.000 anak, terutama usia di bawah 5 tahun di dunia (WHO, 2018). Di Indonesia, Sekitar 70% kematian balita disebabkan oleh diare, pneumonia, malnutrisi, malaria, dan campak (Depkes RI, 2009). Berdasarkan hasil survei oleh Kementrian Kesehatan, angka insiden rate (IR) cenderung meningkat sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Pada tahun 2000 insiden diare yaitu 301/1000 penduduk, tahun 2003 insidens diare naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 insiden diare menjadi 423/1000 penduduk, dan tahun 2010 insiden diare menjadi 411/1000 penduduk (Kemenkes RI, 2011).

2.1.3 Etiologi

Berdasarkan organisme penyebab terdapat 4 etiologi diare, yaitu:

1. Virus : Merupakan penyebab diare akut terbanyak pada anak (70-80%).

Beberapa jenis virus penyebab diare akut antara lain Rotavirus serotype 1, 2, 8, dan 9 pada manusia, Norwalk virus, Astrovirus, Adenovirus (tipe 40, 41), Small bowel structured virus, dan Cytomegalovirus.

Rotavirus adalah penyebab utama gastroenteritis berat dengan dehidrasi pada anak. Hampir semua anak baik di negara berkembang maupun maju pernah terinfeksi di usia antara 3 – 5 tahun. Infeksi neonatal sering ditemukan namun asimptomatik, dengan insiden terbanyak di usia antara 4 dan 23 bulan.

2. Bakteri : Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enteroaggregative E. coli (EAggEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enterohemorrhagic E. coli (EHEC), Shigella spp., Campylobacter jejuni (Helicobacter jejuni), Vibrio cholerae 01, dan V. choleare 0139, Salmonella (non-thypoid).

Di negara berkembang, Campylobacter adalah yang yang paling sering ditemukan pada feses bayi dan anak-anak di bawah 2 tahun. Infeksi Shigella juga sangat banyak, diperkirakan terdapat 160 juta kasus pada anak-anak dan balita.

3. Protozoa : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Microsporidium spp., Isospora belli, dan Cyclospora cayatanensis.

Infeksi protozoa jarang terjadi di negara maju dan biasanya hanya terjadi pada pelancong. Infeksi pada anak biasanya menyebabkan diare akut, walaupun hanya sebagian kecil kasus diare anak yang terjadi di negara berkembang karena ini.

4. Helminths : Strongyloides stercoralis, Schistosoma spp., Capilaria philippinensis, dan Trichuris trichuria (Amin, 2015 ; WGO, 2012).

2.1.4 Faktor Risiko

Karakteristik ibu akan mempengaruhi perilaku dan lingkungan yang merupakan faktor risiko terjadinya diare (Utami, 2016).

1. Faktor perilaku, antara lain:

a. Tidak memberikan Air Susu Ibu/ASI (ASI eksklusif), memberikan Makanan Pendamping/MP ASI terlalu dini akan mempercepat bayi kontak terhadap kuman.

b. Menggunakan botol susu terbukti meningkatkan risiko terkena penyakit diare karena sangat sulit untuk membersihkan botol susu.

c. Tidak menerapkan kebiasaaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberi ASI/makan, setelah Buang Air Besar (BAB), dan setelah membersihkan BAB anak.

d. Penyimpanan makanan yang tidak higienis.

2. Faktor lingkungan, antara lain:

a. Ketersediaan air bersih yang tidak memadai, kurangnya ketersediaan Mandi Cuci Kakus (MCK).

b. Kebersihan lingkungan dan pribadi yang buruk (Kemenkes RI, 2011).

2.1.5 Klasifikasi

Diare dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Lama waktu diare a. Akut

Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 15 hari. Menurut World Gastroenterology Organisation, diare akut didefinisikan sebagai pasase tinja yang cair/lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal, berlangsung kurang dari 14 hari.

b. Kronik

Diare persisten adalah diare yang berlangsung lebih dari 15 hari dan merupakan kelanjutan dari diare akut.

2. Mekanisme patofisiologis a. Osmotik

Diare osmotik adalah diare yang diakibatkan oleh peningkatan tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan obat-obat/zat kimia yang hiperosmotik malabsorpsi umum dan defek dalam absorpsi mukosa usus misal pada defisiensi disararidase, malabsorpsi glukosa/galaktosa.

b. Sekretorik

Diare sekretorik adalah diare yang diakibatkan oleh peningkatan sekresi air dan elektrolit dari usus, menurunnya absorpsi. Khas pada diare ini yaitu secara klinis ditemukan diare dengan volume tinja yang banyak sekali. Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa makan/minum. Penyebab dari diare tipe ini antara lain karena efek enterotoksin pada infeksi Vibrio cholerae, atau Escherichia coli, penyakit yang menghasilkan hormon (VIPoma), dan reseksi ileum (gangguan absorpsi garam empedu).

3. Penyebab infeksi atau non-infeksi a. Infektif

Diare infektif adalah diare yang disebabkan oleh infeksi dari mikroorganisme.

b. Non-infektif

Diare non-infektif adalah diare yang tidak disebabkan oleh infeksi dari mikroorganisme.

4. Penyebab organik atau tidak a. Organik

Diare organik adalah diare yang disebabkan oleh penyebab anatomik, bakteriologik, hormonal atau toksikologik.

b. Fungsional

Diare fungsional adalah diare yang tidak disebabkan oleh penyebab organik (Setiati et al., 2014).

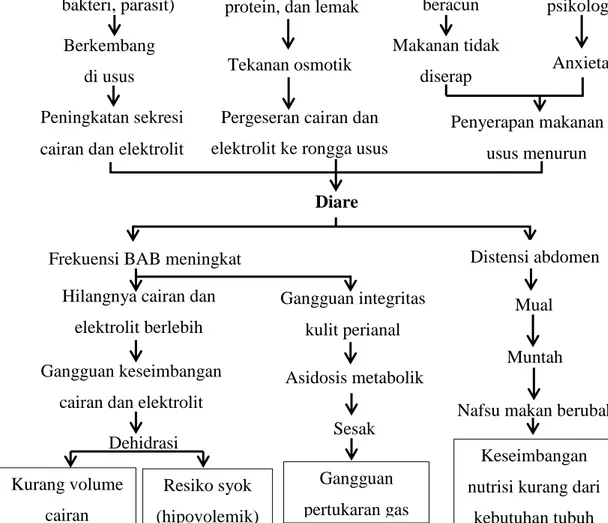

2.1.6 Patofisiologi

Berdasarkan gambar 2.1, menurut Hardhi (2013) proses terjadinya diare disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor diantaranya faktor infeksi. Proses ini diawali dengan adanya mikroorganisme (kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam

absorbsi cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin bakteri akan menyebabkan sistem transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat. Kedua, faktor malabsorbsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare. Ketiga, faktor makanan yang juga dapat terjadi apabila toksik yang ada tidak mampu diserap dengan baik. Sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare. Keempat, faktor psikologi dapat mempengaruhi terjadinya penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare (Hardhi and Amin, 2013).

Gambar 2.1 Patofisiologi diare (Hardhi and Amin, 2013).

Infeksi (virus, bakteri, parasit)

Malabsorbsi karbohidrat, protein, dan lemak

Makanan beracun

Faktor psikologis Berkembang

di usus Tekanan osmotik

Makanan tidak

diserap Anxietas

Peningkatan sekresi cairan dan elektrolit

Pergeseran cairan dan elektrolit ke rongga usus

Penyerapan makanan di usus menurun Diare

Frekuensi BAB meningkat Distensi abdomen

Hilangnya cairan dan elektrolit berlebih

Gangguan integritas kulit perianal Gangguan keseimbangan

cairan dan elektrolit Dehidrasi Kurang volume

cairan

Resiko syok (hipovolemik)

Asidosis metabolik Sesak Gangguan pertukaran gas

Mual Muntah

Nafsu makan berubah Keseimbangan nutrisi kurang dari

kebutuhan tubuh

Jika diare berkelanjutan, hal ini akan menyebabkan penderitanya mengalami gangguan elektrolit. Patofisiologi gangguan elektrolit pada diare dan kecepatan hilangnya elektrolit tergantung pada penyebab diare.

1. Pada diare osmotik, tekanan osmotik usus yang kuat akan mendorong air dan elektrolit dengan cepat sehingga absorbsi tidak terjadi.

2. Pada diare sekretorik yang disebabkan oleh kolera akut memperlihatkan konsentrasi Na+ dan K+ tidak jauh berbeda dengan konsentrasi plasma, namun bila berlangsung lama gangguan elektrolit akan menjadi berat.

3. Pada diare eksudatif dimana terjadi kerusakan barrier epitel dan banyak sel epitel intestinal yang hilang. Pada jenis diare ini, terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah dan limfatik sehingga absorbsi air dan elektrolit tidak terjadi, sehingga air, elektrolit, mucus, protein, bahkan terkadang eritrosit dan leukosit akan terakumulasi dalam lumen usus (Wololi et al., 2016).

2.1.7 Manifestasi Klinis

Menurut World Gastroenterology Organisation (2012), gejala klinis diare dapat berupa:

1. Diare akut karena infeksi dapat disertai muntah-muntah dan/atau demam, tenesmus, hematochezia, nyeri perut atau kejang perut.

2. Diare yang berlangsung beberapa saat tanpa penanggulangan medis adekuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan tubuh yang mengakibatkan renjatan hipovolemik atau karena gangguan biokimiawi berupa asidosis metabolik lanjut.

3. Kehilangan cairan menyebabkan haus, berat badan berkurang, mata cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun, serta suara serak.

Keluhan dan gejala ini disebabkan deplesi air yang isotonik.

4. Kehilangan bikarbonat akan menurunkan pH darah. Penurunan ini akan merangsang pusat pernapasan, sehingga frekuensi napas lebih cepat dan lebih dalam. Reaksi ini adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan asam karbonat agar pH dapat naik kembali normal. Pada keadaan asidosis metabolik yang tidak

dikompensasi, bikarbonat standar juga rendah, pCO2 normal, dan base excess sangat negatif.

5. Gangguan kardiovaskuler pada hipovolemia berat dapat berupa renjatan dengan tanda-tanda denyut nadi cepat, tekanan darah menurun sampai tidak terukur. Pasien mulai gelisah, wajah pucat, ujung-ujung ekstremitas dingin, dan kadang sianosis. Kehilangan kalium juga dapat menimbulkan aritmia jantung.

6. Penurunan tekanan darah akan menyebabkan perfusi ginjal menurun dan akan timbul anuria; bila tidak segera diatasi akan timbul penyulit berupa nekrosis tubulus ginjal akut, yang berarti gagal ginjal akut. Bila keadaan asidosis metabolik menjadi lebih berat, akan terjadi pemusatan sirkulasi paru-paru dan dapat menyebabkan edema paru pada pasien yang menerima rehidrasi cairan intravena tanpa alkali (Amin, 2015 ; WGO, 2012).

2.1.8 Diagnosis 2.1.8.1 Anamnesis

Riwayat pemberian makan anak sangat penting dalam melakukan tatalaksana anak dengan diare. Anamnesis yang perlu ditanyakan, ialah:

1. Diare

a. Frekuensi buang air besar (BAB) anak b. Lamanya diare terjadi (berapa hari) c. Apakah ada darah dalam tinja d. Apakah ada muntah

2. Laporan setempat mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) kolera

3. Pengobatan antibiotik yang baru diminum anak atau pengobatan lainnya 4. Gejala invaginasi seperti tangisan keras dan kepucatan pada bayi (IDAI,

2009).

2.1.8.2 Pemeriksaan Fisik

1. Tanda-tanda dehidrasi ringan atau dehidrasi berat:

a. rewel atau gelisah

b. letargis/kesadaran berkurang c. mata cekung

d. cubitan kulit perut kembalinya lambat atau sangat lambat

e. haus/minum dengan lahap, atau malas minum atau tidak bisa minum 2. Darah dalam tinja

3. Tanda invaginasi (massa intra-abdominal, tinja hanya lendir dan darah) 4. Tanda-tanda gizi buruk

5. Perut kembung (IDAI, 2009).

2.1.8.3 Pemeriksaan Penunjang

Pada penderita diare yang mengalami dehidrasi atau toksisitas berat atau diare berlangsung lebih dari beberapa hari, diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan darah tepi lengkap (hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan hitung jenis leukosit).

Penderita dengan diare karena virus, biasanya memiliki jumlah dan hitung jenis leukosit yang normal atau limfositosis. Penderita dengan infeksi bakteri terutama pada infeksi bakteri yang invasif ke mukosa, memiliki leukositosis dengan kelebihan darah putih muda. Neutropenia dapat timbul pada salmonellosis.

2. Kadar elektrolit serum, ureum dan kreatinin

Ureum dan kreatinin diperiksa untuk memeriksa adanya kekurangan volume cairan dan mineral tubuh.

3. Pemeriksaan tinja

Pemeriksaan tinja dilakukan untuk melihat adanya leukosit dalam tinja yang menunjukkan adanya infeksi bakteri, adanya telur cacing dan parasit dewasa.

Penderita yang telah mendapatkan pengobatan antibiotik dalam 3 bulan

sebelumnya atau yang mengalami diare di rumah sakit sebaiknya diperiksa tinja untuk pengukuran toksin Clostridium difficile.

4. Rektoskopi

Rektoskopi atau sigmoidoskopi perlu dipertimbangkan pada penderita yang toksik, penderita dengan diare berdarah, atau penderita dengan diare persisten.

5. Kolonoskopi

Pada penderita dengan AIDS yang mengalami diare, kolonoskopi dipertimbangkan karena kemungkinan penyebab infeksi atau limfoma didaerah kolon kanan. Biopsi mukosa sebaiknya dilakukan jika mukosa terlihat inflamasi berat (Setiati et al., 2014).

2.1.9 Tatalaksana

Penatalaksanaan pada diare akut antara lain : 1. Rehidrasi

a. Bila penderita diare keadaan umum baik tidak dehidrasi, asupan cairan yang adekuat dapat dicapai dengan minuman ringan, sari buah, sup dan keripik asin.

b. Bila penderita diare kehilangan cairan yang banyak dan dehidrasi, penatalaksanaan yang agresif seperti cairan intravena atau rehidrasi oral dengan cairan isotonik mengandung elektrolit dan gula harus diberikan.

Cairan oral antara lain: pedialit dan oralit. Cairan infus antara lain:

ringer laktat. Cairan diberikan 50-200 ml/kgBB/24 jam tergantung kebutuhan dan status hidrasi.

Prinsip menentukan jumlah cairan yang akan diberikan yaitu sesuai dengan jumlah cairan yang keluar dari tubuh. Macam-macam rumus pemberian cairan:

a. Berat Jenis plasma dengan rumus:

Kebutuhan cairan ( )

× Berat Badan× 4 ml (2, 1) b. Metode Pierce berdasarkan klinis

1. Dehidrasi ringan (2, 2) Kebutuhan cairan = 5% × Berat badan (kg)

2. Dehidrasi sedang (2, 3)

Kebutuhan cairan = 8% × Berat badan (kg)

3. Dehidrasi berat (2, 4)

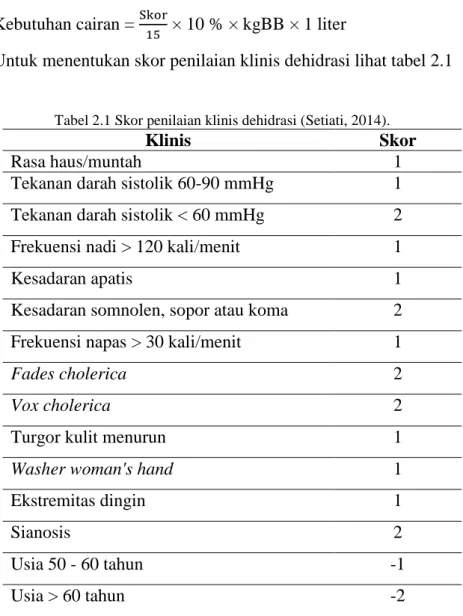

Kebutuhan cairan= 10% × Berat badan (kg) c. Metode Daldiyono berdasarkan skor klinis

Kebutuhan cairan =

× 10 % × kgBB × 1 liter (2, 5) Untuk menentukan skor penilaian klinis dehidrasi lihat tabel 2.1

Tabel 2.1 Skor penilaian klinis dehidrasi (Setiati, 2014).

Klinis Skor

Rasa haus/muntah 1

Tekanan darah sistolik 60-90 mmHg 1 Tekanan darah sistolik < 60 mmHg 2 Frekuensi nadi > 120 kali/menit 1

Kesadaran apatis 1

Kesadaran somnolen, sopor atau koma 2 Frekuensi napas > 30 kali/menit 1

Fades cholerica 2

Vox cholerica 2

Turgor kulit menurun 1

Washer woman's hand 1

Ekstremitas dingin 1

Sianosis 2

Usia 50 - 60 tahun -1

Usia > 60 tahun -2

Bila skor kurang dari 3 dan tidak ada syok, maka hanya diberikan cairan peroral (sebanyak mungkin sedikit demi sedikit). Bila skor lebih atau sama dengan 3 disertai syok diberikan cairan per intravena.

Cairan rehidrasi dapat diberikan melalui oral, enteral melalui selang nasogastrik atau intravena. Bila dehidrasi berat sebaiknya penderita diberikan cairan melalui infus pembuluh darah. Untuk dehidrasi sedang/ringan pada penderita masih dapat diberikan cairan per oral atau selang nasogastrik, kecuali bila ada kontra indikasi atau oral/saluran cerna atas tak dapat dipakai.

Pemberian per oral diberikan larutan oralit yang hipotonik dengan komposisi 29 g glukosa, 3,5 g NaCI, 2,5 g Natrium Bikarbonat dan 1,5 g KCl setiap liter.

Contoh oralit generik, renalyte, dan pharolit.

Pemberian cairan dehidrasi terbagi atas:

a. Dua jam pertama (tahap rehidrasi inisial): jumlah total kebutuhan cairan menurut rumus BJ plasma atau skor Daldiyono diberikan langsung dalam 2 jam ini agar tercapati rehidrasi optimal secepat mungkin.

b. Satu jam berikut/jam ke-3 (tahap kedua) pemberian diberikan berdasarkan kehilangan cairan selama 2 jam pemberian cairan rehidrasi inisial sebelumnya. Bila tidak ada syok atau skor Daldiyono kurang dari 3 dapat diganti cairan per oral.

c. Jam berikutnya pemberian cairan diberikan berdasarkan kehilangan cairan melalui tinja dan insensible water loss (IWL).

2. Diet

Penderita diare tidak dianjurkan puasa, kecuali bila muntah-muntah hebat.

Penderita dianjurkan untuk minum-minuman sari buah, teh, minuman tidak bersoda, makanan mudah dicerna seperti pisang, nasi, keripik dan sup. Susu sapi harus dihindari karena adanya defisiensi laktase transien yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Minuman berkafein dan alkohol harus dihindari karena dapat meningkatkan motilitas dan sekresi usus.

3. Obat antidiare

Loperamide paling disukai karena tidak adiktif dan memiliki efek samping paling kecil. Obat antimotilitas penggunaannya harus hati-hati pada penderita disentri yang panas (termasuk infeksi Shigella) bila tanpa disertai anti mikroba, karena dapat memperlama penyembuhan penyakit. Obat yang

mengeraskan tinja: atapulgite 4×2 tab/hari, smectite 3×1 saset diberikan tiap diare/BAB encer sampai diare berhenti. Obat anti sekretorik atau anti enkephalinase: Hidrasec 3 × 1 tab/hari.

4. Obat antimikroba

Pengobatan empirik diindikasikan pada pasien-pasien yang diduga mengalami infeksi bakteri invasif, diare turis (traveler's diarrhea) atau imunosupresif. Obat pilihan yaitu kuinolon (misal siprofloksasin 500 mg 2

×/hari selama 5-7 hari). Obat ini baik terhadap bakteri patogen invasif termasuk Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia, dan Aeromonas species. Sebagai alternatif yaitu kotrimoksazol (trimetoprin/sulfametoksazol, 160/800 mg 2×/hari, atau eritromisin 250-500 mg 4×/hari). Metronidazol 250 mg 3×/hari selama 7 hari diberikan bagi yang dicurigai giardiasis (Setiati, 2014).

5. Koreksi gangguan keseimbangan elektrolit a. Hipernatremia (Na >145 mEq/L)

Koreksi penurunan Na dilakukan secara bertahap dengan pemberian cairan dekstrosa 5% ½ salin. Penurunan kadar Na tidak boleh lebih dari 10 mEq per hari karena bisa menyebabkan edema otak.

b. Hiponatremia (Na <135 mEq/L)

Kadar natrium diperiksa ulang setelah rehidrasi selesai, apabila masih dijumpai hiponatremia dilakukan koreksi sebagai berikut:

Kadar Na koreksi (mEq/L) = 125 – kadar Na serum × 0,6 × BB;

diberikan dalam 24 jam.

c. Hiperkalemia (K >5 mEq/L)

Koreksi dilakukan dengan pemberian kalsium glukonas 10% sebanyak 0,5-1 ml/kgBB intravena secara perlahan-lahan dalam 5-10 menit sambil di monitor irama jantung dengan EKG.

d. Hipokalemia (K <3,5 mEq/L)

Koreksi dilakukan menurut kadar kalium.

(i) Kadar K 2,5-3,5 mEq/L, berikan KCl 75 mEq/kgBB per oral per hari dibagi 3 dosis.

(ii) Kadar K <2,5 mEq/L, berikan KCl melalui drip intravena dengan dosis:

- 3,5 – kadar K terukur × BB (kg) × 0,4 + 2 mEq/kgBB/24 jam dalam 4 jam pertama.

- 3,5 – kadar K terukur × BB (kg) × 0,4 + 1/6 ×2 mEq × BB dalam 20 jam berikutnya (IDAI, 2009).

2.1.10 Komplikasi

Jika diare berkelanjutan, penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit. Secara normal, tubuh dapat mempertahankan diri dari ketidakseimbangan cairan dan elekrolit. Namun, ada kala tubuh tidak dapat mengatasinya. Ketika tubuh mengalami kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus seperti pada diare maka tubuh sudah tidak dapat mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolitnya lagi (Subagyo and Santoso, 2012).

2.2 DEHIDRASI 2.2.1 Definisi

Dehidrasi adalah keadaan berkurangnya volume air saja atau berkurangnya air jauh melebihi berkurangnya natrium dari cairan ekstrasel atau keluarnya cairan hipotonik berlebihan dari ekstrasel yang mengakibatkan peningkatan natrium di ekstrasel (hipernatremia). Defisit cairan tubuh ini dapat dihitung dengan rumus (Setiati et al., 2014) :

Defisit Cairan = 0,4 × Berat Badan (

– 1) (2, 6)

2.2.2 Derajat Dehidrasi

WHO mengeluarkan standar pengukuran derajat dehidrasi dengan penilaian pada keadaan umum, kondisi mata, mulut dan turgor kulit. Cara menilai derajat dehidrasi dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3 serta gejala klinis dehidrasi pada tabel 2.4.

Tabel 2.2 Derajat dehidrasi berdasarkan persentase kehilangan air dari berat badan (WHO, 2018).

Derajat Dehidrasi Dewasa Bayi & Anak Dehidrasi ringan 4% dari berat badan 5% dari berat badan Dehidrasi sedang 6% dari berat badan 10% dari berat badan Dehidrasi berat 8% dari berat badan 15% dari berat badan

Terdapat perbedaan derajat dehidrasi antara usia bayi dan anak jika dibandingkan usia dewasa. Bayi dan anak (terutama balita) lebih rentan mengalami dehidrasi karena komposisi air tubuh lebih banyak, fungsi ginjal belum sempurna dan masih bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya, selain itu penurunan berat badan juga relatif lebih besar. Pada anak yang lebih tua, tanda dehidrasi lebih cepat terlihat dibandingkan bayi karena kadar cairan ekstrasel lebih rendah.

Tabel 2.3 Derajat dehidrasi berdasarkan skor WHO (WHO, 2018).

Yang Dinilai Skor

A B C

Keadaan umum Baik Lesu/haus Gelisah, cemas,

mengantuk, hingga syok

Mata Biasa Cekung Sangat cekung

Mulut Biasa Kering Sangat kering

Turgor kulit Baik Kurang Jelek

Catatan:

< 2 tanda dikolom B dan C : tanpa dehidrasi

> 2 tanda dikolom B : dehidrasi sedang/ringan

≥ 2 tanda dikolom C : dehidrasi berat

Derajat dehidrasi berdampak pada tanda klinis. Makin berat dehidrasi, gangguan hemodinamik makin nyata. Produksi urin dan kesadaran menjadi tolok ukur penilaian klinis dari dehidrasi.

Tabel 2.4 Gejala klinis dehidrasi (WHO, 2018).

Ringan Sedang Berat

Defisit cairan 3-5% 6-8% >10%

Hemodinamik Takikardi Nadi lemah

Takikardi

Nadi sangat lemah Volume kolaps Hipotensi orstostatik

Takikardi

Nadi tidak teraba Akral dingin dan sianosis

Jaringan Lidah kering Turgor menurun

Lidah keriput Turgor menurun

Atonia Turgor jelek

Urin Pekat Jumlah turun Oliguria

Sistem Saraf Pusat Mengantuk Apatis Koma

Menurut Kementerian Kesehatan diare berdasarkan derajat dehidrasi diare dapat dibagi menjadi 3 yaitu: diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi sedang/ringan, dan diare dengan dehidrasi berat. Dapat dibedakan berdasarkan tabel 2.5.

Tabel 2.5 Diare berdasarkan derajat dehidrasi (Kemenkes, 2011).

Gejala / Derajat

Dehidrasi

Diare tanpa dehidrasi

Diare dengan dehidrasi ringan / sedang

Diare dengan dehidrasi berat

Bila terdapat dua tanda atau lebih

Bila terdapat dua tanda atau lebih

Bila terdapat dua tanda atau lebih Keadaan umum Baik, sadar Gelisah, rewel Lesu, lunglai atau

tidak sadar

Mata Tidak cekung Cekung Cekung

Keinginan untuk minum

Normal, tidak ada rasa haus

Ingin minum terus, ada rasa haus

Malas minum

Turgor Kembali segera Kembali lambat Kembali sangat lambat

2.2.3 Tatalaksana

2.2.3.1 Tatalaksana Tanpa Dehidrasi 1. Anak dirawat jalan

2. Ajari ibu mengenai 4 aturan untuk perawatan di rumah:

a. Beri cairan tambahan b. Beri tablet Zinc

c. Lanjutkan pemberian makan d. Nasihati kapan harus kembali

Lihat gambar 2.2 untuk penanganan dengan lengkap.

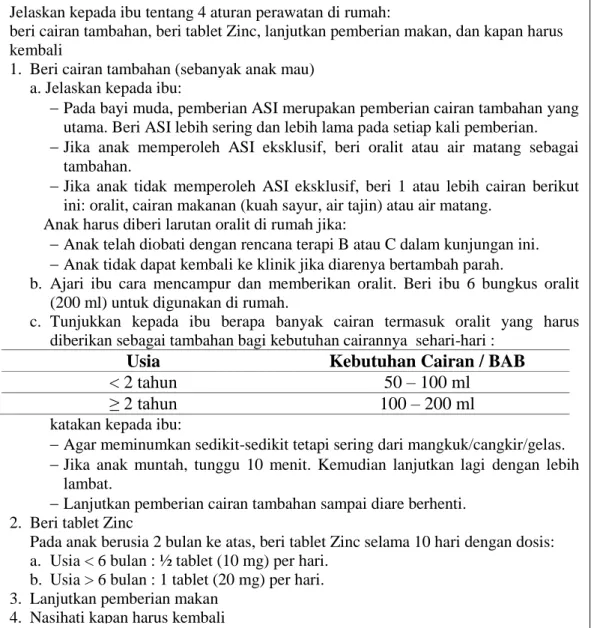

Jelaskan kepada ibu tentang 4 aturan perawatan di rumah:

beri cairan tambahan, beri tablet Zinc, lanjutkan pemberian makan, dan kapan harus kembali

1. Beri cairan tambahan (sebanyak anak mau) a. Jelaskan kepada ibu:

Pada bayi muda, pemberian ASI merupakan pemberian cairan tambahan yang utama. Beri ASI lebih sering dan lebih lama pada setiap kali pemberian.

Jika anak memperoleh ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan.

Jika anak tidak memperoleh ASI eksklusif, beri 1 atau lebih cairan berikut ini: oralit, cairan makanan (kuah sayur, air tajin) atau air matang.

Anak harus diberi larutan oralit di rumah jika:

Anak telah diobati dengan rencana terapi B atau C dalam kunjungan ini.

Anak tidak dapat kembali ke klinik jika diarenya bertambah parah.

b. Ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit. Beri ibu 6 bungkus oralit (200 ml) untuk digunakan di rumah.

c. Tunjukkan kepada ibu berapa banyak cairan termasuk oralit yang harus diberikan sebagai tambahan bagi kebutuhan cairannya sehari-hari :

Usia Kebutuhan Cairan / BAB

< 2 tahun 50 – 100 ml

≥ 2 tahun 100 – 200 ml

katakan kepada ibu:

Agar meminumkan sedikit-sedikit tetapi sering dari mangkuk/cangkir/gelas.

Jika anak muntah, tunggu 10 menit. Kemudian lanjutkan lagi dengan lebih lambat.

Lanjutkan pemberian cairan tambahan sampai diare berhenti.

2. Beri tablet Zinc

Pada anak berusia 2 bulan ke atas, beri tablet Zinc selama 10 hari dengan dosis:

a. Usia < 6 bulan : ½ tablet (10 mg) per hari.

b. Usia > 6 bulan : 1 tablet (20 mg) per hari.

3. Lanjutkan pemberian makan 4. Nasihati kapan harus kembali

Gambar 2.2 Rencana terapi A, penanganan di rumah (WHO, 2009).

2.2.3.2 Tatalaksana Dehidrasi Sedang/Ringan

1. Pada 3 jam pertama, beri anak larutan oralit dengan perkiraan jumlah sesuai dengan berat badan anak (atau usia anak jika berat badan anak tidak diketahui). Namun demikian, jika anak ingin minum lebih banyak, beri minum lebih banyak.

2. Tunjukkan pada ibu cara memberi larutan oralit pada anak, satu sendok teh setiap 1 – 2 menit jika anak berusia di bawah 2 tahun dan pada anak yang lebih besar, berikan minuman oralit lebih sering dengan menggunakan cangkir.

3. Lakukan pemeriksaan rutin jika timbul masalah.

a. Jika anak muntah, tunggu selama 10 menit, lalu beri larutan oralit lebih lambat (misalnya 1 sendok setiap 2 – 3 menit).

b. Jika kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan beri minum air matang atau ASI.

4. Nasihati ibu untuk terus menyusui anak kapan pun anaknya mau.

5. Jika ibu tidak dapat tinggal di klinik hingga 3 jam, tunjukkan pada ibu cara menyiapkan larutan oralit dan beri beberapa bungkus oralit secukupnya kepada ibu agar bisa menyelesaikan rehidrasi di rumah ditambah untuk rehidrasi dua hari berikutnya.

6. Nilai kembali anak setelah 3 jam untuk memeriksa tanda dehidrasi yang terlihat sebelumnya (Catatan: periksa kembali anak sebelum 3 jam bila anak tidak bisa minum larutan oralit atau keadaannya terlihat memburuk).

a. Jika tidak terjadi dehidrasi, ajari ibu mengenai empat aturan untuk perawatan di rumah

i. Beri cairan tambahan

ii. Beri tablet Zinc selama 10 hari iii. Lanjutkan pemberian minum/makan

iv. Kunjungan ulang jika terdapat tanda berikut ini:

Anak tidak bisa atau malas minum atau menyusu

Kondisi anak memburuk

anak demam

terdapat darah dalam tinja anak.

b. Jika anak masih mengalami dehidrasi sedang/ringan, ulangi pengobatan untuk 3 jam berikutnya dengan larutan oralit, seperti di atas dan mulai beri anak makanan, susu atau jus dan berikan ASI sesering mungkin c. jika timbul tanda dehidrasi berat, lakukan penanganan sesuai gambar 2.4 d. Meskipun belum terjadi dehidrasi berat tetapi bila anak sama sekali tidak

bisa minum oralit misalnya karena anak muntah profus, dapat diberikan infus dengan cara: beri cairan intravena secepatnya. Berikan 70 ml/kg BB cairan Ringer Laktat atau Ringer Asetat (atau jika tak tersedia, gunakan larutan NaCl) yang dibagi sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pemberian cairan intravena pada dehidrasi sedang/ringan (WHO, 2009).

Usia Pemberian 70 ml/kg selama

Bayi (di bawah usia 12 bulan) 5 jam

Anak (12 bulan sampai 5 tahun) 2½ jam

e. Periksa kembali anak setiap 1-2 jam.

f. Juga beri oralit (kira-kira 5 ml/kg/jam) segera setelah anak mau minum.

g. Periksa kembali bayi sesudah 6 jam atau anak sesudah 3 jam.

Klasifikasikan dehidrasi. Kemudian pilih rencana terapi yang sesuai (A, B, atau C) untuk melanjutkan penanganan.

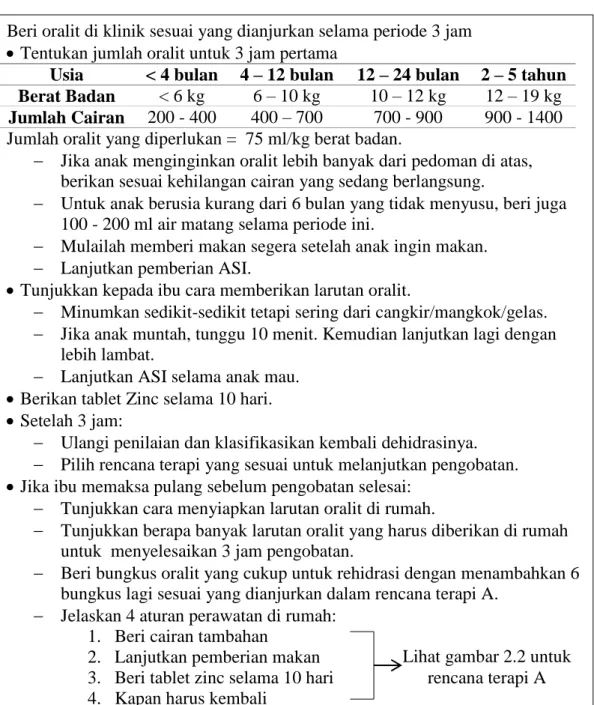

h. Rencana terapi B memberikan penjelasan lebih rinci:

Beri oralit di klinik sesuai yang dianjurkan selama periode 3 jam

Tentukan jumlah oralit untuk 3 jam pertama

Usia < 4 bulan 4 – 12 bulan 12 – 24 bulan 2 – 5 tahun Berat Badan < 6 kg 6 – 10 kg 10 – 12 kg 12 – 19 kg Jumlah Cairan 200 - 400 400 – 700 700 - 900 900 - 1400 Jumlah oralit yang diperlukan = 75 ml/kg berat badan.

Jika anak menginginkan oralit lebih banyak dari pedoman di atas, berikan sesuai kehilangan cairan yang sedang berlangsung.

Untuk anak berusia kurang dari 6 bulan yang tidak menyusu, beri juga 100 - 200 ml air matang selama periode ini.

Mulailah memberi makan segera setelah anak ingin makan.

Lanjutkan pemberian ASI.

Tunjukkan kepada ibu cara memberikan larutan oralit.

Minumkan sedikit-sedikit tetapi sering dari cangkir/mangkok/gelas.

Jika anak muntah, tunggu 10 menit. Kemudian lanjutkan lagi dengan lebih lambat.

Lanjutkan ASI selama anak mau.

Berikan tablet Zinc selama 10 hari.

Setelah 3 jam:

Ulangi penilaian dan klasifikasikan kembali dehidrasinya.

Pilih rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan pengobatan.

Jika ibu memaksa pulang sebelum pengobatan selesai:

Tunjukkan cara menyiapkan larutan oralit di rumah.

Tunjukkan berapa banyak larutan oralit yang harus diberikan di rumah untuk menyelesaikan 3 jam pengobatan.

Beri bungkus oralit yang cukup untuk rehidrasi dengan menambahkan 6 bungkus lagi sesuai yang dianjurkan dalam rencana terapi A.

Jelaskan 4 aturan perawatan di rumah:

1. Beri cairan tambahan

2. Lanjutkan pemberian makan 3. Beri tablet zinc selama 10 hari 4. Kapan harus kembali

Lihat gambar 2.2 untuk rencana terapi A

Gambar 2.3 Rencana terapi B, penanganan dehidrasi sedang/ringan dengan oralit (WHO, 2009).

2.2.3.3 Tatalaksana Dehidrasi Berat

Anak dengan dehidrasi berat harus diberi rehidrasi intravena secara cepat yang diikuti dengan terapi rehidrasi oral.

1. Mulai berikan cairan intravena segera. Larutan intravena terbaik adalah larutan Ringer Laktat (disebut pula larutan Hartman untuk penyuntikan).

Tersedia juga larutan Ringer Asetat. Jika larutan Ringer Laktat tidak tersedia, larutan garam normal (NaCl 0.9%) dapat digunakan. Larutan glukosa 5% (dextrosa) tunggal tidak efektif dan jangan digunakan. Pada saat infus disiapkan, beri larutan oralit jika anak bisa minum.

2. Beri 100 ml/kg larutan yang dipilih dan dibagi sesuai tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.7 Pemberian cairan intravena bagi anak dengan dehidrasi berat (WHO, 2009).

Pertama, berikan 30 ml/kg dalam :

selanjutnya, berikan 70 ml/kg dalam :

Usia < 12 bulan 1 jam 5 jam

Usia ≥ 12 bulan 30 menit 2 ½ jam

Untuk informasi lebih lanjut, lihat gambar 2.4. Hal ini mencakup pedoman pemberian larutan oralit menggunakan pipa nasogastrik atau melalui mulut bila pemasangan infus tidak dapat dilakukan.

Mulai Beri cairan intravena secepatnya. Jika anak bisa minum, beri oralit melalui mulut, sementara infus disiapkan. Beri 100 ml/kgBB cairan Ringer Laktat atau Ringer Asetat (atau jika tak tersedia, gunakan larutan NaCl) yang dibagi sebagai berikut :

Pertama, berikan 30 ml/kg dalam:

selanjutnya, berikan 70 ml/kg dalam : Usia < 12 bulan 1 jam 5 jam

Usia ≥ 12 bulan 30 menit 2 ½ jam

*Ulangi sekali lagi jika denyut nadi sangat lemah atau tak teraba.

Periksa kembali anak setiap 15 - 30 menit. Jika status hidrasi belum membaik, beri tetesan intravena lebih cepat.

Juga beri oralit (kira-kira 5 ml/kg/jam) segera setelah anak mau minum: biasanya sesudah 3-4 jam (bayi) atau 1-2 jam (anak) dan beri anak tablet Zinc sesuai dosis dan jadwal yang dianjurkan.

Periksa kembali bayi sesudah 6 jam atau anak sesudah 3 jam. Klasifikasikan Dehidrasi. Kemudian pilih rencana terapi yang sesuai (A, B, atau C) untuk melanjutkan penanganan.

Rujuk SEGERA untuk pengobatan intravena.

Jika anak bisa minum, beri ibu larutan oralit dan tunjukkan cara meminumkan pada anak sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan

Mulailah melakukan rehidrasi dengan oralit melalui pipa nasogastrik atau mulut: beri 20 ml/kg/jam selama 6 jam (total 120 ml/kg).

Periksa kembali anak setiap 1-2 jam:

Jika anak muntah terus menerus atau perut makin kembung, beri cairan lebih lambat.

Jika setelah 3 jam keadaan hidrasi tidak membaik, rujuk anak untuk pengobatan intravena

Sesudah 6 jam, periksa kembali anak.

Klasifikasikan dehidrasi. Kemudian tentukan rencana terapi yang sesuai (A, B, atau C) untuk melanjutkan penanganan.

Dapatkah saudara segera memberi cairan intravena?

Apakah ada fasilitas pemberian cairan

intravena yang terdekat (dalam 30

menit)?

Apakah saudara telah dilatih menggunakan

pipa nasogastrik untuk rehidrasi?

Apakah anak masih bisa minum?

Rujuk SEGERA ke rumah sakit untuk pengobatan intavena

atau NGT/OGT

CATATAN:

Jika mungkin, amati anak sekurang kurangnya 6 jam setelah rehidrasi untuk meyakinkan bahwa ibu dapat mempertahankan hidrasi dengan pemberian cairan oralit per oral.

Ya

Ya

Ya

Ya Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

2.3 GANGGUAN ELEKTROLIT

2.3.1 Gangguan Keseimbangan Natrium

Natrium merupakan elektrolit yang unik, kadarnya ditentukan oleh keseimbangan air, bukan natrium. Bila kadar natrium meningkat, osmolaritas plasma juga akan meningkat. Keadaan ini menyebabkan peningkatan rasa haus yang akan merangsang sekresi hormon antidiuretik (ADH), hingga tubuh menahan air. Mekanisme ini menyebabkan kenaikan kandungan air tubuh dan kadar natrium kembali normal (Marcdante et al., 2014).

2.3.1.1 Hiponatremia

Respon fisiologis dari hiponatremia (osmolalitas plasma rendah, kurang dari 290 mosm/kg H20) adalah tertekannya pengeluaran ADH dari hipotalamus sehingga ekskresi cairan meningkat oleh karena saluran air (AQP2) di bagian apikal duktus koligentes berkurang (osmolalitas urin rendah, kurang dari 100 mOsm/kg H20).

Menurut waktu terjadinya hiponatremia, maka hiponatremia dapat dibagi dalam :

1. Hiponatremia kronik. Disebut kronik bila kejadian hiponatremia berlangsung lambat yaitu lebih dari 48 jam. Pada keadaan ini tidak terjadi gejala yang berat seperti penurunan kesadaran atau kejang, gejala yang terjadi hanya ringan seperti lemas atau mengantuk. Kelompok ini disebut juga sebagai hiponatremia asimptomatik.

2. Hiponatremia akut. Disebut akut bila kejadian hiponatremia berlangsung cepat yaitu kurang dari 48 jam. Pada keadaan ini akan terjadi gejala yang berat seperti penurunan kesadaran dan kejang. Kelompok ini disebut juga sebagai hiponatremia simptomatik atau hiponatremia berat

Hipovolemia adalah keluarnya air bersama natrium secara seimbang (isotonik) dari cairan ekstraselular tanpa perubahan kadar natrium plasma sehingga penderitanya akan mengalami hiponatremia. Gejalanya dapat berupa sakit kepala,

gelisah, penurunan kesadaran yang dapat berujung pada koma (Setiati et al., 2014).

2.3.1.2 Hipernatremia

Respon fisiologis hipernatremia adalah meningkatnya pengeluaran ADH dari hipotalamus sehingga ekskresi cairan berkurang oleh karena saluran air di bagian apikal duktus koligentes bertambah sehingga osmolalitas cairan meningkat.

Hipernatremia terjadi bila :

a. Adanya defisit cairan tubuh akibat ekskresi air melebihi ekskresi natrium.

b. Penambahan natrium yang melebihi jumlah cairan dalam tubuh misalnya koreksi bikarbonat berlebihan pada asidosis metabolik. Pada keadaan ini tidak terjadi deplesi volume sehingga natrium yang berlebihan akan diekskresikan dalam urin menyebabkan kadar Na dalam urin lebih dari 100 mEq/L.

c. Masuknya air tanpa elektrolit ke dalam sel.

Dehidrasi adalah keluarnya air tanpa natrium (cairan hipotonik) dari cairan ekstraseluler yang mengakibatkan timbulnya hipernatremia. Gejala hipernatremia dimulai dari letargi, lemas, twitching, kejang dan akhirnya koma. Kenaikan akut di atas 180 mEq/L dapat menimbulkan kematian (Setiati et al., 2014).

2.3.2 Gangguan Keseimbangan Kalium

Kalium merupakan kation yang memiliki jumlah yang sangat besar dalam tubuh dan terbanyak berada di intrasel. Kalium berfungsi dalam sintesis protein, kontraksi otot, konduksi saraf, pengeluaran hormon, transpor cairan, perkembangan janin. Untuk menjaga kestabilan kalium di intrasel diperlukan keseimbangan elektrokimia yaitu keseimbangan antara kemampuan muatan negatif dalam sel untuk mengikat kalium dan kemampuan kekuatan kimiawi yang mendorong kalium keluar dari sel. Keseimbangan ini menghasilkan suatu kadar kalium yang kaku dalam plasma antara 3,5-5 mEq/L. Kadar kalium plasma kurang dari 3,5 mEq/L disebut sebagai hipokalemia dan kadar lebih dari 5 mEq/L

disebut sebagai hiperkalemia. Kedua keadaan ini dapat menyebabkan kelainan fatal listrik jantung yaitu disebut aritmia (Setiati et al., 2014).

2.3.2.1 Hipokalemia

Dikatakan hipokalemia bila kadar kalium dalam plasma kurang dari 3,5 mEq/L. Penyebab hipokalemia akibat dari pengeluaran kalium yang berlebihan melalui saluran cerna. Kalium keluar bersama bikarbonat (asidosis metabolik).

Kalium dalam saluran cerna bawah jumlahnya lebih banyak (20-50 mEq/L).

Penderita Hipokalemia biasanya akan mengalami kelemahan pada otot, perasaan lelah, dan nyeri otot. Penurunan yang lebih berat dapat menimbulkan kelumpuhan atau rabdomiolisis, Aritmia berupa timbulnya fibrilasi atrium, takikardia ventrikular merupakan efek hipokalemia pada jantung (Setiati et al., 2014).

2.3.2.2 Hiperkalemia

Disebut hiperkalemia bila kadar kalium dalam plasma lebih dari 5 mEq/L.

Dalam klinis ditemukan gejala akibat gangguan konduksi listrik jantung, kelemahan otot sampai dengan paralisis sehingga pasien merasa sesak napas.

Gejala ini timbul pada kadar K > 7 mEq/L atau kenaikan yang terjadi dalam waktu cepat. Dalam keadaan asidosis metabolik dan hipokalsemi, mempermudah timbulnya gejala klinik hiperkalemia (Setiati et al., 2014).

1.4 FAKTOR SOSIODEMOGRAFI IBU

Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan penduduk yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti kelahiran, kematian, migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin tertentu (Lembaga Demografi FE UI, 2000). Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memerhatikan berbagai karakteristik individu maupun kelompok yang meliputi karakteristik sosial dan demografi, karakteristik pendidikan dan karakteristik

ekonomi. Karakteristik sosial dan demografi meliputi: jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan agama. Karakteristik pendidikan meliputi: tingkat pendidikan.

Karakteristik ekonomi meliputi jenis pekerjaan, status ekonomi dan pendapatan (Mantra, 2000). Faktor sosiodemografi ibu yang mempengaruhi terjadinya diare ialah tingkat pendidikan ibu, status bekerja ibu, dan usia ibu (Arimbawa et al., 2016).

2.4.1 Tingkat Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan mampu menjadikan seseorang untuk selalu melaksanakan sesuatu yang sifatnya penting untuk diri sendiri maupun orang di sekitarnya (Mahyudi, 2013). Tingkat pendidikan yang tinggi pada seseorang akan membuat orang tersebut lebih berorientasi pada tindakan preventif, memiliki status kesehatan yang lebih baik dan mengetahui lebih banyak tentang masalah kesehatan (Susana et al., 2015). Pendidikan seseorang yang tinggi memudahkan orang tersebut dalam penerimaan informasi, baik dari orang lain maupun media massa. Banyaknya informasi yang masuk akan membuat pengetahuan tentang penyakit diare semakin bertambah (Notoatmodjo, 2010). Seorang ibu yang berpendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih tentang sanitasi lingkungan dan penatalaksanaan diare pada balita dibandingkan dengan ibu yang pendidikannya lebih rendah (Kemenkes RI, 2015). Menurut penelitian, kelompok ibu dengan status pendidikan menengah ke atas mempunyai kemungkinan 1,25 kali memberikan cairan rehidrasi oral dengan baik pada balita di banding dengan kelompok ibu dengan status pendidikan SD ke bawah. Diketahui juga bahwa pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mobiditas dan mortalitas balita (Siauta, 2015).

2.4.2 Status Bekerja Ibu

Pekerjaan adalah suatu rangkaian tugas yang dirancang untuk dikerjakan oleh satu orang dan sebagai imbalan akan diberikan upah dan gaji menurut kualifikasi dan berat ringannya pekerjaan tersebut. Kehidupan ekonomi keluarga akan lebih baik pada keluarga dengan ibu bekerja jika dibandingkan dengan keluarga yang hanya menggantungkan kehidupan ekonominya pada kepala keluarga atau ayah.

Menurut penelitian, ibu yang bekerja kurang memerhatikan kondisi balitanya, sebab waktu di habiskan banyak di luar rumah sehingga anak dititipkan pada orang lain yang mana pola asuhnya tidak diketahui dengan jelas (Siauta, 2015).

2.4.3 Usia Ibu

Usia merupakan bagian dari penentu perilaku ibu dalam bertindak menangani diare balita (Notoatmodjo, 2010). Pada dasarnya semakin bertambah usia seseorang, maka akan semakin bertambah kedewasaan dan semakin banyak menyerap informasi. Pengetahuan yang baik dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan faktor pengalaman. Penyerapan pengetahuan melalui pengalaman ini berdasarkan pada pengamatan terhadap gejala-gejala yang timbul melalui tanggapan panca indera manusia. Seseorang yang telah lama hidup tentunya telah mengalami banyak hal dan memperoleh berbagai informasi yang akan menambah pengetahuannya (Novrianda et al., 2014).