Yang Mulia

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

TERIMA KASIH ATAS KARYA DAN PENGABDIAN

YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Selamat

Edisi 9 | Juni 2016

Majalah

DAFTAR ISI

DR. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

74

PA INSPIRATIF

|

58

TOKOH KITA

|

4

LAPORAN UTAMA

|

53

WAWANCARA EKSKLUSIF

|

107

POJOK DIRJEN

|

DR. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Jalan Panjang Kewenangan

Mengawal Hakhak Anak

Pengadilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam melindungi hak-hak anak. Meski demikian, jalan panjang harus ditempuh untuk memiliki kewenangan perlindungan tersebut secara optimal.

Keras Dalam Berjuang Ikhlas Dalam Beramal

Tidak hanya pandai membuat putusan, Hakim Agung Amran Suadi ternyata jago membuat dan membaca puisi. Ia juga lihai memberikan ceramah yang renyah dinikmati audience dari berbagai kalangan. Mantan Irwil di Bawas MA ini pun sempat memukau anggota DPR ketika menjalani fit and proper test calon hakim agung.

Mencontoh Pelayanan Publik di Pengadilan

Agama Purbalingga

Tidak hanya menjadi pengadilan pertama di Jawa Tengah yang meraih sertifikat ISO 9001: 2008, PA Purbalingga juga berhasil menjadi salah satu ikon pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.

Hakim Jangan Berhenti

Belajar!

Mahkamah Agung memiliki Wakil Ketua Bidang Yudisial yang baru setelah mayoritas hakim agung pada 14 April 2016 memilih Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., untuk m e n d u d u k i j a b a t a n ya n g d i t i n g ga l k a n P ro f . D r. H . Mohammad Saleh, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti, 1 Mei

2016. Dua minggu berselang, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pengangkatan H. M. Syarifuddin untuk menjadi orang nomor dua di lembaga pengadilan tertinggi itu.

Menjaga Kekompakan Kunci Kesuksesan

Khudzillu'lu' walaw minal ba'roh.

Ambillah mutiara walaupun dalam kotoran unta. Mutiara adalah sesuatu yang berharga. Terlalu mubadzir apabila ia dibiarkan tidak dimanfaatkan, sekalipun ia terbalut kotoran. Mutiara tetaplah mutiara walau terbungkus kotoran sekalipun. Ungkapan ini, menyiratkan pesan untuk mengambil pelajaran berharga dimana pun dan dari mana pun datangnya.

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

Daftar Isi

Salam Redaksi

Editorial

Laporan Utama

Fenomenal

Peradilan Mancanegara

Wawancara Eksklusif

Tokoh Kita

Anotasi Putusan

Postur

Pengadilan Inspiratif

Kilas Peristiwa

Aktual

Kisah Nyata

Ekonomi Syariah

Kelembagaan

Insight

Resensi

Pojok Dirjen

PENASEHAT :

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

H. Tukiran, S.H., M.M.

REDAKTUR SENIOR :

REDAKTUR PELAKSANA :

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

EDITOR :

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. Hermansyah, S.H.I. Mahrus Abdurrahim, Lc., M.H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

DEWAN REDAKSI :

Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.S.I. Dr. Sugiri Permana, M.H. Achmad Fauzi, S.H.I. Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I. Alimuddin, S.H.I., M.H. Edi Hudiata, Lc., M.H. M. Isna Wahyudi, S.HI. M.SI. Mohammad M. Noor, S.Ag.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

ISSN 2355-2476 ALAMAT REDAKSI:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lt.6 Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass

Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. (021) 290 79277; Fax. (021) 290 79211

Email: [email protected] www.badilag.net

Salam

Redaksi

DEWAN PAKAR :

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Default Paragraph

Font;Majalah edisi ke-9 hadir di Bulan Puasa Ramadan 1437 H. Tentu momentumnya sangat istimewa. Sebab secara genealogis puasa telah mengubah peradaban. ini bukanlah retorika. Tapi fakta sejarah yang teruji kemasyhurannya. Dalam Bulan Puasa ada m a s a a u f k l a r u n g . menjadi penanda awal jika Nabi Muhammad beserta umatnya akan memasuki zaman baru: Peradilan Agama yang d i s e t i a p e d i s i menyangkut hajat dan masa depan anak-anak tengah selimut udara dingin dan kabut tebal, kami tim redaktur rubrikasi majalah ini y a n g s e m a k i n berbobot. Mulai dari sajian laporan utama sebagai rubrik andalan h i n g g a p e n d a p a t -pendapat tokoh-tokoh nasional terkait hak-hak anak di Peradilan Agama. di samping itu, p e r n a k - p e r n i k rubrikasi lainnya tak kalah menakjubkan. Idul Fitri, kami dengan k e r e n d a h a n h a t i

Hadir di Bulan Gairah Membaca

K

asus-kasus kekerasan terhadap anak seakan tiada henti menghiasi siklus kehidupan kita. Hampir setiap hari headline berita di media cetak dan elektronik mengangkat kasus kekerasan terhadap calon generasi pemegang masa depan bangsa itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 20.510 kasus kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir. Data tersebut disarikan dari pengaduan langsung ke KPAI, pemantauan atas media cetak danonline, pengaduan bank data perlindungan anak serta data lembaga mitra KPAI se-Indonesia.

Secara normatif, perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun jika diteliti lebih jauh, justru problem perlindungan hak-hak anak di Indonesia salah satunya muncul akibat adanya ketidakselarasan regulasi yang mengatur hak-hak anak.

Pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan yang memiliki kewenangan dalam perkara perdata hukum keluarga banyak bersentuhan langsung dengan

issue seputar perlindungan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas perkara yang diajukan ke peradilan agama tentang perceraian yang seringkali berimbas pada status dan hak hukum anak pasca-perceraian.

Peradilan agama memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak anak. Peran itu dilakukan melalui putusan para hakim dan program access to justice yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Dari berbagai nomenklatur perkara yang menjadi kewenangan absolut

peradilan agama, ada sejumlah jenis putusan yang memiliki dimensi hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Begitu juga dengan berbagai program akses terhadap keadilan, seperti program sidang keliling dan pelayanan terpadu.

Ada sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk optimalisasi peran peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak akibat perceraian yang terjadi atas kedua orang tuanya.

Pertama, tujuan kepentingan anak (the best interest of the child) harus diutamakan dan menjadi prioritas dalam produk pengadilan (putusan/penetapan). Regulasi yang menghambat pemenuhan hak-hak anak harus dikesampingkan.

Kedua, harmonisasi antar regulasi mutlak perlu dilakukan. Ini tentu bukan hanya tugas peradilan agama, lembaga pembuat undang-undang berkewajiban mewujudkannya. Selama itu belum terwujud, langkah yang dilakukan oleh hakim peradilan agama adalah melakukan interpretasi sistematis dan teologis agar perlindungan hak anak tetap ditegakan.

Ketiga, untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, diperlukan pelatihan berkesinambungan bagi aparat penegak hukum di peradilan agama agar selalu well-informed dengan perkembangan terkini dalam perkara perlindungan hak anak.

Terakhir, diperlukan adanya kajian komparatif dengan negara-negara yang lebih berhasil dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. []

Menjadi Garda Depan

Perlindungan Anak

LAPORAN UTAMA

Pengadilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam melindungi hak-hak anak. Meski

demikian, jalan panjang harus ditempuh untuk memiliki kewenangan perlindungan

tersebut secara optimal.

Jalan Panjang Kewenangan

Mengawal Hak-Hak Anak

nak adalah bagian yang tak

A

t e r p i s a h k a n d a r ikeberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Dan sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, atau bahkan negara, anak-anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya orang dewasa.

Keniscayaan perlindungan anak setidak-tidaknya didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, kedudukan strategis anak bagi masa depan sebuah bangsa. Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

LAPORAN UTAMA

Luasnya cakupan dan segi-segi ya n g b e r s i n g g u n g a n d e n g a n perlindungan anak, mendorong pola kebijakannya bersifat lintas sektoral. Berbagai sektor penyelenggara negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak tersebut secara memadai, termasuk peradilan agama.

Kedudukan peradilan agama untuk mengawal perlindungan hak-hak anak sangat strategis. Salah satu alasan mendasarnya adalah karena kehidupan anak pada masa awal berada di lingkungan keluarga sehingga persinggungannya dengan masalah hukum keluarga yang menjadi salah satu kewenangan peradilan agama menjadi sangat dekat.

Hak-hak anak dalam lintasan sejarah kewenangan peradilan agama

Eksistensi peradilan agama di Indonesia telah berlangsung semenjak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Dan sepanjang sejarah keberadaan tersebut hingga saat ini, kewenangan peradilan agama mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan otoritas yang membawahinya, dengan s e d i k i t p e n g e c u a l i a n p a d a kewenangan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Jauh sebelum Belanda mengakui eksistensi peradilan agama, sengketa pengasuhan anak telah muncul pada lembaga Mahkamah Syar'iyyah di Aceh (masa Maulana Abdul Aziz Sah Abad IX M) dan Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan sejak masa Syeikh Arsyad al-Banjari (Abad XVIII M). Kenyataan ini menggambarkan bahwa pada masa kerajaan-kerajaan Islam, perlindungan dan pemenuhan hak-h a k a n a k m e n j a d i l i n g k u p

kewenangan Peradilan Agama.

Pada masa Hindia Belanda, berbagai peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama tidak banyak menyebutkan tentang kewenangan peradilan agama mengenai hak-hak anak. Kuat dugaan hal itu diletakkan sebagai bagian dari masalah perkawinan dan perceraian yang tidak pernah absen dari pengaturan kewenangan tersebut.

Dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 misalnya. Dalam Pasal 2a a y a t ( 1 ) d i s e b u t k a n b a h w a kewenangan Peradilan Agama meliputi: (1) perselisihan suami isteri yang beragama Islam; (2) perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang y a n g b e r a g a m a I s l a m y a n g memerlukan perantaraan hakim

agama; (3) tuntutan tentang maskawin (mahar); dan (4) tuntutan tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami (nafaqah) (A. Mukti Arto, 2012 : 312).

K e w e n a n g a n y a n g s a m a diberikan terhadap Kerapatan Qadi di

Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur. Pada Pasal 3 ayat (1) Staatsblad Tahun 1837 Nomor 638 disebutkan kewenangannya sama dengan peradilan agama di Jawa dan Madura (A. Mukti Arto, 2012 : 312-313).

Namun dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1825 untuk ibukota Palembang, kewenangan terkait dengan anak ini muncul secara eksplisit sebagai bagian dari kewenangan peradilan agama. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa wewenang Peradilan Agama meliputi: a. Perkawinan; b. Perceraian; c. Pembagian harta; d. Kepada siapa anak diserahkan kalau orang tuanya bercerai; e. Apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut; f. Pusaka dan wasiat; g. Perwalian; dan h. Perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama. (A. Mukti Arto, 2012 : 86-87);

Kewenangan peradilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan ini belakangan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama diluar Djawa-Madura. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama meliputi nikah, thalaq, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris-mal-waris, waqaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku.

Perluasan kewenangan peradilan agama di bidang hak-hak anak baru lebih terasa ketika mulai diberlakukan UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 63 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dibidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan anak, sepanjang melibatkan orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya.

Aceh (masa Maulana Abdul

Aziz Sah Abad IX M) dan

Kerapatan Qadi di

Kalimantan Selatan sejak

masa Syeikh Arsyad

al-Banjari (Abad XVIII M)

Dengan UU 1/1974, kewenangan peradilan agama terkait dengan anak meliputi: (1) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; (2) dispensasi kawin; (3) penyelesaian sengketa penguasaan anak akibat perceraian; (4) pembebanan atas ibu u n t u k i k u t m e m i k u l b i a y a pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab ternyata tidak mampu memenuhinya; (5) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (6) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (7) pencabutan kekuasaan wali; (8) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (9) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; (10) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang dibawah kekuasaannya; Dan (11) penetapan asal usul seorang anak;

Kewenangan demikian luas yang diberikan kepada Pengadilan Agama oleh UU 1/1974 terkait bidang perkawinan termasuk perlindungan hak-hak anak mendorong A. Mukti Arto menyebutnya sebagai pemulihan kembali kewenangan Peradilan Agama setelah direduksi sedemikian rupa oleh pemerintah Hindia Belanda. Disamping itu, UU ini memiliki implikasi lain bagi peradilan agama yakni penyeragaman kewenangan yang sebelumnya bervariasi antar wilayah. Bahkan disebutnya juga sebagai tonggak kebangkitan kembali Hukum Islam, KUA Kecamatan dan Peradilan Agama (A. Mukti Arto, 2012 : 313).

Perkembangan berikutnya terjadi setelah lebih dari satu dasawarsa pemberlakuan UU 1/1974, yakni dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan UU ini, secara formal e k s i s t e n s i p e r a d i l a n a g a m a ditegaskan, meliputi kedudukan, k e w e n a n g a n d a n s t r u k t u r organisasinya dari tingkat terendah sampai dengan Mahkamah Agung.

Terkait dengan kewenangan di bidang perlindungan terhadap hak-hak anak, UU ini menegaskan kembali kewenangan yang diberikan oleh UU 1/1974. Akibatnya tidak ada perubahan ataupun penambahan kewenangan terkait anak dalam konteks ini.

Minus masalah pengangkatan anak

S a y a n g n y a , p e n g u a t a n kewenangan ini tidak memberikan kedudukan yang jelas mengenai masalah pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam. Padahal

berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara tersirat kebolehan untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan m e n g u t a m a k a n k e p e n t i n g a n kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya berdasarkan hukum yang berlaku bagi

anak yang bersangkutan.

K e a d a a n p e n g a t u r a n i n i setidaknya berimplikasi pada dua hal. Pertama, memaksa pemberlakuan hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Dan kedua, membiarkan proses pengangkatan anak yang berlaku di masyarakat tanpa payung hukum dan putusan pengadilan. Akibatnya tidak sedikit proses pengangkatan anak yang dilaksanakan secara diam-diam atau berdasarkan upacara/kebiasaan setempat dan tanpa proses peradilan.

Meski demikian, pemikiran ke arah pengaturan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini telah lama bergulir di tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia telah terlebih dahulu memberikan respons dengan mengeluarkan Fatwa Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Syakban 1402 H/10 Juni 1982 M yang antara lain isinya bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam.

Fajar harapan baru akan kemungkinan memiliki pengaturan t e n t a n g p e n g a n g k a t a n a n a k berdasarkan hukum Islam dan memandatkan proses hukumnya lewat peradilan agama sedikit terbuka melalui Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Meskipun tidak menentukan pengadilan agama, namun frase “berdasarkan putusan pengadilan” setidaknya menyiratkan tentang pengadilan mana yang dapat memutus perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh subyek hukum Islam. Dan tentu saja yang dimaksud adalah pengadilan agama.

LAPORAN UTAMA

Majelis Ulama Indonesia

mengeluarkan Fatwa Nomor

U-335/MUI/VI/82 yang

antara lain isinya bahwa

pengangkatan anak yang

beragama Islam hanya

dapat dilakukan oleh orang

LAPORAN UTAMA

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 209 yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebaliknya, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai anak angkat dan bagian warisnya ini banyak direspons oleh hakim peradilan agama dengan menerima dan memutus perkara pengangkatan anak. Salah satunya adalah Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 07/Pdt.P/1994/PA.Btl tertanggal 6 Juni 1994.

Dalam salah satu bagian pertimbangan hukumnya, majelis hakim membangun argumentasi tentang kewenangan pengadilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak.

“Menimbang, bahwa berdasar-kan ketentuan hukum baru di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kepastian hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas maka M a j e l i s H a k i m b e r p e n d a p a t penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam masuk dalam kekuasaan Pengadilan Agama”

Argumentasi dalam penetapan ini kemudian banyak diikuti penetapan Pengadilan Agama lainnya dalam kurun waktu berikutnya. Beberapa di antaranya, Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 17/Pdt.P/1994/PA. Btl tertanggal 23 N o v e m b e r 1 9 9 4 , P e n e t a p a n Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 002/Pdt.P/2005/PA.Bn tertanggal 1 Maret 2005 dan Penetapan Pengadilan A g a m a B e n g k u l u N o m o r 003/Pdt.P/2005/PA.Bn tertanggal 24 Februari 2005.

Ijtihad-ijtihad hakim peradilan a g a m a u n t u k m e m a s u k k a n kewenangan pengangkatan anak dalam ranah peradilan agama baru mendapatkan kepastian setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengangkatan anak secara eksplisit dinyatakan sebagai kewenangan baru Peradilan Agama.

Masuknya pengangkatan anak dalam kewenangan Peradilan Agama dianggap sebagai perubahan solutif bagi kebutuhan masyarakat akan adanya ketentuan hukum berdasarkan agama. Masyarakat Muslim Indonesia telah lama menghendaki dapat diterapkannya hukum pengangkatan anak yang Islami yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Puncaknya terjadi pada tahun delapan puluhan di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Bantul, Makassar, Bengkulu dan lain-lain (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 : v).

D i s i s i l a i n , p e n a m b a h a n kewenangan Peradilan Agama di b i d a n g p e n g a n g k a t a n a n a k memberikan payung hukum yang tegas atas tradisi yang tumbuh dalam masyarakat Islam selama ini. Pengangkatan anak dalam konteksnya

sebagai bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan (ta'awun) ini sangat dianjurkan oleh Islam M e n u r u t A n d i Sya m s u A l a m (2008:54), (Andi Syamsu Alam dan M. Fauzah, 2008: 54.)

Dinamika anak sah dan tidak sah: sebuah upaya perlindungan anak

Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal dua jenis anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Pasal 42 UU 1/1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari bunyi norma tersebut tidak terlihat adanya batasan waktu kehamilan, antara waktu pernikahan dan lahirnya anak. Ketentuan ini cenderung mengikuti kaidah yang terdapat dalam Pasal 250 KUHPerdata bahwa keturunan yang sah berasal dari pernikahan yang sah. Kaidah ini juga terdapat dalam tradisi hukum di Amerika yang menyatakan

LAPORAN UTAMA

Tolok ukur anak sah yang ditegaskan pada Pasal 42 UU Peradilan Agama jelas berbeda dengan fikih Islam yang membatasi usia kehamilan antara waktu akad nikah dengan lahirnya si anak. Juris Islam banyak mengutif pendapat Ibnu 'Abbas yang menghubungkan surat Luqman ayat 12 dengan surat al-Ahqaf ayat 15. Ibu 'Abbas menyimpulkan bahwa anak yang sah adalah yang lahir dalam sebuah perkawinan dengan batas minimal kandung selama 6 bulan. Jika anak tersebut lahir sebelum 6 bulan, maka tidak dianggap sebagai anak yang sah. (Ahmad Rafiq, 1998: 224.) Standar untuk menilai sahnya seorang anak dalam hukum perkawinan nampaknya mengambil kompromi antara hukum perdata dan pranata h u k u m I s l a m l a i n n y a y a n g memungkinkan pernikahan antara seorang perempuan hamil dengan lelaki yang menzinahinya tanpa ada batasan berapa usia kehamilan perempuan yang dinikahinya (Pasal 53 ayat 1 KHI).

Adanya perbedaan istilah anak tersebut berhubungan dengan hak anak dan kewajiban orang tua. Anak sah berhubungan dengan nasab dan waris. Ia mempunyai hak untuk diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya beserta seluruh kerabatnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia. Di sisi lain, anak sah mempunyai hak waris dari orang tua dan nenek moyang orang tuanya. Hal ini berbeda dengan anak yang tidak sah karena secara hukum hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja (Pasal 43 ayat 1 UU 1/1974 dan Pasal 100 KHI). Demikian juga dari hukum waris, ia hanya mempunyai hak waris dari nasab ibunya.

Ketentuan hukum perkawinan yang sejalan dengan fikih Islam ini mulai bergeser dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012. Terlepas dari siapa pemohonnya dan apa yang diinginkan oleh pemohon, putusan MKRI ini telah membuat

hukum baru bahwa anak yang

dilahirkan di luar perkawinan

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat buktilain menurut hukum m e m p u nya i h u b u n ga n d a ra h , termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terlepas dari adanya pro kontra terhadap putusan MKRI tersebut, h u k u m b a r u t e r s e b u t h a r u s ditempatkan pada bunyi pasal 43 UU 1/1974. Beberapa pertimbangan hukum dikemukakan pada putusan di atas, mulai dari nilai-nilai hak asasi yang melekat pada seorang anak, hingga alasan rasional yang mudah dimengerti oleh setiap orang. Bahwa adalah suatu ketidak adilan apabila seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dan menyebabkan kehamilan seorang perempuan, k e m u d i a n s e c a r a h u k u m i a dibebaskan dari kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Maka sewajarnya apabila seorang ayah biologis mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kelangsungan kehidupan anak biologisnya.

Dampak sistemis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, paling tidak dapat diidentifikasi ada empat area hukum

yang secara langsung maupun tidak langsung terimplikasi, yaitu hukum waris, hukum kewarganegaraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum p e m b u k t i a n . P u t u s a n i n i menunjukkan betapa implikasi yang ku ra n g d i p e rh i t u n gka n a ka n menyisakan banyak permasalahan di kemudian hari. (Imelda Martinelli, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 271.)

Beberapa pegiat hak asasi

memberikan apresiasi

terhadap upaya

perlindungan anak yang

dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi. Sementara itu,

nada minor dikemukakan

oleh para ahli hukum Islam,

yang menganggap bahwa

putusan tersebut “secara

tidak sengaja” telah

melegalkan anak di luar

pernikahan atau dengan

LAPORAN UTAMA

Di luar hukum keluarga, khususnya kewarisan, seperti dikemukakan di atas, implikasi pergeseran tafsir makna status anak luar kawin juga bisa diindikasikan terjadi pada lapangan hukum kewarganegaraan. Istilah “anak luar perkawinan” ternyata memang jelas tercantum dalam peraturan lain, misalnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bahkan, implikasi yang luar biasa akan segera terlihat apabila penafsiran tentang keabsahan perkawinan ini d i h u b u n ga n d e n ga n h a k - h a k kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 itu.

Orang yang masih menyandang predikat anak, menurut ketentuan UU Kewarganegaraan, baru bisa menjadi warga negara Indonesia apabila ia lahir dalam perkawinan yang sah (lihat ketentuan Pasal 4 huruf a s.d. huruf i). Barulah pada butir h dan seterusnya dibuka kemungkinan ada anak yang lahir di luar perkawinan menjadi warga negara Indonesia apabila ibunya adalah warga negara asing. Anak tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia jika diakui oleh seorang ayah warga negara I n d o n e s i a s e b a g a i a n a k n y a . Pengakuan ini harus dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau anak itu belum kawin. Pertanyaannya adalah bagaimana jika anak itu lahir di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia dengan ayah seorang warga negara asing? Pasal 4 huruf g mengatakan anak ini tetap adalah warga negara Indonesia.

Secara filosofis terlihat bahwa pandangan MK dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 ini berbeda d e n g a n d a s a r b e r p i k i r U U Kewarganegaraan. Redaksi dari Pasal 4 huruf g dan huruf h memperlihatkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Pengertian hubungan hukum ini berimplikasi pada status kewarganegaraan yang bakal disandangnya. Apabila ibunya

warga negara asing, maka ia berpotensi untuk menjadi warga negara asing, terlepas bahwa ayah biologisnya adalah warga negara Indonesia.

Perlu dicatat bahwa status perkawinan yang sah, apabila menggunakan teori hukum perdata internasional, merupakan sebuah persoalan pendahuluan. Secara umum ada tidaknya hubungan anak dengan ayah biologisnya mengambil sumber dari perkawinan orang tuanya sah atau tidak. Artinya, sepanjang ada perkawinan yang sah maka anak itu pasti memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Jika tidak, maka hubungan perdata dilekatkan pada ibunya. (Sudargo Gautama, 1995: 85)

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. N e g a r a - n e g a r a c o m m o n l a w

berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negara-negara civil l a w b e r p e ga n g p a d a p r i n s i p nasionalitas (ius sanguinis). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga

(pater familias). Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.

Penolakan MK untuk mengaitkan aspek keabsahan Pasal 2 ayat (1) dengan kewajiban pencatatan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 serta hanya memfokuskan perhatian pada pergeseran tafsir makna Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974, juga menunjukkan sikap MK yang lebih memberi prioritas pada perlindungan hak anak daripada perlindungan hak isteri. Padahal, kedua aspek perlindungan ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat pada contoh di lapangan hukum ketenagakerjaan.

Dalam area hukum pembuktian, implikasi putusan MK ini terlihat dari upaya hakim konstitusi memberi tambahan redaksional bahwa secara normatif hubungan perdata dengan ayah biologisnya terjadi apabila hubungan ini dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan

dan teknologi atau bukti lain menurut hukum. Penyebutan “atau bukti lain menurut hukum” di sini seyogianya ditafsirkan luas, tidak hanya sekadar bukti tertulis karena lagi-lagi akan mengembalikan ke persoalan pencatatan.

|Mohammad Noor, Sugiri Permana, Alimuddin, Ade Firman Fathoni|

Bahan Bacaan

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum

Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di

Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1998

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,

Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam, Jakarta, Pena Media, 2008

Imelda Martinelli, “Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin,” Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3

Sudargo Gautama, Hukum Perdata

Internasional Indonesia, Buku ke-7, Penerbit Alumni, Bandung, 1995

LAPORAN UTAMA

Kitab Mugharror, kitab pegangan hakim berisi tentang Kodifikasi Hukum Islam (Semarang)

1750

Sengketa pengasuhan anak muncul di Mahkamah Syar'iyyah di Aceh (masa Maulana Abdul Aziz Sah)

Abad 18 M

Staatsblad No. 116 à Hadhanah menjadi salah satu Kewenangan Peradilan Agama Jawa Madura

1837

UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak 2002 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk

1946

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan à Hak-hak kewarganegaraan anak.

2006

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

à (Pasal 41 huruf (a): “…..bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”)

1974

Keppres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, diantaranya mengatur hukum materiil tentang hadhanah

1991

SIJILL (Catatan Pengadilan/Buku Register Qadi di Kesultanan Banten) mencatat adanya sengketa biaya perawatan anak yang dilakukan oleh pihak luar suami istri

1754

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Menambah wewenang baru untuk Peradilan Agama: Pengangkatan Anak, lihat penjelasan pasal 49)

2006

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2014

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hadhanah menjadi salah satu kewenangan Peradilan Agama

1989

Peraturan tanggal 23 Maret 1825 untuk ibukota Palembang à Hadhanah menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama.

1825

Sengketa pengasuhan anak mulai muncul di Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan (masa Syeikh Arsyad al-Banjari)

Abad 18 M

PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama diluar Djawa-Madura à

Hadhanah menjadi salah satu Kewenangan Peradilan Agama

1957

Staatsblad No. 638 à Hadhanah menjadi salah satu kewenangan Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan di sebagian Kalimantan Timur

1837

UU No. 39 tahun 1999 oleh Hak Asasi Manusia, walau tidak eksplisit menyebut kewenangan peradilan agama, tetapi mengatur tentang hak-hak asasi anak.

1999

Kitab Von Bone and Goa, berisi Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Islam pertama di Indonesia, termasuk didalamnya mengulas tentang Hadhanah

1759

LAPORAN UTAMA

Regulasi dan Problematika

Perlindungan Hak Anak

Secara normatif perlindungan hak-hak anak di

Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan

perundang-undangan. Namun, apakah regulasi yang

tersedia telah selaras dan mampu menjamin

terwujudnya perlindungan hak-hak anak di

Indonesia?

R e g u l a s i h a k anak di Indonesia

N o r m a dasar tentang regulasi hak anak di Indonesia d i a t u r d a l a m

konstitusi. Pasal 2 8 B a y a t ( 2 ) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jaminan konstitusi tersebut kemudian mengilhami regulasi hak anak di Indonesia yang termaktub d a l a m s e j u m l a h p e r a t u r a n perundang-undangan. Pada tanggal 23 Juli 1979, misalnya, diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU 4/1979). Dalam UU tersebut hak anak diatur dalam 7 Pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 8.

Pada tanggal 25 Agustus 1990

lahir Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia di New York tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum PBB.

Selanjutnya, terkait hak anak berhadapan dengan hukum, pada tanggal 3 Januari 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU 3/1997), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012).

LAPORAN UTAMA

Pada tanggal 23 September 1999 jaminan perlindungan terhadap hak a n a k s e m a k i n k u a t d e n g a n disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Keseluruhan pasal dalam UU 39/1999 tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Pasal-pasal dalam UU tersebut yang secara khusus mengatur hak-hak asasi anak setidaknya terdapat dalam 15 pasal yaitu Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66.

Regulasi hak anak lainnya yang berisi tentang penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UU 1/2000).

Perlindungan hak anak di Indonesia semakin memadai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan A n a k ya n g t e l a h m e n g a l a m i perubahan atau revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014). Dalam UU tersebut , perlindungan anak

mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non-diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, d a n p e r k e m b a n g a n ; d a n d . penghargaan terhadap pendapat anak. Hak-hak anak dalam UU tersebut diatur dalam 15 Pasal, yaitu dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yang meliputi antara lain: hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat k e m a n u s i a a n , m e n d a p a t k a n perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak anak atas nama dan i d e n t i t a s d i r i d a n s t a t u s kewarganegaraan; hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi; hak anak untuk mengetahui orangtuanya,

dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orangtua tidak mewujudkannya; hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial; hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa; h a k a n a k u n t u k d i d e n g a r pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi; Hak anak untuk berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya dan yang cacat mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Di samping itu, selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi baik e k o n o m i a t a u s e k s u a l ; ( c ) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman; hak anak untuk diasuh orangtuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya.

“Dalam UU tersebut,

perlindungan anak

mencakup segala kegiatan

untuk menjamin dan

melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan

harkat dan martabat

kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan

LAPORAN UTAMA

Anak juga mempuyai hak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kekerasan sosial; (d) pelibatan dalam kekerasan yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam p e p e r a n g a n ; d a n h a k a n a k memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir; hak anak yang dirampas kebebasannya berhak: (a) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya d i p i s a h d a r i o ra n g t u a ; ( b ) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum; (c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak; dan anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya (Waluyadi, 2009: 68). Pada tahun 2006 disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006). Undang-undang tersebut lebih menjamin hak kewarganegaraan anak karena menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga asing memiliki status kewarganegaraan ganda dan baru bisa memilih salah s a t u k e w a r g a n e g a r a a n ya n g dikehendaki pada usia 18 tahun atau setelah kawin. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 62 Tahun 1958 (UU 62/1858) di mana Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, sehingga kewarganegaraan anak mengikuti ayah. Problemnya, tatkala terjadi perceraian namun ayah belum memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, maka anak sangat dirugikan karena harus mengikuti

kewarganegaraan ayah. Padahal pengadilan agama telah menetapkan anak berada dalam pengasuhan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Problematika Perlindungan Hak Anak

Dari berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, terdapat sejumlah problem yang muncul akibat ke t i d a k s e l a ra s a n ke t e n t u a n -ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Berikut akan diulas sebagian problem tersebut terutama yang terkait dengan kewenangan peradilan agama.

Hak asuh anak(hadhanah)

Reza Indragiri Amriel, pakar psikologi forensik, mengkritik para hakim pengadilan agama tidak cukup kompeten dan belum memiliki kekuatan mental yang memadai untuk

m a s u k k e d a l a m , s e r t a mempertimbangkan, aspek-aspek p e n g a s u h a n a n a k y a n g multidimensional. Menurutnya, KHI kerap dijadikan pedoman tunggal oleh para hakim dalam masalah hak asuh anak, karena KHI mengatur secara definitif tentang hak asuh anak sehingga memudahkan para hakim (Amriel, 2014: 92). Pasal 105 huruf a

KHI menyebutkan: ”Dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya.”

Hakim-hakim pengadilan agama di tanah air memanfaatkan KHI sebagai tameng untuk menutupi keengganan bahkan ketidakmampuan m e r e k a d a l a m m e m b e r i k a n pertimbangan komprehensif sebelum menjatuhkan putusan tentang hak pengasuhan. Hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu atas dasar tiga hal. Pertama, keberadaan rahim pada ibu menyebabkan kasih sayang ibu lebih besar dan lebih mampu mengasuh anak. Kedua, aturan

bahwa anak yang belum mumayyiz

diasuh oleh ibu merupakan dalil agama yang bisa jadi sensitif untuk digugat, bahkan untuk dicermati secara lebih kontekstual. Ketiga, putusan yang “aman” tidak akan memunculkan catatan khusus dalam re ka m j e j a k h a ki m s e h i n g ga mendukung perjalanan karir hakim tersebut (Amriel, 2014: 87).

Akibat sikap hakim tersebut, putusan hakim justru kontraproduktif b a g i t e r p e n u h i n y a p r i n s i p kepentingan terbaik anak atau disebut dengan istilah jurigenic effect, yaitu pengaruh negatif yang dialami oleh anak justru akibat kelalaian maupun keengganan juri atau hakim dalam mempertimbangkan kompleksitas hakikat relevan sebelum menjatuhkan putusan (Amriel, 2014: 88).

Ketentuan Pasal 105 huruf a KHI yang memihak kepada ibu dalam hal pengasuhan anak memang bertolak belakang dengan Pasal 26 ayat 1a UU 23/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2014, yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, m e m e l i h a r a , m e n d i d i k , d a n melindungi anak.” Ketentuan ini tidak m e m b e r i k a n k e b e r p i h a k a n pengasuhan kepada salah satu orang tua. UU Perlindungan Anak lebih menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam hal pengasuhan anak, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU 35/2014.

“Penyelenggaraan

perlindungan anak dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip

dasar Konvensi Hak Anak

yang meliputi: a.

non-diskriminasi; b. kepentingan

yang terbaik bagi anak; c.

hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan

perkembangan; dan d.

penghargaan terhadap

LAPORAN UTAMA

Ketentuan pasal 105 KHI tersebut dinilai problematis dari aspek keadilan jender karena memberikan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu, berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak.

Jika ibu yang seharusnya mendapatkan hak asuh anak meninggal dunia, maka pasal 156 KHI juga sudah memperinci siapa saja yang berhak menggantikan kedudukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak.

Pasal 105 dan 156 KHI tersebut menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak. Padahal kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak adalah kedudukan yang mempuyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak. P e m e g a n g h a k a s u h a n a k berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak. Pemegang hak asuh anak akan tinggal bersama dengan anak sehingga setiap hari anak akan potensial dipengaruhi oleh akhlak atau moralitas, perilaku, dan kesehatan pemegang hak asuh anak.

Jika moralitas, perilaku, dan kesehatan pemegang hak asuh anak b u r u k m a k a a k a n p o t e n s i a l mempengaruhi perkembangan akhlak atau moralitas, perilaku, dan kesehatan anak menjadi buruk. Begitu juga sebaliknya, jika moralitas, perilaku, dan kesehatan pemegang hak asuh anak baik maka akan p o t e n s i a l m e m p e n g a r u h i perkembangan moralitas, perilaku, dan kesehatan anak menjadi baik. Pemegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh yang sehari-hari dilihat oleh anak dan tentu akan sangat mempengaruhi moralitas,

perilaku, dan kesehatan anak (Fanani, 2015: 112).

Beban pemegang hak asuh anak yang berat itu tentu membutuhkan orang yang baik dari aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak, dan semua aspek tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek tersebut. Seharusnya aspek kualitas, moralitas, kesehatan dan k e m a m p u a n m e n d i d i k d a n memelihara anak yang dijadikan parameter dan patokan dalam penentuan pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Aspek kualitas, moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan m e m e l i h a ra a n a k t i d a k b i s a dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (bapak) (Fanani, 2015: 113).

Ketentuan hukum hak asuh anak di atas jelas bertentangan dengan hak-hak anak yang diatur dalam UU 23/2002 yang telah diubah dengan UU 35/2014 serta hak-hak asasi anak yang ada dalam UU 39/1999.

Dispensasi kawin

Batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Terhadap ketentuan tersebut masih dapat dilakukan penyimpangan, dalam hal calon mempelai belum cukup umur, dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pasal 7 ayat 2).

Ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun telah menimbulkan persoalan karena menurut ketentuan dalam berbagai undang-undang, seseorang yang belum berusia 18 tahun masih termasuk anak, seperti Pasal 47 UU

1/1974, Pasal 1 Angka 5 UU 39/1999, Pasal 1 Angka 1 UU 23/2002, Pasal 4 huruf H UU 12/2006, dan Pasal 1 ayat 4 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008).

Ketentuan hukum mengenai dispensai kawin juga problematis jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU 35/2014 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab u n t u k m e n c e g a h t e r j a d i n y a perkawinan pada usia anak.

Perbedaan ketentuan antar perundang-undangan mengenai usia anak ini tentu menjadi kendala bagi penegakan hukum perlindungan hak-hak anak di peradilan agama khususnya terkait pernikahan anak. Dalam praktik, KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan tidak dapat menolak jika ada anak usia 16 sampai 18 tahun yang akan menikah dan juga bagi anak dibawah umur yang sudah mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

Pernikahan anak menjadi salah satu problem dalam perlindungan anak. Pernikahan anak dibawah umur jelas melanggar hak dasar anak untuk tumbuh, berkembang, berkreasi sesuai umurnya serta mengenyam pendidikan. Secara fisik dan psikis anak juga belum siap memasuki pernikahan.

“Reza Indragiri Amriel, pakar

psikologi forensik,

mengkritik para hakim

pengadilan agama tidak

cukup kompeten dan belum

memiliki kekuatan mental

yang memadai untuk masuk

ke dalam, serta

mempertimbangkan,

aspek-aspek pengasuhan anak yang

LAPORAN UTAMA

Alasan yang banyak ditemui dalam permohonan dispensai kawin adalah malu jika memiliki anak belum menikah walau masih belia, daripada mendekati zina lebih baik dinikahkan, meringankan ekonomi keluarga, anak sudah hamil di luar nikah sehingga harus dinikahkan. Walhasil, anak dalam pernikahan dini mengalami tekanan psikologis, lebih banyak putus s e k o l a h k a r e n a m a l u u n t u k melanjutkan sekolah dan masih banyaknya pihak yang belum memberikan hak pendidikan bagi siswi hamil, serta jika kelak ia memiliki anak akan menambah beban psikologis anak dengan pernikahan dini. Jangka panjang, pernikahan dini pun akan mempengaruhi kualitas hidup keluarga Indonesia dan tingkat kesejahteraannya.

Perwalian

Problem lain yang muncul akibat tidak adanya keselarasan ketentuan antar peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia anak adalah terkait perwalian. Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Darwan Prinst, 2003: 92). Sementara itu, Pasal 107 KHI mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketika permohonan perwalian didasarkan kepada Pasal 107 KHI, sementara hakim berpedoman pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 1/1974, maka kemungkinan permohonan akan ditolak, karena anak yang dimohonkan perwaliannya telah mencapai batas usia 18 tahun. Sementara bagi hakim yang berpedoman sesuai dengan sandaran hukum permohonan yang diajukan tersebut, maka kemungkinan permohonan perwalian dapat

dikabulkan.

B e r b e d a h a l n y a k e t i k a permohonan didasarkan pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 1/1974, maka pertimbangan yang termuat dalam Pasal 107 KHI, dengan sendirinya akan tercakup sehingga kemungkinan permohonan perwalian tersebut akan dikabulkan.

Dalam kasus seperti ini, maka muncul disparitas putusan yang signifikan karena ketentuan batas usia anak di bawah perwalian secara jelas disebut dalam pasal-pasal tersebut, tanpa memerlukan penafsiran apapun. Memang, dalam literatur fikih

Islam, belum ditemukan definsi konkret usia anak. Seperti Al-Barry yang menyebutkan anak tidak boleh tinggal sendirian, atau tinggal bersama-sama orang yang bukan walinya, kecuali ia sudah dewasa s u d a h d a p a t m e m e l i h a r a kesejahteraan dirinya sendiri (Zakaria Ahmad Al-Barry, 2004: 100).

Problem lainnya yang muncul seputar perwalian adalah, lemahnya pemahaman masyarakat baik yang awam terhadap hukum maupun yang berprofesi di bidang hukum, dalam memahami konsep perwalian. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian, ketika salah satu orang tua (bapak atau ibu) meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup itu menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum mencapai 18 tahun, tanpa perlu mengajukan permohonan perwalian.

Adapun permohonan perwalian dapat diajukan dalam keadaan orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anaknya oleh pengadilan. Alasan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut karena alasan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 UU 1/1974).

“Akibat sikap hakim yang

gegabah, putusan hakim

justru kontraproduktif bagi

terpenuhinya prinsip

kepentingan terbaik anak

atau disebut dengan istilah

jurigenic effect, yaitu

pengaruh negatif yang

dialami oleh anak justru

akibat kelalaian maupun

keengganan juri atau hakim

dalam mempertimbangkan

kompleksitas hakikat relevan

LAPORAN UTAMA

Terkait ketentuan perwalian, sejatinya tidak hanya diatur dalam UU 1/1974 dan KHI saja, namun juga diatur dalam UU 23/2002. Bahkan, Pasal 33 ayat (2) UU 23/2002 lebih detil mengharuskan wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Hak-hak perdata anak di luar perkawinan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara garis besar menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki s e b a ga i aya h nya ya n g d a p a t dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Persoalan yang muncul pasca putusan MK tersebut adalah apa saja cakupan hak-hak perdata anak di luar perkawinan akibat hubungan perdata dengan ayah biologisnya?

Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah: a. anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang s a h d e n g a n l a k i - l a k i y a n g menghamilinya; b. anak yang dilahirkan oleh perempuan akibat korban perkosaan oleh satu orang laki-laki atau lebih; c. anak yang dilahirkan oleh perempuan yang dili'an (diingkari) oleh suaminya; d. anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami, ternyata bukan; dan e. anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan seperti perkawinan dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan. Ketiga anak yang pertama, dalam hukum Islam termasuk ke dalam kelompok anak

zina, sedangkan kedua anak yang terakhir disebut anak syubhat yang apabila diakui oleh bapak syubhat-nya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya (Muhammad, 2014: 303).

Terkait putusan MK tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa, mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut berisi empat poin pokok yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan l e l a k i y a n g m e n y e b a b k a n kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Meskipun demikian, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl), MUI menyatakan pezina dikenakan hukuman hadd oleh

pihak berwenang. Selain hadd,

pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina dengan ke wa j i b a n u n t u k m e n c u ku p i kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara

anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Bahruddin Muhammad, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dalam bukunya “Hak Waris Anak di Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”, memiliki pendapat yang berbeda dengan Fatwa MUI tersebut. Menurutnya, akibat hukum putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak anak di luar perkawinan mencakup hak materiil yaitu hak nafkah dan hak waris, dan hak immateriil yaitu hak wali dan hadhanah (2014: 331-344). Pendapat tersebut didasarkan atas perluasan penafsiran konsep nasab a n a k y u r i d i s ( b e r d a s a r k a n perkawinan yang sah) kepada nasab anak biologis (berdasarkan hubungan darah). Konsep nasab biologis merupakan illat hukum yang menjadi

pertimbangan de facto hak-hak

perdata anak (2014: 351-3).

Sistem patrilineal yang menjadi latar belakang sosial masyarakat Arab selalu menisbatkan anak pada pengakuan ayah lebih dominan, sehingga jika terjadi hubungan zina, maka perempuan berikut anak zina menjadi korban subordinasi kaum laki-laki. Nasab pada masa lalu tidak lebih sebagai alat untuk melegitimasi dan meyakinkan para raja dan sekadar pencitraan ayah. Nasab pada masa lalu tidak lebih sebagai identitas image,

tanpa menghiraukan hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu perlu purifikasi makna nasab ke p a d a n a s a b a n a k b i o l o g i s (Muhammad, 2014: 258-9).

Menurutnya, pemenuhan hak waris terhadap anak di luar perkawinan merupakan sanksi hukum s e k a l i g u s s e b a g a i b e n t u k pertanggungjawaban hukum bagi ayah biologis. Adanya diskriminasi terhadap hak waris anak berdasarkan teks agama sungguh tidak berdasar, sebab tidak ada satu teks dan literatur pun yang menyatakan bahwa salah satu penghalang mewarisi adalah karena status anak tidak sah (Muhammad, 2014: 351-353).

“Beban pemegang hak asuh

anak yang berat itu tentu

membutuhkan orang yang

baik dari aspek moralitas,

kesehatan dan kemampuan

mendidik dan memelihara

anak, dan semua aspek

tersebut tidak bisa hanya

didasarkan pada jenis

kelamin tertentu tanpa

memperhatikan semua

LAPORAN UTAMA

Pemahaman bahwa Putusan MK N o m o r 4 6 / P U U - V I I I / 2 0 1 0 melegalkan anak di luar perkawinan sebagai anak sah dan dengan sendirinya berhak mendapatkan hak ke p e rd a t a a n d a n h a k n a s a b sebagaimana halnya anak sah, memang bermunculan setelah putusan tersebut diketok Majelis Hakim MK. Namun, dalam wawancara Tim Redaktur Majalah Peradilan Agama, Prof. Dr. Mahfud MD, menyebutkan bahwa hubungan keperdataan berbeda dengan hubungan nasab dalam Putusan MK tersebut. Hubungan nasab hanya berlaku kepada anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan tercatat atau perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara administratif. Sedangkan hubungan keperdataan hanya berlaku untuk anak yang lahir di luar pernikahan (Majalah Peradilan Agama Edisi 8, 2015: 80).

Inkonsistensi Putusan Nafkah Anak

Hal lainnya yang menjadi sorotan publik dalam pemenuhan hak-hak anak di lingkungan peradilan agama adalah tentang konsistensi putusan tentang nafkah anak. Stijn Cornelis van Huis dalam disertasinya yang berjudul “Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia; The Cases of Cianjur and Bulukumba” menyebut bahwa putusan hakim peradilan agama terkait nafkah anak tidak konsisten. Menurutnya, tuntutan nafkah anak di peradilan agama diperlakukan berbeda dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah bagi mantan isteri. Dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung tahun 2004 dan 2005, Stijn van Huis berdalih bahwa MA memutuskan tuntutan nafkah anak selama masa pernikahan (nafkah lampau anak) tidak dapat diajukan bersamaan dengan perkara cerai gugat karena nafkah anak dianggap sebagai bukan sesuatu yang terhutang. Putusan MA itu kemudian diikuti oleh PA Cianjur pada tahun 2007, padahal setahun sebelumnya, PA Cianjur mengabulkan

tuntutan nafkah anak (Stijn van Huis, 2015: 248).

Baru-baru ini, masih menurut Stijn van Huis, ada beberapa putusan pengadilan tinggi agama yang mengikuti ketentuan seperti yang diatur oleh putusan MA di atas.

Menurut prediksinya, ke depan putusan tentang nafkah anak ini akan semakin sulit untuk konsisten. Hal ini tentu berbahaya bagi perlindungan hak anak di pengadilan, terlebih jika dikaitkan dengan eksekusi putusan nafkah anak yang memang sulit ditegakan (Stijn van Huis, 2015: 249).

|Ahmad Zaenal Fanani, Edi Hudiata, M. Isna Wahyudi, Achmad Fauzi, Achmad Cholil, Mahrus|

Daftar Bacaan

Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan

Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Bahruddin Muhammad, Hak Waris

Anak Di Luar Perkawinan, Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Majalah

Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

Reza Indragiri Amriel, Ajari Ayah Ya Nak! Curhat Seorang Ayah tentang Ketidakwajaran dan Kemalangan Hidup Anak-Anak,

Cet. I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

Stijn Cornelis van Huis, Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia; The Cases of Cianjur a n d B u l u k u m b a , L e i d e n University, 2015.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak,

Bandung: Mandar Maju, 2009. Zakaria Ahmad Albarri, Ahkam

al-Awlaad fil Islam, (terj. Hukum Anak-Anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

“Ketika permohonan

perwalian didasarkan

kepada Pasal 107 KHI,

sementara hakim

berpedoman pada Pasal 50

ayat (1) dan (2) UU 1/1974,

maka kemungkinan

permohonan akan ditolak,

karena anak yang

dimohonkan perwaliannya

telah mencapai batas usia 18

LAPORAN UTAMA

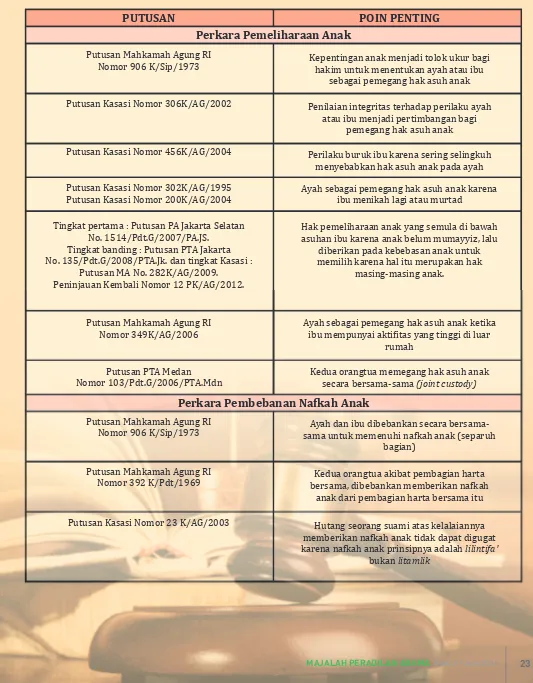

Perlindungan Hak Anak

dalam Putusan

Putusan hakim mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Dari berbagai nomenklatur perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama,

terdapat beberapa jenis putusan yang mempunyai dimensi hukum dengan perlindungan dan

kepentingan sang anak.

spek hukum perlindungan dan

A

kepentingan anak, menjadilandasan dalam memeriksa dan memutus perkara anak terutama di lingkungan Peradilan Agama. Pada bagian ini, akan dideskripsikan mengenai beberapa putusan hakim yang berimplikasi pada perlindungan hak-hak anak.

Pemeliharaan anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1 9 7 4 t e n t a n g P e r k a w i n a n (selanjutnya disebut UU 1/1974) m a u p u n K U H P e r d a t a t i d a k menentukan apakah ibu atau ayah yang berhak atas pengasuhan anak

hadhanah. Ketentuan eksplisit tentang pengasuhan anak terletak pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 105 dengan menunjuk ibu sebagai orang yang berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz (12 tahun). Ketentuan ini sejalan dengan tradisi fikih Islam yang cenderung mengedepankan ibu untuk mengasuh anak jika terjadi perceraian. M e s k i p u n U U 1 / 1 9 7 4 t i d a k menetapkan pihak yang berwenang mengasuh anak, tetapi Pasal 49 ayat (1) UU 1/1974 memberikan batasan orang tua yang dianggap tidak cakap memelihara anak yaitu jika melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

Meskipun UU 1/1974 tidak

menetapkan pihak yang

berwenang mengasuh anak,

tetapi Pasal 49 ayat (1) UU

1/1974 memberikan

batasan orang tua yang

dianggap tidak cakap

memelihara anak yaitu jika

melalaikan kewajibannya

atau berkelakuan buruk

Kajian normatif tersebut seringkali diuji oleh putusan hakim mengenai konsistensi maupun pergeseran normanya. Paul Scholten (1992:128) menyadari bahwa putusan pengadilan (yurisprudensi) sebagai bagian penting dari penemuan hukum karena berhubungan dengan kontek yang nyata dalam kehidupan. Namun demikian, dengan latar belakang Indonesia yang menganut tradisi Eropa Continental, sering kali yurisprudensi tersebut tidak dipatuhi secara utuh, bahkan tidak segan-segan Majelis judex facti melakukan contra legem terhadap kaidah yurisprudensi. Aplikasi penerapan Pasal 105 KHI secara utuh dapat dilihat dari kasus gugatan cerai AD dan ME (anotasi putusan majalah edisi VIII). Dalam tingkat pertama (Putusan PA Jakarta Selatan No. 1514/Pdt.G/2007/PA.JS), banding (Putusan PTA Jakarta No. 135/Pdt.G/2008/PTA.Jk.) dan kasasi (Putusan MA No. 282K/AG/2009) hak pengasuhan anak diberikan kepada ME sebagai ibu kandungnya. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya. Putusan kasasi tersebut dikoreksi oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/AG/2012 dengan myatakan bahwa pemegang hak hadhanah ditetukan oleh kehendak masing-masing anak. Legal reasoning putusan PK didasarkan pada usia anak yang telah melewati 12 tahun.Penerapan Yurisprudensi Putusan MA No. 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 y a n g m e n y e b u t k a n b a h w a “kepentingan si anak” harus dipergunakan sebagai landasan utama untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diberi hak pemeliharaan. Hukum perkawinan (Pasal 49 UU 1 / 1 9 7 4 ) t e l a h m e m b e r i k a n kemungkinan peralihan hak dari ayah ke ibu atau sebaliknya atas dasar kondisi-kondisi. Berdasarkan hasil penelitian Edi Riadi (2011), terdapat beberapa putusan yang memberikan hak hadhanah kepada ayah. Diantara pertimbangan putusan tersebut tertumpu pada tiga alasan hukum yaitu adanya kesempatan untuk

memelihara anak, integritas orang tua serta status agama (fikih Islam).

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007, Majelis Hakim melakukan contra legem atas norma hukum pengasuhan anak (Pasal 105 KHI) dengan menetapkan pihak ayah

sebagai pemegang hak hadhanah. Diantara pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut adalah adanya aktifitas yang cukup tinggi dari si ibu (TB) sehingga pihak ayah (TR) dipandang lebih berhak dalam mengasuh anak. Pertimbangan putusan tersebut telah diikuti oleh beberapa putusan judex facti seperti

p a d a p u t u s a n

229/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 3 Juli 2013, putusan Pengadilan Agama

T a n g e r a n g N o m o r

145/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 24 Oktober 2011.

Penilaian integritas dapat dilihat karena kelalaian atau perilaku yang tidak baik. Pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak seperti pada putusan Kasasi Nomor: 306K/AG/2002 tanggal 26 April

2006.Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu buruk sekali, sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.Pengalihan pengasuhan anak kepada ayah juga dapat didasarkan pertimbangan fikih seperti karena ibu menikah lagi atau karena murtad. Dalam putusan Kasasi Nomor 200K/AG/2004 menentukan bahwa pengasuhan anak yang telah berusia 7 tahun menjadi hak ayahnya karena ibu telah menikah dengan lelaki lainseperti diisyaratkan oleh hadis Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim (Ibrahim, 1986:451). Ketentuan menjadi tadisi fikih Syafi'iyyah seperti dikemukakan Imam Nawawi dalam

kitab kifayatul Akhyar (Juz II:93) dan Imam Syaibani dalam kitabnya Mizan al-Syaibani (Juz II:140).

Kecenderungan yurisprudensi dalam mempertimbangkan fikih Islam t e r l i h a t k e t i k a m e n e t a p k a n pengasuhan anak kepada ayah manakala ibu kandungnya beragama non muslim seperti dapat dilihat pada p u t u s a n K a s a s i N o m o r : 302K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Demikian halnya dengan pengasuhan oleh kakek dan nenek yang non muslim harus dihindari dan ketika terjadi sengketa, anak dari seorang ibu yang telah meninggal d u n i a h a r u s d i t e t a p k a n pengasuhannya oleh ayahnya bukan oleh kakek atau nenek yang beragama non muslim (putusan kasasi 275K/AG/2004 tanggal 29 Juni 2005.