MEMANDANG LAKI-LAKI DALAM FILM KOMEDI DEWASA:

Analisis Visual Quickie Express dengan Perspektif Psikoanalisis

T h e s i s

Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Oleh: Maria Dovita

096322006

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa thesis berjudul: “Memandang Laki-Laki

dalam Film Komedi Dewasa: Analisis Visual Quickie Express dengan Perspektif

Psikoanalisis” merupakan hasil karya dan penelitian saya pribadi. Di dalam

thesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Peminjaman karya sarjana lain adalah semata-mata untuk keperluan ilmiah sebagaimana diacu secara tertulis di dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2013

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma,

Nama : Maria Dovita

NIM : 096322006

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada

perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul:

Memandang Laki-Laki dalam Film Komedi Dewasa: Analisis Visual Quickie

Express dengan Perspektif Psikoanalisis

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan pada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk perangkat data, mendistribusikannya secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis.

Demikian pernyataaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, September 2013

KATA PENGANTAR

Sedikit bercerita, penelitian ini terlalu lama di gagasan, begitupun di penulisan. Kalau diibaratkan nasi, bukannya sudah dingin, tapi lebih dari sekadar basi. Bagaimana bisa memakan waktu begitu panjang, bukan karena terlalu dihayati atau dipikir benar-benar. Melainkan disebabkan otak yang terlalu tumpul dan tangan yang terlampau berkarat. Apa yang saya lalui

bukanlah sebuah detour, kalau boleh meminjam istilah Ricouer. Jalan-jalan itu

tampak saling bertindihan. Begitu semrawut hingga sukar dibedakan mana jalan mana rerumputan. Meski dengan kondisi demikian, thesis ini selesai juga. Selesai sejauh yang dapat dituliskan dalam lembaran, tapi tidak terhenti di pemikiran.

Dalam tempo yang tidak singkat itu, sudah banyak sekali pihak yang membantu saya: entah itu dengan sekadar bernyinyir-nyinyir, menyindir, atau yang meminjamkan bahan bacaan dan sumbang pemikiran secara sukarela. Di kertas yang masih terluang ini, untuk itu saya menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Budi Subanar, S.J. selaku Ketua Program Ilmu Religi dan

Budaya dan pembimbing II, buku Visual Methodologies yang Romo

pinjamkan sangat membantu saya dalam merancang penelitian ini.

Dan, terimakasih atas program “satu hari, satu halaman”, yang

terbukti ampuh mendisiplinkan saya dalam menulis.;

2. Dr. Katrin Bandel selaku pembimbing utama, terimakasih untuk

kritisisme dan saran yang membantu saya untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini;

3. Sri Mulyani, Ph.D. selaku reviewer, terimakasih telah bersedia

4. Segenap dosen IRB, baik yang masih mengajar atau tidak: Dr. Baskara T. Wardaya, Dr. St. Sunardi, Dr. Budiawan, Dr. G. Junus Aditjondro, Y. Devi Ardhiani, M.Hum., Dr. Ishadi S.K., Dr. Hary Susanto, terimakasih atas segala bimbingan dan pengarahan;

5. Staf Sekretariat Pascasarjana, Mbak Desi, terimakasih atas semua

„pesan-pesan mesranya‟ baik melalui SMS maupun Facebook yang selalu mengingatkan saya akan kewajiban-kewajiban administrasi di IRB. Terimakasih pula untuk Mas Mul yang membuat suasana kampus IRB menjadi begitu bersih dan menyenangkan;

6. Teman-teman IRB 2009, dengan urutan alfabetis: Abed (seorang

„pendeta‟ metroseksual, pastinya bukan aseksual), Agus (jejaka

Palembang yang selalu riang gembira), Anes (tipe idola para wanita), Elli (aktivis Marxist pemerhati rakyat kecil), Herlinatiens (novelis yang saya cemburui keproduktifannya), Leo (lelaki Jawa tulen yang saya puji ketenangan dan keluwesannya), Mbak Lulud (seorang suster

sekaligus traveller berdaya juang tinggi), Luc (seorang antropolog luar

dalam), Iwan (post-filsuf yang menolak gaek, sangat bergaya dalam

fashion dan tulisan), May (seorang aktivis ekofeminis yang sekarang entah di mana), Mas Probo (cukup dua kata: analitis, dan problematis), Rino (sekarang esmod muda Jakarta yang ceria), Titus (pelawak seumur hidup yang jenial), dan Virus (sastrawan muda Jogja

berbakat yang „katanya‟ tipe lelaki setia) - terimakasih atas

lelucon-lelucon nakalnya yang lalu mengilhami saya melakukan penelitian ini;

7. Teman-teman IRB lintas angkatan lintas generasi yang terus

menginspirasi saya dengan caranya masing-masing, utamanya untuk

angkatan 2012, you guys rock!;

8. Keluarga besar di Batusangkar: Cibu, Apa, dan Dodo atas dukungan

9. Sahabat-sahabat terkasih: Ndut, Runi, Mesi, dan Balo, terimakasih telah menemani saya menuntaskan tulisan ini, meski itu dengan dengkuran kalian;

10.M.C., terimakasih telah menjadi „konselor pribadi‟ yang

menyenangkan. Without you, this thesis would be stylistically awful, as

my life would be literally dreadful. Let‟s go home, shall we?

Akan halnya atap rumah, terlalu lama berjemur, lama kelamaan tirislah di beberapa bagian. Thesis ini persis demikian. Dengan segera dapat ditemukan bolongan-bolongan yang mengganggu. Kacamata yang saya pakai, belum begitu terang dalam melihat. Kalaupun thesis ini tak dapat menjadi contoh bagaimana seharusnya thesis itu dibuat, setidaknya thesis ini dapat menjadi kebalikannya. Untuk ini, saya rela menjadi pengikut Jung, yang suatu

kali bilang: “Mistakes are, after all, the foundations of truth, and if a man

does not know what a thing is, it is at least an increase in knowledge if he

knows what it is not.”

Yogyakarta, September 2013

ABSTRAK

Perempuan sebagai pajangan tentunya bukan hal yang asing dalam sinema kita. Begitupun dalam film komedi. Sedari masa jaya di tahun 1970-an hingga dewasa ini, wilayah dada d1970-an paha perempu1970-an tak pernah absen dipajankan. Kontras halnya dengan tubuh laki-laki. Tubuh laki-laki lebih sering dihadirkan dalam bingkai yang non-erotis. Laki-laki juga acap kali didudukkan sebagai penonton, ketimbang yang ditonton.

Quickie Express, sebuah film komedi dewasa keluaran tahun 2007 berpotensi untuk menghadirkan seksualitas laki-laki dengan agak banyak.

Maka, dengan menyorot film Quickie Express secara partikuler, penelitian ini

hendak menunjukkan bagaimana persisnya tubuh laki-laki ditampilkan dan dikonsumsi. Penekanannya bukan soal apakah tubuh itu tampak atau tidak,

tapi yang terpenting bagaimanakah kamera memposisikan „penonton‟ untuk

memandang tubuh tersebut.

Untuk mencapai tujuan itu, dipakailah pendekatan psikoanalisis seperti yang diterapkan oleh Neale. Pendekatan ini menimbang keterpandangan tubuh laki-laki dengan meninjau dimensi fetishisme, voyeurisme, dan identifikasi. Dengan demikian, perkara bingkai dan gerakan kamera, jalur cerita, lanjut arah pandang karakter di dalam layar, menjadi titik perhatian yang penting dalam melakukan analisis.

Dari pengkajian yang dilakukan terlihat bahwa kamera masih bersikap hati-hati dalam menampilkan tubuh laki-laki. Di satu sisi, kamera ingin menjaga supaya tubuh itu kelihatan, di saat yang bersamaan berusaha pula untuk menutup-nutupinya. Di samping itu, laki-laki juga memiliki kontrol

terhadap narasi, hingga ia mampu mengembalikan pandangan „penonton‟

bahkan balik mengobyektivikasi. Di sinilah letak bedanya antara

pengkonsumsian terhadap tubuh perempuan dan laki-laki. Bila perempuan dapat dipandang dari segala arah dan oleh laki-laki mana saja, maka

keterpandangan terhadap tubuh laki-laki serba terbatas. Dalam Quickie

Express diperlihatkan tubuh laki-laki tidak dapat dinikmati sembarang wanita, melainkan melalui kaca mata tante-tante girang serta waria.

ABSTRACT

Watching female flesh on the center of the screen is nothing extraordinary in Indonesian cinema. Comedy movies are no exception. Since the heyday of comedy on 1970s until recently, female breast and thigh have always been on display. In a stark contrast, male objectification is rare. Male body hardly connotes a sexual object. In fact, male used to be framed as a spectator, rather than a spectacle.

Quickie Express, an adult comedy released on 2007, has a great potential to explore male sexuality. Focusing particularly on the visual aspect of Quickie Express, this research aimed to investigate how male body is displayed and consumed. The emphasis is less on whether the body is seen or not, but more on how the camera directs „the spectator‟ to look at that body.

To pursue that goal, this research applied psychoanalysis approach as suggested by Neale. This approach determined the exposure of male body by considering the dimension of fetishism, voyeurism, and identification. Therefore, camera‟s frame and movement, narration process, and spectatorial look of each character on the screen, would be closely examined.

The result showed that camera reacted ambivalently when exposing male body. On the one side, camera seemed to ensure that the male body is shown, while, simultaneously, it made an attempt to cover that body. Besides, male has an enormous control toward the narration, so he is able to turn back „the spectator‟ gaze, and in turn, objectivise its spectator. Here lies the difference between the way how male body and female body is consumed. Female body can be seen in any direction by any male, meanwhile male body is only can be seen in a flash, limited only through the eye of unhappyly married women and transvestites.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN... i

LEMBAR PENGESAHAN... ii

LEMBAR PERNYATAAN... iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... iv

KATA PENGANTAR... v

ABSTRAK... viii

ABSTRACT... ix

DAFTAR ISI... x

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Rumusan Masalah... 13

C. Tujuan Penelitian... 13

D. Manfaat Penelitian... 13

E. Tinjauan Pustaka... 15

F. Kerangka Penelitian... 21

G. Metodologi Penelitian... 24

H. Skema Penulisan... 28

BAB II MENYOAL FILM KOMEDI INDONESIA... 30

A. Film Komedi: Film untuk Ha-Ha-Hi-Hi?... 31

B. Meneroka Film Komedi Indonesia Terdahulu... 35

C. Reformasi dan Kemunculan Film Komedi Dewasa Indonesia... 52

D. Melirik Produksi Quickie Express... 81

BAB III POTRET LAKI-LAKI DALAM FILM QUICKIE EXPRESS...

93

A. Laki-Laki Pekerja: Miskin dan Lusuh... 95

B. Laki-Laki Calon Pekerja Seks: Seksi dan Saru... 112

C. Laki-Laki Pekerja Seks: Kaya dan Berkuasa... 122

D. Tinjauan... 142

BAB IV MEMANDANG LAKI-LAKI DALAM FILM QUICKIE EXPRESS... 146

A. Laki-Laki Pekerja: Seksualitas yang Absen... 148

B. Laki-Laki Calon Pekerja Seks: Laki-Laki Sebagai Obyek Seks?... 176 C. Laki-Laki Pekerja Seks: Si Pemburu Narsis... 187

D. Tinjauan ... 212

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 217

A. Kesimpulan... 217

B. Saran... 219

DAFTAR ILUSTRASI

1.1. Bingkai kamera... 26

1.2. Sudut pengambilan kamera... 27

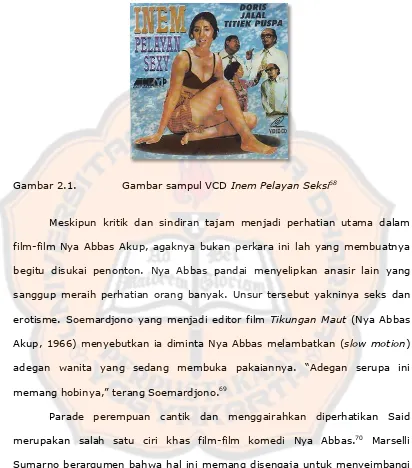

2.1. Gambar sampul VCD Inem Pelayan Seksi... 46

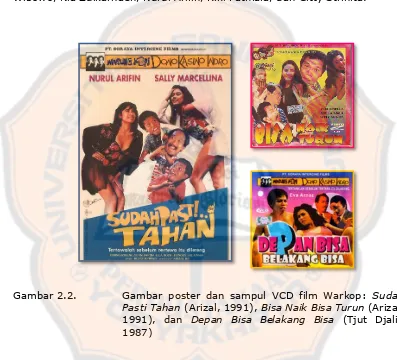

2.2. Gambar poster dan sampul VCD film Warkop: Sudah Pasti Tahan (Arizal, 1991), Bisa Naik Bisa Turun (Arizal, 1991), dan Depan Bisa Belakang Bisa (Tjut Djalil, 1987)... 50

2.3. Poster film-film komedi dewasa Indonesia: Quickie Express (Dimas Djayadiningrat, 2007), Namaku Dick (Teddy Soeriaatmadja, 2008), XXL: Double Extra Large (Ivander Tedjasukmana, 2009), dan Susah Jaga Keperawanan di Jakarta atau Urbany Sexy (Joko Nugroho, 2010)... 80

3.1. Jojo mengepel lantai toserba... 98

3.2. Jojo dicubit oleh salah seorang pengunjung toserba... 100

3.3. Perbandingan gambar adegan bikini Jojo dan seorang perempuan... 104

3.4. Jojo meraba bagian genitalnya... 105

3.5. Mudakir dan calon mangsanya... 106

3.6. Ekspos wilayah perut dan selangkangan Jojo... 109

3.7. Jojo memasuki restoran Quickie Express... 111

3.8. Rekan baru Jojo: Marley dan Piktor... 116

3.9. Latihan tari tiang... 118

3.10. Jojo, Piktor, dan Marley berlatih tari... 119

3.11. Jojo, Piktor, dan Marley mencontoh gerakan trainer... 120

3.12. Jojo, Piktor, dan Marley dipajang pada calon klien... 123

3.14. Kencan pertama Piktor... 127

3.15. Kencan pertama Marley... 128

3.16. Kencan pertama Jojo... 129

3.17. Jojo dilecut di tempat tidur... 130

3.18. Gigolo level advance... 132

3.19. Kencan Jojo dengan Tante Mona... 133

3.20. Jojo versus Teddy di lantai dansa... 135

3.21. Jojo dan Jan Pieter... 138

3.22. Jan Pieter dan Mateo... 139

3.23. Perpisahan... 141

3.24. Jojo sebagai pemburu... 142

4.1. Gerakan diagonal kamera menyorot Jojo menari... 149

4.2. Jojo mengembalikan pandangan „penonton‟... 150

4.3. Menjelang opening title film Inem Pelayan Seksi... 151

4.4. Bingkai XLS saat Jojo menari... 153

4.5. Inem si babu seksi... 154

4.6. Jojo yang menari diambil dari arah belakang... 155

4.7. Antara Jojo, kerumunan, dan barang obralan... 156

4.8. Antara klien Jojo dan gadis berpakaian renang... 160

4.9. Gadis berpakaian renang... 162

4.10. Jojo di kontrakan... 168

4.11. Waria dalam film Love is Brondong...... 173

4.12. Kamera bergerak menjauhi pria yang sedang menari... 179

4.13. Antara instruktur tari, Jojo, dan boneka wanita... 181

4.14. Memajankan tubuh laki-laki pada khalayak wanita... 187

4.15 Gerak vertikal kamera menyorot klien pertama Jojo... 193

4.17. Perempuan yang disangka klien Piktor... 196

4.18. Proses de-erotisasi terhadap klien Jojo... 198

4.19. Keengganan kamera mengobyektivikasi tubuh Piktor... 202

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika ada yang bertanya film Indonesia mana yang membuat saya

tercengang-cengang, Quickie Express (Dimas Djayadiningrat, 2007) adalah

jawabnya. Menonton film ini tiga tahun setelah rilis, saya masih

terheran-heran dengan „kecanggihan‟ yang disajikannya. Kecanggihan yang tidak

semata-mata saya tumpukan pada estetika kamera, namun terlebih kepada

tema, teks (skrip), dan adegan yang luar biasa „memalukan‟. Barangkali penilaian ini terdengar berlebihan. Sebab, saya tak cukup punya

perbendaharaan film-film lokal untuk benar-benar membandingkan. Namun,

di balik keterbatasan itu, inilah kali pertama telinga saya menangkap kata

seperti „biji‟ begitu lantang diucapkan dalam film nasional.1 Berani kesannya.

Ihwal Quickie Express, film berdurasi 117 menit ini beredar pada

penghujung 2007 lewat jaringan bioskop Cinema 21 dan Blitz Megaplex.

Penonton yang tercatat lebih dari 1 juta.2 Jumlah ini tergolong tinggi. Kalau

hendak dijejer berdasar peringkat, Quickie Express berada di posisi ke-4.3

Angka ini terbatas pada mereka yang menyaksikan di bioskop. Penonton dari

media lain, semisal cakram DVD - mau yang orisinal maupun bajakan, belum

lagi masuk hitungan. Begitupun dengan penonton media virtual macam

internet. Film yang sama saya temui nangkring di situs youtube semenjak

1

Film Indonesia awal yang menyertakan kata-kata atau dialog ‘kasar’, disebut Kristanto, yakni Bernafas Dalam Lumpur (Turino Djunaidy, 1970). Dalam film ini disebutkan bermacam makian, semisal sundel. (Sumber: Kristanto, JB. 1995. Katalog Film Indonesia 1926 – 1995. Grafiasri Mukti: Jakarta, hal: 79)

2

Sumber: http://filmindonesia.or.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 3

2009 dalam 11 potongan video. Pada tanggal 1 April 2012, film tersebut

diunggah lagi secara utuh dengan jumlah viewer mencapai 1,630,792.4

Bila Quickie Express didudukkan dengan film-film di jamannya, film ini

terkesan mencolok. Jelas, Quickie Express hadir di tengah dominasi film-film

horor. Sebagaimana diamati Darmawan, periode 2007 – 2008 merupakan

jamannya tokoh-tokoh seram menghantui dunia sinema kita.5 Untuk tahun

2007 saja, dari 52 judul film yang diproduksi tahun 2007, hampir

setengahnya film horor. Sementara, film drama berjumlah 11 judul. Film

komedi bahkan lebih sedikit, hanya 5 judul.6

Tak hanya menang dari segi jumlah, film hantu-hantuan tersebut juga

tak kalah menguntungkan dari segi pendapatan. Dari deretan 10 film yang

paling laku tahun 2007, 6 judul diantaranya adalah film horor. Film-film

tersebut yakni: Terowongan Casablanca (Nanang Istiabudi, 2007), Suster

Ngesot The Movie (Arie Azis, 2007), Pulau Hantu (Jose Poernomo, 2007),

Pocong 3 (Monty Tiwa, 2007), Lantai 13 (Helfy C.H. Kardit, 2007), dan

Kuntilanak 2 (Rizal Mantovani, 2007).7

Singkat cerita, Quickie Express adalah anomali dalam industri film

tahun 2007. Film ini membuat penonton terkaget-kaget bukan karena

keseramannya, melainkan pada „kekurangajarannya‟. Tak heran jika lalu

Quickie Express digelari film komedi seks pertama Indonesia.8 Film ini dengan

gamblang menarasikan berbagai lelucon-lelucon nakal yang ada kalanya tak

masuk akal. Kalau tidak dibetah-betahkan, sulit rasanya menikmati film ini

4

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=Seldn3IRWNI, diakses tanggal 16 Agustus 2013 5

Darmawan, Hikmat. “Mengapa film horor (1)” (Sumber: http://new.rumahfilm.org/artikel-feature/mengapa-film-horor-1/, diakses tanggal 18 November 2011)

6Aartsen, Josscy. 2011. “Film world indonesia: The rise after the fall.”

Thesis di Universitas Utrecht, hal: 29 (Sumber: igitur-archive.library.uu.nl, diakses tanggal 14 Juli 2011)

7

Sumber: http://filmindonesia.or.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 8

sampai tuntas. Quickie Express lebih cabul dibanding film kebanyakan. Meski,

masih terbilang „lunak‟ jika dipatut-patut dengan film komedi dewasa impor macam American Pie atau Korea punya: Sex is Zero. Quickie Express tak

sampai menyertakan ketelanjangan penuh. Kalau yang „sekadar‟ mengintip-ngintip, ya banyak.

Lalu, apa yang menarik dikaji dari Quickie Express? Sebelum

menjawab pertanyaan ini, saya akan mengingsut-ingsut terlebih dahulu

dengan membahas persoalan tema, narasi (alur cerita), lalu berujung pada

soal visualisasi.

Mengenai tema, apa yang diusung Quickie Express tidaklah

sepenuhnya baru. Meski, masih ganjil di telinga. Jelasnya, film ini

mengangkat fenomena gigolo di daerah ibukota. Dikisahkan tentang tiga

orang pemuda: Jojo (Tora Sudiro), Marley (Aming Sugandhi), dan Piktor

(Lukman Sardi) yang sama-sama terjun dalam bisnis prostitusi. Mereka dilatih

menjadi “mesin seks tahan banting”, demikian istilah sang germo- yang siap pakai bagi „tante-tante‟ kaya raya. „Tante‟ di sini tak selalu merujuk pada perempuan paruh baya. Akan tetapi, dapat digunakan dalam arti

seluas-luasnya: mau yang tua atau kelewat renta, entah itu wanita atau juga waria.

Pokoknya, asal ada fulus, gigolo-gigolo muda nan ceria siap menunggu di

depan pintu anda.

Selanjutnya, petualangan tiga jagoan ini mengerucut pada kisah Jojo

seorang. Jojo diceritakan sebagai kaum melarat Jakarta yang punya banyak

kemauan. Sebelum menekuni profesi sebagai pekerja seks, ia sempat

mencicipi pahit getirnya bekerja sebagai petugas kebersihan, pembuat tato,

hingga terdampar di tempat tambal ban pinggir jalan. Lalu, ia berserobok

dengan Om Mudakir, keturunan Arab centil berjari ngetril. Om Mudakir

dengan girang hati merekrut Jojo menjadi „anak asuh‟ di layanan male escort

Jojo sebelum dan sesudah menjadi „anak didik‟ Om Mudakir sangatlah berbeda. Perbedaan yang tampak, umpama: dulu pemutar musiknya

konvensional, lalu diganti perangkat digital. Sebelumnya, ia berbaring di

kasur kapuk yang usang, kini ditukar kasur pegas ukuran double yang empuk.

Pokoknya, dari segi materi, Jojo serba wah. Hanya, dari segi cinta, ia kalah.

Kisah asmara Jojo kandas di tengah jalan. Gadis yang digandrunginya, Lila

(Sandra Dewi), ternyata anak dari „tante‟ yang memeliharanya. Tambah, ayah

Lila yang seorang mafioso lagi homo terobsesi pula padanya. Rumit dan

berbelit-belit. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kehidupan

Jojo. Mengakhiri kemelut, Jojo melepas seragam gigolo lalu naik tingkat

menjadi „pemburu‟, the-next-Mudakir!

Telisik punya telisik, fenomena gigolo dan sejenisnya sudah berulang

kali diceritakan dalam film-film lawas. Bahkan dari tahun 1970-an saat

industri „film mesum‟, yang oleh Imanjaya diistilahkan “sexploitation film”9 - mulai marak. Untuk itu, saya ambilkan dua contoh: Noda Tak Berampun

(Turino Djunaedy, 1970) dan Pria Simpanan (Walmer Sitohang, 1997). Noda

Tak Berampun berdurasi 97 menit. Film ini merupakan kelanjutan dari

Bernafas Dalam Lumpur (Turino Djunaedy, 1970) yang dikenali sebagai “film

Indonesia pertama yang menonjolkan seks, perkosaan dan dialog-dialog

kasar.”10

Pria Simpanan durasinya lebih pendek, hanya 79 menit. Film ini

dipasarkan dalam bentuk VCD dengan judul yang lebih menantang: Gigolo

dan Tante Sex.11

Rais (Farouk Avero), yang berperan sebagai germo dalam Bernafas

Dalam Lumpur, dalam sekuelnya „turun jabatan‟ jadi „laki-laki bayaran‟. Gara

9Imanjaya, Ekky: “Idealism versus commercialism in Indonesian cinema: A neverending battle”

(Sumber:

gara ini ia cekcok dan bercerai dengan isterinya, Marina (Rima Melati). Lalu,

Marina menikah lagi dengan Budiman (Rachmat Kartolo). Sementara itu, Rais

masih menginginkan Marina. Ia pun melakukan segala daya dan upaya untuk

merebut mantan isterinya itu. Bahkan dengan jalan menculik anak Marina dan

Budiman. Malang, dalam adegan kejar-kejaran dengan polisi, mobil VW yang

dikemudikan Rais kecelakaan. Akhir cerita, Rais mati.12

Agaknya, permasalahan dalam kehidupan pekerja seks laki-laki tak

jauh-jauh dari pertentangannya dengan kehidupan rumah tangga atau

asmara. Hal serupa juga ditampilkan dalam film Pria Simpanan. Dikisahkan

Yuli (Megi Megawati13) adalah seorang „tante muda‟ yang kesepian, lebih-lebih dari sisi seksual. Suaminya, Yordan (Rengga Takengon), hanya seorang paruh

baya yang kebinalannya pun telah diperkosa waktu. Demikianlah, Yulia mulai

berpetualang dengan instruktur senamnya, Roy (Andre Bjenk). Hubungan ini

terendus suami Yulia yang lantas memerintahkan tukang pukul menciderai

alat vital Roy. Derita Roy bertambah ketika Atika (Indah Febrizha), sang

kekasih tercinta, pun berpaling dari sisinya. Tinggallah Roy sendiri, menyesali

diri.14

Saya paham, tidak sepenuhnya tepat membandingkan kedua film

tersebut dengan Quickie Express. Genre-nya jauh berbeda. Yang satu komedi,

lainnya drama. Namun, setidaknya ketiga film ini sejalan dalam

menggambarkan pekerjaan gigolo yang berkonflik dengan kehidupan

percintaan. Bedanya, Jojo dalam Quickie Express meskipun di awal

menyembunyikan profesinya dari Lila, namun ia sendiri pula yang membuka

12 Ulasan film ini didapat dari tulisan “BDL + NTB + ?” diterbitkan pada tanggal 13 Maret 1971 (Sumber:http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1971/03/13/fl/mbm.19710313.fl56868.id.htm,diakse s tanggal 20 Mei 2010)

13 Megi Megawati dikenal bermain dalam beberapa ‘film panas’, diantaranya:

Gairah 100%, Menentang Nafsu, Membakar Gairah, serta Nafsu Liar. (Sumber: http://www.mail-archive.com/aga-madjid@googlegroups.com/msg14209.html, diakses tanggal 5 April 2011)

14

„aib‟ tersebut. Ia tidak menunggu Lila untuk menangkapnya basah,

sebagaimana yang terjadi pada Roy dalam Pria Simpanan atau Rais dalam

Noda Tak Berampun. Jojo tidak ditinggalkan kekasihnya. Ia memilih untuk

pergi. Oleh karenanya, tak ada drama mengejar sampai mati seperti yang

dilakukan Rais. Jojo malah bangkit dan memulai „kehidupan baru‟. Akan tetapi, jangan terjemahkan „kehidupan baru‟ ini dengan Jojo bertobat atau pun insaf. Ia sudah kadung cinta pada „kehidupan malam‟ yang selama ini digaulinya.

Makanya, Quickie Express tak berpretensi menjadi penceramah moral

seperti film Indonesia pada umumnya. Sebagaimana dikaji Schmidt,

film-film Indonesia cenderung mengambil sikap yang moralistik ketika membahas

tema-tema seks. Boleh diambil satu contoh: Virgin (Hanny Saputra, 2004).

Meski Virgin menampilkan kehidupan remaja metropolis yang serba bebas,

ujung-ujungnya balik lagi ke „kebijakan moral‟. „Kebajikan‟ yang diajarkannya yakni: “when you maintain bodily integrity, your dreams will come true, but when violate bodily boundaries punishment will follow.”15

Quickie Express, seperti ditulis Darmawan, malah menampik „ceramah

moral‟ macam Virgin. Kalaupun ada wacana atau pun moral yang

disampaikannya justru ketidakpedulian terhadap wacana dan moral itu

sendiri.16 Sikap yang abai terhadap nilai ini dapat dicatat sebagai fenomena yang langka dalam sinema Indonesia. Pasalnya, dari masa Orde Baru,

film-film terutama yang berkenaan dengan dunia prostitusi – cenderung moralistik di akhir. Ini dimaksudkan agar bisa lolos dari guntingan badan sensor.17

15

Schmidt, Leonie. 2012. Post-Suharto screens: Gender, politics, Islam and discourses of modernity. Amsterdam Social Science Vol. 4: 1, hal: 43

16 Darmawan, Hikmat: “

Quickie Express: Mengkhianati WARKOP” (Sumber: http://new.rumahfilm.org/resensi/layar-lebar/quickie-express-mengkhianati-"warkop"/, diakses tanggal 25 Maret 2011)

17

Selepas mengurai narasi (skrip), mari beranjak pada persoalan

visualisasi. Dengan niatan menggambarkan dunia pergigoloan, tak heran bila

Quickie Express mempertontonkan tubuh dalam kadar berlebih. Namun, jika

selama ini saya terbiasa menyaksikan pemeran wanita berbusana menantang,

sekarang giliran laki-laki yang melakoni adegan-adegan mendebarkan. Kadar

„buka-bukaan‟ yang ditampilkan Quickie Express termasuk di luar tradisi,

meski tak sampai menampilkan full-frontal nudity. Kabarnya Lembaga Sensor

Film (LSF) memotong film ini sepanjang 2 meter.18 Walau, shoot bagian

bokong Tora Sudiro dan Amink dapat terlihat jelas di beberapa adegan. Belum

lagi gerakan erotis yang diperagakan ketika mereka latihan. Alamak, sangat

mencengangkan!

Di samping parade laki-laki bergaya mesum tersebut, Quickie Express

disebut-sebut memperkenalkan, sebut saja maskulinitas alternatif- dalam

khazanah film Indonesia. Secara spesifik disebutkan, “it [Quickie Express]

adds an unusual dimension to the portrayals of masculinities in the

post-Suharto era”.19 Apa yang dinilai „berbeda‟ dari Quickie Express, bahwa pada

titik tertentu, peran laki-laki dan perempuan seakan-akan dibalik. Alih-alih

menggambarkan perempuan yang pasif, Quickie Express menampilkan

perempuan yang aktif dan agresif. Laki-laki yang biasanya ditampilkan

sebagai „predator‟, dalam Quickie Express malah diposisikan sebagai yang penurut dan patuh.20

Sebagai pembanding, untuk gambaran perempuan yang pasif, dalam

artian yang berlaku sebagai pemanis, bisa ditemukan dengan gampang di

film-film komedi Indonesia. Bahkan, pada kebanyakan film cerita.21 Film-film

18

Sumber: http://filmindonesia.or.id 19

Warkop merupakan contoh yang cukup baik untuk ini. Jika James Bond punya

koleksi Bond’s girl, Warkop juga punya Warkop’s girl. Kiki Fatmala, Sally Marcellina, Lidya Kandou, dan Inneke Koesherawati merupakan diantaranya.

Nurul Arifin, mantan gadis Warkop lainnya, mengomentari perannya: “[...] kehadiran saya di film kelompok ini memang seperti kosmetik.” Eva Arnaz,

yang membintangi sembilan judul film Warkop, bercerita kerap digoda

teman-temannya: “Alaa, mereka [penonton] tuh datang [ke bioskop] gara-gara

pengen ngeliatkamu Va”.22

Pengakuan Nurul Arifin, begitupun Eva Arnaz, seturut dengan hasil

kajian Laura Mulvey tentang posisi perempuan dalam sinema. Jika Nurul

membayangkan dirinya sebagai kosmetik, Mulvey menerjemahkannya dengan

“image”. Dalam pandangannya, kehadiran perempuan dalam film adalah

sebagai pajangan, setara benda mati. Seberapapun pentingnya peran

perempuan ini, bukanlah untuk kepentingan perempuan itu sendiri.

Melainkan, tegas Mulvey, untuk memenuhi hasrat voyeuristik bagi tokoh

laki-laki di dalam film, begitupun penonton. Sebab, penonton akan

mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh laki-laki dalam film, untuk lalu

menikmati perempuan sebagaimana tokoh tersebut menikmatinya.23

Quickie Express, dalam hal ini, bukan pengecualian. Meski dalam

artian tertentu, kesenangan melihat ini tak selalu dipuaskannya, bahkan

dapat serta-merta buyar. Untuk tak terlalu mengawang, tengok saja adegan

ketika Jojo bertemu dengan klien pertamanya. Bagaimana Jojo menatap si

Meski kemudian ia harus dikecewakan, begitu pun penonton, karena si

perempuan seksi ternyata (berjenis kelamin) laki-laki.

Lalu, berpikir sederhana, dengan mengekor pada logika Mulvey,

apakah ketika laki-laki diposisikan sebagai obyek seksual, seperti yang terjadi

dalam Quickie Express- akan menstrukturkan penonton untuk melihat dari

sudut pandang perempuan? Dengan kata lain, apakah Quickie Express dapat

dibilang menghadirkan semacam female gaze?

Perbedaan seks/gender, untuk tidak langsung mengasumsikan

ketidaksetaraan seks/gender- sedikit banyaknya tentu mempengaruhi cara

penikmatan laki-laki dan perempuan. Kasarnya, pada tingkatan yang paling

ekstrem, jika film biru untuk laki-laki dibuat dengan menitikberatkan pada

pemeran perempuan, apakah film biru untuk perempuan cukup dibuat dengan

menggeser posisi kamera pada tubuh laki-laki?

Di samping itu, untuk tak terlalu optimis, agaknya persoalan mengenai

female gaze ini lebih kompleks dari sekedar merubah fokus kamera. Sebab,

sebagaimana dipesankan Steve Neale erotisasi terhadap tubuh laki-laki

beresiko memunculkan apa yang disebut sebagai “homosexual overtone”24. Untuk menghindari kesan homoseksual ini pulalah makanya laki-laki jarang

dihadirkan sebagai pajangan serupa perempuan. Jikalau laki-laki

mempertontonkan tubuhnya, sambung Neale, tidak langsung dipasang

terang-terang di muka penonton. Pandangan penonton selalu dimediasi oleh

pandangan tokoh atau karakter lain di film. Dan pandangan ini juga bukan

dalam artian seksual, tapi lebih mencerminkan ketakutan, kebencian, atau

bahkan agresivitas.25

Lalu, bagaimana dengan para lelaki dalam Quickie Express? Sebagai

film yang menokohkan laki-laki, plot film ini pun digerakkan dari sudut

24

Glover, David & Cora Kaplan. 2000. Genders. Routledge: London and New York, hal: 153 25

pandang laki-laki. Namun, itu tak berarti cerita akan selalu berpihak kepada si

tokoh. Laki-laki di sini tak selalu berfungsi sebagai “bearer of the look”26. Malah, di banyak kesempatan laki-laki sengaja dipajang sekadar untuk

dipandang-pandang. Serupa tontonan.

Untuk menjelaskan poin tersebut, saya mengajukan satu contoh.

Dalam adegan perkenalan dengan calon pembeli (baca: tante), Jojo dan

kedua rekannya, separuh telanjang, ditempatkan di ruangan berkaca

transparan yang terang benderang. Sedangkan, para tante duduk manis

menyaksikan di ruangan lain yang temaram. Posisi mereka membelakangi

kamera, paralel dengan penonton. Dengan demikian, tubuh-tubuh yang

terpampang jelas-jelas di depan menjadi obyek tatapan baik para tante,

maupun penonton yang berada di luar.

Akan tetapi, erotisasi terhadap tubuh laki-laki dalam Quickie Express

rupanya berjalan setengah-setengah, alias nanggung. Meski Jojo dan

rekan-rekan tampak bugil sebugil-bugilnya, tubuh yang mereka pertontonkan

tampak tak istimewa. Mencerminkan tubuh laki-laki kebanyakan ketimbang

sebuah persona „ideal‟. Setidaknya ideal dengan mengekor pada macam laki-laki dengan tubuh kekar berisi sebagaimana ditampilkan majalah-majalah gay

yang diteliti Boelllstorff27. Alih-alih menawarkan “a perfect product”28, Quickie

Express malah mengusung apa yang diapresiasi Lee sebagai “weird and

unorthodox concepts of beauty”29

. Benar, di satu sisi Quickie Express dapat

menjadi wacana tandingan terhadap konsep maskulinitas atau laki-laki yang

dominan. Namun, di sisi lain, kenikmatan memandang yang tadi sudah

terjanjikan berkat narasi dan pemosisian kamera, lalu malah berubah menjadi

26

Mulvey, Laura. Op.cit., hal: 750 27

Boellstorff, Tom. 2004. Zines and zones of desire: Mass-mediated love, national romance, and sexual citizenship in gay Indonesia. The Journal of Asian Studies Vol. 63: 2, hal: 381; 384; 394

28

Mulvey, Laura. Op.cit., hal: 754 29

kekonyolan. Dengan sendirinya, kesan sensual (dan potensinya menjadi

sebuah tontonan homoerotik) pun terpinggirkan, jika tidak hilang sama sekali.

Tentu, dari sudut pandang subyektif, penonton aktual orang per orang,

pemaknaan terhadap tubuh laki-laki akan sangat beragam. Oleh karenanya,

perbincangan tentang penonton ini baiknya dipilah tepat-tepat.30 Setidaknya, harus jelas perbedaan antara penonton yang sebenarnya dengan penonton

sebagaimana diimplikasikan oleh pembahasaan kamera. Penonton yang

kedua ini bukan macam penonton yang duduk manis di depan layar, akan

tetapi penonton yang menyaksikan dari dalam layar. Penonton yang dibentuk

oleh teks film, dan hadir bersama-samaan dengan teks film itu sendiri.31 Persisnya, Mulvey, begitupun Neale, hanya sanggup hingga

pembicaraan bagaimana suatu film dapat dinikmati, tanpa

bersungguh-sungguh mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya di lapangan.32 Ini bisa jadi sebuah keterbatasan. Namun, terlalu sibuk dengan penonton dalam

artian fisikal ini malah membuat teks film jadi terpinggirkan. Padahal, jumlah

penonton tak membuat suatu film „lebih film‟ ketimbang film lain. Maka, yang

menjadi penekanan kemudian adalah apa yang disampaikan dan dimuat di

dalam teks alih-alih menelaah pencerapannya secara langsung.

Sungguh pun demikian, saya tidak bermaksud mengatakan antara

penonton aktual dengan, sebut saja „penonton imajiner‟- berada dalam posisi yang sama sekali bertentangan, pun tidak pula akan selalu bersesuaian.

„Penonton imajiner‟ ini berkenaan dengan bagaimana sebuah film

30

Saya diingatkan tentang perlunya pemilahan penonton ini lewat tulisan Saputro. Meski, kategori yang dipakainya sama sekali berbeda. Ia membedakan antara penonton aktual dengan “penonton” (dengan tanda petik) yakni penonton sebagaimana dibayangkan atau diimajinasikan oleh pembuat film, lembaga sensor, media massa, dll. (Sumber: Saputro, Kurniawan Adi. 2005. “Melihat ingatan buatan: Menonton penonton film Indonesia 1900 – 1964”. dalam Penghibur(an): Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia. Ed. Budi Susanto. Penerbit Kanisius: Yogyakarta, hal: 174)

31

McGowan & Kunkle mengistilahkan “internal spectator”. (Sumber: McGowan, Todd & Sheila Kunkle. Eds. 2004. Lacan and Contemporary Film. Other Press: New York, hal: xix – xxiii)

32

menghadirkan dirinya, bagaimana ia menstrukturkan penonton untuk melihat

dari posisi tertentu. Namun, apakah penonton di luar akan selalu mengambil

posisi ini, itu lain soal.

Berikut adalah gambaran penikmatan Quickie Express dari sudut

pandang penonton aktual. Saya menemukan catatan seorang blogger33

mempersaksikan para penonton perempuan menjerit-jerit histeris saat

menyaksikan Quickie Express. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman saya

sendiri. Saya dalam posisi sebagai perempuan, berulang kali harus melengos

menonton laki-laki beraksi dengan gerakan yang demikian provokatif.

Gigolo-gigolo Quickie Express, saya perlakukan setara dengan obyek-obyek sadis

dan mengerikan yang membuat saya harus memalingkan muka. Perkara

mengapa saya sampai mengalihkan pandangan, atau refusal to look34 kalau kata Linda Williams- tentunya tidak terlepas dari pembahasaan kamera dalam

mengeksplorasi tubuh laki-laki. Kamera membingkai, mengarahkan dan

menuntun gerak pandang saya terhadap obyek-obyek tertentu pada tubuh

laki-laki yang kemudian saya nilai (tidak) pantas dilihat dekat-dekat.

Namun, patut dipertimbangkan pula, kasus penolakan memandang ini

bukan khas perempuan (meski dalam penelitian ini saya hanya akan memakai

perbedaan seks/gender/orientasi seks sebagai acuan). Terlepas dari kategori

itu, saya menemui kesaksian yang menyebut adanya penonton yang keluar

bioskop sebelum film tuntas. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan,

entah itu dalam relasinya sebagai orang tua dan anak atau juga pasangan

muda-mudi. Penonton yang bertahan dan tertawa, atau sederhanakan saja

yang pro-Quickie Express, beranggapan bahwa mereka yang kabur itu

33

Sumber: http://leoganda.wordpress.com/, diakses tanggal 22 Maret 2011 34

terlewat naif. Sementara, penonton yang keluar, atau kontra-Quickie Express

– merasa lawakan Quickie Express terlalu ofensif.35 Nah, dalam hal ini, tentu

masalah nilai (etika, moral, atau bahkan agama) yang lebih berperan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tubuh laki-laki ditampilkan dalam teks visual film

komedi dewasa Quickie Express?

2. Bagaimanakah teks visual film komedi dewasa Quickie Express

memposisikan „penonton‟ dalam melihat tubuh laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Memetakan kode-kode yang dipakai kamera dalam menampilkan

tubuh laki-laki dalam teks visual film komedi dewasa Quickie

Express;

2. Mengidentifikasi struktur pandangan yang dibentuk melalui teks

visual film komedi dewasa Quickie Express.

D. Manfaat Penelitian

Ketika hendak mengkaji gender dalam film/sinema, perhatian acap kali

tertuju pada persoalan perempuan.36 Obyektivikasi, komodifikasi, atau subordinasi seakan menjadi „nama umum‟ buat melabeli perempuan di ranah ini. Alih-alih menggugat mengapa laki-laki ditampilkan demikian „heroik‟ sebagai pencari nafkah sementara perempuan hanya „mainan‟ di dapur

35

Diantaranya dapat dicek di situs-situs: http://www.titiw.com/category/entertainment/movie/ (diakses tanggal 22 Maret 2011); http://leoganda.wordpress.com/ (diakses tanggal 22 Maret 2011); http://ple-q.com/myblog/quickie-express-ngakak-abis.html (diakses tanggal 12 April 2011); http://mistervandysays.wordpress.com/2007/11/26/review-quickie-express/ (diakses tanggal 28 Maret 2011); http://www.exodiac.com/001676/QUICKIE-EXPRESS.htm (diakses tanggal 10 Desember 2010);

http://mumualoha.blogspot.com (diakses tanggal 25 Maret 2010);

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/12/03 (diakses tanggal 26 Juli 2011). 36

sumur-kasur, saya cenderung mempertanyakan mengapa keduanya

disandingkan dan diperbandingkan seakan-akan berada dalam sebuah arena

pacuan? Kasarnya, persoalan mana yang depan dan belakang bisa berubah

seketika seseorang membalikkan badan.

Oleh karena itu, penelitian ini melepaskan diri dari soal emansipasi.

Tidak menuntut, sebut saja – „representasi yang positif‟ bagi laki-laki dan perempuan di dalam sinema. Mungkin ini terdengar naif. Namun, bagi saya,

kategori positif dan negatif itu sangat cair sifatnya. Bukannya nilai selalu

berubah-ubah, sama seperti halnya air yang berganti wujud mengikuti

wadahnya? Hal lain, jujur saja, kategori itu membingungkan saya. Apakah

dengan mereka-reka bagaimana supaya laki-laki tampil lebih seksi di depan

kamera dapat dianggap sebagai suatu hal yang positif?

Sederhananya, karena penelitian ini fokus membahas laki-laki,

sekurang-kurangnya dapat memperpanjang deretan kajian laki-laki (berikut

gender) barang satu kolom. Selebihnya, apa yang menjadi semangat utama

dalam penelitian ini, menyorot problematika dalam menampilkan laki-laki

dalam sinema. Penekanannya bukan pada apakah laki-laki diobyektivikasi

atau tidak, namun lebih pada bagaimana proses obyektivikasi atau

deobyektivikasi itu terjadi. Kalau hal ini ditelusuri lebih lanjut, dapat pula

dilihat bagaimana Quickie Express ikut menyumbang pada pembentukan

wacana maskulinitas di Indonesia.

Di samping itu, yang tak kalah penting, penelitian ini saya tujukan

untuk memperkaya kajian sinema Indonesia. Ini saya anggap mendesak

sebab tak satu dua keluhan tentang minimnya literatur dunia perfilman

Indonesia37. Oleh karenanya, ketimbang berkeluh-kesah soal mutu film

37

Indonesia yang payah, saya rasa ini saatnya menemukan dan mengabarkan

bahwa masih banyak hal-hal berharga yang bisa digali dari sana.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai film yang mengusung tema sedikit „nakal‟, Quickie Express

tentu menarik diteliti. Lagipula, ia cukup populer. Quickie Express menempati

peringkat 4 sebagai film terlaris tahun 2007.38 Saya memang menemukan

beberapa penelitian yang mengkaji film ini. Namun, sejauh yang dapat

ditelusuri, fokus utamanya dihadapkan pada representasi gigolo yang

ditampilkan Quickie Express dengan pisau bedah semiotika Barthes. Selain

itu, ada pula yang hendak melihat muatan pesan kekerasan, seks, dan mistis

dalam Quickie Express dengan berbekalkan metode analisis isi kuantitatif.

Marphin mengkaji representasi gigolo dalam film Quickie Express

dengan menggunakan analisis denotasi dan konotasi Barthes. Ada beberapa

aspek yang menjadi perhatiannya, diantaranya pekerjaan dan profesionalisme

gigolo, kemerdekaan dalam memilih klien, gigolo sebagai pekerjaan yang

marginal, hingga gigolo yang insyaf. Dalam analisanya, Marphin

berkesimpulan pekerja seks laki-laki ini meskipun ditampilkan sebagai

„obyek‟, namun ia memiliki kebebasan untuk memilih konsumen yang

diinginkannya. Sementara itu, dia juga mengangkat sisi profesionalitas gigolo

yang kemudian membedakannya dari pekerja seks wanita maupun waria. 39

Jika Marphin fokus pada masalah kegigoloan, penelitian saya justru

lebih berat pada masalah laki-lakinya: berkutat pada pertanyaan bagaimana

38

Sumber: http://filmindonesia.or.id, 3 Mei 2011

39Marphin, G.F.S. 2010. “Studi semiotik representasi gigolo dalam Quickie Express”

. Skripsi pada Universitas Airlangga, Surabaya. (Sumber: http://alumni.unair.ac.id/detail.php?id=27301 &faktas=Ilmu%20Sosial%20Ilmu%20Politik, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013). Selain skripsi Marphin, saya juga menemukan skripsi lain atas nama Winnie Pratiwi yang juga mengkaji representasi gigolo dalam film Quickie Express dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. (Pratiwi, Winnie.

2008. “Representasi kehidupan gigolo dalam film Indonesia”,

laki-laki ditampilkan dan dinikmati secara visual. Menjadi gigolo, dalam hemat

saya, hanyalah strategi yang dipakai agar aspek erotik laki-laki dapat diakses

dengan „relatif lebih aman‟. Meski, tetap saja, erotisasi tersebut akan menemui beberapa ganjalan. Misal, dengan mengedepankan lawakan yang

membuat tarian striptease seolah-olah pertunjukan topeng monyet!

Selanjutnya, saya menemukan penelitian Juarsa yang mengkaji

analisis isi pesan dalam film Quickie Express serta 4 film lain yang termasuk

jajaran terlaris di tahun 2007. Film-film tersebut antara lain: Get Married,

Terowongan Casablanca, Nagabonar Jadi 2, dan Film Horor. Hasil

penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% dari film-film tersebut memuat

pesan kekerasan, 36% mistik, dan 24% seks. Kesimpulannya jelas, film laris

tahun 2007 didominasi oleh adegan kekerasan dan mistik ketimbang

pornografis.40

Data Juarsa tersebut berguna untuk memperoleh gambaran umum

tentang konten film yang banyak ditonton tahun 2007. Sayangnya, tidak ada

petunjuk bagaimana masing-masing film menampilkan kekerasan secara

berbeda. Apakah kekerasan dilakukan sebagai cara membela diri, untuk

bertingkah sebagai jagoan, atau karena tak mampu mengendalikan emosi?

Adapun rancangan penelitian saya juga fokus pada teks (konten) film. Dalam

artian ini, saya dan Juarsa sejalan dalam hal tidak menyoal resepsi atau pun

produksi. Bedanya, kalaupun saya menyinggung tentang kekerasan itu dalam

kaitannya dengan taktik film untuk mengekspos tubuh laki-laki lebih banyak.

Berbicara lebih lanjut tentang laki-laki dalam film Indonesia, adalah

Marshall Clark diantara segelintir peneliti yang menunjukkan minatnya. Clark

mengkritik, diantaranya dialamatkan kepada Karl Heider dan Khrisna Sen -

perihal analisis gender dalam sinema Indonesia yang melulu menitikberatkan

pada perempuan.41 Paramaditha, yang menulis di lain tempat, juga mempersoalkan hal yang sama. Telaah mengenai perempuan seakan-akan

menjadi satu-satunya kajian yang berarti di dalam studi gender.42 Clark lanjut membandingkan: “Despite the boom in international men’s studies over the

last 15 years or so, scholarship in Indonesian gender studies has been much

slower than in other countries to incorporate the study of men and

masculinity”.43 Satu alasan mengapa soal maskulinitas ini jarang diangkat

karena sudah dianggap sebagai „norma‟, memang sudah begitu adanya. Identitas laki-laki hadir sebagai yang tetap dan tak bermasalah.44

Clark banyak merujuk pada Tom Boellstorff yang mendapati

berkembangnya semacam „political homophobia’ pasca Reformasi 1998. Salah satunya mewujud melalui serangkaian tindakan pengacauan dan kekerasan

terhadap kegiatan-kegiatan bertemakan homoseksual. Homoseksual dianggap

membahayakan tidak hanya bagi maskulinitas yang normatif, namun juga

bagi negara secara keseluruhan.45 Berkaca pada hal tersebut, Clark memprediksi bahwa unsur kekerasan akan mendominasi pembentukan

maskulinitas baru di Indonesia dewasa ini. Setidaknya gejala ini terbaca jelas

dari dua film yang dikajinya: Sembilan Naga (Rudi Soedjarwo, 2006) dan

Mengejar Matahari (Rudi Soedjarwo, 2004).46

Baik film Sembilan Naga maupun Mengejar Matahari berpusat pada

lingkungan pergaulan laki-laki. Bila Mengejar Matahari mengambil periode di

masa remaja, 9 Naga berkisar tentang problematika pria ketika dewasa. Apa

yang diperhatikan, sekaligus dikhawatirkan Clark bahwa kedua film ini terlalu

mengedepankan unsur kekerasan. Bahkan, sampai pada tindakan kriminal.

41

Clark, Marshall. Op.cit., hal: 37 42

Paramaditha, Intan. 2008. Perspektif gender dalam kajian film. Jurnal Perempuan. No. 61, hal: 52 43

Clark, Marshall. Op.cit., hal: 37 44

Neale, Steve. Op.cit., hal: 9 45

Boellstorff, Tom. 2004. The emergence of political homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging. Journal Ethnos Vol. 69: 4, hal: 480

46

Keduanya mengindikasikan maskulinitas yang hadir dan didefinisikan melalui

keberingasan dan keserampangan. Laki-laki yang mudah kalap yang tak

memperhitungkan konsekuensi perbuatannya baik bagi diri sendiri maupun

keluarganya.47

Kajian Clark jelas menunjukkan bagaimana maskulinitas mengalami

pergeseran seiring dengan perubahan dalam konteks sosial dan politik. Akan

tetapi, seperti yang dikritik Paramaditha, terlalu berfokus di konteks, Clark

jadi abai terhadap teks. Padahal, teks tak kalah penting. Teks memungkinkan

munculnya hal-hal kecil yang sering dianggap remeh-temeh.48 Misal,

bagaimana tepatnya kamera membingkai kekerasan yang dilakukan sang

tokoh? Siapakah yang diposisikan sebagai superior dan inferior? Atau,

sifatnya hanya deskriptif dalam artian tanpa bermaksud menghakimi atau

memihak siapapun?

Walau bagaimanapun, analisis Clark penting untuk mengembangkan

penelitian ini. Pertama, tentu untuk mengetahui konteks bagaimana persisnya

pembentukan maskulinitas di Indonesia dewasa ini berikut faktor-faktor apa

yang mempengaruhinya. Kedua, maskulinitas seperti yang digambarkan Clark

mengafirmasi asumsi Neale tentang penggambaran seksualitas laki-laki di

dalam film. Bahwa seksualitas laki-laki dimungkinkan diekspos melalui adegan

kekerasan dan kebrutalan. Meski sayang, tak ada petunjuk terperinci

bagaimana persisnya hal ini berlangsung di dalam dua film yang dianalisis

Clark.

Adapun untuk kajian yang mendedah teks film secara teliti, yang

dalam tingkatan tertentu bersesuaian dengan penelitian ini, adalah analisis

Paramaditha terhadap film Pasir Berbisik (Nan T. Achnas, 2001). Mengambil

fokus pada tokoh perempuan, Paramaditha tak hendak memperlihatkan

perempuan-perempuan yang melayani selera pandangan lelaki. Tapi, dengan

argumentatif, ia berhasil memperlihatkan bagaimana tokoh perempuan dalam

Pasir Berbisik berusaha menentang tatapan itu dan mengklaim kepemilikan

atas tubuhnya.49

Hal lain yang berbeda dari Pasir Berbisik, voyeurisme di dalam film ini

tidak didefinisikan dengan kecabulan, melainkan keingintahuan. Daya

(diperankan Dian Sastro) adalah seorang anak yang selalu penasaran

terhadap apa-apa yang dilakukan ibunya, Berlian (diperankan Christine

Hakim). Daya, yang diposisikan sejajar dengan penonton, pun mengintipi

ibunya lewat lubang kunci. Akan tetapi, alih-alih mendapat kesenangan dari

pekerjaan mengintip ini, Daya malah selalu terjebak, menjadi tersangka.

Sebab, ibu yang diintipnya tidak tak bergeming. Sebaliknya, ia serba-tahu,

serba-kuasa. Ibunya selalu menyadari dirinya sedang diintipi, dan dengan

sekali pandang mampu menangkap basah Daya, sekaligus penonton.50 Kemahakuasaan Berlian tak berhenti sampai di sini. Ia pula yang

selalu merenggut kenikmatan pandang laki-laki. Daya, anak gadisnya yang

cantik jelita, kadangkala terjebak dalam struktur pandangan laki-laki yang

menafsuinya. Utamanya, ketika ia sedang menari. Berlian selalu awas akan

hal ini. Daya dipanggilnya. Ketika Daya tak lagi menari, ketika itu pula

pengeksploitasian terhadap tubuhnya terhenti. Di lain kesempatan, terhadap

laki-laki yang melirik nakal pada Daya, oleh Berlian tak dibiarkan lama-lama.

Jalan yang ditempuhnya kali ini adalah dengan memecahkan piring, dan

dengan demikian kenikmatan laki-laki terhadap tubuh anaknya pun

terpelanting.51

49

Paramaditha, Intan. 2007. “Pasir Berbisik dan estetika-perempuan baru dalam sinema Indonesia” dalam Pola dan Silangan: Jender dalam Teks Indonesia. Ed. Lisabona Rahman. Yayasan Kalam: Jakarta

50

Ibid., hal: 105 51

Paramaditha lanjut menganalisis, Pasir Berbisik menepikan struktur

pandang maskulin untuk memberikan ruang pada perempuan

mengartikulasikan dirinya. Lewat tokoh ibu dalam film tersebut, tampak

usaha perempuan menolak yang simbolik. Bahasa dipandang sebagai

ancaman terhadap keagenan perempuan. Bahasa hanya akan mendefinisikan

perempuan dari perspektif yang dominan maskulin.52 Pasir Berbisik, bagi Paramaditha mampu “merunyamkan teori Mulvey serta konteks patriarkal di Indonesia”53

. Oleh karenanya, ia menggolongkan film ini sebagai film feminis.

Dengan merujuk Paramaditha, posisi perempuan dalam sinema dapat

dibilang mengalami „kemajuan‟. Jika dahulu (baca: Orde Baru) perempuan selalu ditempatkan sebagai yang ditonton, perempuan masa kini (baca:

pasca-Reformasi) mulai bisa menonton. Dengan kata lain, sudah ada film-film

seperti Pasir Berbisik yang memfasilitasi tatapan perempuan (female gaze).

Bahkan, Paramaditha juga sempat menyebut, meski selintas – sudah ada pula yang mewakili tatapan queer, yaitu dalam film Berbagi Suami (Nia

Dinata, 2006).54

Akan tetapi, jika hendak dicermati benar masih tersisa satu persoalan

dari kehadiran tatapan perempuan ini. Paramaditha, seperti halnya Williams,

menunjukkan tatapan perempuan yang bertujuan untuk memuaskan

keingintahuan, menandakan “investigating gaze”55 alih-alih “erotic gaze”.

Tatapan itu pun harus terinterupsi, dalam Pasir Berbisik oleh tokoh ibu yang

serba-tahu, dan dalam Williams oleh sosok monster yang mengerikan.

Apakah perempuan tidak memiliki hasrat seksual? Atau, pertanyaan yang

erotis? Apakah perempuan dianggap pasif secara seksual hingga mengelak

menatap dalam kerangka ini?

Quickie Express, sebagai film gigolo sejatinya menyimpan potensi

untuk menghadirkan tatapan perempuan yang erotis dan cabul. Sebab,

dengan tema ini eksploitasi seksualitas dan tubuh laki-laki sangat mungkin

terjadi. Namun, perhatian saya tidak terpusat pada hadir atau tidaknya

tatapan perempuan semata. Saya mulai menelusuri dari „representasi‟ tubuh laki-laki. Tepatnya berkenaan dengan bagaimana erotisasi atau malah

non-erotisasi terhadap tubuh laki-laki berlangsung. Kerja selanjutnya, menguak

struktur tatapan sehingga teranglah dengan siapa teks film itu hendak

berkawan. Apakah teks film mengalamati penontonnya sebagai perempuan,

laki-laki, atau bisa jadi queer?

F. Kerangka Penelitian

Penelitian ini berpijak pada asumsi-asumsi Steve Neale dalam esainya

berjudul “Masculinity as Spectacle”. Tulisan Neale ini dapat dikatakan terusan dari esai Laura Mulvey yang cukup berpengaruh: “Visual Pleasure and

Narrative Cinema”. Bahwa Mulvey mengandaikan penonton sebagai laki-laki,

Neale pun turut mengamininya. Bedanya, jika Mulvey berfokus pada

penggambaran perempuan, Neale berpusat pada laki-lakinya. Persisnya,

Mulvey menelisiki bagaimana perempuan dihadirkan sebagai tontonan,

sementara Neale menelaah bagaimana laki-laki acap kali gagal untuk

dipertontonkan.

Terang, Neale tidak dalam posisi mendebat Mulvey. Justru, ia

meminjam asumsi-asumsi Mulvey untuk diterapkan dalam melihat posisi

laki-laki di dalam film. Laki-laki-laki bisa saja dipasang serupa manekin di toko-toko.

Akan tetapi, menurut Neale, tidak dalam bingkai erotik serupa perempuan.

disamarkan atau dihindarkan. Sebab, rata-rata film menujukan teksnya untuk

dinikmati laki-laki (yang heteroseksual tentu), maka pengeksposan terhadap

tubuh laki-laki berpotensi menimbulkan kesan homoerotis.56

Neale lanjut membaca bagaimana persisnya tubuh laki-laki disurukkan

atau dipertontonkan dengan memperhatikan proses identifikasi, voyeurisme,

dan fetishisme.

Proses identifikasi ibaratnya orang berkaca: orang melihat dirinya

melalui bayangan yang hadir di depannya. Di dalam sinema, kaca digantikan

dengan layar; dan bayangan (dalam hal ini ego ideal) mewujud dalam bentuk

karakter atau tokoh yang bermain di dalamnya. Meski penonton dapat

melakukan identifikasi dari berbagai posisi, namun Neale melihat

kecenderungan film mengerucutkan identifikasi penonton, utamanya dengan

tokoh laki-laki.57

Tokoh laki-laki, dengan siapa penonton mengejawantahkan dirinya,

pada umumnya digambarkan sebagai manusia super. Kurang lebih, ya seperti

Gatotkaca yang berotot kawat dan bertulang besi. Identifikasi dengan tokoh

serupa Gatotkaca ini tidak hanya membuat penonton melihat dari kacamata

sang jagoan, namun juga merasa menjadi Gatotkaca itu sendiri.

Membayangkan dirinya gagah, perkasa, serta sakti mandraguna.

Namun, di balik tampilan yang serba megah dari Gatotkaca-Gatotkaca

panggung tersebut, penikmatan terhadap tubuh mereka serba terbatas.

Tubuh-tubuh yang kekar berisi itu dipertontonkan sekadar untuk menandakan

superioritas, menekankan kejantanan. Misal, penonton menyaksikan

kebagusan badan mereka melalui duel dan perkelahian yang sengit. Jarang

sekali mereka ditempatkan dalam bingkai yang erotis. Bahkan tidak dalam

adegan percintaan. Posisi tubuh mereka membelakangi kamera. Mata

56

Neale, Steve. Op.cit., hal: 19 57

mereka, menyatu dengan mata kamera dan penonton, tertuju bulat-bulat

pada pasangan wanita.

Berlanjut pada dimensi kenikmatan memandang: voyeurisme dan

fetishisme. Keduanya dapat dikontraskan satu sama lain, meski dalam

praktek antara voyeurisme dan fetishisme bisa jadi saling bertindihan. Jika

voyeurisme menekankan pada keberjarakan antara penonton dengan

tontonan; fetishisme berusaha memampatkan jarak itu hingga ke titik nol.

Jika penikmatan voyeurisme terletak pada narasi, penikmatan fetishisme

terjadi justru ketika narasi berhenti. Voyeurisme memuaskan penonton, misal

dengan menghukum, entah itu penjahat atau wanita- di akhir cerita.

Fetishisme menyenangkan penonton, umpama dengan teknik zoom dan close

up yang silih berganti ditujukan pada seonggok tubuh (wanita).

Di dalam menampilkan laki-laki, baik dimensi voyeurisme maupun

fetishisme bekerjasama untuk mengalihkan pandangan dari sisi erotisnya.

Neale mencontohkan pada seri film Western dari Leone. Film ini

menyuguhkan tubuh laki-laki, akan tetapi tubuh tersebut telah terlucuti dari

konotasi seksualnya. Pandangan penonton pada tubuh tersebut juga tidak

terjadi secara langsung, melainkan dimediasi oleh karakter lain di dalam film.

Tambah pula, pandangan dari karakter itu pun bukan dalam arti seksual,

melainkan menyiratkan ketakutan atau kebencian.58

Apa yang perlu dipertimbangkan, kajian Neale lebih fokus pada

film-film laga. Merupakan film-film aksi ketimbang film-film seksi. Neale tidak menampik

sisi erotis laki-laki dapat juga dieksplorasi. Misal, seperti tampak dari karakter

Rock Hudson dalam film garapan Sirk. Atau, John Travolta ketika ia bermain

dalam Saturday Night Fever. Hanya, dalam mempertontonkan laki-laki di

ranah ini, laki-laki „diperempuankan‟ terlebih dahulu. Feminisasi terhadap

58

laki ini biasa ditemui dalam film-film bergenre drama musikal di mana

laki-laki tak segan-segan meliuk-liukkan tubuhnya.59

Quickie Express jelas bukan film laga atau drama musikal. Film ini

menempatkan dirinya di jalur komedi. Khususnya, komedi untuk dewasa.

Tokoh laki-laki yang diangkatnya hanya lelaki biasa. Yang luar biasa

barangkali pekerjaannya: pekerja seks alias gigolo. Sebagai gigolo, aspek

seksual laki-laki tentu lebih ditonjolkan. Akan tetapi, tidak langsung dapat

dikatakan bahwa film ini ditujukan untuk kenikmatan mata perempuan.

Sebab, berkaca dari kajian Neale, menampilkan laki-laki sebagai obyek

voyeur atau fetish tidaklah segampang membalik posisi kamera. Aspek narasi

dan pandangan dari karakter lain sedikit banyaknya berpengaruh juga.

Ringkasnya, dalam penelitian ini asumsi-asumsi Neale dipakai untuk

memperlihatkan di titik mana laki-laki ditampilkan (atau gagal ditampilkan)

sebagai wisata erotis bagi yang memandangnya.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif psikoanalisis sebagaimana

dirintis Laura Mulvey, dan lalu dilanjutkan Steve Neal. Meski psikoanalisis ala

Mulvey ini sering dikritik sebagai “psikoanalisis-psikoanalisis-an”, karena salah mengenali tatapan (gaze) Lacan sebagai aktif,60 bukan berarti argumen-argumen Mulvey sama sekali keliru. Mulvey mungkin Lacanian sesat, tapi

tidak sepenuhnya menyesatkan.

Sama seperti yang digagas oleh para “genuine Lacanian”, apa yang dibaca Mulvey juga bersumber dari teks. Atau, bahasa visual dalam konteks

ini. Ia mendedah teks untuk mereka di mana teks memposisikan

penontonnya. Penonton ini bukanlah dalam artian aktual, sebut saja penonton

59

Ibid. 60

imajiner yang kehadirannya dibentuk oleh teks itu sendiri. Mulvey tidak persis

menteoretisasi pengalaman orang-orang yang menonton, namun bagaimana

teks mengalamati penonton. Dalam konsep para Lacanian ortodoks, secara

eksplisit mereka menyebut dengan “internal spectator”.61

1. Sumber Data

Sebagai sumber data primer yang digunakan yakni teks film Quickie

Express dalam format DVD yang berdurasi seluruhnya 117 menit. Sebagai

sumber data sekunder diambilkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun

artikel dan ulasan (cetak dan virtual) yang menyangkut film dan film komedi

di Indonesia, serta masalah maskulinitas dan representasi laki-laki di film.

2. Teknik Pengolahan Data

Penelitian dengan pisau bedah psikoanalisis cenderung longgar dalam

hal kerangka kerja. Psikoanalisis tidak menyediakan tahapan analisis yang

sistematis seperti yang dipunyai semiotika Barthes atau analisis wacana

Fairclough, misal. Cara kerjanya cukup dengan mencomot barang satu atau

dua konsep, untuk lalu diterapkan dalam menginterpretasi gambar.

Interpretasi terhadap suatu gambar sangat mungkin berbeda, tergantung

konsep yang digunakan.62

Adapun penelitian ini mengaplikasikan tiga konsep, yakni: voyeurisme,

fetishisme dan identifikasi. Voyeurisme lagaknya orang mengintip yang

memperoleh kesenangan dari obyek, sementara dirinya tersembunyi. Film

membahasakan ini dengan cara: (1) menjaga jarak antara tokoh laki-laki dan

perempuan dalam film; dan (2) menjaga jarak antara tokoh perempuan

dengan penonton. Beda lagi dengan fetishisme, jarak pada dimensi

61

McGowan & Kunkle. Op.cit., hal: xix – xxiii 62

voyeurisme ditebas hingga penonton dapat berhadapan langsung dengan

obyek. Hal ini dibaca melalui: (1) bingkai kamera; (2) pencahayaan; dan (3)

gerakan kamera. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi menentukan

keberpihakan penonton yang diketahui lewat: (1) posisi kamera; (2) sudut

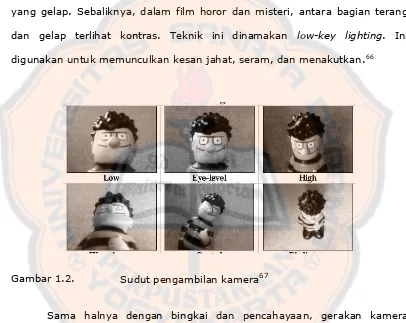

pandang kamera.63

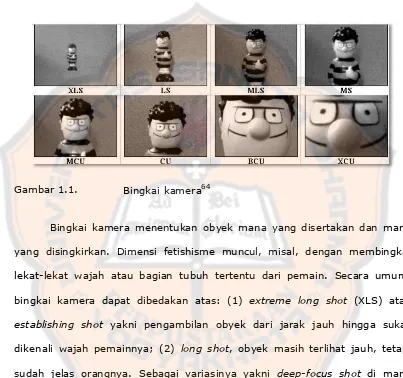

Gambar 1.1. Bingkai kamera64

Bingkai kamera menentukan obyek mana yang disertakan dan mana

yang disingkirkan. Dimensi fetishisme muncul, misal, dengan membingkai

lekat-lekat wajah atau bagian tubuh tertentu dari pemain. Secara umum,

bingkai kamera dapat dibedakan atas: (1) extreme long shot (XLS) atau

establishing shot yakni pengambilan obyek dari jarak jauh hingga sukar

dikenali wajah pemainnya; (2) long shot, obyek masih terlihat jauh, tetapi

sudah jelas orangnya. Sebagai variasinya yakni deep-focus shot di mana

dalam 1 frame terdapat beberapa obyek dengan jarak CU, MS, dan LS; (3)

medium long shot (MLS), menampilkan orang dari lutut hingga kepala; (4)

medium shot (MS), orang ditampilkan dari pinggang ke atas; (5) medium

close up (MCU), jika pengambilan dimulai dari dada ke atas; (6) close up

63

Ibid., hal: 110; 112; 114 64