BAB V. DESKRIPSI IDENTITAS KEBALIAN

Bab Lima merupakan deskripsi bentuk identitas kebalian komunitas Bali Nusa di Balinuraga. Sebuah (bentuk) identitas kebalian yang kompleks, tidak kaku (monoton) dan terbatas bahwa komunitas ini adalah orang Bali dan Hindu. Tidak pula terbatas pada seremoni atau upacara-upacara besar yang menunjukkan eksistensi mereka seperti sebuah negara teater Kampung Bali. Ada sistem sosial di dalamnya yang memfungsikan identitas kebalian mereka – sebuah sistem sosial yang sama kompleksnya dengan identitas itu sendiri sebagai sebuah kesatuan. Picard (1997, 1999, 2005, 2008) menyebutkan identitas kebalian sebagai kebudayaan Bali yang merupakan gabungan dari elemen-elemen penting kebudayaan Bali seperti kepercayaan, adat istiadat (tradisi) dan kesenian.

Sistem Sosial - Kemasyarakatan Komunitas Bali Nusa

berdasarkan konsep kala dan patra) melalui ritual dan upacara adat-keagamaan layaknya di Bali secara eksklusif di dalam komunitasnya (Kampung Bali); dan menjadi Lampung dalam proses interaksi dan relasinya (hubungan sosial) dengan komunitas lain dalam masyarakat Lampung yang majemuk, baik hubungan personal dan kelompok (horisontal) maupun hubungan dengan instansi pemerintahan (vertikal). Dengan kata lain, sistem sosial layaknya di Bali ini yang menjadikan landasan identitas mereka sebagai “Bali Hindu” yang ada di Lampung.

Pura Kahyangan Tiga dan Pura Kawitan

Sebuah pertanyaan penting guna memastikan eksistensi komunitas Bali Nusa di Desa Balinuraga adalah apa (wujud fisik pura tertentu) yang melegalkan bahwa komunitas ini atau Desa Balinuraga merupakan sebuah komunitas adat-keagamaan Bali Hindu yang ada di Lampung Selatan? Cukup mudah untuk memastikan dan membuktikan bahwa desa ini merupakan sebuah desa Bali Hindu yang ada di luar Bali, yaitu dengan melihat wujud fisik Pura Kahyangan Tiga: Pura Desa (Pura Bale Agung), Pura Puseh (sebutan lain: Pura Segara), dan Pura Dalem. Keberadaan Pura Kahyangan Tiga ini, yang sejak di tahun-tahun awal mereka bertransmigrasi sudah mulai dibangun dalam bentuk yang sangat sederhana, merupakan elemen penting yang menyatukan komunitas transmigran Bali Nusa dalam satu komunitas adat-keagamaan yang nantinya bernama Desa Balinuraga. Dengan kata lain, eksistensi identitas mereka sebagai sebuah desa atau komunitas Bali Nusa (Bali Hindu) yang mengikat komunitas ini secara adat dan keagamaan dapat dilihat keberadaan Pura Kahyangan Tiga.

Fungsi utama dari keberadaan Pura Kahyangan Tiga ini adalah sebagai pemersatu anggota komunitas Desa Balinuraga yang terfragmentasi ke dalam tujuh banjar (dusun) dengan komposisi warga-warga tertentu dan sebagai tempat memuja Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa)225. Meskipun Pura Kahyangan Tiga ini berfungsi sebagai pemersatu dari warga-warga yang tersebar di tujuh banjar, namun ada sebuah kasus menarik yang harus dipaparkan oleh penulis bahwa pertentangan antar warga yang telah dibahas sebelumnya di Bab Lima juga dimanifestasikan dalam salah satu Pura Kahyangan Tiga ini, yaitu adanya dua Pura Puseh (tercakup di dalamnya Pura Penataran Bale Agung). Sejak wafatnya Sri Mpu Suci sebagai patron utama sebagai pemersatu warga-warga, kelompok warga yang bertentangan dengan kelompok warga yang lain berusaha untuk membuat Pura Puseh tersendiri sebagai manifestasi

225

Gambar 20. Pura Desa dan Pura Puseh I

(Atas: Pura Desa dan Puseh tampak depan; Bawah: pintu / gapura depan Pura Desa dan Puseh)

Gambar 21. Pura Desa dan Pura Puseh II

Gambar 22. Pura Dalem

(Atas: bagian dalam Pura diambil dari sisi kiri tembok Pura; bawah: bagian depan Pura)

(Sumber: Yulianto, 2010)

leluhur sebagai Sang Hyang Atma, dan sebagai pemersatu anggota-anggota komunitas Desa Balinuraga yang tersebar di berbagai banjar berdasarkan identitas warga-nya atau identitas leluhurnya (pada satu leluhur pembentuk klan atau warga tersebut). Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu penyelenggaraan upacara atau ritual adat-keagamaan terkadang tidak dilakukan bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan karena setiap warga memiliki Pura Kawitan-nya sendiri. Tidak mengherankan jika di Desa Balinuraga dalam rentang waktu tertentu dan dalam ritual dan upacara adat-keagamaan tertentu dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan massa yang berbeda, tapi masih berada dan merupakan masyarakat Desa Balinuraga; dan bagi orang awam yang melihat penyelenggaraan ritual dan upacara tersebut akan menilai bahwa ritual dan upacara adat-keagamaan sepertinya berlangsung terus menerus dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama.

Gambar 23. Pura Kawitan Warga (Gapura depan memasuki bagian jero Pura)

(Sumber: Yulianto, 2010)

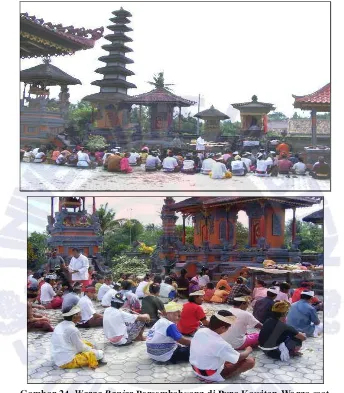

Gambar 24. Warga Banjar Bersembahyang di Pura Kawitan Warga saat Upacara Galungan

(Atas: warga bersembahyang di bagian jero Pura; bawah: sulinggih memberikan

tirta kepada umat) (Sumber: Yulianto, 2010)

Warga di Balinuraga – didirikan oleh pihak keluarga inti, keluarga besar sampai satu klan (satu warga). Karenanya, di dalam sebuah Pura Kawitan Warga di Balinuraga, terdapat beberapa tipe pelinggih (bangunan suci) sebagai tempat pemujaan leluhur (1-5), yaitu (1) sanggah atau merajan sebagai tempat pemujaan leluhur level keluarga inti; (2) merajan kamulan sebagai tempat pemujaan leluhur dengan level beberapa keluarga inti; (3) merajan ibu pertiwi atau merajan Agung sebagai tempat pemujaan leluhur sedikitnya sepuluh keluarga inti; (4) pura Ibu atau pura batur jika sudah mencapai sedikitnya dua puluh keluarga inti; (5) pura dadia atau pura panti jika sudah mencapai empat puluh keluarga inti; (6) pura padharman sebagai tempat pemujaan leluhur untuk satu warga (satu klan) atau seluruh keluarga besar yang berasal dari satu identitas warga. Keenam tipe ini digolongkan sebagai Pura Kawitan227.

Gambar 25.Bagian Dalam (jero) Pura Kawitan (Sumber: Yulianto, 2009)

Banjar, Desa Adat, dan Seka

masyarakat Bali, yaitu sebagai kesatuan masyarakat adat. Hanya saja banjar yang diadopsi oleh masyarakat Balinuraga adalah seperti banjar yang ada di Nusa Penida. Seperti contoh banjar pertama yang menjadi cikal bakal Desa Balinuraga, Banjar Pandéarga yang merupakan banjar bagi Warga Pandé yang berasal dari Dusun (banjar) Soyor, Desa Tanglat, yang ada di Nusa Penida. Saat ini Desa Balinuraga memiliki tujuh banjar, yaitu Banjar Sumbersari, Jatirukun, Sukanadi, Sukamulya, Banjarsari, Sidorahayu (baca: Siderahayu), dan Pandéarga. Umumnya setiap banjar memilki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan banjar lain, khususnya banjar yang didominasi keanggotaannya oleh kelompok warga tertentu. Artinya, untuk saat ini anggota dari beberapa kelompok warga sudah membaur, meskipun ada banjar-banjar tertentu yang didominasi keanggotaannya oleh warga tertentu. Misalnya, untuk Banjar Pandéarga keanggotaan di dalamnya terdapat juga anggota dari Warga Pasek dan Arya, meskipun banjar ini tetap dengan ciri khasnya sebagai banjar-nya Warga Pandé; begitu juga sebaliknya di Banjar Sidorahayu yang didominasi oleh Warga Pasek. Selain kedua banjar ini yang kental dengan identitas warga-nya dari kelompok warga tertentu, umumnya banjar-banjar lain lebih moderat dan bersifat netral, terutama yang memilki komposisi warga-nya berimbang (Pandé, Pasek, dan Arya).

ciri khas dan karakteristik warga tertentu. Terkadang mereka memilih hari yang lain, agar pelaksanaan ritual dan upacara adat-keagamaan tidak berada di waktu yang sama. Sekaligus untuk menunjukkan eksistensi identitas warga-nya bahwa mereka berbeda dengan warga lain dan mempunyai keunikan tersendiri.

Terlepas dari persaingan antar banjar, poin penting dari kehadiran banjar ini adalah bagaimana banjar sebagai salah satu elemen dari sistem sosial bagi komunitas Bali Nusa sebagai Bali Hindu menjadi wadah bagi mereka agar eksistensi adat dan keagamaannya tetap bertahan dan lestari. Hal ini disebabkan karena banjar sebagai kesatuan adat-keagamaan menjadi jati diri mereka setelah berada di Lampung, di mana kewajiban adat-keagamaan mereka laksanakan di dalam komunitas banjar. Ini yang menyebabkan seberapa jauh mereka merantau ke luar Desa Balinuraga, mereka akan berusaha datang ke desa atau banjar-nya jika ada ritual dan upacara adat-keagamaan yang penting. Mereka tidak ingin kehilangan keanggotaannya pada banjar tersebut, karena akan berdampak pada eksistensi mereka sebagai Bali Hindu di Lampung. Begitu pula sebaliknya, jika banjar asal mereka di Nusa Penida sedang melaksanakan ritual dan upacara adat-keagamaan penting. Mereka sebisa mungkin menghadiri kegiatan tersebut, dan mempersiapkan sejumlah dana dari jauh-jauh hari agar bisa datang ke Nusa Penida. Karenanya, tidak mengherankan jika mereka yang ekonominya mapan dan memiliki fisik yang masih prima minimal satu tahun sekali pulang kampung ke Nusa Penida. Terutama setelah hadirnya penerbangan Lampung-Jakarta-Bali, khususnya Lampung-Jakarta, yang jumlah penerbangannya lebih banyak dan dengan harga yang sangat terjangkau. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem sosial yang berasal dari tanah kelahiran mereka di Nusa Penida, Bali, mengikat kuat dan melembaga dalam diri individu Bali Nusa yang ada di Balinuraga. Seperti yang dijelaskan pada Bab Lima, bahwa mereka ingin seidentik mungkin dengan sistem sosial-nya yang ada di Bali, sehingga eksistensi identitas mereka sebagai Bali Hindu tetap diakui meskipun sudah berada di luar Bali, khususnya setelah perekonomiannya mereka sudah mapan.

Gambar 26. Calon Kepala Daerah Berkampanye di Banjar di dalam Pura Kawitan Warga

(Calon Kepala Daerah Ditampilkan Tari Barong) (Sumber: Yulianto, 2010)

Setiap banjar memilki sebuah bale banjar sendiri, termasuk seka-seka dan krama subak228, serta pemimpin adatnya (klian banjar). Bale banjar merupakan tempat di mana seluruh anggota banjar berkumpul secara rutin dalam periode waktu tertentu untuk membahas berbagai permasalahan sosial-keagamaan. Di dalam bale banjar terdapat lumbung (jineng) bagi krama subak yang ada di setiap banjar – saat sekarang setiap petani yang sudah mapan memiliki lumbung dan penggilingan padi sendiri. Di Balinuraga setiap banjar memiliki kelompok kesenian (seka gong) dan krama subak berdasarkan banjar-nya masing-masing, termasuk kelompok olahraga seperti bulu tangkis, bola voli, dan sepak bola. Secara organisasional seka ini berada di bawah otoritas banjar. Seka (baca: seke), sebutan lainnya sekeha-sekeha, menggunakan definisi Geertz (1977) merupakan: suatu kelompok sosial, dibentuk berdasarkan kriteria yang tunggal dan eksklusif, kriteria keanggotaan, dan dicurahkan untuk mencapi tujuan sosial yang tertentu dan biasanya agak khusus, misalnya

228

Krama diartikan sebagai masyarakat atau anggota masyarakat adat. “Krama

Gambar 27.Salah Satu Bale Banjar

(Atas: tampak depan; bawah: gedung utama bale banjar) (Sumber: Yulianto, 2010)

Gambar 28.Seka Gong sedang Mentas

Gambar 29. Anggota dan Logo Seka Gong

(sebelah kiri: persiapan mentas Tari Baris saat upacara puncak ngaben pribadi; kanan: logo seka gong yang ada di seragam resmi)

(Sumber: Yulianto, 2010)

Subak

menggunakan irigasi, atau sistem irigasi (subak)229, melainkan menggunakan sistem sawah tadah hujan. Sama seperti pola pertanian mereka ketika di Balinuraga yang sangat mengandalkan air hujan, karena sangat terbatasnya air tanah dan curah hujan di Nusa Penida. Dapat dikatakan mereka sudah terbiasa dengan lahan pertanian yang mengandalkan air dari curah hujan. Konsep yang digunakan dalam adopsi sistem subak ini terletak pada krama subak yang keanggotannya berdasarkan banjar tertentu, yaitu dengan membentuk seka tersendiri di masing-masing banjar. Krama subak kurang lebih mirip seperti kelompok tani, atau biasa disebut seka tani. Pembedanya adalah pada dalam proses pertaniannya dilihatnya unsur-unsur adat-keagamaan Bali Hindu yang menjadi ciri khas mereka. Keanggotaannya adalah anggota banjar yang berprofesi sebagai petani (pemilik sawah). Jadi, tidak didasarkan pada identitas warga yang ada di dalam banjar tersebut. Siapa pun bisa menjadi anggota, asalkan berasal dari banjar atau anggota dusun tersebut.

Penjualan dilakukan setelah harga jual gabah atau beras tinggi (harganya pas atau sesuai, tidak nombok), kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti padi puso akibat banjir dan serangan hama wereng. Acara puncak dari proses pertanian yang biasanya diselenggarakan dalam sebuah ritual dan upacara yang besar adalah ruwatan hasil panen, khususnya ketika panen besar berhasil diraih oleh krama subak dari banjar tertentu. Terkadang dalam waktu tertentu acara ini turut disponsori oleh perusahaan swasta yang menjual produk bibit, pupuk, dan pembasmi hama, dan juga pemerintah daerah. Ini bukan berarti ketika hasil panen tidak baik dan tidak ada sponsor upacara ini tidak dilakukan. Upacara ini tetap dilakukan secara sederhana oleh mereka secara swakarsa, meskipun panen tidak baik dan tidak ada sponsor. Inti dari upacara ini adalah wujud pengucapan syukur atas anugerah dari Sang Hyang Widhi. Mereka percaya bahwa pengucapan syukur melalui upacara ini akan mendatangkan keberhasilan pada penanaman berikutnya, meskipun misalnya terjadi panen yang tidak baik. Kemudian, pendapatan dari uang penjualan hasil panen ini digunakan oleh mereka untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, pembangunan dan renovasi pura keluarga, kawitan, kahyangan tiga, penyelenggaraan upacara adat-keagamaan penting, dan kebutuhan sekunder lainnya.

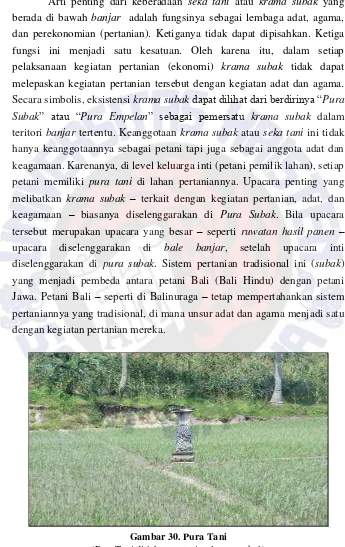

Gambar 31.Pura Subak / Empelan

(Sumber: Yulianto, 2009)

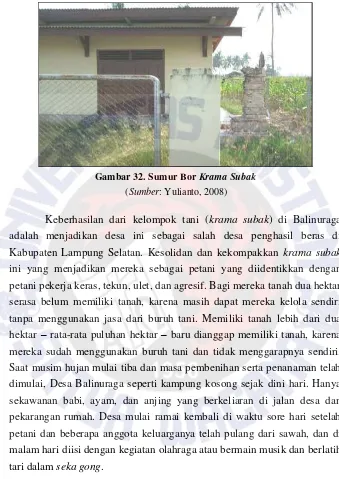

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh petani di Balinuraga sebagai solusi mengatasi kekurangan air adalah dengan membangun sumur bor. Ketika musim hujan berdurasi singkat, sedangkan lahan pertanian mereka tadah hujan, maka kehadiran sumur bor ini akan sangat mendukung para anggota krama subak. Umumnya setiap petani memilki sumur bor sendiri. Saat ini tidak membutuhkan biaya yang besar untuk membuat sumur bor. Dengan biaya tiga sampai lima juta (harga paling murah) mereka sudah dapat membangun sumur bor di lahan pertaniannya230. Kendala dari kehadiran sumur bor tersebut yang mulai dirasakan oleh petani Balinuraga adalah sumur tradisional di rumah debit airnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ketika kemarau tiba.

230

Gambar 32.Sumur Bor Krama Subak

(Sumber: Yulianto, 2008)

Keberhasilan dari kelompok tani (krama subak) di Balinuraga adalah menjadikan desa ini sebagai salah desa penghasil beras di Kabupaten Lampung Selatan. Kesolidan dan kekompakkan krama subak ini yang menjadikan mereka sebagai petani yang diidentikkan dengan petani pekerja keras, tekun, ulet, dan agresif. Bagi mereka tanah dua hektar serasa belum memiliki tanah, karena masih dapat mereka kelola sendiri tanpa menggunakan jasa dari buruh tani. Memiliki tanah lebih dari dua hektar – rata-rata puluhan hektar – baru dianggap memiliki tanah, karena mereka sudah menggunakan buruh tani dan tidak menggarapnya sendiri. Saat musim hujan mulai tiba dan masa pembenihan serta penanaman telah dimulai, Desa Balinuraga seperti kampung kosong sejak dini hari. Hanya sekawanan babi, ayam, dan anjing yang berkeliaran di jalan desa dan pekarangan rumah. Desa mulai ramai kembali di waktu sore hari setelah petani dan beberapa anggota keluarganya telah pulang dari sawah, dan di malam hari diisi dengan kegiatan olahraga atau bermain musik dan berlatih tari dalam seka gong.

konsep catur warna dalam agama Hindu, mereka lebih senang dengan konsep warga karena dinilai lebih egaliter, tidak ada pembedaan kelas atau status sosial berdasarkan kelahiran yang bersifat ajeg. Mereka pun bangga dengan status sosial warga-nya, karena leluhur mereka di masanya memiliki perang yang penting di pemerintahan kerajaan dan di bidang keagamaan (sebagai kesatria dan sebagai brahmana). Hal ini diperkuat dengan komposisi masyarakat Nusa Penida di waktu itu (sebelum bertransmigrasi) yang lebih egaliter karena kedudukan pulau tersebut sebagai tempat pengasingan dan lokasinya yang jauh dari pusat kerajaan (puri). Dalam beberapa kasus, (dimungkinkan) terjadi beberapa kesalahan dari beberapa kelompok masyarakat dalam mengidentifikasikan identitas warga atau leluhurnya.

nama “ I Made” menjadi “I Pandé Made Sutra” atau “I Made Pandé Sutra” (biasanya jarang digunakan dan penempatannya tergantung dari orang tua yang memberi nama), dan gelar bagi sulinggih warga seperti “Sri Mpu” atau “Rsi” (sangat terbatas, hanya boleh digunakan oleh sulinggih warga yang sah).

Sistem atau konsep warga digunakan atau diadaptasi dalam komunitas Bali Nusa di Balinuraga dikarenakan di dalam konsep warga atau soroh terdapat identitas mereka sebagai Bali. Menurut mereka, bagaimana mungkin bisa mengaku sebagai orang Bali jika (seseorang) tidak tahu berasal dari warga atau soroh apa. Sebagai (orang) Bali mereka harus tahu siapa dan apa leluhur atau warga-nya. Terlebih setelah keberadaan mereka di luar Bali (Lampung Selatan). Mereka butuh kejelasan dan keabsahan dari identitasnya sebagai warga apa dan siapa leluhurnya, agar diakui eksistensi identitasnya sebagai “Bali Hindu” baik di Lampung (dalam komunitasnya) maupun di Bali. Selain itu, di dalam sistem atau konsep warga ini terdapat sebuah status sosial atau prestise tertentu melekat pada setiap anggotanya berdasarkan sejarah kebesaran dari leluhur mereka di masanya yang membentuk klan atau warga tersebut. Karenanya, dalam dinamika hubungan atau relasi sosial di dalam komunitas ini tidak ada pertentangan atau pun konflik kasta antara mereka yang berkasta tinggi (triwangsa) dengan mereka yang berkasta rendah (sudrawangsa). Sebaliknya, pertentangan atau pun konflik tertutup (perang dingin) yang justru terjadi antara warga satu dengan warga lainnya. Dengan kata lain, konflik antar kelompok warga dalam golongan jabawangsa. Inti dari pertentangan atau konflik tertutup ini adalah memperebutkan siapa di antara warga tersebut (khususnya diwakili para elit warga) yang memiliki status sosial yang paling tinggi. Pertentangan klasik dan perang dingin yang masih terjadi sampai saat ini adalah antara Warga Pandé dan Warga Pasek, sedangkan Warga Arya tetap berada di posisi netral, tidak mau terlibat atau ikut campur perselisihan di antara kedua warga tersebut.

istimewa terhadap kelompok warga tertentu. Setiap warga memiliki sulinggih sendiri – Sri Mpu dan Rsi – yang bertugas sebagai pemimpin spiritual sekaligus sebagai patron bagi komunitas adat-keagamaan warga tersebut. Dengan demikian, mereka tidak bergantung pada peran pedanda (pendeta brahmana) yang harus mereka datangkan dari Bali, karena sulinggih warga memiliki fungsi kependetaan yang sama dengan pedanda dengan pengakuan legal (resmi) dari PHDI sebagai organisasi resmi (semi-pemerintah) agama-kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat Bali secara umum, baik untuk muput ritual dan upacara adat-keagamaan maupun untuk memberikan tirta (air suci) kepada anggota warga (dengan posisi sebagai umat Hindu Dharma) ketika dilangsungkan upacara penting. Secara sosial dan psikologis penggunaan sistem atau konsep warga ini di Balinuraga merupakan pembebasan dari belenggu sistem kasta yang bersifat diskriminatif seperti yang dipraktekan di masa kolonial. Sekaligus sebagai pembuktian bahwa komunitas mereka yang disebut sebagai jabawangsa atau pun sudrawangsa ini bisa eksis secara komunitas dan mapan secara ekonomi setelah berada di luar Bali – dan beberapa di antaranya berhasil menduduki posisi strategis dalam pemerintahan lokal dan di bidang politik, atau pun memiliki karir yang menjanjikan sebagai profesional muda.

Bahasa Bali Nusa

menggunakan Bahasa Bali Nusa untuk berbisik atau menggosipkan lawan bicaranya yang berasal dari Bali. Jadi, cara termudah untuk mengidentifikasikan sebuah Kampung Bali di Lampung apakah ini Bali dari Bali atau Nusa Penida adalah dari bahasa dan logatnya, karena untuk model banjar, subak, seka, warga, ritual dan upacara adat-keagamaan umumnya hampir sama.

kedudukan atau status sosial yang tinggi – sama seperti ketika mereka menggunakan Bahasa Bali Nusa yang tidak menekankan hirarki berbahasa terhadap lawan bicara yang berkedudukan tinggi. Selain itu, pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam acara formal memberikan prestise tersendiri bagi mereka, karena menjadikan mereka lebih Indonesia (perasaan nasionalisme). Hal ini dapat dibuktikan dari penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar cum santun yang digunakan oleh para sepuh yang memiliki latar belakang pendidikan mumpuni dan pergaulan yang luas dengan kelompok masyarakat lain dan birokrasi pemerintahan. Sebagian dari mereka juga bisa menggunakan Bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan etnis Jawa. Selain dikarenakan jumlah etnis Jawa jumlahnya besar di Lampung Selatan (khususnya di sekitar Desa Balinuraga), kemampuan mereka berbahasa Jawa dikarenakan pergaulan (pertemanan) atau pun hubungan kerja. Oleh karena itu, meskipun mereka tetap mempertahankan dan menggunakan Bahasa Bali Nusa Penida di dalam komunitasnya, secara umumnya dialek atau pengucapannya dan pengkomunikasiannya sudah tidak sama persis seperti di Nusa Penida. Lingkungan sosial yang heterogen – dengan berbagai bahasa daerah dari masing-masing komunitas etnis dan satu bahasa nasional – merupakan faktor utama yang menyebabkan Bahasa Bali Nusa Penida tidak menjadi sama persis seperti di Nusa Penida, terutama pada dialeknya. Di samping, di Nusa Penida sendiri pada wilayah tertentu ada penggunaan Bahasa Nusa Penida dengan dialek yang berbeda.

Sumatera (perantau) di luar Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini didukung faktor tempat dan posisi mereka yang telah berada di luar Bali (Nusa Penida) dan sebagai pendatang atau perantau (perasaan senasib-sepenanggungan).

Namun sebaliknya, dalam kasus kecil, ada merasa canggung atau minder (rendah diri) jika menggunakan Bahasa Bali Nusa Penida, dan lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan seseorang itu telah lama merantau ke luar desa atau bekerja di kota, di mana Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan, atau Bahasa Indonesia bercampur Bahasa Jawa lebih banyak digunakan karena bekerja dan bergaul dalam lingkungan yang mayoritas beretnis Jawa kelahiran Sumatera. Perasaan canggung atau minder ini bisa disebabkan karena merasa bahasa ibunya dinilai terlalu tradisional atau tidak “gaul”, dan menggunakan Bahasa Indonesia seperti yang digunakan masyarakat perkotaan memberikan prestise tersendiri bagi seseorang tersebut bahwa dirinya telah menjadi modern atau “orang kota”. Selain itu, dalam kasus yang lebih kecil, ada beberapa orang di Balinuraga yang tidak fasih atau pandai menggunakan Bahasa Indonesia, tapi lebih fasih menggunakan Bahasa Bali Nusa Penida. Mereka ini adalah para orang tua (usia lanjut) – jumlahnya tinggal sedikit – yang dalam kesehariannya setelah berada di Lampung jarang sekali bergaul atau berinteraksi dengan komunitas lain yang heterogen selain komunitas atau keluarganya sendiri.

Kompleks Perkampungan Bali

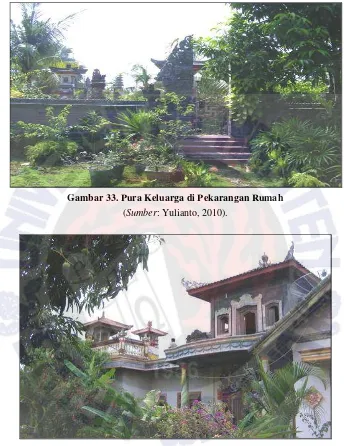

Gambar 33.Pura Keluarga di Pekarangan Rumah

[image:39.516.90.434.92.538.2](Sumber: Yulianto, 2010).

Gambar 34.Pura Keluarga di Teras Lantai Atas Rumah (Sumber: Yulianto, 2010).

Dengan jumlah rumah tangga yang mencapai delapan ratus delapan belas keluarga atau 818 KK231 menjadikan Desa Balinuraga

231

Berdasarkan “Jumlah Penduduk Kecamatan Way Panji Menurut Desa, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2008” dalam Kecamatan Way Panji Dalam Angka

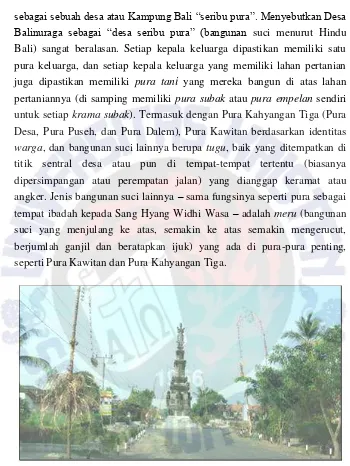

sebagai sebuah desa atau Kampung Bali “seribu pura”. Menyebutkan Desa Balinuraga sebagai “desa seribu pura” (bangunan suci menurut Hindu Bali) sangat beralasan. Setiap kepala keluarga dipastikan memiliki satu pura keluarga, dan setiap kepala keluarga yang memiliki lahan pertanian juga dipastikan memiliki pura tani yang mereka bangun di atas lahan pertaniannya (di samping memiliki pura subak atau pura empelan sendiri untuk setiap krama subak). Termasuk dengan Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem), Pura Kawitan berdasarkan identitas warga, dan bangunan suci lainnya berupa tugu, baik yang ditempatkan di titik sentral desa atau pun di tempat-tempat tertentu (biasanya dipersimpangan atau perempatan jalan) yang dianggap keramat atau angker. Jenis bangunan suci lainnya – sama fungsinya seperti pura sebagai tempat ibadah kepada Sang Hyang Widhi Wasa – adalah meru (bangunan suci yang menjulang ke atas, semakin ke atas semakin mengerucut, berjumlah ganjil dan beratapkan ijuk) yang ada di pura-pura penting, seperti Pura Kawitan dan Pura Kahyangan Tiga.

Gambar 35.Tugu Desa

Gambar 36.Padmasana / Pelinggih di Perempatan Jalan

(Sumber: Yulianto, 2010)

Untuk pembangunan pura keluarga bagi sebuah keluarga baru yang memiliki tempat tinggal baru (terpisah dari rumah orang tuanya), mereka mempercayai (dan dipraktekkan) bahwa pura keluarga harus dibangun terlebih dahulu sampai lengkap sebelum rumah atau tempat tinggal mereka dibangun secara permanen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada rumah yang masih terbuat dari papan (semi permanen) tapi sudah memiliki pura keluarga yang permanen (biasanya keluarga baru, atau pendatang baru yang jumlahnya sangat sedikit mengingat tingkat hunian desa ini sudah padat).

Kawitan, dikelilingi atau dipagari oleh tembok (penyeker) dan ada penyangga sudut (paduraksa), sehingga menjadi seperti kompleks atau kawasan tersendiri yang menyatakan bahwa ini merupakan sebuah kompleks suci atau penting bagi mereka sebagai tempat peribadatan. Pura-pura penting tersebut memiliki areal tanah yang terbilang luas – mengingat saat pembangunannya di tahun 1960-an ketersediaan tanah masih banyak dan murah. Rata-rata untuk kompleks pura penting areanya seluas lapangan sepak bola – sama seperti kompleks bale banjar (sedikit lebih kecil daripada lapangan sepak bola). Untuk kompleks Pura Desa dan Pura Puseh (berada di sebelah barat dari tugu desa, merupakan pura pertama sebelum terjadi pemisahan yang dilakukan oleh warga lain), di depan kompleks pura (di luar tembok yang mengelilingi pura) masih terdapat tanah milik Pura Desa dan Pura Puseh seluas lapangan sepak bola. Di tanah ini pemuda-pemuda Balinuraga memanfaatkannya untuk bermain sepak bola. Kompleks yang lebih luas adalah Pura Dalem. Dikarenakan di luar kompleks Pura Dalem (di luar tembok yang mengelilingi Pura Dalem) terdapat tanah pura (tanah milik pura) yang digunakan sebagai kompleks setra (kuburan) dan tempat untuk prosesi ngaben. Sama seperti di Bali, tanah milik pura tidak dapat diperjualbelikan atau dialihfungsikan. Dengan kata lain, tanah milik pura hanya digunakan untuk kepentingan umat Hindu Dharma yang ada di Desa Balinuraga.

bermain gamelan Bali, atau bernyanyi menggunakan gitar. Juga digunakan untuk tempat bertemu seseorang atau menunggu jemputan (mobil atau ojek). Melalui bale bengong dapat diketahui aktivitas perekonomian dan keagamaan di Balinuraga. Jika sebagian besar bale bengong sepi, tidak ada orang yang duduk-duduk atau bersantai di sana, maka dapat dipastikan masyarakat sedang sibuk di pertanian, atau sedang sibuk untuk mempersiapkan sebuah upacara dan ritual adat-keagamaan penting.

Gambar 37. Masyarakat Berkumpul di Bale Bengong

(Sumber: Yulianto, 2010).

Gambar 38. Babi yang Berkeliaran

(Atas: anak Babi Australia / Babi Impor berkeliaran di jalan desa; bawah: babi celeng berkeliaran di halaman belakang rumah)

(Sumber: Yulianto, 2010)

Gambar 39. Perkampungan Balinuraga

[image:47.516.88.437.91.609.2](Di jalan utama desa menuju tugu desa) (Sumber: Yulianto, 2008)

Gambar 40.Perkampungan Balinuraga Tampak Atas

Gambar 41. Jalan Desa dan Plat Gang Desa

(sumber: Yulianto, 2010)

Kedua, menjaga serta mempertahankan kelekatan dan kedekatan emosional dengan kampung halaman. Menjadikan Desa Balinuraga sebagai perkampungan Bali di Lampung berarti semakin mendekatkan dan melekatkan hubungan emosional dengan tanah leluhur. Mereka ingin agar romantisme seperti perkampungan Bali yang ada di Bali ada di tempat mereka yang baru (Lampung Selatan). Salah satu hal yang menyebabkan transmigran Bali Nusa mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali ke kampung halamannya, khususnya transmigran pertama, adalah suasana perkampungan Bali yang ada di Nusa Penida. Oleh karena itu, dengan menjadikan Desa Balinuraga seperti perkampungan Bali keinginan yang kuat untuk kembali ke kampung halaman dapat tertahankan. Dengan demikian maka mereka bisa lebih fokus untuk bekerja di sektor pertanian, sehingga dapat secara rutin pulang ke Nusa Penida untuk menunaikan kewajiban adat dan keagamaannya.

mereka mempertahankan ciri khas yang selama ini melekat pada dirinya sebagai Bali Hindu: kebudayaan Bali Hindu. Sekaligus menunjukkan bahwa kebudayaan mereka yang luhur tersebut tetap eksis dan bertahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang ada di Lampung, serta tetap terbuka dalam interaksi sosialnya dengan komunitas etnis dan agama lain. Melalui perkampungan Bali komunitas berbasis identitas etnis-keagamaan ini mempererat dan mempersolid komunitasnya. Singkatnya, mereka ingin menunjukkan eksistensi kebudayaan Bali Hindu-nya setelah berada di Lampung, tidak haHindu-nya dalam wujud fisik berupa bangunan suci dengan arsitektur Bali Hindu dan kompleks perkampungan Bali, tapi juga sampai pelaksanaan kegiatan ritual dan upacara adat-keagamaan yang mereka laksanakan dengan runut dan disiplin. Dengan demikian, mereka bisa dihargai dan dihormati sebagai komunitas pendatang yang tidak hanya menjadi pendatang (transmigran) untuk kepentingan ekonomi, tapi turut melestarikan kebudayaan Bali Hindu-nya sebagai identitas pembeda dengan keunikannya yang khas – tanpa membatasi interaksi dan relasi dengan komunitas etnis dan agama lain.

Keempat, alasan praktis. Satu desa adat dengan tujuh banjar yang mayoritas anggotanya Bali Nusa sangat mempermudah pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan yang jumlahnya banyak dan jaraknya berdekatan232. Sumbangan tenaga (ngayah) lebih mudah dilakukan karena masih berada dalam satu desa atau satu banjar yang sama, khususnya persiapan dan pelaksanaan upacara besar seperti ngaben. Keuntungannya adalah ada biaya yang bisa dihemat dan ditekan secara ekonomi dalam proses dan pelaksanaan upacara tersebut. Sistem ngayah ini tidak hanya dalam bentuk tenaga, tapi juga dalam bentuk bahan kebutuhan pokok, terutama yang menunjang kinerja para pengayah ketika sedang dalam

232

proses persiapan dan pelaksanaan upacara besar. Sistem ngayah ini dapat berjalan efektif di Balinuraga karena satu desa dengan tujuh banjarnya didominasi oleh etnis Bali – satu etnis dan agama. Sistem ini sifatnya mengikat, dan cenderung seperti arisan. Jika seseorang mengayah ke tempat yang tetangganya (baik tenaga maupun sumbangan sembako), maka saat seseorang tersebut sedang melaksanakan upacara besar (seperti ngaben) tetangga tersebut wajib mengayah di tempat seseorang tersebut (sesuai yang dulu pernah diayahkan. Selain itu, menghindari ketersinggungan atau perasaan terganggu dari komunitas etnis lain yang berbeda keyakinan mengingat banyaknya aktivitas keagamaan dan adat yang harus mereka lakukan. Terutama yang menyangkut hewan peliharaan jenis anjing dan babi, di mana bagi komunitas etnis lain dengan kepercayaan tertentu tidak diperkenankan untuk memelihara – apalagi mengonsumsinya – kedua jenis hewan tersebut. Sampai saat ini belum ada kasus di mana anjing dan babi peliharaan penduduk Balinuraga yang berkeliaran atau tersesat sampai ke desa tetangga dari komunitas etnis dan agama lain sehingga menimbulkan keributan, karena jaraknya terlalu jauh dan rata-rata dipisahkan oleh hamparan sawah yang luas.

Contoh Kasus: Arsitektur Bali Pada Beberapa Jenis Bangunan Suci

di Balinuraga

gambar ragam pelinggih yang ada di setiap pura di Balinuraga. Ciri khusus dari setiap pelinggih yang ada di Balinuraga – umumnya sama di perkampungan Bali lainnya di Lampung – adalah semen (adukan semen dan pasir) sebagai bahan dasar konstruksi pelinggih. Ukir-ukiran patung, motif, dan lainnya yang ada di pelinggih juga terbuat dari semen: ukir-ukiran dibuat pada semen cetakan yang masih basah. Ukir-ukir-ukiran berbahan semen tersebut ada yang memang diukir, tapi ada juga yang sudah dibuat dari sebuah cetakan. Tergantung dari kemampuan ekonomi pemilik pura. Harga yang cetakan lebih murah daripada yang diukir dengan tangan. Modelnya secara umum mereka tiru dari Bali dan Nusa Penida, tapi ada juga yang sudah dilakukan modifikasi. Jadi, jika dilihat dari jenis dan model pelinggih pada pura, maka dapat dilihat perbedaan dengan yang ada di Bali yang lebih banyak menggunakan batu (batu padas, batu karang laut berwarna putih seperti yang umum digunakan di Nusa Penida, atau batu lahar dari Gunung Agung) sebagai bahan dasar konstruksi pura dan pelinggih di dalamnya. Dengan kata lain, secara umum dapat dikatakan bahwa pura atau pelinggih yang ada di dalam pura di Balinuraga adalah bangunan suci yang khas Bali dari Lampung.

Prasada

Gambar 42. Prasada

(Prasada yang ada di dalam Pura Kawitan, sebelah kiri diambil dari atas, sebelah kanan dari bawah)

(Sumber: Yulianto, 2009)

Meru

Gambar 43. Meru

(Gambar pertama sebelah kiri: meru bertumpang sembilan di Pura Kawitan; gambar kedua di tengah: meru bertumpang lima di Pura Desa dan Puseh I; gambar

ketga sebelah kanan: meru bertumpang tujuh di Pura Desa dan Puseh II, tumpang tujuh simbol Tujuh Rsi leluhur Warga Pasek)

(Sumber: Yulianto, 2009 & 2010)

Meru merupakan pelinggih yang (hampir selalu ada) di setiap (kompleks) Pura besar. Meru memiliki tiga bagian utama, yaitu dasar, badan dan atap. Ciri khas dari meru adalah atapnya berjumlah ganjil (3, 5, 7, 9, dan 11), atapnya semakin ke atas semakin mengecil, dan (umumnya) atap terbuat dari ijuk. Bagian dasar berbentuk bujur sangkar (sebagai fondasi) yang berbahan batu dan adukan semen-pasir, sedangkan bagian badan berbahan kayu. Meru merupakan simbol alam semesta (andha bhuana) yang terdiri dari tiga bagian: bhurloka, bhuvahloka, dan svahloka. Fungsi meru adalah sebagai tempat pemujaan bagi Sang Hyang Widi Wasa atau manifestasi-Nya dan sebagai tempat pemujaan Devapitara atau Atmasiddhadevata (roh suci leluhur)234.

234

Padmasana

Gambar 44. Padmasana

(Gambar pertama kiri atas: padmasana di Pura Kawitan; gambar kedua tengah:

Padmasana diartikan sebagai stana Tuhan Yang Maha Esa (padma: teratai merah; asana: tempat duduk). Padmasana terdiri dari tiga bagian, yaitu dasar, badan dan puncak. Ciri khasnya terletak di bagian puncak yang terdapat singhasano (berbentuk kursi). Fungsi padmasana adalah memuja Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasinya. Jadi, padmasana tidak difungsikan untuk pemujaan roh suci leluhur235.

[image:55.516.87.435.186.480.2]Gedong

Gambar 45. Gedong

(Sumber: Yulianto, 2009)

Gedong adalah jenis pelinggih yang mudah ditemukan di Pura. Bentuknya berupa bujur sangkar atau persegi panjang. Memiliki tiga bagian, yaitu dasar, badan dan atap. Bagian dasar dan badan gedong di atas menggunakan bahan dasar batu dan adukan semen-pasir, karenanya disetiap sudutnya diberikan ukiran garuda. Bagian atasnya terbuat dari kayu, dengan beratapkan genteng bata dan ijuk. Fungsi gedong di antaranya adalah sebagai tempat pemujaan roh suci leluhur (atmasidhadevata) dan tempat pemujaan Sang Hyang Widhi Wasa236.

235

Op.cit. Titib (2003) dan Dwijendra (2008).

236

Rong Tiga

Gambar 46. Rong Tiga

(Sebelah kiri bangunan rong tiga tampak depan beratapkan ijuk, sebelah kanan tampak samping beratap seng)

(Sumber: Yulianto, 2009)

Rong tiga atau rong telu bentuk umumnya sama seperti gedong, empat persegi panjang, dengan tiga bagian utama, yaitu dasar, badan dan atap. Rong tiga di atas bagian dasarnya berbahan batu dan adukan semen-pasi. Ciri khas dari bangunan rong telu adalah adanya tiga (telu) ruang (rong) di bagian badan (tengah) bangunan yang menghadap ke depan. Atapnya terbuat dari konstruksi kayu dengan atap ijuk atau bahan lain (gambar di sebelah kanan menggunakan atap seng). Rong tiga ini adalah pelinggih yang dapat dijumpai di setiap pura keluarga di Balinuraga, dan biasanya ditempatkan juga di pamarajan atau kamulan. Fungsinya adalah untuk memuja roh suci leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-Nya sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa237.

Hindu dan tradisi Bali yang menjadi kesatuan selalu mewarnai setiap aktivitas hariannya. Bersembahyang harian tiga kali sehari menjadi kewajiban mereka sebagai umat, selain kewajiban saat hari raya atau upacara besar keagamaan. Waktunya adalah pagi hari (di waktu subuh sebelum bertani), siang hari, dan sore hari (selepas pulang bekerja)238. Sembahyang harian ini mengambil tempat di rong telu atau pura keluarga sebagai manifestasi Pura Kahyangan Tiga. Biasanya di pagi hari ketika udara masih sejuk dan segar, wangi dupa dapat dengan mudah tercium saat berjalan pagi mengelilingi desa. Wangi dupa ini berasal dari pura keluarga yang letaknya di depan perkarangan rumah. Aktivitas sembahyang harian ini dilengkapi dengan pemberian bantenan (sesajen) di tempat-tempat tertentu di rumahnya – tempat yang dianggap sakral (selain di rong telu). Tidak hanya itu, mereka juga punya kewajiban untuk bersembahyang (juga memberikan sesaji) di pura tani yang ada di areal pertanian mereka.

Hal yang menarik dalam interaksinya dengan sesama penduduk Balinuraga dan Bali Hindu dari Kampung Bali lain ketika bertemu atau bertamu adalah pengucapan salam om swastiastu – terkadang disingkat dengan menyebutkan swastiastu saja. Sama seperti umat Islam (Muslim) mengucapkan “Assalam‟alaikum” atau “Syalom” bagi umat Kristiani. Salam om swastiastu ini ternyata sudah lama mereka gunakan. Jauh sebelum wacana Ajeg Bali dikumandangkan di seantero Bali, di mana salah satunya dengan mempopulerkan salam om swastiastu239. Salam om

238

Dalam prakteknya sembahyang harian – tiga kali sehari – tidak mutlak sebanyak tiga kali sehari. Di waktu sibuk biasanya hanya dua kali sehari, pagi dan

sore hari. Bagi yang “taat” mereka selalu bersembahyang tiga kali sehari (biasanya

para orang tua dan sepuh yang aktivitasnya tidak padat), sedangkan yang “kurang

taat” (abangan) paling tidak sehari sekali di waktu pagi (alasan praktis lebih

ditekankan terkait waktu dan pekerjaan mereka, khususnya anak muda yang bersekolah di luar desa atau pun yang sudah bekerja di luar desa tapi masih tinggal di desa).

239

Schulte Nordholt (2010: hlm.70): “Kebudayaan Bali juga kian ditampilkan sebagai eksklusif Hindu. Ini dicapai dengan menegaaskan kontras dengan Islam dan, ironisnya, meniru gaya Islam. Kontras dengan ucapan salam Islam, Assalam’alaikum, pembawa acara, reporter, dan pemandu acara wicara membuka acara dengan ucapan khidmat Om Swastiastu, dan menutup acara

dengan Om Shanti Shanti Shanti Om…” Schulte Nordholt (2010) menambahkan

swastiastu selalu digunakan setiap diselenggarakan acara formal sosial-keagamaan bagi umat Hindu Dharma di Balinuraga dan di tempat lain di Lampung Selatan sebagai salam pembuka; kemudian ditutup dengan salam om Shanti Shanti Shanti om. Selain itu, berdasarkan keterangan dari seorang guru Agama Hindu lulusan Pendidikan Guru Agama Hindu di Lombok yang bertugas di Balinuraga pada tahun 1978 adalah: bahwa masyarakat Balinuraga sudah fasih melafalkan puja trisandya – salah satu doa bagi umat Hindu Dharma – padahal (berdasarkan keterangannya) sebagian penduduk Bali Lombok di Lombok dan sebagai penduduk Bali di Bali puja trisandya belum begitu populer dan secara fasih dilafalkan. Hal ini disebabkan puja trisandya merupakan sebuah doa yang baru bagi kalangan masyarakat Bali – diadaptasi dari India yang diperkenalkan oleh intelektual mudanya yang studi ke berbagai universitas besar di India, kemudian dipopulerkan oleh PHDI.

Gambar 47. Spanduk Bertuliskan Om Swastiastu (Sumber: Yulianto, 2010).

Hyang Widhi Wasa yang dimanifestasikan dalam dewa-dewi sebagai perantara dari doa mereka kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Di level komunitas, dalam krama subak di banjar kegiatan keagamaan terkait dengan pertanian dilakukan secara bersamaan dari seluruh anggota krama subak. Upacara puncaknya adalah ngeruwat atau ruwatan hasil panen.

Masyarakat Balinuraga selama ini (secara umum) dikenal dengan keramahannya dalam menerima tamu. Mereka cukup terbuka bagi setiap tamu yang ingin berkunjung ke rumahnya. Filosofi mereka adalah bahwa tamu itu seperti dewa. Seperti yang termuat dalam Kitab Taittiruya Upanisad I.11. yang menyebutkan bahwa ada empat dewa: seorang ibu adalah dewa, seorang bapak adalah dewa, seorang guru adalah juga dewa dan para tamu pun adalah dewa240 (dalam Titib 2003). Karenanya, harus diperlakukan dengan baik dan hangat. Disedikan makanan dan minuman yang baik, meskipun seadanya. Mereka akan canggung saat menerima tamu ketika mereka belum membersihkan diri (khususnya untuk tamu yang baru pertama kali datang). Ada semacam kebanggaan dan prestise tersendiri bagi mereka jika ada banyak tamu yang datang dan sering berkunjung ke rumahnya. Banyak dan seringnya tamu yang berkunjung bukan hanya menunjukkan prestise bahwa seseorang tersebut adalah orang penting, tapi adalah bagaimana manifestasi “dewa” atau “Sang Hyang Widhi Wasa” itu mengunjungi rumahnya. Jadi, tidak mengherankan jika mereka sering mengajak tamu yang sedang bertamu ke tempat saudaranya – ketika itu yang bersangkutan sedang ada di rumah tersebut – untuk bertamu ke rumahnya. Jika tamu tersebut secara rutin bersilatuhrami dan dipercaya, maka tamu tersebut akan diangkat (dianggap) menjadi saudara. Sebenarnya keterbukaan masyarakat Balinuraga terhadap komunitas lain berbeda etnis dan agama yang dilandasi oleh filosofinya bahwa tamu seperti “dewa” mengikis stigma sebagian masyarakat non-Bali yang segan (cenderung takut) jika bertamu atau bermain ke Balinuraga, atau perkampungan Bali pada umumnya. Stigma yang berkembang di masyarakat non-Bali terhadap perkampungan

240

Dalam Bahasa Sansekerta berbunyi: “matrdevo bhava pitrdevobhava, acaryadevo bhava atithidevo bhava” (Taittiriya Upanisad I.11. dalam Titib 2003,

Bali atau masyarakat Bali adalah kekuatan niskala atau kekuatan gaibnya (mistik) yang tersohor. Namun, bagi sebagian kalangan stigma ini dimanfaatkan untuk mencari perlindungan mistik kepada tokoh-tokoh masyarakat Balinuraga yang diyakini memiliki kekuatan gaib tersebut, mulai dari orang biasa sampai pengusaha besar dan pejabat (dari berbagai etnis, termasuk penduduk asli Lampung). Keuntungan dari stigma tersebut menjadikan setiap perkampungan Bali, termasuk Balinuraga, sebagai tempat yang relatif lebih aman dari tindakan kriminal, seperti pencurian. Meskipun stigma tersebut – terkait dengan kekuatan gaib – sulit untuk dibuktikan dan dijelaskan, tapi berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada, sulit untuk mengingkari kekuatan niskala yang ada di Balinuraga yang diwakili oleh para sesepuhnya. Agak sulit dibuktikan karena ada perbedaan yang tipis antara kemampuan memberikan sugesti dari seorang sepuh (orang non-Bali menyebutnya sebagai dukun atau paranormal, dalam Bali disebut balian) kepada tamunya yang ingin meminta sesuatu dibandingkan dengan kekuatan transenden yang berasal dari dunia lain. Hal ini disebabkan mayoritas para tamu tersebut sudah percaya seratus persen dengan paranormal tersebut – didukung dengan stigma yang ada – sehingga cukup diberikan sugesti sedikit saja melalui pendekatan psikologis pengabulan permintaan itu terjadi. Jadi terkabulnya permintaan tersebut lebih disebabkan oleh kerja keras tamu tersebut, dan yang dibutuhkannya sebenarnya adalah kepercayaan diri melalui sugesti yang diberikan oleh paranormal. Media sugestinya bermacam-macam. Ada yang cukup diberikan nasihat atau petunjuk, ada yang tersugesti jika diberikan sebuah catatan mantra untuk dirapalkan, ada yang melalui benda-benda tertentu, dan lain-lain.

Tradisionalisasi versus Modernisasi

yang pemahaman dan pendidikannya mengenai Hindu Dharma (sebagai Hindu modern) minim, menginginkan bagaimana setiap ritual dan upacara baik adat maupun keagamaan dijalankan seketat mungkin dan harus sebisa mungkin sama seperti yang dilakukan (dan pernah mereka lakukan) di Nusa Penida, Bali. Golongan konservatif ini tidak menghendaki adanya perubahan atau pun modernisasi. Menurut mereka perubahan atau pun modernisasi dalam tata upacara dan ritual berarti ada proses pengurangan tahapan dalam tata upacara dan ritual tersebut. Artinya, jika dilakukan maka mereka percaya akan mengurangi hakikat dan inti dari upacara dan ritual tersebut, dan akan berdampak negatif terhadap mereka (ada sanksi niskala) berupa malapetaka, musibah, atau pun bencana. Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang sampai saat ini selalu menimbulkan perdebatan panjang dan perang dingin antar kubu warga yang mengusung tradisionalisme dan modernisasi.

Sebaliknya, bagi kubu warga tertentu dan anggota warga lain yang pikirannya sudah maju dengan tingkat pendidikan yang mumpuni di bidang keagamaan (Hindu Dharma), memandang bahwa modernisasi itu perlu dilakukan. Bagi mereka, modernisasi yang dalam prakteknya diadakan standarisasi upacara (bagi golongan konservatif disebut mempersingkat tata upacara dan ritual) sama sekali tidak mengurangi hakikat atau pun esensi dari setiap ritual dan upacara adat dan keagamaan. Modernisasi dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang terus berubah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi nilai keluhuran dan kesucian dari ritual dan upacara tersebut. Selain itu, melalui modernisasi masyarakat (umat Hindu Dharma di Balinuraga) dapat melakukan upacara dan ritual besar dengan efektif dan efisien, tidak memakan biaya dan tenaga yang besar serta waktu yang lama. Terpenting adalah tujuan dari ritual dan upacara tersebut dapat tercapai, dan proses pelaksanaannya berhasil.

mereka yang perekonomian pas-pasan, belum mampu menyelenggarakan dalam skala besar. Salah satunya adalah kasus Ngaben Massal, di mana dalam persiapan dan penyelenggaraannya sudah menggunakan manajemen yang sederhana (pembentukan panitia kerja dan pelaksana), bagaimana dengan biaya yang rendah upacara tetap bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tetap besar dan megah serta tidak mengurangi hakikat dan esensi dari upacara tersebut.

Entah disadari atau tidak, karena proses perdebatan dan pertentangan tetap saja terjadi hingga saat ini, pertentangan kubu konservatif dan modernis sebenarnya telah memberikan sebuah perubahan yang mendasar bagi komunitas Bali Nusa di Balinuraga dibandingkan masa-masa awal kepindahan mereka di Lampung Selatan (tahun 1960-an). Artinya, kehidupan sosial-keagamaan mereka telah berubah, dengan tetap menjadi dan tidak kehilangan identitasnya sebagai Bali Hindu. Perubahan ke arah kemajuan ini – karena dilandasi oleh kepentingan dan keuntungan ketika perubahan tersebut dilaksanakan – bersifat spiral: dinamis, sedinamis polemik hubungan dan pertentangan antar warga. Ini yang menyebabkan mengapa Balinuraga kerap-kali dijadikan sebagai trend-setter bagi komunitas Bali Hindu yang ada di tempat lain, terutama perkampungan Bali yang menjadi pecahan dari Balinuraga (masyarakat Balinuraga yang merantau ke tempat lain dan membentuk perkampungan Bali). Misalnya, mengundang seka gong yang ada di Balinuraga ke perkampungan Bali lain unuk mementaskan kesenian Bali, menggunakan jasa pembuat (ahli, tukang) pura dan bangunan suci lainnya (termasuk pembuat bade, wadah, atau patulangan untuk upacara ngaben) dari Balinuraga, serta mengundang tokoh, sesepuh, atau pun sulinggih dari Balinuraga. Termasuk pentas kesenian dalam acara formal pemerintahan dengan mengundang seka gong dari Balinuraga.

Bonding dan Bridging Komunitas Bali Nusa

komunitasnya lebih bersifat spesifik dan unik, semakin ke atas (level Bali Lampung), bonding komunitasnya sudah bersifat general.

Banjar Sebagai Akar Bonding Komunitas Berbasikan Identitas

Tertentu

Untuk melihat Bali Lampung secara utuh, maka yang harus ditilik lebih jauh adalah banjar sebagai kesatuan komunitas adat dan keagamaan (setingkat dusun) berbasiskan tradisi Bali Hindu berdasarkan tempat asal yang menjadi identitas komunitas tersebut. Pada pembahasan sebelumnya mengenai banjar di Desa Balinuraga diketahui bahwa setiap banjar memiliki karakteristik dan ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Pada banjar tertentu, seperti Banjar Pandéarga dan Sidorahayu, karakteristik dan ciri khas yang melekat adalah identitas warga yang mendominasi anggota banjar tersebut, yaitu identitas Warga Pandé pada Banjar Pandéarga dan identitas Warga Pasek pada Banjar Sidorahayu. Namun, karakteristik dan ciri khas banjar tidak bisa disempitkan pada satu identitas warga tertentu, terutama saat ini di mana komposisi warga sudah membaur. Di dalam Banjar Pandéarga terdapat Warga Pasek dan Arya, begitu juga sebaliknya di Banjar Sidorahayu yang di dalamnya terdapat Warga Pandé dan Arya.

Faktor berikutnya yang memperkuat komunitas banjar adalah banjar asal mereka di Nusa Penida. Banjar Pandéarga – cikal bakal Desa Balinuraga – adalah turunan (replikasi) dari banjar asal transmigran pertama Nusa Penida (tahun 1963), yaitu Banjar Soyor (Dusun Soyor, Desa Tanglat, Kecamatan Nusa Penida). Komposisi anggota Banjar Pandéarga saat itu bukan seluruhnya Warga Pandé, tapi termasuk di dalamnya Warga Pasek dan Arya. Penamaan Banjar Pandéarga adalah untuk menghormati Sri Mpu Suci yang menjadi pemimpin transmigran pertama yang berasal dari Warga Pandé. Dalam perkembangannya, Banjar Pandéarga diidentikkan sebagai banjar-nya Warga Pandé, meskipun di dalamnya terdapat anggota yang berasal dari warga lain.

Sebagai sebuah perkumpulan di bawah otoritas banjar, seka mengikat anggotanya dalam sebuah perkumpulan / komunitas yang eksklusif. Dengan kata lain, seka menjadi fondasi dasar kesolidan dan kekompakkan anggota banjar. Misalnya, seka tani yang keanggotaannya adalah krama subak dari petani memiliki sawah dalam wilayah banjar tersebut. Keanggotaan seka tani ini tidak terbatas pada satu identitas warga, tapi lebih pada keberadaan lahan pertanian petani dalam wilayah banjar (dusun) tertentu. Seka gong keanggotaannya lebih spesifik daripada seka tani. Kasus Banjar Pandéarga dan Banjar Sidorahayu keanggotaannya secara umum adalah anggota banjar, tapi secara khusus berasal dari warga tertentu. Hal ini disebabkan salah tugas seka gong tersebut dalam upacara yang ada di Pura Kawitan yang menjadi identitas warga tertentu.

Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, banjar memiliki struktur organisasi yang salah satunya berfungsi mempersatukan anggota komunitas sebagai anggota banjar dan umat Hindu Dharma. Klian banjar adalah ketua adat sekaligus kepala dusun yang bertugas memimpin masyarakat adat di dalam banjar dan bertugas sebagai administratur pemerintah sebagai kepala dusun. Peran ganda ini menyebabkan jabatan klian banjar atau kepala dusun tidak begitu menonjol, karena lebih banyak memainkan peranan di bidang administratif. Peran yang menonjol justru dimainkan oleh sulinggih warga, pemangku, atau pun para sepuh sebagai tokoh sentral yang memperkuat kesolidan dan kekompakkan banjar sebagai komunitas adat dan agama.

kewajiban adat dan agama yang harus mereka laksanakan di banjar tersebut – sama seperti kewajiban yang harus mereka penuhi di banjar leluhurnya di Nusa Penida. Karenanya tidak mengherankan jika ada upacara besar seperti ngaben, jumlah massa yang ada di sebuah banjar, atau jumlah massa di Desa Balinuraga jika upacara ngaben massal, menjadi lebih banyak daripada jumlah massa di hari-hari biasa.

Desa Adat Sebagai Pemersatu

Banjar

dan

Warga

yang Bersitegang

Desa Balinuraga sebagai desa adat atau desa pakraman, terkait dengan bonding komunitas Bali Nusa, berfungsi sebagai pemersatu ketujuh banjar. Peran desa adat tidak begitu menonjol di Balinuraga, karena peran penting di bidang adat dan keagamaan sudah diambil-alih dan dimainkan dengan baik oleh masing-masing banjar. Jadi, fungsinya sebagai pemersatu ketujuh banjar lebih bersifat simbolis untuk mengidentifikasikan bahwa Desa Balinuraga dengan ketujuh banjar-nya merupakan sebuah desa atau komunitas Bali Hindu yang berasal dari Nusa Penida, Bali. Sama seperti klian banjar, ketua desa adat perannya lebih menonjol sebagai administratur pemerintahan desa dinas atau Kepala Desa.

satu dari Pura Kahyangan Tiga) yang sama, khususnya jika diselenggarakan upacara ngaben massal. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perang dingin antara kelompok warga yang menyebabkan satu kubu warga membangun Pura Puseh (dan Penataran Bale Agung) untuk kelompok warga-nya sendiri. Sebuah tindakan yang disesalkan oleh para tokoh agama dan masyarakat, karena perang dingin para elit warga sampai memecah umat, dengan memisahkan Pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh). Dalam kasus ini, kehadiran PHDI sebagai majelis umat Hindu Dharma di Balinuraga sangat penting sebagai penengah sekaligus pemersatu, yaitu menentukan Pura Desa dan Pura Puseh mana yang akan digunakan untuk upacara besar keagamaan yang bersifat formal, sehingga semua umat Hindu Dharma di Balinuraga bisa bersatu dan tidak terpecah belah – biasanya yang dipilih adalah Pura Desa dan Pura Puseh yang pertama kali dibentuk saat berdirinya Desa Balinuraga.

Bali Lampung: Bonding seluruh Komunitas Bali Hindu di Lampung

Apa yang mempersatukan seluruh anggota komunitas Bali Hindu (umat Hindu Dharma) yang ada di Lampung, baik Bali Hindu yang berasal dari Bali maupun Nusa Penida dengan berbagai identitas warga-nya? Jawabannya cukup sederhana, yaitu keberadaan Pura Way Lunik, atau biasa disebut oleh umat Hindu Dharma (Bali Hindu) “Pura Kahyangan Kerthi Bhuana”241. Pura ini disebut sebagai “Pura Besakih”

-nya atau “Pura Pemersatu”-nya Bali Hindu yang ada di Lampung dan sekitarnya. Pura ini terletak di Kecamatan Way Lunik (daerah Panjang), Bandar Lampung. Eksistensi pura ini sebagai pura pemersatu komunitas Bali Hindu di Lampung biasanya dapat disaksikan saat Hari Raya Kuningan. Massa yang jumlahnya ribuan datang dari berbagai wilayah Lampung. Seluruh umat Hindu Dharma dari etnis Bali berkumpul di Pura ini untuk bersembahyang. Terkadang oleh para pemuda dan pemudi Bali Hindu dijadikan sebagai

tempat untuk mencari jodoh, karena semua muda-mudi Bali Hindu dari penjuru Lampung berkumpul di sini. Selain itu, Pura ini menjadi sebuah tempat yang terbuka, orang non-Bali Hindu bisa memasuki tempat ini untuk bermain atau berwisata, dan lokasinya yang berdekatan dengan daerah industri dan pelabuhan menjadikan suasana Pura ini tidak lagi kondusif sebagai tempat suci untuk peribadatan. Ini yang menyebabkan para tokoh agama Hindu dan tokoh masyarakat Bali Hindu memilih opsi lain untuk memindahkan “Pura Pemersatu” ini, agar kesuciannya tetap terjaga dan tidak “dikotori” oleh pihak lain.

Secara organisasional, kehadiran organisasi semi-pemerintah – PHDI Provinsi – sangat penting sebagai pemersatu komunitas Bali Hindu secara legal dan resmi di Lampung sebagai umat Hindu Dharma. Melalui cabang organisasinya yang sampai ke tingkat desa, PHDI mampu mewadahi dan mempersatukan umat Hindu Dharma dari perpecahan yang bersifat adat (pertentangan warga) dan perbedaan penafsiran dalam ajaran Hindu Dharma.

Bonding yang Terbuka

Bonding komunitas Bali Nusa di level banjar merupakan model bonding yang lebih eksklusif, peran dan fungsinya menjadi lebih spesifik pada seka-seka yang ada di dalam banjar tersebut. Namun, bonding di level desa adat (Desa Balinuraga) sifatnya lebih terbuka, karena banjar-banjar dipersatukan dalam sebuah desa adat yang secara simbolis dipersatukan dengan keberadaan dan eksistensi dari Pura Kahyangan Tiga. Identitas warga dan banjar asal di Nusa Penida – yang secara umum menjadi ciri khas banjar di Balinuraga – dipersatukan dalam satu identitas “Desa Balinuraga” sebagai sebuah desanya Bali Nusa, orang Bali Hindu dari Nusa Penida. Sama seperti halnya di level provinsi, identitas yang mempersatukan mereka (mengikat ke dalam komunitas / bonding) lebih bersifat terbuka, yaitu Bali Lampung. Keberadaan Pura Kahyangan Kerthi Bhuana yang terletak di Bandar Lampung (ibukota Provinsi Lampung) mempersatukan semua komunitas Bali Hindu yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya dengan segala identitas banjar dan warga, yaitu dalam ikatan bonding yang lebih luas sebagai umat Hindu Dharma Provinsi Lampung. Kasus ini menunjukkan bahwa bonding tidak selalu tertutup pada satu identitas tungggal (level banjar), dalam level tertentu yang lebih tinggi bonding sebuah komunitas bersifat terbuka (level desa dan provinsi). Dengan kata lain, dalam bonding di level yang lebih tinggi (desa dan provinsi) di dalam bonding tersebut ada bridging antar kelompok yang berbeda identitas tempat asal, banjar, dan warga (status sosial).

pembegalan tersebut tidak dapat ditolerir. Massa yang berkumpul tidak hanya massa dari salah satu banjar di Balinuraga yang menjadi korban pembegalan, tapi seluruh massa yang ada di setiap banjar di Balinuraga. Massa menjadi bertambah besar setelah mendapatkan bantuan massa dari perkampungan Bali lain yang ada di Lampung Selatan. Sebagian massa bertugas menjaga kampung untuk menjaga serangan balik, sebagian besar massa bertugas menyerang kampung lain yang menjadi tempat kejadian pembegalan. Dari kasus perang kampung ini menunjukkan solidaritas yang kuat dari komunitas Bali yang ada di Lampung, dalam kasus ini Lampung Selatan. Hal ini menyebabkan pihak militer dan kepolisian segera turun tangan, karena jika tidak, massa (komunitas Bali Hindu) yang berasal dari kabupaten lain (khususnya Lampung Tengah, dengan massa yang lebih besar daripada di Lampung Selatan) sudah siap untuk membantu penyerangan tersebut. Pihak keamanan, khususnya militer, tidak mau ambil resiko lebih jauh, karena peristiwa ini terjadi tidak lama setelah peristiwa berdarah di Talang Sari (1989)242. Sejumlah tokoh yang dilibatkan dalam proses perundingan dan beberapa anggota masyarakat Balinuraga yang turut serta dalam penyerangan mengatakan bahwa jika tindakan kekerasan yang menimpa salah satu anggota komunitas tidak dapat ditolerir lagi, maka massa dari berbagai komunitas Bali akan bergabung untuk mengadakan aksi balasan. Jika ini terjadi, maka akan sulit dibendung, karena rasa solidaritas komunitas Bali Hindu di Lampung sangat kuat – aksi massa seperti meniru semangat puputan (terkesan seperti brutalisme massa). Bagi mereka tindakan pembegalan terhadap anggotanya merupakan sebuah penghinaan harga diri mereka sebagai orang Bali. Menurut mereka, jika sudah menyinggung harga diri, maka massa yang akan bergerak. Kasus perang kampung ini menjadi klimaks bagaimana solidaritas dan kekompakkan Kampung Bali: menjadi lebih disegani bahkan seperti menjadi momok bagi komunitas lain. Ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa Kampung Bali di Lampung lokasinya relatif lebih aman daripada perkampungan lain.

242

Lihat: Chaidar, Al. (2000), Lampung Bersimbah Darah: Menelusuri Kejahatan

Batasan bonding yang terbuka ini adalah (dibatasi) pada ruang lingkup komunitas Bali Hindu (Bali Nusa) di Desa Balinuraga, dan Bali Lampung pada umumnya. Bonding yang terbuka dalam ruang yang lebih luas – terutama dalam interaksi ekonominya dengan komunitas etnis lain – akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Bagian ini menunjukkan bahwa bonding komunitas Bali Nusa – di dalam komunitas Bali Nusa di Dea Balinuraga – bersifat terbuka pada level desa, di mana batasan-batasan identitas banjar dan warga bisa dipersatukan (khususnya) secara simbolis dengan adanya Pura Kahyangan Tiga (dan PHDI sebagai majelis umat dengan perannya sebagai penengah dan pemersatu umat Hindu Dharma dari pertentangan atau perselisihan yang lebih bersifat adat).

Pembangunan Berbasis Identitas

Ciri khas sistem perekonomian Desa Balinuraga tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial yang diadaptasi dari Nusa Penida, Bali – sebuah sistem perekonomian tradisional yang secara umum hampir sama dengan yang ada di Bali. Peran banjar di Balinuraga tidak hanya sebagai basis komunitas adat dan agama, tetapi juga sebagai basis perekonomian bagi anggota banjar yang bersangkutan. Peran yang paling menonjol adalah adanya seka tani sebagi bagian dari sistem subak (krama subak) yang ada dalam teritori sebuah banjar.

warga tertentu, karena keunikkan setiap banjar tidak hanya pada identitas warga-nya – di mana berpengaruh pada ritual dan upacara adat-keagamaan dalam menjalankan perekonomiannya – tetapi ada identitas lain, seperti kesamaan banjar asal di Nusa Penida tapi dengan identitas warga yang berbeda. Catatan penting yang ingin penulis sampaikan adalah setiap banjar di Balinuraga dapat dikatakan sebagai sebuah komunitas ekonomi yang otonom, di mana komunitas ekonomi ini menjadi kesatuan dengan adat dan keagamaan dalam sebuah banjar. Sistem ekonomi di dalam banjar berjalan seiring dengan sistem adat dan keagamaan dalam sebuah sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat Bali – sebuah sistem sosial yang mereka terapkan dan aplikasikan setelah berada di Lampung. Karenanya, akan menjadi sulit jika menjelaskan sistem ekonomi banjar secara terpisah dengan sistem adat dan keagamaan. Ketiganya saling kait-mengait. Bukti bahwa komunitas ekonomi di dalam sebuah banjar merupakan komunitas ekonomi yang otonom adalah pembangunan infrastruktur sosial-adat-keagamaan yang menjadi tradisi Bali Hindu, yaitu Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem), Pura Kawitan Warga, tugu-tugu desa, bale banjar dan desa, jalan desa dan dusun, dan lain-lain. Bangunan penting tersebut dibangun secara swakarsa, khususnya bangunan suci keagamaan. Dana dan tenaga diusahakan secara swakarsa oleh anggota masyarakat desa (banjar-banjar), tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Ini yang menyebabkan status Desa Balinuraga sebagai Desa Swakarsa. Singkatnya, sistem ekonomi di dalam banjar berjalan ketika sistem sosial (adat dan keagamaan, termasuk sistem ekonomi itu sendiri) berjalan.

Sistem Sosial dan Ekonomi

besar dan artistik, dan penyelenggaraan upacara-upacara penting, seperti upacara pitra yadnya. Faktor ini yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan ekonomi level keluarga inti Bali Nusa di Balinuraga – dan Bali Hindu di Lampung pada umumnya. Ini yang menyebabkan mengapa mereka harus bekerja keras, ulet, dan hemat untuk pengeluaran yang tidak ada kaitan langsung dengan urusan adat dan agama.

Seka Tani

sebagai Penggerak Perekonomian

Banjar

Seka tani disebut sebagai penggerak perekonomian banjar dikarenakan profesi utama masyarakat Balinuraga yang tersebar di ketujuh banjar adalah sebagai petani padi lahan kering (sawah tadah hujan)243. Keberadaan seka