PENERAPAN TERAPI

REMINISCENCE

PADA KLIEN

HARGA DIRI RENDAH DAN ISOLASI SOSIAL DENGAN

PENDEKATAN MODEL STRESS ADAPTASI STUART

DAN MODEL INTERPERSONAL PEPLAU

DI RUANG SARASWATI

RS DR MARZOEKI MAHDI

BOGOR

KARYA ILMIAH AKHIR

FLORENSA

NPM. 1006833716

PROGRAM PENDIDIKAN PERAWAT SPESIALIS JIWA

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, DESEMBER 2013

PENERAPAN TERAPI REMINISCENCE PADA KLIEN

HARGA DIRI RENDAH DAN ISOLASI SOSIAL DENGAN

PENDEKATAN MODEL HUBUNGAN INTERPERSONAL

PEPLAU DIRUANG SARASWATI RS DR MARZOEKI MAHDI

BOGOR

KARYA ILMIAH AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Spesialis Keperawatan Jiwa (Sp.Kep.J)

FLORENSA

NPM. 1006833716

PROGRAM PENDIDIKAN PERAWAT SPESIALIS JIWA

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, DESEMBER 2013

Nama : Florensa

Program Studi : Ners Spesialis Keperawatan jiwa

Judul : “Penerapan Terapi Reminiscence pada klien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial Dengan Pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau di Ruang Saraswati Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor”

Riskesdas (2007) mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka akan meningkatkan risiko untuk mengalami gangguan mental emosional yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat berkembang menjadi suatu keadaan yang patologis (gangguan jiwa berat). Terapi Reminiscence merupakan salah satu psikoterapi yang efektif untuk mengatasi harga diri rendah dan isolasi sosial pada lansia yang mengalami gangguan jiwa. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir ini adalah diperolehnya gambaran hasil penerapan terapi Reminiscence pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan menggunakan pendekatan model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati Rumah Sakit dr Marzuki Mahdi Bogor. Penerapan terapi Reminiscence ini dilaksanakan pada periode 13 September – 15 November 2013. Terapi ini dilakukan pada 10 orang klien. Hasil pelaksanaan terapi Reminiscence menunjukkan adanya penurunan yang bermakna pada kondisi harga diri rendah dan isolasi sosial. Terapi kelompok Reminiscence direkomendasikan untuk mengatasi harga diri rendah dan isolasi sosial pada lansia.

Kata kunci : harga diri rendah, isolasi sosial, terapi reminiscence, model Stress Adaptasi Stuart, Model Interpersonal Peplau

Name : Florensa

Study Programe : Psychiatric Nurse Specialist-Faculty of Nursing

Title : “The Implementation of Reminiscence Therapy toward The Low Self-Esteem and Social Isolation Client Using Stuart’s Stress Adaptation Model and Peplau’s Interpersonal Model Approach in Saraswati Dr. Marzoeki Mahdi Hospital, Bogor”

Riskesdas (2007) revealed the data that showed when people growing old they increase the risk of getting mental emositional disturbance that if it is not handled effectively can spread to become a pathology condition (heavy mental disurbance). The therapy of Reminiscence is one of the effective psicotherapy in facing the low self-esteem dan social isolation toward old people that having the mental disturbance. The pupose of this final scientific paper is to get illustration of the result the implementation of the Reminiscence therapy toward the low self-esteem and social isolation client using Stress Adaptation model and Interpersonal Peplau’s model approach in Saraswati dr. Marzuki Mahdi Hospital in Bogor. The implementation of Reminiscence therapy is done in period of September 13th until spetember 15th 2013. The therapy was giving to 10 clients. The result of this Reminiscence therapy showed there was the meaningful decrease to the condition of low self-esteem dan social isolation. Reminiscene group therapy is recommended in handling the low self-esteem and social isolation toward old people.

Key words : low self-esteem, social isolation, Reminiscence therapy, Stuart’s Stress Adaptation model, Interpersonal Peplau’s model.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih karuniaNya, saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Akhir dengan judul “Penerapan Terapi Reminiscence pada klien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial Dengan Pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau di Ruang Saraswati Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor”. Karya Ilmiah Akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar Spesialis Keperawatan Jiwa pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Selama proses penyusunan Karya Ilmiah Akhir, penulis tidak lepas dari petunjuk, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dewi Irawaty, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

2. Ibu Astuti Yuni Nursasi, S.Kp., M.N., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

3. Prof. Achir Yani S. Hamid, MN., DN.Sc., selaku koordinator Mata Ajar Karya Ilmiah Akhir sekaligus dan terutama selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan, bimbingan serta motivasi dalam penyusunan Karya Ilmiah Akhir ini hingga selesai. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang saya peroleh.

4. DR. Mustikasari S.Kp., MARS, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dengan penuh kesabaran.

5. Staf Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang telah membekali ilmu, sehingga penulis mampu menyusun Karya Ilmiah Akhir ini

6. Direktur Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan praktik klinik keperawatan jiwa 3.

7. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, atas batuan dan kesempatan yang diberikan pada penulis selama melakukan praktik klinik keperawatan jiwa 3.

8. Seluruh rekan perawat ruangan khususnya di ruang Saraswati terima kasih atas kerjasama selama penulis melakukan praktik klinik keperawatan jiwa 3.

11.Keluarga besarku, Bapak & Almh. Ibu tercinta, mertuaku yang luar biasa. Suamiku dan anak-anakku tercinta (kakak Najla dan adek Arya) terimakasih atas pengertian dan pengorbanan kalian yang luar biasa besar.

12.Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Karya Ilmiah Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga hasil penulisan Karya Ilmiah Akhir ini bermanfaat dari segi keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan dan manfaat aplikatif dalam meningkatkan layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau, khususnya bagi klien harga diri rendah dan Isolasi sosial.

Depok, Desember 2013 Penulis

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... vi

ABSTRAK ... vii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR SKEMA ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang ... 1

1.2.Tujuan ... 7

1.3.Manfaat ... 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Lansia ... 11

2.1.1 Teori Penuaan ... 11

2.2 Konseptual Model Asuhan dan Pelayanan Keperawatan ... 17

2.2.1 Input . ... 18

2.2.1.1 Harga Diri Rendah ... 21

2.2.1.2.Isolasi Sosial ... 25

2.2.2 Proses ... 31

2.2.2.1 Terapi Reminiscence ... 33

2.2.2.2Penatalaksanaan Kolaborasi dalam Psikofarmaka ... 35

2.2.3 Output ... 38

2.2.4 Feedback ... 40

2.3 Manajemen Pelayanan ... 40

BAB 3 PROFIL RUMAH SAKIT Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR 3.1Gambaran Umum Rumah Sakit Dr. H.Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor ... 43

3.2Gambaran manajemen keperawatan jiwa profesional di RSMM Bogor ... 41

3.3Penatalaksanaan masalah harga diri rendah dan isolasi sosial di ruang Saraswati ... 50

BAB 4 MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA KLIEN DENGAN HARGA DIRI RENDAH DAN ISOLASI SOSIAL DI RUANG SARASWATI 4.1 Input ... 56

4.1.1 Orientasi ... 56

4.1.2.3 Rencana Penatalaksanaan Klien dengan Diagnosa

Keperawatan Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial ... 64

4.2 Proses ... ... 65

4.2.1 Eksploitasi ... 65

4.3 Output ... ... 68

4.3.1 Evaluasi Hasil ... 68

4.4 Kendala Pelaksanaan Asuhan Keperawatan ... 71

4.5 Rencana Tindak Lanjut ... 72

BAB 5 PEMBAHASAN 5.1Input ... 75

5.1.1 Orientasi ... 75

5.1.2 Identifikasi ... 76

5.1.2.1 Hasil Pengkajian Klien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati ... 77

5.1.2.2 Rencana Tindakan ... 86

5.2Proses ... 86

5.2.1 Eksploitasi ... 86

5.2.1.1 Penerapan Terapi pada Klien Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial dengan Pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau ... 86

5.3Output ... 88

5.3.1Resolusi ... 88

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN 6.1Simpulan ... 91

6.2Saran ... 92 DAFTAR PUSTAKA

Pelayanan ... 50 Tabel 3.2 Kemampuan Ketua Tim I Ruang Saraswati dalam

Manajemen Pelayanan ... 51 Tabel 3.3 Kemampuan Ketua Tim II Ruang Saraswati dalam

Manajemen Pelayanan ... 52 Tabel 3.4 Kemampuan Perawat Pelaksana Ruang Saraswati dalam

Manajemen Pelayanan ... 53 Tabel 4.1 Karakteristik Usia Klien Dengan Masalah Harga Diri Rendah

dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 57 Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Klien Dengan Masalah Harga Diri

Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November

2013 58

Tabel 4.3 Distribusi Faktor Predisposisi Klien Dengan Masalah Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 59 Tabel 4.4 Distribusi Faktor Presipitasi Klien dengan Masalah Harga

Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 60 Tabel 4.5 Distribusi Penilaian Stresor pada Klien dengan Masalah

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 61 Tabel 4.6 Distribusi sumber koping pada klien dengan Masalah Harga

Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 62 Tabel 4.7 Distribusi mekanisme koping pada klien dengan Masalah

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013

September-15 November 2013 ... 63 Tabel 4.9 Distribusi Diagnosis Medis pada Klien dengan Masalah

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 64 Tabel 4.10 Distribusi Tindakan Keperawatan pada klien dengan Masalah

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 66 Tabel 4.11 Distribusi Penilaian Stressor pada klien dengan masalah

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 69 Tabel 4.11 Distribusi Penilaian Stressor pada klien dengan masalah

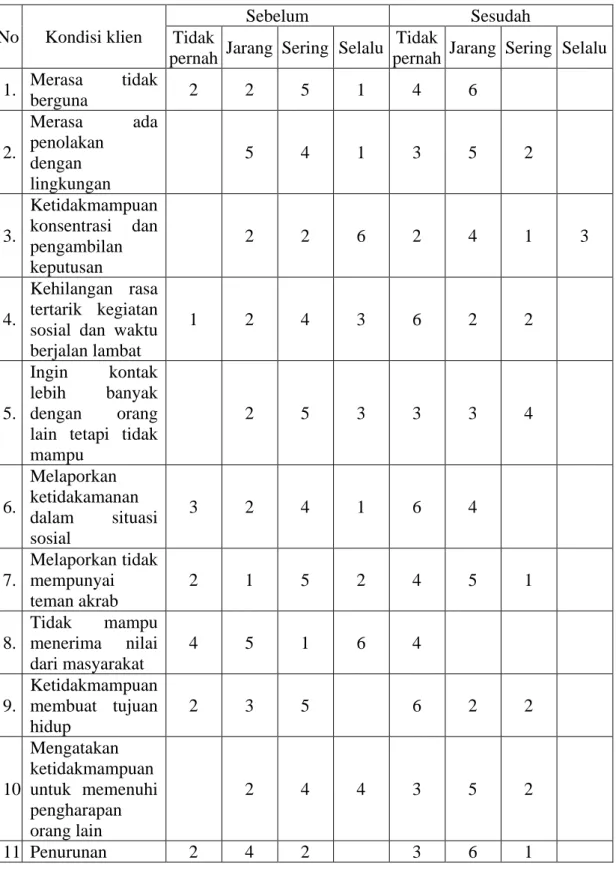

Harga Diri Rendah dan Isolasi Sosial sebelum dan sesudah diberikan Terapi Reminiscence di Ruang Saraswati Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor Periode 13 September-15 November 2013 ... 70

Skema 2.3. Kerangka konsep penerapan Terapi Reminiscence pada klien Harga diri rendah dan Isolasi Sosial dengan pendekatan model Stress Adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau ... 17

Lampiran 2 : Instrumen penilaian Isolasi Sosial

Lampiran 3 : Hasil penilaian Respon klien dengan Harga diri rendah Lampiran 4 : Hasil penilaian Respon klien dengan Isolasi sosial Lampiran 5 : Modul Terapi Reminiscence

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Definisi tentang kesehatan yang dikemukakan dalam UU kesehatan No. 23 tahun 1992 menyatakan bahwa manusia dipandang secara holistik dari segi bio, psiko sosial, kultural dan spiritualnya yang menitikberatkan pada kualitas hidup orang tersebut. Seseorang dikatakan sehat apabila ia tidak saja bebas dari penyakit fisik akan tetapi mempunyai jiwa yang sehat. Kesehatan jiwa seseorang bersifat harmonis yang memperhatikan semua aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, oleh karena itu kesehatan jiwa mempunyai peran yang penting dalam kehidupan seseorang.

Pemerintah dalam upayanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mencanangkan Visi Indonesia Sehat 2010. Namun sejak dicanangkan, hal yang ingin dicapai dalam program tersebut saat ini masih belum terwujud. Hal ini dikarenakan target yang dicapai masih jauh dari harapan pada semua bidang kesehatan, khususnya kesehatan mental di Indonesia selama ini yang relatif terabaikan, padahal penurunan produktifitas akibat gangguan kesehatan jiwa terbukti berdampak nyata pada perekonomian (Setiawan, 2008). Masalah kesehatan terutama gangguan jiwa saat ini angka insidennya masih tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat dari data yang dikemukakan oleh WHO (2006) yang mengungkapkan bahwa 26 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa, dimana panik dan cemas adalah gejala paling ringan.

Data Puslitbang Depkes RI (2008) memberikan gambaran gangguan jiwa berat di Indonesia pada tahun 2007 memiliki prevalensi sebesar 4.6 permil, yang menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk Indonesia terdapat empat sampai lima diantaranya yang menderita gangguan jiwa berat. Penduduk Indonesia pada tahun 2007 (Pusat Data dan Informasi Depkes RI, 2009)

sebanyak 225.642.124 sehingga klien gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2007 diperkirakan 1.037.454 orang. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi gangguan jiwa terbanyak dibandingkan provinsi lainnya yaitu 20,3 % sedangkan untuk Jawa Barat didapatkan data individu yang mengalami gangguan jiwa berat sebesar 2,2 % yang mana salah satu bentuk gangguan jiwa berat adalah Skizofrenia (Riskesdas, 2007). Selain data tersebut Riskesdas (2007) juga mengungkapkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di provinsi Jawa Barat adalah yang tertinggi yaitu 20 % dan prevalensi ini meningkat sejalan dengan pertambahan usia dengan prevalensi tertinggi pada kelompok umur 75 tahun (33,7 %).

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Riskesdas (2007) tersebut memperlihatkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka akan meningkatkan risiko untuk mengalami gangguan mental emosional yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat berkembang menjadi suatu keadaan yang patologis (gangguan jiwa berat). Saat ini Indonesia berada pada era penduduk berstruktur tua (aging population), bahkan beberapa propinsi di Indonesia proporsi lanjut usianya telah jauh berada diatas patokan penduduk berstruktur tua secara nasional yakni 7%, antara lain DIY (12,5%), Jatim (9,46%), Bali (8,93%), Jateng (8,9%), dan Sumbar (7,98%) dan pada tahun 2010 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia sudah mencapai 24 juta jiwa atau 9,77% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012).

Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan dampak positif dari meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Namun demikian beban bagi masyarakat atau pemerintah terutama dalam hal beban ekonomi dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi lansia dipastikan jumlahnya akan semakin meningkat. Hal menarik dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius adalah masalah-masalah gangguan jiwa bagi lansia yang jumlahnya cenderung meningkat.

World Health Organitation (2001) mendefinisikan gangguan jiwa sebagai sekumpulan gangguan pada fungsi pikir, emosi, perilaku dan sosialisasi dengan orang sekitar. Kaplan dan Sadock (2008) mengatakan gangguan jiwa merupakan gejala yang dimanifestasikan melalui perubahan karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma, dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya.

Gangguan jiwa dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya (Dep.Kes, 2003). Townsend (2005) menyatakan gangguan jiwa merupakan respon maladaptif terhadap stresor dari lingkungan internal dan eksternal yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan budaya setempat, dan mengganggu fungsi sosial, bekerja, dan fisik individu. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan-pernyataan di atas adalah gangguan jiwa merupakan respon maladaptif yang ditunjukkan oleh individu yang tampak dari perubahan fungsi psikologis atau perilaku yang tidak sesuai apabila dikaitkan dengan norma lokal dan budaya setempat, dimana hal tersebut menyebabkan timbulnya penderitaan dan hambatan bagi individu yang bersangkutan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan jiwa berat yang paling banyak ditemukan. Stuart (2009) menyebutkan di Amerika Serikat sekitar 1 dari 100 orang mengalami skizofrenia. Skizofrenia menempati 70% gangguan jiwa terbesar di Indonesia (Depkes RI, 2003). Skizofrenia adalah sekumpulan sindroma klinik yang ditandai dengan perubahan kognitif, emosi, persepsi dan aspek lain dari perilaku (Kaplan & Sadock, 2008). Fontaine (2009) menjelaskan skizofrenia adalah kombinasi dari gangguan berpikir, persepsi, perilaku, dan hubungan sosial. Skizofrenia juga diartikan sebagai suatu

penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu (Videbeck, 2008). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa skizofrenia merupakan penyakit yang mempengaruhi otak yang ditandai dengan perubahan kognitif, afektif dan perilaku yang membuat individu yang mengalaminya tampak aneh dibandingkan orang lain pada umumnya.

Perilaku maladaptif yang ditunjukkan oleh klien dengan Skizofrenia berupa penampilan yang buruk, berkurangnya kemampuan untuk bekerja, perilaku stereotip, agitasi, agresif, dan negativism. Munculnya pikiran negatif pada klien skizofrenia dikarenakan adanya kesulitan dalam berpikir jernih dan logis, sering kali sulit konsentrasi sehingga perhatian mudah beralih dan berlanjut membuat klien menjadi gaduh gelisah (Stuart, 2009). Pikiran negatif terhadap diri sendiri pada klien Skizofrenia dijadikan sebagai dasar dalam menegakan diagnosis harga diri rendah kronik, dimana pikiran tersebut membuat mereka cemas saat berinteraksi dengan orang lain.

Harga diri rendah adalah evaluasi diri negatif dan berhubungan dengan perasaan yang lemah, tak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak lengkap, tidak berharga, dan tidak memadai (Stuart, 2009). Keliat dan Akemat (2010) menyatakan harga diri rendah kronis adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Harga diri rendah (HDR) kronis adalah perasaan dan penilaian diri negatif tentang kondisi dan kemampuan diri dalam jangka waktu lama (North American Nursing Diagnosis Association/NANDA, 2011).

Individu yang mengalami harga diri rendah menilai dirinya tidak kompeten, tidak layak dicintai, tidak berguna, dan memalukan, dimana keadaan seperti ini sering ditemukan pada klien skizofrenia (Townsend, 2009). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri rendah kronis adalah adanya perasaan tidak berarti, tidak berharga, lemah, tidak berdaya, tidak

kompeten, tidak berguna, tidak layak dicintai akibat penilaian diri negartif dalam jangka waktu lama.

Selain harga diri rendah kronis pada penderita yang mengalami Skizofrenia juga muncul gejala negatif lainnya yaitu isolasi sosial dimana klien menghindar dari orang lain agar pengalaman yang tidak menyenangkan dalam berhubungan dengan orang lain tidak terulang lagi. NANDA (2012), mendefinisikan isolasi sosial sebagai suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang negatif atau keadaan yang mengancam.

Intervensi keperawatan yang tepat baik ditatanan pelayanan rumah sakit atau di masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah harga diri rendah dan isolasi sosial. intervensi keperawatan klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial terintegrasi dengan profesi kesehatan lain termasuk tindakan medis. Tindakan medis diberikan terkait dengan Skizofrenia yaitu dengan pemberian terapi psikofarmaka (antipsikotik). Tindakan keperawatan yang diberikan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial bertujuan agar klien dapat meningkatkan harga diri, memulai hubungan atau interaksi dengan orang lain, dapat mengembangkan dan meningkatkan hubungan/interaksi sosial dengan orang lain dan mengikuti program pengobatan secara optimal.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata pemberian terapi generalis yang disertai dengan pemberian terapi spesialis dapat memberikan efek yang lebih baik pada penurunan gejala klien. Berdasarkan hasil penelitian tentang terapi Reminiscence dan gabungan dari psikoterapi terbukti efektif dalam penatalaksanaan terapi pada kasus-kasus depresi, keputusasan, ketidakberdayaan, harga diri rendah dan isolasi sosial pada lansia (Hersen et al, 2002; Jones, 2003; Colins, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Misesa, Keliat & Wardani (2013) dan Nurwiyono, Keliat & Daulima (2013) menunjukkan bahwa terjadi penurunan bermakna pada kondisi depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusasaan dan isolasi

efektif untuk terapi masalah-masalah psikososial pada lanjut usia seperti kecemasan, depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, juga efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada lanjut usia (Hersen et al, 2002; Sadock, 2007; Townsend, 2009).

Terapi reminiscence digunakan untuk konseling dan dukungan pada lansia dan merupakan bentuk intervensi terapeutik yang berfokus pada pengalaman hidup yang menyenangkan bagi lansia sehingga membantu mempertahankan kesehatan mental yang bagus (Kennard, (2006). Terapi reminiscence merupakan suatu terapi dengan mengingat kembali peristiwa, perasaan dan pikiran masa lalu yang menyenangkan untuk mendapatkan kepuasan dan peningkatan kualitas hidup, dengan terapi reminiscence terjadi peningkatan kualitas hidup lansia sebesar 4,09% dan gabungan dengan psikoedukasi keluarga kualitas hidup lansia meningkat 6,7% (Barathy, Keliat & Besral, 2011).

Pelayanan keperawatan akan lebih berkualitas apabila didukung oleh penggunaan teori dan model konsep keperawatan sebagai kerangka kerja bagi perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan. Penggunaan teori model keperawatan dalam pendekatan asuhan yang diberikan dapat menjadi dasar dalam riset dan penerapan dan pengembangan terapi spesialis keperawatan jiwa yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien khususnya yang mengalami gangguan jiwa dalam berperilaku.

Pendekatan teori model keperawatan yang digunakan oleh penulis adalah model stres adaptasi Stuart dan model interpersonal Peplau. Model stress adaptasi Stuart memberikan gambaran pengkajian tentang faktor predisposisi, stressor presipitasi, penilaian terhadap stressor, sumber koping, serta mekanisme koping. Penulis memilih model interpersonal yang dikemukakan oleh Peplau memandang bahwa keperawatan adalah hubungan teraupetik dan dipandang sebagai suatu proses interpersonal karena melibatkan interaksi klien dan perawat dengan tujuan bersama-sama mendefinisikan masalah dan

menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hubungan terapeutik ini perawat menggunakan diri sendiri sebagai suatu alat yang terapeutik untuk membangun dan mempertahankan hubungan terapeutik dengan klien sehingga klien dapat mengungkapkan masalahnya secara terbuka. Intervensi yang diberikan sesuai dan memberikan hasil yang efektif bagi kondisi klien jika klien terbuka dan jujur terhadap masalah yang dialaminya.

Pemberian asuhan keperawatan klien harga diri rendah dan isolasi sosial menggunakan pendekatan model stress adaptasi Stuart dan interpersonal Peplau penulis lakukan di ruang rawat inap Saraswati RS Dr.Marzoeki Mahdi Bogor. Proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dianalisis dan dilaporkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah akhir ini.

1.2.Tujuan umum

Memberikan gambaran hasil manajemen kasus spesialis pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial diri melalui pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor.

1.2.1. Tujuan khusus

1.2.1.1. Mengidentifikasi karakteristik klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.1.2. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.1.3. Menyusun rencana asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.1.4. Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.1.5. Mengidentifikasi hasil evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.1.6. Menyusun rencana tindak lanjut pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.2.2.7. Menyusun rekomendasi berdasarkan implikasi hasil pelaksanaan asuhan keperawatan klien harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.3. Manfaat

Manfaat pada penelitian ini berupa: 1.3.1.Manfaat aplikatif

1.3.1.1Diperoleh gambaran mengenai proses keperawatan pada klien dengan diagnosa keperawatan harga diri rendah dan isolasi sosial dengan menerapkan Model Stress Adaptasi Stuart dan model Interpersonal Peplau di ruang Saraswati RSMM Bogor

1.3.1.2Hasil penulisan karya ilmiah akhir ini diharapkan memberi masukan bagi pemberi pelayanan kesehatan jiwa dalam memberikan pelayanan pada klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial dengan menerapkan tindakan keperawatan generalis dan tindakan keperawatan spesialis untuk klien, kelompok, dan keluarga.

1.3.1.1Sebagai masukan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan gangguan jiwa di unit pelayanan Poli dan ruang rawat khususnya dalam mengatasi klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial

1.3.1.2Sebagai pertimbangan bagi pihak rumah sakit untuk menempatkan perawat spesialis keperawatan jiwa sebagai konsultan klinis di unit pelayanan umum.

1.3.2.Manfaat Keilmuan

1.3.2.1. Penulisan karya ilmiah akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai bagian dari pengembangan model keperawatan jiwa di unit pelayanan psikiatri dengan menghasilkan standar pelayanan dan standar asuhan keperawatan jiwa. Penulisan karya ilmiah akhir ini memberikan gambaran tentang manajemen ruangan dan manajemen asuhan keperawatan pada diagnosa keperawatan harga diri rendah dan isolasi sosial. Model tersebut dapat menjadi masukan untuk pengembangan MPKP Jiwa di rumah sakit.

1.3.2.2. Model asuhan keperawatan yang telah dilakukan mendasari pelaksanaan manajemen kasus spesialis khususnya masalah harga diri rendah dan isolasi sosial pada klien dan keluarga di unit rawat inap psikiatri dengan berbagai kombinasi terapi spesialis yang diberikan. Penggunaan kombinasi terapi spesialis yang efektif menjadi dasar penyusunan standar intervensi spesialis keperawatan jiwa yang diberikan kepada klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial.

1.3.3. Manfaat Metodologi

Hasil penulisan karya ilmiah akhir ini diharapkan menjadi dasar pengembangan riset keperawatan selanjutnya. Studi ini akan menghasilkan wawasan tentang manajemen ruang dan manajemen

asuhan keperawatan pada diagnosa harga diri rendah dan isolasi sosial sebagai dasar pengembangan terapi-terapi spesialis keperawatan jiwa di tatanan pelayanan psikiatri. Pengembangan riset keperawatan yang dilakukan akan meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan manajemen kasus keperawatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan dan rujukan dalam karya ilmiah ini, dalam bab ini dipaparkan tentang konsep lansia dan konsep keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial yang terintegrasi dalam model Stress adaptasi Stuart dan Model Interpersonal Peplau.

2.1Lansia

Meiner (2011) menyatakan bahwa proses menua merupakan proses perubahan biologis yang dialami oleh individu secara terus menerus dalam tahapan kehidupannya, dan lansia (old age) merupakan istilah yang digunakan untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Hurlock (2004) menyatakan bahwa lansia terbagi menjadi lansia dini yaitu usia antara 60 – 70 tahun dan lansia yang dimulai dari usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang sedangkan menurut Undang– Undang No. 13 Tahun 1998 Bab I, pasal 1 ayat 2, tentang kesejahteraan lanjut usia, menyebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih (BPKP RI, 1998).

Berdasarkan tahap perkembangan, usia lansia berada pada tahap integritas ego versus keputusasaan (Integrity vs despair), hal ini juga dikemukakan oleh Keliat (2011) bahwa tercapainya integritas diri yang utuh merupakan perkembangan psikososial yang harus dicapai oleh lansia. Lansia mempunyai tugas perkembangan menerima tanggung jawab diri dan kehidupannya (Videbeck, 2008). Tugas perkembangan pada masa tua harus dapat dikuasai pada saat yang tepat (Hurlock, 2004) sehingga lansia mampu menjalani kehidupannya secara sehat baik dari aspek fisik maupun menatl emosional.

2.1.1 Teori Penuaan

Proses menua merupakan kombinasi berbagai faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan. Secara umum, proses menua didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu, bersifat universal, intrinsik, progresif, dan detrimental. Keadaan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan beradaptasi

terhadap lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Berikut akan dikemukakan beberapa teori proses menua.

2.1.1.1Aspek Biologis pada Lansia

Proses menua secara biologi menurut Stanley dan Beare (2006) ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terjadia penuaan pada sesaeorang, yaitu:

a. Teori Hayflick Limit

Hayflick dan Moorehead (1961, dalam Mujahidullah, 2012) menjelaskan bahwa manusia memiliki jam genetik yang rentang kehidupannya 110 tahun dan sel mampu membelah sekitar 50 kali sesudah itu mengalami pengrusakan. Hal ini sesuai dengan perubahan yang dialami lansia pada tingkat sel yaitu terjadi penurunan jumlah sel tapi ukuran meningkat dan mekanisme perbaikan sel mengalami gangguan.

b. Teori error

teori error berdasarkan pemikiran bahwa kesalahan dapat muncul pada transkrip sintesis dari DNA. Kesalahan yang terjadi memicu organ pada suatu sistem tidak bekerja pada level yang optimal. Proses penuaan dan kematian pada organisme dapat diakibatkan oleh kejadian ini (Sonneborn, 1979, dalam Meiner & Lueckenotte, 2006)

Adanya gangguan pada sistem organ tersebut membuat lansia terhambat ruang geraknya dan respon lambat. Kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi sendiri oleh lansia, terkadang harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Kurangnya kemandirian ini tentunya akan menjadi stressor tersendiri bagi lansia sehingga dapat memicu stress yang mengarah pada harga diri rendah karena lansia merasa dirinya tidak berguna akibat keterbatasan yang dialaminya.

c. Teori Wear & Tear

Teori ini menyampaikan bahwa tubuh manusia apabila digunakan terus menerus akan mengalami keausan. Dikatakan bahwa terjadinya kerusakan pada jaringan akibat ketidakmampuan jaringan melakukan peremajaan pada dirinya sendiri (Hayflick, 1988 dalam Meiner & Luecknetto, 2006). Berdasarkan teori ini,

kematian didapat muncul dikarenakan jaringan yang tidak mampu pemperbaharui dirinya.

d. Teori Free radical

radikal bebas merupakan produk yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme fundamental didalam tubuh. Radikal bebas dapat meningkat akibat polusi lingkungan seperti ozone, pestisida dan radiasi. Normalnya mereka akan dinertralisir oleh aktivitas enzim atau antioksidan alami. Akan tetapi apabila radikal bebas tidak dapat dinetralisir maka tubuh yang memiliki keterbatasan akan mengalami kesulitan dalam mengendalikannya, radikal bebas yang reaktif mampu merusak sel termasuk mitokondria yang akhirnya menyebabkan cepatnya kematian sel, terganggunya sistem saraf dan jaringan otot (Mujahidullah, 2012). Perubahan yang terjadi terkait teori ini adalah perubahan ukuran otak yang yang diakibatkan oleh atrofi girus dan dilatasi sulkus dan ventrikel otak, kehilangan atau penyusutan neuron (Stanley & Beare, 2006). Kondisi ini mengakibatkan lansia mengalami penurunan daya dan lambat dari biasanya dalam bereaksi terhadap suatu stimulus.

2.1.1.2Aspek Psikologis pada Lansia

Perkembangan lansia berdasarkan teori Erikson di atas berada pada tahap integritas ego versus putus asa yakni individu yang sukses dalam melampaui tahap ini akan dapat mencapai integritas diri (integrity), sebaliknya mereka yang gagal maka akan melewati tahap ini dengan keputusasaan (despair), lansia mengalami kondisi penuh stress, rasa penolakan, marah. dan putus asa terhadap kenyataan yang dihadapinya (Keliat, Daulima & Farida, 2011). Pengalaman kehilangan pada masa kecil menimbulkan depresi, penampilan kepribadian harga diri rendah dalam keseharian, seseorang dengan masalah kognitif seperti pemikiran negatif tentang dirinya, lingkungan sekitarnya dan masa depan, memiliki pemikiran dan kepercayaan tidak dapat melakukan sesuatu (Stuart, 2009). Pengalaman yang dialami lansia di masa lalu dimana kurang terpenuhinya tugas perkembangan sebelumnya akan berdampak negatif dikemudian hari khusus saat usia tua.

2.1.1.3Aspek Sosial pada Lansia

Teori sosial yang berkembang tentang proses penuaan pada lansia bervariasi dan memiliki keterkaitan tentang dengan perubahan lansia dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Meiner dan Lueckenotte (2006) menyebutkan ada beberapa teori sosial yaitu Teori Disengagement, Teori Activity dan Teori Continuity.

a. Teori Disengagement

Teori ini memaparkan bahwa bertambahnya usia seseorang secara perlahan-lahan ia melepaskan atau menjauhkan dirinya dari kehidupan sosial atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Selain itu akan terjadi Triple Loss yaitu kehilangan yang terjadi secara bersamaan yaitu peran, kontak sosial dan berkurangnya nilai komitmen sosial (Cumming & Henry, 1961 dalam Meiner dan Lueckenotte, 2006).

b. Teori Activity

Lansia dikatakan sukses apabila ia mampu mempertahankan eksistensinya dan tetap aktif (Havighurt & Albrecht, 1953 dalam Meiner & Lueckenotte, 2006). Teori aktivitas ini mempunyai asumsi bahwa aktif lebih baik daripada pasif, gembira lebih baik dari sedih, dan orangtua sukses akan memilih aktif dan bergembira (Mujahidullah, 2012). Sebagian lansia memilih untuk pasif hal ini dikarenakan secara fisiologis sudah terjadi proses kemunduran yang mengakibatkan ketidakmampuan lansia untuk beraktifitas, padahal teori aktifitas ini jelas mengemukakan bahwa lansia yang aktif akan membantu ia keluar dari berbagai masalah.

c. Teori Continuity

Kemampuan koping individu sebelumnya dan kepribadian sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana seseorang akan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat penuaan, serta ciri dasar kepribadian seseorang tidak akan berubah (Stanley dan Beare, 2006. Teori ini menjelaskan bahwa lansia akan mencoba memelihara atau meneruskan komitmen, keyakinan, norma nilai dan

semua yang berkontribusi dalam kepribadiannya (Havighurst, Neugarten & Tobin, 1963 dalam Meiner dan Lueckenotte, 2006).

Teori menunjukkan secara jelas bahwa kepribadian lansia saat ini merupakan karakter pribadi sebelumnya, bila lansia mudah sedih dan berputus asa serta selalu menggunakan koping maladaptif di masa sebelumnya maka tidak mengherankan bila lansia berisiko tinggi mengalami harga diri rendah. Bila lansia saat muda tidak memiliki pergaulan dan hubungan sosial yang baik maka ia mengalami masalah isolasi sosial, demikian juga pada masalah lainnya, karena teori ini mengemukakan adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia.

2.2Konseptual Model Asuhan dan Pelayanan Keperawatan

Penulisan karya ilmiah akhir ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari input, proses, output dan feedback. Topik keperawatan tidak terlepas dari pandang yang digunakan. Pendekatan sistem merupakan suatu cara yang memandang keperawatan secara menyeluruh dan sistemik, tidak parsial atau fragmentis. Keperawatan sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berinteraksi antar bagiannya. Proses keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat merupakan interaksi fungsional antar subsistem keperawatan. Melalui proses keperawatan diperoleh data yang merupakan input yang kemudian akan diolah untuk selanjutnya disusun rencana tindakan keperawatan serta implementasinya dalam proses. Melalui proses tersebut maka akan didapatkan hasil (output) keperawatan berupa asuhan keperawatan yang sudah diberikan kepada klien berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan (Simamora, 2008). Feedback dilakukan pada semua subsistem, dimana informasi mengenai klien terkait dengan kondisi dan hasil dari asuhan keperawatan dikomunikasikan kemabali pada sistem, yang bertujuan agar dapat dievaluasi dan memberikan dalam pengkajian ulang untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Pada karya ilmiah akhir ini penulis mengintegrasikan dua model yaitu model Stress Adaptasi Stuart dan Interpersonal Peplau dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial yang mendapatkan

konsep keperawatan ini dapat saling melengkapi dalam pemberian asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sehingga akan memberikan suatu asuhan keperawatan yang terintegrasi dan berkualitas.

Model Stress Adaptasi Stuart digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data, dimana pada model ini Stuart mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial kultural, lingkungan dan legal etik dari perawatan klien dalam memberikan asuhan keperawatan. Menurut model Stress Adaptasi yang dikemukakan oleh Stuart, ada beberapa komponen yang harus dikaji oleh perawat sebelum menetapkan masalah dan menyusun rencana tindakan. Komponen tersebut meliputi faktor predisposisi, stresor presipitasi, penilaian terhadap stressor, sumber koping dan mekanisme koping. Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis model ini sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta kekuatan yang dimiliki klien dan keluarga dalam mengatasi masalahnya.

Model kedua yang digunakan oleh penulis adalah model Interpersonal yang dikemukakan oleh Peplau. Model ini diaplikasikan oleh penulis sebagai suatu kerangka kerja yang berfokus pada proses dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien. Model ini menggambarkan alur pemberian asuhan keperawatan dari fase orientasi, identifikasi eksploitasi sampai dengan fase resolusi dimana klien dan keluarga sudah mempunyai keterampilan untuk mengatasi masalah terkait dengan masalah kesehatan yang dialami oleh klien. Semua tahap tersebut saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain sebagai suatu proses penyelesaian masalah.

Skema 2.1.

Kerangka konsep penerapan terapi Reminiscence terhadap masalah harga diri rendah dan isolasi sosial dengan pendekatan model Stress Adaptasi Stuart dan Interpersonal Peplau

Terapi Medis Psiko farmaka: antipsikotik tipikal dan atipikal FASE IDENTIFIKASI 1. Faktor predisposisi 2. Stressor presipitasi 3. Penilaian terhadap stressor 4. Sumber koping 5. Mekanisme koping 1. Terapi generalis 2. Terapi spesialis Keperawatan (Terapi Reminiscence) 1. KOGNITIF 2. AFEKTIF 3. PERILAKU 4. FISIK 5. SOSIAL FASE ORIENTASI PERAN PERAWAT SEBAGAI ORANG

ASING Model Praktik Keperawatan Profesional:

Pilar 1: Pendekatan Manajemen Pilar 2: Hubungan Profesional Pilar 3: Kompensasi dan penghargaan Pilar 4: Manajemen Asuhan Keperawatan

INPUT PROSES OUTPUT

FEEDBACK

PERAN PERAWAT SEBAGAI: 1. NARASUMBER 2. PENDIDIK 3. PEMIMPIN 4. PENASEHAT

5. PENGGANTI/WALI

Pengkajian Implementasi Keperawatan dan

Kolaborasi

Melepaskan Klien dari ketergantungan perawat FASE RESOLUSI FASE EKSPLOITASI

Berikut ini akan dijelaskan asuhan keperawatan klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu input, proses output dan feedback seperti yang tergambar pada skema 2.1.

2.2.1 Input

Input adalah tahap awal dimulainya asuhan keperawatan klien harga diri rendah isolasi sosial. Komponen model interpersonal Peplau yang termasuk dalam input adalah fase orientasi dan identifikasi. Menurut Peplau, keperawatan adalah proses terapeutik dalam menolong individu yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Keperawatan dianggap sebagai suatu proses interpersonal dimana melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih individu untuk mencapai tujuan yang sama. Proses interpersonal menjadi dasar atas hubungan partisipasi antara perawat dan klien yang mempunyai tujuan mengatasi masalah klien melalui proses pengenalan diri dan pertumbuhan serta perkembangan terapeutik klien.

Fase orientasi dimulai saat klien bertemu pertama kali dengan perawat. Fase ini difokuskan untuk membina hubungan saling percaya dimana klien bertemu dengan perawat dan peran perawat sebagai stranger (orang asing) bagi klien dan demikan sebaliknya. Perawat sebaiknya tidak memberikan penilaian di awal pertemuan namun menerima klien apa adanya. Tugas perawat adalah mengurangi kecemasan klien, memberi rasa aman dan nyaman bagi klien. Perawat membina hubungan saling percaya dengan klien yang dilakukan sesuai dengan tahapan hubungan terapeutik, diharapkan perawat mampu mempengaruhi klien melalui komunikasi yang dikembangkan dalam hubungan perawat dan klien sehingga menurunkan kecemasan yang dialami.

Kecemasan dapat terjadi apabila ada kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang sehingga proses komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologi klien. Selama menjalankan komunikasi terapeutik, perawat menggunakan diri mereka sendiri sebagai suatu alat yang terapeutik untuk membangun suatu hubungan terapeutik dengan seorang klien, Penggunaan diri secara terapeutik merupakan suatu cara yang diperlukan perawat agar mempunyai kesadaran diri yang baik dan mengerti

tentang dirinya sendiri, mempunyai penerimaan terhadap keyakinan falsafah mengenai kehidupan, kematian, dan semua kondisi manusia. Perawat harus mengerti bahwa kemampuan dan keluasan untuk dapat menjadi efektif membantu orang lain yang membutuhkan waktu dan dipengaruhi oleh sistem nilai secara internal yang berupa kombinasi antara intelektual dan emosi (Townsend, 2009; Videbeck, 2009).

Hal yang paling utama dalam fase ini adalah adanya rasa membutuhkan pertolongan/bantuan dari klien kepada perawat terhadap masalah yang dialaminya sehingga perawat dapat menolong dan menentukan apa yang terbaik untuk mengatasi masalah klien. Kemampuan perawat untuk berempati pada fase ini terlihat dalam komunikasi perawat baik verbal maupun non verbal seperti mendengar, refleksi, focusing, klarifikasi merupakan suatu bentuk perawat menerima dan menghargai klien apa adanya. Respon perawat pada fase ini adalah menjelaskan perannya pada klien, membantu untuk mengidentifikasi masalah, dan menjelaskan cara menggunakan sumber-sumber dan pelayanan yang tersedia.

Pada klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial banyak ditemukan pengalaman negatif klien terhadap gambaran diri, ketidakjelasan atau berlebihnya peran yang dimiliki, kegagalan dalam mencapai harapan atau cita-cita, krisis identitas dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Faktor psikologis ini sangat mempengaruhi awal hubungan klien dengan perawat, sehingga sangat penting bagi perawat yang akan memulai hubungan dengan klien harga diri rendah dan isolasi sosial memahami latar belakang klien dalam aplikasi tahap prainteraksi hubungan perawat dengan klien.

Fase selanjutnya yang merupakan bagian dari input adalah fase identifikasi. Jika hubungan saling percaya sudah terbina dengan baik di tahap orientasi, maka akan dilanjutkan pada tahap identifikasi. Fase identifikasi merupakan fase yang paling tinggi kualitasnya pada hubungan interpersonal. Perawat pada fase ini

sosial, disini akan terlihat bagaimana klien mengatakan ketakutan, ketidakmampuan dan ketidak berdayaan dalam berhubungan dengan orang lain. Fase ini merupakan tahap pengkajian dan dasar perawat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap klien. Perawat menentukan keadaan klien pada tahap isolasi sosial, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya isolasi sosial.

Pada fase ini perawat menjalankan perannya sebagai nara sumber bagi klien dimana perawat menjawab pertanyaan klien mengenai kesehatannya dan memberikan informasi mengenai rencana perawatan yang akan dijalani oleh klien selama di ruangan. Selain itu perawat juga berperan sebagai penasehat. Peran ini bertujuan membantu klien dalam mengingat dan memahami sepenuhnya apa yang tengah terjadi pada dirinya saat ini sehingga suatu pengalaman interpersonal dapat diintegrasikan bukannya dipisahkan dengan pengalaman lainnya dalam hidupnya. Peran lainnya yang dilakukan perawat adalah peran pengganti. Perawat berusaha menimbulkan rasa ketertarikan klien dalam melakukan aktivitas selama perawatan sehingga apapun yang diajarkan dan diberikan oleh tim kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan klien dapat memberikan efek yang baik pada klien.

Pengkajian dalam manjemen kasus klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial digunakan dengan pendekatan psikodinamika gangguan jiwa menurut Stuart (2009). Penggunaan model Stuart ini sangat efektif dalam menggambarkan kondisi klinis klien dan proses terjadinya gangguan jiwa, khususnya masalah harga diri rendah dan isolasi sosial. Pengkajian yang dilakukan dengan pendekatan model Stuart ini penting untuk mengetahui proses maladaptif dalam rentang kehidupan klien, yang dapat dijadikan landasan dalam pemberian terapi keperawatan. Selain itu, dilakukan pula pengkajian penilaian stresor terhadap masalah yang dialami klien sesuai sehingga dapat dirumuskan masalah keperawatan berdasarkan prioritas kebutuhan klien saat ini.

Proses terjadinya masalah harga diri rendah dan isolasi sosial dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stressor, sumber

koping dan mekanisme koping yang dimiliki dan digunakan oleh klien. Komponen yang termasuk dalam fase identifikasi yaitu faktor predisposisi, faktor presipitasi dan penilaian terhadap stressor. Kompoenen-konponen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1.1Harga diri rendah a. Faktor predisposisi

Menurut Stuart dan Laraia (2005) faktor predisposisi adalah faktor risiko yang dipengaruhi oleh jenis dan jumlah sumber risiko yang dapat menyebabkan individu mengalami stres. Faktor ini meliputi biologis, psikologis, dan sosial budaya.

1) Faktor Biologis

Faktor predisposisi biologi merupakan karakteristik fisik seseorang yang berpengaruh dalam menghadapi stressor. Faktor predisposisi biologis meliputi struktur otak hipotalamus dan neurotransmiter. Struktur otak yang berhubungan dengan depresi yang mengakibatkan harga diri rendah adalah sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal (Videbeck, 2008) dan hipotalamus (Yosep, 2007). Ketidakseimbangan neurotransmiter juga mendorong munculnya depresi (Niehoff, 2002; Hoptman, 2003 dalam Stuart & Laraia, 2005; Kaplan, 2007).

2) Faktor psikologis

Stuart (2009) mengatakan yang termasuk dalam faktor predisposisi psikologis diantaranya intelektualitas, kepribadian, moralitas, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, pertahanan psikologi, kemammpuan mengendalikan diri. Kepribadian merupakan faktor psikologis dari seseorang, seperti tipe kepribadian introvert, menutup diri dari kemungkinan orang-orang yang memperhatikannya, sehingga tidak memiliki orang terdekat atau orang yang berarti dalam hidupnya. Seseorang yang tidak dikenalkan dengan konsep moral baik dan buruk, misalnya terkait dengan keyakinan spiritual, menyebabkan seseorang tidak memiliki landasan yang kuat untuk membentuk mekanisme koping dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya (Townsend, 2009).

3) Faktor sosial budaya

Faktor yang paling berpengaruh terhadap harga diri rendah menurut Keliat (2003) meliputi: riwayat pekerjaan, pendidikan terakhir dan status perkawinan. Menurut Sasmita (2007) meliputi usia, jenis kelamin, riwayat pekerjaan, pendidikan. Menurut Fauziah (2009) terdiri atas pendidikan terakhir dan lama sakit / riwayat gangguan jiwa, sedangkan menurut Wahyuningsih (2009) adalah frekuensi dirawat.

b. Faktor presipitasi

Faktor presipitasi terjadinya masalah harga diri rendah meliputi stresor biologis, stresor psikologis, dan stresor sosial budaya (Stuart, 2009). Sifat dari stresor yang tergolong komponen biologis, misalnya: penyakit infeksi, penyakit kronis atau kelainan struktur otak. Komponen psikologis, misalnya: stresor terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan seperti adanya abuse dalam keluarga, atau adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup. Komponen sosial budaya, misalnya: adanya aturan yang sering bertentangan antara individu dan kelompok masyarakat, tuntutan masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuan seseorang, ataupun adanya stigma dari masyarakat terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa.

c. Penilaian terhadap stresor

Penilaian terhadap stresor menggambarkan arti dan makna sumber stres pada suatu situasi yang dialami individu (Stuart & Laraia, 2005). Penilaian terhadap stresor dapat dilihat melalui respon kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Setelah adanya stresor yang menjadi faktor presipitasi, individu akan melakukan penilaian dan mempersepsikan stresor sebagai suatu hal yang negatif yang dapat menyebabkan timbulnya harga diri rendah.

1) Respon kognitif

Penilaian kognitif merupakan tanggapan atau pendapat klien terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan (Stuart & Laraia, 2005). Masalah kognitif didominasi oleh evaluasi seseorang terhadap diri seseorang, dunia seseorang dan masa depan seseorang, apabila evaluasi tersebut ke arah negatif misalnya seseorang memandang dirinya negatif maka orang tersebut

akan mengalami harga diri rendah. Klien menjadi kebingungan, kurang perhatian, merasa putus asa, merasa tidak berdaya, dan merasa tidak berguna.

2) Respon afektif

Tanda dan gejala afektif terkait dengan respon emosi dalam menghadapi masalah (Stuart & Laraia, 2005). Respon emosi sangat bergantung dari lama dan intensitas stresor yang diterima dari waktu ke waktu. Afek / emosional klien harga diri rendah yang dapat diamati adalah kemarahan, rasa kesal, murung, ketidakberdayaan, keputusasaan, kesepian dan kesedihan, merasa berdosa, dan kurang motivasi, melebih-lebihkan umpan balik negatif, melihat dunia secara negatif, menyatakan kegagalan secara verbal

3) Respon fisiologis

Respon fisik terhadap perubahan harga diri adalah perasaan lemah, penurunan energi, penurunan libido, insomnia/hipersomnia, penurunan/peningkatan nafsu makan, anoreksia, sakit kepala, agitasi tidak berdaya, keluhan fisik, merusak diri sendiri, (Stuart, 2009), ekspresi rasa bersalah, ekspresi rasa malu, kontak mata kurang, konsentrasi menurun, penilaian negatif tentang tubuhnya (Herdman, 2009).

4) Respon perilaku

Tanda dan gejala perilaku dihubungkan dengan tingkah laku yang ditampilkan atau kegiatan yang dilakukan klien berkaitan dengan pandangannya terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan (Stuart & Laraia, 2005). Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoadmodjo, 2003). Pada klien harga diri rendah perilaku yang ditampilkan yakni mengkritik diri sendiri, menunda keputusan, hubungan yang buruk, merusak diri sendiri, bermusuhan, motivasi menurun, dan penurunan perawatan diri/kebersihan diri.

5) Respon sosial

Respon sosial klien harga diri rendah yang dapat diamati adalah berlebihan mencari penguatan, menolak umpan balik positif diri sendiri, pengurungan diri, sedikit atau tidak ada partisipasi, isolasi sosial, penilaian negatif terhadap orang lain, menolak kehadiran orang lain, keterasingan terhadap orang lain.

d. Sumber koping

Sumber koping merupakan pilihan atau strategi yang dapat membantu dalam menghadapi suatu masalah. Sumber koping dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri. Sumber koping meliputi aset ekonomi, kemampuan dan ketrampilan, teknik pertahanan diri, dukungan sosial, dan motivasi (Stuart & Laraia, 2005).

Kemampuan individu merupakan hal-hal yang terkait individu itu sendiri dalam memecahkan masalah, seperti motivasi, pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah dan lain-lain. Kemampuan yang diharapkan pada klien dengan harga diri rendah adalah kemampuannya mengenal aspek positif yang dimilikinya dan mampu melatih aspek tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki lansia saat ini. Kemampuan lanjutan yang harus dikuasai untuk mengatasi harga diri rendah adalah kemampuan mengungkapkan atau menyampaikan kenangan yang menyenangkan atau yang paling berkesan yang pernah dialami didalam kelompok.

e. Mekanisme koping

Mekanisme koping merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengatasi stres (Stuart & Laraia, 2005). Mekanisme koping adalah setiap upaya yang diarahkan pada tindakan untuk menghadapi stres, termasuk upaya penyelesaian masalah yang secara langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri dari pengalaman yang menakutkan berhubungan dengan respons neurobiologik. Dalam menghadapi stresor, individu menggunakan berbagai mekanisme koping yang dapat digolongkan menjadi mekanisme koping jangka pendek dan mekanisme koping jangka panjang (Stuart & Laraia, 2005; Suliswati, 2005).

2.2.1.2Isolasi sosial a. Faktor Predisposisi

Stuart (2009) menyatakan stressor predisposisi adalah faktor resiko yang menjadi sumber terjadinya stres yang terdiri dari biologi, psikologis, dan sosial kultural

1) Faktor Biologis

Faktor predisposisi biologis meliputi riwayat genetik, status nutrisi, status kesehatan secara umum, sensitivitas biologi, dan terpapar racun (Stuart 2009). Pada kembar dizigot risiko terjadi skizofrenia 15%, kembar monozigot 50%, anak dengan salah satu orang tua menderita skizofrenia berisiko 13%, dan jika kedua orang tua mendererita skizofrenia berisiko 45%. Struktur otak juga mempengaruhi, klien dengan skizofrenia yang mempunyai masalah dalam hubungan sosial terdapat struktur yang abnormal pada otak seperti atropi otak, perubahan ukuran dan bentuk sel-sel dalam limbik dan daerah kortikal. Gangguan pada korteks frontal mengakibatkan gejala negatif dan gangguan pada sistem limbik mengakibatkan gejala positif (Stuart, 2009). Isolasi sosial merupakan salah satu gejala negatif yang ditemukan pada klien dengan skizoprenia.

Seseorang dengan gangguan hubungan interpersonal memiliki penurunan volume prefrontal dibandingkan rata-rata aktifitas lobus frontal didalam otaknya. Ketidakseimbangan neurotransmiter berpengaruh terhadap terjadinya isolasi sosial. Penurunan katekolamin, peningkatan asetilkolin dan penurunan serotinin menyebabkan seseorang berusaha menghindari lingkungan sosial dan cenderung menjadi depresi. Faktor biologis akibat kondisi patologis, yakni tumor otak, infeksi otak dan stroke dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan fungsi otak sebagai pengatur perilaku manusia.

2) Faktor Psikologis

Faktor predisposisi psikologis meliputi intelektualitas, ketrampilan verbal, kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, dan pertahanan

kegagalan mencapai tugas perkembangan. Kegagalan mencapai tugas perkembangan pada setiap tahapan usia tumbuh kembang seperti sejak bayi atau pada tahapan usia remaja berakibat terjadinya penurunan kemampuan dalam mengembangkan hubungan sosial pada individu. Kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan dapat mengakibatkan individu tidak percaya diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, takut salah, pesisimis, putus asa terhadap hubungan dengan orang lain, menghindar dari orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan, dan merasa tertekan. Perilaku dan perasaan ini dapat menimbulkan tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, menghindar dari orang lain, lebih menyukai berdiam diri sendiri, kegiatan sehari-hari terabaikan

Seseorang dengan tipe kepribadian introvert, menutup diri sehingga tidak memiliki orang terdekat atau orang yang berarti dalam hidupnya merupakan salah satu penyebab dari isolasi sosial. Individu dengan harga rendah akan menyebabkan klien merasa tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain yang berlanjut menjadi isolasi sosial

3) Faktor Sosial

Faktor sosial budaya dikaitkan dengan terjadinya isolasi sosial meliputi; umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan keyakinan. Faktor sosial ekonomi yang rendah lebih banyak mengalami skizofrenia dibandingkan dengan status sosial ekonomi yang tinggi, pendidikan dapat dijadikan tolak ukur kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain secara efektif (Townsand, 2009; Stuart, 2009). Sulistiwati (2005) menyatakan perubahan nilai budaya, perubahan sistem kemasyarakatan dan pekerjaan mengakibatkan gangguan keseimbangan emosional sehingga terjadi penurunan produktifitas seseorang. Kondisi ini berpengaruh terhadap respon klien dalam hubungan interpersonal dengan orang lain dan lingkungan. Uraian yang telah dijelaskan diatas, menggambarkan sangatlah penting untuk mengetahui sosial budaya klien terkait hubungannya dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.

b. Faktor Presipitasi

Faktor presipitasi adalah stimulus yang bersifat menantang dan mengancam individu serta menimbulkan kondisi tegang dan stres sehingga memerlukan energi yang besar untuk menghadapinya (Stuart, 2009). Faktor presipitasi dapat bersifat stresor biologis, psikologis, serta sosial budaya yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari lingkungan eksternal individu. Selain sifat dan asal stresor, waktu dan jumlah stresor juga merupakan komponen faktor presipitasi. Dimensi waktu meliputi kapan stresor terjadi, seberapa lama terpapar stresor, dan frekuensi terpapar stresor.

c. Penilaian Stresor

Penilaian terhadap stresor merupakan suatu proses evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh individu terhadap stresor dengan tujuan untuk melihat tingkat kemaknaan dari suatu kejadian yang dialaminya (Stuart, 2009). Penilaian stresor adalah proses dari situasi stres yang komprehensif yang berada pada beberapa tingkatan. Secara spesifik proses ini melibatkan respon kognitif, respon afektif, respon fisiologis, respon perilaku dan respon sosial (Stuart, 2009). Penjelasan tentang penilaian terhadap stresor, dijabarkan sebagai berikut:

1) Respon kognitif

Respon kognitif : merupakan suatu mediator bagi interaksi antara individu dan lingkungan. Individu dapat menilai adanya suatu bahaya/potensi terhadap suatu stresor yang dipengaruhi oleh: a) Pandangan/pengertian: sikap, terbuka terhadap adanya perubahan, peran serta seseorang secara aktif dalam suatu kegiatan, dan kemampuan untuk kontrol diri terhadap pengaruh lingkungan. b) Sumber untuk toleransi terhadap masalah yang dihadapi selama ini yang berasal dari diri sendiri serta lingkungannya. c) Kemampuan koping, hal ini seringkali berhubungan dengan pengalaman secara individual. d) Efektifitas koping yang dipergunakan oleh klien dalam mengatasi masalahnya. e) Koping yang tersedia dan dapat dipergunakan oleh klien.

Penilaian klien isolasi sosial terhadap stresor secara kognitif adalah merasa kesepiam, merasa ditolak orang lain atau lingkungan, dan merasa orang lain tidak dimengerti akan dirinya, merasa tidak berguna, merasa putus asa dan tidak mempunyai tujuan dalam hidup, dan merasa dirinya tidak aman berada didekat orang lain, serta tidak mampu berkonsentrasi dan mengambil keputusan (Keliat, 2006; NANDA 2012; Townsend, 2009).

2) Respon Afektif

Respon afektif, terkait dengan: a) Ekspresi emosi: respons emosi dalam menghadapi masalah dapat berupa perasaan sedih, gembira, takut, marah, menerima, tidak percaya, antisipasi, surprise. b) Klasifikasi dari emosi akan tergantung pada tipe, lama dan intensitas dari stresor yang diterima dari waktu ke waktu. c) Mood dapat berupa emosi dan sudah berlangsung lama yang akan mempengaruhi suasana hati seseorang. d) Sikap (attitude): hal ini terjadi bila stresor telah berlangsung lama, sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan/pola bagi individu tersebut. Penilaian afektif sangat dipengaruhi oleh kegagalan individu dalam menyelesaikan tugas perkembangan di masa lalu, terutama berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Menurut Townsend (2009); NANDA (2012); secara afektif klien dengan isolasi social merasa bosan dan lambat dalam menghabiskan waktu, sedih, afek tumpul, dan kurang motivasi. 3) Respon Fisiologis

Respon Fisiologis, respon ini berkaitan dengan reflek dari interaksi beberapa neuroendokrin. Neurotransmiter dan beberapa hormon endokrin seperti hormon pertumbuhan, prolaktin, hormon adenokortikotropik, hormon luteinising dan stimulasi folikel, hormon tiroid, vasopresin, oksitosin, insulin, epineprin, norepineprin akan memegang peranan dalam berespon terhadap suatu stresor. Respons fight atau flight yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan akan distimulasi oleh sistem saraf otonom serta meningkatkan aktivitas dari kelenjar pituitari adrenal. Respon fisiologis yang terjadi pada klien isolasi sosial berupa lemah, penurunan/peningkatan nafsu makan, malas beraktivitas, lemah, kurang energi (NANDA, 2012; Stuart,2009).

4) Respon Perilaku

Respon perilaku merupakan suatu reflek dari respons emosi dan perubahan fisiologis sebagai suatu kemampuan analisis kognitif dalam menghadapi suatu situasi yang penuh dengan stres. Respon perilaku pada perilaku kekerasan bermacam-macam seperti perilaku mencari perhatian (malas melakukan apa-apa, malas untuk bekerja, sekolah bahkan dapat melakukan penyimpangan seksual), perilaku bermusuhan, dendam, keyakinan yang tidak rasional hingga melarikan diri dari interaksi dengan orang lain.

Klien dengan masalah isolasi sosial menurut Townsend (2009) menunjukkan perilaku malas untuk merawat diri, tidak mempunyai tenaga melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain, menyendiri. Biasanya posisi hanya pada satu tempat/tidak berubah walaupun sebenarnya posisi tersebut tidak nyaman bagi klien, pergerakan lambat, kemunduran perilaku dari usia yang sebenarnya (regresi). Ini juga dinyatakan oleh NANDA (2012) dan Keliat (2006) bahwa perilaku yang ditunjukkan klien isolasi sosial meliputi menarik diri, menjauh dari orang lain, tidak atau jarang melakukan komunikasi, tidak ada kontak mata, kehilangan gerak dan minat, malas melakukan kegiatan sehari-hari, berdiam diri di kamar, menolak hubungan dengan orang lain, dan sikap bermusuhan.

5) Respon Sosial

Respons sosial terhadap stres, pada langkah awal biasanya mencari makna, seseorang akan mencari berbagai informasi mengenai masalah mereka. Hal ini sangat diperlukan untuk mendefinisikan strategi koping sebab hanya dengan melalui berbagai ide yang muncul sehingga individu mampu memberi respons secara rasional. Langkah yang kedua dalam respons sosial adalah atribut sosial, dimana seseorang mencoba untuk identifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang ada. Individu memandang bahwa masalah yang muncul berasal dari kegagalan mereka sendiri dengan koping yang dipergunakannya (Stuart

Respon sosial isolasi sosial diantaranya menarik diri, pengasingan, penolakan karena klien merasa malu dengan orang-orang disekitarnya.

d. Sumber Koping

Sumber koping merupakan kekuatan yang dimiliki individu dalam berespon terhadap berbagai stresor yang dihadapi. Dengan mengetahui sumber koping yang dimiliki klien perawat dapat menentukan tindakan yang tepat dalam melakukan asuhan keperawatan. Menurut Stuart (2009), sumber koping terdiri dari kemampuan individu, dukungan sosial, ketersediaan materi dan keyakinan positif

Kemampuan yang diharapkan pada klien isolasi sosial yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan lanjutan yang harus dikuasai untuk mengatasi isolasi sosial adalah kemampuan mengungkapkan atau menyampaikan kenangan yang menyenangkan atau yang paling berkesan yang pernah dialami didalam kelompok.

Dukungan sosial adalah dukungan untuk individu yang didapat dari keluarga, teman, kelompok atau orang-orang disekitar klien dan dukungan terbaik yang diperlukan oleh klien adalah dukungan dari keluarga. Klien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial sangat memerlukan dukungan sosial ini karena mereka nantinya juga akan kembali ke keluarga. Kemampuan keluarga dalam mendukung klien sangat mempengaruhi perkembangan perawatan pada klien.

Ketersediaan materi antara lain yaitu akses pelayanan kesehatan, dana atau finansial yang memadai, asuransi, jaminan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Keyakinan positif merupakan keyakinan spiritual dan gambaran positif seseorang sehingga dapat menjadi dasar dari harapan yang dapat mempertahankan koping adaptif walaupun dalam kondisi penuh stresor. Kemampuan klien dan keluarga untuk mengetahui ketersedian aset sangat diperlukan seperti pengetahuan akan jaminan pelayanan kesehatan yang