國立台北護理健康大學長期照護研究所 碩士論文

The Graduate Institute Of Long Term Care

National Taipei University of Nursing and Health Sciences Master Thesis

以日本介護認定調查票探討國內長照機構老人住民長期照護需求

Approaching Long-Term Care Needs of Long-Term Care Facility Residents in Taiwan--Based on Japan’s Kaigo Care-Needs Certification Scale

謝鶯玉 Ying- Yu Hsieh

指導教授:李世代 教授

Advisor:Prof.Shyh-Dye Lee, M.D., M.P.H.

中華民國一○三年七月 July, 2014

誌謝

從事護理志業的歷程,由臨床護理、護理行政到公共衛生,再聚焦自己興趣的長 期照護,首先必須感謝我的指導教授-李世代老師,他以有別於傳統護理的視野,引領 我一窺長期照護領域的深奧。並以最大的耐心與包容,協助我克服許多困難和阻礙,

能成為老師的學生,是一件幸福又驕傲的事。

研究所生涯,是生命中的轉戾點,感謝幫助過我的每一個人;長照所學姊和摯友 美吟,在學習困惑和低潮時,總是給我力量和指引,觀念釐清和問題探索上,又悉心 引導和協助。學姊淑琪,在論文統計進行中,不厭其煩的與我討論和修改。衛生局如 秀秘書,嚴謹、縝密與不設限的自我要求態度,是引領我學習和前進的動力。除了學 業,更多家庭、工作和人生的課題我們也都一起面對。謝謝李龍騰前副署長和李劭懷 助理教授,在碩士學位論文口試時的指導,提醒我研究和實務的落差,使得論文得以 更完整而嚴謹。

感謝國家衛生研究院群體健康科學研究所老年醫學研究組提供資料庫,老年組淑 娟、雅甄研究過程中的協助。長照所琇珠、玉真、玉梅、有芸求學時的鼓勵和分享,

衛生局詩敏、心璵、莉代、于晶、怡珊和CDC秋華姊,謝謝您們的支持,讓我終能走 向終點。

最後,感謝摯愛的家人,謝謝您們一路的付出與體諒,讓我得以無後顧之憂兼顧 工作、家庭,順利完成學業。未來除將所學致力於工作崗位上,也希望能為長期 照護領域略盡一分綿薄之力。

中文摘要

本研究透過國家衛生研究院所建500名長期照護機構老人住民資料庫,擬探討其 人口學資料、健康功能狀況、生理、心理狀態、日常生活自立程度與個案長期照護服 務需求之間的關係。本研究以日本法定之介護認定調查票(2009)中文版為套裝研究工 具,內容包括身體功能•起居動作(13項、20題)、生活功能 12項、認知功能9項、

精神•行動障礙 15 項、社會生活適應6項及其他(過去14天所接受的特殊醫療)12 項等六大向度,另加上日常生活自立度等,總題項為74題,作為長期照護需求基本評 估工具。

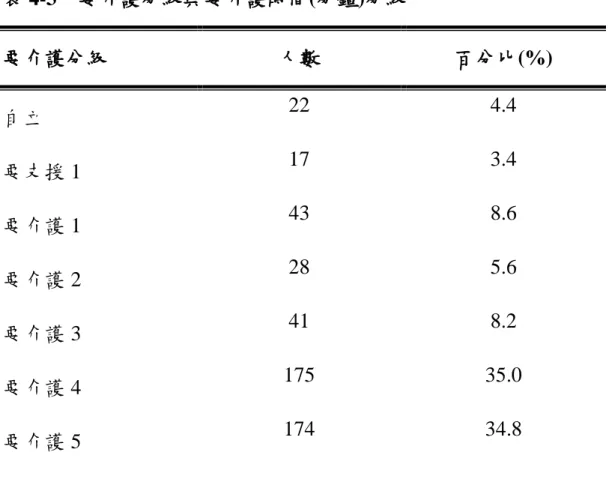

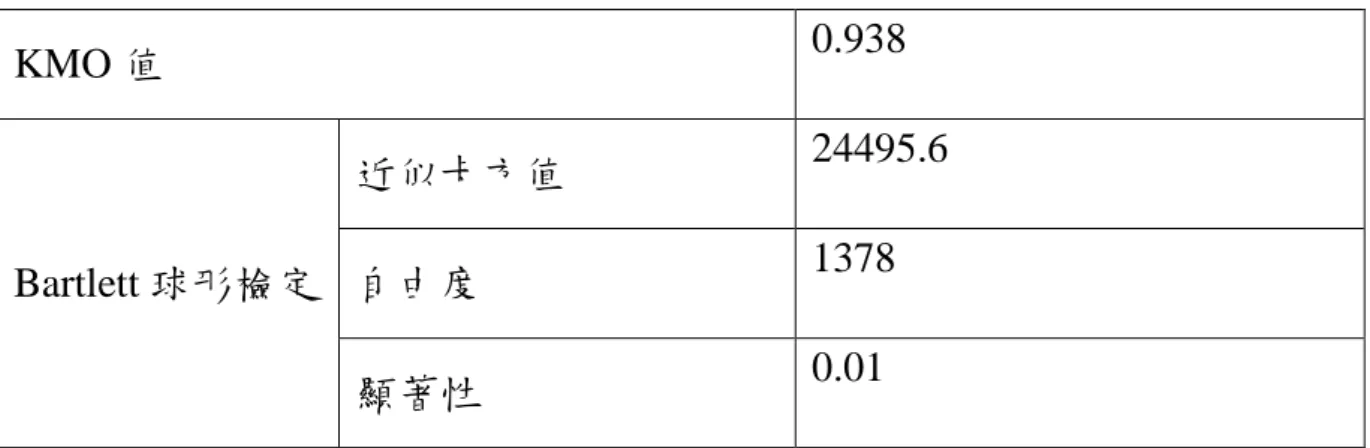

長期照護機構老人住民基本人口健康資料包括平均年齡81(±7.1)歲,女性多於男 性;罹病方面以高血壓322人(64.4%)、腦血管意外215人(43.0%)、糖尿病175人(35.0%) 為主要疾病診斷。以巴氏量表作功能之分組,完全依賴(0-20分)者高達60.4%(302 人);簡易心智量表(MMSE)分佈以重度認知障礙(0-17分)最多,佔80.4%(412人)。長 期照護需求基本評估結果,要介護認定基準時間平均需94.2分鐘(±33.9分鐘)之照 護,近七成(69.8%)集中分佈於介護 4~5級。介護認定調查票中文版排除項次不均之特 別醫療照護題項後,列入介護度計算之題項共有62題,其中麻痺(癱瘓)無力、攣縮2 項屬類別變項無法進行因素分析,餘60題項進行取樣適切性量數(Kaiser-Meyer- Olkin measure of sampling adequency;KMO)及 Bartlett’s球形檢定,結果顯示具 有共同因素之存在,適合進行因素分析而萃取了六個因素,其間所累積解釋變異量達 56.8%,因素負荷量介於0.32~0.89。六大因素含括50 題項,分別為身體活動功能(23 題)、溝通認知功能(11題)、精神行為症狀(8 題)、問題行為(4題)、理財能力(1題)、

情緒障礙(3題)等。

長期照護需求龐雜且涉互動之人、事、物及周邊因素條件等多面向,國內一向在 整體評估之人、事、體系闕如,只以巴氏量表(BI)、簡易心智量表(MMSE)為主,再併 湊其他向度之內容,以此基礎欲從事整體照護需求評估,幾無可能,再加上繁複之其 他內容,只能併湊而未能整體化。國內從未在此點作教研及政策之投注,遑論掌握整 體之長期照護需求及背後之資源需耗。若能以日本研究改進有成之介護認定調查票為 基礎,在國內進行測試並作因素分析萃取後略事調整,應可能暫時獲取國內長期照護 需求評估之初步版本,其必勝過既有之評估方式,意義重大。

關鍵字:長期照護、長期照護需求、長期照護需求評估、介護認定調查(票)

Abstract

This study utilized the data of 500 elder residents of long-term care facilities by National Health Research Institutes (NHRI) in central Taiwan. The design was

cross-sectional and tring to explore the relationship among demography, health function status, physiological & mental status, living independence and long term care needs.

Kaigo Care-Needs Certification Scale in Japan (2009 version) was adopted as the study instrument, i.e. with 6 dimensions, 13 items of “physical and mobility”, 12 items of “living function ” , 9 items of “cognitive function”, 15 items of “mental and behavior disturbance”, 6 items of “social adaptation”, and miscellaneously 12 items of specific medical care in past 14 days, rather, independence status of daily living. There has been 74 items totally.

The result showed that age of subjects be 81(±7.1), and with more in women. As for the main morbidity of chronic conditions, 64.4% (322 residents) suffering from hypertension, stroke in 43.0% (215 persons), diabetes in 35.0% (175 persons) respectively. Majority of subjects (60.4%) was grouped as complete dependence(0-20) by Barthel Index and severe cognitive disturbance(0-17分) in 80.4% by Mini-mental State Examination (MMSE). In addition, upto 70% of the subjects with care needs between level 4 and 5 in Kaigo Insurance System, with 94.2 minutes (±33.9) of care need daily. There are 62 items included in this study By Kaigo Care-Needs Certification Scale in Japan (2009 version) after excluding special medical care items. However, 2 of 62 items (paralysis and contracture) categorized in nominal variable, they were not suitable for factor analysis carrying. Finally, this study only took 60 items into Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequency(KMO) and Bartlett’s test. Through exploratory factor analysis , 6 factors and 60 items totally had been extracted, including physical activity status (23 items), communication and cognitive function (11 items), BPSD (8 items), behavior disorder (4 items), money dealing ability (1 items) and mood disorder (5 items), with cumulative variance 56.8%, and factor loading around 0.32~0.89.

It’s complex and with multi-dimensions in long term care needs. Barthel Index, Mini-mental State Examination (MMSE) and some others mixed, rather than merged, together were usually the main streams of assessment tools for long-term care needs evaluation in Taiwan. However they couldn’t cover its comprehensiveness or wide

disciplinaries on the care needs. Kaigo Care-Needs Certification Scale could be regarded as a basically instrument version for launching in Taiwan, certainly with partially adapting or modification for the sake of culture difference.

Key Words:long-term care(LTC), long-term care(LTC) need, evulation of LTC need, Kaigo

目 錄

誌謝………...i

中文摘要………..….ii

英文摘要………iii

第一章 緒論………1

第一節 研究背景及重要性 ………...1

第二節 研究背景………3

第三節 研究目的………5

第四節 專有名詞解釋………6

第二章 文獻查證及相關文獻探討………9

第一節 長期照護之源起與發展………9

第二節 長期照護需求 ………..18

第三節 長期照護需求評估工具………..20

第四節 以日本介護認定調查票探討國內長期照護需求之經驗………..37

第五節 長期照護評估工具資訊化應用 ………..39

第三章 研究方法……….………..42

第一節 研究對象……….………..42

第二節 研究工具……….………..42

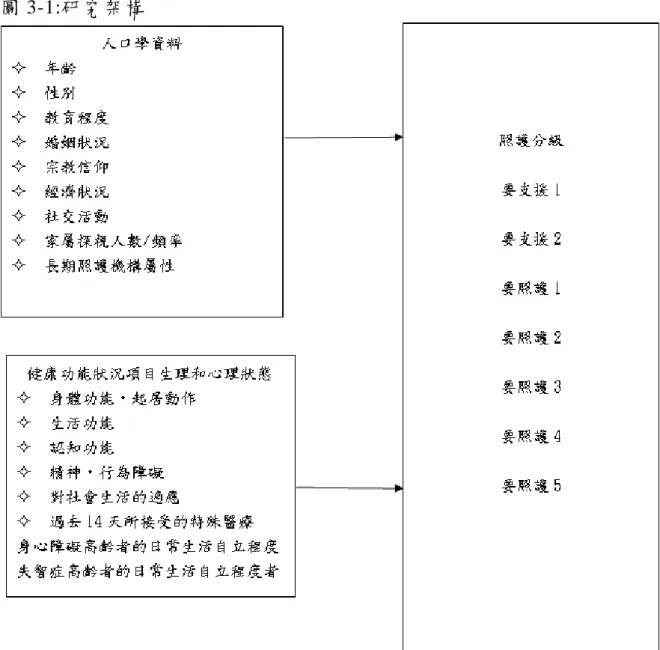

第三節 研究架構…….………..43

第四節 資料處理與統計分析 ………44

第四章 研究結果……….………...46

第一節 基本人口學資料分析………...46

第二節 「日本介護認定調查票」中文版之建構效度……….……….….60

第五章 討論……….………..68

第一節 研究對象人口學特質……….…..68

第二節 長期照護需求評價之可行性……..………. 72

第三節 「日本介護認定調查票」中文版之建構效度………....74

第六章 結論與建議………..……..78

第一節 結論………..……..78

第二節 建議………..…………..79

第三節 誌謝………80

第七章 參考資料……….……….. 81

附錄一 認定評估表 (基本資料)………86

附錄二 認定評估表(特殊注意事項)………..92

附錄三 研究問卷 ~ 訪員版……… ..94

附錄四 日本身心障礙認定量表………108

附錄五 研究正式許可書 IRB) ……….114

附錄六 國家衛生研究院授權使用函………117

圖表目次 表目錄

表2-1 要支援要介護分級及介護 30

表2-2 2009年與2006年介護認定調查票版本比較 31

表2-3 介護評估量表之變遷 35

表4-1 研究對象之人口學基本屬性 47

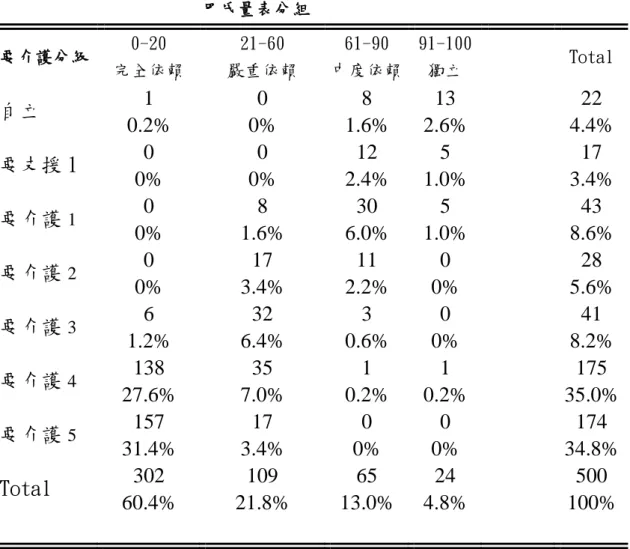

表4-2 巴氏量表、MMSE分組 53

表4-3 要介護分級與要介護時間(分鐘)分級 54

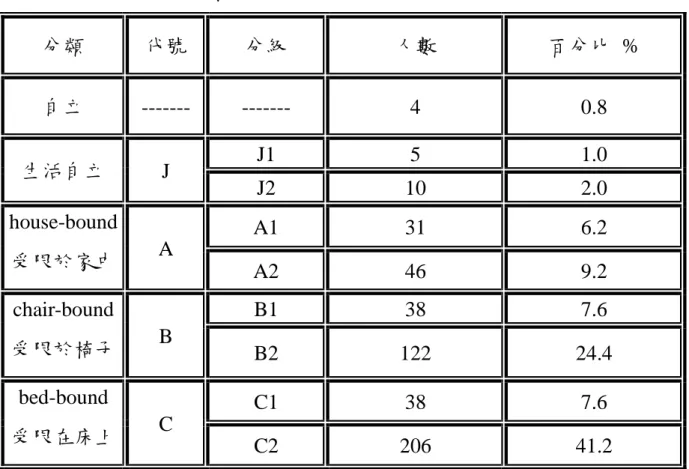

表4-4 身心障礙高齡者日常生活的自立程度 (臥床度) 56

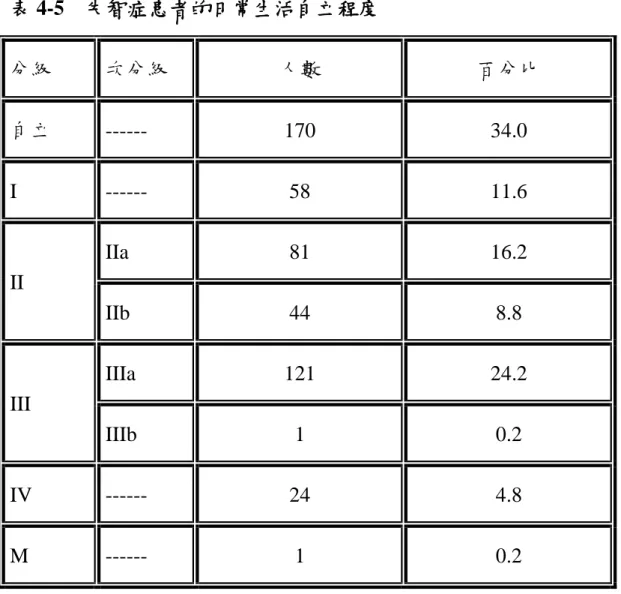

表4-5 失智症患者的日常生活自立程度 57

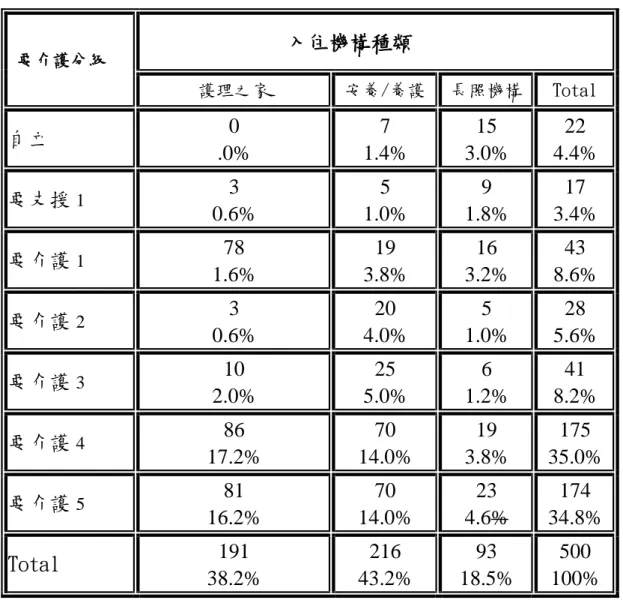

表4-6 要介護分級與入住機構種類交叉比對結果 58

表4-7 要介護分級與巴氏量表分組交叉比對結果 59

表4-8 Kaiser-Meyer-Olkin與Bartlett 球形檢定 60

表4-9 萃取六個因素所能解釋之變異量 62

表4-10 因素一:身體、活動功能包含題目及因素負荷值 64

表4-11 因素二:溝通認知能力包含題目及因素負荷值 65

表4-12 因素三:精神行為症狀包含題目及因素負荷值 66

表4-13 因素四:問題行為包含題目及因素負荷值 66

表4-14 因素五:理財能力包含題目及因素負荷值 67

表4-15 因素六:情緒障礙包含題目及因素負荷值 67

表4-16 無法歸納於六個因素中之題項 67

表5-1 因素分析歸題摘要表 75

表5-2 同質因素分析無法歸入摘要表 76

表5-3 因素分析無法歸題摘要表 77

圖目錄

圖3-1 研究架構 43 圖4-1 陡坡檢定圖 63

第一章 緒論

為因應我國人口趨勢快速老化及家庭結構變遷所帶來長期照護需求,政府 提出了各種長期照顧政策與方案,2007年我國實施「長期照顧十年計畫」,納 入之服務需求估計與規劃主導了當前長期照顧服務之輸送。長期照護需求界定 並不容易,需求評估影響照護服務供給之深度與廣度,常須借助經適當驗證之 套裝評估工具之設計,來輔助長期照護需求之評估與掌握。先進國家之長期照 護推動,其普遍都有工具或框架,為因應我國長期照護之需求日益增多趨勢與 擘劃、推動迫在眉睫之長期照護保險,政府在推動長期照護制度除了需在各項 服務輸送、服務資源、人力、財政負擔與財源措施等建構外,更迫切需要的是 建構之初對整體照護需求評估工具。國內本土化的需求評估工具發展有限,如 何運用公正且客觀之需求評估工具掌握長期照護需求,是相關權責單位在規劃 長期照護政策時,所要戮力以對的重要議題。有鑑於「日本介護認定調查票」

在日本至今沿用已近十年並經八次修訂,被證明是頗具信效度之評估工具。本 研究以其為工具,探討其於國內使用的可行性及可用性,希望提供台灣長期照 護需求評估與長期照護保險推動之參考。

第一節研究動機與重要性

人口結構老化是已開發國家與開發中國家共同普遍的現象,這種現象是人 口轉型的結果,綜觀世界各國,邁入老人國之林的時代有異,而且老化的速度

政部戶政司人口統計資料發現,台灣65歲以上老人人口於1993 年達7.10%,跨 越人口高齡化國家,2013年已增至 11.53%(2,694,406人)。人口老化現象將因二 次世界大戰後出生的嬰兒潮世代進入老年而更明顯,依據行政院經濟建設委員 會(現為國家發展委員會)2012 人口推估,老年人口於 2017 年增加為 14.0%,達

「高齡社會」;於2025年增加為 20.1%將邁入「超高齡社會」,2025年我國人 口中將有五分之一是老人。

隨著人口高齡化,老年人口與身心障礙者逐漸增加,促使「疾病型態慢性 化」、「健康問題障礙化」、「照護內容複雜化」、「照護時間長期化」等問 題接踵而來(李世代,2010),其所衍生的健康問題型態、照護比重、服務主 軸等改變必會導致長期照護需求的急遽增加。且因長期照護需求內容涉獵廣 泛,對專業之依賴度高,資源耗用可觀,常須借助經適當驗證之套裝評估工具 之設計來輔助長期照護需求之評估與掌握,將其適度簡單化、普及化,減少對 專業人力之依賴。

台灣目前積極建構長期照護體系與資源,以因應日漸增加的照護需求。國 內對於照護需求多使用之評估工具為工具性日常生活活動(IADLs)及基本日常 生活活動(ADLs)。依衛生福利部 2011 國民長期照護需要調查發現,全國失能 人口佔全國人口比率約2.98%(約 66萬人),其中 65歲以上失能人口佔老年人口

比率約16%(約41萬人)。然而如此簡單的評估工具不易精準掌握長期照護需求,

可能導致高估或低估個案需求,進而使得服務計畫無法滿足個案需求或是浪費

社會資源。老人住進長期照護機構有逐年上升趨勢,如何滿足長者照護需求益 為殷切,選擇一種適切、專業、一致性的評估工具,將有利於老人長期照護計 畫的擬定,且得到更適合的長期照護服務。

第二節研究背景

台灣老化的歷程短且快速,平均壽命延長與少子化,我國老化指數為

80.51%,遠較全世界之30.77%及開發中國家之20.69為高,在亞洲成為僅次於

日本的老人國(2013,內政部)。台灣為因應高齡化所導致失能人口增加的長期照 顧需求,近年也積極推動建構完整長期照顧體系,行政院於2007年核定「我國 長期照顧十年計畫~大溫暖社會福利套案之旗艦計畫」(2007-2016年);2007-2011 年為發展基礎服務模式,2012-2015年為擴大服務對象並健全長期服務資源網 絡,2016-2017 年為銜接長期照護保險法。希望建構一套可以永續經營的社會保 險照護需求。

就長期照護發展來看,1970s 年代起,健康照護之概念在醫療之外,尚需有 照顧、支持及保護(統稱為「照護」)之社會價值思維與概念實務,1980s年代則 對健康、照護之闡述、測量、呈現、以及掌握與因應,此研究發展拜電腦資訊 發展之賜對於照護內容有效掌握、操作及處理。1990s,全世界先進各國及重要 國際組織團體,大舉投入「長期照護」之建置與推動,並定為新21世紀必然之 重大國家社會政策發展方向 (2010,李世代) 。目前亞洲國家實施長期照護政策

的國家有日本和韓國,然而日本就地理環境及人口成長趨勢而言,與台灣最為 相似。日本自上個世紀之1980年代起為推動「長期照護」而陸續推出「黃金計 畫」、「新黃金計畫」及「新世紀超級黃金計畫」,啟動十多年之努力與投注,

從立法修法、財務規劃、教育培訓、制度設計、執行列管、中央監控、籌備推 進、巡迴宣導、出國選訓及運作示範等因應之政策規劃(2008,李世代)。在1990 年代的初期,日本政府開始討論長期照護的議題,而後在 1997年通過了長期照 護保險法之配套,並在 2000年4月開始實施長期照護保險。透過風險分攤社會 保險,營造一套社會照顧機制,解決高齡者的照護需求。

日本介護制度發展已趨成熟穩定,對於長期照護相關需求之推估與掌握,

早已有效建置長期照護需求評估工具。目前國內多使用綜合性評估量表來定義 及鑑定照護需求,在照管中心資格評定上,主要以ADLs 和IADLs 為準;現今 長期照護十年計畫,在巴氏量表中的進食、移位、如廁、洗澡、平地走動、穿 脫衣褲鞋襪等六項當中,輕度失能為1至2 項 ADLs失能者及僅IADLs 失能之 獨居老人;中度失能為3至4項ADLs 失能者;重度失能為5項以上ADLs 失 能者。致需求被高估或低估,且僅能著力於供給面,無法依照實際需求狀況來 提供服務,並且未能有效掌握服務輸送之品質。

日本的老人介護體系在需求評估時,為減少耗費專業人力及執行之方便、

有效、快速,投入大量人力物力開發出獨特重要之「介護認定調查票」即一般 所稱之「介護評估量表」。在日本已使用十年並發展至第 9 版,為日本長期照

護評估需求且為介護保險提供服務及給付的基礎及依據。台灣目前依 ADLs 和

IADLs 之判定限制,排除符合條件年齡與類別條件之失智者與精障等族群

(2009,詹火生),國內劉美吟曾針對機構住民使用 2006 年版「介護評估量表」

評估其長期照護需求,研究結果發現:「介護評估量表」內部一致性信度非常

理想,Cronbach’s α高達0.95,因素分析結果設定抽取七個因素,共得64 題,

分別為活動照護、認知功能、精神行為症狀、關節受限、溝通能力、活動障礙 及肢體麻痺等項目,所累積解釋變異量達54.2%,因素負荷量介於0.38~0.89。(劉 美吟,2010)由此看來「介護認定調查票」就內容而言確實較國內現有之評估工 具完整,且更貼近個案需求。

確認需求滿足之對象、層次與內涵是長期照護體系發展和規劃的不客忽略 的部份,且可控管國家長期照護資源。日本對老人照護因應、動向為舉世所關 切,也相信日本在多方面之成就基礎條件下,其老人或高齡因應之政策規劃,

必有其可觀之處。

第三節研究目的

本研究採用日本「介護認定調查票」探討長期照護需求,研究不同長期照 護機構人口學特性其目的如下:

一、 描述不同長期照護機構住民健康功能狀況。

二、 分析長期照護機構住民健康功能與長期照護需求之分級。

三、 探討日本介護調查票(即介護認定評估量表)中文版之建構效度。

第四節專有名詞解釋 壹、 長期照護需求:

長期照護需求概括而言,是指在個人生活中,因生理、心理、認知功 能的改變,使得執行日常活動能力降低且易受環境所影響,因而產生長、

短期之照護需求;其所含括的範圍包含個人照顧、生活及活動照顧、健康 醫療及保健照顧、精神及心智照顧、社會參與及安全照顧等(WHO, 2000)。

貳、 長期照護評估工具:

長期照護個案之評估最主要涵概臨床診斷和功能評估兩方面,如何有 效評估端賴運用適當的評估工具,方能真正掌握個案的狀況與需求,進而 提供適切的長期照護服務輸送予照護追蹤。因此,相關評估工具便因應而 生,早期發展僅針對基本日常生活活動功能(BADLs)及工具性或複雜性 生活活動功能(IADLs)等身體功能評估(Katz, 1963;Lawton & Brody, 1969),將之運用於社區或機構照護領域。經過多方面研究發現,長期照 護需求評估應不僅止只於身體方面(Hedrick, Papsidero & Waynard,1984)而 應以「健康與社會功能」為主要評估方向(Community Council of Greater New York, 1978; Guralnik & Kaplan, 1989)。因此,Gromak & Waskel(1989)將 此健康社會功能評估衍生為四大類:身體功能、心智功能、情感功能和社 會評估,進而發展為現今所熟知的多面向之綜合評估如美國-基本資料庫 ( Minimum data set, MDS )其超過三百題之內容、高橋泰之分類分級量表-

(Typology of the Age with Illustration, TAI)、日本介護認定評估表、韓國 長期照護量表等。

參、 日本介護認定調查票(即日本介護評估量表):

1995 年第一版介護認定調查表問世,一開始之 85 題,減少至 79 題,

再增至 82題,期間每三年即會修訂一次, 2009年再修訂為74 題,過程歷 經 9版修訂(日本厚生勞動省老健局,2009)。其內容包括有基本調查項目、

特記事項等,內容涵括 1.身體功能、起居動作 2.生活功能 3.認知功能 4.精 神、行動障礙 5.對於社會生活方式之適應 6.過去 14日內所接受的特殊醫療 (含處置內容、特別對應)介助介助方法評估之調查項目在選擇基準含一般能 力、介助方法、以及有無從事之調查項目等,介護認定量評估表可經初級 評估再經專業判定其初步或大致介護分級需求。

第二章 文獻查證

第一節長期照護源起及發展 壹、 長期照護之定位:

長期照護是探討解決或改善生命、生活、生計等議題的廣泛性學門。

Brody(1977)認為長期照護可提供一種或一種以上的服務,使慢性功能障 礙民眾的健康及安寧幸福能維持在最高水準。

德國之長期照護保險將長期照護界定為一個人因於疾病、生理或心理 殘障,無法適應每日生活活動,需要高層次的協助持續六個月以上,這些 協助包括日常生活支持、監護及指導,其目標是恢復個人生活的獨立性

(Guralnik,J.M., Branch, & Cumming,1989)

加拿大政府(1993)將長期照護界定為提供連續性的照護(Continuing care )服務,以協助個人得以獨立居住在自己家裡,若有必要則協調相關機 構 , 使 其 獲 得 所 需 機 構 式 照 護 。 美 國 公 部 門 健 康 保 健 及 人 群 服 務 部 (DHHS,1995)將長期照護定義為是針對慢性病或精神病所提供包括診斷、治 療、復健、預防、支持與維護等一系列的服務,其服務包括機構式與非機 構式之照護,目的在於提升或維持受照顧者最佳之身、心、社會功能狀態。

國內自上個世紀之八○~九○年代起亦日漸因人口高齡化而須有相關 之因應、規劃與推動,而「長期照護」一辭亦逐漸成型。衛生署(1995):針對 長期照護者提供綜合性與連續性服務;

其內容包可以從預防、診斷、治療、復健、支持性、維護性以至社會 性服務、其服務對象不僅需包括個案本身,更應考慮到照顧者的需要。邱 亨嘉及張宏哲(1996)引述 Brody 定義指出:當個案因慢性或心理疾病所形成 之身心障礙而進入各類長期照護機構時,針對這些個案的需求而作的照護 內容設計,提供診斷、預防、治療、復健與支持性及維護性的一系列服務。

美國護理學會(Americna Nurses Association﹝ANA﹞, 1993)將長期照 護定義為「長期照護是一種提供大眾生理、心理、靈性、社會與經濟層面 之需求,使得大眾得以恢復、維持或重健健康之服務體系」;「此服務體 系應能提供因疾病或殘障所造成之自我照顧或獨立生活能力缺損者,終其 一生所需之醫療與生活協助,服務之提供應跨越醫療機構,需擴展至社區 與家庭」。

Evashwick(2005)長期照護為針對有失能的人,提供一段長時期、正 式或非正式的健康照護相關支持性服務,以使個案能達到維持最高獨立性 的自主生活功能。經濟合作發展組織(OECD,2008)針對其會員國將欲推動 之長期照護宣示為一個人伴隨身體或認知功能能力程度的減低而需要一系 列的服務,因此較長的時間協助基本日常生活活動(ADLs)依賴,例如洗澡、

穿衣、吃飯、上下床或椅子、走動和使用浴廁等。這種個人照護的組成部 分往往是提供結合幫助基本醫療服務。長期照護服務也可結合較低級別照 護有關介助性質之工具性日常生活活動(IADLs),如幫忙家務、準備食物、

購物和交通輸送等。『長期照護機構』乃為融合照顧與居住整體式配套之 場所,其主要論及一經特殊設計之機構型態或似醫療院所般,但以為中重 度之功能侷限之失能者提供長期照護服務為主。

綜觀以上國內外學者、政府或機構所論述,可知長期照護的概念是針 對身心功能失衡或障礙致日常生活無法獨立自理而須依賴他人者由跨專業 團隊人員提供持續性且長期正式或非正式的支持性服務,以增進及維持個 案獨立功能,其照護模式可以是居家式、社區式或機構式的照護方式。

而在世界舞台上緊追歐美而在亞洲引領風氣之先的日本,在上世紀末 葉也已體認時代之潮流趨勢,新創了「介護」辭彙以應『長期照護』之迫 切需要性,即在「照顧」之餘,取其支持(介)及保護(護)之意,在日本雖此 一新創名辭尚未進入之常春大辭典(等同於國內辭海之權威性),但是日本從 幼稚園到大學乃至全國社會各階層已然知曉而琅琅上口而成重要之社會之 話題、政策之議題(許佩蓉、張俊喜、林靜宜、林壽惠、李世代,2006;李 世代,2009a,2009b;2010劉美吟)。反觀國內,產、官、學界領域級一般 民眾之間猶多人對『長期照護』未解,且不亦深入師習其操作及經營建制,

國內之長期照護當然更不易順利推動與發展。

貳、 長期照護之源起與推展:

長期照護自古有之,係指對人的長時間性照顧,內容兼顧對個人的生

克拉底時代的健康照顧,在 1900 年以前皆由家人負責其照護內容,只是 未有「長期照護」正式辭彙與制度體系之發展。

現今老人醫學(Geriatricas)的正式發展起緣於1881年南歐之法國及南斯 拉夫,20 世紀初由美國醫師 Nascher 所提出,但僅提及老化所造成的身體 結構功能及病理變化,未有完整評估及照護內容(李世代,2006)。1920 年開始有慢性病之概念;1935〜1945年間 二次世界大戰戰後,老年和失能 人口規模增加,包括退伍軍人、老年年金和失業救助金等愈來愈多,再加 上 1946年通過的改善醫院建設法案(Hospital Survey and Construction Act ),

進一部鼓勵護理之家發展。(盧美秀、陳靜敏,2012)機構式的照護的品質開 始被關注。此年世界衛生組織(WHO)成立,其嘗試界定健康之身心靈安適 (wellbeing)之本質與內含(1948-1958);1950年開始出現慢性病處理體制與實

務;1950-1960年間,隨著人口結構逐漸老化、老人長期照護需求不斷攀升,

再加上家庭結構改變,照護問題無法透過醫療之單一體系來有效處理解 決,故興起了長期性照顧、支持及保護(long-term care)之思維與議題,亦開 啟了緩和、安寧&終末(瀕死)期照護(palliative, hospice & terminal care)等延伸 性長期照護操作體系之濫觴。1970年起,健康照護之概念在醫療瓶頸之餘,

尚需有照顧、支持及保護(即統稱之為『照護』)之社會價值思維與概念實務,

也啟動了長期照護之內容本質,再下來即長期照護描述、分類化或分級化 之概念及操作,此思為理念在先進國家已開始形塑基本的社會價值,再依

此逐步操作發展內容項目、制度框架、體制平台、運作機制、專業內容、

證照設計、教育培訓、資訊工具….等 (洪綺霞,2009;劉美吟,2010;李 世代,2010) 。

1970 年以後各國陸續發展出各種照顧老人的福利與制度,然因機構式 照護使財務負擔日益沉重,人性化照護更趨短缺,從各先進國家發展經驗,

因而推廣「在地老化」ageing in place)政策,著重在居家照護、社區資源 整合、長期照護品質管理與醫療保險等方面;WHO 於 1980 年肇啟了國際 損傷不全、失能及殘廢(障)分類(International Classification of Impairment, Disability, and Handicaps, ICIDH);1990年起對導致之主要致死肇因或前置 死因必然帶出先前數年不等之失能,即死亡合併失能之概念,將健康問題 對人類社會衝擊重要性之優先順序排出;1999年起於進入21 世紀之前,因 應高齡化之挑戰,確立健康之新模型,並訂定與ICD 平行之ICF(International Classification of Functioning, Disability, and Health)健康架構,大舉推動長期 照護之相關宣導、傳播與建置。2001年,ICF之健康架構框架正式獲 WHO 批准,2002年正式公佈施行,2006年則展開全球性之推廣策略、實作與檢 討精進。其間,美國 1987 年由健康照護財務署(Health Care Financing Administration, HCFA;現改制為 CMS)通過的 OBRA(Omnibus Budget Reconciliation Act),1991 年更經由各學者發展出實際個案評估工具/基本 資料庫(Resident Assessment Instrument/ Minimum Data Set, RAI/ MDS)

Morris et al., 1997);德國於 1994 年推出全國性長期照護保險(Social Dependency Insurance, SDI)(Evers,1998;Schneider, 1999)以及日本於 2000 年實施的介護保險法(Ministry of Health & Welfare, 2000)等(洪綺霞,2009; 李世代,2010) 。

這些法案順應著各國長期照護的需求,不斷的推陳出新,甚至發展出 長期照護政策廣泛性用途的問卷工具量表,獲得世界各國在照護政策上的 重視,部分國家並將評估結果納入保險給付中,使老人的長期照護內容更 周延、完整。

參、 我國長期照護發展:

台灣在 1993 年底老年人口數超過 7%,對長期照護的發展與規劃才趨 於較積極。衛生福利部(原行政院衛生署)(1995)在「我國長期照護需求與服 務體系之政策分析中指出,台灣長期照護發展分為四個時期:混沌期、萌 芽期、發展期、建立期。(陳惠姿,2004;劉淑娟等)2007年增加部分長期照 護發展的現況,將發展時期延為五個階段:混沌期、萌芽期、制度建構期、

資源快速發展期、及產業化時期。各階段重要的發展事項敘述如下:(引自劉 淑娟等,2007;台灣長期照護協會網頁)

一、渾沌期(1985年以前)

1980 年『老人福利法』正式公佈實施,並制訂『殘障福利法』,公佈

利、老人福利、殘障福利促進委員會。同時「老人福利法」正式公佈實施。

1983 年衛生福利部(原行政院衛生署)在偏遠地區衛生所成立『群體醫療執業 中心』,其下設有『基層保健服務中心』,由公共衛生護士對轄區老人及 慢性病患提供老人保健、慢性病防治、用藥及生活保健之指導。此時期並 沒有明確的長期照護概念或政策,只是基於時機需要提供個案相關服務。

二、萌芽期(1986-1990年):

1986 年「中老年病防治四年計畫」為衛生福利部(原行政院衛生署)「醫 療保健計畫籌建醫療網計畫』中重要的子計畫,針對高血壓、糖尿病及腦 中風建立工作體制,加強防治,並將居家照護列為重點工作。1987 年衛生 福利部(原行政院衛生署)以實驗計畫方式委託台北市護理師護士公會,推展 居家護理服務。1989 年中央信託局同意以實驗計畫方式,開始試辦居家護 理納入公保支付, 1990 年則擴大到除了精神病患以外的所有公保病人。此 時期透過實驗計畫,居家護理模式得以建立並納入保險。政府也開始以實 驗計畫方式介入長期照護的發展。

三、發展期(1991-1993年):

1991 年配合國家六年建設,修改醫療網第二期計畫,在特殊醫療服務 項目下,特別提出『加強復健醫療及長期照護服務』的項目,內容包括:

設專賣機構、建立服務體系、擴充及充實有關設備、將長期照護列入國民 保健、推展日間照護、增置員額及培訓人才等六項。1993年衛生福利部(原

行政院衛生署)推動「國民保健計畫」,將中老年病防治及長期照護服務納 入計畫重點,並研訂獎勵措施獎勵提供服務及機構設置。且公告「護理機 構設置標準」等相關法令,使「居家護理」、「護理之家」及「日間照護」

等長期照護服務之護理機構有所依據。此時期長期照護的專業組織成立與 長期照護有關的法源也出現在護理人員法中。

四、建立制度期(1994-1996年):

1994 年衛生福利部(原行政院衛生署)委託「中華民國胸腔暨重症加護醫 學會」辦理「呼吸器長期依賴病患照護計畫」,讓使用呼吸器長期依賴病 患得到居家及機構式長期照護服務。1995年依據「長期照護中長程計畫」,

修正「醫療發展基金申請作業要點」將醫院護理之家納入獎勵之對象、衛 生福利部(原行政院衛生署)制訂『安寧療護』相關設置規範,提供癌症末期 病患特殊照護服務;全民健保開辦將『居家護理』納入保險給付中;強力 推動『出院準備服務』,建立轉診制度,落實持續性照護服務。此時期政 府透過獎助政策及教育宣導,讓長期照護機構大量設置成長,政府開始訴 求社會化長期照護及持續性照護。

五、資源快速發展期(1997-2001年):

1997 年『殘障福利法』更名為『身心障礙者保護法』,並將護理機構 納入法規中;「老人福利法」修正,老人的年齡由 70 歲降為 65 歲;將老 人福利機構修正為長期照護機構、養護機構、安養機構、文康機構、服務

機構等五類。另衛生福利部(原行政院衛生署)發表『衛生白皮書-跨世紀衛 生建設』,提出長期照護發展以健全醫療照護體系為主;方針以居家及社 區式照護服務為主(占 70%),機構式照護服務為輔(占30%)。1998 年 衛生福利部(原行政院衛生署)提出「老人長期照護三年計畫」。內容包括:

建立整合性服務網絡、普及機構式照護設施、充實社區化照護設施、加強 長期照護人力培訓、及提升長期照護服務品質等。同年,修正『護理機構 設置標準』,對護理機構人員配置、負責人資格及設置面積等規範予以放 寬,利於業者之合法立案。而內政部則提出「老人照護安養方案」,目標 為保障老人經濟生活、維護老人身心健康、提昇老人生活品質、充實老人 照護人力設施,及落實老人居住、安養服務。1999 年行政院成立老人福利 推動委員會,研訂「建構台灣長期照護體系十年計畫」。2000 年由行政院 社會福利推動小組進行三年「建構台灣長期照護體系先導計畫」。追求「在 地老化」的社區式照顧,期望建構我國長期照護體系之前置作業,並進行 實驗社區試辦計畫。2001年衛生福利部(原行政院衛生署)、內政部社會司與 退輔會等成立跨部署長期照護工作小組。同年,行政院內政部進行全國第 一次養護機構評鑑。政府積極的以政策督促長期照護機構合法立案,強調

『在地老化(Aging in Place)』的照顧目標,發展社區式長期照護及連接式資 源服務。鼓勵多元的長期照護模式發展,並利用督考評鑑提升照顧品質。

六、產業化時期(2002年以後年):

政府制定政策,積極結合政府各相關部會及民間各專家、學者及團體組 織,加強長期照護政策與實務的整合與服務。2002年行政院修正與核定「加 強老人安養服務方案」及「照顧服務福利及產業發展方案」,希望結合民 間力量,共同加強推動老人保護與發展照顧服務支持體系。內政部全國社 會福利會議將「建構完整之照顧服務體系」列為議題之一。2004 年行政院 社會福利推動委員會決議於該委員會下另組成「長期照顧制度規劃小組」,

就長期照顧政策的相關具體內容詳加規劃。2005年衛生福利部(原行政院衛 生署)規劃「特殊照護模式暨失智老人居家照護模式試辦計畫」。行政院核 定「建立社區照顧關懷據點實施計畫」及「加強老人安養服務方案」,建 立社區照顧關懷據點實施計畫、失能老人及身心障礙者補助居家服務計 畫…等。2006 年 9 月行政院院會通過大溫暖社會福利套案,在「強化老人 安養」策略下,將「建構長期照顧體系十年計畫」列為旗艦計畫。至此「在 地老化」的精神在我國重要政策與目標中嘗試落實(衛生福利部(原行政院衛 生署),2007)。但長照十年計畫之經費來自政府預算支應,因此適用對象有 所限制,無法涵蓋全部的需求人口。相關補助對於經濟弱勢的負擔仍然偏 重,特別是在農業縣市與偏遠地區。法令與中央主管機關分散於不同單位,

或是沒有法規依據,扶物輸送不均,執行成功的縣市多集中在都會地區 2007 年將「身心障礙者保護法」名稱修正為「身心障礙者權益保障法」;並修 正其條文。為使身心障礙之類別與國際接軌,爰參酌聯合國世界衛生組織

頒布之國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)之八大身心功能障礙類 別,修正該法所稱之身心障礙類別。另配合行政院組織改造,2013 年 7 月 衛生福利部整合衛生福利部(原行政院衛生署)原衛生業務及內政部社政業 務,並持續長期照護保保險法的推動,我國長期照護制度始能永續發展,

以滿足國內無論是政策總體方面或個人方面的需求。

第二節 長期照護需求

需求最主要的目的,是以滿足個人的需要為主,有關需求的理論有許多,

如:Maslow(1954)、Bradshaw(1972)等。心理學家 Maslow(1954)提出的五 種人類共同的需求分別為生理需求、安全需求、親密感需求、自尊需求、自我 實現需求,強調先滿足人類最基本的生理需求。 Bradshaw(1972)於社會福利工 作中,將需求分為四大類:

一、 規範性需求(normative need):指個人的情況低於政府機關所制定的情況,

或低於專家根據專業知識所評定之標準,而有需求予補救者。

二、 感覺性需求(felt need):指對於某問題或某種狀況,個人所想要滿足的需 求,相當於經濟學中的要求(want),此種需求完全依個人自己的感覺及自 己所訂定標準而異。

三、 表達性需求(expressed need):指已由個人轉化成欲滿足的感覺性需求,相 當於經濟學中所謂的需要(demand)。

四、 比較性需求(comparative need):指個人的情況明顯低於比某一比較團體之 個人平均狀況,相當於社會學中的相對剝奪(relative deprivation)的概念。

所有的人在所需的生活、健康與安全照護上,均或有一定比例的照護需求,

更有一部份是長期失能或身心障礙者者,其照護的原始及終極目標均在於了 解、掌握、滿足長期照護之需求/需要(needs/demands)。長期照護之需求/需要 須經界定、描述、評估、測量,再進一步建構相關體系投入、滿足之(李世代,

2002)。所以,需求/需要求之大小、多寡、高低、長短,整合性、可及性、可近 性、可用性、可替代性、配合性、改造性、個人偏好性、以及特殊考量性…均 必須突顯出來。

健康狀態充分影響照護需求,我國對於『失能』、『身體功能障礙』,以 及『心智功能障礙』的範圍的界定,經常呈現不一致與重疊交錯的現象,因不 同障礙人口之受限狀況不同,當定義不明時,就會造成需求評估不一,服務計 畫無法滿足個案需求的困境(李威,2011)。因此,建議長期照護相關從業人員應 熟悉相關概念與定義,以期能真正落實長期照護服務之提供,滿足個案的需求。

依國外觀點推估,台灣之國人一生中『長期照護需求時段』約為7.3 年,其 中男性平均需分攤到6.4 年,女性平均須分攤到8.2年之「長期照護」服務需求

(李世代,2010) 。世界衛生組織(WHO)估計,未來十年,長期照護的需求在發

展中的國家將成長四倍,現存的照護系統,已不能充分滿足長期照護需求的快 速成長(Brodsky, Habib, & Hirshfeld,2003)。國內長期照護機制尚未有效整合,如

何結合並運用有限的資源與需求評估工具,以滿足個案生理、心理、社會及經 濟層面的需求,將是政府及整體社會必須面對的挑戰。

第三節長期照護需求評估工具

長期照護需求概以護理及生活照護為主,以醫療為輔(李世代,2010)。

長期照護需求的重點在於健康功能執行的情形,需了解「完全健康功能狀態」

之定義,從社會常態的角度來分析(Kane & Kane, 1987),才能真正滿足具長 期照護需求族群之需求,並善用適當驗證之套裝評估工具之設計來輔助長期照 護需求之評估與掌握,始能有助於照護計畫之擬定與最適當服務之提供。

張媚等(2001)綜合國內外長期照護相關文獻,並彙整國內外長期照護評估工 具後,發現因為長期照護需要主要因失能而引起,失能又可以大致分為生理及 日常功能方面的失能,及心理、認知方面的失能。此外,個人外在的社會因素 包括家人朋友能提供的照顧、支持,以及個人周遭的居住環境是否安全便利也 會影響其長期照護需求。

評估長期照護需求相關之功能性健康狀態工具不下數十種,涉及的專業領 域也非常多。包括有身體功能量表(Physical Function Scale)、認知功能評估工具 (Mental Function Scale)、社會功能量表(Social Function Scale)及其他各種各式功 能評估量表。因此將介紹常被使用的評估工具,簡述如下:

壹、 身體功能量表/日常生活活動評估工具:

一、日常生活活動獨立指數 (Index of Independence of ADL)

這個量表是美國醫師Katz及其研究同仁(1963) 發展的,此量表將六 項日常生活活動:吃飯、大小便控制、轉位、如廁、穿脫衣服、洗澡;

予以分級量化,目前已經有標準化 的評估方法。Katz等人並依據這六項 日常生活活動狀況發展出獨立指數(Index of ADL),經過應用在多種慢性 病病人,發現此獨立指數可以作為病人整體功能的指標。Katz 的研究結 果並顯示喪失這些功能的病人其功能恢復的順序依次是:進食及大小便 控制最早、其次是轉位及如廁,最晚是洗澡和穿衣。(Katz et al.,1943;張 媚等,2001;林麗嬋等,2010)

二、巴氏量表 (Barthel Index)

經Mahoney及 Barthel 於 1965年發表後被廣泛用於復健領域,用於 測量病人的治療結果。此量表包括十項自我照顧能力及行動能力。每一 項依完全獨立、需要協助和完全依賴分成 2 到 4 級,各項在同一級有不 同的加權計分,如轉位功能及行走功能完全獨立者各給15分,洗澡及個 人衛生完全獨立者各給 5 分,其餘項目(進食、如廁、上下樓梯、穿脫 衣服、大便控制、小便控制)完全獨立者各給 10 分。總分可由 0到 100 分。一般 0-20 分 為完全依賴,21-60 分為嚴重依賴,61-90 分為中度依 賴,91-95 分為輕度依賴,100 分為完全獨立。此量表的好處是每項都有 標準化的評分方法,評估省時、方便,即使非專業人員的評估也相當可

靠;其缺點是每一項目只分2-4級,每一等級為5分,對較小的功能差別 不夠敏感。(Mahoney, Barthel,1965;張媚等,2001;李世代,2008)。

目前國內在外籍看護工的引進方面80歲以下以巴氏量表 得分35分以下 可申請外籍看護工,新增年滿80歲且巴氏量表分數 60分以下可申請。(引 自勞動部勞動力發展署)

三、工具式活動功能量表(Instrumental Activities of Daily Living,簡稱 IADL) 1969 年 Lawton and Brody 發表工具性或複雜性生活活動功能量表

(IADLs)此量表主要在評估較複雜、需要比執行ADLs 更高能力的處理 常規生活或活動能力事項。此量表由 5-15 項之題目所組成,常用者為評 估8個項目:使用電話、購物、做飯、做家事、洗衣、戶外交通、用藥、

理財,每一項可分為3至5個等級,但計分方式亦可採二分法,即l分或 0分(Lawton,Brody,1969;張媚,2001;李世代,2008)。

四、功能獨立量表 (Functional Independence Measure, 簡稱FIM)

Hamilton et al., 1987發展FIM 量表的目的是為評估有多項失能病人 的復健進展及結果,FIM量表是依據Granger及 Gresham (1984)提出的失 能模式(disablement model)發展的,這個失能模式則是從世界衛生組織 (WHO, 1980) 的損傷、失能、殘障國際分類 (International Classification of impairments, disabilities, and handicaps, 簡稱 ICIDH)的概念衍生出來的。

FIM量表共包含 18個項目,主要內容為自我照顧(含攝食、個人衛生、

洗澡、穿脫上衣、穿脫褲裙、及如廁六項)、排便(含小便控制及大便 控制二項)、移位(含至床、椅子、輪椅,至馬桶,及至浴盆、淋浴共 三項)、走動(含行走、或輪椅行動、或兩者皆有,及上下樓梯二項)、

溝通(含理解及表達二項)、社會認知(含社會互動、解決問題、及記 憶三項)。每一項依據個案完成該項任務需要他人協助的程度評給1至 7 分。整體來說,FIM 量表評估的範圍較巴氏量表廣泛,多出溝通及社會 認知方面的項目,計分也更精細。FIM 的作者計算出 FIM 總分 1 分等於 個案平均每天需要 3.38 分鐘其他人的協助。已有研究報告此量表有相當 高的評分者間信度(inter-rater reliability) 及表面效度( face validity) (引自 張媚等,2001)。國內曾有高雄醫學院陳信穎等(1993)曾發展 FIM 中文版 量表。

貳、認知功能評估工具:

一、簡易心智量表(Mini-Mental State Examination,MMSE)

1975由Folstein, Folstein &McHugh所發展之簡易心智量表(MMSE)

用來評量受試者認知損傷程度,評估內容包括六類:時間定向(orientation to time)、地點定向(orientation to place)、訊息登錄(registration)、

短期記憶(short memory)、注意力及計算(attention and calculation)以 及語言(language),認知損傷的界定分數會隨著教育程度有所調整:

MMSE 得分在 18 分(針對未受過教育者)、20 分(適用受過 1 至 2

年教育者)以及 22 分(適用受過 2 年以上教育者)以下者,會分別被 判定為認知功能受損。其優點為可反映出心智異常,但缺點是對於低教 育程度受測者不敏感。(張媚等,2001;劉淑娟等,2007)

二、認知功能量表(Short Portable Mental Status Questionnaire,SPMSQ):

Pfeiffer(1975)所設計,以問卷方式進行施測,針對意識、記憶力、

定向力、注意力、思考及一般知識等六個項目,初步瞭解長者心智健康 狀態,測試結果答錯 3 題(含)表示輕度心智功能障礙,答錯5至7題 表示中度心智功能障礙,答錯 8 至 10 則表示重度心智功能障礙。此量 表簡短易操作、省時、不受教育程度影響,國內也有一些長期照護機構 應用其篩檢申請入住者之心智狀態。(張媚等,2001;劉淑娟等,2007) 三、認知能力篩檢表 (Cognitive capacity screening examination, 簡稱 CCSE):

Jacobs(1977)所發表,包含定向感、語言、記憶、抽象能力、及判斷 力等30 個項目,是對認知缺失的一種簡短、量化、客觀的篩檢測驗,最 初用於評估住院中的內科及精神科病人。Kaufman 等人(1979)再度針對神 經科病人測試此量表發現與神經學檢查比對之下 CCSE 顯示病人有認知 缺失時,其結果可信度高,但是 CCSE 顯示病人無認知缺失時,其結果 常 有 誤 導 之 虞 , 輕 度 擴 散 性 的 智 能 喪 失(mild diffuse intellectual dysfunction),例如失智者(Dementia),及一些個別的智能缺失,例如失語 症及嗅覺喪失症者就無法檢測出來。(張媚等,2001;劉淑娟等,2007)

叁、社會功能評估工具:

包括有社會網絡量表(Network Orientation Scale; NOS)、社會支持評 估表(Social Support Appraisal Scale; SSAS)、家庭支持功能量表(Family Support Function Scale)、家庭受衝擊程度評分表(ESCROW)、病人照顧 品質不良指標(Poor Quality Index of Patient Care)、照顧者負荷評估表(Care Giver Loading Scale)、照顧者負荷調查表(Care Giver Loading Inquiry)、

生活品質量表等(李世代,2009)。

肆、長期照護綜合評估表

一、基本資料庫(minimum data set ; MDS)

Morris, Murphy 與 Fries等人於1990年所設計,係護理之家住民的 完整功能評估工具。為美國聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助計畫 (Medicaid)所使用的基本資料庫,能反映個案的整體長期照護需求,在品 質管控與經費給付中,亦扮演著相當重要的角色。MDS 的評估與照護篩 檢內容分為19大項,非常詳細的收集住民身、心、社會各面向之照護資 料,大部份的指標以近期 3-7 天內的狀況為準,包括辨識與背景資訊、

認知型態、溝通能力/聽力、視力、情緒與行為型態、精神歸屬感、生理 功能與身體問題、過去 14 天的排泄控制情形、疾病診斷、健康狀況、

口腔/營養狀態、口腔/牙齒狀況、皮膚狀況、娛樂活動型態、用藥情形、

特殊治療與過程、出院可能性與整體狀況、評估者資訊、藥物清單等。

(張俊喜,2005;劉淑娟等,2007)。MDS 不僅有利於個別照護計劃的 擬定、服務品質的督導,且可用來計算住民需求的資源、設定付費等級,

並提供服務品質改善及給付標準之參考依據。

二、高齡者照護計劃分類分級量表 (Typology of the Aged with Illustrations, TAI)

日本醫療福祉大學高橋泰教授,有感於 RAI的推廣上有一些問題學

1996年開始針對機構高齡者的需求程度著手進行研究,其以 MDS 為 參考基礎,進而發展出「高齡者照護類型」的新指標。TAI 內容包括精 神、活動、飲食、排泄、醫療等五項需求等級,並計算照護需求指數(Care Requirement Index, CRI)以了解長期照護需求情形。其需求評估相當於 MDS,除了醫療需求程度僅分級為「5、4、2、1、0」之等級(未有 3 的等級),其餘四項則從5至0分為六個等級,5分為最健全或最高程 度,0分則為最差或最低程度(高橋泰,2002;inter RAI Taiwan,2007;

洪綺霞,2009)。此量表不僅可以歸納個人評估結果及提供適當照護外,

更可勾勒出構營運效率之指標。

三、日本介護認定調查票(即日本介護評估表) (一)、發展背景

日本介護保險開辦之前的需求評估是由地方政府職員與專業人士檢

會福祉專業人員決定個案是否能使用服務或入住護理之家。大多地方政府 都擁有獨立的「合議會」,但是各區專業人員的判斷與評估必然差異,甚 至因為政策壓力導致仍具有獨立生活能力的老年人可能入住到機構,這樣 的評估方式仍可能過於主觀或不盡公平。發展本土化的需求評估工具耗時 費 力 , 事 實 上 厚 生 勞 働 省 直 到 1996 年 還 嘗 試 採 用 美 國 所 發 展 搭 配 OBRA 法 案 之 資 源 利 用 群 組 第 三 版 (Resource Utilization Groups

Ⅲ, RUG-Ⅲ):基本資料庫(Minimum Data Set,MDS),後來未被採用的 原因是因無法完全解釋日本人資源使用的型態,而且有文化上之差異,另 外使用基本資料庫(MDS)必須接受特殊訓練,對於介護保險開辦前需要 依賴大量的專業評估人員並不可行。

1995 年第一版的介護認定調查票在相關學者指導專業照護人員於長 期照護機構中進行大規模研究後產生。這個介護認定調查票的研究計畫在 日本的健康服務/政策研究史上是前所未有的大型研究,除此之外更由中央 政 府 製 作 教 育 訓 練 光 碟 及 使 用 手 冊 , 並 且 由 地 方 政 府 對 評 估 人 員 進 行 3 到 7 天的訓練,特別是在不同情況下需求評估的角色扮演,包括在 評估失智症老年人時應將主要照顧者意見納入。(李世代等,2009)

日本政府依據學者所提出發展新評估工具的三個原則:(1)使用標準 化的工具,且受過訓練的調查員對於同一個申請者的評估結果必須相似;

(2)結果必須以評估問卷為依據;(3)需求(needs)必須以標準化的測量單

位呈現,進行工具發展,另外必須注意的是介護保險導入後長期照護已成 為明確且均等之權益,個人收入、財產及家庭照顧的可及性已經與納入保 險無關(劉美吟,2010)。

(二)、發展過程:

1995年第一版介護認定調查票問世,其內容以身心功能狀況相

關項目為主,包括特別養護機構8項目共14分類;居家高齡者 5 項目共8分類,提供的介護服務加上精神上負荷相關調查結果將介 護程度分為6級(要支援1級與要介護5級)。調查時同時實行民意 調查,雖然大多的都覺得此調查簡單易懂但仍有著質疑,其意見為 是否能反映出高齡者真實的狀況與擔心調查方法過於簡單。

1996 年進行大規模之1分鐘時間研究(1 minute time study)

並依實際成果設定提供各種介護服務所需的時間。內容為身心功能狀況 相關項目,總題數為71題。並根據身心功能狀況相關項目進行要介護認 定試行事業確認個案群介護服務的種類與屬性,所有介護服務時間合計 成為認定的『基準』,將介護程度分為 6級(要支援1級與要介護5級)。

最受質疑之部分為無法確實反應失智症的要介護程度及一次判定之想法 不容易理解。

1997 年之評估量表內容為身心功能狀況相關項目,總題數為73 題且將問題行為之照護時間納入考量,但由於1996年之所用的要介護類

別理論無法完全解釋身心功能狀況,因此將 328 種介護服務活動分為 ADLs相關(直接生活協助)、IADLs相關(間接生活協助)、問題行為相關、

醫療行為及其他五個領域,並以樹狀模式推算需服務之時間。然後再依 照每個領域推計介護服務所提供的時間,將介護程度分為 6 級(要支援 1 級與要介護 5級)。受質疑之部分仍為為無法確實反應失智症的要介護程 度及一次判定結果是否能確實反映需求。

1998 年評估量表內容為身心功能狀況相關項目85項並加上醫 療相關行為 12 項。此為 2000 年日本導入介護保險制度所使用之版本,

除再檢討介護服務分類方式,分成直接生活協助、間接生活協助、問題 行為相關協助、功能訓練相關協助、醫療相關行為 5 個領域;另外依然 使用樹形圖來推計介護服務時間,而介護服務提供之時間為直接生活協 助時間加上醫療相關行為時間。將介護程度分為6級(要支援 1級與要介 護 5級)。對一次判定方法的主要看法包括將所使用之軟體公開、與前年 相比,一次判定結果有低估之傾向、有些狀況出現高估情形及建議應列 出「重新調查之理由」。此版本於1999年也就是介護保險實施的前一年 開啟介護保險制度之要介護認定工具。

2002 年再度改定,為介護保險制度實施後第一次修訂,低估失 智症者之需求及無法反應居家之介護程度區分之情形為改訂之原因,量 表內容經過刪除 12 項並追加 6 項,總計為 79 項,包含身心功能狀況相

關67項目與醫療相關行為12 項目。

2006年時再增加生活功能3項目,總題數為 82題。介護需求評估包

含直接生活介助、間接生活介助、問題行為、功能訓練相關行為、以及 醫療相關行為,等五個大面向,直接生活介助包括排泄、進食、入浴、

整容及移動等之介護;間接生活介助包括洗衣服、掃除等家事援助等介 護;問題行為包括徘徊遊走、不潔行為的處理;功能訓練相關行為包括 走動訓練、日常生活訓練等機能訓練;醫療相關行為包括一般醫療、輸 液的處置、壓瘡的處置等醫療介護等,將五大面向需求之程度(介護度)

以彙總之需求時間呈現。依2006年版82題版本之「介護認定調查票」,

其內容包括有基本調查項目、中間評估項目及特殊醫療項目等,概分十 個大項,並依所需照護時間分成七個等級,見表2-1。

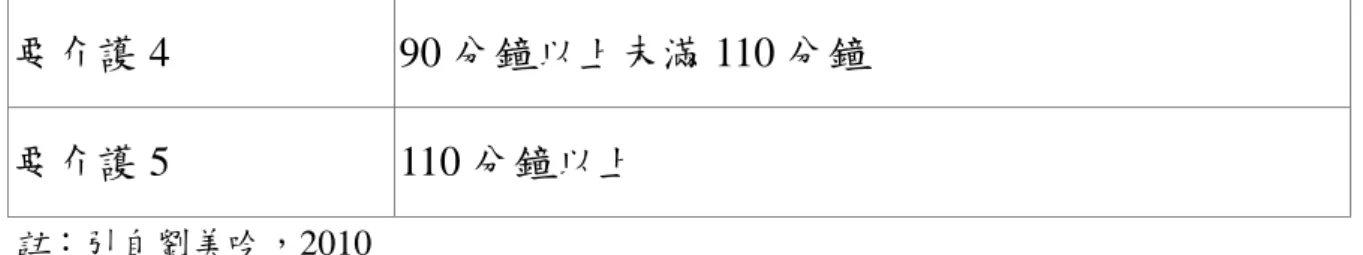

表2-1 要支援要介護分級及介護力

要支援、要介護程度 介護力/每日所需之照護時間 要支援 1 25分鐘以上未滿32分鐘

要支援 2 需要支援狀態中,32分鐘以上未滿50 分鐘

第二次判定時從要介護1移出具有改善可能之個案 要介護 1 需要介護狀態中32分鐘以上未滿 50分鐘

要介護 2 50分鐘以上未滿70分鐘 要介護 3 70分鐘以上未滿90分鐘

要介護 4 90分鐘以上未滿110 分鐘 要介護 5 110分鐘以上

註:引自劉美吟,2010

(三)、日本介護認定調查票現行量表之內容:

歷經多次的修改於2009年公告最新版本,量表內容包括身體功能及起

居動作 13項目(20題)、生活功能12 項目、認知功能9項目、BPSD

15 項目及社會生活適應 6項目加上過去 14 日醫療相關 12 項目及日常生活

自立度,總題數為74題,較之2006 年版版本減少6個題數,詳如表2-2。

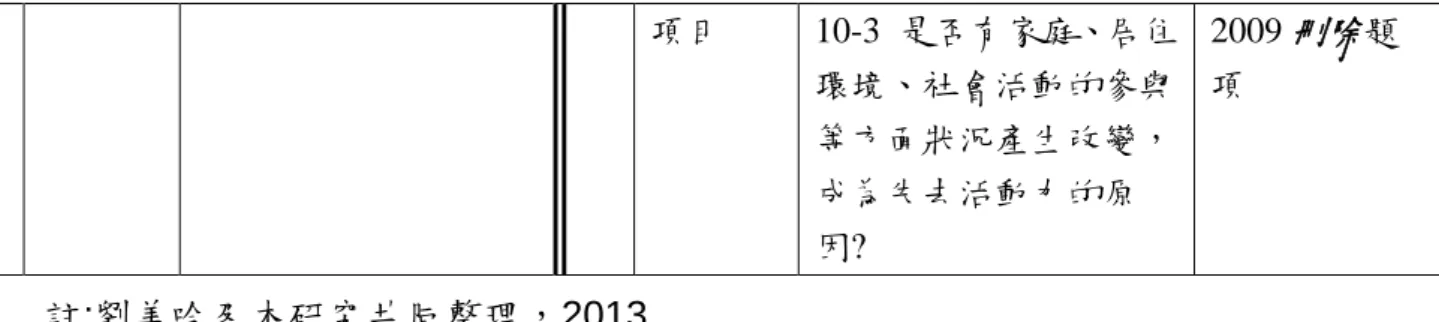

表2-2 2009 年與2006年介護認定調查票版本比較:

2009 2006 說明

面向 項目 面向 項目

2009-1-2刪除 肘關節與踝 關節選項。

1 身體功

能與起 居動作

1-1 麻痺、無力之有無 1 與麻 痺、攣縮 有關的 項目

1-1麻痺、無力之有無 1-2 攣縮之有無 1-2攣縮之有無

1-3 翻身能力 2 與移動 有關的 項目

2-1 翻身能力 1-4 起身(從臥到坐)能

力

2-2起身(從臥到坐)能 力

1-5 保持坐姿 2-3 保持坐姿 1-6 雙腳保持站姿 2-4 雙腳保持站立

1-7 走動 2-5 走動

1-8 站起來 3 與複雜

動作有 關的項 目

3-1 站起來

1-9 單腳保持站姿 3-2 單腳保持站姿

1-10 洗澡 3-3 洗澡

1-11 剪指甲 5 與身體

照顧有

5-1.4 剪指甲

關的項 目

1-12 視力 6 與溝通

有關的 項目

6-1 視力

1-13 聽力 6-2 聽力

2 生活功

能

2-1 移轉位 2 與移動

有關的 項目

2-6 移轉位 2006與2009

2-2 移動 2-7 移動 相同

2-3 吞嚥 4 與特別

介護有 關的項 目

4-2 吞嚥 2-4 食物攝取 4-3食物攝取

2-5 排尿 4-5排尿

2-6排便 4-6排便

2-7口腔清潔 5 與身體 照顧有 關的項 目

5-1.1 口腔清潔

2-8 洗臉 5-1.2 洗臉

2-9 整理頭髮 5-1.3 整理頭髮

2-10 上半身衣物的穿

脫

5-2.1上半身衣物的穿

脫

2-11 下半身衣物的穿

脫

5-2.2下半身衣物的穿

脫

2-12 外出頻率 10 廢用程

度相關 項目

10-2外出頻率

3 認知功

能

3-1 意思傳達 6 與溝通 有關的 項目

6-3意思傳達 2006與2009 相同

3-2理解自己每天的作 息

5 與身體

照顧有 關的項 目

5-6理解自己每天的作 息

3-3 說出自己的生日 6 與溝通 有關的 項目

6-5.2說出自己的生日

3-4短程記憶 6-5.3短程記憶 3-5 說出自己名字 6-5.4說出自己名字 3-6 理解現在的季節 6-5.5理解現在的季節 3-7 理解所在的場所 6-5.6理解所在的場所

3-8 遊走 7 問題行 7.10 遊走

3-9外出後就無法回來 為 7.12 外出後無法一個 人回到醫院、看護中心 或是家裡

4 精神、

行為障 礙

4-1被害妄想相關行為 7 問題行 為

7.1 被害妄想相關行為

2006與2009 4-2捏造與事實不符之 相同

話語

7.2 捏造與事實不符 之話語

4-3情緒不安定 7.4 情緒不安定 4-4 日夜顛倒 7.5 日夜顛倒 4-5一直重複同樣的話 7.7 喋喋不休說著同

樣的事情或是發 出令人不悅的聲 音

4-6發出很大的聲音 7.8 發出很大的聲音 4-7抵制或抗拒接受照

護

7.9 抵制或抗拒接受 照護

4-8情緒或行動顯現不 安的情況

7.11 說「要回家」,呈 現出坐立不安 言語表 示要回家

4-9總是想一個人擅自 外出

7.13總是想一個人擅自 外出

4-10收集癖 7.14 收集癖

4-11弄壞東西或衣服 等

7.16弄壞東西或衣服等 4-12嚴重的遺忘 7.19 嚴重的遺忘 4-13自言自語、獨自發

笑

2009新增題項

4-14擅自作出違常的 行為或舉止

2009新增題項

4-15講話無頭緒 2009新增題項

7 問題行

為

7.3 看到或是聽到實際 上並不存在的東西

2009刪除題項

7.6 言談粗魯無禮或是 行為舉止粗暴

2009刪除題項