LIMA

PERSPEKTIF

ANTIKORUPSI

KPK BAGI

ANGGOTA DPR

2014-2019

Prakarsa tentang

pemberantasan korupsi,

penegakan hukum,

politik, kerakyatan, &

pemerintahan

SAMBUTAN PIMPINAN

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa, atas perkenan-Nya buku ini terselesaikan. Penyusunan buku ini menjadi bagian ikhtiar KPK membangun sinergi dengan DPR dalam mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ini disusun dari hasil abstraksi kiprah KPK selama kurang lebih 10 tahun berjalan. Oleh karenanya isu yang disampaikan merentang tidak hanya berisikan tema-tema yang berkaitan dengan tantangan kebangsaan umum semata, namun mencakup pula soal yang ada di kelembagaan DPR sendiri.

Terdapat dua tujuan atas penyampaian gagasan yang teramu dalam buku ini kepada anggota DPR. Pertama. KPK memberikan prasaran atas tema-tema besar pemberantasan korupsi yang harus mendapat perhatian mendalam anggota DPR dikala melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kedua, penyampaian gagasan dari KPK ke DPR merupakan upaya komunikasi konstruktif dengan DPR untuk bekerja bersama.

Akhir kata, Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Sdra/Sdri. Besar harapan kami, materi yang teramu dalam buku menjadi tambahan informasi dan ditindaklanjuti dikala melaksanakan tugas dan kewenangan lembaga. Harapannya, perwujudan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bebas dari korupsi bukan menjadi hal yang utopis namun menjadi keniscayaan..

Salam Antikorupi

DAFTAR ISI

Pendahuluan

3

Tujuan

9

Tantangan Ke-indonesian

10

Komitmen Anggota DPR dalam Pemberantasan Korupsi

18

Perspektif Antikorupsi Anggota DPR

19

Perspektif I : Penguatan Parlemen

20

Perspektif II : Penguatan Pembangunan Negeri

35

Perspektif III : Penguatan Pranata Kebangsaan

61

Perspektif IV : Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Dan Penerimaan Negara

80

Perspektif V : Penguatan Kesejahteraan Rakyat

105

PENDAHULUAN

Menyongsong masa kerja anggota DPR periode 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif menyampaikan sejumlah gagasan upaya pemberantasan korupsi. Gagasan yang disampaikan merupakan abstraksi pengalaman-pengalaman KPK selama kurang lebih 10 tahun kiprahnya. Gagasan-gagasan yang disampaikan diharapkan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti anggota DPR di kala menjalankan tugas dan kewenangannya. Harapan KPK, dengan adanya tindak lanjut terhadap sejumlah gagasan yang disampaikan ini kelak bisa mengakselerasi pencapaian tujuan berbangsa sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945.

Signifikansi penyampaian gagasan pada anggota DPR setidaknya tidak dapat dilepaskan dari empat hal. Pertama peran strategis DPR. DPR merupakan institusi yang diharapkan mampu mengawal roda penyelenggaraan kehidupan bernegara. Fungsi-fungsi kelembagaan yang diamanatkan mencakup penganggaran, legislasi dan pengawasan akan sangat menentukan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya negara. Optimalisasi pelaksanaan fungsi bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa akan membawa Indonesia ke arah yang dicitakan bersama.

Kedua, kekinian DPR. Di era reformasi, alih-alih menjadi lokomotif pemberantasan korupsi, DPR dipersepsikan masyarakat sebagai sarang koruptor. Stigma ini tidak dapat dipisahkan dari mencuatnya kasus-kasus korupsi yang membelit anggota legislatif di periode sebelumnya. Statistik di KPK menunjukan selama periode 2004 sampai juli 2014 tercatat tidak kurang dari 75 anggota DPR dan DPRD yang terjerat proses hukum KPK1.

Korupsi yang dilakukan oknum anggota DPR tidak dapat dipisahkan dari kewenangan yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri di era reformasi, lembaga DPR mengalami penguatan yang signifikan. Adagium ‘power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely’ menemukan embrionya pada pelaksana fungsi DPR.

1 Anti-corruption Clearing House, ‘Penanganan tpk berdasarkan profesi/jabatan’,

diakses 02 September 2014 pada laman:

Hal ketiga, krisis ideologi kebangsaan. Realisasi pengembanan, pengejawantahan, dan pengamalan tata kelola negara dan pemerintah dalam enam dekade ini telah menimbulkan sejumlah problem besar. Di antaranya adalah tentang krisis praktik kepemimpinan, ruh, dan ideologi kebangsaan (UUD tahun 1945), negara hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Problem besar ini telah lama mengakibatkan terjadinya praktik korupsi sistemik dan tidak berjalannya pemberdaulatan tata kelola perekonomian negara untuk kepentingan rakyat (demokratisasi perekonomian negara).

Landasan ketatanegaraan menegaskan bahwa yang berdaulat adalah rakyat (UUD pasal 1 ayat 2) sebagai “subyek hukum permanen”. Kekuatan status hukum rakyat adalah terkuat dan legitimasinya permanen. Sedangkan negara dalam pengertian lembaga negara bersifat tidak permanen, dapat dibubarkan jika pemimpinnya mengkhianati konstitusi. Dalam praktik, posisi rakyat semakin dilemahkan dan posisi negara kian diperkuat oleh negara. Artinya, demokrasi sekarang sedang menghadapi tantangan yang mencemaskan, dan yang paling menderita: “Rakyat”, sedangkan negara mengalami krisis martabat.

Sejalan dengan situasi ini, perembesan nilai-nilai materialisme-pragmatisme-hedonisme yang tidak sesuai dengan konsep “manusia otentik” dan menyimpang dari ideologi bangsa dengan cepat merubah cara pandang para pejabat publik. Penguasa, sebagiannya gagal memaknai aspirasi rakyat dan secara simultan rendah keadabannya dalam memaknai ruh ideologi bangsa. Strategi pembangunan gagal mengartikulasikan hak-hak demokrasi rakyat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan mengakibatkan kemiskinan multi-dimensional.

Ruh dan komitmen nasional untuk mengedepankan kemerdekaan (liberty) dan sekaligus menghadapkannya dengan penjajahan (colonialism) tidak diserap sepenuhnya dalam perumusan kebijakan nasional yang based on people empowering. Yang terjadi, kemudian, adalah kolonialisasi sektor ekonomi oleh kaum neo-liberalisme dari dalam negeri dan asing. Kebijakan sektor migas, minerba, hutan, pangan, serta pengembangan kawasan hunian, kawasan bisnis, dan pusat belanja super mewah, dan internasionalisasi pendidikan adalah fakta sempurna terjadinya krisis ideologi dalam ruang publik.

lebih sistemik dan struktural. Korupsi sistemik dalam bentuk corruption by design dengan dampak kerugian perekonomian negara, lumpuhnya demokrasi ekonomi, dan pelanggaran HAM adalah akibat semata krisis ideologi dan komitmen kebangsaan. Proses-proses politik gagal melahirkan sumber daya insani pemangku amanah rakyat, justru menciptakan atmosfir politik yang terasa hipokrit.

Pemimpin dan kepemimpinan semakin kehilangan makna hakiki. Hubungan antara rakyat dengan negara bukan sebagai hubungan yang menghadirkan suasana keteduhan perlindungan rakyat dan hak-hak dasariahnya. Cita-cita negara “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” kian menjauh capaiannya. Perbaikan sistem tata kelola negara dan pemerintah saatnya dinafasi oleh ruh dan ideologi kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai relijiusitas, kejujujuran, keadilan, dan transparansi.

Keempat, sistemiknya praktik korupsi. Keberadaan Negara Republik Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut hanya akan terwujud jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal2.

Sayangnya, berbagai faktor menyebabkan upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut menghadapi kendala. Ada cukup banyak survei dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat memandang korupsi sebagai permasalahan utama bangsa yang perlu segera diatasi, jauh di atas faktor lain3. Di satu sisi, survei dan penelitian ini mengonfirmasi

dugaan tentang parahnya tingkat korupsi di Indonesia, tetapi di sisi lain hal tersebut perlu diapresiasi karena paling tidak masyarakat telah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu korupsi.

Memberantas korupsi memerlukan partisipasi masyarakat, karena ini bukan saja masalah penegakan hukum, tetapi juga tentang cara berpikir dan tingkah laku. Dengan kata lain, korupsi juga merupakan masalah sosial dan budaya. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka

2 Sistem Integritas Nasional Indonesia: konsep dan flosof, KPK, 2013.

tingkat kepedulian dan kemarahan masyarakat tersebut merupakan modal yang penting bagi upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan mempunyai sejarah yang panjang; bahkan lebih panjang dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia4. Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi

sudah merajalela; bahkan VOC, sebuah BUMN milik pemerintah Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia, terpaksa gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC digantikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, dimana praktik korupsi tetap tumbuh subur. Setelah masa kemerdekaan, masa orde baru, hingga masa paskareformasi 1998, korupsi tetap subur.

Upaya memberantas korupsi bukanlah agenda baru di Indonesia. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan berbagai peraturan dan mendirikan beberapa institusi untuk memberantas korupsi termasuk korupsi di lingkungan angkatan bersenjata. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah membentuk Tim Empat yang salah satunya bertugas memberantas Korupsi, diikuti dengan berbagai institusi dan peraturan yang semuanya ditujukan untuk menekan tingkat korupsi. Setelah reformasi 1998, pada tahun 2003 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diikuti dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setahun kemudian. Ada beberapa Instruksi Presiden yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan selama periode reformasi.

Kehadiran KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah membuka lembaran baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan pemberantasan korupsi yang terkesan formalitas dan basa-basi, yang terjadi sebelum KPK dan pengadilan Tipikor terbentuk, pun diakhiri. Dampaknya, cukup banyak koruptor, yang dikualifikasi sebagai High Ranking Officials, yang tertangkap dan dipidanakan. Sebagai anak kandung reformasi, KPK mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat penting, tidak saja dalam mengonsolidasikan upaya memberantas korupsi tetapi juga untuk membangun gerakan sosial antikorupsi.

Terlepas dari berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan, tingkat korupsi di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Di tahun 2013, Indonesia berada pada urutan ke-114 dari 177 negara dalam peringkat Corruption Perception Index (CPI). Tanpa terobosan berarti, akselerasi kemajuan tidak akan berlanjut di masa-masa mendatang.

Maraknya korupsi politik di era demokrasi dan korupsi antarnegara di era globalisasi merupakan tantangan nyata. Globalisasi memungkinkan barang, jasa, orang, dan modal berpindah dari satu negara ke negara lain dengan mudah. Sayangnya, kasus korupsi pun ikut serta sebagai penumpang gelap proses globalisasi. Ada kecenderungan bahwa korupsi lintas negara akan semakin sering terjadi di masa mendatang. Pendekatan dan strategi baru diperlukan agar upaya memberantas korupsi dapat tetap dilakukan dengan optimal.

Upaya memberantas korupsi hanya akan berhasil jika ia menyentuh akar permasalahan. Korupsi adalah gejala dari rendahnya integritas institusi dan individu. Mengobati gejala saja tidak akan menyembuhkan. Tanpa memperbaiki integritas, suplai koruptor baru akan terjadi dan berbagai kasus korupsi baru akan terus bermunculan. Tanpa memperbaiki integritas, maka sebaik apa pun sistem yang diterapkan akan tetap muncul kolusi. Perang melawan korupsi akan menjadi perang abadi yang menguras energi dan sulit untuk dimenangkan. Kehadiran integritas di level individu, organisasi, dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Sistem yang akuntabel juga menjadi kata kunci utama lainnya untuk meminimalisir potensi korupsi. Integrasi antara sistem dan integritas inilah yang akan menjadi faktor fundamental pemberantasan korupsi.

Atas empat pertimbangan diatas, gagasan anti korupsi yang disampaikan KPK menjadi bagian penting guna memperkaya perspektif anggota dewan dikala menjalankan fungsi lembaga maupun dalam mewujudkan komitmen nyata pemberantasan korupsi. Dipahami bahwa tidak semua anggota DPR memiliki pengetahuan yang sama atas permasalahan yang dihadapi bangsa. Oleh karenanya, gagasan-gagasan yang disampaikan KPK diharapkan menjadi penanda bagi anggota DPR terpilih atas area-area utama yang harus segera dibenahi guna mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

TUJUAN

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penyampaian gagasan ini.

Pertama, KPK mengajukan prasaran berkenan persoalan-persoalan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Lewat pengajuan gagasan-gagasan, KPK tidak berpretensi mendikte fokus kerja anggota DPR, namun sejumlah kajian, studi, dan analisis KPK beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang disampaikan melalui buku ini merupakan tantangan besar yang harus mendapat respon serius dari anggota DPR. Dengan begitu, kemudian, diharapkan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga yang dijalankan oleh anggota DPR diarahkan dalam upaya menjawab gagasan yang disampaikan.

Kedua, anggota DPR dan KPK sejak awal sudah menciptakan komunikasi konstruktif untuk upaya pemberantasan korupsi.

Anggota DPR sebagai representasi rakyat dan KPK sebagai lembaga negara, pada hakikatnya, secara bersama, mempunyai kepentingan yang sebangun: mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera5. Oleh sebab itu, sinergi menjadi keharusan. Hasil

kerja KPK menjadi informasi berharga untuk ditindaklangjuti anggota DPR dikala menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan begitu, semakin mengoptimalkan sinergi kelembagaan antara DPR dan KPK dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.

TANTANGAN KE-INDONESIAN

Kekinian Indonesia

Genap 69 tahun Indonesia merdeka, telah banyak capaian pembangunan yang ditorehkan. Sekedar menyebut, di bidang ekonomi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Di tahun 2007, kala krisis finansial global terjadi, Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertengger di angka 6,3%. Sebuah capaian yang membanggakan di tengah kontraksi ekonomi yang banyak dialami negara lainnya.

Di fora internasional, Indonesia telah tergabung pada berbagai forum kerjasama baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Keanggotaan Indonesia pada Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN), World Trade Organization (WTO), G20 merupakan sebagian kecil keterlibatan Indonesia dikancah pergaulan internasional. Di tataran politik, Indonesia telah bertransformasi menjadi negara demokratis ketiga terbesar di dunia. Pemilihan pejabat politik di pucuk pimpinan eksekutif maupun keanggotaan legislatif, pusat maupun daerah, dipilih langsung oleh rakyat. Lebih jauh, Indonesia telah berhasil pula memisahkan peran antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian. Kepolisian yang selama 30 tahun lebih dibawah naungan TNI, menjadi institusi mandiri yang berada langsung dibawah Presiden.

Dari sekian banyak capaian pembangunan, layak dipertanyakan sejauhmana tujuan berbangsa yang terkandung dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tercapai. Hal yang lumrah dipertanyakan mencermati fakta empirik yang ada. Dalam lima tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sangat rendah. Sejak 2009 sampai 2013, tingkat kemiskinan hanya turun 3,98 juta. Lengkapnya, berdasarkan data BPS, dapat terlihat bahwa pada 2009 jumlah orang miskin adalah sebesar 32,53 juta; pada 2010 sebesar 31,03 juta; pada 2011 sebesar 30,02 juta; pada 2012 sebesar 28,59 juta; dan pada 2013 sebesar 28,55 juta.

Koefisien gini, yang merupakan indikator utama ketimpangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan penduduk, mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam kurun waktu 2009-2012 disaat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren membaik, angka koefisien gini mengalami peningkatan. Mengacu data Biro Pusat Statistik (BPS), pada 2009, nilai koefisien gini Indonesia adalah sebesar 0,37; pada 2010 sebesar 0,38; pada 2011 sebesar 0,39; pada 2012 sebesar 0,41; dan, pada 2013, sebesar 0,41. Meningkatnya nilai indeks koefisien gini tersebut menunjukan ketimpangan pendapatan penduduk terus membesar. Situasi yang tidak jauh berbeda juga muncul di tingkat wilayah. Di periode 2010-2012, indeks williamson selaku parameter ketimpangan pembangunan menunjukan nilai > 1. Artinya, ketimpangan pembangunan antar provinsi sangat tinggi.

Refleksi perwujudan tujuan berbangsa, tidak terlepas pula dari realitas layanan publik yang ada. Layanan publik sebagai bagian dari tugas pokok pemerintah masih memprihatinkan. Asas Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 mencakup kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan belum secara menyeluruh terlembaga pada pelayanan publik.

Fenomena Korupsi

Sulit dipungkiri, masalah-masalah di atas timbul karena korupsi. Korupsi merupakan issue

abadi yang dihadapi di banyak negara6. Ragamnya bervariasi, bermetamorfosa seiring

berjalannya waktu. Dalam konteks Indonesia, korupsi terjadi secara masif dan sistemik. Korupsi menyebar di setiap sendi kehidupan berbangsa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara terang bahwa tingkat korupsi yang masif di Indonesia membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

6 Dokumen Arthapharastra yang berumur 2400 tahun, Lihat Farrales, M, 2005, What is corruption:a history of

Situasi ini tergambarkan sekurangnya dalam bidang ekonomi, politik dan penegakan hukum. Dalam bidang ekonomi, korupsi menjadi sebuah pilihan yang mesti dihadapi dan dilalui pelaku usaha. Pelaku usaha dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya berdamai dengan lingkungan birokrasi yang korup. Menjadi rahasia umum bahwa sistem birokrasi yang ada turut menyuburkan praktek korupsi. Minimnya informasi yang memuat kejelasan tahapan, syarat maupun biaya menjadi contoh nyata yang kerap dihadapi pelaku usaha dikala bersinggungan dengan layanan birokrasi.

Tingginya intensitas korupsi dalam dunia usaha di Indonesia tergambarkan pula dari beberapa hasil survei. Sejak diukur di tahun 2001 sampai 2013, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada rentang angka 1.8 dan 3.2 (skala 0-10, 0 terendah dan sebaliknya). Hasil yang sama juga muncul dalam survei yang dilaksanakan oleh Political Economic and Risk Consultancy –PERC-. Di 2013, Indonesia bertengger pada posisi dua terbawah dengan nilai 8.85 (skala 0-10, 0 terbaik dan 10 terburuk). Rendahnya perolehan nilai tersebut menunjukan korupsi menjadi sebuah hal yang lumrah ditemui dalam pengurusan administrasi maupun perizinan usaha7.

Ranah politik tidak terlepas pula dari jangkauan virus korupsi. Sebagai sebuah aktivitas, politik sejatinya merupakan sarana mencapai kebaikan bersama8. Akan tetapi, fenomena

faktual menunjukkan individu yang terjun ke dunia politik lebih menitikberatkan pada upaya memperoleh kekuasaan ketimbang mendayagunakan kekuasaan yang dimiliki bagi kemaslahatan bersama. Terungkapnya beberapa kasus korupsi yang melibatkan politisi mengkonfirmasinya9.

Disisi lain, masif dan intensifnya pemberitaan atas korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif memicu sinisme masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat10. Kegeraman

masyarakat akan laku korup tersebut mendorong elemen masyarakat melalukan judicial review terhadap kewenangan DPR. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor

7 Penilaian atas kemudahan dalam memulai usaha menempatkan Indonesia pada posisi 175 dari 189 negara.

Lihat, The World Bank, 2014, Doing business 2014:understanding regulations for small and medium-size enterprises, The World Bank, hlm. 198.

8 Phillips & Rielly 1982, Key concepts in politics, Nelson Australia, hlm. 1.

9 Data penanganan korupsi di KPK sampai dengan Juli 2014, politisi yang terjerat proses hukum di KPK

mencapai 75 orang.

10 Indonesia Today, ‘DPR terkorup: inilah hasil survei soegeng sarjadi syndicate’, diakses pada 01 Mei 2013 di

laman:

35/PUU-XI/2013 menganulir kewenangan Badan Anggaran untuk membahas anggaran sampai tingkat kegiatan dan menghapus kewenangan DPR memberikan persetujuan APBN sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja.

Setali tiga uang, korupsi juga merasuk bidang penegakan hukum. Institusi-institusi konvensional yang berkait langsung dalam upaya penegakan hukum masih bergulat dengan

issue korupsi di internal organisasinya. Alih-alih sebagai tempat mencari keadilan, institusi penegakan hukum tersebut belum mampu secara optimal memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Buruknya kualitas institusi penegak hukum tercermin pula dari nilai indeks indeks Rule of Law11. Penilaian atas indikator sistem peradilan pidana sebagai salah satu

penyokong indeks rule of law menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi institusi penegak hukum di Indonesia12.

Imbas korupsi sebagaimana diurai diatas pada akhirnya merenggut hak rakyat untuk hidup sejahtera. Padahal, negara berkewajiban memajukan derajat kemakmuran rakyatnya. Negara mesti sanggup memuaskan tuntutan kesejahteraan sosial rakyatnya. Hak konstitusi adalah hak yang melekat pada tiap warganegara untuk meraih perlindungan, kesetaraan, kehidupan layak, dan kesejahteraan13. Kewajiban dan tanggung jawab itu harus terpenuhi, apakah negara

itu kaya atau tidak, karena bila tidak negara tersebut patut dikategorikan sebagai negara gagal, failed-state14.

Kewajiban negara menyejahterakan rakyatnya sesungguhnya sudah tertuang secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua mencetuskan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Lalu, pasal 28H ayat 2 memberi mandat bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

11 Rule of Law index merupakan index komposit dari penilaian beberapa indikator mencakup: constraints on

government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, dan criminal justice system. Lihat, The World Justice Project 2014, Wjp rule of law index:2014, The World Justice Project, hlm. 16.

12Untuk Indikator sistem peradilan pidana, Indonesia berada posisi 71 dari 99 negara dengan nilai 0.37 (skala

0-1, 0 terendah dan 1 terbaik). Lihat, The World Justice Project 2014, Wjp rule of law index:2014, The World Justice Project, hlm. 106.

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Dan, pasal 28H ayat 3 memerintahkan negara agar “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Lebih jauh, sejumlah pasal lain dalam konstitusi menguatkan tanggung jawab negara untuk memajukan kesentosaan warganya. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 34 ayat 1 (amandemen keempat) mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Kemudian, pasal 34 ayat 2 mendesak negara untuk “mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Lalu, dalam pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pasal-pasal di atas memberi amanat agar tiap warganegara bisa bebas dari ketakberdayaan. Pesan konstitusi ini sesungguhnya sudah jauh lebih dahulu sebelum Amartya Sen, peraih Nobel bidang ekonomi tahun 1998, mengatakan perlunya pembangunan sebagai proses menuju kebebasan. Bila pembangunan adalah sebuah proses menuju kebebasan, maka, bagi Sen, pembangunan mensyaratkan sirnanya sumber-sumber utama ketidakbebasan. Pangkal pokok ketakmandirian itu adalah kemiskinan, tirani, peluang berusaha yang diisolasi oleh negara, penghirauan akan penyediaan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi publik, pemerintahan yang represif, negara yang otoriter, dan masyarakat yang intoleran15.

Bila diperhatikan sejumlah fakta korupsi belakangan ini, kemudian membandingkannya dengan amanat konstitusi, maka terlihat bahwa korupsi sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam konteks ini, muncul semacam korupsi konstitusi16. Maksudnya

adalah bahwa ada kesengajaan untuk mengingkari amanat konstitusi; mengabaikan pesan-pesan konstitusi.

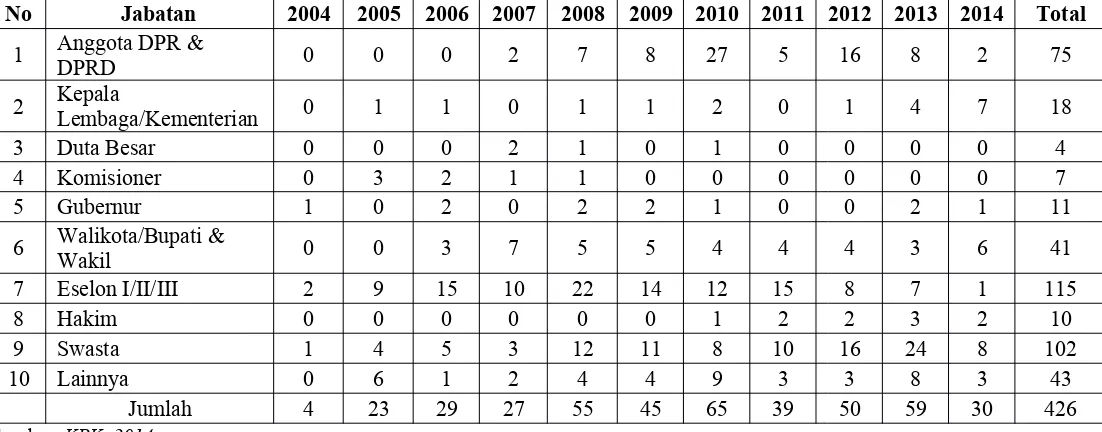

Memperhatikan pelaku korupsi berdasarkan jabatan sejak tahun 2004-2013 (tabel 1.1.) cukup membuat miris. Korupsi telah merasuk di semua lini kehidupan bernegara, melibatkan kalangan eksekutif legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat dan dunia usaha.

15 Amartya Sen, Development as Freedom, 1999.

16 Istilah “korupsi konstitusi” dipinjam dari Revrisond Baswir (paparan di depan forum diskusi KPK, 21 Mei

Tabel 1.

Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014 (per Juli 2014)

No Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

1 Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 2 75

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang kehidupan, dengan pelaku yang berpendidikan tinggi, kekayaan yang sudah memadai, dan pemahaman agama yang mumpuni. Perilaku korup oleh mereka yang sudah berkecukupan secara materiil tersebut kita sebut corruption by greed atau korupsi akibat keserakahan.

Grand corruption menyebabkan kerugian negara yang sangat besar secara finansial maupun non-finansial, yang tidak hanya menggerus keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi yang dilakukan secara tersembunyi banyak terjadi karena adanya kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan para pengambil kebijakan publik. Dengan pengaruh yang dimilikinya, kelompok kepentingan tertentu mempengaruhi pengambil kebijakan agar mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu besar dan seolah dapat mengontrol proses perumusan kebijakan publik, maka fenomena inilah yang sering disebut dengan state capture atau elite capture.

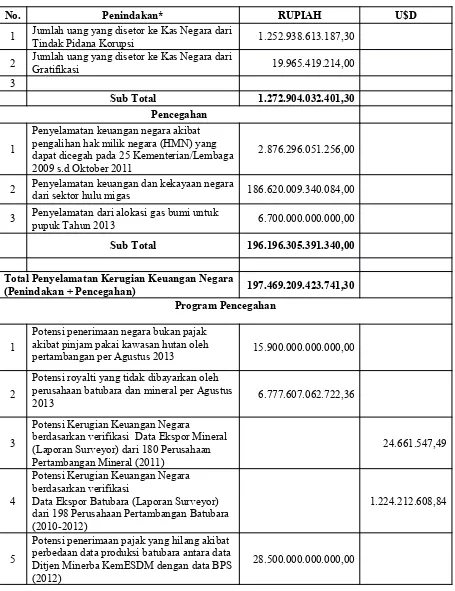

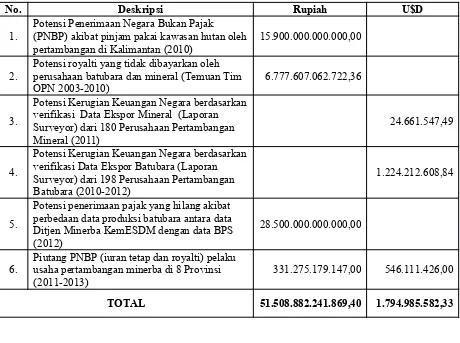

terdiri atas perolehan dari upaya penindakan dan upaya pencegahan melalui penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 197,46 Triliun. Juga, dari potensi penyelamatan kerugian negara dengan program pencegahan sebesar Rp 51,50 Triliun.

Tabel 2

Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara oleh KPK 2005-2014

No. Penindakan* RUPIAH U$D

1 Jumlah uang yang disetor ke Kas Negara dari

Tindak Pidana Korupsi 1.252.938.613.187,30

2 Jumlah uang yang disetor ke Kas Negara dariGratifikasi 19.965.419.214,00

3

2 Penyelamatan keuangan dan kekayaan negaradari sektor hulu migas 186.620.009.340.084,00

3 Penyelamatan dari alokasi gas bumi untuk pupuk Tahun 2013 6.700.000.000.000,00

Sub Total 196.196.305.391.340,00

6

Piutang PNBP (iuran tetap dan royalti) pelaku usaha pertambangan minerba di 8

Provinsi (2011-2013) 331.275.179.147,00 546.111.426,00

Total Potensi Penyelamatan Kerugian Keuangan

Negara (Pencegahan) 51.508.882.241.869,40 1.794.985.582,33

Grand Total Penyelamatan Kerugian Keuangan

Negara 248.978.091.665.610,70 1.794.985.582,33

*data hingga Juli 2014 Sumber: KPK, 2014

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, anggota DPR memiliki peran strategis dalam mewujudkannya. Sebagai pelaksana fungsi representasi, anggota DPR dituntut mampu mengutamakan kepentingan nasional ketimbangan kepentingan pribadi dan golongan. Dalam kerangka tersebut, beberapa hal yang harus dilakukan anggota DPR sebagai perwujudan komitmen nyata pemberantasan korupsi adalah:

1. Menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima dikala melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan DPR.

2. Melaporkan harta kekayaan secara jujur.

3. Menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

4. Menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi KPK guna mewujudkan DPR yang kuat dan bebas dari korupsi.

5. Melibatkan tim pakar yang berintegritas dan profesional dalam seleksi dan pemilihan pejabat publik

PERSPEKTIF ANTI KORUPSI BAGI DPR

KPK berkeyakinan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan tujuan berbangsa. Korupsi menyebabkan terganggunya gerak langkah organ negara mencapai kesepakatan berbangsa. Melalui buku ini KPK menghadirkan masalah-masalah kenegaraan yang harus mendapat atensi anggota DPR untuk ditindaklanjuti dikala menjalankan tugas dan kewenangannya. Masalah yang disampaikan merentang dari soal internal kelembagaan DPR, pelaksanaan fungsi DPR, sampai dengan hal-hal yang bersifat tematik yang mengiringi berjalannya kegiatan penyelenggaraan negara.

Secara keseluruhan, perspektif anti korupsi anggota DPR dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

1. Penguatan parlemen.

2. Penguatan pembangunan negeri. 3. Penguatan pranata kebangsaan.

4. Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan transportasi. 5. Penguatan kesejahteraan rakyat

PERSPEKTIF I:

PENGUATAN PARLEMEN

Perspektif penguatan parlemen terbagi atas dua

hal: penguatan internal DPR dan perbaikan dalam

pelaksanaan fungsi serta kewenangan DPR

Bagian ini terdiri atas revitalisasi sistem

pendukung

DPR,

restrukturisasi

alat

kelengkapan, revitalisasi kode etik anggota DPR

dan penegakannya, serta pelembagaan prinsip

akuntabilitas anggota DPR atas pelaksanaan

fungsi institusi

Revitalisasi Sistem Pendukung DPR

Sistem pendukung DPR memegang peran penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPR. Peran penting tersebut menjadi tak terbantahkan mengingat terbatasnya kapasitas legislator melaksanakan fungsi DPR. Tidak dapat dipungkiri, tingginya elektabilitas legislator tidak serta merta berbanding lurus dengan kapabilitas yang dimiliki. Mengingat peran strategis yang melekat pada anggota DPR, ketidak-kompetenan politisi berpotensi mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga.

Realita, sistem pendukung DPR belum mampu memberikan layanan optimal kepada penggunanya. Data dan informasi yang diberikan kepada anggota, fraksi maupun alat kelengkapan masih terbatas. Hal ini tidak terlepas dari pencermatan atas struktur dan keluaran utama yang ada dalam sistem pendukung DPR. Struktur organisasi sistem pendukung DPR belum terbentuk sepenuhnya17. Akibatnya dukungan data, informasi maupun

referensi kepada legislator terfragmentasi. Fragmentasi menjadi sebuah masalah ketika legislator menjadikan dasar utama pengambilan kebijakan pada masukan yang diberikan tenaga ahli-nya. Hal ini layak disoal mengingat integritas dan profesionalitas tenaga ahli masih dipertanyakan, buah dari masih terbukanya ruang nepotisme dalam rekruitmennya18.

Dari sisi keluaran, belum seluruh unit utama dalam sistem pendukung mendefinisikan produknya. Akibatnya, keluaran yang dihasilkan belum secara spesifik menjawab kebutuhan anggota parlemen. Sebagai contoh, dalam halnya dukungan terhadap pelaksanaan fungsi

17 Badan Fungsional/Keahlian sebagai pendukung DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 belum terbentuk.

18 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013, Kajian pelaksanaan fungsi dpr, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm.

pengawasan, sistem pendukung belum secara optimal memberikan masukan terhadap area-area prioritas yang perlu mendapat perhatian utama anggota DPR. Input yang disampaikan kepada legislator masih sebatas meneruskan informasi yang tertuang dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal serupa muncul pula di waktu anggota DPR menjalankan tugas dan kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran19.

Restrukturisasi Alat Kelengkapan DPR

Alat kelengkapan sejatinya merupakan sarana anggota DPR melaksanakan fungsi representasinya. Dari perspektif tersebut, keberadaan alat kelengkapan mesti diletakkan dalam kerangka pelaksanaan fungsi representasi.

Mengacu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, alat kelengkapan DPR beragam. Undang-Undang MD3 menyebut alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan, komisi, badan, dan panitia kerja. Alat kelengkapan tersebut dapat melakukan satu atau lebih fungsi representasi. Namun, terdapat pula alat kelengkapan yang tidak secara spesifik melakukan fungsi representasi. Pimpinan, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Urusan Rumah Tangga merupakan contoh dari hal tersebut.

Beragamnya alat kelengkapan layak dievaluasi. Evaluasi dilakukan dalam perspektif menciptakan alat kelengkapan yang minim jumlah namun kaya fungsi. Muara akhir yang dituju, keberadaan suatu alat kelengkapan dapat dinilai urgensinya dengan mengacu pada kebutuhan dan fungsi spesifik yang akan diembannya. Lebih dari itu, restrukturisasi alat kelengkapan diperlukan pula dalam upaya mengoptimalkan peran anggota dalam menjalankan fungsi representasi-nya. Menilik jenis alat kelengkapan yang ada, pelaksanaan fungsi lembaga tersebut hanya ada di komisi. Namun, mencermati jumlah alat kelengkapan yang ada20, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara

optimal. Suatu hal logis muncul mengingat fraksi (partai politik) akan berupaya mengoptimalkan perwakilannya di tiap alat kelengkapan yang ditempatinya.

19 Sistem pendukung DPR belum mampu memberikan informasi bagi anggota DPR atas urgensi suatu kegiatan

yang diusulkan pemerintah. Lihat, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013, Kajian pelaksanaan fungsi dpr, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 43.

20 UU No. 17 tahun 2014 mencantumkan bahwa alat kelengkapan DPR diluar pimpinan, panitia khusus dan alat

Di masa akhir jabatan anggota DPR periode 2009-2014, telah dilakukan upaya reorganisasi terhadap alat kelengkapan DPR. Hal ini dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3. Reorganisasi dilakukan dengan merampingkan jumlah serta memformulasi ulang tugas di beberapa alat kelengkapan. Namun demikian, reorganisasi yang dilakukan masih belum mampu menjawab beberapa permasalahan lalu yang muncul.

Pertama, masih munculnya potensi tumpang tindih fungsi antar alat kelengkapan. Belum spesifiknya batasan tugas yang diampu pada suatu alat kelengkapan menjadi penyebabnya. Konsekuensinya, ruang interpretasi yang berbeda masih rentan muncul dalam sebagian pelaksanaan rumusan tugas. Mengambil contoh Badan Kerjasama Antar Parlemen, tugas “membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain” secara implisit tertuang dan memiliki relevansi yang erat dengan tugas pimpinan dikala “mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya”.

Belum tegasnya batasan tugas dan kewenangan pada gilirannya memunculkan potensi soal akuntabilitas dalam suatu rangkaian penyusunan kebijakan. Akuntabilitas disini berkenaan atas pertanggungjawaban publik dari pembentukan suatu kebijakan. Situasi sebagaimana yang muncul dalam proses alokasi dana hasil optimalisasi 2014. Ketiadaan rumusan spesifik alat kelengkapan yang diberikan kewenangan mengalokasikan dana optimalisasi menjadikan Badan Anggaran dan Komisi dapat bersepakat secara internal dan memainkan perannya masing-masing tanpa melalui prosedur normal sebagaimana diatur dalam pembentukan APBN.

Revitalisasi Kode Etik Anggota DPR dan Penegakannya

Kode etik merupakan seperangkat aturan yang memuat nilai dan perilaku yang mesti dipatuhi individu. Kode etik disusun sebagai upaya memastikan individu di sebuah institusi berlaku benar sesuai dengan nilai institusi, fungsi institusi dan dalam bertindak memberikan nilai manfaat yang besar ketimbang dampak negatif yang dihasilkannya21.

21 Konsep dasar etika mengacu kepada virtue, fungsi dan kemanfaatan. Lihat, Childress, J & Beauchamp, T,

Selaku pelaksana fungsi representasi, anggota DPR telah memiliki kode etik. Aturan kode etik dituangkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 tahun 2011. Rumusan perihal kode etik diatur di bab II, memuat sembilan bagian, dengan rincian aspek meliputi mementingkan kepentingan umum, integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, rahasia, kejujuran dan kedisiplinan, kepemimpinan dan perjalanan dinas.

Secara umum, kode etik DPR perlu untuk disempurnakan. Pertimbangan muncul utamanya dari belum didefinisikannya nilai yang ada dalam rumusan kode etik. Ketiadaan penjelasan yang tegas atas makna dari suatu nilai mengakibatkan derivatif perilaku yang dirumuskan tidak spesifik merujuk pada prinsip nilai yang akan dibangun. Sebagai contoh, dalam halnya objektivitas, klausul ‘anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain’ menjadi tidak relevan dengan esensi nilai yang akan ditegakkan22. Lebih jauh, ketiadaan

definisi juga menyebabkan perilaku-perilaku yang semestinya menjadi terjemahan utama dari nilai-nilai lembaga tidak terangkum dalam rumusan kode etik yang ada. Sebagai contoh, pengaturan atas pertanggungjawaban lobi belum disinggung di dalam aturan etik anggota DPR. Walaupun lobi menjadi keseharian anggota DPR, namun pertanggungjawaban lobi belum mendapatkan porsi pengaturan yang memadai. Suatu hal yang kontradiktif, mengingat kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum anggota DPR sedikit banyak bermula dari lobi-lobi yang dilakukan kepada anggota DPR23.

Sementara itu, dari sisi penegakan kode etik, imparsialitas penangan-aduan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) layak untuk dicermati. Imparsialitas secara definisi merupakan sifat tidak memihak, sikap/sifat jujur, sifat/sikap adil, kejujuran, keadilan, sifat/sikap netral24.

Implementasi prinsip imparsialitas menjadi elemen penting guna menghasilkan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Upaya perwujudan imparsialitas sendiri telah diadopsi dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melarang hakim mengadili perkara yang ada kaitan dengannya maupun yang terkait dengan pelaksana peradilan dalam kasus yang sedang ditangani25.

22 Objektivitas didefiniskan sebagai ‘faktual’. Lihat, Endarmoka, E, 2007, Inggris Indonesia, PT Gramedia

Jakarta, hlm. 312.

23 keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi alih hutan lindung di Tanjung Api-Api maupun korupsi dalam

rangka penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), secara politis dan Amandemen Undang-undang Bank Indonesia (BI) tahun 2003 tidak terlepas dari lobi-lobi terhadap anggota DPR.

24 Lihat Echols & Shadily 2005, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia Jakarta, hal. 312.

25 Hal ini tercantum pada pasal 157 dan pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Pasal 157 (1) Seorang

Manifestasi imparsialitas di lingkungan peradilan patut dilekatkan dalam proses maupun pengambilan keputusan dari penyelidikan maupun verifikasi aduan terhadap anggota parlemen. Hal ini penting diterapkan guna menjaga objektivitas penanganan perkara. Objektivitas layak disoal, mengingat unsur MKD seluruhnya berasal dari anggota dewan. Konflik kepentingan –conflict of interest- dari penangan-aduan rentan terjadi utamanya dikala anggota MKD menangani aduan atas anggota parlemen yang berasal dari fraksi (partai politik) yang sama26.

Atas hal tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, penanganan aduan oleh anggota yang berasal dari partai maupun fraksi yang sama maupun yang memiliki keterkaitan hubungan keluarga mesti dihindari. Kedua, pelibatan unsur non-anggota parlemen dalam penangan aduan dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap berjalannya proses persidangan etik. Presensi unsur non-anggota ditentukan secara proporsional27. Dalam perekrutannya, unsur non-anggota bersifat tidak tetap, dipilih dengan

mengedepankan aspek independensi, profesionalisme dan integritas.

Seiring dengannya, publikasi terhadap aduan yang disampaikan maupun hasil penanganan aduan yang telah dilakukan MKD menjadi bagian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan aduan kepada publik. Dengannya, diharapkan publik dapat turut memonitor penanganan aduan oleh MKD maupun pelaksanaan tindak lanjut atas penanganan aduan yang disampaikan MKD kepada Pimpinan DPR, alat kelengkapan maupun fraksi.

Pelembagaan Prinsip Akuntabilitas Anggota DPR atas Pelaksanaan Fungsi Institusi

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera; (2). Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketigaatau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum; (3). Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain’.

Di pasal 158 Undang-Undang 8 tahun 1981 dinyatakan ‘ hakim dilarang menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah tidaknya terdakwa’

26Keanggotaan Mahkamah Kehormatan terdiri atas semua fraksi dengan mempertimbangkan perimbangan dan

pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Lihat pasal 120 ayat 1 UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3.

27 Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam UU No. 17tahun 2014 tentang MD3 terdiri atas semua

Demokrasi perwakilan memerlukan seperangkat mekanisme yang dapat digunakan konstituen maupun masyarakat luas untuk mengetahui sejauhmana kinerja perwakilannya. Penyampaian kinerja anggota parlemen kepada publik menjadi bagian dalam perwujudannya. Dalam skala yang lebih luas, transparansi kinerja merupakan bagian penting mewujudkan akuntabilitas institusi di parlemen.

Aktual, paska disahkannya perubahan UU MD3, pelembagaan prinsip akuntabilitas kinerja anggota DPR menjadi sirna. Semula, UU No. 27 tahun 2009 telah mengatur mekanisme akuntabilitas anggota parlemen. Walaupun dalam penerapannya belum diberlakukan menyeluruh bagi semua institusi di parlemen namun semangat perwujudannya telah ada28.

Sayangnya klausul minimal tersebut ditiadakan. Alih-alih memperluas penerapan prinsip akuntabilitas bagi seluruh anggota parlemen di semua tingkatan, UU No. 17 tahun 2014 menghapuskan mekanisme akuntabilitas pelaksana fungsi di semua lembaga perwakilan parlemen terhadap konstituennya29.

Mencermati hal tersebut, guna meningkatkan kepercayaan publik, anggota DPR harus membangun mekanisme pertanggungjawabannya kepada publik. Walaupun secara normatif hal tersebut tidak dituangkan dalam undang-undang MD3, namun menjadi sebuah tuntutan moral bagi anggota DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik.

PERBAIKAN DALAM PELAKSANAAN

FUNGSI DAN KEWENANGAN DPR

28 Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 ‘Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas

dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik’.

29 KPK melalui surat nomor b-1760/01-52/06/2014 kepada Wakil Ketua DPR telah menyampaikan masukan

Bagian ini menguraikan materi-materi yang harus

diperbaiki dalam pelaksanaan fungsi legislasi,

fungsi anggaran, fungsi penganggaran dan seleksi

pejabat publik

Fungsi Legislasi

A. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun bersama antara pemerintah, DPD dan DPR. Dokumen Prolegnas memberikan arah pembangunan hukum yang akan dituju dalam satu periode pemerintahan.

Mencermati rangkaian proses yang ada, terdapat beberapa titik kritis yang berpotensi menimbulkan celah korupsi. Pertama, celah korupsi dalam menentukan RUU yang masuk dalam Prolegnas jangka menengah30. Celah korupsi timbul dari belum optimalnya penerapan

prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini berkenaan dengan rasionalitas atas pilihan RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas. Rasionalitas layak dipertanyakan mengingat kriteria penyusunan daftar RUU Prolegnas bersifat umum yang mana tidak menutup kemungkinan pilihan RUU ditetapkan berdasarkan keputusan politik semata31 .

Kedua, proses pembahasan prolegnas. Celah korupsi muncul dari belum optimalnya penerapan prinsip transparansi. Transparansi proses pembahasan belum dilakukan secara menyeluruh di tiap tingkat pembahasan. Transparansi masih dibatasi pada forum rapat kerja, rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi. Sementara, rapat panitia kerja masih tertutup32.

30 Prolegnas jangka menengah merupakan Prolegnas dengan jangka waktu 5 tahun untuk satu masa keanggotaan

DPR. Prolegnas jangka menengah dioperasionalkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Lihat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

31 Falaakh, M, 2013, ‘Sekilas tentang perencanaan legislasi nasional’, makalah disampaikan pada FGD

Pelaksanaan Fungsi DPR, diselenggarakan KPK di P2EB Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 25 September 2013, hlm. 4.

32 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013, Kajian pelaksanaan fungsi dpr, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm.

Menjawab masalah diatas, keberadaan kriteria detail menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk menentukan usulan RUU yang masuk dalam Prolegnas. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, usulan RUU yang dapat masuk ke Prolegnas bersifat sangat terbuka. Akibatnya, setiap usulan rancangan undang-undang yang diusulkan masuk dalam Prolegnas akan selalu menemukan rasionalitasnya. Adanya kriteria detail menjadi acuan guna mengetahui urgensi maupun rasionalitas pemilihan suatu rancangan undang-undang dari sekian usulan yang disampaikan.

Di sisi transparansi, akses informasi publik terhadap draft rancangan undang-undang maupun catatan dokumentasinya perlu ditingkatkan. Draft rancangan undang-undang di setiap tahapan penyusunan prolegnas mesti dipublikasikan kepada masyarakat luas. Publikasi menjadi penting tidak hanya untuk menerima umpan balik dari masyarakat namun juga membangun pengawasan publik terhadap usulan draft rancangan undang-undang yang dimunculkan di tingkat anggota, komisi, maupun Fraksi. Keterbukaan dalam proses pembahasan juga menjadi titik krusial guna mengetahui dinamika yang muncul dalam suatu rancangan undang-undang.

B. Penghadapan Antar Lembaga dalam Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Fraksi menjadi bagian tak terpisah dari sistem lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Keberadaannya memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan fungsi representasi yang dilaksanakan anggota. Dalam konteks legislasi, fraksi terlibat aktif dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Walaupun kewenangan fraksi dalam pembahasan rancangan undang-undang tidak disebut dalam UU MD3, dalam praktiknya, fraksi memainkan peran vital. Signifikansi peran fraksi terlihat sebagai pengaju Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas rancangan undang-undang yang akan dibahas bersama pemerintah.

muncul mengingat pandangan, pendapat maupun aspirasi yang disampaikan tiap fraksi mesti diperhatikan.

Mengantisipasi hal tersebut, pola pembentukkan undang-undang perlu dibangun dalam kerangka menghadapkan antar negara. Dengan kata lain, dilakukan melalui relasi dalam bentuk bipartit dan tripartit33

Pola bipartit merupakan proses legislasi antara pemerintah dan DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tertentu (tidak berkait dengan hubungan pusat dan daerah). Sementara, relasi tripartit mempertemukan antara pemerintah, DPR dan DPD, dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Secara khusus, mekanisme tripartit merupakan bagian dari penguatan peran DPD. Penguatan DPD diperlukan untuk membangun mekanisme checks and balances dalam proses legislasi di parlemen. Lain dari itu, relasi tripartit menjadi bagian pengejawantahan pensejajaran DPD dengan DPR maupun pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang.

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPD masih diperlakukan sebagai ‘subordinat’ DPR. Hal ini terlihat jelas dari pola rancangan undang-undang DPD yang mesti disampaikan terlebih dulu kepada DPR. Rancangan undang-undang yang diajukan DPD tidak serta merta tetap menjadi usulan DPD. Namun, berubah menjadi usulan DPR apabila telah disetujuinya. Kondisi tersebut mereduksi kewenangan konstitusional DPD34. Pasal 22D ayat 1 UUD 1945

perubahan keempat sebagaimana ditegaskan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan bagi DPD untuk dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah.

Mekanisme tripartit dan bipartit menegasikan pola lama dalam proses legislasi. Tiap-tiap Fraksi yang sebelumnya dapat menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pendapat mini serta pernyataan persetujuan atas suatu rancangan undang-undang ditiadakan. Pembahasan undang-undang dilakukan dengan menghadapkan antar lembaga yang telah

33Isra, S 2014, ‘Paradigma baru legislasi’, Kompas, 30 Mei 2013.

34 Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ‘..menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD,

diberikan kewenangan secara konstituonal. Bagi rakyat, mekanisme tripartit maupun bipartit akan memudahkannya menilai sejauhmana mencermati komitmen fraksi atas pelaksanaan kesepakatan yang telah dihasilkan ditingkat internal lembaga.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPR tidak dapat dipisahkan dengan fungsi pengawasan. Persetujuan atas rancangan APBN yang diajukan presiden secara bersamaan memberikan kewajiban kepada DPR melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR selayaknya berfokus pada pencermatan atas pelaksanaan kebijakan. Mengutip pendapat Jimly Ashidiqqie, pencermatan dilakukan atas lima hal, pertama, program atau kegiatan apa saja yang harus dikembangkan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, program apa saja yang mesti dikerjakan dalam rangka program-program pembangunan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Ketiga, berapa anggaran yang diperlukan dan bagaimana distribusi dan alokasinya untuk pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan tersebut. Keempat, berapa dan bagaimana pendapatan negara dapat memenuhi kebutuhan akan belanja negara tersebut. Terakhir, apa saja yang mesti dilakukan sehingga program-program kerja yang telah disepakati dengan dukungan anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, secara efektif dan efisien dengan kualitas pengeluaran (quality spending) yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penerapan prinsip mengawasi dan mengimbangi, pembahasan sampai level detail menjadi penting. Namun demikian, peran sentral DPR sebagai penetap dan penyetuju anggaran tidak disertai dukungan data informasi yang memadai dari sistem pendukungnya35.

Akibatnya, Anggota DPR rentan menggunakan persepsi maupun preferensinya dalam memutus kebijakan anggaran.

Situasi diatas diperburuk pula oleh belum optimalnya dukungan data informasi dari sistem pendukung DPR. Dapat dipahami bahwa kapasitas teknokratis anggota DPR dalam mencermati detail anggaran terbatas. Belum optimalnya dukungan data informasi dari sistem pendukung membuka peluang penetapan maupun persetujuan sampai dengan detail kegiatan

35 Sistem pendukung belum mampu menyediakan data dan informasi perihal penilaian atas kepentingan maupun

lebih didasarkan kepada persepsi dan preferensinya semata. Dengan kata lain diskresi rawan muncul dalam penetapan dan persetujuan detail kegiatan.

Hasil amandemen UU No. 27 tahun 2009 telah menjawab sebagian kekhawatiran banyak pihak atas rawannya peluang korupsi anggota DPR (khususnya yang duduk pula sebagai anggota badan anggaran) dalam mekanisme pembahasan anggaran. Kewenangan DPR dalam pembahasan APBN telah dipangkas. Persetujuan DPR atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara terperinci hanya sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program36. Pemangkasan kewenangan DPR dalam persetujuan APBN tidak terlepas sebagai

respon dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia.

Upaya mendudukan fungsi penganggaran DPR secara proporsional guna meminimalisir celah korupsi anggota DPR melalui perubahan UU No. 27 tahun 2009 belum secara menyeluruh tercapai. Memang kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran sudah berkurang. Tetapi, perubahan UU MD3 memberikan celah korupsi bagi anggota DPR. Hal ini terlihat dalam pasal 80 butir J UU 17 tahun 2014 tentang MD3. Dinyatakan bahwa DPR berhak ‘mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan’. Adanya klausul ini rentan mendorong anggota DPR untuk lebih mengutamakan kepentingan kelompok ketimbang nasional. Anggota DPR RI pada dasarnya bukanlah representasi wilayah pemilihan, walaupun anggota DPR dipilih mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anggota DPR RI sifatnya nasional. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah tegas menyatakan bahwa perencanaan merupakan domain eksekutif. Di tengah sistem pemilihan anggota legislatif berbasiskan daerah pemilihan, potensi korupsi penggunaan kewenangan menjadi semakin besar. DPR rawan menerabas aturan guna mengarahkan peruntukan anggaran di daerah pemilihannya. Suatu pilihan yang rasional dilakukan guna menjaga dan meningkatkan elektabilitas anggota DPR di masa pemilihan yang akan datang.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Penerapannya, dilakukan pada empat hal yaitu sejauhmana penjabaran undang-undang dalam aturan pelaksana, sejauhmana program yang ditetapkan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan, sejauhmana implementasi undang-undang dilapangan serta sejauhmana kualitas pelaksanaan suatu program.

Dalam kerangka tersebut, fungsi pengawasan perlu diletakkan dalam suatu kesadaran ideologi kebangsaan sebagaimana Preambule UUD dengan pula memerhatikan problem rakyat. Hal ini menjadi tuntutan moralitas demokrasi agar pengawasan mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis pemenuhan hak-hak dasariah rakyat, sekaligus menghadirkan model dan mekanisme pengawasan yang memosisikan DPR berada di atas puncak kearifan lembaga demokrasi yang semakin dapat dirasakan kehadirannya dipusaran harapan rakyat.

Akan tetapi, kondisi ideal sebagaimana tersebut diatas belum tercapai. Alih-alih sebagai kontrol penyelenggaraan kehidupan bernegara, fungsi pengawasan rawan dipergunakan bagi kepentingan individu atau kelompok. Ketiadaan kriteria dalam menentukan objek pengawasan serta belum adanya mekanisme baku dalam menjalankan fungsi penawasan turut membuka celah penyimpangan37. Disamping itu, belum optimalnya penerapan prinsip

transparansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan, baik yang dilakukan anggota maupun alat kelengkapan mendegradasi sisi akuntabilitas pengawasan yang dilaksanakan.

Kewenangan DPR dalam Seleksi Pejabat Publik

Peralihan kekuasaan dari orde baru kepada era reformasi berimbas terhadap konstelasi kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Pendulum kekuasaan di masa orde baru yang semula condong di tangan eksekutif di era reformasi bergeser ke legislatif. DPR menjadi sebuah institusi di parlemen yang mengalami penguatan yang signifikan di era reformasi. Perubahan kedua UUD 1945 telah menegaskan fungsi DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Berkait dengan pelaksanaan tiga fungsi tersebut, terdapat perubahan mendasar atas peran yang dijalankan DPR. Dari aspek legislasi, perubahan UUD

37 Dwipayana, A , 2013, ‘Mengkaji kembali fungsi pengawasan dpr ri’, makalah disampaikan pada FGD

1945 telah menempatkan kekuasaan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang menempatkan kekuasaan legislasi di presiden38.

Selain itu, kewenangan DPR semakin meluas. Di era reformasi, DPR hampir terlibat di setiap pemilihan maupun penentuan pejabat publik utamanya yang duduk sebagai pimpinan lembaga. UU No. 17 tahun 2014 mencantumkan bahwa DPR diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta besar dan penerimaan penempatan duta besar negara lain. Anggota DPR juga diberikan kuasa memilih calon pimpinan di beberapa lembaga tinggi negara. Sekedar menyebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial merupakan sebagian kecil dari institusi negara yang Pimpinannya dipilih oleh DPR.

Keterlibatan DPR dalam penentuan maupun pemilihan pejabat publik dipahami utamanya untuk memastikan integritas dan kapasitas pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. DPR merupakan representasi rakyat. Keterlibatan DPR dalam penentuan maupun pemilihan pejabat publik diartikan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Namun, keterlibatan DPR dalam penentuan maupun pemilihan pejabat publik rentan disusupi kepentingan politis tertentu. Hal ini merupakan keniscayaan mengingat anggota DPR datang dari beragam latar belakang dan kelompok. Sehingga, integritas dan profesionalitas sebagai acuan utama guna memastikan kapasitas pejabat publik rentan dikesampingkan oleh muatan politis semata.

Untuk meminimalisir kentalnya aspek politis dalam memilih maupun menetapkan pejabat publik, DPR wajib mendasarkannya pada pertimbangan tim pakar. Pakar diambil dari individu-individu yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas integritas dan profesionalitasnya. Tim pakar terlibat secara langsung dalam proses seleksi pejabat publik di DPR. Keterlibatan pakar juga sangat penting untuk menggali kapasitas teknokratis dari calon pejabat publik. Sebagaimana diutarakan diawal, disadari bahwa anggota DPR berasal dari beragam latar belakang pendidikan. Oleh karenanya, tingkat pemahaman diantara anggota DPR akan suatu

issue dalam suatu jabatan publik yang diperebutkan akan berbeda. Atas hal tersebut, pelibatan tim pakar dalam seleksi pejabat publik menjadi bagian utama bagi anggota DPR untuk

38Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ‘Presiden memegang kekuasaan membentuk

mengetahui sejauhmana kapasitas integritas dan profesionalitas calon pejabat publik untuk kemudian anggota DPR menjatuhkan pilihannya39.

PERSPEKTIF II:

39 Pelibatan tim pakar dalam seleksi pejabat publik telah dilakukan Komisi III DPR di tahun 2014 sewaktu

PENGUATAN PARLEMEN

Perspektif ini terdiri atas tiga hal: revitalisasi

paradigma pembangunan ekonomi, penataan

birokrasi dan perbaikan sistem administrasi

kependudukan

Bagian ini menguraikan kekinian ekonomi

indonesia, ketimpangan pertumbuhan serta arah

revitalisasi pembangunan ekonomi

Bangsa Indonesia patut berbangga. Dalam sepuluh tahun terakhir, sejak 2004 sampai triwulan kedua 2014, pertumbuhan ekonomi negara ini rata-rata sebesar 6,2 persen40. Dengan angka

sebesar rata-rata 6,2 persen ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi bila dibandingkan dengan tetangganya di wilayah ASEAN. Pada tahun 2013, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8 persen, lebih besar ketimbang Malaysia (4,7 persen), Thailand (1,8 persen), dan Vietnam (5,4 persen)41. Selain itu, berdasarkan penilaian

International Comparison Program 2014 dari World Bank, Indonesia menduduki peringkat sepuluh sebagai negara dengan tingkat paritas daya beli (purchasing power parities)42.

Artinya, kemampuan konsumtif rata-rata orang Indonesia relatif tinggi.

Namun, pada sisi lain, bangsa Indonesia pun layak bila bergundah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif stagnan dari tahun ke tahun. Jumlah orang miskin tidak menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Dalam lima tahun belakangan, mulai 2009 sampai 2013, hampir tidak ada penurunan berarti pada tingkat kemiskinan di negeri ini. Pada 2009, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta. Sementara, pada 2013, penduduk miskin Indonesia sebesar 28,55 juta43. Hal ini berarti bahwa sejak 2009 hingga 2013 jumlah

penduduk miskin Indonesia hanya berkurang 3,98 juta. Jumlah penduduk miskin ini belum ditambahkan dengan jumlah penduduk yang rentan miskin, yang besarnya sekitar 70 juta orang44. Penduduk rentan miskin adalah mereka yang berpotensi masuk dalam jurang

40 Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS). 41 Diakses pada 26 Agustus 2014 di laman:

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

42 Sepuluh besar negara tersebut adalah United States (17.1%), China (14.9%), India (6.4%), Japan (4.8%),

Germany (3.7%), the Russian Federation (3.5%), Brazil (3.1%), France (2.6%), the United Kingdom (2.4%), dan Indonesia (2.3%). Diakses pada 26 Agustus 2014 di laman:

<Http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140509/dq140509b-eng.htm>

43 Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS). 44 Diakses pada 26 Agustus 2014 di laman:

kemiskinan ketika timbul konflik sosial-politik atau bencana alam. Apabila ditotalkan, maka jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di Indonesia dapat mencapai 100 juta penduduk.

Ketimpangan pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi tidak serta merta dirasakan oleh seluruh penduduknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terdistribusi secara merata ke semua wilayah negeri ini. Sebagai komparasi, berdasarkan data BPS per Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Lampung adalah 1,1 juta, di DKI Jakarta sebanyak 393 ribu, di Jawa Timur sebesar 4,7 juta, di NTT ialah 994 ribu, di Sulawesi Selatan mencapai 864 ribu, dan di Papua sebanyak 924 ribu penduduk. Singkatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, sebagian penduduk di negeri ini bagai terlupakan.

Gambaran kondisi memprihatinkan di atas, salah satunya, disebabkan oleh paradigma kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang mengedepankan pertumbuhan semata. Walaupun secara teoritik pertumbuhan ekonomi direlasikan dengan perluasan lapangan kerja, patut dicermati pula sejauhmana pertumbuhan ekonomi yang diperoleh nyata dibentuk oleh industri nasional dan dinikmati rakyat. Semangat ini tegas dinyatakan di Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, ‘perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’. Aktivitas ekonomi yang diusung harus mampu meningkatkan derajat kesejahteraaan individu atau kelompok yang ekonomi yang lemah. Eksploitasi menjadi hal yang diharamkan.

Mantan penasihat khusus PBB bidang pemberantasan kemiskinan, Jeffrey Sachs, menulis bahwa salah satu alasan masih sulitnya meminimalisir tingkat kemiskinan adalah karena kegagalan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi membuat orang kaya kian kaya, dan makin memiskinkan mereka yang miskin. Orang miskin, menurut Sachs, seringkali dihilangkan peluangnya untuk dapat menaikkan taraf kehidupannya. Hal ini disebabkan kurangnya akses orang miskin pada sarana-sarana kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang sehat. Oleh karena itu, Sachs mengatakan perlunya negara mengalokasikan belanja sosial yang ditujukan kepada orang-orang miskin tersebut. Namun, lanjutnya, negara terkadang gagal menganggarkan belanja sosial tersebut45. Intinya,

meminjam ilustrasi Sachs tadi, dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi semacam eksklusi

45 Sachs, J 2005, The end of poverty: how we can make it happen in our lifetime, Penguin Books: London, hlm.

sosial dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang fokus utamanya tertuju sekadar pertumbuhan ekonomi, sehingga melupakan sebagian besar penduduknya yang masih terjebak kemiskinan.

Kebijakan ekonomi yang tak seimbang

Terkait kebijakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam dirinya pun menyimpan persoalan laten. Kebijakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidaklah seimbang. Maksudnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi negeri ini terlalu mengandalkan pada pengembangan sektor jasa-jasa yang tak bisa diperdagangkan dengan leluasa secara internasional (non-tradable). Sementara, sektor barang, yang terkait erat dengan produksi dan perdagangan (tradable) kurang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, sehingga sektor tradable ini mengalami penurunan dan cenderung melemah46.

Sektor non-tradable adalah sektor pertumbuhan ekonomi yang mencakup jasa-jasa di bidang perniagaan umum, hotel, restoran, konstruksi, transportasi, komunikasi, keuangan-perbankan, penyediaan jasa listrik, gas, dan air. Sementara, sektor tradable adalah sektor pertumbuhan ekonomi yang meliputi bidang pertanian (bahan pangan dan pertanian non-pangan seperti bidang perikanan), pertambangan (minyak dan gas dan non-minyak dan gas seperti mineral dan batubara), dan manufaktur (minuman, tembakau, tekstil, produk hasil hutan, kertas, pupuk, karet, semen, besi, baja, peralatan transportasi)47.

Sektor tradable merupakan sektor yang paling mampu bertahan, bahkan dalam krisis ekonomi sekalipun. Pada krisis 1998, misalnya, pertumbuhan ekonomi sektor non-tradable

anjlok hingga sekitar minus 20 persen, sedangkan sektor tradable hanya turun sampai sekitar minus 8 persen saja. Artinya, kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa-jasa belum tepat diterapkan di Indonesia.

Sektor barang yang tradable haruslah menjadi konsentrasi kebijakan pembangunan ekonomi negeri ini. Sektor barang yang tradable lebih menguntungkan bagi Indonesia karena sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi penduduk. Sektor jasa, sebaliknya, hanya

46 Basri, F dan Munandar, H, 2009, Lanskap ekonomi Indonesia: kajian dan renungan terhadap

masalah-masalah struktural, transformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 42-43.