BAB 7

ORANG WOKRWANA DAN PERKEBUNAN

SAWIT: PERSPEKTIF

LIVELIHOOD

DAN

COLLECTIVE ACTION

Bab ini berisikan analisa dan refleksi mengenai keberadaan perkebunan kelapa sawit dan kehidupan Orang Kampung Workwana Distrik Arso, Kabupatan Keerom dalam perspektif Livelihood. Analisa dan refleksi ini difokuskan pada pengalaman penduduk setempat memperjuangkan Livelihood yang berkelanjutan disoroti dari dua hal. Pertama, disajikan sebuah penjelasan dan diskusi mengenai latar belakang dan bentuk-bentuk resistensi penduduk terhadap sistem perkebunan kelapa sawit dan dampaknya dilihat dalam rangka memperjuangkan Livelihood berkelanjutan. Resistensi penduduk dalam tulisan ini juga mau disoroti dan direfleksikan dalam perspektif

collective action. Kedua, analisa dan refleksi ini mengulas perjuangan penduduk setempat yang berusaha melakukan strategi coping (coping strategies) dalam memperjuangkan Livelihood-nya. Seluruh bagian analisa dan refleksi ini diawali dengan mengangkat secara garis besar visi paradigma pembangunan berkelanjutan dan visi pembangunan Provinsi Papua.

Pembangunan Berkelanjutan di Papua

terdapat pokok tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. Pasal ini menyebutkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dikembangkan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Kemudian pada pasal 64, tertulis bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup, melindungi sumber daya alam, ekosistem, cagar budaya dan keanekaragaman hayati serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk. Jadi secara prinsipil dapat dikatakan spirit pembangunan Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 mengandung paradigma pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) sesuai dengan semangat awal The World Commision on Environment and Development (WCED) yang digagasi oleh Gro Harlem Brundtland [Bdk. Escobar, 1995; Munck & O’Hearn, (Edit.) 1999; Mahinney, 2002; Willis, 2005; Rist, 2008]. Berkaitan dengan gagasan-gagasan pembangunan berkelanjutan, di bawah ini dimuat penjelasan-penjelasan yang menurut hemat penulis relevan bagi kita.

Mitchell (1997:31-35), menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dipopulerkan oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987 yang diketuai oleh Gro Harlem Bruntland, Perdana Menteri Norwegia saat itu. Oleh sebab itu komisi tersebut kemudian dinamakan komisi

Brundtland. Dalam laporannya tentang Masa Depan Bersama di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Brundtland mengemukakan dua hal penting, yaitu, pertama, perlunya strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; kedua, mengidentifikasi bagaimana hubungan antarmanusia, sumber daya, lingkungan dan pembangunan yang terintegrasi dalam kebijakan nasional dan internasional.

alam berada dan selalu tercukupkan saat ini dan di masa depan. Berikut akan dikemukakan beberapa pemikiran atau pandangan para pemerhati masalah pembangunan dan lingkungan serta sumber daya alam. Misalnya, Tietenberg (2003:95-96) menyatakan bahwa dalam konsep pembangunan, ada dua hal penting yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan kembali kriteria berkelanjutan terkait dengan keberadaan sumber daya alam. Pertama, perihal pengalokasian atau ketersediaan modal secara total tanpa pengurangan nilai dan teruji. Kedua, perlunya menganalisis atau membandingkan hasil produksi yang berkelanjutan sebagai investasi yang tidak berkurang. Berdasarkan konsern yang demikian, Tietenberg (2003:553-560), kemudian mencatat paham pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Komisi Brundtland sebagai berikut:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present withouth compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Sehubungan dengan paham pembangunan berkelanjutan, Tietenberg pun menawarkan beberapa skenario yang dapat dilakukan sehubungan dengan bagaimana mencermati persoalan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan. Salah satu skenario yang disebut antara lain yaitu, konsern bukan saja pada tingkat kesejahteraan saat ini tetapi kesejahteraan yang bertumbuh secara berkelanjutan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan bila berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu:

pertama, aspek kesejahteraan berkelanjutan secara eksistensial; kedua, aspek besarnya tingkat kesejahteraan berkelanjutan sekarang ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan yang akan datang;

dua konsep kunci pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, terkait soal kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang; kedua, adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekarang ini dan di masa depan.

Dengan menyadari hakekat dan implikasi pembangunan berkelanjutan maka komisi tersebut kemudian merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dan lingkungan. Pokok-pokok pikiran dimaksud adalah memikirkan kembali makna pembangunan, mengubah kualitas pertumbuhan, memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi, kemudian menjamin terciptanya keberlanjutan pada setiap tingkat pertumbuhan penduduk, mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya, mengubah arah teknologi dan mengelola resiko, memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

pengetahuan-pengetahuan teknis untuk memecahkan persoalan pembangunan. Dengan demikian segala sesuatu yang menghalangi tujuan pembangunan dari sisi kepentingan rasionalitas teknis akan disingkirkan. Kedua, tujuan rasionalitas politis adalah agar institusi politik tertentu tetap eksis dan berperan serta dalam mempertahankan posisi. Pendekatannya ialah melakukan kompromi-kompromi, negosiasi, akomodasi dengan cara-cara yang ramah dan menarik. Ketiga, rasionalitas etis ingin mengedepankan nilai-nilai yang berpihak pada manusia. Pendekatannya adalah memberi pertimbangan tentang sesuatu itu baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, benar atau salah. Logikanya bisa bersifat keras, bisa pula lunak. Jadi menurut Goulet apabila pembangunan dilakukan hanya dengan mengutamakan salah satu rasionalitas, maka akan terjadi proses pereduksian makna antar-rasionalitas dan akan mengakibatkan terciptanya ketimpangan dalam pembangunan yang dapat berakibat merugikan manusia. Untuk itu dibutuhkan suatu interaksi yang mutualistis antar-ketiga rasionalitas tersebut. Artinya, ketiga rasionalitis hendaknya berperan dan berfungsi setara, masing-masing rasionalitas mempunyai kontribusi dalam melihat persoalan pembangunan pada umumnya. Berikut ini akan diberikan contoh lain tentang perspektif etis dalam pembangunan berkaitan dengan lingkungan merujuk pada pemikiran Keraf (2006).

Selanjutnya, menurut Keraf (2006:168-173), ada 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan ketika berbicara mengenai

pembangunan yang integratif dan holistik, mau tak mau harus ditempatkan dalam semangat dan prinsip pembangunan yang disebut pembangunan berkelanjutan. Dikatakan juga oleh Keraf (2006:175-188), suatu paradigma dan praktek pembangunan yang bersifat berkelanjutan harus ditandai oleh prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, prinsip demokrasi. Prinsip ini menginginkan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar implementasi pembangunan dan bukan kehendak penguasa atau partai politik tertentu demi terwujudnya kepentingan bersama dan bukan kepentingan individu atau kelompok. Untuk itu diperlukan adanya komitmen serta mekanisme politik yang memungkinkan prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan atau direalisasikan. Prinsip ini juga mengandaikan adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar kepentingannya diakomodir, agenda pembangunan yang transparan dan bersifat akuntabilitas. Sejalan dengan Keraf, Soedjatmoko (1985) menyatakan pembangunan yang demokratis merupakan pembangunan yang mendukung, kebebasan dan martabat manusia. Kedua, prinsip

keadilan. Prinsip ini mau menempatkan semua orang dan kelompok dalam peluang yang sama dalam proses pembangunan termasuk menikmati hasil-hasilnya. Itu berarti dalam menerapkan prinsip keadilan tidak ada orang dan kelompok yang diperlakukan secara istimewa oleh negara. Dengan kata lain semua orang atau kelompok harus mempunyai peluang dan akses yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi yang diatur negara. Pikiran Keraf tentang prinsip keadilan yang memberi peluang dan akses bagi seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan pikiran Sen (1999). Menurut Sen, pembangunan sebagai kebebasan memberi akses kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kehidupan ekonomi dan sosial yang aman dan ada kesetaraan secara politik. Dalam konteks ini juga berlaku prinsip bahwa orang atau kelompok yang mendapat manfaat ekonomi paling besar, harus menanggung kerugian yang besar atau membayar secara proporsional kerusakan yang diakibatkan oleh apa yang dilakukannya terhadap lingkungan yang tercemar atau rusak. Ketiga, prinsip

yang dilaksanakan harus mempertimbangkan aspek sumber daya ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian empat prinsip berikut mengharuskan kita memilih alternatif pembangunan, yaitu yang hemat terhadap sumber daya, hemat dalam penggunaan energi, meminimalkan adanya limbah dalam setiap kegiatan pembangunan dan produksi ekonomi serta adanya prinsip keadilan bagi generasi-generasi berikutnya secara berkelanjutan. Sehingga kita terhindarkan dari kerugian-kerugian material, spiritual, sosial-budaya dan terwujud kehidupan yang bermutu.

Dengan begitu dapat dikatakan Mitchell membicarakan persoalan pembangunan berkelanjutan dari sisi manajemen sedangkan Goulet dan Keraf menyorotinya secara etis. Menurut hemat penulis, pandangan-pandangan tersebut penting untuk dirujuk sebagai dasar-dasar pertimbangan baik dalam manajemen perencanaan maupun dalam implementasi pembangunan, serta prinsip-prinsip etis yang digunakan, karena akan membantu mengarahkan kita baik dalam gagasan maupun dalam praktek pembangunan sesuai dengan semangat dan paradigma pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelalanjutan inilah gagasan pembangunan Papua Baru dan pembangunan di Kampung Workwana mau dilihat.

Visi Pembangunan Papua

persoalan “7K”, di Papua. Fenomena 7K, ialah kemiskinan, ketertinggalan, keterisolasian, kemahalan, kebodohan, ketersisihan dan kematian.

Mengacu pada fenomena paradox Papua dan permasalahan 7K Papua yang disebut di atas muncul beberapa pertanyaan yang dapat ditelaah lebih jauh. Misalnya, sejauh mana keunggulan-keunggulan Papua sudah dimanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang Papua secara berkelanjutan? Mengapa sampai saat ini persoslan 7K masih merupakan masalah aktual pembangunan Papua? Apa saja hambatan dalam pembangunan berkelanjutan di Papua? Paradigma pembangunan apa yang dominan dikembangkan di Papua dan mengapa demikian? Strategi pembangunan apa yang dibutuhkan untuk terwujudnya Papua bangkit, mandiri dan sejahtera dalam perspektif pembangunan berkelanjutan?

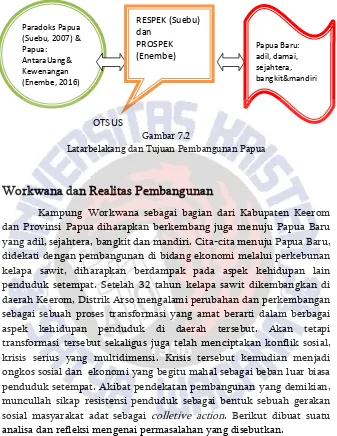

Maka gagasan Papua Baru (Suebu, 2007) dirumuskan kembali oleh Enembe (2016) sebagai visi pembangunan yang disebut Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Visi pembangunan tersebut ingin diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis yakni melalui Pengelolaan Dana dan Penataan Otonomi Khusus, Gerbangmas Hasrat Papua dan Menuju PON XX 2020. Sedangkan salah satu strategi pembangunan kampung disebut sebagai Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK).

Harapan ke Depan

disiplin, taat hukum dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia; meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) di seluruh tanah Papua (darat, laut, udara), tersedianya air bersih, energi dan sistem telekomunikasi yang memadai bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu dengan Paradoks Papua ia mau mengungkapkan dua realitas yaitu, penduduk yang miskin (80%) di atas kekayaan alam yang luar biasa. Padahal menurut Suebu, Papua mempunyai empat keunggulan (status otonomi khusus, jumlah penduduk yang sedikit, dana pembangunan tersedia, kekayaan alam) yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Maka salah satu program utama pembangunan di masa kepemimpinannya ialah pembangunan kampung, yang disebut Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). RESPEK difokuskan pada perbaikan makanan dan gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, perekonomian rakyat, perumahan dan infrastruktur kampung. Selain RESPEK, perhatiannya juga tertuju pada pembangunan sumber daya manusia Papua, infrastruktur dan investasi, tetap menjadi bagian penting komitmen pembangunannya selama masa kepemimpinan tahun 2006-2011.

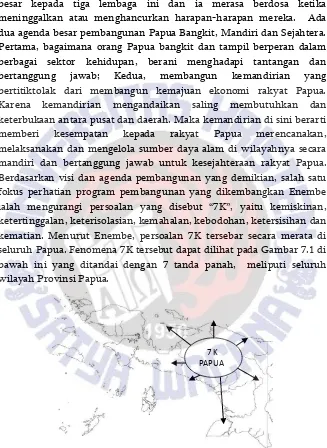

perbatasan. Dikatakan oleh Enembe, mereka semua menaruh harapan besar kepada tiga lembaga ini dan ia merasa berdosa ketika meninggalkan atau menghancurkan harapan-harapan mereka. Ada dua agenda besar pembangunan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Pertama, bagaimana orang Papua bangkit dan tampil berperan dalam berbagai sektor kehidupan, berani menghadapi tantangan dan bertanggung jawab; Kedua, membangun kemandirian yang bertitiktolak dari membangun kemajuan ekonomi rakyat Papua. Karena kemandirian mengandaikan saling membutuhkan dan keterbukaan antara pusat dan daerah. Maka kemandirian di sini berarti memberi kesempatan kepada rakyat Papua merencanakan, melaksanakan dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara mandiri dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat Papua. Berdasarkan visi dan agenda pembangunan yang demikian, salah satu fokus perhatian program pembangunan yang dikembangkan Enembe ialah mengurangi persoalan yang disebut “7K”, yaitu kemiskinan, ketertinggalan, keterisolasian, kemahalan, kebodohan, ketersisihan dan kematian. Menurut Enembe, persoalan 7K tersebar secara merata di seluruh Papua. Fenomena 7K tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.1 di bawah ini yang ditandai dengan 7 tanda panah, meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua.

Maka menurut Enembe, “Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua), berfokus pada: (1) Generasi Emas Papua (Gemas Papua): prioritas menuntaskan buta aksara dan tuntutan wajib belajar 9 tahun, jaminan 1000 hari pertama kehidupan pada kualitas anak dalam pelayanan kesehatan dan asupan gizi sejak janin dalam kandungan sampai berusia dua tahun, peningkatan prestasi olahraga, seni dan budaya serta pengembangan daya saing SDM Papua; (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Berdaya Emas): prioritas pada program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung (PROSPEK); (3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar; (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Berdasarkan visi, agenda besar dan strategi pembangunan tersebut di atas dibuatlah kebijakan skema penggunaan dana OTSUS 80:20, yakni 80% dana dikelola kabupaten dan 20% dikelola provinsi. Anggaran tersebut digunakan dengan sasaran, pengembangan dan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemenuhan infrasrtuktur dasar. Dengan demikian diharapkan dampak pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat Papua yang berada di daerah, khususnya mereka yang hidup di pelosok-pelosok kampung bukan yang ada di provinsi. Menurut Enembe, filosofi PROSPEK bukan sekedar pengalokasian dana ke kampung-kampung tetapi yang utama ialah menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang diimplementasikan dengan Pendekatan Kampung Terpadu (PKT). PKT dilakukan melalui pemetaan komoditas unggulan daerah, perubahan pola pikir yang terintegrasi tanam, petik, olah dan jual, melibatkan seluruh SKPD, Kementerian dan Lembaga serta mitra pembangunan BUMN dan BUMD.

Pertama, belum tersedianya payung hukum sebagai peraturan pelaksanaan berbentuk Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) maupun Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) serta aturan turunannya secara menyeluruh dan terintegrasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi aspek pembangunan manusia, ekonomi atau kesejahteraan dan lingkungan hidup sebagai panduan pembangunan daerah. Kedua, adanya tarik menarik kepentingan politik pembangunan antara pusat dan daerah serta antara paradigma pembangunan berkelanjutan dan paradigma pertumbuhan yang melibatkan intervensi korporasi besar nasional dan transnasional yang berakibat pada pelanggaran hak-hak dasar masyarakat (Frangky & Morgan, 2015). Ketiga, terbatasnya pemahaman masyarakat, birokrat, politisi dan mitra pembangunan lain tentang paradigma pembangunan berkelanjutan sehingga rasionalitas politis dan teknis lebih menonjol daripada rasionalitas etis. Keempat, belum diselesaikannya secara hukum masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua dan persoalan politik Papua melalui dialog Papua Jakarta sehingga menimbulkan sikap apriori masyarakat terhadap pemerintah. Kelima, Pendekatan strategi affirmative action yang lebih terbuka dan mandiri melalui revisi Undang-undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Enembe, 2016) yang berlarut-larut menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah pusat, yakni pemerintah tidak serius membangun Papua dan hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan latar belakang keadaan, tujuan dan strategi pembangunan Papua serta kendala-kendala yang ada sebagaimana digambarkan di atas, studi kasus tentang pengembangan kelapa sawit di Kampung Workwana mau dianalisis dan direfleksikan dari perspektif

Sustainable Livelihood (Kristian Ansaka dkk., 2009, 329-330; Muridan S. Widjoyo, dkk., 2009; Dale & Djonga, 2011; Tebay, 2012; Majalah Honai, 2013).

OTSUS

Gambar 7.2

Latarbelakang dan Tujuan Pembangunan Papua

Workwana dan Realitas Pembangunan

Kampung Workwana sebagai bagian dari Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua diharapkan berkembang juga menuju Papua Baru yang adil, sejahtera, bangkit dan mandiri. Cita-cita menuju Papua Baru, didekati dengan pembangunan di bidang ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit, diharapkan berdampak pada aspek kehidupan lain penduduk setempat. Setelah 32 tahun kelapa sawit dikembangkan di daerah Keerom, Distrik Arso mengalami perubahan dan perkembangan sebagai sebuah proses transformasi yang amat berarti dalam berbagai aspek kehidupan penduduk di daerah tersebut. Akan tetapi transformasi tersebut sekaligus juga telah menciptakan konflik sosial, krisis serius yang multidimensi. Krisis tersebut kemudian menjadi ongkos sosial dan ekonomi yang begitu mahal sebagai beban luar biasa penduduk setempat. Akibat pendekatan pembangunan yang demikian, muncullah sikap resistensi penduduk sebagai bentuk sebuah gerakan sosial masyarakat adat sebagai colletive action. Berikut dibuat suatu analisa dan refleksi mengenai permasalahan yang disebutkan.

Refleksi atas Resistensi dan Konflik dengan PTPN II

Kesuksesan Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit dunia tidak diikuti oleh kisah keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai petani kelapa sawit atau buruh

Paradoks Papua (Suebu, 2007) & Papua: AntaraUang& Kewenangan (Enembe, 2016)

Papua Baru: adil, damai, sejahtera, bangkit&mandiri

RESPEK (Suebu) dan

tani pemilik hak ulayat. Justru yang dialami penduduk lokal sebagai akibat pengembangan industri kelapa sawit ialah terjadinya proses pemiskinan penduduk asli setempat, pelanggaran hak sosial, ekonomi dan budaya, hak azasi manusia, kerusakan lingkungan dan konflik-konflik terkait lahan. Tahun 2010 SawitWatch mencatat lebih dari 663 warga masyarakat berkonflik dengan lebih dari 172 perusahaan dan 106 orang ditangkap akibat konflik-konflik tersebut.

Konflik sumber daya alam (SDA) karena adanya eksploitasi yang terjadi baik di Papua maupun di berbagai daerah lain di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Kompas (16 Februari 2013) bahwa konflik karena SDA berkaitan dengan usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan terjadi meluas di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Data berikut menggambarkan konflik SDA dimaksud.

Tabel 7.1

Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia

No Bidang Usaha Jumlah Kasus Luas lahan Keterangan

1.

Latarbelakang konflik atas tanah sebagaimana digambarkan di atas dapat dilihat dari penjelasan berikut.Fauzi dan Bachriadi [dalam Fauzi & Nurjaya (Penyunting), 2000], mengutip Aditjondro (1995), melihat ada beberapa jenis persoalan konflik tanah di Indoensia. Jenis-jenis konflik tersebut ialah, (1) konflik mayoritas-minoritas, yang umum terjadi di Indonesia, (2) konflik antara warga negara dengan negara, (3) konflik politis-ekologis, (4) konflik antara sistem ekonomi yang berbeda, (5) konflik antara ekosistem-ekosistem, (6) konflik antara sistem hukum yang berbeda. Berkaitan dengan konflik lahan perkebunan masyarakat adat di Workwana dan beberapa kampung di sekitarnya dengan pemerintah dan perusahaan kelapa sawit, sekurang-kurangnya mengandung empat jenis konflik, sebagaimana dilihat oleh Aditjondro. Jenis-jenis konflik tanah di wilayah ini dapat dikatakan berbentuk, a. konflik antara warga negara dengan negara, b. konflik politis-ekologis, c. konflik antara sistem-sistem ekonomi yang berbeda dan d. konflik antara sistem hukum yang berbeda. Selanjutnya akan direfleksikan konflik-konflik dimaksud dalam perspektif konflik tanah ulayat penduduk dengan PTPN II dalam pengalaman penduduk di Workwana.

sistem pendekatan ekonomi subsisten (Barnard dan Spencer, 1996, 288-291)22, penduduk setempat yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup bagi manusia. [Escobar, 1995; Munck & O’Hearn, (Ed.), 1999; Acemoglu & Robinson, 2014]. d. Konflik antara sistem hukum yang berbeda. Secara kelembagaan pertikaian atau konflik ini memperlihatkan adanya pertarungan yang diungguli dan didominasi oleh hukum positif negara atas tradisi penduduk setempat. Orang Workwana, Arsokota dan orang Keerom pada umumnya sebenarnya mempunyai aturan atau tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang dipegang secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan bersama sebagai suatu masyarakat atau yang dikenal dengan sistem tenurial penduduk (Patay, 2005; Colchester, at. al., 2007; Marti, dkk., 2008 ). Namun tradisi tersebut berbenturan dengan hukum positif yang dipakai negara atau BUMN seperti PTPN II atas nama kepentingan umum atau negara mengalahkan tradisi atau kebiasaan penduduk setempat. Masalahnya ialah banyak penduduk tidak memahami aturan hukum yang ada sehingga masyarakat biasanya menjadi korban atas produk hukum negara tersebut. Implikasi lain ialah, ketika penduduk menolak hukum negara, mereka dengan mudah distigma sebagai anti negara, separatis dan lain-lain. Penggunaan hukum yang berbeda dapat digunakan penguasa sebagai alat teror dan manipulasi terhadap masyarakat. Padahal negara seharusnya melindungi atau mengayomi warganya dari segala bentuk intimidasi dan stigmatisai dan berbagai pendekatan yang bersifat eksploitatif terhadap penduduk setempat (Bdk. Yunus Ukru, dkk., 1993; Malak, 2006).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masalah hak ulayat dan tuntutan ganti rugi tanah bukan merupakan urusan yang mudah seperti membalik telapak tangan, sebagaimana dijelaskan oleh Wenehen (2005) dan Malak (2006). Dari catatan-catatan di atas jelas terlihat terjadi beberapa kali pelepasan tanah adat atau tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat di Arso, baik yang dilepas oleh pemilik yang sah maupun bukan pemilik hak ulayat yang sah, dengan total luas mencapai 92.410 hektare. Semua lahan tersebut dilepas dalam kurun waktu sebelas tahun, dari tahun 1981 sampai 1992 sebagaimana dicatat oleh Rosariyanto dan Ansaka, dkk., serta berdasarkan penjelasan masyarakat. Dari surat-surat pelepasan yang ada tidak satupun surat yang terbebas dari klaim. Rosariyanto dkk., dan Ansaka dkk., menyebut alasan masyarakat mengklaim surat-surat tentang pelepasan tanah ulayat sebagaimana disampaikan oleh beberapa tokoh adat yang ditemui penulis, karena hal-hal berikut: tanah ulayat yang dilepaskan diubah tempatnya baik untuk areal perkebunan maupun lokasi transmigrasi PIR tanpa koordinasi, pelepasan dilakukan oleh pemilik yang tidak sah, rekognisi diserahkan kepada pihak yang tidak berwenang karena bukan pemilik hak ulayat yang sesungguhnya.

Konflik tersebut tidak berakhir di sini tetapi berlanjut pada munculnya sikap resistensi penduduk. Seperti telah diuraikan pada Bab 6, resistensi penduduk terhadap PTPN II tidak dilakukan orang Workwana sebagai penduduk kampung di mana terdapat perkebunan kelapa sawit tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan warga kampung-kampung tetangga sebagai komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu sikap resistensi penduduk dilihat sebagai colletive action. Resistensi penduduk dilatarbelakangi oleh berbagai hal berikut. Adanya kecurigaan penduduk terhadap pemerintah dan perusahaan yang memanipulasi luas lahan perkebunan sawit dari 5.000 hektare menjadi 50.000 hektare; kemudian setelah lebih dari 25 tahun masa tanam ternyata kelapa sawit tidak memberi kesejahteraan kepada penduduk sebagaimana dijanjikan pada awal pelepasan tanah-tanah penduduk untuk perkebunan sawit; urusan sawit menimbulkan beban-beban biaya saat panen, saat memasukkan TBS di pabrik, pemeliharaan kebun, termasuk penyelesaian beban kredit perusahaan untuk pengembangan perkebunan sawit, terjadi fluktuasi harga bahkan sampai mencapai harga terendah yang merugikan penduduk setempat sebagai petani sawit, hilangnya hutan dan lahan penduduk untuk mencari nafkah secara subsisten. Keadaan ini kemudian memunculkan sikap resistensi sebagai collective action penduduk.

penelitian tandingan, image tandingan, perilaku tandingan); kompetisi, tidak bekerja sama, bekerja sama selektif, menarik diri, menghentikan suatu proses, lelucon yang merusakkan.

Bila penduduk di Workwana, Arsokota dan sekitarnya menunjukkan resistensi mereka dalam berbagai bentuk. Ada protes melalui surat-menyurat, secara demontrasif berhenti panen (menjual dan mengontrakan lalan), melakukan pemalangan pabrik dan kebun Inti perusahaan, mempertahankan wilayah segitiga emas, dan melakukan upacara adat tanda penghentian kegiatan di perkebunan sawit. Bila bentuk-bentuk resistensi masyarakat adat ini dibandingkan dengan bentuk-bentuk resistensi yang disebut Vinhagen, terlihat ada beberapa perbedaan penting yang dapat disebutkan sebagai berikut. Resistensi orang Arso berbentuk: tindakan tanpa kekerasan seperti, menempuh jalur hukum, menjual dan mengontrakan lahan; sedangkan resistensi dengan kekerasan ialah memalang pabrik dan kebun inti perusahaan. Bentuk resistensi ketiga ialah upacara adat. Upacara adat mengandung peringatan, teguran dan sekaligus ancaman. Jadi reisistensi ketiga mengandung tidak bersifat kekerasan tapi juga megandung unsur-unsur kekerasan karena terdapat ancaman. Dengan demikian resistensi dalam kasus ini dapat dikatakan merupakan

colletive action tidak saja dilakukan oleh masyarakat adat Arso tetapi juga mengikat dan mengandung sanski bagi perusahaan atau pihak lain yang melanggar apa yang sudah dibuat dalam upacara adat. Selanjutnya akan direfleksikan dampak kelapa sawit terkait dengan Livelihood penduduk.

Kelapa Sawit: Tinjauan

Livelihood

Orang Workwana

entitas yang dikuasai. Artinya secara sosial terkonstruksi sistem dan struktur sosial ekonomi dan politik yang didominasi penguasa, dan korporasi bermodal sebagai penentu kebijakan, berhadapan dengan masyarakat petani dan buruh tani, nelayan, buruh pabrik, orang desa dan tenaga upahan lainnya sebagai pelaksana kebijakan. Dampak polarisasi tersebut memunculkan relasi-relasi sosial ekonomi dan politik yang disosiatif, mengandung relasi dalam kesenjangan atau ketimpangan yang luar biasa. Relasi yang disosiatif dan timpang tersebut bermuara pada resistensi masyarakat seperti yang terjadi dalam pengalaman kasus perkebunan sawit di Distrik Arso. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai bentuk konflik yang bermuara pada sikap resistensi masyarakat di wilayah Workwana dan sekitarnya.

Di satu sisi harus diakui bahwa berbagai perubahan dan perkembangan yang bersifat makro telah terjadi dalam kehidupan masyarakat di tempat ini secara khusus melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pembangunan lainnya. Dari penuturan penduduk, masa-masa emas hasil kelapa sawit bagi mereka hanya berlangsung beberapa saat, setelah itu warga kembali mengalami keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama sejak produksi kelapa sawit terus menurun dan warga berhenti mengurus kelapa sawit sejak tahun 2000.

Di sisi lain harus dikatakan pula bahwa pendekatan pembangunan seperti yang telah dilakukan selama ini telah menimbulkan persoalan-persoalan pembangunan yang signifikan terhadap Livelihood penduduk asli setempat di Kampung Workwana, termasuk penduduk kampung-kampung tetangga.

Krisis-krisis Akibat Pengembangan Kelapa Sawit

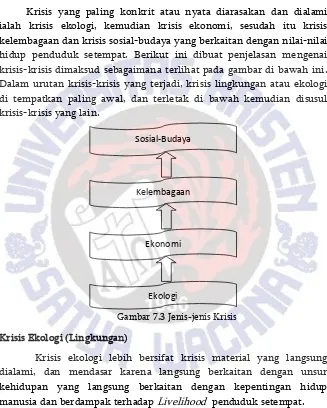

kelapa sawit di Workwana memperlihatkan munculnya berbagai krisis,yakni krisis ekologi (lingkungan), ekonomi, kelembagaan dan sosial budaya.

Krisis yang paling konkrit atau nyata diarasakan dan dialami ialah krisis ekologi, kemudian krisis ekonomi, sesudah itu krisis kelembagaan dan krisis sosial-budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup penduduk setempat. Berikut ini dibuat penjelasan mengenai krisis-krisis dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Dalam urutan krisis-krisis yang terjadi, krisis lingkungan atau ekologi di tempatkan paling awal, dan terletak di bawah kemudian disusul krisis-krisis yang lain.

Gambar 7.3 Jenis-jenis Krisis

Krisis Ekologi (Lingkungan)

Krisis ekologi lebih bersifat krisis material yang langsung dialami, dan mendasar karena langsung berkaitan dengan unsur kehidupan yang langsung berkaitan dengan kepentingan hidup manusia dan berdampak terhadap Livelihood penduduk setempat.

Krisis ekologi atau krisis lingkungan, berkaitan dengan rusaknya lingkungan dan ekosistem yang berdampak signifikan merugikan manusia. Untuk menganalisis krisis ekologi,

pemikiran-Sosial-Budaya

Ekonomi

pemikiran yang berhubungan dengan persoalan ekologi digunakan untuk melihat persoalan dimaksud.

Jain (2001) menjelaskan bahwa, lingkungan hidup terdiri dari tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan memengaruhi yaitu (1) unsur fisik (pohon, tanah, batu, air dan lain-lain); (2) udara, cuaca dan angin, dan lain-lain; (3) makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan). Ketiga komponen ini membentuk satu jaringan yang terpadu dan serasi. Masing-masing komponen berada pada tempatnya dan berperan membentuk suatu ekosistem kehidupan yang terpadu. Namun masalah ekologi muncul ketika salah satu komponen dirusakkan. Artinya adanya perubahan pada salah satu bagian dari ekosistem yang ada akan memengaruhi pula kesimbangan seluruh ekosistem.

di sekitarnya. Kedua, terjadi degradasi dan deforestasi hutan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan alam, tercemarnya tanah oleh berbagai jenis bahan kimia, meningkatnya bencana banjir di musim hujan dan kekeringan hebat di musim panas di daerah Distrik Arso. Fenomena banjir yang parah dialami masyarakat sebagai akibat degradasi dan deforestasi lingkungan ketika musim hujan, terjadi di beberapa daerah di wilayah Distrik Arso. Sebaliknya, ketika musim kemarau daerah ini mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga. Ketiga, diakui oleh penduduk bahwa debit air di sumur-sumur masyarakat dari waktu ke waktu terus menurun dan terjadi peningkatan pencemaran air yang berdampak pada kesehatan penduduk. Dokter Evi Kepala Balai Pengobatan St Lusia Workwana menyatakan, air yang keruh itu pada umumnya, berbau dan terasa asam. Menurut beberapa informan di Workwana, keadaan air yang sedemikian buruk disebabkan antara lain oleh kelapa sawit yang ada di daerah ini, yang cukup banyak menyerap air di satu sisi. Di sisi lain pasokan air terus berkurang akibat hutan-hutan gundul dan terjadi berbagai pencemaran air karena tanah-tanah mengalami pencemaran berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk pemupukan. Menurut informasi penduduk setempat, salah seorang peniliti asal Jepang beberapa tahun silam menyatakan bahwa di daerah ini satu pohon sawit setiap hari menyerap air kurang lebih 6 sampai 8 liter. Hal ini dapat dibandingkan dengan hasil Penelitian Lingkungan Universitas Riau, yang menyebutkan bahwa satu pohon sawit setiap hari menyerap air sebanyak 12 liter23. Pernyataan-pernyataan tersebut

tentu mengindikasikan bahwa kelapa sawit memang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang memengaruhi ketersediaan air secara memadai yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keempat, sebagaimana dikatakan penduduk, dengan dibabatnya

hutan, penduduk setempat mengalami kesulitan memperoleh berbagai jenis bahan baku lokal berupa kayu, rotan dan lain-lain untuk keperluan membangun rumah, pembuatan pagar dan keperluan rumah tangga lainnya. Artinya hilangnya bahan-bahan baku dari hutan berarti hilang pula berbagai sumber penghidupan yang biasa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup penduduk setempat. Hilangnya berbagai bahan baku lokal mengakibatkan penduduk setempat semakin tak berdaya dan terpuruk. Sebagai perbandingan dapat dilihat hasil Studi Kasus di 5 Pulau Besar di Indonesia Periode 1990 s/d 2010, Majalah Sawit Indonesia, 15 Februari-15 Maret 2014, yang menyebutkan:

Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengubah tutupan lahan tidak hanya akan mengurangi stok karbon, akan tetapi juga mengancam kerusakan keaneka-ragaman hayati, berkurangnya cadangan air dan kualitas tanah dan berkurangnya habitat satwa yang dilindungi.

Studi ini sebenarnya bertujuan sebagai bahan masukkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena krisis ekologi pada dasarnya bertentangan dengan prinsip etika pembangunan berkelanjutan (Goulet, 1995 dan Keraf, 2006). Dan dalam perspektif

Krisis Ekonomi

Dampak lain yang tidak kalah penting dan mengakibatkan terjadinya krisis berkepanjangan yang langsung menghancurkan kehidupan penduduk setempat ialah krisis ekonomi. Menurut Bapak Lamber Welib, salah seorang tokoh masyarakat dan tokoh Gereja setempat:

makanan sehari-hari orang di kampung ini sebenarnya berasal dari usaha berkebun seperti menanam ubi-ubian, keladi, pisang. Ada juga yang dijual dan uang itu untuk membeli beras dan lain-lain. Selain itu orang kampung juga masih pangkur sagu, berburu binatang liar seperti babi, tikus tanah, burung di hutan dan cari ikan di kali. Tetapi saat ini bahan makanan dari kebun di hutan semakin menipis dan sulit karena hutan-hutan dibabat, kayu-kayu diambil oleh pengusaha kayu dan hutan beralihfungsi sebagai kebun kelapa sawit, perumahan dan lain-lain.

Fenomena ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, hilangnya aset dan akses ekonomi subsisten penduduk. Keadaan ini ditanggapi serius oleh penduduk karena hilangnya hak ulayat dan sistem tenurial setempat dengan segala kekayaan sumber daya kehidupan yang ada dikalkulasi sebagai kerugian luar biasa bagi orang Workwana dan kampung-kampung tetangga di sekitarnya saat ini dan anak-cucu mereka di masa depan. Menurut penduduk setempat pembabatan dan pengalifungsian hutan-hutan serta tanah masyarakat sebagai pusat

Livelihood setempat sebagai perkebunan kelapa sawit, menghilangkan aset-aset ekonomi dan menutup akses penduduk menikmati sumber daya kehidupan yang mereka miliki [Chambers & Conway, 1991; Krantz, 2001; Kartodiharjo & Jhamtani, (Ed.,), 2006]. Artinya proses transformasi melalui pembangunan yang terjadi dengan pendekatan industri perkebunan kelapa sawit sebagai Livelihood baru tidak otomatis berdampak meningkatkan kehidupan ekonomi penduduk setempat. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan pengetahuan dan keterampilan susbsiten penduduk lokal yang berfungsi bagi kehidupan

menjadi disfungsional terhadap sistem industri perkebunan kelapa sawit sebagai Livelihood yang baru. Bahkan menurut penduduk setempat, kondisi yang berujung pada pemutusan hubungan mereka dalam kesatuannya dengan lingkungan alam sumber Livelihood, dilihat sebagai proses penyingkiran dan pemiskinan masyarakat. Kedua, krisis ekonomi ternyata juga menimbulkan krisis psikologis. Penduduk setempat pun menilai pendekatan pembangunan ini selain memiskinkan juga menimbulkan kebingungan, tekanan, putus asa dan trauma dalam hidup. Ungkapan-ungkapan pengalaman penduduk tersebut dirumuskan oleh John Djonga Pr (Rosariyanto, dkk., 2008), seorang misionaris yang bekerja sejak tahun 1992 di daerah ini:

Hampir semua orang menjadi bingung, cemas, ragu-ragu dan gelisah karena perubahan yang begitu cepat dan menyeluruh. Tidak sedikit orang yang mengalami shock ekonomi, merasa masa depan suram dan putus asa. Arah hidup menjadi kabur karena tuntutan ekonomi yang luar biasa. Bila hari ini mereka mendapatkan uang maka uang tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan hati saja. Kebiasaan menyimpan uang atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan belum tertanam baik dalam tindakan mereka.

Senada dengan Djonga, tokoh adat masyarakat Workwana Bapak Herman berujar:

“kerja seperti ini merupakan bentuk penipuan karena harta kekayaan alam kami diambil dengan alasan dipakai untuk kepentingan negara padahal masyarakat tidak mendapat

apa-apa”.

ekonomi, perumahan, listrik dan air bersih, semuanya hanya merupakan janji belaka, karena bila diamati secara cermat dan saksama, saat ini sesungguhnya baik masyarakat Kampung Arsokota maupun Kampung Workwana sedang berada dalam keadaan terpuruk di berbagai aspek kehidupan. Menurutnya sistem pembangunan yang digunakan ini juga merusak masyarakat karena minuman keras (miras) dipakai untuk membujuk masyarakat, khususnya orang muda diperalat untuk kepentingan tertentu. Pendapat serupa juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Workwana bahwa, masyarakat sekarang sedang mengalami luka di hati yang dalam karena di masa lalu masyarakat disiksa, ditindas dan dibunuh karena kepentingan kelapa sawit. Ketika itu masyarakat juga sering diperalat untuk demi kepentingan pemerintah yang menimbulkan sikap saling curiga di antara warga. Anak-anak muda juga sekarang gampang sekali diperalat untuk kepentingan tertentu dengan cara memberi minuman keras.

Pengalaman yang mencemaskan, menggelisahkan, pengalaman

lain dengan sistem kontrak. Keterlibatan petani Kampung Workwana sebagai pemilik lahan atau tuan lahan menyelesaikan kredit perusahaan sebagai suatu proses pertukaran dari sistem yang tidak adil dan tidak seimbang. Bahkan petani merasa sebagai tuan lahan, mereka hanya diperas sehingga tak berdaya dan dimiskinkan.

Jadi akselerasi pembangunan melalui pendekatan ekonomi seperti ini dapat dikatakan telah merongrong hakekat hidup penduduk lokal yang subsisten dengan kekayaan alam yang mengandung aneka ragam hayati dan menjadikannya petani perkebunan monokultur yang tidak beruntung. Pendekatan pembangunan ekonomi yang ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2014, 77-80) seperti ini ternyata telah menimbulkan masalah yang serius bagi masa depan manusia Papua. Lebih dari itu pendekatan ini justru dicurigai oleh penduduk setempat sebagai realisasi kepentingan dan tujuan politik (fungsi laten) pembangunan daerah perbatasan atas nama kepentingan dan tujuan pembangunan ekonomi (fungsi manifest) di daerah. Pandangan dan penilaian ini muncul di kalangan penduduk setempat karena pengalaman dengan sistem usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Workwana telah memosisikan penduduk asli setempat yang semula merupakan tuan lahan dengan alamnya yang kaya menjadi penduduk yang tuna lahan dan miskin serta tak berdaya.

Krisis Kelembagaan

Krisis kelembagaan yang ditemukan dapat dilihat dari fenomena berikut: penggunaan undang-undang dan aturan-aturan negara sebagai dasar hukum untuk pengalihfungsian tanah ulayat demi kepentingan perkebunan kelapa sawit mengalahkan hukum adat dan hak ulayat masyarakat setempat; penduduk saling klaim hak ulayat ketika ada pelepasan tanah adat kepada pihak perusahaan melalui pemerintah sebagai gejala kapitalisasi tanah adat yang tidak pernah terjadi sebelumnya; terjadi penggunaan wilayah segi tiga emas oleh oknum-oknum warga kampung tertentu secara sepihak untuk kepentingan bisnis pribadi, menimbulkan protes warga kampung tetangga karena wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung bersama beberapa kampung di Distrik Arso. Situasi seperti ini rentan menimbulkan konflik antarwarga; tokoh-tokoh adat dimanfaatkan oleh PTPN II sebagai pegawai perusahaan untuk mengamankan kepentingan perusahaan dari tuntutan-tuntutan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan keadaan dilematis pada tokoh-tokoh adat setempat, apakah berpihak pada kepentingan masyarakat atau kepentingan perusahaan; sistem tenurial setempat diabaikan karena dalam transaksi pelepasan tanah, hak-hak dasar masyarakat di bidang sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan hidup diganti dan dihargai dengan uang serta barang-barang yang oleh masyarakat dinilai tidak setimpal. Apalagi cara-cara yang digunakan dalam transaksi tersebut menurut penduduk setempat bersifat manipulatif, karena janji-janji tidak pernah ditepati perusahaan, penuh kekerasan dan tidak adil; peran Yuskwondor dan

Krisis Sosial-Budaya

Krisis ekologi, ekonomi dan kelembagaan bagi orang Papua bukanlah aspek-aspek yang berdiri sendiri. Krisis-krisis tersebut secara langsung berkaitan dengan world view (Geertz, 1973; Mantovani, 1991; Alua, 2004; Franklin, 2007) penduduk asli di mana terdapat sistem nilai, struktur, kebiasaan dan sistem sosial sebagai kerangka acuan hidupnya.

Menurut Geertz, di dalam setiap world view terdapat dua hal pokok. Pertama, ada aspek moral (dan aspek estetika) sebagai unsur yang bersifat evaluatif, biasanya disadari sebagai etika dalam suatu masyarakat. Kedua, terdapat aspek kognitif sebagai unsur esensial, berupa pengetahuan-pengetahuan tentang alam dan manusia yang menjadi pegangan hidup suatu kelompok masyarakat. Aspek kognitif seperti ini secara filosofis disebut oleh Fay (1997) sebagai “epistemologi orang dalam”. Maksudnya pengetahuan kelompok masyarakat tertentu tentang alam, manusia dan kehidupan sosialnya dalam lingkungan tertentu. Pengetahuan tersebut hanya diketahui oleh kelompok yang mempunyai pengetahuan tersebut. Implikasi sosialnya ialah kelompok luar atau kelompok lain perlu memahami apa yang menjadi pengetahuan setempat termasuk aspek moral yang menjadikannya tetap eksis. Konsekuensinya, mengabaikan epistemologi orang dalam berarti meremehkan eksistensi kelompok atau komunitas setempat. Sejalan dengan pikiran Geertz dan Fay, Franklin Karl J. (2007), dalam tulisannya berjudul, Framework For A Melanesian Word View, juga menyatakan bahwa dalam world view suatu kelompok masyarakat terhimpun paham tentang nilai-nilai hidup dan nilai-nilai tersebut biasanya digunakan sebagai prinsip moral dan rujukan dalam bertingkahlaku serta cara memandang kehidupan dan dunia. Apa yang dijelaskan Geertz, Fay dan Franklin terkait pengetahuan dan nilai-nilai masyarakat, diuraikan secara lebih terperinci oleh Mantovani Ennio (1991) dan Alua (2004).

Alua, kehidupan orang Melanesia pada umumnya, khusunya orang Papua, dibangun berdasarkan sistem nilai yang secara tradisional ada dalam world view yang terdiri dari unsur-unsur penting yaitu

community (hubungan darah dan perkawinan), relationships (dengan leluhur dan tanah) dan exhcange (resiprositas). Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang substansial dalam kehidupan penduduk asli setempat. Berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut, pendekatan pembangunan melalui perkebunan sawit yang membabat habis hutan dan terjadi penguasaan serta alih fungsi lahan-lahan masyarakat, sudah jelas bertentangan dan merusak nilai-nilai dasar orang Papua, yang mengutamakan community, relationship dan exchange. Dikatakan community dirusakkan karena penghargaan akan kelompok dan persekutuan hidup dengan pola hubungan yang seimbang dan saling menghargai, ditransformasikan ke dalam sistem dan struktur sosial baru lewat sistem PIR yang berwatak kapitalis (Alatas, 1988, 3-47).

setempat sebagaimana digambarkan di atas oleh Mantovani dan Alua. Kemudian sistem pertukaran atau exchange yang seharusnya menggambarkan proses resiprositas yang saling menguntungkan tidak terjadi dalam transaksi jual beli tanah-tanah bahkan seluruh proses tersebut dianggap tidak adil dan manipulatif yang merugikan pemilik hak ulayat. Hal-hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya sikap resistensi penduduk.

Dengan demikian dapat dikatakan seluruh sistem baru yang diintrodusir ke dalam kehidupan penduduk asli di Workwana dan sekitarnya rentan menimbulkan masalah. Dikatakan rentan karena

exchange tersebut ternyata menimbulkan tuntutan atau klaim-kalim penduduk setempat atas kepemilikan hutan dan lahan karena pendekatan yang digunakan pemerintah dan perusahaan tidak mencerminkan penghargaan baik terhadap lingkungan (sumber hidup), sistem ekonomi (mata penharian) dan sistem kelembagaan (struktur sosial dan norma-norma) maupun secara sosio-kultural (nilai-nilai, dan kebiasaan) terhadap penduduk asli setempat. Contoh, terjadinya klaim-klaim sebagai bentuk resistensi moral sosial24 penduduk setelah terjadi

pelepasan tanah atas nama kelompok tertentu pada masa-masa awal pembukaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini, yang ditolak oleh kelompok lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak terkait belum semuanya terlibat (Wenehen, 2005) dan sistem pertukaran yang terjadi tidak saling menguntungkan karena tidak bersifat resiprokal

menurut world view setempat. Bahkan kompensasi-kompensasi yang dibuat perusahaan dan pemerintah terhadap warga masyarakat di Workwana dan sekitarnya dinilai tidak wajar, tidak seimbang atau

tidak sebanding dengan luas lahan yang diberikan. Ketidakseimbangan itu terlihat dari apa yang dikalkulasi masyarakat berkaitan dengan luasnya lahan-lahan yang diambil atau dilepas dengan imbalan yang tidak memadai. Selain itu pengalaman penggunaan segitiga emas pun oleh masyarakat sebagai milik bersama beberapa kampung di Distrik Arso menjadi soal ketika dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepetingannya, diklaim oleh kelompok lain sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan kekayaan milik bersama.

Menurut informan yang ditemui di Workwana, keadaan ekonomi yang semakin sulit sekarang mendorong warga Kampung Workwana terlibat mengolah kayu di hutan untuk dijual ke luar Keerom. Dikatakannya, cara-cara demikian hanya menambah dan memperluas hilangnya tempat berburu dan mencari makan penduduk di hutan. Karena saat ini hutan sudah habis, pohon-pohan kayu ditebang, kayunya diambil dan diolah oleh pengusaha kayu yang kemudian menjualnya ke luar Keerom atau ke luar Papua sementara penduduk atau warga kampung tidak mendapat apa-apa. Padahal sesungguhnya dalam sistem tenurial di wilayah Workwana dan Arso dikenal pembagian tata ruang lahan yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Sistem tenurial atau tata ruang lahan terdiri dari, dusun sagu (Na Numui), hutan tempat berburu binatang (Ma Disih), lahan untuk berkebun (Ma Mandap) dan kali atau telaga, tempat mencari dan menangkap ikan (Ubyagey). Sistem tenurial ini hilang begitu saja akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PTPN II dan penebangan hutan secara masif yang dilakukan para pengusaha kayu di wilayah ini dan seluruh wilayah Keerom (Gusbager, 2001 dan Patay, 2005).

bahwa gambaran kehidupan yang dimiliki orang Papua ialah kehidupan dalam kesatuannya dengan seluruh komsos atau alam semesta, terjadi secara berkelanjutan. Karena itu relasi-relasi yang dibangun harus relasi yang benar dan tepat baik dengan manusia maupun dengan leluhur serta alam termasuk di dalamnya prinsip mengumpulkan kekayaan dan tidak bersifat eksploitatif. Dengan prinsip tersebut kehidupan manusia dibangun dan berlangsung terus sehingga menjamin pula kehidupan generasi berikut. Berdasarkan pemahaman Whiteman yang dikutip Alua tersebut, harus dikatakan penetrasi sistem pembangunan seperti yang dialami penduduk di Workwana dan sekitarnya merupakan upaya sadar yang telah merusak jati diri manusia dan nilai-nilai hidup orang Papua di Workwana dan sekitarnya. Karena itu pendekatan ini dapat dikatakan secara langsung mengancam kehidupan masa kini dan masa depan penduduk secara berkelanjutan.

Dengan begitu harus dikatakan bahwa seluruh pendekatan yang digunakan oleh pemerintah melalui PTPN II, secara paradigmatis dan riil kontekstual bertentangan dengan visi pembangunan Papua baru secara berkelanjutan yang diamanatkan oleh UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Demikian juga pendekatan tersebut bertentangan dengan visi pembangunan Papua yang adil dan sejahtera secara berkelanjutan menurut Suebu (2007) dan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera menurut Enembe (2016).

Jadi keterpinggiran dan krisis-krisis yang diakibatkan oleh pendekatan dan pelaksanaan pembangunan seperti yang dialami orang Workwana sesungguhnya bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip

human security bagi penduduk setempat (Mahbub Ul Haq, dalam Kanti Bajpai, 2000: 9-36 & Dan Henk, 2005:92-94). Dan Henk (2005:92-94) menyatakan bahwa:

Forgotten were the legitimate concerns of ordinary people …. For many of them, security symbolized protection from threat of disease, hunger, unemployment, crime, social conflict, political repression, and environmental hazards”.

Mengingat gagasan mengenai human security begitu penting maka Kanti Bajpai (2000: 9-36), dalam tulisannya tentang Human Security and Measurement, mengajukan beberapa pertanyaan penting.

Pertama, aman bagi siapa?; kedua, aman dari ancaman-ancaman apa?;

ketiga, aman dalam arti apa?. Untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bajpai mengutip pikiran Haq sebagai berikut. Dikatakannya, menurut Mahbub ul Haq (Bajpai, 2000:10-17),

human security bukan berkaitan dengan keamanan negara-negara dan bangsa-bangsa tetapi keamanan bagi individu-individu dan masyarakat. Karena human security harus mengandung: a. economic security. Maksud economic security ialah suatu kehidupan ekonomi di mana setiap individu diharapkan dapat menikmati keadaan hidup yang baik dan aman dari hasil pekerjaan yang dilakukan atau secara sosial hubungan-hubungan yang ada dapat melindunginya; b. food security.

Food security adalah suatu keadaan yang mana setiap individu dapat menikmati pangan yang aman, terlihat dari terdapatnya akses untuk menikmati pangan melalui kekayaan atau aset-aset, pekerjaan atau pemasukannya: c. health security. Kemudian health security adalah keadaan terbebasnya individu dari berbagai macam penyakit dan kemungkinan adanya penyakit serta adanya akses kesehatan untuk perawatan diri: d. environmental security. Environmental security

security maksudnya ialah suatu situasi di mana ada perlindungan atas hak-hak azasi manusia dari berbagai kekerasan.

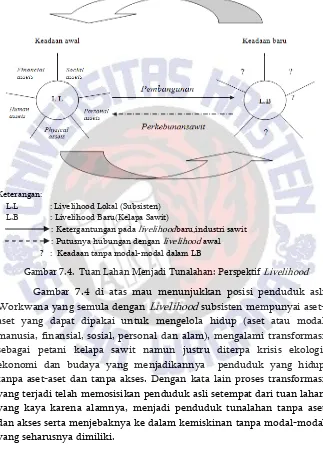

Keterangan:

L.L : Livelihood Lokal (Subsisten) L.B : Livelihood Baru(Kelapa Sawit)

: Ketergantungan pada livelihoodbaru,industri sawit : Putusnya hubungan dengan livelihood awal ? : Keadaan tanpa modal-modal dalam LB

Gambar 7.4. Tuan Lahan Menjadi Tunalahan: Perspektif Livelihood

Krisis -krisis Perspektif

Sustainable Livelihood

Pada pokok krisis ekologi, ekonomi, kelembagaan dan sosial-budaya, yang terjadi sebagai dampak dari kehadiran kelapa sawit bagi penduduk di Workwana dan sekitarnya ingin dilihat dari perspektif

Sustainable Livelihood.

Terkait dengan permasalahan yang disebut di atas, lebih jauh dikatakan oleh Chambers dan Conway, Krantz dan lain-lain bahwa, di dalam Livelihood ada yang disebut Sustainable livelihood. Prinsip

Sustainable Livelihood amat konsern terhadap berkelanjutan hidup bagi generasi yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang di aras lokal dan global. Dalam paham Sustainable Livelihood

aset-aset ada berbagai bentuk dan disebut juga sebagai modal-modal manusia. Oleh karena itu dalam Sustainable Livelihood aset-aset atau modal-modal yang dimiliki manusia dilihat sebagai potensi penangkal (coping) untuk menanggulangi tekanan dan goncangan hidup yang dialami seseorang atau sekelompok orang (Chambers & Conway, 1991; Krantz Lasse, 2001;). Berdasarkan kekuatan yang dimiliki Sustainable Livelihood sebagai suatu perspektif tentang kehidupan manusia dan potensi-potensi yang terintegrasi di dalamnya, krisis-krisis yang disebutkan di atas mau dianalisa dan direfleksikan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya Sustainable Livelihood mempunyai sejumlah kekuatan: pertama, kemampuan untuk melihat secara menyeluruh baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial sebagai modal manusia; kedua, di dalamnya ada pendekatan-pendekatan yang bersifat mikro dan makro secara berjejaring, memungkinkan untuk mengatasi kerentanan-kerentanan yang ada dengan cara mengevaluasi dan memprogramkan pendekatan-pendekatan terhadap persoalan sosial ekonomi secara lebih realistis. Itulah sebabnya kekuatan-kekuatan tersebut ingin digunakan dalam berrefleksi tentang krisis-krisis yang disebutkan di atas.

alam yang tersedia baginya. Kesulitan hidup ini disebut sebagai keadaan hidup yang terpinggirkan dan miskin karena tidak ada lagi

Livelihood penduduk yang terdiri aset-aset yang kelihatan (tangible assets) yang dapat diandalkan. Dalam konteks alam Workwana tidak terdapat lagi berbagai jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sagu dan lain-lain sebagai bahan pokok konsumsi sehari-hari penduduk dan semakin sulit menemukannya di sekitar kampung dan hutan-hutan yang tersisa. Selain hilangnya tangible asset, hilang pula hak-hak dan akses-akses (ingtangible assets) karena terjadi alih fungsi dan alih kepemilikan berbagai asset yang dimiliki. Keadaan ini tentu menyebabkan penduduk setempat tak berdaya dan terpinggirkan karena kehilangan Livelihood yang menjadi tumpuan utama hidupnya.

Perubahan-perubahan yang begitu cepat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini masih dijalani dan mendorong penduduk Workwana menyesuaikan diri, cara berpikir dan bertindak menurut paradigma production thingking, employment thingking dan

poverty line thinking (Chambers & Conway, 1991). Artinya bila orang Workwana ingin melanjutkan kehidupannya atau mengembangkan

Suasana ini makin terasa ketika hasil panen dari waktu ke waktu menurun sesuai dengan usia tanam yang lebih dari 32 tahun. Padahal sebelumnya petani tersebut adalah tuan lahan, pemilik lahan yang kapan saja ingin mengolah dan memanfaatkan hutan serta lahannya yang kaya dapat dilakukan sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain tersingkirnya Livelihood setempat menjadikan orang-orang di Workwana, termasuk juga penduduk di beberapa kampung sekitar, atau apa yang disebut Sen (2000) berada dalam keadaan deprivasi. Artinya keadaan deprivasi menyebabkan mereka tersingkir dalam

Sustainable Livelihood karena tersingkir pula aset-aset atau modal-modal yang dimiliki. Padahal menurut Scoones Ian (1998) dan Krantz (2001) di dalam Sustainable Livelihood terdapat berbagai kapital, yaitu

natural capital (tanah, air, udara, sumber-sumber daya terbarukan dan jasa lingkungan, seperti sistem peredaran air, pengolahan limbah dan lain-lain) economic atau financial capital (uang, kredit/debit, tabungan, dan aset-aset ekonomi lainnya seperti infrastuktur dasar, alat-alat produksi dan teknologi) human capital (keterampilan, pengetahuan, kemampuan kerja dan kesehatan yang baik, kemampuan fisik) dan

social capital (jejaring, hak-hak sosial, relasi sosial, afiliasi-afiliasi dan asosiasi-asosiasi) yang dibutuhkan untuk mengembangkan hidup. Hal serupa juga dilihat Sachs (2005) dari studi yang dilakukan di beberapa tempat di dunia. Ia menyatakan manusia mempunyai berbagai kapital yang seharusnya ada agar seseorang atau sekelompok orang tetap eksis dan mampu mengaktualisasikan dirinya dan terhindar dari perangkap kemiskinan. Kapital-kapital tersebut adalah human capital (kesehatan, gizi dan skil); business capital (mesin-mesin, berbagai fasilitas, alat transportasi diperlukan untuk kegiatan pertanian dan industri serta jasa pelayanan lainnya sebagai modal bisnis); infrastructure (infrakstruktur seperti jalan, listrik, air dan sanitasi, bandara dan pelabuhan laut, sistem telekomunikasi); natural capital (modal alam berupa tanah yang subur dan baik untuk ditanami, ketersediaan keanekaragaman hayati, berfungsinya ekosistem yang baik); public institutional capital (modal institusi publik berupa hukum dagang, sistem peradilan, institusi pemerintah serta kebijakan pelayanan dan pembagian kerja);

Perbedaan antara modal-modal yang disebut Scoones, Krantz dan Sachs di atas terlihat pada peran institusi publik sebagai salah satu modal yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh Scoones dan Krantz. Namun menurut penulis unsur modal institusi publik yang disebut Sachs sebenarnya berkaitan dengan modal sosial yang disebutkan Scoones dan Krantz sebagai salah satu modal sosial. Karena secara kelembagaan di dalam modal sosial terdapat jejaring, berbagai asosiasi dan hak-hak yang diatur dalam lembaga-lembaga publik terkait. Jadi memang terdapat perbedaan penyebutan, tetapi baik modal sosial menurut Scoones dan Krantz maupun modal institusi publik menurut Sachs, mempunyai peran dan fungsi yang sama. Perbedaan lain di antara Sachs dengan penganjur Sustainable Livelihood ialah, Sachs menekankan input dari luar, sedangkan penggagas Sustainbale Livelihood mengandalkan human capital dan kapital lainnya dari orang setempat atau penduduk.

Dari studi kasus di Workwana memang terlihat penduduk ini sedang berada dalam keadaan tunalahan dan menjadi penduduk yang hidup tanpa beberapa modal yang seharusnya ada. Dengan kata lain penduduk ini sedang mengalami krisis karena ketiadaan modal-modal yang mereka miliki seperti disebutkan dalam Sustainable Livelihood

seperti natural capital, economic atau financial capital, human capital

dan social capital. Dalam keadaan tunalahan penduduk Workwana kehilangan beberapa modal seperti natural capital dan economic capital sebagaimana sudah digambarkan sebelumnya yang menyebabkan mereka mengalami krisis hidup. Namun dari studi kasus di Workwana terlihat walaupun penduduk kehilangan beberapa modal hidup, ternyata modal manusia dan modal sosial masih menjadi kekuatan yang digunakan untuk mensiasati Sustainable Livelihood sehingga mereka tetap eksis. Berikut akan dijelaskan beberapa kelompok penduduk yang mampu menyiasati hidup menggunakan modal-modal yang ada sehingga tetap eksis sampai saat ini.

kampung akan tetapi keberadaan kelompok ini memberikan perspektif baru dalam memperjuangkan Livelihood dan Sustainable Livelihood.

Keterpinggiran Orang Workwana: Sebuah Refleksi

Keterpinggiran orang Kampung Workwana khususnya dan pada umumnya penduduk Kampung Arsokota serta beberapa kampung lain di sekitarnya terjadi melalui pendekatan-pendekatan pembangunan, yang bersifat represif, stigmatisasi, terjadi deforestasi, janji-janji palsu, permainan harga kelapa sawit, pengalihan kepemilikan lahan, dan program transmigrasi umum dan trasmigrasi petani PIR. Fenomena keterpinggiran ini mendorong munculnya sikap resistensi penduduk sebagaimana telah disebutkan lebih dahulu pada Bab 6.

cara-cara yang licik dan penuh kekerasan menandakan ketidakmampuan penguasa melakukan negosiasi dengan masyarakat sipil sehingga bertindak otoriter. Dengan begitu masyarakat setempat menjadi entitas yang tak berdaya karena ia harus berhadapan dengan tiga kekuatan yang mempunyai daya tekan amat kuat, yaitu pemerintah, pengusaha dan militer (Budiardjo C., & Liem S. L., 1988). Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perlawanan penduduk terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, maka akibatnya selalu akan berhadapan dengan apara keamaman. Kisah Roni Fatagur dari Desa PIR V. Roni yang pernah ditahan aparat keamanan karena mencoba melarang perusahaan membuka hutan di daerahnya pada masa-masa awal perusahaan bergiat membuka lahan perkebunan kelapa sawit walaupun kemudian ia dikembalikan ke rumahnya oleh seorang anggota polisi memperlihatkan bahwa, aparat keamanan selalu dipakai sebagai alat pemukul penguasa. Kisah lain penduduk yang mengalami tekanan luar biasa di Workwana dan sekitarnya terungkap juga melalui pengalaman yang diungkapkan oleh jururawat Dimara (KdK.No. 27/Th. V, Desember 1987), seorang petugas kesehatan, yang dimuat dalam buletin Kabar dari Kampung.

Lamber Welip di Pos Keamanan Kali Tami, Thomas Wenda mengurungkan niatnya pulang kampung. Dengan demikian dapat dikatakan strategi pendekatan stigma membuat penduduk selalu berada pada posisi tawar yang sangat lemah bahkan tak berdaya.

Ketiga, penghilangan pusat Livelihood penduduk (deforestasi). Dari Gambar 5.2 tentang Denah Kampung Workwana pada Bab 5, dalam tulisan ini terlihat jelas bahwa Kampung Workwana nyaris dikelilingi oleh kebun kelapa sawit. Fenomena ini menunjukkan bahwa Workwana sedang dikepung oleh kelapa sawit dan dengan demikain kehilangan hutan tempat penduduk mencari nafkah. Sehingga penduduk tidak mempunyai pilihan lain untuk berusaha mencari nafkah karena kehilangan pusat Livelihood susbsisten. Kondisi ini tentu berdampak pada kehidupan ekonomi rumah tangga dan aspek kehidupan lainnya. Proses deforestasi berlangsung terhadap hak ulayat hutan penduduk terjadi setelah pemerintah mengeluarkan berbagai izin usaha bukan saja untuk pengembangan kelapa sawit di daerah tetapi juga izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada para investor dari luar Papua. Dampaknya ialah pohon kayu ditebang dan hutan menjadi gundul, ribuan bahkan jutaan kubik kayu keluar dari Kabupaten Keerom untuk diekspor. Proses deforestasi masih terus berlangsung hingga saat ini, terlihat dari setiap hari lebih dari 30 truk bermuatan kayu olahan melintas dari Keerom ke Kota Jayapura. Deforestasi juga berdampak bagi penduduk karena membuat penduduk kehilangan berbagai sumber daya penghidupan, seperti bahan makanan berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan serta berbagai jenis kayu untuk keperluan rumah tangga. Keadaan ini membuat penduduk semakin tak berdaya menghadapi berbagai bentuk kegiatan yang bersifat eksploitatif di kampung dan di sekitarnya.

karyawan perusahaan, rumah-rumah penduduk akan dipasang listrik, akan disediakan air bersih sampai di rumah-rumah dan akan disediakan mobil untuk melayani masyarakat. Karena tergiur oleh bujukan tersebut secara perlahan tapi pasti, lahan-lahan penduduk dilepas kepada perusahaan sehingga warga setempat kehilangan tempat mencari nafkah di hutan. Janji-janji manis itupun tak pernah diwujudkan dan hanya menyisahkan penyesalan yang luar biasa bagi penduduk. Menurut orang kampung, berbagai infrastruktur yang sekarang ada dan berkembang di Workwana bukan hasil usaha PTPN II tetapi merupakan usaha masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Padahal orang Workwana sama seperti orang Papua lainnya, memahami konsep janji sebagai sebuah prinsip pertukaran atau

exchange, bersifat resiprokal, timbal balik yang seimbang antara apa yang diberi dan apa yang diterima (Bdk. Whiteman, 1984; Mantovani, 1993; Alua, 2004). Karena itu sejumlah tokoh adat dan masyatakat menyatakan, kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk penipuan terhadap penduduk.

Kelima, harga sawit yang tidak menentu. Menurut Thomas Lobai, pendamping petani kelapa sawit di wilayah Distrik Arso, dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Thomas, harga kelapa sawit biasanya mengikuti harga mata uang dolar Amerika, bila dolar menguat harga sawit tinggi. Namun Ia mencurigai dan menyatakan kemungkinan ada oknum-oknum tertentu berperan mempermainkan harga kelapa sawit tersebut. Harga kelapa sawit yang terus merosot di wilayah ini membuat penduduk tidak tertarik untuk melanjutkan usaha tersebut sehingga terjadilah penjualan lahan dan mengontrakan lahan. Hal ini membuat penduduk semakin tak berdaya, karena tidak memiliki lahan usaha dan bergantung pada hasil kontrak dan jual lahan yang jumlahnya amat terbatas.

akan dianalisis dan direflesikan keadaan orang Workwana dalam perspektif Livelihood.

Dengan melihat fenomena keterpinggiran di atas harus dikatakan bahwa pendekatan pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan melalui industri perkebunan kelapa sawit seperti yang terjadi di wilayah Distrik Arso khususnya di Kampung Workwana, ternyata berkontribusi menghasilkan kesenjangan hidup bahkan terjadi keterpinggiran penduduk asli dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang informan di Workwana menyatakan kelapa sawit telah menyebabkan banyak anak kampung putus sekolah dan menikah di usia muda yang menyebakan mereka menjadi penganggur di kampung. Setelah Kabupaten Keerom berdiri, banyak dari antara kaum muda tersebut mulai berpikir dan menyadari pentingnya pendidikan sekolah serta ijazah dan dampaknya bagi pekerjaan dan hidup. Pengalaman keterpinggiran bukan hanya terjadi di Workwana dan Arsokota tetapi terjadi juga di berbagai kampung di wilayah Kabupaten Keerom (Ansaka dkk., 2009; Dale dan Djonga, 2011), bahkan terjadi pula di seantero Papua (Suebu, 2007& Widjoyo M.S. dkk., 2009; Ansaka, dkk., 2009; Tebay, 2012; Enembe, 2016).

Ketujuh. Pengalaman-pengalaman yang meminggirkan orang Workwana dan penduduk sekitarnya melalui pendekatan-pendekatan manipulatif perusahaan dan pemerintah ketika itu, tidak hanya menimbulkan konflik tetapi berujung pada sikap resistensi penduduk sebagai suatu collective action yang menjadi gerakan moral sosial penduduk menolak perusahaan kelapa sawit di daerah ini.

Strategi

Coping

Orang Workwana

Alua, 2004). Prinsip ini sejalan dengan paradigma Sustainable Livelihood. Selanjutnya, bagian ini merupakan suatu penjelasan tentang fenomena kekompok masyarakat dilihat dari perspektif

Sustainable Livelihood yang sedang berinisiatif memperjuangkan nasib keluarga dan dirinya untuk masa depan yang lebih baik.

Kelompok-kelompok Orang Workwana

Sebelum membahas lebih jauh tentang strategi kelompok-kelompok dalam mengembangkan Livelihood-nya secara berkelanjutan, penulis ingin membedakan masyarakat Workwana menurut cara mereka menanggapi dampak transformasi sosial di kampung halamannya. Kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok kaum tua, kelompok perempuan, kelompok terdidik dan kelompok tunakarya atau tunaskil.

Pertama, kelompok kaum tua dan dewasa. Kelompok kaum tua ini pada umumnya terdiri dari kaum laki-laki di kampung yang dari sisi