ANALISIS DAMPAK PARIS AGREEMENT

TERHADAP PERDAGANGAN MINYAK BUMI ARAB

SAUDI-TIONGKOK

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Nugroho Adi Murtopo 106216087

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DIPLOMASI

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS PERTAMINA

2020

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Judul Tugas Akhir : Analisis Dampak Paris Agreement terhadap Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Tiongkok

Nama Mahasiswa : Nugroho Adi Murtopo

Nomor Induk Mahasiswa : 106216087

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Komunikasi dan Diplomasi

Tanggal Lulus Sidang Tugas Akhir : 16 Januari 2020

Jakarta, 7 Februari 2020 MENGESAHKAN,

Pembimbing

M. Fauzi Abdul Rachman, S.IP., M.A., M.T. NIP. 119009

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Dr. Indra Kusumawardhana, M. Hub. Int. NIP. 116123

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Analisis Dampak Paris Agreement terhadap Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Tiongkok” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali telah dikutip sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Pertamina sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertamina hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty-free right) atas Tugas Akhir ini beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Pertamina berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Januari 2020 Yang membuat pernyataan,

iv

ABSTRAK

Nugroho Adi Murtopo. 106216087. Analisis Dampak Paris Agreement terhadap Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Tiongkok.

Tulisan ini menganalisis mengenai dampak yang diberikan oleh Paris Agreement terhadap bisnis minyak bumi yang dilakukan antara Arab Saudi sebagai eksportir minyak bumi terbesar di dunia dengan Tiongkok sebagai konsumen terbesar mereka. Hipotesis yang disusun menunjukan bahwa Paris Agreement seharusnya berpengaruh dalam mengurangi volume perdagangan minyak bumi di antara kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya keharusan bagi Arab Saudi dan Tiongkok untuk mengurangi emisi karbon, yang dapat dilakukan melalui pengurangan konsumsi minyak bumi, demi tercapainya target dari rezim internasional tersebut. Faktanya, sejak kedua negara meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 higga 2018, volume perdagangan minyak bumi mereka menunjukan tren yang meningkat. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan penyebab dari inefektivitas Paris Agreement sebagai rezim internasional dalam mempengaruhi volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi dan Tiongkok. Aspek yang diteliti melingkupi pembedahan Paris Agreement, komitmen dari Arab Saudi dan Tiongkok terhadap Paris Agreement, dampak rezim lingkungan internasional terhadap negara produsen dan eksportir minyak bumi, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penduduk terhadap konsumsi minyak bumi suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder dari statistik, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Paris Agreement dan komitmen yang dibangun oleh negara untuk menyukseskannya tidak secara spesifik mengatur mengenai pengurangan ekspor atau penggunaan minyak bumi. Selain itu, dilema yang datang dari ketidakpastian masa depan industri minyak bumi serta dinamika ekonomi dan penduduk di suatu negara mempengaruhi bagaimana negara tersebut bertindak dalam perdagangan minyak bumi.

Kata kunci: Rezim internasional, Paris Agreement, Arab Saudi, Tiongkok, minyak bumi

v

ABSTRACT

Nugroho Adi Murtopo. 106216087. Impact Analysis of Paris Agreement on the Oil

Trade of Saudi Arabia-China.

This paper analyses the impact of the Paris Agreement on the oil trade between Saudi Arabia, the biggest oil exporter in the world, and China as its biggest consumer. Based on the hypothesis, the Paris Agreement should affect the oil trade between Saudi Arabia and China by decreasing its volume. It’s because both of the countries need to decrease the number of greenhouse gasses they emit to achieve the target of the regime. However, from 2016 to 2018, the volume of Saudi Arabia and China oil trade always increasing. This paper’s objective is to find the cause that makes the Paris Agreement ineffective in affecting the oil trade volume between Saudi Arabia and China. The scope of analysis includes the Paris Agreement itself, the commitment of Saudi Arabia and China to the Paris Agreement, the impact of the international environmental regime to oil-producing and exporting country, also the impact of economic and population growth to oil consumption in a country. The research uses the qualitative descriptive method of analysis and gathers the data from secondary sources such as statistics, books, journals, and other scientific writings. The result of this research shows that the Paris Agreement and Saudi Arabia and China’s commitment to it do not specifically regulate the export and usage of oil. Moreover, uncertainty in the oil business, economic development, and population growth affect the countries' behavior in oil trade.

vi

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan segalanya sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini, dalam konteks ini adalah penulisan tugas akhir.

Ketertarikan terhadap isu lingkungan menjadi titik penting dipiliihnya judul penelitian ini. Keberadaan rezim-rezim internasional yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan isu lingkungan dan iklim membuat penulis tergerak untuk menganalisis dampak yang mereka berikan terhadap dunia. Nuansa energi yang diberikan di dalam ranah akademik Universitas Pertamina membuat penulis akhirnya menjatuhkan pilihan kepada perdagangan minyak bumi antara Arab Saudi dan Tiongkok.

Menarik untuk disimak upaya dari sebuah rezim internasional dalam menangani isu lingkungan dan iklim global. Terlebih ketika rezim dihadapkan kepada kepentingan nasional negara yang tentunya tidak hanya terdapat pada aspek lingkungan dan iklim. Skripsi ini akan menganalisis efektivitas Paris Agreement dalam mempengaruhi volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi dan Tiongkok sejak kedua negara tersebut meratifikasinya pada 2016.

Sebagai bagian dari langkah-langkah kecil yang penulis lakukan, semoga penelitian ini, baik kecil maupun besar, dapat memberikan dampak positif bagi banyak pihak.

Jakarta, 30 Desember 2019,

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kembali penulis sembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap titik dari studi sarjana ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi pedoman pada umatnya di muka bumi. Selanjutnya, penulis akan memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut berkat dukungan yang sangat berarti selama penulis menjalani masa perkuliahan:

1. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, dan Widad yang tidak pernah lelah untuk memberikan segala bentuk dukungan yang tidak ternilai. Semoga penulis dapat mewujudkan sebagian impian kalian di masa depan.

2. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Ibu Silvia Dian selaku dosen wali yang selalu pengertian dalam menghadapi penulis. Mas Fauzi selaku dosen pembimbing yang telah sabar mengawasi jalannya penulisan skripsi ini. Mbak Dian, Pak Indra, Pak Iqbal, Mbak Anin, Mbak Frieska, Pak Abbas, dan Mbak Vita yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih pula kepada Mbak Fatim yang sudah menyediakan waktu dan tenaganya untuk keperluan administrasi penulis. Serta dosen dan tendik Universitas Pertamina yang berjasa dalam pembentukan karakter penulis selama masa perkuliahan.

3. Teman-teman penulis, antara lain Naufal Musri, Rindu, Mayang, Heri, Meidi, Yudha, Viona, dan Hugo yang telah berjasa dalam membantu penulis membuka dan mengembangkan pikiran. Amel yang sudah setia menjadi teman yang sangat baik, through thick and thin. Randy, Aris, Vandy, dan Radika yang bersedia memberikan tempat berteduh atau tempat untuk sekedar melepas penat dari rutinitas. Teman-teman Batang HI 2016 yang sudah memberikan kesan tersendiri terhadap kehidupan sosial penulis. Sahabat SMA, Andri, Ilham, Caca, Githa, Andien, Kak Mila, dan Kak Ignaz yang sudah membuka banyak kesempatan serta membantu dalam hal yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Nia yang melalui diskusi dan dukungan telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi. Kepada Farras yang sudah mengajarkan mengenai kedewasaan serta memberikan banyak dukungan yang dalam satu tahun belakangan. Vincent yang membantu penyelesaian skripsi penulis. Terakhir kepada banyak pihak yang tidak bisa secara keseluruhan disebutkan, terima kasih!

Jakarta, 30 Desember 2019

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iii

ABSTRAK ... iv

ABSTRACT ... v

KATA PENGANTAR ... vi

UCAPAN TERIMA KASIH ... vii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR GRAFIK ... xi

DAFTAR SINGKATAN ... xii

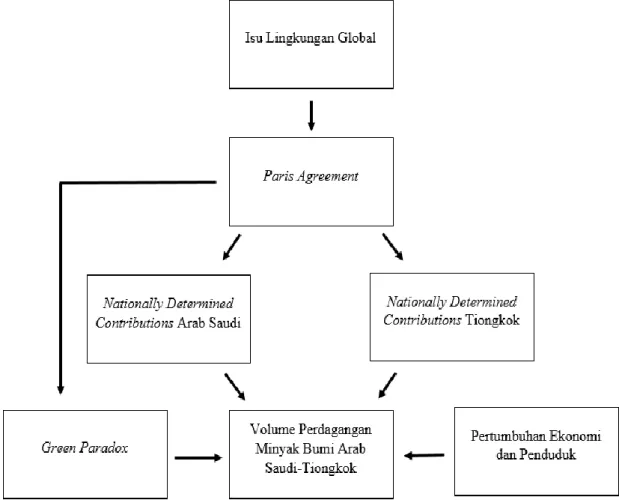

BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 6 1.3. Tinjauan Pustaka ... 7 1.4. Kerangka Berpikir ... 11 1.5. Metodologi ... 16

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 17

1.7. Sistematika Penulisan ... 18

BAB II Paris Agreement dan Hubungan Arab Saudi-Tiongkok ... 21

2.1. Paris Agreement ... 21

Implementasi Paris Agreement di Arab Saudi dan Tiongkok ... 25

2.2. Hubungan Arab Saudi-Tiongkok ... 30

BAB III Paris Agreement dan Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Tiongkok: Analisis ... 37

3.1. Kelemahan Rezim Internasional: Paris Agreement ... 39

3.2. NDC Arab Saudi dan Tiongkok ... 42

3.3. Green Paradox, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penduduk ... 46

BAB IV PENUTUP ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 55

x

DAFTAR GAMBAR

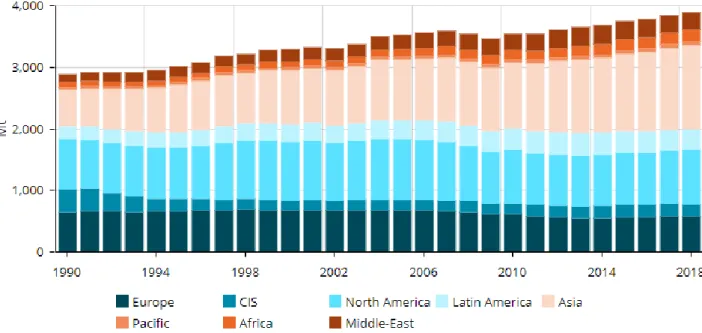

Gambar 1. 1. Konsumsi Minyak Bumi Dunia 1990-2018. ... 1 Gambar 1. 2. Kerangka Berpikir. ... 16

xi

DAFTAR GRAFIK

xii

DAFTAR SINGKATAN

BRI Belt and Road Initiative

CIS The Commonwealth of Independent States

CNPC China National Petroleum Corporation

COP Conference of the Parties

IEA International Energy Agency

INDC Intended Nationally Determined Contribution

NDC Nationally Determined Contribution

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

PBB Perserikatan Bangsa-bangsa

PDB Produk Domestik Bruto

PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTB Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

PLTN Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya

SABIC Saudi Basic Industries Corporation

SGI Saudi Gas Initiative

Sinopec the Chinese National Petrochemical Corporation UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate

Change

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Enerdata, paling tidak dalam kurun waktu 1990 hingga 2018, tren konsumsi minyak bumi dunia meningkat (Enerdata, 2019). Hal tersebut menunjukan bahwa dunia masih bergantung dengan salah satu sumber energi fosil tersebut. Tingginya permintaan dunia terhadap minyak bumi disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terjadi di dunia, yang berimplikasi pada penggunaan minyak bumi yang semakin masif (Unger, 2013).

Jika ditarik lebih jauh, peralihan penggunaan energi ke bentuk energi tidak terbarukan seperti minyak bumi terjadi pasca-Revolusi Industri. Revolusi Industri yang terjadi pada abad ke-18 yang menjadi permulaan dari perkembangan teknologi

2 modern dunia (Landes, 1969). Penemuan mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia seperti mesin uap, komputer, kendaraan seperti mobil, hingga pembangkit listrik dengan berbagai sumber tenaga menjadi salah satu dari banyak hal yang memegang peranan integral di dalam peradaban manusia (Landes, 1969).

Masifnya penggunaan energi dunia berakibat pada semakin menipisnya ketersediaan energi konvensional di dunia (Unger, 2013). Di samping itu, penggunaan energi konvensional secara besar-besaran ini juga menimbulkan efek yang buruk bagi lingkungan (National Geographic, n.d.). Asap yang dikeluarkan dari emisi pembakaran minyak bumi dan batu bara memicu efek domino yang berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Pemanasan global yang disebabkan oleh polusi udara hasil dari emisi kendaraan dan industri menimbulkan berbagai permasalahan seperti naiknya permukaan laut karena melelehnya es dunia, kebakaran hutan, anomali iklim, dan lain sebagainya (National Geographic, n.d.). Bahkan, merujuk dari data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), polusi udara berkontribusi terhadap 4,2 juta kematian per tahun (WHO, n.d.).

Berangkat dari permasalahan tersebut, beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mulai menggagas program-program yang bertujuan untuk menekan dampak buruk dari penggunaan energi konvensional serta meningkatkan produksi, penggunaan, dan akses terhadap energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu organisasi yang berperan aktif di dalam isu ini adalah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) melalui salah satu framework-nya yaitu Paris Agreement.

3 Paris Agreement adalah sebuah kerangka kerja internasional yang dilahirkan oleh UNFCCC sebagai sebuah upaya gabungan untuk melawan krisis iklim global (UNFCCC, n.d.). Paris Agreement mulai diadopsi oleh 196 anggota dari UNFCCC pada 12 Desember 2015 di 21st Conference of the Parties of the UNFCCC (COP21) dan ditandatangani pada 22 April 2016. Paris Agreement merupakan hasil dari enam tahun negosiasi mengenai krisis iklim di bawah wadah UNFCCC (Climate Focus, 2015). Keberadaan Paris Agreement juga merupakan hasil dari desakan internasional untuk menghindari kegagalan yang serupa dengan konferensi Kopenhagen yang digelar pada tahun 2009 (Climate Focus, 2015).

Paris Agreement menetapkan target untuk menahan peningkatan rataan suhu bumi sebesar 2˚ di atas level pra-industri (UNFCCC, 2015). Untuk mencapai hal ini, Paris Agreement mendorong pihak-pihak di dalamnya untuk berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim global yang dilakukan secara domestik (UNFCCC, 2015). Kontribusi yang diberikan oleh tiap-tiap negara dapat berupa pengembangan sistem industri yang ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan serta menurunkan rasio energi konvensional dalam bauran energi domestik, meningkatkan jumlah ruang hijau, dan lain sebagainya. Kombinasi dari upaya individu tiap-tiap negara inilah yang dijadikan sebagai cara dari Paris Agreement untuk menghimpun dunia dalam melawan krisis iklim global.

Rezim internasional seperti Paris Agreement memiliki peranan penting dalam membentuk interaksi dan perilaku negara-negara di dunia. Robert Keohane dan Joseph Nye, seperti dikutip oleh Paul Viotti dan Mark Kauppi di dalam buku “International Relations Theory” (2012), berkata bahwa rezim internasional adalah

4 kumpulan peraturan yang disetujui oleh lebih dari satu negara, beberapa di antaranya memiliki sifat mengikat seperti hukum internasional, yang berkaitan dengan bagaimana negara-negara tersebut berperilaku di dalam isu-isu tertentu (Viotti & Kauppi, 2012). Dengan kata lain, rezim internasional mampu bertindak sebagai variabel independen yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan dari negara-negara di dunia. Paris Agreement dalam konteks ini bergerak sebagai rezim internasional yang mengatur bagaimana negara-negara yang ada di dalamnya berperilaku di dalam isu lingkungan, khususnya krisis iklim global.

Salah dua negara yang memegang peranan besar dalam industri minyak bumi dunia yang juga merupakan bagian dari Paris Agreement adalah Arab Saudi dan Tiongkok. Arab Saudi merupakan salah satu negara pendiri Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), bersama dengan negara-negara seperti Irak, Iran, Kuwait, dan Venezuela pada tahun 1960 (OPEC, n.d.). Keberadaan Arab Saudi di dalam OPEC tidak terlepas dari status mereka sebagai pemilik aset minyak bumi dengan tingkat produksi terbesar sekaligus pengekspor minyak bumi terbesar di dunia (OPEC, n.d.). Keseluruhan minyak bumi Arab Saudi dikelola oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara mereka. Tiongkok, di sisi lain, merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia (Institute for Security & Development Policy, 2018). Untuk mendukung hal tersebut, Tiongkok membutuhkan pasokan energi yang besar. Tiongkok tercatat sebagai negara dengan konsumsi minyak bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (EIA, 2018). Dalam industri minyak bumi global, Arab Saudi dan Tiongkok terikat dalam aktivitas perdagangan. Arab Saudi merupakan pemasok minyak bumi terbesar

5 kedua bagi Tiongkok. Sedangkan Beijing adalah importir terbesar minyak bumi bagi Arab Saudi.

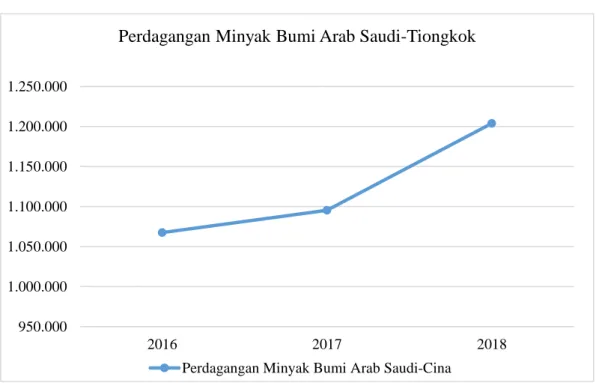

Secara logika, keberadaan rezim lingkungan internasional seperti Paris Agreement dapat menurunkan penggunaan minyak bumi negara-negara dunia. Karena, emisi yang dihasilkan dari penggunaan minyak bumi secara besar-besaran merupakan salah satu alasan dari kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia. Dengan menurunnya konsumsi minyak bumi dunia, maka berkurang pula volume perdagangan minyak bumi yang terjadi. Akan tetapi, pada kenyataanya hal ini tidak terjadi pada perdagangan minyak bumi Arab Saudi dan Tiongkok. Sejak meratifikasi Paris Agreement pada 2016, volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi-Tiongkok terus menunjukan peningkatan. Hal ini tentu bertentangan dengan upaya-upaya yang berusaha didorong oleh Paris Agreement kepada negara-negara yang meratifikasinya. 950.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 2016 2017 2018

Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Tiongkok

Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi-Cina

Grafik 1. 1. Perdagangan Minyak Bumi Arab Saudi Tiongkok 2016-2018. (CEIC Data,

6 Tulisan ini menganalisis mengenai alasan yang melatarbelakangi inefektivitas Paris Agreement dalam mengurangi volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi-Tiongkok. Analisis dilakukan melalui kacamata rezim internasional yang mampu membentuk agenda dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam isu tertentu. Pada kasus ini, dengan predikat aktor besar dalam industri minyak bumi dunia, Arab Saudi dan Tiongkok seharusnya menjadi dua negara terdepan yang menunjukan komitmen mereka dalam menyukseskan target Paris Agreement, termasuk melalui pengurangan penggunaan minyak bumi, yang terlihat dari menurunnya volume perdagangan minyak bumi di antara keduanya. Aspek yang diteliti meliputi nationally determined contribution (NDC) yang merupakan bentuk dari komitmen negara-negara dalam menyukseskan Paris Agreement, implikasi kebijakan pro-iklim terhadap Arab Saudi sebagai negara eksportir minyak bumi terbesar dunia, dan pertumbuhan ekonomi serta penduduk yang berpengaruh kepada permintaan negara terhadap salah satu bentuk energi.

1.2. Rumusan Masalah

Bermula dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat satu pertanyaan dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apa penyebab dari inefektivitas Paris Agreement dalam kasus penurunan volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi-Tiongkok? Sebagai upaya peningkatan relevansi analisis, jangka waktu yang diambil untuk penelitian ini hanya berada

7 pada rentang tahun 2016 hingga 2018. Rentang waktu ini diambil karena baik Arab Saudi maupun Tiongkok sama-sama meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 (UNFCCC, 2016). Selain itu, data yang tersedia untuk mendukung penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2018.

1.3. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengambil banyak informasi dari jurnal, buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya dari penelitian yang serupa. Tujuan dari pengambilan data tersebut adalah selain untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan komprehensif, penulis juga berusaha untuk mencari celah agar pembaruan dalam penelitian penulis dapat tercapai.

Tinjauan pustaka diambil dari tulisan Jim Krane yang berjudul “Climate change and fossil fuel: An examination of risks for the energy industry and producer states” (2017). Berlatar belakang pada fakta bahwa batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber dari dua pertiga emisi karbon dan gas rumah kaca dunia, Jim Krane mencoba untuk meneliti tentang dampak yang diberikan oleh upaya penyelamatan iklim terhadap industri energi fosil.

Dalam tulisan ini, Krane membagi analisis risikonya menjadi beberapa lima bagian. Pertama adalah risiko kebijakan, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung adanya pengurangan emisi dan/atau teknologi yang berdampak pada industri energi fosil. Kedua adalah risiko permintaan, yakni adanya kemungkinan permintaan akan energi fosil menurun akibat dari krisis iklim. Risiko yang ketiga adalah risiko finansial, terdiri dari berbagai masalah masalah keuangan yang memiliki keterkaitan dengan bisnis energi fosil seperti ketiadaan

8 investasi, asuransi, dan masalah-masalah keuangan lainnya. Risiko selanjutnya adalah risiko legal atau hukum. Risiko legal adalah beban yang muncul akibat dari semakin banyaknya hukum yang mengenai krisis iklim. Lalu risiko terakhir yang dibahas di dalam tulisan Krane adalah risiko geopolitik dan kompetisi. Menurut penjelasan Krane, risiko ini adalah risiko yang muncul akibat dari berlomba-lombanya pemilik aset energi fosil dalam memonetisasi aset yang mereka miliki sebelum hal ini sudah tidak dapat dilakukan lagi secara maksimal dan berubahnya relasi negara akibat dari aktivitas dekarbonisasi (Krane, 2017).

Menurut analisis yang dilakukan oleh Krane, risiko kebijakan adalah risiko yang paling berpengaruh terhadap dinamika bisnis energi fosil. Pandangan ini diberikan karena dua alasan. Pertama karena kompetisi ekonomi saja tidak cukup mampu untuk membuat energi non-karbon menggantikan energi fosil. Alasan kedua adalah karena pemerintah memiliki kuasa yang cukup luas untuk melakukan intervensi terhadap suatu isu. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penggunaan energi fosil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kebijakan yang paling berpengaruh adalah kebijakan pemerintah domestik yang terikat dengan rezim internasional seperti kontribusi nasional negara-negara yang tergabung di dalam Paris Agreement untuk mulai beralih ke bentuk energi yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan kedua adalah kebijakan untuk mengurangi emisi karbon yang dilakukan melalui beberapa cara seperti perdagangan emisi yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga carbon pricing. Komitmen-komitmen untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan emisi karbon berbuah pada kebijakan-kebijakan seperti penggunaan energi non-karbon sebagai bahan bakar penghasil listrik, pelarangan penggunaan

9 kendaraan dengan bahan bakar karbon, pembebanan pajak atas emisi karbon berlebih yang kesemuanya akan berbuah pada semakin berkurangnya penggunaan energi fosil di masa depan. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap industri energi tidak terbarukan ini.

Untuk risiko yang kedua, yakni risiko permintaan, dijelaskan oleh Krane sebetulnya sebagai suatu hal yang terjadi secara organik. Pada akhirnya, di masa depan permintaan negara-negara terhadap energi fosil akan semakin berkurang. Terlebih dengan adanya kebijakan pro-iklim, maka pemerintah-pemerintah dunia akan mulai mengisi permintaan dunia akan energi dengan energi-energi yang lebih ramah lingkungan seperti nuklir, solar, angin, air, dan lain sebagainya.

Masuk ke risiko finansial, Krane membagi risiko ini menjadi beberapa bagian. Pertama, adalah ancaman adanya divestasi. Divestasi besar-besaran terjadi pada sektor energi fosil yang merupakan hasil dari kampanye dan kebijakan yang membuat masa depan dari industri ini semakin dipertanyakan. Selanjutnya, ancaman finansial dari segi portofolio perusahaan terjadi karena bursa efek di berbagai negara sudah mulai untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk mempublikasikan intensitas karbon dan komitmen mereka terhadap iklim. Hal ini ditujukan untuk mempermudah investor dalam menghindari saham-saham yang memiliki keterkaitan dengan energi fosil dan memilih saham-saham yang mendukung kelestarian lingkungan. Dari segi asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi global merasakan dampak dari krisis iklim yang terjadi di dunia. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka terus-menerus harus mengeluarkan banyak dana karena adanya kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Akhirnya, perusahaan-perusahaan asuransi global banyak mengalami kerugian.

10 Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mulai menarik investasi mereka dari perusahaan energi fosil, dan beralih ke perusahaan-perusahaan yang lebih ramah lingkungan karena memiliki risiko iklim yang lebih kecil. Bank-bank di berbagai negara juga sudah enggan untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan energi fosil karena adanya larangan bagi mereka untuk memberikan bantuan finansial kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada krisis iklim. Risiko finansial yang terakhir adalah banyaknya aset-aset energi fosil yang akan ditinggalkan karena tekanan eksternal seperti kebijakan energi dan limitasi karbon suatu negara. Tekanan-tekanan tersebut berpotensi untuk mengurangi pendapatan dari perusahaan energi fosil karena banyak dari mereka yang mulai meninggalkan energi tak terbarukan dan beralih ke energi baru dan terbarukan.

Penjelasan Krane pada risiko legal lebih condong kepada argumen ahli hukum bahwa industri energi fosil harus bertanggung jawab atas dampak yang diberikan dari emisi karbon. Kerusakan-kerusakan berbagai hal seperti properti dan tanah akibat dari polusi dirasa merugikan banyak pihak. Terlebih, penelitian-penelitian baru-baru ini semakin membuktikan bahwa gas rumah kaca memiliki keterkaitan kuat dengan musim pancaroba dan dampak lingkungan lainnya. Sehingga, sisi hukum ini akhirnya banyak menekan perusahaan energi fosil, yang berimplikasi pada berkurangnya investasi dan permintaan terhadap energi fosil beserta industrinya.

Selain terfokus kepada industri energi fosil, keberadaan strategi perbaikan iklim global juga berpotensi mengganggu stabilitas negara-negara yang menjadi produsen energi fosil. Krane menjelaskan bahwa menurunnya permintaan terhadap energi fosil akan membuat Amerika Serikat (AS) enggan untuk melanjutkan

11 “Doktrin Carter”. Doktrin Carter mendeklarasikan bahwa AS akan menggunakan kekuatan militer mereka untuk melindungi negara-negara penghasil minyak bumi di Timur Tengah. Doktrin ini membuat AS mengeluarkan sekitar 50 hingga 100 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk melindungi negara-negara sahabat mereka di Timur Tengah. Kemungkinan bahwa energi fosil tidak lagi menjadi sumber energi yang diminati di masa depan juga membuat negara-negara produsen berlomba-lomba untuk menjual persediaan energi fosil yang mereka miliki sebelum semua terlambat. Akhirnya, persaingan antarnegara yang tidak sehat, hingga melibatkan kekuatan militer sampai mendanai teroris berkemungkinan besar untuk terjadi.

Penjabaran yang dilakukan oleh Krane dalam tulisannya menyajikan analisis mengenai apa dampak yang akan terjadi kepada industri energi fosil dan negara yang menghasilkannya dari lima aspek yang berbeda, yakni finansial, geopolitik, legal, permintaan, dan kebijakan negara. Disamping itu, pembahasan Krane juga tidak terfokus dengan satu jenis energi fosil saja, yang dalam konteks penelitian penulis adalah minyak bumi, melainkan mencakup batu bara dan gas alam. Dari segi subjek negara, analisis Krane lebih bersifat umum karena tidak secara spesifik meneliti negara tertentu.

1.4. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengambil beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk membantu proses analisisnya. Teori utama yang digunakan di dalam penelitian penulis adalah teori neoliberal institusionalisme. Menyadur dari tulisan Paul Viotti dan Mark Kauppi (2012), sama seperti pendahulunya yakni teori liberal, neoliberal institusionalisme tetap membawa pandangan bahwasanya agenda yang ada di pada politik internasional lebih luas dari pada sekedar isu militer dan keamanan yang

12 berkaitan dengannya. Lebih besar lagi, teori ini menganggap isu seperti isu ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai isu yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat internasional. Bahkan, isu-isu tersebut dapat dikategorikan sebagai keamanan oleh liberalis dan neoliberalis (Viotti & Kauppi, 2012).

Baik realis maupun liberalis sama-sama berpikir bahwa negara akan selalu meletakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya, serta mendasari perilaku mereka berdasarkan kepentingan yang mereka miliki. Namun, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Viotti & Kauppi, 2012). Jika realis menekankan pada relative gain, yakni ketika satu pihak mencegah negara lain untuk mendapat keuntungan, Robert Keohane melalui tulisannya yakni After Hegemony (1983) menyatakan bahwa neoliberal – dan neoliberal institusionalisme – lebih mendorong negara-negara untuk bekerja sama berdasarkan prinsip absolute gain, yang memastikan semua pihak menerima keuntungan (Keohane, 1984).

Pengaplikasian kerja sama yang berprinsip absolute gain dapat dilakukan melalui berbagai cara. Mulai dari melakukan kerja sama secara bilateral, multilateral dan lain sebagainya. Namun, acap kali negara-negara dengan posisi tawar yang kecil tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kepentingan mereka dengan negara-negara yang berkekuatan besar (Burton, 1972; Keohane & Nye, 1971). Oleh karena itu, muncul berbagai entitas internasional yang bertugas menjadi wadah bagi negara-negara kecil untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam forum internasional (Keohane & Nye, 1977).

Teori yang menjelaskan mengenai keberadaan serta tugas dari entitas internasional tersebut adalah teori neoliberal institusionalisme. Menurut Robert

13 Keohane, neoliberal institusionalisme didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang diinstitusionalisasi untuk menentukan bagaimana cara sebuah entitas berperilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi (Keohane, 1984). Berdasarkan definisi tersebut, institusi internasional dapat terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu organisasi antarpemerintah atau nonpemerintah, konvensi, dan rezim internasional.

Neoliberal institusionalisme hadir ketika interdependensi dan konektivitas antarnegara semakin menguat (Keohane & Nye, 1977). Keberadaan interdependensi dan konektivitas yang semakin meningkat ini banyak dimanfaatkan oleh negara, yang akhirnya membuat banyak isu sulit untuk diselesaikan karena adanya eksploitasi berlebih dari negara kuat ke negara lemah (Viotti & Kauppi, 2012). Akhirnya muncul berbagai institusi internasional seperti organisasi internasional, konvensi, dan rezim internasional (Viotti & Kauppi, 2012; Keohane & Nye, 1977). Organisasi internasional memiliki fungsi sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan agenda, mendorong terbentuknya koalisi, dan sebagai arena aktivitas politik negara, baik negara kecil maupun negara besar (Viotti & Kauppi, 2012).

Rezim internasional sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara juga memiliki tugas yang hampir serupa dengan organisasi internasional, yakni untuk mengatur bagaimana negara-negara di dunia berperilaku dalam isu tertentu (Viotti & Kauppi, 2012). Namun, berbeda dengan organisasi internasional, rezim internasional tidak memiliki alamat tertentu dan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Kemampuan ini tetap berada pada negara, maupun organisasi internasional, baik yang bersifat antarpemerintah maupun non pemerintah (Viotti

14 & Kauppi, 2012). Menurut Keohane dan Nye, rezim internasional memiliki sifat yang terikat dengan struktur normatif yang lebih luas yang ada pada masyarakat internasional. Selain itu rezim internasional juga berkontribusi terhadap terbangunnya konstruksi sosial mengenai arti dari aktivitas yang dilakukan oleh negara. Sehingga, negara-negara akan sulit untuk melepaskan komitmen terhadap institusi internasional karena terdapat harga yang harus mereka bayarkan, seperti reputasi dan bahkan uang (Keohane & Nye, 1977; Viotti & Kauppi, 2012).

Rezim internasional biasanya lahir sebagai bentuk respon terhadap masalah-masalah tertentu seperti kerusakan lingkungan, konflik batas wilayah, kenaikan tarif, dan lain-lain (Levy et al., 1996). Dalam upayanya menyelesaikan masalah, rezim internasional membentuk beberapa peraturan yang mengatur bagaimana perilaku dari negara-negara anggotanya untuk mencapai target yang ditentukan (Keohane & Nye, 1977). Pada praktiknya, beberapa rezim internasional menerapkan sifat mengikat terhadap anggotanya. Sehingga ketika negara-negara ini tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka negara tersebut akan mendapat sanksi (Levy et al., 1996). Dalam konteks Paris Agreement, negara-negara yang tergabung di dalamnya tidak dikenakan secara spesifik mengenai besaran emisi yang harus mereka keluarkan, atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan (UNFCCC, 2015). Paris Agreement menekankan pada sifat sukarela dan memahami adanya perbedaan titik awal serta tanggung jawab dari masing-masing negara (UNFCCC, 2015). Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi yang dilakukan di bawah payung Paris Agreement bersifat domestik dan berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain (Climate Focus, 2015).

15 Selanjutnya, hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok dapat dijelaskan melalui teori hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah terjadinya sebuah interaksi pada aspek seperti politik, ekonomi, dan budaya, serta aspek-aspek lainya yang melibatkan dua negara dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh dua negara tersebut (Thompson & Verdier, 2013). Lebih lanjut, perdagangan minyak bumi antara Arab Saudi dan Tiongkok merupakan bentuk aktualisasi dari teori perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral merupakan sebuah kondisi ketika dua entitas, yang kedua belah pihak dapat berupa negara, customs territory, blok dagang, maupun grup informal yang berisi negara-negara bersepakat untuk membentuk kondisi tertentu yang memudahkan kedua entitas untuk melakukan perdagangan (Grossman, 2016). Perdagangan minyak bumi antara Arab Saudi dan Tiongkok merupakan hasil dari kerja sama bilateral antarnegara yang diperluas dengan menyentuh aspek perdagangan, dalam hal ini perdagangan minyak bumi.

Diambilnya neoliberal institusionalisme sebagai teori dalam penelitian ini karena penulis menggunakan salah satu bentuk dari institusi internasional, yakni rezim internasional, dan mencoba untuk menganalisis dampak yang diberikannya terhadap kebijakan domestik negara. UNFCCC sebagai organisasi internasional menjadi wadah lahirnya sebuah rezim internasional, Paris Agreement. Rezim tersebut memiliki aturan yang mendorong negara-negara yang meratifikasinya untuk bertindak sesuai dengan aturan tersebut dalam isu lingkungan dan iklim, secara spesifik untuk mengurangi emisi dan menahan naiknya rataan suhu bumi. Adanya kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan Paris Agreement sebagai bentuk komitmen masing-masing negara membuat penulis mencoba untuk menganalisis mengenai dampak dari kepatuhan Arab Saudi dan

16 Tiongkok terhadap Paris Agreement terhadap kebijakan mereka dalam sektor minyak bumi yang menyumbang kerusakan terhadap lingkungan dan iklim.

1.5.Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebuah penelitian dilakukan untuk membantu manusia dalam memahami sesuatu. Namun, untuk memastikan keabsahan dari hasil penelitian, dibutuhkan sistematika yang jelas dan faktual. Beberapa cara dapat dilakukan oleh seseorang yang berusaha untuk melakukan penelitian, seperti mencari data yang bersifat quantifiable atau dapat dihitung, dan ada juga penelitian yang mengukur hal yang bersifat abstrak,

17 sehingga metode yang digunakan tidak dapat bersifat kuantitatif. Riset yang mengukur hal yang tidak dapat dihitung, atau kualitatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam dunia sosial (Hancock, et al., 2007). Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan pendekatan grounded theory. Pendekatan grounded theory adalah upaya untuk memahami kejadian yang sudah terjadi di kehidupan nyata dengan menggunakan data-data yang terkait dengan penelitian tersebut (Hancock, et al., 2007). Analisis mengenai pengaruh dari sebuah program yang berasal dari organisasi internasional terhadap perilaku sebuah negara dilakukan dengan cara merangkum data-data yang diambil dari dokumen kebijakan, statistik dari internet, tulisan yang memuat teori dan konsep, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan (Hancock et al., 2007).

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari segi studi hubungan internasional, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran nyata mengenai aplikasi teori neoliberal institusionalisme dan konsep rezim internasional dalam hubungan antarnegara serta implikasinya terhadap kebijakan yang diambil negara. Analisis mengenai dampak dari Paris Agreement sebagai rezim internasional terhadap perdagangan minyak bumi antara Arab Saudi dan Tiongkok yang merupakan bentuk interaksi antarnegara dapat menjadi bukti konkret dari kebenaran teori dan konsep yang penulis gunakan. Secara lebih spesifik, tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai dampak yang diberikan oleh sebuah rezim internasional kepada negara, dalam konteks penekanan volume perdagangan minyak bumi Arab Saudi-Tiongkok oleh Paris Agreement. Data yang didapat dari analisis pada tulisan ini bermanfaat sebagai

18 acuan mengenai efektivitas dari sebuah rezim internasional terhadap kebijakan negara. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian serupa selanjutnya.

Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan mengenai Arab Saudi dan Tiongkok, serta kebijakan perdagangan minyak bumi mereka di tengah keberadaan kebijakan pro-lingkungan dan pro-energi baru dan terbarukan. Dengan fokus terhadap variabel Paris Agreement sebagai variabel independen penelitian terhadap dinamika bisnis negara eksportir energi konvensional, penelitian ini memberikan kebaruan tersendiri yang dilihat dari fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga dapat menjadi dorongan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengamati mengenai perubahan kebijakan yang dilakukan negara-negara eksportir energi konvensional lain atau pengaruh dari program yang berkenaan dengan iklim terhadap bisnis energi konvensional di era kontemporer.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

• Bab 1: Pendahuluan

Bab pertama dalam penelitian ini berisi latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diperjelas dengan adanya pertanyaan serta batasan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, lalu ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi.

19 Bab kedua pada tulisan ini memuat mengenai dua objek utama penelitian, yaitu Paris Agreement dan hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok, khususnya dalam hal perdagangan minyak bumi. Penjelasan mengenai kedua hal tersebut membantu memberikan pemahaman umum mengenai objek-objek yang akan diteliti, sekaligus memberikan pemahaman mengenai penelitian yang penulis lakukan kepada pembaca.

• Bab 3: Analisis

Pada bagian ini, penulis akan mulai menjabarkan analisis yang dilakukan. Setelah melihat keberadaan anomali pada realita perdagangan minyak bumi antara Arab Saudi dan Tiongkok, analisis mengenai hal tersebut akan terbagi penjabarannya menjadi beberapa bagian. Pertama adalah analisis dari sudut pandang Paris Agreement dan NDC milik Arab Saudi dan Tiongkok. Selanjutnya analisis penelitian akan diperdalam dengan melihat perdagangan minyak bumi melalui sudut pandang domestik Arab Saudi sebagai negara eksportir serta Tiongkok sebagai negara konsumen minyak dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertumbuh.

• Bab 4: Penutup

Pada bagian ini, penulis menjabarkan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Selain hasil, pada bab 4 penulis juga akan memberikan masukan terhadap penelitian serupa yang mungkin akan dilakukan selanjutnya.

21

BAB II

Paris Agreement dan Hubungan Arab Saudi-Tiongkok

Dalam Bab II, penulis akan memberikan penjelasan ekstensif mengenai Paris Agreement, beserta implementasinya di Arab Saudi dan Tiongkok. Selanjutnya, penulis juga akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok, yang difokuskan kepada perdagangan minyak bumi dari kedua negara.

2.1. Paris Agreement

Pada tanggal 12 Desember 2015, 196 negara yang tergabung di dalam UNFCCC sepakat untuk mengadopsi Paris Agreement. Paris Agreement adalah sebuah kerangka kerja yang bersifat legally-binding yang merupakan upaya nyata untuk mengatasi krisis iklim melalui koordinasi internasional (Climate Focus, 2015). Kesepakatan ini diadopsi sebagai bagian dari keputusan yang diambil di dalam Conference of the Parties (COP) untuk UNFCCC ke-21 sebagai kerangka kerja utama dalam menyikapi krisis iklim global yang akan menggantikan peran dari rezim internasional sebelumnya, Protokol Kyoto (2015). Paris Agreement merupakan sebuah perjanjian yang memiliki sifat seperti hukum internasional, yang berarti negara-negara yang meratifikasi kesepakatan ini akan terikat dengan segala hal yang diatur oleh Paris Agreement (2015).

Paris Agreement memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) menahan peningkatan rataan suhu dunia sebesar 2˚ Celsius di bawah level pra-industri dengan upaya untuk membatasi peningkatannya hanya sebesar 1,5˚ Celsius di bawah level

pra-22 industri; (2) meningkatkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi dampak dari krisis iklim serta menyokong pengembangan ketahanan terhadap iklim dan rendah emisi gas rumah kaca, dengan upaya yang tidak membahayakan produksi makanan; (3) memastikan adanya aliran dana yang konsisten untuk pengembangan emisi rendah gas rumah kaca dan ketahanan krisis iklim (Paris Agreement, 2015. Pasal 2.1.).

Dalam implementasinya, Paris Agreement mengedepankan prinsip kebersamaan yang dapat terlihat dari adanya target umum berupa penahanan peningkatan rataan suhu bumi serta dorongan bagi negara maju untuk membantu negara berkembang dalam menyukseskan Paris Agreement (Paris Agreement, 2015. Pasal 2.1., Pasal 3.). Walakin, dalam melakukan upaya penanganan krisis iklim, disadari bahwa kemampuan nasional dari masing-masing negara berbeda, sehingga tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab dan upaya yang berbeda pula (Paris Agreement, 2015. Pasal 2.2.). Oleh karena itu, strategi penanggulangan krisis iklim dan pencapaian target Paris Agreement ditentukan secara domestik oleh masing-masing negara melalui rencana strategi yang disebut Intended Nationally Determined Contribution atau INDC – yang akan berubah menjadi Nationally Determined Contribution (NDC) ketika sudah pasti dilaksanakan – berdasarkan kesamaan kepentingan dalam isu ini dan perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing negara (Paris Agreement, 2015. Pasal 3-4.).

Dalam rangka mempermudah negara-negara dalam mencapai target dari strategi domestik mereka, Paris Agreement memperbolehkan sejumlah mekanisme kerja sama antarnegara. Seperti yang tercantum di dalam Artikel 6 Paris Agreement, dalam upaya mencapai target yang ditentukan oleh masing-masing

23 negara, Paris Agreement memperbolehkan negara untuk melakukan beberapa hal, yaitu: (1) Negara-negara diperbolehkan untuk menentukan strateginya secara kolektif dengan negara lain, melalui organisasi ekonomi regional seperti Uni Eropa maupun kerja sama mitigasi antarnegara. Hal ini ditujukan agar negara-negara di dunia dapat membentuk lebih banyak kerja sama internasional di bidang iklim. (2) Negara diperbolehkan untuk membantu upaya mitigasi yang dilakukan oleh negara lain melalui kerja sama sukarela. Kerja sama sukarela ini meliputi transfer pencapaian dari satu negara ke negara lain yang dapat dilakukan melalui skema perdagangan emisi (Paris Agreement, 2015. Pasal 6.2.). (3) Paris Agreement juga menjabarkan mengenai mekanisme perkembangan berkelanjutan yang memungkinkan adanya keterlibatan entitas swasta dan publik untuk membantu terlaksananya strategi mitigasi iklim negara (Paris Agreement, 2015. Pasal 6.4.). Hal ini dilakukan oleh sektor swasta dan publik melalui pembuatan program yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat ditransfer (Paris Agreement, 2015. Pasal 6.4.).

Di samping adanya skema kerja sama antarnegara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, skenario bantuan juga terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Seabagai upaya membantu negara-negara berkembang untuk mencapai target dari komitmen mereka, Paris Agreement memandatkan negara maju untuk memberikan bantuan finansial, memberikan transfer teknologi, dan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dari negara berkembang (Paris Agreement, 2015. Pasal 9, 10, dan 11.).

Untuk memastikan tercapainya target yang telah ditentukan, Paris Agreement memiliki skema penilaian dan peninjauan yang diatur di dalam Pasal 13. Pasal 13

24 Paris Agreement menjelaskan bahwa negara-negara anggota diwajibkan untuk menyajikan kerangka kerja yang berisi tentang strategi domestik mereka secara transparan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan adanya kejelasan mengenai strategi masing-masing negara secara rinci beserta ketersediaan dana untuk mendukung terlaksananya program tersebut (Paris Agreement, 2015. Pasal 13.6.).

Upaya penilaian dilakukan oleh grup ahli teknis yang akan meninjau informasi yang diberikan oleh negara. Para ahli ini akan memastikan bahwa data-data yang diberikan oleh negara saling berkesinambungan dan konsisten, serta menilai peningkatan-peningkatan yang sudah terjadi di negara tersebut (Paris Agreement, 2015. Pasal 13.12.). Grup-grup ahli teknis ini bekerja berdasarkan prinsip fasilitatif, non-intrusi, tidak menghukum dan membebani, serta menghargai kedaulatan dari masing-masing negara.

Selain dari grup ahli teknis, upaya pengawasan kepada Paris Agreement juga dilakukan oleh COP. COP akan melakukan peninjauan terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh negara-negara di bawah wadah Paris Agreement setiap lima tahun sekali (Paris Agreement, 2015. Pasal 14.2.). Pengawasan oleh COP ini dilakukan untuk mengukur apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara secara nasional berjalan menuju tujuan kolektif yang berusaha dicapai oleh Paris Agreement (Paris Agreement 2015. Pasal 14.3.).

Di samping adanya kewajiban untuk menyajikan data seperti di atas, negara-negara juga harus memberikan informasi mengenai skema bantuan antarnegara-negara yang berkaitan dengan Paris Agreement, seperti yang tercantum di dalam Pasal 13.9. Dalam hal ini, negara maju diminta untuk menyajikan informasi mengenai bantuan finansial, transfer teknologi, serta bantuan dalam peningkatan kapasitas

25 yang mereka berikan pada negara berkembang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 9, 10, dan 11 (Paris Agreement, 2015. Pasal 13.9.). Sedangkan, negara berkembang harus memberikan data mengenai bantuan finansial, transfer teknologi, dan bantuan dalam peningkatan kapasitas yang mereka butuhkan, beserta dengan bantuan-bantuan yang sudah mereka dapatkan (Paris Agreement, 2015. Pasal 13.10.).

Implementasi Paris Agreement di Arab Saudi dan Tiongkok

Arab Saudi dan Tiongkok merupakan salah dua negara yang ikut meratifikasi Paris Agreement. Arab Saudi meratifikasi Paris Agreement pada 3 November 2016, dan mulai berlaku di Riyadh pada 3 Desember 2016 (United Nations Treaty Collection, 2016). Arab Saudi sendiri berkontribusi terhadap 0,80 persen emisi gas rumah kaca dunia pada saat meratifikasi Paris Agreement (UNFCCC, 2016).

Sebagai negara produsen dan ekspotir minyak bumi terbesar di dunia, keberadaan Paris Agreement berdampak secara fundamental terhadap Arab Saudi karena secara garis besar bertujuan untuk mengarahkan dunia pada kondisi yang rendah emisi karbon (Wogan, Carey, & Cooke, 2019). Untuk menjawab isu ini, Arab Saudi akan melakukan diversifikasi ekonomi yang akan berimplikasi pada berkurangnya emisi gas rumah kaca, beradaptasi dengan dampak dari perubahan iklim, sekaligus pada minimalisasi dampak dari respon yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan dinamika ekonomi dan politik domestik (UNFCCC, 2016). Berangkat dari kebijakan tersebut tersebut, INDC, yang akhirnya menjadi NDC, yang dibentuk oleh Arab Saudi dibuat untuk mendukung terjadinya diversifikasi ekonomi ini (Wogan, Carey, & Cooke, 2019).

26 Sejalan dengan kebijakan untuk diversifikasi ekonomi, NDC yang dibuat oleh Arab Saudi pada tahun 2016 tercantum bahwa Riyadh memiliki target untuk mengurangi hingga 130 juta ton karbon dioksida per tahunnya pada 2030 (UNFCCC, 2016). Target ini dicapai melalui dua cara. Pertama adalah melalui diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pemanfaatan teknologi carbon capture, dan maksimalisasi penggunaan gas. Kedua adalah melalui adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim yang dilakukan dengan program manajemen sumber daya air, urban planning, proteksi kemaritiman, dan mengurangi desertifikasi yang didukung dengan program-program seperti manajemen terintegrasi pada daerah pesisir pantai, pengembangan sistem peringatan terhadap bencana, dan program manajemen sumber daya air yang terintegrasi (UNFCCC, 2016).

Arab Saudi lalu membuat dua skenario yang digunakan untuk menyesuaikan dengan dinamika perekonomian Arab Saudi (UNFCCC, 2016). Skenario tersebut adalah:

1. Skenario 1: melakukan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan mengalokasikan pendapatan dari ekspor minyak ke industri yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti jasa keuangan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, energi baru dan terbarukan serta teknologi untuk efisiensi energi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Target mengurangi 130 juta ton karbon dioksida dijalankan berdasarkan skenario ini.

2. Skenario 2: Mempercepat industrialisasi dalam negeri melalui penggunaan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan. Arab Saudi akan membangun industri berat yang menggunakan cadangan minyak bumi negara sebagai sumber

27 bahan bakarnya. Meningkatkan kontribusi dari industri petrokimia, semen, pertambangan, dan produksi metal ke dalam ekonomi nasional. Di bawah skenario ini, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih lambat, dan berimplikasi terhadap tidak mampunya Arab Saudi untuk membiayai INDC yang diajukan. Dalam kasus ini, INDC Arab Saudi akan diubah berdasarkan skenario ini.

Perbedaan dari dua skenario di atas ada pada pengalokasian minyak bumi. Pada Skenario 1, minyak bumi milik Arab Saudi akan diekspor yang hasilnya digunakan untuk membiayai pertumbuhan ekonomi negara yang dilakukan melalui diversifikasi. Pada skenario ini, minyak bumi yang dimiliki Riyadh tidak berkontribusi pada gas rumah kaca domestik, sehingga mampu untuk mencapai target pengurangan 130 juta ton karbon dioksida pada 2030. Di sisi lain, pada Skenario 2, minyak bumi Arab Saudi akan digunakan untuk konsumsi domestik, yang nantinya tentu akan berkontribusi terhadap emisi karbon dalam negeri (UNFCCC, 2016).

Arab Saudi akan menempuh tiga cara sebagai upaya mewujudkan NDC mereka. Pertama, melalui bantuan teknis dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan yang diberikan oleh negara-negara lain melalui mekanisme yang diatur di dalam Paris Agreement. Kedua adalah melalui kerja sama dalam riset mengenai dampak dari respon yang diambil negara eksportir energi fosil mengenai iklim dalam konteks pasar energi internasional dan ekonomi, serta riset mengenai parameter kesuksesan diversifikasi ekonomi yang dilakukan sebuah negara. Terakhir, secara spesifik dalam hal adaptasi Paris Agreement, Arab Saudi akan melakukan kolaborasi dalam beberapa sektor teknologi seperti teknologi penggunaan air yang berkelanjutan untuk agrikultur, teknologi peringatan terhadap

28 bencana, dan transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak dari perubahan iklim (UNFCCC, 2016).

Masuk ke Tiongkok, Tiongkok merupakan negara yang tercatat berkontribusi terhadap 20,09 persen gas rumah kaca dunia pada waktu mereka meratifikasi Paris Agreement pada 3 September 2016 (UNFCCC, 2016). Komitmen Tiongkok terhadap isu iklim telah terlihat bahkan semenjak sebelum adanya Paris Agreement (Li, 2012). Pada Konferensi Kopenhagen yang digelar di tahun 2009, Tiongkok mendeklarasikan secara internasional bahwa mereka akan mengurangi emisi karbon dioksida per unit Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40-45 persen dari tahun 2005, meningkatkan rasio konsumsi energi non-fosil sebesar 15 persen, meningkatkan area perhutanan sebesar 40 juta hektar, dan meningkatkan forest stock volume sebesar 1.3 miliar meter kubik dibandingkan tahun 2005 pada tahun 2020 (Li, 2012).

Secara lebih luas, Tiongkok sudah mengaplikasikan banyak program yang berkenaan dengan isu iklim seperti Program Nasional mengenai Perubahan Iklim, Rencana Kerja dalam Mengontrol Emisi Gas Rumah Kaca pada 12th Five-Year Plan, Rencana Kerja untuk Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi pada 12th Five-Year Plan, Rencana Kerja untuk Konservasi Energi 2014-2015, Emission Reduction and Low-Carbon Development, dan Rencana Nasional mengenai Perubahan Iklim 2014-2020 (UNFCCC, 2016).

Berdasarkan klaim Pemerintah Tiongkok di NDC mereka (2016), dari implementasi berbagai program tersebut, hingga tahun 2014, Tiongkok sudah berhasil mencapai beberapa hal, yaitu:

29 1. Berkurangnya emisi karbon dioksida per unit PDB sebesar 33,8% dari tahun 2005; 2. Meningkatnya penggunaan energi non-fosil sebesar 11,2%;

3. Meningkatnya wilayah perhutanan sebesar 21,6 juta hektar;

4. Meningkatnya forest stock volume sebesar 2.188 miliar meter kubik dari level 2005; 5. Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 300 Gigawatt

(GW) atau 2,57 kali lebih besar dari tahun 2005;

6. Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 95,81 GW atau 90 kali lebih besar dari tahun 2005;

7. Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 28,05 GW atau 400 kali lebih besar dari tahun 2005; dan

8. Terbangunnya fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebesar 19,88 GW atau 2,9 kali lebih besar dari tahun 2005.

Selanjutnya, seperti yang tercantum di dalam NDC Tiongkok (2016), terdapat beberapa hal yang berusaha dicapai oleh Beijing sebelum tahun 2030, antara lain: 1. Mencapai titik puncak emisi karbon dioksida pada tahun 2030 atau sebelumnya; 2. Menurunkan emisi karbon dioksida per unit PDB sebesar 60-65 persen dari level

2005;

3. Meningkatkan rasio penggunaan energi non-fosil sebesar 20%; dan

4. Meningkatkan forest stock volume sebesar 4,5 miliar meter kubik dari level 2005. Dalam mencapai empat poin di atas, Tiongkok memiliki 15 poin kebijakan yang akan dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Mengimplementasikan Strategi Nasional mengenai Perubahan Iklim secara Proaktif:

30 2. Membangun Strategi mengenai Perubahan Iklim secara Regional:

3. Membangun Sistem Rendah Karbon

4. Membangun Sistem Industri yang Efisien secara Energi dan Rendah Karbon 5. Mengontrol Emisi dari Transportasi dan Bangunan

6. Menambah Jumlah Carbon Sinks

7. Mempromosikan Gaya Hidup Rendah Karbon

8. Meningkatkan Ketahanan Negara terhadap Perubahan Iklim 9. Berinovasi pada Low-Carbon Development Growth

10. Memperkuat Instrumen Pendukung Isu Iklim dalam hal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

11. Meningkatkan Dukungan secara Finansial dan Perundang-undangan 12. Mempromosikan Carbon Emission Trading Market

13. Meningkatkan Kemampuan dalam Sistem Statistik dan Akuntansi untuk Emisi Gas Rumah Kaca

14. Meningkatkan Partisipasi dari Segala Pihak

15. Mempromosikan Kerja Sama Internasional dalam isu Perubahan Iklim

2.2. Hubungan Arab Saudi-Tiongkok

Tiongkok adalah negara dengan dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia, dengan data terakhir dari Bank Dunia menunjukan bahwa penduduk Tiongkok mencapai angka 1,393 miliar jiwa (Bank Dunia, 2019). Jumlah ini selalu meningkat dari tahun ke tahun walaupun tren peningkatannya mengalami penurunan (Bank Dunia, 2019). Tiongkok merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan ekonomi Tiongkok terus menunjukan tanda pertumbuhan. Setelah menunjukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 9

31 persen dari tahun 1979 hingga 1990, proyeksi dari Bank Dunia menunjukan bahwa perekonomian Tiongkok akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.4 persen dari tahun 2016 hingga tahun 2021 (Lin, 2011;Bank Dunia, 2019). Untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi mereka, Tiongkok membutuhkan banyak pasokan energi. Sayangnya, Tiongkok masih belum bisa berdikari dalam hal suplai energi untuk kebutuhan domestiknya.

Walaupun Tiongkok menyandang predikat sebagai salah satu produsen minyak bumi dan batu bara terbesar di dunia, akan tetapi hal ini masih belum mampu untuk mengakomodasi kebutuhan domestik mereka. Jika mengambil konteks minyak bumi, merujuk pada tulisan dari Henry Lee dan Dan Shalmon (2007) yang berjudul “Searching for Oil: China’s oil initiatives in the Middle East”, Tiongkok mulai mengubah kebijakan energi mereka ketika memasuki tahun 1990an. Sebelum tahun 1990an, Tiongkok mengarahkan negaranya untuk berdikari dalam hal energi. Namun, pemerintah Tiongkok pada masa itu menyadari bahwa menjadi independen dalam energi, terutama dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi domestik merupakan hal yang hampir mustahil. Sehingga akhirnya Tiongkok memutuskan untuk merestrukturisasi perusahaan minyak nasional mereka dan lebih terlibat dalam perdagangan minyak global.

Dalam hal restrukturasi perusahaan minyak nasional, pemerintah Tiongkok mengubah peran dari perusahaan minyak nasional mereka, China National Petroleum Corporation (CNPC) dan the Chinese National Petrochemical Corporation (Sinopec), dari yang sebelumnya lebih condong sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengejar target yang lebih bersifat sosial – mengingat Tiongkok merupakan negara komunis – menjadi entitas yang lebih mengejar tujuan

32 komersial (Lee & Shalmon, 2007). Melalui restrukturasi ini, Tiongkok menjadi lebih aktif bersinggungan dengan sektor minyak di luar negaranya dengan berinvestasi ke sumber minyak di luar negeri dan juga menerima investasi dari negara lain (Lee & Shalmon, 2007). Perubahan ini membangun kapasitas finansial Tiongkok dalam sektor energi.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik, sejak tahun 1990, Tiongkok mulai banyak bernegosiasi dengan negara-negara eksportir minyak di seluruh dunia (Lee & Shalmon, 2007). Berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA) yang dipublikasikan pada tahun 2006, sampai tahun 1997, Tiongkok sudah melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan untuk memenuhi permintaan minyak dalam negeri mereka (IEA, 2006). Pada satu dekade terakhir, tercatat bahwa 44% minyak bumi impor Tiongkok berasal dari negara-negara Timur Tengah (International Trade Center, 2019). Negara Timur Tengah dengan ekspor minyak terbesar ke Tiongkok adalah Arab Saudi dengan presentase sebesar 13% pada tahun 2018 (Central Intellegence Agency, 2019).

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Tiongkok belum terjalin hingga tahun 1990, ketika mereka secara resmi memiliki hubungan diplomatik (Kong, 2009). Bahkan, sebelum tahun 1980an, Arab Saudi dan Tiongkok dapat dikatakan tidak memiliki hubungan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada 1975. Ketika itu, Arab Saudi mengatakan bahwa mereka menolak untuk mengakui Tiongkok sebagai negara (Behbehani, 1981). Hingga tahun 1989, di antara negara-negara Arab lainnya, hanya Arab Saudi yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, walaupun Arab Saudi dan Taiwan memiliki hubungan diplomatik yang

33 sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun (Wang, 1993). Akan tetapi, kondisi tersebut berubah beberapa tahun setelahnya, ketika hubungan antara kedua negara tersebut berangsur membaik. Pada 1985, pertemuan resmi pertama antara Arab Saudi dan Tiongkok terjadi di Oman. Pertemuan ini menjadi titik awal kedekatan kedua negara, yang semakin diperjelas ketika kedua negara secara resmi membuka hubungan diplomatik pada juli 1990 (Yetiv & Chunling, 2007).

Walaupun di awal hubungan kedua negara tidak terlalu memegang peranan penting, pada jalannya interaksi yang terjadi antara Arab Saudi dan Tiongkok tidak dapat dipisahkan dengan aspek energi (Al-Shudairi, 2012). Masuknya aspek energi ditandai dengan berubahnya Tiongkok yang sebelumnya merupakan eksportir minyak menjadi net importir produk-produk dari minyak pada 1993, dan net importir minyak bumi pada 1996 (Ghafouri, 2009). Perubahan Tiongkok ini terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat yang akhirnya berimbas pada meningkatnya kebutuhan energi Tiongkok (Al-Shudairi, 2012).

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan Tiongkok akan minyak bumi dan kebutuhan Arab Saudi akan penjualan minyak bumi bertemu (Al-Shudairi, 2012). Hal tersebut dapat terlihat dari pertemuan diplomatik pertama antara Tiongkok dengan Arab Saudi terjadi pada tahun 1999 ketika Presiden Tiongkok saat itu, Jiang Zemin mengunjungi Riyadh untuk menjalin kerja sama energi dengan Tiongkok yang diberi nama The 1999 Strategic Oil Cooperation Agreement (Tu, 2006;Matthews, 2005). Perjanjian ini membuka pintu bagi kedua negara untuk saling berinvestasi dalam bidang energi di kedua negara (Lee & Shalmon, 2007). Investor Tiongkok untuk masuk ke dalam sektor eksplorasi dan pengembangan minyak bumi milik Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi dipersilakan untuk

34 mengelola sektor penyaringan (refinery) minyak bumi Tiongkok (Oil & Gas Journal, 2001;Lee & Shalmon, 2007).

Relasi yang terjalin antara Arab Saudi dengan Tiongkok semakin erat ketika masuk ke tahun 2000an. Tiongkok yang melebarkan sayap mereka ke negara-negara Arab dalam sektor energi juga ikut masuk ke Arab Saudi melalui investasi (Kong, 2009). Pada tahun 2004, perusahaan energi milik Tiongkok, Sinopec, mendapatkan hak untuk mengeksplorasi energi yang ada di blok B di Rub Al Khali (Empty Quarter) dengan proyek yang diberi nama Saudi Gas Initiative 2 (SGI2) (Cordesman & Obaid, 2004;Patrick, 2016). Satu tahun berselang, Tiongkok dan organisasi eksportir minyak bumi dunia, OPEC, menggelar Dialog Energi Tiongkok-OPEC di Beijing yang membahas mengenai kemungkinan adanya proyek Energy Road Map (OPEC, 2005).

Lalu pada tahun 2006, Raja Abdullah mengunjungi Tiongkok untuk membahas mengenai perluasan cakupan kerja sama antara Arab Saudi dengan Tiongkok melalui memorandum kerja sama pada aspek minyak, gas alam, dan mineral (Alterman, 2009;Al-Tamimi, 2012). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama kepala negara Arab Saudi ke Tiongkok. Selanjutnya, kunjungan tersebut diikuti oleh kunjungan Hu Jintao beberapa bulan setelahnya yang menandakan adanya sebuah kemajuan dan indikasi hubungan yang lebih erat kedua negara (Simpfendorfer, 2009). Hingga bertahun-tahun setelahnya, hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok semakin menguat. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya sektor yang melibatkan perjanjian antara kedua negara seperti pada proyek Arab Saudi yang tercantum di dalam Vision 2030 dan proyek ambisius Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI) (Arab News, 2019).

35 Secara spesifik membahas mengenai minyak bumi, Arab Saudi dan Tiongkok sudah bekerja sama dalam bidang ini sejak awal hubungan diplomatik mereka terbangun (Kong, 2009). Pada tahun 2005, Tiongkok yang sedang gencar-gencarnya menumbuhkan ekonomi meningkatkan volume impor minyak bumi mereka dengan Arab Saudi sebesar 59% (Kemp, 2010). Angka ini membuat Tiongkok melewati Angola yang sebelumnya merupakan negara eksportir minyak terbesar bagi Tiongkok (Patrick, 2016). Semakin besarnya keberadaan Tiongkok di Arab Saudi membuat Raja Abdullah mengadopsi kebijakan yang mengarahkan kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk lebih condong ke arah Asia, yaitu kebijakan perdagangan Look East (The Economist, 2010). Hingga tahun 2008, kebijakan tersebut telah berimplikasi pada meningkat secara signifikannya nilai perdagangan antara Arab Saudi dengan Tiongkok, yang menyentuh angka 32,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) (Xinhua, 2009). Lalu pada tahun 2010, impor minyak bumi Tiongkok kepada Arab Saudi mencapai angka satu juta barel, melewati angka ekspor minyak bumi AS ke Tiongkok (New York Times, 2010).

Selain Tiongkok yang semakin lama semakin menggelontorkan dana yang besar ke Arab Saudi, Riyadh juga melakukan hal yang sama. Berdasarkan tulisan dari Geoffrey Kemp (2010) investasi besar-besaran dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk proyek Tiongkok yang berkaitan dengan sektor energi terutama minyak bumi. Investasi ini dilakukan guna mengamankan posisi Arab Saudi sebagai pemasok minyak bumi terbesar bagi Tiongkok (Kemp, 2010). Beberapa proyek yang melibatkan Arab Saudi di dalamnya antara lain adalah investasi sebesar satu miliar dolar AS untuk pembangunan fasilitas petrokimia di Provinsi Fujian, yang nantinya akan digunakan untuk memproses lebih lanjut pasokan minyak bumi yang

36 berasal dari Arab Saudi (2010). Selain proyek pembangunan fasilitas petrokimia di Provinsi Fujian, Arab Saudi dan Tiongkok juga bekerja sama dalam pembangunan fasilitas penyimpanan minyak bumi di Pulau Hainan (Alterman et al, 2009). Perusahaan investasi milik Arab Saudi, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) juga menginvestasikan dana sebesar 100 miliar dolar AS untuk membangun pusat teknologi di Shanghai yang nantinya akan menunjang aktivitas yang berkaitan dengan minyak bumi Arab Saudi di Tiongkok (Alterman et al, 2009). Sejak paling tidak 5 tahun ke belakang, Arab Saudi merupakan negara pemasok minyak bumi terbesar ke Tiongkok yang kedua setelah Rusia (OEC, 2018).