BERDASARKAN VARIASI SUHU KALSINASI SEBAGAI KANDIDAT BAHAN CANGKOK

TULANG DI BIDANG PERIODONSIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

AFIFAH ANNISA SEPTIANA NIM: 170600074

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

Fakultas Kedokteran Gigi Departemen Periodonsia Tahun 2021

Afifah Annisa Septiana

Morfologi dan Rasio Ca/P Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam (Pugilina Cochlidium) berdasarkan Variasi Suhu Kalsinasi sebagai Kandidat Bahan Cangkok Tulang di Bidang Periodonsia xii + 68 Halaman

Periodontitis didefinisikan sebagai peradangan yang menyebabkan dekstruksi pada ligamen periodontal dan tulang alveolar dikarenakan mikroorganisme tertentu.

Dalam merawat cacat tulang akibat periodontitis, umumnya perawatan bedah digunakan untuk mencapai regenerasi periodontal salah satunya dengan bone graft (cangkok tulang). Hidroksiapatit (HAp) merupakan salah satu bahan cangkok tulang alloplast yang tergolong kedalam kalsium fosfat. Sumber HAp dapat diekstraksi dari bahan alami salah satunya cangkang keong unam (Pugilina cochlidium). Cangkang keong digunakan sebagai sumber HAp karena mengandung kalsium karbonat yang tinggi dan telah terbukti berpotensi digunakan sebagai bahan cangkok tulang HAp.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui morfologi partikel dan rasio Ca/P dari HAp cangkang keong unam berdasarkan 3 suhu kalsinasi (600oC, 900oC, dan 1000oC).

Uji analisis menggunakan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) dengan perbesaran 3000x, 5000x, dan 1000x. Hasil analisis menunjukkan setiap sampel memiliki bentuk spherical-shaped dengan ukuran rata- rata partikel tiap sampelnya 221,8 nm (600ºC), 198,9 nm (900ºC), dan 152,79 nm (1000ºC). Nilai rasio Ca/P setiap sampel 1,76 (600ºC), 1,78 (900ºC), 2,18 (1000ºC).

Ditinjau dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa HAp cangkang keong unam dengan suhu kalsinasi 900ºC merupakan sampel yang paling baik di antara ketiga sampel yang diuji.

Kata kunci: Periodontitis, Cangkok Tulang, Hidroksiapatit, Morfologi, Rasio Ca/P Daftar Rujukan: 88 (2004-2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia- Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul

“Morfologi dan Rasio Ca/P Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam (Pugilina Cochlidium) berdasarkan Variasi Suhu Kalsinasi sebagai Kandidat Bahan Cangkok Tulang di Bidang Periodonsia” diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, papa H. Heru Iswanto, drg dan mama Hj. Suci Agus Valiana Lubis, drg yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aini Hariyani Nasution, drg, Sp.Perio(K) sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan bersedia meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi serta bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik:

1. Dr. Essie Octiara, drg., Sp.KGA selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;

2. Irma Ervina, drg., Sp.Perio(K) selaku Ketua Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;

3. Zulkarnain, drg., M.Kes dan Dr. Pitu Wulandari, drg., S.Psi., Sp.Perio(K) selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan perbaikan yang bermanfaat kepada penulis;

4. Armia Syahputra, drg., Sp.Perio(K) selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat selama penulis menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara;

5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani masa pendidikan;

6. Rosnani Harahap, M.Si selaku laboran, Surya selaku asisten laboran, Bu Novi dan semua asisten laboran di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian;

7. Temen seperdoppingan, Auliya dan Jessica yang telah saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik;

8. Sahabat-sahabat penulis Fatimah, Ulva, Wilda, Livia, Putri, Kak Nisa, Adzima, Risfi, Tasya, Firdha, Maghfira, dan Nurulita yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;

9. Adelia Novita Tarigan, SKG selaku senior seperdoppingan dan temen-temen sejawat yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah banyak membantu, memberikan saran, dan ilmu dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi saat ini.

Medan, 8 November 2021 Penulis,

(Afifah Annisa Septiana) NIM. 170600074

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...

ABSTRAK ...

HALAMAN PERSETUJUAN ...

HALAMAN TIM PENGUJI PROPOSAL ...

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 6

1.4.1 Manfaat Teoritis ... 6

1.4.2 Manfaat Praktis ... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Penyakit Periodontal ... 7

2.2 Periodontitis ... 7

2.2.1 Gambaran Klinis ……….. 8

2.2.2 Etiologi dan Patogenesis Periodontitis ………. 9

2.2.3 Kerusakan Tulang Alveolar ……….. 9

2.2.4 Patogenesis Kerusakan Tulang Alveolar ... 10

2.2.5 Perawatan Kerusakan Tulang Alveolar ... 12

2.3 Cangkok Tulang ... 13

2.3.1 Jenis Bahan Cangkok Tulang ... 13

2.4 Alloplast ... 14

2.4.1 Kalsium Fosfat (CaPO4) ... 14

2.4.2 Bioglass ... 15

2.4.3 Kalsium Sulfat (CaSO4) ... 15

2.5 Hidroksiapatit ... 15

2.5.1 Sifat dan Kelebihan Hidroksiapatit ... 16

2.5.2 Sumber Hidroksiapatit ... 18

2.6 Kalsinasi ... 19

2.6.1 Suhu Kalsinasi ... 19

2.7 Sintesis Hidroksiapatit ... 20

2.7.1 Metode Sol-gel ... 21

2.8 Analisis Rasio Ca/P dan Morfologi Hidroksiapatit dengan Menggunakan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) ... 22

2.8.1 SEM ... 22

2.8.2 EDX ... 23

2.9 Keong Unam (Pugilina cochlidium) ... 23

2.9.1 Klasifikasi Keong Unam ... 24

2.10 Kerangka Teori... 25

2.11 Kerangka Konsep ... 26

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ... 27

3.1 Jenis Penelitian ... 28

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 28

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 28

3.2.2 Waktu Penelitian ... 28

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 28

3.3.1 Populasi Penelitian ... 28

3.3.2 Sampel Penelitian ... 28

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi ... 28

3.4.1 Kriteria Inklusi ... 28

3.4.2 Kriteria Eksklusi ... 28

3.5 Variabel Penelitian ... 28

3.5.1 Variabel Bebas ... 28

3.5.2 Variabel Terikat ... 28

3.5.3 Variabel Terkendali ... 28

3.5.4 Variabel Tidak Terkendali ... 29

3.6 Definisi Operasional ... 29

3.7 Alat dan Bahan Penelitian ... 30

3.7.1 Alat Penelitian ... 30

3.7.2 Bahan Penelitian ... 32

3.8 Prosedur Penelitian ... 33

3.8.1 Prosedur Preparasi dan Sterilisasi Cangkang Keong ... 33

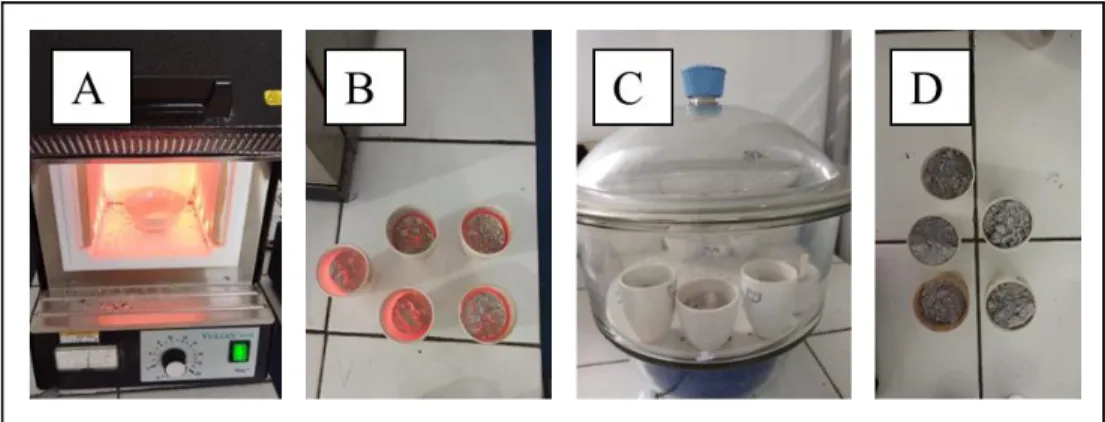

3.8.2 Prosedur Kalsinasi Cangkang Keong ... 33

3.8.3 Prosedur Preparasi Bahan ... 34

3.8.4 Prosedur Sintesis Hidroksiapatit dengan Metode Sol-Gel .. 35

3.8.5 Karakterisasi dengan SEM-EDX ... 37

3.8.6 Analisis Data ... 38

3.9 Skema Alur Penelitin ... 39

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 40

4.1Hasil Kalsinasi Bubuk CaCO3 Cangkang Keong Unam ... 40

4.2Hasil Sintesis Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam ... 41

4.4 Hasil Uji SEM-EDX Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam ... 43

BAB 5 PEMBAHASAN ... 50

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

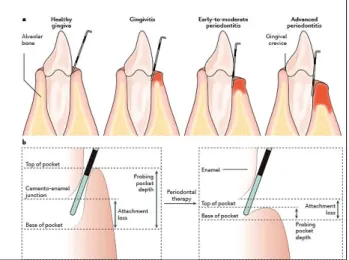

1 Tampilan klinis jaringan periodontal sehat, gingivitis, dan

periodontitis ... 7

2 Skema kedalaman probing gingiva sehat, gingivitis, dan periodontitis; pengukuran kedalaman poket dengan probing ... 8

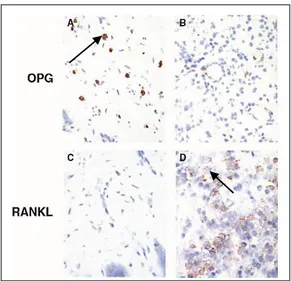

3 Peran sitokin dalam patogenesis kerusakan tulang ... 11

4 Perbandingan jumlah OPD dan RANKL pada jaringan periodontitis ... 12

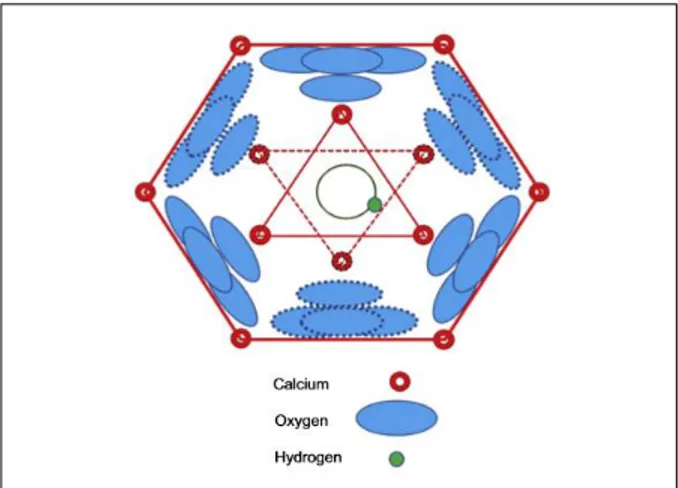

5 Struktur unit sel hidroksiapatit ... 16

6 Cangkang keong unam ... 23

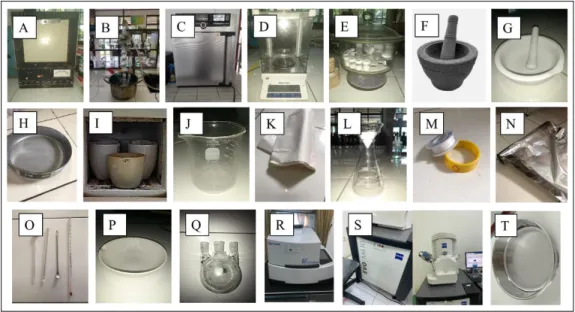

7 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ... 32

8 Bahan yang digunakan pada penelitian... 32

9 Prosedur preparasi dan sterilisasi cangkang keong unam ... 33

10 Prosedur kalsinasi cangkang keong unam ... 34

11 Penimbangan sampel dengan neraca analitik ... 34

12 Serbuk cangkang keong unam setelah dipreparasi menjadi Ca(NO3)2 ... 35

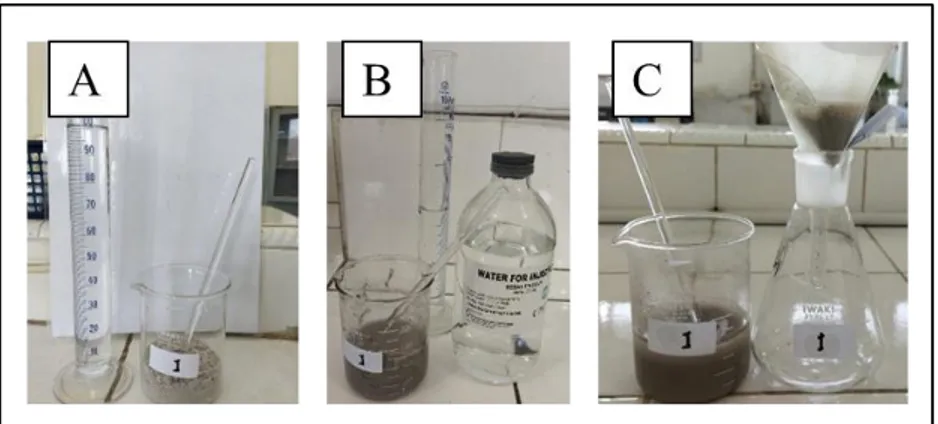

13 Penyaringan endapan Ca(NO3)2 ... 35

14 Prosedur sintesis hidroksiapatit... 36

15 Proses sintesis, pengeringan, dan penghalusan hidroksiapatit ... 37

16 Uji karakterisasi ... 37

17 Serbuk cangkang keong unam setelah dikalsinasi ... 40

18 Preparasi bahan menggunakan HNO3 ... 41

19 Larutan Ca(NO3)2 ... 41

20 Sampel setelah proses waterbath ... 42

21 Penimbangan setiap sampel setelah sintesis hidroksiapatit selesai dilakukan ... 42 22 Hasil perbesaran 3000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel I ... 43 23 Hasil perbesaran 5000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel I ... 43 24 Hasil SEM-EDX menunjukkan elemen yang terkandung pada

sampel I ... 44 25 Hasil perbesaran 3000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel II ... 44 26 Hasil perbesaran 5000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel II ... 45 27 Hasil perbesaran 10000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel II ... 45 28 Hasil SEM-EDX menunjukkan elemen yang terkandung pada

sampel II ... 46 29 Hasil perbesaran 3000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel III ... 46 30 Hasil perbesaran 5000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel III ... 47 31 Hasil perbesaran 10000 kali HAp keong unam dengan SEM-EDX

sampel III ... 47 32 Hasil SEM-EDX menunjukkan elemen yang terkandung pada

sampel II ... 48

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

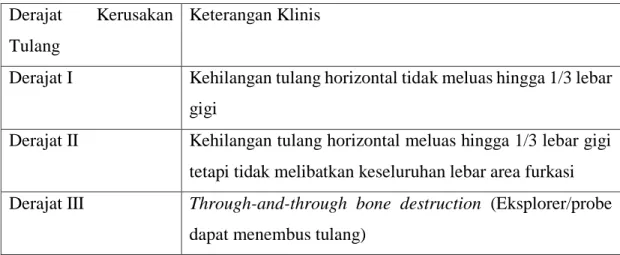

1 Derajat kerusakan tulang menurut Hamp, dkk ... 10

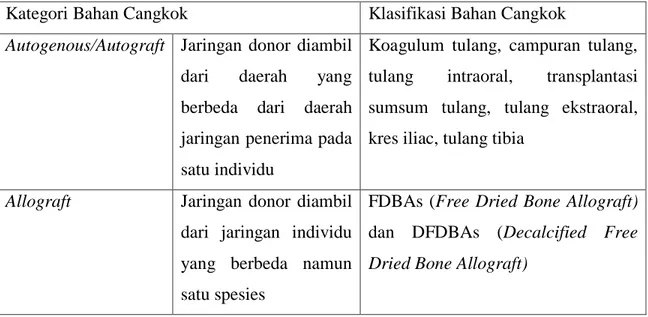

2 Pembagian jenis bahan cangkok tulang ... 13

3 Manfaat HAp terkait perawatan periodontal regeneratif ... 17

4 Klasifikasi biota keong unam ... 24

5 Perhitungan ukuran rata-rata partikel dan rasio Ca/P pada ketiga sampel ... 49

6 Karakterisasi HAp pada penelitian lain dengan variasi suhu kalsinasi... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 Jadwal Kegiatan Skripsi

2 Rumus Penghitungan Rasio Ca/P 3 Anggaran Biaya Peneliti

4 Biodata Peneliti

5 Gambaran Hasil Analisis SEM-EDX Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam pada Sampel I, II, dan III (Morfologi)

6 Gambaran Hasil Analisis SEM-EDX Hidroksiapatit Cangkang Keong Unam pada Sampel I, II, dan III (Kandungan)

7 Surat Ethical Clearence

8 Surat Penelitian dari Laboratorium Kimia Analitik FMIPA USU 9 Surat Penelitian dari Laboratorium Fisika FMIPA UNIMED 10 Surat Identifikasi Fauna

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit periodontal merupakan penyakit dengan prevalensi terbanyak ke-11 di dunia menurut Global Burden of Disease Study pada tahun 2016 dan merupakan kondisi oral paling umum pada populasi manusia.1,2 Hal ini dibuktikan dengan sekitar 20-50% populasi manusia di dunia menderita penyakit periodontal.2 Penyakit periodontal secara garis besar terbagi atas gingivitis dan periodontitis. Periodontitis didefinisikan sebagai peradangan yang terjadi pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan suatu atau beberapa kumpulan mikroorganisme tertentu sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan perlekatan akibat dekstruksi pada ligamen periodontal dan tulang alveolar.3

Destruksi yang parah sering menyebabkan perubahan densitas dan tinggi tulang alveolar sehingga menyebabkan resesi gingiva serta kehilangan gigi akibat mobiliti.3,4 Selain mengganggu estetis, kehilangan gigi akibat cacat tulang alveolar dapat menganggu mastikasi, kepercayaan diri, dan kualitas hidup seseorang.5,6 Hal ini menyebabkan banyak studi yang meneliti perawatan optimum dalam menangani penyakit periodontal baik secara non-bedah atau bedah. Dalam merawat cacat tulang, umumnya perawatan bedah seperti demineralisasi permukaan akar, implantasi bahan cangkok tulang atau substitusi, faktor pertumbuhan dan diferensiasi, Guided Tissue Regeneration, serta penggunaan protein matrix enamel atau kombinasi lainnya digunakan untuk mencapai regenerasi periodontal.7

Implantasi bahan cangkok tulang atau bone grafting adalah salah satu metode bedah yang paling umum digunakan untuk meningkatkan regenerasi tulang.8 Implantasi bahan cangkok tulang memungkinkan dalam meningkatkan volume, lebar, dan tinggi tulang alveolar di daerah inadekuat untuk meregenerasi jaringan pendukung gigi. Hal ini memungkinkan dengan banyaknya pengenalan teknik pencangkokan tulang yang maju dan material cangkok tulang yang mutakhir pada zaman sekarang.9

Beberapa jenis bahan cangkok tulang telah diteliti bertahun-tahun untuk mendapatkan material yang ideal dan diharapkan memiliki mekanisme biologis seperti osteoinduksi, osteokonduksi, dan osteogenesis. Menurut sumbernya, bahan cangkok tulang dapat diklasifikasikan menjadi bahan cangkok tulang alami (autograft, allograft, xenograft) dan sintesis (alloplast).8,9

Salah satu karakteristik ideal bahan cangkok tulang adalah tersedia dengan mudah dan cukup.10 Hal ini membuat alloplast banyak digunakan sebagai bahan cangkok tulang. Selain itu, kemajuan yang luar biasa di bidang biomaterial, upaya mengurangi risiko penularan penyakit, morbiditas, dan biaya telah mengarahkan banyaknya penelitian ke dalam pengembangan bahan cangkok sintesis sebagai alternatif bahan cangkok alami.11 Bahan cangkok sintesis atau alloplast dapat dibuat dari bahan keramik seperti kalsium fosfat (hidroksiapatit dan trikalsium fosfat), bioglass, dan kalsium sulfat.12

Hidroksiapatit (HAp) merupakan salah satu keramik bioaktif dengan bioafinitas dan komponen mineral yang tinggi karena memiliki komposisi dan kristalinitas yang hampir sama dengan tulang manusia.13 Hal ini membuat hidroksiapatit digunakan secara luas di bidang biomedikal khususnya sebagai bahan cangkok tulang, pembalut tulang, dan implan gigi karena memiliki sifat kekerasan, osteokonduksi, dan diterima oleh tulang.12,14

HAp dapat diperoleh dari proses kimiawi namun para peneliti berusaha menemukan alternatif yang secara sosial-ekonomi lebih baik. Pengunaan limbah biologi seperti tulang ikan, kerangka antropoda, koral, nacre, cangkang telur, khususnya cangkang moluska sangat menarik perhatian dekade belakangan ini. Hal ini dikarenakan moluska (gastropoda, bivalves) merupakan filum kedua terbesar dalam kelompok invertebrata dan banyak digunakan khususnya sebagai konsumsi manusia.15,17 Selain itu, menurut penelitian Ismanto SD pada tahun 2016, cangkang kerang contohnya mengandung kalsium karbonat yang lebih tinggi dibandingkan batu gamping, cangkang telur, keramik, dan bahan lainnya.18

Keong unam (Pugilina cochlidium) merupakan salah satu neogastropoda yang memiliki kanal sipon yang panjang dengan spiral pada cangkangnya. Moluska ini

biasanya ditemukan pada air berlumpur dekat pantai seperti lingkungan rawa, bakau, dan muara sungai.19 Keong unam memiliki cangkang yang sangat keras, menurut Ismanto SD semakin keras cangkang semakin tinggi pula kandungan kalsium karbonatnya.18 Tarigan AN pada penelitiannya tahun 2020 juga menyimpulkan HAp yang berasal dari cangkang keong unam berpotensi untuk digunakan sebagai bahan cangkok tulang.20 Selain itu, daging keong unam dikonsumsi di beberapa negara seperti Filipina, Singapore, dan Indonesia. Cangkang keong juga dijadikan sebagai souvenir hiasan kerang dan dijual di Filipina, Thailand, dan Bangladesh.20 Hal ini menunjukkan keong unam selain bisa digunakan sebagai sumber hidroksiapatit, juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk digunakan sebagai bahan cangkok tulang.19,20

Sintesis hidroksiapatit dapat dilakukan dengan metode presipitasi, presipitasi kimia (solid state), sol-gel, dan hidrotermal. Metode sintesis yang berbeda menghasilkan perbedaan pada kuantitas dan kualitas hidroksiapatit seperti ukuran partikel, homogenitas partikel, dan bentuk partikel.21 Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode sol-gel. Hal ini dikarenakan metode sol-gel membutuhkan suhu untuk kondensasi hidroksiapatit yang jauh lebih rendah dan dapat menghasilkan hidroksiapatit murni berukuran nanopartikel. Metode sol-gel juga memiliki kelebihan menghasilkan hidroksiapatit yang lebih homogen dibanding metode lainnya.22

Menurut beberapa penelitian, terdapat beberapa proses dalam mengubah sumber kalsium menjadi HAp seperti proses pembersihan, penghancuran, pengeringan/penjemuran, kalsinasi, sintering, dan sebagainya.23,24,25 Kalsinasi merupakan proses pembakaran pada suhu tinggi yang bertujuan untuk mengeliminasi komponen organik dari bahan yang ingin disintesis dalam hal ini mengubah CaCO3

menjadi CaO.26,27,28 Proses kalsinasi diperlukan pada proses sintesis HAp sebagai penyiapan serbuk keramik agar dapat diproses lebih lanjut.29 Beberapa penelitian mengatakan terdapat pengaruh kalsinasi terhadap sifat-sifat dan hasil hidroksiapatit yang dihasilkan khususnya pada rasio Ca/P dan morfologi. Salah satunya seperti penelitian Wu SC, dkk pada tahun 2019. Penelitiannya membuktikan kalsinasi memengaruhi ukuran rata-rata partikel dan rasio Ca/P hidroksiapatit yang dihasilkan.30

Salah satu parameter yang berpengaruh dalam menentukan HAp yang dihasilkan pada proses kalsinasi adalah suhu. Menurut Wu SC, dkk semakin tinggi suhu kalsinasi, ukuran rata-rata partikel dan rasio Ca/P HAp yang dihasilkan juga meningkat.30 Menurut Figueiredo, dkk pada tahun 2010 suhu kalsinasi yang lebih tinggi menghasilkan HAp yang lebih murni dan struktur yang lebih sedikit porus namun dapat menghilangkan kandungan kalsium karbonat. Menurut penelitiannya, pada suhu 600oC kandungan organik sudah tidak ditemukan lagi pada sampel. Penelitiannya juga menyimpulkan sampel yang dikalsinasi pada suhu 600oC adekuat serta memiliki struktur dan komposisi kimia yang paling menjanjikan sebagai bahan sintesis HAp.24

Desmond S, dkk menggunakan suhu 600oC, 800oC, dan 1000oC selama 3 dan 4 jam dalam penelitiannya pada tahun 2019. Penelitiannya juga menyatakan suhu kalsinasi yang lebih tinggi dapat mengurangi massa bubuk yang memengaruhi kandungan kalsium karbonat dari cangkang keong laut sebagai sumber HAp.31 Ngapa YD dalam penelitiannya pada tahun 2018 menggunakan cangkang lokan sebagai sumber HAp dan suhu kalsinasi 900oC selama 6 jam. Penelitiannya menunjukkan hasil HAp dengan morfologi butiran halus yang homogen.32

Kumar CS, dkk pada tahun 2020 menggunakan cangkang kerang laut sebagai sumber HAp dan suhu kalsinasi 900oC selama 3 jam dalam penelitiannya.

Penelitiannya menghasilkan hidroksiapatit dengan rasio molar Ca/P 1,68 dan kandungan karbonat pada nHAp sebesar 1,82%.33 Menurut penelitian yang dilakukan Suci dan Ngapa pada tahun 2020 yang menggunakan cangkang kerang ale-ale dengan suhu 1000oC selama 3 jam didapatkan hasil HAp dengan ukuran partikel 65 nm dan ukuran rata-rata pori homogen.27

Sasmita D pada tahun 2011 menggunakan cangkang keong emas sebagai sumber HAp dengan suhu kalsinasi 750oC selama 2 jam. Pada penelitiannya didapatkan hasil HAp dengan ukuran partikel yang seragam dan rasio molar Ca/P 1,77.34 Azis Y, dkk pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang menggunakan cangkang kerang darah dan suhu kalsinasi 900oC selama 5 jam, didapatkan gambaran morfologi seperti ukuran partikel berukuran 1 dan 5 nm dengan keterangan ukuran dan bentuk partikel HAp

yang dihasilkan hampir sama. Selain itu, HAp yang dihasilkan pada penelitiannya memiliki rasio Ca/P 1,78 yang mengandung 22,8% Ca dan 12,8% P.14

Tarigan AN dalam penelitiannya menggunakan suhu kalsinasi 1000oC selama 2 jam. Penelitiannya menghasilkan rata-rata ukuran pori 64 µm dan persentase porositas sebesar 59,97%. Selain itu, ukuran partikel yang didapatkan juga bervariasi antara 6- 150 nm dengan diameter rata-rata 25 nm.25 Dengan banyaknya variasi suhu kalsinasi yang dipakai berbagai peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menentukan suhu yang optimum untuk mendapatkan hasil HAp yang ideal sebagai bahan cangkok tulang.

Fokus penelitian ini adalah menggambarkan nilai rasio Ca/P dan morfologi partikel HAp yang dihasilkan berdasarkan variasi suhu kalsinasi dengan metode sol-gel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran morfologi hidroksiapatit (HAp) dari hasil sintesis cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) menggunakan metode sol-gel berdasarkan variasi suhu kalsinasi?

2. Berapa nilai rasio Ca/P hidroksiapatit (HAp) dari hasil sintesis cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) menggunakan metode sol-gel berdasarkan variasi suhu kalsinasi?

3. Berapa suhu kalsinasi yang paling optimum untuk mendapatkan morfologi dan rasio Ca/P hidroksiapatit yang ideal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran morfologi hidroksiapatit (HAp) dari hasil sintesis cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) menggunakan metode sol-gel berdasarkan variasi suhu kalsinasi.

2. Untuk mengetahui nilai rasio Ca/P hidroksiapatit (HAp) dari hasil sintesis cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) dengan metode sintesis hidroksiapatit sol- gel berdasarkan variasi suhu kalsinasi.

4. Untuk mengetahui suhu kalsinasi yang paling optimum dalam mendapatkan morfologi dan rasio Ca/P hidroksiapatit yang ideal?

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu kedokteran gigi khususnya di bidang periodonsia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberi informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) sebagai bahan cangkok tulang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada dokter gigi dan tenaga medis lain tentang pemanfaatan cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) sebagai bahan cangkok tulang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Periodontal

Penyakit periodontal merupakan suatu penyakit kompleks yang terjadi karena beberapa faktor seperti mikroba subgingiva, imunitas host dan respon inflamasi, serta faktor lingkungan.35 Penyakit periodontal dapat dilihat dengan melakukan pemeriksaan status periodontal. Pemeriksaan status periodontal suatu individu mencakup pemeriksaan klinis inflamasi pada gingiva, pencatatan kedalaman probing dan level kehilangan perlekatan, serta pemeriksaan radiografi untuk melihat besar kehilangan tulang alveolar.36 Penyakit periodontal terbagi atas gingivitis dan periodontitis.

Gingivitis berbeda dengan periodontitis walaupun gingivitis yang berkelanjutan dan tidak dirawat secara patogenesis dapat menjadi periodontitis.35-38

2.2 Periodontitis

Periodontitis adalah inflamasi yang terjadi pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh beberapa bakteri patogen di antaranya seperti Actinobacillus actinomycetemicomitans, Porphyromonas gingivalis, dan Tannerella forsythia yang berkoloni di dalam plak.36,39 Perbedaan periodontitis dan gingivitis secara klinis ditandai dengan adanya kehilangan perlekatan yang sering diikuti dengan pembentukan poket periodontal, serta perubahan densitas dan tinggi tulang alveolar.5 Hal ini membuat destruksi yang parah akibat periodontitis dapat menyebabkan resesi gingiva dan kehilangan gigi akibat mobiliti.37,38

Gambar 1. a. Jaringan periodontal sehat. b. Inflamasi awal gingiva (panah menunjukkan tanda gingivitis) dapat dilihat pada gingiva diantara gigi insisivus sentralis. c. Tampilan klinis periodontitis ditandai dengan kehilangan jaringan

dan poket periodontal yang dalam (ditunjukkan panah).36

World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-implant Diseases and Conditions tahun 2017 mengklasifikasikan periodontitis menjadi periodontitis, necrotizing periodontal disease, dan periodontitis sebagai manifestasi penyakit sistemik. Periodontitis juga dibagi menjadi 4 stage dan 3 grade. Stage periodontitis dibagi menjadi 4 stage (inisial, moderat, parah dengan potensi kehilangan gigi tambahan, dan parah dengan potensi kehilangan gigi-geligi) berdasarkan keparahan dan kompleksitas klinis yang berbeda. Grade periodontitis dibagi berdasarkan perkembangan periodontitis yang bertujuan untuk mengestimasi risiko perkembangan periodontitis kedepannya dan akibat potensial periodontitis terhadap penyakit sitemik menjadi 3 grade (lambat, sedang, dan cepat).40,41

2.2.1 Gambaran Klinis

Gambaran khusus periodontitis adalah adanya Clinical Attachment Loss (CAL) atau kehilangan perlekatan saat dilakukan probing. Tanda-tanda inflamasi seperti perubahan pada warna, konsistensi, dan kontur, serta pendarahan saat di probing tidak selalu menjadi indikasi positif periodontitis walaupun sering dijumpai pada pada pasien periodontitis.3,39 Pasien dikategorikan masuk kedalam kasus periodontitis jika terdeteksi CAL interdental ≥ 2 gigi, atau terdapat CAL pada bukal atau oral ≥ 3 mm dengan poket periodontal > 3 mm pada ≥ 2 gigi.40

Gambar 2. a. Skema gingiva sehat, gingivitis, periodontitis awal-sedang, dan periodontitis parah. b. Pengukuran

kedalaman poket.36

2.2.2 Etiologi dan Patogenesis Periodontitis

Plak dental merupakan penyebab utama terjadinya penyakit periodontal.

Walaupun begitu, periodontitis terjadi secara kronis dan multifaktorial. Periodontitis ditandai dengan inflamasi pada jaringan periodontal yang di mediasiasi oleh host, diinduksi biofilm plak disbiotik, dan menghasilkan destruksi progresif pada jaringan pendukung gigi seperti gingiva dan tulang alveolar sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan perlekatan gigi.42-44 Secara spesifik, bakteri merupakan faktor penyebab utama penyakit periodontal karena dapat menginisisasi inflamasi pada gingiva dan jaringan periodontal sehingga menyebabkan kerusakan baik secara langsung ataupun tidak langsung.43-45

Respon inflamasi yang dipicu oleh bakteri pada plak menyebabkan riam atau proses yang kompleks dan saling berhubungan. Proses ini bertujuan menghancurkan dan menghilangkan bakteri, sel yang mati (neucrotic cells), dan sel yang merusak (deleterious cells). Walaupun begitu, proses ini tidak langsung bekerja spesifik hanya pada sel-sel tersebut, tubuh atau host sebagai mekanisme proteksi mengeluarkan sel- sel seperti PMN (Polymorphonuclear neutrophillic), makrofag, fibroblas, dan sel epitel yang menghasilkan proteinase, sitokin, dan prostaglandin yang dapat menghancurkan jaringan periodontal.44,46

Secara histopatologi, penyakit periodontal dibagi menjadi lesi initial, early, established, dan advandced.43,45,46 Secara garis besar, lesi initial secara klinis merupakan jaringan yang masih sehat dengan jaringan inflamasi yang kecil, lesi early merupakan tahap awal terjadinya gingivitis, lesi established merupakan tahap kronis dari gingivitis, dan lesi advanced menandakan transisi lesi gingivitis menjadi periodontitis.3,46

2.2.3 Kerusakan Tulang Alveolar

Destruksi tulang alveolar pada penyakit periodontal umumnya disebabkan adanya ekstensi atau perluasan inflamasi yang terjadi pada margin gingiva ke jaringan pendukung gigi. Invasi pada tulang alveolar juga menandakan transisi lesi gingivitis menjadi periodontitis.46 Kerusakan tulang yang berlanjut dan meliputi lebih dari satu

gigi dan memiliki bentuk kerusakan yang serupa disebut circumferential defect yang biasa terdapat pada penderita periodontitis.3 Glickman (1953) membagi kerusakan tulang menjadi dimensi vertikal dan horizontal berdasarkan aksis tulang alveolar yang tersisa terhadap permukaan gigi. Goldman dan Kohen (1958) mengklasifikasikan kerusakan tulang menjadi supraboni atau suprakresta dimana dasar poket terletak di koronal atau oklusal dari kres alveolar, dan infraboni atau subkrestal dengan batas apikal poket terletak di bawah kres alveolar. Kerusakan tulang infraboni dapat disubklasifikasikan lagi berdasarkan jumlah dinding yang tersisa menjadi 1 dinding, 2 dinding, dan 3 dinding.3,47

Hamp, dkk (1975) mengklasifikasikan kerusakan tulang menjadi 3 derajat berdasarkan keterlibatan furkasi. Keterlibatan furkasi terjadi akibat adanya ekstensi atau perluasan dari poket periodontal pada apikal gigi dengan akar lebih dari 1.

Klasifikasi ini merupakan klasifikasi kerusakan tulang yang paling umum digunakan sekarang karena secara klinis lebih sederhana. Klasifikasi kerusakan tulang menurut Hamp dijelaskan pada Tabel 1.3,47

Tabel 1. Derajat kerusakan tulang menurut Hamp, dkk (1975)3 Derajat Kerusakan

Tulang

Keterangan Klinis

Derajat I Kehilangan tulang horizontal tidak meluas hingga 1/3 lebar gigi

Derajat II Kehilangan tulang horizontal meluas hingga 1/3 lebar gigi tetapi tidak melibatkan keseluruhan lebar area furkasi Derajat III Through-and-through bone destruction (Eksplorer/probe

dapat menembus tulang)

2.2.4 Patogenesis Kerusakan Tulang Alveolar

Pada penyakit periodontal, substansi biologis pada bakteri plak menginduksi respons lokal inflamasi pada gingiva dan jaringan pendukung gigi.48 Sel inflamasi yang

dilepaskan menghasilkan host sitokin seperti PGE2 (Prostaglandin E), IL-1 (Interleukin-1), dan RANK-L (Receptor Activator of Nuclear Factor Kβ-Ligand), yang mempercepat resorpsi dengan menginisiasi aktivitas osteoklas dan mengganggu keseimbangan antara proses proteksi (sel osteoblas) dan dekstuksi tulang alveolar (sel osteoklas).48,49 Hubungan ini disebut osteoimmunlology, korelasi antara sistem imun dan metabolisme tulang.48,50

Gambar 3. Peran sitokin terhadap resorpsi tulang pada periodontitis.

Kerusakan tulang diawali dengan M-SCF (Macrophage Colony Stimulating Factor) berikatan dengan cFMS, sebuah reseptor pra-osteoklas yang menyebabkan inisiasi awal osteoklastogenesis, perkembangan dan aktivasi sel osteoklas. Selanjutnya RANK-L yang merupakan kunci mediator proses formasi osteoklas ditemukan meningkat pada jaringan periodontitis. OPG (Osteoprotegerin), inhibitor alami yang bekerja mengikat RANK-L untuk mencegah osteoklastogenesis, dijumpai menurun jumlahnya pada jaringan inflamasi (periodontitis). Ketidakseimbangan ini yang meregulasi destruksi tulang pada periodontitis.50

Gambar 4. Perbandingan jumlah OPG dan RANKL pada jaringan yang sehat (A dan C)

dan periodontitis (B dan D)

2.2.5 Perawatan Kerusakan Tulang Alveolar

Beberapa pilihan tindakan seperti scalling dan root planing, OFD (Open Flap Debridement), dan penggunaan material biologis regeneratif aktif telah digunakan dalam mentalaksana kehilangan perlekatan akibat penyakit periodontal.51 Sejak awal 1970-an, banyak teknik bedah yang berbeda seperti implantasi berbagai variasi bahan cangkok tulang atau substitusinya, demineralisasi permukaan akar, Guided Tissue Regeneration (GTR), growth and differentiation factor, Enamel Matrix Proteins (EMPs), dan berbagai kombinasi digunakan untuk mencapai regenerasi periodontal yang dapat diprediksi.7

Studi klinis menunjukkan perawatan kombinasi OFD dengan GTR dan penggunaan material biologis regeneratif aktif seperti barrier membranes, biomaterial cangkok tulang, agen biologi, dan 3D Scaffolds lebih efektif dalam meningkatkan CAL dan mengurangi PPD (Probing Pocket Depth) dibanding OFD saja.51

2.3 Cangkok Tulang

Cangkok tulang merupakan prosedur bedah yang bertujuan untuk mengganti kehilangan tulang dengan indikasi seperti kehilangan tulang dalam, retensi gigi, dukungan bagi gigi yang kritis, aspek estetis (kehilangan tulang dangkal), dan

kehilangan tulang pada area furkasi.52,53 Secara klinis dalam regenerasi periodontal, cangkok tulang memiliki tujuan mengurangi kedalaman probing, mencapai perlekatan klinis, mengisi kehilangan tulang alveolar, serta meregenerasi tulang, sementum, dan ligamen periodontal yang baru.53 Cangkok tulang yang ideal memiliki karakteristik tidak toksik, tidak antigenik, resisten terhadap infeksi, tidak menyebabkan resorpsi tulang ataupun ankilosis, kuat dan lentur, mudah beradaptasi, tersedia dan mudah didapatkan, serta dapat menstimulasi perlekatan baru.54

2.3.1 Jenis Cangkok Tulang

Cangkok tulang berdasarkan mekanismenya dibagi menjadi osteokonduksi (memandu pertumbuhan reparatif tulang secara alami), osteoinduksi (mendorong sel- sel yang tidak berdiferensiasi menjadi sel osteoblas yang aktif), atau osteogenesis (sel tulang hidup pada material cangkok tulang yang berkontribusi dalam proses remodeling) dan dikategorikan berhasil jika memiliki sifat-sifat tersebut.47,52 Jenis cangkok tulang diklasifikasikan berdasarkan sumber nya menjadi 4 kategori yaitu, autograft, allograft, xenograft, dan alloplast.3,8,9,51 Secara luas bahan cangkok tulang dapat diklasifikasikan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.55

Tabel 2. Pembagian jenis bahan cangkok tulang.55

Kategori Bahan Cangkok Klasifikasi Bahan Cangkok

Autogenous/Autograft Jaringan donor diambil dari daerah yang berbeda dari daerah jaringan penerima pada satu individu

Koagulum tulang, campuran tulang, tulang intraoral, transplantasi sumsum tulang, tulang ekstraoral, kres iliac, tulang tibia

Allograft Jaringan donor diambil dari jaringan individu yang berbeda namun satu spesies

FDBAs (Free Dried Bone Allograft) dan DFDBAs (Decalcified Free Dried Bone Allograft)

Xenograft Jaringan donor diambil dari jaringan individu yang berbeda dengan spesies yang berbeda

Tulang anak sapi, tulang kiel, tulang anorganik

Alloplast Jaringan donor diambil dari material sintetis, in-organik,

biokompatibel, dan atau

bahan cangkok

substitusi bioaktif

Hidroksiapatit berporus dan tidak berporus, polimer HTR, beta trikalsium fosfat, bio-active glass, keramik

2.4 Alloplast

Alloplast sebagai bahan substitusi tulang merupakan salah satu material regenerasi periodontal. Bahan cangkok sintetis ini memiliki kelebihan seperti biokompatibel, tidak beresiko menyebabkan infeksi, dan mudah didapatkan. Alloplast memicu pertumbuhan tulang dengan mekanisme osteokonduksi.53,55,56 Biomaterial sintetis alloplast dikembangkan untuk menanggulangi kekurangan bahan cangkok autograft dan dibuat dengan berbagai variasi sifat fisika-kimiawi. Alloplast bisa berupa bahan terdegradasi dan tidak terdegradasi.57 Bahan cangkok sintesis atau alloplast dapat dibuat dari bahan keramik seperti kalsium fosfat, bioglass, dan kalsium sulfat.3,46

2.4.1 Kalsium Fosfat (CaPO4)

Biomaterial kalsium fosfat memiliki kompabilitas yang sangat baik dengan jaringan dan tidak menimbulkan inflamasi atau respon tubuh terhadap benda asing.

Banyak kasus menunjukkan materi biokeramik kalsium fosfat secara klinis ditoleransi dengan baik pada penyembuhan lesi periodontal.3 Secara umum, kalsium fosfat terbagi atas 2 tipe yaitu hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) yang relatifnya non-resorbable dan trikalsium fosfat resorbable (Ca3(PO4)2).54

2.4.2 Bioglass

Bio-active glass mengandung garam 24,5 wt% sodium oxide (Na2O), 24,5 wt%

calcium oxide (CaO), 6 wt% fosfor pentoxide (P2O5) ,dan kandungan tertinggi berupa silicon dioxide atau silica (SiO2) sebesar 45 wt%.33,55,56 Bioglass telah terbukti memilki kelebihan dalam memicu ikatan material-jaringan. Hal ini dikaitkan dengan sifat bioglass yang memilliki komposisi yang mirip dengan susunan tulang dan dentin manusia. Selain itu, bioglass memiliki kelebihan seperti sifat biokompabilitas, regeneratif, dan sifat antimikroba sehingga luas digunakan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.60

2.4.3 Kalsium Sulfat (CaSO4)

Kalsium sulfat atau plaster of paris telah digunakan di kedokteran gigi lebih dari 30 tahun dan merupakan salah satu bahan cangkok tulang tertua. Kalsium sulfat bersifat porus sehingga migrasi fibroblas dan pertukaran cairan dapat terjadi. Kalsium sulfat juga memiliki sifat biokompatibel, osteokonduksi, dan bioabsorbable yang terserap secara sempurna selama 1-2 minggu.3,61

2.5 Hidroksiapatit

Tulang dan gigi merupakan material yang sulit terdegradasi dan aus. Oleh karena itu, banyak material substitusi biomimetik (menyerupai) dikembangkan selama tiga dekade terakhir salah satunya HAp. Hidroksiapatit (HAp) merupakan kristal mineral yang berbentuk jarum atau batang dengan ukuran panjang berkisar antara 40-60 nm, lebar 25 nm, dan ketebalan 2-5 nm. HAp memiliki rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 yang merupakan unsur penyusun yang penting pada jaringan keras seperti tulang dan gigi manusia. HAp memiliki susunan kimia berbentukhexagonal dan struktur berbentuk silinder hexagonal. Tiap satuan selnya mengandung 10 Ca2+, 6 PO43-, dan 2 OH-.62-66

Secara teoritis, HAp memiliki tinggi densitas 3,156 g/cm3 dengan indeks bias 1,64-1,65. Hidroksiapatit merupakan basa lemah (pH 7-9) yang sedikit larut dalam air.31 Pada tulang kanselus ditemukan unsur HAp sebesar 70% dan 30% lainnya merupakan unsur organik seperti kolagen. HAp masuk kedalam golongan kalsium

fosfat dengan besar rasio kalsium-fosfat 1,67 yang terbukti merupakan rasio paling efektif dalam memicu regenerasi tulang.46,64,66,67

Gambar 5. Struktur unit sel hidroksiapatit.59

2.5.1 Sifat dan Kelebihan Hidroksiapatit

HAp merupakan partikel penguat, keramik anorganik yang secara kimiawi memiliki kemiripan dengan tulang.68 HAp alaminya merupakan mineral kalsium fosfat paling stabil pada pH fisiologis.64 HAp secara klinis juga telah menunjukkan hasil yang sangat baik, selalu diperbarui (berkembang), dan memiliki biaya yang efisien. Pada banyak kasus, HAp menunjukkan berguna sebagai material osteokonduksi biomaterial dengan menyediakan perancah dalam pertumbuhan tulang. Selain itu, HAp juga dapat berintegritas dengan tulang tanpa memicu reaksi imunitas.66,68,69 Secara spesifik, manfaat sifat HAp dalam perawatan bedah periodontal regeneratif ditunjukkan oleh beberapa penelitian yang dijelaskan pada Tabel 3.70

Tabel 3. Beberapa penelitian yang membahas manfaat HAp terkait perawatan bedah periodontal regeneratif.70

Sifat-sifat HAp terkait perawatan periodontal regeneratif

Sel Epitel Kawai, dkk menyatakan bahwa nHAp sangat mungkin memiliki efek terapeutik pada epitel periodontal.

Fibroblas Sun, dkk pada

penelitiannya menyatakan

Diferensiasi dan Proliferasi Sel Ligamen Periodontal

HAp dapat meningkatkan proliferasi dan diferensiasi sel fibroblast.

Osteoblas Penelitian Shenettler, dkk

dan Thian, dkk

mendapatkan hasil yang hampir sama bahwa n- HAp dapat mengikat pada tulang dan menstimulasi sel osteoblas pada fase awal perbaikan kerusakan periodontal yang dapat memicu pembentukan tulang.

Regenerasi Tulang Jahangirnezhad, dkk melaporkan nHAp memiliki sifat osteokonduksi yang memungkinkan nHAp untuk memproduksi tulang yang mencukupi sebagai bahan cangkok tulang.

Angiogenesis Bing Du, dkk dengan koral sebagai sumber HAp menemukan neovaskularisasi pada fase awal penyembuhan tulang dapat ditingkatkan dengan nHAp yang dilapisi VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).

Pelepasan Growth Factor Studi yang dilakukan Pezzatini, dkk menunjukkan bahwa nHAp meningkatkan regulasi FGF-2 dan menstimulasi proliferasi sel tulang dengan merangsang respon sel terhadap VEGF.

Penyerapan HAp Canullo, dkk telah membuktikan nHAp memiliki sifat resorpsi yang signifikan cepat dan menyatakan nHAp

yang diperkaya dengan Mg memungkinkan penyembuhan total jaringan keras di sekitar bahan cangkok diletakkan.

2.5.2 Sumber Hidroksiapatit

Hidroksiapatit biasanya diekstraksi dari sumber biologi alami atau limbah seperti tulang mamalia, sumber laut, cangkang, tumbuhan dan alga, serta mineral. Hal ini dikarenakan secara biologi, umumnya proses ekstraksi bahan kimia sebagai sumber HAp tidak aman dan kompleks.48,67 Selain itu, penggunaan HAp yang diesktraksi dari sumber alami diyakini bersifat ramah lingkungan, berkelanjutan, dan lebih ekonomis karena bahan-bahan yang diperlukan tersedia dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, lingkungan, serta kesehatan umum.67,71 Sumber HAp alami juga memiliki sifat-sifat yang penting seperti struktur porus dan komposisi kimia yang sesuai.48

Banyak peneliti yang telah meneliti hasil HAp dari sumber-sumber alami seperti cangkang telur, cangkang kerang, tulang sotong, dan tulang mamalia.15,25,30,67,71 Tulang kortikal mamalia seperti kuda, unta, dan sapi digunakan karena secara struktural dan morfologi mirip dengan tulang manusia. Penggunaan cangkang seperti cangkang telur, cangkang kerang, cangkang keong digunakan karena kaya kandungan kalsium karbonat (CaCO3) yang dapat dikonversikan menjadi HAp. Alga dan tumbuhan juga memilki potensial sebagai sumber HAp, hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian yang menyatakan alga dan tumbuhan dapat memproduksi HAp dengan analisis XRD.67

Pengunaan limbah biologi laut seperti tulang ikan, kerangka antropoda, koral, nacre, dan cangkang moluska juga sangat menarik perhatian dekade belakangan ini.

Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi ikan dan sumber laut meningkat yang mengakibatkan produksi limbah laut seperti sisik, tulang, dan cangkang meningkat juga.15,16,17,67 Selain itu,cangkang kerang juga terbukti mengandung kalsium karbonat yang lebih tinggi dibandingkan batu gamping, cangkang telur, keramik, dan bahan lainnya bedasarkan penelitian yang dilakukan Ismanto SD pada tahun 2016.18

2.6 Kalsinasi

Kalsinasi adalah proses pembakaran atau pemanasan suatu substansi padat di bawah suhu tinggi dan lingkungan yang terkontrol.27,28 Proses kalsinasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan zat yang mudah menguap, mengoksidasi sebagian massa, atau membuat substansi tersebut menjadi rapuh. Oleh sebab itu, proses kalsinasi terkadang dianggap sebagai proses purifikasi atau pemurnian.28 Proses kalsinasi dilakukan dengan alat furnace yang merupakan sebuah perangkat yang digunakan dalam proses pemanasan. 74,75 Proses kalsinasi diperlukan pada proses sintesis HAp sebagai penyiapan serbuk keramik agar dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, kalsinasi juga diperlukan untuk mendapatkan ukuran partikel yang optimum dan menguraikan senyawa-senyawa dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi oksida, serta membentuk fasa kristal.28

Pada bahan cangkang sebagai sumber HAp, kalsinasi merupakan proses pembakaran yang bertujuan untuk mengeliminasi komponen organik dan mengubah CaCO3 menjadi CaO.26 Kalsinasi merupakan proses yang sangat penting dalam proses sintesis HAp karena memengaruhi HAp yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang menyatakan proses kalsinasi berpengaruh terhadap sifat- sifat dari hidroksiapatit yang dihasilkan.24,25,30

2.6.1 Suhu Kalsinasi

Suhu kalsinasi merupakan salah satu parameter yang harus dikontrol dalam proses sintesis HAp. Menurut penelitian Wu SC, dkk pada tahun 2019, suhu kalsinasi memengaruhi derajat kristalinisasi, ukuran kristal, ukuran rata-rata partikel, dan rasio Ca/P hidroksiapatit yang dihasilkan.30 Figueiredo, dkk pada tahun 2010 dalam penelitiannya juga menyatakan terdapat pengaruh suhu kalsinasi pada kemurnian HAp, derajat kristalinisasi, ukuran kristal, dan struktur porus.24 Penelitian yang dilakukan Triyono, dkk pada tahun 2019 juga membuktikan suhu kalsinasi berpengaruh terhadap sifat HAp yang dihasilkan seperti nilai kekerasan, kekuatan tekan, dan diameter porus.75

Kemurnian, morfologi, stoikiometri, dan mikrostruktur HAp merupakan faktor kritis yang penting. Karena itu, ketika HAp dipertimbangkan untuk aplikasi biomedis, sifat fisik dan kimiawi seperti struktur, morfologi, homogenitas, ukuran partikel, kristanilitas, dan kemurnian sangat penting sehingga dipantau dan dikarakterisasi secara ketat.74 Hal ini yang menyebabkan suhu kalsinasi sangat penting dalam sintesis HAp karena dapat memengaruhi HAp yang dihasilkan.

2.7 Sintesis Hidroksiapatit

Proses sintesis HAp dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang dapat dikategorikan menjadi metode kering, metode basah, dan metode dengan suhu tinggi.75 Metode sintesis yang berbeda menghasilkan perbedaan pada kuantitas dan kualitas hidroksiapatit seperti ukuran, bentuk, morfologi, fasa kristal kalsium fosfat, dan homogenitas partikel.21,76 Karakteristik yang penting dimiliki partikel HAp adalah kekuatan, toksisitas, osseointegrasi, dan bioresorbablity. Hal ini bergantung pada morfologi, stoikiometri, struktur kristal, dan fasa kemurnian HAp yang dihasilkan.

Maka dari itu, penentuan metode sintesis HAp sangat penting karena dapat memengaruhi bioaktivitas, sifat mekanik, dan sifat biologi yang memengaruhi pengaplikasian biomedis HAp.77,78

Metode kering adalah metode dengan reaksi solid state. Prekursor kimia pada metode ini adalah kalsium dan fosfat.68,76 Prosesnya mencakup pencampuran kalsium, fosfat, dan senyawa lainnya dalam bentuk padat tanpa menggunakan larutan apapun.

Saat suhu pembakaran >1000oC akan terjadi reaksi penguapan air sehingga menghasilkan bubuk HAp. Walaupun metode ini menunjukkan hasil HAp dengan kristalinitas yang baik dan tidak ada kontraksi pada tatanan, namun fasa yang tidak murni sering ditemukan.65,78 Menurut Sadat-Shojai, dkk pada tahun 2013 mayoritas metode kering tidak memerlukan kondisi yang pasti dan terkontrol. Hal ini menjadikan metode ini sesuai untuk produksi bubuk HAp dengan jumlah yang besar.80

Metode basah mengacu pada penggunaan larutan aquades saat proses sintesis HAp.77 Metode ini dapat dibagi menjadi metode hidrotermal, presipitasi basah, sol-gel, serta sintesis dengan reaksi kimia mekanis, emulsi, dan makroemulsi. Walaupun

begitu, metode yang sering dan umum digunakan adalah metode hidrotermal, presipitasi basah, sol-gel.76 Metode basah memiliki kelebihan dapat mengontrol morfologi dan ukuran rata-rata bubuk HAp yang dihasilkan. Selain itu metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan kristal dengan beragam bentuk, ukuran, dan fungsi.78

Metode bersuhu tinggi terbagi atas teknik kombusi dan prolisis. Metode ini dikatakan bersuhu tinggi karena menggunakan suhu pembakaran yang tinggi dalam dekomposisi material pada proses sintesis. Metode ini jarang digunakan pada sintesis HAp karena memiliki parameter kontrol pemrosesan dan produksi agregasi sekunder yang buruk.77,78

2.7.1 Metode Sol-gel

Metode sol-gel telah digunakan lebih dari satu abad untuk memproduksi keramik. Koloid dispersinya adalah sol dan gel yang bekerja sebagai polimer dalam menyambung sktruktur.76 Metode sol-gel dilakukan dengan melarutkan garam alkohol kedalam pelarut organik untuk proses pelarutan, polimerisasi, dan pembentukan sol dengan penambahan air suling. Setelah itu, karena penambahan air, sol berubah menjadi gel. Gel selanjutnya diproses dengan pengeringan suhu rendah dan suhu kalsinasi yang tinggi melalui keadaan vakum. Hal ini menghasilkan bubuk keramik berukuran nanometer.26

Keuntungan metode sol-gel adalah metode ini membutuhkan suhu untuk kondensasi hidroksiapatit yang jauh lebih rendah dan dapat menghasilkan hidroksiapatit murni berukuran nanopartikel.22 Hal ini bermanfaat khususnya pada keramik biologis seperti HAp.65,76 Metode sol-gel juga memiliki kelebihan menghasilkan hidroksiapatit yang lebih homogen dibanding metode lainnya.22 Pada metode ini, bentuk kristal nanopartikel yang berbeda dapat diperoleh dengan mengubah kondisi kimia atau pemrosesannya seperti memvariasikan nilai Ca/P. Dengan banyaknya kelebihan metode sol-gel, metode ini juga memiliki kekurangan berupa tingginya biaya produksi dalam pemrosesannya.76

2.8 Analisis Morfologi dan Rasio Ca/P Hidroksiapatit dengan Menggunakan Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX)

SEM dan EDX merupakan 2 teknik analisis yang berbeda namun biasanya digunakan bersamaan untuk melihat permukaan elemen dan kandungan seperti unsur kimia sebuah spesimen.79,81 Teknik ini dapat digunakan untuk melihat rasio Ca/P dan morfologi HAp yang dihasilkan seperti yang telah dilakukan oleh Azis Y, dkk pada tahun 2015. Penelitiannya yang menggunakan cangkang kerang darah sebagai sumber HAp, mendapatkan gambaran morfologi (bentuk dan ukuran partikel) dengan menggunakan SEM dan nilai rasio Ca/P dengan EDX.14

2.8.1 SEM

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk mengkarakterisasi nanomaterial dan struktur nano.77 SEM mampu mencitrakan hampir semua permukaan dengan resolusi 1 nm dan dapat beroperasi dengan perbesaran 10 hingga lebih dari 300.000. Topologi permukaan, morfologi, dan komposisi kimia dapat dipelajari serta dikarakterisasi menggunakan SEM. Sinyal yang berasal dari interaksi elektron pada sampel mengungkapkan informasi dengan memvisualkannya seperti mikroskop optik. SEM dapat memberikan informasi tentang ukuran, distribusi ukuran, bentuk, dispersi, kemurnian nanopartikel, dan tingkat agregasi material yang diteliti.79,81

2.8.2 EDX

Energy Dispersive X-Ray (EDX, EDS, atau XEDS) merupakan sebuah teknik analisis spektroskopi yang digunakan bersamaan dengan SEM. Teknik ini digunakan untuk menganalisis elemen dan karakterisasi kimia sampel yang diteliti. Pada teknik ini, material yang diteliti menentukan energi sinar-X yang dipancarkan. Sinar-X diproduksi di sekitar kedalaman 2 mikron material. Berkas elektron yang bergerak melintasi material menyebabkan terbentuknya gambar elemen pada material spesimen.

Kemampuan karakterisasinya berprinsip dasar bahwa setiap elemen memiliki struktur atom yang unik hingga memungkinkan spektrum sinar-X menangkapnya.79,81

Penggunaan EDX bersamaan dengan SEM sangat berguna baik untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif segala spesimen. Kekurangan EDX yang tidak dapat melihat topografi permukaan spesimen secara luas dapat ditindaklanjuti dengan penggunaan SEM.81

2.9 Keong Unam (Pugilina cochlidium)

Keong unam (Pugilina cochlidium) merupakan neogastropoda dan umumnya dikenal dengan melongena spiral. Hal ini dikarenakan keong unam memiliki kanal sipon yang panjang dengan spiral pada cangkangnya. Putaran spiral keong unam searah dengan jarum jam dan cangkangnya berbentuk dextral (membuka kearah kanan).

Bentuk ulir tubuhnya membulat dan lubangnya memanjang, oval serta agak lebar.

Keong unam memiliki dimensi panjang 92,9 mm dan diameter 51,6 mm. Keong ini juga dapat tumbuh hingga 16,5 cm.19,20

Gambar 6. Cangkang keong unam.20

Moluska ini biasanya ditemukan pada air berlumpur dekat pantai seperti lingkungan rawa, bakau, dan muara sungai. Keong unam memakan teritip dan kerang dengan belalai panjang serta biasanya hidup setengah terkubur di dalam lumpur.

Daging keong unam dikonsumsi di beberapa negara seperti Filipina, Singapore, dan Indonesia. Cangkang keong unam juga dijadikan sebagai sovenir hiasan kerang dan dijual di Filipina, Thailand, dan Bangladesh.19,20

2.9.1 Klasifikasi Keong Unam

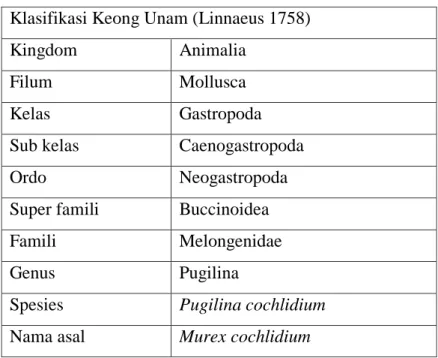

Selain Pugilina cochlidium, keong unam juga dikenal dengan nama Volegalea cochlidium. Klasifikasi keong unam dijelaskan pada Tabel 4.82

Tabel 4. Klasifikasi biota keong unam.81 Klasifikasi Keong Unam (Linnaeus 1758)

Kingdom Animalia

Filum Mollusca

Kelas Gastropoda

Sub kelas Caenogastropoda

Ordo Neogastropoda

Super famili Buccinoidea

Famili Melongenidae

Genus Pugilina

Spesies Pugilina cochlidium Nama asal Murex cochlidium

2.10 Kerangka Teori

Periodontitis

Terbentuk Poket Periodontal

Cacat Tulang

Dekstruksi Tulang Alveolar dan

Ligamen Periodontal Kehilangan Perlekatan Jaringan Periodontal

Non-bedah

Perawatan Bedah

Demineralisasi Permukaan

Akar Guided Tissue

Regeration (GTR)

Kombinasi Enamel Matrix

Proteins (EMPs) Bone Graft Autograf

Allograf Xenograf Alloplast Kalsium Fosfat

Bioglass Hidroksiapatit

Kalsium Sulfat Cangkang

Keong Unam (Pugilina cochlidium)

Tricalcium Fosfat

Proses kerja

Kalsinasi Preparasi dan

Sterilisasi

Sintesis Hidroksiapatit

Sol-gel

Waktu Kalsinasi

Morfologi Permukaan Hidroksiapatit Rasio Ca/P Suhu Kalsinasi

2.11 Kerangka Konsep

Variabel Bebas:

Cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) hasil sintesis sol-gel

Variabel Terikat:

Gambaran morfologi

hidroksiapatit berdasarkan variasi suhu kalsinasi

Variabel Terikat:

Rasio Ca/P hidroksiapatit

berdasarkan variasi suhu kalsinasi

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimental laboratoris dengan rancangan penelitian one-shot case study.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan sampel penelitian bersumber dari Laut Kawasan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Lokasi penelitian dilakukan di:

Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara untuk sintesis nano hidroksiapatit.

Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Sumatera Utara untuk proses ball milling dan penyaringan dengan saringan Mesh 400.

Laboratorium Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan untuk pemeriksaan rasio Ca/P dan morfologi permukaan hidroksiapatit.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 – Agustus 2021.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah hewan keong unam (Pugilina cochlidium).

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah cangkang dari keong unam (Pugilina cochlidium).

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 3.4.1 Kriteria Inklusi

1. Keong dengan spesies Pugilina cochlidium.

2. Cangkang keong unam dengan panjang ± 5 cm.

3. Cangkang keong diambil dari lokasi yang sama (Laut Kawasan Serdang Bedagai, Sumatera Utara).

3.4.2 Kriteria Eksklusi

Cangkang keong tidak memiliki struktur dan morfologi yang baik dan utuh (retak, patah, dan hancur).

3.5 Variabel Penelitian 3.5.1 Variabel Bebas

Cangkang keong unam (Pugilina cochlidium).

3.5.2 Variabel Terikat

1. Gambaran morfologi hidroksiapatit dari bahan cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) berdasarkan variasi suhu kalsinasi.

2. Nilai rasio Ca/P hidroksiapatit dari bahan cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) berdasarkan variasi suhu kalsinasi.

3.5.3 Variabel Terkendali

1. Spesies keong (Pugilina cochlidium).

2. Variasi suhu kalsinasi (600oC, 900oC, dan 1000oC).

3. Metode sintesis hidroksiapatit (metode sol-gel).

4. Lokasi pengumpulan keong (Laut Kawasan Serdang Bedagai).

5. Uji karakterisasi (morfologi dan rasio Ca/P HAp).

3.5.4 Variabel Tidak Terkendali 1. Umur keong.

2. Jenis kelamin keong.

3.6 Definisi Operasional

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala

Ukur 1. Suhu kalsinasi Suhu yang digunakan pada

proses pembakaran untuk mengubah CaCO3 menjadi CaO pada hidroksiapatit dengan cangkang keong unam sebagai sumbernya. Suhu yang dipakai 600oC, 900oC, 1000oC dengan rentang waktu 3 jam.

Termometer Interval

2. Morfologi permukaan

Gambaran partikel dari hidroksiapatit, yang terdiri dari bentuk, ukuran dan struktur permukaan partikel yang didapat dari hasil analisis dengan menggunakan SEM- EDX.

Scanning Electron Microscope- Energy Dispersive X- Ray (SEM- EDX)

Nominal

3. Rasio Ca/P Perbandingan kandungan kalsium dan fosfat pada hidroksiapatit yang didapatkan dari analisis

Scanning Electron Microscope- Energy Dispersive X-

Nominal

dengan menggunakan SEM- EDX.

Ray (SEM- EDX)

4. Hidroksiapatit

dari bahan

cangkang keong unam (Pugilina cochlidium)

Hidroksiapatit yang dihasilkan melalui metode sintesis sol-gel dengan cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) sebagai sumber kalsium dan dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO4) sebagai sumber fosfat.

Neraca analitik

Nominal

5. Sol-gel Metode sintesis yang menghasilkan fase sol dan gel yang termasuk dalam metode basah karena menggunakan larutan (aquades/aquabides) dalam prosesnya.

- Nominal

3.7 Alat dan Bahan Penelitian 3.7.1 Alat Penelitian

1. Lesung batu (Alu lumpang) 2. Saringan Mesh 200

3. Saringan Mesh 400 4. Tupperware

5. Crucible

6. Tanur (furnace) 7. Mortar

8. Pestle

9. Neraca analitik

10. Magnetic stirrer 11. Magnetic stirrer bar 12. Desikator

13. Cawan porselen 14. Teflon Tape 15. Labu ukur

16. Batang pengaduk 17. Spatula

18. Pipet tetes

19. Tabung Erlenmeyer 20. Beaker glass

21. Aluminium foil 22. Kertas saring

23. Kertas saring Whatmann 42 24. Pipet ukur

25. Oven

26. Labu leher tiga 27. Water heater 28. Termometer 29. Panci aluminium 30. Kondensor 31. Selang 32. Water bath

33. Ball mill (RETSCH EMAX)

34. Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (ZEISS EVO)

Gambar 8. Alat-alat yang digunakan pada penelitian: (A) Tanur; (B) Alat refluks, kondensor, water heater; (C) Oven; (D) Neraca analitik; (E) Desikator; (F) Lesung batu; (G) Mortar pestle;

(H) Saringan mesh 200; (I) Crucible; (J) Glass beaker; (K) Kertas saringan; (L) Tabung erlemenyer, corong, saringan whatmann 42; (M) Tape teflon; (N) Aluminium foil; (O) Pipet tetes, batang pengaduk, spatula, termometer; (P) Cawan porselen; (Q) Labu leher tiga; (R) Ball mill;

(S) SEM-EDX; (T) Saringan mesh 400

3.7.2 Bahan Penelitian

1. Cangkang keong unam (Pugilina cochlidium) 2. Larutan asam nitrat (HNO3)

3. Larutan aquabides

4. Dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO4) 5. Minyak

6. Air keran

Gambar 9. Bahan yang digunakan pada penelitian: (A) Cangkang keong unam; (B) Asam nitrat 65%; (C) Aquabides; (D) Dinatrium hidrogen fosfat

3.8 Prosedur Penelitian

3.8.1 Prosedur Preparasi dan Sterilisasi Cangkang Keong

Cangkang keong unam sebanyak 2 kg dibersihkan, lalu cangkang keong dicuci menggunakan air keran hingga bersih. Setelah itu, serpihan cangkang dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering, cangkang selanjutnya dihancurkan dengan lesung batu hingga menjadi serpihan kecil lalu dihaluskan menggunakan mortar dan pestle. Selanjutnya cangkang dihaluskan lagi dengan menggunakan saringan biasa dan saringan mesh 200 (0,074 mm) sampai menjadi bubuk yang benar- benar halus. Setelah itu, cangkang keong dipisahkan menjadi 3 sampel sama rata pada 3 wadah dan diberi label yang berbeda (I, II, III).

Gambar 10. Prosedur preparasi dan sterilisasi cangkang keong unam: (A) Pencucian;

(B) Penjemuran; (C) Penghalusan dan penyaringan; (D) Bubuk halus cangkang keong unam

3.8.2 Prosedur Kalsinasi Cangkang Keong

Serbuk cangkang sampel I dikalsinasi dengan suhu 600ºC selama 3 jam dengan tanur atau furnace, dimasukkan ke dalam desikator, lalu didinginkan sampai mencapai suhu ruangan. Hal ini dilakukan juga pada sampel II dan III dengan masing-masing suhu kalsinasi 900oC dan 1000oC.

Gambar 11. Prosedur kalsinasi cangkang keong unam: (A) Pemanasan dengan tanur;

(B) Sampel baru dikeluarkan dari tanur; (C) Sampel dimasukkan ke dalam desikator; (D) Sampel yang sudah dingin

3.8.3 Prosedur Preparasi Bahan

Cawan porselen diletakkan di atas neraca analitik, kemudian neraca analitik dikalibrasi. Masing-masing serbuk CaO (kalsium oksida) dari sampel I, II, dan III cangkang keong unam ditimbang sebanyak 40 gram dengan neraca analitik.

Gambar 12. Penimbangan sampel dengan neraca analitik: (A) Sampel I;

(B) Sampel II; (C) Sampel III

Lalu larutan HNO3 65% sebanyak 19,38 ml dilarutkan ke dalam aquabides 100 ml sehingga membentuk HNO3 2M. Selanjutnya, masukkan serbuk CaO sampel I ke dalam larutan tersebut sehingga membentuk campuran Ca(NO3)2. Campuran tersebut diaduk lalu disaring menggunakan kertas saring hingga tersisa endapan Ca(NO3)2. Setelah itu endapan kemudian dilarutkan kembali ke dalam 100 ml aquabides. Reaksi kimia larutan yang terbentuk, yaitu:

2M HNO3 + CaO → Ca(NO3)2 + 2H2O