Lampiran 1. Metode Pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal)

Dimasukkan air sumur sebanyak 10 liter ke Dalam galon kapasitas 19 liter

Dimasukkan gula putih sebanyak 600 gram

Dimasukkan ragi tape sebanyak 60 gram

Dimasukkan ragi tempe sebanyak 60 gram

Dimasukkan youghurt sebanyak ± 30cc

Diaduk bahan sampai merata

Ditutup dengan plastik dan dibiarkan selama 3 hari

Lampiran 2. Metode Pembuatan Kulit Pisang Raja Difermentasi MOL (Mikroorganisme Lokal)

Kulit pisang

Diovenkan suhu 60ºC-75ºC

Digrinder

Tepung kulit pisang

Dicampur dengan dedak halus 15% dari berat kulit pisang

Diaduk merata

Disiram dengan MOL secara merata dengan kebasahan 60% (bahan 10 kg dengan MOL 3 liter)

Ditutup dengan selimut bekas atau sabut kelapa

Difermentasi selama 6 hari dan di cek setiap harinya untuk mengukur panas, jika kurang panas ditambah dedak

Lampiran 3. Metode Pembuatan Kulit Pisang Raja Difermentasi Trichoderma

harzianum

Kulit pisang

Diovenkan suhu 60ºC-75ºC

Digrinder

Tepung kulit pisang

Dikukus selama 30 menit dan di diamkan selama 15 menit

Dicampur dengan Trichoderma harzianum (1 kg kulit pisang, ditambah 1 gram

Trichoderma harzianum yang dicampur dengan air sebanyak 3 ml)

Diaduk secara merata

Ditutup dengan plastik yang dilubangi

Lampiran 4. Susunan ransum

Nama Bahan Pakan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Kulit Pisang 45,00 15,00 30,00 45,00 15,00 30,00 45,00

Bungkil Kelapa 11,00 9,00 8,00 5,00 17,00 13,00 14,00

Bungkil Inti Sawit 5,00 25,00 15,00 5,00 2,,00 12,00 5,00

Bungkil Kedelai 10,00 1,00 2,00 3,00 2,00 5,00 7,00

Dedak 9,00 30,00 25,00 22,00 25,00 20,00 9,00

Tepung Ikan 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Molases 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Top Mix 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Garam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total 100 100 100 100 100 100 100

Nutrisi

Protein Kasar 17,13 17,12 17,17 17,12 17,11 17,14 17,13

Energi Metabolisme 2654,85 2665,40 2752,90 2866,60 2661,2 2684,34 2745,36

Lemak Kasar 9,25 9,46 9,41 9,33 9,55 9,12 8,76

Serat Kasar 6,07 5,68 5,59 5,60 5,19 5,10 5,78

Kalsium 0,36 0,56 0,64 0,72 0,55 0,62 0,71

DAFTAR PUSTAKA

Aksi Agraris Kanisius., 1980. Pemeliharaan Kelinci. Kanisius, Yogyakarta. Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia, Jakarta.. Boniran, S. 1999. Quality Control Untuk Bahan Baku dan Produk Akhir Pakan

Ternak. Kumpulan Makalah Feed Quality Management Workshop.

Calvert, J., 1978. Commercial Rabbit Production. Ministry of Agriculture, Fisheries and food of The United Kingdom, London.

Campbell, J. R and J.F. Lasley. 1985. The Scienceof Animals that Served Mankid. 3th Ed. Tata Mc Graw. Hill Publishing Company Limited New Delhi. Pp 390-392.

Devendra, C., 1997. Utilization of Feeding stuff from Palm Oil. P. 16. Malaysian Agriculture and Research Development Institute Serdang, Malaysian. Dirjen Perkebunan. 2004. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit dan Coklat

Indonesia, Jakarta.

Ginting, N., 2009. Guidelines Training On Compost: A Takakura Method. Sumatera Utara University Campus, Medan.

Hanafiah, K. A., 2003. Rancangan Percobaan. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Handajani, H., 2007. Peningkatan Nilai Nutrisi Tepung Azolla Melalui Fermentasi. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah, Malang. Hartadi, H. S., Reksohadiprodjo, A. D., Tillman, 1997. Komposisi Bahan Pakan

Untuk Indonesia. Gadja Mada University Press, Yogyakarta.

Harman, G.E. 2002. Trichoderma spp., including T. harzianum, T. viride, T.

koningii, T. hamatum and other spp. Deuteromycetes, Moniliales (asexual

classification system). URL: http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/ pathogens/trichoderma.html [9 September 2009]

http://id. Wikipedia.org/Saccharomyces, Mei 2013.

Jenus, M., 1982. Pertumbuhan kelinci dan Pengamatan Lain di Sekitar Malang dan junggo. NuFFIC-UNIBRAW, Laporan 3, Malang

Khalil. 1999. Kandungan Air dan Ukuran Partikel Terhadap Sifat Fisik Pakan: Kerapatan Tumpukan, Kerapatan Pemadatan Tumpukan dan Berat Jenis. Media Peternakan 22 (1) : 1-11.

Kristanto, K. 1998. Ekonomi Pemasaran Dalam Pertanian. PT Gramedia; Jakarta. Laboratorium Ilmu Nutrisi Dan Pakan Ternak, 2000. Hasil Analisa Dedak Padi.

Program Studi Peternakan FP USU, Medan.

Laboratorium Nutrisi pakan Ternak, 2000. Hasil Analisa Kulit Pisang.IPB, Bogor. Lubis, d.A.,1993. Ilmu Makanan Ternak. Gramedia, Jakarta.

Martawidjaja, M. 1998. Pengaruh Taraf Pemberian Konsentrat Terhadap Keragaman kambing Kacang Betina Sapihan. Pada: Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Balai Penelitian Ternak, Bogor.

Masanto, R. dan A. Agus., 2010. Beternak kelinci Potong. Penebar swadaya, Jakarta.

Mathius, I. W. 2003. Perkebunan Kelapa Sawit dapat menjadi basis pengembangan kambing potong. Warta Litbang Pertanian 25 (5): 1-4.

Munadjim, 1983. Teknologi Pengelolahan Pisang. PT. Gramedia, Jakarta.

Muslih, D., W. Pasek Rossuartini dan B. Brahmantiyo. 2005. Tatalaksana Pemberian Pakan Untuk menunjang Agribisnis Ternak Kelinci. Dalam: Lokakarya Nasional Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Kelinci. Bandung: 30 September 2005. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan hal. 61-65

Muzakki,.A., 2011. Substitusi Dedak Padi Dengan Kulit Buah Kakao Difermentasi Aspergillus niger Terhadap Performans Itik Raja Umur 1-7 Minggu. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

NRC. 1998. Nutrient Requirments of Rabbits. Nutrient Requirments of Domestic

Animal, Tenth Revised Edition National Academy Press. Washingthon DC.

Nugroho, 1982. Beternak kelinci Secara Modern. Jilid 1, Edisi 1. Eka Offset, Semarang.

Pardede, S, I, dan S. Asmira. 1997, Pengolahan Produk Sampingan Industri Pertanian Menjadi Permen Jilat Untuk Sapi Potong Yang Dipelihara Secara Tradisonal, Karya Tulis Ilmiah Bidang Studi Peternakan, Universitas Andalas, Padang.

Piliang W.G., 2000. Fisiologi Nutrisi. Volume I. Institut Pertanian, Bogor.

Pond, W. G. and J. H. Maner. 1995. Rabbit Production in Temperature and Tropical Environment. W. H. Freeman and Company. San Fransisco. Postlethwait dan Hopson. 2006. Modern Biology. Holt, Rinehart dan Winston.

Texas

Prawirokusumo, S. 1990. Ilmu gizi Komparatif. BPFE, Yogyakarta.

Rangkuti, M. A. Musufie, P. Sitorus, I. P. Kompiang, N. Kusuma Wardani dan A. Roesjat, 1985. Procceding. Seminar Pemanfaatan Limbah Tebu Untuk Pakan Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembanagn Pertanian Departemen Pertanian. Bogor. Rasyaf, M. 1989. Bahan Makanan Ternak di Indonesia. Penerbit Kanisius,

Yogyakarta.

Rasyaf, M., 1992. Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar Swadaya, Yogyakarta. Rohaeni, E.S., A. Darmawan, A. Hamdan, R. Qomariah dan A. Subhan., 2005.

Inventarisasi dan Karakterisasi ternak di Kalimantan Selatan. Laporan Hasil Penelitian. BPTP Kalimantan Selatan.

Sabutan, G.M.,1996. Banana Peelings Help Broilers Grow, Majalah World Poultry, Vol. 12, Hal 59, Hongkong.

Sarwono. 1996. Membuat Tempe dan Oncom. Penebar Swadaya, Jakarta. Sarwono, B., 2001. Kelinci Potong dan Hias. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Semangun H. 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Univ Press. 808p

Sembiring, I., M. Jacob, dan R. Sitinjak., 2006. Pemanfaatan Hasil Sampingan Perkebunan Dalam Konsentrat Terhadap Persentase Bobot Non-Karkas Dan Income Feed Cost Kambing Kacang Selama Penggemukan. Jurnal Agribisnis Peternakan, Vol. 2, No. 2 Agustus.

Siregar, A. 2009. Suplementasi Blok Multinutrisi Berbasis Hijauan Lapangan Terhadap Kecernaan In Vivo Pada Domba Jantan, Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Smith, J dan S. Mangoewidjojo., 1988. Pemeliharaan, pembiakan dan penggtunaan hewan percobaan di daerah tropis. Universitas Indonesia press, jakarta..

Steel, R.G.D and J.H. Torri.,1981. Principles and Procedures of Statistics, A Biometrical Approach. 2nd Edition, International Student Edition.

Sumoprastowo, R. M. 1985. Beternak Kelinci Idaman. Bhratara Karya Aksara, Jakarta

Susilorini, T. E., 2008. Budaya Ternak Potensial. Penebar Swadaya, Jakarta. Suyanti, S., 1990. Budidaya Pengelolahan dan Prospek Pasar Pisang. Penerbit

Swadaya, Jakarta.

Tilman, A. D., H. Hartadi, S Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, dan S. Lebdosoekojo., 1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tjitjah, 1997. Fermentasi Onggok. Disertai S2 Fakultas Pertanian UNPAD, Bandung

Wahyu, J.,1992. Ilmu Nutrisi Ternak. Gadja Mada University Press, Yogyakarta. Widyustuti. 1993. Mengenal Buah Unggul Indonesia. Penebar swadaya, Jakarta. Woodrof, J. G, 1979. Coconut: Production, Processing and Product, 2nd Edition.

DAFTAR PUSTAKA

Aksi Agraris Kanisius., 1980. Pemeliharaan Kelinci. Kanisius, Yogyakarta. Anggorodi, R., 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia, Jakarta.. Boniran, S. 1999. Quality Control Untuk Bahan Baku dan Produk Akhir Pakan

Ternak. Kumpulan Makalah Feed Quality Management Workshop.

Calvert, J., 1978. Commercial Rabbit Production. Ministry of Agriculture, Fisheries and food of The United Kingdom, London.

Campbell, J. R and J.F. Lasley. 1985. The Scienceof Animals that Served Mankid. 3th Ed. Tata Mc Graw. Hill Publishing Company Limited New Delhi. Pp 390-392.

Devendra, C., 1997. Utilization of Feeding stuff from Palm Oil. P. 16. Malaysian Agriculture and Research Development Institute Serdang, Malaysian. Dirjen Perkebunan. 2004. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit dan Coklat

Indonesia, Jakarta.

Ginting, N., 2009. Guidelines Training On Compost: A Takakura Method. Sumatera Utara University Campus, Medan.

Hanafiah, K. A., 2003. Rancangan Percobaan. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Handajani, H., 2007. Peningkatan Nilai Nutrisi Tepung Azolla Melalui Fermentasi. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah, Malang. Hartadi, H. S., Reksohadiprodjo, A. D., Tillman, 1997. Komposisi Bahan Pakan

Untuk Indonesia. Gadja Mada University Press, Yogyakarta.

Harman, G.E. 2002. Trichoderma spp., including T. harzianum, T. viride, T.

koningii, T. hamatum and other spp. Deuteromycetes, Moniliales (asexual

classification system). URL: http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/ pathogens/trichoderma.html [9 September 2009]

http://id. Wikipedia.org/Saccharomyces, Mei 2013.

Jenus, M., 1982. Pertumbuhan kelinci dan Pengamatan Lain di Sekitar Malang dan junggo. NuFFIC-UNIBRAW, Laporan 3, Malang

Khalil. 1999. Kandungan Air dan Ukuran Partikel Terhadap Sifat Fisik Pakan: Kerapatan Tumpukan, Kerapatan Pemadatan Tumpukan dan Berat Jenis. Media Peternakan 22 (1) : 1-11.

Kristanto, K. 1998. Ekonomi Pemasaran Dalam Pertanian. PT Gramedia; Jakarta. Laboratorium Ilmu Nutrisi Dan Pakan Ternak, 2000. Hasil Analisa Dedak Padi.

Program Studi Peternakan FP USU, Medan.

Laboratorium Nutrisi pakan Ternak, 2000. Hasil Analisa Kulit Pisang.IPB, Bogor. Lubis, d.A.,1993. Ilmu Makanan Ternak. Gramedia, Jakarta.

Martawidjaja, M. 1998. Pengaruh Taraf Pemberian Konsentrat Terhadap Keragaman kambing Kacang Betina Sapihan. Pada: Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Balai Penelitian Ternak, Bogor.

Masanto, R. dan A. Agus., 2010. Beternak kelinci Potong. Penebar swadaya, Jakarta.

Mathius, I. W. 2003. Perkebunan Kelapa Sawit dapat menjadi basis pengembangan kambing potong. Warta Litbang Pertanian 25 (5): 1-4.

Munadjim, 1983. Teknologi Pengelolahan Pisang. PT. Gramedia, Jakarta.

Muslih, D., W. Pasek Rossuartini dan B. Brahmantiyo. 2005. Tatalaksana Pemberian Pakan Untuk menunjang Agribisnis Ternak Kelinci. Dalam: Lokakarya Nasional Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Kelinci. Bandung: 30 September 2005. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan hal. 61-65

Muzakki,.A., 2011. Substitusi Dedak Padi Dengan Kulit Buah Kakao Difermentasi Aspergillus niger Terhadap Performans Itik Raja Umur 1-7 Minggu. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

NRC. 1998. Nutrient Requirments of Rabbits. Nutrient Requirments of Domestic

Animal, Tenth Revised Edition National Academy Press. Washingthon DC.

Nugroho, 1982. Beternak kelinci Secara Modern. Jilid 1, Edisi 1. Eka Offset, Semarang.

Pardede, S, I, dan S. Asmira. 1997, Pengolahan Produk Sampingan Industri Pertanian Menjadi Permen Jilat Untuk Sapi Potong Yang Dipelihara Secara Tradisonal, Karya Tulis Ilmiah Bidang Studi Peternakan, Universitas Andalas, Padang.

Piliang W.G., 2000. Fisiologi Nutrisi. Volume I. Institut Pertanian, Bogor.

Pond, W. G. and J. H. Maner. 1995. Rabbit Production in Temperature and Tropical Environment. W. H. Freeman and Company. San Fransisco. Postlethwait dan Hopson. 2006. Modern Biology. Holt, Rinehart dan Winston.

Texas

Prawirokusumo, S. 1990. Ilmu gizi Komparatif. BPFE, Yogyakarta.

Rangkuti, M. A. Musufie, P. Sitorus, I. P. Kompiang, N. Kusuma Wardani dan A. Roesjat, 1985. Procceding. Seminar Pemanfaatan Limbah Tebu Untuk Pakan Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembanagn Pertanian Departemen Pertanian. Bogor. Rasyaf, M. 1989. Bahan Makanan Ternak di Indonesia. Penerbit Kanisius,

Yogyakarta.

Rasyaf, M., 1992. Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar Swadaya, Yogyakarta. Rohaeni, E.S., A. Darmawan, A. Hamdan, R. Qomariah dan A. Subhan., 2005.

Inventarisasi dan Karakterisasi ternak di Kalimantan Selatan. Laporan Hasil Penelitian. BPTP Kalimantan Selatan.

Sabutan, G.M.,1996. Banana Peelings Help Broilers Grow, Majalah World Poultry, Vol. 12, Hal 59, Hongkong.

Sarwono. 1996. Membuat Tempe dan Oncom. Penebar Swadaya, Jakarta. Sarwono, B., 2001. Kelinci Potong dan Hias. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Semangun H. 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Univ Press. 808p

Sembiring, I., M. Jacob, dan R. Sitinjak., 2006. Pemanfaatan Hasil Sampingan Perkebunan Dalam Konsentrat Terhadap Persentase Bobot Non-Karkas Dan Income Feed Cost Kambing Kacang Selama Penggemukan. Jurnal Agribisnis Peternakan, Vol. 2, No. 2 Agustus.

Siregar, A. 2009. Suplementasi Blok Multinutrisi Berbasis Hijauan Lapangan Terhadap Kecernaan In Vivo Pada Domba Jantan, Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Smith, J dan S. Mangoewidjojo., 1988. Pemeliharaan, pembiakan dan penggtunaan hewan percobaan di daerah tropis. Universitas Indonesia press, jakarta..

Steel, R.G.D and J.H. Torri.,1981. Principles and Procedures of Statistics, A Biometrical Approach. 2nd Edition, International Student Edition.

Sumoprastowo, R. M. 1985. Beternak Kelinci Idaman. Bhratara Karya Aksara, Jakarta

Susilorini, T. E., 2008. Budaya Ternak Potensial. Penebar Swadaya, Jakarta. Suyanti, S., 1990. Budidaya Pengelolahan dan Prospek Pasar Pisang. Penerbit

Swadaya, Jakarta.

Tilman, A. D., H. Hartadi, S Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, dan S. Lebdosoekojo., 1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tjitjah, 1997. Fermentasi Onggok. Disertai S2 Fakultas Pertanian UNPAD, Bandung

Wahyu, J.,1992. Ilmu Nutrisi Ternak. Gadja Mada University Press, Yogyakarta. Widyustuti. 1993. Mengenal Buah Unggul Indonesia. Penebar swadaya, Jakarta. Woodrof, J. G, 1979. Coconut: Production, Processing and Product, 2nd Edition.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Biologi Ternak Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2013.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan

Bahan yang digunakan yaitu kelinci rex jantan lepas sapih sebanyak 21 ekor. Bahan pakan yang terdiri dari kulit pisang, dan konsentrat terdiri dari tepung ikan, bungkil kedelai, dedak padi, molases mineral mix, bungkil kelapa, tepung ikan dan garam. Rodalon sebagai desinfektan dan air minum yang diberikan secara ad libitum serta obat–obatan seperti obat cacing (kalbazen) dan anti bloat untuk obat gembung.

Alat

Metode Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara

experimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan ulangan yang tak sama. Adapun perlakuan tersebut sebagai berikut: P0: ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45%

P1: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 15% P2: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30% P3: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 45%

P4: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 15% P5: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 30% P6: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 45%.

Menurut Hanafiah (2003) model linear untuk rancangan acak lengkap (RAL) adalah :

Yij = µ + i + ∈ ij

Dimana: Yij = Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

i = 1, 2, 3,.., 7 (perlakuan) j = 1, 2, 3 (ulangan)

µ = Nilai tengah umum i = Pengaruh perlakuan ke-i

tepung ikan, mineral, garam dan molases dan ransum yang diberikan dalam bentuk pelet.

Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian dari setiap perlakuan dianalisis dengan perbandingan linier ortogonal kontras sehingga diperoleh informasi perlakuan yang terbaik. Dari 7 perlakuan dapat disusun 6 pembanding linier ortogonal kontras sebagai berikut.

Perlakuan Keterangan

P0 vs P1P2P3 Ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45% dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL

P0 vs P4P5P6 Ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45% dibandingkan dengan kulit pisang raja fermentasi

Trichiderma harzianum

P1P2P3 vs P4P5P6 Ransum kulit pisang raja fermentasi MOL dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma

harzianum

P1 vs P2P3 Ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 15% dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30% dan 45%

P0 vs P3P6 Ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45% dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 45% dan Ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 45%

P4 vs P5P6 Ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma

harzianum 15% dibandingkan dengan ransum kulit

pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 30% dan 45%

Pembanding linier ortogonal kontras menggunakan persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah koefisien pembanding sama dengan nol (∑ki = 0)

2. Jumlah perkalian koefisien dua pembanding sama dengan nol (∑ki ki = 0) 3. Jumlah kuadrat = Qi²

Qi = Jumlah perkalian koefisien pembanding dengan total tiap perlakuan R = Ulangan

∑ki = Kuadrat koefisien pembanding (Sastropsupadi, 1999).

Sidik ragam

SK Db JK KT Fhit F 5% F 1%

Perlakuan t-1 JKperl JKP/db KTP/KTG

P0 vs P1P2P3 1 JK1 JK1 JK1/G

P0 vs P4P5P6 1 JK2 JK2 JK2/G

P1P2P3vs P4P5P6 1 JK3 JK3 JK3/G

P1 vs P2P3 1 JK4 JK4 JK4/G

P0 vs P3P6 1 JK5 JK5 JK5/G

P4 vs P5P6 1 JK6 JK6 JK6/G

Galat Rt-1 JKG T-P/rt-t -

Total Rt-1 JKT - -

Kaidah Keputusan

─ Bila F hit < F 0,05 : perlakuan tidak berbeda nyata (terimaH0/tolak H1). ─ Bila F hit ≥ F 0,05 : Perlakuan berbeda nyata (tolak H0/terima H1). ─ Bila F hit ≥ F 0,01 : perbedaan berbeda sangat nyata (tolak H0/terima H.

Parameter Penelitian

Konsumsi Pakan (g/ekor/hari)

Konsumsi pakan dihitung setiap satu hari satu malam (24 jam). Data konsumsi pakan diperoleh dengan cara melakukan penimbangan pakan yang diberikan pada pagi hari kemudian dikurangkan dengan penimbangan sisa pakan yang dilakukan pada pagi hari berikutnya. Konsumsi pakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertambahan Bobot Badan (g/ekor/hari)

Pertambahan bobot badan dapat dihitung dengan cara membagi selisih bobot badan dengan jumlah hari pengamatan pertumbuhan bobot badan yang dihitung setiap minggu sekali, dinyatakan dalam gram per ekor per hari. Pertambahan bobot badan harian dirumuskan sebagai berikut:

PBBH = Bobot akhir (g/ekor) – Bobot awal (g/ekor) Lama pemeliharaan (hari)

Konversi Ransum

Konversi ransum dihitung dengan cara membagi banyaknya pakan yang dikonsumsi per ekor per hari dengan produksi pertambahan bobot badan per ekor per hari. Konversi ransum dapat dirumuskan sebagai berikut :

Konversi ransum = Ransum yang dikonsumsi (g/hari) PBBH (g/hari)

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Kandang dan Peralatan

Kandang yang digunakan adalah kandang individu dengan ukuran 50 x 50 cm sebanyak 21 petak. Kandang dipersiapkan seminggu sebelum kelinci masuk dalam kandang agar kandang bebas dari hama penyakit. Kandang beserta peralatan seperti tempat pakan dan minum dibersihkan dan didesinfektan dengan menggunakan rodalon.

Pemilihan Ternak

telinga lurus keatas dan telinga tidak terasa dingin, mata jernih dan bulu mengkilat. Sebelum kelinci dimasukkan kedalam kandang, dilakukan penimbangan untuk mengetahui bobot badan awal dari masing-masing kelinci kemudian dilakukan random (pengacak) yang bertujuan memperkecil nilai keragaman. Lalu kelinci dimasukkan kedalam sebanyak 1 ekor per unit penelitian. Pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal)

Pembuatan MOL menggunakan beberapa bahan antara lain air sumur, air tebu, ragi tape, ragi tempe dan youghurt. Semuanya dimasukkan ke galon ukuran 19 liter, lubangnya ditutup dengan kantong plastik ukuran 1 kg dan dibiarkan selama 3 hari. Manfaat penutupan dengan kantong plastik adalah untuk mendapatkan indikasi apakah mikroorganisme yang akan diaktifkan bekerja atau tidak, dimana bila kantong plastik terjadi penggelembungan, berarti terjadi reaksi positif dari mikroorganisme dalam tahapan MOL. Metode pembuatan MOL terdapat pada Lampiran 1.

Pembuatan Kulit Pisang Raja Fermentasi dengan MOL

Pembuatan kulit pisang raja fermentasi MOL menggunakan beberapa bahan antara lain: kulit pisang, MOL dan dedak halus. Alat yang digunakan yaitu terpal plastik untuk alas fermentasi. Kulit pisang dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam oven. Proses pembuatan tepung kulit pisang raja fermentasi MOL terdapat pada Lampiran 2

Pembuatan Kulit Pisang Raja Fermentasi dengan Trichoderma harzianum

Pembuatan kulit pisang raja fermentasi Thichoderma harizianum menggunakan beberapa bahan antara lain: kulit pisang raja dan

fermentasi dan sebagai penutup fermentasi. Kulit pisang raja dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam oven. Proses pembuatan tepung kulit pisang fermentasi Trichoderma harzianum terdapat pada Lampiran 3

Penyusunan Pakan dalam Bentuk Pelet

Badan penyusunan pelet yang digunakan terdiri dari atas tepung kulit pisang fermentasi, tepung ikan, bungkil kelapa, BIS, garam, mineral, dedak padi dan molasses. Bahan yang digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan formulasi pelet yang telah sesuai dengan level perlakuan. Untuk menghindari ketengikan, pencampuran konsentrat dilakukan satu kali dalam dua minggu. Pemberian Pakan dan Air Minum

Pakan yang diberikan adalah pakan komplit berbentuk pelet sesuai dengan perlakuan P0: ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45%, P1: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 15%, P2: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30%, P3: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 45%, P4: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 15%, P5: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 30%, P6: ransum kulit pisang raja fermentasi

Trichoderma harzianum 45%.

Pemberian Obat-obatan

Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu kelinci diberikan obat cacing seperti wormmectin dan scabies dengan dosis 0,02 ml/kg bobot kelinci, pemberianya dengan cara menyuntikan dibagian subkutan, vitamin B-complex sebagai vitamin dosis 0,25 ml/kg bobot kelinci, disuntikkan secara intramuskuler dibagian paha kelinci dan anti bloat untuk obat mencret dan kembung dengan dosis 1 sendok teh untuk 1-3 ekor, pemberianya melalui mulut.

Penimbangan Bobot Badan

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hasil penelitian diperoleh dari konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum yang diperoleh selama penelitian.

Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum dihitung berdasarkan bahan kering ransum yang dikonsumsi oleh kelinci setiap hari selama penelitian. Tingkat konsumsi adalah jumlah pakan yang dapat dikonsumsi oleh hewan bila makanan tersebut diberikan secara ad libitum. Dari hasil penelitian diperoleh rataan konsumsi ransum kelinci seperti tertera pada Tabel 9.

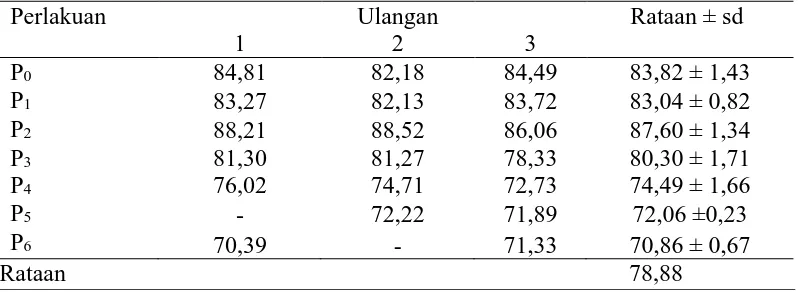

Tabel 9. Rataan konsumsi bahan kering ransum selama penelitian (g/ekor/hari)

Perlakuan Ulangan Rataan ± sd

1 2 3 kering adalah sebesar 78,88 (g/ekor/hari). Tabel rataan konsumsi ransum kelinci secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 5.

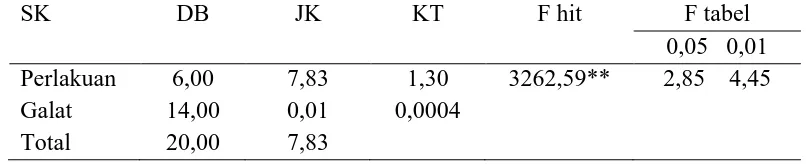

Tabel 10. Analisis keragaman konsumsi bahan kering ransum kelinci rex jantan selama penelitian.

Keterangan : **= sangat berbeda nyata

Tabel 10 menunjukkan bahwa pemberian ransum kulit pisang raja fermentasi memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap konsumsi bahan kering ransum kelinci, hal ini disebabkan bahwa ternyata dari pemberian kulit pisang raja dengan berbagai level mempengaruhi nilai palatabilitas dari ternak.

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kulit pisang raja fermentasi MOL dan Trichoderma harzianum pada setiap perlakuan terhadap konsumsi bahan kering ransum kelinci maka dilakukan uji ortogonal kontras yang tertera pada Tabel 11.

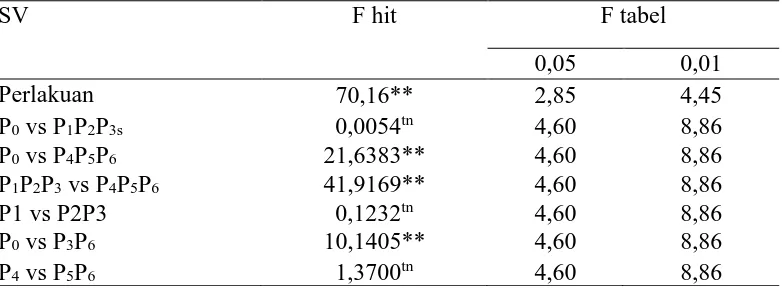

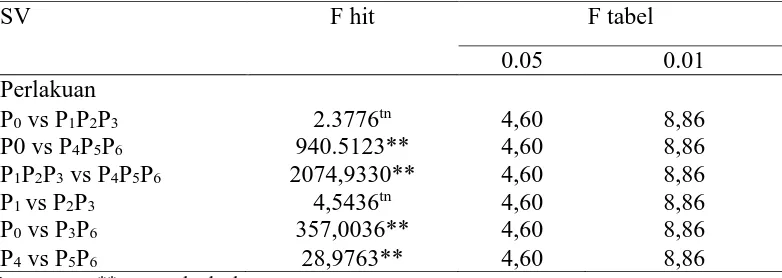

Tabel 11. Pembanding uji ortogonal kontras terhadap konsumsi ransum bahan kering selama penelitian.

Dari Tabel 11 terlihat bahwa pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 memberi pengaruh yang sangat berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan P4, P5 dan P6. Dengan kata lain ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi dan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL lebih disukai ternak dibandingkan dengan ransum

kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum. Hal ini disebabkan karena kulit pisang raja yang difermentasi dengan Trichoderma harzianum memiliki aroma tanah, sehingga menurunkan tingkat palatabilitas ternak kelinci.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantarnya adalah pengelolahan dan palatabilitas yang merupakan sifat performans yang dicerminkan oleh organoleptik seperti kenampakan, bau, rasa dan tekstur. Pada hasil penelitian saudara Benediktus (2013) yang menggunakan POD kakao yang difementasi dengan MOL sebagai pakan ternak babi maka diperoleh hasil bahwa POD kakao yang difermentasi dengan MOL dapat meningkatkan tingkat palatabilitas pada ternak karena memiliki aroma yang disukai ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartadisastra (1997) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum dipengaruhi oleh kandungan nutrisi dan faktor lainya seperti pengelolahan dan palatabilitas yang merupakan sifat performans yang dicerminkan oleh organoleptik seperti kenampakan, bau, rasa dan tekstur. Selain itu konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah bentuk fisik ransum, bobot badan, jenis kelamin, temperatur lingkungan, keseimbangan hormonal dan fase pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Piliang (2000) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah palatabilitas ransum, bentuk fisik ransum, bobot badan, jenis kelamin, temperatur lingkungan, keseimbangan hormonal dan fase pertumbuhan.

Pertambahan Bobot Badan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil rataan bobot badan kelinci selama penelitian seperti yang tertera pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Rataan pertambahan bobot badan kelinci rex jantan (g/ekor/hari) selama 8 minggu.

Perlakuan Ulangan Rataan ± sd

U1 U2 U3

Dari Tabel 12 terlihat bahwa rataan total pertambahan bobot badan kelinci adalah sebesar 11,73 (g/ekor/hari). Tabel rataan pertambahan bobot badan kelinci secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan kulit pisang raja fermentasi MOL dan Trichoderma harzianum terhadap pertambahan bobot badan kelinci selama penelitian, maka dilakukan analisis keragaman seperti yang tertera pada Tabel 13

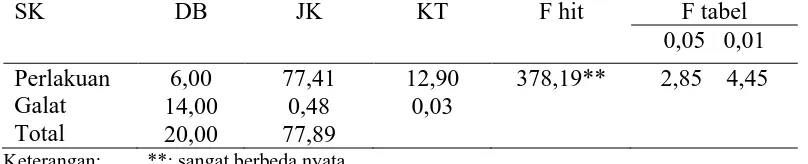

Tabel 13. Analisis keragaman pertambahan bobot badan kelinci rex jantan selama penelitian.

Keterangan: **: sangat berbeda nyata

pemberian kulit pisang raja fermentasi MOL dan Trichoderma harzianum dapat meningkatkan bobot badan kelinci.

Untuk mengetahui pengaruh kulit pisang raja fermentasi MOL dan

Trichoderma harzianum terhadap pertambahan bobot badan kelinci setiap

perlakuan maka dilakukan uji ortogonal kontras yang dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14. Pembanding uji ortogonal kontras terhadap pertambahan bobot badan

kelinci rex jantan.

Keterangan: **:Sangat berbeda nyata *: Nyata

tn : Tidak nyata

Dari Tabel 14 terlihat bahwa pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi dan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL berpengaruh sangat berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan P4, P5 dan P6. Hal ini erat kaitanya dengan tingkat konsumsi ransum yang dikonsumsi oleh ternak, dimana konsumsi ransum pada setiap perlakuan memiliki tingkat konsumsi ransum yang berbeda-beda.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi dan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL lebih disukai oleh ternak dibandingkan ransum kulit pisang raja yang difermentasi dengan Trichoderma

harzianum. Sehingga ternak lebih menyukai untuk mengkonsumsi ransum kulit

dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma

harzianum. Hal tersebut mengakibatkan pertambahan bobot badan ternak juga

berbeda-beda. Hal ini erat kaitannya dengan konsumsi, dimana konsumsi berbanding lurus dengan pertambahan bobot badan. Hal ini sesuai dengan pendapat kartadisastra (1997) yang menyatakan bahwa bobot badan tubuh ternak senantiasa berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakan, makin tinggi bobot tubuhnya makin tinggi pula konsumsi pakan. Selain itu dari uji analisa ransum kulit pisang raja yang difermentasi dengan MOL dapat meningkatkan kandungan nutrisi kulit pisang raja tersebut, seperti meningkatkan kandungan proteinya sehingga mempengaruhi pertumbuhan ternak kelinci tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyuni (1992) yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah bangsa, jenis kelamin, energi, metabolisme, kandungan protein dan suhu lingkungan. Menurut Rasyid (2009) salah satu faktor yang mepengaruhi bobot badan adalah konsumsi pakan dan kecernaan pakan. Konsumsi pakan dan kecernaan pakan yang tinggi akan menghasilkan bobot badan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh semakin banyak nutrient yang diserap oleh tubuh ternak tersebut.

Konversi Ransum

Tabel 15. Rataan konversi ransum kelinci rex jantan selama penelitian.

Perlakuan Ulangan Rataan ± sd

1 2 3

Dari Tabel diatas terlihat bahwa rataan total konversi ransum kelinci adalah sebesar 6,74. Tabel rataan konversi ransum kelinci secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 7.

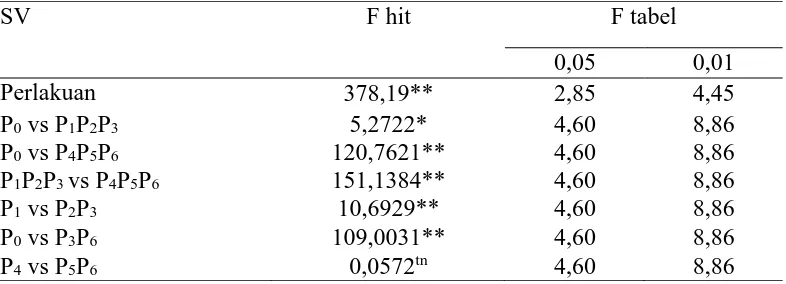

Konversi ransum memberikan penilaian terhadap efesiensi penggunaan ransum oleh kelinci dengan adanya pertambahan bobot badan yang baik. Untuk melihat pengaruh kulit pisang raja fermentasi MOL dan Trichoderma harzianum maka dilakukan analisis ragam seperti yang tertera pada Tabel 16.

Tabel 16. Analisis ragam konversi ransum kelinci rex jantan.

SK DB JK KT F hit F tabel

Dari Tabel 16 terlihat bahwa setiap perlakuan dengan pemberian berbagai level kulit pisang raja fermentasi dalam ransum kelinci memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap konversi ransum, ini berarti pemberian ransum yang mengandung kulit pisang raja fermentasi MOL dan

Trichoderma harzianum dapat meningkatkan efesiensi pakan karena semakin

dengan pendapat Rasyraf (1990) yang menyatakan bahwa Semakin baik mutu ransumnya, semakin kecil pula konversi pakanya.

Untuk mengetahui pengaruh kulit pisang raja fermentasi MOL dan

Trichoderma harzianum terhadap konversi ransum kelinci setiap perlakuan maka

dilakukan uji ortogonal kontras yang dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Pembanding uji ortogonal kontras terhadap konversi ransum selama penelitian.

Keterangan: **: sangat berbeda nyata tn: tidak nyata

Dari Tabel 17 terlihat bahwa perlakuan P0, P1, P2 dan P3 (ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi dan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL) memberi pengaruh yang sangat berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan P4, P5 dan P6 (ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum). Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi yang berbeda, dimana tingkat konsumsi pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 lebih tinggi sehingga pertambahan bobot badan kelinci juga lebih meningkat dibandingkan dengan perlakuan P4, P5 dan P6.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa ternak lebih suka mengkonsumsi ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi dan ransum kulit pisang raja fermentasi MOL dibandingkan dengan ransum kulit pisang raja yang difermentasi dengan

trichoderma harzianum sehingga lebih menurunkan angka konversi ransum pada

semakin efesien ternak dalam menggunakan ransum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bogart (1997) yang menyatakan bahwa semakin rendah angka konversi ransum maka akan semakin efesien ternak dalam menggunakan ransum. Konversi ransum juga dipengaruhi oleh kualitas pakan, daya cerna, bangsa dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pond et al., (1995) yang menyatakan bahwa konversi ransum pada ternak dipengaruhi oleh kualitas pakan, nilai kecernaan dan efisiensi pemanfaatan zat gizi dalam proses metabolism didalam jaringan tubuh ternak.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

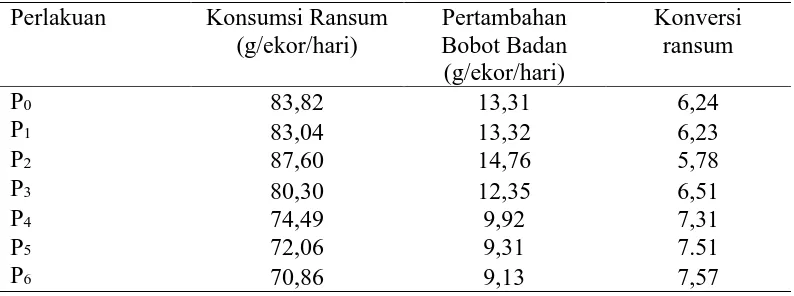

Dari hasil penelitian yang dilakukan selama 8 minggu penelitian terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum kelinci maka dilakukan rekapitulasi yang dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Rekapitulasi hasil penelitian pemanfaatan kulit pisang raja difermentasi MOL dibandingkan Trichoderma harzianum sebagai pakan berbentuk pelet

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemanfaatan kulit pisang raja fermentasi MOL (Mikroorganisme Lokal) dalam ransum dapat menaikkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan serta menurunkan konversi ransum kelinci rex jantan lepas sapih dibandingkan dengan kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pemberian kulit pisang raja fermentasi yang paling efisien adalah ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30%.

Saran

TINJAUAN PUSTAKA

Ternak Kelinci

Dalam meningkatkan gizi masyarakat, pemerintah antara lain berusaha memasyarakatkan ternak kelinci terutama didaerah rawan gizi dan padat penduduk. Tenak kelinci cukup potensial untuk dikembangkan karena cepat berkembang biak dan mampu memanfaatkan hijauan dengan sedikit konsentrat. Keberhasilan usaha ini perlu ditunjang dengan penelitian berbagai aspek pemeliharaannya dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Di Indonesia ada beberapa jenis kelinci unggul seperti New Zealand White, Californian yang didatangkan dari belanda. Peternak di Indonesia belum banyak mengenal berbagai bangsa atau varietas kelinci sehingga perlu diadakan pengenalan terhadap bangsa-bangsa kelinci (Nugroho, 1982).

Bangsa kelinci mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut: Kingdom: Animalia, Filum: Chordata, Subfilum: Vertebrata, Kelas: Mamalia, Ordo: Lagomorpha, Famili: Leporidae, Subfamili: Leporine, Genus: Lepus

Orictolagus, Spesies: Lepes spp, Orictolagus spp (Susilorini, 2008).

Anak kelinci dapat dipasarkan setelah berumur dua bulan. Anak kelinci pada umur ini pada jenis yang sedang telah mencapai bobot hidup kurang lebih 600-800 gram. Penggemukan kelinci dapat dilakukan setelah lepas sapih atau pada umur 5-6 minggu, lama penggemukanya cukup berkisar 2-3 bulan (Sumoprastowo, 1985).

10ºC ternak kelinci berusaha untuk mengkonsumsi pakan yang lebih banyak sehingga berakibat “over consumption”. Anak–anak kelinci yang dilahirkan pada suhu dibawah optimal mengalami kelainan ginjal (diatas 30ºC) terutama kelinci jenis New Zealand White menunjukkan kesulitan bernapas (panting) fertilitas pejantan menurun. Temperatur diatas 30ºC mempunyai efek negatif terhadap fertilitas (kualitas semen jantan rendah) dan meningkatkan kematian embrio dini. Sedangkan pada temperatur dibawah 10ºC menyebabkan meningkatnya biaya pakan untuk setiap perekor kelinci yang dipelihara (Kartadisastra, 1997).

Menurut Sarwono (2001) Rex termasuk kelinci baru. Ras ini mulai dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an sebagai binatang kontes. Belakangan beralih fungsi menjadi ternak dwiguna. Sifat kuantitatif kelinci Rex sebagai berikut: umur dewasa kelamin 4-6 bulan, bobot badan dewasa kelamin 2,5-3,5 kg, litter size sapih hidup minimal 4 ekor, frekuensi beranak minimal 4 kali pertahun. Warna bulu kelinci Rex sangat bervariasi, antara lain putih (White Rex), hitam (Black Rex), biru (Blue Rex), ungu merah muda (Lilac Rex), cokelat emas (Nutria Rex), merah kuning keemasan (Orange Rex),cokelat gelap kehitam-hitaman (Havana Rex), bertotol-totol seperti anjing (Dalmatian Rex), kombinasi hitam dan orange (Harlequin Rex), cokelat keemasan (Cinnamon Rex) dan seperti kucing siam (Siamase Sable Rex).

Pakan Ternak Kelinci

karbohidrat, mineral, vitamin, digemari ternak dan mudah dicerna (Anggorodi, 1994).

Pemberian pakan yang baik dapat meningkatkan efesiensi produktivitas, karena makanan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam dunia usaha peternakan. Oleh karena itu kelinci harus diberi ransum yang memadai sesuai dengan kebutuhannya (Anggorodi, 1994).

Makanan kelinci yang baik adalah yang terdiri dari sayuran hijau, jerami, biji-bijian, umbi dan konsentrat. Makanan hijau yang diberikan antara lain semacam rumput lapangan, limbah sayuran seperti kangkung, wortel, daun papaya, daun alas, ampas teh dan lain-lain. Sayuran hijau yang akan diberikan pada kelinci ini kalau bisa telah dilayukan dan jangan dalam keaadan segar. Proses pelayuan selain juga untuk mempertinggi kadar serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang atau mencret (Kristanto, 1988).

Ternak kelinci yang memperoleh makanan yang kurang nilai gizinya akan memberi pengaruh langsung terhadap ternak. Pengaruh ini antara lain adalah pengaruh terhadap produksi dan reproduksi (Tilman et al., 1991).

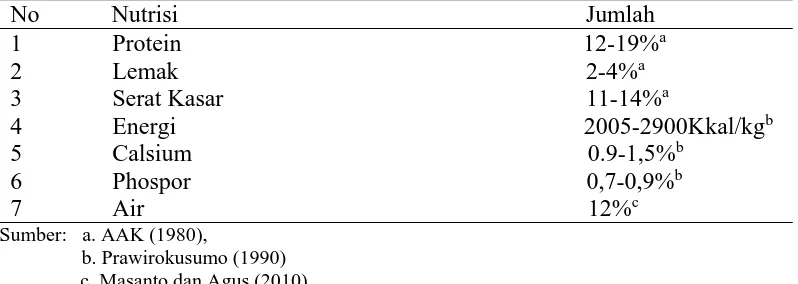

Kebutuhan Nutrisi Ternak Kelinci

Kelinci hanya memerlukan ransum dengan kadar lemak rendah. Bahan pakan seperti: jagung, sorghum, bekatul dan dedak sangat cocok untuk kelinci. Protein sangat penting untuk pertumbuhan anak, pembentukan daging dan pertumbuhan bulu. Banyaknya ransum untuk induk bunting dan induk menyusui per ekor dewasa per hari adalah: hijauan sekitar 1-2 kg dan konsentrat 6,7% dari bobot hidupnya. Sedangkan untuk induk kering, induk muda dan anak kelinci yang telah disapih banyaknya: rumput/hijauan sekitar 1-2 kg dan konsentrat 3,8% dari berat hidup (Sumoprastowo, 1985).

Kandungan nutrisi yang terkandung didalam pakan kelinci yakni sebagai berikut: air (maksimal 12%), Protein (12-18%), Lemak (maksimal 4%), Serat Kasar (maksimal 14%), Kalsium (1,36%), Posfor (0,7-0,9%). Pakan kelinci bisa berupa pelet dan hijauan. Kelinci yang dipelihara secara ekstensif, porsi pakan hijauan bisa mencapai 60-80% (Masanto dan Agus, 2010).

Tabel 1. Kebutuhan ransum kelinci lepas sapih

Potensi Kulit Pisang sebagai Pakan Ternak

Klasifikasi botani tanaman pisang adalah sebagai berikut: Divisi: Spermatophyta, Sub divisi: Angiospermae, Kelas: Monocotyledonae,

Keluarga: Musaceae, Genus: Musa, Spesies: Musa sp. Tanaman pisang banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Selain buahnya, bagian tanaman lainya pun dapat dimananfaatkan, mulai dari bonggol sampai daun. Termasuk kulit pisang juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak (Suyanti, 1990).

Varietas pisang yang terbesar di Indonesia begitu banyak jumlahnya. Demikian halnya dengan kulitnya. Kulit pisang yang baik berasal dari pisang yang beraroma tajam seperti halnya kulit pisang raja yang mempunyai kulit tebal, ada yang berwarna kuning berbintik coklat (pisang raja bulu), ada juga yang berkulit tipis berwarna kuning kecoklatan (pisang raja sore) yang sangat cocok sekali dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Widyastuti, 1993).

tepung jagung dan lain-lain. Pencampuran tersebut dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan gizi ternak (Munadjim, 1983).

Fermentasi

Secara sederhana fermentasi didefenisikan sebagai salah satu cara pengelolahan dengan melibatkan mikroba (kapang, bakteri atau ragi), baik yang ditambahkan dari luar ataupun secara spontan sudah terdapat didalam bahan bakunya (Tjitjah, 1997).

Selama proses fermentasi terjadi, bermacam-macam perubahan komposisi kimia. Kandungan asam amino, karbohidrat, pH, kelembaban, aroma serta perubahan nilai gizi yang mencakup terjadinya peningkatan protein dan penurunan serat kasar. Semuanya mengalami perubahan akibat aktivitas dan perkembangbiakan mikroorganisme selama fermentasi. Melalui fermentasi terjadi pemecahan substrat oleh enzim–enzim tertentu terhadap bahan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Selama proses fermentasi terjadi pertumbuhan kapang, selain dihasilkan enzim juga dihasilkan protein ekstraselluler dan protein hasil metabolisme kapang sehingga terjadi peningkatan kadar protein (Sembiring, 2006).

MOL (Mikroorganisme Lokal)

Mikroorganisme dasar dalam MOL ini adalah Saccharomyces yang berasal dari ragi tape, Rhizopus dari ragi tempe dan Lactobacillus dari yoghurt. Mikroorganisme ini mempunyai sifat–sifat sebagai berikut :

a. Sifat amilolitik, mikroorganisme yaitu Saccharomyces akan menghasilkan enzim amilase yang berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi volatile fatty acid yang kemudian akan menjadi asam amino.

b. Sifat proteolitik, mikroorganisme yaitu Rhizopus akan mengeluarkan enzim protease yang dapat merombak protein menjadi polipeptida, lalu menjadi peptide sederhana dan akhirnya menjadi asam amino bebas, CO2 dan air.

c. Sifat lipolitik, mikroorganisme yaitu Lactobacillus akan menghasilkan enzim lipase yang berperan dalam perombakan lemak.

Rhizhopus sp

Rhizopus sp adalah genus jamur benang yang termasuk filum Zygomycota

ordo Mucorales. Rhizopus sp mempunyai ciri khas yaitu memiliki hifa yang membentuk rhizoid untuk menempel ke substrat. Ciri lainnya adalah memiliki hifa coenositik, sehingga tidak bersepta atau bersekat. Miselium dari Rhizopus sp yang disebut stolon menyebar diatas substratnya karena aktivitas dari hifa vegetatif. Rhizopus sp bereproduksi secara aseksual dengan memproduksi banyak sporangiofor yang bertangkai. Sporangiofor ini biasanya dipisahkan dari hifa lainnya oleh sebuah dinding seperti septa. Salah satu contoh spesiesnya adalah

Hasil penelitian dengan melakukan fermentasi bungkil kedelai memakai

Rhizopus sp, mampu meningkatkan kandungan protein kasar bungkil kedelai dari

41% menjadi 55% dan meningkatkan asam amino sebesar 14,2% sehingga diduga dapat dipakai untuk alternatif sebagai bahan pemicu pertumbuhan (Handajani, 2007).

Saccharomyces sp

Saccharomyces sp merupakan genus khamir/ragi/en:yeast yang memiliki

kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil, termasuk kelompok Eumycetes. Tumbuh baik pada suhu 300C dan pH 4,8. Beberapa kelebihan

saccharomyces dalam proses fermentasi yaitu mikroorganisme ini cepat

berkembang biak, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi. Beberapa spesies Saccharomyces mampu memproduksi ethanol hingga 13,01%. Hasil ini lebih bagus dibanding genus lainnya seperti Candida dan Trochosporon. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber carbon, unsur N yang diperoleh dari penambahan urea, ZA, amonium dan pepton, mineral dan vitamin. Suhu optimum untuk fermentasi antara 28-300C. Beberapa spesies yang termasuk dalam genus ini diantaranya yaitu Saccharomyces

cerevisiae, Saccharomyces boullardii, dan Saccharomyces uvarum

(http://id.wikipedia.org/Saccharomyces, Mei 2013).

Lactobacillus sp

Lactobacilus sp adalah genus bakteri gram-positif, anaerobik fakultatif

bakteri asam laktat, dinamakan demikian karena kebanyakan anggotanya dapat mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat. Kebanyakan dari bakteri ini umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam tubuh manusia, bakteri ini dapat ditemukan didalam vagina dan sistem pencernaan, dimana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari

Lactobacillus memiliki kemampuan membusukkan materi tanaman yang sangat

baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan beberapa bakteri merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genom sendiri. Beberapa spesies Lactobacillus sering digunakan untuk industri pembuatan yoghurt, keju, acar, bir, anggur (minuman), cuka kimchi, cokelat dan makanan hasil fermentasi lainnya, termasuk juga pakan hewan, seperti silase. Ada pula roti adonan asam, dibuat dengan “kultur awal” yang merupakan kultur simbiotik antara ragi dengan bakteri asam laktat yang berkembang di media pertumbuhan air dan tepung. Laktobasili, terutama L. Casei dan L. Brevis, adalah dua dari sekian banyak organisme yang membusukkan bir. Cara kerja spesies ini adalah dengan menurunkan pH bahan fermentasinya dengan membentuk asam laktat (http://id.wikipedia.org/lactobacillus sp, Mei 2013).

Trichoderma

Klasifikasi Trichoderma sp. menurut Semangun (2000) adalah sebagai berikut: Kingdom: Fungi, Phylum: Ascomycota, Class: Ascomycetes, Subclass: Hypocreomycetidae, Ordo: Hypocreales, Family: Hypcreaceae, Genus: Trichoderma, Species : T. Harzianum, T. Pseudokoningii dan T. Viridae.

Trichoderma merupakan salah satu jamur yang bersifat selulolitik yang

potensial menghasilkan selulase dalam jumlah yang relatif banyak untuk mendegradasi selulosa. Trichoderma menghasilkan enzim kompleks selulase yang dapat merombak selulosa menjadi selobiosa hingga menjadi glukosa.

Trichoderma spp. memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai enzim

ekstraseluler, khususnya selulase yang dapat mendegradasi polisakarida kompleks (Harman, 2002).

Beberapa ciri morfologi fungi Trichoderma harzianum yang menonjol antara lain koloninya berwarna hijau muda sampai hijau tua yang memproduksi konidia aseksual berbentuk globus dengan konidia tersusun seperti buah anggur dan pertumbuhannya cepat (fast grower) (Harman, 2002).

Teknologi Pengolahan Pakan berbentuk Pelet

Untuk membuat pakan bentuk crumble atau pelet dari pakan bentuk tepung harus dilakukan proses lebih lanjut. Selain itu juga perlu dilakukan pengujian kepadatan atau kerekatanya jika mau dibuat pakan bentuk pelet. Caranya, ambil pakan yang berbentuk secukupnya lalu dijemur. Setelah kering, kalau pelet yang dihasilkan keras dan tidak mudah pecah berarti baik. Namun jika pelet kurang keras dan mudah pecah maka dapat diberikan tambahan perakat sintesis (white pellard) atau tepung tapioca. Penambahan bahan tersebut bertujuan untuk membantu tingkat kekerasan pelet seperti yang diinginkan (Prawirokusumo, 1990).

Pelet kelinci sampai saat ini masih menjadi masalah bagi peternak kelinci. pasalnya, sampai sekarang belum ada pabrik khusus yang menyediakan pelet kelinci. Kalau ada, hanya pabrikan skala kecil di daerah tertentu yang dikenal sebagai sentra produksi kelinci seperti di Lembang, Bogor, Klaten dan Malang. Padahal pelet ini sangat penting bagi para peternak, khususnya ketika musim kemarau tiba, dimana rumput berkualitas sulit didapatkan. pelet khusus untuk kelinci sangat penting, karena dengan begitu seorang peternak bisa menimbun untuk jangka waktu lama ini membuat arus khas keuangan untuk biaya ternak juga bisa diatur lebih mudah. Saat kelinci terjual, secara otomatis sebagian dari uangnya dibelikan untuk pakan kelinci hingga sebulan penuh (Prawirokusumo, 1990).

Pakan Penyusun Pelet

Kulit Pisang Raja

Umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara optimal tetapi kebanyakan dibuang sebagai sampah, padahal kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak karena kandungan gizinya yang cukup tinggi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku anggur, alkohol dan kompos (Munadjim, 1983).

Kulit pisang termasuk pakan non konvensial dalam usaha (bisnis) bahan pakan, bahkan produk buangan ini kelihatan sangat bernilai untuk makanan ternak di Filipina, produk ini merupakan bahan buangan yang melimpah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan dengan tepat. Ahli nutrisi di university of Southerm Mindanao Filipina, memperkirakan bahwa jika dimanfaatkan dalam sesuai standard umumnya pemberian pakan, kulit pisang bisa di manfaatkan dalam level tertentu, sebagai pengganti bahan pakan komersial (Sabutan, 1996).

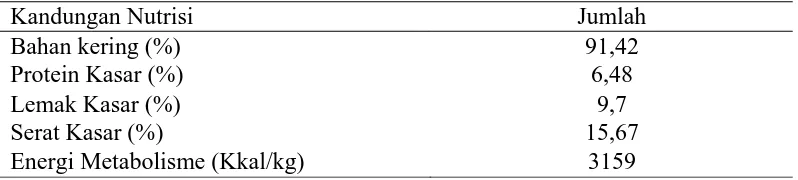

Tabel 2. Kandungan nutrisi kulit pisang raja (% BK)

Kandungan Nutrisi Jumlah

Sumber: Laboratorium Nutrisi pakan Ternak IPB Bogor (2000) Bungkil Inti Sawit

Bungkil inti sawit (BIS) adalah hasil ikutan proses rekstaksi inti sawit. Bahan ini dapat diperoleh dengan proses kimia atau dengan cara mekanik (Devendra, 1997).

karenanya perlu diberikan secara bersama-sama dengan bahan pakan lainnya (Mathius, 2003).

Kandungan protein bungkil inti sawit lebih rendah dari bungkil lainya. Namun demikian masih dapat dijadikan sebagai sumber protein, kandungan asam amino esensialnya cukup lengkap (Lubis, 1993). Kandungan nutrisi bungkil inti sawit tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi nutrisi bungkil inti sawit

Nutrisi Kandungan

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2810

Protein Kasar (%) 15,40

Lemak Kasar (%) 6,49

Serat Kasar (%) 9,00

Abu (%) 5,18

Sumber: Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian USU (2000). Disitasi oleh Muzakki (2011).

Bungkil Kelapa

Bungkil kelapa adalah hasil ikutan yang didapati dari ekstraksi daging buah kelapa segar atau kering. Kopra merupakan buah kelapa yang dikeringkan dan digunakan sebagai sumber minyak. Pengeringan kelapa tersebut biasanya dilakukan dibawah sinar matahari atau dengan menggunakan pengeringan buatan (Woodrof, 1979).

Tabel 4. Komposisi nutrisi bungkil kelapa (%)

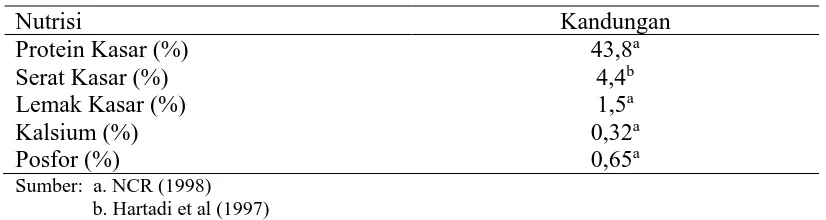

Bungkil kedalai adalah kedelai yang sudah diambil minyaknya. Bungkil kedelai merupakan sumber protein yang sangat bagus sebab keseimbangan asam amino yang terkandung didalamnya cukup lengkap dan tinggi. Bungkil kedelai dibuat melalui beberapa tahapan seperti pengambilan lemak, pemanasan dan penggilingan (Boniran, 1999). Kandungan nutrisi kandungan kedelai tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan nutrisi bungkil kedelai

Nutrisi Kandungan

Penggunaan dedak padi telah lazim digunakan sebagai salah satu bahan campuran pakan, baik untuk ternak ruminansia maupun non ruminansia termasuk unggas. Dedak cukup mengandung energi dan protein dan kaya akan vitamin (Rasyaf, 1990). Kandungan nutrisi dedak padi tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Kandungan nutrisi dedak padi

Uraian Jumlah kandungan

Protein Kasar (%) 13,3a

Lemak Kasar (%) 7,2a

Serat Kasar(%) 13,5b

Kalsium (%) 0,07a

Posfor (%) 1,61a

Energi Metabolisme (kkal/kg) 2850a

Sumber: a. NRC (1998) b. Hartadi et al (1997) Tepung Ikan

Tepung ikan merupakan sumber protein utama, karena bahan ransum tersebut mengandung semua asam-asam amino yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan teristimewa merupakan sumber lisin dan methionin yang baik. Tepung ikan mudah busuk sehingga terjadi penurunan kadar protein kasar (Anggorodi, 1994).

Tabel 7. Komposisi nutrisi tepung ikan (%)

Nutrisi Kandungan

Energy metabolis (Kkal/kg) 2565a

Protein kasar (%) 55a

Lemak kasar (%) 8a

Serat kasar (%) 1b

Abu (%) 11,7a

Sumber : a. Siregar (2009) b. Hartadi (1997) Mineral

Mineral merupakan nutrisi yang esensial selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternak juga memesok kebutuhan mikroba rumen. Tubuh ternak ruminansia terdiri atas mineral kurang lebih 4%. Ada 31 jenis mineral yang terdapat pada tubuh ternak ruminansia yang dapat diukur tetapi hanya 15 jenis mineral yang tergolong esensial untuk ternak ruminansia. Agar pertumbuhan dan perkembangbiakan yang optimal, mikroba rumen membutuhkan 15 jenis mineral esensial yaitu 7 jenis mineral esensial makro yaitu Ca, K, P, Mg, Na, Cl, dan S. Jenis mikroba ada 4 yaitu Cu, Fe, Mn, dan Zn dan 4 jenis mineral esensial langka yaitu I, Mo, Co, dan Se ( Siregar, 2008).

Garam

Garam yang dimaksud disini adalah garam dapur (NaCl), dimana selain berfungsi sebagai mineral juga berfungsi meningkatkan palatabilitas (Pardede dan Asmira, 1997).

bulu kotor, makan tanah, keadaan badan tidak sehat, nafsu makan hilang, dan produksi menurun sehingga menurunkan bobot badan (Anggorodi, 1994).

Garam dapur ditambahkan sebanyak 5% untuk menurunkan tingkat konsumsi konsentrat berenergi tinggi sampai menjadi 1,25-1,75 Kg/ekor/hari. Semula pengaruhnya terlihat meningkatkan konsumsi kemudian menurunkan sampai jumlah yang dikehendaki (Parakkasi, 1995).

Molases

Molases atau tetes tebu adalah hasil sampingan pengolahan tebu menjadi molases yang bentuk fisiknya berupa cairan kental dan berwarna hitam kecoklatan. Walaupun harganya murah, namun kandungan gizi yang berupa karbohidrat, protein dan mineralnya masih cukup tiggi dan dapat digunakan untuk pakan ternak walaupun sifatnya sebagai pendukung.

Tabel 8. Kandungan nutisi pada molases (%)

Total digestible nutriens (TDN) 56,7 b

Sumber: a. Laboratorim Ilmu Makanan Ternak, Pogram Studi Peternakan,Fakultas pertanian, USU Medan (2009)

b. Disitasi oleh Muzaki (2011) Parameter Penelitian

Konsumsi Ransum

Konsumsi (Voluntary Feed Intake) adalah jumlah makanan yang dapat dikonsumsi oleh hewan, bila bahan makanan tersebut diberikan secara ad libitum. Menurut Smith dan Mangowewidojo (1988) seekor kelinci dalam satu hari sekurangnya memakan 1 kg dedaunan.

Konsumsi ransum adalah kemampuan untuk menghabiskan sejumlah ransum yang diberikan. Konsumsi ransum dapat dihitung dengan pengurangan jumlah ransum yang diberikan dengan sisa dan hamburan. Konsumsi ransum dipengaruhi oleh kesehatan ternak, palatabilitas, mutu ransum dan tata cara pemberian (Anggorodi, 1994).

Menurut Piliang (2000) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah palatabilitas ransum, bentuk fisik ransum, bobot badan, jenis kelamin, temperatur lingkungan, keseimbangan hormonal dan fase pertumbuhan.

sore hari dan malam hari, air minum diperlukan untuk induk yang menyusui, cuaca panas dan melancarkan makanan dalam saluran pencarnaan (Jenus, 1982). Pertambahan Bobot Badan

Pertumbuhan adalah pertambahan dalam bentuk dan bobot jaringan-jaringan pembangunan seperti urat daging, tulang, otak, jantung dan semua jaringan tubuh (kecuali jaringan lemak), serta alat-alat tubuh lainnya. Lebih lanjut dikatakan pertumbuhan murni adalah penambahan dalam jumlah protein dan zat-zat mineral, sedangkan pertambahan akibat penimbunan air bukanlah pertumbuhan murni. Dalam pertumbuhan seekor hewan, ada dua hal yang terjadi: bobot badan meningkat sampai mencapai bobot badan dewasa yang disebut pertumbuhan, terjadinya perubahan konfirmasi dan bentuk tubuh serta terjadinya berbagai fungsi dan kesanggupanya untuk melakukan sesuatu menjadi wujud penuh yang disebut perkembangan (Anggorodi, 1990).

Bobot tubuh ternak senantiasa berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakan, makin tinggi bobot tubuhnya, makin tinggi pula tingkat konsumsinya terhadap pakan. Bobot tubuh ternak dapat diketahui dengan penimbangan (Kartadisastra, 1997).

bangsa, jenis kelamin, energi, metabolisme, kandungan protein dan suhu lingkungan.

Konversi Ransum

Konversi ransum adalah jumlah ransum yang habis dikonsumsi ternak

dalam jangka waktu yang tertentu dibandingkan dengan berat hidup (pada akhir waktu tertentu). Semakin baik mutu ransumnya, semakin kecil pula

konversi ransumnya. Ransum yang kekurangan salah satu unsur dari zat gizi akan mengakibatkan kekurangan zat gizi yang diperlukan tubuhnya (Rasyaf, 1990).

Kualitas pakan menentukan konversi pakan. Pakan yang berkualitas baik dapat menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. Penggunaan pakan akan semakin efisien bila jumlah pakan yang dikonsumsi rendah, namun menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi (Martawidjaja, 1998). Campbell dan Lasley (1985) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi ransum adalah genetik, umur, berat badan, tingkat konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, palatabilitas dan hormon.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ternak merupakan komponen penting dalam suatu sistem usaha tani di berbagai tempat di Indonesia. Walaupun kebutuhan hidup pokok bagi keluarga petani dipenuhi oleh tanaman pangan, namun produk ternak sering kali merupakan suatu yang penting bagi petani untuk bisa memperoleh uang tunai, tabungan modal, penyediaan pupuk kandang dan tenaga hewan tarik, serta merupakan bahan makanan berkualitas tinggi bagi anggota rumah tangga.

Ternak kelinci adalah komoditas peternakan yang dapat menghasilkan daging berkualitas tinggi dengan kandungan protein yang tinggi pula. Ternak kelinci memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut: 4-6 kali setiap tahunnya dalam menghasilkan 4-12 anak setiap kelahiran. Daging kelinci mengandung kolesterol jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam, daging sapi, daging domba dan daging babi tetapi kandungan proteinnya lebih tinggi. Kadar kolesterol daging kelinci sekitar 164 mg/100 g, sedangkan kadar kolesterol daging ayam, daging sapi, daging domba dan daging babi berkisar 220-250 mg/100 gr daging. Kandungan protein daging kelinci mencapai 21%, sementara kandungan protein ternak lainnya hanya 12-20%. Untuk menghasilkan daging yang berkualitas baik maka peternak harus memperhatikan pakan pakan yang baik juga, karena pakan merupakan bagian terpenting dalam suatu pemeliharaan ternak (Masanto dan Agus, 2010).

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang peternakan membuka wawasan untuk memanfaatkan hasil samping limbah dan perkebunan menjadi pakan ternak yang bermutu tinggi serta ekonomis serta tidak bersifat kompetitif dengan bahan makanan untuk manusia. Akan tetapi saat ini pakan sangat sulit untuk diperoleh dalam jumlah yang banyak (Anggorodi, 1994). Untuk itu dilakukan alternatif pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai pakan ternak.

Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah buah pisang) yang cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira sepertiga dari buah pisang yang belum di kupas. Umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara optimal tetapi kebanyakan dibuang sebagai sampah, padahal kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak karena kandungan gizinya yang cukup tinggi.

Kandungan nutrisi kulit pisang adalah protein kasar (PK) 6,48%, lemak kasar (LK) 9,7%, serat kasar (SK) 15,67% dan bahan kering (BK) 91,42% (Laboratorium Nutrisi Pakan Ternak, 2000). Kulit pisang kurang baik dijadikan bahan baku untuk pakan ternak karena kandungan serat kasar yang tinggi dan memiliki kandungan tanin 0,042%. Salah satu untuk menurunkan serat kasar kulit pisang serta menghilangkan kandungan tanin tersebut adalah dengan melakukan fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian unsur-unsur organik kelompok terutama karbohidrat untuk menghasilkan energi melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dapat dikatakan sebagai

proses “protein enrichment” yang berarti proses pengkayaan protein bahan dengan menggunakan mikroorganisme tertentu (Sarwono, 1996).

fermentator yang sering digunakan oleh para peneliti yaitu Trichoderma. Fungi jenis ini mempunyai potensi untuk mengelolah selulosa. Selulosa dari tanaman dapat berperan sebagai bahan penghasil bioetanol alami dari alam yaitu dari kulit kayu. Jenis fungi ini sudah banyak tersedia secara komersil dan apabila ingin menggunakan dalam jumlah yang banyak dapat dilakukan pembiakan sendiri.

Pakan dalam bentuk pelet memiliki beberapa kelebihan yakni: dapat meningkatkan selera makan/ palabilitas, pemborosan ransum akibat tumpah/ terbuang dapat ditekan, dapat mengeefisienkan formula ransum karena setiap butiran pelet mengandung nutrisi yang sama, ternak tidak diberi kesempatan untuk memilih-milih makanan yang disukai (Khalil,1999).

Atas dasar pemikiran inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan kulit pisang fermentasi MOL (Mikroorganisme Lokal) dan

Trichorderma harzianum yang dijadikan pelet sebagai pakan ternak terhadap

performans kelinci rex jantan lepas sapih.

Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh pemberian kulit pisang fermentasi MOL

(Mikroorganisme Lokal) dan Trichorderma harzianum untuk pakan pelet terhadap performans (konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan) kelinci rex jantan lepas sapih.

Hipotesis Penelitian

Pemanfaatan kulit pisang fermentasi MOL (Mikroorganisme Lokal) dan

performans (konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan) kelinci rex jantan lepas sapih

Kegunaan Penelitian

ABSTRAK

LESLI DESORA BR TARIGAN, 2014 : “Pemanfaatan Kulit Pisang Raja Difermentasi MOL ( Mikroorganisme Lokal) dibandingkan Trichoderma

harzianum sebagai Pakan Berbentuk Pelet terhadap Performans Kelinci Rex

Jantan Lepas Sapih”. Dibimbing oleh USMAN BUDI dan NEVY DIANA

HANAFI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kulit pisang raja difermentasi MOL (Mikroorganisme Lokal) dibandingkan

Trichoderma harzianum sebagai pakan berbentuk pelet terhadap performans

kelinci rex jantan lepas sapih. Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Biologi Ternak Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2013 menggunakan 21 ekor kelinci rex jantan lepas sapih. Rancangan yang dipakai dalam penelitian adalah rancangan acak lengkap dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan selanjutnya diuji dengan perbandingan linear ortogonal kontras. Perlakuan terdiri dari P0: ransum kulit pisang raja tanpa fermentasi 45%, P1: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 15%, P2: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30%, P3: ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 45%, P4: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma

harzianum 15%, P5: ransum kulit pisang raja fermentasi Trichoderma harzianum 30%, P6: ransum kulit raja fermentasi Trichoderma harzianum 45%. Parameter yang diteliti adalah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum.

Hasil analisa uji ortogonal kontras memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi ransum pada perlakuan yang menggunakan kulit pisang raja tanpa fermentasi maupun yang difermentasi dengan MOL. Rataan konsumsi (g/ekor/hari) adalah sebagai berikut P0: 83,82, P1: 83,04, P2: 87,60, P3: 80,30; rataan pertambahan bobot badan (g/ekor/hari) adalah sebagai berikut P0: 13,31, P1: 13,32, P2: 14,76, P3: 12,35 dan rataan konversi ransum P0: 6,24, P1: 6,23, P2: 5,78, P3: 6,51. Kesimpulan penelitian ini adalah pemanfaatan kulit pisang raja difermentasi MOL dapat meningkatkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan serta menurunkan konversi ransum dibandingkan Trichoderma harzianum dan ransum yang efisien untuk ternak kelinci adalah ransum kulit pisang raja fermentasi MOL 30%.