IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 & 28/PUU-XVI/2018)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

RIWANDO MANIHURUK NIM:140200037

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 & 28/PUU-XVI/2018).

ABSTRAK Riwando Manihuruk Drs. Nazaruddin S.H., M.A.

Armansyah, S.H., M.Hum.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Undang-Undang telah menjamin kebebasannya untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan, yang selanjutnya hak tersebut disebut sebagai hak imunitas. Hak imunitas DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 224 UU MD3 memberi batasan bahwa sepanjang terhadap pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR tidak dapat dituntut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berdasarkan putusan MK No. 16 & 28 /PUU-XVI/2018.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalis secara kualitatif.

Kata Kunci: Hak imunitas, UU MD3, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Lantunan doa dan pujian sebagai wujud syukur atas anugerah yang luar biasa dalam hidup penulis.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 & 28/PUU-XVI/2018)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universits Sumatera Utara.

Penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan, baik dari segi substansi maupun metodologi penulisan. Semoga kedepannya penulis dapat lebih memperbaiki karya ilmiah penulis.

Puji Tuhan, Penulis mendapat banyak doa, semangat, motivasi, saran, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan penulis menyebutkan beberapa nama, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Budiman Ginting S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

2. Bapak Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

3. Ibu Puspa Melati S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

4. Bapak Dr. Jelly Leviza S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

5. Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

6. Bapak Drs. Nazaruddin, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Armansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyususnan skripsi ini;

8. Bapak Amsali Putra Sembiring, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis;

9. Seluruh Dosen Departemen Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis;

10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan banyak Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis;

11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah turut membantu dan memberi kemudahan kepada Penulis;

12. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bapak H. Manihuruk dan Ibu M.

Ambarita yang telah membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang serta perhatian yang begitu besar kepada penulis, agar dapat bermanfaat bagi keluarga dan sesama;

13. Saudara laki-laki dan perempuan penulis, Kak M. Manihuruk (a.k.a Mak Rio), Richardo Manihuruk, Andri Manihuruk, Afri Anti Manihuruk, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta materi yang begitu bermanfaat, kepada Lae dan keponakan (Rio Gultom) yang juga senantiasa menjadi penyemangat Penulis, serta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini.

14. Kepada sahabat penulis yaitu Pantriady Limbong, Wury Yanti Sinaga, Joyada Tamba, Bunga Samosir, Selvana Silalahi, Indri Ginting, Sulastri Purba, Nella Nainggolan, dan Doris Silalahi (a.k.a ENLIGHTEN) yang sudah menorehkan banyak pengalaman suka dan duka selama menjalani kuliah di USU.

15. Kepada BPH PS. Gloria UKM KMK St. Albertus Magnus USU Periode 2016-2018 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama bekerja bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik di PS. Gloria. Dan semoga tempat kita itu semakin jaya.

16. Kepada adik-adik dan alumni PS. Gloria yang sudah memberikan doa dan pengalaman yang begitu banyak bagi Penulis selama mengecap pendidikan di tanah rantau.

17. Kepada KMK St. Fidelis, yang menjadi keluarga penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum USU tahun 2014. Sanjungan yang begitu hangat membuat penulis bisa menjalani setiap proses di fakultas.

18. Kepada Persatuan Mahasiswa Hukum Tata Negara (PERMATA) FH USU, terkhusus buat rekan-rekan stambuk 2014, David Julianus Saruksus, Anggina Putri Pane, Doli Aulia Kurnia Nasution, Billy Simamora yang sudah rela membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini lewat masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat, serta kepada Mulana Bona Manik, Faisal Batubara, Chengsen Sipahutar. Semoga nantinya bisa berkontribusi lebih bagi negara.

Salam Permata!

19. Kepada Ikatan Alumni SMA Bintang Timur Pematangsiantar se-Kota Medan yang setiap tahunnya berusaha untuk menunjukkan eksistensinya, dan puji syukur Penulis bisa berjuang bersama.

20. Kepada teman-teman Tim the 6 BICF (e Deum Voice) di Bali, PESPARAMANAS XV (PSM USU) di Manokwari dan PESPARANI 1 (Kontingen SUMUT) di Ambon, yang sudah memberikan setiap ingatan dan pengalaman berharga yang tak akan pernah penulis lupakan.

21. Teman-teman satu perjuangan pada masa Klinis, dan Teman-teman penulis di Groub B. Dan semua pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan hukum Indonesia. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 2018 Penulis

Riwando Manihuruk NIM. 140200037

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ... 8

D. Keaslian Penulisan ... 10

E. Tinjauan Kepustakaan ... 11

1. Konsepsi Negara Hukum ... 11

2. Kedaulatan Rakyat ... 12

3. Lembaga Negara ... 18

4. Hak Asasi Manusia ... 21

F. Metode Penelitian ... 24

G. Sistematika Penulisan ... 29

BAB II HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ... 31

A. Pengertian dan Tujuan Hak Imunitas ... 31

1. Pengertian Hak Imunitas ... 31

2. Tujuan Hak Imunitas ... 37

B. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD NRI

Tahun 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 ... 38

1. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 ... 38

2. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UU No. 17 Tahun 2014 ... 39

C. Batasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... 44

BAB III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ... 48

A. Sejarah dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat ... 48

B. Fungsi, Hak, dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ... 56

C. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat ... 66

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 & 28/XVI-PUU/2018 ... 71

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 ... 71

1. Pokok-Pokok Permasalahan ... 71

2. Dasar Pertimbangan Hukum ... 73

3. Pendapat Mahkamah ... 74

4. Putusan Mahkamah ... 78

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVI/2018 ... 82

1. Pokok-Pokok Permasalahan ... 82

2. Dasar Pertimbangan Hukum ... 85

3. Pendapat Mahkamah ... 87

4. Putusan Mahkamah ... 88

C. Analisis Putusan ... 89

BAB V PENUTUP ... 96

A. Kesimpulan ... 96

B. Saran ... 97

DAFTAR PUSTAKA ... 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.1 Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan (Sistem Konstitusional):

“Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas).2

Menurut Montesquie, dalam bukunya “L’Espirit des Lois” (1748), sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Pembagian

1 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

2 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 105.

kekuasaan ini merupakan perwujudan prinsip check and balances, yang mana setiap lembaga saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing- masing sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dari klasifikasi Montesquie inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function).3

Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya akan disingkat DPR). Kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurut UUD NRI Tahun 1945, DPR mempuyai tugas yang penting di bidang ketatanegaraan Indonesia. Adapun fungsi itu dapat dibagi atas: pertama, fungsi legislatif, kedua, fungsi pengawasan, dan ketiga fungsi anggaran. Khusus untuk fungsi pengawasan, beberapa pakar tata negara, misalnya menurut Ismail Suny sebagaimana dikutip oleh A. M. Fatwa dalam bukunya yang berjudul Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, membaginya dalam tiga bentuk: pertama, mengontrol eksekutif (control of executive), kedua, mengontrol anggaran dan belanja negara (control of expenditure), dan ketiga, mengontrol atas pajak (control of taxation).4

3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.283.

4 A.M.Fatwa, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.78.

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kemudian pasal tersebut pada amandemen pertama dirubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Perubahan tersebut merupakan penegasan akan fungsi DPR sebagai lembaga legislasi. Dengan demikian DPR mempunyai fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan, yang mana dalam tugas dan kewenangannya keberadaan DPR menjadi sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya.5

Dalam mencapai dan mengefektifkan tugas dan fungsi yang dimiliki DPR, peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada DPR untuk menjalankan fungsinya. Misalnya dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, hingga perubahan terakhir bernomenklatur UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya

5 Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Groub, Jakarta, 2011, hlm. 191.

disebut UU MD3), disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan fungsinya6 sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, DPR mempunyai hak.7

Selanjutnya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa

“… selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Yang selanjutnya hak –hak tersebut diatur dalam UU MD3 Pasal 224 yang menyatakan;

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Ketentuan Pasal 224 UU MD3 tersebut merupakan jaminan imunitas bagi anggota DPR. Keberadaan hak imunitas sebenarnya terkait erat dengan fungsi, tugas dan

6 Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

7 A.M.Fatwa, Op. Cit., 80.

kewenangan DPR. Fungsi DPR secara institusional meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Keterkaitan hak imunitas dan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR. Sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian, apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Hak imunitas yang diatur dalam UU MD3 tersebut tidak dibatasi. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah jelas, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak abuse of power. Hak imunitas anggota DPR adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas-tugas DPR sebagai wakil rakyat dalam

menjalankan wewenang dan tugas sebagai wakil rakyat serta untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan NKRI.

Perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 menjadi UU No. 2 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR telah mendapat penolakan luas dari rakyat.

Khususnya karena dalam perubahan undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai pasal kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat serta pasal perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota DPR. Sehingga UU MD3 tersebut diujikan di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) oleh beberapa orang yang mana hak konstitusionalnya telah dirugikan.

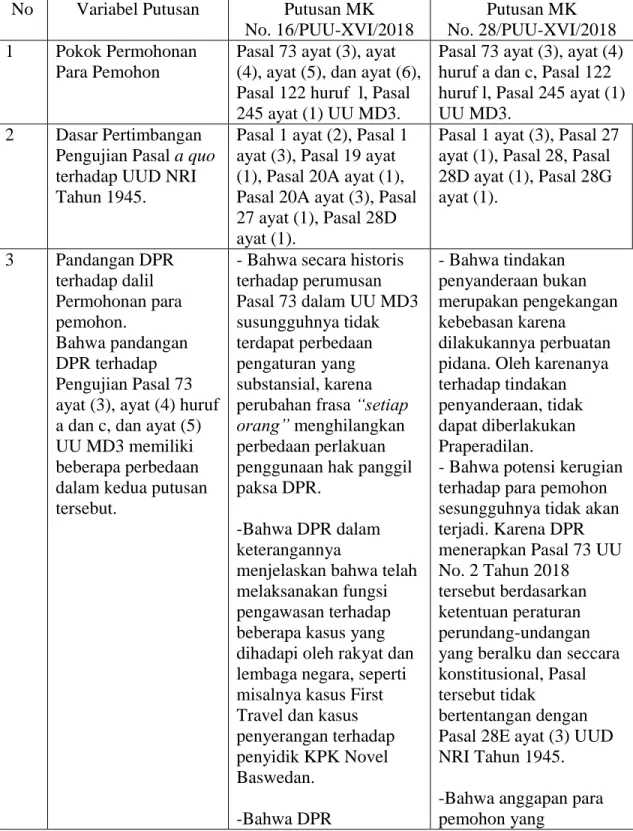

Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang diregistrasi perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 dan Nomor 28/PUU-XVI/2018 dimohonkan pengujiannya oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, Yudhistira Rifky Darmawan, dan Presidium Rakyat Menggugat di Kepaniteraan MK.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.8 Sehingga terhadap pengujian yang diajukan oleh para pemohon, MK mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian UU MD3.

Ketentuan Pasal 245 UU MD3 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak

8 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas DPR, dapat dimaknai menjadi bagian dan perluasan hak imunitas anggota DPR sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, dan atau lainnya. Sementara dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam UU MD3 diharapkan dapat menjadi aktualisasi keberadaan DPR sebagai wakil rakyat dan dalam menjalankan fungsi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 & 28/PUU-XVI/2018)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara das sollen dengan das sein.9

9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2003, hlm. 103.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa sajakah batasan-batasan hak imunitas anggota DPR?

2. Bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban anggota DPR?

3. Bagaimana implementasi hak imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bila dikaitkan dengan Putusan MK No. 16 dan No.

28/PUU-XVI/2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, pengertian dan tujuan hak imunitas, pengaturan hak imunitas dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dalam peraturan perundang- undangan, serta batasan hak imunitas anggota DPR.

2. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan kedudukan lembaga DPR, hak dan kewajiban anggota DPR, serta alat kelengkapan DPR.

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 apabila dikaitkan dengan Putusan MK No. 16 dan No. 28/PUU-XVI/2018 serta apa saja dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD terkait dengan hak imunitas anggota DPR.

2. Manfaat Penulisan 1) Secara Teoritis

a. Pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan lembaga legislatif secara umum dan undang-undang MD3 secara khusus nya.

b. Bagi penulis sendiri, tulisan ini bermanfaat dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana dalam program starata satu (S-1) di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2) Secara Praktis

a) Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lain dalam penulisan-penulisan lainnya yang memiliki keterkaitan.

b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi terciptanya suatu perubahan dalam Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan mengenai DPR.

c) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada individu atau kelompok masyarakat terhadap pengimplementasian hak imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

D. Keaslian Penulisan

Pembahasan terhadap judul skripsi tentang “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 & 28/PUU-XVI/2018)” ini benar merupakan hasil dari pemikiran sendiri, dengan arahan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Judul dari skripsi ini telah diperiksa bagian kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akademik. Oleh karena itu, keaslian penulisan ini dapat terjamin dan dengan kata lain bukanlah merupakan suatu plagiat dari penulisan orang lain. Namun demikian, dalam penulisan ini terdapat kutipan-kutipan atau pendapat orang lain yang mana hal tersebut dilakukan sebagai referensi untuk mendukung fakta-fakta dalam penulisan ini.

E. Tinjauan Kepustakaan 1) Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Ficte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “rechtsstaat” mencakup empat elemen penting, yaitu:10

1. Perlidungan hak asasi manusia.

2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V.Dicey menyebutkan tiga ciri penting “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law.

2. Equality before the Law.

3. Due Process of Law.

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep rechtsstaat dengan konsep the rule of law. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara kedua konsep ini, namun pada dasarnya kedua

10 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekrertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 687-688.

konsep ini berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar.11

Karena negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law sebagaimana dikemukakan di atas tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, maka akibatnya adalah peranan pemerintah hanya sedikit, sebab di sana ada dalil “Pemerintahan yang paling sedikit kekuasaannya yang paling baik”. Karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik, maka negara diperkenalkan sebagai nachtwachterstaat (negara penjaga malam). Konsep negara hukum semacam ini biasa pula disebut negara hukum formil.12

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi bergeser kea rah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan welfare state atau “negara hukum material”

dengan ciri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal). Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif.

“International Commission of Jurist” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik rakyat harus diakui pula

11 Hariyono, dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Setara Press, Jakarta, 2013, hlm. 259.

12 Ibid.

adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar soisal ekonomi. Komisi ini dalm konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law (yang dinamis)/ representative government under the rule of law, sebagai berikut:13

1. Adanya proteksi konstitusional,

2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 3. Adanya pemilihan umum yang bebas,

4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, 5. Adanya tugas oposisi,

6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:14

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law),

2. Persamaan dalam hukum (Equality before the Law), 3. Asas Legalitas (Due Process of Law),

4. Pembatasan kekuasaan,

5. Organ-Organ Penunjang yang Independen, 6. Peradilan bebas dan tidak memihak, 7. Peradilan Tata Usaha Negara,

8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court), 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia,

10. Bersifat Demokratis (Democratiscge Rechtsstaat),

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat),

13 Ibid., hlm. 260.

14 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Ibid., hlm. 689.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

2) Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata

“kedaulatan” dan kata “rakyat”. Dimana masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dari segi kaidah bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “daulat” yang bermakna kekuasaan; pemerintahan. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” (ke-daulata-an) sehingga mempunyai suatu pengertian kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara.

Selanjutnya, kata “rakyat” berarti segenap penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintahan).15

Di dalam bahasa Arab juga dijumpai istilah “daulah” dan “ra’iyah”. Kata

“daulah” memiliki dua bentuk kata, yaitu: pertama, “daulatan” yang berarti beredar.

Istilah ini dihubungkan dengan ada larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Yang kedua, “nudawiluha” yang berarti mempergantikan. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara umat. Dalam sejarah Islam istilah “daulat” dipergunakan untuk menunjukkan keadaan pengertian rezim politik, seperti Daulat Bani Umaiyyah, Daulat Bani Abbasyiah, dan sebagainya. Kemudian kata “ra’iya” mengacu kepada pengertian masyarakat (rakyat).16

15 Eddy Purnama, Kedaulatan Rakyat, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 27.

16 Ibid.

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan itu bisa relatif artinya bahwa kedaulatan itu hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh ke luar dan ke dalam, tapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut otonomi.

Arti kedaulatan mengalami perubahan - perubahan sepanjang perkembangan sejarah manusia. Pertama - tama adalah Jean Bodin dalam bukunya “Six livres de la Republique”. Yang mengartikan kedaulatan itu tidak dipecah-pecah, asli dan sempurna atau tidak terbatas. Tidak terpecah-pecah karena dalam suatu negara hanya terdapat satu kekuasaan yang tertinggi. Asli karena kekuasaan yang tertinggi tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan itu.

Pengertian ini timbul di negara-negara di mana tumbuh kekuasaan raja yang mutlak.

Sebelumnya itu pada abad pertengahan di Prancis tidak hanya dikenal raja saja yang berdaulat, tetapi juga para baron yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam daerahnya sebagai “vanzal” raja. Jadi berdaulat atau souvereign (supremus atau superior) mengandung pengertian meningkat di atas para baron dan kekuasaan itu berubah sifatnya menjadi superlatif, sehingga hanya raja saja yang berdaulat.17 Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, jika dikaitkan dengan pemerintahan, pemerintahan adalah lembaga yang diberi mandat atau

17 Kusnardi,dkk, Hukum Tata Negara Indonesia, PD.Budi Chaniago, Jakarta, 1988, hlm. 123.

wewenang oleh lembaga yang lebih tinggi untuk memegang kedaulatan dalam negara.

Sedangkan konsep kedaulatan menurut Jean Jaques Rosseau bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (volunte General) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Teori yang diprakarsai oleh J. J. Rousseau yang mengajarkan bahwa dengan perjanjian masyarakat, maka orang menyerahkan kebebasan hak-hak serta wewenangnya pada rakyat seluruhnya, dimana natural liberty dalam suasana bernegara kembali sebagai civil liberty. Oleh sebab itu, menurutnya konsep kedaulatan mempunyai sifat - sifat, yaitu: (1) Kesatuan (unite), bersifat monistis; (2) Bulat dan tak terbagi (indivisibilite); (3) Tak dapat dialihkan (inalienabilite); (4) Tidak dapat berubah (imprescriptibilite).18

Kedaulatan rakyat (volks souvereiniteit) berpandangan bahwa kekuasaan terletak pada tangan “rakyat”. Konsepsi kedaulatan rakyat ini berakar pada doktrin Romawi, yaitu lex regia, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat atau populis.

Kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yakni;

1. Berarti bahwa “seluruh rakyat”, dalam satu teritorial negara, memegang kedaulatan;

2. Rakyat dapat ditafsirkan sebagai “bangsa” (the nation atau das volk);

18 Satyo Arinanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

3. Rakyat atau populis termasuk juga ke dalamnya penguasa dan pemerintahannya. Pengertian ini merupakan pengertian rakyat atas dasar istilah populis yang termasuk ke dalamnya raja atau penguasa;

4. Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (the electorate);

5. Kekuasaan rakyat dipresentasikan dalam suatu majelis.19

Gagasan kedaulatan rakyat merupakan gagasan yang tumbuh mekar setelah masa skolastik dan memasuki abad renaissance. Rasionalitas dan otonomi rakyat menjadi ciri utama dari masa itu. Konsepsi tersebut berimplikasi pada menguatnya proses sekulerisasi dan liberalisasi dalam kehidupan negara. Teori tersebut dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke dan Rosseau dengan means stream berfikir tentang pemilik kedaulatan berakar pada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang menyerahkan penyelenggaraan kekuasaannya melalui perjanjian dengan mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat.

Terkait cara berpikir di atas, Moh.Hatta mengonsepsi kehidupan negara berada pada dua pilar asas yakni kebangsaan dan kerakyatan. Hatta menempatkan bangsa sebagai wadah di mana rakyat berhimpun untk mewujudkan keinginan, tujuan, dan cita - cita hidup bersama. Oleh karenanya segala peraturan hukum harus bersandar pada perasaan keadilan dan hati nurani rakyat.20

19 Armansyah, Ilmu Negara, USUPres, Medan, 2017, hlm. 80.

20 Satyo Arinanto, Op.Cit , hlm. 21.

3) Lembaga Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “lembaga” diartikan sebagai (1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu), bakal (binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan, ikatan (tentang mata cincin, dan sebagainya; (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Salman Manggalatung dalam bukunya yang berjudul Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, mengartikan lembaga negara sebagai badan atau organisasi kenegaraan. Adapun Dictionary of law, Institution diartikan sebagai (1) an organisation or society set up for particular purpose (sebuah organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk tertentu.21

Memperhatikan istilah - istilah dan pengertian - pengertian di atas dapat dipahami, bahwa kata lembaga identik dengan negara. Dalam konteks Indonesia, padanan kata yang tepat untuk digunakan adalah lembaga negara, bukan badan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara sering kali dianggap identik dan karena itu pula

21 Salman Manggalatung, Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Gramatta Publishing, Jakarta, 2015, hlm. 28.

sering dipertukarkan satu sama lain. Dengan demikian, perlu dibedakan agar tidak membingungkan. Lain halnya dengan Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.22

Achmad Roestandi membagi lembaga negara berdasarkan: fungsi yang dimilikinya, kedudukannya, atau peraturan yang menjadi dasar pembentukannya.

Jenis-jenis lembaga negara berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Legislatif, yaitu lembaga negara yang berfungsi melaksanakan cabang kekuasaan membentuk undang-undang;

b. Lembaga Eksekutif, yaitu lembaga negara yang berfungsi melaksanakan cabang kekuasaan menjalankan undang-undang;

c. Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga negara yang berfungsi melaksanakan cabang kekuasaan mengadili pelanggaran undang- undang.23

Berdasarkan kedudukannya, George Jellineck, sebagaimana dikutip Achmad Roestandi membedakan lembaga negara sebagai berikut:

a. Lembaga negara yang langsung (unmittenbare organ), yaitu lembaga negara yang menentukan ada atau tidak adanya negara. Dengan merujuk pada teori Trias Politika, lembaga negara yang langsung itu adalah lembaga negara yang dimaksud oleh konstitusi, yaitu lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif.

22 Ibid.

23 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2005, hlm. 107.

b. Lembaga negara yang tidak langsung (mittenbare organ), yaitu lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara yang langsung.24

UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidak merinci secara tegas lembaga negara mana saja yang termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi.

Bahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan istilah lembaga negara dalam konstitusi Indonesia belum dikenal. Oleh karena itu, maka menurut Achmad Roestandi, terbuka kemungkinan membuat penggolongan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

a. Golongan pertama: lembaga yang bentuk/nama dan wewenangnya diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, dan seterusnya.

b. Golongan kedua: lembaga yang bentuk dan namanya tidak ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

c. Golongan ketiga: lembaga yang tidak ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 tetapi bentuk, nama, dan wewenangnya diberikan oleh Undang-undang, yaitu Bank Sentral (Pasal 23D), dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).25

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hierarkinya, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis

24 Ibid., hlm.108.

25 Ibid., hlm. 119.

lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “ lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut

“lembaga daerah”.26

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.27

4) Hak Asasi Manusia

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat

26 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

27 Ibid., hlm.217.

membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrument hukum UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi

universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrument hukum internasional lainnya.28

Dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hak-hak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak pembangunan. Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.29

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki contitusional importance yang sama dengan disebut eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945.30

Hak asasi manusia yang tercantum di luar UUD NRI Tahun 1945 ada dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

28 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2012, Ibid., hlm. 361.

29 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 105.

30 Ibid., hlm. 109.

manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.31

Selanjutnya hak-hak tersebut dikelompokkan ke dalam 10 kategori dalam Bab III UU No. 39 Tahun 1999, yaitu :32

1. Hak untuk Hidup;

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;

3. Hak Mengembangkan Diri;

4. Hak Memperoleh Keadilan;

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi;

6. Hak Atas Rasa Aman;

7. Hak Atas Kesejahteraan;

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan;

9. Hak Wanita;

10. Hak Anak.

F. Metode Penelitian

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.

Metode juga dapat diartikan sebagai “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan33 sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

31 Komaruddin Hidayat, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 148.

32 Pasal 9 sampai Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999.

33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 5.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, untuk mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif terdiri atas:34

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;

b) Penelitian terhadap sistem hukum;

c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;

d) Penelitian sejarah hukum; dan e) Penelitian perbandingan hukum.

Dengan demikian, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini taraf sinkronisasi ditelaah dengan menganalisis IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 &

28/PUU-XVI/2018).

1. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan- bahan hukum sebagai instrument analisisnya. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

34 Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm. 41.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/1983;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVI/2018;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.35 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun jurnal-jurnal hukum serta tulisan ilmiah lainnya yang menyangkut bidang hukum sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia dan website.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (Case Approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.

35 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Groub, Surabaya, 2005, hlm.

141.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini adalah dengan cara studi dokumen atau penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan toeritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data-data yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif yang berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 dan Nomor 28/PUU- XVI/2018. Analisa deskriptif artinya penulis semaksimal mungkin berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya. Metode deduktif digunakan dalam analisis ini bertujuan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II :HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan tujuan hak imunitas, hak imunitas anggota DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan perUndang-Undangan, serta batasan hak imunitas anggota DPR.

Bab III :DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN

Dalam bab ini, penulis akan melakukan pembahasan mengenai sejarah dan kedudukan DPR, hak, fungsi, dan kewenangan DPR, dan alat kelengkapan DPR.

Bab IV :ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 &

28/PUU-XVI/2018

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pokok permasalahan pemohon, dasar pertimbangan mahkamah, serta analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 16 & No. 28/PUU-XVI/2018 perihal

pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan hak imunitas DPR.

Bab V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dikemukakan.

BAB II

HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A. Pengertian dan Tujuan Hak Imunitas 1. Pengertian Hak Imunitas

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.36

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut (Fitzgerald, 1966: 221):37

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.

4. Comission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014, hlm. 54.

37 Ibid., hlm. 55.

Pengertian “hak” pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit; kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.38

Hak imunitas dapat dipahami sebagai hak kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Ada beberapa pengertian mengenai hak imunitas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi hak imunitas sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.39

Istilah hak imunitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “immunity” yang mempunyai arti kekebalan, juga dapat diartikan “tidak dapat diganggu gugat”.

Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut.

Sementara itu menurut Black Law Dictionary, hak imunitas sebagai berikut: “ any exemption from a duty, liability, or service of process such an exemption granted

38 Ibid., hlm. 56.

39 Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring).

to a public official”.40 Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka kurang lebih mempunyai arti beberapa pengecualian dari kewajiban dan tanggung jawab dari proses yang diberikan oleh masyarakat resmi, yang dalam aplikasi ketatanegaraan di Amerika mempunyai 2 lingkup wilayah:

1. Tidak boleh ditangkap pada saat sidang berlangsung, kecuali tindak pidana makar, kejahatan berat, seperti pembunuhan dan terhadap pelanggaran perjanjian perdamaian.

2. Pada saat setiap pidato, debat, opini, penyampaian pendapat pengambilan suara, laporan tertulis dan penyampaian petisi yang dirasa penting untuk disampaikan dalam rangka fungsi legislatif yang dilakukan dalam sidang parlemen.

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia hak imunitas disebut dengan istilah hak kekebalan. Di sini secara etimologi mempunyai 2 pengertian. Pertama, kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima. Kedua, perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.

Hak kekebalan diplomatik dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian: Pertama, kekebalan pribadi, meliputi: a) kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, semisal dari penangkapan dan penahanan, b) perlindungan terhadap gangguan atas

40 Anugerah Andara, “Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki Oleh Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 5.

dirinya, c) kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan hukum perdata, d) kebebasan terhadap kewajiban menjadi saksi. Kedua, kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman pribadi, yang meliputi: a) kebebasan dari paksaan untuk memasuki kantor perwakilan dan kediaman pribadi, b) kebebasan dari pemeriksaan dan penahanan gedung, alat perlengkapan, seperti alat pengangkutan.

Ketiga, kekebalan korespondensi, meliputi: a) kekebalan arsip dan dokumen yang tidak dapat diganggu gugat, b) kekebalan surat-menyurat perwakilan dan stafnya, c) kekebalan atas diplomatik yang tidak boleh dibuka.41

Hak kekebalan (inviolability right dan immunity right) mengandung 2 pengertian.

Dalam pengertian inviolability, hak ini berarti: 1) kekebalan diplomatik terhadap alat- alat kekuasaan negara penerima, dan 2) perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak swasta. Sedangkan dalam pengertian immunity right adalah kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.

Maka dari beberapa definisi terjemahan kata per kata (word to word) maupun terjemahan secara harafiah dapat dipahami bahwa hak imunitas adalah hak yang dimiliki suatu subjek (orang) untuk terbebas dari suatu objek tertentu dikarenakan subjek tersebut memiliki suatu kewenangan atau jabatan sehingga diberikan keistimewaan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.42

41 Setiawan, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VI, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.304.

42 Anugerah Andara, Op. Cit., hlm. 6.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian:

1. Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.

2. Kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.43

Dalam hukum dikenal juga 2 macam hak imunitas, yaitu:

1. Hak imunitas mutlak, hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk ke dalam hak imunitas mutlak (absolut) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya.

2. Hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.44

43 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rimba Cipta, 1999, hlm. 155.

44Muhammad Muniri, Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI menurut UU No. 17 Tahun 2014, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR dapat dikategorikan ke dalam hak imunitas (absolut).

Artinya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.45

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat dan sebagai cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengaturan (regelende functie) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak

45 Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara, Jurnal Rechts Vinding, hlm. 1.

mengatur dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014.

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) UU MD3 yaitu terdiri dari dua hal, pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan ha lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

2. Tujuan Hak Imunitas

Hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR bukan tanpa alasan diberikan oleh undang-undang. Namun, semata-mata karena untuk melindungi anggota DPR dari jeratan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota DPR memiliki berbagai hak-hak istimewa. Setiap hak yang dimiliki sangat membantu kinerja anggota DPR, salah satu hak tersebut adalah hak imunitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR hanya dapat digunakan ketika seseorang anggota menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan

kinerja mereka. Anggota-anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak imunitas. Akan tetapi, hak imunitas ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti melakukan korupsi karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam UU MD3 memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

B. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Menurut UU No. 17 Tahun 2014

1. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945

Dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.