DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP

UNTUK PENETAPAN LABA

MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

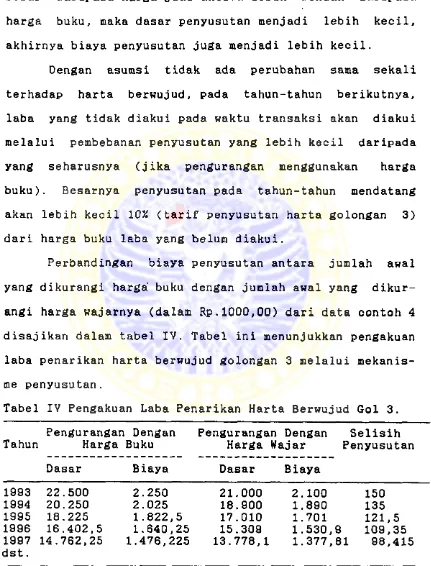

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

■

2.04c f 9

S 'A-sy

D IA JU K A N OLEH

M. ALI ASYHAR

No. Pokok : 048812917

K E P A D A

SKRIPSI

ANALISIS PENGAKUAN PENYUSUTAN

DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP

UNTUK PENETAPAN LABA

MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

DIAJUKAN OLEH :

M. ALI ASYHAR

No. Pokok : 048812917

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

TANGGAL

KETUA JURUSAN,

-SURABAYA,...

TELAH DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT.

atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyara-

tan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi

Universitas Airlangga, sehingga mutlak harus dipenuhi

oleh mahasiswa.

Kiranya skripsi ini sulit terselesaikan tanpa ban-

tuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang

baik ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Budi Setiorahardjo, selaku dosen pembimbing

dalam penulisan skripsi ini. Beliau telah banyak

membantu demi kelancaran skripsi ini.

2. Rekan Arief Tejo Sumartono, tanpa bantuannya rasanya

sulit untuk menyelesaikan skripsi ini dengan secepatn-

ya.

3. Juga rekan Hasan S., Sugeng S., dan Hasyim. Teriina

kasih atas pemberian dorongan/motivasi untuk secepatn-

ya menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada

rekan-rekan jurrassie '88 UNAIR.

4. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Johar

Djaelani dan Mas Heru Tjaraka yang telah berkenan mel-

Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka kami

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesem-

purnaan, untuk itu segala kritik yang konstruktif akan

diterima dengan senang hati.

Akhirnya kami berharap mudah-mudkhan skripsi ini

bisa membawa manfaat yang besar bagi perkembangan akun

tansi dan perpajakan di Indonesia. Amiin.

Surabaya, Akhir Juni 1995

Penulis

M. Ali Asyhar

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... I

DAFTAR ISI ... Ill

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... .4

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori ... 7

2.1.1. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan aktiva Tetap Menurut Akuntansi... 7

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap ... 7

2.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap ... 8

2.1.3. Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap.. 24

1. Laba Rugi Penarikan ... 25

v • 2. Laba Rugi Pertukaran ... 26

2.1.2. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap Menurut Perpajakan ... 28

2.1.2.1. Harta yang disusutkan ... 28

2.1.2.2. Penyusutan Harta berwujud dan tak Berwujud menurut perpajakan.... 36

disusut-kan dan jangka waktu penyusutan ... 44

2.1.2.4. Tarif, Dasar, dan metode penyusu tan ... 47

2.1.2.5. Laba Rugi Penarikan ... 50

2.2. Metode Penelitian ... 55

2.2.1. Definisi Operasional ... 55

2.2.2. Jenis dan sumber Data ... 55

2.2.3. Teknik Analisis ... 56

BAB III PEMBAHASAN 3.1, Pengaruh Ketentuan Tentang Penyusutan Terhadap Laba Kena Pajak ... 57

3.1.1. Basis Pembukuan ... *... 58

3.1.2. Harta Yang Disusutkan ... 65

3.1.3. Penentuan Harga Perolehan ... 75

3.1.4. Pengelompokan Harta dan Jangka Waktu Penyusutan ... 96

3.1.5. Tarif, Dasar, dan Metode Penyusutan .... 104

3.2. Pengaruh Pengakuan Laba Rugi Penarikan Terhadap Laba Kena Pajak ... 129

3.2.1. Pengakuan Laba Penarikan dan Pertukaran.. 131

3.2.1. Pengakuan Rugi Penarikan dan Pertukaran.. 137

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan ... 151

4.2. Saran ... 156

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menuju era industrialisasi seperti yang

digalakkan oleh pemerintah dan dalam era perekonomian

saat. ini, aktiva tetap akan semakin banyak digunakan

dalam dunia usaha. Aktiva tetap biasanya meliputi jumlah

yang besar dari keseluruhan aktiva, lebih-lebih untuk

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Pembeba

nan aktiva tersebut sebagai biaya dilakukan melalui

penyusutan, deplesi, dan amortisasi selama beberapa

tahun. Istilah aktiva tetap tidak dikenal dalam perpaja

kan, istilah ini hanya dikenal dalam akuntansi. Sedang

perpajakan (pajak penghasilan di Indonesia) menggunakan

istilah harta berwujud dan harta tidak berwujud.

Pembebanan aktiva tetap sebagai biaya dalam akuntan

si dikenal dengan istilah penyusutan untuk aktiva berwu

jud, deplesi untuk sumber alam, dan amortisasi untuk

aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan. Perpa

jakan menggunakan istilah penyusutan untuk harta berwujud

dan amortisasi untuk harta tidak berwujud, beban yang

ditangguhkan, hak penambangan minyak dan gas bumi, dan

hak pengusahaan hutan (HPH). Istilah deplesi tidak ada

dalam perpajakan. Istilah-istilah ini sebenarnya sama,

menjadi biaya dengan cara yang sistenatis dan rasional

selama taksiran masa pemanfaatan.

Disatu sisi pemerintah berkepentingan memungut

pajak, disisi lain pemerintah berkewajiban mendorong

industrialisasi. Oleh karena itu ketentuan perpajakan

harus dapat memenuhi dua hal yang saling bertentangan

tersebut. Jangan sampai ketetentuan penyusutan perpajakan

hanya dapat memasukkan pajak ke kas negara, tetapi mem-

buat perusahaan tidak berkembang karena enggan melakukan

ekspansi industrialisasi.

Seiring dengan proses industrialisasi, maka banyak

perkembangan baru dalam cara perolehan. aktiva tetap

misal ruilslag; build, operate, and transfer (BOT);

build, operate, and own (BOO). Ruilslag sebenarnya bukan

hal baru dalam akuntansi maupun perpajakan, karena ruils

lag merupakan pertukaran aktiva dalam hal ini tenah.

Seperti dikemukakan A.P. Parlindungan, “pada waktu ini

banyak sekali dilakukan ruilslag dari sejunlah tanah

instansi pemerintah dengan swasta. Swasta menyediakan

lahan dan bangunan pengganti, kemudian swasta memperoleh

lahan eks instansi pemerintah tersebut.*

Sedang BOT (Build, Operate, and Transfer) sesuai

dengan arti yang terkandung didalamnya, maka harta yang

dibangun, dikelola dalam jangka waktu tertentu kemudian

diserahkan kepada pihak lain. Pihak pSnerima ini bukannya

menerima harta BOT tanpa pengorbanan. Pengorbanan pihak

penerima ini berupa kesanggupan untuk menyediakan lahan

atau lokasi tempat pembangunan aktiva yang bersangkutan.

Dengan demikian kepemilikan aktiva BOT oleh pihak pemban-

gun tidaklah tetap, tetapi hanya sementara yaitu untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang

dibuat oleh kedua belah pihak. Karena setelah jangka

waktu pengelolaan sesuai perjanjian habis, aktiva BOT

harus diserahkan kepada pihak penyedia lokasi.

Disamping BOT ada lagi BOO (Build, Operate, and

Own). Berbeda dengan BOT, dalam BOO tidak ada ketentuan

yang mengharuskan pihak pembangun menyerahkan aktiva BOO

kepada pihak manapun. Kepemilikan aktiva BOO bersifat

tetap, selama tidak dijual atau dialihkan kepada pihak

lain. Jadi dalam hal ini kepemilikan aktiva BOO sama

dengan kepemilikan aktiva yang diperoleh seperti dari

pembelian biasa.

2. Perunusan Hasalah

Keskipun antara akuntansi dan perpajakan mempunyai

pengertian yang pada dasarnya sama mengenai aktiva berwu

jud dan tak berwujud, tetapi masih terdapat perbedaan

pengakuan terhadap suatu aktiva boleh diakui

Dan Lsesuni d e n g a n lal.ur beLcikut^ m a s a l a h s e p e r t i >J i

atas, m a k a y a n g m e p j a d i m a s a l a h di sini a d a l a h b a h w a *

p e r b e d a a n - p e r b e d a a n t e r s e b u t ada y a n g b e l u m d i a t u r atau

d i t u a n g k a n d a l a m p e r a l u r a n - p e r a t u r a n , b ai k o le h p e r p a j a

kan m a up un akuntansi.

3. 'i’ujuan Perisi itian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari peneli

tian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perbedaan-

perbedaan dalam pengakuan penyusutan dan laba rugi

penarikan aktiva tetap baik menurut akuntansi maupun

perpajakan.

2. Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang ada

sekarang masih capat diterapkan atas perkembangan-

perkembangan baru ataukah perlu dikeluarkan ketentuan

baru.

3. Dengan penelitian ini pula diharapkan diketahui apakah

ketentuan yang ada telah cukup untuk mencegah penghin-

daran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. l'kut memberi aumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan ,

terutama dibidang akuntansi dan perpajakan.

2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyusu

dapat diambil manfaatnya sesuai dengan permasalahan

yang ada.

3. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

5. Sistenatila Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Secara garis

besar isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang permasa

lahan, pembatasan masalah, tujuan yang ingin

dicapai dan manfaat penelitian serta siste-

matika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua akan menguraikan teori pengakuan

biaya penyusutan dan laba rugi penarikan

aktiva tetap dari sudut pandang akuntansi

dan perpajakan. Landasan teori ini akan

merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan 1994

disamping prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan perpajakannya merujuk pada UU PPh

1994 di Indonesia maupun ketentuan yang

berada dibawahnya.

BAB III : Pembahasan

Bab ketiga membahas masalah ketentuan penyu

sutan atas harta berwujud dan harta tak

harta yang dapat disusutkan, penentuan harta

perolehan, pengelompokan harta dan jangka

waktu penyusutan, tarif, dasar, dan metode

penyusutan; serta membahas ketentuan penga-

kuan laba rugi penarikan harta berwujud dan

harta tak berwujud.

BA5 IV : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan

dari hasil pembahasan bab-bab terdahulu dan

saran-saran untuk memperbiki ketentuan

penyusutan dan amortisasi serta pengakuan

laba rugi penarikan harta berwujud dan harta

tak berwujud khususnya untuk keperluan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penyusutan, Laba Rug! Penarikan Aktiva Tetap

Menurut Akuntansi

2.1.1.1. Penflertian Aktiva.,Tetap. Pengertian aktiva

tetap, menurut IAI, yang dltuangkan dalam SAK 1994 Nooer

16 paragraf 05 adalah sebagal berikut :

Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operas! perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2

Pengertian di atas hampir sama dengan pengertian

aktiva tetap menurut Eldon S. Hendriksen, hanya dia

menambah ciri lain yang tak disebut SAK 1994, "they are

all nonmonetery in nature;... yaitu aktiva tetap

bersifat non moneter.

Dari pengertian tersebut suatu jenis aktiva

dimasuk-kan sebagai aktiva tetap oleh suatu perusahaan, tetapi

oleh perusahaan lain dapat saja dikelompokkan sebagai

2IAI.Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 16, Para graf 05, Salemba Empat, Jakarta, 1994.

persediaan atau sebagai investasi jangka panjang.

Sedangkan yang dimaksud aktiva tidak berwujud menur

ut SAK 1994 PSAK Nomor 19 paragraf 02 adalah, "Aktiva tak

(intangible asset) adalah aktiva tak lancar (non current

asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian

dan hukum kepada pemiliknya ...“4

Masa manfaat aktiva tidak berwujud ada yang dibatasi

oleh ketentuan atau peraturan lain, misal hak paten, hak

cipta, dan franchise, ada pula yang mempunyai masa man

faat yang tidak terbatas waktunya misalnya goodwill.

2.1.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap- Telah disebutkan

di atas bahwa masa manfaat aktiva tetap dan aktiva tidak

berwujud lebih dari setahun, sedangkan pengeluaran untuk

memperoleh aktiva tersebut hanya pada satu waktu. Untuk

menunjukkan biaya karena pemakaian aktiva tetap, maka

diadakan pembebanan biaya melalui penyusutan. Pembebanan

melalui penyusutan ini merupakan upaya untuk menaati

konsep matching cost against revenue. Penandingan ini

memang sulit dilakukan dan sangat diragukan ketepatannya.

Penyebab hal ini adalah bahwa pembebanan penyusutan tidak

terlepas dari taksiran-taksiran manajemen. IAI memberikan

pengertian penyusutan dalam SAK 1994, yaitu PSAK No. 17

paragraf 02 sebagai berikut:

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diesti- masi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa penyusutan,

deplesi, serta amortisasi ketiga-tiganya mempunyai arti

sama. Yaitu alokasi atas nilai aktiva tetap sebagai

biaya, yang mana masing-masing istilah diperuntukkan

terhadap aktiva dengan memperhatikan wujud (jenis) aktiva

tetap. Oleh karena itu seolah-olah aktiva tetap dibagi

menjadi tiga jenis yaitu berwujud, sumber alam, dan tak

berwujud. Memang benar aktiva tetap mencakup pula sumber

alam, tetapi tidak demikian halnya dengan aktiva tidak

berwujud. Jika dilihat dari prinsip aktiva dalam PAI

1984, 1AI memisahkan aktiva tak berwujud dari aktiva

tetap, yang masing-masing merupakanpos tersendiri dan

terpisah satu sama lain dalam neraoa.

Skripsi ini hanya membahas mengenai alokasi pembeba

nan aktiva tetap dan aktiva tidak.berwujud sebagai biaya

melalui penyusutan dan amortiasi. Akan tetapi, secara

ringkas dapat dijelaskan penyajian aktiva tetap dan

aktiva tidak berwujud dalam neraca. Komponen aktiva

terdiri dari aktiva lancar, investasi, aktiva tetap,

aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Di sini

jelas bahwa altiva tetap dipisahkan dari aktiva tidak

berwujud. Sedang dalam pengertian aktiva tetap mencakup

pula sumber alam.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah beban

penyusutan yaitu dasar penyusutan, taksiran umur manfaat

atau jangka waktu penyusutan, dan metode penyusutan.

Dasar Penyusutan

Pengertian dasar penyusutan menurut Schroeder,

McCullers dan d a r k adalah sebagai berikut, "The depre

ciation base is that portion of the cost of the asset

that should be charge to expense over its expected useful Q

service life.*'0 Jadi dasar penyusutan merupakan bagian

dari nilai aktiva yang akan dibebankan sebagai biaya

selama taksiran masa manfaat.

Dengan demikian, jumlah seluruh nilai perolehan

tidak secara otomatis menjadi dasar penyusutan. Hal ini

disebabkan adanya nilai sisa, yang ditaksir akan dapat

diterima, jika aktiva tersebut tidak dipakai lagi dan

dijual. Nilai perolehan akan sama dengan dasar penyusutan

bila taksiran nilai sisanya adalah nihil.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar

penyusutan dipengaruhi oleh nilai perolehan dan nilai

sisa. Nilai perolehan aktiva tetap itu sendiri

dipengaru-^Richard G. Schroeder, Levis D. McCullers, dan Myrtle Clark, Accounting Thporv Text And Reading. Edisi ketiga,

hi oleh cara perolehan. Berikut ini diuraikan cara pero

lehan aktiva tetap dan komponen-komponen yang termasuk

nilai perolehan.

a. Aktiva tetap yang Diperoleh Dalaii Bentuk Siap Pakai

Aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebe-

sar harga beli aktiva yang bersangkutan ditambah biaya-

biaya lain misalnya bea masuk, biaya pemasangan, biaya

angkut, pajak penjualan barang mewah jika aktiva yang

dibeli merupakan barang mewah (PPn BM) sesuai undang-

undang, sehingga aktiva yang dimaksudkan benar-benar siap

untuk digunakan. Sedang pajak pertambahan nilai (PPN)

masukan atas pembelian barang jika dapat dikreditkan dari

PPN keluaran maka tidak termasuk biaya yang dikapitalisa-

si. PPN yang dikapitalisasi adalah PPN yang tidak dapat

dikreditkan dari PPN keluaran. Untuk pembelian tunai

harga beli adalah sebesar yang dibayarkan.

Sedangkan pembelian dengan cara kredit atau angsur-

an, maka harga perolehan aktiva adalah harga yang sehar-

usnya dibayar jika aktiva tersebut dibeli secara tunai.

Dengan perkataan lain harga perolehan.adalah harga tunai,

tidak termasuk unsur bunga yang dibayarkan.

b. Aktiva Tetap yang Dibangun Sendiri

Harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri

meliputi seluruh biaya berkenaan dengan pembangunan

ini mencakup bahan langsung, upah langsung, biaya produk

si tak langsung. Masalah timbul bila pembangunan dibiayai

dengan dana pinjaman. IAI memberikan pernyataan dalam

PSAK No. 26 bahwa pinjaman ini boleh dikapitalisasi, jika

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Biaya pembangunan aktiva tersebut dapat diakumulasikan secara terpisah.

2. Diperlukan jangka waktu yang cukup , lama untuk membangun atau memproduksi aktiva yang bersangku tan .

3. Pembangunan atau produksi tersebut memerlukan biaya yang besar, sehingga melibatkan perusa haan dengan niaya bunga yang tinggi.

c. Aktiva Tetap Diperoleh dari Pertukaran Aktiva Non noneter

Pencatatan aktiva yang diperoleh dengan cara ini,

perlu memperhatikan jenis pertukarannya. Pertukaran

aktiva tidak sejenis, perolehan dioatat dengan nilai

wajar/pasar (berkaitan dengan laba rugi, akan dibahas

tersendiri).

Pertukaran aktiva sejenis, harga perolehan aktiva

tetap pada dasarnya adalah nilai buku atau harga pasar

aktiva yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Pertukar

an sejenis tidak melibatkan uang, aktiva dicatat sebesar

harga buku atau harga pasar, mana yang lebih rendah. Jika

melibatkan uang, uang yang diserahkan manambah harga buku

atau harga pasar yang lebih rendah tadi. Sedang

an sejenis dengan menerima uang, maka harus dilihat

dahulu penjumlahan uang yang diterima dengan herga pasar

aktiva yang diterima. Jika penjumlahan tersebut lebih

kecil dari harga buku aktiva yang diserahkan, maka harga

perolehan aktiva yang diterimadicatat sebesar harga pasar

aktiva yang diterima. Bila penjumlahan tersebut lebih

besar dari harga buku aktiva yang diserahkan, maka harga

buku aktiva yang diserahkan diperlakukan menjadi dua

bagian yaitu bagian yang dijual dan bagian yang ditukar,

yang nilainya proporsional dengan kas yang diterima dan

harga pasar aktiva yang diterima. Bagian harga buku

aktiva yang ditukar inilah yang menjadi nilai perolehan

aktiva yang diterima.

Bagian harga buku yang dijual dan harga buku yang

ditukar ditentukan sebagai berikut. Bagian harga buku

yang dijual adalah kas dibagi penjumlahan (kas dan harga

wajar aktiva yang diterima) dikalikan harga buku aktiva

lama yang ditukar.Dan bagian harga buku aktiva yang

ditukar adalah harga wajar aktiva yang diterima dibagi

penjumlahan dikalikan harga buku aktiva lama yang ditu

kar .

Berikut ini diberikan contoh-contoh untuk memperje-

las uraian pertukaran aktiva sejenis.

Contoh 1, pertukaran sejenis tidak melibatkan uang.

Nilai perolehan aktiva lama RplO.000.000,00 dan akumulasi

terse-but mempunyai harga pasar (a) Rp2.500.000,00 atau (b)

Rpl.000.000,00 adalah sebagai berikut.

Harga ,Pasar£a)• Harga pasar (by

Aktiva baru 2.000.000 1.000.000

Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000

Rugi pertukaran - 1.000.000

Aktiva lama 10.000.000 10.000.000

contoh 2, seandainya dalam transaksi contoh i terse

but di atas melibatkan uang, yaitu dengan menyerahkan

uang sejumlah Rp5.000.000,00, maka pencatatannya menjadi

sebagai berikut.

Harga pasar (a^ Harga pasar (b)

Aktiva baru 7.000.000 6.000.000

Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000

Rugi pertukaran - 1.000.000

Aktiva lama 10.000.000 10.000.000

kas 5.000.000 5.000.000

Contoh 3, sedang bila transaksi oontoh 1 melibatkan

uang, dengan menerima uang Rp500.000,00, maka pencata

tannya adalah sebagai berikut.

Harga pasar <ai Harga pasar (b)

Kas 500.000 500.000

Aktiva baru 1.600.000 500.000

Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000

Rugi pertukaran * 1.000.000

Akt iva lama 10.000.000 10.000.000 Laba pertukaran 100.000

D. Cara Penetapan Aktiva Tetap yang Diperoleh Secara

Gabungan

Pembelian sekelompok aktiva yang dilakukan sekalian,

harga perolehan aktiva gabungan tersebut ke masing-masing

aktiva, dengan perbandingan nilai wajar masing-masing

aktiva yang dibeli tersebut. Hal ini untuk menghasilkan

ketepatan penghitungan harga perolehan aktiva.

e. Aktiva yang Diperoleh dari Sumbangan

Harga perolehan aktiva yang diperoleh dari sumbangan

atau hibah atau sejenisnya dicatat sebesar harga dan

bukan merupakan pendapatan tetapi dicatat sebagai modal

yang berasal dari sumbangan.

f. Perolehan Aktiva Tetap dengan Sena Guna Usaha

Sewa guna usaha atau leasing dapat diartikan sebagai

berikut:

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa- guna- usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh (Leas- see) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pernyataan IAI No. 30 membagi jenis leasing menjadi

capital lease/finance lease dan operating lease, yang

pembedaannya didasarkan pada arti ekonomis bukan makna

hukum formalitas.

Suatu transaksi sewa guna usaha, menurut PSAK

No.30, dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa

guna usaha atau leassee (dan sebagai finance lease bagi

perusahaan sewa guna usaha atau lessor) Jika memenuhi 3

syarat. Ketika syarat menurut Pernyataan IAX No. 30

tersebut sebagai berikut :

1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membe- li aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya sebagai keun- tungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).

3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika ada satu syarat yang tidak dipinuhi maka tra-

saksi harus dikelompokkan sebagai transaksi operating

lease.

Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap sewa guna

usaha jenis finance lease oleh perusahaan sewa guna usaha

(lessor) meskipun secara hukum masih memiliki aktiva

tersebut, tetapi secara ekonomis telah memindahkan hak

dan resiko atas aktiva kepada lessee, maka lessor tidak

mencatat dalam pembukuannya, selanjutnya penyusutan atas

aktiva yang bersangkutanpun tidak ada. Sebaliknya bagi

penyewa guna usaha atau lessee, perolehan aktiva ini

disebut sebagai capital lease dan dicatat sebesar nili

tunai dari seluruh pembayaran berkala dan harga opsi, dan

diamortisasi selama masa manfaat yang ditaksir.

Sedang untuk jenis operating lease, hal ini tidak

/ *

berbeda dengan sewa-menyewa biasa. Lessor tetap mencatat

aktiva dan menyusutkannya, lessee tidak mencatat aktiva

dan tidak menyusutkan atau mengamortisasinya.

g. Perolehan Aktiva Tak Berwujud

Perolehan aktiva ini meliputi seluruh biaya yang

terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tersebut. Aktiva

tak berwujud yang dikembangkan sendiri, kapitalisasi

dilakukan bila pengeluaran dapat diidentifikasi atas

aktiva yang bersangkutan. Bila tidak, pengeluaran dibe-

bankan langsung sebagai biaya.

Termasuk dalam aktiva tak berwujud ini antara lain

adalah hak oipta, hak paten, dan franchise (yang mempun-

yai masa manfaat tidak terbatas).

Disamping harga perolehan , biaya-biaya setelah

perolehan untuk penambahan, perbaikan, atau penggantian

komponen aktiva yang memperpanjang masa manfaat, mening-

katkan kapasitas atau mutu, maka biaya-biaya ini harus

dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan.

Setelah mengetahui harga perolehan, maka langkah

selanjutnya adalah menaksir nilai sisa untuk' menetapkan

dasar penyusutan. Dalam hal ini mutlak tergantung kebija-

kan manajemen.

Apabila terjadi penarikan aktiva tetap maupun aktiva

penyusu-tan. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebet akumulasj.

penyusutan dan mengkredit harga perolehan (termasuk di

dalamnya biaya-biaya yang tadinya dikapitalisasi dengan

cara menambah harga perolehan). Jika dari penarikan ini

ada diterima kas, selisih kas yang diterima dengan harga

buku merupakan laba rugi.

Jangka Waktu Penyusutan

Pada sub bab terdahulu telah dikemukakan bahwa

alokasi aktiva tetap sebagai biaya dilakukan selama

taksiran umur ekonomisnya. Selain itu SAK 1994 Juga

menyebutkan penyusutan dan amortisasi harus dilakukan

secara layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Artin-

ya biaya penyusutan/amortisasi harus dibebankan pada

tahun yang menerima panghasilan dari penggunaan aktiva.

Tahun yang tidak menerima manfaat aktiva tersebut, konse-

kuensinya juga tidak dibebani biaya penyusutan atau

dengan kata lain aktiva yang sudah tidak digunakan lagi,

maka tidak ada lagi penyusutan atas aktiva tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menandingkan

antara biayayang terjadi dengan penghasilan yang dipero

leh dari pengorbanan biayanya atau (matching cost against

revenue). Apabila terdapat aktiva yang tidak digunakan

lagi yang jumlah nilainya besar, aktiva tersebut dicatat

dalam kelompok aktiva lain-lain berdasarkan nilai reali-

Tahun-tahun yang akan dibebani biaya penyusutan dan

amortisasi tergantung taksiran manajemen. Taksiran mana

jemen dapat didasarkan pada waktu atau unit penggunaan

atau kriteria lain. Taksiran ini sepenuhnya tergantung

pada manajemen perusahaan yang bersangkutan. Artinya,

manajemen di suatu perusahaan dapat menaksir berbeda

dengan manajemen di perusahaan lain atas aktiva yang

sama. Namun, taksiran harus tetap rasional, serta mengacu

pada hubungan biaya dan manfaat atas penggunaan aktiva

bersangkutan, sehingga mencerminkan hanya tahun-tahun

yang memperoleh penghasilan dari penggunaan aktivalah

yang dibebani biaya penyusutan atau amortisasi.

Jadi meskipun jangka waktu penyusutan atau amortisa

si tidak dapat ditetapkan secara pasti, tetapi tahun-

tahun yang dibebani biaya penyusutan dan amortisasi harus

dapat dipastikan telah memanfaatkan aktiva tetap dan

aktiva tak berwujud. Konsekuensi dari prinsip ini, misal

ada aktiva yang belum habis alokasi pembebanan penyusu

tannya, karena sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka tahun-

tahun yang tidak memanfaatkan tidak dibebani penyusutan.

Oleh karena penyusutan dibebankan pada masa yang

menerima manfaat, maka jika aktiva baru digunakan pada

pertengahan tahun, beban untuk tahun yang bersangkutan

juga hanya setengah dari pembebanan tahunan. Ada beberapa

cara perlakuan terhadap pengakuan penyusutan atas aktiva

berjalan, yaitu sebagai berikut. is recognised on retirement.

5. Depreciation is recognised for a full year on acquisition during the year but no depreciation is recognised on retirement.10

Hetode Penyusutan

Pembebanan biaya penyusutan dapat dilakukan melalui

berbagai metode. Metode penyusutan dan amortisasi yang

diakui oleh SAK 1994 adalah sebagai berikut.

a. Metode Penyusutan Berdasarkan Vaktu

1. Metode Garis Lurus

Metode ini membebankan Jumlah biaya penyusutan

yang sama atas nilai dasar penyusutan ke tahun-tahun

selama masa manfaat. Tarif metode penyusutan ini

adalah 1/n, n adalah umur aktiva atau masa manfaat.

Jumlah biaya penyusutan tiap-tiap tahunnya tersebut

adalah sebesar dasar penyusutan dibagi dengan masa

manfaatnya.

2. Metode Pembebanan Menurun

a. Jumlah angka tahun

Metode ini membebankan penyusutan dengan pecahan

jumlah tahun, dan pecahan dimulai dari angka tahun

terbesar kemudian angka pembilang menurun satu demi

satu ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat dije-

laskan dengan contoh berikut. Suatu aktiva tetap

dengan umur manfaat ekonomis 5 tahun, maka jumlah

angka tahunnya adalah 5 + 4 + 3 + 2 + l = 15. pro

porsi penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun

kelima berturut-turut adalah 5/15, 5/15, 3/15, 2/15,

dan 1/15.

b. Saldo Menurun

Metode ini membebsankan penyusutan dengan tarip

tetap yang dikalikan dengan nilai buku. Nilai sisa

dalam hal ini hanya untuk menentukan dasar penyusu

tan (jumlah yang akan disusutkan). Dan peyusutan

hanya akan dilakukan sampai sejumlah dasar penyusu

tan. sedang tarip penyusutan diperoleh dari rumus

1/n, dengan n adalah umur ekonomis.' Beberapa penulis

buku memberikan rumus untuk tarip penyusutan metode

ini sebagai berikut, ”{1 - rV [ r / c ] } ” .11 Dengan n:

umur aktiva, r: nilai sisa, dan c: nilai perolehan.

c. Saldo Menurun Ganda

Metode ini sama dengan metode saldo menurun* hanya

tarifnya dua kali lipat dari tarip saldo menurun.

b. Metode Penyusutan Berdasarkan Unit Penggunaan

1. Metode Jam Jasa

Metode ini membebankan penyusutan berdasarkan jam

jasa yang digunakan. Tarip pembebanan per jam

diperoleh dari dasar penyusutan dibagi taksiran

jam jasa, kemudian penyusutan tiap tahunnya

adalah jam yang digunakan tahun tersebut dikali-

kan tarip pembebanan per jamnya.

2. Metode Jumlah Unit Produksi

Metode ini sama saja dengan metode jam jasa,

hanya tarip pembebanan didasarkan pada jumlah

produk yang digunakan. Tarip pembebanan per unit

produk diperoleh dari dasar penyusutan dibagi

taksiran produk yang akan dihasilkan. Kemudian

biaya penyusutan dalam suatu tahun adalah tarip

per unit dikalikan produk yang benar-benar diha

silkan pada tahun tersebut.

c. Metode Penyusutan Berdasarkan kriteria Lain

1. Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok

a. Metode Group

Metode ini memperlakukan sekelompok aktiva yang

sejenis (similar) sebagai suatu kelompok tunggal

ekonomis dan nilai sisa yang sama. Penyusutan

dibukukan dalam satu pos. Tarip penyusutan dida-

sarkan pada rata-rata nasa manfaat aktiva dalam

kelompok tersebut. Penyusutan diterapkan terhadap

semua aktiva yang masih dipakai dalam kelompok

tersebut tanpa memperhatikan mulainya digunakan .

Penarikan aktiva dilakukan dengan mengkredit

perolehan dan mendebet akumulasi penyusutan. Bila

penarikan ada kas yang diterima, maka akumulasi

penyusutan yang didebet adalah selisih harga

perolehan dengan kas yang diterima (tidak rugi

laba). Sedang penambahan aktiva dicatat dengan

mendebet aktiva ini sebesar harga perolehannya.

b. Hetode Komposit

Metode ini hampir sama dengan metode group, hanya

aktiva yang dikelompokkan lebih bervariasi

(dissimilar). Tarip komposit ditetapkan dengan

menganalisis penyusutan tiap tahun dari masing-

masing aktiva dalam kelompok. Dasar penyusutan

masing-masing aktiva dibagi dengan taksiran masa

manfaatnya, kemudian menjumlahkan masing-masing

hasil bagi tersebut menjadi jumlah tunggal.

Selanjutnya jumlah tunggal ini dibagi dengan

harga perolehan merupakan tarip komposit. Sedang

rata-rata masa manfaat adalah dasar penyusutan

2. Metode Anuitas

Metode ini memperlakukan penyusutan seharusnya

tidak dibebani dengan dasar penyusutan saja,

tetapi juga dibebani bunga seandainya dana terse

but ditanamkan pada aktiva yang menghasilkan.

Beban penyusutan tiap tahun harus mengandung pula

bunga atas dasar penyusutan. Oleh karena itu

nilai tunai dari penyusutan sama dengan harga

perolehan dikurangi nilai tunai nilai sisa.

3. Metode Persediaan

Metode ini memperlakukan pembebanan penyusutan

sama dengan persediaan. Aktiva yang sudah tidak

ada atau tidak dipakai, dibebankan sebagai penyu

sutan. Hal ini dapat dilakukan dengan arus perta-

ma masuk pertama keluar [FIFO] atau terakhir

masuk pertama keluar [LIFO].

Untuk amortisasi pada umumnya menggunakan metode

garis lurus, namun demikian tidak menutup kemungkinan

penggunaan amortisasi lain, apabila metode tersebut

dianggap lebih layak dan lebih mencerminkan penandingan

biaya dan manfaat.

2.1.1.3.Laba__Rugi__ Penarikan Aktiva Tetap. Aktiva

tetap atau aktiva tak berwujud jika telah tua dan tidak

ekonomis lagi maka akan ditarik dari pemakaian. Penarikan

kemudian aktiva lama dijual atau tidak dipakai lagi. Atau

bisa juga menukar dengan aktiva lama dengan aktiva yang

baru. Berikut ini diuraikan pengakuan laba rugi penarikan

[disposal] dan pertukaran [exchange].

1. Laba Rugi Penarikan

Manajeman dengan segala pertimbangannya dapat memu-

tuskan untuk menarik aktiva tetap. Aktiva tetap atau

aktiva tidak berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan, maka

aktiva tersebut tidak boleh membebani periode yang tidak

menerima manfaatnya. Artinya jika suatu aktiva ditarik

dari suatu pemakaian, sedang nilai bukunya masih ada,

nilai buku tersebut tidak dibebankan pada periode-periode

berikutnya [yang tidak lagi memanfaatkannya]. Nilai buku

ini dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya

penarikan. Pengakuan ini dilakukan dengan mengkredit

harga perolehan dan mendebit akumulasi penyusutan, sedang

nilai buku yang masih ada diakui sebagai kerugian.

Apabila penarikan dilakukan dengan menjual aktiva,

maka selisih kas dengan nilai buku merupakan keuntungan

atau kerugian, yang harus diakui pada periode terjadinya.

Selisih lebih adalah keuntungan, dan selisih kurang

adalah kerugian.

>

Pengakuan keuntungan dan kerugian penarikan aktiva

tetap seperti diatas berlaku juga terhadap penarikan

tidak memberikan manfaat ekonomis, maka nilai buku yang

masih ada dihapuskan sebagai kerugian. Aktiva tak berwu

jud yang ditarik dengan cara dijual, selisih lebih atau

kurang kas atas nilai buku adalah keuntungan atau keru

gian .

2. Laba Rugi Pertukaran

Untuk pertukaran aktiva ini layaknya mungkin hanya

terjadi pada aktiva tetap, tidak terjadi pada aktiva

tidak berwujud. Oleh karena itu SAK 1994 tidak mengatur

pengakuan laba rugi pertukaran aktiva tak berwujud,

sepertinya halnya PAI 1984 juga tidak mengatur perolehan

aktiva tak berwujud dari pertukaran.

SAK 1994 membagi pertukaran aktiva tetap menjadi dua

jenis, yaitu pertukaran aktiva tidak sejenis dan sejenis.

Pertukaran aktiva tidak sejenis, perbedaan antara nilai

buku aktiva yang diserahkan dengan harga wajarnya dicatat

sebagai laba atau rugi dan diakui pada periode terjadin

ya.

Pertukaran aktiva sejenis, kerugian selalu diakui

pada periode terjadinya pertukaran seperti halnya pertu

karan tidak sejenis. Namun, keuntungan dari pertukaran

aktiva sejenis, tidak langsung diakui tetapi ditangguh

kan. Disamping itu harus dilihat dulu, apakah pertukaran

ini melibatkan uang atau tidak. Bila tidak melibatkan

melibat-kan uang tapi justru menyerahmelibat-kan uang, juga tidak ada

pengakuan keuntungan. Pengakuan keuntungan pertukaran

aktiva sejenis baru ada, bila menerima uang, dan harga

wajar aktiva lebih tinggi dari nilai bukunya. Laba yang

diakuipun hanya sebagaian, yaitu sebesar perbandingan

antara uang yang diterima dibagi penjumlalahan uang dan

nilai wajar aktiva yang diterima dikalikan keuntungan

[selisih harga wajar aktiva yang diserahkan dengan nilai

bukunya].

Pengakuan laba seperti di atas karena berpegangan

pada prinsip bahwa, ” ... earning process is complete or

virtually complete, and exchange has taken place."12 Laba

rugi diakui bila proses memperoleh penghasilan telah

sempurna atau selesai atau nyata-nyata telah selesai dan

pertukaran telah terjadi. Pertukaran sejenis ini dianggap

proses memperoleh penghasilan belum selesai.

Sedang pengakuan keuntungan sebagian, hal itu dia

nggap bahwa jumlah itulah proses memperoleh penghasilan

telah sempurna (karena sebagian itulah yang telah

dijual). Hal di atas sejalan dengan opini APB No. 29,

bahwa pertukaran aktiva sejenis merupakan "... exchanges

that do not result in the culmination of the earning

process."^

12Schroeder, Hccullers, dan Clark, o p. cit.r hal. 72.

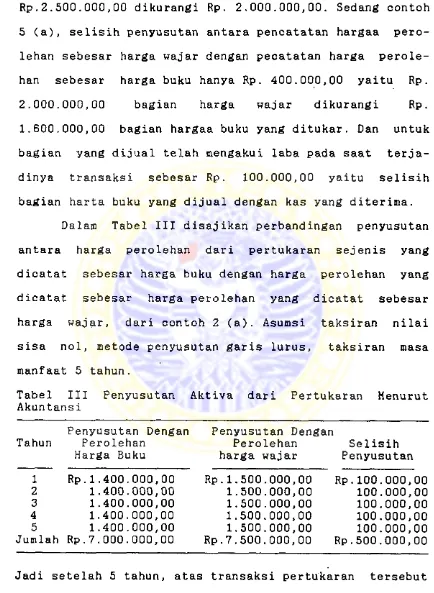

Pengakuan laba rugi atas pertukaran menganut konsep

konservatisme, yaitu bila menghadapi alternatif yang

tidak pasti, selalu dipilih kemungkinan yang paling

merugi. Jadi apabila harga wajar atau harga pasar aktiva

lebih kecil dari harga buku,maka akan diakui kerugian dan

mencatat perolehan aktiva dengan harga wajar atau pa-

sarnya. Sedang bila harga wajar atau pasar aktiva lebih

tinggi daripada harga bukunya, maka tidak langsung menga

kui laba, tetapi memilih untuk menangguhkan laba dan

mencatat aktiva sebesar harga bukunya. Laba yang ditang

guhkan ini akan diakui melalui pengakuan beban penyusutan

yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi seolah-

olah tidak ada pengakuan laba yang ditangguhkan tadi, hal

ini dikarenakan tidak dinyatakan dalam suatu rekening

tertentu yang secara eksplisit menyebutkan pengakuan

laba.

2.1.2. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap

Menurut Perpajakan dan Permasalahannya

2.1.2.1. Harta yang Disusutkan. Pengertian harta

yang disusutkan menurut UU PPh 1994 adalah "...harta

berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan

atau yang dimiliki untuk mendapatkan, managih, dan meme-

dari satu tahun, kepuali tanah...

Dalam penjelasan pasal 11 UU PPh 1994, disebutkan

pembebanan biaya untuk menghasilkan yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan

untuk harta berwujud dan amortisasi untuk harta tak

berwujud atau biaya lain, yang mana berlaku prinsip-

prinsip yang sama atas keduanya.

Pengertian harta menurut UU PPh 1994, berarti menca

kup harta yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat

disusutkan. Tanah menurut UU PPh 1994 secara tegas dite

tapkan termasuk harta yang tidak dapat disusutkan. Harta

berwujud selain tanah meskipun dimiliki perusahaan tetapi

digunakan untuk keperluan pribadi pengelola perusahaan,

juga tidak boleh disusutkan, yang biayanya dibebankan ke

perusahaan. Hal ini disebutkan dalam UU PPh 1994 pasal 9

ayat 1 huruf d, bahwa untuk menentukan penghasilan kena

pajak (PhKP), pemberian kenikmatan pemakaian kendaraan

bermotor dan perumahan milik perusahaan, kecuali peruma

han di daerah terpencil sesuai ketentuan PPh 1994, tidak

diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya. Pengertian

daerah terpencil diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

nomor 960/KMK.04/1983. Daerah yang disebut daerah terpen

cil dalam ketentuan tersebut harus memenuhi syarat yaitu

sulit memperoleh perumahan untuk disewa, dan letaknya

jauh dan sulit untuk dicapai oleh masyarakat pada umumn-

ya.

Masalah yang ada berkaitan dengan hal ini adalah

mengenai tanah. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan di

Indonesia berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan

(HGB) dan hak-hak lain yang jangka waktunya terbatas.

Perusahaan tidak dapat memiliki hak milik (HM) yang

jangka waktunya tidak terbatas. Karena terbatas jangka

waktunya apakah HGU, HGB, dan hak lainnya tadi boleh

disusutka atau tidak.

Untuk membahas hak atas tanah perlu dipahami

penger-tian hak atas tanah. Yang dimaksud dengan hak atas tanah

ialah, "Hak yang memberi wewenang kepada yang empunya

untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah

yang dihakinya."

Hak atas tanah di Indonesia seperti yang diatur

dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), banyak macam

ragamnya, seperti dikemukakan oleh Effendi Perangin

sebagai berikut:

Lengkapnya hak-hak atas tanah itu menurut pasal 16 jo 53 ialah: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah, Pertanian. Tetapi sesungguhnya Hak Membuka Tanah dan Hak Memun gut Hasil Hutan bukanlah hak atas tanah, berdasarkan

perumusan di atas.... Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Basil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian disebut UUPA sebagai hak Yang bersifat sementara, satu saat akan dihapuskan.16

Sehubungan dengan penyusutan atau amortisasi tanah

atau hak atas tanah, maka pembahasan dibatasi pada hak

atas tanah yang bersifat tetap (bukan yang bersifat

sementara), dan diperoleh dengan cara mengeluarkan biaya,

tepatnya Hak Hilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

Hak Pakai, dan Hak Sewa.

Untuk membahas mengenai hak-hak tersebut, berikut

ini diuraikan pengertian dan ciri-ciri dari hak-hak atas

tanah tersebut, yang diikhtisrkan dari UUPA.

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan

terpenuh. HM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. tidak terbatas jangka waktunya,

b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,

c. dapat beralih kepada ahli waris jika pemegang hak

meninggal,

d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain,

e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah,

pemegang HM hanya dapat mengalihkan Hak Milik.

Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara

Indonesia perorangan, secara sendiri-sendiri atau secara

bersama-sama. Badan hukum tidak boleh memiliki HM,

li ditunjuk bardasarkan Peraturan Pemerintah. Badan hukum

yang dapt memiliki HM misalnya bank milik pemerintah,

koperasi pertanian, badan keagamaan yang ditunjuk Kenteri

Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri

Agama, badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri

setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.

HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah dibidang

pertanian, perikanan, perkebunan. HGU memiliki ciri-ciri:

a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk

memperpanjang haknya,

b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,

c. dapat beralih kepada ahli waris,

d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain,

e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah, tidak

dapat diperoleh dari selain pemerintah.

HGU dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia

(WNI), badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia.

Kemudian HGB, yaitu hak untuk mendirikan bangunan di

atas tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Ciri-ciri

HGB adalah:

a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk

perpanjangan haknya,

b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,

c. dapat beralih kepada ahli waris,

e. KGB bisa diperoleh dari pemerintah, atau dari per-

janjian dengan pemegang HM atas tanah, namun Effendi

Perangin menyebutkan karena belum ada peraturan

pelaksanaannya,... belum mungkin seorang pemilik

memberi hak guna bangunan itu di atas tanah mili-

knya."

Persyaratan orang atau badan hukum yang dapat memil

iki HGB sama dengan persyaratan untuk orang atau badan

hukum yang dapat memiliki HGU.

Berikutnya hak pakai, yaitu hak untuk mendirikan

bangunan atau mengusahakan tanah untuk usaha pertanian,

perikanan, perkebunan. Hak pakai memiliki ciri-ciri

yaitu:

a. terbatas jangka waktunya dan tidak ada jaminan

perpanjangan haknya,

b. tidak dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, namun

disebutkan oleh Effendi Perangin bahwa, "Untuk

dijadikan jaminan khusus bagi kreditur tertentu,

maka biasanya tanah Hak Pakai itu diserahkan dengan

Kuasa Menjual Sebagai Jaminan."

c. tidak dapat beralih kepada ahli waris meskipun hak

tidak batal dengan sendirinya.

17Ibid., hal. 283.

d. pengalihan hak pakai harus seizin pihak yang berwe-

nang memberi izin,

e. dapat diperoleh dari pemerintah atau dari perjanjian

dengan pemegang HM atas tanah.

Hak Pakai dapa dimiliki oleh WNI, orang asing yang

berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum di Indonesia, badan-badan asing yang

mempunyai perwakilan di Indonesia.

s

Dan hak sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah

milik orang lain untuk keperluan bangunan. Hak ini tidak

berbeda dengan hak atas penggunaan aktiva tertentu karena

disewa. Hak ini hanya dapat diperoleh dengan perjanjian

dengan pemegang hak milik, bukan dari pemerintah.

Hak sewa dapat dimiliki oleh WNI, orang asing yang

berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Dilihat dari oara perolehan tanah di Indonesia khu

susnya bagi perusahaan atau badan hukum, sebenarnya akan

selalu terdapat dua jenis biaya yaitu biaya perolehan

awal dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan

awal. Hal ini dikarenakan badan hukum atau perusahaan di

Indonesia pada umumnya tidak dapat memiliki Hak Milik,

perusahaan hanya dapat memiliki hak atas tanah yang

jangka waktunya terbatas, seperti HGU, dan HGB.

untuk uang pendaftaran, uang pemasukan, dan sumbangan

landreform serta uang pembebasan tanah. Uang pendaftaran

yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemohon hak untuk

memperoleh keterangan tentang tanah dari kantor agraria,

membuat sertifikat dan biaya-biaya yang berhubungan

dengan pendaftaran tanah.

Uang pemasukan yaitu sejumlah uang tertentu yang di

bayarkan oleh pemohon hak ke[ada negara agar kepada

pemohon diberikan hak atas tanah sesuai yang diminta.

Apabila tanah yang dimohon haknya merupakan tanah yang

dibebaskan terlebih dahulu, maka tidak dipungut uang

pemasukan, tetapi dipungut uang administrasi sebesar 1%

dari uang pemasukan yang seharusnya dibayar.

Uang sumbangan landreform yaitu sejumlah uang yang

dibayarkan kepada yayasan dana landreform yang besarnya

adalah 50% dari uang pemasukan atau uang administrasi.

Yang dimaksud pembebasan tanah yaitu semacam pembelian

hak atas tanah agar pemegang hak bersedia melepaskan

haknya dengan penggantian, yang dapat berupa uang atau

harta lain.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan

awal yaitu biaya untuk memperpanjang hak atau untuk

meperbarui hak. Biaya untuk memperpanjang atau untuk

memperbarui hak ini sama dengan biaya perolehan awal,

akan tetapi tentu saja tidak termasuk uang pembebasan

yang memperpanjang hak sehingga tidak perlu membebaskan

tanah terlebih dahulu.

2.1.2.2. Penyusutan Harta Berwu.iud dan Tak__BerHtt.iud

Menurut Perpajiakan. Secara eksplisit, pengertian mengenai

penyusutan disajikan dalam UU PPh 1994. pengertian

mengenai penyusutan ini dapat dipahami dari beberapa

pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal 6 UU PPh

1994 menyebutkan, untuk menghitung jumlah PhKP ditentukan

dari penghasilan bruto dikurangi, antara lain, penyusu

tan. Kemudian pasal 11 ayat 6 UU PPh 1994 menyebutkan

penyusutan ditetapkan dengan mengalikan dasar penyusutan

(yang dapat berupa harga buku atau harga perolehan) tiap-

tiap golongan dengan masing-masing tarifnya. Bahkan pasal

9 ayat 2 memperjelas definisi panyusutan -tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyusu

tan adalah alokasi pembebanan biaya perolehan harta

berwujud (yang tersirat dalam dasar penyusutan) selama

beberapa tahun pajak.

Sama halnya dengan penyusutan, tentang amortisasi di

sini diberikan definisi atau pengertian secara eksplisit

pula. Dalam pasal 9 ayat 2 UU PPh 1994 disebutkan bahwa

"Pengeluaran untuk mendapatkan, managih, dan memelihara

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

ligus, melainkan dibebankan melalui amortisasi..."19

Biaya di sini meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk

memperoleh harta tak berwujud dan biaya-biaya lain yang

mempunyai masa manfaat lebih dari setahun, misalnya biaya

sewa yang dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun.

1. Penentuan Harga Perolehan

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dasar penyu

sutan merupakan jumlah yang akan digunakan untuk menetap-

kan jmlah beban penyusutan dalam tahun tertentu. Dasar

penyusutan di sini dapat berupa harga buku untuk harta

golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 bisa

juga berupa harga perolehan, yaitu khusus untuk golongan

bangunan.

Dasar penyusutan meskipun berupa harga buku, hal ini

tidak dapat lepas dari penentuan harga perolehan pada

saat pembelian. Demikian halnya dengan dasar penyusutan

berupa harga perolehan. Berikut ini diuraikan penetapan

harga perolehan dari berbagai oara perolehan.

a. Harta Berwujud yang Diperoleh dari Penbelian

UU PPh 1984 pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa harga

perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan,

tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya-biaya

diluar harga harta yang bersangkutan.

Masalahnya bagaimana dengan biaya-biaya lain yang

dikeluarkan agar harta benar-benar siap digunakan, nis-

alnya biaya pengangkutan, bea masuk, biaya pemasangan,

PPn BM, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Apakah

biaya-biaya tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan

langsung pada tahun terjadinya.

Dan bagaimana halnya dengan pembelian secara tidak

kontan atau cicilan. Apakah bunga yang dibayarkan dikapi

talisasi atau dibebankan langsung pada tahun terjadinya

pembayaran.

b. Harta Berwujud yang Dibangun Sendiri

Perolehan harta dengan cara ini tidak disebutkan

oleh UU PPh 1994, tetapi cara perolehan ini dapat dida-

sarkan pada pasal 10 ayat 1 UU PPh 1994 juga. Jadi harga

perolehan meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan.

Masalah yang timbul di sini adalah bagaimana perla

kuan biaya, bunga pinjaman yang digunakan untuk membangun

harta tadi. Apakah mengikuti ketentuan akuntansi yang

apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi, biaya bunga atas

pinjaman boleh dikapitalisasi, ataukah langsung dibeban

kan seperti halnya biaya bunga lain.

c. Harta yang Diperoleh dari Pertukaran

Perolehan dengan cara ini disinggung dalam penjela-

san pasal 10 ayat 2 UU PPh 1994. Dalam penjelasan terse

but dicontohkan mengenai pertukaran harta, yang harga

menjadi harga perolehan dan juga menjadi pengurang untuk

menetapkan dasar penyusutan, jika harta yang ditukar

harta golongan bukan bangunan.

Masalahnya bagaimana bila terjadi pertukaran harta

yang harga pasarnya tidak seimbang dan melibatkan uang.

Jumlah mana akan dicatat sebagai harga perolehan harta

baru dan jumlah mana akan digunakan sebagai pengurang

untuk menentukan dasar penyusutan, dan bagaimana pula

untuk pertukaran bangunan.

d. Pembelian Harta Secara Kelonpok

Perolehan yang dilakukan dengan cara membeli seke

lompok harta, sejauh pengetahuan penyusun belum ada

ketentuan PPh 1994 yang mengaturnya. Sebagai contoh,

harga perolehan secara individual dari sekelompok harta

jika ditotal adalah Rp500 juta. akan tetapi, jika seke

lompok harta tersebut dibeli sekaligus harganya hanya

Rp450 juta.

Masalahnya bagaimana mencatat perolehan harta terse

but, bila dibeli secara kelompok dan harta tersebut

berlain-lainan golongannya atau bahkan dari sekelompom

harta tadi terdapat harta yang tidak boleh disusutkan.

e. Perolehan Harta dengan Sena Guna Usaha

Sewa guna usaha atau leasing secara khusus diatur

dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMR. 01/1991.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 19 Januari 1991.

48/KMK. 013/1991, karena ketentuan ini sudah tidak berla-

ku lagi, pembahasan selanjutnya akan mengacu pada keten

tuan yang masih berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1169/KMK. 10/1991.

Leasing menurut PPh 1994 dibagi menjadi dua jenis,

yaitu leasing dengan hak opsi (finance lease) dan tanpa

hak opsi (operating lease). Dalam pasal 13 Keputusan

Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa perlakuan

akuntansi leasing dilaksanakan sesuai dengan standar

akuntansi leasing yang ada di Indonesia. Dan syarat

-syarat yang harus dipenuhi apakah suatu transaksi akan

dikelompokkan sebagai transaksi finance/capital lease

yang diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan

tersebut, juga hampir sama dengan syarat-syarat yang

ditentukan dalam akuntansi, seperti yang telah diuraikan

sebelumnya. Hanya syarat bahwa masa leasing minimum 2

tahun, oleh PPh 1994 dibedakan bahwa untuk golongan 1

minimum 2 tahun, golngan 2 dan 3 minimum 3 tahun, dan

golongan bangunan minimum 7 tahun. Syarat yang lain,

jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna

usaha pertama dan ditambah nilai sisa barang modal harus

dapat menutup harga perolehan dan keuntungan lessor, dan

perjanjian mengatur mengenai opsi bagi lessee.

Di samping itu persyaratan untuk operating lease

juga disebutkan secara jelas dalam pasal 4, yaitu jumlah

pertama tidak dapat menutup harga perolehan barang modal

dan keuntungan lessor dan perjanjian tidak mengatur opsi

bagi lessee.

Namun, perlakuan mengenai pembebanan penyusutan

menurut PPh 1994 diatur berbeda dengan akuntansi, yaitu

diatur dalam pasal 14 dan 16 Keputusan Menteri tersebut

sebagai berikut.

Untuk finance lease:

a. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan harta yang

bersangkutan.

b. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas harta

yang bersangkutan selama masa leasing.

c. Setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli

harta yang bersangutan, lessee baru melakukan penyu

sutan dengan dasar penyusutannya adalah nilai sisa

(residual value) harta tersebut, yang telah disepa-

kati oleh lessor dan lessee pada awal perjanjian

leasing.

d. Pembayaran leasing yang telah dibayar atau terhutang

oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya.

Untuk operating lease:

Operating lease ini tidak lain dengan sewa-menyewa biasa.

a. Lessor melakukan penyusutan sesuai pasal 10 UU PPh

1994.

guna usaha sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto.

Masalahnya di sini dalam hal leasing jenis finance

lease, siapakah yang menyusutkan harta tersebut, atau

apakah harta yang disewa-guna-usahakan jenis finance

lease memang tidak disusutkan baik oleh lessor maupun

lessee.

Selain cara-cara perolehan seperti di atas, sejalan

dengan perkembangan dunia usaha ada pula cara perolehan

harta berwujud yang lain dari yang telah diuraikan di

atas, yaitu ruilslag. Euilslag mu1anya merupakan pertu

karan persil (tanah) dengan persil juga. Akan tetapi pada

akhirnya berkembang menjadi pertukaran tanah dengan

sekelompok harta misal tanah (di lokasi yang baru/lain)

ditambah gedung di atas tanah yang baru dan peralatan

lain.

f. Perolehan Harta Tak Berwujud

Disebutkan dalam pasal 10 UU PPh 1994, bahwa harga

perolehan harta tak berwujud dan biaya lain yang mempun

yai masa manfaat lebih dari setahun diamortisasi sesuai

dengan golongannya. Karena di depan telah disebutkan

bahwa harta berwujud dan tak berwujud berlaku prinsip

yang sama, maka harga perolehan ini juga sama yaitu

jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.

Termasuk dalam golongan harta tak berwujud ini

biaya penelitian dan pengembangan. Akhir-akhir ini sedang

hangat mengenai perjanjian build, operate and transfer

(BOT), yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak pertama

sanggup menyediakan tanah dan pihak kedua bersedia mem-

bangun sarana gedung dan lain-lain di atas tanah milik

pihak pertama, kemudian pihak kedua mengelolanya dalam

jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah jangka

waktu habis, pihak kedua menyerahkan gedung dan sarana

lain tersebut sesuai dengan perjanjian kepada pihak

pertama. Sedang tanah dari semula adalah milik pihak

pertama dan hak atas tanah tidak berpindah. Jadi kepemil-

ikan pihak kedua atas harta yang dibangunnya bersifat

sementara.

Masalahnya bagaimana penyusutan atau amortisasi yang

dilakukan. Apakah pihak kedua akan menyusutkan sarana

gedung dan lain-lainnya sesuai golongannya secara indi

vidual, ataukah BOT dianggap sebagai satu pos harta tak

berwujud. Apakah pihak pertama juga melakukan penyusutan.

Oi samping itu masih ada pula perjanjian BOO yaitu

Build, Operate and Own. Dengan BOO sarana yang dibangun

tetap dimiliki dan dioperasikan oleh yang membangun,

selama tidak dialihkan kepada pihak lain. Masalahnya,

bagaimana pula perlakuan penyusutan dan amortisasinya.

Dasar penyusutan menurut PPh 1994 hanya dipengaruhi

oleh harga perolehan, karena tidak dikenal adanya nilai

ini dimaksudkan sebagai insentif bagi wajib pajak, bahwa

seluruh pengeluaran, asal tetap merupakan biaya untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka

pengeluaran tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto. Dasar penyusutan menurut PPh 1994 selanjutnya

diuraikan pada sub bab Tarif, Dasar dan Metode Penyusu

tan .

2.1.2.3. Pengelojipokan Harta vang__

Disusutkan_daa

Jangka Waktu Penyusutan.

a. Pengelompokan Harta yang Disusutkan

PPh 1994 menentukan harta yang disusutkan dan dia

mortisasi menjadi empat golongan, yang didasarkan pada

jangka waktu kegunaan harta. Pengelompokan ini diatur

dalam pasal 11 ayat 6 UU PPh 1994, yaitu sebagai berikut.

a. Golongan 1, meliputi harta bukan bangunan, yang

mempunyai masa manfaat lebih dari setahun tetapi

tidak lebih dari 4 tahun.

b. Golongan 2, mencakup harta bukan bangunan, yang

memiliki masa manfaat lebih dari 4 tahun, tetapi

tidak lebih dari 8 tahun.

c. Golongan 3, yaitu harta golongan bukan bangunan,

yang memiliki masa manfaat lebih dari 8 tahun,

tetapi tidak lebih dari 16 tahun.

d. Golongan 4, yang mencakup harta bukan bangunan yang

20 tahun.

e. golongan bangunan yang meliputi :

Permanen : masa manfaatnya sampai "20 tahun

Tidak permanen : masa manfaatnya tidak lebih dari

10 tahun

Selanjutnya untuk menentukan suatu harta akan digo-

longkan sebagai golongan 1, golongan 2 atau golongan

lainnya, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

961/KMK. 04/1983, yang kemudian disempurnakan dengan

Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK. 04/1984.

b. Jangka Waktu Penyusutan

Golongan harta seperti di atas akan memasukkan harta

yang mempunyai masa manfaat yang berbeda-beda dalam satu

golongan. Yang akibatnya harta dengan masa manfaat yang

berbeda disusutkan dalam jangka waktu yang sama. Sabagai

misal harta golongan 2, harta yang mempunyai masa manfaat

5, 6, 7, atau 8 tahun secara jelas akan masuk dalam

golongan ini. Menurut logika, harta yang mempunyai masa

manfaat 5 tahun seharusnya disusutkan dalam jangka waktu

5 tahun, demikian juga untuk harta dengan masa manfaat 8

tahun akan disusutkan selama 6 tahun.

Akan tetapi masalahnya menurut PPh 1994, harta-harta

tersebut dianggap memiliki masa manfaat yang sama yaitu

memiliki masa manfaat paling lama 8 tahun. Namun, jangka

8 tahun, tetapi sampai batas waktu tak terhingga a w .

sampai harta yang bersangkutan ditarik dari pemakaian.

Kemudian bagaimana dengan masa manfaat harta tak berwujud

yang telah jelas, misal pembayaran sewa di muka untuk 5

tahun.

selanjutnya, PP no. 42 Tahun 1985 pasal 3 ayat 1

menentukan saat dimulaimya dilakukan penyusutan dan

amortisasi adalah pada tahun pengeluaran, dengan perke-

cualian sebagai berikut:

a. untuk harta yang masih dalam pengerjaan penyusutan

dan amortisasi dimulai setelah harta selesai penger-

jaannya,

b. untuk harta yang disewa-guna-usahakan penyusutan

dimulai pada tahun harta yang bersangkutan disewa-

guna-usahakan. .

Jadi penyusutan dan amortisasi tidak dilakukan pada

waktu harta yang bersangkutan digunakan. Dan itupun

dilakukan untuk 1 tahun penuh, tanpa melihat kapan dimu-

lainya penggunaan, jadi tidak ada penyusutan dengan

pecahan tahun, misal 6 bulan.

Suatu harta yang sama jenisnya, karena dipakai untuk

usaha yang berbeda sehingga frekuensi pemakaiannya juga

berbeda, dengan hal tersebut tentunya taksiran masa

manfaat juga akan berbeda. Namun menurut PPh 1994 suatu t harta pengelompokannya harus nengikuti Keputusan Menteri