BAB IV. PROSES PEMBENTUKAN IDENTITAS

Bab keempat dilandaskan pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana proses pembentukan identitas kebalian komunitas Bali Nusa di Desa Balinuraga. Untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pembentukan identitas tersebut, pola hubungan negara pusat dan satelit menjadi sangat penting. Balinuraga sebagai negara satelit tidak dapat melepaskan dirinya dari Bali sebagai negara pusat. Hal ini disebabkan – seperti yang dikemukan Geertz (1959) – kuatnya ikatan sosial yang mengikat masyarakat Bali. Ikatan sosial yang kuat menjadikan Balinuraga (negara satelit di luar Bali) tetap mengorbit pada pusatnya. Pola hubungan negara pusat dan satelit bukan merupakan hubungan yang statis, tetapi dinamis. Seperti yang menjadi kritik Schulte Nordholt (2009) atas kestatisan hubungan negara pusat dan satelitnya Geertz (1980) dalam negara teater. Hubungan negara pusat dan satelit yang dinamis menjadikan keduanya (pusat dan satelit) sebagai aktor pengkonstruksi identitas. Dengan kata lain, mengacu pada tiga pengklasifikasian identitas berdasarkan bentuk dan asal usulnya Castells (2002), tidak hanya negara pusat yang menjadi aktor atau agen dalam mengkonstruksikan identitas satelit menjadi identitas yang sahih (legitimizing identity), tetapi negara satelit (Balinuraga) juga menjadi aktor yang mengkonstruksikan identitasnya dalam bentuk resistance dan project identity sebagai bagian dari politik identitas Balinuraga sebagai satelit yang aktif.

Aktor

berupa ikatan kekerabatan, adat istiadat, maupun status sosial yang disandangnya terun-temurun. Kekayaan materi tidak dapat menggantikan identitas tersebut. Beban psikologis secara sosial dan kultural akibat kehilangan identitas leluhur tidak dapat dibandingkan dengan kehilangan materi. Kekayaan materi dapat dicari melalui ketekunan dan kerja keras, tapi kekayaan komunitas yang terkandung di dalam identitas leluhur tidak dapat diperoleh kembali jika telah hilang akibat keputusan si individu untuk kepentingan tertentu baik bersifat politis maupun perkawinan – kasus umum: berpindah agama132.

Identitas ini sudah melembaga di setiap individu dan komunitas. Ini yang menjadikan kuatnya ikatan antar individu yang memberikan ikatan kuat terhadap komunitas, di mana akhirnya melahirkan lembaga-lembaga yang bersifat formal dan informal dalam komunitas dan antar komunitas itu sendiri. Misalnya, dalam skala kecil –level keluarga besar – berupa identitas klan (warga, soroh, dadia, atau kawitan), di atasnya berupa ikatan tempat asal, ikatan adat dan agama. Melalui identitas ini rasa percaya diri muncul di daerah baru. Kepercayaan diri yang memampukan mereka untuk dapat eksis, baik dalam komunitas adat dan agama maupun dalam bidang ekonomi terkait profesi mereka sebagai petani yang dalam kegiatannya harus berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain yang berbeda secara budaya dan kepercayaan.

Bertransmigrasinya orang Bali Nusa ke Lampung tidak serta merta berpindahnya keaslian identitas leluhur sama seperti di tanah kelahiran. Proses transmigrasi yang bersifat spontan dan sporadis karena kondisi alam yang memaksa mereka untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan

132

Kasus berpindah agama – dari agama Hindu ke agama lain non-Hindu – merupakan kasus umum yang jarang terjadi. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa motif politik dan perkawinan menjadi salah satu alasan mengapa mereka pindah agama. Pindah agama – menurut para sepuh dikatakan sebagai „jalan

singkat‟ – bagi mereka yang memiliki ambisi politik untuk menduduki posisi tertentu (jabatan administratif dalam pemerintahan atau pun jabatan politik), karena dalam lingkungan kerjanya memiliki posisi sebagai minoritas. Termasuk, perkawinan beda agama – ikut agama atau kepercayaan dari pihak istri atau suami

– yang mengakibatkan si individu berpindah agama: „jalan singkat‟ agar dapat

harapan besar untuk meningkatkan perekonomian keluarga, menyebabkan ada beberapa elemen dalam identitas itu yang tertinggal di tempat asal. Misalnya, seka-seka dan banjar yang merupakan ikatan sosial yang melekat dalam diri orang Bali Hindu dan menjadi identitas mereka secara sosial dan keagamaan. Hal ini disebabkan tidak semua anggota dalam seka dan banjar tersebut bertransmigrasi. Secara psikologis, ketakutan akan hilangnya identitas leluhur dan kecemasan akan nasib di tanah rantau, menyebabkan ada yang memutuskan untuk bertransmigrasi dan tetap tinggal di tanah leluhur133. Akibatnya, mereka yang bertransmigrasi merupakan transmigran yang berasal dari banjar dan seka-seka yang berbeda-beda, di mana setiap banjar dan seka memiliki identitas sosial dan kultural yang tidak sama dengan banjar dan seka yang lain.

Di samping itu, tidak semua dari mereka yang bertransmigrasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas kultural dan keagamaan mereka di tempat asal. Tingkat pendidikan formal mereka pun, transmigran pertama, rata-rata sangat minim. Mayoritas dari mereka masih buta huruf. Ini dapat dimaklumi karena mereka berasal dari pulau kecil dengan akses informasi yang tentunya terbatas dengan pulau induk. Belum lagi kondisi sosial politik dan geografis yang tidak mendukung, khususnya pasca kolonialisme, di mana gejolak sosial politik antara afiliasi politik pro-kanan dan pro-kiri terfokus di pulau induk.

Faktor penting lainnya adalah keadaan geografis dan sosial-kultural di daerah transmigrasi yang sangat berbeda dengan tanah kelahiran – kondisi tersebut ditambah dengan tingkat pendidikan yang minim serta kehidupan awal bertransmigrasi yang sulit – menyebabkan

133

kevakuman identitas134. Elemen-elemen identitas yang tersisa – yang hanya melekat dalam diri individu (bersifat personal) – semakin terkikis di tempat yang baru karena proses adaptasi alamiah dengan keadaan geografis dan sosial-kultural yang baru, tingkat pendidikan yang sangat minim, serta kesulitan hidup pada masa-masa awal. Ketika menghadapi keadaan tersebut, sangat sulit bagi para transmigran untuk berpikir tentang ego identitas klan-klannya, dan cenderung pasrah / tergantung pada pemimpin komunitasnya (transmigran Bali Nusa).

Dalam kondisi kevakuman identitas inilah mereka membutuhkan seorang sosok atau tokoh yang dapat dijadikan sebagai acuan atau patron bagi mereka agar dapat memiliki atau mendapatkan kembali jati diri atau identitas leluhurnya. Patron bagi mereka adalah seorang aktor (tokoh) yang memiliki kekuatan sekala dan niskala, di mana dapat memimpin mereka secara sosial (komunitas), adat dan keagamaan. Kepadanya (patron) mereka mendapatkan perlindungan, dan memiliki identitas. Transmigran (klien) yang berpusat pada seorang tokoh (patron) adalah kekuatan bagi patron tersebut. Sang patron tersebut ada dan memiliki kekuatan secara sosial dalam komunitas transmigran melalui kepercayaan dari para klien yang menggantungkan perlindungan dirinya pada sang patron.

Sri Mpu Suci: The Powerfull Pandé

Aktor utama dalam pembentukan identitas transmigran Bali Nusa adalah Sri Mpu Suci. Peran penting sosok Sri Mpu adalah membawa transmigran Bali dari Pulau Nusa Penida menuju daerah transmigrasi di Lampung Selatan. Sebagai seorang inisiator dan pemimpin yang memiliki kharisma dan pengetahuan, Sri Mpu bertanggungjawab tidak hanya membawa para transmigran sampai ke tempat tujuan, tapi juga bertanggungjawab secara moral terhadap keberlangsungan hidup

134

transmigran dan keluarganya setelah berada di Lampung. Tanpa kepemimpinannya, komunitas transmigran yang belum mapan ini akan bubar, dan bukan tidak mungkin sebagian dari mereka akan terpencar-pencar dan kembali ke Nusa Penida. Hal ini disebabkan di masa-masa awal kedatangan mereka ke Lampung kehidupan sangat sulit dan berat. Kedudukannya sebagai patron mempersatukan komunitas transmigran Bali Nusa di masa-masa awal. Para transmigran memberikan kepercayaannya kepada Sri Mpu untuk memimpin mereka selama berada di Lampung Selatan. Kepercayaan ini dilandaskan pada kapasitas dan kapabilitasnya yang mumpuni. Tidak hanya kemampuan yang tampak mata, tapi juga yang tak tampak mata. Syarat kepemimpinan ini sesuai dengan tradisi yang dipercaya oleh mayoritas orang Bali Hindu, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sekala (alam nyata) dan niskala (tidak terlihat / alam gaib)135. Artinya, seorang pemimpin diharuskan menguasai dan memiliki kekuatan yang berasal dari dunia riil (nyata, terujud), tapi juga yang nir-ujud (kekuatan tak nampak mata, bersifat magis). Mereka percaya bahwa pemimpin yang memiliki kekuatan seperti ini dapat dijadikan sebagai pemimpin, dan menjadi patron atau acuan (pusat) bagi para pengikutnya (klien: transmigran Bali Nusa).

Ketika kevakuman identitas itu terjadi, sosok Sri Mpu Suci sebagai patron menjadi penting. Kedudukannya sebagai pusat atau acuan bagi para transmigran memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengisi kevakuman identitasnya. Hal ini disebabkan lemahnya fondasi identitas asal mereka ketika bertransmigrasi dan sampai di daerah transmigrasi. Fondasi identitas asal yang dimaksudkan adalah identitas dari lingkungan sosial di mana mereka dilahirkan, atau banjar di mana mereka berasal. Minimnya pendidikan dan pengetahuan akan adat dan keagamaan

135

Bagaimana keterkaitan hubungan antara raja (pemimpin/patron) dengan rakyatnya (klien) dalam konteks hubungan antara dunia sekala dan niskala terkait

merupakan penyebab lemahnya fondasi identitas asal tersebut136. Situasi ini diperparah dengan beban psikologis dan ekonomi yang menjepit mereka selama perjalanan dan tahun-tahun awal berada di daerah transmigrasi. Situasi ini memperbesar ketergantungan mereka terhadap sang aktor yang menjadi patron utama – Sri Mpu Suci – untuk memperoleh perlindungan.

Cara untuk mengisi kevakuman identitas tersebut adalah dengan menjadi pengikut identitas asal Sri Mpu Suci, di mana sebagian besar dari mereka memiliki identitas asal yang berbeda patron karena berasal dari banjar yang berbeda; atau, dalam desa atau banjar yang sama tapi berasal dari klan yang berbeda. Dalam kasus ini, perlindungan yang diharapkan dari klien sebenarnya bukan hanya perlindungan fisik, tapi perlindungan fisik yang didasarkan karena adanya persamaan identitas dengan patron. Dengan demikian, mereka merasa semakin terlindungi. Dari sisi patron, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi kliennya.

Pada masa-masa ini para klien belum berpikir panjang atas keberlangsungan identitas asal mereka, sehingga komunitas transmigran Bali Nusa – Balinuraga – memiliki satu identitas yang sama dengan patron. Nantinya, ketika Sri Mpu Suci wafat, pengkopian identitas sebagian besar klien terhadap patron menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan identitas di dalam komunitas Balinuraga, yaitu ketika timbulnya kesadaran dari setiap klan – kelompok masyarakat dari banjar-banjar lain yang memiliki klan yang berbeda dengan patron ketika masih berada di Nusa Penida – untuk mencari jati dirinya sendiri, dan tidak lagi bergantung pada identitas patron yang telah wafat.

Masyarakat Bali sebenarnya cukup beragam di dalam komunitasnya sendiri sebagai Bali Hindu. Masyarakatnya terdiri dari

136

berbagai klan-klan, atau dalam Bali disebut sebagai warga atau soroh137. Di masa pemerintahan kolonial, tepatnya di tahun 1920-an, keberagaman ini semakin ditonjolkan untuk melahirkan sebuah perbedaan yang sangat mencolok dengan melakukan pemilah-milahan kelompok masyarakat berdasarkan wangsa (kasta) berserta dengan kedudukan istimewanya dari pihak kolonial, yaitu melalui proyek Balinisasi138. Kebijakan ini mengakibatkan pemilahan kelompok masyarakat Bali berdasarkan fungsinya di dalam masyarakat – seperti dalam “catur warna” dalam konsep Hindu – menjadi sangat tertutup (kaku), di mana sangat sulit seseorang dari lapisan tertentu untuk beralih ke lapisan yang lebih tinggi atau sebaliknya, kecuali ada kasus-kasus khusus seperti pelanggaran adat atau perkawinan beda wangsa (kasta)139. Kebijakan pemerintah kolonial yang bersifat campur tangan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan gejolak sosial politik di dalam masyarakat Bali yang sebenarnya benih-benih konflik tersebut sudah ada dan berlangsung cukup lama sejak masa kerajaan. Namun, di masa kerajaan keberagaman kelompok masyarakat Bali tidak seajeg atau sekaku di masa pemerintahan kolonial yang berambisi mengembalikan Bali seperti aslinya dan menjadi Bali sebagai surga dunia140. Pada masa kolonial inilah, masyarakat Bali

137

Kata “warga” dalam artian luas berarti keluarga atau klan; kelompok keturunan; sistem kekerabatan berdasarkan geneologi atau garis keturunan dari

leluhur tertentu (konsep “warga” dapat dilihat juga dalam: Wiana & Santeri 2005, Eiseman 2005, Howe 2005, Wiana 2006, Kerepun 2007). Dalam kamus Bahasa Jawa Kuno (Zoetmulder 1982) warga diartikan: (separate division, class, group, company, family), category, group, class, escp of persons (c f watek); family.

138

Lihat: Robinson, Geoffrey. (1995), The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, Ithaca and London: Cornell University Press.

139 Penjelasan mengenai larangan-larangan dan sangsi-sangsi bagi perkawinan

beda wangsa di masa kolonial dapat dilihat dalam Kerepun (2007) “Mengurai

Benang Kusut Kasta: Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali” hlm. 161-195. Lihat juga: Atmaja, Jiwa. (2008), Bias Gender: Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali, Denpasar: Udayana University Press & Bali Media Adhikarsa; Budiana, I Nyoman. (2009), Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali, Yogyakarta: Graha Ilmu.

140

mengalami konstruksi identitas atas pengaruh atau intervensi kekuasaan, yaitu pemerintah kolonial, yang sejak di awal abad ke-20 mulai menguasai Bali141.

Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh konstruksi identitas pemerintah kolonial terhadap masyarakat Bali di Nusa Penida (Bali Nusa)? Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, efek dari konstruksi identitas pemerintah kolonial (Balinisasi) bagi masyarakat Bali Nusa tidak semencolok seperti di pulau induk, Bali. Selain faktor geografis yang cukup sulit dijangkau – berpengaruh terhadap arus informasi yang masuk ke Nusa Penida dan kondisi sosial politik yang terpusat dan bergulat hanya di pulau induk – juga dikarenakan posisi pulau ini yang sejak masa kerajaan dijadikan tempat pembuangan politik bagi musuh-musuh kerajaan atau pun orang-orang yang melakukan praktek ilmu hitam serta kejahatan masyarakat. Orang-orang yang dibuang dari pulau induk ke Nusa Penida sebagian besar bukanlah orang biasa, tapi orang-orang yang semasa di pulau induk memiliki pengaruh dan status sosial yang penting. Akibatnya, masyarakat di Nusa Penida lebih egaliter karena identitas mereka sebagai orang-orang buangan atau tahanan politik. Status sosial mereka yang tinggi dan penting sewaktu di pulau induk tidak berarti apa-apa setelah diasingkan (dibuang) ke Nusa Penida. Dengan kata lain, status sosial mereka sama dengan masyarakat asli dan masyarakat biasa yang ada di Nusa Penida. Situasi ini yang menyebabkan masyarakat Nusa Penida tidak mendapatkan pengaruh langsung yang berdampak secara nyata dalam kehidupan sosial mereka atas kebijakan Balinisasi pemerintah kolonial. Namun, situasi ini tidak membuat mereka hidup tanpa identitas. Status sosial menjadi lebih egaliter di pulau kecil ini, tapi identitas asal mereka tetap dipertahankan, yaitu identitas yang berasal dari klan atau warga. Meskipun ada di antara mereka ada yang berasal dari warga yang dulunya (baik di masa kerajaan atau sebelum diasingkan ke Nusa Penida) memiliki status sosial dan kedudukan yang tinggi, setelah di

lebih setia kepada raja dan membatasi bangsawan-bangsawan lain yang menjadi saingan politik raja (Schulte Nordholt 2009).

141

Nusa Penida tidak ada pengistimewaan itu di dalam masyarakatnya. Kedudukan mereka tetap sama setelah berada di Nusa Penida. Status sosial atau pun kedudukan sosial tinggi yang mereka dapatkan di Nusa Penida bukan ditentukan oleh sejarah warga mereka di masa lampau, tapi lebih ditentukan oleh kapasitas dan kepabilitas si individu, yaitu bagaimana mereka memiliki kekuatan sekala dan niskala – yang mana di pulau ini memang dikenal sebagai pulau yang memiliki kekuatan niskala tersohor jauh sebelum masa kolonial142.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana efeknya bagi transmigran Bali Nusa setelah berada di Lampung? Setelah berada di Lampung, transmigran Bali Nusa lebih nyaman dengan identitas warga atau klannya daripada dengan identitas wangsa atau kasta – ini merupakan identitas antar klan di dalam komunitas Bali Hindu, bukan menjadi identitas Bali Hindu karena klan-klan ini berada di bawah satu identitas Bali Hindu. Mereka menilai bahwa kasta tidak mewakili identitas klan atau warga-nya, dan itu (kasta) tidak menjadi penting setelah berada di Lampung:

“Di sini tidak ada kasta-kastaan. Di Lampung sama semua. Kalau dibilang sudra, ya sudra semua. Tapi, di sini kami adalah

warga (klan) Pandé, Pasek, Arya (dan lain-lain). Toh,

sama-sama tani, sama-sama-sama-sama ngerantau (dan bukan sudra, atau tidak

mau disebut sebagai sudra).”

Informasi yang didapatkan dari informan kunci dan beberapa anggota warga lainnya, mereka dapat menjelaskan mengapa mereka lebih condong atau lebih suka memakai istilah warga daripada kasta – khususnya informan yang sudah sepuh. Ini tidak terlepas dari faktor sejarah yang didapatkan dari tetua mereka ketika masih berada di Bali seputar perlawanan yang dilakukan beberapa warga yang menentang kebijakkan Balinisasi pemerintah kolonial yang mencampakkan warga mereka ke

142

dalam kasta sudra (sudrawangsa atau jabawangsa). Tidak hanya fakta sejarah mengenai perlawanan berbagai tokoh warga-warga yang menolak kebijakan pemerintah kolonial tersebut, tapi penjelasan sejarah mengenai peran, fungsi, dan asal usul warga mereka pada masa kerajaan-kerajaan (pra kolonial), baik ketika masih berada di Jawa maupun setelah berada di Bali. Informasi yang mereka jelaskan pun bukan informasi kosong yang tidak memiliki bukti tertulis. Kepada penulis, mereka memberikan dan menunjukkan (juga mengizinkan penulis untuk mendokumentasikannya) tulisan sejarah tersebut. Catatan tertulis tersebut dikelompokkan pada dua masa, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan dan pada masa kolonial. Catatan sejarah pada masa kerajaan merupakan sebuah babad warga yang berisi sejarah, asal usul keturunan, fungsi dan peran mereka pada masa itu; sedangkan catatan sejarah pada masa kolonial berisi bagaimana perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial mengenai kebijakan Balinisasi yang mencampakkan warga mereka ke kasta sudra143. Dalam catatan pada masa kolonial ini dilengkapi juga catatan perdebatan antara tokoh-tokoh warga dengan pihak kolonial dan perwakilannya (keturunan raja yang diangkat oleh pemerintah kolonial), di mana catatan perdebatan ini bersumber dari dokumentasi pemerintah kolonial. Dokumen-dokumen sejarah ini, baik pada masa kerajaan maupun masa kolonial, ada yang sudah diterbitkan ke dalam buku, tapi ada yang belum diterbitkan (untuk kalangan sendiri, kelompok warga itu)144. Dokumen sejarah yang sudah

143

Seperti yang dicatat oleh Robinson (2006: 97) bahwa: “Pada saat yang

bersamaan, banyak kelompok atau jaringan klan yang terhormat tapi “bukan

ningrat”, seperti Pandé, Pasek, dan Sengguhuh, secara kurang senonoh

dicampakkan ke dalam kategori sudra yang luas dan longgar di luar golongan bangsawan, sehingga banyak sekali kehilangan hal dan prestise politik.”

144

diterbitkan ada yang berbentuk utuh, ada pula yang dicuplikan sebagai bahan analisis dari beberapa penulis, baik penulis (peneliti) asing maupun lokal (umumnya berasal dari Bali). Ini bukan berarti dokumen yang tidak diterbitkan, atau yang diperuntukan bagi kalangan (warga) sendiri, tidak dapat dipercaya kebenarannya. Dokumen-dokumen tersebut pun juga ditulis dan dirangkum berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, seperti dari catatan-catatan lontar atau pun arsip-arsip pemerintah kolonial, di mana sumber-sumber tersebut juga digunakan oleh para penulis asing dan lokal sebagai bahan tulisan (buku) yang diterbitkan ke khalayak145.

Komunitas transmigran Bali Nusa – Balinuraga – memiliki tiga komposisi besar warga-warga, yaitu Pasek, Pandé, dan Arya. Warga Pasek memiliki komposisi dengan rata-rata terbesar, yaitu 50%; kemudian Warga Pandé dan Arya masing-masing 25%146. Sang aktor, Sri Mpu Suci, berasal dari warga Pandé. Kedudukan Sri Mpu Suci sebagai patron menjadikan Warga Pasek dan Arya menjadikan identitas Sri Mpu Suci

“Warga Pandé” sebagai identitas mereka. Kedua kelompok warga ini, Pasek dan Arya, menggabungkan komunitas mereka ke dalam Banjar Pandéarga, banjar pertama menjadi cikal bakal Desa Balinuraga – komunitas transmigran Bali Nusa pertama di Lampung Selatan. Banjar Pandéarga ini merupakan banjar bagi Warga Pandé yang didirikan oleh Sri Mpu Suci. Kevakuman identitas kedua kelompok warga ini memaksa mereka untuk meleburkan diri (bergabung) ke dalam Banjar Pandéarga, yang sebenarnya dikhususkan bagi Warga Pandé. Namun, dikarenakan masa-masa awal yang sulit dan di dalam kedua kelompok ini tidak

145

Salah satu contohnya adalah buku Made Kembar Kerepun (2007) yang berjudul Mengurai Benang Kusut Kasta: Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali, Editor: Jiwa Atmaja, Denpasar: Panakom Publishing. Untuk terbitan yang lebih eksklusif seperti: Soebandi, Jro Manku Gde Ketut. (2003), Babad Pasek: Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi, Penyunting: Wayan Supartha; Denpasar: Pustaka Manikgeni.

146

memiliki sosok pemimpin, maka mereka pun bergabung ke dalam Banjar Pandéarga. Penggabungan ini bukan tanpa alasan. Ketergantungan kedua kelompok warga ini terhadap patron – Sri Mpu Suci – di masa-masa awal tidak terelakkan. Hanya kepada patron mereka menggantungkan perlindungan dan keberlangsungan identitas mereka yang lebih besar, yaitu sebagai Bali Hindu, dan mengabaikan untuk sementara identitas asal mereka, yaitu identitas warga. Di samping itu, sosok Sri Mpu Suci belum dapat tergantikan, dan pengkopian identitas ini merupakan salah satu wujud rasa terima kasih kedua kelompok besar warga ini terhadap Sri Mpu Suci karena telah membawa mereka sampai ke Lampung. Konsekuensi bagi kedua kelompok warga ini adalah, mau tidak mau, harus mengikuti tata-cara adat istiadat maupun keagamaan berdasarkan tata cara yang dimiliki dan diterapkan oleh keluarga besar Pandé, di mana sebenarnya kedua kelompok ini memiliki tata cara yang masing-masing berbeda. Bagi kedua kelompok warga ini, persoalan tata cara tidak menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki perihal tata cara adat dan keagamaan, di mana sosok Sri Mpu Suci menguasainya secara mendalam. Selain karena masih dipengaruhi konsep ajawera147, legitimasi secara adat dan keagamaan (berdasarkan hubungan kekerabatan dari silsilah leluhur) untuk kasus Warga Pandé dan Pasek dibolehkan menggunakan sulinggih (pendeta/mpu) yang sama. Oleh karena itu, selain menjadi pemimpin transmigran Bali Nusa, Sri Mpu Suci turut menjadi pemimpin adat, agama, dan spiritual yang kemampuannya sangat mumpuni dan diakui oleh para transmigran lainnya. Tentu sangat lumrah jika kedua kelompok warga ini mengikuti (sebagian kecil / sebagian besar) tata cara dari Warga Pandé, karena Sri Mpu Suci merupakan seorang Warga Pandé yang penguasaan pengetahuannya diperuntukkan (secara

147

“Ajawera” menurut Dwipayana (2001) adalah konsep dalam mempelajari agama yang tidak bisa diomongkan atau diributkan. Namun, dalam catatan kaki

khusus) bagi WargaPandé148. Jika mereka tidak diperkenankan (diizinkan) bergabung dengan Warga Pandé, maka kevakuman identitas mereka akan semakin berlarut mengingat pengetahuan mereka yang minim dan terbatas mengenai tata cara adat dan keagamaan yang rumit dan tidak semua orang dapat menguasainya.

Ada beberapa tujuan yang lebih besar yang bersifat jangka panjang mengapa Sri Mpu Suci menerima mereka bergabung dengan WargaPandé di dalam Banjar Pandéarga. Pertama, mempertahankan identitas mereka sebagai Bali Hindu. Sri Mpu Suci tidak ingin kedua kelompok warga ini kehilangan identitasnya sebagai Bali Hindu hanya dikarenakan kekosongan pemimpin dari dalam kelompok ini. Meskipun terdapat perbedaan tata cara antar warga, tetapi dasar atau falsafah Hindu Bali-nya tetap sama. Ini yang menjadi pertimbangan dari Sri Mpu Suci sebagai aktor dalam masa-masa awal yang sulit, di mana dalam himpitan hidup yang sulit karena harus beradaptasi dalam lingkungan yang baru, rasanya berat bagi kedua kelompok ini untuk berpisah dari patronnya hanya untuk identitas warga-nya semata. Bagi mereka pun, setelah mempertimbangkan kapastitas dan kapabilitas Sri Mpu Suci, penggabungan ini tidak masalah karena masih sama-sama Bali Hindu dan berasal dari Nusa Penida.

Kedua, kesolidan dan kepercayaan diri sebagai komunitas Bali Hindu. Sri Mpu Suci sudah mengetahui bahwa setiap warga memiliki karakteristik tersendiri meskipun mereka sama-sama Bali Hindu. Tapi, persatuan identitas itu penting, yaitu sebagai komunitas Bali Hindu di Lampung. Identitas sebagai Bali Hindu harus berada di atas identitas warga-warga. Jika tercerai berai hanya karena pengelompokkan warga -warga, maka bukan tidak mungkin komunitas mereka akan hancur di masa-masa awal. Rasa senasib dan seperjuangan untuk sampai ke Lampung adalah faktor penting di mana mereka menyingkirkan ego masing-masing warga. Jika ego ini dipertahankan, bukan tidak mungkin tujuan mereka untuk meraih kesuksesan akan gagal, dan kehilangan identitasnya karena tidak ada aktor panutan (patron) di dua kelompok

148

warga lainnya. Melalui kesolidan dan kepercayaan diri sebagai komunitas Bali Hindu mereka dapat sesegera mungkin untuk membangun komunitas Bali Hindu yang dikenal dengan Kampung Bali, yaitu dengan membangun pranata-pranata sosial, adat, dan keagamaan yang menjadi simbol identitas mereka. Di samping itu, posisi mereka di Lampung adalah sebagai minoritas etnik dan agama, di mana berbeda dengan yang lain. Mereka percaya bahwa identitas mereka adalah identitas yang unik, dan itu harus dipertahankan meskipun sebagai minoritas di luar Bali. Tanpa kesolidan dan kepercayaan diri sebagai komunitas Bali Hindu, hal ini akan sulit tercapai. Ini yang memutuskan mereka untuk membangun komunitasnya secara eksklusif. Ada banyak tata cara upacara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan. Semuanya membutuhkan partisipasi aktif dari setiap anggota komunitas dan dana yang tidak sedikit. Jika mereka terpencar-pencar, maka akan sulit mengadakan kewajiban mereka sebagai Bali Hindu.

Peran Sentral Sri Mpu Suci

Tidak ada tendensi apa pun untuk menempatkan Sri Mpu Suci sebagai aktor sentral dalam pembentukan identitas transmigran Bali Nusa. Mengingat kapasitas dan kapabilitasnya yang mumpuni sebagai seorang pusat (patron) bagi para satelitnya (klien), di mana berperan penting dalam menyatukan komunitas transmigran Bali Nusa dan mencegah hilangnya identitas mereka sebagai Bali Hindu. Hal ini dapat dilihat dari peran-peran penting yang telah dilakukannya pada masa-masa awal – dapat dikatakan masa kevakuman atau krisis identitas – agar identitas komunitas mereka sebagai komunitas Bali Hindu setelah keberadaannya di luar Bali tidak hilang. Hasil dari apa yang telah dilakukan Sri Mpu Suci masih tetap ada dan diakui, baik di kalangan komunitas Balinuraga, maupun komunitas tetangga Bali Hindu dan komunitas tetangga dari kelompok etnis lainnya.

yang berangkat dari sebuah Banjar Pandéarga, mereka menjadi desa administratif yang seluruh anggotanya adalah orang Bali Nusa. Dari namanya, Desa Balinuraga, menunjukkan dengan jelas identitasnya sebagai desa Bali Hindu di Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun ada banyak Kampung Bali lainnya di Lampung Selatan, tapi secara administratif mereka masuk ke dalam desanya para transmigran Jawa, dan berada di antara komunitas transmigran Jawa – yang secara kelompok tidak sesolid transmigran Bali.

Setelah berdirinya Desa Adat ini – Banjar Pandéarga – Sri Mpu Suci mengemban dua tugas sekaligus, yaitu sebagai pemimpin adat (bendesa, klian banjar) dan sebagai rohaniawan atau biasa disebut mpu

(empu). Gelar “Sri Mpu” adalah gelar bagi seorang pemimpin keagamaan

atau rohaniawan yang berasal dari Warga Pandé. Peran ganda ini diemban Sri Mpu Suci karena saat itu belum ada dari para transmigran yang memiliki kemampuan tersebut, dan Sri Mpu Suci memang dipercaya oleh para transmigran untuk memimpin mereka, baik dalam komunitas adat maupun keagamaan. Sambil menjalankan tugasnya sebagai pemimpin adat dan keagamaan, Sri Mpu Suci tetap melakukan kaderisasi kepemimpinan kepada anak-anaknya, dan juga anggota lain di dalam komunitas adat yang memang berminat dalam urusan adat dan keagamaan. Kaderisasi ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan (agar ada penerusnya) ketika Sri Mpu Suci wafat, di mana jika kekosongan kepemimpinan itu terjadi dikhawatirkan akan timbul perpecahan antar

warga-warga di dalam Desa Adat ini.

membentuk dan mencirikan komunitas adat dan agama sebagai Bali Hindu. Elemen-elemen ini harus ada meskipun mereka sudah bertransmigrasi. Bagi mereka, Kampung Bali ini disebut sebagai sebuah Desa Adat, di mana di dalamnya harus memiliki Pura Tri Kahyangan atau Pura Kahyangan Tiga149, yaitu Pura Baleagung (Pura Desa), Pura Puseh, dan Pura Dalem150. Fasilitas penting lainnya yang harus juga dimiliki oleh mereka sebagai komunitas adalah bale banjar. Seperti yang dikatakan seorang anak Sri Mpu Suci yang sekarang menjadi tokoh masyarakat Balinuraga:

“

Pas (saat/ketika) datang pertama ke Lampung memang susah sekali. Keluarga kami (Sri Mpu Suci) membawabanyak transmigran dari Nusa Penida. Tapi, kami harus

tetap hidup dan pantang pulang kembali. Pura-pura harus

tetap dibangun. Memang sangat sederhana sekali, belum

permanen dan bagus seperti sekarang. Setidaknya, kami

tidak nebeng (tergantung) dengan orang Bali lain (Kampung

Bali tetangga). Tapi, kami membangunnya sendiri

(mandiri). Tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah

.”

Ketiga, dibentuknya awig-awig atau peraturan desa dalam bentuk tidak tertulis. Awig-awig ini dibuat dalam format yang sederhana mengingat kendala waktu dan tempat mereka di daerah transmigrasi. Sampai saat ini awig-awig desa masih belum ada format bakunya (tertulis). Banyak terjadi perdebatan di dalamnya. Bagi sebagian kalangan awig-awig ini cukup dalam bentuk tidak tertulis, yang lain berpendapat sebaliknya. Tidak adanya kata sepakat ini yang menyebabkan bentuknya belum tertulis. Ada yang mengatakan bahwa untuk menyusun awig-awig adat ini

149

Kahyangan tiga merupakan tempat suci bagi umat Hindu Bali yang memuliakan Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya (prabhawa) sebagai Dewa Brahama atau Pencipta (Purah Desa atau Baleagung), Dewa Wisnu atau Pemelihara (Pura Puseh), dan Dewa Siwa (Pura Dalem).

150

Salah satu poin utama (poin kelima) dalam Ketetapan dan Keputusan Sabha Parisada Hindu Dharma Pusat yang berkaitan dengan pengaturan Desa Adat

adalah (Surpha 2004, hlm.10): “Adanya Kahyangan tiga merupakan syarat mutlak

terlalu ribet, dan berpendapat bahwa aturan formal dari pemerintah sudah cukup dan konteksnya agak kurang relevan diterapkan di Lampung. Jadi, cukup dengan format tidak tertulis – meskipun sampai sekarang cukup diragukan apakah anak-anak muda di Balinuraga memahami dan mengetahui keberadaan dan keberfungsian dari awig-awig ini.

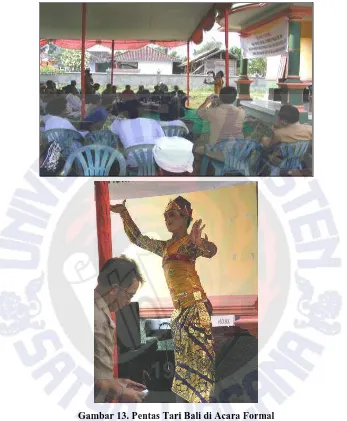

Keempat, membentuk perkumpulan seni dan budaya Bali yang disebut seka gong. Tujuan pembentukan seka gong ini adalah menjaga kelestarian seni dan budaya Bali sebagai bagian dari identitas kebalian mereka. Di samping itu, seka gong juga memiliki fungsi sebagai pendukung aktifitas keagamaan dalam berbagai ritual dan upacara adat keagamaan.

Kelima, menjalin relasi dengan pemerintah lokal dan komunitas etnik lain. Peran ini merupakan peran politik dan sosial yang dimainkan oleh Sri Mpu Suci sebagai pemimpin adat dan keagamaan salah satu komunitas Bali Hindu yang cukup besar di Lampung Selatan. Dalam kasus ini Sri Mpu Suci tidak hanya membawa nama komunitasnya sendiri, tapi juga mewakili komunitas Bali Hindu yang ada di Lampung Selatan. Sebagai seorang pemimpin Sri Mpu Suci menyadari bahwa komunitasnya adalah komunitas pendatang dengan kedudukan sebagai minoritas etnik dan agama. Oleh karenanya, relasi harus terjalin dengan baik dengan pemerintah lokal dan komunitas etnik lain. Dalam masyarakat yang heterogen, potensi konflik akibat perbedaan itu tetap ada, terutama isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) – yang semasa Orde Baru menjadi semacam ketabuan. Sejak bertransmigrasinya orang Bali ke Lampung, transmigran Bali sudah dikenal dengan kesolidan komunitasnya. Dalam hal ini, identitas mereka benar-benar sudah diakui oleh masyarakat Lampung secara luas. Juga mengingat keunikkan Bali yang sudah terkenal.

mereka pun dapat meminta pemerintah lokal mengupayakan pembangunan fasilitas publik bagi masyarakat Desa Balinuraga. Seperti yang sudah teralisasi antara lain: jalan utama desa sebagai penghubungan dengan desa lainnya, di mana akan memudahkan akses transportasi mereka menuju ke pasar kecamatan, kantor kecamatan, jalan provinsi (jalan lintas Sumatera), kantor kabupaten (ibukota kabupaten) dan ibukota provinsi; kemudian pembangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta posyandu (puskesmas pembantu).

Menjalin hubungan dengan masyarakat lokal menjadi sangat penting sekali pada waktu itu, dan merupakan keharusan bagi Sri Mpu Suci berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Meskipun terdapat perbedaan dan ketidakcocokan ataupun sakit hati karena kesalahpahaman yang pernah terjadi saat pertama kali mereka datang, hubungan ini tetap harus dibangun. Alasannya karena masyarakat Lampung merupakan penduduk asli Lampung, mereka adalah tuan rumah atas tanahnya sendiri, di mana transmigran Bali adalah pendatang di tanah mereka. Pontensi konflik sangat terbuka lebar antara masyarakat lokal dengan pendatang, termasuk dengan transmigran Bali. Potensi konflik itu muncul akibat adanya kecemburuan ekonomi. Mengingat transmigran Bali sangat tekun (agresif) dalam bekerja di bidang pertanian – lambat laun posisi ekonomi masyarakat lokal akan tergeser, di samping turut tergeser oleh transmigran Jawa. Di samping itu, transmigran Bali memiliki watak atau karakter yang keras dan akan menjadi militan secara berkelompok melalui komunitasnya yang solid jika harga diri atau identitasnya sebagai Bali Hindu disakiti.

Seperti kasus „perang kampung‟ di awal tahun 1990-an antara masyarakat Bali dengan penduduk lokal Lampung di daerah Jabung, di mana beberapa pemuda dari Desa Balinuraga bersama-sama pemuda-pemuda Bali dari Kampung Bali lain terlibat dalam aksi tersebut151.

151

Berdasarkan informasi dari narasumber – yang turut menjadi tokoh

perundingan untuk penyelesaian „perang kampung‟ tersebut – kasus tersebut

Terkait dengan profesi transmigran sebagai petani, Sri Mpu Suci menjalin hubungan komunikasi dengan transmigran Jawa yang menjadi tetangga komunitas mereka. Ada beberapa hal yang mereka pelajari dari transmigran Jawa. Mereka merupakan transmigran pertama di Lampung yang sudah banyak pengalaman di bidang pertanian, seperti bagaimana menggarap dan mengelola tanah di Lampung, serta bagaimana mereka membina hubungan dengan pemerintah lokal dan masyarakat asli Lampung.

Salah satu relasi dengan komunitas lain yang dibangun oleh Sri Mpu Suci, di mana menjadi salah relasi yang sangat erat, adalah relasi dengan etnis Tionghua yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar pasar Kecamatan Sidomulyo. Etnis ini sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Permulaan hubungan dengan etnis Tionghua sebenarnya sudah dimulai sejak pertemuan dengan seorang tentara Tionghua yang pada masa awal mereka membuka lahan menembak mati seekor gajah yang mengganggu lahan untuk dikonsumsi oleh transmigran. Hubungan ini terus berlanjut ketika mereka harus membeli berbagai kebutuhan pokok atau pun barang-barang kebutuhan lain di pasar kecamatan, di mana pedagangnya di dominasi oleh etnis ini. Sama seperti transmigran Jawa, etnis Tionghua juga merupakan pendatang. Persamaan perasaan sebagai pendatang menjadi salah satu jalinan relasi antara etnis Bali dan Tionghua berjalan baik, dan terus berlanjut hingga saat ini.

Pribadi Sri Mpu Suci yang hangat dan ramah serta kharisma yang dimilikinya sebagai pemimpin komunitas transmigran Bali Nusa menjadikan komunikasi berjalan dengan baik, hingga muncul kepercayaan dan relasi itu sendiri. Menyadari posisinya sebagai pendatang dan minoritas, Sri Mpu Suci tidak segan-segan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kelompok etnis dan kepercayaan lain. Ini merupakan sebuah usaha dari Sri Mpu Suci agar terjadi kesepahaman dan pengertian antar komunitas.

Dengan kharisma yang dimilikinya, Sri Mpu Suci menjadi tokoh sentral atau pusat dari komunitas Kampung Bali di Kecamatan Sidomulyo. Keberadaan seorang tokoh atau aktor sentral ini yang menyebabkan mengapa orang Bali di Lampung dikenal dengan kekompakkan dan kesolidannya sebagai sebuah komunitas etnis dan agama yang minoritas, karena adanya tokoh sentral yang menjadi pusat dan panutan bagi para kliennya. Kehadirannya dapat menyingkirkan perbedaan dan mempersatukan warga-warga yang sejak masa kerajaan sudah eksis dan memiliki track record persilihan antara warga satu dengan yang lain secara sosial dan politik.

Warga-Warga di Balinuraga

Komunitas Bali Hindu dikenal sebagai komunitas pendatang – yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat Lampung yang heterogen – dengan kesolidan (kekompakkan) komunitasnya. Kesolidan komunitas ini terlihat jelas secara fisik pada komunitas-komunitas Kampung Bali yang berada di daerah-daerah pedesaan (biasa disebut soateng152). Pandangan sebagian besar masyarakat Lampung yang menilai kesolidan masyarakat Bali ini sebenarnya didasarkan pada apa yang terlihat secara fisik (visual), di mana dapat dilihat dari perkampungan Bali yang eksklusif dan pengerahan massa dalam jumlah besar pada setiap upacara / ritual adat dan keagamaan besar. Perkampungan Bali yang eksklusif dan pengerahan massa dalam upacara /ritual penting merupakan wujud bagaimana komunitas Bali Hindu mengaktualisasikan eksistensi identitas mereka. Manifestasi politik identitas ini secara fisik (kasat mata) – sebagai upaya mendapatkan pengakuan dari khalayak akan eksistensi identitas etnis dan kepercayaannya – tidak bisa dinilai secara naif bahwa kesolidan komunitas Bali itu didasarkan atas satu kesatuan atau keseragaman identitas di dalam komunitas itu. Dengan kata lain, komunitas Bali di Lampung sama seperti layaknya di Bali yang dikesankan dengan keeksotisannya sebagai surga dunia, yang di dalam komunitas tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hidup rukun, tenteram, dan (pastinya) tidak ada konflik / pertentangan

152

antar kelompok di dalam komunitas itu. Seperti kasus di komunitas Bali Hindu di Desa Balinuraga – satu desa dengan tujuh banjar (dusun) yang mayoritas adalah Bali Hindu yang berasal dari Nusa Penida – memiliki kesan sebagai Desa Bali dengan identitas Bali-nya yang kental, terutama sebagai masyarakat yang penuh harmoni. Pandangan, penilaian, ataupun kesan yang mendalam bagi sebagian masyarakat Lampung bahwa komunitas Bali Hindu memiliki satu identitas yang sama dapat dikatakan keliru. Mengapa demikian? Karena dalam kenyataannya etnis Bali Hindu di Lampung – meskipun sudah bertransmigrasi ke luar Bali – tetap membawa dan mempertahankan identitas leluhurnya (kawitan), di mana setiap kelompok memiliki identitas leluhur (klan, dalam Bali biasa disebut warga, soroh, dadia) yang berbeda antara satu dan lain, dan tentunya dengan tata cara dan adat istiadat yang berbeda pula, termasuk dalam pelaksanaan beberapa upacara atau ritual adat dan keagamaan. Pulau Nusa Penida sebagai tempat komunitas Bali Hindu ini berasal pun memiliki karakteristik yang juga berbeda dengan komunitas Bali Hindu (transmigran) lainnya. Dengan kata lain, komunitas Bali Hindu di dalam Desa Balinuraga mempunyai identitas beragam (bukan identitas tunggal) yang didasarkan atas identitas leluhurnya. Konsekuensinya – dengan identitas leluhur yang beragam ini – adalah pertentangan antar kelompok (klan/warga) dengan mengusung identitasnya masing-masing; terutama klaim-klaim bahwa warga-nya lebih unggul daripada warga lain. Namun, sebagai catatan, bahwa pertentangan antar warga yang terjadi di dalam desa ini tidak lain merupakan sebuah dinamika dalam komunitas mereka sebagai Bali Hindu. Pertentangan warga tidak diartikan sebagai sebuah perpecahan, melainkan sebagai sebuah realitas yang harus dihadapi secara internal komunitas mereka, tanpa mengusik identitas mereka sebagai Bali Hindu. Mengapa ini terjadi? Ini dikarenakan identitas Bali Hindu mereka adalah identitas minoritas dalam masyarakat Lampung secara keseluruhan. Mereka tidak ingin identitasnya sebagai Bali Hindu terancam oleh pengaruh-pengaruh luar (eksternal) – ini yang menjadi pengikat (bonding) komunitas Bali Hindu di Balinuraga. Oleh karena itu, pertentangan antar warga dinilai sebagai sebuah dinamika yang terjadi di dalam „dunia‟ atau „negara‟ (konteksnya Desa Balinuraga sebagai komunitas Bali Hindu)

ini terkait dengan identitas leluhurnya, mereka tidak ingin identitasnya sebagai Bali Hindu hilang atau terkikis, karena jika itu terjadi maka identitas warga-warga itu yang selama ini mengalami pertentangan juga akan hilang atau terkikis.

yang hampir sama dengan yang terjadi di Bali. Dalam pembahasannya, penulis akan lebih memumpunkannya pada dua warga, Pasek dan Pandé, karena baik berdasarkan realitas di lapangan, maupun data-data sejarah, dua warga ini yang paling sering bertentangan. Dengan kata lain, dua warga ini (dari tiga pengelompokkan warga di Balinuraga: Pasek, Pandé, dan Arya), Pasek dan Pandé, hubungannya paling dinamis. Dalam kasus ini, warga Arya seperti menjadi follower dari kedua warga ini, yang diperebutkan sebagai klien.

mahapatih Gajahmada ketika menginvasi Bali. Dalam perkembangannya, para Arya ini membentuk klan atau warga-nya sendiri, ada yang terpisah dan ada yang masih menyandang status sebagai wangsa kesatria.

Konsep warga itu sendiri muncul ketika berkuasanya Kerajaan Majapahit atas Bali, di mana pihak kerajaan mengirimkan orang-orangnya yang berasal dari kalangan elite153 untuk bertugas di Bali. Lambat laun, elit-elit yang berasal dari Jawa (Majapahit) beranak-pinak di Bali dan akhirnya membentuk klan (warga) sendiri berdasarkan asal-usul mereka ketika masih berada di Jawa. Seiring dengan dinamika sosial dan politik di masa kerajaan, beberapa di antara elit-elit ini – yang ketika berada di Jawa memiliki status sosial tinggi – mengalami degradasi status sosial akibat

“kesalahan-kesalahan” tertentu, baik bersifat teknis maupun politis.

Misalnya, dalam kasus umum adalah karena pernikahan beda “kasta”,

yaitu menikah dengan seseorang yang status sosialnya lebih rendah, dan pemberontakan dari kalangan bangsawan terhadap pihak kerajaan / puri (kudeta gagal). Konsekuensi yang harus ditanggung oleh elit-elit yang berasal dari Jawa ini adalah penurunan status sosial, di mana penurunan status / kedudukan sosial ini bersifat permanen yang nantinya akan diwarisi oleh anak-cucunya setelah beranak-pinak di Bali. Status sosial dari elit-elit ini, yang sewaktu di Jawa memiliki kedudukan yang tinggi, tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala. Hal ini dapat dilihat dari

153

catatan-catatan sejarah di dalam babad warga-warga– yang kedudukannya dianggap berada di bawah – bahwa leluhur mereka yang berasal dari Jawa (Kerajaan Majapahit) merupakan elit-elit utusan dari Majapahit yang memiliki status sosial yang tinggi ketika diutus dan menetap di Bali sebelum mengalami penurunan status sosial akibat peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya di masa proyek balinisasi (baliseering) pemerintah kolonial. Di masa sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, tingkat pendidikan yang semakin membaik, serta terbitnya sejumlah catatan-catatan sejarah dari para ahli dan pengamat Bali, kesadaran dari warga

-warga yang pada masa kolonial dicampakkan ke dalam “sudra wangsa” mulai meningkat. Mereka (warga-warga) mulai kritis atas sistem wangsa yang mereka anggap sudah tidak relevan. Argumen-argumen yang mereka ajukan untuk memperjuangkan kedudukan sosial kelompok warga-nya didasarkan atas fakta-fakta sejarah – menggunakan catatan sejarah dalam babad dan hasil penelitian dari para ahli – dan konsep-konsep modern yang anti-feodalisme, seperti egaliter, kemanusiaan, demokrasi, dan lain-lain154. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Bali hingga masa sekarang, di mana perjuangan kasta dimulai di awal abad ke-20 pada masa kolonialisme di Bali ketika masyarakat Bali dari berbagai kalangan mulai mendapatkan pendidikan, tapi juga di dalam komunitas transmigran Bali Nusa di Desa Balinuraga. Kesadaran akan ketidak-relevanan konsep triwangsa sebenarnya tidak hanya terjadi di abad ke-21 dalam komunitas ini, tapi sudah dimulai ketika mereka bertransmigrasi ke Lampung – bukan tidak mungkin jika beberapa di antara mereka atau mayoritas ketika masih berada di Nusa Penida sudah menyadari ketidak-relevanan ini, mengingat masyarakat Bali di Nusa Penida yang cenderung lebih egaliter. Keegaliteran ini tentu semakin menguat setelah mereka bertransmigrasi ke Lampung, di mana perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai pendatang (transmigran) menjadi perekat semangat keegaliteran tersebut.

154

Konsep-konsep modern ini mulai mencuat ke permukaan (memanas) di tahun 1920-an – sebelumnya telah ada tapi belum dalam tataran perdebatan publik yang panas – antara golongan jabawangsa terdidik (yang mendapatkan pendidikan

modern di masa kolonial) melalui koran lokal berbahasa melayu “Surya Kanta”

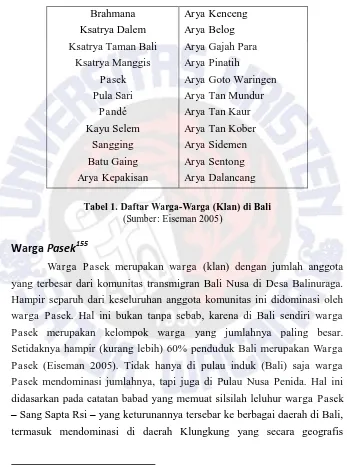

Di bawah ini merupakan daftar warga (klan-klan) yang ada di Bali yang jumlahnya kurang lebih mencapai 22 kelompok warga:

Brahmana Ksatrya Dalem Ksatrya Taman Bali

Ksatrya Manggis Pasek Pula Sari

Pandé Kayu Selem

Sangging Batu Gaing Arya Kepakisan

Arya Kenceng Arya Belog Arya Gajah Para Arya Pinatih

[image:27.516.88.435.144.611.2]Arya Goto Waringen Arya Tan Mundur Arya Tan Kaur Arya Tan Kober Arya Sidemen Arya Sentong Arya Dalancang

Tabel 1. Daftar Warga-Warga (Klan) di Bali

(Sumber: Eiseman 2005)

Warga

Pasek

155Warga Pasek merupakan warga (klan) dengan jumlah anggota yang terbesar dari komunitas transmigran Bali Nusa di Desa Balinuraga. Hampir separuh dari keseluruhan anggota komunitas ini didominasi oleh

warga Pasek. Hal ini bukan tanpa sebab, karena di Bali sendiri warga Pasek merupakan kelompok warga yang jumlahnya paling besar. Setidaknya hampir (kurang lebih) 60% penduduk Bali merupakan Warga Pasek (Eiseman 2005). Tidak hanya di pulau induk (Bali) saja warga Pasek mendominasi jumlahnya, tapi juga di Pulau Nusa Penida. Hal ini didasarkan pada catatan babad yang memuat silsilah leluhur warga Pasek – Sang Sapta Rsi – yang keturunannya tersebar ke berbagai daerah di Bali, termasuk mendominasi di daerah Klungkung yang secara geografis

155

Untuk menguraikan sejarah dan silsilah Wa rga Pasek, penulis menggunakan

letaknya berdekatan dengan Nusa Penida156. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Warga Pasek mendominasi transmigran Bali Nusa ketika bertransmigrasi ke Lampung.

Dalam Bahasa Bali kata “Pasek” adalah kata kerja (verb) “macek” yang berarti “memaku” (kata benda: paku). Dalam Bahasa Indonesia kata “Pasek” memiliki kesamaan arti dengan kata “Pasak”. Kata “Pasak” atau “Pasek” sama dengan baji dan paku kayu, di mana berfungsi untuk merapatkan atau menjejal sesuatu yang renggang157. Pada mulanya kata

“Pasek” digunakan untuk seseorang yang memegang pimpinan di pemerintahan – seperti “gelar” bagi orang yang duduk di pemerintahan. Dalam perkembangannya istilah “Pasek” ini kemudian digunakan juga oleh orang Bali Aga sebagai gelar atau identitas seorang pemimpin, dan bagi orang Bali pada umumnya digunakan oleh setiap pimpinan di

berbagai bidang. Gelar “Pasek” di Bali memiliki keterkaitan dengan secara organisatoris dengan Kerajaan di Jawa Timur – karena pada masa itu Jawa

Timur merupakan “negara pusat” bagi Bali – dan juga di Jawa Tengah. Di

Jawa Timur, kata “Pasek” dapat dianalogikan dengan kata “Pakis” yang dikenal dengan sebutan “Kepakisan”, dan di Jawa Tengah dengan sebutan

“Paku” dengan sebutan jabatan Paku Alam dan Paku Buwono. Dalam Bahasa Indonesia kata “Pasak” – dalam Bali adalah “Pasek” – memiliki

fungsi sebagai gelar bagi pemimpin, di mana kata “Pasak” tersebut

memiliki arti yang sama (sinonim) dengan “ketua” atau pemimpin. Contohnya: pasak negeri (kesamaan arti: ketua), pasak kunci (kata kiasan

156

Di dalam Babad Pasek (Soebandi, 2004) diuraikan mengenai keturunan dari Pasek Penida; di mana Pasek Penida merupakan keturunan dari Mpu Dangka. Mpu Dangka sendiri merupakan putra bungsu dari Mpu Gnijaya (atau Mpu Geni Jaya), atau adik terkecil (bungsu) dari Pasek Sanak Sapta Rsi (sebutan lain: Tujuh Pendeta, Tujuh Mpu, atau Tujuh Rsi/Resi) yang merupakan pendiri dari warga/klan Pasek. Keturunan dari Pasek Penida ada yang berdomisili (memiliki banjar) di daerah Klungkung, di mana Pulau Nusa Penida menjadi bagiannya. Namun demikian, tidak hanya keturunan dari Mpu Dangka – dalam kasus ini salah satunya Pasek Penida – yang berdomisili di daerah Klungkung, tapi juga dari keturuan Sang Sapta Rsi yang lain (kakak-kakak kandung dari Mpu Dangka) yang masih menjadi leluhur Warga Pasek.

157

untuk penguasa administratif)158. Dengan kata lain, dalam arti kiasan, baik

kata “Pasek” maupun “Pasak” memiliki arti sebagai gelar bagi seorang pemimpin yang menduduki jabatan fungsional di suatu pemerintahan. Arti yang memiliki makna hampir sama dalam Bahasa Jawa Kuno (Zoetmulder

1982), di mana kata “pasak” atau “pasek” diartikan: a gift (tribute) of money or clothing presented to the king or members of the royal family (nini haji, bini haji, rake hino, etc) so that privileges granted may be respected or the action done, e.g. manusuk sima, cannot be undone159. Di

Bali, kata “Pasek” ini kemudian menjadi sebuah warga atau klan dari leluhur warga Pasek, yaitu Sang Sapta Rsi atau Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi. Ini dikarenakan, berdasarkan sejarahnya, ketujuh pendeta ini ketika berada di Bali memegang sebuah jabatan pimpinan tertentu di berbagai bidang, khususnya bidang pemerintahan dan keagamaan. Oleh karena itulah, di masanya (abad ke-10) ketujuh pendeta dari Jawa Timur ini – Sang Sapta Rsi – menyandang gelar Pasek karena jabatan fungsionalnya. Kemudian, gelar Pasek ini digunakan oleh keturunan dari Sang Sapta Rsi sebagai identitas atau jati dirinya bahwa mereka keturunan dari Sang Sapta Rsi yang di masanya pernah menduduki sebuah jabatan fungsional dalam pemerintahan kerajaan. Singkatnya, warga Pasek merupakan keturunan dari Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (Sang Sapta

Rsi), di mana kata “Pasek” di depan “Sanak Sapta Rsi” merupakan gelar atas jabatan fungsional mereka pada masa itu, dan digunakan sebagai penunjuk atau identitas bagi para keturunannya saat ini.

Sebagai catatan tambahan, posisi dan status istimewa dari leluhur warga Pasek ini – di mana pada masa awal kedatangan Sanak Sapta Rsi di Bali posisi memiliki posisi yang prestisius sebagai pendeta (golongan brahmana) dan juga sebagai golongan kesatria karena turut andil dalam bidang pemerintahan – tidak dapat dinikmati atau dirasakan oleh para

158

Lihat: Tesaurus Bahasa Indonesia (2008), Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

159

Arti lain dari kata “pasak” di dalam Bahasa Jawa Kuno (Zoetmulder 1982)

keturunannya, baik yang berada di Bali maupun di luar Bali160. Di masa kerajaan, keturunan dari Sanak Sapta Rsi – warga Pasek – tidak seluruhnya mendapatkan status atau pun jabatan yang istimewa dalam pemerintah (mungkin hanya beberapa saja dalam setiap rezim kerajaan feodal di Bali). Pada masa ini, warga Pasek digolongkan sebagai outsider, di mana tidak termasuk dalam golongan triwangsa (brahmana, kesatria, dan waisya). Namun, di masa kolonial, melalui proyek baliseering (balinisasi) status sosial warga Pasek lebih dipertegas – tidak fleksibel seperti di masa kerajaan feodal Bali – sebagai sudra wangsa (non-triwangsa / di luar triwangsa)161.

Bila mencermati komposisi warga-nya yang lebih besar daripada warga Pandé, warga Pasek dalam kenyataannya sulit untuk mendominasi atau memberikan pengaruh bagi komunitas Bali Hindu di Desa Balinuraga. Sampai saat ini pun, Warga Pasek belum bisa mengalahkan popularitas dan pengaruh dari Warga Pandé di Desa Balinuraga. Baik di bidang kesenian, kepemimpinan, maupun keagamaan. Kenyataannya Warga

160

Berdasarkan bagan genealogi dari leluhur Warga Pasek – lebih jauh lagi adalah leluhur dari Sang Sanak Sapta Rsi, meskipun Sang Sanak Sapta Rsi sendiri juga merupakan brahmana – menunjukkan bahwa leluhur mereka tidak hanya berasal dari golongan brahamana, tapi juga Hyang Brahma (Pencipta). Oleh karena itu, warga Pasek – yang diwakili oleh elit-elit politik dan keagamaan – berkeinginan untuk mengembalikan status sosial mereka seperti sediakala, yaitu brahmana. Perdebatan ini sebenarnya sudah mulai menghangat di masa pemerintahan kolonial dengan proyek balinisasinya, di mana wa rga pasek berada di luar dari golongan triwangsa, yang akhirnya menerima konsekuensi-konsekuensi yang tidak mengenakkan bagi warga mereka, seperti kerja sukarela untuk pemerintah kolonial dan kerajaan.

161

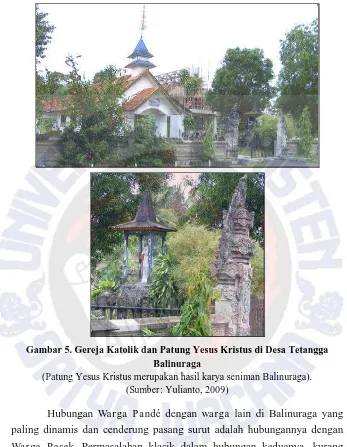

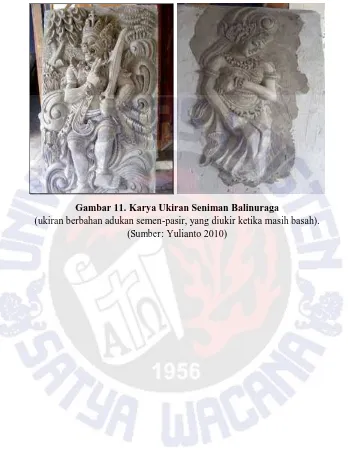

Pandé tetap lebih solid dan rapih secara komunitas di Desa Balinuraga. Di bidang kesenian, Warga Pandé tetap menjadi pemimpin dan kreator dari pentas-pentas kesenian atau pun karya-karya kesenian Bali, seperti seni tari, seni ukir, seni lukis, dan drama. Dalam beberapa even tertentu, baik di level kecamatan maupun kabupaten, pentas kesenian lebih banyak dibawakan oleh Warga Pandé (dalam Banjar Pandéarga). Dalam pertunjukkan Calon Arang di Desa Balinuraga setelah perayaan hari raya Nyepi (Maret 2010), inisiator dan sutradaranya berasal dari Warga Pandé. Untuk pembangunan pura dan ukirannya para pembuatnya didomimeriznasi oleh Warga Pandé, termasuk lukisan. Tidak jarang Warga Pasek di Desa Balinuraga dalam pembuatan pura keluarganya menggunakan jasa Warga Pandé, dikarenakan beberapa Warga Pandé menekuni profesi sebagai pembuat pura dan ukirannya, yang jasanya digunakan oleh Kampung Bali di daerah lain162. Tokoh masyarakat di Desa Balinuraga, yang kapasitas dan kapabilitasnya disegani dari berbagai kalangan, baik dari kalangan orang Bali sendiri di Lampung Selatan maupun pejabat sekelas bupati pun, berasal dari Warga Pandé. Ini bukan berarti dari kalangan Warga Pasek tidak mempunyai tokoh masyarakat atau pun pekerja seni sendiri, hanya saja popularitas dan nama besarnya masih kalah jauh dari tokoh yang berasal dari kalangan WargaPandé yang sejak awal sudah mendominasi komunitas Desa Balinuraga.

Di level makro, Warga Pasek di Desa Balinuraga sudah terorganisir dengan baik, khususnya pasca tahun 1970-an ketika beberapa elit Warga Pasek di Bali mulai melakukan pendataan terhadap warga-nya yang telah berdomisili di daerah transmigran, termasuk di Lampung.

162

Kasus ini merupakan salah satu contoh pergeseran fungsi (kerja) dari Warga (klan) Pandé, dari pandai besi menjadi pembuat pura. Bagi mereka (Warga Pandé) pergeseran ini merupakan bagian dari penyesuaian fungsi (kerja) dari klan Pandé sesuai dengan konteksnya di masa sekarang – di mana peralatan yang terbuat dari besi sudah dibuat dalam skala besar di pabrik-pabrik baja. Namun, hakikatnya, fungsi dari klan Pandé tidak berubah, yaitu sebagai “pembuat” atau

“pencipta”. Jika dulu mereka “pembuat” atau “pencipta” barang-barang yang terbuat dari besi (seperti keris atau bajak), sekarang, seiring dengan perkembangan zaman dan perpindahan tempat tinggal dari Bali ke Lampung, mereka menjadi

memberikan suatu kebanggaan bagi para transmigran yang selama bertransmigrasi mengalami kevakuman identitas. Para transmigran ini merasa dirinya diperhatikan dan dijadikan bagian yang tidak kalah penting seperti warga-warga lainnya yang ada di Bali. Terlebih jika mereka dapat memberikan bantuan dana yang besar bagi organisasi. Dalam kasus Warga Pasek di Desa Balinuraga, proyek ini memberikan angin segar bagi mereka yang selama ini menggantungkan identitasnya pada WargaPandé. Melalui proyek ini mereka telah menemukan kembali identitasnya, dan diakui oleh sesama warga mereka yang ada di Bali. Terlebih setelah elit-elit lokal

Warga Pasek tersebut, melalui strategi jemput bolanya datang langsung ke Desa Balinuraga untuk melakukan pendataan dan konsolidasi. Secara psikologis, kedatangan elit-elit tersebut membesarkan hati para Warga Pasek untuk menghidupkan identitas warga-nya. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung dengan Warga Pandé, dan semakin percaya diri bahwa mereka merupakan kelompok warga yang mayoritas – tidak hanya di Bali, tapi juga di Desa Balinuraga dan Provinsi Lampung.

wafatnya Sri Mpu Suci, Warga Pasek di Balinuraga mulai mengorganisasikan dirinya. Salah satu caranya adalah dengan membentuk banjar-banjar lain di dalam Desa Balinuraga yang terpisah dengan banjar Pandéarga yang merupakan banjar bagi Warga Pandé, diantaranya: Banjar Sumbersari, Banjar Jatirukun, Banjar Sukanadi, Banjar Sukamulya, Banjar Banjarsari, Banjar Sidorahayu163. Dengan kata lain, mereka memisahkan dirinya dari Warga Pandé – tidak bergabung dengan Warga Pandé. Artinya, identitas mereka sebagai Warga Pasek sudah jelas pasca pendataan tersebut, dan setelah wafatnya Sri Mpu Suci sudah saatnya mereka memiliki patron sendiri yang berasal dari WargaPasek.

Namun, sampai saat ini, upaya dari Warga Pasek di Desa Balinuraga untuk mendominasi warga-warga yang ada di Desa Balinuraga belum berhasil. Ada semacam perpecahan internal di dalam komunitas warga mereka yang mengakibatkan kesulitan dalam memilih pemimpin yang dapat mengayomi dan memberikan pengaruh pada warga-warga lain. Perpecahan internal ini bukan merupakan hancurnya komunitas Warga Pasek di Balinuraga, tapi lebih disebabkan silsilah dalam Warga Pasek yang lebih rumit (kompleks) daripada Warga Pandé. Warga Pasek merupakan keturunan dari Tujuh Pendeta “Sapta Rsi” atau Pasek Sanak Sapta Rsi, yang merupakan anak dari Mpu Gnijaya (atau disebut Geni Jaya) – Mpu Gnijaya sendiri merupakan salah satu dari Sang Catur Sanak (Empat Pendeta Bersaudara) dari Jawa Timur yang diutus ke Bali untuk

163

Berbeda dengan perkembangan Desa Adat dan Desa Dinas yang ada di Bali, di mana sudah ada pemisahan yang jelas antara keduanya secara fungsional dan

administratif, di Balinuraga Desa Adat dan Desa Dinas menjadi “satu”. Akibatnya

menjadi tumpang tindih dan membingungkan, mana yang menjadi Desa Dinas dan

mana yang menjadi Desa Adat. Umumnya “Banjar” di Desa Balinuraga dijadikan

“Dusun”, dan “Klian Banjar” (Ketua Banjar) menjadi “Kepala Dusun”.

Berdasarkan data statistik “Kecamatan Way Panji Dalam Angka tahun 2008/2009”

menyelesaikan persitegangan antar sekte. Dengan adanya tujuh leluhur, maka di dalam komunitas mereka timbul semacam polemik dari daris keturunan yang mana – dari ketujuh garis keturuan leluhur – yang sebenarnya pantas (layak) untuk menjadi pemimpin. Bukan tidak mungkin, terdapat beberapa kekeliruan dalam menentukan silsilah leluhur, karena proses penelusuran yang rumit. Para elit Pasek yang datang ke Balinuraga tidak menghabiskan waktu untuk membantu menyusun silsilah keluarga Warga Pasek satu per satu, karena Warga Pasek umumnya yang berada di Bali pun mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan secara tepat leluhurnya, termasuk arti dan asal-muasal “Pasek” itu sendiri. Mereka hanya tahu bahwa mereka adalah Warga Pasek, tapi dari garis keturunan mana mereka berasal itu yang harus mereka telusuri sendiri. Sebagai catatan, sangat jarang sekali dijumpai seseorang yang mengetahui dan menguasai kawitan, keturunan dan silsilah orang-orang Bali, dan tidak sembarangan orang yang dapat mempelajarinya. Tentu, ini menjadi permasalahan sendiri bagi Warga Pasek yang telah berada di luar Bali untuk mencari silsilah (kawitan) warga-nya dengan benar.

Iswara. Dari lima mpu di Jawa Timur yang terkenal dengan keahliannya di berbagai bidang, hanya empat saja yang akhirnya pergi ke Bali, yaitu (1) Mpu Gnijaya merupakan kakak tertua dari Panca Thirta atau Catur Sanak yang diutus ke Bali164. Mpu Gnijaya merupakan pemeluk Brahmaisme, di mana melalui ketujuh anaknya (Sang Sapta Rsi) menjadikan keturunan Warga Pasek sebagai warga mayoritas di Bali. Sebagai anak laki-laki tertua, maka keturunan dari Mpu Gnijaya (Sang Sapta Rsi) menjadi cikal bakal dari keturunan Warga Pasek di Bali, di mana memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Warga PasekKayuselem; (2) Mpu Sumeru (sebutan lain: Mpu Mahameru) yang merupakan pemeluk agama Siwa. Mpu Semeru tidak menikah seumur hidupnya. Meskipun tidak menikah, Mpu Semeru memiliki seorang keturunan. Konon, berkat kasidhi ajnanan (kesaktian dan pengetahuan gaib) yang dimilikinya, Mpu Semeru berhasil menurunkan putra dharma, yaitu Mpu Bandesa Dryakah atau Mpu Kamareka yang menjadi cikal bakal Warga PasekKayuselem. Sabda yang diberikan Mpu Sumeru kepada putra dharmanya, Mpu Kamareka, menyebutkan bahwa keturunan dari Mpu Kamareka merupakan kesatria dan brahamana, di mana setelah keturunan ketiga mereka statusnya surut menjadi rakyat biasa. Sebagai salah satu dari catur sanak dari Panca Tirtha, Mpu Semeru tetap merupakan leluhur bagi warga Pasek, termasuk bagi keturunan warga Pasek dari Sang Sapta Rsi yang tidak lain merupakan keturunan dari kakak tertua dari Mpu Semeru, Mpu Gnijaya, dan khususnya warga Pasek Kayuselem yang merupakan leluhur langsung dari Mpu Semeru melalui anaknya Mpu Kamareka. Untuk menghormati Mpu Sumeru maka didirikan Pura Ratu Pasek di Besakih sebagai Padharman Warga Pasek (Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Resi) dan Warga Pasek Kayuselem; (3) Mpu Ghana adalah adik ketiga dari Mpu Gnijaya yang menganut aliran Ghanapatya. Sama seperti Mpu Sumeru, Mpu Ghana menjalani Nyukla Brahmacari (tidak menikah/kawin seumur hidup). Berbeda dengan Mpu Sumeru melalui kasidhi ajnanan mendapatkan

164

keturunan meskipun tidak menikah, Mpu Ghana tidak memiliki keturunan. Sebagai salah satu dari Catur Sanak yang menjadi leluhur Warga Pasek, Mpu Ghana tetap dianggap sebagai salah satu leluhur dari Warga Pasek meskipun tidak memiliki keturunan; (4) Mpu Kuturan (sebutan lain: Mpu Rajakretha) merupakan yang terkecil dari Catur Sanak, karena adiknya – Mpu Bradah (bungsu dari Panca Tirtha) – tetap tinggal di Jawa (tidak ikut serta ke Bali bersama keempat kakaknya/ Catur Sanak). Mpu Kuturan sendiri merupakan pemeluk agama Budha dari aliran Mahayana. Selama di Bali Mpu Kuturan mengajarkan tingkah laku yang benar kepada masyarakat Bali. Untuk menghormati jasanya, maka didirikan Pura

Cilayukti (baca: Silayukti) yang berasal dari kata “cila” (baca: sila) yang berarti “tingkah” dan kata “yukti” yang berarti “benar”. Selama hidupnya

Mpu Kuturan menjalani Swala Brahmacari (kawin/menikah hanya sekali dan satu istri).

Sampai saat ini, keturunan dari warga Pasek didominasi (mayoritas) berasal dari keturunan Sang Sapta Rsi, di mana populasinya terbesar di Bali, termasuk di luar Bali. Dari ketujuh Mpu inilah keturunannya menjadi warga terbesar di Bali sebagai Pasek tertua berdasarkan status leluhurnya, dibandingkan dengan Pasek Kayuselem yang statusnya sebagai adik dari Warga Pasek keturunan Sang Sapta Rsi. Dari ketujuh Mpu (Sang Sapta Rsi) keturunan yang statusnya tertua adalah yang berasal dari keturunan Mpu Ketek sebagai kakak tertua atau anak pertama (laki-laki) dari Mpu Gnijaya. Bila melihat kedatangan Catur Sanak, leluhur (orang tua) dari Sang Sapta Rsi, di sekitar permulaan abad ke-10, maka sudah semakin banyak cabang keturunan Warga Pasek dari Sang Sapta Rsi, yang keturunannya tersebar ke seluruh Bali termasuk ke Pulau Nusa Penida hingga akhirnya ke luar Bali, termasuk di Balinuraga, Lampung. Akibatnya, setelah memasuki abad ke-20 dan ke-21 keturunan Warga Pasek ini menjadi semakin rumit dan kompleks. Faktor ini (kerumitan menentukan silsilah) yang menyebabkan terjadinya konflik

pengonsolidasian warga lebih sulit, serta masih ada beberapa warga yang masih berpatron kepada wargaPandé.

Pasca pendataan warga Pasek di Balinuraga oleh elit-elit warga Pasek di Bali dan wafatnya Sri Mpu Suci, warga Pasek mendapatkan kembali jati dirinya. Kembalinya identitas mereka sebagai warga Pasek menjadikan mereka semakin percaya diri dan memisahkan diri dari pengaruh warga Pandé. Ada perasaan bahwa warga-nya (klan Pasek) lebih unggul daripada warga Pandé, sehingga mereka merasa bahwa warga Pasek lebih layak untuk memimpin di komunitas Balinuraga. Tentu, perasaan ini, bahwa warga-nya adalah yang terbaik, dimiliki juga oleh warga Pandé. Rasa percaya diri warga Pasek pasca kembalinya identitas mereka memiliki latar belakang sejarah sendiri, di mana leluhur mereka, khususnya Catur Sanak (ayah dari Sang Sapta Rsi) telah membangun fondasi dan infrastruktur sosial-politik, budaya dan keagamaan bagi masyarakat Bali, di mana menjadi tugas dari Catur Sanak ketika diutus ke Bali. Kehadiran Catur Sanak membawa perubahan besar dalam tata keagamaan dan tatanan kehidupan masyarakat Bali. Mereka berhasil menyusun tata tertib desa, membangun pura seperti Kahyangan Tiga, Sad Kahyangan dan lain-lain, beserta aturan upacaranya. Dari keempat pandita tersebut (Catur Sanak) yang paling menonjol peran dan keahliannya adalah Mpu Kuturan (sebutan lain: Mpu Rarajkretha). Prestasi (karya) fenomenal Mpu Kuturan yang sampai saat ini masih berlaku di Bali dan etnis Bali Hindu di luar Bali adalah Desa Pakraman (Desa Adat). Mpu Kuturan berhasil menuangkan konsep Tri Murthi (nantinya dikenal dengan konsep Tri Hita Karana) ke dalam Desa Pakraman yang ditujukan untuk memperkuat keberadaan Desa Pakraman dari gejolak dan pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar. Karya lain dari Mpu Kuturan antara lain: memperluas dan memperbesar Pura Besakih; menciptakan palinggih (bangunan suci) yang disebut Meru, Gedong dan lain-lain; membuat dan menyempurnakan Kahyangan Jagat yang berjumlah delapan buah (Pura Besakih, Lampuyang, Andakasa, Goa Lawah, Batukaru, Berantan, Batur dan Huluwatu).

Pandé. Kesolidan yang dimaksud adalah kesolidan dalam kelompok warga Pasek di Balinuraga, bukan kesolidan mereka sebagai etnis Bali Hindu atau komunitas Bali Hindu di Balinuraga atau pun di Lampung Selatan. Kasus warga Pasek di Balinuraga kurang lebih sama seperti warga Pasek pada umumnya di Bali, yaitu mereka tahu bahwa mereka itu warga Pasek, tapi akan kesulitan untuk menjelaskan apa itu Pasek, bagaimana dan darimana asal-mula leluhurnya. Sebagai warga Pasek mereka tetap memiliki kesolidan – dengan mengusung identitas sebagai warga Pasek– tetapi yang menjadi semacam permasalahan di dalam kelompok warga ini adalah: mereka adalah pasek apa? Berasal dari leluhur pasek yang mana? Mengingat mereka memiliki tujuh leluhur (Tujuh Pendeta), di mana setiap pendeta memiliki keturunannya sendiri yang tersebar di Bali dan tetap mengusung identitas (jati diri) sebagai bagian dari warga (klan) Pasek. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut dan warga Pasek tetap bersatu (solid) – perdebatan klasik itu seperti: Pasek A lebih baik dari Pasek B dan Pasek C dan sebaliknya dan seterusnya – adalah dengan menjadikan “Pasek” sebagai identitas utama. Artinya, meskipun mereka mendefinisikan dirinya sebagai Pasek A, B, C, dan seterusnya, mereka tetap merupakan warga Pasek. Namun, ada kalanya solusi ini tidak efektif jika ada kepentingan politik dari beberapa individu yang berambisi untuk menjadi pemimpin dalam komunitasnya, atau di level kabupaten ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Misalnya, dengan mengklaim dirinya sebagai “PasekA”, dan ber