GAMBARAN KARAKTERISTIK (FAKTOR RISIKO, GEJALA KLINIS/RIWAYAT PENGOBATAN,DAN PEMERIKSAAN SPIROMETRI), PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK

(PPOK)YANG BEROBAT KE RUMAH SAKITDRPIRNGADIDAN RS HAJI ADAM MALIK, MEDAN (TAHUN 2016 - 2017)

SKRIPSI

Oleh :

RISHI PANNIR SELVAM 130100439

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

GAMBARAN KARAKTERISTIK (FAKTOR RISIKO, GEJALA KLINIS/RIWAYAT PENGOBATAN, DAN PEMERIKSAAN SPIROMETRI), PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK

(PPOK)YANG BEROBAT KE RUMAH SAKITDRPIRNGADIDAN RS HAJI ADAM MALIK, MEDAN (TAHUN 2016 - 2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

RISHI PANNIR SELVAM 130100439

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : GAMBARAN KARAKTERISTIK (FAKTOR RISIKO, GEJALA KLINIS/RIWAYAT

PENGOBATAN, DAN PEMERIKSAAN

SPIROMETRI), PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK) YANG

BEROBAT KE RUMAH SAKIT DR.

PIRNGADI DAN RS HAJI ADAM MALIK, MEDAN (TAHUN 2016 - 2017)

Nama : Rishi Pannir Selvam

Nomor Induk Mahasiswa : 130100439

Program Studi : Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Komisi Penguji dan diterima sebagai bagian pensyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara Pembimbing,

NIP. 195304171980032001

Prof.Dr.dr.Rozaimah Z. Hamid, MS, SpFK

Ketua Penguji, Anggota Penguji,

Dr.dr.Kiking Ritarwan, SpS(K), MKT

NIP :19681117 199702 1 002 NIP : 19720501 199903 2 004 Dr.dr.Elmeida Effendy, M.Ked(KJ), SpKJ(K)

Medan,

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Dr.dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) 199605241992031002

HALAMAN PERSETUJUAN

GAMBARAN KARAKTERISTIK (FAKTOR RISIKO, GEJALA KLINIS/RIWAYAT PENGOBATAN, DAN PEMERIKSAAN SPIROMETRI), PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK

(PPOK) YANG BEROBAT KE RUMAH SAKIT DR PIRNGADI DAN RS HAJI ADAM MALIK, MEDAN (TAHUN 2016 - 2017)

Yang dipersiapkan oleh : RISHI A/L PANNIR SELVAM

130100439

Medan, 2018 Disetujui,

Dosen Pembimbing

(Prof.Dr.dr.Rozaimah Z. Hamid, MS, SpFK NIP. 195304171980032001

)

ABSTRAK

GAMBARAN KARAKTERISTIK (FAKTOR RISIKO, GEJALA KLINIS/RIWAYAT PENGOBATAN, DAN PEMERIKSAAN SPIROMETRI), PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK) YANG BEROBAT KE RUMAH SAKIT DR PIRNGADI DAN RS

HAJI ADAM MALIK, MEDAN (TAHUN 2016 - 2017) Rishi Pannir Selvam, Rozaimah Z. Hamid

Latar Belakang: Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah salah satu penyakit sistem pernapasan yang didasari oleh proses inflamasi, yang bersifat menetap (ireversibel) dan berkembang secara progresif, akibat paparan gas/partikel berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran karakteristik (faktor risiko, gejala klinis/perjalanan penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan spirometri), pasien PPOK yang berobat ke, Rumah Sakit H.

Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Umum Dr. Piringadi Medan. Metode:

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan total sampling, untuk mengetahui gambaran karakteristik (faktor risiko, gejala klinis/ perjalanan penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan spirometri), pasien PPOK yang berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi dan Rumah Sakit H. Adam Malik Medan. Penelitian dilakukan bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2017.

Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik yang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP Haji Adam Malik Medan sebanyak 157 pasien. Hasil: Faktor risiko yang utama bagi pasien PPOK adalah riwayat keluarga, pekerjaan, dan kebiasaan merokok. Pengobatan PPOK yang tepat dan benar, disertai dengan penjelasan tentang cara dan alasan penggunaan obat oleh dokter yang bertugas kepada pasien PPOK. Pengobatan yang digunakan pasien PPOK rata-rata dalam bentuk sediaan obat semprot. Pasien lebih banyak menggunakan jenis obat semprot Turbuhaler dan obat pelega dalam bentuk sediaan LABA + LAMA + KORTIKOSTEROID. Semua pasien PPOK diperiksa fungsi parunya dengan menggunakan tes spirometri. Saran: Dokter/petugas kesehatan lainnya yang bertugas di pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah lainnya, hendaknya meningkatkan peran sertanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan, melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai hal berkenaan dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronik dan faktor risikonya.

Kata kunci : Faktor resiko, gejala klinis/riwayat pengobatan, pemeriksaan spirometri, PPOK

ABSTRACT

DESCRIPTION OF CHARACTERISTICS (RISK FACTORS, CLINICAL SYMPTOMS/HISTORY OF TREATMENT, AND SPROMETRY EXAMINATION), PATIENTS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE DISEASE (COPD) THAT TREAT TO DR. PIRNGADI HOSPITAL AND HAJI ADAM

MALIK HOSPITAL, MEDAN (2016 - 2017)

By: Rishi Pannir Selvam

Background: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a respiratory system disease that is based on an inflammatory process, which is permanent (irreversible) and develops progressively, due to exposure to harmful gases / particles. The purpose of this study was to determine the characteristics (risk factors, clinical symptoms / course of the disease, medical history, and spirometry examination), COPD patients who went to treatment, Medan H. Malik Hospital and Dr. General Hospital. Plate in Medan. Method: This study is a descriptive study with a total sampling design, to describe the characteristics (risk factors, clinical symptoms / course of the disease, history of treatment, and spirometry examination), COPD patients who go to Dr. General Hospital Pirngadi and H.

Adam Malik Hospital in Medan. The study was conducted in January 2016 until June 2017. The study population was all patients with chronic obstructive pulmonary disease who were treated at Dr. Pirngadi and Haji Adam Malik General Hospital Medan were 157 patients. Results: The main risk factors for COPD patients are family history, work, and smoking habits. Proper and correct treatment of COPD, accompanied by an explanation of the ways and reasons for the use of drugs by doctors who are assigned to COPD patients. Treatment used by patients with COPD on average in the form of spray preparations. Patients use more types of Turbuhaler sprays and lozenges in the form of PROFIT + OLD + KORTICOSTEROID. All COPD patients were examined for parental function using the spirometry test. Suggestion: Doctors/other health workers who are in charge of health services, community leaders, and other government officials, should increase their participation in improving the quality of preventive health services, through counseling the community on various matters relating to Chronic Obstructive Pulmonary Disease and risk factors.

Keywords: Risk factors, clinical symptoms/treatment history, spirometry examination, COPD

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Gambaran Karakteristik (Faktor Risiko, Gejala Klinis/Riwayat Pengobatan, dan Pemeriksaan Spirometri), Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang Berobat ke Rumah Sakit Dr.Pirngadi dan RS Haji Adam Malik, Medan (Tahun 2016 - 2017)” sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran.

Saya sangat menyadari bahwa tulisan ini mungkin masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasannya, dengan semua keterbatasan tersebut, saya berharap mendapat masukan yang bermanfaat demi kebaikan kita semua.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menerima bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S (K)., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. Prof.Dr.dr.Rozaimah Z. Hamid, MS, SpFK., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi banyak bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna.

3. Dr.dr.Kiking Ritarwan, SpS(K), MKT dan Dr.dr.Elmeida Effendy, M.Ked(KJ), SpKJ(K)., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini.

4. Staf-staf pengajar yang telah bersedia memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

5. Semua responden yang meluangkan masa dan memberi kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

6. Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan sentiasa mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

7. Teman-teman sejawat atas semangat dan bantuan mereka kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan proposal penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, memberi informasi dan manfaat dalam pengembangan ilmu kedokteran.

Medan, Desember 2018 Penulis

Rishi Pannir Selvam 130100439

DAFTAR ISI

Halaman LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1 Tujuan Umum ... 3

1.3.2 Tujuan Khusus ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPDAN KERANGKA TEORI ... 5

2.1 Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) ... 5

2.1.1 Definisi ... 5

2.1.2 Patogenesis PPOK ... 5

2.1.2.1. Inflamasi yang Menetap ... 5

2.1.2.2. Ketidak seimbangan protease- antiprotease: ... 6

2.1.2.3. Stres oksidatif ... 8

2.1.3. Kondisi patologis pada PPOK ... 8

2.1.4. Diagnosis ... 9

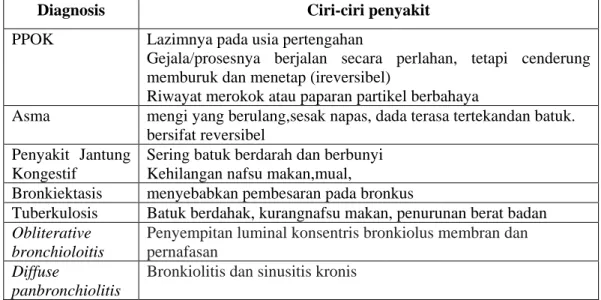

2.1.5. Diagnosis Banding ... 18

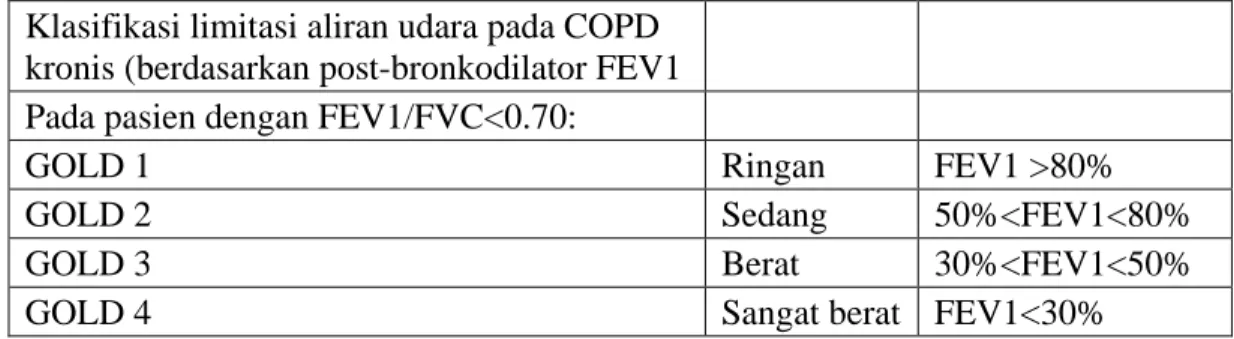

2.1.6. Klasifikasi PPOK. ... 18

2.1.7. Penatalaksanaan PPOK ... 19

2.1.8. Komplikasi dan Komorbiditas ... 19

2.1.9. Upaya pencegahan. ... 19

2.1.10. Prognosis ... 20

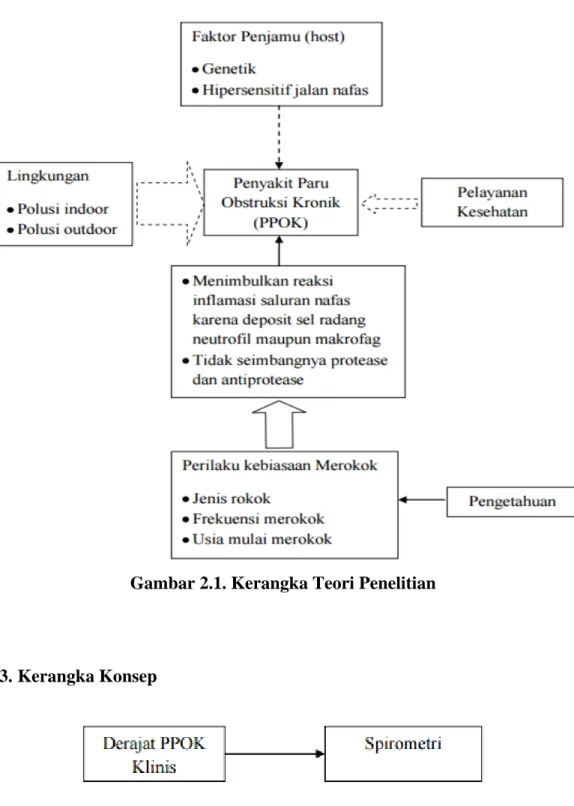

2.2. Kerangka Teori ... 21

2.3. Kerangka Konsep ... 21

BAB III METODE PENELITIAN ... 22

3.1 Rancangan Penelitian ... 22

3.1.1 Jenis Penelitian ... 22

3.1.2 Lokasi Penelitian ... 22

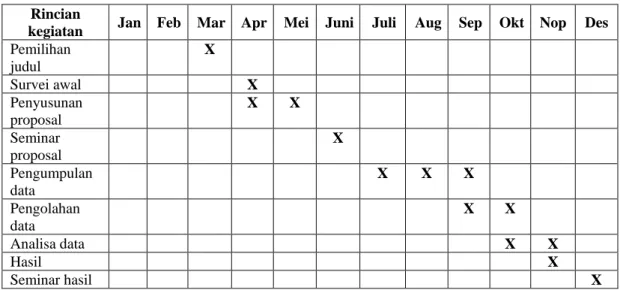

3.1.3 Waktu Penelitian ... 22

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian ... 22

3.2.1 Populasi Penelitian ... 22

3.2.2 Sampel Penelitian ... 22

3.2.3 Kriteria Inklusi ... 23

3.2.4 Kriteria Ekslusi ... 23

3.3 Teknik Pengumpulan Data ... 23

3.4 Definisi Operasional ... 23

3.5 Cara Kerja ... 24

3.6 Metode Analisis Data ... 24

3.7 Jadwal Penelitian ... 25

3.8 Biaya Penelitian ... 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 26

4.1 Hasil Penelitian ... 26

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 26

4.1.2 Karakteristik Subyek ... 26

4.1.3 Distribusi Faktor Risiko ... 27

4.1.3.1 Riwayat Keluarga ... 28

4.1.3.2 Pekerjaan Subyek Penelitian ... 28

4.1.3.3 Kebiasaan Merokok ... 29

4.1.3.4 Beberapa Pertanyaan lain yang Berkaitan dengan Faktor Risiko PPOK 33

4.1.4 Gejala Klinis/Perjalanan Penyakit Dan Riwayat Pengobatan ... 34

4.1.4.1 Gejala Klinis ... 34

4.1.4.2 Perjalanan Penyakit ... 36

4.1.4.3 Riwayat Pengobatan ... 37

4.1.4.4 Pemeriksaan Spirometri ... 40

4.2 Pembahasan ... 42

4.2.1 Karakteristik Subyek Penelitian ... 42

4.2.2 Faktor Resiko ... 43

4.2.3 Gejala Klinis/Perjalanan Penyakit Dan Riwayat Pengobatan ... 45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 50

5.1. Kesimpulan ... 50

5.2. Saran ... 50

DAFTAR PUSTAKA ... 52 DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1 Indikator untuk Diagnosa PPOK ... 10

2.2 Spirometri ... 13

2.3 PPOK danDiagnosa Banding ... 18

2.4 Klasifikasi PPOK ... 19

3.1 Jadwal Penelitian ... 25

3.2. Rencana Anggaran Dana Penelitian ... 25

4.1 Distribusi Identitas Subyek Penelitian ... 26

4.2 Distribusi Subyek Penelitian berdasarkan Riwayat Keluarga ... 28

4.3 Distribusi Subyek Penelitian berdasarkan Pekerjaan ... 28

4.4. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian berdasarkan Klasifikasi Perokok ... 29

4.5. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian berdasarkan Ketergantungan Fisik terhadap Rokok ... 30

4.6. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian Berdasarkan Alasan Pasien Berhenti Merokok ... 32

4.7. Beberapa Pertanyaan lain yang Berkaitan dengan Faktor Risiko PPOK ... 33

4.8. Distribusi Gejala Klinis Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM ... 35

4.9. Distribusi Perjalanan Penyakit Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM ... 36

4.10. Distribusi Riwayat Pengobatan Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM ... 37

4.11. Distribusi Pemeriksaan Spirometri Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM ... 40

DAFTAR GAMBAR

NomorJudul Halaman

2.1 Kerangka Teori Penelitian ... 21 2.2 Kerangka Konsep Penelitian ... 21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah salah satu penyakit sistem pernapasan yang didasari oleh proses inflamasi, yang bersifat menetap (ireversibel) dan berkembang secara progresif, akibat paparan gas/partikel berbahaya.

Saat ini, PPOK merupakan urutan keempat penyebab utama kematian, dan diprediksi menjadi 3 penyebab kematian utama di dunia pada tahun 2030.

Menurut data WHO, lebih kurang 64 juta warga dunia menderita PPOK dan3 juta orang meninggal akibat PPOK (±6% dari semua kematian global). Dengan demikian, PPOK merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat perhatian, karena akan menurunkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi pasien PPOK.

Secara global, beban ekonomi akibat PPOK dalam beberapa dekade ke depan akan terus meningkat, karena adanya paparan faktor risiko yang terus menerus, dan bertambahnya komunitas lansia (GOLD 2017).

Sebenarnya PPOK dapat dicegah dan diobati, bila ada keseriusan pihak- pihak terkait untuk mencegah dan mengobatinya, sehingga tidak jatuh ke kondisi yang bertambah berat. Perburukan yang terjadi akan menurunkan kualitas hidup dan produktivitas, serta akan meningkatkan beban ekonomi dalam skala lokal maupun global.

Sebagian besar pasien PPOK dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang, karena kebiasaan merokok yang sudah berurat berakar di kalangan masyarakatnya, bahkan dianggap sebagai aktivitas yang penting dalam unsur tatanan budaya. Bahkan pada sebagian besar negara sedang berkembang, industri rokok dan perkebunan tembakau merupakan sumber devisa negara.

Angka kejadian PPOK di Indonesia menempati urutan kelima tertinggi di dunia yaitu 7,8 juta jiwa, dan menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013), prevalensi PPOK di kalangan penduduk yang berusia ≥30 tahun di

Indonesia mencapai 3,7% dan prevalensi tertinggi dijumpai di Nusa Tenggara Timur (10,0%), diikuti oleh Sulawesi Tengah (8,0%), Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan masing-masing 6,7%. Di Sumatera Utara, prevalensi PPOK mencapai 3,6%, sama dengan Bangka, Belitung dan JawaTimur.Selain itu,menurut Standard Kompetensi Dokter Indonesia. PPOK termasuk ke dalam penyakit dengan standar kompetensi 3, sehingga memerlukan rawatan lanjutan ke rumah sakit rujukan. Khusus untuk propinsi Sumatera Utara, rumah sakit rujukan utama adalah Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit dr. Pirngadi, Medan.

Pasien PPOK menderita penyakit ini selama bertahun-tahun, dan kerap disertai oleh penyakit-penyakit lain sebagai komplikasinya, sehingga memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi dan sangat menurunkan kualitas hidup serta produktivitas penderitanya. Secara global, biaya perawatan yang harus dikeluarkan untuk PPOK, mencapai US $ 2,1 triliun, dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai US $4,8 triliun pada tahun 2030. Oleh karena itu, PPOK merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang terkait, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang ketersediaan dana pemeliharaan dan pengembangan kesehatannya sangat terbatas.

Identifikasi terhadap faktor risiko yang ada, perjalanan penyakit yang berlarut- larut, gejala klinis yang tidak segera ditanggulangi, penggunaan obat yang tidak sesuai dan tidak tepat, serta tidak digunakannya sarana penunjang diagnostik dan evaluasi hasil penatalaksanaan PPOK yang sesuai dan tepat, sudah barang tentu akan meningkatkan kejadian PPOK dengan segala risikonya, yang akhirnya akan menambah beban ekonomi, baik dalam skala perorangan ataupun komunitas (nasional maupun global).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, perlu diperoleh data tentang gambaran karakteristik berupa faktor risiko, gejala klinis/perjalanan penyakit, riwayat pengobatan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penegakan diagnosa serta evaluasi hasil penatalaksanaan PPOK, dengan menggunakan spirometri; sebagai masukan bagi instansi kesehatan dan berbagai pihak yang terkait, untuk menyusun program pencegahan, penanggulangan PPOKnya sendiri dan juga komplikasinya, secara tepat sasaran.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, ingin diketahui : Bagaimana gambaran karakteristik (faktor risiko, gejala klinis/perjalanan penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan spirometri), pasien PPOK yang berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Piringadi dan Rumah Sakit H. Adam Malik Medan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran karakteristik (faktor risiko, gejala klinis/perjalanan penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan spirometri), pasien PPOK yang berobat ke, Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Umum Dr.

Piringadi Medan.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Mengetahui faktor risiko yang dipunyai oleh pasien PPOK b. Mengetahui gejala klinis yang dialami oleh pasien PPOK c. Mengetahui perjalanan penyakit pasien PPOK

d. Mengetahui riwayat pengobatan yang pernah diterima oleh pasien PPOK

e. Mengetahui pengobatan yang digunakan pasien PPOK saat ini

f. Mengetahui persentase pasien PPOK yang diperiksa fungsi parunya dengan menggunakan spirometri, untuk keperluan penegakan diagnosa dan evaluasi hasil penatalaksanaan PPOK ketika berobat keRumah Sakit H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Umum Dr. Piringadi Medan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi sistem pelayanan kesehatan:

Data yang diperoleh dari penelitian ini, tentang gambaran karakteristik berupa faktor risiko, gejala klinis/perjalanan penyakit, riwayat pengobatan

dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penegakan diagnosa PPOKdan evaluasi hasil penatalaksanaannya, dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi kesehatan dan berbagai pihak yang terkait,untuk menyusun program perbaikan usaha pencegahan, penanggulangan PPOKnya sendiri dan juga komplikasinya, secara tepat sasaran.

2. Manfaat bagi pendidikan dokter:

Memberikan masukan kepada institusi pendidikan dokter di Indonesia, tentang kondisi PPOK di kalangan masyarakat, dan mendorong peningkatan kemampuan komunikasi efektif dokter-pasien PPOK, sehingga meningkatkan penghayatan tentang kepentingan adherensi masyarakat terhadap penyakit yang dideritanya, khususnya PPOK.

3. Manfaatbagi peneliti:

Meningkatkan kepekaan terhadap masalah kesehatan di kalangan masyarakat, khususnya mengenai penyakit PPOK dan meningkatkan penghayatan tentang pentingnya komunikasi efektif di antara peneliti dan subyek penelitian (pasien PPOK) dan keluarganya, serta meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan penelitian bidang kesehatan

4. Manfaat bagi pasien PPOK:

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan PPOK, sehingga pasien PPOK dapat memperoleh penatalaksanaan PPOK yang sesuai dan tepat, dengan biaya terjangkau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI

2.1 Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 2.1.1 Definisi

Definisi Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) menurut GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) adalah penyakit paru kronik ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi paru akibat paparan partikel atau gas beracun yang berbahaya.

2.1.2 Patogenesis PPOK

Adanya paparan dari berbagai faktor risiko menyebabkan interaksi faktor host dengan faktor lingkungan sehingga menyebabkan perubahan patologi berupa pathological triad pada PPOK, yaitu inflamasi yang menetap, gangguan keseimbangan protease-antiprotease dan stres oksidatif. Keadaan ini memicu terjadinya metaplasia dan hiperplasia sel goblet/mukus, hipersekresi mukus, fibrosis, perubahan pada otot polos dan destruksi jaringan paru, yang akan meghasilkan gejala klinis berupa sesak napas (Fischer et al, 2011).

2.1.2.1. Inflamasi yang Menetap

Proses inflamasi, sangat berperan dalam patogenesis PPOK karenapada proses ini akan dilepaskan mediator inflamasiyang akan merusak jaringan paru dan menggnggu mekanisme normal perbaikan jaringan paru.Pada PPOK, proses inflamasi ini terjadi akibat paparan asap rokok dan gas-gas berbahaya lainnya.

Meskipun kebiasaan merokok sudah dihentikan, tetapi prose inflamasi tersebut masih bertahan lama. Berbagai sel inflamasi yang berkaitan dengan PPOK antara lain, neurofil, eosinofil, makrofag, limfosit mencakup TC1, Th1, Th17. Makrofag yang telah diaktivasi akan mengeluarkan beberapa mediator inflamasi dan faktor kemotaktik yang akan menarik sel inflamasi ke paru. Selain itu, makrofag juga akan memproduksi matrix metalloproteinase (MMP), akibat distimulasi oleh

sitokin yang dihasilkan oleh sel T di paru PPOK. Terjadinya emfisema pada PPOK sangat dipengaruhi oleh imunitas humoral dan selular. Sel T, CD 4, CD 8 dan sel B, berakumulasi di alveolus dan jaringan saluran pernapasan, membentuk Bronchus-Associated Lymphoid Tissue (BALT) pada dinding saluran pernapasan yang kecil.

a. Sitokin

1) Interleukin-6 (IL-6)

2) Tumor necrosis factor-α (TNF-α) 3) Interleukin 1-β (IL-β))

4) Kemokin) 5) Adipokin) b. Protein fase akut

1) C-reactive protein 2) Fibrinogen

3) Serum amyloid-A (SA-A) 4) Surfaktan protein–D (SP-D) c. Sel radang

1) Monosit 2) Neutrofil 3) Limfosit

4) Natural Killer Cells (sel NK)

2.1.2.2. KetidakseimbanganProtease-Antiprotease

Telah dibuktikan adanya ketidakseimbangan antara protease yang memecah komponen jaringan ikat, dan antiprotease yang mengimbangi kerja protease didalam paru pasien PPOK. Peningkatan kadar enzim protease, yang berasal dari sel-sel inflamasi dan sel-sel epitel, telah diamati pada pasien COPD,dan telah banyak dibuktikan bahwa aktivitas protease pada PPOK tidak dapat lagi dikendalikan oleh antiprotese. Hal ini dapat dijumpai pada kondisi abnormalitas genetik antiprotease, seperti yang ditemui pada defisiensi antitripsin α1, atau hilangnya kondisi fungsional dari antiprotease akibat proses proteolitik dan zat oksidatif.

Jaringan elastin yang merupakan komponen jaringan ikat utama dalam parenkim paru, dihancurkan oleh elastase, dan hal ini diyakini menjadi faktor penting pada kejadian emfisema. Paparan asap rokok atau iritan-iritan lain yang berlangsung secara terus menerus alam jangka waktu lama, menyebabkan akumulasi makrofag, neurofil, sel T, CD8+di paru. Makrofag, neurofilakan melepaskan berbagai protease, seperti elastase neutrofil, protease (PR3), matrix metalloproteinase (MMPs) dan catepsin. Protease-protease tersebut saling berinteraksi dengan saling mengaktifkan atau menghambat inhibitor endogennya.

Elastase neutrofil yang menghambat kerja penghambatan MMPs, menyebabkan aktivitas MMPs menjadi semakin nyata dalam mendegradasi antitripsin α-1.

Protease-protease tersebut menempel pada matriks eksraselular, serat elastin, dan kolagen, dan menghasilkan elastin yang terfragmentasi. Elastin yang terfragmentasi ini bersifat kemotaktik terhadap monosit atau netrofil, sehingga mendukung akumulasi makrofag, neutrofil dan destruksi paru.

Bukti yang menyatakan bahwa elastase neutrofil (NE) dapat mengaktifkan MMPs, menunjukkan keberadaan (NE) berperan penting pada langkah awal ketidakseimbangan aktivitas protease dan antiprotease dan degradasi jaringan paru, yang selanjutnya menimbulkan PPOK. Elastase neutrofil (NE) mempunyai berbagai efek terhadap sel epitel saluran pernapasan dan matriks jaringan ikat pada PPOK, dan secara in vitro menurunkan fungsi silia/merusak sel epitel saluran pernapasan, serta memicu penglepasan sel epitel bronkus dari matriks ekstraselular dan apoptosis sel endotel.

Selain itu, aktivitas NE dalam proses sekresi, mempunyai hubungan dengan purulensi sputum, baik melalui kontak langsung dengan epitel atau akibat migrasi neutrofil. Hal ini penting pada saat eksaserbasi, yaitu pada saat influks neutrofil dan meningkatnya aktivitas elastase.

Untuk mencapai paru,neutrofil terlebih dahulu diaktivasi, menempel di endotel, dan kemudian bermigrasi ke saluran napas. Selanjutnya neutrofil akan mengalami degranulasi, kemudian melepaskan enzim dan menyebabkan kerusakan jaringan parenkim paru.

2.1.2.3. Stres oksidatif

Stres oksidatif merupakan mekanisme penting pada kejadian PPOK.

Oksidan yang berperan pada kejadian PPOK ini berasal dari asap rokok/partikel berbahaya lainnya, dan juga dilepaskan oleh sel-sel inflamasi, seperti makrofag dan neutrofil. Pada PPOK didapati peningkatan biomarker stres oksidatif (hidrogen peroksida, 8-isoprostan) dalam kondensat yang dihembuskan melalui napas, dahak, dan sirkulasi sistemik pasien PPOK. Biomarker ini akan semakin meningkat jumlahnya pada keadaan eksaserbasi. Penurunan antioksi dan endogen mungkin terjadi pada pasien PPOK, sebagai akibat dari penurunan/reduksi faktor transkripsi, yaitu Nrf2 (Nuclear factor-erythroid 2-related factor) yang mengatur banyak gen antioksidan.

Kebisaan merokok yang kronis menyebabkan saluran pernapasan dan paru kerap terpapar oleh ROS (Reactive Oxygen Species), yang akan memicu produksi ROS yang lain, sehingga makin memperberat stres oksidatif, kerusakan jaringan, produksi lemak dan inflamasi di paru dan saluran pernapasan.

Ketiga kondisi yang terjadi pada pasien PPOK tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya peribronchiolar dan interstitial fibrosis, terutama pada perokok. Proses inflamasi dapat mendahului pengembangan fibrosis atau cedera berulang padadinding saluran napas itu sendiri, yang sangat mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap keterbatasan pengembangan saluran pernapasan udara yang kecil, dan akhirnya merupakan awal dari perkembangan proses emphysema.

2.1.3. Kondisi patologis pada PPOK

Beberapa kondisi yang telah diuraikan pada patogenesis PPOK, akan menimbulkan perubahan kondisi faali menjadi kondisi patologis, seperti hipersekresi mukus dan disfungsi silia, keterbatasan aliran udara di saluran pernapasan dan hiperinflasi, gangguan pertukaran gas, peninggian tekanan di paru dan berbagai efek sistemik lainnya.

2.1.3.1. Hipersekresi mukus dan disfungsi silia

2.1.3.2. Keterbatasan aliran udara di saluran pernapasan dan hiperinflasi.

2.1.3.3. Gangguan pertukaran gas.

2.1.3.4. Peninggian tekanan di paru (hipertensi pulmoner).

2.1.3.5. Efek sistemik lainnya.

2.1.4. Diagnosis

Pada pemeriksaan fisik, kerap tidak ditemui kelainan yang jelas, karena hal ini sangat ditentukan oleh tingkat keparahan PPOK yang terjadi. Diagnosis PPOK ditetapkan berdasarkan gejala klinis dan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosa serta faktor risiko yang ada (Gambar 2.1)

Beberapa kondisi yang dapat dipertimbangkan pada penegakan diagnosa PPOK dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.

2.1.4.1. Gejala Klinis.

Secara klinis, seseorang dinyatakan mengidap PPOK, apabila sekurang- kurangnya pada anamnesis ditemukan adanya riwayat pajanan faktor risiko disertai batuk kronik dan berdahak dengan sesak nafas, terutama pada saat melakukan aktivitas pada seseorang yang berusia pertengahan atau yang lebih tua.

Tanda-tanda fisik dari pembatasan aliran udara biasanya tidak ditemukan sampai terjadi penurunan fungsi paru yang signifikan. Dengan demikian, deteksi berdasarkan pemeriksaan fisik memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang relatif rendah. Meskipun pemeriksaan fisik merupakan bagian penting dari perawatan pasien, tetapi pemeriksaan fisik jarang digunakan sebagai sarana diagnostik pada PPOK. Sejumlah tanda-tanda fisik mungkin didapati pada PPOK, tetapi bila tidak dijumpai, bukan berarti meniadakan diagnosis PPOK.

a) Anamnesis.

Dari hasil anamnesis, gejala klinis yang biasa ditemukan pada pasien PPOK adalah sebagai berikut :

1) Batuk kronik

Batuk kronik adalah batuk hilang timbul selama 3 bulan dalam 2 tahun terakhir yang tidak hilang dengan pengobatan yang diberikan. Batuk dapat terjadi sepanjang hari atau intermiten. Batuk kadang terjadi pada malam hari

2) Batuk berdahak kronik

Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi sputum. Karakteristik batuk dan dahak kronik ini terjadi pada pagi hari ketika bangun tidur.

3) Sesak napas

Terutama pada saat melakukan aktivitas. Seringkali pasien sudah mengalami adaptasi dengan sesak nafas yang bersifat progressif lambat sehingga sesak ini tidak dikeluhkan.

b) Riwayat penyakit.

1) Adanya riwayat merokok atau bekas perokok 2) Riwayat terpajan zat-zat berbahaya

3) Riwayat penyakit terdahulu (asma, alergi, sinusitis, polip nasal) 4) Riwayat PPOK atau penyakit pernapasan lain di keluarga

5) Adanya faktor predisposisi pada saat bayi/anak (BBLR, infeksi berulang saluran napas, lingkungan dengan polusi udara)

6) Riwayat ekaserbasi atau hospitalisasi akibat penyakit sistem pernapasan 7) Adanya penyakit penyerta.

c) Pemerikaan fisik 1) Inspeksi.

(a) Pursed-lips breathing (mulut mencucu)

(b) Barrel chest (diameter antero-posterior dan transversal sebanding) (c) Penggunaan otot bantu pernapasan

(d) Pelebaran sela iga

(e) Terlihat denyut vena jugularis (bila telah terjadi gagal jantung kanan) (f) Tampak tampilan pink puffer & blue bloater

Catatan:

= Pink puffer, gambaran khas pada emfisema: pasien kurus, kulit kemerahan dan pernapasan dengan mulut mencucu/pursed-lips breathing), sianosis, edema tungkai (+), ronki basah di basal paru, sianosis sentral dan perifer

= Pursed-lips breathing, bernapas dengan mulut mencucu dan ekspirasi memanjang. Sikap ini merupakan upaya tubuh untuk mengeluarkan retensi CO2 yang terjadi pada gagal napas kronik.

2) Palpasi.

Bila sudah terjadi emfisema: fremitus suara melemah dan sela iga melebar 3) Perkusi.

Bila sudah terjadi emfisema: hipersonor dan batas jantung mengecil, diafragma letak rendah, hepar terdorong ke bawah

4) Auskultasi

(a) Suara pernapasan vesikular normal atau melemah

(b) Terdapat ronki dan atau mengi pada saat bernapas biasa atau pada ekspirasi paksa

(c) Ekspirasi memanjang

(d) Suara jantung terdengar jauh

2.1.4.2.Pemeriksaan Penunjang.

Spirometri adalah alat pengukur keterbatasan aliran udara di saluran pernapasan yang non-invasif dan paling reproducibel. Meskipun memberikan sensitivitas yang baik, puncak pengukuran aliran ekspirasi saja tidak dapat dipercaya untuk digunakan sebagai satu-satunya tes diagnostik. Selayaknya semua petugas kesehatan yang merawat pasien PPOK harus memiliki akses untuk pemeriksaan spirometri. Beberapa faktor yang diperlukan untuk mencapai hasil tes yang akurat, diringkas dalamTabel 2.2.

Tabel 2.2.

Berbagai faktor yang diperlukan untuk mencapai hasil tes yang akurat

Spirometri harus dapat mengukur volume udara yang dihembuskan secara paksa sesudah inspirasi maksimal (kapasitas vital paksa/FVC) dan volume udara yang dihembuskan selama detik pertama manuver ini (volume ekspirasi paksa dalam satu detik, FEV1), dan rasio kedua pengukuran tersebut (FEV1/FVC) harus dihitung (Gambar 2.2B).

Sebuah spirometri tracing normal ditunjukkan pada Gambar 2.2A. sebuah spirometri menelusuri khas dari pasien dengan penyakit obstruktif. Pasien dengan PPOK biasanya menunjukkan penurunan FEV1 dan FVC.

Rasio antara FEV1 dan kapasitas vital (VC), FEV1/VC, bukan diukur dari rasio FEV1/FVC, karena hal ini akan menghasilkan nilai-nilai yang lebih rendah dari rasio tersebut, terutama pada kondisi keterbatasan aliran udara.

Hasilpengukuran spirometri dievaluasi, dibandingkan dengan angka referensi, berdasarkan usia, tinggi badan, jenis kelamin, dan ras.

Kriteria spirometri untuk pembatasan aliran udara tetap rasio pasca bronkodilator FEV1/FVC<0.70. Kriteria ini sederhana dan bebas/independen dari nilai-nilai referensi, dan telah banyak digunakan dalam uji klinis, sebagai dasar dari sebagian besar rekomendasi pengobatan yang diambil. Perlu dicatat bahwa penggunaan rasio FEV1/FVC yang tetap digunakan untuk menentukan pembatasan aliran udara, mengakibatkan diagnosis COPD pada orang tua, menjadi lebih sering dan diagnosis pada orang dewasa <45 tahun menjadi kurang sering, terutama pada PPOK yangringan, dibandingkan dengan menggunakan batasan/cut-offberdasarkan batas bawah normal (LLN) nilai untuk FEV1/FVC.

Nilai-nilai LLN yang didasarkan pada distribusi normal, mengklasifikasikan <5% dari populasi yang sehat sebagai abnormal. Karena itu, dari perspektif ilmiah dan klinis, sulit untuk menentukan kriteria ini sebagai cara untuk menghasilkan akurasi diagnostik PPOK yang optimal. Namun, nilai-nilai LLN sangat tergantung pada pilihan persamaan referensi yang valid, dengan menggunakan nilai FEV1 pasca-bronkodilator.Tidak ada penelitian longitudinal yang tersedia untuk memvalidasi penggunaan LLN, atau penelitian yang menggunakan persamaan referensi pada populasi yang menyatakan bahwa penyebab utama PPOK bukanlah merokok.

Pemeriksaan spirometri hanya satu parameter untuk menetapkan diagnosis klinis PPOK; dan parameter tambahan berupa gejalaklinis dan faktor risiko lainnya harus diperhitungkan. Namun, kesederhanaan sarana diagnostik dan konsistensi hasil pemeriksaan, merupakan hal yang sangat penting bagi dokter untuk penegakkan diagnosa PPOK.

Pemeriksaan spirometri pasca-bronkodilator, diperlukan untuk diagnosis dan penilaian kondisi PPOK.Menilai tingkat reversibilitas keterbatasan aliran udara (misalnya, mengukur FEV1 sebelum dan sesudah bronkodilator atau kortikosteroid) untuk pengambilan keputusan terapi, tidak lagi direkomendasikan.

Pada individu asimtomatik tanpa paparan yang signifikan terhadap tembakau atau rangsangan/partikel berbahaya lainnya, skrining spirometri mungkin tidak diindikasikan; sedangkan pada orang-orang dengan gejala klinis atau faktor risiko (misalnya, >20 bungkus, jumlah tahun merokok atau infeksi dada berulang), hasil diagnostik untuk PPOK relatif tinggi dan spirometri harus dipertimbangkan sebagai metode untuk penemuan kasus awal. Kedua parameter FEV1 dan FVC memprediksi semua penyebab kematian, termasuk yang bukan karena merokok tembakau. Fungsi paru-paru yang abnormal mengidentifikasi sub kelompok perokok, dengan peningkatan risiko untuk kanker paru. Hal ini telah menjadi dasar dari argumen bahwa skrining spirometri harus digunakan sebagai alat penilaian kesehatan global.

Namun, tidak ada data yang menunjukkan bahwa skrining spirometri efektif dalam mengarahkan keputusan penatalaksanaan atau dalam meningkatkan

hasil terapi PPOK pada pasien yang diidentifikasi sebelum pengembangan simptom.

2.1.4.3. Pemeriksaan rutin a. Faal paru

1) Pemeriksaan spirometri (VEP1), VEP1 prediksi, KVP, VEP1/KVP) (a) Pemeriksaan dilakukan ketika tidak dalam eksaserbasi akut.

(b) Obstruksi ditentukan oleh nilai VEP1 prediksi (%) dan atau VEP1/KVP (%)

(c) VEP1 merupakan parameter paling umum digunakan untuk menilai beratnya PPOK dan untuk evaluasi perjalanan penyakit

(d) Bila spirometri tidak tersedia atau tidak mungkin dilakukan, APE meter dapat digunakan untuk memantau variabilitas harian pagi dan sore yang tidak lebih dari 20% (meskipun tidak begitu tepat)

2) Uji bronkodilator

(a) Dilakukan dengan menggunakan spirometri atau APE meter

(b) Sesudah pemberian inhalasi bronkodilator sebanyak 8 hisapan, 15-20 menit kemudian dilihat perubahan nilai VEP1 atau APE, perubahan VEP1 atau APE <20% dari nilai awal dan <200ml

(c) Uji bronkodilator dilakukan pada PPOK stabil b. Pemeriksaan darah rutin

1) Hb 2) Ht 3) Leukosit

c. Pemeriksaan radiologi

2.1.4.4. Pemeriksaan tidak rutin (khusus) a. Pemeriksaan faal paru

b. Uji latih kardiopulmoner c. Uji provokasi bronkus d. Uji coba corticosteroid

e. Analisa gas darah f. Radiologi

g. Elektrokardiografi h. .Bakteriologi

i. Kadar α1-antitripsin

2.1.4.5. Faktor Risiko

PPOK dikaitkan dengan beberapa faktor risiko, yang dapat dibagi menjadi risiko yang tak dapat diubah faktor keturunan/genetik, umur, jenis kelamin, dan lain-lain), dan faktor risiko yang dapat diubah (paparan asap rokok dan partikel berbahaya, pekerjaan, status sosio ekonomi, dan lain-lain).

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah.

1) Faktor keturunan/genetik.

Adanyariwayat PPOK pada keluarga dan defisiensi α1-antitripsin ...

(a) Usia.

(b) Jenis kelamin

Disebabkan defisiensi alpha-1 antitrypsin, umur dan kelamin, perkembangan paru, paparan terhadap partikel di udara, status asma dan hiperaktivitas saluran pernafasan, bronchitis kronis, dan infeksi.

b. Faktor risiko yang dapat diubah.

1) Paparan asap rokok dan partikel gas berbahaya

Merokok merupakan faktor risiko utama untuk PPOK. Lebih dari 80%

kematian pada penyakit ini berkaitan dengan merokok, dan orang yang merokok memiliki risiko yang lebih tinggi (12-13 kali) dari yang tidak merokok. Risiko untuk perokok aktif sekitar 25%. Namun, faktor risiko lain juga berperan dalam peningkatan kasus PPOK. Faktor risiko lain dapat berupapaparan asap rokok pada perokok pasif, paparan kronis polutan lingkungan atau pekerjaan, penyakit pernapasan ketika masa kanak-kanak.

2.1.5. Diagnosis Banding

Berbagai hal yang ditemukan pada anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien PPOK banyak yang mirip dengan kondisi panyakit repiratori lainnya, seperti pada penyakit asma, gagal jantung kongestif, bronkiektasis dan lain-lain.

Dengan demikian pemeriksaan harus dilakukan secara seksama untuk membedakan penyakit tersebut. Setiap penyakit mempunyai ciri-ciri tersendiri, tetapi ciri-ciri tersebut bukanlah penentu absolut, misalnya ada seorang pasien PPOK yang tidak merokok, tetapi mungkin ada faktor risiko lain yang sangat berpengaruh selain merokok (misalnya paparan asap ketika memasak dengan kayu di dalam rumah yang ventilasinya sangat minim. Selain itu, asma misalnya, lazim ditemui pada masa kanak-kanak, tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa, bahkan orang tua.

Tabel 2.3. PPOK dan Diagnosis Banding

Diagnosis Ciri-ciri penyakit

PPOK Lazimnya pada usia pertengahan

Gejala/prosesnya berjalan secara perlahan, tetapi cenderung memburuk dan menetap (ireversibel)

Riwayat merokok atau paparan partikel berbahaya

Asma mengi yang berulang,sesak napas, dada terasa tertekandan batuk.

bersifat reversibel Penyakit Jantung

Kongestif

Sering batuk berdarah dan berbunyi Kehilangan nafsu makan,mual,

Bronkiektasis menyebabkan pembesaran pada bronkus

Tuberkulosis Batuk berdahak, kurangnafsu makan, penurunan berat badan Obliterative

bronchioloitis

Penyempitan luminal konsentris bronkiolus membran dan pernafasan

Diffuse

panbronchiolitis

Bronkiolitis dan sinusitis kronis

2.1.6. Klasifikasi PPOK

Klasifikasi PPOK dilakukan berdasarkan tingkat keparahan keterbatasan aliran udara yang terjadi pada PPOK, yang ditentukan dengan pemeriksaan spirometri (GOLD 2017) (Tabel 2.4)

Tabel 2.4 : Klasifikasi PPOK Berdasarkan GOLD2017 Klasifikasi limitasi aliran udara pada COPD

kronis (berdasarkan post-bronkodilator FEV1 Pada pasien dengan FEV1/FVC<0.70:

GOLD 1 Ringan FEV1 >80%

GOLD 2 Sedang 50%<FEV1<80%

GOLD 3 Berat 30%<FEV1<50%

GOLD 4 Sangat berat FEV1<30%

2.1.7. Penatalaksanaan PPOK

Penatalaksanaan PPOK dilaksanakan berdasarkan diagnosa tingkat keparahan penyakit.

2.1.7.1. Penatalaksanaan non-farmakologik Edukasi dan manajemen sendiri 2.1.7.2 Penatalaksanaan farmakologik

LAMA + LABA

2.1.8. Komplikasi dan Komorbiditas

PPOK akan melibatkan berbagai sistem dalam tubuh, sehingga sangat mungkin berkaitan dengan kejadian patologis pada organ/sistem tubuh lainnya.

2.1.8.1. Gagal napas 2.1.8.2. Kor pulmonal 2.1.8.3. Infeksi berulang 2.1.8.4. Ansietas dan Depresi 2.1.8.5. Osteoporosis

2.1.8.6. Kanker paru

2.1.8.7. Sindrom metabolik dan diabetes melitus 2.1.8.8. Bronkiektasis

2.1.9. Upaya pencegahan.

2.1.9.1. Mencegah kejadian PPOK.

a) Berhenti merokok atau menghindari pajanan asap rokok b) Menggunakan obat-obatan

2.1.9.2. Mencegah perburukan PPOK.

a) Menerapkan gaya hidup yang sehat b) Menjalani vaksinasi secara rutin c) Menghindari polusi udara

2.1.10. Prognosis

Prognosis PPOK bergantung pada umur dan gejala klinis waktu berobat.

Pada pasien yang berumur kurang dari 50 tahun dan datang dengan keluhan sesak nafas yang ringan, akan terlihat ada perbaikan, tetapi apabila pasien datang dengan sesak nafas sedang, ma pasien akan sesak lebih berat dan meninggal dalam masa 5 tahun.

2.2. Kerangka Teori

Gambar 2.1. Kerangka Teori Penelitian

2.3. Kerangka Konsep

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan rancangan total sampling, untuk mengetahui gambaran karakteristik (faktor risiko, gejala klinis/

perjalanan penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan spirometri), pasien PPOK yang berobat ke Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi dan Rumah Sakit H.

Adam Malik Medan.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di sekitar RSUD Dr.Pringadi dan RSUP.Haji Adam Malik Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2016 sampai bulan Juni 2017.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pasien-pasien penyakit paru obstruktif kronik yang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP Haji Adam Malik Medan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah pasien penyakit paru obstruktif kronik yang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP Haji Adam Malik Medan dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan metode total sampling.

3.2.3Kriteria Inklusi

Pasien penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) yang datang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP Haji Adam Malik Medan.

3.2.4 Kriteria Ekslusi

a. Tidak dapat dihubungi

b. Tidak bersedia ikut serta dalam penelitian.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data akan dilakukan setelah mendapat rekomendasi izin pelaksanaan penelitian daripada RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUP Haji Adam Malik Medan. Setelah itu, responden akan diwawancara menggunakan kuesioner yang disediakan.

3.4 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dari penelitian perlu untuk menghindari perbedaan dan menyamakan persepsi dalam menginterpretasikan masing-masing variable penelitian.

1. PPOK:

Penyakit paru kronik ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel.

Caraukur :

• Pasien diwawancara menggunakan kuesioner.

Alatukur :

• Rekam medis Skala ukur :

• Numerik

3.5 CARA KERJA

Pasien akan diwanwancara dengan kuesioner. Setelah itu, melalui rekam medis, kita dapat melihat apakah jawaban pasien sesuai atau tidak, dan akan dibuat perbandingan dan penambahan daripada rekam medis pasien tersebut.

3.6 METODE ANALISIS DATA

Data dari setiap responden akan dimasukkan ke dalam komputer oleh peneliti. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan program computer yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 19 dan juga melalui wawancara dengan pasien. Data hasil akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi.

Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa nama dan kelengkapan identitas maupun data responden serta memastikan bahwa semua jawaban telah terisi sesuai petunjuk.

2. Coding, yaitu memberi kode atau angka tertentu pada kuesioner untuk mempermudah saat mengadakan tabulasi dan analisa.

3. Entry, yaitu memasukkan data dari kuesioner ke dalam program komputer dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution for Windows).

4. Tabulating, yaitu memeriksa kembali data yang telah dimasukkan untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan atau tidaknya pada kode, ketidaklengkapan data dan sebagainya.

3.7 JADWAL PENELITIAN

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Rincian

kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nop Des Pemilihan

judul

X

Survei awal X

Penyusunan proposal

X X

Seminar proposal

X

Pengumpulan data

X X X

Pengolahan data

X X

Analisa data X X

Hasil X

Seminar hasil X

3.8 BIAYA PENELITIAN

Biaya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp.840,000.

Sumber dana penelitian adalah dana mandiri. Uraian penggunaan data penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. RencanaAnggaranDanaPenelitian

No Rincian Biaya

1 Transportasi (Bahan bakar minyak kenderaan bermotor selama 8 minggu, @ 1 minggu, Rp.70,000,-)

Rp 560,000 2 Biaya Literatur

- Internet (Pencarian sumber) - Fotokopi

- Printing

Jelaskan jumlah satuannya

Uang untuk imbalan bagi relawan penelitian @ Rp 20.000,-/orang

Rp 50.000 Rp 90.000 Rp 100.000

3 Penjilidan 4 expl. Skripsi @ Rp10,000,- Rp 40.000 Jumlah Rp 840.000

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada dua rumah sakit yaitu, Rumah Sakit Haji Adam Malik dan juga Rumah Sakit Dr.Pirngadi.

4.1.2 KARAKTERISTIK SUBYEK

Subyek penelitian adalah 157 orang dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronikdan memenuhi kriteria inklusi/eksklusiyang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari 157 orang yang turut serta sebagai subyek penelitian, diperoleh data yang berkenaan dengan identitas subyek penelitian berdasarkan umur, jenis kelamin, suku, agama, tingkat pendidikan, dan status perkawinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Identitas Subyek Penelitian

No. Identitas Subyek Penelitian Frekuensi Persentase Umur

1 35-50 tahun 19 12.1

2 51-65 tahun 68 43.3

3 66-80 tahun 58 36.9

4 >80 tahun 12 7.6

Jenis Kelamin

1 Laki-laki 128 81.5

2 Perempuan 29 18.5

Suku

1 Batak 122 77.7

2 Jawa 24 15.3

3 Melayu 7 4.5

4 Aceh 4 2.5

Agama

1 Islam 51 32.5

2 Kristen 106 67.5

Tingkat Pendidikan

1 Sarjana 61 38.9

2 SMA 88 56.1

3 SMP 7 4.5

4 SD 1 .6

No. Identitas Subyek Penelitian Frekuensi Persentase Status Perkawinan

1 Menikah 145 92.4

2 Duda/Janda 12 7.6

Total 157 100.0

Dari 4.1 di atas, diketahui bahwa distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan umur sebagian besar pasien berada di antara usia 51-80 tahun yaitu sebanyak 126 orang (80,2%), sedangkan usia 35-50 tahun ada 19 orang (12,1%) dan usia >80 tahun ada 12 orang (7,6%).

Distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah pasien laki-laki yaitu sebanyak 128 responden (81,5%) dan pasien perempuan ada 29 orang (18,5%).

Distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan suku sebagian besar pasien adalah suku batak yaitu sebanyak 122 orang (77,7%), suku Jawa sebanyak 24 orang (15,3%), suku Melayu ada 7 orang (4,5%), dan suku Aceh ada 4 orang (2,5%).

Distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan agama sebagian besar pasien beragama Kristen yaitu sebanyak 106 orang (67,5%) dan agama Islam ada 51 orang (32,5%).

Distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pasien berpendidikan SMA yaitu sebanyak 88 orang (56,1%), Sarjana sebanyak 61 orang (38,9%), SMP ada 7 orang (4,5%) dan SD hanya 1 orang (0,6%).

Distribusi identitas subyek penelitian berdasarkan status pernikahan sebagian besar pasien menikah yaitu sebanyak 145 orang (92,4%) dan duda/janda ada 12 orang (7,6%).

4.1.3 DISTRIBUSI FAKTOR RISIKO

Distribusi faktor risiko pasien PPOK di Rumah Sakit Haji Adam Malik dan juga Rumah Sakit Dr.Pirngadi berdasarkan riwayat keluarga, pekerjaan, kebiasaan merokok dan faktor lain yang berkaitan dengan risiko PPOK.

4.1.3.1 Riwayat Keluarga

Distribusi subyek penelitian berdasarkan riwayat keluarga dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Distribusi Subyek Penelitian berdasarkan Riwayat Keluarga No Riwayat Keluarga Frekuensi Persentase

Ada anggota keluarga yang menderita penyakit PPOK

1 Ada 157 100,0

2 Tidak ada 0 0,0

Anggota keluarga yang menderita penyakit PPOK

1 Orangtua 50 31.8

2 Saudara kandung 86 54.8

3 Anak 21 13.4

Total 157 100,0

Dari tabel 4.2 di atas distribusi subyek penelitian berdasarkan riwayat keluarga diketahui bahwa seluruh pasien (100%) memiliki keluarga yang menderita penyakit PPOK. Sebagian besar keluarga pasien yang menderita PPOK adalah saudara kandung yaitu sebanyak 86 orang (54,8%), orangtua sebanyak 50 orang (31,8%) dan anak ada 21 orang (13,4%).

4.1.3.2 Pekerjaan Subyek Penelitian

Distribusi subyek penelitian berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Distribusi Subyek Penelitian berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Persentase

1 PNS/Pensiunan PNS 69 43.9

2 Pegawai Swasta 6 3.8

3 Petani 11 7.0

4 Pegawai Negeri 71 45.2

Total 157 100.0

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa distribusi subyek penelitian berdasarkan pekerjaan sebagian besar pasien bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu sebanyak 71 orang (45,2%), sebagai PNS/Pensiunan PNS sebanyak 69 orang (43,9%), petani ada 11 orang (7%) dan pegawai swasta hanya 6 orang (3,8%).

4.1.3.3 Kebiasaan Merokok

Distribusi subyek penelitian berdasarkan kebiasaan merokok terdiri dari klasifikasi perokok, ketergantungan fisik terhadap rokok, dan bekas perokok.

4.1.3.3.1 Klasifikasi Perokok

Distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan klasifikasi perokok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian berdasarkan Klasifikasi Perokok

No Klasifikasi Perokok Frekuensi Persentase Mempunyai kebiasaan merokok

1 Ya 118 75.2

2 Sudah berhenti 39 24.8

Lamanya merokok

1 ≤15 tahun 9 5.7

2 16-30 tahun 16 10.2

3 31-45 tahun 42 26.8

4 >45 tahun 90 57.3

Lamanya berhenti merokok

1 Masih merokok 118 75.2

2 6-10 tahun 17 10.8

3 >10 tahun 22 14.0

Jumlah batang rokok yang dihisap dalam sehari

1 1 bungkus 28 17.8

2 2 bungkus 96 61.1

3 >2 bungkus 33 21.0

Jenis perokok

1 Perokok aktif 118 75.2

2 Bekas perokok 39 24.8

Total 157 100.0

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan klasifikasi perokok sebagian besar pasien mempunyai kebiasaan merokok yaitu sebanyak 118 orang (75,2%) dan sudah berhenti ada 39 orang (24,8%).

Kebiasaan merokok pasien PPOK lamanya sebagian besar sudah >45 tahun sebanyak 90 orang (57,3%), antara 31-45 tahun sebanyak 42 orang (26,8%), antara 16-30 tahun ada 16 orang (5,7%) dan ≤15 tahun hanya 9 orang (5,7%).

Dari 157 pasien PPOK, sebanyak 39 pasien sudah berhenti merokok sebagian besar lamanya sudah >10 tahun yaitu sebanyak 22 orang (14,0%) dan antara 6-10 tahun sebanyak 17 orang (10,8%).

Banyaknya batang rokok yang pasien isap dalam sehari sebagian besar adalah 2 bungkus yaitu sebanyak 96 orang (61,1%), lebih dari 2 bungkus ada 33 orang (21%) dan 1 bungkus ada 28 orang (17,8%).

Berdasarkan klasifikasi perokok tersebut, maka pasien PPOK yang berobat ke RS Dr. Pirngadi dan RSUP HAM Medan pada tahun 2016-2017 sebagian besar tergolong perokok aktif yaitu sebanyak 119 orang (75,2%) dan bekas perokok ada 39 orang (24,8%).

4.1.3.3.2 Ketergantungan Fisik terhadap Rokok

Distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan ketergantungan fisik terhadap rokok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian berdasarkan Ketergantungan Fisik terhadap Rokok

No Ketergantungan fisik Terhadap Rokok Frekuensi Persentase Klasifikasi perokok berdasarkan Indeks

Brinkman (IB)

1 Perokok sedang 16 10.2

2 Perokok berat 141 89.8

Jenis rokok yang dihisap

1 Rokok Kretek 87 55.4

2 Rokok campuran 23 14.6

3 Rokok putih 47 29.9

Cara mengisap rokok

1 Di mulut saja 28 17.8

2 Dihisap dangkal (begitu dihisap langsung dihembuskan)

25 15.9

3 Dihisap dalam 104 66.2

Saatnya merokok

1 Hanya pada saat istirahat 20 12.7

2 Hanya ketika beraktivitas 17 10.8

3 Setiap saat 120 76.4

Tetap merokok meskipun sakit dan harus beristirahat sepanjang hari

1 Ya 141 89.8

2 Tidak 16 10.2

No Ketergantungan fisik Terhadap Rokok Frekuensi Persentase Lebih sering merokok pada saat setelah

bangun tidur dibandingkan saat lain

1 Ya 117 74.5

2 Tidak 40 25.5

Lamanyajarak waktu, antara bangun pagi dengan rokok pertama yang dihisap

1 ≥5 menit 40 25.5

2 6-30 menit 73 46.5

3 31-60 menit 44 28.0

Saat/waktu yang dirasa sulit untuk menghilangkan aktivitas merokok

1 Pagi hari 133 84.7

2 Selain pagi hari 24 15.3

Ada kesulitan untuk tidak merokok, di tempat bebas rokok

1 Ya 157 100.0

2 Tidak 0 0,0

Golongan ketergantungan terhadap rokok

1 Tinggi 52 33.1

2 Sangat tinggi 105 66.9

Total 157 100.0

Dari Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan ketergantungan fisik terhadap rokok dilihat dari Indeks Brinkman (IB), sebagian besar pasien tergolong perokok berat yaitu sebanyak 141 orang (89,8%) dan perokok sedang ada 16 orang (10,2%).

Jenis rokok yang digunakan pasien PPOK sebagian besar adalah jenis rokok kretek yaitu sebanyak 87 orang (55,4%), rokok putih sebanyak 47 orang (29,9%) dan rokok campuran ada 23 orang (14,6%).

Cara pasien menghisap rokok sebagian besar dihisap dalam sebanyak 104 orang (66,2%), dimulut saja ada 28 orang (17,8%) dan dihisap dangkal (begitu dihisap langsung dihembuskan) ada 25 orang (15,9%).

Pasien PPOK sebagian besar merokok setiap saat sebanyak 120 orang (76,4%), hanya pada saat istirahat ada 20 orang (12,7%) dan hanya ketika beraktivitas ada 17 orang (10,8%).

Pasien PPOK meskipun sakit dan harus beristirahat sepanjang hari sebagian besar tetap merokok yaitu sebanyak 141 orang (89,8%) dan tidak merokok hanya ada 16 orang (10,2%).

Pasien PPOK menjawab ya lebih sering merokok pada saat setelah bangun tidur dibandingkan saat lainyaitu sebanyak 117 orang (74,5%) dan menjawab tidak ada 40 orang (25,5%).

Berdasarkan jarak waktu antara bangun pagi dengan rokok pertama yang dihisap, sebagian besar rokok pertama pasien hisap antara 6-30 menit yaitu sebanyak 73 orang (46,5%), antara 31-60 menit sebanyak 44 orang (28%) dan ≥5 menit ada 40 orang (25,5%).

Pasien PPOK merasa sulit untuk menghilangkan aktivitas merokok sebagian besar pada pagi hari sebanyak 133 orang (84,7%) dan selain pagi hari ada 24 orang (15,3%).

Seluruh pasien PPOK merasa kesulitan untuk tidak merokok, di tempat bebas rokok (100%).

Berdasarkan skor yang diperoleh, pasien PPOK di RS Dr. Pirngadi dan RSUP HAM tergolong sangat tinggi sebanyak 105 orang (66,9%) dan tinggi ada 52 orang (33,1%).

4.1.3.3.3 Bekas Perokok

Distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan alasan pasien berhenti merokok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6. Distribusi Kebiasaan Merokok Subyek Penelitian Berdasarkan Alasan Pasien Berhenti Merokok

No Alasan Berhenti Merokok Frekuensi Persentase 1 Sakit (paru, jantung, stroke, dan lain-lain) 157 100.0

2 Niat (keinginan sendiri) 0 0,0

Total 157 100.0

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa distribusi kebiasaan merokok subyek penelitian berdasarkan alasan pasien berhenti merokok seluruh pasien menyatakan karena sakit, seperti paru, jantung, stroke dan lain-lain (100%) dan tidak ada pasien PPOK berhenti merokok karena niat atau karena keinginan sendiri.

4.1.3.4 Beberapa Pertanyaan lain yang Berkaitan dengan Faktor Risiko PPOK

Beberapa pertanyaan lain yang berkaitan dengan faktor risiko PPOK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7. Beberapa Pertanyaan lain yang Berkaitan dengan Faktor Risiko PPOK

No Beberapa Pertanyaan lain yang Berkaitan

dengan Faktor Risiko PPOK Frekuensi Persentase Ada anggota keluarga/orang lain di sekitar

yangmempunyai kebiasaan merokok

1 Ya 157 100.0

2 Tidak 0 0,0

Anggota keluarga/orang lain di sekitar yang mempunyai kebiasaan merokok

1 Suami/istri 22 14.0

2 Teman dekat 46 29.3

3 Orangtua 20 12.7

4 Saudara kandung 34 21.7

5 Anak 35 22.3

Sering terpapar dengan asap/sisa pembakaran

1 Ya 157 100.0

2 Tidak

Asal paparan asap

1 Asap kendaraan bermotor 101 64.3

2 Asap dapur 19 12.1

3 Asap bakaran sampah 37 23.6

Lamanyaterpapar oleh asap

1 <10 tahun 0 0,0

2 >10 tahun 157 100.0

Riwayat Penyakit Penyerta

Selain menderita PPOK, ada riwayat penyakit lain

1 Ada 157 100.0

2 Tidak ada 0 0,0

Jenis penyakit

1 Asma 117 74.5

2 Jantung 28 17.8

3 Hipertensi 12 7.6

Lamanya mengidap penyakit

1 <10 tahun 0 0,0

2 >10 tahun 157 100.0

Total 157 100,0

Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa faktor lain yang berkaitan dengan risiko PPK berdasarkan anggota keluarga/orang lain di sekitar pasien PPOK yang mempunyai kebiasaan merokok, seluruh pasien menyatakan ya (100%), yaitu sebagian besar teman dekat sebanyak 46 orang (29,3%), diikuti anak ada 35 orang (22,3%), saudara kandung ada 34 orang (21,7%), suami/istri ada 22 orang (14%) dan orangtua ada 20 orang (12,7%).

Berdasarkan pertanyaan apakah di lingkungan anda, anda sering terpapar dengan asap/sisa pembakaran, seluruh responden menjawab ya (100%). Sebagian besar pasien PPOK menjawab paparan asap tersebut berasal dari asap kendaraan bermotor yaitu sebanyak 101 orang (64,3%), asap bakaran sampah ada 37 orang (23,6%) dan berasal dari asap dapur ada 19 orang (12,1%).

Dari pertanyaan sudah berapa lama pasien PPOK terpapar oleh asap tersebut, seluruh pasien (100%) menjawab >10 tahun.

Berdasarkan riwayat penyakit penyerta, selain menderita PPOK, apakah pasien PPOK mempunyai riwayat penyakit lain? Seluruh menjawab ada (100%).

Dan sebagian besar pasien PPOK menyatakan jenis penyakit penyerta tersebut adalah penyakit asma yaitu sebanyak 117 orang (74,5%), jantung ada 28 orang (17,8%) dan hipertensi ada 12 orang (7,6%).

Lamanya pasien mengidap penyakit tersebut, seluruh pasien PPOK menjawab >10 tahun (100%).

4.1.4 GEJALA KLINIS/PERJALANAN PENYAKIT DAN RIWAYAT PENGOBATAN

4.1.4.1 Gejala Klinis

Gejala klinis pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8. Distribusi Gejala Klinis Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM

No Gejala Klinis Frekuensi Persentase

Gejala klinis yang dialami saat mengidap penyakit PPOK

1 Sesak nafas 77 49.0

2 Batuk 48 30.6

3 Produksi dahak 32 20.4

Saatnya mengalami sesak napas

1 Saat melakukan aktivitas ringan (berjalan, mengenakan pakaian)

35 22.3

2 Saat melakukan aktivitas sedang (berjalan cepat, naik tangga)

66 42.0

3 Saat melakukan aktivitas berat (berlari atau olahraga berat lainnya)

56 35.7

Gejala sesak napas berkurang, bila:

Beristirahat 28 17.8

1 Sesudah mengeluarkan dahak 20 12.7

2 Sesudah menggunakan obat pelega 109 69.4

Saat batuk terjadi

1 Saat bangun tidur 73 46.5

2 Kapan saja 24 15.3

3 Bila terpapar udara berpolusi 60 38.2

Banyaknya dahak yang dikeluarkan dalam satu kali berdahak

1 1 sendok makan 40 25.5

2 >1 sendok makan 117 74.5

Warna dahak yang dikeluarkan

1 Putih 48 30.6

2 Hijau 20 12.7

3 Hijau kekuningan 89 56.7

Total 157 100.0

Dari tabel 4.8 distribusi gejala klinis pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM berdasarkan gejala klinis apa yang pasien alami saat mengidap penyakit PPOK, sebagian besar pasien menjawab sesak nafas yaitu sebanyak 77 orang (49%), batuk ada 48 orang (30,6%) dan produksi dahak ada 32 orang (20,4%).

Berdasarkan bila terjadinya sesak nafas, sebagian besar pasien menjawab saat melakukan aktivitas sedang (berjalan cepat, naik tangga) yaitu sebanyak 66 orang (42%), saat melakukan aktivitas berat (berlari atau olahraga berat lainnya)

sebanyak 56 orang (35,7%) dan saat melakukan aktivitas ringan (berjalan, mengenakan pakaian) ada 35 orang (22,3%).

Sebagian besar pasien PPOK menyatakan gejala sesak napas berkurang sesudah menggunakan obat pelega yaitu sebanyak 109 orang (69,4%), apabila beristirahat sebanyak 28 orang (17,8%) dan sesudah mengeluarkan dahak ada 20 orang (12,7%).

Pasien PPOK mengalami batuk, sebagian besar menjawab terutama terjadi saat bangun tidur yaitu sebanyak 73 orang (46,5%), bila terpapar udara berpolusi sebanyak 60 orang (38,2%), dan kapan saja ada 24 orang (15,3%).

Apabila pasien PPOK batuk berdahak, banyak dahak yang dikeluarkan dalam satu kali berdahak sebagian besar menjawab >1 sendok makan yaitu sebanyak 117 orang (74,5%), dan 1 sendok makan ada 40 orang (25,5%).

Apabila batuk pasien PPOK berdahak, sebagian besar pasien PPOK mengeluarkan dahak warna hijau kekuningan yaitu sebanyak 89 orang (56,7%), warna putih ada 48 orang (30,6%), dan warna hijau ada 20 orang (12,7%).

4.1.4.2 Perjalanan Penyakit

Perjalanan penyakit pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9. Distribusi Perjalanan Penyakit Pasien PPOK di RS Dr.Pirngadi dan RSUP HAM

No Perjalanan Penyakit Frekuensi Persentase Usia didiagnosa dengan penyakit paru

obstrukstif kronik (PPOK)

1 30-45 tahun 28 17.8

2 46-60 tahun 71 45.2

3 >60 tahun 58 36.9

Kondisi sekarang

1 Stabil 40 25.5

2 Tidak stabil 63 40.1

3 Makin parah 54 34.4

Pernah mengalami kekambuhan &

dirawat di rumah sakit, karena penyakit PPOK

1 Ya 157 100.0

2 tidak